Как научиться выводить формулы по физике

Как выводить формулы по физике из формулы

Да не переживай это проблема многих моих одноклассников хоть я и в 9 кл.Учителя показывают это чаще всего методом треугольника,но мне кажется это не удобно да и запутаться легко.Покажу наиболее простой способ,которым я пользуюсь.

Допустим дана формула:

Ну более простая. тебе из этой формулы нужно найти время.Ты берешь и в эту формулу подставляешь числа только разные,исходя из алгебры.допустим:

и тебе наверное хорошо видно,что чтобы найти время в алгебраическом выражении 5 нужно 45/9 т.е переходим к физике:t=s/v

УДАЧИ:))попробуй сама:)будут вопросы пиши в личку)

Posted By admin on 06.12.2018

При решении задач часто требуется выведение расчётной формулы из различных законов физики, определений физических величин. Здесь очень важно не запутаться в математических правилах, иначе ответ получится неверным. Для самопроверки правильности рассуждений используются хитрые приёмчики. Например, правило треугольника или проверка по окончательной формуле размерности искомой физической величины, когда с наименованиями проделываются все те же действия, что и с самими, данными в условии, величинами. Если в итоге получается верное наименование искомой величины, значит, и формула выведена правильно. Например, так как v = S : t, то [v] = м : с = м/с.

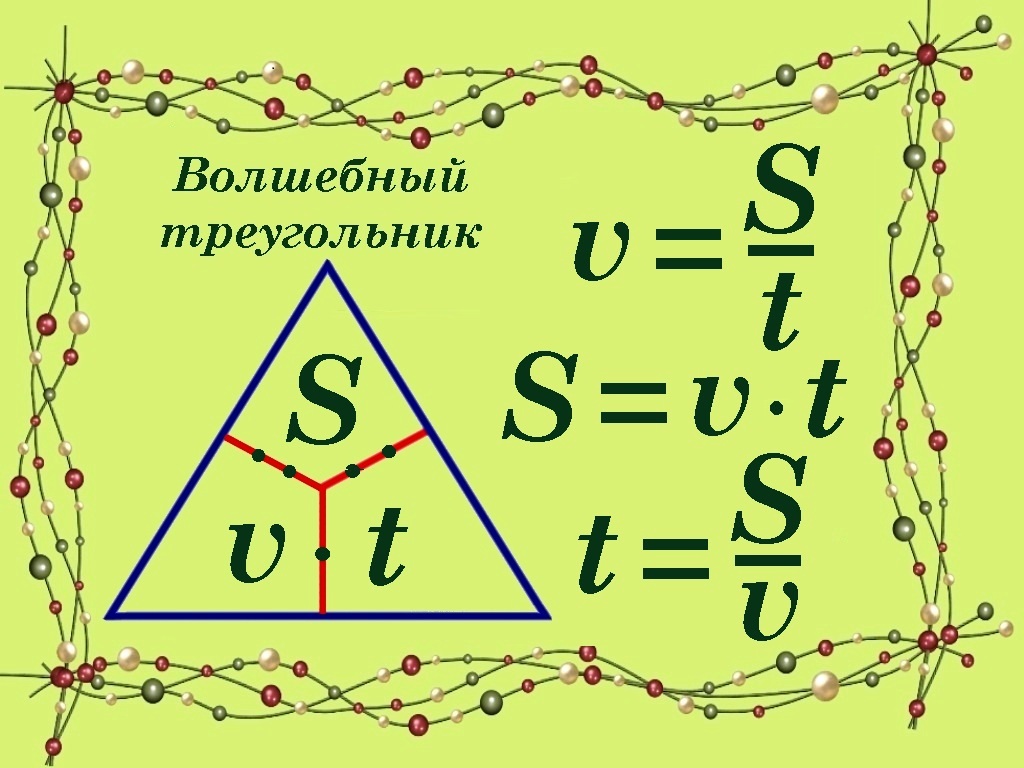

Если знать секрет волшебного треугольника, то нет необходимости для выведения расчётных формул различных физических величин из законов или определений припоминать правила нахождения неизвестного множителя, делителя или делимого. Достаточно правильно расположить элементы формулы в треугольнике. Например, по определению скорость v – это путь, пройденный телом за единицу времени и поэтому она равна отношению величины пройденного расстояния S к потраченному на него времени t, то есть v = S/t. Разместим в левой нижней части треугольника частное v, в верхней части треугольника делимое S, а в правой нижней части треугольника делитель t. Тогда из рисунка видно, что S = v · t, так как v и t находятся в треугольнике рядом на одной строке. Неизвестное время t = S/v, так как путь S расположен в верхней части треугольника, то есть как бы в числителе, а скорость v находится в нижней части треугольника, то есть как бы в знаменателе.

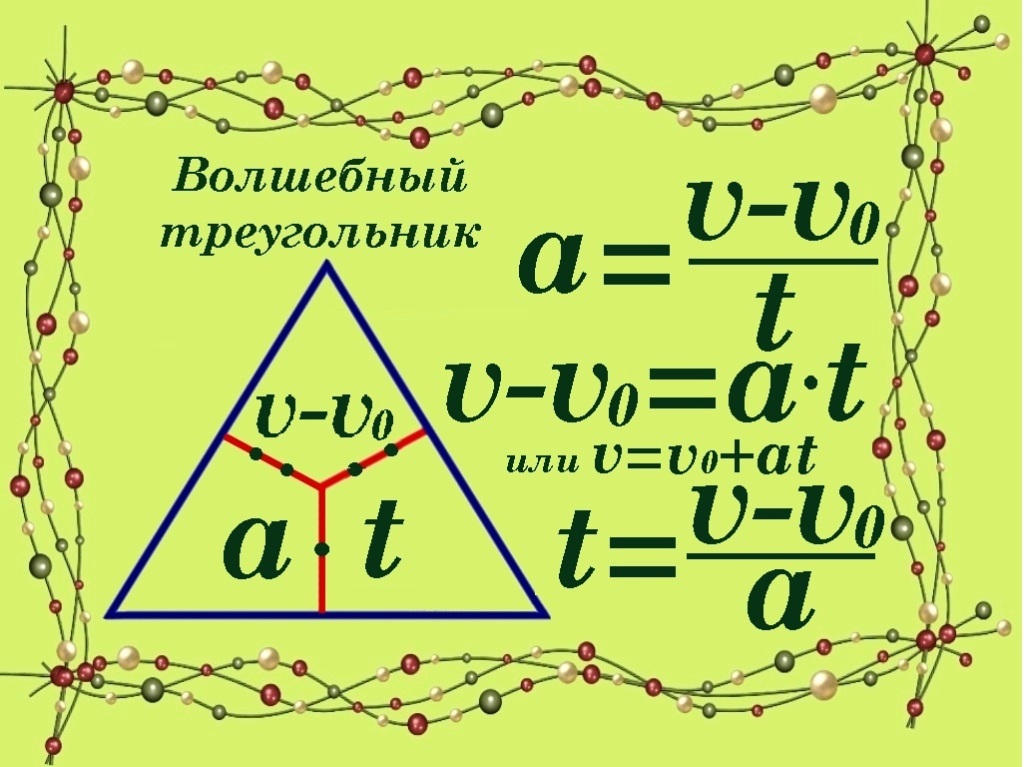

Используя определение ускорения для прямолинейного движения, легко получить формулы для расчёта пройденного пути при равноускоренном движении.

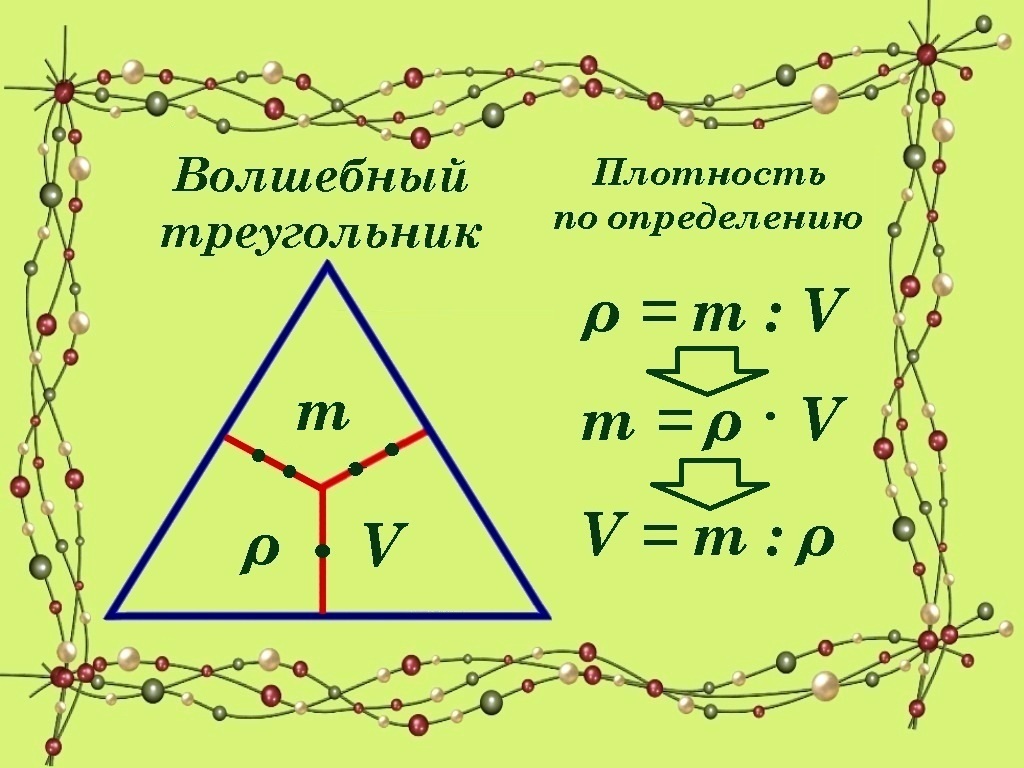

Проиллюстрируем правило треугольника на определении понятия плотности ρ, как массы вещества m, заключённой в единичном объёме V, то есть ρ = m/V. Очевидно, что m = ρ · V и V = m/ρ.

Для закона Ома на участке электрической цепи сила тока I прямо пропорциональна напряжению U на данном участке и обратно пропорциональна его сопротивлению R, то есть I = U/R. Из треугольника легко получаем, что U = I · R, а R = U/I.

Также уравнения можно складывать между собой, делить, перемножать. Функции по времени очень часто интегрируют или дифференцируют, получая новые зависимости. Логарифмирование подойдет для функций. При выводе формулы опирайтесь на результат, который вы хотите в итоге получить.

Вся человеческая жизнь окружена множеством разнообразных явлений. Ученые-физики занимаются изучением этих явлений; их инструментарием выступают математические формулы и достижения предшественников.

Природные явления

Вперед, в будущее!

Понимание мира

Бывает и наоборот — толкают математиков на создание гипотез и нового логического аппарата. Связь физики и математики — одной из важнейших научных дисциплин подкрепляет авторитет физики.

Воспользовавшись записью первого начала термодинамики в дифференциальной форме (9.2), получим выражение для теплоёмкости произвольного процесса:

Представим полный дифференциал внутренней энергии через частные производные по параметрам и :

После чего формулу (9.6) перепишем в виде

Соотношение (9.7) имеет самостоятельное значение, поскольку определяет теплоёмкость в любом термодинамическом процессе и для любой макроскопической системы, если известны калорическое и термическое уравнения состояния.

Исходя из полученной формулы, можно легко найти связь между теплоемкостями и в идеальном газе. Этим мы и займемся. Впрочем, ответ уже известен, мы его активно использовали в 7.5.

Уравнение Роберта Майера

Выразим частные производные в правой части уравнения (9.8), с помощью термического и калорического уравнений, записанных для одного моля идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры и не зависит от объёма газа, следовательно

Из термического уравнения легко получить

Подставим (9.9) и (9.10) в (9.8), тогда

Вы, надеюсь, узнали (9.11). Да, конечно, это уравнение Майера. Еще раз напомним, что уравнение Майера справедливо только для идеального газа.

9.3. Политропические процессы в идеальном газе

Как отмечалось выше первое начало термодинамики можно использовать для вывода уравнений процессов, происходящих в газе. Большое практическое применение находит класс процессов, называемых политропическими. Политропическим называется процесс, проходящий при постоянной теплоемкости .

Уравнение процесса задается функциональной связью двух макроскопических параметров, описывающих систему. На соответствующей координатной плоскости

Вывод уравнения политропического процесса в идеальном газе

Требование постоянства теплоёмкости в процессе позволяет записать первое начало термодинамики в виде

Используя уравнение Майера (9.11) и уравнение состояния идеального газа, получаем следующее выражение для

Разделив уравнение (9.12) на T и подставив в него (9.13) придем к выражению

Интегрированием (9.15), получаем

Это уравнение политропы в переменных

Параметр называется показателем политропы, который может принимать согласно () самые разные значения, положительные и отрицательные, целые и дробные. За формулой () скрывается множество процессов. Известные вам изобарный, изохорный и изотермический процессы являются частными случаями политропического.

К этому классу процессов относится также адиабатный или адиабатический процесс . Адиабатным называется процесс, проходящий без теплообмена (). Реализовать такой процесс можно двумя способами. Первый способ предполагает наличие у системы теплоизолирующей оболочки, способной изменять свой объем. Второй – заключается в осуществлении столь быстрого процесса, при котором система не успевает обмениваться количеством теплоты с окружающей средой. Процесс распространения звука в газе можно считать адиабатным благодаря его большой скорости.

Физика – наука о природе. Она описывает процессы и явления окружающего мира на макроскопическом уровне – уровне небольших тел, сравнимых с размерами самого человека. Для описания процессов физика использует математический аппарат.

Инструкция

Итак, выучите определения физических величин, относящихся к рассматриваемой теме. У каждой величины есть свой физический смысл, который вы должны понимать. Например, 1 кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 секунду при силе тока в 1 ампер.

Путем математических преобразований можно из первичных формул вывести вторичные. Если вы научитесь делать это легко и быстро, последние можно будет не запоминать. Основной метод преобразований – метод подстановки: какая-либо величина выражается из одной формулы и подставляется в другую. Важно лишь, чтобы эти формулы соответствовали одному и тому же процессу или явлению.

Также уравнения можно складывать между собой, делить, перемножать. Функции по времени очень часто интегрируют или дифференцируют, получая новые зависимости. Логарифмирование подойдет для степенных функций. При выводе формулы опирайтесь на результат, который вы хотите в итоге получить.

Сессия приближается, и пора нам переходить от теории к практике. На выходных мы сели и подумали о том, что многим студентам было бы неплохо иметь под рукой подборку основных физических формул. Сухие формулы с объяснением: кратко, лаконично, ничего лишнего. Очень полезная штука при решении задач, знаете ли. Да и на экзамене, когда из головы может «выскочить» именно то, что накануне было жесточайше вызубрено, такая подборка сослужит отличную службу.

Основные формулы по физике динамика, кинематика, статика

Начнем с самого простого. Старое-доброе любимое прямолинейное и равномерное движение.

Конечно, не будем забывать про движение по кругу, и затем перейдем к динамике и законам Ньютона.

После динамики самое время рассмотреть условия равновесия тел и жидкостей, т.е. статику и гидростатику

Теперь приведем основные формулы по теме «Работа и энергия». Куда же нам без них!

Основные формулы молекулярной физики и термодинамики

Закончим раздел механики формулами по колебаниям и волнам и перейдем к молекулярной физике и термодинамике.

Коэффициент полезного действия, закон Гей-Люссака, уравнение Клапейрона-Менделеева — все эти милые сердцу формулы собраны ниже.

Основные формулы по физике: электричество

Пора переходить к электричеству, хоть его и любят меньше термодинамики. Начинаем с электростатики.

И, под барабанную дробь, заканчиваем формулами для закона Ома, электромагнитной индукции и электромагнитных колебаний.

Эта статья будет интересна тем, кто пытается понять работу сложных формул.

В Excel есть инструменты, которые позволяют отследить работу формулы по шагам. Первый из них называется Вычислить формулу и находится на вкладке Формулы — Зависимости формул в версиях Excel, начиная с Excel 2007, и в меню Сервис — Зависимости формул в более ранних версиях. Второй, менее известный, но от этого не менее удобный, — функциональная клавиша F9.

Разберём работу этих инструментов на нескольких примерах.

Пример 1. Дана таблица, содержащая сведения о персонале предприятия. Требуется по введённому табельному номеру определить фамилию сотрудника.

Для решения этой задачи в ячейку H3 ведём табельный номер, а в ячейку I3 формулу =ИНДЕКС($B$2:$B$25;ПОИСКПОЗ(H3;$E$2:$E$25;0))

ВАЖНО. При выделении фрагмента формулы следует следить за его корректностью с точки зрения правил построения выражений: количеством открывающихся и закрывающихся скобок, целостностью функций и т.д.

После анализа формулы не забывайте нажимать ESC для возврата к исходному виду.

Порядковый номер для выбора элемента массива вычисляется с помощью функции НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(.

Теперь предсказуем результат функции ЕСЛИ() — это массив, в котором значения ИСТИНА заменятся на порядковые номера, а значения ЛОЖЬ останутся на месте. Увидеть это можно, выделив функцию ЕСЛИ целиком с закрывающей скобкой и нажав F9

А скопированная в ячейку I8

Фамилии в столбец J можно вставить с помощью формулы, разобранной в Примере 1.

Как выводить сложные формулы. Как выводить формулы по физике

Физика – наука о природе. Она описывает процессы и явления окружающего мира на макроскопическом ярусе – ярусе маленьких тел, сравнимых с размерами самого человека. Для изложения процессов физика использует математический агрегат.

Инструкция

3. Выходит, выучите определения физических величин, относящихся к рассматриваемой теме. У всякой величины есть свой физический толк, тот, что вы обязаны понимать. Скажем, 1 кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 секунду при силе тока в 1 ампер.

5. Путем математических реформирований дозволено из первичных формул вывести вторичные. Если вы обучитесь делать это легко и стремительно, последние дозволено будет не запоминать. Стержневой способ реформирований – способ подстановки: какая-нибудь величина выражается из одной формулы и подставляется в иную. Главно лишь, дабы эти формулы соответствовали одному и тому же процессу либо явлению.

6. Также уравнения дозволено складывать между собой, разделять, перемножать. Функции по времени дюже зачастую интегрируют либо дифференцируют, получая новые зависимости. Логарифмирование подойдет для степенных функций. При итоге формулы опирайтесь на итог, тот, что вы хотите в результате получить.

Каждая человеческая жизнь окружена большинством разновидных явлений. Ученые-физики занимаются постижением этих явлений; их инструментарием выступают математические формулы и достижения предшественников.

Природные явления

Изучение природы помогает умней относиться к имеющимся источникам, открывать новые источники энергии. Так, геотермальные источники обогревают примерно всю Гренландию. Само слово «физика» восходит к греческому корню «физис», что обозначает «природа». Таким образом, сама физика – наука о природе и природных явлениях.

Вперед, в грядущее!

Часто физики в прямом смысле «опережают время», открывая законы, которые находят использование лишь десятками лет (и даже столетиями) позднее. Никола Тесла открывал законы электромагнетизма, которые находят использование в наши дни. Пьер и Мария Кюри открыли радий фактически без поддержки, в невероятных для современного ученого условиях. Их открытия помогли спасти десятки тысяч жизней. Теперь физики каждого мира сосредоточены на вопросах Вселенной (макрокосмос) и мельчайших частиц вещества (нанотехнологии, микрокосмос).

Понимание мира

Важнейшим мотором общества является любознательность. Вот отчего эксперименты в Большом Андронном Коллайдере имеют такую высокую важность и спонсируются союзом из 60 государств. Имеется настоящая вероятность раскрыть тайны общества.Физика – наука фундаментальная. Это значит, что всякие открытия физики дозволено применять в иных сферах науки и техники. Небольшие открытия в одной ветви могут поразительно повлиять на всю «соседнюю» ветвь целиком. В физике знаменита практика изыскания группами ученых из различных стран, принята политика помощи и сотрудничества.Тайна мироздания, материи волновала великого физика Альберта Эйнштейна. Он предложил теорию относительности, поясняющую, что поля гравитации искривляют пространство и время. Апогеем теории стала известная формула E = m * C * C, объединяющая энергию с массой.

Союз с математикой

Физика опирается на новейшие математические инструменты. Нередко математики открывают абстрактные формулы, выводя новые уравнения из существующих, применяя больше высокие ярусы абстракции и законы логики, делая храбрые догадки. Физики следят за становлением математики, и изредка научные открытия абстрактной науки помогают пояснять незнакомые дотоле природные явления.Бывает и напротив – физические открытия толкают математиков на создание догадок и нового логичного агрегата. Связь физики и математики – одной из важнейших научных дисциплин подкрепляет авторитет физики.

В каждой задаче по физике требуется из формулы выразить неизвестную, следующим шагом подставить численные значения и получить ответ, в некоторых случаях необходимо только выразить неизвестную величину. Способов выведения неизвестной из формулы много. Если посмотреть страницы Интернета, то мы увидим множество рекомендаций по этому поводу. Это говорит о том, что единого подхода к решению этой проблемы научное сообщество еще не выработало, а те способы, которые используются, как показывает опыт работы в школе – все они малоэффективны. До 90% учащихся выпускных классов не умеют правильно выразить неизвестное. Те же, кто умеют это делать – выполняют громоздкие преобразования. Очень странно, но физики, математики, химики имеют разные подходы, объясняя методы переноса параметров через знак равенства (предлагают правила треугольника, креста или пропорций др.) Можно сказать, что имеют разную культуру работы с формулами. Можно представить, что происходит с большинством учеников, которые встречается с разными трактовками решения данной проблемы, последовательно посещая уроки этих предметов. Эту ситуацию описывает типичный диалог в сети:

Научите выражать из формул величины. 10 класс, мне стыдно не знать, как из одной формулы делать другую.

Допустим, дана формула:

Ну более простая. тебе из этой формулы нужно найти время. Ты берешь и в эту формулу подставляешь числа только разные, исходя из алгебры. Допустим:

и тебе наверное хорошо видно, что чтобы найти время в алгебраическом выражении 5 нужно 45/9 т.е переходим к физике: t=s/v

У большинства учащихся формируется психологический блок. Часто учащиеся отмечают, что при чтении учебника трудности в первую очередь вызывают те фрагменты текста, в которых много формул, что «длинные выводы все равно не понять», но при этом возникает чувство неполноценности, неверия в свои силы.

1. В той части формулы, где содержится переменная, которую нужно выразить, надо расставь порядок действий, причем в одночленах, не содержащих искомую величину этого делать не будем.

То есть найдем в выражении последнее действие и перенесем одночлен или многочлен, исполняющий это действие, через знак равенства первым, но уже с противоположным действием. Таким образом, последовательно, находя последнее действие в выражении, перенесите из одной части равенства в другую все известные величины. В заключение перепишем формулу так, чтобы неизвестная переменная стояла слева.

Получаем четкий алгоритм работы, точно знаем, сколько преобразований необходимо выполнить. Можем для тренировки использовать уже известные формулы, можем выдумывать свои. Для начала работы над усвоением данного алгоритма была создана презентация.

Опыт работы с учащимися показывает, что данный способ хорошо воспринимается ими. Реакция учителей на мое выступление на фестивале «Учитель профильной школы» также говорит о положительном зерне, заложенном в этой работе.

Этот урок – полезное дополнение к предыдущей теме » «.

Собственно, вся теоретическая часть подобных заданий представляет собой одну единственную фразу. Универсальную и простую до безобразия.

Удивляемся, но запоминаем:

Любое равенство с буквами, любая формула – это ТОЖЕ УРАВНЕНИЕ!

Ах, вы в курсе? Отлично! Тогда применяем теоретические знания на практике.

Как выразить одну переменную через другую?

Такая задача постоянно возникает при решении систем уравнений. Например, имеется равенство:

Здесь две переменные – икс и игрек.

Что означает это задание? Оно означает, что мы должны получить некоторое равенство, где слева стоит чистый икс. В гордом одиночестве, безо всяких соседей и коэффициентов. А справа – что уж получится.

И как же нам получить такое равенство? Очень просто! С помощью всё тех же старых добрых тождественных преобразований! Вот и применяем их в удобном нам порядке, шаг за шагом добираясь до чистого икса.

Анализируем левую часть уравнения:

Полдела сделано. Осталась тройка перед иксом. Как от неё избавиться? Разделить обе части на эту самую тройку! Т.е. задействовать второе тождественное преобразование.

Можно было бы сначала поделить обе части на тройку, а затем – переносить. Но это привело бы к появлению дробей в процессе преобразований, что не очень удобно. А так, дробь появилась лишь в самом конце.

Напоминаю, что порядок преобразований никакой роли не играет. Как нам удобно, так и делаем. Самое главное – не порядок применения тождественных преобразований, а их правильность!

А можно из этого же равенства

А почему – нет? Можно! Всё то же самое, только на этот раз нас интересует слева чистый игрек. Вот и очищаем игрек от всего лишнего.

Осталась двойка с минусом. Делим обе части на (-2):

И все дела.) Мы выразили y через х. Переходим к более серьёзным заданиям.

Как выразить переменную из формулы?

Например, такое задание:

выразить переменную с.

Однако… Как нам эту самую с вытаскивать-то?

Следующим шагом надо вытащить с из числителя дроби. Как? Легко! Избавимся от дроби. Нету дроби – нету и числителя.) Умножаем обе части формулы на 2:

Осталась элементарщина. Обеспечим справа букве с гордое одиночество. Для этого переменные a и b переносим влево:

Вот и всё, можно сказать. Осталось переписать равенство в привычном виде, слева направо и – ответ готов:

Это было несложное задание. А теперь задание на основе реального варианта ЕГЭ:

Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ультразвуковые импульсы частотой 749 МГц. Скорость погружения батискафа вычисляется по формуле

где с = 1500 м/с – скорость звука в воде,

f 0 – частота испускаемых импульсов (в МГц),

f – частота отражённого от дна сигнала, регистрируемая приёмником (в МГц).

Определите частоту отражённого сигнала в МГц, если скорость погружения батискафа равна 2 м/с.

Напрямую, естественно, букву f никак не выдернешь, она снова в дробь запрятана. Причём и в числитель и в знаменатель. Поэтому самым логичным шагом будет избавиться от дроби. А там – видно будет. Для этого применяем второе преобразование – умножаем обе части на знаменатель.

А вот тут – очередные грабли. Прошу обратить внимание на скобки обеих частях! Частенько именно в этих самых скобочках и кроются ошибки в подобных заданиях. Точнее, не в самих скобочках, а в их отсутствии.)

А вот теперь скобки и раскрыть можно:

Осталось всего ничего. Делим обе части на скобку (v — c ) и – дело в шляпе!

Вот такое выражение. А вот теперь и числовые данные подставить можно. Получим:

Вот и всё. Надеюсь, общая идея понятна.

Или, скажем, логарифмирование обеих частей уравнения будет тождественным преобразованием, если обе части заведомо положительны. И так далее…

Подобные преобразования будут рассматриваться в соответствующих темах.

выразить переменную а и найти её значение при S =300, V 0 =20, t =10.

Средняя скорость лыжника (в км/ч) на дистанции в два круга рассчитывается по формуле:

где V 1 и V 2 – средние скорости (в км/ч) на первом и втором кругах соответственно. Какова была средняя скорость лыжника на втором круге, если известно, что первый круг лыжник пробежал со скоростью 15 км/ч, а средняя скорость на всей дистанции оказалась равной 12 км/ч?

Задача на основе реального варианта ОГЭ:

Задача на основе реального варианта профильного ЕГЭ:

К источнику с ЭДС ε=155 В и внутренним сопротивлением r =0,5 Ом хотят подключить нагрузку с сопротивлением R Ом. Напряжение на этой нагрузке, выражаемое в вольтах, даётся формулой:

При каком сопротивлении нагрузки напряжение на ней будет 150 В? Ответ выразите в омах.

Ответы (в беспорядке): 4; 15; 2; 10.

А уж где числа, километры в час, метры, омы – это как-нибудь сами…)

1. Записать формулу и разобрать прямой порядок выполняемых действий, последовательность вычислений: 1) возведение в степень, 2) умножение – деление, 3) вычитание – сложение.

2. Записать: (неизвестное) = (переписать обратную часть равенства) (одежда в шкафу (слева от равенства) осталась на месте).

Порядок действий: 1. λ m = переписать левую часть ( hv ); 2.Вычесть (mυ 2 /2 ); 3. Разделить на ( hc ); 4. Возвести в степень (-1 ) (Математики обычно меняют числитель и знаменатель искомого выражения.)