Как не сдохнуть в россии

Работаю по графику 28/2. Советы как не умереть

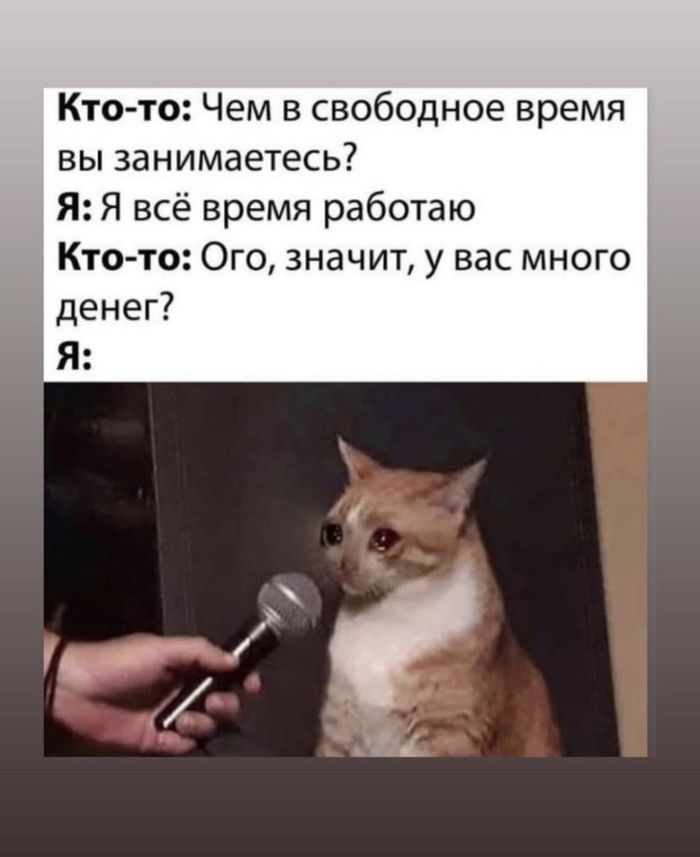

Работаю на двух работах. Первая работа мыслительная, связана с интернет маркетингом график 5/2, пока стажировка и наработка проекта. Вторая, подработка, фрилансер в Декатлон, ходишь разносишь вещи. В Декатлон работаю 5 раз в неделю. 3 раза в будни после первой работы с 19:00 до 22:00 и по выходным обычно с 10:00 до 20:00. Т.к. я фрилансер могу сам выбирать часы на сколько я могу приходить.

Один раз в месяц делаю полностью выходные с вечера пятницы и до понедельника.

1. Не работайте так в долгом режиме.

Усталость накапливается и после 2-4 месяцев такой работы начинаешь это замечать. Нервность, херовая работоспособность и т.д.

2. Отдых и отключение башки

Старайтесь выходные проводить максимально кайфово и желательно разнообразно. Просто лежать и ничего не делать херово. Организм привыкает к высокому темпу и лучше его не много поддерживать, хотя бы погуляйте. Я так после полного тупняка и ничего не делания входил в режим пол недели.Да и обидно тупо прое*ать выхоодные.

Был момент когда я мог не есть с утра и до вечера. Печенька, кофе и вперед. Это пздц. Благо привычка правильного питания у меня была и я к ней вернулся.Лишние 40 минут на готовку утром окупаются наличием энергии целый день сполна.Увелечение количества жиров в рационе мне помогали больше всего.

4. Кайфовая физкультура

Пробовал ходить тренироваться в зал и на площадки, работая в таком режиме. Не пошло. От весов и тяжелой работы нервная система дополнительно нагружается и становится еще хуже.Без нутрицевтиков и ахуе*ого рациона питания не обойтись. Поэтому выберите что то кайфовое. Сейчас езжу на работу на вело, голова отвлекается, ноги работают и не много побаливают, самое то.

5.Кайфуйте от работы.

Я не знаю сколько я бы протянул если бы меня все бесили и раздражали. Хорошо, что с работами повезло. На первой работе коллектив хороший, маркетинг я люблю. На второй бывают стычки, но как бы на автомате походил, поразносил вещи, отвлёкся от первой работы и збс.

По сути я в таком режиме уже около 1,5 лет. До этого было не большое своё дело где я работал сначала пол года без выходных (выгорел писец) потом работал 6/1. Класное и очень тяжелое время, которое принесло много опыта и понимания бизнеса.Следующий проект буду планировать чательнее.

Это может быть совет для молодых горячих, которые думают, что они смогут работать 365 дней в году 7 дней в неделю. Да, так можно работать но с максимально правильным распределением работы и отдыха, иначе перегорите.

Я до сих пор не могу до конца отойти после перегорания и чувствую постоянную остаточную усталость.

Офисные будни

2.9K постов 13K подписчиков

Правила сообщества

— добавляйте посты связанные с тематикой сообщества;

-делитесь опытом организации жизни в офисе и проживания на работе;

-делитесь управленческим опытом;

— не нарушайте правила Pikabu и чтите закон.

Ебал Я в рот так жить

Надо работать что бы жить

А не жить что бы работать

Хорошая попытка, товарищ работодатель, но нет

За «чательнее» отдельное мерси, посмеялась.

я 2 года назад работала на 3х работах (в течение 3 месяцев), тоже без выходных. Бросила одну работу, когда клюнула носом в руль и меня вынесло на встречку. Благо мне повезло и я вовремя очнулась. Больше никогда в жизни так неперегружала свой организм.

И про еду верно написано, я постоянно «забывала» поесть, что очень плохо для организма, тем более для девушки.

Щас витаминчиками отпаиваюсь. Больше ни в жисть не подпишусь на такое!

А выхлоп то есть от такой жопорваки? Накопления или крупные покупки?

Когда ты пост успел написать? И не один, судя по профилю. Шел бы работать лучше

не бережете вы себя

Я частенько так работаю. Помню с августа 2017 по апрель 2018 работал по 300 часов в месяц выходило.

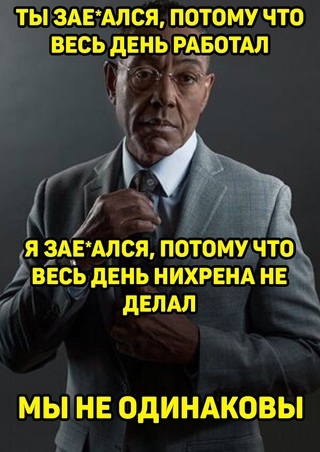

Ответ на пост «От безделья тоже можно сильно устать»

Зумеры не знают вообще, миллениалы не все узнали.

От безделья тоже можно сильно устать

Скоро новый год

Перестать бегать за автобусом

У кого, кстати, вообще, еще есть силы на хобби сейчас?

Когда я впервые попал не в молодой коллектив, а в коллектив, в котором были еще и люди 45-60 лет (мне на тот момент было 22-24), эти взрослые дядьки сказали мне «не рви душу, работай спокойно, куда ты спешишь». И я впервые попытался задуматься о том, стоит ли тот мизерный прирост результата (даже не зарплаты а всего лишь результата работы) тех нервов, которые я трачу, чтобы работать хоть чуть-чуть быстрее.

Так бывает, что изменения накапливаются постепенно и они практически незаметны но спустя какое то время, оглядываешься назад и видишь просто колоссальную разницу с тем что было раньше. Мне кажется что у меня так вышло по отношению к работе. К любой работе. К самому процессу работы, если быть точным.

Я работал и на заводе и в офисе и разницы почти никакой – и там и там происходит одно и то же: вместо спокойной рабочей обстановки почти везде присутствует атмосфера вечного аврала. Ее можно выносить месяц-два, может быть полгода, но потом приходит усталость, что вполне закономерно. Ужасно то, что в компаниях с большим штатом сотрудников всегда есть кто-то, кто еще не выжат как лимон. И кто еще не понял простую вещь – ты можешь хоть ночевать на работе, в 95 процентах случаев это практически никак не влияет ни на твою зарплату, ни на твою карьеру.

Куда хуже картина, если говорить о ресурсах психологических, когда изменения не так очевидны.

Я перестал бегать за автобусами. Даже если надо пробежать всего 20 метров. Даже если этот автобус последний. Если надо – я возьму такси, или пойду пешком, или останусь дома. Лично я просто не хочу тратить свои нервы на спешку ради прибыли других людей. Конечно при этом я считаю что я должен быть компетентен в своей работе, чем бы я ни занимался. Делать ее как для себя. Такое отношение позволяет быть в ладу с совестью, следовательно отдавать себе отчет, когда упреки в твой адрес несправедливы а когда справедливы. Может быть свои мысли по этому поводу напишу позже.

Пора помирать. Россияне могут жить долго, но не знают зачем

Последние несколько десятилетий в мире царил культ молодости, тесно связанный с культом денег.

С экранов и страниц СМИ не исчезают дифирамбы юности. Её воспринимают как синоним успеха или как минимум большого потенциала. Естественно, что в таких условиях быть молодым хочется как можно дольше. Но только рамки продуктивного в глазах общества возраста сжимаются всё уже. Уже после сорока лет люди начинают сталкиваться с возрастной дискриминацией (эйджизмом), которая в дальнейшем только усугубляется.

В свою очередь, старость всегда воспринималась как «естественная болезнь», которая делает человека уже не таким сильным и «полноценным», как раньше. Несмотря на нормальность и неизбежность этого состояния, принятый в современном российском обществе дискурс построен на его тотальном отрицании.

Это значит, что последние 15–30–50 лет своей жизни среднестатистический россиянин проводит выброшенным за пределы привычного ему общества, лишённым былого статуса. И — что самое болезненное — потерявшим смысл жизни.

Но вот парадокс: пока молодёжь предпочитает не замечать проблемы пенсионеров, те постепенно «захватывают» мир.

Что нужно об этом знать

Неизбежный финал

Старение — это постепенная деградация различных систем организма, ведущая в конечном счёте к смерти.

Что именно запускает механизм старения и от чего оно зависит — вопрос до сих пор открытый. Учёные придерживаются разных взглядов, и единственное общее мнение заключается в том, что чем дольше человек живёт, тем выше риск умереть от различных естественных причин.

По словам Пётр Федичева, заведующего Лабораторией моделирования биологических систем МФТИ, с медицинской точки зрения пожилой человек — тот, кто имеет множество хронических заболеваний. «То есть он не «пожил» много, а уже стал дряхлым, требует внимания врачей», — отметил эксперт.

Существует разница между человеком пожившим и пожилым, потому что можно быть старым и не дряхлым в 100 лет, а можно в 60 лет или в 50 лет хронологически быть не очень старым, но уже дряхлым. Поэтому пожилой и старый — не одно и то же, так как дряхлость и старение у человека — две разные вещи.

Активные исследования старения идут ещё с 1980-х годов, и кое-что об этом процессе человечеству удалось выяснить. С точки зрения биологии существует несколько механизмов старения:

Геронтолог Владимир Хавинсон убеждён, что биологически человек вполне способен жить до 120 лет. Но на практике до этого возраста добираются немногие. Этому мешает преждевременное старение, заставляющее нас «ломаться» и умирать на 20–30–50 лет раньше срока. И причин тому много — от неумения разбудить дремлющие ресурсы организма до социальных условий, образа жизни и даже экологии.

Длительность жизни человека как вида — 110–120 лет. Конечно, это экстремальный возраст, но сейчас в мире проживает более тысячи человек этой возрастной категории. По моим данным, рекорд в России — 117 лет — прожила Варвара Семенникова из Якутии, о её рождении есть запись в церковной книге (согласно Книге рекордов России, рекордсмен Нану Шаова прожила 128 лет, но в мировом списке долгожителей её нет. — Прим. «Секрета»).

«К сожалению, сейчас при средней продолжительности жизни в 73 года можно говорить о преждевременном старении. Природой заложены примерно 30% резервного ресурса, который мы можем использовать. Задача новых поколений — добиться физиологического старения» — отметил Хавинсон. Пока же россиянам приходится иметь дело со старостью и дряхлостью, которые часто приходят раньше срока.

Кризис старшего переходного возраста

Книжные полки магазинов завалены литературой для подростков и их родителей. Литература рассказывает первым — что делать со своим стремительно меняющимися телом и психикой, вторым — как общаться с человеком в переходный период. Но мало кто задумывается о том, что кризис переходного возраста настигает человека не единожды. И едва ли не большим ударом становится тот, который люди переживают на закате жизни.

Основные возрастные кризисы периодов зрелости по теории психоаналитика Дэниэля Левинсона:

Переходные периоды становятся стрессовыми, так как цели, ценности и образ жизни подвергаются пересмотру и переоценке. Согласно другому исследователю психологии, Эрику Эриксону, в возрасте около 65 лет человек анализирует прожитую жизнь. Если он понимает, что прожил годы непродуктивно и не добился успеха, наступает отчаяние. Если кризис идентичности проходит гладко, человек принимает и благодарит прошлое, это позволяет ему без страха приближаться к окончанию жизни.

Но как принять изменения в собственном теле, которое внезапно начинает подводить? Какие физиологические, психологические и психические проблемы подстерегают людей старшего возраста? Все эти вопросы становятся для человека тем актуальнее, чем ближе выход на пенсию. Только задавать эти вопросы зачастую некому.

О старении в обществе попросту не принято говорить иначе, чем лозунгами про уважение, заботу о здоровье и необходимость уступить место в транспорте.

Мы все живём с установкой на успех. У успеха есть определённый набор критериев, которые транслируются обществом, и старость и умирание в эти критерии не входят. У нас царит культ молодости: мы все должны быть молоды, здоровы, красивы, бодры, веселы, активны. И напоминание о том, что в какой-то момент ты постареешь и твоя старость может пойти не по тому сценарию, который транслируют всевозможные проекты по борьбе с эйджизмом, очень неприятно.

В идеальном мире старость могла бы восприниматься как апогей жизненного пути, когда человек достигает предела совершенствования, обретает мудрость и вес в обществе, с удовольствием проводит свои последние годы за интересными занятиями, на которые раньше не хватало времени, а потом с достоинством уходит из этого мира в окружении близких людей.

В реальности же для многих последние годы выглядят не столь жизнерадостными. Мудрость и общественное уважение приходят с возрастом далеко не всегда. А вот куда более печальные спутники старости — деменция, Альцгеймер, Паркинсон, рак, ревматизм, склероз и другие возрастные болезни — остаются нежеланными, но весьма вероятными гостями. Помимо медицинских, к проблемам старости, которые приходится принимать человеку, также относятся:

С последним люди начинают сталкиваться задолго до выхода на пенсию: уже после 40–45 лет количество привлекательных предложений работы резко снижается. После 50 лет многим работникам в развитых странах приходится уходить со своего места под давлением начальства, а после 60 им готовы предложить только работу, которая значительно ниже их уровня квалификации и хуже оплачивается.

Считается, что чем старше человек, тем труднее ему учиться чему-то новому, тем медленнее его темп работы и хуже когнитивные способности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), негативное отношение к пожилым не только чрезвычайно распространено, но и представляет немалую угрозу для их здоровья.

Исследователи выяснили, что люди старшего возраста, негативно воспринимающие своё старение, хуже восстанавливаются после болезней и в среднем живут на 7,5 лет меньше более оптимистичных пенсионеров. Старики, ощущающие себя обузой для общества, больше склонны к депрессии, а их качество жизни заметно снижается.

А что вам ещё нужно, старики?

«Самое страшное для старика — это когда говорят: ну что ты дёргаешься, ты своё отработал, своё отжил, теперь отдыхай. Но человеку нельзя отдыхать всё время, 30 лет человеку отдыхать как-то странно», — говорит социолог Дмитрий Рогозин, изучающий проблемы старения в России.

В своей работе «Что делать со стареющим телом?» Рогозин указывает, что старость всегда воспринималась как нечто среднее между здоровьем и болезнью, своего рода «естественная болезнь». При этом россияне так привыкли думать о стареющем теле как о чём-то ненужном, неоправданном, разрушительном, что после достижения определённого возраста готовы списать человека со счетов и отправить «на заслуженный отдых» независимо от его желания и реальной утраты функциональности.

Припечатанные позорным термином «возраст дожития», пенсионеры добровольно замыкаются в своём маленьком мире. В нём остаётся место лишь семье, нескольким друзьям, чьи ряды редеют с каждым годом.

И даже со стороны этого ближнего круга пожилые сталкиваются с тем, что можно назвать объективацией старости. Помощь старикам в российском обществе воспринимается в первую очередь как забота об их здоровье, об их теле: приобрести лекарства, принести продукты, сменить памперсы, отвести к врачу, запереть дома, чтобы они не заразились каким-нибудь вирусом или не сломали шейку бедра на прогулке.

Так человека переводят из статуса субъекта своей жизни, самостоятельно выбирающего, что с ней делать, в статус объекта, о котором «заботятся», зачастую не спрашивая, что ему нужно — и нужна ли такая забота в принципе, отмечает Печуричко.

Мне никогда не нравилась концепция какого-то отдельного уважения к старости. Это тоже сегрегация и проявление эйджизма: мы выделяем определённую группу и считаем, что в отношении этой группы уместно, логично и хорошо делать то-то, проявлять уважение, не давать много работать, ограничивать их передвижение ради их блага и так далее. На мой взгляд, это в чистом виде проявление патерналистской позиции, попытка показать, что эти люди — несамостоятельные, зависимые, отсталые. Люди, находящиеся в таком вроде бы немного зависимом положении: дети — от взрослых, больные — от врачей, пожилые — от взрослых детей, — они утрачивают субъектность. Мы низводим людей до их уязвимости, делаем их объектом нашей заботы. Мол, мы вам сейчас всё сделаем, за вас решим. А что вам ещё нужно?

Всё это, делает вывод Рогозин, угнетает и без того подавленное психологическое состояние пожилых. На этом фоне снижается уровень гигиены и ухода за собой, ограничиваются физические нагрузки. Это всё только ускоряет одряхление.

Интимность и сексуальные отношения вовсе задвигаются на задний план. На разговоры об этом накладывается табу. Но телесность на пенсии столь же необходима, как в молодости, выяснил Рогозин из опросов российских пенсионеров. Даже сама возможность объятий и поцелуев именно с партнёром, а не с детьми и внуками, играет большую роль в ощущении своей старости как счастливой.

Убеждённость в непривлекательности и «дефектности» стареющего тела заставляет людей, приближающихся к порогу пенсионного возраста или уже переступивших через него, сравнивать себя с молодыми, бороться за сохранение молодости.

Однако Рогозин подчёркивает, что старость нельзя рассматривать как болезнь, которую нужно победить. Даже истлевающая телесность — лишь ресурс для понимания своего места в мире, осмысления самого предназначения жизни и ценности каждого его периода.

Продлить период этой осознанности помогают тренировки мозга и сохранение социальных функций, регулярное общение с близкими людьми и подвижность, публичность. Большинство российских пенсионеров подобной социализации лишены: по данным опроса РАНХиГС за 2017 год, среди тех, чей возраст приближен к 70, лишь 37% посещают культурные мероприятия и лишь 20% путешествуют. К 90-летию таких остаётся лишь 8% и 3% соответственно.

«Ощущение, что ты постоянно сдаёшь свои позиции, отказываешься от былых привычек, и есть базовый маркер старости. Но физиология подключается после 75 лет. А до этого ощущение старости относится к категории социального оптимизма», — убеждён Рогозин.

И этого оптимизма в России куда меньше, чем страха.

По индексу счастливой старости (Global AgeWatch Index), который в последний раз глобально обновляли в 2015 году, Россия находилась на 65-м месте из 96. Этот индекс подсчитывается на основе нескольких показателей: уровень жизни, медицинское обслуживание, интегрированность в общественные процессы.

Убежать от старухи с косой

Формально пожилых людей никто из жизни не выбрасывает. Испокон веков старейшинам в обществе отводили роль мудрецов, регуляторов и даже правителей, ведь их жизненный опыт в общественном сознании всегда представлял немалую ценность.

Такой порядок вещей до сих пор сохраняется в некоторых близких к первобытным культурах. Хотя назвать его совсем уж первобытным нельзя: в доцивилизационное время старики своей смертью умирали редко. Бывало, что их убивали, как только они становились обузой для племени. Этот жестокий обычай канул в Лету только с развитием сельского хозяйства, культуры и прогресса, позволяющих заботиться о самых слабых членах общества. Но отголоски его живы в коллективном бессознательном до сих пор. Отсюда двойственное отношение к старикам как одновременно носителям знаний и безнадёжно отсталым.

Сейчас в абсолютном большинстве стран пенсионеры имеют те же права, что и молодые. Но если бы в действительности их жизнь была бы столь же полноценной, а позиция в обществе — равноуважаемой, можно было бы забыть о страхе перед старостью, на котором с давних времён делали большие деньги.

Что только ни шло в ход, чтобы обмануть время и хотя бы ненадолго задержаться в рядах юных и привлекательных. В лучшем случае большинство этих средств можно было бы назвать шарлатанскими.

«Я уверен, что всегда существовала какая-то «заряженная вода», которую позиционировали как средство для омоложения. Люди всегда были заинтересованы в том, чтобы найти лекарство от старения. Об этом свидетельствуют религиозные мономифы. В шумерском эпосе Гильгамеш искал бессмертие ещё 3000 лет назад. Или вспомнить хотя бы мрачные средневековые времена, когда алхимики искали философский камень», — отметил Станислав Скакун, биохакер и основатель сервиса Biodata.

Я думаю, что страх старости вызван тем, что люди привыкают к своему благосостоянию и качеству жизни. Мы воспринимаем здоровье и отсутствие боли как некую данность и привыкаем к этому состоянию. Естественно, хочется, чтобы оно длилось вечно. Плюс, способствует и массовая культура: пропаганда красивого и молодого тела.

Патологическая боязнь физического увядания получила название «синдрома Дориана Грея» — в честь героя произведения Оскара Уайльда, который хранил на чердаке свой портрет, стареющий вместо него.

Соблазн последовать его примеру велик: миллиардеры активно инвестируют в лекарства от старости. Люди, которым не по карману последние достижения антивозрастной медицины, довольствуются внешним эффектом: косметологические услуги, позволяющие похудеть и выглядеть моложе, пользуются огромным спросом. Но в обозримом будущем и для среднего класса могут появиться более доступные способы омолодиться не только внешне, но и внутренне.

По словам Федичева, сейчас в клинические исследования заходят препараты, разработанные не для лечения какой-то конкретной проблемы, а для увеличения продолжительности жизни.

«Очень скоро, я думаю, в течение пяти лет, какие-то из них пройдут клинические исследования, попадут в руки докторов и сначала будут использованы у крайне больных людей. Ещё примерно через пять лет станет известно, какие из этих препаратов эффективны и безопасны, и они станут доступны для относительно здоровых людей 40–50 лет. Потом начнут использоваться военными, спортсменами, студентами для улучшения оценок, подготовки к экзаменам. То есть средства, которые, возможно, смогут продлить жизнь людей на 10–15 лет, появятся в течение 10–15 лет», — считает эксперт.

Возможно, очередная волна интереса к теме бессмертия и побега от старости схлынет через некоторое время, и на первый план выйдут другие проблемы. Пока же бизнес, эксплуатирующий желание людей жить долго, продолжает процветать. А люди продолжают бояться и стараться не думать о близости смерти.

Поговорим о смерти по душам

«Когда мы говорим о смерти — мы говорим о жизни, — уверен Сергей Мохов, социальный антрополог, изучающий вопрос смерти и похорон в России. — В большей степени — о политике, социальном устройстве, справедливости и так далее. Ведь когда мы говорим об эвтаназии, о горевании, о бессмертии, мы тоже говорим о политике. Вроде вы занимаетесь паллиативной помощью, а на самом деле вы всё время актуализируете проблему достоинства, проблему прав человека, необходимость милосердия. Мы говорим о человеке: имеет человек право на добровольный уход из жизни или не имеет, добрая или злая природа у человека, нужен ему контроль или не нужен. Речь именно об этом, а не о каких-то прикладных вещах».

Поделиться своими мыслями и страхами решается далеко не каждый. По данным исследователя старости Дмитрия Рогозина, 84% пожилых россиян хотят и готовы поговорить о смерти. При этом 53% из них жалуется, что им просто не с кем поднимать такие темы, никто не слушает. Как и о старении, разговаривать о смерти не принято: собеседники зашикают, попеняют на испорченное настроение и излишний пессимизм.

Екатерина Печуричко из Death Cafe вторит, что у большинства россиян существуют сильные табу на тему смерти, которую боятся таким образом «накликать».

Мысль, что ты должен будешь всё это прожить и осознать, что всё для тебя заканчивается, — очень и очень пугает. Возможно, поэтому люди предпочитают надеяться на лучший для себя исход: однажды — бац! — и ты умер, во сне, без боли и ничего не поняв.

Как бы люди ни отрицали саму мысль о том, что все когда-нибудь станут дряхлыми стариками и старушками, а потом умрут, взглянуть в лицо правде заставляет общение с пожилыми родственниками. Наблюдать, как они уходят, для кого-то, может быть, даже страшнее, чем осознавать собственную смертность. Но несмотря на то, что финал известен заранее, готовиться к нему до сих пор считается глупостью, пошлостью, пораженчеством и даже предательством.

Некоторые знают, что отдать распоряжения на случай своей или чужой смерти можно заранее: ещё при жизни подписать договор с похоронным агентством, в котором обговорить все детали, от места на кладбище до музыки, под которую вас будут провожать в последний путь. Но немногие готовы так прагматично подходить к этому вопросу. Очередей на заключение прижизненных договоров не выстраивается.

По словам Печуричко, большая часть клиентов похоронных агентств — родственники, хлопочущие для своего близкого. На себя договор россияне практически не заключают.

Даже обращение к похоронному дому до смерти с вопросом о возможности такого договора вызывает у людей чудовищный стыд, как будто они делают что-то плохое, загоняют кого-то в могилу. Такие договоры обычно заключаются не раньше, чем за полгода до смерти, когда человек уже сильно болен и прогнозы врачей неутешительны. И то людям очень трудно на это решиться.

Привычка готовиться к смерти заранее у российских пенсионеров всё-таки есть: многие поколения стариков откладывали «гробовые» деньги — на похороны и какой-то узелок с одеждой — «на смерть». Кто мог себе позволить — приобретал место на кладбище. Но сейчас подобные практики постепенно уходят в прошлое.

Да и даже такие приготовления можно отнести к чисто техническим, указала Печуричко. Подготовиться же к собственному уходу морально гораздо сложнее.

Одни успокаиваются тем, что отдают долги, налаживают отношения, приводят свои дела в порядок, пишут завещания и живут дальше, зная, что случись что — их близким будет не так сложно. Другие стараются оставить после себя какую-то память, достижения, выполнить некую программу в своей голове. Третьи приходят к выводу, что человек смертен и хуже того — внезапно смертен, а значит, готовиться бессмысленно и нужно просто свыкнуться с мыслью, что всё в любой момент может пойти не по плану. Даже смирившись с неизбежностью смерти, говорить об этом люди стараются как можно меньше.

У нас принято мнение, что мы должны бороться за жизнь — свою и своих близких — до конца. Признать, что твоя мама или папа могут умереть, очень грустно, мы не хотим вкладывать эту мысль в голову, это вызывает отторжение. Попытки признать факт смертности своих родителей, супругов, детей, себя сопряжены со стыдом, ужасом и неприятием. Поэтому подготовка должна быть именно на этом уровне: признания факта смертности в голове. Для этого никогда не рано. Понимание не облегчит ни боль потери, ни страх перед смертью, но может дать возможность как-то по-другому сейчас жить и выстраивать отношения с близкими.

«Нет правильного и неправильного разговора о смерти. Существуют разные способы говорить о смерти. И психоаналитический язык имеет право на жизнь, и культурная антропология, и фольклористика», — объясняет социальный антрополог Сергей Мохов.

Есть исследование старения от Балтиморского института, и оно выявило, что люди, которые негативно относятся к старости в молодом возрасте, более склонны к деменции, синдромам Альцгеймера, Паркинсона и другим выраженным изменениям на органическом уровне. Эти изменения превращают их в тех самых немощных людей, которых они когда-то презирали, боялись и ненавидели саму мысль о том, что когда-то они будут такими же. Мне кажется, это хороший повод для нас как для общества задуматься о нашем отношении к старикам, ведь оно прямо влияет на то, какими мы сами будем в старости. Старость ведь — это привилегия, и хорошо бы этот период жизни тоже застать.

В конечном счёте люди не выбирают, как и когда им умирать: от старости, от болезни, от несчастного случая или руки другого человека. Но как жить до этого момента — во многом зависит от самого человека. И хоронить себя до срока, уверены опрошенные «Секретом» эксперты, точно не стоит.

Тем более что общество начинает переосмысливать взрослое поколение — и прямо сейчас мы становимся свидетелями формирования моды на старость. Появляется всё больше фильмов и книг, главными героями которых становятся старики и предпенсионеры (чего только стоит возрождение «Секса в большом городе»). Признаком разумного современного человека становится способность спокойно рассуждать о старении, не бояться его, быть готовым стареть, и по возможности — красиво и с огоньком.

Это значит, что у современных и будущих пенсионеров появляются шансы провести свою старость гармонично и достойно. Насколько удастся её продлить и отодвинуть наиболее неприятные возрастные изменения — вопрос за наукой. Вопрос комфорта (в том числе финансового) придётся решать государству и бизнесу.

Зоной ответственности самих пожилых становятся их переживания и психологическая готовность продолжать жить, а не доживать. Молодые могут лишь по мере сил помогать им в этом, учиться говорить с ними о сложных вещах и видеть в своих пожилых родственниках таких же людей, как они сами. Ведь рано или поздно все окажутся на их месте.

Этот текст — часть спецпроекта «Старость в России». В нём «Секрет» пытается разобраться, что не так с отношением россиян к старости и смерти, а общества и государства — к пенсионерам и предпенсионерам. И как мы можем всё это изменить.