Как некогда шопен вложил живое

Стихотворение и анализ «Во всем мне хочется дойти…»

Во всем мне хочется дойти

В работе, в поисках пути,

До сущности протекших дней,

До оснований, до корней,

Всё время схватывая нить

Жить, думать, чувствовать, любить,

О, если бы я только мог

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,

Я вывел бы ее закон,

И повторял ее имен

Я б разбивал стихи, как сад.

Цвели бы липы в них подряд,

В стихи б я внес дыханье роз,

Луга, осоку, сенокос,

Так некогда Шопен вложил

Фольварков, парков, рощ, могил

Краткое содержание

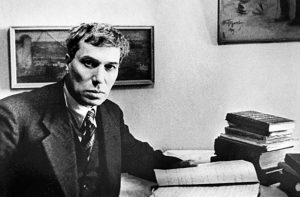

Борис Пастернак. Фотография

В данном произведении Пастернак заявил о собственном отношении к области таинственной сферы творчества. Поэтому стихотворные строки справедливо будет воспринимать не иначе, как поэтический манифест автора.

Поэт сообщает нам о том, что всегда и во всём желает «дойти до самой сути». Такому подходу он следует не только в творчестве, но и в жизни. Поэтому лирический герой (автор) не терпит поверхностного отношения ни к чему. Он утверждает: берясь за написание произведения, литератор обязан понимать смысл и философию того, о чём он пишет, достигая в творчестве «сердцевины».

Лирический герой делает признание в том, что пока ещё не способен достичь той самой «сердцевины», но стремится к этому всеми своими силами. К сожалению, речь человека весьма ограничена, поэтому высшая истина не может быть озвучена обычными словами. В связи с этим, основная задача лирического героя – подобрать такие «восемь строк», которые способны образно и лаконично описать весь спектр людских страстей.

Творческий поиск героя сродни упорядоченному научному подходу. Он желает обнаружить и озвучить единый закон, которому подчинен весь спектр душевных проявлений человека. Если это удастся сделать, тогда стихи перестанут быть всего лишь рифмованными строчками. Тогда в стихах смогут проявляться все возможные физические свойства мироздания, такие как: звуки, цвета, запахи, ощущения. Любое произведение превратится в зеркальное отражение реального мира.

Лирический герой надеется, что сумеет уничтожить непреодолимую преграду между воображением и реальностью. Он уверен: ближе всего приблизился к этому идеалу великий композитор Шопен, ожививший в своих музыкальных сочинениях «парки, рощи, могилы». Герой делает вывод о том, что творчество истинного поэта представляет собой «тетиву тугого лука», символизирующую собой прицельные выстрелы в виде стихов.

История создания

Пастернак написал данное произведение в непростой для себя жизненный период, когда большинство коллег по литературному цеху решили либо объявить ему бойкот, либо стать оппонентами. В связи с этим, в 1956 г. Пастернак создаёт данное стихотворение, посвящённое раздумьям о собственной судьбе, о смысле поэтического труда. К сожалению, произведение не увидело свет при жизни автора. Первое издание случилось лишь в 1961 г., в уже посмертном сборнике Пастернака «Когда разгуляется».

Жанр, направление, размер

Произведение является ярким образцом философской лирики. В нём автор предаётся размышлениям о природе творческого начала, его проблемах и сути. Большинство специалистов относят стихотворение к такому литературному направлению, как «соцреализм». Делают они это, отталкиваясь от представленного в произведении оптимизма. Если рассматривать лирического героя с позиции литературоведения времён СССР, то перед нами предстаёт настоящий советский гражданин, стремящийся добраться до самой сути жизни, сделать порученную ему работу на «отлично».

Поэтический размер – любимый Пастернаком ямб, в рамках которого в идеальной последовательности чередуются двух- и четырёхстопные строки. Рифма используется мужская и женская. Благодаря всему этому, создаётся ощущение невероятной лёгкости и читателям кажется, будто бы произведение является свободным потоком мыслей вслух.

Композиция

Произведение включает в себя десять четверостиший. Композиционное «здание» стиха разделено на три части:

Образы и символы

Произведение представляет собой узор из сложносочинённых образов, переплетающихся между собой с целью передачи богатства внутреннего мира лирического героя. Читательского внимания заслуживают следующие образы:

Темы и настроение

Главная тема произведения является самой востребованной и популярной в русской поэзии – это тема «Поэт и поэзия». Обозначенные в стихотворении идеалы легко отнести не только к поэтическому труду, но и к любой сфере деятельности. Более того, автор ведёт речь даже не о конкретном деле, а о целостном мировоззрении человека. Можно утверждать, что природа, любовь и творчество – это три фундамента, на которых возведено творческое «здание» поэзии Пастернака. Эти стихотворные строки являются очередным обращением автора к данной тематической трилогии, но со стороны размышлений о том, какой должна быть «идеальная» поэзия. Настроенческий пафос произведения справедливо назвать возбуждённо-спокойным. В этих двух диаметрально контрастных определениях передаётся весь эмоциональный колорит стиха.

Основная идея

Основная мысль произведения заключается в следующем утверждении: поиск истины и желание найти во всём «сердцевину» являются ключевыми ингредиентами любого успешного предприятия, формулой счастливой жизни и идеального стихосложения.

Средства выразительности

Практически все произведения Пастернака отличаются высокой степенью метафоричности. В данном стихотворении, помимо обилия ярких метафор, присутствуют и другие тропы:

Борис Пастернак — Во всем мне хочется дойти: Стих

Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Всё время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья.

О, если бы я только мог

Хотя отчасти,

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,

Бегах, погонях,

Нечаянностях впопыхах,

Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,

Ее начало,

И повторял ее имен

Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.

Всей дрожью жилок

Цвели бы липы в них подряд,

Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,

Дыханье мяты,

Луга, осоку, сенокос,

Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Достигнутого торжества

Игра и мука —

Натянутая тетива

Тугого лука.

Анализ стихотворения «Во всем мне хочется дойти до самой сути» Пастернака

Б. Пастернак, несмотря на огромное количество исследований его жизни и творчества, во многом остается загадочной и непонятной фигурой. Его стихи всегда несут в себе какую-то тайну, недоступную большинству читателей. Сложные образы, переплетающиеся в немыслимых сочетаниях, передают богатство внутреннего мира поэта. Его считали человеком, чересчур погруженным в себя, а творчество – оторванным от реальной жизни. В 1956 г. Пастернак создал стихотворение «Во всем мне хочется дойти до самой сути», в котором выразил свое отношение к творчеству. Оно может считаться программным заявлением поэта.

Пастернак заявляет, что во всем стремится «дойти до самой сути». Это относится не только к творчеству, но и ко всей жизни в целом. Его не удовлетворяет поверхностный анализ. Поэт должен понять философский смысл каждого предмета и явления, постигнуть саму «сердцевину».

Он признается, что пока еще не может сделать этого, но не бросает попыток. Человеческая речь слишком ограниченна, притянута к земле. Высшая истина недоступна на обычном уровне сознания. Главная цель Пастернака – подобрать такие «восемь строк», которые бы полностью описывали все свойства человеческих страстей. Его творческий поиск подобен научному методу. Автор хочет вывести один всеобщий закон, которому подчинены все проявления души. Если ему это удастся, то стихи станут не просто рифмованными словами. В них будут содержаться физические свойства окружающего мира: цвета, звуки, запахи. Каждое произведение станет зеркальным отражением реальности. Пастернак надеется, что сможет уничтожить вечную непреодолимую границу между действительностью и воображением. Он считает, что значительно приблизился к этому Шопен, в музыкальных произведениях которого ожили «парки, рощи, могилы». Творчество настоящего поэта – «тетива тугого лука», символизирующая меткие и точные выстрелы – стихотворения.

Пастернак объясняет, что его произведения – это постоянный поиск скрытого смысла вещей. Их нельзя воспринимать буквально. Они глубоко личные и, естественно, недоступны массовому читателю. Возможно, этим он выражал протест против подавляющего господства соцреализма, которые был направлен на описание конкретных фактов и событий. Такой метод Пастернак считал примитивным и недостойным настоящего творца. Описать явление может и журналист. Придать ему общечеловеческое значение, показать самую суть невозможно без глубокого философского анализа.

Как некогда шопен вложил живое

Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Всё время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья.

О, если бы я только мог

Хотя отчасти,

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,

Бегах, погонях,

Нечаянностях впопыхах,

Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,

Ее начало,

И повторял ее имен

Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.

Всей дрожью жилок

Цвели бы липы в них подряд,

Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,

Дыханье мяты,

Луга, осоку, сенокос,

Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

(29 января [10 февраля] 1890 года, Москва — 30 мая 1960 года, Переделкино, Московская область) — русский поэт, писатель и переводчик. Считается одним из крупнейших русских поэтов XX века.

Первые стихи Пастернак опубликовал в возрасте 23 лет. В 1955 году Пастернак закончил написание романа «Доктор Живаго». Через три года писатель был награждён Нобелевской премией по литературе, после чего был подвергнут травле и гонениям со стороны советского правительства и ряда коллег и был вынужден отказаться от премии.

Ян Орловский Пастернак и музыка Шопена

оригинал

Творчество Шопена, которое уже давно стало частью мировой культуры, исключительной популярности достигло в России и в других славянских странах. Шопен навсегда вошел в русскую музыкальную культуру и живет там по сей день. Его произведения стали исполняться в России с середины тридцатых годов девятнадцатого века, задолго до смерти композитора.

Известность Шопена в России не ограничивается только музыкальными кругами. В воспоминаниях, письмах и дневниках многих русских писателей (Владимира Одоевского, Льва Толстого, Бориса Пастернака), часто можно найти отзывы или диалоги о Шопене и его музыке. Своеобразным феноменом, особенно в русской поэзии ХХ века является множество стихотворений, посвященных польскому композитору (авторства: Изабеллы Гриневской, Виктора Лазарева, Владимира Палея, Игоря Северянина, Бориса Пастернака, Всеволода Рождественского, Леонид Хаустова, Бронислава Кежуна, Виктора Бокова, Яна Бернарда, Бориса Дубровина, Виктора Круглова и др.).

Едва распущенный шопен

Опять не сдержит обещаний,

И кончит бешенством, взамен

Баллады самообладанья

Bпустите, мне надо видеть графа.

О нем есть баллады. Он предупрежден.

Я помню, как плакала мать, играв их,

Как вздрагивал дом, обливаясь дождем.

Позднее узнал я о мертвом Шопене.

Но и до того, уже лет в шесть,

Открылась мне сила такого сцепленья,

Что можно подняться и землю унесть.

Опять Шопен не ищет выгод,

Но, окрыляясь на лету,

Один прокладывает выход

Из вероятья в правоту.

.

В шатрах каштановых напротив

Из окон музыка гремит.

Гремит Шопен, из окон грянув,

А снизу, под его эффект

Прямя подсвечники каштанов,

На звезды смотрит прошлый век.

В этом стихотворении поэт наводит мост между девятнадцатом веком и его современностью, в которой «гудение сообщества» и «плиты общежитий» оказываютсяя угрозой для «белых цветов» и «крылатых правд» не только произведений Шопена, но и всего искусства:

А век спустя, в самозащите

Задев за белые цветы,

Разбить о плиты общежитий

Плиту крылатой правоты.

Поклонником таланта Шопена Пастернак остался и после Второй мировой войны. Это показано не только в его эссе о Шопене (1945), но и в двух стихах из цикла «Когда разгуляется» (1956-1959). Первый был написан в 1956 году и содержал в поэтической форму программную декларацию автора, в сформулированной в начале произведения «Во всем мне хочется дойти до самой сути. » Это поэтическое кредо, в котором Пастернак продемонстрирует свой максимализм в их поиске своей цели, и артистизм, взятый автором из музыки Шопена. Это почти буквально выражается в остальной части стиха:

В стихи б я внес дыханье роз,

Дыханье мяты,

Луга, осоку, сенокос,

Грозы раскаты.

Так некогда шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Почти в то же время Пастернак создал еще одно автобиографичное стихотворение, озаглавленное «Музыка» (1957). Его героем изображается молодой композитор, «житель шестого этажа», говорит в этом стихе о своем музыкальном творчестве, и экстазе от искусства Шопена, Вагнера и Чайковского:

Жилец шестого этажа

На землю посмотрел с балкона.

Вернувшись внутрь, он заиграл

Не чью-нибудь чужую пьесу,

Но собственную мысль, хорал,

Гуденье мессы, шелест леса.

Так ночью, при свечах, взамен

Былой наивности нехитрой,

Свой сон записывал Шопен

На черной выпилке пюпитра.

Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, он пробудился, загорелся, узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в одной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи, Юрий Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и впопад.

Тут следует добавить, что музыка Шопена навевала у Пастернака ассоциации с изображениями, выплывающими в его творческой фантазии. Свидетельством этого та часть его эссе о Шопене, в котором поэт, пишущий о «Полонезе ля-бемоль мажор», услышал громкий цокот копыт кавалерийского эскадрона.

Стоит напомнить, что подобное прочтение указанного полонеза также можно найти в работе Здислава ЯхимецкогоJ, который писал о своих впечатлениях от Шопена и от его пребывания в Вене (первая поездку в столицу Австрии Шопен осуществил в 1829 году):

Критицизм Пастернака к романтизму в музыке дает ему право определить свое понимание реалистического искусства. Он сделал это в следующем отрывке эссе о Шопене:

И прежде всего. Что делает художника реалистом, что его создает? Ранняя впечатлительность в детстве,- думается нам,- и своевременная добросовестность в зрелости. Именно эти две силы сажают его за работу, романтическому художнику неведомую и для него необязательную. Его собственные воспоминания гонят его в область технических открытий, необходимых для их воспроизведения. Художественный реализм, как нам кажется, есть глубина биографического отпечатка, ставшего главной движущей силой художника и толкающего его на новаторство и оригинальность.

Шопен реалист в том же самом смысле, как Лев Толстой. Его творчество насквозь оригинально не из несходства с соперниками, а из сходства с натурою, с которой он писал. Оно всегда биографично не из эгоцентризма, а потому, что, подобно остальным великим реалистам, Шопен смотрел на свою жизнь как на орудие познания всякой жизни на свете и вел именно этот расточительно-личный и нерасчетливо-одинокий род существования.

Так понимая музыку Шопена, Пастернак повторяет жизненный опыт композитора, звуками природы родного края и дыханием своей истории. По словам Пастернака все бури жизни и драмы Шопена могут случиться с каждым автором «в век железных дорог и телеграфа», и, следовательно, близки нашему времени. Эссе о Шопене поэт заканчивает следующими словами: «Значение Шопена шире музыки. Его деятельность кажется нам ее вторичным открытием. » Пастернак постоянно носил в себе убеждение о размере и эпохальном значении музыки Федерика Шопена. Подобная идея выражена и в самом начале написанном в 1957 «Эскизе к автобиографии», где вы можете прочитать следующее мнение о польском композиторе: «Шопен сказал в музыке настолько потрясающе ново, что это, кажется, ее вторым рождением.»

Как некогда шопен вложил живое

Руссише партизанен запись закреплена

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Борис Пастернак: Поэт о Шопене

Главным средством выражения, языком, которым у Шопена изложено все, что он хотел сказать, была его мелодия, наиболее неподдельная и могущественная из всех, какие мы знаем. Это не короткий, куплетно возвращающийся мелодический мотив, не повторение оперной арии, без конца выделывающей голосом одно и тоже, это поступательно развивающаяся мысль, подобная ходу приковывающей повести или содержанию исторически важного сообщения. Она могущественна не только в смысле своего действия на нас. Могущественна она и в том смысле, что черты ее деспотизма испытал Шопен на себе самом, когда, истощая изобретательность, следовал в ее гармонизации и отделке за всеми тонкостями и изворотами этого требовательного и покоряющего образования.

Замечательно, что куда ни уводит нас Шопен и что нам ни показывает, мы всегда отдаемся его вымыслам без насилия над чувством уместности, без умственной неловкости. Все его бури и драмы близко касаются нас, они могут случиться в век железных дорог и телеграфа. Даже когда в Фантазии, части полонезов и в балладах выступает мир легендарный, сюжетно отчасти связанный с Мицкевичем и Словацким, то и тут нити какого-то правдоподобия протягиваются от него к современному человеку. Это рыцарские преданья в обработке Мишле или Пушкина, а не косматая голоногая сказка в рогатом шлеме. Особенно велика печать этой серьезности на самом шопеновском в Шопене — на его этюдах.

Этюды Шопена, названные техническими руководствами, скорее изучения, чем учебники. Это музыкально изложенные исследования по теории детства и отдельные главы фортепианного введения к смерти (поразительно, что половину из них писал человек двадцати лет), и они скорее обучают истории, строению вселенной, чем игре на рояле. Значение Шопена шире музыки. Его деятельность кажется нам вторичным открытием.

Удар, другой, пассаж — и сразу

В шаров молочный ореол

Шопена траурная фраза

Вплывает, как больной орёл.

Гремит Шопен, из окон грянув,

А снизу, под его эффект

Прямя подсвечники каштанов,

На звезды смотрит прошлый век.

Так ночью при свечах, взамен

Былой наивности нехитрой

Свой сон записывал Шопен

На черной выпилке пюпитра.