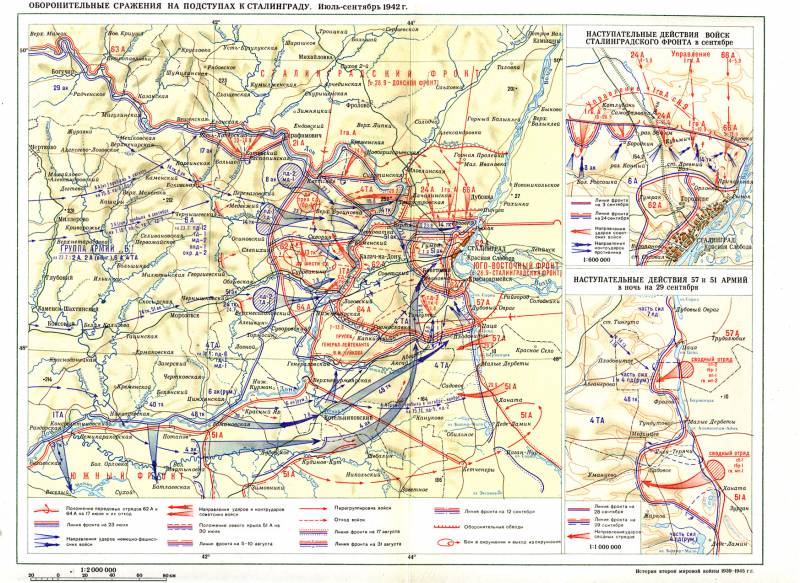

Как немцы подошли к сталинграду

Сталинград 1942. От Дона до Волги

ОТ ДОНА ДО ВОЛГИ (начало «Сталинград 1942. Ни шагу назад»)

Второго февраля 1943 г немецкая группировка в Сталинграде сдалась. Но до победы была долгая с 17 июля 1942 героическая оборона. Война на сталинградской земле началась 12 июля 1942 года, когда немецкие части Паулюса вступили на территорию Сталинградской области. Но принято считать началом Сталинградской битвы 17 июля, день одного из первых столкновений.

Немцы двигались по пятам неуправляемой, отступавшей массы наших войск. И их поддерживало около тысячи самолётов 4-го воздушного флота Люфтваффе. Первоначальной задачей операции «Блау» в походе на Кавказ было, если не захватить, то разрушить Сталинград как центр военной промышленности и транспортный узел. По мнению немецких историков взятие Сталинграда военной необходимостью не было.

Отдельные отряды немцев, двигаясь по ничейной степи, в начале августа были уже в 40 км от Астрахани, тогда Сталинградской области. Но продвижение по степи крупных сил тормозило отсутствие воды. В их планы входило добраться до Астрахани после захвата Сталинграда, двигаясь вдоль Волги. Но войти в Сталинград с юга до конца августа им не удавалось.

Разграничительной линией между войсками Паулюса и Гота стала река Царица. Потери 64-й и 57-й армий за август «были ужасны» и составили около 90 тысяч, да если ещё учесть потери 51-й армии, которую передали Ерёменко с Северо-Кавказского фронта!

После удачной операции по захвату южной части Сталинграда от Купоросного до Царицы 15 сентября 24 тд 48 тк Гота была передана Паулюсу, а 14 тд и 29-я мд ушли назад к Абганерово в резерв.

Сталин неоднократно менял командующих, осложняя ситуацию на фронте. Сменил командующего Сталинградским фронтом опытного Тимошенко на слабого Гордова, командующего 64-й армией Чуйкова на Шумилова, командующего 62-й армией Колпакчи на Лопатина, не доверяя никому. Новый командарм Лопатин в донесении 6 августа указывал на опасное скопление на флангах крупных сил немцев и просил разрешить отвести армию за Дон. Но Ставка и фронт держали значительные силы под Клетской, опасаясь удара там, и будучи убеждёнными в своей правоте не среагировали. Высшее командование опять ничему не научилось. И следом за первым окружением и прорывом немцев в тыл, уже 7-8 августа, значительные силы 62-й армии (по оценке нашего штаба – 28 тыс.) были окружены на правом берегу Дона в его большой излучине, там, где в Дон впадает Чир в районе Голубинской и в большинстве к 10 августа уничтожены. Немцы говорили о потери 50 тыс. только пленными, захвате 100 танков и 750 орудий. По результатам оборонительного сражения в большой излучине Дона, продолжавшегося 19 дней с 23 июля по 10 августа, было приказано от контрударов отказаться и перейти к жёсткой обороне. Но это только временно. Плохо подготовленные контрудары, истощавшие силы, продолжались ещё долго.

Пробивая наши слабеющие заслоны, 6-я армия Паулюса неуклонно продвигалась к Сталинграду. 15 августа враг уже находился в 70 км от него в районе хутора Калач и готовился форсировать Дон. 17.08 был подписан план выхода на северные окраины города в районе населённых пунктов Латошинка – Рынок в стыке ослабленных 62-й и 4-й танковой армий. Это место чуть выше плотины нынешней Волжской ГЭС. Там как раз завершалось строительство железнодорожного понтонного моста. Но тогда наше командование считало южный участок наиболее опасным и усиливало его за счёт переброски живой силы и техники с северных предместий. И, увлёкшись обороной на юге города, – и Василевский – а какой из него тогда был начальник Генштаба, и комфронтом Ерёменко, а его только что назначили командующим двумя фронтами протяжённостью около 800 км! – ошиблись. А авиаразведка у немцев была на высоте, не то, что наша. Ерёменко считал нашу разведку плохой, может, чтобы свалить свои промахи на разведку, хотя Чуйков в воспоминаниях отзывался одобрительно.

13 августа Сталин передал управление двумя фронтами, Сталинградским и Юго-восточным, Ерёменко. И он начал с наступления по фронту 20-21 августа, но одновременно с наступлением немцев. И наши, и немцы форсировали Дон в разных местах. В мемуарах Рокоссовского сказано, что это было грубой ошибкой. И в результате с 23 августа началась война уже в Сталинграде. Немцы прорвались к Волге на северной окраине. Но тяжёлые бои за каждый дом в центре города начались с немецкого наступления 13 сентября с задачей полного захвата Сталинграда.

Последняя оборона, обеспечившая триумф сталинградской победы, закончилась.

В начавшемся 16 декабря наступлении Воронежского и Юго-Западного фронтов в задонье (операция «Малый Сатурн»), уже в ростовской и воронежской областях, как раз к дате прихода национал-социалистов к власти в Германии 30 января на юго-западе от Сталинграда было разгромлено несколько немецких, итальянских и румынских дивизий. С надеждой на деблокировку было покончено.

Как немцы подошли к сталинграду

А затем, сначала будущий маршал Баграмян создал оперативный план, а затем Маршал Тимошенко не смог его реализовать, а будущий маршал Малиновский попросту бездействовал, ибо план был своеобразный. Так началась так называемая Вторая харьковская битва, которая стала не менее эпик фейл, чем сражение в Крыму.

Несмотря на успех первых дней, она не принесла ничего, кроме провала. Немцы просто перегруппировались и ударили в незащищенный тыл. В итоге, со стороны немцев была проведена «Операция „Фредерикус“» и огромная часть наших войск была окружена под Лозовой. Этого можно было бы избежать, если бы не великий стратег Н. Хрущев, тогда Член Военного Совета фронта не вводил Ставку в заблуждение относительно реального положения дел. А так- окружение и почти полный разгром. Потеря многих сил и опытных генералов типа Подласа.

В итоге таких «блестящих» попыток перехватить стратегическую инициативу, дорога на Ростов, Воронеж и Кавказ осталась практически незащищенной.

Только героическим самопожертвованием рядовых воинов, младших командиров и отдельных представителей высшего командования удалось приостановить наступления немцев на Кавказ. Ставка тоже продолжала косячить. Одно только назначение Еременко начфронта чего стоит. И несмотря на героизм до Сталинграда немцы добрались достаточно быстро. А вот уже дальше началась борьба не на жизнь, а насмерть.

2) Почему в городе к моменту боев присутствовало столько мирного населения.

Вот так вот. И это не преувеличение. Особенно известна так называемая дивизия «Фон Штумпфельд», названная так по имени командира – генерал-лейтенанта Ганса Иоахима фон Штумпфельда. Дивизия активно участвовала в боях, пополнялась бывшими красноармейцами, постепенно численно росла, офицерские должности заполнялись добровольцами из бывших офицеров РККА.

2 февраля капитулировала Северная группировка генерала Штреккера. Но добровольческие подразделения не капитулировали, и дивизия фон Штумпфельда тоже. Кто-то решил пробиваться и погиб, кто-то всё же пробился, как например, казачье подразделение есаула Нестеренко. Дивизия «Фон Штумфельд» заняла глухую оборону и продержалась от нескольких дней до недели (считая с 2 февраля), последние подразделения стояли насмерть на Тракторном заводе.

Кроме этой дивизии можно выделить еще.

213-й кавалерийский (казачий) батальон, 403-й кавалерийский (казачий) батальон, 553-я отдельная казачья батарея, 6-й украинский батальон (он же 551-й восточный батальон), 448-я отдельная восточная рота, украинская строительная рота при штабе 8-го пехотного корпуса (176-я восточная рота), 113-й казачий эскадрон и 113-я добровольческая восточная рота – в составе 113-й пехотной дивизии, украинские 194-я и 295-я восточные строительные роты, 76-я добровольческая восточная рота (179-я восточная рота), добровольческая украинская рота (552-я восточная рота), 404-я казачья рота, 1-й и 2-й калмыцкие эскадроны (в составе 16-й моторизированной дивизии).

Таких людей в плен практически не брали, и они зная это, сражались фанатично, даже более безумно, чем части ваффен-СС. Немного их осталосьв живых.

Вот такие вот дела.

4) Незавидная участь пленных.

Это, конечно,тема отдельного разговора, но об этом никто не любит говорить. Ибо самое страшное, что было в этой битве-это попасть в плен. В результате действий лета и осени 1942 года у немцев скопилось несколько десятков тысяч пленных красноармейцев. В виду полного отсутствия продовольствия для собственных солдат, их перестали кормить в начале декабря 1942. Можете представить, сколько людей смогло в таких условиях выжить в таких условиях д освобождения.

Ну и другой пример. В результате разгрома 6 армии и их союзников,нашими войсками было взято в плен более 90 000 человек. Склько из них смогло вернутся домой в конце 40-х? Цифры розняться, но большинство говорит 6 000.

Так что плен в этой битве был равносилен смерти.

И перечисленные мною выше моменты, это только часть тех неудобных тем, которые стараются или «забыть», или вовсе не упоминать при воспоминаниях о Сталинграде и всего того, что было с ним связано.

Надеюсь, вам было интересно.

Приятного времени суток.

Город-герой Сталинград. Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?

Фото: Аркадий Шайхет / РИА Новости

Алексей Богданов, военный историк, окончил Саратовский государственный университет по специализации «Военная история»

Сталинградская битва — вероятно, самое известное сражение Второй Мировой войны не только в России, но и в мировом масштабе. В Париже, например, есть станция метро Сталинград и площадь Сталинградской Битвы, в Болонье и Лионе — центральные улицы города названы в честь Сталинграда.

Историки считают Сталинградскую битву переломным моментом не только Великой Отечественной, но и Второй Мировой войны. Это был момент наибольшего продвижения гитлеровских войск вглубь страны и одновременно та точка, откуда фронт неудержимо устремился к Берлину и больше не менял направления своего движения.

Планируя летнюю кампанию 1942 года, немцы были вынуждены четко осознать, что возможности у Германии уже не те, что были год назад. Сил и ресурсов для наступления сразу по всем стратегическим направлениям, как в 1941 году, не хватало. Немецкое командование осознавало, что имеет возможности для организации генерального наступления только на одном стратегическом направлении. Вокруг выбора этого направления в военной верхушке Рейха развернулась дискуссия.

Было предложение снова идти на Москву, предлагался вариант окончательного решения проблемы Ленинграда, а затем наступления на Мурманск, высказывались предложения атаки и в южном направлении. Точку в спорах поставил Гитлер, рассудивший, что добиться успеха в Москве будет трудно — она прикрыта лучше всего, а успешные действия на севере не сулят таких выгод, как победы на юге. Поэтому фюрером было принято решение о походе на юг — за нефтью, пшеницей и рудой.

Для такого решения были серьезные основания. Иллюзии германского руководства о быстрой войне давно рассеялись. Было понятно, что война будет затяжной, на истощение, а экономика Рейха, стесненного морской блокадой Великобритании и США, не была к этому готова. Прежде всего не хватало нефти. Натуральную нефть Германия могла получать только из румынского месторождения в Плоешти, но этого было недостаточно.

Горные войска немцев на Кавказе

Для СССР 1942 год стал самым тяжелым. За 1941-й были потеряны огромные территории, сотни заводов, сельскохозяйственные районы. Серьезная часть населения Советского Союза оставалась в оккупированных врагом районах и не могла быть мобилизована в армию и на производство. Для Красной Армии 1942 год стал «голодным годом» с точки зрения боеприпасов и вооружения. Все довоенные запасы были израсходованы или потеряны в 1941 году. Также были потеряны многие заводы (например, половина пороховых заводов), а новые еще не заработали в полную силу.

Жесточайший недостаток боеприпасов преследовал советские войска весь 1942 год. Например, неуспех советских наступлений во время печально знаменитой Ржевской битвы был обусловлен тем, что немцы создали мощный артиллерийский кулак (в том числе из трофейной артиллерии: французской, чешской и так далее), а также накопили огромное количество снарядов. Атакующие советские войска раз за разом попадали под шквал артиллерийского огня всех калибров, а подавить немецкую артиллерию было просто нечем, не хватало не только орудий, но в первую очередь — снарядов.

Сталин ожидал повторного наступления на Москву, поэтому лучшие силы Красной Армии прикрывали именно это направление. Даже когда началось немецкое наступление на юге, советское командование долго не могло поверить, что на московском направлении враг останется пассивен.

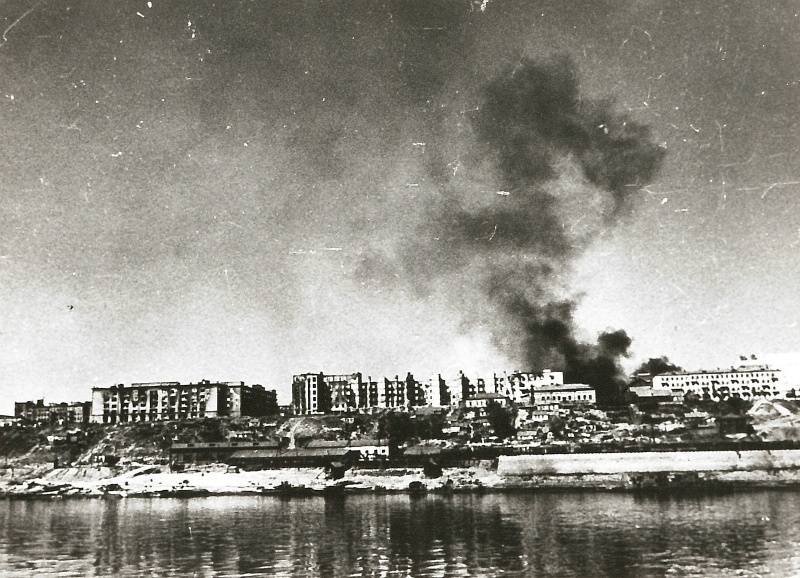

Сталинград во время налета вражеской авиации

Фото: Степан Курунин / ТАСС

Сталинград не являлся основной целью летнего наступления 1942 года. Он был просто географическим пунктом, наиболее удобной точкой для выхода к Волге, местом, где Дон и Волга сходились друг с другом на минимальное расстояние. Кроме того, Сталинград был мощным промышленным центром. Там действовал один из основных советских танковых заводов — знаменитый Сталинградский тракторный завод, производивший с 1940 года танки Т-34. Завод «Баррикады» производил артиллерийские системы, а завод «Красный Октябрь» был одним из крупнейших металлургических предприятий СССР. Возможность захвата или уничтожения такого промышленного центра противника не могло не привлекать немцев.

28 июня 1942 года началось наступление немецких войск. Первый этап операции прошел для них крайне успешно. Датой же начала непосредственно Сталинградской битвы считается 17 июля 1942 года. Наступление на город осуществляла шестая немецкая полевая армия под командованием генерала Паулюса. Противостоял ей спешно созданный Сталинградский фронт под командованием маршала Тимошенко. В ходе битвы на большой излучине Дона советским войскам удалось задержать продвижение противника почти на три недели. Однако в двадцатых числах августа части 14-го танкового корпуса смогли форсировать Дон и 23 августа стремительным броском вышли к окраинам Сталинграда. Степная местность располагала к быстрым и глубоким маневрам танковых и моторизованных соединений, чем прославился вермахт.

23 августа 1942 года стал черным днем для Сталинграда. Эвакуация населения была в самом разгаре (было эвакуировано около 100 тысяч из 400 тысяч населения города). Никто не ожидал появления немцев так быстро, город был еще плохо подготовлен к обороне.

Кроме того, 23 августа Сталинград подвергся мощнейшему авианалету, в котором участвовали все ударные силы немецкого четвертого воздушного флота. В результате этого налета погибло около 40 тысяч жителей, а городские кварталы были обращены в руины. Город горел. Многие историки считают, что этот вроде бы успешный авианалет сыграл с немцами злую шутку. Плохо подготовленный к обороне и неразрушенный город мог бы быть взят вермахтом с ходу. Однако, превратив город в руины, немцы сами создали советским войскам удобные позиции для обороны и баррикад. Начиналась самая упорная и самая известная в истории оборона города, длившаяся почти три месяца и сделавшая слово Сталинград нарицательным.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Прорыв 6-й немецкой армии к северной окраине Сталинграда

Подготовка к новому этапу Сталинградской битвы

Левый фланг 4-й танковой армии немцев обеспечивался двумя румынскими дивизиями. В состав этой армии 12 августа были переданы 24-я танковая и 297-я пехотная дивизии из 6-й армии. Южная ударная группировка состояла из 6 пехотных, 2 танковых и 1 моторизованной дивизий. Немецкое командование также усилило северную группировку за счет прибывшей на сталинградское направление 8-й итальянской армии. Итальянские войска выдвинулись к Дону на участок от Павловска до устья р. Хопер, сменив находившиеся здесь дивизии 29-го армейского корпуса. Однако, не очень веря в боеспособность своих союзников, немецкое командование из трех дивизий 29-го армейского корпуса две включило в состав итальянской армии (62-ю и 294-ю пехотные дивизии) и одну (336-ю пехотную дивизию) передало в состав 2-й венгерской армии. Ударная группировка 6-й армии теперь состояла из 6 пехотных, 2 моторизованных и 1 танковой дивизий.

Типпельскирх отмечал: «В течение августа 8-я итальянская армия в составе шести пехотных и одной кавалерийской дивизии подошла к Дону и сменила немецкие войска на фронте между западным флангом 6-й армии и Новой Калитвой. Итальянцы примыкали ко 2-й венгерской армии, располагавшейся выше по течению Дона до 2-й немецкой полевой армии».

Солдаты 578-го пехотного полка вермахта на привале во время наступления на Сталинград. Источник фото: http://waralbum.ru/

Таким образом, противник провел новую перегруппировку сил, подтянул новые войска и приготовился к новому наступлению. Ударные группировки вермахта, сосредоточенные на узких участках на флангах фронта, были очень сильными. В них насчитывалось около 210 тыс. солдат, более 2700 орудий и минометов и более 600 танков. На направления главных ударом немцы имели почти полуторное превосходство в живой силе, двойное — в орудиях и минометах, и многократное — в танках. Для поддержки наступления сухопутных войск был привлечен 4-й воздушный флот, насчитывающий в своем составе более 1000 самолетов. Всего 6-я полевая и 4-я танковая немецкие армии, 8-я итальянская армии насчитывали около 39 дивизий (более 585 тыс. человек), 7400 орудий и минометов, более 1000 танков и их поддерживало около 1200 самолетов.

Войска Сталинградского фронта, развернутые в 480-километровой полосе (от Бабки до Ляпичева), были серьезно ослаблены в прошедших боях. Только 63-я, 21-я и 1-я гвардейская армии были удовлетворительно укомплектованы личным составом. Вышедшие из окружения 33-я гвардейская и 96-я стрелковые дивизии находились на переформировании, укомплектовывался 23-й танковый корпус в Сталинграде. Оперативная плотность обороны в армиях была недостаточной — от 15 до 40 км на дивизию. Войска Юго-Восточного фронта, оборонявшие полосу (320 км по фронту) от Логовского до оз. Сарпа, также имели недостаточно сил и средств. Особенно большой некомплект в личном составе и вооружении был в 64-й и 51-й армиях, которые тяжело пострадали в предшествующих боях. Оперативная плотность обороны в армиях составляла от 20 до 50 км на дивизию, что не позволяло создать плотную оборону. В живой силе силы были примерно равны (советские войска насчитывали 580 тыс. солдат и офицеров), но серьёзный перевес в пользу противника был в орудиях и минометах (2,2:1), танках (4:1), самолетах (2:1).

Наступление немецкой армии

Войска 6-й немецкой армии с 17 августа занимались тем, что расширяли занятый плацдарм в районе Вертячего и Песковатки. Немцы давили силами 14-го танкового корпуса, за которым следовали пехотные дивизии. Противнику на этом участке противостояли части 98-й стрелковой дивизии полковника И. Ф. Баринова, один полк 87-й стрелковой дивизии, курсанты Орджоникидзевского училища, артиллерийская группа генерал-майора Н. М. Пожарского. Они вели упорные бои, но не в состоянии были ликвидировать вражеский плацдарм. За несколько дней немцы сосредоточили крупные силы на плацдарме. Немцы прорвали внешний оборонительный обвод. Начались бои на оборонительных обводах ближних подступов к городу. К исходу 22 августа плацдарм был расширен до 45 км по фронту.

Командование Сталинградского фронта попыталось изменить ситуацию контрударами по флангам рвущейся к Сталинграду 6-й немецкой армии. 20 августа войска 63-й и 21-й армий частью сил перешли в наступление. Форсировав Дон, они вступили в ожесточенную борьбу с противником, пытаясь расширить занятый плацдарм. К исходу 22 августа 197-я, 14-я гвардейская стрелковые дивизии 63-й армии и 304-я стрелковая дивизия 21-й армии прорвали оборонительную полосу врага на правом берегу Дона и заставили немцев несколько отойти. Второй эшелон 63-й армии — 203-я стрелковая дивизия переправилась через реку к исходу 24 августа. Однако наступающие советские войска не имели сил (мощных подвижных соединений) для развития успеха и, встретив упорное сопротивление противника, остановились. Кроме того, ощущалась нехватка боеприпасов, которые приходилось переправлять через Дон в сложных условиях. На правый берег Дона перебросили 3-й гвардейский кавалерийский корпус, но это не изменило обстановки.

В центре Сталинградского фронта 22 августа перешла в атаку 1-я гвардейская армия. Удары наносили в северной части малой излучины Дона три гвардейские дивизии — 38-я, 41-я и 40-я. Но гвардии также не хватало сил и средств, чтобы прорвать вражескую оборону. Гвардейской армии обещали танки и реактивные установки, но они не прибыли к началу наступления. Противник силами 11-го немецкого армейского корпуса, 22-й танковой дивизии и другими частями оказывал упорное сопротивление, наносил контрудары. Гвардейцы смогли несколько расширить плацдарм. Немецкие войска на этом участке перешли к обороне. В дальнейшем, линия фронта на участке 1-й гвардейской армии так и не менялась вплоть до перехода советских войск в контрнаступление в ноябре 1942 года.

Расчет советской 45-мм противотанковой пушки 53-К меняет позицию во время боев на подступах к Сталинграду

Прорыв 6-й армии к Сталинграду

В итоге войска немецкой ударной группировки пересекли все междуречье и к 16 часам 23 августа вырвались к Волге близ северной окраины Сталинграда, в районе поселков Латошинка, Акатовка, Рынок. Вслед за 16-й танковой дивизией 14-го корпуса Густава фон Витерсхайма к Волге вышли и моторизованные войска противника. Немецкие танки появились в районе Тракторного завода, в 1-1,5 км от заводских цехов, и начали методически его обстреливать. Вслед за танками в 8-километровую брешь противник ввел моторизованные и несколько пехотных дивизий. В городе по тревоге подняли истребительные батальоны и части народного ополчения.

Таким образом, 6-я немецкая армия прорвала советскую оборону на внешнем обводе, стремительно преодолела 60 км и вбила клин в боевые порядки войск Сталинградского фронта, рассекая его на две части. 63-я, 21-я и 1-я гвардейская армии были отрезаны от 62-й армии и штаба фронта, которые располагались в районе Сталинграда. Войска, действовавшие севернее города (части Сталинградского фронта), оказались отрезанными от города и остальных войск СФ, оборонявших Сталинград и частей Юго-восточного фронта. Движение речных судов по Волге было парализовано. Подходившие к Сталинграду с севера и северо-запада железнодорожные линии были перехвачены противником.

Пехота вермахта и САУ StuG III продвигаются по советскому селу вскоре после форсирования Дона

Были разрушены промышленные предприятия, речной порт, нефтехранилища, жилые кварталы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры. В городе начались сильные пожары. Пламя, раздуваемое сильным ветром, охватывало дома, перебрасываясь с улицы на улицу. Пылающая нефть разливалась по реке. Горели пристани, на сталинградском рейде огонь уничтожал пароходы. Частично были выведены из строя водопровод электростанции и городской транспорт. Ночью Сталинград напоминал гигантский костер, зарево которого было видать за много километров. Огромный цветущий город, в котором до войны проживало около 600 тыс. человек, был обращен в руины. Тысячи людей погибли и были ранены, остались под завалами, десятки тысяч лишились жилья. Налёты вражеской авиации на город повторялись и в последующие дни непрестанно, завершая разрушения города. Сталинград стал передовой.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский вспоминал: «Утро незабываемого трагического 23 августа застало меня в войсках 62-й армии. В этот день фашистским войскам удалось своими танковыми частями выйти к Волге и отрезать 62-ю армию от основных сил Сталинградского фронта. Одновременно с прорывом нашей обороны противник предпринял 23 и 24 августа ожесточеннейшую массовую бомбардировку города, для которой были привлечены почти все силы его 4-го воздушного флота. Город превратился в развалины. Телефонная и телеграфная связь нарушилась, и мне в течение 23 августа пришлось дважды вести короткие переговоры с Верховным Главнокомандующим открыто по радио. Подробный же доклад ему об обстановке и о наших просьбах я мог сделать поздно ночью на 24 августа, после того как телефонная связь ВЧ через Волгу была восстановлена».

Сталинград после немецких бомбардировок города. Вид со стороны реки Волги

Чтобы предотвратить падение города и организовать оборону с запада и северо-запада, командование фронта мобилизовало все имеющиеся силы и средства. Городской оборонительный обвод заняли бойцы 10-й дивизии НКВД под командованием полковника А. А. Сараева (дивизия НКВД совсем не имела артиллерии, её поддерживали артдивизионы ПВО), курсанты военно-политического училища, части ПВО, сводный отряд морской пехоты и другие части резерва фронта. Дивизия НКВД держала оборону на западной окраине города. В устье реки Ахтубы заняли позиции канонерки и бронекатера Волжской флотилии.

В это время командование принимало срочные меры по восстановлению боевых порядков. 24 августа северо-западнее Сталинграда сосредоточились войска, направленные из других фронтов или из резерва ВГК: в район Бол. Ивановки — 16-й танковый корпус, в районе Заварыкина — 4-й танковый корпус и в районе Мал. Ивановки — 64-я стрелковая дивизия. На ст. Арчеда, выгружались 173-я, 221-я, 116-я, 24-я и 308-я стрелковые дивизии.

Таким образом, угроза быстрого падения Сталинграда была предотвращена. Прорвавшиеся немецкие танки и мотопехота были встречены нашими танкистами, курсантами, моряками, бойцами НКВД, которых поддержало вооруженное ополчение трудящихся Сталинграда. В это время командование фронта и Ставка перебросили в район Сталинграда войска, направленные с других фронтов или резерва Верховного Главнокомандования.

Ополченцы Сталинградского тракторного завода идут мимо полуразрушенного цеха к месту боев

Автор: Самсонов Александр Статьи из этой серии: Кампания 1942 года