Как незаметно списать с листочка

Выживут хитрейшие: 21 изощренный способ списать на экзамене – опыт людей

Пользователи Buzzfeed делятся оригинальными шпаргалками.

К сожалению, не все из нас рождаются гениями и вундеркиндами: одним не даются языки, другим – точные науки. Но порой, чтобы не остаться на второй год в школе или не вылететь из университета, приходится на какое-то время забывать о высоких моральных принципах и по полной проявлять изобретательность.

Недавно пользователей Buzzfeed спросили, как им удавалось сжульничать на экзаменах или контрольных. А мы в 1Gai.ru опубликовали самые нестандартные способы получить хорошую оценку.

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

1. «Шпаргалка» в чулане

«Однажды на уроке испанского мы спрятали студентку по обмену из Мексики в кладовке, дали ей копию теста, а она нашептывала ответы тем, кто сидел на задних партах. Преподаватель ни о чем не догадался». – SummerGrace

2. Когда мода – не только про красоту

«У меня был тест по таблице Менделеева, поэтому я отправился на него в рубашке с таблицей Менделеева и надписью «Я ношу ее периодически». Учитель подумал, что у меня крутая рубашка, и разрешил писать тест в таком виде. И что вы думаете? Я получил пятерку!». – saynotothis

3. Командная работа

«А я приклеил карточку к спине парня, который сидел прямо передо мной. Со стола учителя ничего не было видно. А когда он вставал, я приспускал толстовку парня, чтобы скрывать карточку.

Списывал весь ряд: в выигрыше были все, кроме парня, который сидел впереди. Мы даже разработали систему: когда ученик хотел встать, чтобы сдать работу, он пожимал плечами и вытягивал шею, чтобы сидящий сзади снял с его спины подсказку и уничтожил улики. Нас так и не поймали». – aiyannac

Игорь Зарембо / ТАСС

4. Сестра-близнец

«У меня есть сестра-близнец. На первом курсе колледжа я собиралась на пару матанализа. У нас должен был быть вводный тест, а поскольку я плохо знала материал, то попросила сестру пойти вместо меня. Только благодаря ей я получила хорошую оценку». – ashleya48257e2ba

5. Хорошо продуманный план

«Мой одноклассник осторожно снял этикетку с бутылки из-под кока-колы, отсканировал ее как файл изображения, открыл Photoshop, заменил часть с ингредиентами формулами для теста и перепечатал этикетку на глянцевой бумаге.

После аккуратно вырезал и наклеил ее обратно на бутылку – она выглядела в точности как самая обычная кока-кола, которую одноклассник держал на своем рабочем столе во время экзамена». – laurenpilecki

6. Современный способ обмана

«Я купил умные часы Android специально для того, чтобы списывать на экзаменах. Я делал снимки экрана со своими заметками и отправлял их на часы, а если мне было нужно что-то найти в Google – я произносил это вслух, делая вид, что думаю про себя». – epotts0629

7. Стильная схема

«Я заплетала свои волосы в две голландские косы, между которыми прятала маленькие шпаргалки с ответами. Эта прическа не раз меня выручала». – andhreinagonzalezv

8. Невидимые чернила

«Однажды я написал ответы невидимыми чернилами прямо на своем теле, а затем использовал фонарик на обратной стороне ручки – он шел в комплекте с чернилами, – чтобы их увидеть. Беспроигрышный способ». – kylemckeebrown

9. Рискованный шаг

«Однажды перед экзаменом ко мне подошел друг и помог мне сделать записи на моих ногах. На мне была очень длинная черная юбка с разрезами по обеим сторонам, которые доходили до пола. Я думаю, в какой-то момент учитель что-то заподозрил, но он не мог сказать мне поднять юбку или что-то в этом роде. В общем, все прошло удачно». – marijaholt

10. Креативный любитель музыки

«На одном из занятий мне разрешалось слушать музыку во время тестирования. Но с одним условием: нужно было показывать преподавателю, что именно я слушаю.

Поскольку я был в группе, у меня была возможность пользоваться диктофоном. Я перечислил каждый ответ из учебного пособия, говоря в микрофон. И вуаля! Я изобрел самый творческий способ, с помощью которого я когда-либо списывал: я перевел информацию в песню, которую слушал, пока писал тест». – k497ce5dc7

11. Чудеса изобретательности

«На уроках испанского в старших классах у нас были устные тесты: каждый ученик должен был прочитать наизусть стихотворение. И делать это нужно было, сидя прямо перед учительницей.

Мой друг написал все стихотворение на длинной полоске бумаги, которой обернул изнутри прозрачную часть ручки. Читая стихотворение, он крутил ручку в руках, чтобы вспоминать те части, которые он забывал. Гений!». – mimicons100

12. «Очень сильная» боль в горле

«Одна девушка принесла на экзамен Стрепсилс из-за «боли» в горле. Она вытащила все пластинки, на которых были написаны ответы, а потом положила их обратно. Со стороны это выглядело так, будто она и правда принимала таблетки. А на самом деле она искала ответы!». – rebeccalucys

13. Необычный маникюр

«Мой преподаватель по бухучету дал нам учебное пособие с точными вопросами, которые должны были входить в этот тест. В нем было 100 вопросов с несколькими вариантами ответа. А я болела, и учеба шла плохо.

Я заранее выписала ответы карандашом на ногтевой пластине так, чтобы все они могли поместиться на моем большом и указательном пальцах. А чтобы буквы не стерлись, я покрыла их прозрачным лаком». – Allison2333

14. Нетрадиционный боди-арт

«Мой самый творческий способ списывания – написать ответы на тест от друга, который прошел его до меня, в промежутках между своими татуировками. У меня набиты цитаты, поэтому общий вид тату не особо отличался от того, что видели учителя на протяжении всего семестра». – AzizaSum

15. Многофункциональный свитшот

«У меня был особый свитшот из летнего лагеря: он был усыпан подписями и пожеланиями моих друзей (моя личная версия ежегодника).

Я надевала его в дни тестов и проверочных работ и писала ответы рядом с сообщениями от моих друзей. Учителя не замечали разницы! Но самое приятное в этой истории то, что я писала смывающимися маркерами, чтобы стирать свитшот и использовать его повторно». – j3lyfyshgal

16. Исключительно творческий подход

«В моей жизни было два случая, когда мне пришлось проявить творческий подход к списыванию. В свой первый раз я написал ответы на салфетке, а когда закончил, притворился, будто высморкался в нее, после чего выкинул в ведро.

В другой раз я использовал папку-аккордеон, задняя часть которой была непрозрачной, пока на нее не нажать. Поэтому я клал туда лист с ответами, папку располагал на столе обратной стороной вверх и нажимал на нее, когда мне нужно было увидеть ответы». – xtinamooso

17. Почти шпионский метод

«Однажды я записала все ответы на экзамен на диктофон своего телефона. А на проверочную работу надела толстовку и толстый шарф, чтобы скрыть наушники, в которых звучали записанные мною ответы. Но честно говоря, лучше бы я просто хорошо училась – тогда все это заняло бы куда меньше времени и нервов». – hannaha4fb168609

18. Метод эластичный

«На уроках испанского в старших классах я записала всю необходимую лексику на резинках. Когда они были у меня на запястье, я могла спокойно читать подсказки. Но стоило снять их с руки, как резинки сжимались, а ответы «исчезали».

Я рассказала об этом способе своему другу прямо перед уроком и поделилась с ним шпорами, запустив в него резинками, как из рогатки, пока учительница не видела». – RenRenn94

19. Плодотворный тандем

«В средней школе мы с лучшей подругой разработали целый алфавит с символами, буквами и цифрами, чтобы общаться с помощью калькулятора. Однажды у нас был экзамен по математике, который нужно было сдавать в классе, – мы сели за одну парту.

Сославшись на то, что я «забыла» калькулятор, я спросила, можем ли мы использовать один. Учитель согласился. В итоге через этот калькулятор мы «передавали» друг другу ответы». – Rumer Priestly, Facebook

20. Командная работа

«А мы с друзьями писали ответы на затылках, а во время теста отодвигали волосы, чтобы сидящие сзади могли все видеть». – Arielle Amanda, Facebook

21. Замысловатая идея

«Я вытаскивал внутренний механизм из своих часов и вставлял вместо него ответы. На каждую проверочную работу я обязательно надевал рубашку с длинным рукавом, а когда было необходимо, «проверял время». – krob451

Списывание. Как списать и не спалиться? Техника, психология, хитрости. (длиннопост)

Здравствуй, дорогой друг! Сегодня мы погрузимся в чудесный мир, пропитанный халявной учебой, удовлетворительными оценками, зачетами и проходными баллами. Нижеизложенный текст откроет перед тобой уникальные возможности сдать абсолютно любой предмет, не прибегая к практике бессонных ночей, зубрения, писания туевой хучи шпор на листочках, ногах, руках, волосах и т.д. и т.п.

Расскажу немного о себе. На правах анона не буду называть свое имя, скажу лишь, что закончил географический факультет одного из лучших университетов нашей необъятной. За 5 лет учебы у меня не получилось списать лишь один раз, всё остальное было списано бессовестным путём, разумеется, за исключением тех предметов, которые я знал ну потому что банально не дурак. Но каждый студент за время учебы встречается с предметами, которые он не считает необходимыми для своего будущего. Так, например, можно привести философию, матан (если вы гуманитарий), КСЕ и прочий бред, утвержденный нашей системой образования.

Тут я сразу же отмечу, что я против списывания предметов, которые идут у студента по профилю, например, если вы учитесь на экономиста и пытаетесь списать на экзамене по финансовому менеджменту или рынку ценных бумаг, то я это радикально не одобряю. Но техника, изложенная ниже применима к любой ситуации.

В своей группе я был первым списывальщиком и все это знали. Успехи в сдаче того или иного предмета всегда собирали вокруг меня толпу одногруппников, которые стремились познать тонкости списывания у того или иного преподавателя и я с радостью делился тем, что умею, знаю и применяю. Впервые я списал на ЕГЭ в 2012 году, на первой парте, сидя перед комиссией, тогда я понял, что обладаю уникальным даром хитрожопости, который однозначно поможет мне в учебе в ВУЗе.

Глава 1. Предпосылки.

Если же получилось так, что всё в дерьме, ты ничего не знаешь, препод строгий и не считает студентов за людей, а в группе стоит страшная паника, то самое время перейти к прочтению следующей главы.

Глава 2. Подготовка к списыванию.

Конечно, ты можешь сесть и готовиться, читать сутки напролет учебники, но в таком случае этот материал не для тебя. Мы же народ другой, мы не готовимся, мы списываем.

Второй тип «Полузадрот». Такой тип, как правило, отличается тем, что не придает особого значения тому, знает ли студент его предмет или не знает. На сдаче такие особи отличаются крайней невнимательностью по отношению к тому, что происходит в аудитории. Во время сдачи такие преподаватели, как правило, любят докапываться вопросами, ответ на который может формироваться из мировоззрения студента. Приятного в таких людях мало, но сдать у них легче, в силу лояльности по отношению к студенту. Стоит отметить, что такой тип является далеко не самым безопасным для списывальщика. На вид препод может быть белым и пушистым, а как только увидит, что ты списываешь может отправить на пересдачу и габелла.

Третий тип «По*уист». Тут, думаю, и так все понятно, такие преподаватели любят студентов и с радостью ставят оценки дабы не наращивать себе геморрой. Предмет такого типа обычно является узкой направленности и в будущем по ходу учебы нигде не всплывет, отсюда и автоматы и пятерки у всей группы. Препод данного типа всю пару может сидеть заниматься своими делами, а на сдаче вытягивать из тебя ответы, по итогу все расстанутся улыбками и словами благодарности.

Исходя из сложности твоего предмета и типа препода ты должен определиться: подготовить источник для списывания дома или ты можешь сделать это без проблем на паре. Например, какие-то сложные формулы, которые не держатся в голове желательно записать на листок и сфотографировать, потому что искать формулу в гугле гораздо сложнее нежели какой-то гуманитарный материал. Этим не стоит пренебрегать. Любое лишнее действие во время сдачи может привлечь внимание наблюдателя, что повышает шансы быть спаленным, но об этом потом.

Глава 3. Сдача. Аудитория. Поведение за рабочим местом.

Отдельного слова заслуживает твоя одежда. Лично я всегда приходил в кофте с толстым рукавом, далее объясню почему.

Выше я писал о кофте с толстым рукавом, к чему это. К тому, что, во-первых, спрятать телефон в рукаве кофты легко и вытащить его оттуда, не привлекая внимания еще легче, во-вторых, разместить телефон за рукой, покрытой толстым рукавом есть безопасно. Естественно, нужно размещать телефон в зависимости от того с какой стороны сидит твой препод, если слева, то под левую руку, если справа, то под правую при этом не забывая про оптический закон.

Если препод сидит перед тобой, то тут нужна определенная сноровка. Если так получилось, то нужно искать альтернативные варианты для маскировки девайса. Например, на твоем столе лежат черновики или тетрадка или калькулятор. Придай им искусственный объем и расположи телефон перед ними. ВАЖНО, в таком случае телефон надо располагать в горизонтальном положении, иначе он рискует быть обнаруженным с рабочего места преподавателя даже в сидячем положении. Всегда держим в уме оптический закон.

Как только ты убедился, что все тип топ и ничего нигде не светится и не палится ты начинаешь работать с вопросами, указанными в билете. Первое, что ты должен сделать это прочитать вопрос и определить можешь ли ты на него ответить или нет. Конечно не можешь, иначе не стал бы списывать.

Итак, как правильно гуглить. Лично я, как списывальщик со стажем и считающий себя сенсеем этого искусства рекомендую поисковик Google. Нет, не Яндекс, не Рамблер и уж тем более не всякие там Спутники. Только Google. Прочитав вопрос, ты должен сформировать его у себя в голове и понять, как правильно его написать в поисковую строку, чтобы гугл тебя понял. Если гугл тебя послал с твоим вопросом, то разбиваешь его на части и прогугливаешь каждую из них, исходя из результатов формируешь ответ на листке. Всё просто. Ты делаешь успехи.

Но препод тоже не лыком шит и вполне такой живой человек, который внезапно может подорваться с места и приступить к непредсказуемым действиям. Об этом далее.

Глава 4. Преподаватель. Психология действий.

Постарайся отвести от себя подозрения вполне естественными действиями. Например, сделать увлеченный вид, либо задумчивый. Попробуй посмотреть в окно, шевелить губами, будто что-то высчитываешь. Главное, сильно не увлекайся. Так должно быть от силы 5-7 секунд, далее в твоих глазах должно прочитаться, будто ты что-то понял и начал записывать. Это самый действенный способ и он всегда работает.

Предположим, препод встал, внезапно, без предпосылок. Не нужно пугаться, страх вызовет необязательные телодвижения и привлечет к тебе внимание. Если препод встал, а у тебя на столе лежит телефон, то незаметным, плавным движением прикрой его рукой (не ладонью, а рукой, это важно) или листом. Все твои движения при этом должны быть естественны, будто ты перелистываешь страницу или смотришь конспекты.

Если вдруг препод пошел по аудитории, то его маршрут в 90% случаев будет вдоль аудитории и обратно к своему месту, проводишь все действия по маскировке, описанные выше. В 10% случаев преподаватель может остановиться со стороны спины в конце аудитории например. Ты его не видишь. Тебе нельзя его видеть. Нельзя оборачиваться и проверять, что он делает и где он вообще. Ты можешь предпринимать какие-то действия только в том случае, если ты видишь его боковым зрением.

Глава 5. Провал. Пути отступления.

Не скажу, что у меня большой опыт касаемо этой главы, потому что я спалился всего один раз. Но из этого одного раза я вынес максимум и могу дать пару советов.

Более того, даже если тебя спалят, то не факт, что выгонят или пригласят на пересдачу, тут уже все зависит от типа твоего препода.

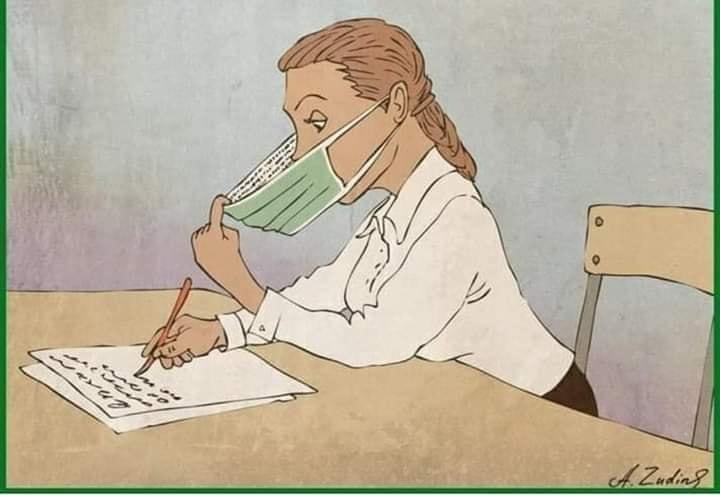

Как правильно списывать, если списать невозможно

История произошла довольно давно, еще в мою бытность на далеком втором курсе.

Была у нас преподша, которая славилась тем, что списать у нее невозможно. У нее была своя «фишка»: она любила во время контрольных доставать огромную газету, разворачивать ее в полный размер и сидеть читать. При этом ее голову за газетой, естественно, вообще не было видно, и казалось что списать в таком случае – проще простого, но на самом деле преподша палила всех взглядом поверх газеты, а иногда просто резко ее опускала и начинала выгонять списывающих из аудитории.

И вот настало время сдавать ей экзамен. Был у нас на потоке парень, назовем его Петя Иванов. Петя был лодырем. К экзамену естественно не готовился, а пересдачу не хотелось. И решил он включить студенческую смекалку.

Надо отметить, что экзамен проходил в обычной маленькой аудитории, типа школьной: стоит преподавательский стол и перед ним три ряда парт. Причем стол преподавателя стоит прямо перед одной из первых парт, вплотную (это важно). Думаю, у многих в школе так стояли столы.

Так вот. Начинается экзамен. Петя заходит в числе первой группы студентов. Преподша заставляет всех сложить сумки, телефоны и т.п. на задние ряды. Студенты рассаживаются.

Каким-то неведомым образом Пете удалось пронести с собой тетрадь с конспектами и сесть на нее. А сел Петя, прямо как ботаник, на первую парту, прямо на ту, которая стоит перед преподавательским столом. На ту парту, где списать невозможно.

Все сидят, пишут. Преподша, решив, что пока никто списывать не собирается, садится, разворачивает газету и целиком за ней скрывается.

Петя аккуратно достает из-под себя тетрадь и кладет ее прямо перед собой, но не на свою парту, а НА СТОЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Затем, дождавшись, когда преподша издаст шелестящий звук (газета большая, неудобная, ей приходилось ее поправлять, чтобы не заворачивалась), Петя, прикрывшись этим звуком, открывает конспект на нужной странице (благо закладочки заранее приготовил) и начинает списывать.

По аудитории, естественно, проходит в связи с этим легкий смешок. Преподша слышит это, восклицает «так, что случилось?!», при этом опускает газету на стол, ГАЗЕТА НАКРЫВАЕТ ТЕТРАДЬ. Преподша оглядывает аудиторию и Петю, который мирно строчит в своем листке. Вроде все нормально, решает преподша, и снова скрывается за газетой.

Петя встал. Преподша заглянула под стол. Попросила вывернуть карманы. Рукава у парня короткие, там не спрячешь. По собственному желанию Петя даже поднял низ футболки, демонстрируя, что под ней ничего нет.

Делать нечего, угрюмая недовольная преподша возвращается на место, окидывает всех подозревающим взглядом и возвращается к чтению. Петя спокойно дописывает, что ему нужно, тихонько убирает тетрадь и вызывается отвечать первым.

Кончилось все тем, что преподша решила задать Пете дополнительные вопросы, на которые он, конечно, ответить не мог. Преподша, вздохнув, сказала «Ну вы же списывали, я знаю, что списывали! Но я не могу понять, как! Давайте, либо рассказываете мне, как вы это сделали, и получаете тройку, либо идёте на пересдачу».

Пете терять нечего было, рассказал) Ржала преподша долго)

Говорят, с тех пор газеты на экзаменах не читает.

> На ту парту, где списать невозможно.

На первой парте списывать проще всего.

это из разряда как сдают экзамены студенты разных курсов

Ответ на пост «Минутка истории»

До боли напомнило как я экзамен по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» принимал.

Июнь 2015 года, сдает экзамен по билетам очередная группа юристов и вот выходит отвечать девушка, русская, красивая, натуральная блондинка (я про цвет волос, если что). На первый вопрос билета отвечает хорошо, на второй — так-сяк, при ответе на третий вопрос —молчит, причём молчит по теме «Конституция Японии 1947 г. ».

Ничинаю смотреть её активность в семестре и вижу, что она, вроде, более-менее работала, не совсем бездельничала. Понимаю, что в связи с праздниками часть занятий вылетела и эта тема должна была изучаться самостоятельно и так как никаких проблем с этой студенткой во время обучения не было, решаю тянуть её на «хорошо».

Итак, думаю, дай задам ей вопросы по общей истории, она ответит и все будет оки-доки. Спрашиваю её: почему в Японии в 1947 г. потребовалось принимать новую конституцию? Молчит.

Хорошо, дам подсказку с двумя вариантами ответа — чаще всего в результате неудачных войн и революций. Мне в ответ уверенно — точно, революция там была. Гмммм. Ладно, упрощаем вопрос.

Спрашиваю, а может до этого, а первой половине 40-х- война какая-то шла? Отвечает — да, шла, Великая Отечественная.

Хорошо, если брать ширше, то Вторая Мировая, но уже что-то. Спрашиваю дальше: и кто с кем воевал? В ответ— Россия и Германия.

Опять же СССР если быть точнее. Ок, что-то есть в памяти, пытаю дальше. А кто был союзником СССР и Германии? Молчит. Подбадриваю её: ну, Япония на стороне кого воевала? В ответ — на стороне СССР.

Аррргггххх. Все мои усилия идут прахом. Чисто ради интереса спрашиваю — а Великобритания и США на стороне кого воевали? Девушка явит мне в ответ — на стороне Германии.

Ладно, решаю подытожить наше общение: я правильно понимаю, что в эту войну Япония вместе с СССР воевали против Германии, Англии и США? Слышу звонкое и бодрое «ДА».

Ответ на пост «Минутка истории»

Минутка истории

Волей случая и моего жизненного пути я теперь преподаватель.

Не так давно принимал экзамен по Новейшей истории.

У одного из студентов выходил трояк и я бы его ему поставил, но парень захотел попробовать исправить свое положение на четверку.

Было решено задать товарищу студенту доп.вопрос.

Решил не мучать, спросить когда распался СССР и выставить 4ку.

Лучше б не спрашивал.

Советский союз у нас распался в 1945 году, с окончанием Первой мировой войны.

Как говорится, не задавайте вопросов, на которые боитесь получить ответ:)

В Академии искусств — кадровая чистка. Уволена проректор, требовавшая восстановить отчисленных студентов

В белорусской Академии искусств проходит кадровая чистка. По информации By_culture, уволены 25 преподавателей. Год назад они отказались подписать одно из провластных писем, а также не захотели вступать в профсоюз.

Источники Zerkalo.io сообщают, что этим цифрам можно доверять. Сами они говорят об увольнении, как минимум, десятка преподавателей. Но некоторым другим сотрудникам уже сообщили, что в будущем им не будут продлены контракты. Поэтому озвученная цифра в 25 человек, скорее всего отражает масштаб происходящего.

Среди уволенных — проректор по учебной работе Елена Бохан. На сайте учебного заведения графа с фамилией напротив ее должности пустая.

Осенью 2020 года из Академии искусств активно отчисляли студентов. Елена Бохан не стала подписывать соответствующий приказ, а также в числе других сотрудников потребовала восстановить их в вузе.

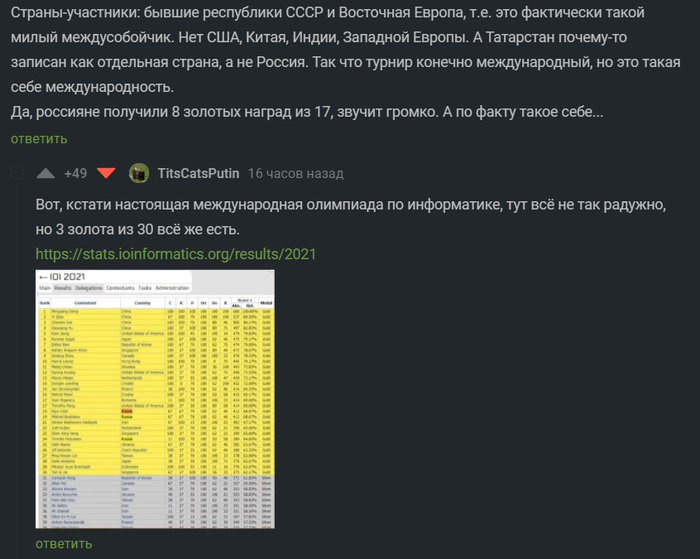

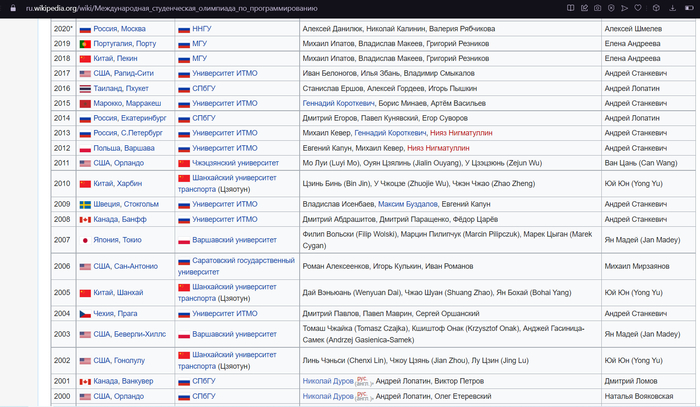

Результаты олимпиад

Заметил, что под каждым постом про успехи наших школьников на международных олимпиадах в топе всегда находятся несколько комментариев «не всё так радужно». Сам являюсь учителем и преподавателем, поэтому вопрос для меня близок и хочется на это как-то отреагировать.

Например, в одном из недавних постов про олимпиаду по информатике:

популярны комменты типа:

В итоге всё сводится к тому, что олимпиада какая-то слабая, и участники тоже не очень сильные, и медалей сильно много, и, следовательно, результаты наших ребят по информатике так себе.

Но, блин, вот результаты студенческой международной олимпиады по программированию, по сути крупнейшего IT-соревнования в мире:

С 2000 года Российскими командами одержано 15 побед из 21! Абсолютных побед! Россия занимала первые места 9 раз подряд. Что ещё нужно, чтобы заметить, что с информатикой и программированием у нас всё очень даже хорошо и очередным успехам стоит именно радоваться.

Как в вузах раньше богатые с бедными учились

Автор: Ксения Чепикова.

Думаете, в средневековых университетах не было обнаглевших мажоров, козырявших фразой «Да ты знаешь, кто мой отец?» и считавших всех остальных нищебродами? Да, кстати, а что насчет нищебродов? Могли бедняки получить образование?

Парадная одежда немецкого аристократа, середина 16 века

17 ноября 1520 года сенат университета Фрайбурга выдвинул против пятерых студентов обвинение в ношении неподобающей одежды, нарушавшей правила, – яркой, многоцветной, с разрезами, в общем, самый писк моды. Четырех студентов бюргерского происхождения приговорили к штрафу в один шиллинг, а единственный аристократ отделался простым предупреждением, хотя его обвиняли уже несколько раз, и именно его одежда отличалась наибольшим шиком. Двое из наказанных возмутились такой несправедливостью и потребовали лучше исключить их, чем так унижать. Что, видимо, и было сделано.

В 1546 году группа магистров Виттенбергского университета обратилась к саксонскому курфюрсту с коллективным письмом. Ректорат выпустил новый Kleiderordnung – правила, кому из обитателей университета какую одежду полагается носить. Многие знатные студенты не обратили на него никакого внимания, продолжая щеголять в модном коротком платье, в то время как им предписывалось скромное длинное. Обиженные преподаватели вопрошали: чем плохой и нерадивый студент благородного происхождения лучше заслуженного магистра? Вместо того, чтобы призвать к порядку отпрысков аристократических родов, курфюрст потребовал у руководства университета примерно наказать авторов письма. Несправедливость ситуации была очевидна всем, тем не менее, через несколько недель ректорат выпустил новые правила, по которым знатным студентам разрешалось носить такую же одежду, как и магистрам.

Длинная, «приличная» студенческая одежда. Миниатюра из Eстава Collegium Sapientiae университета Фрайбурга, около 1500 года

…все люди равны, но некоторые, как известно, немного равнее. Сегодня мы склонны воспринимать старый европейский университет как свободную равноправную общность студентов и ученых, члены которой склоняются перед властью главной ценности – знания. Это заблуждение. Строгая иерархия существовала там с самого начала, выражаясь в многочисленных символах и ритуалах: церемониях, нормах общения, одежде, рассадке на официальных мероприятиях. Бакалавр, магистр, доктор, профессор, декан, канцлер, проректор и ректор – каждый ранг давал его обладателю определенные привилегии и требовал соответствующего почтения. Своеобразная иерархия существовала и среди студентов: те, кто проучились несколько семестров, стояли по студенческим понятиям выше только что поступивших и требовали к себе уважительного отношения, что выражалось в различных ритуалах студенческого быта.

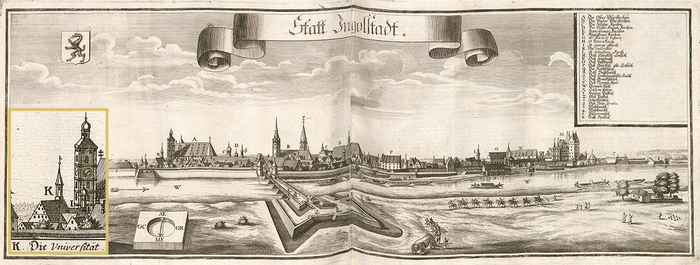

В эту систему совершенно не вписывалась аристократия. Со второй половины 15 века она понемногу устремилась в университеты – сначала в небольших количествах, однако с середины 16 века все активнее. В Ингольштадте доля студентов из благородных семей в начале 16 столетия – 4,5%, а к концу его – уже 17%. В 1570-1605 годах доля знатных студентов составляла в Лейпциге 5,8%, в Эрфурте 6%, в Виттенберге 6,3%, в Йене 9,4%. Среди них находились уже графы и герцоги – будущие правители немецких земель.

Ингольщтадт к концу 17 века. Слева увеличенный фрагмент – здание университета

Конечно, нельзя сказать, что они считали своих преподавателей полным ничтожеством. Все-таки в те времена обладатель докторской степени приравнивался по статусу к мелкой аристократии. Так что, допустим, ректор – это не просто человек значительный и в обществе уважаемый, но глава самостоятельного субъекта права, примерно как глава города, пусть и маленького. Тем важнее становилось для юных мажоров показать, кто здесь круче. Кто настоящий хозяин жизни. Отсюда – непрекращающиеся споры о том, кто кому какие почести должен оказывать, постоянные конфликты из-за вызывающего поведения знатных студентов, регулярные жалобы в высшие инстанции как от рассерженных профессоров, так и от оскорбленных аристократов. В архивах университетов и правителей за столетия скопилось множество таких записей.

Кроме того, соображения престижа. У нас учится наследник самого барона, графа, герцога (нужное подчеркнуть)! Внук канцлера! Сын обергофмейстера! А лет через десять-двадцать, когда этот самый молодой человек унаследует титул или получит высокую придворную должность – разве не вспомнит он со светлой ностальгией прекрасные студенческие годы? Разве не окажет своей alma mater высокое покровительство? Неужели стоит наказывать или исключать способного мальчика только за то, что он носит слишком яркую одежду или достал шпагу в присутствии профессора?

Костюм саксонского аристократа, середина 16 века

Еще один интересный эффект присутствия знати в университетах – усиление социального расслоения и дискриминация малоимущих студентов. Возьмем, например, квартирный вопрос. Для студентов он всегда стояла остро: горожане не могли, а часто и не хотели сдавать им комнаты в достаточном количестве. Так появились коллегии – своеобразный прообраз студенческих общежитий. Студент получал там комнату (часто это была одна комната на двоих) и мог питаться в конвикте (что-то вроде студенческой столовой). В коллегии жили также некоторые неженатые преподаватели. Такие комнаты были недорогими, а для бедных студентов иногда даже бесплатными, но удобством не отличались. По своей аскетичности они больше напоминали монастырские кельи.

Однако вместимость любой коллегии оставалась ограниченной, а селиться в более чем скромных помещениях стремились обычно непритязательные студенты из небогатых семей и стипендиаты, считавшие каждый грош. Прием в коллегию и дешевая или бесплатная еда действительно становились для них вопросом выживания. Юноши же из состоятельных фамилий предпочитали арендовать жилье в городе: комфортнее, вкуснее, гораздо веселее и никакого контроля. Или снимать комнату в доме профессора – этот вариант выбирали те, кто приезжал действительно учиться, а не веселиться.

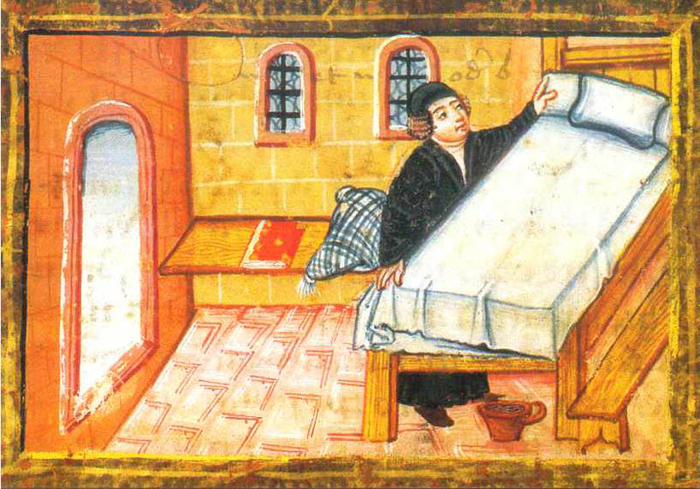

Комната в коллегии, миниатюра из Устава Collegium Sapientiae университета Фрайбурга, около 1500 года

Но к середине 16 века ситуация поменялась. Богатых и знатных студентов становилось все больше, и те из них, кто не мог найти себе комнату в городе или не считал возможным жить в одном доме с простолюдинами, обращались к руководству университетов с просьбой предоставить им жилье. Быстро выяснилось, что путем нехитрого косметического ремонта комнату в коллегии можно сделать намного более комфортабельной и красивой, после чего сдавать ее за весьма высокую плату. Это означало, что беднякам из коллегий пришлось убраться. Куда?

В каждом крупном университете в свое время появлялись «дома для бедняков», где размещались как те, кто мог заплатить некую сумму за жилье, так и те, кому платить было совсем нечем. Так, «дом для бедняков» знаменитого Коллеж де Монтегю в Париже по утверждению Эразма Роттердамского в конце 15 века представлял собой «отвратительную дыру, в которой господствуют репрессивные порядки». При этом Эразм относился к числу тех, кто платил за проживание и находился поэтому в «привилегированном» положении. Те, кто заплатить не могли, отрабатывали жилье и еду на различных хозяйственных работах. Но это ладно. А вот суровые бытовые условия, запрет покидать территорию без разрешения, применение телесных наказаний, всего один комплект одежды и один кусок хлеба в день… да, разница между коллегиями могла быть огромной.

Юноши из бедных семей могли получить образование. Они допускались в университеты и освобождались от платы за обучение, а иногда за проживание и питание – это рассматривалось как проявление христианского милосердия и реализация принципа «знания должны быть доступны всем». Доля бедных или неимущих студентов, называемых pauperes, составляла в Средневековье примерно 15-20%. Но университетские власти их, конечно, не любили, а заботиться о них стремились по минимуму. Еще бы, ведь университеты полностью финансировались за счет студентов – их взносов за учебу, экзамены, питание и прочее, – а эта сомнительная категория мало того, что денег никаких не приносила, так еще и требовала определенных расходов!

Да, нередко эти расходы брала на себя церковь, иногда – добрый правитель, бывало, и щедрые меценаты – выпускники, многого добившиеся в жизни. Кроме того, неимущие студенты часто сами отрабатывали свое содержание. И все же ректораты всеми силами старались сократить «неоправданные расходы». А если деньги и выделялись в достаточном количестве, то часть их неизбежно оседала на разных этапах долгого пути от главного казначея до завхоза «коллегии для бедных».

Доходило до того, что правитель, каким-то образом узнававший о бедственном положении pauperes в том или ином университете, обращался к его руководству с требованием лучше заботиться о бедных студентах. Например, обеспечить им достаточные для выживания рационы или отремонтировать, наконец, жилые помещения. Насколько бедственным могло быть положение pauperes? Скажем так: однажды руководство Венского университета выпустило специальный документ, запрещавший студентам просить милостыню.

Печать Гейдельбергского университета

На каком основании студент освобождался от платы за обучение? Поначалу просто «на глаз». Статус и доход человека декан или ректор определял в личной беседе и по внешнему виду. Конечно, тут открывался широкий простор для махинаций: одеться в лохмотья, сочинить трогательную историю о голодном в детстве в семье без кормильца – до этого, несомненно, додумывались многие. С другой стороны, с таким подходом соискатель бесплатного места оказывался полностью зависимым от доброй воли и настроения собеседника. Однако процесс постепенно формализовался. Например, с 1510 года в том же Венском университете ввели норму, по которой право на бесплатное обучение получали лица с доходом менее 10 гульденов в год (это не так уж мало, многие неквалифицированные рабочие зарабатывали меньше) после предъявления соответствующих письменных доказательств.

Теоретически, конечно, знания – это дар Божий, они должны быть доступны каждому; по крайней мере, так это произносилось в торжественных речах и писалось в сочинениях о пользе образования. На практике же богатые и знатные студенты отделялись от бедных даже пространственно. Речь не только о том, что жили они в разных местах и в разных условиях – это как раз вполне естественно. Но в лекционном зале бедный студент никогда не мог бы занять место в первом ряду, чтобы хорошо слышать профессора и видеть все, что тот пишет на доске. Вот расценки из университета Орлеана, 1307 год: 10 шиллингов (видимо, в семестр) за место в первом ряду, 6 – во втором, 4 – в третьем, 2 – в четвертом.

С другой стороны, не стоит подходить к ситуации с современными мерками. В начале 16 века сыну крестьянина или мелкого ремесленника оказаться в одном лекционном зале с сыном барона или графа, слушать одного профессора и получать одни и те же задания – это уже огромное социальное достижение и невиданное проявление равенства. Грех жаловаться – учиться нужно.

Автор: Ксения Чепикова.

А ещё вы можете поддержать Кота рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

Подробный список пришедших донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!