Как носили мечи в средневековье

Мечи Средневековья

Меч – является разновидностью холодного орудия, им наносились колющие, режущие или рубящие ранения. Его базовая конструкция была незамысловатой и представляла собой продолговатый, прямой клинок с эфесом. Отличительной особенностью орудия является установленная минимальная длина клинка составляла около 60 см. Разновидность меча представляла множество вариаций и зависела от времени, региона, социального положения.

Достоверной информации по поводу даты возникновения первого меча нет. Принято считать, что его прообразом послужила заточенная дубина из дерева, а первые мечи изготовлялись из меди. Ввиду своей пластичности, медь в скором времени заменили на бронзовый сплав.

Меч несомненно является одним из самых авторитетных и исторически значимых орудий древности. Принято считать, что он символизирует справедливость, достоинство и мужество. Сотни народных легенд слагались о боевых схватках и рыцарских поединках, а мечи их были неотъемлемой частью. Позднее, писатели, вдохновляясь этими преданиями, в своих романах создавали главных персонажей по образу и подобию легенд. К примеру, история короля Артура издавалась бесконечное количество раз, и всегда неизменным было величие его меча.

Отождествляя меч с божественным символ, жители того времени с трепетом относились к владению таким орудием, так и применением его образов. Средневековые мечи имели крестообразную рукоять по образу христианского креста. Таким мечом проводили обряд посвящения в рыцари. Также, образ этого орудия нашел широкое применение в области геральдики.

Кстати говоря, в исторических документах, сохранившихся до нашего времени имеются сведения о стоимости мечей. Так, цена одного орудия стандартной комплектации равнялась стоимости 4 голов крупного скота (коров), а если работу выполнял знаменитый кузнец, сумма конечно была гораздо выше. Житель среднего класса, мог с трудом себе позволить затраты такого уровня. Высокая цена обусловлена дороговизной и редкостью используемых металлов, кроме того сам процесс изготовления был довольно трудоемким.

Качество изготовленного меча напрямую зависит от мастерства кузнеца. Его искусность заключается в умении правильно сковать клинок из разного сплава металлов, чтобы в результате лезвие получилось ровным, вес легким, а сама поверхность идеально ровной. Сложный состав изделия создавал трудности в массовом выпуске. В Европе стали выпускать хорошие мечи большим потоком только к концу эпохи Средневековья.

Стоит также отметить, что владеть клинком дано не каждому. Желающие стать профессиональными бойцами, годами оттачивали свое мастерство в многочисленных тренировках. Именно по этим причинам каждый воин гордился удостоенной чести обладать мечом.

Строение меча

Общее разграничение мечей

Касаясь тематики определения разновидностей данного орудия, нельзя обойти стороной научные труды исследователя из Англии Э. Оукшотта. Именно он ввел классификацию мечей и сгруппировал их по временным периодам. В общем понятии можно выделить две группы видов средневековых и более поздних мечей:

По весу орудия и типу рукоятки:

Орудие всегда хранилось в ножнах и крепилось на седло или ремень.

Становление меча в эпоху античности

В раннюю эпоху античности бронзу стали активно использовалась в создании клинков. Этот сплав, несмотря на пластичность отличается своей прочностью. Мечи этого времени примечательны следующим: бронзовые клинки изготавливали способом литья, что позволяло создавать различные формы. В некоторых случаях, для большей устойчивости, клинкам добавляли ребра жесткости. Кроме того, медь не подается коррозии, поэтому множество археологических находок сохраняют прекрасный внешний вид вплоть до сегодняшнего дня.

К примеру, в Адыгейской Республике, при раскопках одного из курганов был найден меч, который считается одним из самых древнейших и датируется 4 тыс. до нашей эры. Согласно древним обычаям, при захоронении, вместе с усопшим в курган помещали его личные ценные вещи.

Самые известные мечи того времени:

Расцвет меча в средние века

Великое переселение народов, захват Римских земель готами и вандалами, набеги варваров, неспособность власти управлять огромной территорией, демографический кризис – все это в конечном счете спровоцировало падение Римской империи в конце V века и ознаменовало становление нового этапа во Всемирной истории. Ему впоследствии гуманисты присвоили название «Средние века».

Разнообразие культур и разобщённость переселенцев порядком снизили уровень и качество боевого искусства. Теперь сражения проходили все чаще на открытой местности без применения какой-либо оборонительной тактики.

Разновидность меча в эпоху Великих нашествий

Разные языки, культура и религиозные взгляды германских поселенцев и местных римлян неизменно привели к негативным отношениям. Романо-германский конфликт укрепил свои позиции и способствовал новым нашествиям на Римские земли со стороны Франции и Германии. Список желающих завладеть землями Галлии на этом, увы, не заканчивается.

Вторжение гуннов в Европу под предводительством Аттилы имело катастрофически разрушительные масштабы. Именно гунны положили начало «Великому переселению народов», безжалостно сокрушая земли одну за другой, азиатские кочевники дошли до Римских земель. Завоевав на своем пути Германию, Францию, Северную Италию, гунны также прорвали оборону в некоторых частях границы Рима. Римляне, в свою очередь, были вынуждены объединиться с другими народностями для поддержания обороны. К примеру, некоторые земли были отданы варварам мирным путем в обмен на обязательство охранять границы Галлии.

В Истории этот период получил название – «Эпоха Великих нашествий». Каждый новый правитель стремился внести свою лепту в модификации и усовершенствования меча, рассмотрим самые популярные виды:

1. Меровингский меч

Королевская династия Меровингов начала свое правление с V века и закончила в VIII, когда свергли с престола последнего представителя этого рода. Именно выходцы из великого рода Меровингов внесли значительный вклад в расширение территории Франции. С середины V века король Франского государства (позднее Франция) – Хлодвиг I вел активную завоевательную политику на территории Галлии. Большое значение уделялось качеству орудий, поэтому и возникли мечи меровингского типа. Орудие эволюционировало в несколько этапов, 1-ая версия подобно древнегерманской спате не имела острия, окончание клинка было негранёным или округлым. Зачастую такие мечи щедро украшались и были доступны только верхним сословиям общества.

Основные характеристики меровингского орудия:

Всем известный король Артур существовал именно в эту эпоху, а его меч, обладающий немыслимой мощью, был меровингским.

2. Каролингский меч

Викинги знатного рода Каролинги пришли к власти в VIII веке, свергнув с престола последних потомков Меровингской династии, тем самым положив начало «эпохе викингов», по-другому именуемая «Эра правления Каролингов» во Франции. Множество легенд слагались о правителях из Каролингской династии в то время, а некоторые из них известны нам и по сей день (к примеру, Пипин, Карл Великий, Людовик I). В народных преданиях чаще всего упоминаются и мечи королей. Хочется рассказать одну из истории, которая посвящена становлению первого короля Пипина Короткого из Каролингов:

Последователем Пипина стал Карл великий, при котором Франское государство получило статус Империи.

Мудрые политики знаменитого рода продолжили укреплять позиции Франции, что естественным образом сказалось на оружии. «Меч-каролинг», по-другому известный как «меч викингов» славился следующим:

Также, Каролингская Империя импортировала свои мечи в Киевскую Русь и способствовали значительному расширению оружейного арсенала.

Совершенствование меча на каждом историческом этапе, сыграло значимую роль в становление рыцарского орудия.

3. Романовский (рыцарский) меч

Гуго Капет (он же Карл Мартелл) – аббат, первый король, избранный вследствие кончины последнего потомка Каролгинов в VIII веке. Именно он был прародителем крупной династии королей во Франкской Империи – Капетинги. Данный период ознаменован множеством реформ, к примеру формирование феодальных отношений, появилась четкая иерархия в структуре в правлении. Новые изменения породили и конфликты. В это время происходили самые масштабные религиозные войны, которые взяли свое начало с Первого крестового похода.

Во времена правления Капетингской династии (примерно начало – середина VI века) берет свое начало становление рыцарского меча, также известного под названиями «меч для вооружения» или «романский». Такой меч являлся модифицированной версией каролинга, и отвечал следующим характеристикам:

Стоит отметить, что перечисленные изменения компонентов эфеса давали характеризуется возможность вести бой в положении верхом на коне.

Популярные рыцарские мечи:

Постепенно, орудие эволюционировало с одноручных спат до двуручных мечей. Пик популярности владения мечом двумя руками пришелся на эпоху рыцарства. Рассмотрим наиболее известные виды:

«Клеймор» – считается самым малогабаритным среди двуручных, и пользовался особой популярностью у шотландцев. Длина клинка около 105-110 см. Характерным отличием является изгиб и форма крестовины: ее дужки были исполнены в виде клевера и направлены вниз;

«Фламберг» — волнистый меч с пламеобразным клинком, некий симбиоз меча и сабли. Длина 1,5 метра, вес 3-4 кг. Отличался особой жестокостью, потому как своими изгибами наносил удары глубоко и оставлял рваные ранения надолго. Против фламберга протестовала церковь, но тем не менее он активно использовался германскими наемниками.

Рыцарство как привилегия

Рыцарство возникло в VIII веке и тесно связано с возникновением феодального строя, когда пешие войны переквалифицировались в конные войска. Под религиозным влиянием, рыцарство было титулованным дворянским статусом. Будучи неплохим стратегом, Карл Мартелл, раздавал церковные земли свои соотечественникам, а взамен требовал конской службы или уплаты налога. В целом, система вассалитета была жестко и иерархично структурирована. Кроме того, получение такой земли ограничивало свободу человека. Желающие быть свободными получали статус вассала и вступали в ряды армии. Таким образом собиралась рыцарская конница для Крестового похода.

Чтобы получить желаемый титул, будущий рыцарь начинал тренироваться с малых лет. Примерно к семи годам, его дружинникам для освоения и улучшения техники ведения боев, к двенадцати годам он становился оруженосцем, а к совершеннолетию принималось решение. Мальчика могли оставить в том же ранге либо посвятить в рыцари. В любом случае, служение рыцарскому делу приравнивалось к свободе.

Военное снаряжение рыцаря

Прогрессивное развитие ремесленнических дел способствовало не только модернизации орудий, но и в целом военному снаряжению, теперь появились такие атрибуты, как защитный щит и доспехи.

Простые войны носили для защиты панцири, изготовленные из кожи, а знатные войска пользовались кольчугами или кожаными панцирями с металлическими вставками. По такому же принципу был устроен и шлем.

Щит создавался из прочного дерева толщиной в 2 см, сверху покрывался кожей. Иногда использовали металл для усиления защиты.

Мифы и домыслы о мечах

История существования такого орудия полна загадок, наверно именно поэтому остается интересной и на сегодняшний день. На протяжение множества веков вокруг меча образовалось множество легенд, некоторые мы постараемся опровергнуть:

Миф 1. Древний меч весил 10-15 кг и использовался в бою как дубина, оставляя противников контуженными. Такое утверждение не имеет оснований. Вес составлял примерно от 600 гр до 1,4 кг.

Миф 3. Для европейских мечей использовали сталь плохого качества. Историками установлено, что уже с античных времен, европейцы успешно применяли разные сплавы металлов.

Миф 4. В Европе не было развито фехтование. Разнообразие источников утверждает обратное: на протяжение многих веков, европейцы работали над тактиками боев, кроме того большинство приемов ориентированы на ловкость и скорость фехтовальщика, а не на грубую силу.

Несмотря на различные версии возникновения и развития меча в истории, неизменным остается один факт – его богатое культурное наследие и исторически важное значение.

О способах ношения меча

И ещё сразу же пройдусь по поводу ножен. Они обязаны быть. Во-первых, сталь почему-то не очень любит грязь и прочую сырость. Во-вторых, ваши товарищи не оценят болтающуюся на вас оттопыренную железяку, которая так и норовит кого-нибудь уколоть. А уж ваша лошадь вас просто возненавидит! И, наконец, в третьих, вот просто представьте — вы выходите к противнику с заткнутым за поясной ремень обнажённым клинком, рывком выдёргиваете его… И у вас падают штаны! Потому что ремень случайно перерезали. Обидно, да?

Кстати, ещё о лошадях. По легенде один персидский царь (Камбис его звали) тоже эксплуатировал меч с то-ли неисправными, то-ли отсутствующими ножнами. И при попытке забраться на коня так сильно порезал ногу (подозрительный мужик с кинжалом тут совершенно не при чём и просто проходил мимо!), что умер через несколько дней. Не будьте как Камбис, носите меч в ножнах!

Ладно, теперь серьёзно и по теме. Меч в разное время носили:

Собственно самый-самый традиционный способ. Ножны меча прикреплялись посредством узлов, колец и прочих ремешков либо к поясному ремню, либо к портупее (перевязи, хотя это слово не совсем правильное) через плечо. В принципе, можно и вовсе не заморачиваться креплением и попросту заткнуть ножны за пояс. Кстати, в гражданской жизни самураи эпохи Эдо чаще всего так и поступали.

На первый взгляд кажется, что портупея удобнее всего, поскольку нагрузку лучше давать на плечо и вообще пояс будет перекашивать и всё такое. Не совсем так. Недлинный клинок не намного тяжелее, скажем, фляги с водой и оттягивает ремень не то, чтобы прям сильно. Зато при беге и прочей акробатике он (по сравнению с креплением на портупее) гораздо меньше болтается. Короче, дело вкуса.

3. За спиной вертикально или по диагонали рукоятью вверх.

Вообще-то исторически такой способ ношения меча всё равно использовался — но сугубо в спокойной обстановке, когда поводов пускать его в дело не намечалось. Говоря по-современному — это транспортное положение, для удобства на марше. При угрозе же встречи с противником меч со спины снимали, а дальше либо вешали на пояс или портупею, либо (если речь о больших двуручных мечах) извлекали из ножен и попросту несли в руках.

4. За спиной вдоль пояса, рукоятью вправо.

Как-то так

5 самых грозных двуручных мечей Средневековья

После того, как мы обсудили распространённые заблуждения и вопросы по средневековому оружию и броне давайте узнаем что нибудь более близкое к реальности.

Под катом вы сможете прочитать о самых популярных видах двуручных мечей.

К XIV-XVI векам достижения металлургии привели к тому, что рубящий меч и вовсе стал практически бесполезен на поле боя — он попросту не мог пробить броню из закаленной стали с одного-двух ударов, что играло критическую роль в массовых сражениях. Оружейники начали активно искать выход из сложившейся ситуации, пока наконец не пришли к концепции волнового клинка, имеющего ряд последовательных противофазных изгибов. Такие мечи были сложны в изготовлении и отличались дороговизной, однако эффективность меча была неоспорима. За счет существенного уменьшения площади поражающей поверхности, при контакте с мишенью разрушительный эффект многократно усиливался. Кроме того, клинок действовал по принципу пилы, рассекая пораженную поверхность.

Предположительно этот меч принадлежал повстанцу и пирату Пьер Герлофс Дониа известному как «Большой Пьер», который, согласно легендам мог срубить им сразу несколько голов, также он гнуть монеты, используя свой большой палец, указательный и средний палец.

Согласно легенде, этот меч был доведен до Фрисландии немецкими Ландскнехтами использовался как знамя (не был боевым) захваченный Пьером этот меч стал использоваться как боевой

Пьер Герлофс Дониа (Pier Gerlofs Donia, з.-фриз. Grutte Pier, приблизительно 1480, Кимсверд — 18 октября 1520, Снек) — фризский пират и борец за независимость. Потомок прославленного фризского вождя Харинга Харинксмы (Haring Harinxma, 1323–1404).

Сын Герлофа Пьерса Дониа (Pier Gerlofs Donia) и фризской дворянки Фокель Сибрантс Бонья (Fokel Sybrants Bonga). Был женат на Ринтце Сиртсема (Rintsje или Rintze Syrtsema), имел от неё сына Герлофа и дочь Воббель (Wobbel, 1510 г.р.).

29 января 1515 года его двор был разрушен и сожжен солдатами из Черной банды, ландскнехтами саксонского герцога Георга Бородатого, а Ринтце изнасиловали и убили. Ненависть к убийцам своей жены побудила Пьера принять участие в Гельдернской войне против могущественных Габсбургов, на стороне гельдернского герцога Карла II (1492-1538) из династии Эгмонтов. Он заключил договор с герцогством Гельдерн и сделался пиратом.

Тут надо сделать замечание что вес 6,6 аномальный для боевого двуручного меча. Значительная их количество своим весом варьирует в районе 3-4 кг.

Немецкая броня XVI века для рыцаря и коня

Возможно, одним из самых печально известных примеров будет мнение, что «рыцарей на коней нужно было сажать краном», что является настолько абсурдным, насколько и распространённым мнением, даже среди историков. В других случаях некоторые технические детали, которые не поддаются очевидному описанию, стали объектом страстных и фантастических в своей изобретательности попыток объяснения их назначения. Среди них первое место, по-видимому, занимает упор для копья, выступающий с правой стороны нагрудника.

Следующий текст попытается исправить самые популярные заблуждения, и ответить на вопросы, часто задаваемые во время туров по музеям.

Заблуждения и вопросы о броне

1. Броню носили лишь рыцари

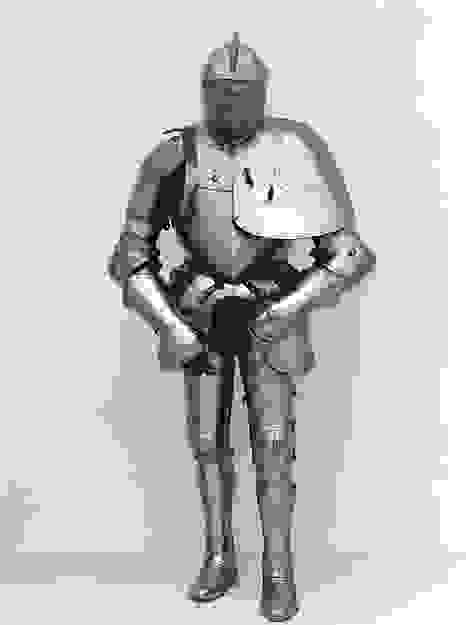

Броня для рыцарского поединка, конец XVI века

Во-вторых, неверно полагать, что каждый благородный человек был рыцарем. Рыцарями не рождались, рыцарей создавали другие рыцари, феодальные лорды или иногда священники. И при некоторых условиях люди неблагородного происхождения могли быть посвящены в рыцарство (хотя рыцари часто считались низшим разрядом знати). Иногда наёмники или гражданские, воевавшие как обычные солдаты, могли быть посвящены в рыцари из-за демонстрации чрезвычайной отваги и мужества, а позднее рыцарство стало возможным приобрести за деньги.

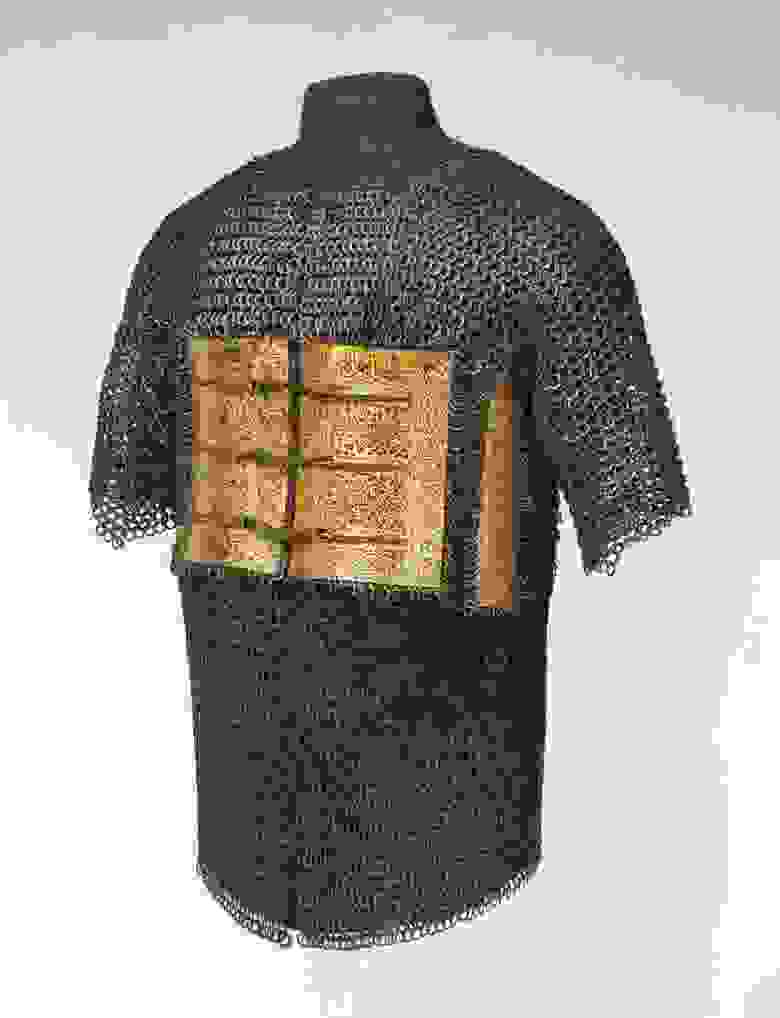

Индийская кольчуга XVII века

В военное время это народное ополчение обязано было защищать город или исполнять военные обязанности для феодальных лордов или союзнических городов. В течение XV века, когда некоторые богатые и влиятельные города начали становиться более независимыми и самонадеянными, даже бюргеры организовывали свои собственные турниры, на которых они, разумеется, носили доспехи.

В связи с этим не каждую деталь доспеха когда-либо носил рыцарь, и не каждый человек, изображённый в доспехах, будет рыцарем. Человека в доспехах корректнее будет называть солдатом [man-at-arms] или человеком в доспехах.

2. Женщины в старину никогда не носили доспехов и не сражались в битвах

В большинстве исторических периодов существуют свидетельства о женщинах, принимавших участие в вооружённых конфликтах. Есть доказательства того, как благородные леди превращались в военных командующих, например, Жанна де Пентьевр (1319–1384). Есть редкие отсылки к женщинам из низшего общества, встававших «под ружьё». Существуют записи, что женщины сражались в доспехах, но никаких иллюстраций того времени на эту тему не сохранилось. Жанна д’Арк (1412–1431), пожалуй, будет самым известным примером женщины-воительницы, и есть свидетельства, что она носила доспехи, заказанные для неё французским королём Карлом VII. Но до нас дошла лишь одна небольшая иллюстрация с её изображением, сделанная при её жизни, на которой она изображена с мечом и знаменем, но без доспехов. Тот факт, что современники воспринимали женщину, командующую армией, или даже носящую доспехи, как нечто, достойное записи, говорит о том, что это зрелище было исключением, а не правилом.

3. Броня была настолько дорогой, что её могли себе позволить лишь принцы и богатые благородные господа

Эта идея могла родиться из того факта, что большая часть выставляемых в музеях доспехов является оборудованием высокого качества, а большая часть доспехов попроще, принадлежавших простым людям и низшим из благородных, была спрятана в хранилищах или утеряна в веках.

Действительно, за исключением добычи доспехов на поле брани или выигрыша в турнире, приобретение брони было очень дорогим предприятием. Однако, поскольку существуют различия в качестве доспехов, должны были существовать и различия в их стоимости. Доспехи низкого и среднего качества, доступные бюргерам, наёмникам и низшему дворянству можно было купить в готовом виде на рынках, ярмарках и в городских магазинах. С другой стороны, существовали и доспехи высшего класса, изготовляемые на заказ в имперских или королевских мастерских и у знаменитых немецких и итальянских оружейников.

Доспехи короля Англии Генриха VIII, XVI век

Доспехи за авторством некоторых из самых известных мастеров представляли собой высшее достижение оружейного искусства и стоили чрезвычайно дорого.

На верхнем конце шкалы можно найти такие примеры, как большой комплект доспехов (основной комплект, который при помощи дополнительных предметов и пластин можно было адаптировать для различного применения, как на поле брани, так и в турнире), заказанный в 1546 году немецким королём (позднее – императором) для своего сына. По выполнению этого заказа за год работы придворный оружейник Йёрг Зойзенхофер из Инсбрука получил невероятную сумму в 1200 золотых монет, эквивалентную двенадцати годовым зарплатам старшего придворного чиновника.

4. Броня чрезвычайно тяжела и сильно ограничивает подвижность её носителя.

Спасибо за наводку в комментариях к статье

Мнение о том, что ношение лат (оформившихся к 1420-30) сильно уменьшало мобильность воина, не соответствует истине. Снаряжение лат было сделано из отдельных элементов для каждой конечности. Каждый элемент состоял из металлических пластинок и пластин, соединённых подвижными заклёпками и кожаными ремнями, что позволяло совершать любые движения без ограничений, накладываемых жёсткостью материала. Распространённое представление о том, что человек в доспехах едва мог двигаться, а упав на землю, не мог подняться, не имеет оснований. Наоборот, исторические источники рассказывают о знаменитом французском рыцаре Жане II ле Менгре по прозвищу Бусико (1366–1421), который, будучи облачённым в полные доспехи, мог, схватившись за ступени приставной лестницы снизу, с обратной её стороны, взбираться по ней при помощи одних рук. Более того, есть несколько иллюстраций средних веков и эпохи Возрождения, на которых солдаты, оруженосцы или рыцари, в полных доспехах, взбираются на лошадей без посторонней помощи или каких-либо приспособлений, без лестниц и кранов. Современные эксперименты с настоящими доспехами XV и XVI веков и с их точными копиями показали, что даже нетренированный человек в правильно подобранной броне может залезть и слезть с лошади, сидеть или лежать, а потом вставать с земли, бегать и двигать конечностями свободно и без неудобств.

В некоторых исключительных случаях доспехи были очень тяжёлыми или держали носящего их человека практически в одной позе, например, в некоторых типах турниров. Турнирные доспехи делались для особых случаев и носились ограниченное время. Человек в доспехах тогда поднимался на лошадь при помощи оруженосца или небольшой лесенки, а последние элементы лат могли быть надеты на него уже после того, как он устраивался в седле.

5. Рыцарей приходилось сажать в седло при помощи кранов

Это представление, судя по всему, появилось в конце девятнадцатого века в качестве шутки. Она вошла в популярную беллетристику в последующие десятилетия, и эта картина в итоге была увековечена в 1944 году, когда Лоуренс Оливье использовал её в своём фильме «Король Генрих V», несмотря на протесты советников по истории, среди которых был такой выдающийся авторитет, как Джеймс Манн, главный оружейник Лондонского Тауэра.

Как указано выше, большая часть доспехов была достаточно лёгкой и гибкой для того, чтобы не сковывать носителя. Большинство людей в доспехах должны были без проблем суметь поставить одну ногу в стремя и оседлать коня без посторонней помощи. Табурет или помощь оруженосца ускорили бы этот процесс. Но кран был абсолютно не нужен.

6. Как люди в доспехах ходили в туалет?

Один из самых популярных вопросов, особенно среди молодых посетителей музея, к сожалению, не имеет точного ответа. Когда человек в доспехах не был занят в битве, он занимался тем же, чем занимаются люди и сегодня. Он прошёл бы в туалет (который в средние века и в эпоху Возрождения называли уборной или отхожим местом) или в другое уединённое место, снимал соответствующие части доспехов и одежды и предавался зову природы. На поле битвы всё должно было происходить иначе. В этом случае ответ нам неизвестен. Однако, нужно учесть, что желание сходить в туалет в пылу битвы было, скорее всего, в конце списка приоритетов.

7. Военный салют произошёл от жеста поднятия забрала

Хотя эти теории звучат интригующе и романтично, доказательств того, что военный салют произошёл именно от них, практически нет. Что касается римских обычаев, практически невозможно было бы доказать, что они продержались пятнадцать столетий (или были восстановлены во время эпохи Возрождения), и привели к современному военному салюту. Также нет прямых подтверждений теории с забралом, хотя она и более поздняя. Большинство военных шлемов после 1600 уже не оснащалось забралами, а после 1700 на европейских полях сражений шлемы уже редко кто носил.

Так или иначе, военные записи Англии XVII века отражают, что «формальным актом приветствия было снятие головного убора». К 1745 году английский полк Колдстримская гвардия, судя по всему, усовершенствовал эту процедуру, переделав её в «прикладывание руки к голове и поклон при встрече».

Колдстримская гвардия

Эту практику адаптировали и другие английские полки, а потом она могла распространиться и в Америку (во время Войны за независимость) и континентальную Европу (во время наполеоновских войн). Так что правда может находиться где-то посередине, в которой военный салют произошёл от жеста уважения и вежливости, параллельно с гражданской привычкой приподнимать или касаться края шляпы, возможно с комбинацией обычая воинов показывать невооружённую правую руку.

8. Кольчуга – «chain mail» или «mail»?

Немецкая кольчуга XV века

Защитное одеяние, состоящее из переплетённых колец, по-английски должна правильно называться «mail» или “mail armor”. Общепринятый термин «chain mail» – это современный плеоназм (лингвистическая ошибка, означающее использование большего количества слов, чем это необходимо для описания). В нашем случае «chain» (цепь) и «mail» описывают объект, состоящий из последовательности переплетённых колец. То есть, термин “chain mail” просто повторяет одно и то же дважды.

Как и в случае других заблуждений, корни этой ошибки следует искать в XIXвеке. Когда те, кто начинал изучать доспехи, смотрели на средневековые картины, они замечали, как им казалось, множество разных типов доспехов: кольца, цепи, браслеты из колец, чешуйчатая броня, небольшие пластины и т.п. В результате всю старинную броню именовали «mail», различая её только по внешнему виду, откуда и появились термины “ring-mail”, “chain-mail”, “banded mail”, “scale-mail”, “plate-mail”. Сегодня же принято считать, что большинство из этих разных изображений были лишь различными попытками художников правильно отобразить поверхность того типа брони, которую сложно запечатлеть на картине и в скульптуре. Вместо изображения отдельных колец, эти детали были стилизованы при помощи точек, штрихов, закорючек, кружочков и прочего, что и привело к ошибкам.

9. Сколько времени уходило на изготовление полного доспеха?

Однозначно ответить на вопрос сложно по многим причинам. Во-первых, не сохранились доказательства, способные нарисовать полную картину для любого из периодов. Примерно с XV века сохранились разрозненные примеры того, как заказывали доспехи, сколько времени занимали заказы, и сколько стоили различные детали доспехов. Во-вторых, полный доспех мог состоять из частей, сделанных различными оружейниками с узкой специализацией. Части брони могли продаваться в недоделанном виде, а затем за определённую сумму подгоняться по месту. Наконец, дело осложнялось региональными и национальными различиями.

В случае немецких оружейников большинство мастерских контролировалось строгими правилами гильдии, ограничивавшими количество учеников, и тем самым контролировавшими количество предметов, которые мог произвести один мастер и его мастерская. В Италии, с другой стороны, не существовало подобных ограничений, и мастерские могли расти, что улучшало скорость создания и количество продукции.

Ответ на этот вопрос получается простым и неуловимым одновременно. Время изготовления брони зависело от нескольких факторов, например, от заказчика, от того, кому было поручено изготовление заказа (количество людей в производстве и занятость мастерской другими заказами), и качества доспехов. Два знаменитых примера послужат нам иллюстрацией.

В 1473 году Мартин Рондель [Martin Rondelle], возможно, итальянский оружейник, работавший в Брюгге, называвший себя «оружейником господина моего бастарда Бургундского», писал своему английскому клиенту, сэру Джону Пастону. Оружейник ставил сэра Джона в известность, что он может выполнить запрос на изготовление доспехов, как только английский рыцарь сообщит, какие части костюма ему потребны, в каком виде, и срок, к которому доспех должен быть завершён (к сожалению, оружейник не указал возможных сроков). В придворных мастерских производство доспехов для высших особ, судя по всему, отнимало больше времени. У придворного оружейника Йёрга Зойзенхофера (с небольшим числом помощников), изготовление брони для лошади и больших доспехов для короля заняло, судя по всему, более года. Заказ был сделан в ноябре 1546 года королём (позже – императором) Фердинандом I (1503–1564) для себя и своего сына, и был выполнен в ноябре 1547. Нам неизвестно, работал ли Зойзенхофер и его мастерская в это время над другими заказами.

10. Детали брони — опора для копья и гульфик

История бронированного гульфика тесно связана с его побратимом в гражданском мужском костюме. С середины XIV века верхняя часть мужской одежды начала укорачиваться так сильно, что перестала прикрывать промежность. В те времена штанов ещё не изобрели, и мужчины носили леггинсы, пристёгнутые к нижнему белью или поясу, и промежность была скрыта за полой, приделанной к внутренней части верхнего края каждой из штанин леггинсов. В начале XVI века эту полу стали набивать и визуально увеличивать. И гульфик остался деталью мужского костюма до конца XVI века. На доспехах гульфик как отдельная пластина, защищающая гениталии, появилась во втором десятилетии XVI века, и оставалась актуальной до 1570-х. Она имела толстую подкладку внутри и присоединялась к броне в центре нижнего края рубахи. Ранние разновидности имели форму чаши, но благодаря влиянию гражданского костюма она постепенно преобразилась в направленную вверх форму. Её обычно не использовали при езде на лошади, поскольку, во-первых, она бы мешала, а во-вторых, бронированная передняя часть боевого седла предоставляла достаточную защиту промежности. Поэтому гульфик обычно использовался для брони, предназначенной для пеших сражений, как в войне, так и на турнирах, и, несмотря на некую ценность в качестве защиты, не в меньшей степени он использовался и из-за моды.

11. Носили ли викинги рога на шлемах?

Один из самых устойчивых и популярных образов средневекового воина – образ викинга, который мгновенно можно распознать по шлему, оборудованному парой рогов. Однако, есть очень мало доказательств того, что викинги вообще когда-либо использовали рога для украшения шлемов.

Самым ранним примером украшения шлема парой стилизованных рогов служит небольшая группа шлемов, дошедшая до нас из кельтского бронзового века, найденных в Скандинавии и на территории современных Франции, Германии и Австрии. Эти украшения были сделаны из бронзы и могли принимать форму двух рогов или плоского треугольного профиля. Эти шлемы датируются XII или XI веком до н.э. Через две тысячи лет, с 1250 года, пары рогов обрели популярность и в Европе и оставались одним из самых часто используемых геральдических символов на шлемах для битвы и турниров в средние века и в эпоху Возрождения. Легко видеть, что два указанных периода не совпадают с тем, что обычно связывают со скандинавскими рейдами, проходившими с конца VIII по конец XI веков.

Шлемы викингов обычно были коническими или полусферическими, иногда сделанными из цельного куска металла, иногда из сегментов, скреплённых полосами (Spangenhelm).

Многие такие шлемы оборудовались и защитой лица. Последняя могла принимать форму металлического бруска, закрывающего нос, или лицевого листа, состоящего из защиты носа и двух глаз, а также верхней части скул, или же защиты всего лица и шеи в виде кольчуги.

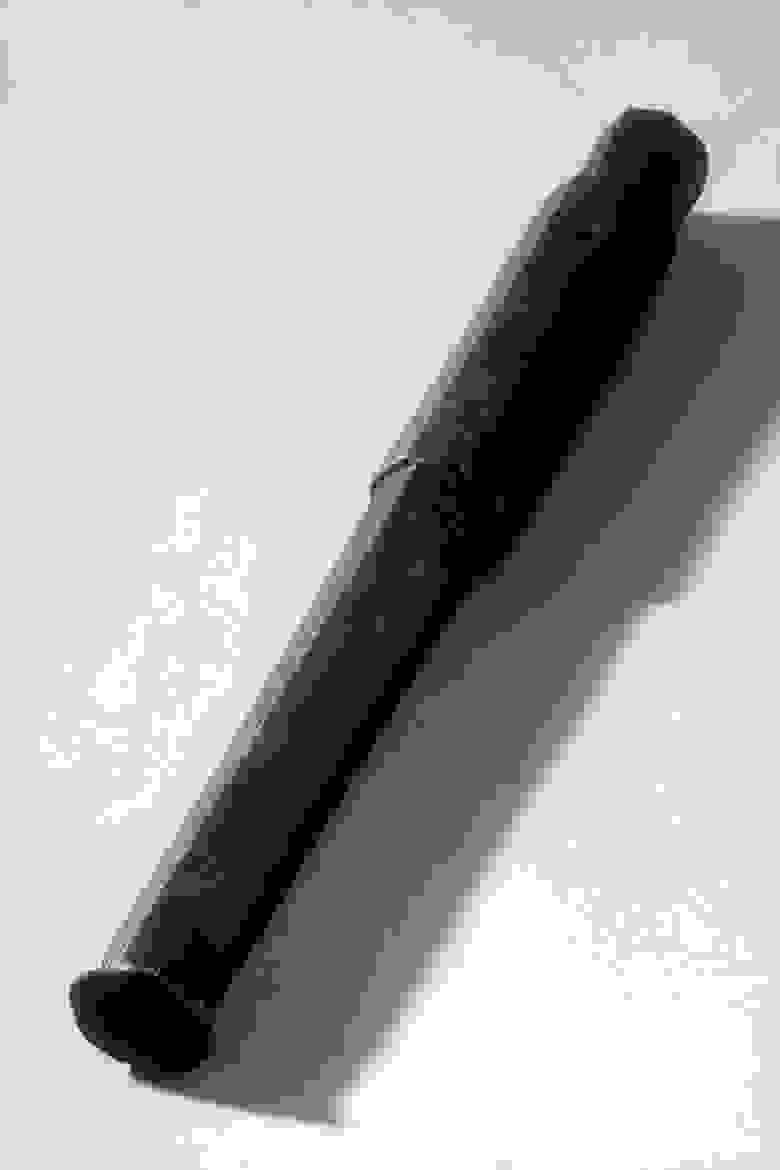

12. Броня стала не нужна из-за появления огнестрельного оружия

Немецкая пищаль конца XIV века

Наконец, стоит отметить, что броня так и не сошла полностью на нет. Повсеместное использование шлемов современными солдатами и полицией доказывает, что броня, хотя и поменяла материалы, и, возможно, потеряла часть важности, всё ещё является необходимой частью военного оборудования во всём мире. Кроме того, защита туловища продолжала существовать в виде экспериментальных грудных пластин во время американской гражданской войны, пластин лётчиков-стрелков во Второй мировой войне и пуленепробиваемых жилетов современности.

13. Размер брони говорит о том, что в Средние века и в эпоху Возрождения люди были меньше

Медицинские и антропологические исследования показывают, что средний рост мужчин и женщин с веками постепенно увеличивался, и этот процесс, благодаря улучшению диеты и здоровья общества, за последние 150 лет ускорился. Большинство дошедших до нас доспехов XV и XVI веков подтверждают эти открытия.

Однако, при составлении таких общих выводов на основе доспехов, необходимо рассмотреть множество факторов. Во-первых, полная и однородная ли это броня, то есть, все ли части шли друг с другом, тем самым давая правильное впечатление о её изначальном хозяине? Во-вторых, даже высококачественная броня, сделанная на заказ для конкретного человека, может дать приблизительное представление о его росте, с погрешностью до 2-5 см, поскольку перекрытие защит низа живота (рубаха и набедренные щитки) и бёдер (набедренники) можно прикинуть лишь приблизительно.

Доспехи встречались всех форм и размеров, в том числе, доспехи для детей и юношей (в отличие от взрослых), и существовали даже доспехи для карликов и гигантов (часто встречавшихся при Европейских дворах в качестве «диковин»). Кроме того, необходимо учитывать и другие факторы, такие, как разница в среднем росте между северными и южными европейцами, или просто тот факт, что всегда были необычно высокие или необычно низкие люди, если их сравнивать со средними современниками.

Среди известных исключений есть и примеры у королей, такие, как Франциск I, король Франции (1515–47), или Генрих VIII, король Англии (1509–47). Рост последнего составлял 180 см, о чём сохранились свидетельства современников, и что можно проверить благодаря полудюжине его доспехов, дошедших до нас.

Броня немецкого герцога Иоганна Вильгельма, XVI век

Броня императора Фердинанда I, XVI век

Посетители Metropolitan Museum могут сравнить немецкие доспехи, датируемые 1530 годом, и боевую броню императора Фердинанда I (1503–1564), датируемую 1555 годом. Обе брони не полны, и размеры их владельцев даются лишь примерно, но всё же разница в размерах поражает. Рост владельца первых доспехов составлял, видимо, порядка 193 см, а обхват груди – 137 см, в то время как рост императора Фердинанда не превышал 170 см.

14. Мужская одежда запахивается слева направо, потому что изначально так закрывалась броня.

Теория этого утверждения состоит в том, что некоторые ранние формы брони (защита из пластин и бригантина XIV и XV веков, армет — закрытый кавалерийский шлем XV—XVI века, кираса XVI века) были сконструированы так, что левая сторона накладывалась на правую, чтобы не дать проникнуть удару меча противника. Поскольку большинство людей – правши, большинство проникающих ударов должны были прийти слева, и, при удачном раскладе, должны были скользнуть по броне через запах и направо.

Теория убедительная, но не существует достаточных доказательств того, что современная одежда была подвержена прямому влиянию подобной брони. Кроме того, хотя теория защиты брони может быть правдивой для средних веков и эпохи Ренессанса, некоторые примеры шлемов и нательных доспехов запахиваются в другую сторону.

Заблуждения и вопросы по режущему оружию

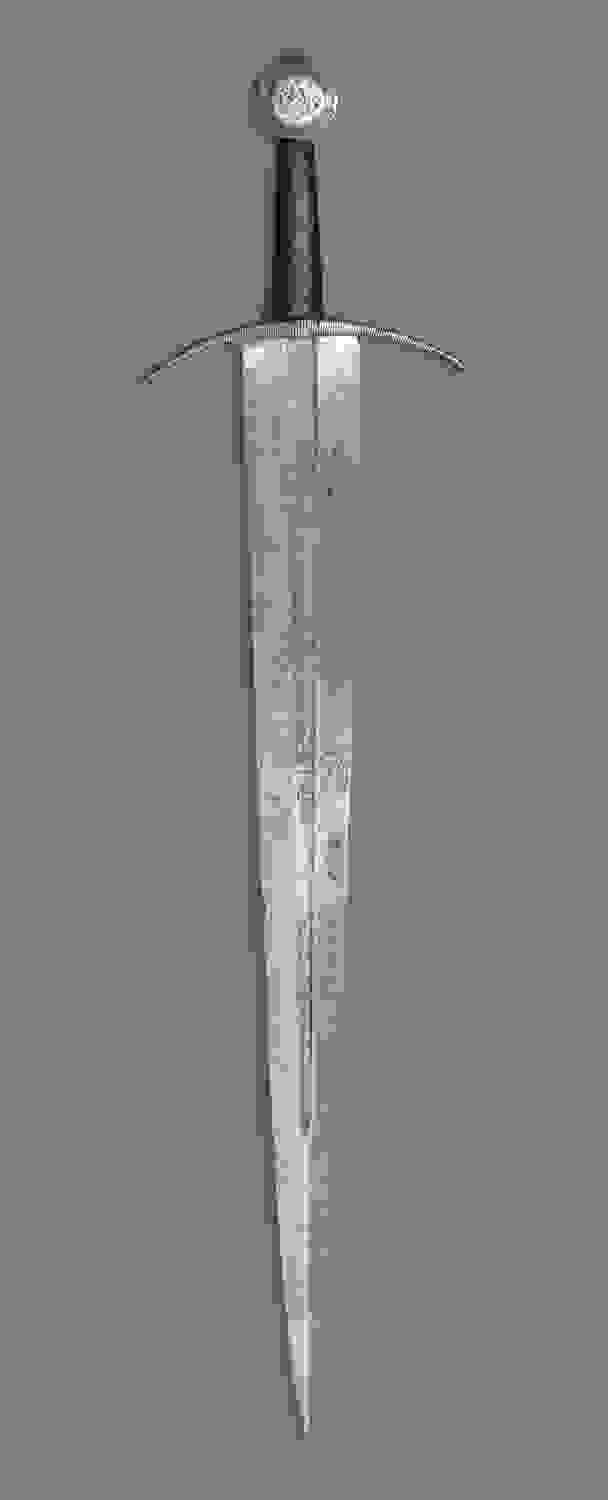

Меч, начало XV века

Кинжал, XVI век

Как и в случае с бронёй, не все, кто носил меч, были рыцарями. Но идея о том, что меч – прерогатива рыцарей, не так уж далека от истины. Обычаи или даже права носить меч изменялись в зависимости от времени, места и законов.

Большинство настоящих мечей средних веков и эпохи Возрождения говорят о другом. Одноручный меч обычно весил 1-2 кг, и даже большой двуручный «военный меч» XIV-XVI веков редко весил более 4,5 кг. Вес лезвия был уравновешен весом рукояти, и мечи были лёгкие, сложные и иногда очень красиво украшенные. Документы и картины показывают, что такой меч в опытных руках можно было использовать с ужасной эффективностью, от отсекания конечностей до проникновения сквозь броню.

Турецкая сабля с ножнами, XVIII век

Японская катана и короткий меч вакидзаси, XV век