Как нужно правильно выражать свои мысли

10 принципов эффективной речи: как правильно донести свою мысль до собеседника

Таким преимуществом, как природное красноречие, мало кто может похвастаться. Но каждый человек хочет, чтобы его слушали, слышали, понимали и принимали во внимание его мысли. Грамотная коммуникация – дело непростое. Однако есть некоторые секреты, которые помогут научиться говорить красиво, ярко, завоевывать внимание собеседника и даже целой аудитории. Попробуем разобраться, как доносить свои мысли правильно.

Основа эффективного общения – понимание потребностей собеседника

Правильно говорить, так, чтобы слышали, важно не только для людей, задействованных в определенных сферах – в рекламном бизнесе, политике, журналистике. Это нужно и в повседневной жизни. Красноречие и убедительность в озвучке своих мыслей позволяют достигать целей, чувствовать себя уверенно и получать от общения желаемое.

Сейчас, когда у нас есть интернет и социальные сети, кажется, что обмениваться информацией и общаться стало гораздо легче и проще. Но это ошибочное мнение. От скорости, с которой слова доносятся до собеседника, не зависит качество понимания их смысла. Чем активнее проходит общение, тем меньше мы замечаем, что именно и как мы говорим. Взять, к примеру, электронную переписку: мы видим либо банальную вежливость, которая применяется для всех без разбора, либо напористость.

Чаще всего человек концентрируется на том, что хочет сказать. И это является ключевой ошибкой. Необходимо в первую очередь подумать о том, чтобы его услышали, а еще лучше – поставить себя на место собеседника и попытаться понять, в каком формате он лучше усвоит мысль. То есть, нужно понять потребности собеседника. Вот простой пример: сотрудник компании хочет получить повышение. При разговоре с руководителем, он, скорее всего, будет рассказывать о своем стаже работы в компании, опыте, образовании, успехах. Но руководитель, вероятно, больше хочет услышать о том, что может сделать этот сотрудник для компании, занимая новую должность. Если он этого не услышит, вряд ли у него будет мотивация для рассмотрения данного сотрудника в качестве кандидата на высокую должность.

Так как правильно донести свою мысль до человека? Нужно ли знать специальные слова, убедительные фразы? Специальных слов нет, важнее то, насколько правильно мы применяем слова и выражения, в каком контексте. В первую очередь следует изучить собеседника: определить его жизненные приоритеты, ценности, почувствовать его границы в общении.

Приемы, усиливающие речь

Обратите внимание на то, как говорите. Не используйте излишние сокращения, непонятные термины, сократите количество вводных конструкций. Бывает так, что одно броское слово может заменить несколько предложений. Не украшайте свою речь чересчур, так как это мешает уловить смысл.

При общении с аудиторией обилие общих фраз в речи приводит к тому, что люди теряют интерес к прослушиванию. Делайте как мастера коммуникации и известные ораторы: выстраивайте эмоциональный контакт с аудиторией и постарайтесь говорить так, чтобы каждый человек думал, что вы обращаетесь лично к нему. Произносите то, что создает определенный резонанс с эмоциональным опытом человека или группы людей.

В любом общении важна искренность, неравнодушие к чувствам и потребностям собеседника, открытость. Если говорить так, то шансы на то, что вас услышат, значительно увеличиваются.

10 принципов эффективной речи

Сегодня, учитывая опыт ораторов, завоевывающих внимание огромных аудиторий, известных мастеров коммуникаций, можно точно назвать 10 принципов, на которых строится эффективная речь:

Так, если вы будете строить свою речь с учетом указанных принципов, вы сможете точно и правильно доносить свои мысли до собеседника или аудитории. А курс «Эмоциональный интеллект», разработанный Викиум, позволит вам повысить эффективность общения как на работе, так и в личной жизни. Вы научитесь «считывать» собеседника, распознавать его эмоции и потребности. Вы научитесь видеть эмпатию и скрытые эмоции, определять ложь и попытки манипулировать вами. Благодаря таким навыкам в любой ситуации вы сможете корректно вести диалог, улучшить общение с коллегами и близким окружением, делать так, чтобы вас не только слышали, но и слушали.

Как научиться красиво и правильно выражать свои мысли

Многие задаются вопросом, как научиться правильно выражать свои мысли так, чтобы идея, о которой идет речь, была понятна собеседнику. Проблемы с формулированием фраз могут возникнуть у каждого человека по разным причинам – от недостатка концентрации внимания или подготовленности, нарушения дикции, отсутствия достаточного словарного запаса. При этом навык выражения мыслей можно быстро развить, выполняя простые рекомендации и упражнения.

Почему иногда сложно понять высказанную мысль

Существует несколько факторов, которые могут существенно осложнить понимание собеседника и восприятие им слов. К ним относятся:

Нужно проанализировать данные пункты. Особенно это важно для людей, у которых сложности с тем, как научиться выражать свои мысли четко. Без этого может сложиться ситуация, когда достигнуть взаимопонимания становится просто невозможно.

Компоненты грамотной речи

Речь считается грамотной и чистой, если у нее можно выделить следующие качества:

Произношение должно быть ровным и уверенным. Следите чтобы ваше дыхание не было сбитым.

Важные качества для правильной формулировки мысли

Люди могут не совсем корректно излагать мысли по множеству причин. Обычно это связано с тем, что говорящий имеет необширный словарный запас, которого не хватает для того, чтобы грамотно проговорить фразу. Человек может подбирать не совсем однозначные по смыслу синонимы либо использовать слова, которые не подходят по стилю повествования. Речевое разнообразие – определяющий фактор для того, чтобы научиться тому, как правильно выражать свои мысли в разговоре.

При его отсутствии подбор подходящего слова может занимать у оратора некоторое время. Чтобы неловкого длительного молчания не было, нужно тренировать речевую функцию. Для этого важно использовать следующие методики (часто их приводят в ответ на вопрос «как научиться выражать свои мысли»):

Для говорящего особенно важно не терять внимания и не ослаблять его, так как в противном случае он может допустить ошибки в речи. Чтобы понять, как правильно выражать свои мысли, нужно устранить причины возникших сложностей.

Как улучшить концентрацию внимания

Методика управления концентрацией собственного внимания не слишком сложна, но может оказаться эффективной тем, кто не может для себя найти способ, как научиться красиво излагать свои мысли. Нужно повторять следующую комбинацию:

Сконцентрироваться в общественном или людном месте гораздо сложнее. Во время разговора помешать могут посторонние обстоятельства, которые не зависят от говорящего: в месте разговора может быть шумно или слушающий может сделать отвлекающее внимание движение.

Можно рекомендовать проделывать такие упражнения включая громкую музыку дома или смотря телевизор. Это поможет подготовиться к не комфортной среде в будущем.

Умея сохранять внимание, а также не терять нить повествования, человек сможет излагать свои мысли и фразы грамотно в любой ситуации, вне зависимости от наличия отвлекающих факторов.

Как можно повысить навыки правильной коммуникации

Красиво говорить на профессиональном уровне могут научить на курсах актерского мастерства. В подобных кружках формируются навыки правильной сценической речи, расстановки интонационных акцентов, чистой дикции.

Как можно улучшить качество речи при плохом произношении

Если человек самостоятельно хочет научиться грамотно излагать свои мысли, он может использовать скороговорки и особые упражнения от логопедов если проблема заключается в плохом произношении.

Сначала скороговорки нужно проговорить четко, не быстро, чтобы тренируемый звук не сливался с другими и не исчезал. Постепенно можно увеличивать скорость чтения для проработки дикции.

Комплекс логопедических упражнений включает простые действия, направленные на постановку звуков, повышение подвижности языка. Особенно часто используются следующие:

Уже спустя непродолжительное время человек улучшит дикцию, станет говорить четче. В этом и состоит ответ на вопрос «как научиться грамотно строить фразы» если у вас проблемы с произношением.

Общие способы улучшения качества речи

Существует несколько общих советов, которые могут помочь человеку научиться грамотно излагать свои мысли:

Существует полезное упражнение, которое помогает быстро научиться правильно говорить и выражать свои мысли. Его суть заключается в том, что ежедневно нужно брать простой объект (кошка, стол, дом) и литературно его описывать несколько минут, включая средства художественной выразительности, игнорируя просторечия. С каждой новой попыткой монолог будет удлиняться и улучшаться. Мимику дополнительно можно контролировать перед зеркалом.

Чтобы контролировать изменения и недочеты, можно записывать речь на диктофон – при повторном прослушивании сказанного будут слышны все неточности. Красиво выражать свои мысли помогает структурирование высказывания – выделение цели и главных мыслей в повествовании. Это позволит не говорить второстепенные вещи, а также повторяться.

Также можно завести личный блог в интернете или просто дневник и описывать там происходящие события – это поможет научиться формулировать мысли.

Как понятно выразить свои мысли в письме, по телефону

Главное отличие писем от устной речи в том, что содержание послания и речь в нем можно продумать заранее. Чтобы с первого раза прописать мысль понятно и грамотно, эффективно использовать прием писателя — представить, что письмо – это книга, которая должна быть популярной и успешной. От качества речи зависят оценки написанного, а, значит, и его популярность.

Особенно это актуально при написании рабочих посланий. Часто именно при написании формальных посланий люди задаются вопросом, как научиться правильно излагать идеи и предложения.

Важно следить за логикой повествования, не отвлекаясь на лирические отступления, комментирование высказанного и эмоции. Каждое предложение должно иметь свою значимость и ценность, нести полезную информацию, поясняющую утверждения в предыдущих предложениях. Для проверки текста на благозвучие и грамотность можно прочитать его вслух. Это важно для того, чтобы отработать навыки четкого повествования и понять, как правильно выражать свои мысли, чтобы у собеседника не возникало проблем с интерпретацией.

При общении по телефону или скайпу разговор также желательно продумывать заранее, структурируя главную информацию по пунктам на листе бумаги – это поможет избежать ненужных отступлений.

Важно добиться баланса между лаконичностью и емкостью – лучше сказать немного, но максимально полно охватить предмет разговора, не упуская важных деталей: так собеседнику будет проще вникнуть в мысль и интерпретировать ее верно. Нужно контролировать ситуацию и задавать собеседнику вопросы, чтобы оценить, понимает ли он в полной мере мысль.

Чтобы правильно высказывать свои мысли, требуется быть не только начитанным, но и иметь хорошую дикцию, мимику, быть грамотным, уверенным в себе. Только тогда люди будут воспринимать речь легко. Для развития навыков грамотной речи существуют специализированные курсы. Посредством выполнения простых упражнений, чтения книг и проговаривания скороговорок можно улучшить коммуникационные способности и дикцию в домашних условиях. Научиться излагать свои мысли хорошо может каждый.

Как правильно и очень красиво выражать свои мысли

Если мысль – электрический ток, а наш язык – передатчик, то мы нуждаемся в прочных соединительных проводах. Без них мысли из мозга доходят до языка с помехами, и даже заготовленная речь может превратиться в бессвязный набор слов.

Ничего страшного в этом нет, просто в некоторых случаях может навредить. Любой человек оценивает вашу сущность, и одним из критериев является способность к коммуникации. Зачем нам лишний раз отпугивать «большую шишку»?

Поэтому чтобы всегда быть на высоте и научиться грамотно выражать свои мысли, мы рассмотрим сразу 3 направления развития своей речи. Действовать будем комплексно, т.к. эти направления прочно взаимосвязаны.

3 критерия качественной речи:

Быстрая формулировка

#1 Практика (самый быстрый и 100% способ)

Как мышца увеличивается от нагрузок, так и скорость формулировки увеличивается от практики. И если мышцу еще можно накачать волшебным порошочком или уколом, то вот речь уже нельзя. А значит, придется приложить усилия.

Но есть секрет — скучная практика нам только навредит. Штрудирование словарей, сохранение вырезок из газет и простаивание перед зеркалом только отобьют желание саморазвиваться. Поэтому надо браться только за то, что будет интересно. А попробовать можно следующее:

Например, когда вы стоите и моете посуду, делать особо нечего, обе руки заняты и остается только думать. Как раз в это время можно потренироваться.

О, ложка! Ложка – это объемный, односторонне-выпуклый предмет, наделенный способностью отправлять пищу в рот. Тарелка. Тарелка – плоское материальное тело округлой формы, служащее резервуаром пищи для человека. И так далее в том же роде.

С помощью такого дурачества мозг формирует клише (шаблонные фразы) и потом использует их для разговора. Ему не приходиться формулировать – вы уже сделали это заранее – ему остается только вспомнить и выложить на язык.

Если вы читаете хотя бы несколько страниц в день, то одну страничку можно почитать вслух. При этом мозг будет не только видеть, но и слышать красивую речь. Здесь опять работает память, формирующая шаблонные заготовки. Начать вести дневник или блог

Читать хорошо, а излагать свои мысли на бумаге – еще лучше. Вы как-бы ставите себе рамки: если в голове вы могли изменять, переворачивать и удалять предложения, то на бумаге у вас только одна попытка.

Та же попытка у вас при разговоре, поэтому это упражнение максимально приближено к реальности. Проговаривать свои действия

Представьте себя ведущим кулинарного шоу, когда готовите бутерброд, или автоинструктором, когда ведете машину. Чем больше вы будете говорить и нарабатывать речевые обороты, тем проще вам будет впоследствии высказать мысль. Не бояться дискуссий

В споре рождается не только истина, но и умение выразить свою точку зрения. Это как шахматы: вы анализируете оппонента, атакуете его аргументы, приводите свои – в общем, получается неплохая тренировка.

Согласитесь, что тренировка с живым человеком гораздо лучше тренировки с «грушей» (в нашем случае с записями в дневнике). Старайтесь из любой ситуации извлечь пользу, поэтому не упускайте возможности поучаствовать в споре.

#2 Мудрость всех мудрецов

Все эти афоризмы сводятся к одному: прежде чем что-то сказать, нужно внимательно выслушать и продумать свою речь. Это простая математика: чем меньше вы говорите, тем меньше вероятность сказать глупость. Чем больше вы слушаете, тем лучше сможете обдумать свою мысль.

[adsense1]

Поразмыслив и потянув время, вы будете во всеоружии:

- Вы подготовлены к вопросам собеседника Вы не разводите болтологию, а коротко и по делу передаете информацию Вы выражаете свои мысли последовательно и вам проще убедить человека

Для того чтобы все это осуществить, вам нужно составить тезисы в своей голове — определить, что вы хотите сказать. Затем, постепенно покрывать их сахаром – аргументами, обоснованиями и ответами на возможные вопросы. И в конце, без лишней воды выразить свои мысли, при необходимости поясняя и иллюстрируя.

#3 Шпаргалка

В некоторых ситуациях мысли не вяжутся сами собой, поэтому у вас должен быть план «Б». То есть когда вы чувствуете, что потеряли нить или сбились с темы, нужно плавно соскочить с разговора или переключиться на отвлеченный предмет.

Для этого понадобятся заготовленные фразы. Их можно придумать самому, а можно взять из списка ниже:

- «Фух, я так заработался, что каша в голове. Давай я потом дорасскажу…» (Честно признаться, что несете ахинею) «Ну вот такая вот история, уже не помню всего. Ты лучше расскажи как там Вовка» (Переключиться на собеседника, а потом задавать вопросы) «О, смотри какая машина проехала, я слышал у нее….. » (Быстро переключиться на окружающие предметы, чтобы вернуться и подвести краткий итог) «Ну ладно, это все пустое. Давай о деле поговорим…» (Свести все к глупости и сосредоточиться на другой теме)

Это самые простые и универсальные варианты. Чтобы увиливать от разговора не так заметно, можно придумать версии для своего окружения.

Словарный запас и разнообразие

Чтобы построить дом — нужны кирпичи. Чтобы формулировать и правильно излагать свои мысли — нужны слова. Ниже мы рассмотрим методики пополнения словарного запаса.

[adsense1]

#1 Пища добывается охотой

Самый простой и напрашивающийся вариант – чтение книг. И это правда: если вы хотите красиво говорить — нужно полюбить литературу.

Но! Нам редко пригодятся красивые литературные слова. Намного важнее – связки, переходы и обороты речи. Поэтому можно читать совершенно разные книги, главное — чтобы они вам нравились.

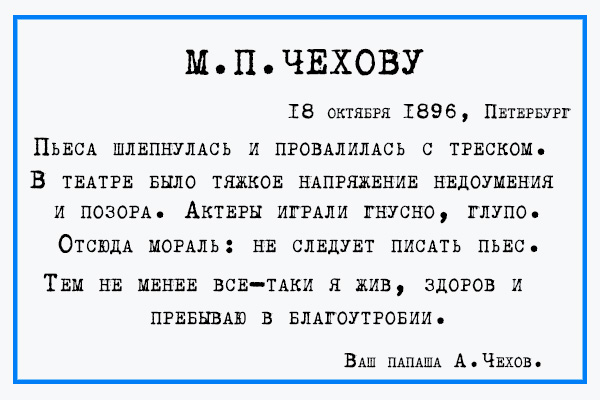

Если же вы любите классику – хорошо помогут письма великих людей. В них они общаются со своими современниками и некоторые выражения можно позаимствовать для себя.

Еще один вариант – просмотр лекций. Они хороши разговорным стилем и наличием рассказчика. Незаметно вы будете перенимать его манеры: грамотно расставлять акценты, выдерживать паузы и использовать яркие сравнительные обороты.

Выбирайте интересуемую вас сферу деятельности и достойного оратора. В этом случае вы угонитесь за двумя зайцами одновременно: и знания подтянете, и мысли научитесь выражать.

#2 Упражнение Игра

Запишете слово и подбирайте к нему синонимы. Вы можете делать это в мыслях, а можете устроить соревнования между вашей семьей. В любом случае никто не проиграет и только улучшит эрудицию.

#3 Окружение

Чтобы научиться выражать свои мысли и пополнить словарный запас, нужно погрузиться в соответствующее общество. Можно это делать в реальной жизни, а можно и в интернете. Например, попробовать посмотреть выступления ораторов (как вариант TED), видеолекции, вебинары. Главное делать это стабильно, чтобы «волна просторечия» не поглотила зачатки интеллектуальности

#4 Развитие памяти

Словарный запас требует наличия хорошей памяти. Загвоздка в том, что тренировать ее специально достаточно сложно и это займет много времени. Поэтому мы рассмотрим память как приходящее явление.

В чем суть? Не память надо улучшать для запоминания, а запоминать, для улучшения памяти. Не пытаться специально «раздуть мозг», а стараться наполнять его полезной информацией, чтобы он раздулся сам.

То есть, если вы хотите запомнить слово, надо использовать его в речи как можно чаще и следствием станет улучшение памяти. Чем больше слов вы узнаете и примените, тем легче будете запоминать остальные.

Выразительность и уверенность

Нельзя красиво выразить свою мысль, вяло виляя языком. Просто вспомните: хотя бы раз вы восхищались неуверенным и бубнящим под нос человеком?

Другое дело – харизма. Осанка, живой голос, правильные акценты и никакой растерянности. Чтобы приблизить себя к модели идеального оратора, можно использовать следующие советы.

[adsense1]

#1. Во время разговора не концентрируйтесь на себе, не думайте про внешний вид. Сосредоточьтесь на том, что хотите сказать.

Визуализируйте объект, смакуйте своими знаниями. В первое время придется прилагать усилия для удержания мыслей, но потом это будет на автомате.

С помощью этого способа вы снизите уровень волнения и полностью вложитесь в разговор. В один момент времени мозг может удерживать только одну мысль, и когда вы забудете про возможность оговориться или затупить, слова польются сами. Это происходит, потому что мозг полностью сосредотачивается на разговоре, а значит быстрее подбирает предложения.

#2 Диктофон / камера

Запишите свою речь на электронный носитель, чтобы послушать ее со стороны. Первое – голос покажется незнакомым, второе – вы сразу услышите свои недостатки.

- Слова-паразиты Длинные паузы Большое количество «воды» в разговоре Неуверенность и слабость голоса

Осознав проблему, с ней легче будет бороться. Вы узнаете на чем сконцентрироваться, чтобы не пытаться улучшить все и сразу.

#3 Чувствуйте настроение

- Попрощайтесь, если человек хочет уйти Смените тему, если человек заскучал Покажите знания, если перед вами важная персона

Будьте с человеком на одной волне, чтобы он запомнил вас как приятного собеседника. Среди назойливых и скучных рассказчиков вы будете выделяться.

#4 Не старайтесь понравиться

Лучшая уверенность – не боязнь быть настоящим. Вы только навредите общению, если будете прогибаться и льстить.

Естественность вызывает доверие. Чем проще и непринужденней вы отнесетесь к себе, тем быстрее вольетесь в беседу. И тем легче вам будет выразить желаемую мысль.

#5 Магнетизм

Ваша речь должна всеми способами притягивать внимание. Где-то нужно остановиться, где-то повысить громкость, где-то вставить отступление. Не дайте человеку уснуть, пусть он прочувствует вашу историю.

Вот несколько быстрых способов украсить разговор:

- Активно жестикулировать Включать мимику Вставлять анекдоты или истории Делать акценты Разбивать свою речь на небольшие абзацы

Самое главное – не стесняйтесь! Если эмоциональность идет изнутри, то вы только выиграете. Это покажет вашу честность и открытость, что в дальнейшем сыграет вам на руку.

#6 И напоследок

Вы не научитесь ездить на велосипеде, ни разу не упав. Не бойтесь ошибок и не концентрируйтесь на провалах. У собеседника свои проблемы, и ему наплевать на ваши пролеты.

Человек либо поймет вас, либо усмехнется. Но в любом случае он забудет про это через 5 минут.

Заключение

Научиться выражать свои мысли на самом деле проще, чем кажется. Все приходит с сильным желанием и работоспособностью. Главное помните: цепь не может быть крепче самого слабого звена, поэтому уделяйте внимание всем пунктам.

«Моя. твоя. банан. » Как быстро и чётко формулировать мысли? (методический длиннопост)

Имею отношение к сцене и работе в кадре.

Нах. зачем тут это пишу?

Итак, вот сама статья. (было уже опубликовано в профильном интернет-издании) Возможно, стоило разбить на два поста.

Методика формулирования и выражения мыслей

Почему одни люди могут без запинок и слов-паразитов разговаривать на любую тему, а другие с трудом выражают простейшую мысль? Особенно трудно нам подбирать слова в незнакомой обстановке, например, во время выступления. Причин тому много: от степени начитанности и качества образования до темперамента и физиологии организма человека. Оставим за скобками «катастрофические» проблемы с формулированием мыслей, которые, скорее всего, связаны с восприятием информации вообще, а для их решения необходима помощь психотерапевта (а не психолога или психоаналитика – это разные специальности). В остальных же случаях, когда затруднения с речью возникают у говорящего лишь изредка, может помочь несложная методика, основывающаяся на законах речевого мышления человека.

В первую очередь обратите внимание на то, как вы общаетесь с друзьями, коллегами и членами семьи, то есть с хорошо знакомыми людьми. Наверняка разговоры в этих кругах не вызывают у вас затруднений. Кроме того, вряд ли вы испытываете затруднения при обсуждении привычных тем: профессиональной, вкусовой (у мужчин это спорт, у женщин — мода) и других.

Всё дело в том, что наш мозг стремится к экономии энергии. С этой целью он осуществляет поиск и создание речевых клише, которые максимально точно и полно передают определённый смысл в определённой ситуации. Яркий пример таких клише – пословицы и поговорки. Практически к любому событию можно подобрать перл народной мудрости и с его помощью вполне выразить своё мнение по соответствующему поводу. «Хорошая пословица век не сломится» — вот пример пословицы, подчёркивающей значение пословиц.

Однако помимо оптимизации вербальных (словесных) выражений, мы склонны упрощать повседневное общение вплоть до отдельных звуков и жестов. Коллегу можно пригласить на перекур, просто показав ему сигарету и выдав вопросительное: «М?». Коллега, в свою очередь, и согласие, и отказ способен выразить ещё проще: «Угу» или, наоборот, «У-у». Естественно, что, общаясь так изо дня в день, можно растерять даже тот словарный запас, который сформировался у нас с детства. В этом случае в незнакомой ситуации мозгу просто-напросто будет не хватать материала для строительства связного предложения.

С другой стороны, даже человек с объёмным запасом лексики и лексических структур (выражений) может потеряться и неловко сформулировать мысль в непривычной ситуации. Причина проста: на все случаи жизни удачных выражений не запасти. В такие моменты необходимо на ходу конструировать мысль. Это и есть задача, которую призвана решить приводимая далее методика.

Первый совет ясно следует из вышеприведённой информации: как можно больше читайте, формулируйте развёрнутые мысли письменно и общайтесь с новыми людьми в новой обстановке. Постоянная работа мозга в определённом направлении заставляет его искать решение поставленной задачи и, как следствие, самообучаться для её выполнения.

Второе, чему нужно научиться, – обращать внимание на случаи затруднения с собственной речью. После выхода из ситуации необходимо проанализировать её и найти либо составить выражения, которые не отыскались вовремя. Повторите или, ещё лучше, запишите их, и в дальнейшем высока вероятность моментального «всплытия» найденных слов в вашей голове.

Третий совет: приучите себя обращать внимание на редкие для вас слова в речи других людей и в литературе. Этот совет хорошо иллюстрирует история, рассказанная мне моим другом. Однажды другу, назовём его Василий, в трамвае наступили ногу. Неловкий пассажир тут же извинился, на что Василий ответил нейтрально: «Пустяки». Мужчина же, задумавшись на секунду, произнёс: «Как давно я не слышал в обычной речи этого слова!»

Если вы приучите себя обращать внимание на такие «редкости» и отмечать в голове речевую ситуацию, в которой «редкость» была употреблена, ваш активный словарный запас будет пополняться.

И тогда, при наличии достаточного количества базовых слов и выражений, в непривычной ситуации вы сможете воспользоваться следующим алгоритмом для формулирования новой мысли.

Я называю этот алгоритм «тезисным мышлением», так как в основе его – формулировка тезиса, то есть кратко сформулированная мысль, содержащая только главную информацию.

Суть метода в том, чтобы отучить себя от попыток сказать всё и сразу. Именно это стремление, этакий «синдром отличника», запутывает наши мысли. Судите сами. Для того чтобы объяснить, как пройти в библиотеку, достаточно сказать, например: «Пройдите в ту сторону два квартала, возле цветочного ларька поверните направо, затем, через две улицы, налево». Вместо этого нередко мы пытаемся и ларёк описать («Ну такой, небольшой зелёный… то есть вывеска зелёная, а сам он серый…»), и названия улиц вспомнить («Абрикосовая, потом вроде Виноградная… нет, Тенистая…»), и передать ещё массу деталей, не несущих важной информации.

Верный порядок формулирования мысли таков.

1. Решите, что в данном случае главное.

Отбросьте эмоции, не думайте о том, какое впечатление вы должны произвести своими словами. Просто выберите факты, которые будут являться сухим ответом на вопрос, либо техническим выражением вашего мнения. Простейший вариант – выбрать один, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ факт, построить на его основе утвердительное предложение.

Вопрос: Почему ты ешь так много шоколада?

Тезисный ответ: Мне нравится его вкус.

В данном случае можно пытаться осознать, что там ещё такого может нравиться, какие вообще есть свойства шоколада. Кроме того, можно задуматься над тем, почему человек задал этот вопрос. Он не хочет делиться, или он намекает на проблемы с фигурой, которые появляются от чрезмерного употребления сладкого и так далее. Так можно соображать вечно. Или можно прямо ответить на вопрос.

2. Заметьте реакцию собеседника.

По ней вы поймёте, нужно ли пояснить свою мысль. Независимо от того, нужно пояснение или же можно переходить к другой теме…

3. …сформулируйте следующий тезис.

В случае если предыдущий тезис необходимо пояснить, (собеседник дал вам это понять, или вы сами хотите это сделать), пояснение можно так же преподнести в форме тезиса или их последовательности. (Первое, второе, третье и т. д.). Если пояснение не требуется, но разговор нужно продолжать, просто сформулируйте новый тезис.

Главное в этой методике – приучить себя находить главное (тавтология сознательная). Такое стремление развивает аналитическое и критическое мышление, внимательность, точность.

Рассудительный читатель заметит, что приведённый метод может превратить живую речь человека в монолог этакого бездушного робота. В самом деле, ответы на любой вопрос в духе «Дважды два – четыре» не располагают к развитию непринуждённой беседы. Однако указанный выше алгоритм – лишь базовая техника. Следующим шагом будет освоение техники трёх вопросов.

Техника трёх вопросов

Данная статья, в общем, призвана ответить на вопрос: «Что говорить?». Для этой цели предлагается вначале ответить на три подготовительных вопроса. Нет, это не вопросы из популярной интеллектуальной телеигры. Это вопросы: «О чём я говорю?», «Кому?» и «Зачем?».

Ответом на первый вопрос будет сбор всех значимых в данной ситуации фактов. Например, многих приводит в замешательство просьба рассказать о себе. О жизни каждого человека можно рассказывать посекундно, однако мы понимаем, что требуется выдать ограниченный объём информации. Если же вспомнить тезисный подход, становится понятно, что отвечать нужно с учётом обстоятельств. Например, во время собеседования с работодателем молодому специалисту следует сказать о своём возрасте, месте учёбы, успеваемости, дате выпуска. Не будем перечислять весь список значимых фактов, лишь отметим, что эта стандартная ситуация.

Поэтому, во-первых, можно предвидеть этот вопрос и составить ответ на него заранее, дополняя его во время диалога в случае необходимости. Во-вторых, достаточно выбрать навскидку несколько фактов, изложить их и дополнить уже после уточняющего вопроса собеседника. Принцип отбора информации: самое главное; затем — немного дополнительных фактов, которые пришли в голову. Не бойтесь сказать мало, со временем вы научитесь лучше оценивать весь объём существенной информации, не упуская важных деталей.

Следующий вопрос является фильтром для первого. Наше общение всегда носит межличностный характер, даже в случае крайней «деловитости». Помимо эксплицитной, то есть выраженной в словах информации, мы сообщаем друг другу огромный объём информации имплицитной, то есть явно не выраженной. Проще говоря, всегда существует подтекст. Вместе с тем существует и контекст — текущие обстоятельства диалога, предшествующие ему, а также прогнозируемые последствия. «В доме повешенного не говорят о верёвке» — эта народная мудрость очень точно иллюстрирует процесс фильтрации фактов с помощью вопроса «Кому?». В примере с собеседованием ответ может быть таким: «Мне 20 лет, я окончил СПбГУ на отлично, и я тоже левша». — Если вы заметили, что ваш собеседник делает пометки в бумагах левой рукой. (Такой ответ будет соответствовать технике «присоединения», которой учат специалистов по продажам.) В наше время леворукость никого не удивляет, левшей, как правило, не стараются переучить. Однако в данном случае упоминание этого факта будет значимым именно для создания доверительной и неформальной атмосферы общения.

Наконец, третий вопрос призван экономить вашу энергию. Далеко не всегда нужно давать развёрнутый ответ. Более того, порой нужно показать собеседнику, что вы не собираетесь поддерживать диалог. Например, отказываясь помочь коллеге в ответ на его просьбу, совсем не обязательно пускаться в длинные запутанные оправдания, достаточно сказать: «Мне некогда». Если же это ваш близкий друг, ответ «Прости, я завален работой» продемонстрирует ваше сочувствие и уважительную причину отказа. Всё зависит от того, чего вы ждёте от данного диалога. Таким образом, ответив на эти вопросы, вы поймёте, что и как вам нужно сказать в той или иной ситуации.

В заключение необходимо отметить, что данный метод, конечно же, требует тренировки. Он может показаться громоздким, однако люди, которые от природы разговаривают легко и непринуждённо, постоянно отвечают на все эти вопросы и проделывают такую работу, сами того не осознавая. Упрощённо вся методика сводится к двум постулатам: «Всегда ищите главное» и «Сначала думаем, потом говорим». Автор данной статьи сам когда-то испытывал серьёзные проблемы с выражением своих мыслей, однако данная методика одновременно помогла ему научиться говорить более стройно и явилась результатом процесса самообучения.

«Когда читаешь – становишься знающим, беседа делает человека находчивым, а привычка записывать — организованным». Эти слова английского философа Фрэнсиса Бэкона сами по себе являются инструкцией для развития чёткой речи. Читайте, общайтесь с новыми людьми, размышляйте, записывайте свои мысли, и вы не просто сможете легко поддерживать диалог, но станете по-настоящему интересным собеседником. Надеюсь, приведённая здесь методика поможет вам в трудной речевой ситуации.