Как обжигали глину в древности

Как обжигали глину в древности

учебная литература

Тайны гончарного ремесла

Огонь — это стихия, которая породила керамику, огнем и заканчивается ее изготовление.

В керамике под термином «обжиг» в широком понимании подразумевается любой обжиг: предварительный (утильный, или бисквитный), дообжиг (второй, или политой), однократный, или обжиг декора.

При утильном изделия нагреваются до 800—850°С только с одной целью — чтобы при дальнейшем обливании их глазурью они не треснули. Второй обжиг — политой — более высокий: для гончарных изделий — 900—950°С. При этом происходит окончательное спекание черепка и заплавление глазури. Глазурь применяется в керамике для того, чтобы изделие не протекало и можно было специальными красками нанести по глазури рисунок. Подглазурные краски готовятся очень просто. Берут красители, приготовленные на металлической основе, и перетирают их с глицерином или со старым перебродившим пивом. Когда они высохнут, ими пользуются как акварельными красками, нанося на сырую (необожженную) глазурь.

Обжиг — не только технологический процесс, но и могущественное художественное средство. Управляя огнем, керамист может добиться возникновения фактур, тончайших градаций цвета черепка и глазурей. Поэтому, несмотря на высокие достижения современной индустрии печей, многие гончары предпочитают работу с живым огнем, изучают примитивные обжиги — полевые печи, земляные, капсюльные и многое другое.

Изделия в горне обжигались один раз. После обжига, чтобы они не пропускали воду, их смазывали салом и прожигали в русской печи. Объем горнов был разным: от 0,1 до 500 м3. Для фаянса, фарфора строили двухэтажные горны с использованием тепла отходящих газов.

Самый древний и самый простой горн — это так называемый напольный. Он представлял собой яму, в которую укладывались высушенные гончарные изделия, их укрывали предохранительным слоем, например отходами изделий после обжига и топливом — соломой, дровами, затем торфом или даже углем. Всё это снизу поджигалось. После того как топливо сгорит и печь охладится, все разбиралось и садка сортировалась.

На Руси гончары обжигали свои изделия либо в печи, либо в горне. Летом в мастерской было слишком жарко работать, если обжигать в печи; к тому же горн безопаснее в смысле пожара. Но устройство его не освобождало горшечника от необходимости иметь печь, которая требовалась для сушки изделий.

Гончарную печь ставил обычно сам мастер. Он клал ее в два кирпича, чтобы не так сильно раскалялась снаружи; ставил прямо с материка, и она имела вид обычной русской печи, топящейся по-черному — без трубы. Но у нее были и некоторые отличия. По бокам чела, немного выше его, устраивались две отдушины для выхода дыма; под устанавливался вдоль печи в два ряда кирпичами, положенными на ребро, что образовывало как бы три желобка на поду, выходящие своими отверстиями на шесток. Для обжига на эти кирпичи клались поперек штук 15 полуторааршинных полен, а на них уже ставилась предназначенная для обжига посуда в количестве 100—200 штук средних размеров. Гончар затапливал печь, всовывая в желобки тонкие высушенные поленца. От них загорались поперечные плахи, посуда раскалялась и через несколько часов уже имела вид прозрачного раскаленного добела железа. Дым и пламя выходили через чело и отдушины прямо в мастерскую, а оттуда через особую деревянную трубу — вытяжку — на улицу. Топка обычно длилась часа четыре-пять, и все это время гончар регулярно подкладывал новые поленца и каждый раз закрывал кирпичами отверстия желобков, играющих роль поддувал. В это время в мастерской становилось настолько жарко и тяжко, что стоять во весь рост было просто невозможно. Дым и тепло скоплялись вверху, и гончар вынужден был сидеть на корточках на полу перед печкой и следить за топкой. В мастерской всегда на случай пожара была запасена вода. Пожары возникали обычно оттого, что воспламенялась сушившаяся на печи растопка, хотя ее и закрывали листом железа.

Горн делали под открытым небом, обычно в склоне горы, шагах в 70—100 от строений. Это была круглая яма, несколько суживающаяся кверху, аршина в 1,5—2 глубиной, диаметром в нижней части в 2—2,5 аршина. Яма выкладывалась кирпичом, в поду имелись отверстия. Под подом проходили теплопроводы, идущие из топки, которая находилась не под ямой, а несколько сбоку и выходила своим отверстием на площадку, расчищенную в склоне горы ниже отверстия горна.

При закладке посуды в горн мастер прыгал в него и тщательно укладывал посуду, чтобы она не закрывала отверстий в поду, что предохраняло посуду от непосредственного соприкосновения с пламенем; отверстия огораживались черепками битой посуды. Сверху посуда тоже покрывалась слоем битых черепков. Обжиг в горне тянулся часов 7—8, причем все это время в топку подкладывались дрова.

После обжига как в горне, так и в печи посуда остывала 12—14 часов. Вынимали посуду руками или палкой-рычажком, если изделия были еще горячие. Вынутая посуда сразу накладывалась на воз и тщательно перекладывалась сеном.

Теоретически в зависимости от среды, в которой происходит обжиг, его разделяют на окислительный и восстановительный. Окислительный — это обычный обжиг, когда получается обычная красная или белая (в зависимости от свойств глины) посуда. При восстановительном обжиге, при температуре 900°С, замазываются все топочные устья и изделия томятся без доступа кислорода, керамика становится аспидной, черной. Такую керамику раньше именовали томленой, задымленной, чернолощеной, а изделия из такой керамики в простонародье назывались синюшками.

Мы в артели занялись возрождением чернолощеной керамики. Известная с древних времен и некогда очень популярная в народе, она в настоящее время почти полностью исчезла в России и попадает к нам в виде отдельных изделий с Украины и из Грузии, где чудом сохранилось ее производство.

Раньше этот процесс сопровождался большим выделением дыма и, конечно, мог совершаться только под открытым небом и в деревенских условиях. Повторить его в условиях мастерской крайне трудно, даже применяя самую совершенную вентиляцию. Поэтому производство чернолощеной керамики носит сегодня эпизодический характер. Мы же после четырех лет работы добились нужного эффекта в электрической печи практически в комнатных условиях.

Гончарная чернолощеная керамика имеет значительные преимущества перед обливной керамикой вообще и обливной, сделанной литьевым способом, в частности. При ее изготовлении не требуется второй обжиг, а значит, вдвое сокращается расход электроэнергии и время на ее изготовление. Кроме того, не требуется глазурь, которая составляет чуть ли не треть цены изделия. К тому же резко увеличивается прочность и снижается температура спекания черепка. Чернолощеная керамика имеет и эстетические преимущества: сейчас ее воспринимают одновременно и как традиционную, и как суперсовременную.

Очень важно при обжиге керамики правильно сделать садку — грамотно расположить изделия в печи. Проделывая эту операцию, нужно помнить, что с повышением температуры изделия несколько теряют свою прочность и чрезмерная нагрузка на них может привести к деформации. А это значит, что нельзя ставить друг на друга более трех изделий. При нагреве до 600°С они немного расширяются, поэтому не следует располагать их плотно друг к другу: не имея возможности расшириться, некоторые из них могут дать трещину. Важно выбрать правильный режим нагрева печи, так как ошибки обжига уже не исправить. У наших предков был колоссальный опыт, и они устанавливали режим обжига традиционно, в зависимости от интенсивности вывода дыма из трубы, от количества, качества и сорта дров, от порядка их сжигания. Температуру определяли по цвету раскаленного черепка. Все эти навыки придут и к вам, но для этого нужны время и терпение.

Современной наукой достаточно подробно изучен процесс обжига керамики. Существуют различные методы установления оптимального режима, но они применимы только для обжига в электрических печах. Однако, я думаю, некоторые достижения науки не помешают и гончару, обжигающему свои изделия в горне. Для этого надо знать, что белое каление черепка наступает при температуре, близкой к 1000°С, при температуре от 160 до 380°С черепок теряет физически связанную воду, а стало быть, дает значительную усадку. Вывод из этого очень простой: нагревание в данном интервале должно быть медленным. При обжиге от 300 до 600°С изделия несколько увеличиваются в размерах, и при 573°С в черепке происходит перекристаллизация, а следовательно, при этой температуре нужно обязательно сделать выдержку на 40—50 минут, иначе перекристаллизация пройдет не полностью и черепок даст микротрещины. И последнее: при температуре 850°C происходит большая усадка, которая характеризует начало спекания, поэтому на последнем этапе обжиг должен идти медленно. Как это все сделать в электрической печи, понятно. А как в горне? Наши предки это знали. Красноречивое подтверждение тому — экспонаты исторического музея. Вам же придется опираться на собственный опыт, тут вам поможет ваша интуиция, родовая память.

После достижения максимальной температуры, доведения черепка до белого каления, печь должна остыть. Ни в коем случае не открывайте ее, пока температура не упадет хотя бы до 200°С. Резкое охлаждение черепка на воздухе может привести к трещинам.

Вот и настал долгожданный момент открывания печи. К этому нельзя привыкнуть. Даже сейчас, когда я всего лишь пишу об этом, сердце бьется, как при первом обжиге. И каждый раз, когда вы будете брать и подолгу держать в руках еще теплые то горшок, то кухлю, то кринку, то щанки и поднимать их вверх, подбрасывать, словно ребенка, добрая улыбка не сойдет с вашего лица.

В конце я хочу сказать, что с тех пор, как наш предок случайно обжег кусок глины, прошло не одно тысячелетие, но принципиальная схема изготовления керамики до сих пор не изменилась — глина замешивается с водой, высушивается и обжигается. И так будет всегда. Всегда найдутся люди, которые, несмотря на достижения науки, станут тянуться к древним технологиям, открывая для себя опыт предков.

Александр Поверин.

«Народное творчество», №2, 2000г.

Гончарный круг и печь

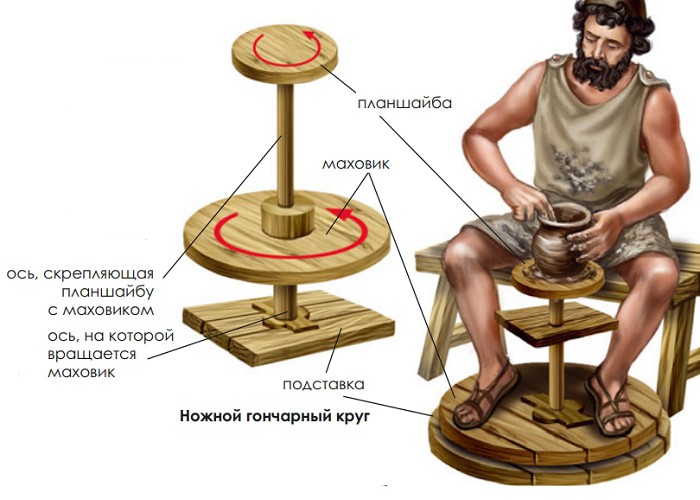

Вылепляя сосуды ленточным способом («колбасками»), древние гончары задумались о том, как облегчить работу, заменив круговые движения рук вращением самой заготовки изделия. С приёмами вращения люди познакомились с открытием колеса, и колесо стало основой гончарного круга. Следующим шагом в развитии гончарного дела стало изобретение печей для обжига. Сосуды, изготовленные на гончарном круге и обожжённые в печах, получались изящными, прочными и долговечными.

Крутить и лепить

Вращать заготовку сосуда из сырой глины неудобно — глина липнет к подставке, — нужно вращать её вместе с подставкой (планшайбой). Планшайбу — диск — насадили на ось, как насаживали колесо на ось повозки. Рабочая поверхность диска должна быть ровной, поэтому верхний конец оси станка не выступал наружу.

Нижним концом ось втыкали в землю, крепили к подставке или к скамейке, на которой сидел гончар. Диск вращали левой рукой, а правой рукой кусочком мягкой глины обводили стенку сосуда, наращивая её по спирали вверх. Так работали на ручном гончарном круге.

Как ноги освободили руки

Чтобы лепить двумя руками, мастеру нужен был помощник, вращающий гончарный круг. Двумя руками гончары смогли делать тонкостенные (до 3 мм толщиной) сосуды сложных форм. Потом придумали крутить гончарный круг ногами. Идею подсказал принцип работы колёс повозок — два колеса поставили на вертикальную ось, и так появился ножной гончарный круг, заменивший гончару помощника.

Нижний диск служил маховиком, он вращался на оси, врытой в землю или укреплённой на подставке. Другой осью маховик был жёстко связан с верхним диском — планшайбой. Вращая маховик ногами, мастер раскручивал и скреплённую с ним планшайбу с заготовкой изделия.

Деревянные диски древних гончарных кругов были небольшими и лёгкими. Но в Уре был найден большой и тяжёлый керамический диск гончарного круга с ручкой на нижней поверхности. Этот диск резко и с силой раскручивали, и он вращался долго и равномерно, позволяя гончару не отвлекаться от лепки. Мастер, изготовивший такой круг, понимал свойства вращения и намеренно сделал свой диск — маховик тяжёлым.

Вращение и маховик

Рабочий диск ручного гончарного круга был и планшайбой, и маховиком — механизмом вращения. Маховик, раскручиваясь под воздействием внешней силы (например, силы гончара), накапливает энергию за счёт разгона, а затем расходует её на поддержание вращения — колесо крутится по инерции, т. е. сохраняя полученную скорость. Чем тяжелее маховик, тем дольше он поддерживает вращение. Пряслице на конце веретена — тоже миниатюрный маховик.

Маховик — массивное вращающееся колесо, использующееся для накопления энергии.

Инерция — свойство тела сохранять свою скорость (или неподвижность), если на него не действуют другие тела.

Печь для обжига

Усовершенствовалась и техника обжига керамики. На открытом огне не удавалось поддерживать температуру выше 300 °С, при которой керамика пропекалась слабо. Опыт использования примитивных печей для приготовления пищи подсказал, что температура в печи выше, чем на открытом огне, — ведь в печи жар идёт не только от огня, но и от её раскалённых стенок. Гончары стали строить печи для обжига своих изделий.

Над костровой ямой возводили каркас из палок и обмазывали его толстым слоем глины, оставляя отверстия для укладки топлива и керамики и для выхода дыма. Когда глиняные стенки высыхали, в печи разводили огонь и обжигали саму печь. Деревянный каркас выгорал, оставался прочный керамический купол. Керамические стенки, раскаляясь, отлично держали жар, и температура в печи доходила до 900 °С. При такой температуре частички глины хорошо спекались, и изделия становились прочнее.

Греки разработали сотни форм сосудов для питья и подачи блюд, для хранения напитков, продуктов и благовоний. Эти формы получили название и стали традиционными для древнегреческой керамики. После обжига керамика приобретала красноватый оттенок, её расписывали жидкой, подкрашенной чёрным глиной и снова обжигали. Также посуду украшали рельефами.

Развитие идеи

Гончарные круги используют и по сей день для создания штучных гончарных изделий, но современные станки вращают не руками и ногами, а электроприводом.

Принцип действия маховика, открытый благодаря изобретению гончарного круга, позднее был использован в механизмах ветряной и водяной мельниц. Маховики есть во многих современных механизмах, например в автомобилях. Раскрученный маховик удерживается в плоскости вращения, сохраняя своё положение в пространстве. Так, юла, пока крутится, стоит вертикально на тонком стержне. Узкие велосипедные колёса, пока вращаются, удерживают велосипед и седока в вертикальном положении. Это свойство вращения называется гироскопическим эффектом. На нём основано действие гироскопов, применяющихся, например, в навигации. По гироскопу уточняют курс кораблей, самолётов, ракет. Принцип действия, заложенный в древнем изобретении — гончарном круге, — используется во многих высокотехнологичных современных устройствах.

Не меньшее влияние на развитие техники и технологий оказало изобретение гончарной печи — её принцип лёг в основу печей для выплавки металлов.

Гончарное ремесло: от древности до наших дней

Гончарное ремесло зародилось ещё в древние времена. Многочисленные археологические находки подтверждают, что первые вылепленные вручную изделия из глины принадлежат эпохе неолита. Сохранившиеся до наших дней прочные глиняные фигурки и предметы быта в самых ярких красках рассказывают об истории развития древнего ремесла, которое со временем развилось настолько, что стало искусством.

_

Гончарство в мире

Глина – распространённый материал, которым щедро одарила человечество природа. И люди издавна использовали её. Поначалу пытались вылепить из неё самые необходимые предметы (посуду для приготовления пищи, чашки, тарелки), практичные и непритязательные. Со временем, после того как был изобретён гончарный круг и открыты способы обжига, бесформенный кусок глины в руках профессиональных мастеров начал превращаться в изысканные изделия.

Каждый народ гордится своей историей развития гончарного искусства. В Китае оно было известно ещё за 2000 лет до н. э. и развилось до высочайшего уровня, о чём свидетельствует появление знаменитого китайского фарфора, который ценится во всём мире.

Из Древней Греции до наших дней дошли знаменитые амфоры, вазы, кувшины, которые имеют изящные и причудливые формы. На вазах древние греки рисовали целые истории из мифов, сценки повседневной жизни. Использовались различные техники работы с глиной. Так, на краснофигурных вазах для изображения оставляли естественную окраску глины, а фон закрашивали чёрным цветом. При создании чёрнофигурных изделий на красноватую глину наносили картинку чёрным лаком. Такие предметы считались роскошью, их можно было встретить в домах богатых греческих вельмож.

В странах Африки изделия из глины изготавливались вручную, затем сушились на солнце и обжигались с помощью горящей соломы. Сегодня простые формы и фактура, естественные цвета, анималистические, растительные и абстрактные геометрические рисунки африканской керамики пользуются большим спросом у ценителей прекрасного.

Гончарство на Руси – одно из важнейших и древнейших ремёсел. Поначалу русичи делали из этого природного материала только кувшины, сковороды, чашки. Но со временем, по мере накопления опыта работы с глиной, ремесло стало превращаться в промысел, причём производили уже не только товары бытового назначения, но и игрушки, статуэтки, предметы роскоши. Появились гончарные мастерские, художественные студии, творческие артели, использующие при работе различные способы обжига, технологии замешивания глины. В результате каждая мастерская приобретала свой фирменный стиль, благодаря которому многие из них знамениты на весь мир (Дымковская игрушка, Гжель).

Новые функции гончарного искусства

Гончарство долгое время было важным и почётным промыслом, которым могли заниматься только хорошие мастера. Оно постоянно совершенствовалось и развивалось. Но постепенно глину стали заменять металл, олово, а потом и пластик, с которыми природный материал уже не мог соперничать по своей цене и сферам применения.

Невозможно представить себе, чтобы этот вид древнего искусства мог совсем исчезнуть. Однако история развивается по спирали, и сегодня наблюдается всплеск интереса к работе с глиной. Но теперь гончарное ремесло раскрывает себя с другой стороны.

Если ранее ремесло было источником заработка, то теперь это в большинстве случаев способ релаксации, творческого самовыражения. Наряду, конечно, с существованием модных керамических мастерских, выпускающих по-настоящему ценные дизайнерские вещи.

Существует большое количество гончарных мастерских, в которых проводятся мастер-классы по созданию простых изделий из глины, не требующих особых навыков и умений. Посещают такие кружки дети и взрослые, которые хотят создавать красоту собственными руками, украшать глиняными изделиями свой дом и дарить близким людям.

О пользе работы с глиной

_

Для малышей 4-5 лет польза лепки состоит в основном в том, что она помогает развить мелкую моторику, причём занятия проходят в увлекательной форме: играючи, дети знакомятся со свойствами глины. В отличие от работы с пластилином, лепка из глины требует особой подготовки материала, что развивает у детей ответственность, логическое мышление.

Для детишек 6-7 лет глина даёт возможность активно развивать фантазию. Практические навыки взаимодействия с природным материалом быстро схватываются, в этом возрасте ребёнок может уже сам разрабатывать дизайн своей поделки, сюжет создаваемой композиции.

Для взрослых работа с глиной тоже приносит пользу. Это очень сильно расслабляет, успокаивает. Увлечение запросто перерастает в серьёзное хобби. Кстати, существуют методики глинотерапии, направленные на снижение агрессивности, устранения фобий, негативных эмоций у взрослых людей. Если для малышей работа с глиной является способом открытия чего-то нового в мире, то для взрослого человека это способ обрести личностную гармонию.

Работая с живым материалом, извлечённым из недр земли, человек как бы соприкасается с природой, получая от неё заряд энергии. Когда взрослый опускает руки в глину, он абстрагируется от внешнего мира, сосредотачивается на своих внутренних ресурсах. Гончарство, по своему терапевтическому воздействию, можно сравнить с прогулкой по лесу, отдыхом на берегу моря. То, что контакт с природой спасает от усталости, эмоциональной истощённости, не нуждается в доказательствах, а глина – это природный материал.

Гончарное дело – одно из самых древнейших и интереснейших ремёсел. Но если ранее им могли заниматься только мастера, то теперь работа с глиной доступна каждому. Любой человек может создавать свои произведения, получая при этом положительный энергетический заряд.

Гончарная мастерская в ЭТНОМИРе

Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

_

Гончарную мастерскую в этнографическом парке-музее найти не составит труда: Улица Мира, Дом Ирана и Ирака. Здесь всегда кипит работа, и посетители парка обычно не проходят мимо. Ничто так не завораживает, как волшебным образом меняющаяся в руках мастера форма сосуда.

Гончары, работающие в мастерской, приехали в ЭТНОМИР из разных регионов России и разных стран мира, поэтому со знанием дела изготавливают самые разные изделия: славянские крынки для молока и горшки для каши, грузинские кувшины для вина, азиатские пиалы для чая, греческие амфоры для масла и многое другое.

Изделия наших мастеров вы увидите и в домах Улицы Мира (Греции, Грузии, стран Африки и других), и в этноотелях ЭТНОМИРа (согласитесь, в номере гостиницы «Подворье» приятно пить не из обычного стеклянного стакана, а из глиняной кружки, а в отеле «Караван-сарай» – из керамической пиалы). Их также можно приобрести в сувенирных лавках ЭТНОМИРа. А главное – каждый гость ЭТНОМИРа может сам сесть за гончарный круг и испытать удивительные чувства, создав из податливой глины свой собственный шедевр.

Все про гончарное ремесло: история искусства, виды изделий из глины, этапы работы с глиной

Гончарное дело не просто древнее ремесло, оно пускает свои корни в те времена, когда люди еще не овладели даже примитивной агротехникой. И ремесло не просто живет, а переживает сегодня новый виток популярности. Все, что вы хотели узнать про гончарное дело, его секреты и принципы, а также возможность мощного стартапа – далее.

История гончарного дела

Еще недавно историки сводили возникновение ремесла ко временам десятитысячелетней давности. И вот сравнительно недавнее открытие археологов перевернуло это представление о древности гончарства: в Хорватии обнаружили фигурки животных, возраст которых не менее 17,5 тысяч лет!

Первый обожженный сосуд относится к эпохе мезолита. Хотя, что интересно, первоначально умельцы использовали глину не как податливый материал для посуды, а как природное «тесто» для лепки статуэток и фигурок животных. Скорее всего, они носили ритуальный характер, принадлежали к тотемам и оберегам.

О гончарном круге, как полноценном приспособлении для работы с глиной, упоминается в Ветхом Завете. Но это не значит, что он не мог появиться значительно раньше описываемых в книге времен. Известно только, что какое-то время человек мог рассчитывать лишь на ручной труд, но уже тогда понимал – глина способна на многое.

Гончарное ремесло в мире

Распространена глина повсеместно, а значит, в самых разных точках земли человек обращался к природному материалу с богатыми возможностями. Пластичная субстанция в руках умельца обретала форму, а главное, обретала и смысл. Но в каждой части света история гончарного искусства своя.

Например, в Китае ремесло появилось как минимум за 2000 лет до нашей эры – примеры тому в виде удивительной керамики и фарфора Китайской Империи красноречивы. Есть сведения и о том, как налажено было гончарное производство и в Античном мире: умельцы использовали простую железистую глину, которая превращалась в изящные амфоры и сосуды.

Веками гончарное искусство развивалось и совершенствовалось, не сдавало своих позиций. В Средневековье керамическую посуду потеснили изделия из серебра, золота и олова. Металл оказался конкурентом глины, но из нее продолжали активно делать гончарные монограммы, изразцы, фамильные гербы – речь идет о знати, конечно. Простой люд такого позволить себе не мог, а потому о полном отказе от глиняной посуды говорить не приходится.

Гончарное ремесло на Руси

На этих территориях гончарное ремесло развивалось еще в доисторическую эпоху. И сейчас археологи обнаруживают во время раскопок артефакты, говорящие много о быте и уровне развития людей разных эпох. Самые интересные образцы – это керамические изделия, сделанные еще до появления гончарного круга. Когда люди научились делать изделия из глины на специальном круге, ремесло стало промыслом, и оно переживало свой расцвет.

Появлялись гончарные мастерские, где каждый хозяин наносил на изделие фирменное клеймо. Форма, размеры, технические хитрости обжига – все это были инструменты крупного рынка, которым в то время считалось гончарство.

В девятом столетии на Руси не знали гончарного круга: ручной керамикой занимались, в основном, женщины.

Что же до цифр, то еще в девятом столетии на Руси не знали гончарного круга: ручной керамикой занимались, в основном, женщины. Чистую глину комбинировали с песком, мелкими ракушками, кварцевыми и гранитными частичками. В конце девятого века на юге страны появился гончарный круг: прогресс связывают с переселением туда славянских племен. Именно технический прорыв привел к появлению такой профессии – гончар. Начали появляться мастерские, где работали уже мужчины: так и стало исключительно женское занятие преимущественно мужским.

Затем гончарному ремеслу на Руси пришлось пережить спад: татаро-монгольское иго перевернуло историю древнерусского государства, керамическое дело остановилось. Утварь становилась грубее, уничтожались выдающиеся работы гончаров. И только после освобождения от агрессоров гончарное дело потихоньку начало возрождаться. С переменным успехом оно дошло до наших дней, и в информационную эру больших технических возможностей, славяне стали открывать все больше фамильных гончарных мастерских, а их работы (не без помощи соцсетей) быстро и ловко разлетаются по сотням тысяч адресов. Древний промысел нашел себя и в 21 веке.

Данное видео познакомит вас с историей развития гончарного ремесла.

Виды изделий из глины

Глина – душа гончарного дела. Природный вторичный продукт образуется в ходе разрушения горных пород в результате выветривания. Смешиваясь с водой, глина становится массой с невероятной пластичностью. Керамикой называют материалы и изделия, созданные путем формования и обжига глин. Все керамизделия принято делить на пористые и плотные.

Плотные

Им свойственен показатель водопоглощения меньше 5%. Яркие примеры плотной керамики – напольная плитка и дорожный кирпич. Санитарно-техническую отрасль могут представлять и плотные, и пористые изделия. Плотность керамики определяет степень спекания.

Пористые

Поглощают более 5% воды. К ним относят глиняный кирпич, пустотные стеновые камни, черепицу для кровли, облицовочную плитку. Различие изделий обуславливает структура черепка. Керамический черепок – это материал, из которого после обжига состоит керамика.

Материалы гончарного ремесла

Глина состоит из очень маленьких кристаллов, которые и формируют каолинит, глинообразующий материал. Используют в гончарстве несколько сортов глины.

Глиняные изделия производят из:

Каждый вид природного материал отличен от другого: например, из белой глины производят изделия, которые после обжига приобретают цвет слоновой кости. Из майолики делают знаменитую фаянсовую посуду. Глина же для фарфора непористая, после обжига изделие приобретает характерную прозрачность и изящество.

Отдельного упоминания заслуживает глазурь для керамики, без которой сегодня невозможно представить гончарное искусство. Глазурью называют тонкое стекловидное покрытие, которое наносят поверх изделия из глины. Керамическая глазурь может быть глухой и прозрачной, блестящей и матовой, цветной и бесцветной. Глазурирование – процесс, при котором предмет окунается в глазурный шликер. Второй вариант – поливка предмета составом глазури. Используют нередко и метод распыления. Прозрачную глазурь можно сделать даже в домашней мастерской, хотя вручную сегодня этим мало кто занимается.

Инструменты для работы с глиной

Лепка из глины – процесс, предполагающий оттачивание мастерства. Какие-то инструменты покажутся неудобными, и вы будете искать подходящую альтернативу. У каждого мастера появляется свой инструмент: чуткий и вторящий его стилю работы.

Список инструментов для начинающего керамиста выглядит так:

Настоящий керамист не может работать без гончарного круга. Когда начинали делать предки изделия из глины, его не было, и вы, как новичок, можете пойти тем же путем. Но практически все приходят к тому, что развиваться без наличия гончарного круга невозможно. Он формирует посуду и прочие изделия, задействовав инерцию вращения. Это придает работе нужную форму и, что немаловажно, повышает производительность труда.

Этапы работы с глиной

Не спешите сразу делать керамические шедевры – научаться в любом возрасте приходится по принципу «от простого к сложному». Сначала потренируйтесь соблюдать все этапы работы, тщательно отрабатывая каждый.

Подготовка глины

Разбейте материал на маленькие части, высушите, а потом залейте горячей водой. Когда глина набухнет, переложите ее на стол, устланный тканью. Регулярно материал переминайте и переворачивайте. Когда лишняя вода уйдет, можно браться за дело – глина готова.

Если же в ней есть примеси, ее предварительно очищают. Это можно делать путем продавливания через мелкую сетку (в пластичном состоянии) либо разминая в руках сухой материал. Можете залить глину водой, дать пару часов отстояться – тяжелые примеси оседают на дно.

Глиняное тесто проминают на столе. Струной, сделанной из лески или же гитарной, с закрепленными по бокам деревянными брусочками, глину разрезают.

Формовка изделий

Предполагает несколько способов работы. Первый – это вытягивание сосуда из куска глины на гончарном круге. Существует также формовка путем выбивания, отминка в форму, лепка из четырех горизонтальных поясов, лепка из нескольких частей со спаями, а также ленточно-жгутовый способ.

Современный гончарный круг электрический, и хоть это упрощает процесс изготовления изделия, научиться работать руками придется так, как учились этому еще наши предки. Можно сравнить уроки работы на круге с уроками игры на фортепиано: каким бы оно не было технически совершенным, руки, их постановка, опыт и прилежание решают все. Толщину сосуда, который вы делаете, должны чувствовать тактильно: никакая техника здесь не поможет. Когда вы научитесь нескольким базовым постановкам рук на гончарном круге, примитесь за освоение основных операций. Начиная от центровки глины на круге, продолжая фиксированием дна сосуда, вы постепенно будете осваивать очень интересное, живое ремесло.

Обжиг

Оставшаяся в материале часть влаги испаряется при обжиге, начинается процесс остекловывания. Материал в руках мастера обретает жесткость и прочность, он более не способен присоединять воду. Сегодня для обжига чаще используются электрические муфельные печи. Какую температуру выставлять – отдельное мастерство: ее плавно повышают, а потом плавно же понижают (по четкой схеме).

Пока изделие не остынет, из печи его не вынимают – может расколоться. Готовая работа словно катарсис для мастера, гончарные изделия ручной работы не сравнятся с конвейерным производством.

Нанесение глазури

Делать это можно путем пульверизации, которая должна пройти несколько сеансов (3-5), после каждого изделие просушивается. Применяется и метод набрызга с помощью кисточки или щеточки с иголкой. Мастер может выбрать окунание, полив, тампонирование, кистевое нанесение глазури – как именно декорировать керамику, автор решает индивидуально. Обычно начинают пробовать себя в этом деле молодые керамисты, выбирая тампонирование и пульверизацию.

Что требуется, чтобы открыть свое дело

Стартовать с нуля не получится: вы должны «прокачаться» в плане техники и предусмотреть начальные траты. Посмотрите, что у вас хорошо получается: мелкая сувенирная продукция или вы, к примеру, неплохо делаете авторскую посуду.

Примерный план действий:

В видео подробно рассказываются достоинства гончарного ремесла как бизнеса.

Попробовать стоит: даже если дальше хобби не зайдет, глина будет дышать в ваших руках, руки приобретут особую чуткость и даже кинестетическую интуицию – занятие действительно завораживает. Ручной труд с психотерапевтическим эффектом: не зря так называют гончарное дело, которое своей тысячелетней историей обеспечило себе лучшую рекламу.