какой источник финансирования не использовался при проведении политики индустриализации

На какие средства СССР провел индустриализацию?

В 1927 году стало очевидно, что с помощью НЭПа невозможно было осуществить индустриализацию. Так как НЭП не капитализм и не социализм (ни рыба, ни мясо), а третьего пути осуществления индустриализации не существует (в Китае сейчас банальный капитализм, а конвергенция всегда ведет к реставрации капитализма).

Возврат к капитализму не могли допустить большевики, а при НЭПе невозможно было построение социализма, так как при социализме товарно-денежные отношения совсем иные по форме и содержанию; кроме того, необходимым условием построения социализма является искоренение частнособственнической психологии. НЭП изначально был тупиком, временным отступлением большевиков от идеи социализма, из-за массовых крестьянских восстаний 1920/21 г.г., вызванных продразверсткой. С помощью НЭПа консенсус с крестьянами был восстановлен. К 1927 году страна смогла достичь уровня 1913 года, как в промышленности, так и в с/х, задействовав промышленные мощности, созданные до революции. Но средств на строительство новых промышленных объектов и одновременно на покупку сельхозпродукции по более-менее высоким ценам у крестьян, чтобы кормить города, государство не имело.

При этом в 1913 году отставание России от ведущих стран мира было колоссальным.

А за прошедшие 14 лет, 1913-1927 г.г. отставание России от ведущих государств мира тотально возросло и стало катастрофическим, на 70-100 лет, что могло привести к уничтожению не только СССР, но и России в целом, так как капиталистический мир не мог смириться с существованием СССР, война была неизбежна, лишь ускоренная индустриализация могла спасти нашу страну. Которую невозможно было осуществить без коллективизации.

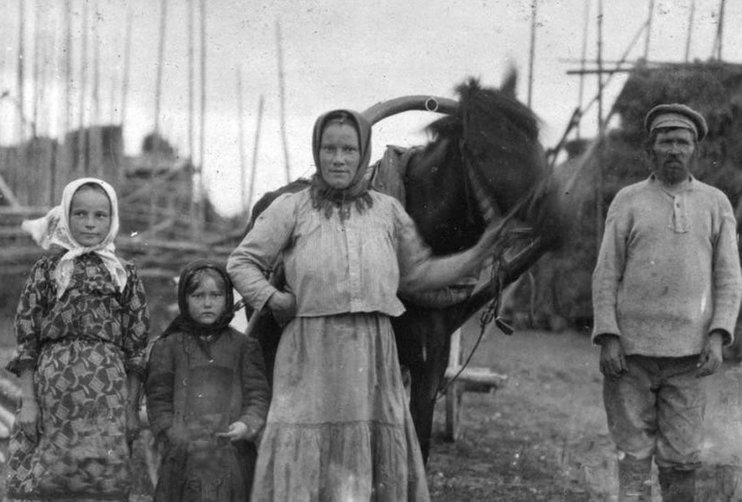

1) Коллективизация должна была дать городу зерно, причем фактически бесплатно. Так как средств одновременно на индустриализацию и на покупку зерна государство не имело. А продавать дешево зерно городу деревня не желала, что показал «хлебный кризис» 1927 года. Зерно решили забрать у крестьян с помощью коллективизации. Что невозможно было изъять у индивидуальных хозяйств, то можно было забрать у хозяйств коллективных с помощью председателей колхозов и членов правления, на которых воздействовать было гораздо проще, чем на разнородную крестьянскую массу.

2) Коллективизация, введение механизации в деревне должны были высвободить лишнюю рабочую силу из деревни, что нужна была для осуществления индустриализации. При этом из сытой деревни в голодный город крестьяне не поедут, а значит города должны жить лучше.

Проблема СССР-России состояла в том, что во всех развитых государствах реформа сельского хозяйства, его укрупнение, произошла до индустриализации, а в СССР то и то пришлось осуществлять одновременно, но иного выхода не существовало, на кону было будущее страны. Все это могло привести к масштабному голоду в СССР, в случае неблагоприятных погодных условий или иных факторов, пока в колхозы не придет в больших количествах сельхозтехника, которую даст индустриализация. Данная сельхозтехника должна была навсегда избавить страну от голодоморов, которые раз в три года происходили в России до революции в начале 20 века. Голода избежать не удалось.

Трудность осуществления индустриализации заключалась в том, что в условиях конфронтации с западом и внешней изоляции было невозможно получить внешние займы, в итоге индустриализацию пришлось проводить в основном за счет внутренних резервов.

Источники финансирования и осуществления индустриализации в порядке их значимости:

С 1934 года на экспорт, принося валюту СССР, пошла продукция индустриализации, в частности трактора.

2) Доходы от сельского хозяйства.

4) Рост цен на товары и рост налогов с населения, отчего уровень жизни в СССР в 1930 году упал в два раза по сравнению с 1927 годом. И только к концу 30-х годов уровень жизни превысил на 20% уровень жизни 1927 года.

5) Доходы от легкой промышленности.

6) Систематические займы внутри СССР у населения; за счет займов государственный долг СССР к 1931 году вырос с 367,2 млн. руб. до 2504,8 млн. руб., т. е. почти в семь раз. Также существовало много других форм добровольных пожертвований: на Красную армию. на беспризорников и т.д, там поборы составляли 5-10% зарплаты.

7) Денежная эмиссия (печатание денег), рост денежной массы в обращении более чем в два раза опережал рост производства предметов потребления, что привело к росту цен и дефициту потребительских товаров к 1933 году.

Семь, выше перечисленных источников финансирования, были самыми важными и сыграли решающую роль в индустриализации. Но существовало еще несколько источников поступления средств:

9) В конце 20-х г. значительно повысили прогрессивный налог на нэпманов, что дало не только хорошие деньги государству, но и привело к свертыванию частного сектора в промышленности и торговле.

10) Мобилизация средств населения через сберкассы, на 1 октября 1929 г. количество вкладчиков составило 7172,2 тыс. человек, а сумма вкладов — 315,8 млн. рублей.

11) Кредиты иностранных государств и инвестиции иностранных частных предпринимателей, но в основном данные кредиты были незначительны и брались не для финансирования индустриализации, а для покрытия кассовых разрывов, ускорения оборота, до момента перечисления средств от закупающих иностранные товары советских учреждений.

12) Продажа культурных, музейных ценностей за рубеж, причем особо ценные картины и другие экспонаты на продажу не шли. В общей сложности выручка от реализации художественных ценностей музеев составила менее 25 миллионов золотых рублей, мышиная возня. Что в 11 раз меньше, чем дал Торгсин, в годы Великой депрессии не стало желающих покупать картины. В итоге распродажу вскоре прекратили, большую часть картин вернули в музеи.

13) Монетизация трудового энтузиазма масс (социалистическое соревнование, массовое перевыполнение плана, стахановское движение и др.). К 1938 г. в стране насчитывалось около 1,6 млн стахановцев.

Итоги индустриализации поражают.

С 1929 по 1940 год среднегодовой рост промышленной продукции в СССР составлял 16%. В США наиболее высокие темпы в развитии пришлись на период с 1890 по 1895 год – 8,2%.

ВВП росло в среднем на 6% в год.

Построено с нуля 8.6 тыс. крупных заводов; модернизировано, расширенно около 2 тыс. заводов из 7.3 тыс., что достались от царизма.

Были созданы новые отрасли промышленности: авиастроение, автомобилестроение, приборостроение, станкостроение, тракторостроение и т.д.

В СССР число рабочих и служащих крупной промышленности увеличилось с 1929 по 1940 год с 3,8 млн. до 11 млн. человек. Количество инженеров выросло в 7 раз. Была ликвидирована безработица.

Без осуществления индустриализации, поражение нашей страны в предстоящей войне с капитализмом, было неизбежно.

Тест по истории России «Индустриализация в СССР» (9,11 классы)

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

История новейшего времени

Индустриализация в СССР

(+ политическая борьба в 20-ые гг. XX века)

Что можно считать главными причинами проведения политики индустриализации в СССР?

Выберите несколько(3) из 6 вариантов ответа:

1) западная промышленность отставала от советской по основным показателям развития

2) сложная международная обстановка требовала укрепления обороноспособности страны

3) необходимо было получить средства для проведения коллективизации сельского хозяйства

4) советская промышленность значительно отставала от западной по основным показателям развития

5) необходимо было обеспечить резкий подъём жизненного уровня населения для сохранения социальной стабильности

6) необходимо было обеспечить независимость от зарубежных поставок машин и оборудования

Алексей Стаханов стал зачинателем стахановского движения. К чему стремились его последователи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) освоить смежные профессии

2) внедрить в производство собственные изобретения

3) перевыполнить плановые показатели

4) на личные сбережения купить оборудование для предприятия или технику для колхоза

Какие особенности можно выделить в проведении индустриализации в СССР (в сравнении с западными странами)?

Выберите несколько(3) из 6 вариантов ответа:

1) проводилась ускоренными темпами

2) начиналась с тяжёлой промышленности

3) проведение заняло больший промежуток времени, чем в западных странах

4) основывалась на государственной экономической системе

5) основывалась на сочетании государственной и рыночной экономических систем

6) начиналась с лёгкой промышленности

Какой источник финансирования НЕ использовался при проведении политики индустриализации?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) займы у населения

2) сокращение потребления

4) неэквивалентный обмен между городом и деревней

5) доходы от продажи ресурсов на мировом рынке

Верны ли следующие утверждения об итогах индустриализации?

А) В результате проведения политики индустриализации СССР вышел на 1-е место в мире по объёму промышленного производства.

Б) Политика индустриализации способствовала значительному повышению жизненного уровня деревенского населения в СССР.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

3) верны оба утверждения

4) оба утверждения не верны

Данный плакат свидетельствует о том, что индустриализация в СССР носила именно такой характер.

Составьте слово из букв:

ННИАВАОРЯФСРО (жен. род)

(в значении: ускоренный по степени развития, быстрый )

+ вопросы по теме политическая борьба в СССР в 20-ые годы

Поставьте в хронологическом порядке оппозиционные течения внутри Коммунистической партии (большевиков)

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

а) «рабочая» оппозиция б) объединённая оппозиция

в) левая оппозиция г) правый уклон

Самой популярной партией в России накануне и в первые годы после Октябрьской революции были:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

Какому термину соответствует определение?

Партия или группа, которая выступает против господствующей партии или мнения, поддерживаемого большинством.

Верны ли следующие утверждения?

А) В первой половине 1920-х годов в СССР окончательно установилась однопартийная система.

Б) Резолюция Х съезда РКП(б) «О единстве партии» запрещала создание оппозиционных групп.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

3) верны оба суждения

4) оба суждения не верны

1) (1 б.) Верные ответы: 2; 4; 6;

2) (1 б.) Верные ответы: 3;

3) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4;

4) (1 б.) Верные ответы:

5) (1 б.) Верные ответы: 3;

6) (1 б.) Верные ответы:

7) (1 б.): Верный ответ: 1934.;

8) (1 б.) Верные ответы: 3;

9) (1 б.) Верные ответы: 4;

10) (1 б.) Верные ответы: «ФОРСИРОВАННАЯ».

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс повышения квалификации

Методика преподавания истории и обществознания в общеобразовательной школе

Курс профессиональной переподготовки

История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации

Номер материала: ДБ-1141282

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Более половины родителей не состоят в родительских чатах

Время чтения: 1 минута

В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября

Время чтения: 2 минуты

В школе в Пермском крае произошла стрельба

Время чтения: 1 минута

Школьников не планируют переводить на удаленку после каникул

Время чтения: 1 минута

Минобрнауки утвердило перечень олимпиад для школьников на 2021-2022 учебный год

Время чтения: 1 минута

Минцифры предложило разработать «созидательные» компьютерные игры

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Финансирование индустриализации в СССР. Где брали деньги?

В декабре 1925 г. на XIV съезде коммунистической партии Советского Союза был рассмотрен вопрос об индустриализации. Шла речь о необходимости превращения СССР из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую их. Законодательно курс на индустриализацию был закреплен спустя полтора года. Страна должна была в короткие сроки нарастить промышленный потенциал для сокращения отставания экономики от развитых капиталистических государств.

Партия исходила из прямого указания В. И. Ленина о том, что «единственной материальной основой может быть крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и земледелие». По первым принятым руководством страны планам ожидался рост производства на 80-100%, что было намечено реализовать в течение 10 лет. Наряду с этим необходимо было повысить производство в сфере тяжелой промышленности на 47-48%. При этом отказ о существовавшей раннее НЭП (новой экономической политики) означал смену целей, переориентацию политики. В 1926 г. Сталин заявил, что «индустриализация является основным путем социалистического строительства».

Цели индустриализации

В 1928 г. вся страна выпускала за день 2 грузовика и 3 трактора. За рубежом закупали около четверти текстильного оборудования, более половины паровых турбин, почти 70% металлорежущих станков и тракторов. Если принять уровень промышленного производства в 1913 году за 100%, то в 1928 году в СССР он составлял 20%. В других развитых странах этот показатель выл выше в разы и составлял: в США – 160%; в Германии – 104%; Франции – 127%; Англии – 90%.

Таким образом, СССР уступал передовым странам по производству продукции на душу населения в 4-8 раз. Почему руководство страны пошло по пути внутренних займов?

• Во-первых, как известно, не получилось разжечь «мировой пожар»: не произошли революции в странах Европы, которые дали бы надежду на создание единого европейского социалистического государства. Это означало, что СССР оказывался в блокаде капиталистических стран, не готовые признать новую власть и социалистическое государство как себе равное.

• Во-вторых, по результатам Генуэзской конференции, состоявшейся в 1922 г., РКП(б) окончательно осознала невозможность притока иностранного капитала в российскую экономику, даже обсуждая вопрос о форме компенсации бывшим иностранным собственникам при условии признания СССР де-юре государствам. Это было вызвано противоречиями, возникшими между странами: Европа желала, чтобы СССР признал все царские долги. Очевидно, что согласия не было достигнуто.

Позже Бухарин в своем выступлении в поддержку использования внутренних источников заявил: «Источники могут быть разными. Они могут заключаться в трате ресурсов, которые у нас были, в выпуске бумажных денег с риском инфляции и товарным голодом, в переобложении крестьян. Но это не прочно, может угрожать разрывом с крестьянством. В. И. Ленин указал другие источники. Прежде всего максимальное сокращение всех непроизводственных расходов, которые у нас огромны и повышение производительности труда. Не эмиссия, не проедание запасов, не переобложение крестьянства, а качественное повышение производительности общенародного труда и решительная борьба с нерациональными расходами — вот главные источники накопления».

Однако его мнение не поддержали остальные члены партии. Окончательное было принято согласно мнению Генерального секретаря ЦК КПСС И. В. Сталина.

Несмотря на мнение Бухарина, первым источником средств для развития ведущих отраслей тяжелой промышленности в конце 20-х гг. прошлого столетия были займы у крестьян. Так, в июле 1928 г. на пленуме ЦК Генеральный секретарь И. В. Сталин сформулировал идею «дани» с крестьянства посредством введения «добавочного налога». Эта мера была представлена как временная, однако вскоре стала нормой и надолго легла в основу хозяйственного строительства в СССР. В 1927 г. займы у крестьян составили 1 млрд. руб., а в 1935 г. – 17 млрд. руб. Эта мера привела к обеднению населения: нередко люди оставались без хлеба и средств к существованию, что понесло за собой многочисленные жертвы.

Третьим источником признают рост цен на вино-водочные изделия, продажа которых расширялась. Это подтверждает тот факт, что к концу 20-х гг. доход от водки достиг 1 млрд. руб. (примерно столько же давала промышленность). Так как государство обладало монополией на производство данных изделий, то весь доход шел непосредственно в бюджет страны, а далее перераспределялся в пользу экономического развития СССР.

Четвертым источником была эмиссия бумажных денег. Рост денежной массы, не обеспеченной товарами, продолжался в больших масштабах до конца первой пятилетки. Эмиссия выросла с 0,8 млрд. руб. в 1929 г. до 3 млрд. руб. это привело к инфляции в стране, росту цен, и, как следствие, к ухудшению экономического положения населения.

1. Полная зависимость населения от труда: неработающий человек оставался голодать. Труд был одновременно и обязанностью, и потребностью.

2. За свою работу часто получали оплату позже или вовсе не получали. С целью экономии государство также сдерживало рост заработной платы рабочих и служащих. Это, несомненно, подрывало заинтересованность в труде.

3. Нередко работников объединяла взаимопомощь и совместный нелегкий труд, что, в конечном счете, улучшало результат их деятельности. Так формировался дух товарищества, который помогал достигать цели, несмотря на тяжелые условия труда.

Кроме того, компартия координировала процессы, направляя на индустриальные стройки лучших партийных представителей. Были выстроена вертикальная структура подчинения наркоматам, которые управляли экономикой административно-командными методами.

Используя пропаганду, руководство достаточно быстро обеспечило мобилизацию населения для участия в индустриальных стройках. Благодаря этому отсутствовал недостаток в дешевой рабочей силе, так как на призыв советского правительства откликнулись многочисленные добровольцы, по большей части – молодежь. Комсомольцы, несмотря на тяжелые условия труда и всякого рода лишения, с энтузиазмом брались за самые сложные проекты.

Шестым источником следует признать полную отмену частной, в том числе розничной и оптовой, торговли в 1933 г., и создание системы государственной торговли, хотя на тот момент доля нэпманов в рознице составляла около 75%. Таким образом, власть получала дополнительный источник финансирования в пользу экономических преобразований в стране.

Седьмой источник финансирования индустриализации представляет собой проводимую с 1929 г. активную коллективизацию. Политика пролетарской диктатуры в деревне была направлена на сплочение бедноты, повышение ее активности в пользу социализма, укрепление союза со средним крестьянством и усиление наступления на «капиталистические элементы».

Накануне первой пятилетки в стране насчитывалось 24 тыс. раздробленных крестьянских хозяйств, оснащенных примитивным инвентарем. Поэтому создание крупного коллективного механизированного хозяйства в деревне составляло сложнейшую экономическую проблему, преодоление которой стало главной целью советского правительства. Чтобы был выполнен план по входу в коллективные хозяйства, руководство часто прибегало к принудительной коллективизации деревень.

Человеческий фактор

Руководство СССР использовало ресурсы, не оглядываясь на последствия (страшный голод, смерти, низкий уровень жизни населения и тяжелейшие условия работы). Все факты оставались за стенами партийных собраний, ведь необходимо было достигнуть главной цели – превратить государство в мощную, экономически независимую промышленную державу.

Анастасия Юрченко, Финансовый университет при Правительстве РФ

Об источниках финансирования советской индустриализации

Экзотические версии и немного статистики

Одной из наиболее загадочных сторон индустриализации в СССР, начавшейся 90 лет назад, являются источники её финансирования. В антисоветской публицистике такими источниками обычно называются: бесплатная рабочая сила ГУЛАГа; почти бесплатный труд крестьян, согнанных в колхозы; награбленное большевиками церковное имущество; доставшееся им в наследство царское золото; проданные на Запад произведения искусства из Эрмитажа и других музеев и т. п. Иногда добавляются и другие экзотические позиции. Когда-то и я воспринимал подобные версии, пока не стал разбираться в статистике. Это лучше, чем сочинения историков, не подкреплённые цифрами.

За годы индустриализации до начала Великой Отечественной войны (всего-навсего 12 лет!) в СССР было построено 364 города, сооружены и введены в эксплуатацию более 9 тысяч предприятий, и всё это хорошо документировано. Были предприятия разного калибра. Крупные, как Сталинградский тракторный завод или Днепрогэс на Украине, и мелкие типа мукомольных фабрик или станций по ремонту тракторов. В первую пятилетку, согласно документам правительства и ЦК ВКП(б), число крупных предприятий, введённых в действие, составило 1500.

А что такое предприятие с точки зрения капитальных затрат на его создание? Объект капитальных вложений состоит из пассивных и активных элементов основных фондов. Пассивные элементы – здания, сооружения, коммуникации. Активные элементы – машины, оборудование, инструменты; короче говоря, орудия производства. Если пассивные элементы могли создаваться трудом местных рабочих, то с активными элементами этот вариант не проходит.

Россия и до революции очень мало производила собственных орудий (средств) производства, импортируя их из Германии, в меньшей степени из Англии и США. А в конце 1920-х годов собственного производства средств производства в стране почти не осталось. Индустриализацию можно было проводить только путём масштабного импорта машин, оборудования, специальной аппаратуры, инструментов. Всё это требовало валюты. Я проводил прикидочные оценки того, какие капиталовложения были необходимы Советскому Союзу, чтобы построить более девяти тысяч предприятий. Тех, кому интересна «кухня расчётов», могу адресовать к моей книге: «Экономика Сталина» (М.: Институт русской цивилизации, 2016). Результат моих оценок таков: на обеспечение индустриализации импортными машинами и оборудованием минимально необходимые валютные ресурсы должны были составить 5 (пять) миллиардов «рузвельтовских» долларов США (золотое содержание доллара после его переоценки в 1934 год было понижено примерно в полтора раза и определялось пропорцией: 1 тройская унция драгоценного металла = 35 долл.). Это не менее 500 млрд. современных долларов США (на начало текущего десятилетия). В среднем на одно предприятие приходилось валютных затрат в сумме немного более 500 тысяч «рузвельтовских» долларов.

А какими валютными ресурсами располагал Советский Союза на старте индустриализации? По данным Госбанка СССР, на 1 января 1928 года золотовалютные резервы страны составили лишь немного более 300 млн. зол. рублей (1 золотой рубль = 0,774 г чистого золота). Округлённо это примерно 150 млн. «старых» долларов США, или 260-270 млн. «рузвельтовских» долларов. Вроде бы неплохо. Можно закупить машины и оборудование на 500-550 средних предприятий. Однако надо учитывать, что в том же году внешний долг СССР был равен 485 млн. золотых рублей. Начинать индустриализацию с таких позиций было крайне сложно, особенно учитывая, что страна находилась в торгово-экономической блокаде.

И тем не менее индустриализация началась. И закупки машин и оборудования осуществлялись. Так чем Советский Союз оплачивал эти закупки? Конечно, не трудом обитателей ГУЛАГа. Валюту давал в первую очередь советский товарный экспорт. Чаще всего историки говорят об экспорте пшеницы и других зерновых, но статистика показывает, что зерновые не были главной экспортной статьей (в 1928 году на них приходилось лишь 7% стоимости экспорта). Производство зерновых в результате коллективизации заметно увеличилось, но основная часть продукции колхозов шла в города и на стройки пятилеток. Коллективизация не только давала дополнительное количество сельхозпродукции, но и высвобождала миллионы рабочих рук, нужных на площадках индустриализации.

Более значительные, чем зерно, позиции в товарном экспорте занимали нефть и нефтепродукты (16%), лес и пиломатериалы (13%). А самой крупной товарной группой были пушнина и меха (17%). Во второй половине 1920-х годов годовые объёмы экспорта товаров составляли от 300 до 400 млн. долл.

Да, объёмы экспорта с конца 1920-х годов начали наращиваться, но это было наращивание не стоимостных, а физических объёмов. Происходил своего рода бег на месте. Дело в том, что на Западе начался экономический кризис, который привёл к падению цен на товарных рынках. Некоторые авторы отмечают, что ветер дул в паруса советской индустриализации: мол, нам повезло, мы покупали средства производства по низким ценам. Это верно. Но дело в том, что падение цен происходило также на рынках сырья, причем ещё в большей мере, чем на рынках готовой продукции. Валютная выручка давалась нам дорогой ценой. Если в период 1924-1928 гг. среднегодовой физический экспорт товаров из Советского Союза составлял 7,86 млн. т, то в 1930 году он подскочил до 21,3 млн. т, а в 1931 году – до 21,8 млн. т. В последующие годы вплоть до 1940 года средний физический объем экспорта был равен примерно 14 млн. т. Однако, по моим расчётам, экспортной выручки хватало на покрытие лишь половины всех тех валютных затрат, которые были произведены в годы довоенной индустриализации.

Другой источник – золото, но не золото, которое якобы было унаследовано от царской России. Этого золота к середине 1920-х годов совсем не осталось. Оно вывозилось из страны по разным каналам и под разными предлогами. Было «золото Коминтерна» (помощь зарубежным коммунистам), было и «паровозное золото», выведенное из хранилищ Госбанка для закупки паровозов и подвижного состава в Швеции. Операция с «паровозным золотом» проводилась Троцким, который, чтобы провернуть эту аферу, на время занял пост наркома путей сообщения. Паровозов Советский Союз из Швеции не получил, а золото бесследно исчезло (скорее всего, осело в банках Швеции, Швейцарии и США). О перипетиях царского золота в первые годы после Октябрьской революции 1917 года читатель может узнать из моей книги «Золото в мировой и российской истории XIX-XXI вв.» (М.: «Родная страна», 2017).

И всё же золото использовалось для финансирования индустриализации. Это было золото, которое добывалось в стране. К концу 1920-х гг. Советский Союз выходит на дореволюционный уровень добычи (в 1928 году было добыто 28 тонн). Данные о добыче в 1930-е годы до сих пор не рассекречены, но по вторичным источникам можно понять, что к середине десятилетия добыча вышла на уровень примерно 100 тонн металла в год. А к концу десятилетия некоторые называют цифру годовой добычи около 200 тонн в год. Да, не всё добываемое золото использовалось для оплаты импорта машин и оборудования; страна готовилась к войне, необходим был государственный резерв, а золото рассматривалось в качестве стратегического ресурса. Минимальные оценки золотого резерва СССР, накопленного к началу Великой Отечественной войны, – 2000 тонн. «Валютный цех», созданный за Уралом, особенно на Дальнем Востоке, продолжал работать и в годы войны. Американцы, между прочим, приняли положительное решение о программе ленд-лиза Советскому Союзу с учётом именно такого аргумента, как эффективно функционирующий «валютный цех» на Дальнем Востоке.

Заканчивая тему золота, хочу сказать, что определённую роль сыграл и такой источник драгоценных металлов, как сеть магазинов Торгсин (скупка драгоценных металлов и валютных ценностей у населения и иностранцев в обмен на дефицитные потребительские товары). Максимальные объёмы принятого от граждан золота были зафиксированы в 1932 году – 21 тонна и в 1933 году – 45 тонн. Правда, после существенного улучшения продовольственного снабжения городов с середины 1930-х годов скупка драгоценных металлов через магазины Торгсин стала резко падать.

Непропорционально большое внимание уделяется такому источнику получения валюты, как распродажа художественных ценностей Эрмитажа и других музеев страны. Была создана специальная организация «Антиквариат» (в ведении Наркомата внешней торговли), которой были переданы картины из разных музеев в количестве 2730 единиц. В фонде «Антиквариата», как отмечают специалисты, наиболее ценных произведений искусства не было. Продажи проходили в условиях мирового экономического кризиса, когда спрос был низким. Реализовано было менее половины фонда – 1280 картин, остальные вернулись на свои места. В общей сложности выручка от реализации художественных ценностей музеев составила около 25 млн. зол. рублей.

Существует рассчитанная на не очень грамотных людей версия, будто индустриализацию в Советском Союзе проводили иностранные компании – сначала американские, потом английские и частично французские, а за несколько лет до начала войны – немецкие. Некоторые полагают, что западный бизнес пришёл в Советский Союз со своими инвестициями. Не было такого! Западники приходили в нашу страну не с деньгами, а для того, чтобы заработать. Они выступали в качестве поставщиков машин и оборудования, осуществляли проектирование предприятий, проводили строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обучали советских людей управлять оборудованием и т.п. Особо следует отметить американскую фирму Альберта Куна, которая первая пришла на советский рынок, спроектировала и построила 500 крупных и крупнейших промышленных объектов, в том числе такие гиганты, как Днепрогэс, Сталинградский и другие тракторные заводы, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижегородский (Горьковский) автомобильный завод и др. Ведущими торговыми партнёрами в годы первой пятилетки стали гиганты американского бизнеса General Electric, Radio Corporation of America, Ford Motor Company, International Harvester, Dupont de Nemours и другие. Однако ещё раз подчеркну: они приходили к нам не с деньгами, а за деньгами. В мире бушевал экономический кризис, и западные компании, открыто нарушали или обходили многочисленные запреты западных правительств на сотрудничество с СССР (до конца 1929 года торгово-экономическая блокада нашей страны была более жёсткой, чем нынешние санкции Запада в отношении РФ; кризис блокаду ослабил).

Почти никаких долгосрочных банковских кредитов Советскому Союзу Запад не давал. Были лишь краткосрочные деньги, торговые кредиты. Экспортно-импортный банк США с 1934 года кредитовал примерно 2/3 советских закупок на американском рынке, но это опять-таки были краткосрочные кредиты, получателями которых выступали американские экспортёры. Америка, несмотря на всю нелюбовь к Советскому Союзу, вынуждена была разрешать подобное кредитование для поддержки американского бизнеса, оказавшегося в тяжелейшем положении. Были ещё коммерческие кредиты – отсрочки платежей, которые предусматривались контрактами на поставку оборудования, строительно-монтажные работы и т. п.

Существует версия, что Запад всё же дал Сталину немалые деньги на индустриализацию. Мол, советская индустриализация – проект мировой закулисы, которая готовила к военному столкновению Германию и Советский Союз. Германию западный англосаксонский капитал действительно финансировал. Об этом, например, есть книга американца Э. Саттона «Уолл-стрит и приход Гитлера к власти». В ней и подобных ей работах есть много документальных подтверждений того, что Запад финансировал Гитлера, привёл его к власти, а затем вливал в германскую экономику миллиарды долларов и фунтов стерлингов, подготавливая её к военному броску на восток. Однако ни одного документального подтверждения того, что Запад помогал проводить индустриализацию в СССР, нет!

В статье не перечислить все имеющие хождение версии источников валютного финансирования советской индустриализации. Некоторые из них фантастичны, другие правдоподобны, но до сих пор не имеют документального подтверждения (не все архивы раскрыты). Желающие подробнее ознакомиться с этим вопросом могут обратиться помимо упомянутой уже «Экономики Сталина» к моей книге «Россия и Запад в ХХ веке. История экономического противостояния и сосуществования» (М.: Институт русской цивилизации, 2015).