какой изотоп урана используется на аэс

Ядерное топливо

Добыча сырья для ядерного топлива

В качестве исходного материала для последующего извлечения энергии чаще всего используется уран. Это вещество считается самым тяжелым металлом. Больше всего в ресурсах планеты урана-238, 99.4%. Встречается более редкий элемент с массой 235, его количество в процентном соотношении 0.6%. Несмотря на печальную статистику аварий на атомных электростанциях, потребность в исходном сырье остается достаточно высокой. Крупные разработки урана сегодня ведутся в таких странах как Казахстан, Австралия, Китай, Бразилия и Россия.

Добыча топлива для ядерных реакторов осуществляется тремя основными способами:

Выбор способа, которым будет добываться радиоактивные виды топлива, зависит от самого месторождения, глубины залегания и дальности транспортировки сырья для последующего обогащения. В чистом виде ископаемые, как правило, не используются.

Этот элемент в чистом виде является опасным для человека. Исходный состав добываемой руды включает три изотопа с разными атомными массами (234, 235 и 238 соответственно). Полученное сырье подлежит дальнейшей переработке, что необходимо для эффективного и продуктивного использования непосредственно в реакторах. По сути, для получения обогащенного ядерного топлива урана происходит повышение концентрации именно элемента с атомной массой 235.

Сам процесс приведения сырья в рабочее состояние достаточно сложный и продолжительный. Все зависит от сферы применения урана. Из производства ядерного топлива выходят вещества с различной степенью концентрации:

На выходе из производства получаются специальные таблетки, которые используются непосредственно в тепловыделяющих установках. При этом уран не является единственным видом топлива для реактора.

Плутоний

В естественном виде в природе существует в виде диоксида. Для добычи его остается ничтожно мало. По этой причине этот вид топлива для ядерного реактора получается искусственно из того же урана. Плутоний считается самым дорогим и перспективным материалом в линейке атомных продуктов. Для удешевления производства применяется технология получения из отработанного сырья.

Торий

Производство ядерного топлива

Изготовление альтернативного энергоносителя в Российской Федерации находится в ведении государственной корпорации «Росатом». Отечественная компания ТВЭЛ выпускает известные виды ядерного топлива, разрабатывает и создает тепловыделяющие сборки, включая комплектующие, обслуживает действующие реакторы. Для сравнения продуктивности урана для энергетики можно привести простой пример: 630 граммов урана равнозначны по выдаче 70 тоннам угля или 140 тоннам дров. При этом соотношение отходов после отработки вторичных реакций составляет соответственно 126 граммов с равнозначными 74 тоннами золы и газов или 1.5 тонны золы, остающейся при сжигании древесины.

Мощности производств в мире (по состоянию на 2020 год, в EPP):

Регенерация

Из школьного курса химии известно о продолжительном периоде полураспада урана и других радиоактивных веществ. Даже после использования активного сырья в производстве, вещество остается пригодным для вторичного применения. После переработки уран возвращается в топливный цикл. Для этого сырье может быть обогащено или смешано с готовыми концентратами топлива непосредственно в ядерном реакторе. Что касается России, она и здесь на первом месте, поскольку все запасы регенерации сразу же уходят в производственный цикл.

Ход цепной реакции

Основной целью использования подготовленного ядерного топлива является получение (выделение) большого количества энергии. Цепной реакцией является последовательное вступление элементов полураспада в реакцию с продуктами предыдущего процесса. Катализаторами каждой реакции, соответственно, являются выделенные на прошлом этапе нейтроны. При этом происходит обильное или чрезмерное выделение энергии. Для запуска цепной реакции необходимы специальные химические элементы, которые тоже по сути являются топливом для АЭС.

Цепные реакции бывают неразветвленными и разветвленными. В первом случае, выделяется только по одному связующему нейтрону, при этом не образуется энергия в больших масштабах. Во втором случае при правильном контроле процесса цепной реакции получается обильный выход энергии.

Особенности транспортировки ТВЭЛов

Преимущества и недостатки ядерного топлива

В числе достоинств энергоносителя следующие:

Принцип работы АЭС

Основным продуктом на выходе из электростанций, работающим на ядерных видах топлива, является электроэнергия. Следуя концепции безопасности и последовательности получения необходимого ресурса, генеральный процесс включает три этапа преобразования:

При цепной реакции происходит сильный разогрев ближайшего теплоносителя – воды, которая на время откачивается от стенок реактора (из первого контура во второй) для получения пара. Последний вид энергии под давлением и за счет разности давлений начинает активно вращать турбину, которая находится в жесткой сцепке с электрическим генератором. Существует проблематика охлаждения воды в контурах реактора, для этого применяется система градирен или используются ближайшие водоемы.

Учитывая негативную практику аварий, в настоящее время на современных АЭС большое внимание уделяется функционированию защитных систем: локальных, обеспечивающих и управляющих. Генеральная концепция состоит в строго дозированной подаче ядерного топлива внутрь реактора.

Топливо в активной зоне реактора

Непосредственно внутри реактора активные вещества находятся в виде топливных композиций, заключаются в надежную герметичную оболочку, образуют ТВЭЛ.

ТВС после атомной станции

Тепловыделяющие сборки по завершению жизненного цикла или выгорания подлежат извлечению. После этого облученный уран уходит на выдержку, затем на переработку или захоронение.

Ядерное топливо: от руды до утилизации

Жизненный цикл ядерного топлива на основе урана или плутония начинается на добывающих предприятиях, химических комбинатах, в газовых центрифугах, и не заканчивается в момент выгрузки тепловыделяющей сборки из реактора, поскольку каждой ТВС предстоит пройти долгий путь утилизации, а затем и переработки.

Добыча сырья для ядерного топлива

Уран — самый тяжёлый металл на земле. Около 99,4% земного урана приходится на уран-238, и всего 0,6% — на уран-235. В докладе Международного агентства по атомной энергии под названием «Красная книга» содержатся данные о росте объёмов добычи и спроса на уран, несмотря на аварию на АЭС «Фукусима-1», которая заставила многих задуматься о перспективах ядерной энергетики. Только за последние несколько лет разведанные запасы урана выросли на 7%, что связано с открытием новых месторождений. Самыми крупными производителями остаются Казахстан, Канада и Австралия, они добывают до 63% мирового урана. Кроме этого запасы металла имеются в Австралии, Бразилии, Китае, Малави, России, Нигере, США, Украине, КНР и других странах. Ранее Пронедра писали, что за 2016 год в РФ было добыто 7,9 тысячи тонн урана.

В наши дни уран добывают тремя разными способами. Не теряет своей актуальности открытый метод. Он используется в тех случаях, когда залежи находятся близко к поверхности земли. При открытом способе бульдозеры создают карьер, затем руда с примесями грузится в самосвалы для транспортировки на перерабатывающие комплексы.

Часто рудное тело залегает на большой глубине, в таком случае используется подземный способ добычи. Вырывается шахта глубиной до двух километров, породу, путём сверления, добывают в горизонтальных штреках, перевозят наверх в грузовых лифтах.

Смесь, которая таким образом вывозится наверх, имеет множество составляющих. Породу необходимо измельчить, разбавить водой и удалить лишнее. Далее в смесь добавляют серную кислоту для проведения процесса выщелачивания. В ходе этой реакции химики получают осадок солей урана жёлтого цвета. Наконец, уран с примесями очищается на аффинажном производстве. Только после этого получается закись-окись урана, которой и торгуют на бирже.

Есть гораздо более безопасный, экологически чистый и экономически выгодный способ, который называют скважинным подземным выщелачиванием (СПВ).

При этом методе разработки месторождений территория остаётся безопасной для персонала, а радиационный фон соответствует фону в крупных городах. Чтобы добыть уран с помощью выщелачивания, необходимо пробурить 6 скважин по углам шестиугольника. Через эти скважины в залежи урана закачивают серную кислоту, она смешивается с его солями. Этот раствор добывают, а именно выкачивают через скважину в центре шестиугольника. Чтобы добиться нужной концентрации солей урана, смесь по нескольку раз пропускают через сорбционные колонны.

Производство ядерного топлива

Производство ядерного топлива невозможно представить без газовых центрифуг, которые используются для получения обогащённого урана. После достижения необходимой концентрации из диоксида урана прессуют так называемые таблетки. Их создают при помощи смазочных материалов, которые удаляются во время обжига в печах. Температура обжига достигает 1000 градусов. После этого таблетки проверяются на соответствие заявленным требованиям. Имеют значение качество поверхности, содержание влаги, соотношение кислорода и урана.

В это же время в другом цехе готовят трубчатые оболочки для тепловыделяющих элементов. Вышеназванные процессы, включая последующие дозировку и упаковку таблеток в оболочечные трубки, герметизацию, дезактивацию, называются фабрикацией топлива. В России созданием тепловыделяющих сборок (ТВС) занимаются предприятия «Машиностроительный завод» в Московской области, «Новосибирский завод химконцентратов» в Новосибирске, «Московский завод полиметаллов» и другие.

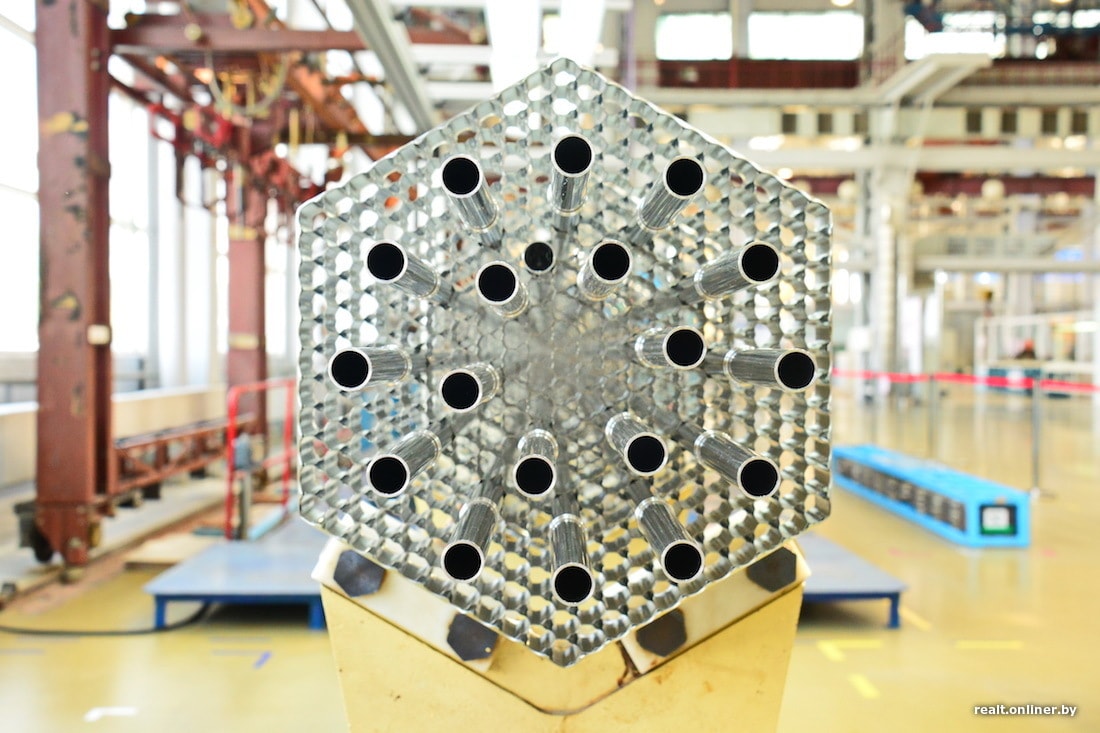

Каждая партия топливных сборок создаётся под реактор конкретного типа. Европейские ТВС делаются в форме квадрата, а российские — с шестиугольным сечением. В РФ широко распространены реакторы типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Первые ТВЭЛы для ВВЭР-440 начали разрабатываться с 1963 года, а для ВВЭР-1000 — с 1978 года. Несмотря на то что в России активно внедряются новые реакторы с постфукусимскими технологиями безопасности, по стране и за её пределами функционирует много ядерных установок старого образца, поэтому одинаково актуальными остаются топливные сборки для разных типов реакторов.

Например, для обеспечения тепловыделяющими сборками одной активной зоны реактора РБМК-1000 необходимо свыше 200 тысяч комплектующих деталей из циркониевых сплавов, а также 14 млн спечённых таблеток из диоксида урана. Иногда стоимость изготовления топливной сборки может превосходить стоимость содержащегося в элементах топлива, поэтому так важно обеспечить высокую энергоотдачу с каждого килограмма урана.

Затраты на производственные процессы в %

| Создание тепловыделяющей сборки с ядерным топливом | |

| Изготовление порошка UO2 | 4,8% |

| Производство спрессованных таблеток | 8,2% |

| Подготовка стержней для ТВС | 9,8% |

| Загрузка топливных таблеток в стержни | 3,7% |

| Контрольные операции, анализы | 8,4% |

| Утилизация отходов, потери урана | 6,4% |

| Конструкционные материалы (оболочки, сборные детали) | 50% |

| Амортизация | 8,7% |

Отдельно стоит сказать о топливных сборках для исследовательских реакторов. Они конструируются таким образом, чтобы сделать наблюдение и изучение процесса генерации нейтронов максимально комфортным. Такие ТВЭЛы для экспериментов в сферах ядерной физики, наработки изотопов, радиационной медицины в России производит «Новосибирский завод химических концентратов». ТВС создаются на основе бесшовных элементов с ураном и алюминием.

Производством ядерного топлива в РФ занимается топливная компания ТВЭЛ (подразделение «Росатома»). Предприятие работает над обогащением сырья, сборкой тепловыделяющих элементов, а также предоставляет услуги по лицензированию топлива. «Ковровский механический завод» во Владимирской области и «Уральский завод газовых центрифуг» в Свердловской области создают оборудование для российских ТВС.

Особенности транспортировки ТВЭЛов

Природный уран характеризуются низким уровнем радиоактивности, однако перед производством ТВС металл проходит процедуру обогащения. Содержание урана-235 в природной руде не превышает 0,7%, а радиоактивность составляет 25 беккерелей на 1 миллиграмм урана.

В урановых таблетках, которые помещаются в ТВС, находится уран с концентрацией урана-235 5%. Готовые ТВС с ядерным топливом перевозятся в специальных металлических контейнерах высокой прочности. Для транспортировки используется железнодорожный, автомобильный, морской и даже воздушный транспорт. В каждом контейнере размещают по две сборки. Перевозка не облучённого (свежего) топлива не представляет радиационной опасности, поскольку излучение не выходит за пределы циркониевых трубок, в которые помещаются прессованные таблетки из урана.

Для партии топлива разрабатывается специальный маршрут, груз перевозится в сопровождении охранного персонала производителя или заказчика (чаще), что связано прежде всего с дороговизной оборудования. За всю историю производства ядерного топлива не было зафиксировано ни одной транспортной аварии с участием ТВС, которая бы повлияла на радиационный фон окружающей среды или привела к жертвам.

Топливо в активной зоне реактора

Единица ядерного топлива — ТВЭЛ — способна выделять на протяжении долгого времени огромное количество энергии. С такими объёмами не сравнится ни уголь, ни газ. Жизненный цикл топлива на любой АЭС начинается с выгрузки, выемки и хранения на складе ТВС свежего топлива. Когда предыдущая партия топлива в реакторе выгорает, персонал комплектует ТВС для загрузки в активную зону (рабочую зону реактора, где происходит реакция распада). Как правило, топливо перезагружается частично.

Полностью топливо закладывается в активную зону только в момент первого запуска реактора. Это связано с тем, что ТВЭЛы в реакторе выгорают неравномерно, поскольку нейтронный поток различается по интенсивности в разных зонах реактора. Благодаря учётным приборам, персонал станции имеет возможность в режиме реального времени следить за степенью выгорания каждой единицы топлива и производить замену. Иногда вместо загрузки новых ТВС, сборки перемещаются между собой. В центре активной зоны выгорание происходит интенсивнее всего.

ТВС после атомной станции

Уран, который отработал в ядерном реакторе, называется облучённым или выгоревшим. А такие ТВС — отработавшим ядерным топливом. ОЯТ позиционируется отдельно от радиоактивных отходов, поскольку имеет как минимум 2 полезных компонента — это невыгоревший уран (глубина выгорания металла никогда не достигает 100%) и трансурановые радионуклиды.

В последнее время физики стали использовать в промышленности и медицине радиоактивные изотопы, накапливающиеся в ОЯТ. После того как топливо отработает свою кампанию (время нахождения сборки в активной зоне реактора в условиях работы на номинальной мощности), его отправляют в бассейн выдержки, затем в хранилище непосредственно в реакторном отделении, а после этого — на переработку или захоронение. Бассейн выдержки предназначен для отвода тепла и защиты от ионизирующего излучения, поскольку ТВС после извлечения из реактора остаётся опасной.

В США, Канаде или Швеции ОЯТ не отправляют на повторную переработку. Другие страны, среди них и Россия, работают над замкнутым топливным циклом. Он позволяет существенно сократить расходы на производство ядерного топлива, поскольку повторно используется часть ОЯТ.

Топливные стержни растворяются в кислоте, после чего исследователи выделяют из отходов плутоний и неиспользованный уран. Около 3% сырья эксплуатировать повторно невозможно, это высокоактивные отходы, которые проходят процедуры битумирования или остекловывания.

Из отработавшего ядерного топлива можно получить 1% плутония. Этот металл не требуется обогащать, Россия использует его в процессе производства инновационного MOX-топлива. Замкнутый топливный цикл позволяет сделать одну ТВС дешевле приблизительно на 3%, однако такая технология требует больших инвестиций на строительство промышленных узлов, поэтому пока не получила широкого распространения в мире. Тем не менее, топливная компания «Росатома» не прекращает исследования в этом направлении. Недавно Пронедра писали, что в Российской Федерации работают над топливом, способным в активной зоне реактора утилизировать изотопы америция, кюрия и нептуния, которые входят в те самые 3% высокорадиоактивных отходов.

Ядовитая зеленая жижа в бочках? Все как в «Симпсонах»? Задаем глупые вопросы о ядерном топливе, которое привезли в Беларусь

Буквально на прошлой неделе стало известно, что на Белорусскую АЭС прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока. Примерные сроки завоза назывались и раньше, а вот точная дата держалась в секрете по понятным причинам. «Атомка» вот-вот должна заработать, но вопросов о ее работе у белорусов все еще крайне много. Мы постарались ответить хотя бы на маленькую их часть и обратились к экспертам, задав им максимально наивные, простые и глупые вопросы о сложных процессах, которые так или иначе касаются каждого из нас.

Длинная производственная цепочка создания ядерного топлива начинается с добычи урана. Его добывают несколькими способами: методом подземного выщелачивания либо в шахтах или открытых карьерах.

Урановую руду перемалывают и растворяют для появления концентрированной соли урана, которую затем высушивают до сухого концентрата. Полученные оксиды урана смешивают с фтором, превращая в гексафторид урана, который легко может принимать газообразную форму. Это понадобится на следующей стадии — при обогащении. Таким образом, уран несколько раз меняет свое состояние, переходя из твердого вещества в жидкое и газообразное.

На обогатительных заводах гексафторид урана в газообразном состоянии закачивают в центрифуги, в которых за счет высокой скорости вращения создается центробежная сила, превышающая силу тяготения Земли в сотни тысяч раз. Газовая центрифуга вращается со скоростью более 1,5 тыс. оборотов в секунду. В процессе обогащения тяжелые атомы урана-238 отделяются от более легких атомов урана-235 и концентрация урана-235 увеличивается. Для топлива энергетических реакторов уран обогащают по изотопу уран-235 на уровне до 5%.

Для производства ядерного топлива обогащенный уран вновь переводят из газообразного в твердое состояние. Порошкообразный обогащенный диоксид урана смешивают с пластификатором и кладут под пресс.

На выходе получаются спрессованные таблетки, которые затем проходят процесс спекания при температуре около 1800 градусов в течение 18—20 часов.

Полученная в процессе спекания топливная таблетка весит всего четыре с половиной грамма, но в ней скрыта огромная энергия. По энерговыделению она эквивалентна 640 кг дров, 400 кг каменного угля, 360 куб. м газа, 350 кг нефти.

Далее готовые таблетки помещаются в специальные металлические трубки — оболочки твэлов. Тепловыделяющий элемент (твэл) — это основа конструкции ядерного топлива. Он представляет собой герметично заваренную металлическую трубку из циркониевого сплава, которая снаряжается топливными таблетками (в топливе реактора ВВЭР-1200 — приблизительно 350 шт.). Твэлы собирают в топливные кассеты — тепловыделяющие сборки (ТВС). В одной ТВС для реактора ВВЭР-1200 — 312 твэлов, активная зона реактора состоит из 163 ТВС.

Все процессы полностью автоматизированы, проходят под постоянным контролем компьютеров, и любая случайность или влияние человеческого фактора минимизированы.

Как его везли в Беларусь? На поезде, самолете, машине? Все это делалось под большим секретом?

Ядерное топливо можно перевозить в специальных транспортных упаковочных контейнерах повышенной прочности железнодорожным, воздушным и морским транспортом. Для поставки из России в Беларусь оптимальный вариант — железнодорожный.

Конфиденциальной информацией являются сами маршруты транспортировки ядерного топлива.

За многие десятилетия существования атомной энергетики мировая атомная промышленность давно выработала очень строгие нормы безопасности по транспортировке различных ядерных материалов. При этом перевозка свежего необлученного ядерного топлива не представляет радиационной опасности.

Как происходит процесс загрузки? Сотрудники делают это вручную или используют специальных роботов?

Перед загрузкой топлива на атомной станции проходит обязательная проверка готовности персонала и оборудования, разрабатывается штатная программа и только после этого дается добро на загрузку. Топливные кассеты загружаются в реактор с помощью специальной перегрузочной машины.

Что было бы, если бы защитная оболочка топлива раскололась, а порошок высыпался на землю?

В топливной кассете тепловыделяющие элементы (твэлы, то есть циркониевые трубки с урановыми таблетками внутри) соединены в жесткой конструкции с помощью решеток, металлического каркаса и других элементов. Такая конструкция сохраняет целостность даже после эксплуатации в активной зоне реактора при высоких температурах на протяжении 4—5 лет. Кроме того, внутри оболочки нет порошка, а есть спеченные топливные таблетки.

Загрузили топливо в реактор, а дальше что? Что с ним происходит в реакторе и как оно «отапливает» реактор?

Грубо говоря, если на ТЭС с паровыми турбинами, чтобы нагреть воду, приходится сжигать уголь, мазут или газ, то на АЭС вода нагревается от энергии деления атомного ядра.

Сколько работает топливо после загрузки? Его работу как-то контролируют в реакторе?

В зависимости от топливного цикла, который у каждой АЭС индивидуален, каждая тепловыделяющая сборка может эксплуатироваться порядка 4—5 лет, в некоторых случаях — еще дольше. Когда на станции проводится регулярный планово-предупредительный ремонт, часть отработавшего топлива извлекают и подгружают свежее топливо. В зависимости от цикла облучения каждая ТВС меняет свою позицию в активной зоне. Состояние топлива регулярно контролируется и анализируется.

После того как топливо отработает свой срок, как его извлекают?

Можно использовать отработанное топливо или это уже просто опасный мусор?

Разумеется, можно. В разных странах существуют различные стратегии безопасного хранения или переработки ОЯТ. Рециклирование отработавшего ядерного топлива — это динамично развивающееся направление атомной науки. Существуют заводы по переработке ОЯТ, при этом «невыгоревший» уран и плутоний, образовавшийся внутри твэлов после облучения, можно извлекать и повторно использовать для производства уран-плутониевого топлива. Причем как для классических реакторов на тепловых нейтронах (РЕМИКС-топливо; сейчас оно проходит опытную эксплуатацию на Балаковской АЭС в России), так и для инновационных реакторов на быстрых нейтронах (МОКС-топливо и СНУП-топливо используются на Белоярской АЭС).

Покупай с оплатой онлайн по карте Visa и выигрывай iPhone каждую неделю

Какой изотоп урана используется на аэс

Мобильная версия энциклопедии:

Почему уран?

Человечество связало себя по рукам и ногам электрическими проводами. Бытовая техника, промышленное оборудование, уличное освещение, троллейбусы, метро, электрички – все эти блага цивилизации работают от электрической сети; они становятся бессмысленными «кусками железа», если ток по какой-то причине пропадает. Впрочем, люди уже настолько привыкли к постоянству электропитания, что любое отключение вызывает недовольство и даже дискомфорт. И правда, чем заняться человеку, у которого разом вырубились все приборы, включая самые любимые – телевизор, компьютер и холодильник? Особенно тяжело переносить «разлуку» вечером, когда так хочется после работы или учебы, что называется, продлить световой день. Разве планшет спасет или телефон, но ведь и у них заряд не вечный. Еще хуже оказаться в «тюремной камере», в которую по воле блэкаута может превратиться кабина лифта или вагон метро.

К чему весь этот разговор? А к тому, что «электрифицированное» человечество нуждается в стабильных и мощных источниках энергии, – в первую очередь, электроэнергии. При ее нехватке раздражающе частыми станут отключения от сети, да и уровень жизни снизится. Чтобы неприятный сценарий не стал реальностью, необходимо строить все новые и новые электростанции: глобальное потребление энергии растет, а действующие энергоблоки постепенно стареют.

Но что может предложить для решения проблемы современная энергетика, преимущественно сжигающая уголь и газ? Конечно же, новые газовые установки, уничтожающие ценное химическое сырье, или угольные блоки, коптящие небо. К слову, выбросы тепловых электростанций – известная экологическая проблема, но вред окружающей среде наносят еще и предприятия по добыче ископаемого топлива. А ведь его потребление огромно. Например, для обеспечения работы обычного холодильника в течение года придется сжечь около сотни килограммов угля или сотни кубометров природного газа. И это только один бытовой прибор, коих множество.

Кстати, а сколько ядерного топлива понадобится, чтобы упомянутый холодильник отработал целый год? Трудно поверить, но… всего один грамм!

Колоссальная энергоемкость ядерного топлива, изготавливаемого из обогащенного урана, делает его достойным конкурентом углю и газу. В самом деле, атомная станция потребляет в сто тысяч раз меньше топлива, чем тепловая. Значит, и горные разработки для добычи урана имеют значительно меньший масштаб, что важно для окружающей среды. Плюс – отсутствуют выбросы парниковых и токсичных газов.

Энергоблок атомной станции мощностью тысяча мегаватт за год израсходует всего три десятка тонн ядерного топлива, а тепловой станции такой же мощности потребуется около трех миллионов тонн угля или трех миллиардов кубометров газа. Иными словами, для получения одного и того же количества электроэнергии потребуется либо несколько вагонов с ядерным топливом в год, либо несколько составов с углем… в день.

А возобновляемые источники энергии? Они, конечно, хороши, но все же пока нуждаются в совершенствовании. Взять, хотя бы, занимаемую станцией площадь. В случае ветрогенераторов и солнечных панелей она на два порядка выше, чем у обычных электростанций. К примеру, если атомная электростанция (АЭС) уместится на территории в пару квадратных километров, то ветропарк или солнечное поле такой же мощности займут уже несколько сотен квадратных километров. Проще говоря, соотношение площадей как у небольшой деревеньки и очень крупного города. В пустыне этот показатель может быть и не важен, а в зоне ведения сельского или лесного хозяйства – еще как.

Эти преимущества атомной энергетики и определили выдающуюся роль урана – как ядерного топлива – для современной цивилизации.

Кому сколько досталось?

В одном старом советском мультике зверята решали важную задачу – делили апельсин. В результате каждому, кроме волка, выдали по вкусной сочной дольке; серому же пришлось довольствоваться кожурой. Иными словами, ценный ресурс ему не достался. С этой точки зрения интересно узнать, как обстоят дела с ураном: все ли страны мира обладают его запасами, или есть обделенные?

На самом деле, урана на Земле много, и этот металл можно обнаружить практически везде: в коре нашей планеты, в Мировом океане, даже в организме человека. Проблема заключается в его «распыленности», «размазанности» по земным породам, следствием которой является низкая концентрация урана, чаще всего недостаточная для организации экономически выгодной промышленной добычи. Впрочем, кое-где встречаются скопления с высоким содержанием урана – месторождения. Они распределены неравномерно, соответственно, и запасы урана по странам различаются. Большая часть залежей этого элемента «уплыла» вместе с Австралией; кроме того, повезло Казахстану, России, Канаде и странам Южной Африки. Однако эта картина не является застывшей, положение дел постоянно меняется благодаря разведке новых месторождений и исчерпанию старых.

Распределение разведанных запасов урана по странам (для запасов со стоимостью добычи о С, причем минуя жидкое состояние. В физике такой процесс принято называть сублимацией или возгонкой. Это явление давно известно, и ничего удивительного в нем нет. Сублимацией, к примеру, пользуются деревенские хозяйки, сушащие белье на морозе – лед испаряется в сухом воздухе, попросту пропуская жидкое состояние.

Так можно представить себе молекулу гексафторида урана

Получается, что гексафторид урана очень удобен с технологической точки зрения. При обычной температуре он – твердый, и допускает перевозку в специальных контейнерах. В газ переходит при невысокой температуре. Ну а под определенным давлением нагретый гексафторид становится жидкостью, которую можно перекачивать по трубопроводам.

Еще одно удачное обстоятельство заключается в том, что природный фтор состоит всего из одного изотопа – фтора-19. Это означает, что разница масс молекул гексафторида урана-235 и гексафторида урана-238 определяется исключительно изотопами урана. В противном случае разделение оказалось бы слишком трудным или даже невозможным делом, поскольку фтор оказывал бы чрезмерное влияние на массу молекул.

Производство гексафторида урана в России осуществляется путем конверсии – фторирования различных соединений урана, например, желтого кека или смеси оксидов, поступивших с уранодобывающих предприятий. Молекулярный фтор для этих целей получают из природного минерала флюорита. Его обрабатывают серной кислотой с образованием плавиковой (фтороводородной) кислоты, электролиз которой и дает фтор.

Интересно, что фторирование одновременно является четвертой стадией очистки урана, поскольку фториды большинства вредных примесей не отличаются высокой летучестью: уран в форме гексафторида «улетает» от них в газовую фазу.

У гексафторида урана есть один большой недостаток: это агрессивное и токсичное вещество. Во-первых, при его контакте с водой или влагой, витающей в воздухе, выделяется ядовитая плавиковая кислота. Во-вторых, уран сам по себе является общеклеточным ядом, действующим на все органы. (Интересно, что его токсичность имеет химическую природу, и практически не связана с радиоактивностью). Поэтому гексафторид урана, объединяющий в себе сразу две опасности, следует перевозить и хранить в специальных металлических емкостях и под неусыпным наблюдением. При этом обеспечивается безопасность населения и окружающей среды.

Итак, газ есть; а что с тонкими «трубочками»? Подходящим решением оказались пористые перегородки – пластинки, пронзенные множеством очень маленьких пор. Диаметр последних должен быть порядка десяти нанометров, чтобы молекулы проходили сквозь них почти поодиночке. Необходимость изготовления перегородок с порами столь малого размера вызвала определенные сложности, но все же задача была решена при помощи специальных подходов – спекания никеля или же избирательного растворения одного из металлов, входящих в состав биметаллического сплава.

Если изготовить ящик c такой пористой перегородкой и закачать в него гексафторид урана, молекулы с легким изотопом будут проходить сквозь перегородку чуть быстрее. Иными словами, за ней гексафторид урана окажется слегка обогащенным по делящемуся изотопу. Если направить газ в следующий такой же ящик, степень обогащения станет больше, и так далее. Правда, для получения высокой степени обогащения нужны каскады из тысяч (!) установленных друг за другом ящиков, называемых ступенями. А как заставить уран идти по этим ступеням? Только перекачивая его с помощью множества компрессоров. Отсюда и минусы метода: огромные энергозатраты, необходимость строительства миллионов квадратных метров производственных площадей – длина цеха может достигнуть одного километра – и использование дорогостоящих материалов. Правда, все это покрывается действительно высокой производительностью. Вот почему газодиффузионная технология обогащения долгое время оставалась основной для таких атомных гигантов, как США, Франция и позднее присоединившийся к ним Китай. Лишь в последние годы они начали активный переход к более экономичной технологии газового центрифугирования.

Схема работы газодиффузионной ступени

В 1960-х годах Ангарский электролизный химический комбинат (Иркутская область, Россия), занимавшийся обогащением урана по газодиффузионной технологии потреблял около одного процента (!) всей электроэнергии, производимой в Советском Союзе. Энергию на него поставляли Братская и Иркутская ГЭС. По сути, это был крупнейший потребитель электроэнергии в СССР.

В общем, первый опыт показал, что газовая диффузия способна решить проблему, но уж слишком большой ценой. Советский Союз, втянутый в гонку вооружений, нуждался в более производительной и менее энергозатратной технологии обогащения урана. Угнаться за США с их мощным экономическим и энергетическим потенциалом ослабленному войной государству было не так-то просто. Сказывался, среди прочего, недостаток мощностей по производству электроэнергии в европейской части страны: вот почему обогатительные производства были построены в Сибири, где они могли получать питание с крупных гидроэлектростанций. Но все же газодиффузионные установки потребляли слишком много энергии, не позволяя увеличить производство обогащенного урана. Поэтому СССР пришлось стать пионером промышленного применения альтернативной технологии – газоцентрифужной.

Газовое центрифугирование заключается в раскрутке c огромной скоростью барабана, заполненного газообразным гексафторидом урана. Под действием центробежной силы более тяжелый гексафторид урана-238 «отжимается» к стенке барабана, а у его оси остается гексафторид урана-235 – более легкое соединение. С помощью специальных трубок можно забрать слегка обогащенный уран из центра барабана, а чуть обедненный – с периферии.

Схема работы газовой центрифуги

С технической точки зрения барабан, о котором только что шла речь, – это вращающаяся часть (ротор) газовой центрифуги. Он безостановочно крутится в вакуумированном кожухе и иглой опирается на подпятник, изготовленный из очень прочного материала – корунда. Выбор материала неудивителен, поскольку скорость вращения ротора может превышать 1500 оборотов в секунду – в сто раз быстрее барабана стиральной машины. Непрочное вещество такого воздействия не выдержит. Дополнительно, чтобы подпятник не истирался и не разрушался, ротор подвешивают в магнитном поле так, что он едва давит на корунд своей иглой. Этот прием, равно как и высокая точность изготовления деталей центрифуги, позволяет ей вращаться быстро, но практически бесшумно.

Как и в случае газовой диффузии, одна центрифуга – в поле не воин. Чтобы достичь необходимой степени обогащения и производительности, их объединяют в огромные каскады, состоящие из десятков тысяч (!) машин. Упрощенно каждая центрифуга соединена с двумя своими «соседками». Гексафторид урана с пониженным содержанием урана-235, отобранный у стенки в верхней части ротора, направляется в предыдущую центрифугу; а слегка обогащенный по урану-235 газ, который отбирается у оси вращения в нижней части ротора, идет в следующую машину. Таким образом, на каждую последующую ступень подается все более обогащенный уран, пока не получится продукт необходимого качества.

Уходящие вдаль каскады газовых центрифуг

Сегодня центрифужное разделение является основным методом обогащения урана, поскольку эта технология требует примерно в пятьдесят раз меньше электроэнергии по сравнению с газодиффузионной. Кроме того, центрифуги менее громоздки, нежели диффузионные аппараты, что позволяет легче наращивать объемы производства. Метод центрифугирования применяется в России, Великобритании, Германии, Нидерландах, Японии, Китае, Индии, Пакистане, Иране; практически завершился переход к газоцентрифужной технологии во Франции и США. Иными словами, газовой диффузии уже не осталось места.

Благодаря длительной истории использования и совершенствования российские газовые центрифуги являются лучшими в мире. За полвека сменилось уже девять поколений скоростных машин, которые постепенно становились все более мощными и надежными. Благодаря этому СССР успешно выдержал «ядерную гонку» с США, а когда важнейшая задача была решена – появились свободные мощности. В результате наша страна стала мировым лидером не только в области разработки и производства газовых центрифуг, но и в сфере предоставления коммерческих услуг по обогащению урана.

Наши газовые центрифуги:

— традиционно имеют высоту от полуметра до одного метра, диаметр – десять-двадцать сантиметров;

— располагаются друг над другом в три-семь ярусов с целью экономии места;

— могут работать без остановки до тридцати лет, рекорд – тридцать два года.

Скорость вращения ротора газовой центрифуги такова, что после прекращения подачи электроэнергии он будет вращаться по инерции около двух месяцев!

Бум газоцентрифужной технологии связан с активным развитием атомной энергетики. Атомные станции являются коммерческими предприятиями, ориентированными на прибыль, и поэтому нуждаются в дешевом топливе и, следовательно, в дешевых технологиях обогащения. Это требование постепенно похоронило газовую диффузию.

Но и газовому центрифугированию не стоит почивать на лаврах. В последнее время все чаще можно слышать о лазерном обогащении – способе, известном уже более сорока лет. Оказывается, при помощи точно настроенного лазера можно избирательно ионизировать, то есть превращать в заряженные частицы, соединения урана-235. При этом соединения урана-238 не ионизируются, оставаясь незаряженными. Получившиеся ионы нетрудно отделить от нейтральных молекул химическим или физическим способом, например, притянув их магнитом или заряженной пластинкой (коллектором).

Возможная схема работы установки лазерного обогащения урана

Судя по всему, лазерное обогащение – очень эффективная технология, но вот ее экономические показатели пока остаются загадкой. Все предыдущие попытки перейти от лабораторного варианта к промышленному использованию «разбились о камни» недостаточной производительности и малого срока службы оборудования. В настоящее время новая попытка создания такого производства предпринимается в США. Но даже если она окажется успешной, останется вопрос экономической эффективности. Рынок обогатительных услуг примет новую технологию, только если она будет значительно дешевле существующей. А ведь газовые центрифуги еще не достигли потолка своих возможностей. Поэтому ближайшие перспективы лазерного обогащения остаются весьма туманными.

Существует ряд других способов обогащения урана: термодиффузия, аэродинамическая сепарация, ионный процесс, но они практически не применяются.

Комбинаты по обогащению урана выпускают обогащенный урановый продукт (ОУП) – гексафторид урана с необходимой степенью обогащения. Его помещают в специальные контейнеры и отправляют на заводы по производству ядерного топлива. Но вместе с тем на обогатительных предприятиях образуется и обедненный гексафторид урана (ОГФУ) со степенью обогащения 0,3 % – ниже, чем у природного урана. Иными словами, это – практически чистый уран-238. Откуда он берется? По сути, процесс обогащения напоминает отделение ценных минералов от пустой породы. ОГФУ и есть своеобразная пустая порода, из которой изъяли уран-235, хотя и не полностью. (Стопроцентное отделение делящегося изотопа от урана-238 невыгодно с экономической точки зрения). Сколько обедненного гексафторида урана образуется? Это зависит от необходимой степени обогащения урана. Например, если она составляет 4,3 %, как в топливе реакторов ВВВЭР, то из десяти килограммов гексафторида урана, имеющего природный изотопный состав (0,7% урана-235) получается всего лишь один килограмм ОУП и девять килограммов ОГФУ. Словом, довольно много. За все время работы обогатительных производств на их площадках в специальных контейнерах было накоплено более полутора миллионов тонн ОГФУ, из них в России – около семисот тысяч тонн. В мире сложилось различное отношение к этому веществу, но преобладает мнение об ОГФУ как о ценном стратегическом сырье (см. главу 7).

Изготовление (фабрикация) ядерного топлива начинается с химического превращения обогащенного уранового продукта в диоксид урана. Этот процесс может осуществляться двумя основными способами. Первый из них носит название «мокрой» технологии и заключается в растворении гексафторида в воде, осаждении под действием щелочи труднорастворимых соединений и их прокаливании в атмосфере водорода. Вторая технология – «сухая» – является более предпочтительной, поскольку не дает жидких радиоактивных отходов: гексафторид урана сжигают в водородном пламени.

В обоих случаях получается порошок диоксида урана, который прессуют в небольшие таблетки и спекают в печах при температуре около 1750 о С для придания им прочности, – ведь таблеткам предстоит «работать» в условиях высокой температуры и радиации. Затем таблетки обрабатывают на шлифовальных станках с помощью алмазных инструментов. Эта стадия необходима, поскольку размеры таблетки и качество ее поверхности должны выдерживаться очень точно. Огрехи при изготовлении отдельной таблетки могут привести к повреждению топлива в реакторе при его термическом расширении и, как следствие, к ухудшению радиационной обстановки на атомной электростанции. Поэтому все таблетки диоксида урана проходят тщательный контроль и после него попадают в специальный бокс, где автомат помещает их в трубки, изготовленные из циркония с небольшой примесью ниобия.

Снаряженная таблетками трубка называется тепловыделяющим элементом или кратко – твэлом. Затем для удаления коррозионно-опасных газов твэл вакуумируют, то есть «высасывают» из трубки воздух, заполняют инертным газом – чистейшим гелием – и заваривают. Последней стадией процесса фабрикации ядерного топлива является сборка твэлов в тепловыделяющую сборку (ТВС) при помощи дистанционирующих решеток. Они нужны для того, чтобы конструкция была прочной, а твэлы не касались друг друга. В противном случае, в месте касания оболочка может прогореть, при этом топливо оголится и вступит в контакт с водой, что совсем нежелательно.

Последовательность операций при производстве ядерного топлива

С радиационной точки зрения производство ядерного топлива не представляет особой опасности. Риск даже меньше, чем при добыче руды, поскольку в процессе очистки из урана удаляют все сопутствующие радиоактивные вещества.

Однако при работе с обогащенным ураном возможно накопление критической массы и, как следствие, возникновение самоподдерживающейся цепной реакции, о которой уже шла речь в главе 2. Это может произойти в результате ошибки, нарушения правил проведения работ или даже случайно. Всего в мире зарегистрировано шестьдесят таких аварий, из них в США – тридцать три, в СССР/России – девятнадцать. Вот два примера отечественных происшествий.

14 июля 1961 года, Сибирский химический комбинат (обогатительное производство). Образование критической массы в результате накопления гексафторида урана с высокой степенью обогащения (22,6 %) в масле, находящемся в расширительном баке вакуумного насоса. В результате всплеска радиации, сопровождавшего возникшую цепную реакцию, оператор получил значительную дозу излучения и перенес лучевую болезнь, – правда, в сравнительно легкой форме.

15 мая 1997 года. Новосибирский завод химических концентратов (производство ядерного топлива). Образование критической массы в результате накопления осадка высокообогащенного (90 %) урана на дне двух соседних емкостей для сбора растворов из-за их деформации. К счастью, дозы облучения были незначительными.

Каков вывод? Обращаться с обогащенным ураном нужно крайне осторожно, соблюдая все требования безопасности и, что называется, «включая голову», то есть заранее просчитывая возможные риски.

В заключение можно привести примерные параметры тепловыделяющих сборок, используемых на российских АЭС с реакторами ВВЭР-1000.

Топливная таблетка представляет собой цилиндрик высотой от 9 до 12 миллиметров, диаметром 7,6 миллиметров. Она состоит из диоксида урана, степень обогащения которого находится в диапазоне от 3,3 до 5,0 %.

Таблетки помещены в твэл, изготовленный из циркония, содержащего 1% ниобия, длиной около четырех метров и диаметром 9,1 мм. Толщина стенки твэла всего 0,65 мм, поэтому при такой длине он требует крайне предупредительного обращения. Твэл заполнен таблетками не полностью: высота слоя таблеток около 3,5 метров, а их суммарная масса примерно 1,6 килограмма, причем 62 грамма занимает уран-235.

Тепловыделяющая сборка (ТВС) собирается из 312 твэлов при помощи 12-15 дистанционирующих решеток. Высота ТВС достигает почти 4,6 метра, а ее масса – 760 кг. При этом масса диоксида урана – около полутонны, остальное приходится на цирконий и другие металлы. При взгляде сверху сборка представляет собой шестигранник с размером по граням 235 миллиметров. В каждой сборке есть 19 каналов для стержней управления реактором, содержащих карбид бора – элемента, хорошо поглощающего нейтроны.

В реактор помещается 163 ТВС, что соответствует 80 тоннам диоксида урана, которых хватает на 4 года работы реактора.

Варианты ТВС для реакторов различного типа

Возможны варианты

Итак, самым распространенным топливом для ядерных энергетических установок является таблетированный диоксид урана, в котором уран обогащен по делящемуся изотопу (урану-235). Однако существуют и другие виды ядерного горючего.

После диоксидного уранового, наиболее распространенным является смешанное оксидное топливо, известное под названием МОХ-топливо. Сейчас в основном производится МОХ-топливо, представляющее собой смесь оксидов урана и плутония-239. Это топливо позволяет использовать избыточное количество оружейного плутония-239, накопленного в период «ядерной гонки», для выработки электроэнергии.

В качестве ядерного топлива также может быть использован металлический уран. Его преимуществами являются высокая теплопроводность и максимальная концентрация делящихся ядер – в топливе просто нет других элементов. В то же время уран как металл обладает худшей радиационной, химической и жаростойкостью по сравнению с диоксидом, поэтому его крайне редко используют в чистом виде. Для улучшения параметров металлического топлива в уран добавляют немного молибдена, алюминия, кремния, циркония. Сегодня металлический уран и его сплавы используют только в исследовательских реакторах.

Вместо диоксида урана возможно применение нитрида урана, то есть его соединения с азотом. Нитридное топливо обладает более высокой теплопроводностью по сравнению с диоксидным, и сравнимой температурой плавления (2855 о С). Нитрид урана считается перспективным топливом для новейших реакторов. В нашей стране нитридному топливу уделяется самое пристальное внимание, так как его планируется использовать в следующем поколении реакторов на быстрых нейтронах.

Но все же до сих пор подавляющее число реакторов на Земле работает на ядерном топливе, изготовленном из диоксида урана. Сила традиций, так сказать.

Российский топливный цикл

Теперь, ознакомившись с особенностями работы добывающих и перерабатывающих производств, стоит бросить беглый взгляд на историю и современное состояние нашего, отечественного топливного цикла. Начать нужно, конечно же, с добычи урана.

Поначалу урановые руды интересовали отечественных ученых лишь в качестве источника радия. В 1900 году профессор И.А. Антипов сделал на заседании Петербургского минералогического общества сообщение об обнаружении минерала урана в образцах, привезенных из Ферганы, с горного массива Тюя-Муюн. Позднее данный минерал был назван тюямунитом. В 1904 году на этом месторождении начались разведочные работы, в 1908 году в Петербурге был построен пробный завод для переработки урановой руды, а в 1913 году было учреждено международное акционерное общество по добыче тюямуюнского радия.

Когда началась Первая мировая война, работы на руднике практически прекратились, и лишь в 1922 году на Тюя-Муюн была отправлена экспедиция в составе восьми специалистов. В том же 1922 году в тяжелых послереволюционных условиях, в окружении банд басмачей удалось заново наладить промышленную добычу руды. Она продолжалась до 1936 года, когда обильные подземные воды на глубине в две сотни метров прервали разработку месторождения. Впрочем, эта проблема не стала критической, поскольку добыча радия была налажена на «Водном промысле» на реке Ухте – радиоактивный металл извлекали из подземных соленых вод. Уран сам по себе в те годы мало кого интересовал, поскольку практически не использовался в промышленности.

Уран для первой советской атомной бомбы буквально по крупицам собирали по всей стране и за ее пределами. В 1943 году началась добыча урана на крохотном, по современным меркам, Табошарском руднике в Таджикистане, с производительностью всего 4 тонны урановых солей в год. Причем, по воспоминаниям П.Я. Антропова, первого министра геологии СССР, «урановую руду на переработку по горным тропам Памира возили в торбах на ишаках и верблюдах. Не было тогда ни дорог, ни должной техники».

В 1944-1945 годах, по мере освобождения Европы от фашистов, СССР получил доступ к урановой руде из Готенского месторождения в Болгарии, Яхимовских рудников Чехословакии, шахт немецкой Саксонии. Кроме того, в 1946 году был вновь запущен Тюя-Муюнский рудник, но особого вклада в общее дело он не дал.

В 1950-х годах силами Лермонтовского производственного объединения «Алмаз» была начата добыча урана на рудниках в горах Бештау и Бык (Ставропольский край). В это же время приступили к освоению месторождений Южного Казахстана и Средней Азии.

После 1991 года большинство разрабатываемых месторождений оказались за границами России, в независимых государствах. С этого момента основная добыча урана ведется шахтным способом на Приаргунском производственном горно-химическом объединении (Забайкальский край). Кроме того, постепенно набирают силу два предприятия, использующих технологию скважинного подземного выщелачивания – «Хиагда» (Республика Бурятия) и «Далур» (Курганская область). Проектируются производства в Якутии. Есть и перспективные для добычи регионы – Трансбайкальский, Западно-Сибирский, Северо-Европейский…

По разведанным запасам урана Россия занимает третье место в мире.

Российские уранодобывающие предприятия находятся под управлением Уранового холдинга «АРМЗ» (www.armz.ru), принадлежащего Росатому, но у Госкорпорации есть и зарубежные активы, контролируемые международной компанией «Юраниум Уан Инк» (www.uranium1.com). Благодаря деятельности этих двух организаций Росатом вышел на третье место в мире по производству соединений урана.

Ситуация на мировом рынке производства природного урана (2014)

Обогатительных производств в России – четыре, на некоторых из них также проводятся операции по окончательной очистке (аффинажу) и фторированию (конверсии) урановых соединений.

Первый газодиффузионный завод по обогащению урана Д-1 в Свердловске-44 заработал в ноябре 1949 года. Сначала его продукцию приходилось дополнительно обогащать на установке СУ-20 будущего завода «Электрохимприбор» в Свердловске-45 (Лесном), но спустя пару лет Д-1 стал справляться своими силами и начал разрастаться. А с 1967 года началась замена диффузионных каскадов на каскады центрифуг. Сегодня на месте демонтированного Д-1 находится крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана – Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск Свердловской области).

В 1953 году в Томске-7 начал работу будущий Сибирский химический комбинат (г. Северск Томской области), который c 1973 года стал постепенно переходить на газоцентрифужную технологию. Первый обогащенный уран с Ангарского электролизного химического комбината (г. Ангарск Иркутской области) был получен в 1957 году, а замена диффузионных аппаратов на центрифуги стартовала в 1985 году. Наконец, 1962-ой стал годом запуска Электрохимического завода в Красноярске-45 (ныне – г. Зеленогорск Красноярского края). Спустя пару лет и там были установлены первые центрифуги.

Эта краткая справка, конечно, не отражает реалии той нелегкой эпохи. Хотя по секретным, «номерным» названиям закрытых городов и по туманным наименованиям комбинатов можно понять, что Советский Союз тщательно хранил свои тайны обогащения. Тем не менее, места расположения основных производств стали известны американской разведке. А вот активный переход на газоцентрифужную технологию она, что называется, проморгала. Возможно, это стало причиной некоторой самоуспокоенности наших конкурентов: не зная, что в СССР внедряется более производительная и эффективная технология, Штаты придерживались изначально выбранного способа – газовой диффузии. Очевидно, что сложившаяся ситуация была на руку Советскому Союзу и позволила быстро достичь ядерного паритета. В то же время пионерские разработки советских ученых и инженеров по созданию высокопроизводительных газовых центрифуг не пропали втуне, выведя Россию на ведущие позиции на мировом рынке обогащения урана и производства центрифуг.

Обогащенный урановый продукт с четырех комбинатов поступает на Машиностроительный завод (г. Электросталь Московской области) и Новосибирский завод химконцентратов (г. Новосибирск одноименной области), где выполняется полный цикл производства ядерного топлива. Цирконий для твэлов и другие конструкционные материалы тепловыделяющих сборок поставляет Чепецкий механический завод (г. Глазов Удмуртской республики) – единственное в России и третье в мире предприятие по изготовлению изделий из циркония.

Изготовленные тепловыделяющие сборки поступают на российские и зарубежные атомные станции, а также используются в реакторах иного назначения.

Предприятия по аффинажу, конверсии и обогащению урана, фабрикации ядерного топлива, производству газовых центрифуг, а также конструкторские и научно-исследовательские организации объединены в составе Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» (www.tvel.ru).

В результате многолетней успешной работы этой компании и входящих в нее предприятий Росатом уверенно возглавляет список крупнейших поставщиков услуг в сфере обогащения урана (36 % мирового рынка).

Доля Росатома на мировом рынке ядерного топлива – 17 %, благодаря чему в каждый шестой энергетический реактор на Земле загружается топливо марки «ТВЭЛ». Поставки идут в Венгрию, Словакию, Чехию, Болгарию, Украину, Армению, Финляндию, Индию и Китай.

Открытый или закрытый?

Можно обратить внимание, что в этой главе не были рассмотрены вопросы производства ядерного топлива для исследовательских реакторов, а также реакторов, установленных на атомных подводных лодках и ледоколах. Все обсуждение было посвящено ядерному топливу, применяемому на атомных электростанциях. Однако это было сделано не случайно. Дело в том, что принципиальные отличия между последовательностью производства топлива для АЭС и, например, атомных подводных лодок просто отсутствуют. Конечно, могут быть отклонения в технологии, связанные со спецификой судовых и исследовательских реакторов. Например, первые должны быть небольшими по размеру и, одновременно, довольно мощными – это вполне естественное требование для ледокола и, тем более, маневренной атомной подводной лодки. Необходимых показателей можно достичь, увеличив обогащение урана, то есть, повысив концентрацию делящихся ядер, – тогда топлива понадобится меньше. Именно так и поступают: степень обогащения урана, используемого в качестве топлива судовых реакторов, находится в районе 40 % (в зависимости от проекта может колебаться от 20 до 90 %). В исследовательских реакторах обычным требованием является достижение максимальной мощности нейтронного потока, а число нейтронов в реакторе также напрямую связано с числом делящихся ядер. Поэтому в установках, предназначенных для научных изысканий, иногда применяют высокообогащенный уран с гораздо большим содержанием урана-235, нежели в топливе энергетических реакторов АЭС. Но вот технология обогащения от этого не меняется.

Конструкция реактора может определять химический состав топлива и материал, из которого изготавливается твэл. В настоящее время основная химическая форма топлива – это диоксид урана. Что касается твэлов, то они преимущественно циркониевые, но, например, для реактора на быстрых нейтронах БН-600 производят твэлы из нержавеющей стали. Это связано с использованием в реакторах БН жидкого натрия в качестве теплоносителя, в котором цирконий разрушается (корродирует) быстрее, чем нержавеющая сталь. Тем не менее, суть процесса фабрикации ядерного топлива остается прежней – из обогащенного уранового продукта синтезируют порошок диоксида урана, который прессуют в таблетки и спекают, таблетки помещают в твэлы, твэлы собирают в тепловыделяющие сборки (ТВС).

Более того, если рассматривать ядерные топливные циклы различных стран, то окажется, например, что в России соединения урана при конверсии фторируют молекулярным фтором напрямую, а за рубежом сначала обрабатывают плавиковой кислотой и только потом фтором. Разница может обнаружиться в химическом составе растворов для «вскрытия» руды, сорбентов и экстрагентов; могут различаться параметры проведения процессов… Но схема ядерного топливного цикла от этого не меняется. Принципиальное различие пролегает лишь между его открытой (разомкнутой) и закрытой (замкнутой) версиями: в первом случае топливо после «работы» на атомной станции просто изолируют от окружающей среды в глубоком могильнике, а в последнем – перерабатывают с извлечением ценных компонентов (см. главу 7). Россия – одна из немногих стран, реализующих замкнутый цикл.

Пример замкнутого топливного цикла с указанием роли Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»