какой калибр у зенитки

Послевоенная советская зенитная артиллерия. Часть 2-я

В СССР несмотря на многочисленные проектные работы в предвоенное и военное время, так и не были созданы зенитные орудия калибром больше 85-мм. Увеличение скорости и высоты полета, создаваемых на западе бомбардировщиков потребовало принятия срочных действий в этом направлении.

В качестве временной меры было решено использовать несколько сотен трофейных германских зенитных орудий калибра 105-128-мм. Одновременно с этим были форсированы работы по созданию 100-130-мм зенитных орудий.

В пушке КС-19 механизированы: установка взрывателя, досылание патрона, закрытие затвора, производство выстрела, открытие затвора и экстракция гильзы. Темп стрельбы 14-16 выстрелов в минуту.

В 1950 году с целью повышения боевых и эксплутационных свойств орудие и гидросиловой привод были модернизированы.

Система ГСП-100М, предназначенная для автоматической дистанционной наводки по азимуту и углу возвышения восьми или менее пушек КС-19М2 и автоматического ввода значений для установки взрывателя по данным ПУАЗО.

Система ГСП-100М обеспечивает возможность ручного наведения по всем трем каналам с помощью индикаторной синхронной передачи и включает орудийные комплекты ГСП-100М (по числу пушек), центральный распределительный ящик (ЦРЯ), комплект соединительных кабелей и батарейный дающий прибор.

Источником электроснабжения для ГСП-100М является штатная станция питания СПО-30, вырабатывающая трехфазный ток напряжением 23/133 В и частотой 50 Гц.

Все орудия, СПО-30 и ПУАЗО располагаются в радиусе не свыше 75 м (100 м) от ЦРЯ.

С 1948 по 1955 годы было изготовлено 10151 орудий КС-19, которые до появления ЗРК были основным средством борьбы с высотными целями. Но и массовое принятие на вооружение зенитных управляемых ракет далеко не сразу вытеснили КС-19. В СССР зенитные батареи вооруженные этими орудиями имелись, по меньшей мере, до конца 70-х годов.

КС-19 поставлялись в дружественные СССР страны и участвовали в Ближневосточных и Вьетнамском конфликтах. Часть снимаемых с вооружения 85-100-мм орудий передавались противолавинным службам и использовались в качестве градобойных.

Для облегчения работы расчёта на этой зенитной пушке были механизированы ряд процессов: установка взрывателя, вывод лотка с элементами выстрела (снаряд и снаряжённая гильза) на линию заряжания, досылание элементов выстрела, закрытие затвора, производство выстрела и открытие затвора с экстракцией стреляной гильзы. Наведение пушки производится гидравлическими следящими приводами, синхронно управляемыми ПУАЗО. Кроме того, может осуществляться полуавтоматическая наводка по индикаторным приборам путём ручного управления гидроприводами.

Производство КС-30 завершено в 1957 году, всего выпущено 738 орудий.

Зенитные орудия КС-30 были весьма громоздки и маломобильны.

Ими прикрывались важные административно-экономические центры. Зачастую орудия размещались на стационарных бетонированных позициях. До появления ЗРК С-25 «Беркут» около трети от общего количества этих орудий было размещено вокруг Москвы.

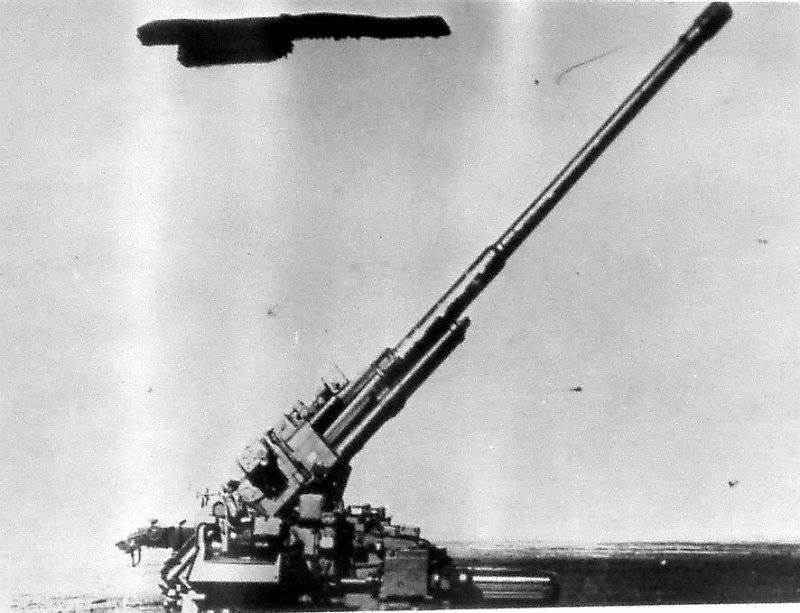

На базе 130-мм КС-30 в 1955 году было создано 152-мм зенитное орудие КМ-52, которое стало самой мощный отечественной зенитной артиллерийской системой.

Для уменьшения отдачи КМ-52 оснастили дульном тормозом, эффективность которого составляла 35 процентов. Затвор клиновой горизонтального исполнения, работа затвора осуществляется от энергии наката. Зенитное орудие оснастили гидропневматическими тормозом отката и накатником. Колесный ход с лафетом являются модифицированной версией от зенитки КС-30.

Масса орудия – 33.5 тонны. Достягаемость по высоте – 30км, по дальности – 33 км.

Расчет-12 человек.

Орудие успешно прошло испытание, но в большую серию не запускалось. В 1957 году была изготовлена партия из 16 пушек КМ-52. Из них сформировали две батареи, дислоцированные в районе Баку.

Во время Второй мировой войны существовал «трудный» для зенитных орудий уровень высот от 1500 м до 3000. Здесь самолеты оказывались мало досягаемыми для легких зениток, а для пушек тяжелой противовоздушной артиллерии эта высота была слишком мала. В целях разрешения проблемы казалось естественным создать зенитки некоего промежуточного калибра.

57-мм зенитная пушка С-60 была разработана в ЦАКБ под руководством В.Г. Грабина. Серийное производство пушки было начато в 1950 году.

Автоматика С-60 работала за счет энергии отдачи при коротком откате ствола.

Питание пушки — магазинное, в магазине 4 патрона.

Тормоз отката гидравлический, веретенного типа. Уравновешивающий механизм пружинный, качающийся, тянущего типа.

На платформе станка расположены стол для обоймы с патронниками и три сиденья для расчета. При стрельбе с прицелом на платформе находятся пять человек расчета, а при работающем ПУАЗО — два или три человека.

Ход повозки неотделяемый. Подрессоривание торсионное. Колеса от грузового автомобиля ЗИС-5 с губчатым наполнением покрышек.

Батарейный комплект следящих приводов ЭСП-57 предназначался для наведения по азимуту и углу возвышения батареи 57-мм пушек С-60, состоящей из восьми или менее орудий. При стрельбе использовались ПУАЗО-6-60 и радиолокационная станция орудийной наводки СОН-9, а позднее — радиолокационный приборный комплекс РПК-1 «Ваза». Все орудия располагались на удалении не свыше 50 м от центрального распределительного ящика.

Приводами ЭСП-57 можно было осуществлять следующие виды наводки пушек:

-автоматическую дистанционную наводку пушек батареи по данным ПУАЗО (основной вид наводки);

-полуавтоматическую наводку каждой пушки по данным автоматического зенитного прицела;

-ручную наводку пушек батареи по данным ПУАЗО при помощи нуль-индикаторов точного и грубого отсчетов (индикаторный вид наводки).

Боевое крещение С-60 приняла в ходе Корейской войны в 1950—1953 гг. Но первый блин был комом — сразу выявился массовый отказ пушек. Были отмечены некоторые дефекты установки: обрывы лапок экстрактора, засорение магазина питания, отказы уравновешивающего механизма.

В дальнейшем были также отмечены непостановка затвора на автоматическом шептале, перекос или заклинивание патрона в магазине при подаче, переход патрона дальше линии досылки, одновременная подача двух патронов из магазина на линию досылки, заклинивание обоймы, предельно короткие или длинные откаты ствола и др.

Конструктивные недостатки С-60 исправили, и пушка благополучно сбивала американские самолеты.

В дальнейшем 57-мм зенитная пушка С-60 экспортировалась во многие страны мира и неоднократно применялся в военных конфликтах. Пушки этого типа широко использовались в системе ПВО Северного Вьетнама во время Вьетнамской войны, показав высокую эффективность при стрельбе по целям на средних высотах, а также арабскими государствами (Египет, Сирия, Ирак) в арабо-израильских конфликтах и ирано-иракской войне. Морально устарев к концу XX века, С-60, в случае массированного применения все ещё способны уничтожать современные самолеты класса истребитель-бомбардировщик, что было продемонстрировано во время войны в Персидском заливе 1991 года, когда иракские расчеты из этих пушек сумели сбить несколько американских и британских самолетов.

По заявлению сербских военных они сбили из этих орудий несколько КР «Томагавк».

Зенитные орудия С-60 производились так же в КНР под наименованием Тип 59.

В настоящее время в России зенитные орудия этого типа законсервированы на базах хранения. Последней воинской частью, на вооружении которой стояли С-60, являлся 990-й зенитный артиллерийский полк 201-й мотострелковой дивизии в период Афганской войны.

В 1957 году на базе танка Т-54 с использованием автоматов С-60 было начато серийное производство ЗСУ-57-2. Две пушки устанавливались в открытой сверху большой башне, причем детали правого автомата являлись зеркальным отражением деталей левого автомата.

Вертикальное и горизонтальное наведение пушки С-68 осуществлялось с помощью электрогидравлического привода. Привод наведения работал от электродвигателя постоянного тока и задействовал универсальные гидравлические регуляторы скорости.

Боекомплект ЗСУ состоял из 300 пушечных выстрелов, из них 248 выстрелов снаряжены в обоймы и размещены в башне (176 выстрелов) и в носовой части корпуса (72 выстрела). Остальные выстрелы в обоймы не снаряжались и укладывались в специальные отсеки под вращающимся полом. Подача обойм производилась заряжающим вручную.

В период с 1957 по 1960 год было выпущено около 800 ЗСУ-57-2.

ЗСУ-57-2 направлялись на вооружение зенитно-артиллерийскийх батарей танковых полков двухвзводного состава, по 2 установке во взводе.

Боевая эффективность ЗСУ-57-2 зависела от квалификации экипажа, подготовки командира взвода и была обусловлена отсутствием РЛС в системе наведения. Эффективный огонь на поражение мог вестись только с остановки; стрельба «с хода» по воздушным целям не была предусмотрена.

ЗСУ-57-2 использовались во Вьетнамской войне, в конфликтах между Израилем и Сирией и Египтом в 1967 и 1973 годах, а также в ирано-иракской войне.

Очень часто в ходе локальных конфликтов ЗСУ-57-2 применялась для оказания огневой поддержки сухопутным подразделениям.

Зенитная установка ЗУ-23-2 состоит из следующих основных частей: двух 23-мм автоматов 2А14, их станка, платформы с ходом, подъемного, поворотного и уравновешивающего механизмов и зенитного автоматического прицела ЗАП-23.

Питание автоматов ленточное. Ленты металлические, каждая из них снаряжена 50 патронами и уложена в быстро сменяемую патронную коробку.

Устройство автоматов практически одинаковое, различаются только детали механизма подачи. Правый автомат имеет правое питание, левый – левое. Оба автомата закреплены в одной люльке, которая, в свою очередь, расположена на верхнем станке лафета. На основании верхнего станка лафета расположены два сиденья, а также ручка поворотного механизма. В вертикальной и горизонтальной плоскостях пушки наводятся вручную. Поворотная ручка (с тормозом) подъемного механизма расположена с правой стороны сиденья наводчика.

В ЗУ-23-2 применены очень удачные и компактные ручные приводы вертикальной и горизонтальной наводки с уравновешивающим механизмом пружинного типа. Блестяще спроектированные агрегаты позволяют перебросить стволы на противоположную сторону всего за 3 секунды. На ЗУ-23-2 установлен зенитный автоматический прицел ЗАП-23, а также оптический прицел Т-3 (с 3,5-кратным увеличением и полем зрения 4,5°), предназначенный для ведения стрельбы по наземным целям.

Установка имеет два спусковых механизма: ножной (с педалью напротив сиденья наводчика) и ручной (с рычагом с правой стороны сиденья наводчика). Огонь из автоматов ведется одновременно из обеих стволов. С левой стороны педали спускового механизма расположена педаль тормоза вращающегося узла установки.

Скорострельность — 2000 выстрелов в минуту. Масса установки — 950 кг. Дальность стрельбы: 1,5 км по высоте, 2,5 км по дальности.

Двухколесное шасси с рессорами установлено на опорных катках. В боевом положении колеса поднимаются и отклоняются в сторону, а орудие устанавливается на земле на трех опорных плитах. Натренированный расчет способен перевести ЗУ из походного положения в боевое всего за 15-20 с, а обратно – за 35-40 с. При необходимости ЗУ-23-2 может вести огонь с колес и даже на ходу – прямо при транспортировке ЗУ за автомобилем, что исключительно важно для скоротечного боевого столкновения.

Установка имеет прекрасную мобильность. ЗУ-23-2 можно буксировать за любым армейским автомобилем, поскольку ее масса в походном положении вместе с чехлами и снаряженными патронными коробками составляет менее 1 т. Максимальная скорость при этом допускается до 70 км/ч, а по бездорожью – до 20 км/ч.

Штатного прибора управления зенитным огнем (ПУАЗО), выдающего данные для стрельбы по воздушным целям (упреждение, азимут и др.), не существует. Это ограничивает возможности ведения зенитного огня, но делает орудие максимально дешёвым и доступным для солдат с невысоким уровнем подготовки.

Результативность ведения огня по воздушным целям повышена в модификации ЗУ-23М1 — ЗУ-23 c размещенным на ней комплектом «Стрелец», который обеспечивает применение двух отечественных ПЗРК типа «Игла».

В период Афганской войны ЗУ-23-2 широко применялись советскими войсками как средство огневого прикрытия при проводке автоколонн, в варианте установки на грузовые автомобили: ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-4320 или КамАЗ. Мобильность зенитного орудия установленного на грузовом автомобиле, вкупе с возможностью стрельбы на больших углах возвышения, оказалась эффективным средством для отражения нападений на автоколонны в условиях горной местности Афганистана.

Кроме грузовиков 23-мм установка устанавливалась на самые различные шасси, как гусеничные, так и колёсные.

Эта практика получила развитие в ходе проведения «Контртеррористической операции», ЗУ-23-2 активно применялись для поражения наземных целей. Возможность ведения интенсивного огня оказалась очень кстати при ведении боевых действий в городе.

Воздушно-десантные войска используют ЗУ-23-2 в варианте артустановки «Скрежет» на базе гусеничного БТР-Д.

Производство данной зенитной установки осуществлялось СССР, а затем целым рядом стран, в том числе Египтом, КНР, Чехией/Словакией, Болгарией и Финляндией. Производство 23 мм боеприпасов ЗУ-23 в разное время осуществлялось Египтом, Ираном, Израилем, Францией, Финляндией, Нидерландами, Швейцарией, Болгарией, Югославией и ЮАР.

В нашей стране развитие зенитной артиллерии пошло по пути создания самоходных зенитно-артиллерийских комплексов с радиолокационными средствами обнаружения и наведения («Шилка») и зенитных пушечно-ракетных комплексов («Тунгуска» и «Панцирь»).

Отечественные зенитно-пулемётные установки. Часть 2-я

В послевоенные годы в Советском Союзе продолжилось совершенствование средств борьбы с воздушным противником. До массового принятия на вооружения зенитно-ракетных комплексов эта задача возлагалась на истребительную авиацию, зенитные пулемётные и артиллерийские установки.

Во время войны крупнокалиберный 12,7-мм пулемёт ДШК, созданный В.А. Дегтяревым и доработанный Г.С. Шпагиным, являлся основным зенитным средством защиты войск на марше. ДШК, установленные на треноге в кузове грузового автомобиля, передвигаясь в составе колонны, позволяли достаточно эффективно бороться с вражескими низколетящими самолётами.

Крупнокалиберные пулемёты широко применялись в объектовой ПВО и для обороны железнодорожных составов. В качестве дополнительного зенитного вооружения они устанавливались на тяжелые танки и САУ. ДШК стал мощным средством борьбы с вражеской авиацией. Обладая высокой бронепробиваемостью, он значительно превосходил ЗПУ калибра 7,62 мм по дальности и высотности эффективного огня. Благодаря положительным качествам пулемётов ДШК количество их в армии в годы войны постоянно росло. В ходе войны зенитными пулеметами сухопутных войск было сбито около 2500 вражеских самолетов.

В конце Великой Отечественной войны К.И. Соколов и А.К. Коров провели существенную модернизацию ДШК. Был усовершенствован механизм питания, повысилась технологичность изготовления, изменилось крепление ствола, осуществлён ряд мер по повышению живучести и надежности в работе. В 1946 году под маркой ДШКМ пулемет принимается на вооружение.

Внешне модернизированный пулемет отличался не только иной формой дульного тормоза, конструкция которого была изменена еще в ДШК, но и силуэтом крышки приемника, в котором был упразднен барабанный механизм — его заменил приемник с двухсторонним питанием. Новый механизм питания позволил использовать пулемет в спаренных и счетверенных установках.

Крупнокалиберные пулемёты в варианте ДШКМТ предназначенном для установки на бронетехнику использовались в качестве зенитных практически на всех типах послевоенных советских средних и тяжелых танков.

Пулемёты ДШКМ длительное время состояли на вооружении, в настоящее время они практически вытеснены из российской армии более современными образцами.

Последний случай боевого применения этих пулемётов российскими подразделениями отмечен в ходе «контртеррористической операции» на Северном Кавказе, где они использовались для ведения огня по наземным целям.

В 1972 году на вооружение принят крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 «Утёс» конструкции Г. И. Никитина, Ю. М. Соколова и В. И. Волкова, на не универсальном треножном станке 6Т7 конструкции Л.В. Степанова и К.А. Барышева. Темп стрельбы пулемета 700—800 выстр./мин, а практическая скорострельность составляет 80—100 выстр./мин.

Масса пулемёта со станком составляла всего 41 кг, но, в отличие от ДШК, на универсальном станке Колесникова, имевшего со станком более чем вдвое большую массу, вести огонь по воздушным целям из него было невозможно.

По этой причине Главное ракетно-артиллерийское управление выдало предприятию КБП задание на разработку легкой зенитной установки под пулемет калибра 12,7 мм.

Установку следовало разработать в двух вариантах: 6У5 под пулемет ДШК/ДШКМ (пулеметы этого образца имелись в огромных количествах в мобилизационных запасах) и 6У6 под новый пулемет НСВ-12,7.

Главным конструктором установок был назначен Р. Я. Пурцен. К полигонным и войсковым испытаниям приступили в 1971 году. Полигонные и последовавшие за ними войсковые испытания зенитных пулеметных установок подтвердили их высокие боевые и эксплуатационные характеристики.

В соответствии с решением комиссии на вооружение Советской Армии в 1973 году поступила только установка 6У6 под наименованием: «Универсальный станок конструкции Р. Я. Пурцена под пулемет НСВ».

Лафет установки является самым легким из всех современных аналогичных конструкций. Его вес составляет 55 кг, а вес установки с пулеметом и патронной коробкой на 70 патронов не превышает 92,5 кг. Для обеспечения минимального веса штампосварные детали, из которых в основном состоит установка, изготовлены из стального листа толщиной всего 0,8 мм. При этом необходимая прочность деталей была достигнута с помощью термообработки.

Особенность лафета такова, что наводчик может вести стрельбу по наземным целям из положения лежа, при этом спинка сиденья используется в качестве плечевого упора. Для повышения точности стрельбы по наземным целям в механизм вертикального наведения введен редуктор тонкой наводки. Для стрельбы по наземным целям установка 6У6 оснащена оптическим прицелом ПУ. Воздушные цели поражаются с помощью коллиматорного прицела ВК-4.

Универсальная зенитная установка с пулемётом НСВ-12,7 на сегодняшний день не имеет аналогов по массогабаритным характеристикам, обладает хорошими служебно-эксплуатационными данными. Это делает возможным использование её небольшими мобильными подразделениями с переноской в разобранном виде.

Пулемёт НСВТ-12,7 прочно занял своё место в качестве зенитного на башнях советских и российских основных танков Т-64, Т-72, Т-80, Т-90 и самоходных артиллерийских установок.

В ходе различных локальных конфликтов зенитная установка НСВТ как правило, использовалась для стрельбы по наземным целям. Большой угол вертикального наведения позволяет вести огонь по верхним этажам зданий при боевых действиях в городе.

В 1949 году на вооружение был принят 14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова на колесном станке Харыкина (под обозначением ПКП — пулемет крупнокалиберный пехотный системы Владимирова).

Эффективным боеприпасом для поражения воздушных целей с броневой защитой на расстояниях до 1000-2000 м являются 14,5 мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 массой 64 г. Эта пуля пробивает броню толщиной 20 мм при угле 20° от нормали на расстоянии 300 м и зажигает авиационное горючее, находящийся за броней.

Для поражения защищенных воздушных целей, а также для пристрелки и корректировки огня на расстоянии до 1000-2000 м применяются 14,5 мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ массой 59,4 г (индекс ГРАУ 57-БЗ Т-561 и 57-БЗ Т-561 с). Пуля имеет колпачок с запрессованным трассирующим составом, который оставляет светящийся след, видимый на большом расстоянии.

Бронебойное действие несколько уменьшено по сравнению с пулей Б-32. На расстоянии 100 м пуля БЗТ пробивает броню толщиной 20 мм, размещенную под углом 20° к нормали.

Для борьбы с защищенными целями могут применяться также 14,5 мм патроны с бронебойно-зажигательной пулей БС-41 массой 66 г. На расстоянии 350 м эта пуля пробивает броню толщиной 30 мм, расположенную под углом 20° к нормали.

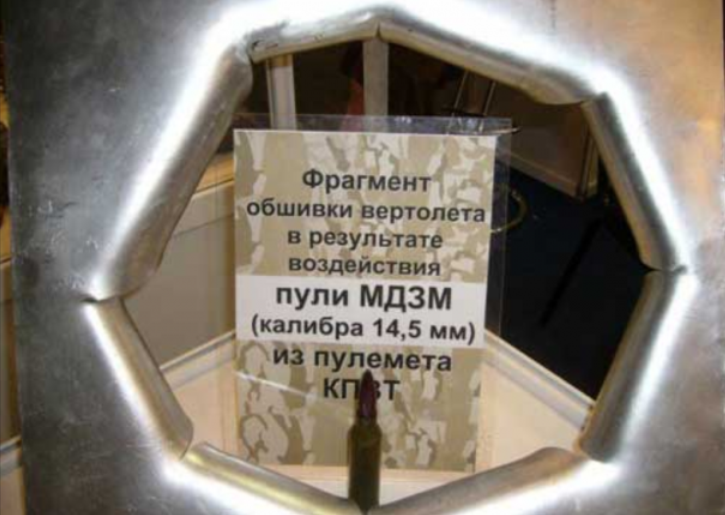

В боекомплект установки могут входить и 14,5 мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БСТ массой 68,5 г, с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ массой 60 г, с пристрелочно-зажигательной пулей ЗП.

В 1949 году параллельно с пехотным на вооружение была приняты зенитные установки: одноствольная установка ЗПУ-1, спаренная ЗПУ-2, счетверённая ЗПУ-4.

ЗПУ-1 была разработана конструкторами Е. Д. Водопьяновым и Е. К. Рачинским. Зенитная пулеметная установка ЗПУ-1 состоит из 14,5 мм пулемета КПВ, легкого лафета, колесного хода и прицельных приспособлений.

Для транспортировки ЗПУ-1 по пересеченной местности и в горных условиях она может разбираться на отдельные части и перевозиться (или переноситься) во вьюках весом до 80 кг.

Питание патронами производится из металлической звеньевой ленты, укладываемой в патронный ящик емкостью 150 патронов. В качестве прицельных приспособлений на ЗПУ-1 используется коллиматорный зенитный прицел.

Наряду с одиночной зенитной пулеметной установкой ЗПУ-1 была спроектирована спаренная зенитная установка. В её создании приняли участие конструкторы С. В. Владимиров и Г. П. Марков. На вооружение Советской Армии установка была принята в 1949 году.

ЗПУ-2 поступала на вооружение зенитных подразделений мотострелковых и танковых полков Советской Армии. По внешнеэкономическим каналам значительное количество установок этого типа было экспортировано во многие страны мира.

ЗПУ-2 состоит из двух 14,5 мм пулеметов КПВ, нижнего станка лафета с тремя подъемниками, вращающейся платформы, верхнего станка лафета (с механизмами наведения, кронштейнами люльки и патронных ящиков, а также сиденьями наводчиков), люльки, прицельных приспособлений и колесного хода.

Для стрельбы установку снимают с колесного хода и устанавливают на грунт. Перевод ее из походного положения в боевое выполняется за 18-20 секунд. Хотя масса установки с колесным ходом и патронами достигает 1000 кг, на малые расстояния она может перемещаться силами расчета.

В целях повышения тактической мобильности зенитных пулеметных подразделений и обеспечения ПВО мотострелковых частей на марше в конце 1940-х годов был спроектирован вариант ЗПУ-2, предназначенный для размещения на бронетранспортерах. Он имел обозначение ЗПТУ-2.

В 1947 году в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода разработали зенитную установку БТР-40 А, состоявшую из легкого двухосного бронетранспортера БТР-40 и зенитной пулеметной установки ЗПТУ-2, размещенной в десантном отделении бронетранспортера.

Установка БТР-40 была принята на вооружение в 1951 году и выпускалась серийно на Горьковском автомобильном заводе.

В 1952 году была запущена в производство зенитная установка, созданная на базе трехосного бронетранспортера БТР-152 с размещением в ней спаренной 14,5 мм установки ЗПТУ-2.

Счетверенная ЗПУ-4 стала самой мощной зенитной пулеметной установкой, разработанной в СССР. Она создавалась на конкурсной основе несколькими конструкторскими коллективами. Испытания показали, что лучшей является установка конструкции И. С. Лещинского. На вооружение Советской Армией установка ЗПУ-4 была принята в 1949 году.

Для обеспечения необходимой устойчивости установки при стрельбе имеются винтовые домкраты, на которые опускается установка при переводе ее из походного положения в боевое. Расчет из 6 человек выполняет эту операцию за 70-80 секунд. При необходимости стрельба из установки может вестись и с колес.

Максимальная скорострельность составляет 2200 выстр./ мин. Обеспечивается зона поражения по дальности 2000 м, по высоте — 1500 м. На походе установка буксируется легкими армейскими автомобилями. Наличие подрессоривания колес позволяет движение с высокими скоростями. Возможности передвижения установки силами расчета затруднены вследствие относительно большого веса установки — 2,1 т.

Для управления стрельбой на ЗПУ-4 используется автоматический зенитный прицел построительного типа АПО-14,5, имеющий счетно-решающий механизм, учитывающий скорость цели, курс цели и угол пикирования. Это позволило достаточно эффективно использовать ЗПУ-4 для поражения воздушных целей, летящих со скоростью до 300 м/с.

По внешнеэкономическим каналам она экспортировалась во многие страны мира, а в КНР и КНДР она производилась по лицензии. Эта установка и сегодня используется не только в системе войсковой ПВО ряда стран, но и как мощное средство поражения наземных целей.

В 1950 году был выдан заказ на разработку спаренной установки для воздушно-десантных войск. При принятии на вооружение в 1954 году она получила наименование «14,5-мм зенитно-пулеметная установка ЗУ-2». Установка могла разбираться на вьюки малого веса. В ней была обеспечена более высокая скорость наводки по азимуту.

К работам по установке ЗУ-2 были привлечены Е.К. Рачинский, Б. Водопьянов и В.М. Гредмисиавский, создавшие ранее ЗПУ-1. Конструкция ЗУ-2 во многом аналогична конструкции ЗПУ-1 и состоит из двух 14,5-мм пулеметов КПВ, лафета и прицельных приспособлений.

В отличие от ЗПУ-1, на верхнем станке лафета смонтировано дополнительное сиденье справа для прицельного и правый и левый каркасы для патронных ящиков. Нижний станок лафета имеет неотделяющийся колесный ход. За счет упрощения конструкции колесного хода удалось снизить вес установки до 650 кг по сравнению с 1000 кг у ЗПУ-2. При этом также повысилась устойчивость установки при стрельбе. На поле боя установка перемещается силами расчета, а для транспортировки в горных условиях ее можно разобрать на части весом не более 80 кг каждая.

Однако транспортировка ЗПУ-1 и ЗУ-2, не говоря уже о ЗПУ-4 на четырёхколёсной телеге в горно-лесистой местности, представляла большие трудности. Поэтому в 1953 году было принято решение о создании под 14,5 мм пулемёт КПВ специальной малогабаритной горной установки, разбираемой на части, переносимые одним бойцом.

В 1954 году конструкторами Р.K. Рагинским и Р.Я. Пурценом разработан проект 14,5-мм одиночной зенитной горной установки ЗГУ-1. Вес ЗГУ-1 не превышал 200 кг. Установка успешно прошла полигонные испытания в 1956 году, но в массовое производство не поступила.

О ней вспомнили в конце 60-х, когда возникла острая потребность в таком оружии во Вьетнаме. Вьетнамские товарищи обратились к руководству СССР с просьбой предоставить им среди прочих образцов вооружения и легкую зенитную установку, способную эффективно бороться с американской авиацией в условиях партизанской войны в джунглях.

ЗГУ-1 идеально подходила для этих целей. Ее срочно доработали под танковый вариант пулемета Владимирова КПВТ (вариант КПВ, под который проектировали ЗГУ-1, к тому времени был снят с производства) и в 1967 году запустили в серийное производство. Первые партии установок предназначались исключительно для поставок на экспорт во Вьетнам.

Конструкция ЗГУ-1 отличается малой массой, которая составляет в боевом положении вместе с патронной коробкой и 70 патронами 220 кг, при этом обеспечивается быстрая разборка (в течение 4 мин) на части с максимальной массой каждой не более 40 кг.

Хотя роль зенитных пулемётов винтовочного калибра в послевоенное время была сведена к минимуму при разработке и принятии на вооружение новых образцов устанавливаемых на станки и турели, в технических условиях задавалась возможность ведения зенитного огня.

Вскоре после окончания войны модернизации подвергся станковый пулемёт СГ-43. Его усовершенствованный вариант СГМ на новом треножным регулируемым станке с возможностью ведения зенитного огня был существенно облегчен.

В 1961 году на вооружение Вооружённых Сил СССР принят единый пулемет ПК, разработанный М.Т. Калашниковым. Его станковые варианты ПКС имели возможность ведения зенитного огня. Для ведения огня по воздушным целям станок имеет специальную штангу.

Бронетранспортёрный вариант на шкворневой установке получил обозначение ПКБ.

ПКБ использовался на бронированных машинах, имевших конструкцию с открытым верхом без поворотной башни (БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БТР-50) а также на ранних вариантах БТР-60 — БТР-60П и БТР-60ПА.

Не так давно появились сообщения о создании для модификации танка Т-90СМ, вместо привычного зенитного пулемета НСВТ появилась дистанционно управляемая пулеметная установка калибра 7,62 мм.

Несмотря на совершенствование таких высокотехнологичных средств борьбы с низколетящими воздушными целями как ПЗРК, они не смогли полностью вытеснить зенитные пулемётные установки из арсенала ПВО сухопутных войск. ЗПУ оказались особенно востребованы в локальных конфликтах, где они с успехом применяются для поражения самых различных целей — как воздушных, так и наземных. Основными их достоинствами являются универсальность, неприхотливость, простота в применении и обслуживании.