какой камбий участвует в формировании вторичных элементов флоэмы и ксилемы корня двудольных растений

Свп, их месторасположение, формирование элементов вторичной флоэмы и вторичной ксилемы

В теле растения ксилема и флоэма расположены рядом, образуя или слои, или обособленные тяжи, которые называют проводящими пучками. Различают несколько типов проводящих пучков (рис. 3.29 ).

Закрытые пучки состоят только из первичных проводящих тканей, они не имеют камбия и далее не утолщаются. Закрытые пучки характерны для споровых и однодольных растений. Открытые пучки имеют камбий и способны к вторичному утолщению. Они характерны для голосеменных и двудольных растений.

В зависимости от взаимного расположения флоэмы и ксилемы в пучке различают следующие типы. Наиболее обычны коллатеральные пучки, в которых флоэма лежит по одну сторону от ксилемы. Коллатеральные пучки могут быть открытыми (стебли двудольных и голосеменных растений) и закрытыми (стебли однодольных растений). Если с внутренней стороны от ксилемы располагается дополнительно тяж флоэмы, такой пучок называется биколлатеральным. Биколлатеральные пучки могут быть только открытыми, они характерны для некоторых семейств двудольных растений (тыквенные, пасленовые и др.).

Встречаются также концентрические пучки, в которых одна проводящая ткань окружает другую. Они могут быть только закрытыми. Если в центре пучка находится флоэма, а ксилема ее окружает, пучок называется центрофлоэмным, или амфивазальным. Такие пучки часто встречаются в стеблях и корневищах однодольных растений. Если в центре пучка располагается ксилема, и ее окружает флоэма, пучок называется центроксилемным, или амфикрибральным. Центроксилемные пучки обычны у папоротников.

Рис. 3.29. Типы проводящих пучков : 1 – открытый коллатеральный; 2 – открытый биколлатеральный; 3 – закрытый коллатеральный; 4 – концентрический закрытый центрофлоэмный; 5 – концентрический закрытый центроксилемный; К – камбий; Кс – ксилема; Ф – флоэма.

Многие авторы выделяют радиальные пучки. Ксилема в таком пучке располагается в виде лучей от центра по радиусам, а флоэма – между лучами ксилемы. Радиальный пучок – характерный признак корня первичного строения.

Пучки: полные и неполные

Неполные (простые) пучки состоят только из ксилемы или только из флоэмы

Коллатеральный (бокобочный) СВП: флоэма – к периферии, ксилема – к центру

1дольные растения – стебли и корневища

2дольные растения – стебли, корневища, корни II строения

Биколлатеральный (флоэма с внутренней стороны)

2дольные растения – стебли, корневища

Центрофлоэмный (ксилема окружает флоэму)

1дольные растения – стебли и корневища

Центроксилемный (флоэма окружает ксилему)

Радиальный СВП – ксилема расходится лучами от центра, флоэма расположена между лучами ксилемы. Пучки возникают из прокамбия. Характерен только для первичного строения.

Что такое камбий и какую роль он играет?

С латинского «cambium» переводится как «смена» или «обмен». Из статьи вы узнаете, что такое камбий, какие функции он выполняет. В биологии так называется тонкий слой образовательной ткани, обеспечивающей рост корней и стволов растений.

Камбий – что это за ткань, где расположена?

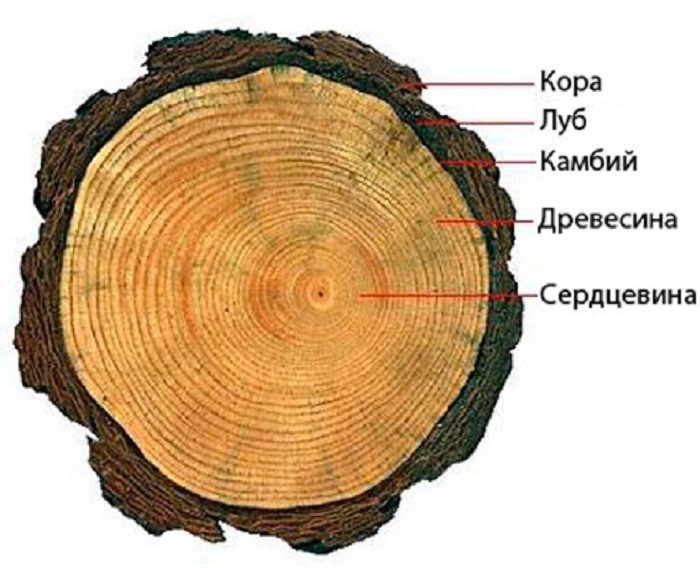

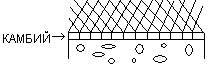

У растений выделяют две группы тканей: образовательные (меристема) и постоянные. Сколько лет живет растение, столько времени клетки меристемы сохраняют способность к делению. Часть из них не выходит за пределы эмбриональной фазы. Их непрерывное деление обеспечивает растению постоянное нарастание слоев. Камбий – тонкая активная прослойка образовательной ткани (мембрана), расположенная в стеблях (корнях) между лубом и древесным пластом.

Новые клетки откладываются от мембраны в обе стороны для оформления тканей. Корка, или корковый слой, растущий внутрь, образует вторичную водопроводящую (ксилему или древесину). Сосудистый, растущий наружу, служит основой для формирования вторичной проводящей (флоэмы или луба). Из отмерших клеток флоэмы состоит кора деревьев. Благодаря этому процессу у голосеменных и большей части покрытосеменных двудольных растений формируется прирост в толщину всего комплекса осевых органов.

Возникновение, строение и функции камбия в жизни растений

Камбий возникает из прокамбия или первичной меристемы. Она состоит из тонкостенных клеток, из которых образуются флоэма и ксилема. У класса покрытосеменных двудольных, а также голосеменных, из среднего слоя прокамбия формируется камбий. Сначала образуется в открытых сосудистых пучках. Затем между ними возникает прослойка межпучкового или лучевого.

По мере роста полосы камбиальных пучков соединяются – создается сплошное кольцо. Межпучковый камбий продолжает образовывать новые сосудистые пучки, поэтому кольцо ежегодно дает прирост.

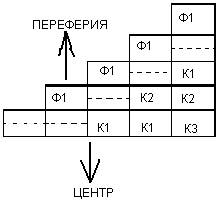

Деление слоя можно описать схематически:

Клетки камбия отличаются вытянутой формой. Они одноядерные, с тонкой целлюлозной мягкой оболочкой. Слой играет важную роль, он выполняет такие функции:

Активность прослойки меняется в зависимости от сезона. В периоды понижения температуры деятельность прекращается, прирост останавливается. Это как раз и является причиной запуска роста нового годичного кольца. Наиболее ярко это явление выражено у древесных культур.

Какие растения не имеют камбиальных клеток?

Отсутствуют у однодольных, однолетних, а также однодневных растений. Однодневные просто не успеют сформировать нужное количество клеток, поэтому необходимость отпала. Класс однодольные в течение жизни сохраняет первичную анатомическую структуру. Их первичные проводящие ткани (метаксилема и метафлоэма) образуются из прокамбия.

У травянистых видов камбий почти не активен. К тому же формировать кору у них нет необходимости.

Проводящие ткани

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, превышающую массу самого сфагнума во 20-25 раз. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

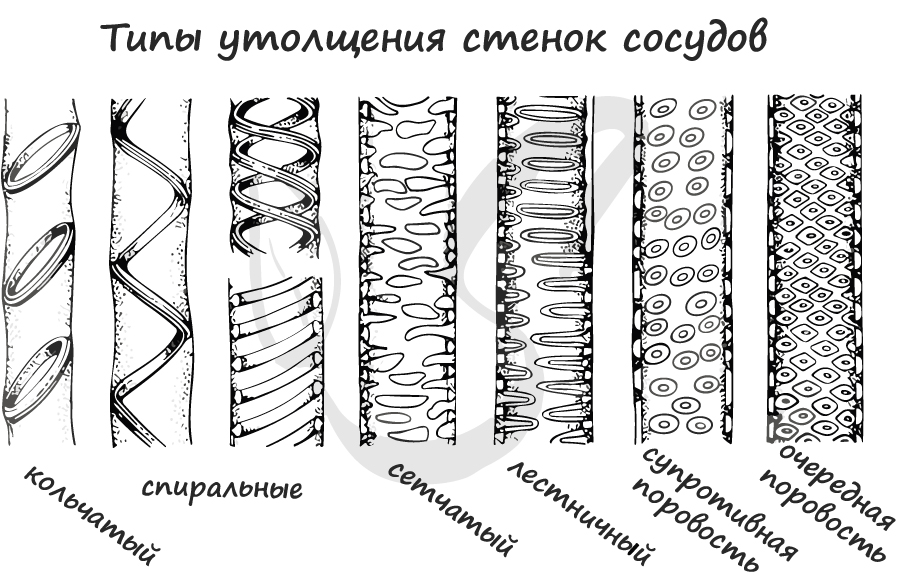

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток «члеников» в единый «сосуд». Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

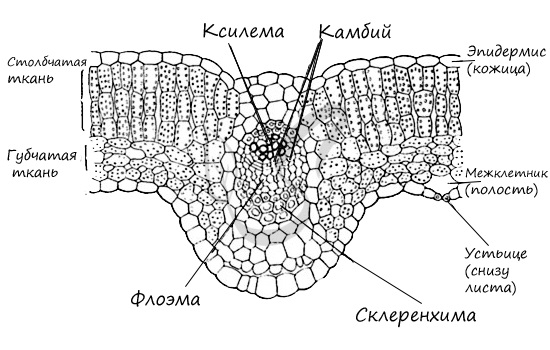

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

44. Образование камбия и феллогена в корне. Переход ко вторичному строению

Вторичное строение корня. У голосеменных и двудольных растений первичное строение сохраняется недолго и выше зоны всасывания сменяется вторичным. Вторичное утолщение корня происходит за счет деятельности вторичных боковых меристем – камбия и феллогена.

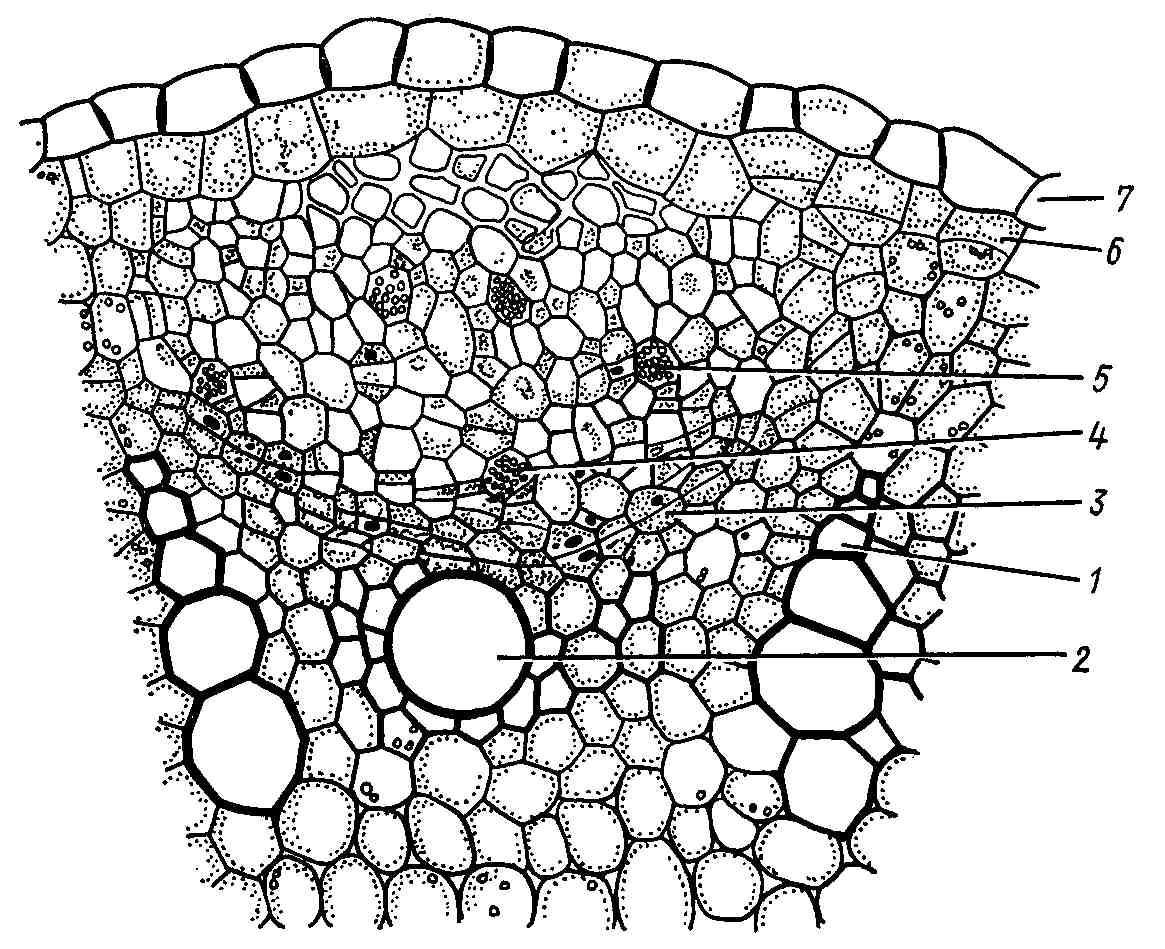

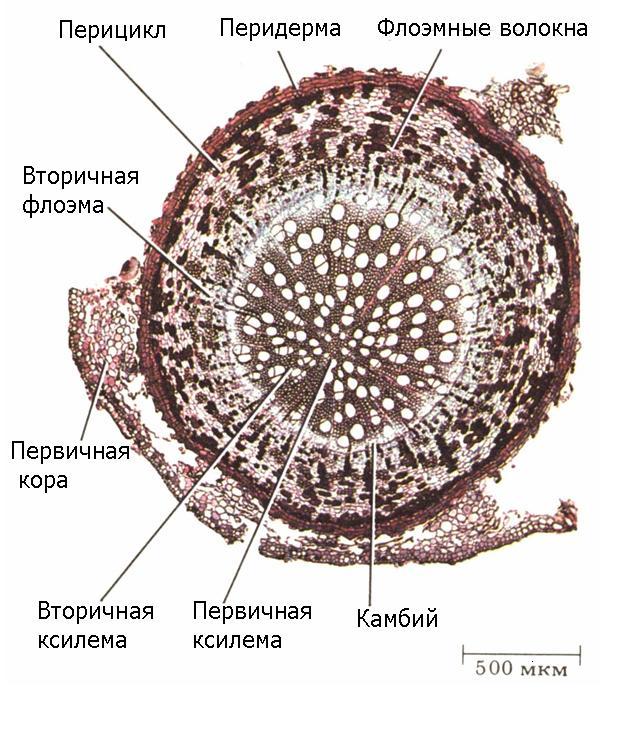

Камбий возникает в корнях из меристематических прокамбиальных клеток в виде прослойки между первичными ксилемой и флоэмой (рис. 4.9 ). В зависимости от числа флоэмных тяжей одновременно закладываются две или более зоны камбиальной активности. Сначала камбиальные прослойки разобщены между собой, но вскоре клетки перицикла, лежащие против лучей ксилемы, делятся тангенциально и соединяют камбий в непрерывный слой, окружающий первичную ксилему. Камбий откладывает внутрь слои вторичной ксилемы (древесины) и наружу вторичную флоэму (луб). Если этот процесс длится долго, то корни достигают значительной толщины.

Рис. 4.9. Заложение и начало деятельности камбия в корне проростка тыквы: 1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – камбий; 4 – вторичная флоэма; 5 – первичная флоэма; 6 – перицикл; 7 – эндодерма.

Участки камбия, возникшие из перицикла, состоят из паренхимных клеток и не способны откладывать элементы проводящих тканей. Они образуют первичные сердцевинные лучи, представляющие собой широкие участки паренхимы между вторичными проводящими тканями (рис. 4.10 ). Вторичные сердцевинные, или лубодревесинные лучи возникают дополнительно при длительном утолщении корня, они обычно yже первичных. Сердцевинные лучи обеспечивают связь между ксилемой и флоэмой корня, по ним происходит радиальный транспорт различных соединений.

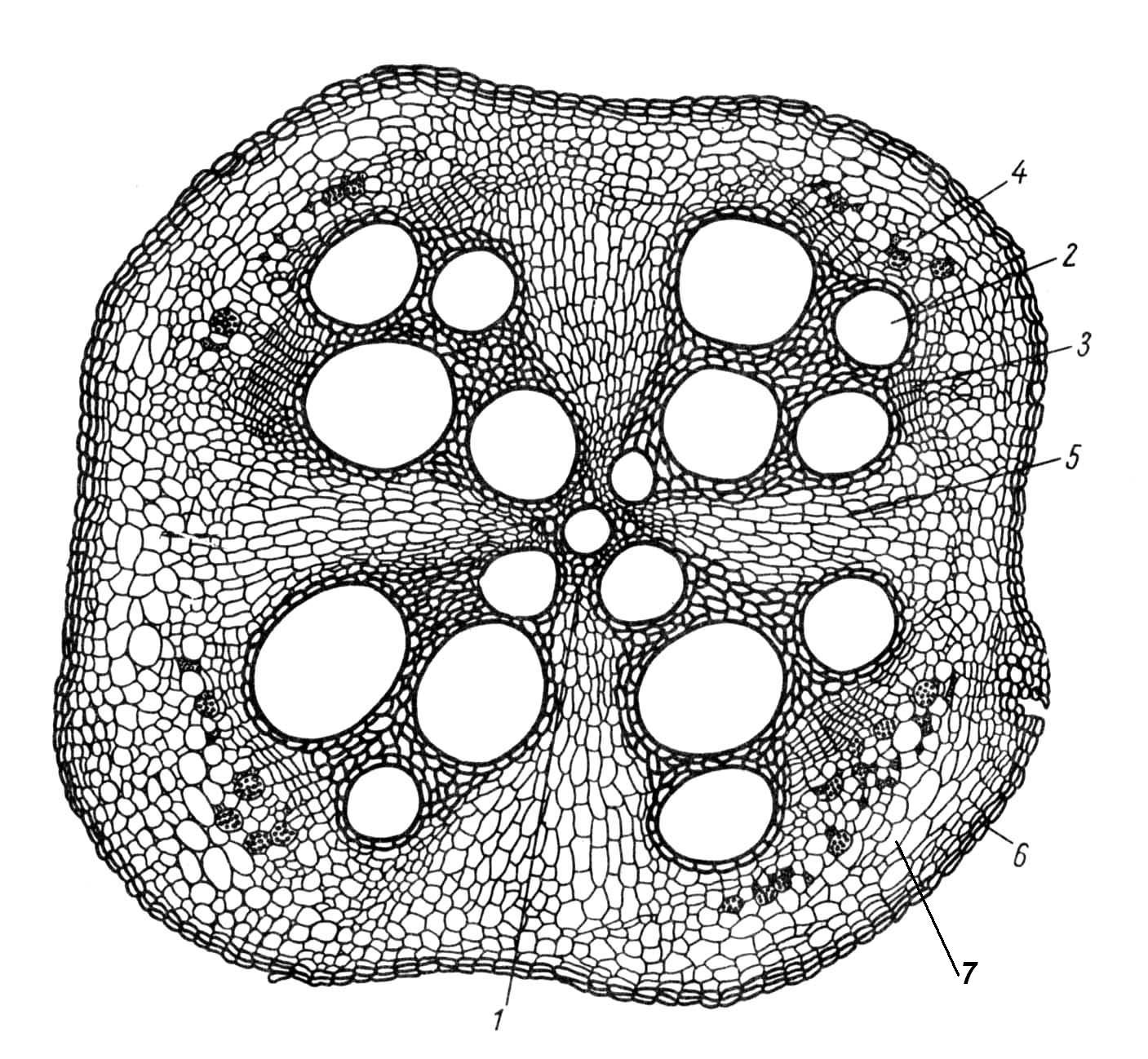

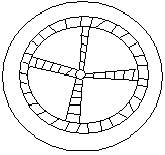

В результате деятельности камбия первичная флоэма оттесняется наружу и сдавливается. Звезда первичной ксилемы остается в центре корня, ее лучи могут сохраняться в течение длительного времени (рис. 4.10 ), но чаще центр корня заполняется вторичной ксилемой, и первичная ксилема становится незаметной.

Рис. 4.10. Поперечный срез корня тыквы (вторичное строение ): 1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – камбий; 4 – вторичная флоэма; 5 – первичный сердцевинный луч; 6 – пробка; 7 – паренхима вторичной коры.

Клетки феллодермы и паренхима, образовавшаяся за счет деления клеток перицикла, образуют паренхиму вторичной коры, окружающую проводящие ткани (рис. 4.10 ). Снаружи корни вторичного строения покрыты перидермой. Корка образуется редко, лишь на старых корнях деревьев.

Многолетние корни древесных растений в результате длительной активности камбия нередко сильно утолщаются. Вторичная ксилема у таких корней сливается в сплошной цилиндр, окруженный снаружи кольцом камбия и сплошным кольцом вторичной флоэмы (рис. 4.11 ). По сравнению со стеблем границы годичных колец в древесине корня выражены значительно слабее, луб развит сильнее, сердцевинные лучи, как правило, шире.

Рис. 4.11. Поперечный срез корня ивы в конце первого вегетационного периода.

Диагностика корня вторичного происхождения:

Покровная ткань – перидерма

В центре ЦОЦ сохраняются лучи первичной ксилемы (от 1 до 5), между которыми располагаются открытые коллатеральные пучки в количестве, соответствующем лучам первичной ксилемы

Лекция №3

Механические ткани.

Опорные функции у растений тургор, особые клетки механических тканей. Физические нагрузки действующие на растения:

1) Статические – вертикальные (сжатии и растяжение)

2) Динамические перпендикулярные (по длине органа)

Располагаются клетки механических тканей в разных частях органов. Существуют несколько типов механических тканей, но у них есть общие признаки:

a) Клетки механических тканей плотно прилегают друг к другу.

b) Оболочки утолщены

c) Большинство клеток удлинённой формы (т.е. прозенхимные)

Все типы механических тканей делятся:

b) Древесные волокна

Обычно клетки колленхимы живые и часть содержит хлоропласты. На поперечном сечении клетки можно видеть оболочку, обычно вторичную, она состоит из целлюлозы, и в определенных местах клетки оболочки имеют локальные утолщения. В связи с утолщением клетки различают: уголковые или пластинчатые колленхимы. Все утолщения у колленхимы состоят из целлюлозы и имеют крупную вакуоль, большое количество цитоплазмы.

Склеренхима.

Характеризующиеся равномерным утолщением клеточной оболочки клетки склеренхима сильно прозенхимные (их длина может достигать разных размеров, у разных растений).

Например: у льна может достигать 20-40 мм; у конопли до 10мм; у крапивы до 77мм; т.е. эти клетки очень длинные и имеют скошенные концы. Они составляют волокна.

Плазмодесмы и поры зарастают, и поэтому у клеток склеренхимы всегда мертвые лубяные волокна. Оболочка утолщена почти полностью целлюлозой, они мягкие, упругие, а у одревесневших – целлюлозой и лигнином, твердые.

Лубяные волокна, их клетки длинные, а одревесневшие – значительно короче.

Клетки склереид резко отличаются по форме от предыдущих, они всегда паренхимные. Плотно прилегают друг к другу. Все они мертвые. Оболочка утолщена чистым лигнином (каменистые клетки). Они располагаются очень часто в разных плодах, в коре разных растений.

Общее у всех – плотное прилегание друг к другу, имеют плотные оболочки.

Проводящие ткани.

У растений существует два органа питания: листья и корни. Корень является органом почвенного (минерального) питания. Лист – орган воздушного органического питания.

Всегда проходят два потока веществ: у корней вверх поднимаются вода и растворенные в ней минеральные соли. А из листьев вниз, к другим органам проходят растворы органических веществ. Эти растворы разные по физ. – хим. свойствам, распространяющиеся по различным структурам, называемые проводящие ткани.

Существует два подхода к понятию проводящие ткани:

a) Сосуды (трахеи, трахеиты)

b) Ситовидные трубки

a) Ксилемы, отвечают за передвижение растворов сложных солей.

b) Флоэма – отвечает за передвижение органических веществ

Простые проводящие ткани

Сосуды

сосуд представляет собой комплекс клеток. Расположенных друг над другом в 1 ряд. Клетки прозенхимной формы, имеют утолщённые продольные стенки, а поперечные стенки разрушены. Клетки мертвые. Диаметр клеток различен, то эти сосуды имеют дополнительные утолщения оболочек.

У сосудов небольшого диаметра утолщения могут быть в виде колец, спиралей, сплошными лентами вдоль сосуда:

–лестничный

– пористый

трахеиды

более древний и примитивный вид сосудов. Поперечные стенки не разрушены. Утолщения у сосудов состоят из целлюлозы и лигнина.

Ситовидные трубки.

Такие проводящие ткани всегда окружены клетками активно-живой паренхимой, и она управляет передвижением веществ по сосудам или ситовидным трубкам.

Проводящий пучок.

Это комплекс трех (или двух) типов тканей:

Они участвуют в передвижении веществ по растению в двух направлениях.

Поэтому разные части проводящего пучка получили название:

a) Ксилемная часть, отвечающая за передвижением воды или соли.

b) Флоэмная часть, отвечающая за передвижением органических веществ.

Проводящие пучки возникают из образовательной ткани.

–– прокамбий – дает первичную флоэму и ксилему.

–– камбий – вторичную флоэму и ксилему.

По происхождению различают закрытые и проводящие пучки.

–––– открытые возникают когда скорость деления клеток прокамбия выше скорости специализации клеток.

В результате между флоэмой и ксилемой сохраняется участок меристемы (камбий).

Открытые проводящие пучки больших размеров в них формируется большое количество проводящих элементов характерны для двудольных растений.

Различают несколько видов пучков по их расположению:

–– коллатеральном пучки (1 ксилема, 1 флоэма, они граничат первой стороной )(у стеблей, листьев, корневища двудольных).

–– биколлатеральные пучки (2 флоэмы и 1 ксилема)(стебель двудольных).

–– концентрические пучки (1 ксилема и вокруг флоэма или наоборот)(у корневища однодольных)

–– радиальный пучок (у корней)

Лекция №4

Тема: Вегетативные органы цветковых растений.

Введение (понятие об органах растений)

По мере выхода на сушу, тело растений изменилось из однородной структуры возникли специализированные части тела, существующие в разных условиях среды обитания и выполняющие каждый свою функцию, т.е. возникли органы растений.

Все органы цветковых растений принято разделить:

1) вегетативные. Обеспечивают питания и увеличивают вегетативные массы, к ним относятся: стебель, лист, корень.

2) Генеративные. Обеспечивают семенное размножение и распространение растений: цветок, семя, плод.

Морфология и анатомия корня.

Функции корня:

2) механическая. Закрепление растения в почве.

3) корень обеспечивает растению тесную связь с другими организмами, создавая вокруг себя определенную почвенную микрофлору. Это способствует совместному участию в процессе поглощения, и переработка питательных веществ. А у некоторых видов взаимно выгодное взаимоотношение –– симбиоз.

4) в корнях могут откладываться запасные питательные вещества: морковь, репа, георгин, которые потом израсходуются на рост и формирование новых органов.

5) корни могут участвовать в вегетативном размножение: слива, вишня.

Морфология корневой системы.

Совокупность всех корней одной особи называют корневой системы. Различают следующие типы корней в корневой системе:

· Главный корень, возникает из зародыша корешка семени.

· Боковой корень, возникает из особой образовательной ткани (перицикл). Может быть второго, третьего порядка.

· Придаточный корень, возникает на любом органе растения. Они формируются из вторичной меристемы (камбий), или из делящихся клеток основной паренхимы.

Морфология или классификация по внешнему облику.

–– длинные и короткие

–– клубневидные, нитевидные, шнуровидные.(по ширине)

В зависимости от степени развития этих видов корней принято делить корневые системы на типы:

общая длина корневой системы у тыквы составляет 2-5 км, у пшеницы 250 метров.

Физиологические зоны корня.

Живой функционирующий корень имеет неодинаковое строение по его длине. Различают:

b) Зона растяжения и специализация клеток (1см)

c) Зона всасывания (или зона корневых волосков, или зона первичного строения клеток)(10см)

Зона деления – состоит из клеток первичной верхушечной меристемы. Зона деления защищена от раздавливания, повреждения специальной структурой корневым чехликом. Клетки корневого чехлика от клеток верхушечной меристемы имеют паренхимную форму. В живых клетках находятся подвижные крахмальные зерна не для запаса питательных веществ, которые выполняют функцию роста корня к центру тяжести.

Корневые волоски нужны для лучшего поглощения минеральных солей из почвы. Корневые волоски плотно прилегают к почвенным комочкам. Осмотическое давление корневых волосков выше, чем у почвенных растворов, и вода по закону осмоса заходит в эти клетки.

Первичная кора: Экзодерма

Вода перемещается по клеткам первичной коры в радиальном направлении за счет осмотического давления и доходит до эндодермы. Она представляет собой кольцо клеток. Большинство этих клеток мёртвые. Оболочки утолщены суберином, с трех сторон. А кроме них есть тонкостенные живые клетки, называемые пропускными. Такое строение способствует созданию корневого давления.

И эти растворы под большим давлением поступают в центральный цилиндр, то есть первичная кора обеспечивает передвижение веществ в радиальном направлении и создает корневое давление.

Центральный осевой цилиндр, он находиться в срединой части корня и состоит из двух структур:

–– радиальный проводящий пучок

Функции перицикла: это своеобразная меристема. Клетки перицикла в покое, но могут размножаться, и из них могут возникнуть:

Радиальный проводящий пучок может иметь разное число лучей ксилемы, у однодольных их много: у двудольных 2,3,5 лучей ксилемы.

Зона проведения однодольных и двудольных растений.

У однодольных в связи с типом корневой системы в дальнейшем изменяется мало. Корневые волоски отмирают. Стенки оболочки эпиблемы и экзодермы опробковевают и в таком виде корни однодольных растений выполняют функцию проведения веществ, т.е. у них сохраняется первичное строение.

У двудольных растений имеется стержневая корневая система, т.к. в зоне проведения происходит существенные изменения структуры и увеличивается объем проводящих тканей. Это связано с ветвлением корней.

Камбий и его работа.

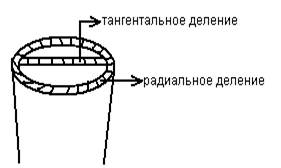

Клетки камбия слегка прозенхимной формы призматические с одним или двух скатными концами, способные к делению в тангентальном и реже в радиальном направление.

В результате тангентального деления формируются вторичные элементы ксилемы или флоэмы, а в результате радиального деления возникают дополнительные клетки камбия. За счет работы камбия корень будет увеличиваться в диаметре (в толщину).

Удобней рассмотреть работу камбиальных клеток, представить их поперечное сечение.

Это камбиальная клетка, она делиться и уже из одной получается 2, одна из них сохраняет способность к делению, а другая формируется в элемент флоэмы. На 1 элемент флоэмы специализируется 2-3 клетки.

Таким образом корень двудольных растений в зоне проведения будет иметь следующее строение:

1) в центре – первичная ксилема

2) вокруг – вторичная ксилема

4) Вторичная флоэма (вторичная кора)

5) Теоретически можно предложить расположение участков первичной флоэмы.

6) Практически первичная флоэма не сохраняется.

7) Вторичная покровная ткань – перидерма.

Облитерация – раздавливание, разрушение.

Над вторичной флоэмой будут располагаться вторичная покровная ткань – перидерма.

Во вторичных флоэме и ксилеме можно различить участки паренхимы. Располагающихся лучами. Таких лучей может быть много и тогда они узкие или небольшое количество, тогда они широкие.

Паренхима радиальных лучей отвечает за передвижение веществ в радиальном направление. Клетки паренхимы здесь живые, активные, а также отвечает за хранение этих веществ (в прозапас).

В практике вторичная ксилема вместе с первичной часто называют древесиной, а вторичную флоэму – вторичной корой (или вторичным лубом). Они очень легко отделяются друг от друга по слою камбия.

Функции вторичной коры:

· Запасание питательных веществ

· Проведение минеральных солей

· Запасание питательных веществ в сердцевинных лучах.

Корни во вторичном строении могут различаться по:

· По ширине радиальных лучей

· По пучковому и лучистому строению

Не всегда сбрасывается первичная кора, это происходит когда корень не слишком разросся (валериана, подорожник)

Видоизменения корней.

Корень – орган минерального питания, опорный орган, запасания питательных веществ (корни плода, клубней).

· Воздушные корни (эпифиты) – которые всасывают воздух, влагу.

· Дыхательные или вентиляционные корни.

Функции корней: у некоторых растений развиваются присоски (гаустории) (например: повилика)

· Опорные корни – для механической устойчивости (у кукурузы).

Видоизменение, связаны с запасанием минеральных веществ.

Если видоизменяется главный корень корневой системы то формируется корнеплод (морковь, свекла. редис).

Корнеплоды развиваются по обычной схеме вторичного строения корня, но питательные вещества могут откладываться в паренхиме флоэмной части (морковь, петрушка) или в паренхиме ксилеме (редька, репа).

Видоизменение боковых корней

мочковатой корневой системы.

Такое строение как и у двудольных растений.

Характерные признаки корней.

1) Корни могут появляться на всех органах растений (листьях, стеблях, корнях)

2) Корень не формирует листьев и пазушных почек.

3) Корень удлиняется верхушечным ростом, и растут по направлению силы тяжести. От света и влаги, проявляется при этом тропизм (изгибы).

4) Верхушечная меристема корня защищена корневым чехликом.

Дата добавления: 2015-08-08 ; просмотров: 1515 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ