какой канал передает информацию в коммуникации через голос и речь

Каналы коммуникации

Невербальный канал — древнейший из коммуникационных каналов, возникший в ходе биологической эволюции задолго до появления человека. Он представляет собой наследие зоокоммуникации, свойственной высшим животным. Содержание зоокоммуникации — демонстрация переживаемых эмоциональных состояний — гнев, боль, страх и т. д. Животными используются звуковые сигналы, позы, движения, напоминающие жесты. Например, щенок виляет хвостом, когда он доволен, прижимает уши и оскаливает клыки, когда притворяется сердитым. Невербальный канал активно используется в процессе микрокоммуникации между людьми, и мы специально рассмотрим его особенности.

Вербальный канал доступен только роду человеческому, обладающему речевой способностью, способностью пользоваться естественным языком. Подчеркнем, что речевая способность — отличительный признак хомо сапиенс, для реализации этой способности потребовались нейрофизиологические и анатомические преобразования в телесности пралюдей: образование асимметрии головного мозга, выделение центров управления говорением и пониманием речи («речевые зоны» в мозгу), развитие артикуляционного аппарата, грациализация челюстей и т. п. Домашние животные не могут говорить именно потому, что они не имеют природных предпосылок для этого. Поэтому вербальный канал, подобно невербальному каналу, правомерно считать естественным.

Вокальный канал — КАК Я ГОВОРЮ Это тембр, интонации, громкость, дикция, темп, паузы, акценты, тон нашей речи.

Паралингвистический канал — Тон голоса, высота звука, интонация, скорость речи, вокализации и т.д., т.е. все то, что относят к паралингвистическим средствам коммуникации, также несут и передают смысл, хотя конкретно языком не являются. Паралингвистические средства содержат в себе как речевые модификации – высота голоса, ударение, темп, ритм речи, паузы, так и певческие модуляции – смеющийся, рыдающий, стонущий, воющий глас.

Доставляем голос в мобильной сети: шаг 1 — как голос превращается в электрический сигнал

Все мы пользуемся мобильной связью, и не задумываемся, насколько сложный путь приходится пройти нашему голосу, чтобы быть услышанным собеседником, за сотни и тысячи километров. Огромный объем задач выполняется самой простой телефонной трубкой, даже в момент ожидания вызова (когда она лежит у вас на столе), и поневоле проникаешься уважением к тем, кто все это разработал сначала в теории, а потом и воплотил в реальном оборудовании.

За обычными действиями: взять телефон, набрать номер, и услышать голос в трубке, скрывается столько технических деталей, фундаментальных открытий и технологических преобразований, что нам потребуется разбить описание на несколько этапов, и рассмотреть каждый из них отдельно.

Начиналось-то все просто.

Первое что приходит в голову, когда мы пытаемся общаться на большом расстоянии – увеличить громкость источника звука, например с помощью рупора как на рисунке выше, и чувствительность приемника:

Однако, если необходимо передать звук между помещениями, рупоры становятся бесполезны, и пытливый инженерный ум, разработал варианты «воздухопроводов», по которым можно передать сообщение от одной точки до другой.

Для примера – переговорные устройства, которые до сих пор можно встретить на больших кораблях:

Все эти ухищрения, позволяют передать звуковые колебания (из которых собственно и состоит наша речь), на немного большие расстояния, чем задумано природой. Но нам требуется обеспечить передачу голоса практически на неограниченное расстояние, через любые препятствия!

Так появляется идея не передавать оригинальные звуковые волны, а провести промежуточное преобразование в другую передающую среду, которая сохранит необходимую информацию без потери данных, и позволит восстановить ее на принимающей стороне. В качестве промежуточной среды могут быть использованы различные материалы или физические явления.

В детстве, вероятно, многие занимались изготовлением «телефонов» из подручных средств, например пара коробков и обычная нить:

При всей простоте решения, звук из одного коробка, через упругие колебания нити, отлично передается на второй, где его можно отчетливо расслышать. Однако минусов в этом решении намного больше плюсов: для передачи упругих колебаний от коробка по нити, требуется натянуть нить и обеспечить, чтобы она ни к чему не прикасалась; максимальное расстояние, на которые можно передать голос с использованием таких упругих колебаний – всего десятки метров и т.д. Все это исключает возможность использования этого, и подобных ему, преобразований, в качестве реального переговорного устройства.

Описанные выше поиски вариантов передачи голоса, приводят нас к необходимости выбора подходящей промежуточной среды, и методов качественного преобразования звуковых колебаний – в параметры новой среды и обратно. Из всего многообразия физических явлений и материалов, лучше всего соответствует данным требованиям электрический сигнал, и здесь, наконец, можно начать описание первого преобразования, которое осуществляется в современных беспроводных сетях:

Первое преобразование: Голос – Электрический сигнал

Для выполнения преобразования «Звуковые колебания – Электрический сигнал», применяется устройство названное «Микрофон», от греческого микрос – маленький, фон – звук.

Попробуем описать основные вехи в развитии технологии преобразования звука в электрический сигнал.

1. Жидкостный передатчик «liquid transmitter» Александра Бэлла

Считается, что именно с него началась разработка преобразователей звук-электричество. Александр Бэлл проводил эксперименты в 1876 году, и даже сумел по проводам передать свой голос, на небольшое расстояние.

В рупор расположенный наверху необходимо было говорить, тонкая игла (или проволока) крепилась к нижней части диафрагмы закрепленной на рупоре, и перемещалась под воздействием звуковых колебаний. В нижней емкости находился раствор воды с небольшим количеством кислоты (для улучшения электропроводности), игла при перемещении с диафрагмой больше или меньше погружалась в жидкость, и менялось сопротивление системы, которое отслеживалось на устройстве с катушкой и магнитом.

Недостатки решения видны невооруженным взглядом – громоздкое устройство, наличие жидкостей, низкая точность преобразования. Все это не позволило применять опытное устройство для коммерческих проектов, но начало было положено.

Пытливый читатель может попытаться воспроизвести такое устройство, например, по рекомендациям с этого сайта: Пошаговые рекомендации для изготовления «жидкостного передатчика Бэлла»

2. Угольный (стержневой) микрофон Дэвида Хьюза

Спустя несколько лет, Дэвид Хьюз представил другой вариант микрофона, в котором в качестве преобразователя звук-электричество использовался угольный стержень. Под воздействием звуковых колебаний, изменялась площадь контакта угольного стержня с металлической площадкой, и пропорционально изменялось сопротивление стержня. Это устройство уже применялось в практических целях, для реальной передачи голоса. Но наступала эра продвинутого решения на основе углерода (того же угля что применял Хьюз в своем стержне).

3. Угольный (порошковый) микрофон Эдисона

Первенство в разработке данного микрофона оспаривалось долго, между американскими инженерами Беллом, Берлинером и Эдисоном, есть также данные о том, что российский инженер Михальский, примерно в то же время, изготовил схожее устройство.

Согласно общепринятой версии, изобретателем считается Эдисон, а основным разработчиком и популяризатором – лаборатория Белла (которая выкупила ранний патент Берлинера, и приняла изобретателя на работу, но затем Эдисон в суде доказал свое первенство). Принцип действия данного микрофона, основан на том, что измельченный в мелкий порошок уголь, меняет электрическое сопротивление, в зависимости от своей плотности. Таким образом – мембрана под воздействием звуковых волн меняет плотность угольного порошка, что приводит к изменению характеристик проходящего через него электрического тока. Микрофон оказался настолько удачен, что применялся с конца 19 века вплоть до начала 21, в аппаратах, где используется аналоговая передача голоса (о Цифро Аналоговых Преобразованиях мы будем говорить в следующей части).

4. Динамические и конденсаторные микрофоны

Дальнейшее развитие технологий, привело к разработке конденсаторных и динамических микрофонов, примерно в 20-30х годах 20 века. В конденсаторном микрофоне изменение параметров электрического тока, происходит за счет изменения емкости конденсатора, одна из токопроводящих пластин которого выполнена в виде мембраны, двигающейся под воздействием звуковых волн.

Динамический микрофон состоит из неподвижного магнита, и обмотки, которая перемещается вместе с мембраной, создавая, таким образом, электрический ток.

Оба варианта микрофонов обладают своими преимуществами и недостатками, и сейчас применяются конструкции как конденсаторные, так и динамические. Эти микрофоны позволяют уловить такие частоты звуковых колебаний, которые недоступны для восприятия человеческим ухом, таким образом, для наших целей – преобразования голоса в электрический сигнал, их возможностей хватает с лихвой. Необходимо лишь уместить эту конструкцию в корпус мобильного телефона. Для этого инженерам пришлось еще немного поломать голову.

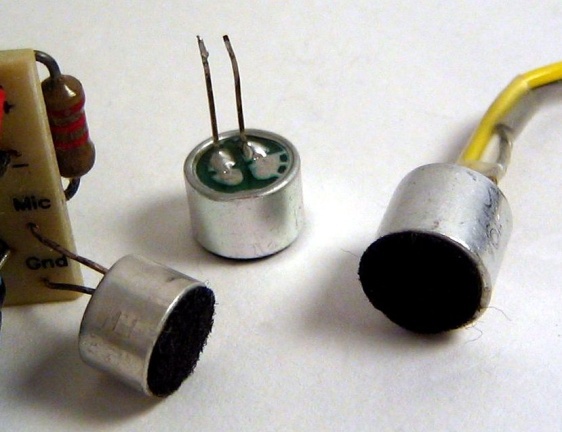

5. Электретные микрофоны

Основное требование к микрофонам, для использования в составе сотового телефона – минимальные размеры, и приемлемое качество преобразования. Для таких целей наилучшим образом подошел один из вариантов конденсаторного микрофона: электретный микрофон. В нем одна обкладка выполнена из электретного материала, который способен долго сохранять поляризованное состояние, после снятия внешнего воздействия.

Первые модели электретных микрофонов выполнялись в виде капсюлей, и уже могли применяться в трубках сотовых телефонов:

Микроэлектромеханические системы — МЭМС и поверхностный монтаж — SMD

Дальнейшая миниатюризация, приводит нас к новому классу компонентов — МЭМС, где объединяются на одной печатной плате механические и электронные устройства. Позднее, с появлением и развитием технологий поверхностного монтажа печатных плат (SMD), миниатюризация микрофонов достигла максимальных значений, и мы, наконец, можем уместить наш микрофон в телефоне толщиной менее 10 мм.

Итак, благодаря техническому прогрессу и инженерной мысли, у нас есть миниатюрное и качественное устройство, преобразующее звуковые колебания в электрический сигнал:

Это лишь первое преобразование нашего голоса в процессе его передачи через сотовую сеть, и каждый следующий шаг будет требовать все более сложных технических устройств и продвинутого математического аппарата. Следующая часть — необходимые преобразования полученного электрического сигнала, пока еще внутри телефона, для подготовки его к передаче в радиоэфир, с краткими историческими экскурсами – как развивалось наше понимание данных процессов.

Какой канал передает информацию в коммуникации через голос и речь

Голос- это совокупность разнообразных по своим характеристикам звуков, возникающих в результате колебания эластичных голосовых складок. [18]. Человеческий голос- явление уникальное как акустический феномен и анатомо-физиологический продукт, а также как фактор величайшего социального значения [30]. «Процесс вербальной коммуникации происходит всегда в некоторой конкретной ситуации, содержащей множество факторов, имеющих значение для содержания самой коммуникации», и, следовательно, «изучение процессов вербальной информации… всегда должно опираться как на языковые, так и на неязыковые факторы…» [16].

Вербальная коммуникация- речь- является самым универсальным средством коммуникации, однако она обязательно дополняется употреблением других- неречевых знаковых систем. Невербальная коммуникация, безусловно, представляет интерес с точки зрения ее взаимодействия с вербальной коммуникацией.

Так, невербальная коммуникация включает в себя следующие основные знаковые системы:

— оптико-кинетическую (сюда относят жесты, мимику, пантомимику);

— паралингвистическую (качество голоса, его диапазон, тональность и т. д.);

— экстралингвистическую (паузы, смех, плачь, темп речи);

Мы обращаемся к анализу паралингвистической системы- голоса и его характеристик.

Характеристики голоса, вероятно, можно условно разделить на объективные и субъективные. К объективным отнесем те характеристики, которые «даны» от природы: сила, громкость, звонкость голоса; к субъективным (окказиональным): те же, но когда они проявляются в зависимости от ситуации: сильный голос (оттого, что переполняет, например, гнев), громкий (чтобы услышали), звонкий (переполняет, например, радость, счастье), а также многочисленные окказиональные характеристики голоса (например, ровный голос- человек спокоен, глухой голос- человек расстроен и т. д.). Физическое состояние также может влиять на голос- он может быть хриплым, равнодушным, усталым, больным.

Таким образом, посредством голоса можно передать не только речевую информацию, слушающий (наблюдатель) одновременно получает сведения о личностных свойствах говорящего, которые могут представлять как встроенные характеристики лица (по голосу можно определить пол, возраст, артикуляционные дефекты), так и окказиональные характеристики.

Голос как один из каналов невербальной коммуникации

Есин И.Б., кандидат психологических наук, следователь.

В отечественной психологии В.П. Морозов определяет «невербальную коммуникацию» как «систему неязыковых (несловесных) форм и средств передачи информации» (Морозов, 1998). Он вводит принципиальные отличия невербальной от вербальной коммуникации, а также отмечает, что это и дает основание выделить ее в особый информационный канал общей системы коммуникации. Особенности эти следующие:

Среди теорий происхождения языка значительная их часть рассматривает невербальную коммуникацию как исторически древнюю основу возникновения современной речи (Рыданова, 1989; Akert, Panter, 1988).

Невербальные свойства речи, как правило, созвучны с ее вербальным смыслом. Вместе с тем канал невербальной коммуникации обладает свойством функциональной независимости от вербальной. Практически это проявляется: а) в возможности адекватного восприятия человеком всех видов НК вне зависимости от семантического значения слова (опознавание личности говорящего, его эмоционального состояния, пола, возраста и т.п.); б) в дивергенции между семантикой слова и значением невербальной информации (например, радушные слова, произнесенные холодным тоном).

В.П. Морозов и его сотрудники исследовали роль функциональной асимметрии мозга человека в переработке вербальной и невербальной информации и установили, что она проявляется как в процессах восприятия речи и других звуков у слушателей, так и в механизмах ее формирования (порождения) у говорящего (поющего, музицирующего). Это обстоятельство находит отражение в теоретической модели системы коммуникации в виде разделения вербального и невербального каналов не только в среднем звене системы коммуникации (акустический сигнал), но и в начальном (говорящий) и конечном (слушатель) звеньях. Между вербальным и невербальным каналами имеет место теснейшее взаимодействие и взаимовлияние. Например, радушные слова, произнесенные язвительным тоном, теряют радушный смысл. Вместе с тем канал невербальной коммуникации функционально независим от вербальной. Это проявляется: а) в возможности адекватного восприятия человеком всех видов НК вне зависимости от семантического значения слова (опознавания личности говорящего, его эмоционального состояния, пола, возраста и т.п.); б) в дивергенции между семантикой слова и значением невербальной информации (например, радушные слова, произнесенные холодным тоном). Вместе с тем ряд современных зарубежных и отечественных работ свидетельствует о ведущей роли правого полушария в переработке невербальной информации (Морозов, 1998; Bryden, Laterality, 1982).

Всеобщая, независимая от языковых барьеров понятность, т.е. универсальность невербального экстралингвистического кода позволяет людям объясняться и понимать друг друга при незнании языков. Предметно-образным эмоциональным слухом обладают практически все люди, но в существенно разной степени. Научные психологические исследования подтверждают межъязыковую универсальность невербальной коммуникации. Исследователи показывали фотографии людей с выражением эмоций: радости, отвращения, удивления, печали, гнева и страха представителям разных языковых культур и просили их определить характер выражаемых эмоций. В результате были получены высокие проценты адекватного восприятия данных эмоций, несмотря на значительные различия между языковыми культурами опрошенных (Блум, Лейзерсон, Хофстедтер, 1988).

Кроме того, изучению невербальной коммуникации как основы художественного творчества и музыкального искусства в отечественной психологии посвящено достаточно много исследований (Михалкович, 1986; Жданов, 1996). Это связано с тем, что невербальная информация доминирует в большинстве видов искусства и апеллирует к эмоционально-образной сфере человека и к его подсознанию (Гребенникова, Васильева, Удачина, 1995). Именно на этой важной психофизиологической закономерности основана огромная убеждающая сила искусства. В этом смысле искусство является специфической формой невербальной коммуникации и представляет собой могущественное средство эстетического и нравственно-идеологического формирования личности. Но данный аспект невербальной коммуникации является далеко не полностью разработанным, в частности, недостаточно исследованы невербальные эмоционально-экспрессивные особенности речи, чему и посвящена данная работа.

Традиционно принято считать, что основным средством общения является речь, т.е. слова. Однако речь не только сводится к языку. Иногда речь отождествляют не только с вербальной, но и с невербальной коммуникацией. Один из вариантов различия в понимании «вербальное» и «невербальное» приведен в табл. 1 (Матюхина, 2003).

Таблица 1. Отличия вербального от невербального

Что касается речи человека, то она выявляет психический облик и эмоциональное состояние личности. В психологии различаются две задачи:

Для нас наиболее актуальной является именно вторая задача. Эмоциональное состояние человека изменяет акустические характеристики его голоса и речи. В процессе речевого высказывания говорящего по интонации, тембру, громкости, пространственности, объемности, высоте и другим характеристикам его голоса через слуховой канал слушателям передается некоторая часть невербальной информации. «Это и является объективной основой для адекватного субъективного восприятия говорящего слушателем» (Морозов, 1998).

В психологии традиционно выделяются три основные субъективные характеристики звуковых ощущений: громкость, высота, тембр.

Высота голоса и ее изменения во времени выступают носителями не только эмоциональной, но и других видов информации, например возрастной, половой, индивидуально-личностной. Биофизической основой этого является, в частности, обратно пропорциональная зависимость частоты основного тона речи человека от длины и массивности его голосовых связок (Медведев, Савина, Суханова, 1959).

В.П. Морозов вывел формулу, которая описывает данное соотношение:

Невербальные средства общения нужны для того, чтобы регулировать течение процесса общения, создавать психологический контакт между партнерами, обогащать значения, передаваемые словами, направлять истолкование словесного текста, выражать эмоции и отражать истолкование ситуации. Невербальные средства общения делятся на:

Согласно получившей широкое распространение схеме К. Шеннона (Шеннон, 1983) любая система коммуникации, в том числе и экстралингвистическая, представляет собой, по мнению В.П. Морозова, взаимодействие трех основных частей (Морозов, 1998):

Экспериментальные исследования, проведенные В.П. Морозовым и его коллегами, показали высокую степень надежности распознавания людей на основе индивидуально-личностной информации голоса: до 98% и более на выборке в несколько десятков магнитофонных записей знакомых и незнакомых голосов (Пашина, Морозов, 1990). Существенно, что высокая надежность опознавания знакомых голосов сохраняется и при инвертированном во времени звучании, что свидетельствует о большой помехоустойчивости данного вида информации.

В речи человека определяется его социально-иерархический статус (ранг) по отношению к слушателю: начальственный, поучительный, покровительственный, снисходительный, а нередко и раздражительный тон начальника или робкий, зависимый, а то и льстивый, угоднический, самоуничижительный тон подчиненного. Степень выраженности такого рода социально-иерархических особенностей речи может определяться как диапазоном ранговых различий, так и психологическими характеристиками коммуникантов, прежде всего выраженностью чувства собственного достоинства.

В.П. Морозов выделяет в системе речевого общения до девяти видов невербальной информации (НИ), передаваемой особенностями звукопроизношения, т.е. средствами фонации: 1) эмоциональная; 2) эстетическая; 3) индивидуально-личностная; 4) биофизическая; 5) социально-групповая; 6) психологическая; 7) пространственная; 8) медицинская; 9) информация о физических помехах, сопровождающих процесс речевого общения. Каждый из перечисленных девяти видов НИ можно условно разделить на значительное число подвидов, так что в целом можно насчитать сотни разновидностей невербальной информации, характеризуемой соответствующим числом словесных определений и характеристик (Морозов, 1998).

Эмоциональная информация, характеризующая эмоциональное состояние индивида в процессе общения (радость, печаль, гнев, страх, удивление, различные сложные чувства), является одной из важнейших. С.Л. Рубинштейн писал, что «для подлинного понимания не только текста речи, но и говорящего, не только абстрактного «словарного» значения его слов, но и того смысла, который они приобретают в речи данного человека в данной ситуации, очень существенно понимание эмоционально-выразительного подтекста, а не только текста» (Рыданова, 1989).

Индивидуально-личностная информация, позволяющая узнавать знакомых по голосу (например, по телефону), принадлежит к числу наиболее специфических характеристик для каждого конкретного человека. В этом отношении она является уникальной. Высокая специфичность индивидуально-личностной информации речи определяется характерными для каждого человека особенностями тембра голоса, его высоты, интонационных модуляций речи, темпо-ритмических характеристик, а также характерных атипичных речевых проявлений: покашливание, смех, особенности фонетики, нарушения речеобразования, заикание, картавость и т.п. Звуковысотные и тембральные особенности голоса обусловлены неповторимыми индивидуальными различиями в строении гортани, голосовых связок, их длины, толщины, жесткости, объема и формы резонаторных полостей, влияющих на тембр. Существенное влияние на голос оказывают также индивидуальные психофизиологические особенности личности: тип нервной системы, темперамент, пол, возраст и т.п.

Указанная особенность невербальной, в частности, эмоциональной информации позволяет моделировать ее средствами инструментальной музыки, голосом певца, поющего одну лишь мелодию на одной гласной (вокализ), и даже частотно-модулированным чистым тоном (свистом). Музыкальные категории минор и мажор являются следствием этой закономерности.

Информация о помехах, сопровождающих процесс речи, также немаловажна для слушателя. Помехи могут быть различного происхождения. Например, электроакустические шумы в телефонной сети, никак не связанные с личностью говорящего, являются индифферентной помехой. Шумы же в помещении, откуда ведется телефонный разговор, могут быть значимой помехой, т.е. нести уже определенную информацию о говорящем, свидетельствуя о взаимодействии его с другими людьми, его местонахождении, например, на вечеринке (гул голосов, музыка) или на улице (шумы транспорта) и т.п.

Таким образом, как показали психологические исследования, экстралингвистическая составляющая общения позволяет человеку получать и передавать большую часть информации помимо вербального компонента речи.