какой категории мышления соответствует следующая характеристика форма мышления в которой отражаются

Основные виды мышления человека, их характеристики и особенности

Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости блога!

Одним из самых базовых отличий человека от других живых существ является мышление. Благодаря ему мы можем не только получать информацию из внешнего мира, но и представлять предметы, предвидеть изменение вещей во времени, рождать идеи, решать задачи и многое другое. Сегодня мы разберем виды мышления человека, поговорим о его свойствах и формах.

Пара слов о понятии

Если опираться на определение, которое дает нам Википедия, то мышление – это психический процесс моделирования закономерностей окружающего мира на основе аксиоматических положений.

У термина есть масса определений попроще.

Мышление – это познавательная деятельность человека, результатом которой является мысль в виде идеи, смысла или понятия.

В нейропсихологии мышление относят к одной из высших психических функций, которая имеет мотив, цель, систему действий и контроль.

Исследовать данный феномен начали еще в античные времена. Философы и ученые рассматривали его не с точки зрения психологии, а с позиции философии и логики. Многие философы называли мышление сущностным свойством человека. Это ярко демонстрирует известное изречение Декарта: “Я мыслю, значит, я существую”.

Этот процесс связан с функционированием мозга. Однако способность человека мыслить тем или иным образом возникает в процессе жизненного опыта, культуры, норм языка, логики и других факторов.

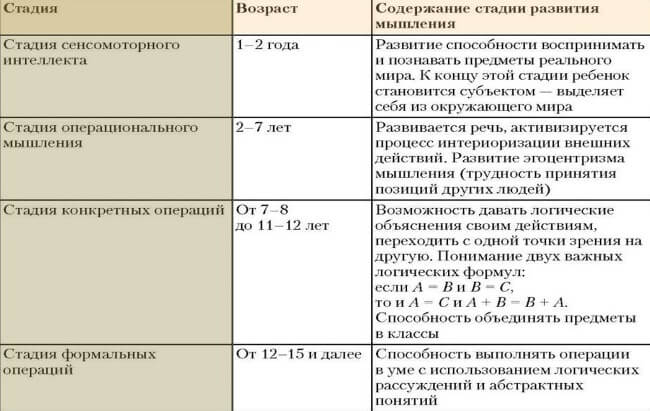

Стадии развития мышления можно посмотреть в таблице.

Свойства

Человек воспринимает окружающую действительность исходя из своего мышления. А оно у каждого свое. Именно поэтому на одинаковые вещи мы все смотрим по-разному. Но всех людей объединяют определенные свойства мышления. В психологии их выделяют несколько:

Формы

У мышления есть три основные формы:

Компоненты

В зависимости от конкретной задачи, которую нужно решить, а также характера информации, которую предстоит обработать, мы используем разные мыслительные операции. Их называют компонентами мышления.

Выделяют несколько компонентов:

Основные типы и их характеристика

Специалисты из разных областей психологии не могут сойтись в едином мнении не только относительно определения данного термина, но и его классификации. Здесь я расскажу о самых популярных видах мышления.

По содержанию

Выделяют следующие виды:

По характеру решаемых задач

По характеру поставленных целей и выполняемых задач выделяют:

По степени развернутости

Выделяют такие типы:

По степени новизны и оригинальности

По этому критерию выделяют:

По функциям

На основе выполняемых функций выделяют следующие виды:

По степени рефлексии

Рефлексия – это взгляд внутрь себя самого, вглубь своего сознания, а также на результат собственных действий и их переосмысление.

Взяв за основу данное понятие, психологи выделили еще одну классификацию типов мышления:

По произвольности

Выделяют такие типы:

Другие типы

Специалисты выделяют много типов и подкатегорий мышления. Чтобы не лезть в дебри узких классификаций, я приведу здесь лишь некоторые из них.

Помимо вышеперечисленных выделяют следующие типы:

Если вам интересно, здесь можно посмотреть техники мышления.

Виды мышления в зависимости от гендерных и личностных особенностей

На образ познания и восприятия мира могут также оказывать влияние личностные особенности каждого человека. Рассмотрим еще некоторые типы мышления.

Мужское и женское

Как известно, полушария головного мозга отвечают за разные способности человека. Левое дает нам логику и способность анализировать, а правое активизирует интуицию и ассоциативное мышление.

Мыслительные процессы у мужчин более изолированы, чем у женщин, т. е. работают отдельно. А у женщин логика и интуиция всегда взаимосвязаны. Отсюда и распространенное представление о различиях мужской и женской логики.

Женщины думают и чувствуют одновременно. Их мышлению характерна многозадачность и универсальность. Однако это часто приводит к тому, что женщинам бывает трудно сосредоточиться на чем-то одном длительное время.

Мужчинам проще сохранять холодный расчет и беспристрастность в решении задач. Их мышление выполняет работу постепенно, концентрируясь на каждой детали по отдельности.

Из достоинств женского мышления можно выделить:

Плюсы мужского мышления:

Позитивное и негативное

Люди, склонные мыслить позитивно, во всех ситуациях видят возможности независимо от наличия и масштабов препятствий. Природный оптимизм помогает им настроиться на успех даже после череды неудач.

Негативизм свойственен пессимистам. В каждой мелкой неудаче они склонны видеть злой рок, преследующий их. Любят вызывать у окружающих жалость и сочувствие.

Рациональное и иррациональное

Первый тип основывается на фактах, доказуемых знаниях и уже полученных умениях. Рационал конструктивно подходит к решению задач и не считает нужным подчиняться чувствам и эмоциям.

Иррациональное мышление – это полная противоположность предыдущему типу. Представляет собой бессвязный ход мыслей, основанный на вере, чувствах и интуиции. Часто возникает из-за желания верить в свои фантазии. Иррациональность – это не всегда плохо, поскольку есть вещи, неподвластные общепринятым законам.

Заключение

Мы с вами рассмотрели разные виды мышления и кратко разобрали их характеристики. Тот или иной тип зависит от индивидуальных особенностей личности и складывается как из врожденных качеств, так и из тех, что формируются в ходе получения жизненного опыта.

Некоторые типы можно корректировать и развивать. Например, можно пессимистичный стиль изменить на позитивный, с помощью упражнений сделать более выраженным креативное мышление.

Напоследок предлагаю посмотреть видео от профессора факультета социальных наук Марии Фаликман.

Основные формы мышления

Вы будете перенаправлены на Автор24

Для начала определим круг разработанности данной проблемы и кратко перечислим ученых.

Ученые, которые занимались проблемой мышления: Л.С. Выготский, Б.Д. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.

Далее рассмотрим понятие мышления, а также его основные формы.

Понятие

Понятие мышления по В.В. Давыдову: мышление — это не особая субстанция, а такое же свойство, такой же способ существования тела, как и его протяженность. Специфичность способа действия мыслящего тела заключается в Универсальности.

Основные формы мышления

Как правило, выделяется три формы мышления. Рассмотрим их. Наглядно они представлены на рисунке 2.

Само понятие существует в виде слова. В понятиях знания людей могут обобщаться в настолько абстрактном виде, насколько это только возможно. И именно этим понятие отличается от восприятия и представления памяти, так как они обязательно опираются на опыт, что делает их более конкретными. Понятие — более развитая и всесторонняя форма познания, оно значительно шире и полнее отражает действительность, чем представление. Яркую иллюстрацию этого положения дает В. И. Ленин, когда говорит, что нельзя наглядно представить себе движения со скоростью 300 тысяч километров в секунду (скорость света), а мыслить такое движение можно.

Различают такие виды суждений как:

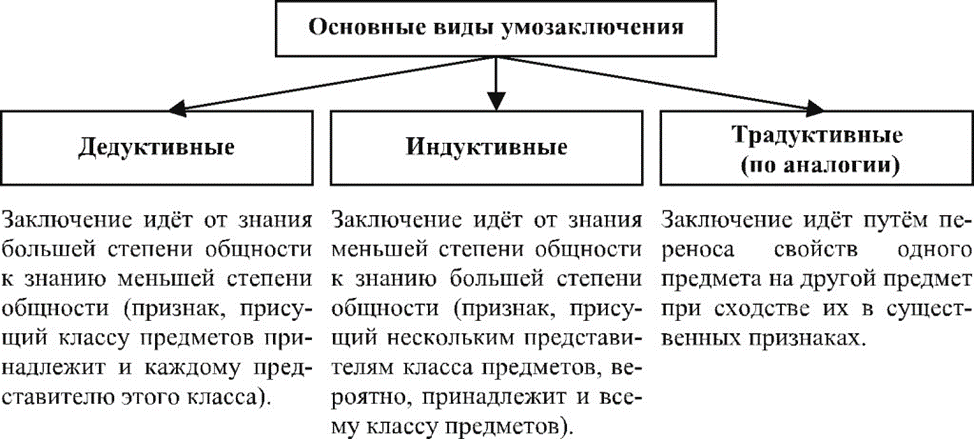

Рисунок 1. «Умозаключения»

Для лучшего понимания материала обратимся также к теории В.В. Давыдова и рассмотрим ее основные положения.

Мышление: формы, свойства, виды, способы развития у детей

Мышление — процесс опосредованного и обобщенного познания (отражения) окружающего мира. Сущность его в отражении: 1) общих и существенных свойств предметов и явлений, в том числе и таких свойств, которые не воспринимаются непосредственно; 2) существенных отношений и закономерных связей между предметами и явлениями.

Основные формы мышления

Различают три основные формы мышления: понятие, суждение и умозаключение.

Понятие — это форма мышления, в которой отражаются общие и притом существенные свойства предметов и явлений.

Каждый предмет, каждое явление имеют много различных свойств, признаков. Эти свойства, признаки можно разделить на две категории — существенные и несущественные.

В суждениях отражаются связи и отношения между предметами и явлениями окружающего мира и их свойст-вами и признаками. Суждение — это форма мышления, содержащая утверждение или отрицание какого-либо положения относительно предметов, явлений или их свойств.

Умозаключение — такая форма мышления, в процессе которой человек, сопоставляя и анализируя различные суждения, выводит из них новое суждение. Типичный пример умозаключения — доказательство геометрических теорем.

Свойства мышления

Основные свойства человеческого мышления – его отвлеченность и обобщенность. Отвлеченность мышления состоит в том, что, думая о каких-либо предметах и явлениях, устанавливая связи между ними, мы выделяем только те их свойства, признаки, которые важны для решения стоящего перед нами вопроса, отвлекаясь от всех других признаков, в данном случае нас не интересующих: слушая объяснение учителя на уроке, учащийся старается понять содержание объяснения, выделить главные мысли, связать их между собой и со своими прошлыми знаниями. При этом он отвлекается от звучания голоса учителя, стиля его речи.

С отвлеченностью мышления тесно связана и его обобщенность. Выделяя наиболее важные, существенные с той или иной точки зрения стороны, связи и отношения, мы тем самым сосредоточиваем свою мысль на том общем, что характеризует целые группы предметов и явлений. Каждый предмет, каждое событие, явление, взятое в целом, неповторимо, так как имеет множество разных сторон и признаков.

Виды мышления

В психологии распространена следующая простейшая и несколько условная классификация видов мышления: 1) наглядно-действенное, 2) наглядно-образное и 3) отвлеченное (теоретическое) мышление. Выделяют также мышление интуитивное и аналитическое, теоретическое, эмпирическое, аутистическое и мифологическое.

Наглядно-действенное мышление.

В ходе исторического развития люди решали встающие перед ними задачи сначала в плане практической деятельности, лишь затем из нее выделилась деятельность теоретическая. Практическая и теоретическая деятельность неразрывно взаимосвязаны.

Лишь по мере развития практической деятельности выделяется как относительно самостоятельная теоретическая мыслительная деятельность.

Не только в историческом развитии человечества, но и в процессе психического развития каждого ребенка исходной будет не чисто теоретическая, а практическая деятельность. Внутри этой последней и развивается вначале детское мышление. В преддошкольном возрасте (до трех лет включительно) мышление в основном наглядно-действенное. Ребенок анализирует и синтезирует познаваемые объекты по мере того, как он руками, практически, разъединяет, расчленяет и вновь объединяет, соотносит, связывает друг с другом те или иные предметы, воспринимаемые в данный момент. Любознательные дети часто ломают свои игрушки именно с целью выяснить, «что там внутри».

Наглядно-образное мышление.

Отвлеченное мышление.

На основе практического и наглядно-чувственного опыта у детей в школьном возрасте развивается, сначала в простейших формах, отвлеченное мышление, т. е. мышление в форме абстрактных понятий.

Интуитивное и аналитическое мышление.

Аналитическое мышление характерно тем, что его отдельные этапы отчетливо выражены и думающий может рассказать о них другому человеку. Аналитически мыслящий человек полно осознает как содержание своих мыслей, так и составляющие их операции. Аналитическое мышление в своем крайнем виде принимает форму тщательного дедуктивного (от общего к частному) вывода.

Интуитивное мышление характеризуется тем, что в нем отсутствуют четко определенные этапы. Оно основывается обычно на свернутом восприятии всей проблемы сразу. Человек в этом случае достигает ответа, который может быть правильным или ошибочным, мало или вовсе не осознавая тот процесс, посредством которого он получил этот ответ. Поэтому выводы интуитивного мышления нуждаются в проверке аналитическими средствами.

Интуитивное и аналитическое мышления взаимно дополняют друг друга Посредством интуитивного мышления человек часто может решить такие задачи, которые он вовсе не решил бы или, в лучшем случае, решил бы более медленно посредством аналитического мышления.

Теоретическое мышление.

Эмпирическое мышление.

Можно выделить, по крайней мере, три жизненно необходимых функции эмпирического мышления.

Во-первых, эмпирическое мышление обеспечивает человеку осознание сходного и различного. Важнейшая задача мышления при столкновении с бесконечным многообразием чувственно заданных свойств и отношений вещей заключается в их разделении, в ориентации на сходное и отличное, в выделении общего представления о предметах.

Во-вторых, эмпирическое мышление позволяет субъекту определять меру сходства и различия. В зависимости от практико-житейских задач человек одни и те же предметы, явления, ситуации может определять как более или менее сходные и различные.

В-третьих, эмпирическое мышление дает возможность группировать предметы по родовидовым отношениям, классифицировать их.

Способы развития мышления

Развитие наглядно – действенного мышления детей.

К 5-6 годам дети обучаются совершать действия в уме. В качестве объектов манипулирования выступают уже не реальные предметы, а их образы. Чаще всего дети представляют наглядный, зрительный образ предмета. Поэтому мышление ребенка называют наглядно-действенным.

Для развития наглядно-действенного мышления следует использовать следующие приемы работы с детьми:

1) Обучение анализу зрительного образа (взрослый может обращать внимание ребенка на отдельные элементы предметов, задавать вопросы о сходстве и различии).

2) Учить определять свойства предметов (дети не сразу понимают, что различные предметы могут обладать сходными свойствами; например: «Назови 2 предмета, которые обладают сразу тремя признаками: белый, мягкий, съедобный»).

3) Обучение узнавать объект по описанию возможных действий с ним (например, загадки).

4) Обучение поиску альтернативных способов действия (например, «Что делать, если надо узнать погоду на улице?»).

5) Обучение составлять сюжетные рассказы.

6) Обучение делать логические выводы (например, «Петя старше Маши, а Маша старше Коли. Кто самый старший?»).

Развитие логического мышления детей.

Для развития логического мышления детей дошкольного возраста используются следующие приемы:

1) Обучение ребенка сравнивать предметы (например, «Найди 10 отличий в следующих картинках»).

2) Обучение ребенка классифицировать предметы (например, игра «Что лишнее?»).

3) Обучение ребенка поиску одинаковых свойств или признаков предметов (например, среди игрушек предложить ребенку найти 2 одинаковые).

Развитие логического мышления детей младшего школьного возраста:

1) Применение упражнений, направленных на формирование умения делить объекты на классы (например, «Прочитай слова (лимон, апельсин, слива, яблоко, земляника) и назови ягоды и фрукты»).

2) Формирование умения давать определения понятиям.

3) Формирование способности выделять существенные признаки предметов.

1. Краткий психологический словарь/ под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – Ростов-нД, 1998.

3. Тертель А. Л. Психология. Курс лекций: Учебное пособие/ А. Л. Тертель. – М. : Проспект, 2006.

4. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников: Учебное пособие/Под ред. Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько. – Мн., 1997.

5. Урунтаева Г. А. Практикум по детской психологии: Учебное пособие/ Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина. – М. : Просвещение, 1995.

«Познавательное развитие дошкольников» Дошкольный возраст- уникальный в своем роде период жизни человека. Процесс формирования образа мира начинается в раннем и дошкольном детстве.

2. Характеристика форм мышления

К основным формам мышления относят понятие, суждение и умозаключение.

ПОНЯТИЕ — форма мышления, в которой отражается закрепленные в слове обобщенные знания о существенных признаках предметов и явлений.

Усвоение понятия по своей сути есть не что иное, как усвоение общественного опыта. Только человек имеет возможность посредством слов передавать из поколения в поколения накопленную информацию. Неслучайно, что во многих теориях обучения в качестве одного из ведущих принципов выделяется усвоение понятий.

Понятия можно разделить на несколько видов. В частности, по характеру отражаемых связей и отношений выделяют конкретные и абстрактные понятия. Конкретными называются понятия, в которых отражаются связи и отношения между конкретными предметами и явлениями окружающей действительности в целостной и структурно-обособленной форме. В качестве примера можно привести такие понятия, как «компьютер», «собака», «река», «дом», «дорога». Абстрактными называются понятия, в которых отражаются свойства предметов, взятые в отвлечении (абстрактно) от их носителей (предметов). Примерами абстрактных понятий будут гуманизм, сила, чистота, надежность, синева, воля.

По другому признаку, по общности, различают общие и единичные понятия. Общие понятия («школа», «игра», «река») отражают круг однородных явлений (предметов), имеющий общий признак. Единичные понятия (ОШ № 48 г. Минска, КВН, «река «Припять») обозначают один, конкретный предмет (явление).

СУЖДЕНИЕ — форма мышления, в которой отражается связь между предметами (явлениями) или между их свойствами.

Ввиду того, что предметы и явления, а также их свойства обозначаются соответствующими понятиями, можно утверждать, что в суждении устанавливается связь между понятиями. Выделяют две классификации суждений. В зависимости от того, соответствует ли суждений объективной реальности, различают истинные и ложные суждения. При этом в качестве критерия истинности суждения признается реальная жизнь (практика).

В зависимости от того, насколько широкий круг явлений отражается в суждении — общие, частные и единичные. Общие суждения распространяются на всю совокупность предметов (явлений), содержащихся в понятиях (например, «Все школьники летом отдыхают»). Частные суждения касаются только части предметов (явлений), относящихся к понятию (например, «Некоторые школьники увлекаются футболом»). В единичном суждении приводится указание на конкретное понятие («Ученик Федоров стал победителем Х международной олимпиады по биологии»). Т.о, в суждениях представлена мысль о связи предметов (явлений) в развернутой и дифференцированной форме, о характере причинно-следственных связей. В этой мысли может содержаться либо утверждение, либо отрицание какого-либо соотношения.

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — форма мышления, характеризующаяся тем, что на основе известных человеку суждений или понятий логически формулируется (выводится) новое суждение.

Умозаключения могут выводится тремя способами, на основе которые выделяются соответствующие умозаключения:

индуктивные умозаключения — выведение общего привила из частных фактов;

дедуктивные умозаключения — распространение общего правила на конкретный случай;

умозаключения по аналогии — новое суждение выводится по сходству с уже известным.

Т.о., умозаключение представляет собой высшую форму мышления, которая позволяет человеку использовать различные мыслительные операции для нахождения новых решений, для формирования новых суждений. При этом человек может не прибегать к непосредственному, чувственному опыту, а оперирует абстрактной информацией (т.е. речь идет о теоретическом мышлении).

РЕШЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ. Задача характеризуется тем, что, с одной стороны существуют определенные условия (что дано) и неизвестное, которое необходимо (желаемо) найти. Если человек уже сталкивался с данной задачей, то он может использовать тот вариант решения, который дал нужный результат. Однако в этом случае можно констатировать, что мышление не задействуется. О мышлении мы вправе говорить лишь в случае, если человек имеет перед собой задачу, на которую нет готового ответа. Подобную ситуацию обозначают как проблемную.

Мыслительная задача в каждой проблемной ситуации имеет свою специфику, что отражается и на особенностях ее решения. Виды поиска решения задачи могут быть самыми различными, например:

поиск посредством систематических проб связан с последовательным перебором всех возможных вариантов решения на каждом этапе;

случайный поиск — не имеющий какой-то строгой системы и логики поиск вариантов решения;

выборочный поиск — выбор способа решения на данном этапе определяется с учетом результатов решения предыдущих этапов;

избирательный (селективный) поиск — способ решения задач с использованием новых, творческих подходов.

В качестве основных этапов мыслительного процесса можно выделить следующие:

1. Мотивация (желание решать задачу) — важнейшее условие эффективности мыслительного процесса. Человек, имеющий сильное желание, будет проявлять больше настойчивости, и при прочих равных условиях, у него больше шансов придти к верном решению.

2. Анализ проблемы — всестороннее изучение имеющихся данных, рассмотрение всего, что может быть полезно для решения.

3. Поиск решения — различные попытки нахождения возможных способов решения задачи. На данном этапе могут использоваться виды поиска, рассмотренные выше.

4. Логическое обоснование решения — выбор из нескольких вариантов одного, наиболее логически обоснованного.

5. Реализация решения — практическое использование выбранного варианта решения.

6. Проверка найденного решения — оценка правильности или неправильности осуществленного решения.

7. Коррекция решения в случае его неправильности и возврат ко 2 этапу.

Что относится к формам мышления: примеры понятия, суждения и умозаключения

Человек является мыслящим существом. Даже когда он не проходил школьного обучения, его мозг использовал все свои возможности в виде запоминания, мышления, решения логических задач и т. д. Выделяют три формы мышления, которыми являются понятие, умозаключение и суждение. Именно о них пойдет речь в интернет-журнале psytheater.com.

Мышлением называется процесс обработки информации и доведения ее до определенного заключения. Человек размышляет, чтобы лучше понять окружающий мир, решить проблему, увидеть закономерности и связи.

В процессе мышления человек делает научные открытия, создает творческие предметы искусства, выводит предположения. Без мышления человек был бы похож на обычное животное, которое руководствуется лишь своими инстинктами.

Благодаря ему возникла речь, которой теперь пользуются люди, чтобы контактировать между собой.

Что такое формы мышления?

Мышление – это процесс. Что такое формы мышления? Это результат мыслительной деятельности, который носит конкретные проявления. Среди форм мышления выделяют три, основоположником которых был еще Аристотель:

Однако многие ученые хотели к формам мышления приписать гипотезы, законы, доказательства, концепции и аргументы. Впоследствии они были отнесены к производным от трех основных форм.

Понятием называют целостную концепцию, которая предполагает наличие определенных качеств и свойств рассматриваемого явления. Сюда же приписывают обобщение и размышление, которое предполагает рассмотрение категории предметов по общим свойствам и связям, совокупности их специфических признаков.

Суждение является неоконченным мыслительным процессом, который предполагает отрицание или подтверждение некоторой идеи. Здесь могут рассматриваться различные характеристики предмета или явления.

Умозаключением называют сделанный вывод или подведенные итоги. Это уже законченный процесс, который выводит некое правило, аксиому, теорию.

Основные формы мышления

Как уже говорилось, основными формами мышления являются умозаключение, суждение и понятие. Данное разделение является условным. Сначала человек становится перед неким вопросом, на который у него отсутствует ответ, после чего он начинает размышлять. Формы мышления являются условными структурами мыслей, к которым приходит человек в результате своей мыслительной деятельности.

Достаточно сложно понять определение данных форм. Понятие сложно распознать, поскольку оно базируется на качествах, свойствах, приметах, которые могут быть значимыми и не значимыми. Именно на значимых приметах делаются понятия, в то время как не значимые качества могут меняться.

Понятие становится сложным, поскольку к нему может подходить любой предмет, который лишь частично или полностью имеет рассматриваемые качества. К примеру, треугольник отличается от других геометрических фигур лишь наличием у него трех углов. Однако форма, длина и прочие параметры могут совпадать с такими же параметрами иных геометрических фигур.

В общем значении понятие обозначает некое явление или предмет, который обладает определенными свойствами и параметрами. Оно обозначается словом и определяет данное слово. Так, люди пользуются различными терминами, зная их определение, значение. Это и называется понятием, которое отличается от восприятия и представления, которые имеют конкретность, наглядность, образность.

Понятие – это обобщенное и отвлеченное явление, в отличие от восприятия и представления. Понятие представляется в виде абстрактного определения, а восприятие и представление имеет конкретные образные явления.

Суждение представляет собой процесс мыслительной деятельности, который обозначает связи между параметрами, качествами и отношением между предметами окружающей среды. Сутью суждения является отрицание или подтверждение некой взаимосвязи. Здесь могут использоваться как исключительно мыслительные процессы, так и быть задействованы органы чувств, память и пр.

Суждение направлено на выявление определенных признаков конкретного понятия. Их можно проверить практикой и фактическими доказательствами окружающей среды. При этом человек должен обладать нужно информацией обо всех тех процессах, которыми он оперирует, и понятиях, которые использует.

Умозаключение является формой выведения нового суждения на основе старых, которые сопоставляются и сравниваются. Выделяют 4 вида умозаключения:

Индуктивное умозаключение базируется на изучении многих предметов, сборе информации. Выявляя схожесть и отличия, можно сделать определенные общие выводы. Обобщая, человек выводит общие формулы и понятия.

Дедуктивное мышление позволяет выявить частные параметры и качества предмета на основе общих знаний о нем.

Наиболее часто используемой формой мышления является индукция. Наивысшей формой мыслительного процесса является словесно-логическая, которая отображает сложные взаимосвязи, выводит понятия, решает теоретические задачи, делает выводы.

Формы мышления и их характеристика

Известные 3 формы мышления направлены на упрощение жизни человека. Это определяется теми структурами нервной системы, с которой рождается человек. Мыслительный процесс считается наивысшим процессом, который позволяет отделить человека от животного мира. Здесь интересными станут характеристики форм мышления.

Объединение предметов и явлений по общим признакам часто проявляется лишь у некоторой части группы, а не у всей. Таким образом, человек оперирует лишь отдельными предметами для обобщения, а не всей категорией предметов.

Понятия формируются у человека двумя путями:

Суждение представляется в психологии как понимание индивидом многообразия взаимосвязей предмета или явления с другими вещами окружающего мира.

Чем больше человек знает о предмете, о котором он рассуждает, тем более точным и правильным становится суждение. Ошибки возникают тогда, когда человек думает обобщенно.

Все предметы, схожие по какому-то признаку, он наделяет качествами, которые им не присущи. Это является поверхностным суждением.

Более глубоким суждение становится, когда человек переходит от общего к частному. Он выделяет конкретные признаки предмета, которые отличают его от других похожих на него предметов. Здесь можно выделять части и видеть между ними взаимосвязи. Также осознавать процессы, происходящие в отдельном объекте, причины их возникновения.

Умозаключение является сложным мыслительным механизмом, который предполагает использование имеющегося знания для приобретения нового знания. Здесь используются понятия и суждения, которые уже имеют доказательства своей правдивости.

Объединяется несколько понятий или суждений, между которыми просматривается взаимосвязь. Исходные суждения являются посылками для формирования умозаключения. Человек их мыслительно объединяет и формирует взаимосвязь на основе утверждения или отрицания.

Таким образом делается некий вывод.

Умозаключение делается с применением логики.

Мышление является важной функцией в человеке. Животные обладают простыми формами мышления, в то время как человек умеет выводить понятия, рассуждать и делать умозаключения. Это в итоге позволяет ему организовывать свою жизнь, строить государства и устанавливать правила.

Человеческая жизнь немыслима без мышления. Только благодаря ему он делает новые открытия, предполагает, что потом пытается доказать или опровергнуть, создает новые технологии и механизмы.

Только посредством сложного мышления у человека есть речь, которая имеет четкую структуру и правила. Также благодаря мыслительным процессам он может обучаться. Здесь часто используются именно мыслительные формы, а не простое заучивание. Чем больше ассоциаций и собственно сделанных выводов человек использует, тем лучше он познает материал.

Еще многое в окружающем мире остается непознанным. Но благодаря своей мыслительной деятельности человек сможет сформулировать конкретные понятия и теории на счет неизведанного. На основе старых знаний будут выведены новые, что позволит намного лучше понимать окружающий мир и даже управлять им.

Основные формы мышления: понятие суждение умозаключение

В основе человеческой способности мыслить лежат три составляющих, так называемые — формы мышления. Именно благодаря этому человеческий мозг имеет столь высокую лабильность и способен на сложнейшие процессы анализа и синтеза. Самые первые учения в этой области возникли еще в древнем мире.

Но основоположником современной теории считается Аристотель. Именно он выделил основные формы мышления.

Мышление всегда существует в каких-то формах, и они, взаимодействуя, формируют картинку человеческого сознания интеллекта и мировосприятия.

Основой этого процесса является понятие.

Понятие

Понятие – это мыслительный процесс, который выделяет отличительные и существенные признаки, обобщающие различные предметы и явления.

Такие признаки могут быть существенными (общими) и несущественными (единичными). Например, говоря четырехугольник, каждый из нас представит себе разные фигуры. У кого-то это будет квадрат, у кого-то трапеция, а кто-то может представить фигуру с разными сторонами.

Но, несмотря ни на что, у них одно общее — 4 угла, именно это и будет общим или существенным признаком, объединяющим понятие четырехугольник.

А вот уже равенство сторон и показатели величины углов будут единичными или несущественными признаками, по которым можно разделить эти фигуры на, прямоугольники, параллелограммы и т.д.

В понятии отражаются лишь существенные, обобщающие признаки. Например, понятие спортсмен подразумевает людей занимающихся тем или иным видом спорта и не имеет значения что это, фигурное катание или баскетбол.

Презентация на тему: «Фомы мышления. Основы логики»

Отличают так же конкретные и абстрактные понятия:

Невозможно представить себе нашу жизнь без возможности пользоваться понятиями, в таком случае нам пришлось бы дать имя буквально каждому предмету на планете, и, говоря о лесе, пришлось бы перечислять «имена» всех деревьев.

Понятия лежат в основе всей умственной деятельности человека. Объединяя их между собой, мы можем общаться друг с другом, делать выводы и совершать открытия. В этой деятельности участвует вторая форма мышления.

Суждение

Суждение – мыслительный процесс, устанавливающий связь между понятиями о явлениях и предметах, в процессе, которого формируется мнение на основе полученной ранее информации.

Основой его можно считать логику. Именно способность логически объединить понятия и лежит в основе мышления и согласованности всех его форм.

Выделяют общие, частные и единичные суждения. Например, общее – «вода во всех морях соленая», частное – «некоторые моря являются внутренними», и единичное — «соленость Черного моря 14 ‰».

Так же различают формальные и эмпирические. При формальном, утверждаются факты взаимосвязи между объектами, без утверждения их правдивости («трава зеленая», «у кошки четыре лапы»). А, эмпирическое суждение — характеризует факт взаимосвязи между двумя объектами на основании наблюдения за ними, вследствие чего возможно проверить их подлинность («посмотри какая трава зеленая»).

Суждения формируются при помощи выражения непосредственно воспринятой взаимосвязи между несколькими понятиями.

Например, если мы воспринимаем 3 таких понятия «человек», «собака», «поводок», мы можем судить о том, что человек гуляет с собакой. Более сложный способ этого типа мышления — образование суждений независимо от наличия понятий.

Например «Мой сосед каждый день в это время гуляет с собакой, но сегодня его нет, значит, они уехали в деревню». На основании предпосылки «отсутствие во дворе соседа с собакой» подводиться итог, с использованием ранее полученной информации.

Такой вывод и является третьей формой мышления — умозаключением.

Умозаключение

Умозаключение — это высшая форма мышления, при которой мысль формируется в результате синтеза и обработки нескольких суждений и понятий.

Такие заключения являются доказательствами, добытыми логическим путем. Например, известно, что «фигурист – это спортсмен, занимающийся фигурным катанием». Так же известно, что «Иванов, занимается фигурным катанием». На основании этих суждений, формируется умозаключение о том, что Иванов – фигурист.

В основном человек пользуется двумя видами умозаключений – это индукция и дедукция. Но к ним так же относятся аналогия и предположение.

Дедукция – это рассуждение от общего к частному, а индукция – способность обобщить единичные понятия.

Мышление лежат в основе всей человеческой деятельности. Это двигатель прогресса, основа человеческой сущности, вместилище сознания и ума.

Отдельными и примитивными способами мышления обладают и некоторые животные, но только человеческий разум, претерпев тысячи изменений в процессе своего развития, вышел победителем из этой «войны».

Благодаря умению оперировать понятиями, строить суждения и синтезировать умозаключения, человечество находится в той точке развития, в которой мы есть сейчас. Освоение космоса, строительство высокотехнологичных машин, достижения в медицине, всем этим мы обязаны мышлению, как начальной точке любого открытия.

Формы мышления

Понятие – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений, выраженная словом или группой слов.

Одним из наиболее важных моментов в усвоении понятия является его осознание. Иногда, используя понятие, мы до конца не осознаем его смысл. Поэтому осознание понятия может рассматриваться как наивысшая ступень в формировании понятий, как звено, соединяющее понятие и понимание.

Суждение – форма мышления, отражающая связи между предметами и явлениями; утверждение или отрицание чего-либо.

В современной психологии понятия «суждение» и «понимание» не являются полностью тождественными, но они самым тесным образом связаны друг с другом. Если понимание – это способность, то суждение – это результат данной способности. Суждение как форма мышления основано на понимании субъектом многообразия связей конкретного предмета или явления с другими предметами или явлениями.

Разъясняя смысл и суть понимания, А. А. Смирнов приводит следующий пример: «Мы не понимаем, как устроен мотор автомобиля, как он работает, как движется им автомобиль. Чтобы понять это, мы узнаем, из каких частей он состоит, как они связаны друг с другом, как взаимодействуют между собой, какова связь их с частями автомобиля.

Понимание конструкции мотора и его действия достигается, следовательно, путем осознания связи его отдельных частей, как между собой, так и с тем, что ими движется в автомобиле» (1). В свою очередь, дополняя высказывание А. А.

Смирнова, можно утверждать, что когда мы осознаем причины движения автомобиля, мы будем в состоянии высказывать суждения о том или ином автомобиле.

К суждениям мы приходим как непосредственно, когда в них констатируется то, что воспринимается («В аудитории довольно шумно», «Все дороги занесло снегом» и др.), так и опосредованным путем – через умозаключения.

Умозаключение – форма мышления, при которой на основе нескольких суждений делается определенный вывод. Иными словами, на основании анализа и сопоставления имеющихся суждений высказывается новое суждение. Различают два основных вида умозаключений – индуктивное и дедуктивное.

Индуктивное умозаключение – это умозаключение от частных случаев к общему положению. Обобщая сходные признаки предметов и явлений, делают новый общий вывод, или заключение, устанавливают общее правило или закон. Например, известно, что золото, медь, железо, чугун плавки. Следовательно, из этих суждений мы можем получить новое общее суждение: «Все металлы плавки».

Дедуктивное умозаключение – такое умозаключение, в котором вывод заключается от общего суждения к суждению единичному или от общего положения к частному случаю. Например, два суждения: «Все тела при нагревании расширяются» и «Воздух есть тело». Отсюда вывод (новое суждение): «Следовательно, воздух при нагревании расширяется».

Оба вида умозаключений тесно связаны друг с другом. Сложные процессы рассуждений всегда представляют собой цепь умозаключений, в которых оба вида выводов переплетаются и взаимодействуют.

Умозаключение является высшей формой мышления. Как форма мышления, умозаключение опирается на понятия и суждения и чаще всего используется в процессах теоретического мышления.

1. Смирнов А. А. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. 2. / Под ред. Б. Ф. Ломова – М.: Педагогика, 1987. С. 146.

Основные формы мышления в психологии: суждение, умозаключение и понятие

Мышление – высший этап познания человека. В его основе лежат постоянные изменения представлений и понятий. Оно дает возможность получать такие знания, которые не являются непосредственной информацией, получаемой с помощью первой сигнальной системы. В клинической психологии мышление относится к высшим психическим функциям – самым сложноорганизованным психическим процессам.

Особенности мышления являются предметом разных научных разделов. Так, к примеру, психофизиологические механизмы составляют основу общей и возрастной психологии, физиологии высшей нервной деятельности, а формы мышления и законы, по которым протекает процесс, являются предметом изучения в логике (хотя затрагиваются и в разделах психологии).

Понятие

Понятие как форма мышления позволяет познавать суть предметов и явлений, устанавливать связи между ними, определять отношения объектов по отношению друг к другу, обобщать признаки.

Оно существует в виде слов, которые могут обозначать что-то единичное (один предмет – «Марс», «Тихий океан»), общее («Здание», «Человек»), конкретное («Стол», «Ложка»), абстрактное («Милосердие», «Вечность»). Важно понимать, что понятие отражает существенные свойства предметов, объектов, явлений.

Примеры подобного: треугольник можно отличить от других геометрических фигур по наличию у него трех углов (хотя у него есть и другие признаки – длина, площадь и т. д.), а животное обладает такими признаками, по которым его можно отличить от человека или растений.

Понятие как форма мышления общего характера является результатом процесса уяснения общих свойств на основе единичных предметов. Это происходит благодаря приобретению новых знаний.

Формирование понятий – это всегда движение к общему от частного.

Такой процесс носит название «обобщение», и оно является предметом изучения в некоторых отделах психологии (общей, возрастной, клинической).

В основе процесса усвоения понятий лежит практический опыт – если происходит его нехватка, понятия могут принимать искаженный вид, сужаться или расширяться.

Это часто происходит у детей дошкольного и в некоторой степени младшего школьного возраста. К примеру, насекомые для них не являются животными, а паук – это как раз насекомое.

Нарушение усвоения понятий у взрослых – это характерный признак сниженного интеллекта (умственной отсталости).

Понятие как форма мышления не идентично восприятию и представлениям памяти: оно обладает абстрактным и обобщенным характером.

Суждение

Суждение как форма мышления предполагает подтверждение или отрицание какого-то факта, события, свойства, особенности, связи. Проявляется оно во фразах, но нужно помнить, что не каждая фраза является суждением. Так, междометие или односложное предложение не относится к этой форме мышления (примеры: «Ой!», «Как же так?»).

Предложения, как правило, имеют повествовательный характер: «Земля вращается вокруг Солнца».

Суждение может быть истинным или ложным, что определяется логикой. Первое предполагает наличие одного субъекта с характеристиками или сравнение двух субъектов.

При разделении простого суждения слова перестают нести смысловую нагрузку. Пример: «Мышь меньше кошки». Если это предложение разделить на два, смысл теряется.

Суждения сложные представляют собой различные комбинации, которые состоят из сложного и простого, двух сложных или двух простых суждений. Примеры: «Если пройдет град, растения могут пострадать». Здесь «растения могут пострадать» выступает в качестве простого суждения.

Суждение как форма мышления сложного характера невозможно без грамматических связок («но», «или», «и», «если так, то…», «когда…, то…» и т. д.).

Существует и другая классификация. Общее суждение предполагает утверждение (отрицание), которое относится к явлениям, субъектам, объединенных с помощью общего понятия («Все здоровые кошки имеют четыре лапы»).

Частное подразумевает часть предметов, субъектов, явлений, которые объединены понятием («Какие-то поэты являются графоманами»). В единичном суждении выражено индивидуальное свойство («Ф.М.

Достоевский – автор «Преступления и наказания»»).

По сути суждение открывает содержание понятия (или нескольких) – поэтому для высказывания необходимо знать содержание всех используемых понятий.

Умозаключение

Умозаключения как форма мышления образуется при помощи нескольких суждений. Таким образом, имеющаяся информация дает возможность получать новые знания.

Эта форма мышления относится к высшим, так как соединяет в себе понятия и суждения.

Умозаключение может быть правильным или неправильным. Когда говорят об этом свойстве, то имеют в виду теоретическую возможность проверки, так как правильность вывода – это субъективное явление, которое может проверяться в течение продолжительного времени посредством экспериментов и логических рассуждений.

Между суждением и умозаключением существует тесная связь, так как без первого невозможно второе. Умозаключения бывают:

Взаимодействующие между собой понятие, суждение и умозаключение формируют картину человеческого сознания, восприятия и являются основой для развития интеллекта.

Яркий пример умозаключения – это доказательство геометрических теорем.

Итак, основные формы мышления – три составляющие, без которых невозможен мыслительный процесс. Именно благодаря им мозг человека способен анализировать и синтезировать, выстраивать логические связи, что в результате приводит к интеллектуальному развитию. Изучение этих особенностей мышления относится к основным разделам логики, а также к некоторым отделам психологии.

Формы мышления : понятия, суждения, умозаключения

Принято делить понятия на несколько видов по характеру отражаемых в них связей и отношений и по признаку общности понятия. По характеру отражаемых связей и отношений различают конкретные и абстрактные понятия.

Конкретными называются понятия, в которых отражаются связи и отношения между конкретными предметами и явлениями объективного мира в их целостной, структурно обособленной форме. Таковыми являются, например, понятия: дерево, озеро, книга, мяч, стадион, спортсмен, трактор и т. д.

Каждому из этих понятий соответствуют реальные предметы и явления, которые могут быть выделены из совокупности других таких же предметно-целостных и структурно обособленных предметов и явлений окружающего мира.

Абстрактными называются такие понятия, в которых отражаются лишь те или иные свойства предметов, мыслимые в их отвлечении (абстрактно) от предметов, которым они принадлежат. Примерами таких понятий будут: белизна, величина, сила, справедливость, смелость и др.

По признаку общности различают общие и единичные понятия. Общими понятиями называются такие, которые охватывают собой весь класс или группу сходных предметов и явлений, например: здание, полюс, столица, ученый, институт физической культуры, мастер спорта, спортивное состязание и т. д.

Единичными называются понятия об отдельных предметах или явлениях, например: Северный полюс, Ломоносов, Москва, Московский институт физической культуры и др. Хотя эти понятия относятся к единичным предметам, они все же существенным образом отличаются от представлений.

Последние отражают внешние формы предметов, тогда как единичные понятия — их сущность.

Суждение — это высказывание, содержащее определенную мысль. Подобно понятиям, суждения отражают объективные связи и отношения между предметами, но только более дифференцированно, в развернутой форме.

Суждение всегда имеет более или менее отчетливо выраженную словесную форму, но не в виде отдельного слова, а в виде предложения. Каждое суждение, хотя бы и в скрытой форме, всегда содержит в себе три элемента: 1) субъект (или подлежащее), т. е.

понятие предмета, о котором что-либо высказывается; 2) предикат (или сказуемое), т. е. понятие о том, что высказывается о данном предмете; 3) утвердительную или отрицательную связку между этими понятиями.

Например, в суждении «физическая культура является важным средством коммунистического воспитания» мы имеем: 1) понятие «физическая культура» (субъект суждения), 2) понятие «важное средство коммунистического воспитания» (предикат суждения) и 3) утвердительную связку — «является».

Умозаключение представляет собой серию логически связанных высказываний, из которых выводится новое знание. Всякое умозаключение представляет собой рассуждение, в котором истинность определенного суждения выводится из истинности других суждений.

Правильно построенное умозаключение всегда создает уверенность в необходимости и обязательности выводов, к которым оно приводит. Для этого оно должно опираться на строго проверенные, вполне достоверные предварительные знания.

Малейшая ошибка, допущенная в оценке первичных данных, на которых строится умозаключение, приводит к его ошибочности.

Чтобы сделать правильные выводы из достоверных знаний, необходимо также, чтобы сами умозаключения подчинялись определенным правилам, рассматриваемым в специальной научной дисциплине — логике.

Различают дедуктивные и индуктивные умозаключения (дедукцию и индукцию), а также умозаключения по аналогии. Дедукция. Дедукцией называется умозаключение, в котором из заранее известных общих положений делается вывод об определенных частных случаях.

Этот вид умозаключения наиболее часто применяется в математике. Индукция. Индукцией называется умозаключение, в котором из наблюдений над некоторыми частными случаями делается общее заключение, распространяемое на все, в том числе и на ненаблюдавшиеся, случаи.

Этот вид умозаключения чаще всего применяется в естественных науках. Аналогия. Аналогией называется такое умозаключение, в котором вывод делается на основании частичного сходства между явлениями, без достаточного исследования всех условий.

Например, усматривая некоторое сходство физических показателей, характерных для Земли и Марса, делают вывод о возможности жизни на Марсе.

2. Абстрактное мышление: понятие, суждение и умозаключение

Логика: конспект лекцийШадрин Д А

2. Абстрактное мышление: понятие, суждение и умозаключение

Абстрактное мышление имеет несколько форм и этими формами являются понятия, суждения и умозаключения.

Понятие — это форма мышления, которая отражает предмет или группу предметов в одном или нескольких существенных признаках.

В разговорной речи понятие может выражаться как одним, так и несколькими словами. Например, «конь», «трактор» или «работник научно-исследовательского института», «разрывная пуля» и др.

Суждение — это форма мышления, содержащая утверждение или отрицание об окружающем мире, его предметах, закономерностях и взаимосвязях. Суждения бывают простыми и сложными.

Различие между ними в том, что сложное суждение состоит из двух простых. Простое суждение: «Каратист наносит удар». Сложное суждение: «Поезд отошел, перрон опустел».

Как видно, формой суждения является повествовательное предложение.

Умозаключение — это форма мышления, которая позволяет из одного или нескольких суждений, связанных между собой, сделать вывод в виде нового суждения.

Умозаключение состоит из нескольких суждений, которые расположены друг над другом и разделены чертой. Те суждения, что расположены над чертой, называются посылками; под чертой расположено заключение. Заключение выводится из посылок.

Понятие, суждение и умозаключение — это категории, которые немыслимы без привязки к повседневной жизни и деятельности человека. Они проходят проверку только на практике.

Практика — это ежедневная общественная, материальная, производственная и прочая деятельность человека в определенных условиях. Она может быть в области политики, права, промышленности, сельского хозяйства и т. д.

Иными словами, практика — это проверка теоретических знаний с точки зрения их применимости в реальном мире.

Любое изделие проходит перед началом эксплуатации такую проверку. Поезда, машины, самолеты испытываются. Теории и концепции проверяются. Определения также испытываются на практике (вспомним случай с «человеком Платона»).

Все эти трудности необходимы для достижения реального знания, истины. Истина — знание, адекватно отражающее в сознании человека явления и процессы окружающего мира.

Кроме абстрактного мышления, истину могут предоставить и ощущения, и восприятие, и представление, но их уровня познания зачастую недостаточно. Абстрактное мышление, таким образом, дает нам возможность постичь более глубокие слои истины.

Абстрактное мышление — это важнейший инструмент в руках человека, позволяющий познать неизведанное, отделить правду ото лжи, сотворить произведение искусства и совершить открытие. Это очень значимое явление, и поэтому оно имеет характерные признаки:

1) отражает особенности окружающего мира без непосредственного воздействия каких-либо явлений на органы чувств. Иными словами, человеку не всегда необходим непосредственный контакт с объектом или явлением для получения новой информации.

Он приходит к этому результату, опираясь на свои знания, полученные ранее (студент математического института, решая незнакомую задачу, применяет знания, полученные ранее при решении подобных задач), на опыт (старый охотник, участвующий в облаве, догадывается, в какую сторону будет уходить зверь), на воображение (человек, никогда не бывавший на Гавайских островах, составляет представление о них по описанию собеседника);

2) это всегда обобщение явлений действительности с целью выявить существующие закономерности. Любой человек инстинктивно стремится к упрощению процесса мышления, что увеличивает его скорость и эффективность. Именно к этому результату приводит обобщение.

Информация о предмете или явлении как бы сжимается, доступ к ней за счет образующихся связей в мозгу ускоряется. Иными словами, находя в процессе мышления нечто общее между разными предметами, человек как бы ставит эти предметы в один ряд.

Таким образом, ему нет нужды запоминать все данные об одном предмете из ряда, а лишь его характерные особенности. Общее для всех этих предметов необходимо запомнить лишь один раз. Для подтверждения можно привести пример с автомобилем.

Если попросить человека представить себе автомобиль, в его воображении возникнет объект, как раз характеризуемый общими признаками, — четыре колеса, несколько дверей, капот, багажник и т. д. Далее необходимо только конкретизировать марку, тип, принадлежность машины;

3) невозможно без непосредственной связи с языковым выражением мысли. Процесс мышления можно условно разделить на два вида — мышление без посредства языка и «внутренний разговор», т. е. протекающее в виде общения с самим собой.

Как бы то ни было, нельзя не отметить, что большую часть информации, особенно сложной информации (создаваемой не на основе чувственного отражения), человек получает посредством общения, через книги, журналы, а также СМИ. Все это осуществляется преимущественно посредством разговорного (письменного) языка.

Таким образом, создается ситуация, когда человек получает информацию из внешнего мира, перерабатывает ее, создавая нечто новое, и снова закрепляет. Поэтому язык выступает не только как средство выражения, но и как средство закрепления информации.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

ПЕРВОЕ АБСТРАКТНОЕ ЯДРО

Всякий раз, когда представлялся случай, дон Хуан рассказывал мне короткие истории о магах его партии и особенно о своем учителе, Нагвале Хулиане. Это были не истории в обычном смысле, а скорее описание поведения магов и особенностей их личности.

АБСТРАКТНОЕ

Ранним утром мы вернулись в дом дона Хуана. Нам пришлось долго спускаться с горы, потому что я боялся оступиться в темноте и дон Хуан должен был то и дело останавливаться, чтобы восстановить сбитое от смеха надо мной дыхание.Я смертельно устал, но уснуть не мог.

86. Абстрактное

Итак, можно сказать, что мир элементарной физики наполовину абстрактен, в то время как мир дедуктивной теории относительности полностью абстрактен. Видимость вывода реальных явлений из математических законов обманчива; на самом деле явления лишь

Первое предисловие — абстрактное

Поскольку всякое реальное философствование — как любил повторять Мераб Мамардашвили — есть думанье (рассуждение, писание и т. д.) о сознании и, как таковое, не имеет ни начала, ни конца, всегда являясь продолжением, то и я буду, здесь

2. Абстрактное мышление: понятие, суждение и умозаключение

Абстрактное мышление имеет несколько форм и этими формами являются понятия, суждения и умозаключения.Понятие — это форма мышления, которая отражает предмет или группу предметов в одном или нескольких

1. АБСТРАКТНОЕ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОНКРЕТНОСТИ

Итак, мы установили, что сознание, отражающее единичный, пусть даже неоднократно повторяющийся факт, но не улавливающее его внутреннего строения и внутренне-необходимой связи с другими такими же фактами, есть

a. Абстрактное произведение искусства

Первое произведение искусства, будучи непосредственным, есть произведение абстрактное и единичное. С своей стороны, оно должно двигаться из непосредственного и предметного модуса навстречу самосознанию, как, с другой стороны, это

Абстрактное как выражение конкретного

Итак, мы установили, что сознание, отражающее единичный, пусть

даже неоднократно повторяющийся факт, но не улавливающее его внутреннего строения

и внутренне необходимой связи с другими такими же фактами, есть познание

§ 3. Метафизическое мышление как мышление в предельных понятиях, охватывающих целое и захватывающих экзистенцию

Мы остаемся при предварительном рассмотрении. Оно призвано подвести нас к задаче курса и одновременно прояснить его целостную установку. Вопреки

§ 1. СУЖДЕНИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. СУЖДЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Суждение как форма мышленияПознавая окружающий мир, человек раскрывает связи между предметами и их признаками, устанавливает отношения между предметами, утверждает или отрицает факт существования предмета. Эти

Введение

Что же является предметом изучения психологии? Прежде всего психика человека и животных, включающая в себя многие субъективные явления, с помощью одних, таких, например, как ощущения и восприятие, внимание и память, воображение, мышление и речь, человек познает мир. Поэтому их часто называют познавательными процессами. Другие явления регулируют его общение с людьми, непосредственно управляют действиями и поступками. Их называют психическими свойствами и состояниями личности, включают в их число потребности, мотивы, цели, интересы, волю, чувства и эмоции, склонности и способности, знания и сознание. Кроме того, психология изучает человеческое общение и поведение, их зависимость от психических явлений и, в свою очередь, зависимость формирования и развития психических явлений от них.

Отражая действительность на чувственном уровне, человек получает разнообразную информацию о предметах и явлениях окружающего мира, которые фиксируются в сознании в виде зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых и иных образов[1].

Однако такой информации об объективном мире человеку недостаточно для удовлетворения разнообразных потребностей жизнедеятельности, которая требует глубокого и всестороннего знания предметов, явлений, с которыми приходится иметь дело.

Исчерпывающие знания о предметах и явлениях действительности, их внутренней, непосредственно не данной в ощущениях и восприятиях сущности, человек постигает мышлением.

Мышление — это обобщенное и опосредованное отражение действительности человеком в ее существенных связях и отношениях.

Мышление характеризуется рядом особенностей:

— Первая особенность выражается в опосредованном характере отражения. Мыслительная деятельность человека опосредована его знаниями, личным опытом и опытом человечества. Подавляющим большинством открытий, совершенных с помощью мышления, мы пользуемся каждый день. Найденные другими людьми законы, а также личный опыт людей являются ключом к решению многих проблем.

— Второй особенностью мышления является обобщенный характера мыслительной деятельности. Мы воспринимаем единичные предметы, а мыслить при этом можем обобщенно. Область того, о чем мы мыслим, всегда шире области того, что мы воспринимаем.

Для решения каждой конкретной задачи мы применяем обобщенные знания, правила, законы и т.д. Особенностью зрелого мышления является движение мысли от общего к единичному и наоборот. Обобщение единичного и применение общих законов — важнейшая особенность мышления.

Возможность обобщенного познания обеспечивается тем, что мышление человека отражает окружающий мир не только в образной, но и в словесной форме.

— Связь мышления с языком и речью — третья особенность мышления. Всякая мысль выражается и формулируется в речи. Чем четче мысль, тем яснее она выражается. И наоборот, чем совершеннее формулировка, тем отчетливее становится сама мысль. Связь мышления с языком и речью обнаруживает социальную природу мышления.

Познание предполагает преемственность знаний, приобретенных в процессе мышления. Эта преемственность возможна в случаях фиксации, сохранения и передачи их полученных знаний сохранение возможно благодаря фиксации с помощью языка. Усвоение знаний требует мыслительной деятельности.

Таким образом, мыслительная деятельность необходима и для усвоения, и для создания знаний.

— Четвертой особенностью мышления является проблемный характер. Мыслительная деятельность начинается там, где человек встречается с чем-то новым, неизвестным, т.е. в проблемной ситуации. Для возникновения мыслительного процесса необходимы умение отделить новое от известного и стремление познать это новое.

Потребность в познании побуждает человека искать ответ на вопрос. Ясность искомого выражается в гипотезе. Формулирование гипотезы позволяет человеку предусмотреть направление деятельности и возможные результаты.

Важную роль в стимулировании мыслительной деятельности имеют чувства (особенно чувства нового, удивления) и интересы человека, которые совместно со знаниями способствуют возникновению идей, помогают преодолевать трудности, возникающие в процессе деятельности.

Осознав проблему и сформулировав гипотезу, человек начинает решение задачи, которое осуществляется с помощью мыслительных операций — анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения и систематизации.

Мыслительный процесс основывается на оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями.

Понятие — форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений действительности, признаков, общих для всех предметов, входящих в это понятие. Любое понятие относится к группе сходных предметов.

Понятия бывают конкретные и абстрактные, единичные и общие. В общих понятиях отражаются признаки, свойственные всем предметам, которые объединены соответствующим понятием. [8, c.

304] Общие понятия охватывают целый класс однородных предметов или явлений, носящих одно и тоже название.

Единичные понятия — обозначают какой-либо один предмет, представляют собой совокупность знаний о каком-либо одном предмете, однако при этом отражают свойства, которые могут быть охвачены другим, более общим понятием.

Понятия выражаются словом. Легче овладеть словом, чем понятием, и часто владение словом маскирует невладение понятием. Усвоение понятий — это достаточно сложный процесс, который имеет несколько этапов. На первых этапах формирования понятия не все существенны е признаки воспринимаются нами как существенные (это особенно характерно для детей).

Более того, то, что является существенным признаком, нами может не осознаваться вообще, а то, что является несущественным, воспринимается нами как существенное. Считается, что основой формирования понятия является практика.

Усвоить понятие можно двумя путями: либо специальное обучение чему-либо, на основе чего формируется понятие, либо в процессе деятельности мы самостоятельно формируем понятие, опираясь на собственный опыт.

Усвоение понятий идет по пути обобщения. Американские психологи выделяют несколько способов усвоения понятий через практический опыт. Простейший способ они называют стратегией экземпляра (сравнение с образом в памяти).

По мере взросления человек начинает пользоваться другой стратегией — проверкой гипотезы. Он изучает известные примеры понятия, ищет признаки, относительно общие для них, и выдвигает гипотезу, что именно эти общие признаки характеризуют данное понятие.

Затем он анализирует новые объекты, отыскивая в них эти критические признаки, и сохраняет выдвинутую гипотезу, если она ведет к правильной категоризации нового объекта, или заменяет ее, если она не подтверждается. Таким образом, эта стратегия основана на абстракциях.

Овладеть понятием — значит не только уметь назвать его признаки, но и уметь применять его на практике, оперировать им[8]. Содержание понятий раскрывается в суждениях.

Суждение как форма мышления основано на понимании субъектом многообразия связей конкретного предмета или явления с другими предметами или явлениями.

В современной психологии понятия «суждение» и «понимание» не являются полностью тождественными, но они самым тесным образом связаны друг с другом. Если понимание — это способность, то суждение — это результат данной способности.

Как правило, связи, которые мы отражаем в суждении, весьма разнообразны. Это определяется тем, что любой предмет объективной реальности находится в самых разнообразных связях с другими предметами и явлениями. Богатство связей предметов не всегда отражается в нашем суждении, поэтому глубина понимания различных предметов и явлений может варьировать.

Углубить понимание помогает переход от общего, недифференцированного восприятия чего-либо к осмыслению каждой его части и пониманию взаимодействия этих частей. А также осознание свойств предметов и явлений, их отношения между собой, причин и происхождения того или иного явления.

Также существенной особенностью понимания является отчетливость осознания связей и отношений и полнота осмысления того, что надо понять.

Существует несколько видов понимания: непосредственное (не требует значительных усилий, достигается сразу), опосредованное (предполагает наличие ряда умственных операций, прикладываются значительные усилия для понимания).

Суждение — отрицание или утверждение чего-либо о чем-либо. Суждения бывают утвердительные, отрицательные, истинные, ложные, предположительные. В суждениях человек высказывает свое мнение о чем-либо. Если человек хочет убедить себя или других, он начинает рассуждать, делать умозаключения.

В процессе нашего оперирования разнообразными суждениями с использованием определенных умственных операций может возникнуть еще одна форма мышления — умозаключение.

Оно является высшей формой мышления и представляет собой формирование новых суждений на основе преобразования уже имеющихся.

Умозаключение как форма мышления опирается на понятия и суждения и чаще всего используется в процессах теоретического мышления[6].

Умозаключение — это серия логически связанных высказываний, из которых выводятся новые знания. Умозаключения бывают трех видов. Индуктивные умозаключения предполагают вывод частного суждения из общего.

Дедуктивные — вывод общего суждения из частных.

Умозаключение по аналогии основывается на схожести существенных признаков явлений, объектов, и на этом основании делается вывод о возможной схожести и по другим признакам.