какой клан объединил японию

Объединение Японии (1560-1600)

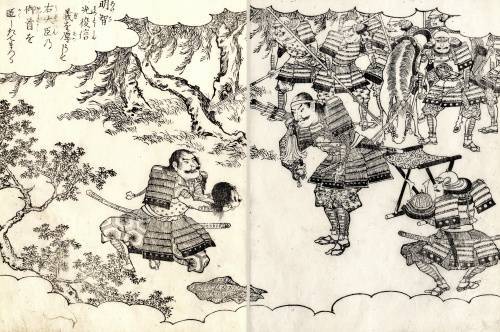

В 1560 г. на Киото двинулось войско Имагава Ёсимото. Он хорошо подготовился к войне – 25 тыс. армия была отлично вооружена и дисциплинирована, а тылы прикрыты: Ходзё и Такэда воевали с Уэсуги Кэнсин. Ёсимото отделяли от Киото всего три провинции. Ближайшей, Овари, владел молодой Ода Нобунага. С армией всего в несколько тысяч солдат, он совсем не выглядел серьезным противником. Ёсимото легко взял два пограничных форта Ода, и наслаждался победой, осматривая отрубленные головы. Посреди летнего дня внезапно разыгралась гроза, и под проливным дождем и ураганным ветром в ставку Ёсимото близ деревни Окэхадзама ворвались 2 000 самураев Нобунага. Сам Ёсимото был заколот копьеносцем, а его армия бежала.

Ода Нобунага, всю свою жизнь проведший в жестокой борьбе с соседями, был рад смерти опасного врага. Но еще больше радости принес ему новый союзник. Мирный договор с Нобунага заключил Токугава Иэясу, ранее служивший под знаменами Ёсимото и имевший права на провинцию Микава. Оставив Иэясу разбираться с восточными противниками, Нобунага обратил свой взгляд на запад – в конце концов, его от Киото отделяли только две провинции, Мино и Оми. Пока был жив Сайто Тосимаса, о покорении Мино было нечего и думать, однако он скончался в 1556 г. В 1564 г. Нобунага штурмом взял Инабадзё, родовой замок семьи Сайто. При этом прославился один из военачальников Нобунага, Хасиба Хидэёси, переправившись с отрядом через широкий ров с водой и атаковав задние ворота. Этому триумвирату, Нобунага, Хидэёси и Токугава, суждено было покорить всю Японию.

В ноябре 1568 г. Нобунага триумфально вошел в Киото. У него был хороший повод – за помощью к нему обратился Асикага Ёсиаки, сын злодейски убитого в 1565 г. сёгуна Ёситэру. Победитель выстроил два роскошных дворца, для сёгуна и для императора, продемонстрировав свою преданность трону. В глазах большинства феодалов, однако, он был не более чем выскочкой, временщиком, которого следовало приструнить. Врагов у Нобунага было множество – воинствующие сектанты Икко к югу от Киото, Такэда и Уэсуги на востоке и Мори на западе. Первыми же выступили северные соседи Нобунага – семьи Асаи и Асакура.

В 1570 г. союзная армия Асакура Ёсикагэ и Асаи Нагамаса в 20 тыс. чел. выступила против объединенного войска Нобунага и Иэясу, в котором было 28 тыс. чел. Противники сошлись в водах мелкой и широкой реки Анэгава. Отряд Асаи чуть не прорвался к ставке самого Нобунага, но был вовремя отбит силами Иэясу. Отступив с поля боя, Асаи и Асакура укрылись в своих провинциях. Разгромив северян, Нобунага кинулся на юг, против последнего «кукловода» сёгунов Асикага – Миёси Токэй, которого поддержали Икко-икки. Ода Нобунага метался, зажатый врагами со всех сторон, когда у него в тылу поднялись монахи Энрякудзи. Разъяренный диктатор окружил эту обитель веры 30 тыс. солдат и началась бойня. Самураи поднимались по склонам горы, сжигая все на своем пути и не щадя ни единой жизни. Так в 1571 г. был разрушен один из старейших и наиболее почитаемых в Японии монастырей.

Следующая опасность пришла с востока. В октябре 1572 г. на столицу двинулся Такэда Сингэн. Осадив несколько крепостей Токугава Иэясу, Сингэн встретился с ним на равнине Миката-га-хара. Маленькое войско Токугава было разбито, сам Иэясу, чудом избежав смерти, бежал в свой замок Хамамацу. От штурма и верной гибели его спасла военная хитрость – приказав зажечь все огни и распахнув ворота, он привел противника в замешательство. Генералы Такэда, опасаясь засады, остановили наступление. Но это принесло только временную передышку. Весной Сингэн снова начал наступление, но внезапно заболел и скончался.

Воодушевленный его гибелью, Нобунага уничтожил Асаи и Асакура, взял укрепленный монастырь Нагасима секты Икко и осадил их главную крепость Исияма Хонгандзи. Осада была неудачной. Блокировать крепость с моря не удалось – осажденным подвозили продовольствие суда Мори, имевших лучший флот из всех княжеств. Нобунага выстроил несколько тяжелых, покрытых листовым железом и вооруженных крупнокалиберными аркебузами кораблей, но все-таки организовать полную блокаду монастыря не смог. Исияма Хонгандзи пал только в 1580 г.

Мицухидэ правил недолго – узнав о смерти Нобунага, Хасиба Хидэёси, воевавший на западе страны с Мори, тут же заключил с последними мирный договор и кинулся к столице. Собрав около 40 тыс. человек, он разбил 16 тыс. солдат Акэти Мицухидэ в битве при Ямадзаки. Мицухидэ бежал с поля битвы, но был пойман крестьянами и убит. Посмертно он получил прозвище «тринадцатидневный сёгун».

Тем временем Токугава Иэясу, укрывшись в своих владениях, размышлял, не примерить ли корону и ему. В следующем году он выступил против 80 тыс. солдат Хидэёси всего с 20 тыс. человек. Противники укрылись за линиями фортов и две недели наблюдали друг за другом, пока отряд Хидэёси под командой Икэда Нобутэру не отправился пограбить родную провинцию Иэясу Микава. Токугава немедленно выступил всеми силами и разбил Нобутэру у деревни Нагакутэ. Но против всего войска Хидэёси он был бессилен. Следуя благоразумию, Иэясу подчинился Хидэёси.

Так в 1585 г. Хасиба Хидэёси овладел всей центральной Японией. На западе у него был мирный договор с Мори, на востоке – с Токугава. С такими союзниками можно было замахнуться на большее. Первым пал о. Сикоку. Три корпуса Хидэёси, в 20 тыс., 15 тыс., и 25 тыс. чел. высадились на остров с трех разных направлений. Тёсокабэ Мототика был окружен и отступил в свои владения. Хидэёси щедро оставил ему родную провинцию Тоса, а остальные поделил между своими соратниками.

Следующим был о. Кюсю. Симадзу казались грозными противниками. За два десятилетия они подчинили весь остров и не собирались его отдавать. Кроме того, жители Кюсю традиционно видели в центральной власти непримиримого врага и в случае необходимости могли встать против завоевателя как один человек. Но Хидэёси нашел лазейку – его попросили о защите загнанные в свои земли Отомо. Хидэёси собрал огромную армию в 300 тыс. человек, и, как и в предыдущем случае, высадился с нескольких направлений. После кровопролитных сражений у замков Фунай, Такасиро и Садовара армия Симадзу в 100 тыс. человек отступила в провинцию Сацума на юге острова. Мудрый Хидэёси привлек на свою сторону всех союзников Симадзу, и те, оставшись с диктатором один на один, сдались. Симадзу Ёсихиса постригся в монахи. Провинции острова опять были поделены между полководцами Хидэёси.

Немножко об объединении Японии

Даа. Япония. Как много в этом слове. Страна восходящего солнца и сакуры. Странных явлений и высоких технологий. Но не все так солнечно, как кажется. Суровое средневековье. Тяжёлое время для мира. В истории этот временной отрезок считается одним из самых застойных, в плане технологического развития цивилизаций конечно же. Особенно в это время Японию хорошо потрясла «Эпоха (период) Сэнгоку» так же известная, как «Эпоха воюющих провинций» длившаяся аж с XV по XVII века. Тогда до начала борьбы в Японии правила самурайская династия (род) Асикага.

Собственно мон (родовой герб) Асикага

Менее чем за полмесяца Нобунага завладел городом. Заговорщики из рода Миёси бежали в провинцию Ава. Те, кто пытался сопротивляться, были уничтожены. Практически вся знать столичной области признала власть Нобунаги. Асикага Ёсиаки был назначен 15-м сёгуном и в благодарность за помощь предложил Нобунаге пост своего заместителя. Однако тот отказался, не желая связывать себя с сёгунской системой власти, поскольку собирался держать всю полноту власти в своих руках. После похода Нобунага вернулся в свою резиденцию, замок Гифу. 29 мая 1582 года в ходе подготовки кампании против рода Мори Нобунага остановился в Киото, в храме Хонно-дзи. Он собирался лично возглавить войска, часть которых уже вела затяжные бои с противником. На подмогу им были высланы силы военачальника Акэти Мицухидэ. Однако ночью 2 июня войска, посланные на помощь, вместо выступления на фронт прибыли в Киото и окружили храм Хонно-дзи, где находился Нобунага со своей свитой. Солдаты Акэти Мицухидэ взяли храм штурмом, и Нобунага, охраняемый только небольшим числом телохранителей и слуг из числа свиты, проиграл битву и был вынужден совершить сэппуку.

Окончательно Японские острова были объединены уже под властью сёгуната Токугава, который правил государством до Реставрации Мэйдзи.

Статья переведена из вида в ВК, на Пикабу. Первый пост, так что сильно не ругайтесь.

Битва при Нагасино (1575 год)

К XVI в Япония окончательно погрузилась в пучину войн между влиятельными самурайскими кланами, известную как период Сэнгоку Дзидай (Эпоха воюющих провинций, по аналогии с периодом «Враждующих царств» в древнем Китае – Чжун-го). Несколько военных домов пытались объединить страну, захватив Киото и поставив марионеточного сёгуна, но все их затеи терпели крах.

В этот момент восходит звезда Ода Нобунага (1534-1582) – эксцентричного дайме, который стал сумрачным гением японского военного искусства, сумев превратить средневековую армию самураев в некий аналог европейских баталий. До этого он с вполне традиционным отрядом самураев разбил значительно превосходившую его армию Имагава Ёситомо, одного из претендентов на власть в Киото. После чего парень что называется к успеху шел… и, как ни странно, пришел. Вскоре Нобунага захватил провинцию Мино, затем Оми, и в 1568 г. с триумфом вошел в Киото. Посадив на трон сёгуна Асикага Ёсиаки, Нобунага безраздельно властвовал от его имени.

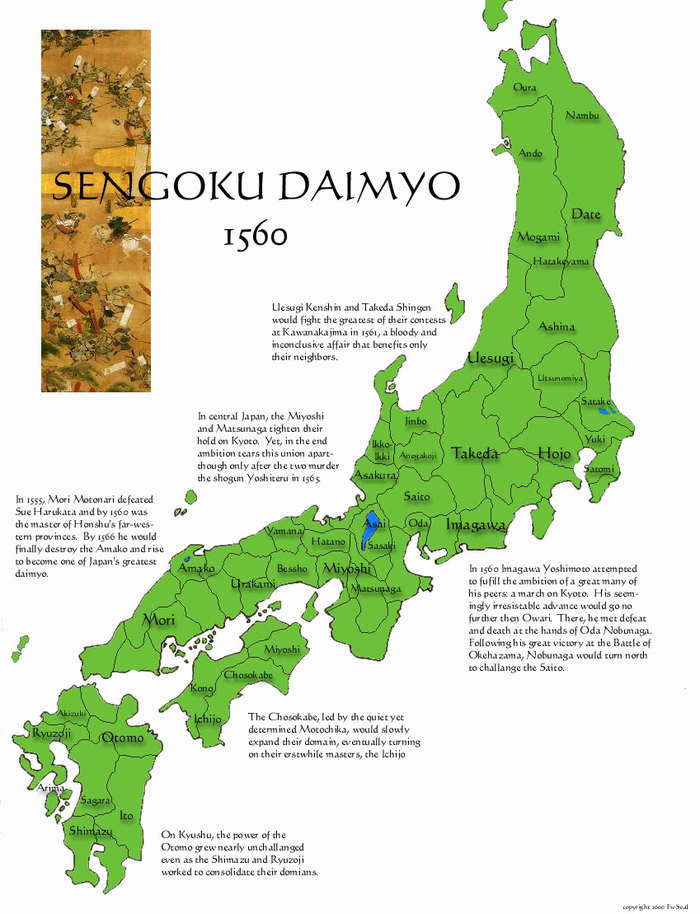

Карта Японии 1560 года с примерным расположением территорий, которыми владели ведущие самурайские кланы

Глава этого клана Сингэн, по прозвищу Тигр Каи, отличался дзэнским хладнокровием, рыцарским благородством и имел исключительный авторитет среди самураев. Эдакий антипод Нобунаги, который часто вел себя как фрик, избивал собственных командиров (что в итоге сыграло с ним злую шутку) и коллекционировал европейскую мебель.

Армия Такэды в полевом сражении считалась практически непобедимой. И вот зимой 1572 г. Тигр Каи со своими бравыми ребятами перебрался во владения Токугавы Иэясу, ближайшего вассала Оды, и разбил его в битве при Микатагахара. Плоды победы были, однако, утрачены, потому что из-за сильных холодов и недостатка провианта Сингэн был вынужден вернуться в свою провинцию. На следующий год он предпринял новую попытку овладеть землями Токугава и вторгся в Микава, но, согласно легенде, при осаде замка Нода был ранен снайпером в голову и вскоре скончался (по другой версии он умер от туберкулеза). Казалось бы, лишившись своего лидера, коалиция против Нобунаги неминуемо развалится… но не тут-то было.

Сингэну наследовал его сын, Кацуёри, прославленный командир кавалерии, лихой рубака-парень, который пылал ненавистью к клану Ода и мечтал закончить дело своего великого отца сочинить пафосное хокку поставив у ног голову Нобунаги.

Новое столкновение стало вопросом времени.

Стрельба из тэппо. Реконструкция

В каком-то смысле Нобунага создал японскую версию знаменитых испанских терций. Правда при этом сохранилась традиционная структура командования (те же асигару подчинялись более опытным самураям), лучники и самурайская кавалерия активно применялись на полях сражений. Кроме того, на высокие посты выдвигаются способные люди неблагородного происхождения. Одним из таких талантов стал знаменитый Тоётоми Хидэёси, который после смерти своего сюзерена объединит Японию в течение нескольких лет.

Противостоящая ему армия клана Такэда воплощала в себе все лучшее, что могла дать средневековая самурайская культура. Армия формировалась в основном по феодальному типу. Элиту ее составляли отряды госинрюй-сю («родственики»). В эту группу входили ближайшие родственники главы клана. Их войска считались самыми верными. Каждый из этих «родственников» приводил с собой определенное количество всадников (некоторые, согласно записям клана, могли выставлять до двух сотен воинов). Всадника могли сопровождать до двух пеших самураев. Кроме того, в личной гвардии главы клана состояли 884 асигару.

Основной ударной силой армии Такэда служили го фудай каро-сю («старшие вассалы»). Они приводили с собой большую часть средней и легкой конницы.

Анализируя численность сторон перед битвой, исследователи дают различные цифры. Обычно это около 30 тыс. у Нобунаги и около 15 тыс. у Кацуёри. Так английский историк Стивен Тернбулл дает наивысшую оценку численности армии Такэда на начало их похода в 15 757 человек. Из них

• Пешие самураи – 8 508

• Асигару в гвардии – 415

• Прочие асигару – 2 580

Стоит отметить, что такую численность могло дать только 100 %-ое выполнение плана мобилизации, когда каждый вассал приводит с собой строго указанное количество воинов, по дороге никто не умирает, не дезертирует и к моменту битвы все обозначенные товарищи находятся в боеспособном состоянии.

Объединенные силы Нобунаги и Иэясу на поле боя Тернбулл и вовсе оценивает аж в 38 тыс. человек (!), доводя численность аркебузиров до 3,5 тыс. Современные реконструкции битвы и анализ исторических документов показывают, что эти цифры являются завышенными. В частности, аркебузиров у Нобунаги не могло быть больше 1,5 тыс., а наиболее вероятная их численность варьируется где-то в районе 1 тыс. человек.

Гора сдвинулась с места

30 мая 1575 г. Такэда Кацуёри двинул свою армию против Токугава, оставив часть сил для сдерживания клана Уэсуги. Кацуёри планировал совершить своего рода блицкриг, быстро уничтожив клан Токугава, тем самым лишив врага ценного союзника. Чтобы упростить себе задачу Кацуёри подкупил самурая Ога Ясиро, одного из ближайших соратников Иэясу. В назначенное время он должен был сдать Такэда замок Окадзаки, где в то время находилась резиденция главы клана Токугава.

Однако приблизившись к Окадзаки, Кацуёри внезапно узнал, что заговор раскрыт и предатель казнен, на редкость жестоко и мучительно – ему отпилили голову тупой бамбуковой пилой. Теперь пытаться овладеть Окадзаки было бессмысленно – замок был слишком хорошо укреплен и имел большой гарнизон.

На этом беды Кацуёри не закончились. Он готовил армию для быстрой победы над врагом, попытки выманить Иэясу на полевое сражение окончились неудачей, взять крупные крепости тоже не представлялось возможным – осада могла затянуться, запасы провизии иссякнуть (как уже было во время похода его отца), а к врагу успел бы подойти с большими силами Нобунага. В итоге после серии маневров Кацуёри решает хоть как-то спасти неудачно складывающуюся кампанию и взять небольшой замок Нагасино. Несмотря на размеры, замок имел важное стратегическое значение – он прикрывал северные проходы из Каи в провинцию Микава, являясь форпостом на пути захватчиков.

Гарнизон замка был сравнительно небольшой – около 500 человек. Укрепления представляли собой несколько линий обороны, состоявшие из невысокого земляного вала, частокола, рва с водой, который окружал деревянный замок. Были ли там каменные укрепления – неизвестно. Если и были, то скорее всего невысокие. Тем не менее замок находился в очень удачной локации: с двух сторон его прикрывала река со скалистым обрывом высотой до 30 м.

Командовал гарнизоном бывший вассал Сингэна Окудайра Садамаса. Он питал к Кацуёри особую неприязнь – ведь последний велел распять молодую жену Садамаса и его брата, которые находились в заложниках у клана Такэда. Защитники замка готовились стоять насмерть. День за днем воины Такэда штурмовали укрепления, неся ощутимые потери.

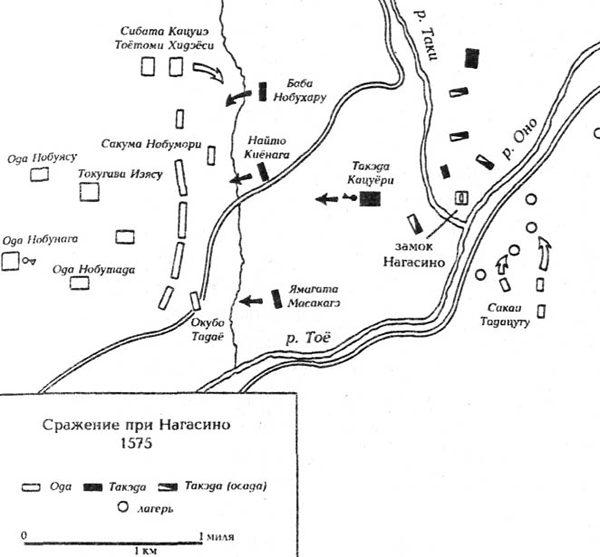

Диспозиция сторон перед битвой

Пока самураи Кацуёри штурмовали замок на помощь осажденным подошли Нобунага и Токугава, приведя с собой силы, значительно превосходившие вражескую армию.

Они расположились в местечке Ситарагахара (поэтому японцы часто называют битву сражением при Ситарагахара ), вдоль мелководной реки Рэнгогава, в 3 километрах западнее замка Нагасино. Несмотря на превосходство в численности, Ода приказал своим войскам занять оборону. Со свойственной самураям методичностью в скором времени они превратили свои позиции в настоящую крепость: были выкопаны рвы и установлены бамбуковые решетки, защищавшие пеших самураев, асигару с нагаэ-яри и аркебузиров. За линией с частоколами солдаты Нобунаги срыли склоны холмов, превратив их в обрывы, на вершине которых разместились лучники и основные части войск. Там же находилась ставка Нобунаги.

Вечером 27 июня Такэда Кацуёри созвал военный совет, на котором присутствовали опытные генералы Баба Нобухару, Ямагата Масакагэ, Найто Масатоё и Оямада Нобусигэ, выполнявшие роль советников еще при Сингэне.

Они отговаривали Кацуёри:

— Враг только что подошел, и дух его высок. Лучше какое-то время избегать сражения. Или же сразу напасть на замок. Мы потеряем много воинов, но уничтожим его перед тем, как идти назад.

Атобэ Кацусукэ и другие фавориты Кацуёри сказали:

—В сегодняшней битве нам суждено победить двух заклятых врагов. Не слушайте этих старых и трусливых людей.

На это Нобухару ответил:

— В сегодняшней битве мы, старые и трусливые, умрем. Вы же просто побежите. (забегая вперед, это были пророческие слова)

Ночью были отданы последние приказания. Армия разделилась на 5 отрядов, один из которых остался, чтобы блокировать гарнизон Нагасино, остальные отправились к месту битвы. Вскоре над равниной развивался знаменитый пурпурный штандарт Такэда с золотыми иероглифами, складывавшимися в девиз

«Быстрый, как ветер, спокойный, как лес, беспощадный, как огонь, неподвижный, как гора» (изречение знаменитого китайского полководца Сунь-цзы).

Сражение началось около 6 утра 28 июня 1575 г. Согласно распространенному мифу конница Такэда постепенно набирая ход бросилась на позиции Нобунага и была сметена шквальным огнем аркебуз. Причем ряд историков и вовсе утверждает, что первыми в бой бросились 900 всадников из элитной кавалерии клана, закованные в красные доспехи, под командованием прославленного Ямагата Масакагэ. Конечно, Кацуёри был горячим парнем, но явно не идиотом, чтобы сразу бросать в мясорубку лучшие силы.

Следует учитывать, что битва проходила в долине реки, которая протекает по заболоченной местности. По берегам ее слева и справа тянулась полоса узкой и ровной поймы, за ней начинались довольно крутые холмы. Уже сама местность никак не располагает к фронтальной кавалерийской атаке, к тому же ночью перед битвой прошел дождь, который размочил и без того вязкую почву. Добавьте к этому колоссальные укрепления вдоль берега.

Битва при Нагасино. Расписная ширма.

Наиболее вероятной в свете изложенного была бы атака саперных отрядов, которые шли под прикрытием станковых щитов татэ и должны были растащить бамбуковые решетки, чтобы по крайней мере открыть для своей конницы пространство для маневра. Именно эти ребята попали под шквальный огонь аркебузиров, увязнув в скользкой болотистой почве.

Следом за ними двинулась другая волна атакующих, которой таки удалось повалить часть ограждений. Вот только к их вящему ужасу за частоколом оказались новые препятствия, которые они из-за утреннего тумана, а затем и порохового дыма, окутавшего поле битвы, толком разглядеть не могли.

Тем временем в центре дела обстояли не лучше. Оттеснив аркебузиров воины Такэда столкнулись с асигару, вооруженными нагаэ-яри, которых с тыла подпирали отряды пеших самураев. Ряды ощетинившихся пиками асигару стали непреодолимой стеной. К тому же атакующих постоянно осыпали стрелами лучники, укрепившиеся на холмах.

Тем временем сработала еще одна хитрость Нобунаги. Дело в том, что ночью он отправил небольшой отряд из самураев и аркебузиров, чтобы деблокировать замок Нагасино. Около 8 ч. утра дым выстрелов, появившийся со стороны замка, дал знать, что Сакаи Тадацугу, посланный на выручку осажденных, достиг своей цели. Осада Нагасино была снята.

Битва на равнине Ситарагахара продолжалась. После нескольких часов кровавой рубки Кацуёри двинул в атаку и свой личный отряд, насчитывающий около 1000 человек, который держал в качестве резерва. Однако решить исход сражения он уже не мог. Баба Нобухару, еще безнадежно сражавшийся на правом фланге, послал к Кацуёри гонца с такими словами:

— Господин! Немедленно уходите отсюда. Я же останусь здесь и умру.

Кацуёри, видя, что изменить уже ничего нельзя, пустился в бегство. В конце концов с ним остались только двое телохранителей. Атобэ Кацусукэ, тот самый борзый самурай, который на военном совете призывал своего сюзерена начать битву, сбежал еще раньше. Согласно легенде, Баба Нобухару, видя, что все его самураи погибли, а Кацуёри уже далеко, взобрался на холм и громко закричал, обращаясь к врагам:

— Я Баба, губернатор провинции Мино. Убейте меня, если сможете, и вы получите большую награду!

Он был атакован сразу двумя самураями, пронзившими его копьями и отрубившими голову в качестве трофея.

К 13 часам исход битвы был окончательно решен. Войска Такэда обратились в беспорядочное бегство, а Нобунага отдал приказ преследовать отступающего противника. К этому времени мало живых самураев Такэда осталось на поле боя. Считается, что Кацуёри потерял 2/3 своей армии. Из 97 командиров Такэда, участвовавших в сражении, 54 были убиты и двое тяжело ранены.

Потери Нобунаги тоже были немалыми. По разным оценкам он потерял до 1/3 своей армии (общая численность варьируется в пределах 6 тыс.). Однако командный состав в отличие от Кацуёри он сумел сохранить. Именно эти люди в итоге сыграют ведущую роль в скором объединении Японии. А клан Такэда оказался фактически уничтожен.

Подвиг Тории Сунъэмона

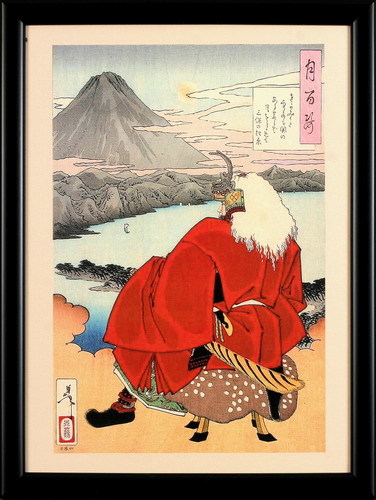

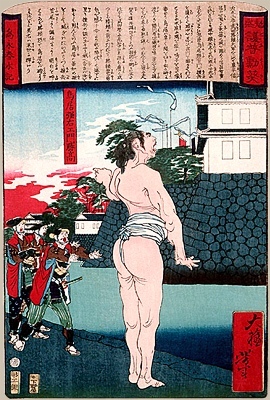

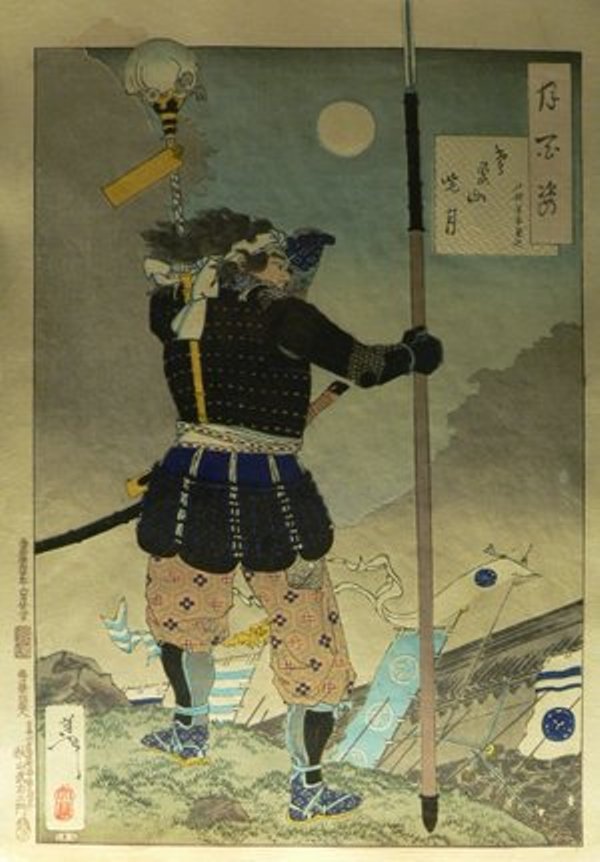

Тории Сунъэмон перед воротами замка Нагасино. Гравюра Ёситоси Цукиоки, 1897 г.

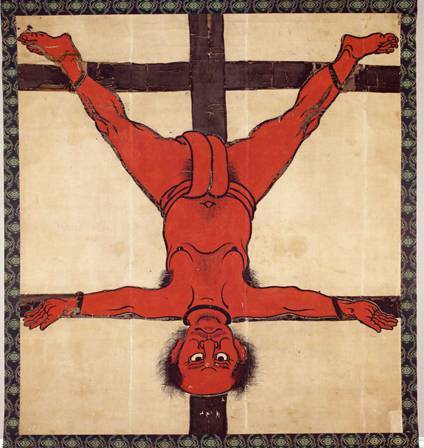

А вот дальше то, что произошло, описано в разных источниках по-разному. В одних, что Тории Сунъемон был поставлен на берегу реки напротив замка, откуда он прокричал, что войско уже на пути, призвал защитников держаться до последнего, и был немедленно пронзен копьями. Другие источники сообщают, что его перед этим привязали к кресту, а после его слов так на этом кресте перед замком и оставили (эта версия выглядит вполне достоверной, учитывая характер Кацуёри и то, как он обошелся с семьей коменданта Нагасино). В любом случае, столь мужественный поступок привел в восхищение и друзей, и врагов, так что один из самураев Такэда даже решил изобразить его, распятым на кресте вверх ногами, на своем знамени.

Роль аркебузиров в победе Оды Нобунаги

Красный дьявол Ямагата Масакагэ

Образ этого командира в красных доспехах так поразил Токугаву, что он в память о нем создал в своих владениях элитный отряд «Красные демоны», которым командовал один из четырех ближайших соратников Иэясу – Ии Наомаса (по одной из легенд во время сражений он носил шлем с маской обезьяны). Возможно кому-то этот персонаж известен по хардкорной игрушке Nioh, где он предстает в качестве босса в миссии «Красный демон Ии»

Красные демоны в сражении при Сэкигахара. Фрагмент расписной ширмы.

Реконструкцию битвы (весьма условную) можно наблюдать в эпическом фильме Акиры Куросавы «Воин-тень» (1980 г.).

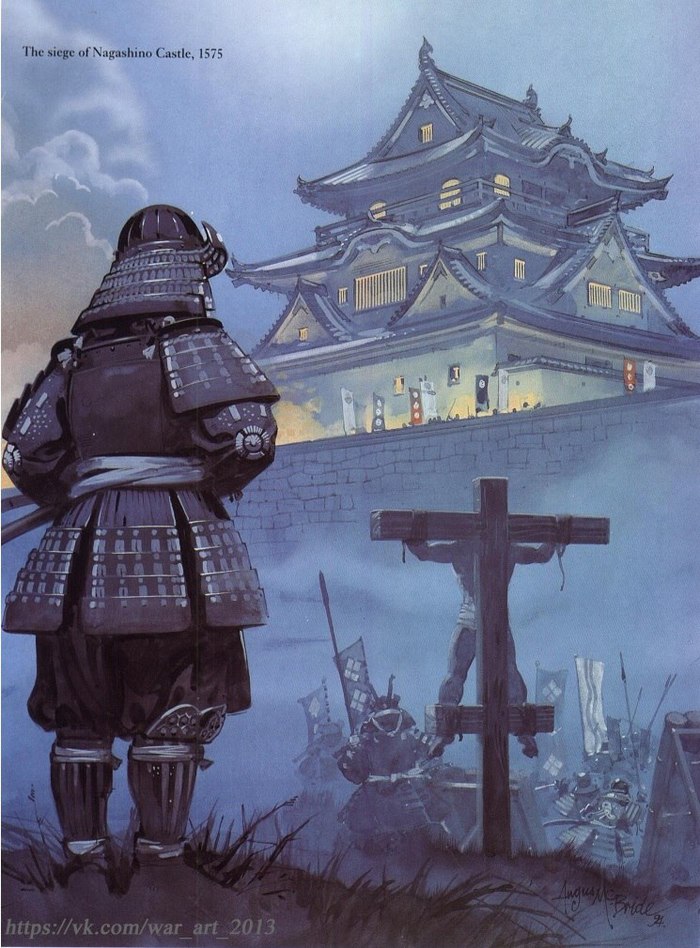

Осада замка Нагасино

«Осада замка Нагасино». Ситарагахара, Япония. 28 июня 1575 года

На картине, войска Такэды готовятся к очередному штурму. На заднем плане, на кресте распят самурай Тории Сунъэмон. Тории возвращался из вылазки в замок, мимо войск Такэды, чтобы предупредить осажденных о скорой помощи со стороны Оды и Токугавы. Однако Сунъэмон был схвачен самураями Такэды, узнав о том что он предупредил Оду и Токугаву, Такэда Кацуёри обещал сохранить ему жизнь, если тот скажет осажденным что помощи со стороны союзников ждать не придется (на тот момент провианта в замке оставалось на три дня). Предварительно его привязали к кресту, и в тот момент Тории прокричал защитникам замка держаться до последнего и что помощь уже в пути. После этого его тут же пронзили копьями (по другим данным так и оставили висеть на кресте в знак устрашения защитникам замка).

Генерал направляет солдат в атаку на замок Нагасино в 1575 году (художник Ёситоси)

Аркебузеры Оды и Токугавы обстреливают войска Такэды. Ширма XVII-XVIII века «Битва при Нагасино», музей «Осакский замок».

Битва при Нагасино стала последней большой битвой для рода Такэда, поражение в которой вызвало его быстрый упадок. Лишившись большого количества солдат и талантливых командиров, глава рода, Кацуёри, потерял опору в собственных владениях. С 1575 по 1581 год ему изменили немало вассалов, которые переметнулись на сторону соседей, — родов Уэсуги, Го-Ходзё, Ода и Токугава. В конце концов в начале 1582 года союзные силы Оды Нобунаги и Токугавы Иэясу начали крупномасштабную наступательную кампанию против Такэды и за несколько месяцев положили конец существованию этого рода. Перед лицом полного поражения 3 апреля 1582 года Кацуёри совершил сэппуку вместе с жёнами и детьми.Из всех верных вассалов Такэда до конца с ним оставался только Цутия Масацугу.