какой компонент вирусного суперкапсида используется для индикации вируса в реакции гемагглютинации

Индикация вирусов

Для выявления (индикации) вирусов применяются следующие методы.

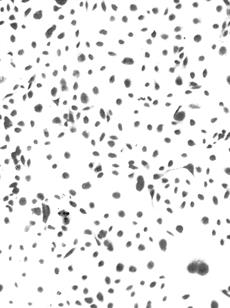

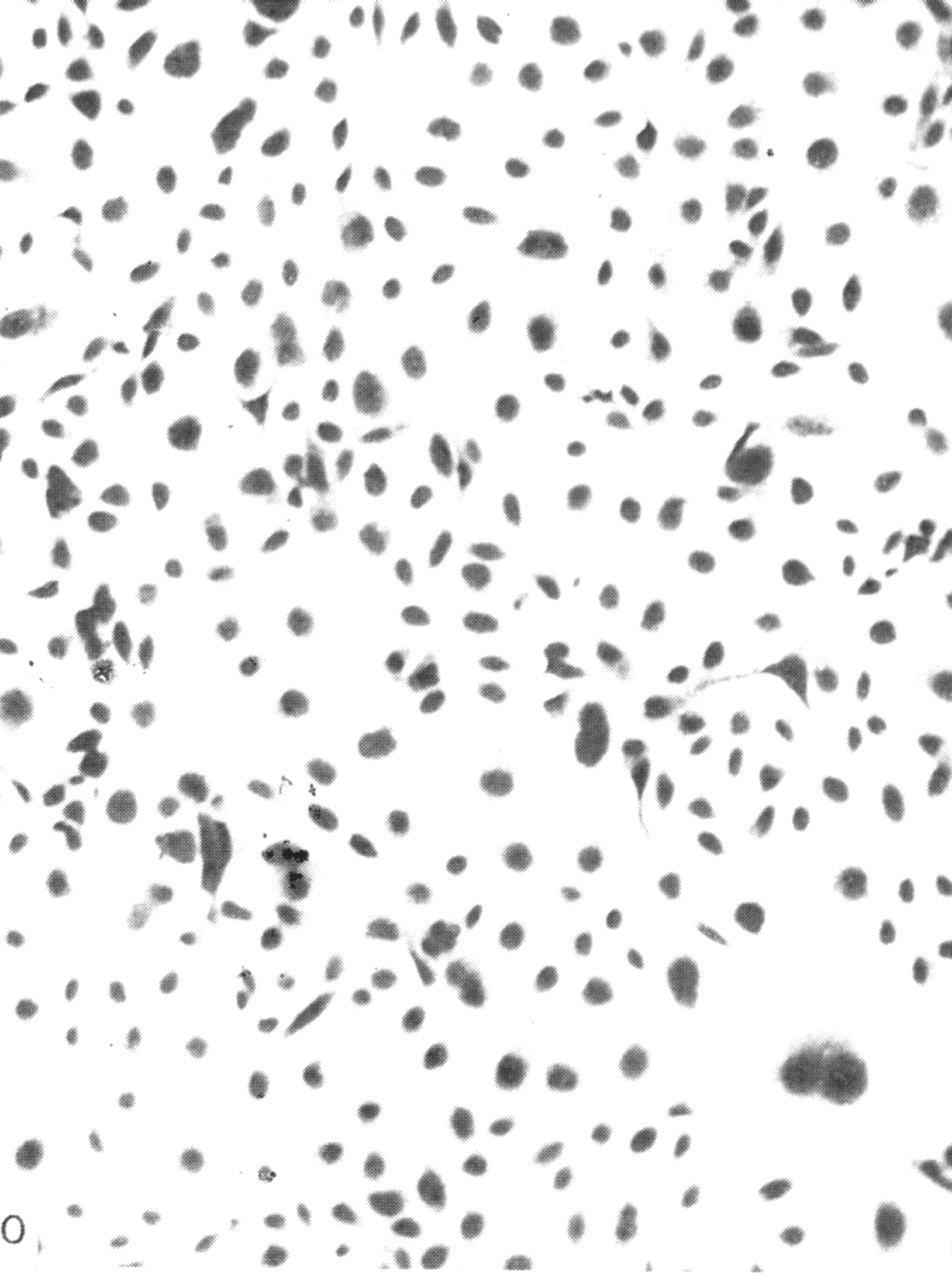

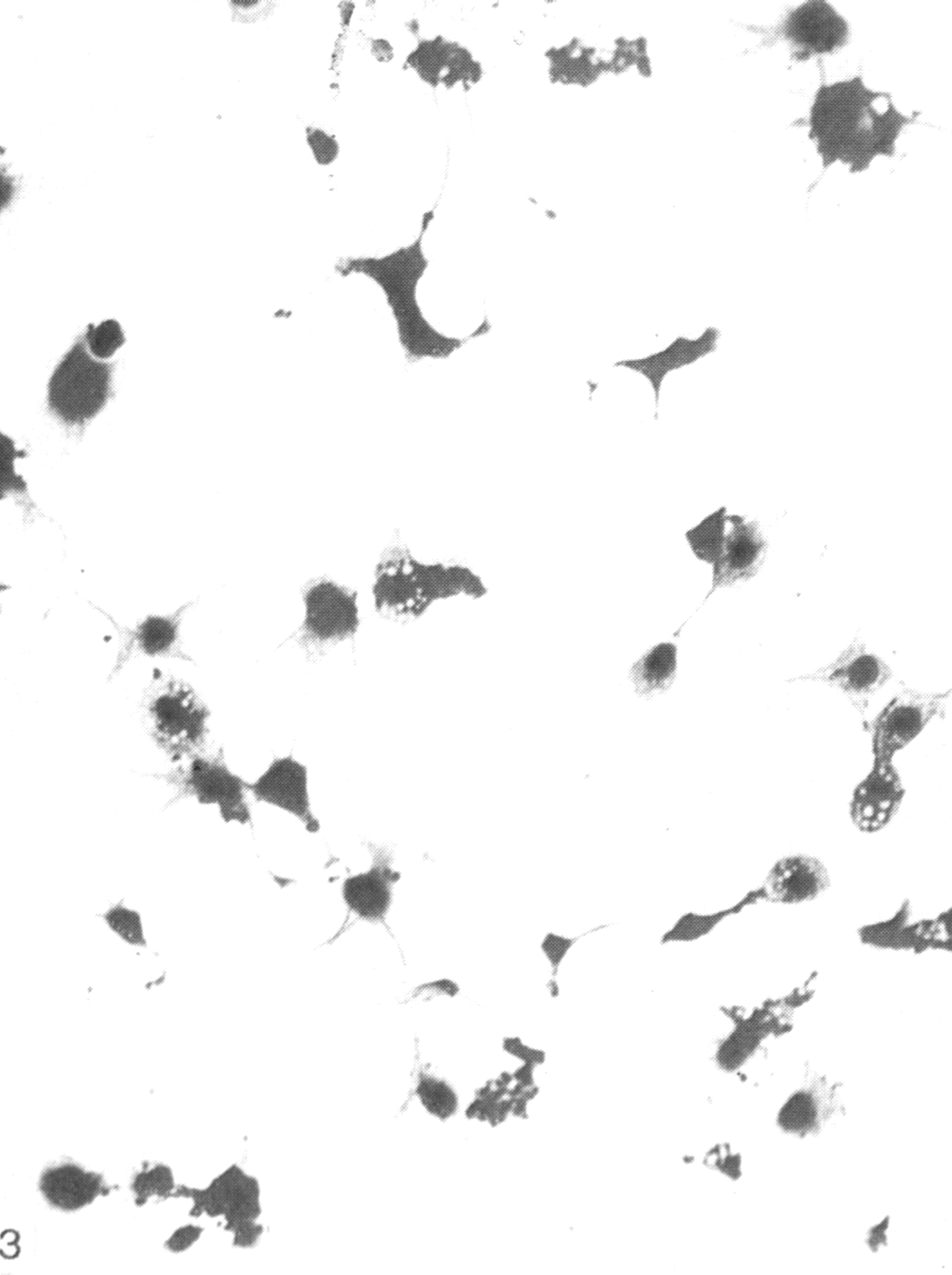

Индикация вирусов в культуре клеток осуществляется, прежде всего, по цитопатическому действию (ЦПД) вирусов, сроки и характер которого зависят от свойств вируса, проявляясь дегенеративными изменениями клеток с последующей их гибелью и отслаиванием от стекла (рис. 29).

Полная дегенерация клеток сопровождается значительными изменениями в виде пикноза ядра и цитоплазмы, отслаиванием клеточного монослоя от стекла.

Частичная дегенерация культур клеток может протекать по следующим типам:

— гроздеобразования (округление, увеличение и слияние клеток с образованием гроздевидных скоплений, типично для аденовирусов),

— очаговой деструкции (очаги пораженных клеток на фоне в целом сохранившегося монослоя), характерной для вирусов гриппа;

— симпластообразования (слияние клеток с образованием гигантских многоядерных клеток в виде симпластов или синцитиев, характерных для вирусов кори, паротита, парагриппа, респираторно-синцитиального, герпеса, иммунодефицита человека).

Пролиферативный тип ЦПД с трансформацией клеток в злокачественные, обладающие неограниченными потенциями к росту, способны вызывать онкогенные вирусы.

Сроки, в течение которых наступает ЦПД, вариабельны (например, 1-2 дня у полиовирусов, 7-14 суток у аденовирусов).

Если в инфицированных культурах клеток ЦПД отсутствует или слабо выражено, проводят «слепые пассажи», т.е. заражают культуральной жидкостью новые культуры клеток.

Рис. 29. Культура клеток почек обезьян (а – незараженная, б – цитопатическое действие вируса) х 200

Индикация вирусов с помощью реакции гемадсорбции (РГад).

Индикация вирусов по цветной пробе.

Принцип метода основан на определении кислых продуктов метаболизма, накаливающихся в клетке в процессе ее жизнедеятельности с помощью индикатора фенолового красного, меняющего свой цвет с красного в щелочной среде на оранжево-желтый в кислой среде. При заражении культуры клеток вирусами, вызывающими ЦПД (например, аденовирусы, энтеровирусы и др.), метаболизм клеток подавляется, рН среды не меняется и она остается окрашенной в красный цвет.

Индикация вирусов по внутриклеточным включениям.

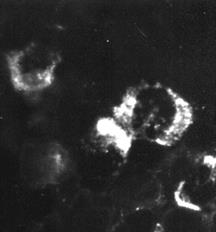

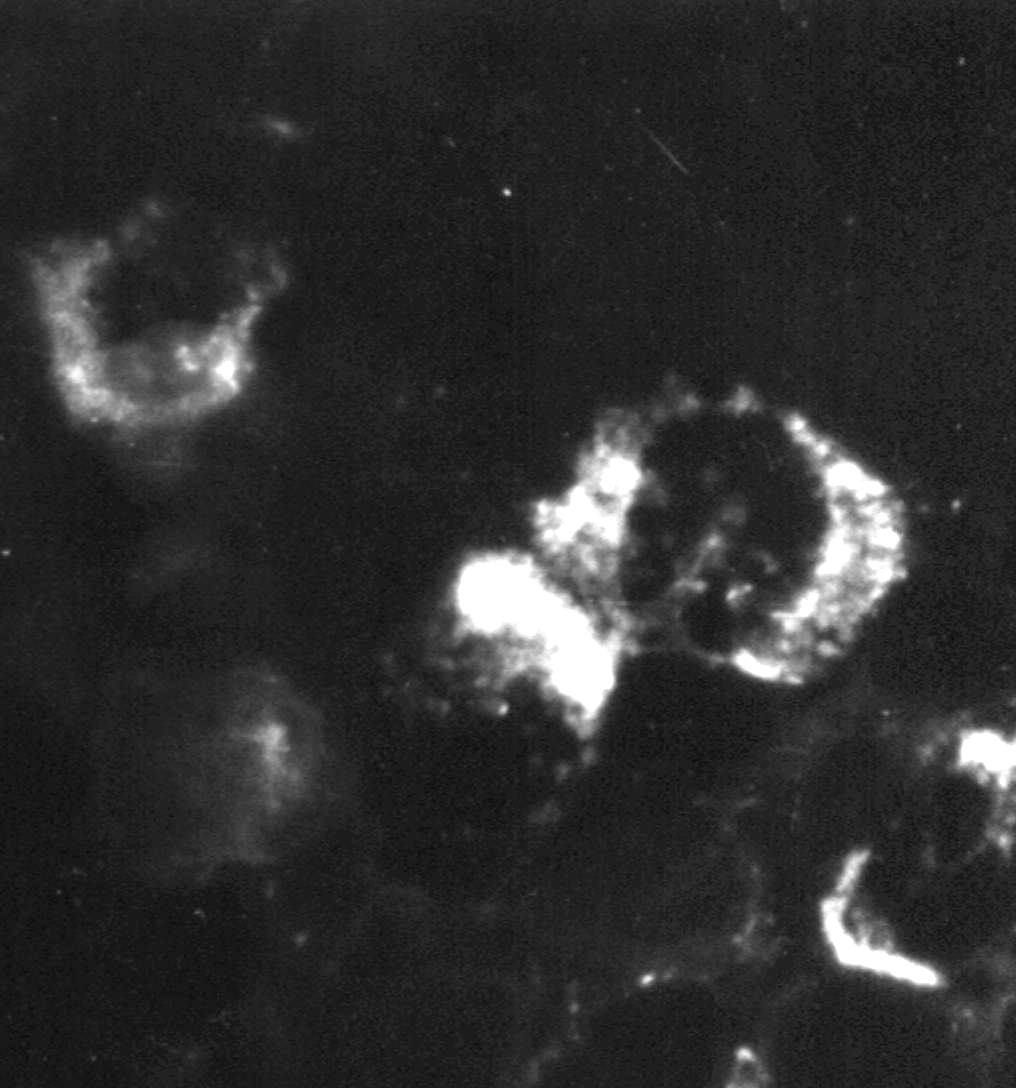

Индикация вирусов с помощью прямой РИФ – выявлениевирусных антигенов, находящихся в инфицированной клетке культуры ткани, с помощью антител диагностической иммунной сыворотки, специфических иммуноглобулинов или моноклональных антител, меченых флюорохромом, обычно флюоресцеином (рис. 30).

Индикация вирусов с помощью электронно-микроскопического метода (ЭММ) применяется, в основном, в научных исследованиях. Материал для ЭММ концентрируют различными методами (ультрацентрифугирование, хроматография на колонках, адсорбцией с помощью специальных сорбентов или антител – для метода иммунной электронной микроскопии). ЭММ позволяет обнаружить в ядре или цитоплазме клеток отдельные вирионы, а также их скопления. В практических целях ЭММ может быть полезен для индикации и идентификации вирусов с типичной морфологией (оспенные вирусы, ротавирусы, коронавирусы, ВИЧ и т.д.).

Рис. 30. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) – выявление вирус-специфических антигенов. х 900

Для постановки этой пробы вирусную суспензию в разных разведениях вносят в культуры ткани, находящиеся в плоских сосудах, после чего монослой клеток заливают гелем (слой агара или бентонита с индикатором нейтральным красным). Время бляшкообразования для большинства вирусов, обладающих ЦПД, варьирует от 36 до 48 ч. Бляшки выглядят в виде неокрашенных светлых пятен на розово-красном фоне окрашенного монослоя. В бентонитовом методе монослой клеток молочного цвета, бляшки прозрачные.

Индикация вирусов в куриных эмбрионах.

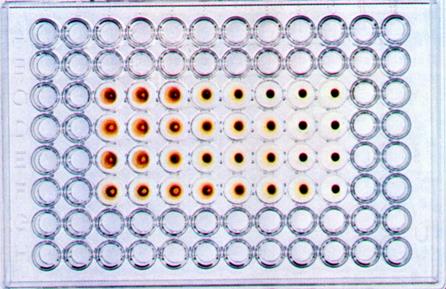

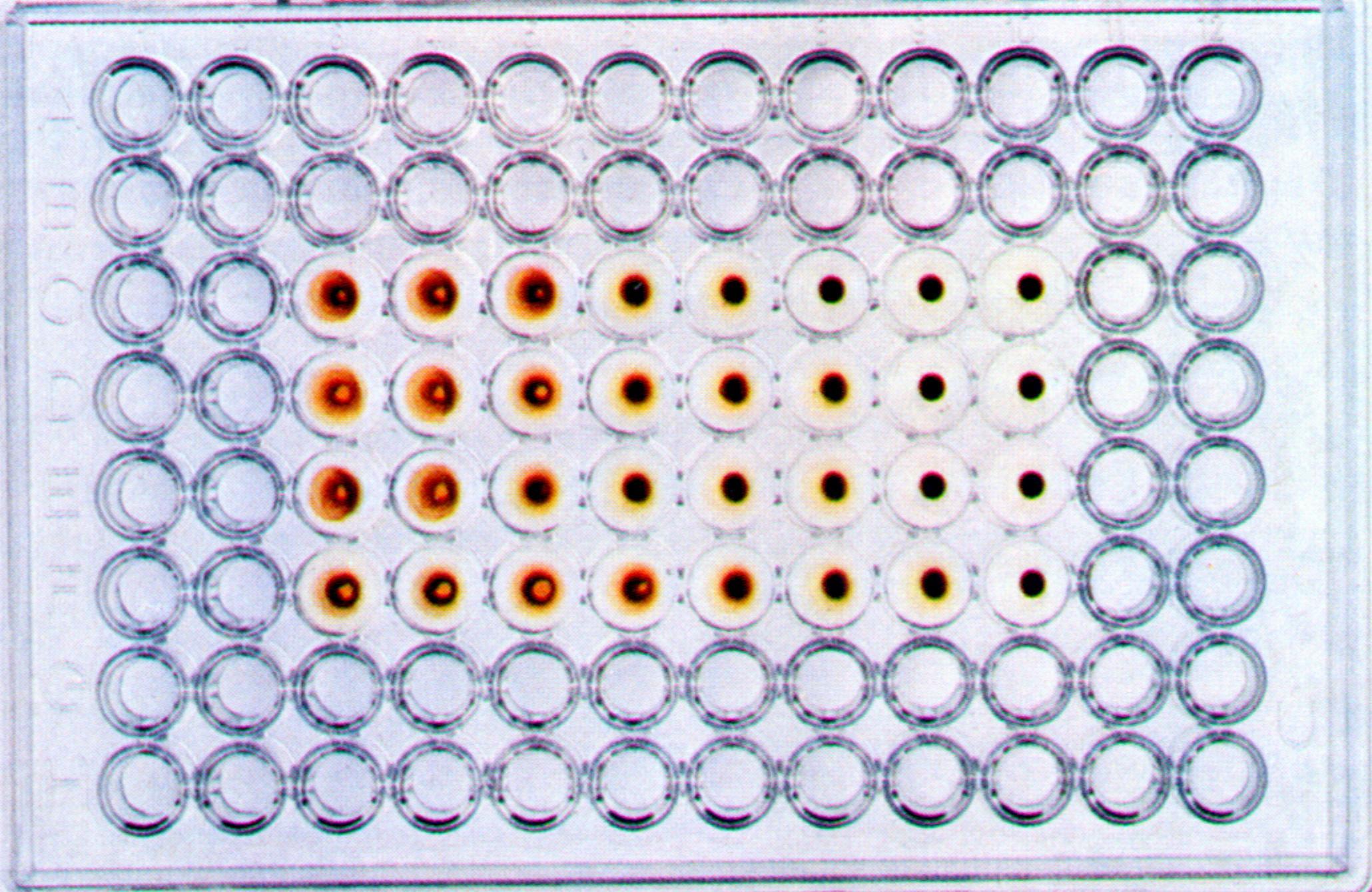

Определение титра вирусов можно проводить также на хорионаллантоисной оболочке.Для этого в лунки стерильных полистироловых пластин помещают кусочки скорлупы 11-12-дневного куриного эмбриона с неповрежденной ХАО, добавляют вирусосодержащую жидкость в десятикратных разведениях на буфере, накрывают пластины фольгой и инкубируют при 35-37 0 С в течение 24-72 часов. После этого скорлупу удаляют, добавляют 0,5% взвесь куриных эритроцитов и производят учет реакции по эффекту гемагглютинации, который свидетельствует о репродукции вируса.

Рис. 31. Реакция гемагглютинации для выявления вируса гриппа в хорион-аллантоисной жидкости куриного эмбриона.

Индикация вирусов в организме лабораторных животных находится в зависимости от вируса и вида чувствительного лабораторного животного, будет описана в лабораторной диагностике конкретных вирусных инфекций.

Учет вирусиндуцированных патологических изменений в чувствительных живых системах.

Изучение антигенных свойств вирусов в серологических реакциях с противовирусными сыворотками является основным методом идентификации вирусов. Для этого используют ряд иммунологических реакций.

Реакция нейтрализации основана на способности антител нейтрализовать инфекционную активность вирусов в культурах ткани, РКЭ, чувствительных лабораторных животных. Из вирус-содержащего материала готовят десятикратные разведения и добавляют к ним специфическую сыворотку в разведении в соответствии с титром, указанным на этикетке ампулы. Смеси вирус-сыворотка инкубируют 30 — 60 мин при 37 °С для обеспечения связывания антигенов с антителами, после чего смесью заражают культуру ткани, куриные эмбрионы или лабораторных животных. Контролем является чувствительная биосистема, зараженная вирусом без сыворотки.

Другим вариантом РН является цветная проба. Положительный результат пробы в случае соответствия вируса противовирусным антителам проявляется блокадой репродукции вируса, клетка при этом остается жизнеспособной, вырабатывая кислые продукты метаболизма, под влиянием которых цвет индикатора (фенолового красного) меняется с красного на желтый. Для постановки пробы в пробирки вносят по 0,25 мл рабочего разведения вируса и соответствующую антисыворотку.

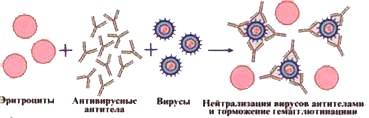

Реакция торможения гемаггяютинации (РТГА) является одним из вариантов РН и основана на нейтрализации гемагглютинирующих свойств вирусов специфическими антителами, что проявляется отсутствием агглютинации чувствительных эритроцитов с формированием на дне пробирки или лунки полистиролового планшета компактного осадка вместо «зонтика». РТГА используется как для определения антител в качестве метода серологической диагностики, так и для идентификации вирусов, обладающих гемагглютининами. Феномен РТГА проявляется в образовании компактного осадка эритроцитов вместо «зонтика» гемагглютинации.

Реакция торможения гемадсорбции (РТГадс) основана на нейтрализации эффекта адсорбции эритроцитов на поверхности клеток, инфицированных вирусами, способными вызывать гемадсорбцию. Для постановки реакции по 0,2 мл специфической сыворотки, разведенной 1:5, вносят в пробирки, инкубируют 30-60 мин в термостате при оптимальной для данного вируса температуре, затем добавляют по 0,2 мл 0,5% взвеси эритроцитов. Контрольные пробы содержат неиммунную сыворотку и эритроциты. Пробирки снова инкубируют 20-30 мин, после чего производят учет реакции. Идентификация вируса основывается на признаке отсутствия адсорбции эритроцитов на клетках в присутствии иммунной сыворотки при наличии гемадсорбции в контрольных пробирках.

Для антигенной идентификации вирусов в клетках культур тканей используются также РПГ, РСК, РИФ, РОПГА ИФА, РИА со специфическими иммунными противовирусными сыворотками или моноклональными AT.

— выявление вирусной НК методами генодиагностики с помощью метода молекулярной гибридизации и ПЦР;

— электронно-микроскопическое изучение вирусов (см. выше).

Индикация вирусов

Для выявления (индикации) вирусов применяются следующие методы.

Индикация вирусов в культуре клеток осуществляется, прежде всего, по цитопатическому действию (ЦПД) вирусов, сроки и характер которого зависят от свойств вируса, проявляясь дегенеративными изменениями клеток с последующей их гибелью и отслаиванием от стекла (рис. 29).

Полная дегенерация клеток сопровождается значительными изменениями в виде пикноза ядра и цитоплазмы, отслаиванием клеточного монослоя от стекла. Частичная дегенерация культур клеток может протекать по следующим типам:

гроздеобразования (округление, увеличение и слияние клеток с образованием гроздевидных скоплений, типично для аденовирусов),

очаговой деструкции (очаги пораженных клеток на фоне в целом сохранившегося монослоя), характерной для вирусов гриппа;

симпластообразования (слияние клеток с образованием гигантских многоядерных клеток в виде симпластов или синцитиев, характерных для вирусов кори, паротита, парагриппа, респираторно-синцитиального, герпеса, иммунодефицита человека).

Пролиферативный тип ЦПД с трансформацией клеток в злокачественные, обладающие неограниченными потенциями к росту, способны вызывать онкогенные вирусы.

Сроки, в течение которых наступает ЦПД, вариабельны (например, 1-2 дня у полиовирусов, 7-14 суток у аденовирусов).

Если в инфицированных культурах клеток ЦПД отсутствует или слабо выражено, проводят «слепые пассажи», т.е. заражают культуральной жидкостью новые культуры клеток.

Рис. 29. Культура клеток почек обезьян (а – незараженная, б – цитопатическое действие вируса) х200

Индикация вирусов по цветной пробе. Принцип метода основан на определении кислых продуктов метаболизма, накаливающихся в клетке в процессе ее жизнедеятельности с помощью индикатора фенолового красного, меняющего свой цвет с красного в щелочной среде на оранжево-желтый в кислой среде. При заражении культуры клеток вирусами, вызывающими ЦПД (например, аденовирусы, энтеровирусы и др.), метаболизм клеток подавляется, рН среды не меняется и она остается окрашенной в красный цвет.

Индикация вирусов по внутриклеточным включениям. Репродукция некоторых вирусов (оспы, герпеса, бешенства) приводит к образованию внутриклеточных включений, локализующихся в цитоплазме или в ядре клеток и представляющих собой скопления вируса (или его антигенов). Включения выявляют путем световой микроскопии культур клеток, окрашенных по Романовскому- Гимзе или другими методами, а также с помощью прямого флюорохромирования (например акридиновым оранжевым) с последующей микроскопией препаратов в люминесцентном микроскопе.

Индикация вирусов с помощью прямой РИФ – выявление вирусных антигенов, находящихся в инфицированной клетке культуры ткани, с помощью антител диагностической иммунной сыворотки, специфических иммуноглобулинов или моноклональных антител, меченых флюорохромом, обычно флюоресцеином (рис. 30).

Индикация вирусов с помощью электронно-микроскопического метода (ЭММ) применяется, в основном, в научных исследованиях. Материал для ЭММ концентрируют различными методами (ультрацентрифугирование, хроматография на колонках, адсорбцией с помощью специальных сорбентов или антител – для метода иммунной электронной микроскопии). ЭММ позволяет обнаружить в ядре или цитоплазме клеток отдельные вирионы, а также их скопления. В практических целях ЭММ может быть полезен для индикации и идентификации вирусов с типичной морфологией (оспенные вирусы, ротавирусы, коронавирусы, ВИЧ и т.д.).

Рис. 30. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) – выявление вирус-специфических антигенов. х900

Для постановки этой пробы вирусную суспензию в разных разведениях вносят в культуры ткани, находящиеся в плоских сосудах, после чего монослой клеток заливают гелем (слой агара или бентонита с индикатором нейтральным красным). Время бляшкообразования для большинства вирусов, обладающих ЦПД, варьирует от 36 до 48 ч. Бляшки выглядят в виде неокрашенных светлых пятен на розово-красном фоне окрашенного монослоя. В бентонитовом методе монослой клеток молочного цвета, бляшки прозрачные.

Определение титра вирусов можно проводить также на хорионаллантоисной оболочке. Для этого в лунки стерильных полистироловых пластин помещают кусочки скорлупы 11-12-дневного куриного эмбриона с неповрежденной ХАО, добавляют вирусосодержащую жидкость в десятикратных разведениях на буфере, накрывают пластины фольгой и инкубируют при 35-37 0 С в течение 24-72 часов. После этого скорлупу удаляют, добавляют 0,5% взвесь куриных эритроцитов и производят учет реакции по эффекту гемагглютинации, который свидетельствует о репродукции вируса.

Рис. 31. Реакция гемагглютинации для выявления вируса гриппа в хорион-аллантоисной жидкости куриного эмбриона.

Индикация вирусов в организме лабораторных животных находится в зависимости от вируса и вида чувствительного лабораторного животного, будет описана в лабораторной диагностике конкретных вирусных инфекций.

вирусология шпоры / Основные методы индикации вируса в клетке

Обнаружение внутриклеточных включений.При репродукции некоторых вирусов внутри протоплазмы или ядра клетки образуются специфические включения. Для их обнаружения культуры клеток выращивают на специальных стеклянных пластинках, помещенных в стерильные пробирки с 2 мл клеточной суспензии. После образования монослоя клетки заражают вирусом и через определенные сроки в зависимости от свойств исследуемого вируса готовят препараты. Для морфологических исследований культуры клеток окрашивают обычными красителями.

Обнаружение вирусов с помощью электронного микроскопа.В большинстве клеток, зараженных вирусом, под электронным микроскопом различают кристаллоподобные структуры с полигональным неупорядоченным содержимым. Именно в этих местах происходит репродукция вирусов, накопление созревших вирионов

Образование бляшек.Размножение некоторых вирусов (энтеровирусов, арбовирусов, миксовирусов и др.) в культуре клеток можно выявить методом бляшек.В основе метода лежит появление в монослое зараженных клеток под агаровым покрытием обесцвеченных участков (бляшек). Бляшки представляют собой деструктивные клетки, разрушенные вирусом и неспособные окрашиваться в отличие от живых клеток

Реакция гемагглютинации.В основе РГА лежит способность некоторых вирусов агглютинировать эритроциты человека, отдельных видов животных и птиц. Впервые явление гемагглютинации эритроцитов вирусом гриппа было описано в 1941 г. Херстом. При вскрытии зараженных гриппом куриных эмбрионов исследователь установил, что кровь, вытекающая из пораженных сосудов, смешиваясь с вируссодержащей аллантоисной жидкостью, собирается в комочки. По РГА можно выявить не только наличие вируса в исследуемом материале, но и определить его гемагглютинирующий титр. РГА применяется для индикации вирусов гриппа, паргриппа, аденовирусной инфекции, кори, полиомиелита и др.В качестве исследуемого материала при геамагглютинации используют аллантоисную и амниотическую жидкость, суспензию хорионаллантоисных оболочек куриного эмбриона, взвеси и экстракты из органов животных, а также культуральную жидкость инфицированных клеток. Перед постановкой реакции испытуемый материал освобождается от крупных частиц ценртифугированием.Компоненты РГА: вирусосодержащий материал, взвесь эритроцитов человека или животных, физиологический раствор.

Реакция гемадсорбции.Сущность реакции гемадсорбции состоит в том, что на поверхности клеток, инфицированных вирусами, обладающими гемадсорбирующей активностью, адсорбируются эритроциты. Реакция гемадсорбци применяется при диагностики гриппа, парагриппа, клещевого энцефалита, оспы. Компоненты реакции гемадсорбции: пробирки с культурой клеток, зараженных вирусом, 0,5% взвесь эритроцитов.

Цветная проба (колориметрический тест).Заражение клеточных культур цитопатогенным вирусом ведет к подавлению их метаболизма. Последнее можно определить колориметрическим методом (цветной пробой). Свежая питательная среда pH 7,4-7,8, содержащая феноловый красный, имеет красный цвет. Растущие клетки в процессе метаболизма продуцируют кислоту, что приводит к изменению цвета питательной среды на желтый. При заражении вирусом клетки погибают раньше, чем вырабатывают достаточное количество кислоты, чтобы изменить цвет среды на желтый. Таким образом красный цвет среды указывает на размножение вируса, желтый – на отсутствие вируса.

31) Индикация и идентификация вирусов при различных методах культивирования.

Методы титрования (количественное определение) вирусов.

Титрование вирусов осуществляют на различных биологических моделях.

Если вирусом заражают лабораторных животных, то единицей измерения силы (дозы) вируса будет LD50.

— LD50— то количество вирусов, которое вызывает гибель 50% взятых в опыт животных определенного веса, определенного вида (иногда пола) в определенный срок.

Если исследуемым вирусом заражают куриные эмбрионы, то титр (доза) вируса определяется в ED50 (эмбриональная доза).

Если исследуемым вирусом заражают культуру клеток, то титр вируса измеряется в ТЦД50 (тканевая цитопатогенная доза) и БОЕ (бляшкообразующая единица).

— ТЦДм — то количество вирусов, которое вызывает гибель 50% взятых в опыт культур клеток.

Более точным является второй метод, определяющий абсолютное количество вирусов в исследуемом материале по количеству бляшек (БОЕ), т.е. участков по гибших клеток культуры ткани под действием инфицирующего агента. Сколько образуется бляшек, столько и вирусных частиц в исследуемом материале.

Идентификацию вирусов по антигенным свойствам осуществляют постановкой серологических реакций со специфическими диагностическими противовирусными сыворотками. Основными серологическими реакциями, используемыми для идентификации вирусов, являются: реакция торможения гемахтлютинации, реакция нейтрализации в культуре клеток и иммуноферментный метод (ИФА).

Реакция торможения гемагглютинации ГРТГА) — 2-х компонентная, сложная серологическая реакция. Компоненты реакции:

а) исследуемая вируссодержащая жидкость (Аг);

б) типовые противовирусные диагностические сыворотки (Ат);

в) 1% взвесь эритроцитов (как индикатор).

Если тип вируса соответствует типу сыворотки, то вирусный гемагглютинин будет блокироваться антителами сыворотки, что проявляется отсутствием агглютинации эритроцитов. Такая реакция учитывается как положительная. Визуально в лунках определяется осадок эритроцитов с ровными краями, в виде «пуговицы».

С другими диагностическими противовирусными сыворотками, взятыми для постановки РТГА, реакция будет отрицательной из-за несоответствия типа вируса типу сыворотки. Визуально определяется осадок эритроцитов с неровными фестончатыми краями, в виде «перевернутого зонтика» (гемагглютинация).

РТГА применяется для идентификации вирусов гриппа, клещевого энцефалита.

а) исследуемая вируссодержащая жидкость (Аг);

б) типовые противовирусные диагностические сыворотки (Ат);

в) культура клеток (в качестве индикатора).

Постановка РН состоит из следующих этапов: вначале выделенный цитопато-генный вирус смешивают в пробирках со специфическими диагностическими сыворотками. Смеси выдерживают 1 час при комнатной температуре. Затем этими смесями заражают флаконы с культурой клеток. Если тип вируса соответствует типу сыворотки, то произойдет нейтрализация вируса антителами сыворотки и культура клеток будет без изменений (положительная реакция).

32) Особенности лабораторной диагностики вирусных инфекций

Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций подразделяются на несколько больших групп.

Прямые методы диагностики клинического материала

-это методы, которые позволяют обнаружить вирус, вирусный антиген или вирусную нуклеиновую кислоту (НК) непосредственно в клиническом материале, то есть являются наиболее быстрыми (2–24 ч). Однако из-за ряда особенностей возбудителей прямые методы имеют свои ограничения (возможность получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов). Поэтому они часто требуют подтверждения непрямыми методами.

Электронная микроскопия (ЭМ)

Иммунная электронная микроскопия (ИЭМ)

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ)

Иммуноферментный анализ (ИФА)

Твердофазный ИФА,

Радиоиммунный анализ (РИА)

Молекулярная гибридизация нуклеиновых кислот.

— Прямые методы, состоящие в выявлении непосредственно в биологическом материале самого вируса или антител к нему.

Непрямые методы диагностики

Выделение вирусов – один из самых старых и трудоемких методов диагностики. Однако и сегодня выделение вируса с последующей идентификацией с помощью одного из современных методов (ИФА с моноклональными антителами или ПЦР) является наиболее достоверным методом диагностики – так называемый «золотой стандарт».

Как правило, берутся:

– при респираторных инфекциях – носоглоточный смыв; – при энтеровирусных инфекциях – смыв и фекалии (рео-, энтеровирусы); – при поражениях кожи и слизистых оболочек – соскобы, содержимое пузырьков (герпес, ветряная оспа); – при экзантемных инфекциях – смывы (корь, краснуха); – при арбовирусных инфекциях – кровь, спинномозговая жидкость.

Серологическая диагностика, основанная на реакции антиген – антитело, может быть использована для определения как тех, так и других, и играет роль в определении этиологии вирусной инфекции даже при отрицательных результатах выделения вируса.

Реакцию связывания комплемента (РСК).

Реакция торможения гемагглютинации (РТГА), РСК, РИФ)

Реакции пассивной и обратной пассивной гемагглютинации (РПГА, РОПГА),

— Непрямые методы-заключаются в искусственной наработке вируса в значительных количествах, и его дальнейшем анализе.

К наиболее актуальным в повседневной практике методам диагностики относятся:

Реакция иммунофлуоресценции (РИФ)

Основана на использовании меченых красителями антител. При наличии вирусного антигена он связывается с мечеными антителами, и под микроскопом наблюдается специфическая окраска, которая говорит о положительном результате. При этом методе, к сожалению, невозможна количественная интерпретация результата, а только лишь качественная.

Возможность количественного определения дает иммуноферментный анализ(ИФА). Он похож на РИФ, однако в качестве маркеров используют не красители, а ферменты, превращающие бесцветные субстраты в окрашенные продукты, что и дает возможность количественной оценки содержания как антигенов, так и антител.

— Отмывают не связавшиеся антитела и антигены.

— Добавляют бесцветный субстрат, и в лунках с антигеном, который мы определяем, произойдет окрашивание, т.к. там будет связанный с антигеном фермент, после чего на специальном приборе оценивают интенсивность свечения окрашенного продукта.

По похожей схеме происходит и выявление антител.

Реакция непрямой(пассивной) гемаглютинации (РПГА).

Метод основан на способности вирусов связывать эритроциты. В норме эритроциты падают на дно планшета, образуя так называемую пуговку. Однако если в исследуемом биологическом материале находится вирус, он свяжет эритроциты в так называемый зонтик, который не упадет на дно лунки.

Если стоит задача выявления антител, то сделать это возможно при помощи реакции торможения гемагглютинации (РТГА). В лунку с вирусом и эритроцитами закапывают различные пробы. При наличии антител они свяжут вирус, и эритроциты упадут на дно с образованием «пуговки».

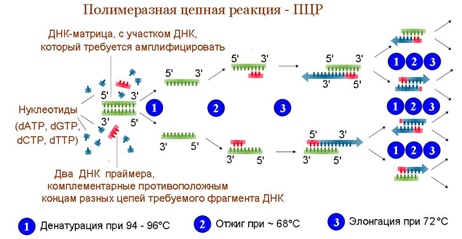

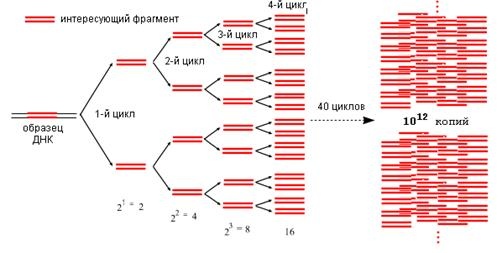

Суть этого метода заключается в обнаружении специфического фрагмента ДНК или РНК вируса путём его многократного копирования в искусственных условиях. ПЦР можно проводить только с ДНК, то есть для РНК-вирусов предварительно необходимо произвести реакцию обратной транскрипции.

Непосредственно ПЦР проводят в специальном приборе, под названием амплификатор, или термоциклер, который поддерживает необходимый температурный режим. ПЦР-смесь состоит из добавленной ДНК, которая содержит интересующий нас фрагмент, праймеров (короткий фрагмент нуклеиновой кислоты, комплиментарный ДНК-мишени, служит затравкой для синтеза комплиментарной цепи), ДНК-полимеразы и нуклеотидов.

Стадии цикла ПЦР:

— Деннатурация-первая стадия. Температура повышается до 95 градусов, цепочки ДНК расходятся друг относительно друга.

— Отжиг праймеров. Температуру понижают до 50-60 градусов. Праймеры находят комплиментарный участок цепи и связываются с ним.

— Синтез. Температуру вновь повышают до 72, это рабочая температура для ДНК-полимеразы, которая, отталкиваясь от праймеров, строит дочерние цепи.

Цикл многократно повторяется. Через 40 циклов из одной молекулы ДНК получается 10*12 степени копий копий искомого фрагмента.

При проведении ПЦР в режиме реального времени синтезируемые копии фрагмента ДНК метятся красителем. Прибор регистрирует интенсивность свечения и по ходу реакции строит графики накопления искомого фрагмента.

Антибиотики. Определение. История открытия. Классификация. Механизм действия на микробов.

Антибиотики — химиотерапевтические вещества, продуцируемые микроорганизмами, животными клетками, растениями, а также их производные и синтетические продукты, которые обладают избирательной способностью угнетать и задерживать рост микроорганизмов, а также подавлять развитие злокачественных новообразований.

1896 г. – Б. Гозио из жидкости, содержащей культуру грибка из рода Penicillium (Penicillium brevicompactum), выделил кристаллическое соединение – микофеноловую кислоту, подавляющую рост бактерий сибирской язвы. 1899 г. – Р. Эммерих и О. Лоу сообщили об антибиотическом соединении, образуемом бактериями Pseudomonas pyocyanea, и назвали его пиоцианазой; препарат использовался как местный антисептик. 1929 г. – А. Флеминг открыл пенициллин, однако ему не удалось выделить достаточно стабильный «экстракт». 1937 г. – М. Вельш описал первый антибиотик стрептомицетного происхождения – актиномицетин. 1939 г. – Н.А. Красильников и А.И. Кореняко получили мицетин; Р. Дюбо – тиротрицин. 1940 г. – Э. Чейн выделил пенициллин в кристаллическом виде. 1942 г. – З. Ваксман впервые ввел термин «антибиотик».

В основу главной классификации антибиотиков положено их химическое строение.

Наиболее важными классами синтетических антибиотиков являются хинолоны и фторхинолоны (например, ципрофлоксацин), сульфаниламиды (сульфадиметоксин), имидазолы (метронидазол), нитрофураны (фурадонин, фурагин).

По спектру действия антибиотики делят на пять групп в зависимости от того, на какие микроорганизмы они оказывают воздействие. Кроме того, существуют противоопухолевые антибиотики, продуцентами которых также являются актиномицеты. Каждая из этих групп включает две подгруппы: антибиотики широкого и узкого спектра действия.

Антибактериальные антибиотики составляют самую многочисленную группу препаратов. Преобладают в ней антибиотики широкого спектра действия, оказывающие влияние на представителей всех трех отделов бактерий. К антибиотикам широкого спектра действия относятся аминогликозиды, тетрациклины и др. Антибиотики узкого спектра действия эффективны в отношении небольшого круга бактерий, например полет-миксины действуют на грациликутные, ванкомицин влияет на грамположительные бактерии.

В отдельные группы выделяют противотуберкулезные, противолепрозные, противосифилитические препараты.

Антипротозойные и антивирусные антибиотики насчитывают небольшое число препаратов.

Противоопухолевые антибиотики представлены препаратами, обладающими цитотоксическим действием. Большинство из них применяют при многих видах опухолей, например митоми-цин С.

Действие антибиотиков на микроорганизмы связано с их способностью подавлять те или иные биохимические реакции, происходящие в микробной клетке.

В зависимости от механизма действия различают пять групп антибиотиков:

2. антибиотики, нарушающие молекулярную организацию и синтез клеточных мембран. Примерами подобных препаратов являются полимиксины, полиены;

3. антибиотики, нарушающие синтез белка; это наиболее многочисленная группа препаратов. Представителями этой группы являются аминогликозиды, тетрациклины, макроли-ды, левомицетин, вызывающие нарушение синтеза белка на разных уровнях;

4. антибиотики — ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот. Например, хинолоны нарушают синтез ДНК, рифампицин — синтез РНК;

5. антибиотики, подавляющие синтез пуринов и аминокислот. К этой группе относятся, например, сульфаниламиды.

Механизмы действия антибиотиков на микроорганизмы

По механизму действия на микроорганизмы антибактериальные химиопрепараты делятся на: ингибирующие синтез клеточной стенки; вызывающие повреждение цитоплазматической мембраны; подавляющие белковый синтез; ингибирующие синтез нуклеиновых кислот.

Антибиотики, ингибирующие синтез клеточной стенки. Пептидогликан — основа клеточной стенки бактерий — уникален и жизненно необходим для прокариот, он есть у большинства бактерий, за исключением не имеющих клеточной стенки. Синтез предшественников пептидогликана начинается в цитоплазме. Затем они транспортируются через ЦПМ, где происходит их объединение в гликопептидные цепи (эту стадию ингибируют гликопептиды). Образование полноценного пептидогликана происходит на внешней поверхности ЦПМ. Этот этап совершается при участии белков-ферментов, которые называют пенициллинсвязывающими белками, так как именно они служат мишенью для пенициллина и других бета-лактамных антибиотиков. Ингибирование пенициллинсвязывающих белков приводит к накоплению предшественников пептидогликана в бактериальной клетке. В результате ненормально большое количество этих предшественниковзапускает в бактериальной клетке систему их уничтожения — аутентические ферменты,которые в норме расщепляют пептидогликан при делении бактериальных клеток. В результате действия аутолитических ферментов и происходит лизис бактериальной клетки. Поскольку пептидогликана нет в стенках животных клеток, то эти антибиотики обладают очень низкой токсичностью для макроорганизма, и их можно применять в высоких дозах (мегатерапия).

бета-лактамные антибиотики — пенициллины, цефалоспорины, монобактамы и карбопенемы

гликопептиды — ванкомицин, клиндамицин

Антибиотики, вызывающие повреждение цитоплазматической мембраны (блокирование фосфолипидных или белковых компонентов, нарушение проницаемости клеточных мембран, изменение мембранного потенциала и т. д.).

ЦПМ есть у всех живых клеток, но у прокариот (бактерий) и эукариот ее структура различна. У грибов больше общего с клетками макроорганизма, хотя есть и различия. Поэтому противогрибковые препараты — антимикотики — более токсичны для организма человека, так что лишь немногие препараты из этой группы допустимо принимать внутрь. Число антибиотиков, специфическидействующих на мембраны бактерий, невелико. Наиболее известны полимиксины (полипептиды), к которым чувствительны только грамотрицательные бактерии. Они лизируют клетки, повреждая фосфолипиды клеточных мембран. Из-за токсичности они применялись лишь для лечения местных процессов и не вводились парентерально. В настоящее время на практике не используются. Противогрибковые препараты (антимикотики) повреждают эргостеролы (полиеновые антибиотики) и ингибируют один из ключевых ферментов биосинтеза эргостеролов (имидазолы).

Антибиотики, подавляющие белковый синтез. По ряду признаков белоксинтезирующий аппарат прокариот отличается от рибосом эукариотических клеток, что может быть использовано для достижения селективной токсичности действующих на них препаратов. Синтез белка — многоступенчатый процесс, в котором задействовано множество ферментов и структурных субъединиц. Известно несколько точек приложения действия различных препаратов: присоединение тРНК с образованием инициального комплекса на 70S рибосоме (аминогликозиды), перемещение тРНК с акцепторного сайта на донорский сайт, присоединение нового аминоацила тРНК к акцепторному сайту (тетрациклины), формирование пептида, катализируемого пептидил-трансферазой (хлорамфеникол, линкозамиды), транслокация пептидил тРНК (эритромицин), удлинение пептидной цепи (фузидиевая кислота), терминация и высвобождение пептидной цепи. Таким образом, аминогликозиды и тетрациклины связываются с 30S-субъединицей, блокируя процесс еще до начала синтеза белка. Аминогликозиды необратимо ингибируют процесс присоединения транспортной РНК, а тетрациклиныобратимо блокируют следующую стадию присоединения к рибосомам транспортной РНК. Макролиды, хлорамфеникол, линкозамиды соединяются с 50S-субъединицей. Это обрывает удлинение пептидных цепей. После удаления этих антибиотиков процесс возобновляется, т. е. эффект бактериостатичен.

аминогликозиды(гентамицин, угнетая белковый синтез в бактериальной клетке, способен нарушать синтез белковой оболочки вирусов и поэтому может обладать противовирусным действием)

хлорамфеникол(левомицетин), нарушающий синтез белка микробной клетки

Антибиотики, ингибирующие синтез нуклеиновых кислот. Нарушение синтеза и функций нуклеиновых кислот достигается тремя способами:

1) ингибирование синтеза предшественников пурин-пиримидиновых оснований (сульфаниламиды, триметоприм)

2) подавление репликации и функций ДНК (хинолоны/фторхинолоны.нитроимидазолы, нитрофураны)

Асептика и антисептика. Определения. Методы.

Асептика — комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания микробов в рану.

Асептика — безгнилостный способ лечения ран. Асептику следует отличать от антисептики, которая имеет целью уничтожить возбудителей воспаления, уже имеющихся в ране, посредством определённых химических веществ, как карболовой кислоты, сулемы и др.

Одним из основателей асептики считается немецкий хирург Эрнст фон Бергманн. Он предложил физические методики обеззараживания — кипячение, обжигание, автоклавирование. Это произошло на X конгрессе хирургов в Берлине. Помимо их существует химический способ и механический.

При асептическом способе лечения ран пользуются исключительно обеспложенной путём кипячения водой; весь перевязочный материал и инструменты также обеспложиваются текучим паром или кипячением.

Асептика применима до и во время операций на здоровых тканях, но неприменима там, где можно предполагать присутствие возбудителей воспаления в ране.

Асептика обладает несомненными преимуществами перед антисептикой в смысле результатов лечения, а также потому, что при асептическом способе лечения ран не бывает отравлений, которые возможны при применении некоторых антисептических средств.

Асептика — метод предупреждения раневой инфекции. Профилактическое уничтожение микробов, предупреждение их попадания в рану. Соблюдение стерильности в ходе операции, стерилизация приборов, инструментов.

Основой асептики является стерилизация.

§ паром под давлением (бельё);

§ кипячение (металлические инструменты, кроме режущих);

§ суховоздушные шкафы (можно обжигать инструмент над пламенем);

§ холодная стерилизация (погружение резиновых перчаток в хлорамин);