какой композитор является автором оперы сказка о царе салтане

Сказочные оперы Н.А. Римского-Корсакова

Снегурочка, Ночь перед Рождеством, Садко, Царская невеста, Сказка о царе Салтане, Кащей Бессмертный, Пан воевода, Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии, Золотой петушок, все это бессмертные произведения великого Русского композитора Н.А.Римского-Корсакова.

Великий сказочник был непревзойденным мастером музыкального пейзажа. Особенно многообразны созданные им картины морской стихии — то безмятежно спокойной, то слегка волнующейся, а то и грозной, свирепой. И это не удивительно: с самого раннего детства Ника (так звали его родные) был покорен морем, даже ещё не видя его.

Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 6(18) марта 1844 года в городе Тихвине. Музыкальные способности мальчика проявились рано, но, по семейной традиции, в возрасте двенадцати лет его определили в Морской корпус в Петербурге. По окончании Морского кадетского корпуса в чине гардемарина (младшего морского офицера) он совершил трёхлетнее кругосветное путешествие. Морское путешествие познакомило Римского-Корсакова с морями и океанами разных широт. В письмах к родителям теперь он сам восторженно описывает красоты морского пейзажа. Зорким глазом художника он впитывал все оттенки, все перемены окружавшей его морской стихии. И став композитором, в течение всей жизни изображал её оркестровыми красками.

В 1861 году состоялось знакомство и завязались тесные творческие связи с кружком М. А. Балакирева («Могучей кучкой»), в который входили Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, а несколько позднее— А. П. Бородин.

Общение Римского-Корсакова с Балакиревским кружком было на время прервано кругосветным плаванием, которое послужило источником разнообразных впечатлений, наложивших отпечаток на его творчество.

Ещё одним памятным местом Петербурга является музей-квартира Н.А.Римского-Корсакова на Загородном проспекте. Музей Римского-Корсакова был открыт во второй половине 20 века по инициативе его потомков. Квартира композитора была перестроена и разделена на два больших помещения. В одном из них была устроена экспозиция, состоящая из нотных рукописей Римского-Корсакова и различных документов, по которым можно проследить историю его жизни и творчества. А во втором в настоящее время работает концертный зал, где вновь, как и сто лет назад, проходят «Корсаковские среды» с выступлением современных музыкантов, оперных певцов и эстрадных исполнителей.

В гостях у Римского-Корсакова бывали почти все известные композиторы и музыканты конца 19-начала 20 веков: С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, А. К. Глазунов, И. Ф. Стравинский, а также художники В. А. Серов и И.Е. Репин, певец Ф. И. Шаляпин и другие деятели искусства. Римский-Корсаков любил устраивать дома музыкальные вечера с песнями и игрой на старинном беккеровском рояле. Обычно такие встречи композиторов и певцов проходили раз в неделю, по средам, и в конце концов их стали называть «Корсаковскими средами».

Музыка. 2 класс

Конспект урока

Урок 2. «Музыкальный сказочник: Н.А. Римский-Корсаков»

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

Музыкальной живописью называют музыку, которая вызывает в нашем воображении яркие зрительные образы, словно «рисует картины».

Таким свойством обладают многие произведения Н.А. Римского-Корсакова. Слушая «Океан-море синее», мы словно видим величавое море, как будто слышим его шум, чувствуем изменения его состояния, представляем даже цвет моря.

Слушателям нередко хочется нарисовать, изобразить услышанное.

Опера, опера-былина, гусли, симфонический оркестр, море, сюита, сказка, образы.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

На уроке мы узнаем о разнообразии изобразительных интонаций в русской музыке;

научимся сравнивать сюжеты и темы;

сможем изобразить музыку.

Основное содержание урока

Разбор типового тренировочного задания.

Какой образ моря рисует музыка?

Из предложенных вариантов выберите тот, который по характеру соответствует образу прозвучавшей музыки.

А) Музыка мелодичная, спокойная, рисует нежный, лазурный образ моря.

Б) Музыка рисует образ бушующей стихии.

В) Музыка, как будто «ворчит». В ней чувствуется скрытое волнение, напряжение. Она рисует тревожный, непредсказуемый образ моря.

Название файла с изображением к вопросу:

Название файла с аудио / видео к вопросу:

Исполнитель: Симфонический оркестр.

Звук в формате MP3.

Продолжительность 0:45 сек.

Правильный вариант: Вариант В.

Неправильные варианты: все другие варианты.

Подсказка: Представьте, какой образ моря хотелось бы вам нарисовать при прослушивании этого фрагмента?

Разбор типового контрольного задания.

Послушайте музыку Н.А. Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане». Определите название солирующего инструмента.

Название файла с изображением к вопросу:

Название файла с аудио / видео к вопросу:

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». «Полёт шмеля».

Исполнитель: Симфонический оркестр.

Звук в формате MP3.

Продолжительность 0:45 сек.

Неправильные варианты: все другие варианты.

Подсказка: Подумай, какой инструмент мог изобразить звенящий звук, похожий на жужжание шмеля?

Оперные сказки

Главные «сказки» Римского-Корсакова ― конечно, оперные: «Снегурочка» с подзаголовком «Весенняя сказка»; «Сказка о царе Салтане» и «Золотой Петушок» по одноименным сказкам Пушкина, «Кащей Бессмертный» с обозначением жанра как «Осенняя сказочка». «Садко» со сказочно-былинным сюжетом. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Млада», «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь» ― оперы, в которые вплетены сказочно-фантастические мотивы. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки хранит материалы всех этих опер.

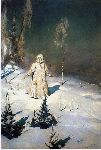

Пожалуй, самой известной и всеми любимой оперной сказкой Римского-Корсакова стала «Снегурочка» ― «Весенняя сказка».

В ее основе ― одноименная пьеса А. Н. Островского. Однако приглянулась она композитору не сразу. Сохранился рассказ Римского-Корсакова о сюжете его любимой оперы. Слова композитора передает его первый частный ученик, а впоследствии друг и либреттист Илья Федорович Тюменев:

Сюжет же новгородской былины о гусляре Садко волновал композитора с юности. Именно он вдохновил Римского-Корсакова на создание одного из первых значимых произведений, заслуживших любовь слушателей, ― симфонической картины «Садко». Картина воспроизводит сцену встречи Садко и Морского царя. Но Николай Андреевич, очевидно, чувствовал, что не исчерпал всех художественных возможностей истории о новгородском гусляре и через много лет вновь обратился к этой теме, но уже как к оперному сюжету. При этом жанр оперы обозначил как «опера-былина».

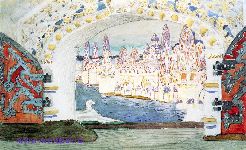

В 1896 году опера была представлена в Мариинском театре… но отклика у дирекции не нашла. Ее премьера состоялась на сцене московской частной оперы С. И. Мамонтова 26 декабря 1897 года, и эта постановка имеет поистине историческое значение. Декорации были созданы

К. А. Коровиным и С. В. Малютиным, балетные сцены поставила прима-балерина Иола Торнаги. И, конечно, в спектакле принимали участие блестящие исполнители ― Федор Иванович Шаляпин в роли Варяжского гостя (для него это была одна из первых работ в мамонтовском театре) и Надежда Ивановна Забела-Врубель в роли Волховы (она исполняла эту партию с 4-го спектакля).

Еще в 1880-х годах В. В. Стасов обращал внимание Римского-Корсакова на сюжет прекрасной пушкинской сказки ― «Сказки о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной Царевне Лебеди». Но, как это часто бывало у композитора, сюжет вызревал довольно долгое время, и обратился к нему Римский-Корсаков в год, когда вся страна праздновала 100-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сохранился интересный материал, свидетельствующий о работе композитора над оперой «Сказка о царе Салтане»: это издание сказки Пушкина с многочисленными пометами Римского-Корсакова. Несмотря на то, что Николай Андреевич работал с либреттистом ― В. И. Бельским, он сам принимал активное участие в составлении сценария и текста либретто своей оперы.

Как и «Садко», опера была поставлена в Москве, в Товариществе русской частной оперы осенью 1900 года. На этот раз художником выступил Михаил Врубель, создав прекрасные декорации к спектаклю, а его жена, Надежда Ивановна Забела-Врубель, стала непревзойденной Царевной-Лебедью. Ее образ главной героини оперы-сказки, запечатленный мужем в одноименной картине, стал одним из ярких символов той эпохи.

«Сказка о царе Салтане» ― последняя светлая сказка Римского-Корсакова, в которой сатира хоть и видна, но не выступает на первый план. В отличие от двух последующих оперных сказок. Совершенно оригинальным произведением в творчестве Римского-Корсакова оказалась опера-сказка «Кащей бессмертный». Впервые в его музыке главенствовало зло! Не случаен и подзаголовок, отражающий настроение оперы: «Осенняя сказочка». Сам композитор так охарактеризовал свое сочинение:

Дарственную надпись своему близкому другу и биографу В. В. Ястребцеву на рукописи фрагмента из «Кащея» композитор сформулировал также в мрачном тоне, обыгрывая слово «смерть»:

Волею обстоятельств эта опера оказалась активной «участницей» революционных событий 1905 года.

«На фоне этих событий вылита фигура Римского-Корсакова; живое чувство реальности, зоркий ум и искреннее сочувствие освободительному движению вывели великого композитора из лагеря чиновной профессуры, сплотили около него передовую молодёжь и, можно сказать, против всякого его желания сделали его центром консерваторских событий»

В знак протеста против действий правительства 9 января студенты требовали приостановить занятия в консерватории ― и Римский-Корсаков поддержал их. Это поистине окрылило молодежь, но сильно ударило по композитору: он был уволен из консерватории, его произведения не исполнялись в концертах Русского музыкального общества. Но всё музыкальное сообщество не только России, но и зарубежья, не говоря уже о студентах консерватории, поддержало Римского-Корсакова: в ОР РНБ сохранилось огромное количество писем с выражением сочувствия Николаю Андреевичу, полных негодования на дирекцию Русского музыкального общества. Вот, например, письмо оперного певца и режиссера Ипполита Прянишникова, датированное 29 марта 1905 года:

Апофеозом стало исполнение силами учащихся консерватории оперы «Кащей бессмертный», разученной под руководством А. К. Глазунова.

«По окончании “Кащея”, ― писал Римский-Корсаков, ― произошло нечто небывалое: меня вызвали и стали читать мне адреса от разных обществ и союзов и говорить зажигательные речи. говорят, что кто-то крикнул сверху “долой самодержавие”. Шум, гам стояли неописуемые после каждого адреса и речи. Полиция распорядилась спустить железный занавес и тем прекратила дальнейшее 14 ».

События породили и вполне конкретные ассоциации: в образе Кащея многим представлялось самодержавие, некоторые же видели за этим образом обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева; под пленной Царевной подразумевали Россию, Буря-Богатырь ассоциировался с революцией.

Неудивительно, что последней оперой композитора стала именно сказка. Римский-Корсаков вновь обратился к Пушкину, на этот раз ― к сказке «Золотой петушок». Жанр обозначен вновь оригинально: «Небылица в лицах. Художественный образец русской лубочной сказки». Место действия ― «тридевятое царство, тридесятое государство». Сказка вновь небезобидная: сатира на самодержавие сквозит и в самом пушкинском тексте, Римский-Корсаков же с В. И. Бельским (либреттистом) ее усилили. Цензурных мытарств, конечно, избежать не удалось. В Отделе рукописей РНБ сохранилось цензурное разрешение Санкт-Петербургской конторы Императорских театров на постановку оперы «Золотой петушок»:

Владимир Аркадьевич Теляковский, директор Императорских театров, начал переговоры насчет постановки оперы в Большом театре в Москве. Композитор писал своему издателю Б. Юргенсону:

В одной из рукописей можно увидеть текст того самого заключения, вокруг которого разгорелась одна из цензурных историй:

«Вот чем кончилася сказка,

Но кровавая развязка,

Сколь ни тягостна она,

Волновать вас не должна.

Разве я лишь да царица

Были здесь живые лица.

Остальные ж ― бред, мечта,

Призрак бледный, пустота…»

При жизни композитора опера так и не была исполнена. Он до последнего боролся за ее постановку, и за два дня до смерти, 6 июня 1908 года, мысль о представлении последней своей оперы в театре владела его сознанием:

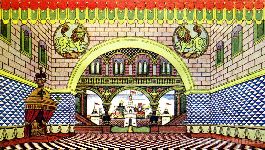

Большой театр представляет оперу «Сказка о царе Салтане» со спецэффектами и масштабными декорациями

Большой театр приглашает в царство славного Салтана: оперой Римского-Корсакова там открывают этот сезон. Постановка новая, будет, чем восхититься и чему удивиться. Знакомый с детства сюжет пушкинской сказки рассказали на новый технический лад: спецэффекты, декорации и даже цирковые трюки. Впрочем, главное осталось неизменным: характеры — узнаваемые, интриги при дворе Салтана — все те же, но добро все равно победит.

Прекрасная Царевна-лебедь взмывает в воздух, это танец в свободном полете. Большой театр раздвигает привычные рамки сцены. Если битва с Коршуном — то прямо под потолком. Если волшебная Белка — то с невероятными трюками в колесе. «Сказка о царе Салтане» объединяет оперу и цирковое искусство.

Это мир, созданный Пушкиным и живущий под музыку Римского-Корсакова. «Сказку о царе Салтане» ставят в Большом театре впервые за 30 лет. И к этой истории у всей труппы особое отношение.

«Сюжеты, которые нам близки и родные с детства, они всегда какие-то другие, они трогательные, потому что мы знаем в них каждое слово», — отмечает солистка оперной труппы Большого театра России Ольга Селиверстова.

Таинственное Море-окиян, светящиеся медузы и Чудо-юдо Рыба-кит, терема древнего царства Салтана и его удивительные жители! Ну кто не помнит Ткачиху, Повариху и Сватью Бабу-Бабариху?

«В детстве ты зачитывался этой сказкой; я себя, конечно, Ткачихой не представляла, я, конечно же, хотела быть Царицей», — признается солистка оперной труппы Большого театра России Екатерина Воронцова.

Для спектакля создано 340 уникальных костюмов. В царстве Салтана отражены традиции древней Руси, пестрые цвета и орнаменты, как на картинах Билибина. А путешествие на остров Буян словно скачок в XVIII век c пышными платьями и петровскими мундирами. В них появляются 33 Богатыря. Полупрозрачные дома града-леденца светятся изнутри, как и невероятные головные уборы артистов.

«Мимо острова Буяна в царство славного Салтана судно весело бежит!» Да, на сцене Большого театра практически полноразмерная древнерусская ладья. По декорациям этот спектакль один из самых масштабных! Вся сцена сделана в виде волшебной шкатулки, которая раскрывается, чтобы показать зрителям свои чудеса.

«С одной стороны, это абсолютно классическое прочтение этой истории, а с другой стороны, такое количество техники и технологий задействовано в этом спектакле, что одних только перемен света порядка нескольких сотен, декорации, запускающие при помощи компьютера», — рассказывает режиссер-постановщик спектакля «Сказка о царе Салтане» Алексей Франдетти.

Самым маленьким зрителям в антракте не терпится узнать, что же дальше. Просят маму: почитай Пушкина!

«Я увидела, как плавно плывут медузы, там плыл еще кит, и над океаном я увидела Лебедя и Ворона, как они сражаются! Как будто была в сказке, как будто я там очутилась», — делится впечатлениями юная зрительница.

«Спектакль у нас рассчитан обязательно на родителей с детьми. Очень бы хотели, чтобы они приходили и вновь соприкасались с потрясающей, уникальной сказкой Александра Сергеевича Пушкина и великой музыкой Римского-Корсакова», — говорит генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

Большой театр открывает свой 244-й сезон огромным и увлекательным путешествием, которое, как и полагается, закончится хорошо, а в финале непременный пир на весь мир. И мы там были. Но мед не пили.

Сказка о царе Салтане (опера)

Содержание

История создания [ | ]

Мысль о написании оперы на сюжет сказки Пушкина пришла к композитору вскоре после окончания «Царской невесты», и разработка сценария началась зимой 1898—1899 года. Окончить оперу предполагалось к столетию со дня рождения Пушкина (в 1899 году). Активным сотрудником композитора стал его либреттист В. И. Бельский. Весной 1899 года композитор приступил к сочинению музыки. К осени опера была написана, а в январе следующего года завершена работа над партитурой. Премьера «Сказки о царе Салтане» состоялась 21 октября (2 ноября) 1900 года на сцене московской частной оперы — Товарищества Солодовниковского театра. Дирижёр — Михаил Ипполитов-Иванов. Художник-постановщик — Михаил Врубель.

Сам композитор эту оперу особенно любил. После драматической «Царской невесты» она стала воплощением светлого, легкого юмора. В 1901 году Римский-Корсаков, просматривая корректуру «Салтана» писал Забеле-Врубель:

«Салтан» стал последней оперой, в сценической истории которой ведущую роль сыграла Московская частная опера. Впоследствии Римский-Корсаков отдавал премьеры своих опер императорским театрам.

Действующие лица [ | ]

| Партия | Голос | Исполнитель на премьере в Москве 3 ноября 1900 (Дирижёр: Михаил Ипполитов-Иванов) | Исполнитель на премьере в Петербурге 25 декабря 1902 (Дирижёр: В. Зелёный) |

|---|---|---|---|

| Царь Салтан | бас | Николай Мутин | Григорий Пирогов |

| Царица Милитриса | сопрано | Елена Цветкова | Леонида Балановская |

| Ткачиха, средняя сестра | меццо-сопрано | Александра Ростовцева | Ольга Павлова |

| Повариха, старшая сестра | сопрано | Аделаида Веретенникова | Маргарита Гукова |

| Сватья баба Бабариха | контральто | Варвара Страхова | Нина Правдина |

| Князь Гвидон | тенор | Антон Секар-Рожанский | Фёдор Орешкевич |

| Царевна Лебедь (вначале Лебедь-птица) | сопрано | Надежда Забела-Врубель | Елена Степанова/Антонина Нежданова |

| Старый дед | тенор | Василий Шкафер | Константин Арсеньев |

| Гонец | баритон | Николай Шевелёв | Леонид Савранский |

| Скоморох | бас | Михаил Левандовский | Иван Дисненко |

| Три корабельщика | тенор, баритон и бас | ||

| Хор и без пения: Голоса чародея и духов, бояре, боярыни, придворные, нянюшки, дьяки, стражники, войско, корабельщики, звездочёты, скороходы, певчие, слуги и прислужницы, плясуны и плясуньи, народ, тридцать три морских витязя с дядькой Черномором, белка, шмель. | |||

Сюжет [ | ]

Действие происходит частью в городе Тмутаракани, частью на острове Буяне.

Пролог [ | ]

Зимний вечер. Деревенская светлица. Три сестры прядут. Старшая и средняя сёстры не слишком усердствуют, поощряемые бабой Бабарихой:

Через силу не пряди,

Дней-то много впереди!

Однако младшей сестре, Милитрисе, не дают сидеть сложа руки. Старшие сёстры похваляются друг перед другом своим дородством и красотой и мечтают о том, что бы каждая из них сделала, если бы стала царицей. У дверей светлицы остановился царь Салтан, проходивший мимо со свитой бояр. Он прислушивается к разговору сестёр. Старшая из них обещает устроить пир на весь мир, средняя — наткать полотна, тогда как Милитриса обещает для батюшки-царя родить богатыря.

Царь входит в светлицу. Ошеломлённые сёстры и Бабариха падают на колени. Царь велит всем следовать за ним во дворец, чтобы стать: Милитриса — царицей, а её сёстры — поварихой и ткачихой. Сёстры раздосадованы и просят Бабариху помочь им отомстить Милитрисе. Последняя предлагает план: когда Салтан уедет на войну, а его жена родит сына, они пошлют царю вместо радостного известия грамоту:

«Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь,

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку».

Сёстры одобряют план и заранее торжествуют победу.

Действие первое [ | ]

Царский двор в Тмутаракани. Милитриса грустит. Около неё Бабариха и скоморох, прислужницы, а у ворот — стража. Входит повариха с подносом яств. Появляется старый дед и просит пропустить его к царевичу, чтобы распотешить его сказками. Приходит Ткачиха — похвастать вытканным ею затейливым ковром. Проснулся царевич. Няньки поют ему весёлую детскую песенку «Ладушки». Царский двор наполняется народом. Все восхищаются царевичем, а хор исполняет здравицы в честь него и царицы.

Расталкивая толпу, вваливается пьяный гонец с грамотой от царя Салтана. Он жалуется царице на то, как плохо был принят царём, и рассказывает о «хлебосольной» бабушке, накормившей его досыта и напоившей допьяна. Дьяки читают царскую грамоту:

«Царь велит своим боярам,

Времени не тратя даром,

И царицу, и приплод

В бочке бросить в бездну вод».

Все в недоумении. Милитриса в отчаянии. Сёстры и Бабариха злобно радуются. Вводят царевича Гвидона. Царица обнимает его, в грустной песне изливая свою скорбь. Выкатывают огромную бочку. Под плач и причитания народа царицу с сыном замуровывают в бочку и провожают до берега. Плач толпы сливается с шумом набегающих волн.

Действие второе [ | ]

Берег острова Буяна. Оркестр рисует величественную картину водной стихии. На гребне волны то появляется, то исчезает бочка. Постепенно море успокаивается, выбрасывает бочку на берег, и из неё выходят Милитриса и повзрослевший царевич. Они радуются спасению, но царица озабочена: ведь «остров пуст и дик». Гвидон успокаивает мать и принимается за дело — мастерит лук и стрелу. Вдруг раздаётся шум борьбы и стон: это на море бьётся «лебедь средь зыбей, коршун носится над ней».

Гвидон прицеливается и выпускает стрелу из лука. Стемнело. Изумлённые царица и царевич видят Лебедь-птицу, выходящую из моря. Она обращается к своему спасителю Гвидону с благодарностью, обещает отплатить ему добром и открывает свою тайну:

Лебедь-птица советует не горевать, а ложиться спать. Милитриса и Гвидон решают последовать совету. Мать поёт сыну колыбельную песню. Оба засыпают. Наступает рассвет, из утреннего тумана вырисовывается сказочный город Леденец. Царица и царевич просыпаются, любуясь видением, и Гвидон догадывается:

Вижу я:

Лебедь тешится моя.

Из ворот города выходит ликующий народ, благодарит Гвидона за избавление от злого чародея и просит княжить в славном городе Леденце.

Действие третье [ | ]

Картина первая [ | ]

Берег острова Буяна. Вдали виден корабль, везущий гостей-корабельщиков в Тмутаракань. С тоской смотрит им вслед Гвидон. Он жалуется Лебедь-птице, что ему прискучили все чудеса острова, и он хочет видеть отца, да так, чтобы самому остаться невидимым. Лебедь-птица соглашается выполнить его просьбу и велит царевичу трижды окунуться в море, чтобы обернуться шмелём. Звучит знаменитый оркестровый полёт шмеля — это Гвидон улетает догонять корабль.

Картина вторая [ | ]

Царский двор в Тмутаракани. Царь Салтан сидит на троне — он грустен. Около него повариха, ткачиха и сватья баба Бабариха. К берегу пристаёт корабль. Торговых гостей приглашают к царю, сажают за уставленный яствами стол и потчуют. В благодарность гости начинают рассказы о чудесах, виденных ими в свете: появление на пустынном острове красивого города Леденца, в котором живут и белка, умеющая грызть золотые орешки и петь песенки, и тридцать три богатыря.

Повариха и ткачиха стараются отвлечь внимание царя другими рассказами, а шмель злится на них за это и жалит каждую в бровь. У царя Салтана всё усиливается желание посетить чудесный остров. Тогда Бабариха рассказывает о самом удивительном из чудес: о прекрасной царевне, которая красотой «днём свет Божий затмевает, ночью землю освещает». Тут шмель жалит Бабариху в самый глаз, и она кричит. Начинается общий переполох. Шмеля ловят, но он благополучно улетает.

Действие четвёртое [ | ]

Картина первая [ | ]

Берег острова Буяна. Вечер. Гвидон мечтает о прекрасной царевне. Он зовёт Лебедь-птицу, признаётся ей в любви к царевне и просит найти её. Лебедь не сразу выполняет его просьбу: она не уверена в его чувстве. Но Гвидон настаивает и готов идти за любимой «хоть за тридевять земель». И наконец, Лебедь говорит:

Нет, зачем искать далёко?

Я скажу, вздохнув глубоко:

Знай, пришла судьба твоя,

Та царевна — это я!

В сгустившейся темноте возникает Царевна-Лебедь в ослепительном блеске своей красоты. Наступает утро, и доносится песня — это царица Милитриса идёт к морю в сопровождении прислужниц. Гвидон и Царевна-Лебедь просят её дать согласие на брак, и Милитриса благословляет их.

Картина вторая [ | ]

Оркестровое вступление повествует о городе Леденце и его чудесах: белка, богатыри, Царевна-Лебедь. На острове Буяне ждут прибытия Салтана. Раздаётся колокольный звон. Корабль пристаёт к пристани. На берег сходит свита царя, а за ней — Салтан в сопровождении поварихи, ткачихи и Бабарихи. Гвидон приветствует знатного гостя, усаживает рядом с собой на трон и предлагает полюбоваться чудесами. По знаку царевича трубят глашатаи, возвещая о появлении хрустального домика с замечательной белкой, а потом — витязей с дядькой Черномором, и, наконец, из терема выходит Царевна-Лебедь.

Все восхищены и прикрывают глаза руками, ослеплённые её красотой. Салтан взволнован и просит волшебницу Лебедь показать ему царицу Милитрису. Она отвечает:

Дар чудес царевне дан:

Взглянь на терем, царь Салтан.

На крыльце показывается царица. Дуэт Салтана и Милитрисы радостен и взволнован. Царь спрашивает о сыне. Гвидон выступает вперёд и говорит:

Повариха и ткачиха падают в ноги царю Салтану, моля о прощении. Бабариха в страхе убегает, но на радости царь прощает всех.