какой лайнер потопил маринеско

Николай Стариков

политик, писатель, общественный деятель

Атака на «Вильгельм Густлов».

Как подводник Маринеско потопил немецкий лайнер

Атака на «Вильгельм Густлов». Как подводник Маринеско потопил немецкий лайнер

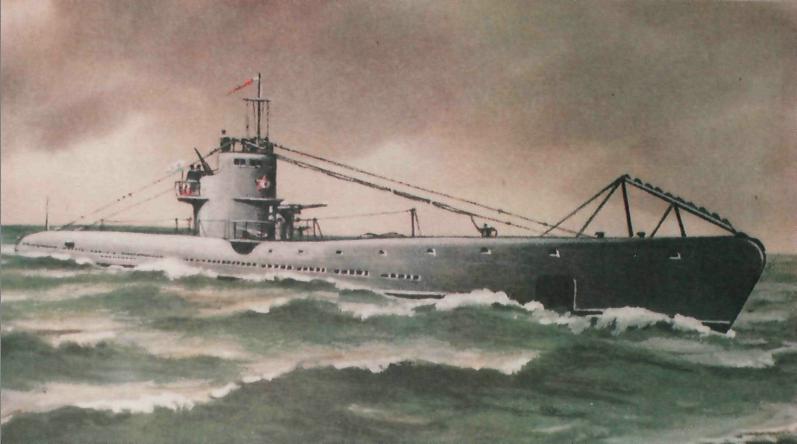

75 лет назад советская подводная лодка С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско потопила лайнер, использовавшийся немцами для эвакуации войск из Восточной Пруссии в январе 1945 года

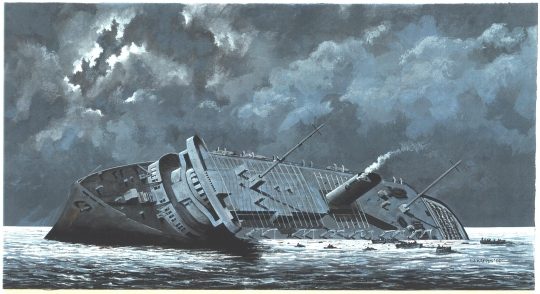

Гибель судна стала одной из крупнейших морских катастроф в истории. «Вильгельм Густлов» (нем. — Wilhelm Gustloff) — самый большой по тоннажу теплоход из потопленных советскими подводниками.

Спешка и недооценка противника

Начавшееся с середины января 1945 года общее наступление Красной армии заставило немцев спешно эвакуировать из Восточной Пруссии морем всевозможные учебные подразделения военно-морского флота.

Вместе с солдатами и техникой по морю перевозились беженцы. Одним из кораблей, участвовавших в эвакуации, был лайнер «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25 484 т. До войны использовался как круизный корабль на Балтике, с началом боевых действий теплоход мобилизовали, и к 1945 году он служил плавучей казармой для 2-й учебной дивизии подводных лодок Кригсмарине (официальное наименование германских военно-морских сил в те годы — прим. ТАСС).

Приказ главнокомандующего германским флотом гроссадмирала Карла Деница о скорейшей эвакуации курсантов-подводников в Киль сыграл роковую роль в судьбе корабля. Командир учебной дивизии корветтен-капитан Вильгельм Цан требовал от командира «Густлова» капитана Фридриха Петерсена перехода на максимальной скорости — его подопечные должны были принимать новые подводные лодки. Помимо подводников на борт было принято более 4000 беженцев и вспомогательный персонал ВМФ.

© ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Петерсен осознавал все грозившие ему опасности и поэтому решил идти на максимальной скорости (12–14 узлов) по глубоководному фарватеру. Это снижало вероятность подрыва на мине. Для экономии времени капитан повел лайнер по прямой, без противолодочного зигзага.

Обнаружение и атаку «Густлова» подводными лодками Петерсен считал маловероятным. Действительно, если бы противником немцев оказалась одна из лодок типа «Щ» Балтийского флота, то никаких шансов его догнать в шторм у подводников не было бы. «Щуки» были самыми массовыми советскими подлодками Великой Отечественной войны, надводная скорость составляла порядка 11,5 узла (более 20 км/ч), подводная — 8,5.

В качестве сопровождения «Вильгельму Густлову» был выделен миноносец «Лёве» и судно-торпедолов. Торпедолов вскоре был вынужден вернуться из-за течи в корпусе, а миноносец отстал от своего подопечного ввиду плохих погодных условий. Опасаясь столкновений с другими конвоями больше, чем лодок противника, капитан Петерсен включил ходовые огни. Спешка и недооценка противника привели «Густлов» к гибели.

Обнаружение

К вечеру 30 января 1945 года С-13 находилась в море уже почти три недели. Однако подводной лодке и её экипажу не везло — даже обнаруженные цели мешал атаковать шторм, а один из атакованных кораблей оказался судном-ловушкой. Тем не менее измотанный штормом экипаж продолжал упорно искать встречи с противником на подступах к Данцигской бухте.

Наконец в сумраке зимнего вечера показался силуэт крупного корабля, следующего с включенными ходовыми огнями встречным курсом на большой скорости. Именно по ходовым огням в 21:10 «Густлов» обнаружила верхняя вахта лодки С-13, которая на тот момент находилась в надводном положении, заряжая аккумуляторные батареи.

Александр Маринеско © ТАСС

Атака

Попаданием в машинное отделение лайнер был обесточен и погрузился во тьму. В вахтенном журнале С-13 появились следующие строки: «23:09… Лайнер накренился и начал тонуть… 23:10. Левый борт лайнера ушел под воду…» Только после этого на горизонте появился свет прожектора корабля охранения. Это был миноносец «Лёве». Именно он передал сигнал о случившемся — на обесточенном «Густлове» рация не действовала. Тем временем Маринеско приказал погружаться. В 0:10 «Вильгельм Густлов» лег на борт и затонул. К тому времени С-13 уже погрузилась и начала уход с места атаки.

Начавшаяся спасательная операция с участием в том числе немецкого тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер» оказалась прервана ложным сообщением еще об одной обнаруженной подводной лодке. Поднять из воды удалось около 1300 человек, погибли в море, замерзли в шлюпках или уже на кораблях более 5300 человек.

Тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» © ullstein bild/ullstein bild via Getty Images

Сообщение о победной атаке передал радиотелеграфист старшина 1-й статьи Михаил Коробейник, который в годы войны служил радистом на подлодке С-13 под командованием Маринеско. В одном из интервью он так вспоминал тот знаменитый поход: «Зашифровывал текст радиограммы наш лодочный шифровальщик Федя Егоров, а отправлял историческое — теперь об этом так говорят — донесение я. Радиорубка моя находилась в четвертом отсеке. Передатчик у нас стоял не шибко мощный — «Дозор», но связь с базой обеспечивал».

92-летний член экипажа Маринеско раскрыл тайну затопления гигантского лайнера

«Атака века» глазами очевидца

92-летний бывший подводник Станислав Звездов — единственный ныне живущий член экипажа подлодки С-13 под командованием легендарного Александра Маринеско. Станислав Александрович рассказал нам о деталях операции по потоплению гордости немецко-фашистского флота — девятипалубного лайнера «Вильгельм Густлофф», на борту которого находилась немецкая военная элита, гестаповцы, чиновничий аппарат

30 января 1945 года подлодка под командованием Александра Маринеско в районе Данцингской бухты потопила лайнер «Вильгельм Густлофф». Ну судне высотой с 15-этажный дом находились девять тысяч человек.

Подобное событие стало стратегическим успехом советского военно-морского флота, а для Германии — крупнейшей морской катастрофой. История известна под названием «атака века».

Интересно, что Гитлер пришел к власти тоже 30 января: в этот день в 1933 году он стал канцлером Германии. А день рождения соратника Гитлера — нацистского функционера Вильгельма Густлоффа, в честь которого и назвали гигантский лайнер, — тоже приходится на 30 января. Звезды сошлись! Его застрелили еще в начале 1936 года, а с подачи геббельсовских идеологов объявили мучеником и увековечили его имя на борту корабля, потопленного тремя торпедами с подводной лодки капитана III ранга Маринеско в январе 1945 года.

К слову, Гитлер сам выбирал имя кораблю, называя его шедевром кораблестроения. Лайнер должен был олицетворять мощь и совершенство «тысячелетнего рейха», являлся символом и считался непотопляемым.

Корреспонденту «МК» удалось встретиться с едва ли не единственным оставшимся на сегодня в живых членом экипажа подлодки С-13, который участвовал в той легендарной атаке. Гидроакустик, капитан-лейтенант Станислав Звездов был самым молодым в команде — остальные были старше его как минимум на 10 лет.

Я стою рядом с ним, здороваюсь за руку и ощущаю одновременно трепет и восхищение. Высокий и подтянутый, с выправкой морского офицера, в свои 92 года Станислав Александрович, уверена, много раз ловил на себе восторженные взгляды слабой половины человечества.

— Станислав Александрович, почему об этой странице истории так мало известно?

— Действительно, история о мужестве и таланте Александра Маринеско, о том походе в конце войны, для многих — неизвестная страница. О ней старались умалчивать по ряду причин.

Одна из них касается самой личности командира субмарины. Маринеско был именно личностью — открытым, дерзким, мог возразить любому начальнику, независимо от положения. Всегда говорил правду в лицо, а таких начальство не любит. Даже высшее звание Героя Советского Союза капитану III ранга Александру Ивановичу Маринеско присвоили только через 27 лет после его смерти (т.е. через 45 лет после той героической атаки) — в 1990 году.

— В 1945 году вам было всего 17 лет. Как вы оказались в экипаже субмарины С-13?

— Я родился в 1928 году и по возрасту никак не мог быть призван в армию. Когда началась война, мне было 13 лет. В 1944 году я приписал себе два года, чтобы меня отправили на фронт. Я был рослый здоровый парень. Еще в школе увлекался морским делом, занимался в кружке моряков, знал основы этой профессии. Во время аттестационной комиссии на это обратили внимание, и меня направили в Краснознаменный учебный отряд подводного плавания на отделение гидроакустики, а после усиленной шестимесячной подготовки распределили на Балтику. Так я стал членом экипажа подлодки С-13, которой командовал великий Александр Маринеско. Под конец войны на его счету был самый большой в советском подплаве (подводные плавающие средства) суммарный тоннаж затопленных кораблей.

— Какая военная обстановка сложилась в то время?

— После выхода Финляндии из войны в начале 1944 года наши военно-морские силы перебазировались из Кронштадта в финские порты. Раньше это невозможно было сделать: еще в начале Великой Отечественной немцы перегородили Финский залив от берега до берега противолодочными сетями и минными полями. Поэтому наши боевые корабли не могли участвовать в сражениях. При преодолении противолодочного барьера в 1942–1943 годах бесславно и безрезультатно погибли 22 подводные лодки.

В ночь под Новый, 1945 год мы стояли в порту Турку. Лодка готовилась к своему пятому боевому походу. Мы заправляли топливо, пополняли запасы воды, проверяли техническую часть. В праздничные дни наш командир получил увольнение на берег и пошел с товарищами в город. Правда, вернулся на базу с опозданием. Причина была банальна: ту ночь он провел с женщиной. Но этот факт использовали недоброжелатели. Его незаслуженно обвинили в измене: доложили руководству, что он мог передать этой женщине секретные военные шифры. Задержка офицера в иностранном порту заинтересовала СМЕРШ. У контрразведки разговор короткий: виновен — расстрел, не доказана вина — штрафбат…

Информацию проверили: женщина оказалось шведкой русского происхождения. Александру Маринеско на тот момент было 32 года, а ей — 26. Политуправление получило выговор за плохую работу с личным составом, а Маринеско спасла репутация высококлассного профессионала подводной войны. На Балтике воевало 13 подводных лодок, но уцелела только одна-единственная, которой командовал Маринеско, — С-13.

— То есть перед легендарным походом сложилась непростая ситуация?

— Да. Мы все очень переживали за Александра Ивановича, что его так несправедливо обвинили. И вот в этом состоянии, с опальным командиром, мы выходим в море на боевое задание. Экипаж подводной лодки — всего 47 человек, все знают друг друга в лицо. Половина экипажа были украинские ребята.

С командиром было очень легко работать. В жесткие рамки военного устава он привнес дух демократичности. Если он был неправ, ему можно было возражать. Весь наш экипаж работал как часы.

Как все одесситы, Маринеско любил непринужденные шутки и задорно пел. Он не придирался к формальностям, форме одежды, но жестко требовал от каждого четкого выполнения своих обязанностей. Во время аварии, например, в лодке автоматом отключается освещение, и все свои действия ты делаешь на ощупь. Ошибиться означало погибнуть. Муштры у нас не было, и за это его тоже недолюбливало руководство.

— А как развивались события в тот день — 30 января 1945 года?

— Отмечу, что «атака века» вошла в историю ВМФ не благодаря, а скорее вопреки официальной пропаганде. Этот термин был принят не нами, а англичанами. Атака сорвала морскую блокаду Англии. И переоценить эту историческую победу невозможно.

Наша подлодка 9 января 1945 года вышла из финского порта Турку на боевую позицию в южную Балтику, в район банки Штольф. Мы дежурили две недели, так и не встретив кораблей противника. На свой страх и риск командир меняет район дежурства и занимает рискованную позицию вблизи выхода из Данцингской бухты. Как опытный моряк, Маринеско понимал, что скорее всего суда противника пойдут прибрежным фарватером.

И вот 30 января на выходе из бухты мы обнаружили конвой, а при сближении увидели крупную цель, которая пересекла курсовой угол лодки и уходила. Чтобы ее догнать, мы всплыли и пошли в надводном положении параллельно курсу противника. Лайнер шел со скоростью 16 узлов. На самом полном ходу подлодка дает 18 узлов, но командир приказал форсировать двигатели, и мы дожали до 19,5 узла. Сумасшедшая гонка продолжалась около двух часов. Командир не сходил с мостика: сильно штормило, налетали снежные заряды, видимость была отвратительная. Но нет худа без добра: лодку, идущую полным ходом в крейсерском положении на фоне берега, противник не заметил.

Мы еще не знали, какую важную цель поразила наша подлодка С-13 под командованием Александра Маринеско. Для рейха потеря 70 подготовленных экипажей для подводных лодок была невосполнимой.

— Как вам удалось уйти в тот день от погони кораблей охранения?

Через десять дней, в том же боевом походе, наша подлодка торпедировала вспомогательный крейсер «Генерал фон Штойбен» водоизмещением 14,6 тысячи тонн. На его борту находилось 4,6 тысячи отборных фашистов и большая партия боеприпасов. И здесь расчет нашего командира оказался безошибочным.

— Историки пишут, что лайнер «Вильгельм Густлофф» был переполнен, потому что на его борту наряду с военной элитой было много беженцев…

— В середине января 1945 года началось масштабное наступление красноармейских частей в Восточной Пруссии. В этот период немцы активно эвакуировали из Данцига свои войска, чиновничий аппарат, гестапо и т.д. А главное — на судно «Вильгельм Густлофф» погрузились более трех с половиной тысяч немецких подводников. Это экипажи примерно 70 фашистских субмарин. Гитлер планировал развязать против англо-американцев большую подводную войну. Он собирался прервать морское снабжение союзных войск, которые двигались к границам рейха. У гитлеровцев были новейшие подводные лодки. Они стояли в порту Киля и Гамбурга и ждали только опытных экипажей. Эти экипажи и направлялись туда на лайнере.

Этот корабль, преобразованный в военный транспорт, и близко не имел на борту никаких обозначений Красного Креста и подобных символов, которые полагалось нести судну, эвакуирующему раненых и мирных жителей. Корабль был покрашен в защитный цвет. Маринеско не предполагал, что там могут быть беженцы. Но немцы грузили на «Густлофф» одновременно мирных жителей и элиту немецкого подплава. Это значило, что вторые прикрываются первыми. Из всех пассажиров спаслись, по разным данным, больше тысячи человек.

— А как трактовала немецкая сторона события, произошедшие в день торпедной атаки «Вильгельма Густлоффа»?

— Я вам скажу: трактовала неоднозначно. Но заслуживает внимания мнение одного из оставшихся в живых членов экипажа лайнера — Гейнца Шена. Он посвятил себя изучению этой катастрофы и считает, как и большинство экспертов, что действия Маринеско соответствовали международному морскому праву.

— Как сложилась судьба вашего героического экипажа и командира Маринеско после войны?

— Чиновники так и не простили ему дерзость характера. По окончании войны, когда надобность в подобных героях отпала, он был разжалован до старшего лейтенанта и уволен с флота. К 1947 году наш экипаж расформировали. Я поступил в училище ВМФ, cтал курсантом.

Очень долгое время мы ничего не знали о судьбе нашего командира. В советское время упоминать его имя в СМИ было запрещено. Но он не нуждался в признании властей: Маринеско стал народным героем. Кстати, сам Александр Иванович героем себя не считал — такие люди обладают удивительной скромностью. Когда он пошел работать на завод, никто там и не знал, что трудится бок о бок с «подводником №1» — командиром подлодки С-13. Он умел воевать с врагами, но чиновничье хамство и хитрость победить не смог.

Александр Маринеско умер в нищете и забвении. Несправедливость в оценке его масштабной личности была настолько очевидной, что было образовано несколько комитетов, целью которых было защитить честь и достоинство талантливого, мужественного командира субмарины.

Наш корреспондент со Станиславом Звездовым.

С высоты прожитых лет я понимаю глубинные причины трагической судьбы моего командира. Он был неординарным капитаном III ранга и не укладывался в прокрустово ложе наших уставов. В атаке был хитер и бесстрашен, а на берегу часто не понимал границ субординации. Гордый был. Не позволял себя унижать. А это привело к конфликту с чиновниками из штаба политуправления — их это раздражало. И как только представился случай, посредственность — в лице замкомбрига, капитана I ранга Курникова — постаралась принизить величие подвига Александра Маринеско, а его самого охарактеризовать как пьяницу, дерзкого, недисциплинированного офицера. Это и обусловило его трагическую судьбу. Он так и умер непризнанным.

Сейчас многое видится иначе. Не без усилия многих честных моряков справедливость взяла верх, и Александру Маринеско присвоили звание Героя. Но по совокупности побед, результативности, стратегическим последствиям, не имеющим себе равных в истории советского флота, лодке С-13 также должно быть присвоено звание гвардейской — «не ради славы живущих, а в назидание потомкам»! В этом я абсолютно уверен. Справедливость должна быть восстановлена до конца.

Александр Маринеско и встреча на Балтике: крупнейшая военная катастрофа в истории

Статистика гласит, что во время Второй Мировой войны на родные базы не вернулись 29000 из 40000 немецких подводников, то есть трое из каждых четырёх. Немалый вклад в это внёс их советский «коллега» Александр Маринеско, разом отправивший на корм рыбам почти 400 молодых «волков Дёница». Дело было так: поздним вечером 30 января 1945 года в Балтийском море встретились два судна: немецкий пассажирский супер-лайнер «Вильгельм Густлов», названный в честь плохо кончившего швейцарского нациста из НСДАП и советская подводная лодка «С-13», не названная ни в чью честь.

На борту лодки в соответствии со штатным расписанием находились 42 члена экипажа во главе с капитаном 3-го ранга Александром Маринеско. А на борту «Вильгельма Густлова» — почти 11000 человек: 173 человека экипажа, 918 курсантов-подводников вместе с офицерами, 373 женщины-военнослужащих Кригсмарине, более сотни раненых солдат и почти 9000 беженцев, спасавшихся от наступления Красной армии. Командовал кораблём вызванный из запаса ветеран флота Фридрих Петерсен и трое его помощников — командир учебной флотилии подводников Вильгельм Цан и два капитана торгового флота.

Итогом этой встречи стала крупнейшая морская катастрофа в истории человечества. Погибли 9300 человек, среди которых 16 офицеров-подводников, 390 курсантов, 250 женщин-военнослужащих, 90 членов экипажа, остальные — раненые военнослужащие и беженцы. Снять со шлюпок и вытащить из ледяной воды удалось всего 1170 человек.

Вильгельм Густлов

Эта история мистическим образом крутится вокруг 30 января. В этот день 1895 года в городе Шверин родился Вильгельм Густлов. Ровно через 38 лет в тот же день только что пришедший к власти в Германии Адольф Гитлер назначил Густлова ландесгруппенляйтером (руководителем подразделения НСДАП) Швейцарии. А ещё через три года в тот же самый роковой день 30 января в швейцарский город Давос приехал студент Давид Франкфуртер. Молодой еврей прибыл в нынешнюю столицу Всемирного экономического форума не для популярного в то время лечения горным микроклиматом и не для осмотра достопримечательностей. У 27-ми летнего Давида в кармане лежал револьвер. Болезненный студент, не очень хорошо справлявшийся с учёбой в Берне и страдавший от депрессии, был до глубины души оскорблён антисемитской активностью председателя швейцарского отделения национал-социалистической партии Вильгельма Густлова. Бывший банковский служащий, мелкий клерк Густлов теперь стал видным деятелем НСДАП и регулярно наведывался в Берлин к новому германскому фюреру.

Пропагандистская машина гитлеровской Германии

использовала этот эпизод на полную катушку.

Из ландесгруппенляйтеря Густлова сделали мученика расы, его именем называли улицы и площади, многочисленные митинги его памяти прошли во всех крупных городах, на его малой родине в немецком Шверине был установлен огромный монумент.

Через год после убийства Густлова в Гамбурге спустили на воду огромный корабль, флагман пассажирского флота Германии, призванный обеспечить достойный и доступный отдых всем гражданам Рейха. На его борту красовалась надпись «Вильгельм Густлов» (25 484 брутто-регистровых тонны). На тот момент это был один из крупнейших круизных лайнеров во всём мире. Десять палуб, полторы тысячи пассажиров, бассейн, концертный зал, кинотеатр, зимний сад и бары обеспечивали высокий уровень комфорта для простых служащих, рабочих и чиновников, желавших провести свой отпуск в круизе по Северному морю к норвежским фьордам или вдоль средиземноморского побережья.

Однако мирная жизнь корабля продолжалась недолго, уже в конце сентября 1939 года «Вильгельм Густлов» был передан Кригсмарине и переоборудован в плавучий госпиталь. Но вскоре начальство решило, что такой шикарный корабль слишком роскошен для размещения раненых и не способствует их выздоровлению, а потому его переделали в казарму второй учебной дивизии подводного плавания, которая готовила молодые кадры для гросс-адмирала Дёница. Корабль поставили на прикол в порту Готенхафен (польский г. Гдыня) и перекрасили в защитный серый цвет, на палубе разместили зенитное вооружение — с этого момента «Вильгельм Густлов» вышел из-под действия Гаагской конвенции и стал считаться боевым кораблём. Четыре года он выполнял функции плавучей казармы, но историческая драма разворачивалась неумолимо и вскоре потребовала от лайнера срочно вернуться в море.

Свой последний рейс «Вильгельм Густлов»

готовился совершить именно в рамках

этой операции «Ганнибал»

22 января 1945 года на борт приняли курсантов-подводников, женщин из вспомогательных подразделений Кригсмарине и много раненных солдат и офицеров. Вплоть до выхода в море во всех доступных трюмных помещениях, на палубах, в проходах, везде где только можно размещали беженцев, общее количество которых по последним данным Хайнца Шёна (помощника капитана, выжившего в той катастрофе и ставшего её самым главным хронистом), достигло девяти тысяч человек. Сперва принимали только по документам из местного отделения НСДАП (партийных деятелей и членов их семей), но затем стали брать всех подряд. Юные матросы, стоявшие на вахте у трапа, не могли отказать несчастным женщинам с детьми, старикам, падающим с ног от усталости своим соотечественникам — брали всех. По вечерам, когда немного стихал шум портового города, с востока явственно доносился гул артиллерийских орудий. Фронт приближался неумолимо.

Во время отплытия лайнера его окружили десятки судёнышек с людьми, умоляющими забрать их, капитан приказал спустить верёвочные трапы и на борт поднялись ещё сотни беженцев, теперь их уже никто не считал. Вместе с «Густловом» должен был отправиться в плавание и лайнер «Ханза», также переполненный беженцами, но из-за повреждения руля он остался в гавани. 30 января «Вильгельм Густлов» отчалил от пристани в гавани Готенхафен и направился навстречу гибели, неся в своём чреве 11 тысяч человек.

Александр Маринеско

15 января 1913 года в Одессе в семье румынского рабочего и украинки родился мальчик Александр. Его отец, служивший в румынском флоте, бежал из Констанцы в Одессу, спасаясь от наказания за участие в мятеже — видимо, буйный нрав папаши-моряка в полной мере передался сыну. Маринеско рос настоящим одесским пацаном. В составе интернациональной шпаны, промышлявшей на улицах, он впитал весь этот знаменитый залихватский полукриминальный одесский дух. Юный хулиган излазил все набережные портового города, и вместе с другими мальчишками любил охотиться за монетами, которые туристы бросали в море в надежде вернуться сюда. Первые собственные деньги паренёк получил, подрабатывая живым пугалом на огородах зажиточных горожан, но эта нелёгкая работёнка не могла понравиться Саше, и в 13 лет он записался учеником матроса в торговый флот. Маринеско окончил школу юнгу, а затем и мореходный техникум, ходил помощником капитана на разных судах по Чёрному морю.

С призывом на военную службу началась совсем новая,

полная радужных перспектив карьера

В ноябре 1933 года молодого Маринеско направили на специальные командирские курсы краснофлотцев. Правда, вскоре выяснилось, что у юного советского офицера есть какие-то родственники в капиталистической Румынии, что поставило под угрозу продолжение обучения. Но каким-то чудом тучи развеялись сами собой, и опасный факт биографии забылся за его успехами в освоении трудной науки подводного плавания. После окончания курсов Маринеско был назначен штурманом на «Щ-306», затем служил старпомом на лодке «Л-1», а уже в 1939 году получил в своё распоряжение и собственную «малютку» «М-96», крошечную подлодку с 18 членами экипажа, маленькой 45-мм пушечкой и двумя носовыми торпедными аппаратами.

За короткое время лодка стала лучшей на Краснознамённом Балтийском флоте с рекордом экстренного погружения: Маринеско «нырял» за 19,5 секунд против нормативных 28. Экипаж был отмечен различными знаками отличия, а Маринеско теперь красовался в новеньких золотых часах и погонах капитан-лейтенанта. Успехи на службе, уважение и любовь экипажа легко перебивались в глазах начальства его пагубными склонностями к алкоголю и местным женщина. Не единожды Маринеско страдал от своего буйного нрава, в характеристиках за ним закрепилось: «к себе требователен недостаточно. На берегу склонен к частым выпивкам». Но всё это забылось сразу же с началом Великой Отечественной войны — такой опытный подводник был позарез нужен флоту.

Первый и единственный корабль «М-96» потопила под началом Маринеско в августе 1942 года, это был финский транспорт «Хелен», водоизмещением всего в 1850 брт. Через год Маринеско получил назначение на «С-13», большую лодку типа «Средняя», с шестью торпедными аппаратами (4 носовых, 2 кормовых), двумя артиллерийскими орудиями и 42-мя членами экипажа. В первый поход «С-13» с новым командиром вышла только в октябре 1944 года, в середине похода встретились с врагом, после неудачной торпедной атаки немецкого транспорта «Зигфрид» (563 брт), его попытались добить из палубной артиллерии. После попадания нескольких десятков 100-мм снарядов транспорт начал быстро погружаться, и Маринеско поспешил скрыться от возможного преследования, не убедившись в окончательной гибели «Зигфрида». Как оказалось позже, корабль не затонул, немцам удалось спасти его, хотя после полученных повреждений он простоял у причала до самого конца войны.

Атака века

Сигналы ревунов привели в действие отлаженный механизм: по палубе застучали каблуки, все офицеры и матросы молниеносно заняли свои места, посыпались короткие команды. Дизели заработали на полную мощность, лодка приняла балласт, чтобы увеличить осадку и стать менее заметной. Очень сложно было сохранить стабильный ход при сильном волнении — Маринеско на всех парах устремился к врагу.

23:01 Остановлен правый дизель. Ход 9 узлов

23:05 Носовые аппараты «Товсь»

23:08 Аппараты «Пли». Произвели торпедный залп из аппаратов 1, 2, 3, 4.

Пеленг на цель 33,5 град., дистанция 4,5 каб.

Последовали три мягких толчка: торпеды вышли к цели, четвёртая торпеда осталась в аппарате — не сработал автомат подачи сжатого воздуха.

Агония

После первого взрыва на капитанском мостике «Вильгельма Густлова» решили, что корабль наскочил на мину, но опытный подводник Цан сразу понял: это торпедная атака. После трёх попаданий, корабль стал быстро крениться на левый борт. Часть матросов, свободная от вахты, погибла при первом же взрыве, что сильно осложнило спасение корабля. Оставшейся в живых команде удалось задраить водонепроницаемые переборки, но это уже не могло спасти судно — оно получило критические повреждения и вопрос был лишь во времени, которое оно проведёт на поверхности, прежде чем устремится на дно.

Теперь стояла лишь одна задача — спасти как можно больше людей. Началась паника, беженцы ринулись наверх, люди давили друг друга, матросы не могли сдержать толпу и организовать погрузку в спасательные шлюпки (которых все равно не хватало на всех), чтобы спустить их на воду приходилось рубить обледеневшие тали, шлюпки переворачивались, отправляя своих пассажиров в ледяную воду. Несмотря на наличие спасательных жилетов, продержаться в водах зимней Балтики можно не более 15 минут, немногим больше повезло оказавшимся в шлюпках — их одежда обледенела, волосы покрылись инеем, без срочной помощи они могли протянуть всего пару часов.

Система электроснабжения судна вышла из строя, сигнал SOS передавался с помощью аварийной радиостанции. 70 минут продолжалась агония судна — крен на левый борт увеличивался с каждой минутой, в конце концов герметичные переборки не выдержали давления воды и с грохотом лопнули, «Вильгельм Густлов» стремительно отправился на дно. Выжившие утверждали, что в последнюю минуту перед тем, как сгинуть в пучине, на лайнере зажглись палубные огни, заработали сирены. На фоне этой инфернальной картины среди обломков корабля, пятен мазута и льдин в воде плавали тысячи людей, погибающих от холода.

Сигнал SOS смогли услышать лишь корабли,

находящиеся поблизости, и в первую очередь

миноносец сопровождения «Лев»,

который тотчас же устремился на помощь утопающим

В этой операции также участвовали тяжёлый крейсер «Адмирал Хиппер», эсминец «Т-36» и ряд других кораблей, свободных от проводки конвоев. Они поднимали на борт выживших, многие из которых уже были без сознания. Большинству грозили ампутации конечностей из-за обморожений, на некоторых спасённых одежду приходилось разрезать штыками — так сильно вмёрзли они в свой ледяной панцирь. Как только информация достигла начальства на берегу, на помощь «Густлову» были отправлены все имеющиеся в наличии силы, но было уже поздно. Последнего живого пассажира подобрали с маленького сторожевого корабля утром 31 января — им оказался годовалый ребёнок, укутанный в несколько одеял, лежащий в шлюпке, полной мертвецов. К полудню отчитались о спасённых: живыми удалось вытащить из воды только 1170 человек, остальные погибли от переохлаждения в воде или в шлюпках.

Эта катастрофа стала крупнейшей во Второй Мировой войне и во всей морской истории по числу единовременных жертв, погибло более 9300 человек. «Вильгельм Густлов» стал самым большим кораблём, потопленным советскими подводниками в ходе Великой Отечественной войны.

Оценка

Сразу после войны некоторые исследователи и публицисты называли потопление «Густлова» самым страшным преступлением против мирного населения, совершённым советскими войсками, указывая на тысячи погибших беженцев, женщин и детей. Они сравнивают атаку на «Вильгельма Густлова» с беспощадной бомбардировкой Дрездена, которой его подвергли союзники в самом конце войны. Но потопление транспорта с беженцами — не единственный подобный случай во Второй Мировой войне. Немцы, в частности, потопили в 1941 году теплоход «Армения» в Чёрном море, когда из более чем 5000 беженцев, спаслись лишь восемь человек. «Армения» и «Густлов» на момент атаки не являлись гражданскими судами: имели на борту вооружение, сопровождались конвоем боевых судов, не несли опознавательных знаков и флагов гражданского флота.Однако и фактически, и юридически «Вильгельм Густлов» в январе 1945 года был абсолютно законной военной целью.

Таким образом, спекуляции на тему уничтожения лодкой Маринеско гражданского судна с беженцами неуместны, он не знал и не мог знать о наличии беженцев на борту, а если бы и знал, то имел полное право пускать торпеды. Такое заключение вынес западногерманский Институт морского права в Киле.

Вильгельм Густлов» являлся законной военной целью, на нем находились сотни специалистов-подводников, зенитные орудия… Имелись раненые, но отсутствовал статус плавучего лазарета. Правительство Германии 11.11.44 объявило Балтийское море районом военных операций и приказало уничтожать все, что плавает. Советские вооруженные силы имели право отвечать тем же.

Военно-тактическая же сторона атаки была обеспечена множеством благоприятно совпавших для Маринеско условий, что несколько преуменьшает его личную заслугу в потоплении «Вильгельма Густлова». Командир подлодки не имел возможности проявить особенные таланты и умения, так как всё само собой складывалось наилучшим для него образом. Помимо невероятной удачи Маринеско, оказавшегося в районе скопления вражеских сил (кроме «Густлова» этим же путём в ту ночь двигались и другие немецкие транспорты: «Антонио Дельфино», «Вальтер Рау», «Адмирал Хиппер», «Готтенланд» и другие), к катастрофе привёл ряд совпадений, которые сложились в одной точке времени и пространства именно 30 января 1945 года.

Все эти факторы, слившись воедино, и позволили провести эту знаменитую торпедную атаку.

***

По суммарному тоннажу потопленных кораблей во время Великой Отечественной войны (44 138 брт) «С-13» принадлежит 1-е место в советском ВМФ. Её командир Александр Маринеско стал первым асом-подводником с персональным тоннажем потопленных судов 52144 брт.

После окончания войны, строптивый подводник-хулиган оказался не нужен, 14 сентября 1945 года Александр Маринеско приказом Наркома ВМФ «за халатное отношение к служебным обязанностям, систематическое пьянство и бытовую распущенность» был отстранён от командования подводной лодкой, понижен в воинском звании до старшего лейтенанта и назначен командиром небольшого тральщика. Служил он после этого недолго, и уже 20 ноября уволился со службы «по собственному желанию». На этом его карьера военного моряка закончилась. Да и работа «на гражданке» у Маринеско не задалась. В 1949 году, проплавав 4 года на разных судах торгового флота, ветеран войны, героический подводник весьма скромно жил в Ленинграде и работал в НИИ Переливания крови заместителем директора по административно-хозяйственной части, навсегда завязав с морской романтикой. Но, видимо, она с ним расставаться никак не хотела: в том же 1949 году Маринеско оказался в порту Ванино, на Дальнем Востоке, правда, вовсе не по своей воле. Он был осуждён на три года лишения свободы за «разбазаривание социалистической собственности». То ли он правда украл торфяные брикеты из института, то ли его подставил директор, не желавший терпеть принципиального зама, но факт остаётся фактом: прославленный подводник чалился на самых дальних рубежах нашей родины вместе с простыми уголовниками. После отбытия срока он вернулся домой, работал топографом в экспедициях, снабженцем на заводе. Вышел на пенсию, тяжело заболел.

Маринеско скончался в Ленинграде 25 ноября 1963 года, так и не получив звание Героя Советского Союза. Лишь в 1990 году он был награждён золотой звездой посмертно. Тут уж незаслуженно забытого героя вспомнили по полной программе: три памятника в Одессе, Кронштадте и Калининграде, памятные доски, художественные фильмы («О возвращении забыть» и «Первый после Бога»), его именем назван Музей подводных сил в Санкт-Петербурге.

Получила свою порцию славы и краснознамённая лодка — в Центральном музее Вооружённых Сил, что на улице Советской армии в Москве, вы можете увидеть флаг «C-13»; копия её рубки установлена на территории Нижегородского Кремля. Именно там, на заводе «Красное Сормово» она впервые была спущена на воду в 1939 году. Стоит, пожалуй, заметить, что эта знаменитая лодка под несчастливым тринадцатым номером — единственная из десяти лодок серии «С», воевавших на Балтике, пережила войну. Она исправно служила на благо трудового народа вплоть до 1957 года, когда её распилили на металл.