какой летчик совершил перелет через северный полюс

Легендарные перелеты через Северный и Южный полюс. Справка

29 ноября 2009 года исполнилось 80 лет с того дня, как американский пилот Ричард Берд совершил первый в истории авиации перелет через Южный полюс Земли.

Северный полюс

Попытки достичь Северного полюса неразрывно связаны с историей изучения и освоения Арктики. С развитием воздухоплавания и авиации открылись совершенно новые возможности в достижении Северного полюса.

Первая попытка проникнуть в район Северного полюса на воздушном шаре принадлежит шведу Соломону Андре. В июле 1897 года Андре и два его спутника отправились в свое необычное путешествие с острова Датский на западе Шпицбергена. Известно, что они пролетели около 475 километров и сели на паковые льды, откуда пытались двигаться в восточном направлении, но вынуждены были повернуть обратно.

После долгих мытарств они смогли добраться до острова Белый немного восточнее Шпицбергена, где и погибли.

12 мая 1926 года Рауль Амундсен из Норвегии с командой из 15 человек на дирижабле «Норвегия» пролетел над Северным полюсом со Шпицбергена до Аляски.

В 1928 году свой полет над Северным полюсом совершил дирижабль «Италия» под руководством Умберто Нобиле (Италия), который собирался исследовать Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, Северную Землю, Гренландию и Канадский Арктического архипелаг. У Северного полюса дирижабль потерпел крушение. В живых из 16 членов экипажа остались только восемь. Семерых из них спас советский ледокол «Красин».

В 1937 году беспосадочные трансполярные перелеты экипажей Валерия Чкалова (18-20 июня) и Михаила Громова (12-14 июля) открыли воздушный путь из Москвы через Северный полюс в Америку.

С 1945 года советские и американские самолеты для изучения льдов неоднократно летали на Северный полюс и совершали посадки на дрейфующие льды.

23 апреля 1948 года советские граждане Павел Гордиенко, Павел Сенько, Михаил Сомов и Михаил Острекин были доставлены самолетом на точку с координатами 90 градусов северной широты. Затем тот же самолет забрал их обратно уже в качестве первых в мире людей, с абсолютной достоверностью побывавших в той самой точке Северного полюса, где, образно говоря, проходит земная ось.

9 мая 1949 года участники экспедиции Виталий Волович и Андрей Медведев впервые в истории опустились на Северный полюс с парашютами.

В мае-июне 2005 года российским воздухоплавателям впервые в истории освоения Арктики удалось достичь Северного полюса с помощью воздушного шара. Рекордный перелет проводился в рамках уникального экспедиционного проекта «Полет к вершине планеты. К Северному полюсу на воздушном шаре» и был осуществлен экипажем теплового аэростата «Святая Русь» в составе оператора Виталия Газаряна, механика Эдуарда Мазура под командованием известного российского путешественника Валентина Ефремова.

20 апреля 2009 года советник спецпредставителя президента РФ по вопросам Международного сотрудничества в Арктике и Антарктике, пилот Александр Бегак установил рекорд по широтности полета на легкомоторном самолете собственной конструкции под названием «Бегалет», который проходил над российской ледовой дрейфующей в районе Северного Полюса станцией «Барнео». Бортовым компьютером «Бегалета» были зафиксированы следующие показатели: 89,1 градус северной широты и 180 градусов восточной долготы.

На весну 2010 года запланирована экспедиция на Северный полюс на дирижабле Аu 30, которую должен возглавить Герой Советского Союза и РФ, президент Российской ассоциации полярников Артур Чилингаров.

Южный полюс

В 1930-х годах в связи с развитием авиации начался новый период и в исследовании Антарктиды.

29 ноября 1929 года американский полярный исследователь летчик Ричард Бэрд первым пролетел на самолете над Южным полюсом. На трехмоторном самолете «Форда» в качестве штурмана он осуществил полет с тремя своими коллегами. Аэроплан, управляемый Бернтом Бальшеном, продержался в воздухе 19 часов. Во время полета над полюсом Бэрд сбросил американский флаг. Всего Ричард Бэрд руководил четырьмя крупными американскими антарктическими экспедициями.

11 января 2005 года экипаж летчиков-испытателей из Киева под командованием Сергея Тарасюка успешно совершил уникальный перелет с Южного полюса к побережью Антарктиды на маленьком одномоторном самолете Ан-3.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Соединяя континенты: о полете Валерия Чкалова через Северный полюс

Г. Байдуков, В. Чкалов и А. Беляков. Фото: ЦГАМО

83 года назад советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на самолете АНТ-25 взлетели с подмосковного аэродрома Щелково, взяв курс на Северный полюс. Спустя 63 часа, преодолев в воздухе без посадки 9130 километров, они приземлились в американском Ванкувере. Перелет проходил в экстремальных условиях, но, несмотря на трудности, Чкалов и его экипаж выполнили задачу. Полет на рекордном самолете АНТ-25, созданном А.Н. Туполевым и П.О. Сухим, открыл авиационный путь через Северный полюс и укрепил взаимосвязи между странами.

Самолет, созданный побеждать

Для начала стоит рассказать о самом самолете АНТ-25, без которого легендарный полет не смог бы состояться. Своим появлением эта уникальная машина во многом обязана большому интересу И.В. Сталина к теме авиационных рекордов. Он лично обратился к авиаконструктору А.Н. Туполеву для создания самолета, который смог бы побить мировой рекорд по дальности полета. Проект самолета с предельной дальностью в 13 тыс. км был готов в июле 1932 года. Его разработкой в ЦАГИ занималась команда под управлением П.О. Сухого. Второе название модели − РД (рекорд дальности).

Подобная машина создавалась впервые. Кроме конструктивных и технических вопросов, приходилось решать новые задачи, например решить, как обеспечить комфорт экипажа в длительном полете. Для расчетов освещения кабины привлекались специалисты-психофизиологи. Разработчиков консультировал опытный летчик М.М. Громов, который позже будет испытывать АНТ-25 и поставит на нем первые рекорды. Всё в этой машине было подчинено одной задаче: установить рекорд дальности.

Самолет АНТ-25, на котором экипаж Валерия Чкалова выполнял рейс Москва–Америка

Самолет был выполнен по схеме моноплана с дюралевым гофрированным крылом необычного для того времени удлинения. Размер крыла позволял разместить в нем дополнительное горючее – более 7 тонн. АНТ-25 был прост, устойчив, хорошо вел себя на высоте, но из-за большого размаха крыла имел особенности в управлении. Основной трудностью был сложный и опасный взлет, для которого оборудовали специальную взлетную полосу с горкой. По рассказам Громова, стоимость полосы превышала стоимость самого самолета.

Было создано две машины, однако обе не дотягивали до рекордных показателей. Положение спасли доработки: был установлен двигатель М-34Р с редуктором, созданный на заводе №24 им. М.В. Фрунзе (сегодня – Производственный комплекс «Салют» АО «ОДК» в составе Ростеха), специальный карбюратор, отполированы поверхности, а главное – по рекомендации выдающегося аэродинамиста М.А. Тайца крыло АНТ-25 обтянули полотном, что сразу прибавило к дальности 1000 км.

К рекордам готов

Осенью 1934 года на АНТ-25 было предпринято две попытки установить новый мировой рекорд по дальности полета по замкнутой кривой, пролетев по треугольнику Москва–Тула–Рязань. Дважды экипаж спасал машину в почти безвыходных ситуациях. Нужно отметить, что предыдущие рекордсмены – французы и итальянцы – летали в гораздо более выгодных климатических условиях, чем советские летчики.

Третья попытка закольцевать маршрут также стала неудачной − из-за погоды самолету пришлось сесть не в Москве, а в Харькове. Но оказалось, что за время полета был установлен мировой рекорд дальности перелета по прямой. Экипаж провел в воздухе 72 часа, пролетев 12 411 км. К сожалению, это достижение не было оформлено официально, так как СССР на тот момент не состоял в Международной авиационной федерации.

Экипаж Георгия Байдукова, Валерия Чкалова и Александра Белякова после приземления на острове Удд в Охотском море

После всех испытаний и доработок зимой 1934–35 года два самолета АНТ-25 были полностью готовы к тому, чтобы официально установить новый мировой рекорд по дальности перелета без посадки. Это достижение считалось самым почетным в авиационном сообществе. Рассматривались перелеты в Южную Америку, Австралию, но в политических целях был выбран маршрут через Северный полюс в США, несмотря на то, что технически он был самым сложным. В августе 1935 года экипаж летчика С.А. Леваневского вылетел по маршруту Москва − Северный полюс − Сан-Франциско, но из-за перелива масла при подготовке самолета к полету его пришлось прервать после 2000 км пути.

Чтобы еще раз испытать АНТ-25 перед следующей попыткой перелета через Северный полюс, в июле 1936 года экипаж под командованием В.П. Чкалова совершает успешный беспосадочный перелет протяженностью 9374 км на Дальний Восток вдоль северных границ СССР. Для этого арктическую модель АНТ-25 доработали системой защиты механизмов от обледенения.

Бросок через полюс в Америку

18 июня 1937 года АНТ-25 вылетел с подмосковного аэродрома в Щелково и взял курс на Северный полюс. Штурман Беляков вел подробный бортовой журнал, и нам известны все перипетии, через которые пришлось пройти участникам полета. Над Арктикой температура в кабине все время держалась ниже нуля. Сменяя друг друга, летчики старались отдыхать, выкраивая по 1,5-2 часа для сна. Несмотря на большие запасы еды, экипаж практически не ел, согреваясь горячим чаем и кофе из термосов. Лед на замерзших окнах срезали ножом-финкой. На крыле, стабилизаторе и антеннах также образовалась ледяная корка.

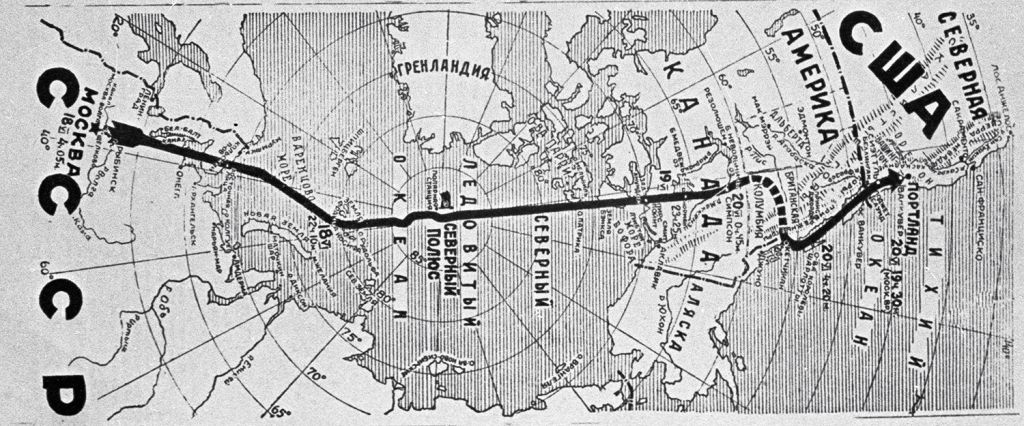

Схема перелета

Облачность оказалась выше, чем планировалось, и часть маршрута пришлось идти в слепом полете, благо второй пилот Байдуков был признанным в стране мастером полетов вслепую, и около двух третьих всего пути он уверенно вел самолет в облаках по приборам, не сбиваясь с маршрута.

Второй причиной, по которой последние 13 часов перед посадкой за штурвалом был не Чкалов, а Байдуков, стало кислородное голодание. Для экономии веса в трансконтинентальном перелете запасы кислорода на борту были ужаты до минимума. Кроме того, часто приходилось лететь выше запланированной высоты, и расход кислорода увеличивался. Экипаж страдал от гипоксии, больше всего досталось Чкалову, у которого шла носом кровь, поэтому на финише его подменил второй пилот Байдуков.

Приземление АНТ-25 в американском Ванкувере

АНТ-25 не смог дотянуть до запланированного Западного побережья США из-за нехватки топлива, так как в полете пришлось сделать большой крюк. 20 июня самолет благополучно приземлился на военном аэродроме в Ванкувере, штат Вашингтон. Советский экипаж преодолел расстояние 9130 км (из них 8504 по прямой) за 63 часа 16 минут.

Американцы восторженно встретили летчиков. Среди встречающих были советский посол в США А.А. Трояновский и генерал Дж. Маршалл, будущий министр обороны и госсекретарь США. Американский президент Ф.Д. Рузвельт принял советский экипаж в Овальном кабинете Белого дома.

Воздушный мост дружбы

Политические итоги полета были впечатляющими. Полет Чкалова и его команды содействовал сближению двух стран. Вполне возможно, что без него СССР не смог бы рассчитывать на такую масштабную поддержку США во время Второй мировой войны. Как сказал летчикам один из помощников Рузвельта на встрече: «Вы за 62 часа сделали больше, чем все ваши дипломаты за несколько лет».

На родине летчиков встречали как героев, экипаж лично приветствовал Сталин, а Москва засыпала их машину цветами. Валерию Чкалову, Георгию Байдукову и Александру Белякову были присвоены звания Героев Советского Союза. И хотя рекорд поставить они не смогли, именно экипаж Чкалова стал первопроходцем авиапути через Северный полюс.

Участники полета с послом СССР в США А. Трояновским

А менее чем через месяц второй АНТ-25 с экипажем в составе М.М. Громова, А.Б. Юмашева и С.А. Данилина, учтя предыдущий опыт, полностью выполнил запланированный полет, долетев до Калифорнии. Этим экипажем были установлены мировые рекорды дальности по прямой линии (10 148 км) и дальности по ломаной линии (11 500 км).

Межконтинентальные полеты АНТ-25 убедили весь мир, что советская авиапромышленность способна создавать технику высочайшего уровня и что в СССР есть пилоты высокого класса, которым покоряются любые пространства. Полет легендарного чкаловского экипажа, открывший северный авиапуть, которым сегодня летают комфортабельные пассажирские авиалайнеры, был подготовлен лучшими умами страны во главе с выдающимися авиаконструкторами А.Н. Туполевым и П.О. Сухим.

События, связанные с этим

Олимпийский огонь «Климова»

Криптография: история шифровального дела

Соединяя континенты: о полете Валерия Чкалова через Северный полюс

Бросок через Северный полюс: 10 малоизвестных фактов об уникальном перелете экипажа Валерия Чкалова

Восемнадцатого июня 1937 года пилоты Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков отправились в необычный полет. Взлетев на самолете АНТ-25 с подмосковного Щелковского аэродрома (ныне эта воздушная гавань носит имя Чкаловский) они взяли курс на Северный полюс. Спустя 63 часа, преодолев в воздухе без посадки 8 504 километра, летчики из СССР приземлились в пригороде американского Ванкувера.

Важность этого события, навсегда вошедшего в летопись побед отечественной авиации, была именно в выбранном маршруте: до этого никто не пытался «соединять» континенты через Северный полюс. Первым эта воздушная трасса покорилась советским летчикам. Сайт телеканала «Звезда» вспомнил о малоизвестных фактах этого исторического полета.

1. Первым пилотом, пролетевшим через Северный полюс, должен был стать Леваневский. Помешала случайность

В командиры экипажа рассматривались три кандидата, причем Чкалов изначально не был в приоритете. Думали о Михаиле Громове, хорошо знавшем АНТ-25 и уже установившем на нем рекорд дальности. Однако тот страдал язвой желудка и даже лежал в госпитале. Кроме того, незадолго до полета, придя в ангар, Громов обнаружил, что мотор с его самолета сняли и переставили на машину Чкалова. Причины он так и не узнал.

Вторым претендентом на полет был известный полярный летчик Сигизмунд Леваневский, который за участие в спасении людей с раздавленного льдами парохода «Челюскин» стал одним из первых в стране Героев Советского Союза. Интересно, что Леваневский уже начинал подобный трансконтинентальный перелет, однако его машина была вынуждена вернуться из-за якобы неисправности, позже оказавшейся переливом масла. Второй раз лететь на АНТ-25 пилот отказался. А вот Чкалов не испугался и в итоге возглавил экипаж для дерзкого броска через полюс.

2. Против полета выступил Отто Шмидт

«Главный полярник» Советского Союза, начальник Главного управления Северного морского пути Отто Шмидт принципиально возражал против этого полета. Он даже написал Сталину докладную записку, где указал, что в случае катастрофы самолета шансы оказать помощь экипажу равны нулю. Даже приведенные аргументы, что летчики снабжены аварийным запасом, в том числе резиновой лодкой, палаткой, лыжами, ружьями и более чем центнером продовольствия, не убедили Шмидта. Специалисты скептически оценивали шансы пилотов продержаться до прибытия спасателей. Однако ледоколы и пароходы Северного флота были ориентированы на оказание помощи команде Чкалова в случае реальной опасности.

3. Папанин отправился в дрейф по Северному Ледовитому океану специально для обеспечения радиосвязи этого полета

4. Во время полета у экипажа замерзли апельсины

5. Лед со стекол кабины срезали финкой

6. Когда возникла проблема с охлаждающей жидкостью, Чкалов приказал залить в систему чай и кофе из термосов

Байдуков практически пикировал, убрав до предела обороты мотора. Двигатель остыл, из-за чего замерзла дренажная трубка расширительного бачка системы охлаждения. Давление паров в нем возросло, пробив ледяную пробку, но вместе с паром выплеснулось и много воды. Ее уровень понизился, головки цилиндров остались без охлаждения. Это означало, что через несколько минут двигатель перегреется и заклинит над ледяными просторами Арктики. Бросились искать воду, но ее запасы замерзли. Хладнокровие и находчивость проявил Чкалов. Он распорядился залить в систему чай и кофе из термосов. На этой смеси и долетели. Байдуков вспоминал, что именно после этого происшествия впервые заметил в волосах командира седину.

7. «Арктический» самолет

8. Байдуков во время перелета был за штурвалом больше времени, чем Чкалов

9. При посадке самолета топлива осталось всего 77 литров

На самом деле экипаж преодолел 9 130 километров, однако по прямой расстояние между точками взлета и посадки составило как раз те самые 8 504 километра. Встречные ветры и плохие погодные условия удлинили реальный путь самолета. Кстати, в его баках после приземления осталось всего 77 литров топлива из изначальных 5 700.

10. Командир авиабазы, куда приземлился Чкалов, станет позже министром обороны, госсекретарем США и лауреатом Нобелевской премии мира

Первым из официальных лиц, встретивших экипаж Чкалова в США, стал начальник гарнизона генерал Джордж Маршалл. Командир провинциальной военной базы, он в компании советских летчиков попал на прием к президенту Франклину Рузвельту. Возможно, именно это и предопределило взлет карьеры генерала: впоследствии Маршалл станет министром обороны США, госсекретарем и лауреатом Нобелевской премии мира, а также автором знаменитого плана, определившего устройство послевоенной Западной Европы.

Американцы встретили советский экипаж как настоящих героев: президент Рузвельт принял участников перелета в Овальном кабинете Белого дома, отведя на общение два часа вместо запланированных 15 минут. Есть мнение, что именно этот полет способствовал налаживанию дружеских отношений между двумя странами, стал предпосылкой плодотворного сотрудничества СССР и США во время войны. Кстати, Ванкувер по сию пору чтит память о событиях июня 1937 года: в городе открыт монумент, сооруженный на частные средства местных жителей, а имя Чкалова носят улица, парк и музей, где бережно хранятся сувениры, подаренные в разные годы гостями из России.

«Я взлетел в суровом краю вечной зимы» Как российский летчик совершил первый арктический полет в мировой истории

Специалисты Русского географического общества (РГО) и военные исследователи реконструировали маршрут полетов первого полярного летчика России Яна Нагурского, который в 1914 году искал пропавшие экспедиции Георгия Седова и других полярников в районе Новой Земли. Два вертолета Ми-8 с участниками реконструкции пролетели мимо мыса Борисова, полуострова Адмиралтейства, Архангельской губы и острова Панкратьева. 107 лет назад именно этот маршрут на французском биплане Farman MF.11 впервые преодолел поручик Нагурский, который стал пионером арктических полетов. Историю легендарного летчика вспомнила «Лента.ру».

1955 год. Известный польский путешественник и автор книг о полярных исследованиях Чеслав Центкевич читает лекцию в переполненном зале — и в какой-то момент начинает говорить о героях Арктики. Среди прочего, Центкевич упоминает русского летчика Яна Нагурского, «забытого пионера авиации, погибшего в 1917 году». В этот момент в зале поднимается немолодой мужчина, который говорит: «Ну, во-первых, я не совсем русский, а во-вторых, я вовсе не умер». Лектор потерял дар речи, а публика с изумлением уставилась на мужчину, которым действительно был Ян Нагурский — пионер арктических полетов.

Ян Нагурский родился 8 февраля 1888 года в городе Влоцлавек Варшавской губернии Царства Польского, которое в конце XIX века было частью Российской империи. Его отцом был простой мельник, и средств в небогатой семье едва хватило на то, чтобы мальчик окончил шесть классов гимназии.

В 17 лет Нагурский сдал экзамен и стал учителем в сельской школе, а через год его приняли в Одесское юнкерское пехотное училище. Окончив его в 1909 году, молодой человек отправился служить в 23-й Сибирский стрелковый полк в Хабаровске. После года службы Ян решил продолжить образование, подал документы в Санкт-Петербургское Высшее морское инженерное училище и поступил туда.

В 1911 году Нагурский стал курсантом Императорского Всероссийского аэроклуба, где познакомился с Петром Нестеровым, основоположником высшего пилотажа. Вскоре Яна как способного пилота взяли в Гатчинскую офицерскую воздухоплавательную школу: в 1913 году он получил звание военного летчика, параллельно защитив диплом морского инженера.

Год спустя поручика Нагурского вызвал к себе глава Главного гидрографического управления Михаил Жданко. В то время управление по команде от Морского министерства должно было начать поиски трех полярных русских экспедиций, от которых не было вестей, — Владимира Русанова, Георгия Седова и Георгия Брусилова. Жданко поставил перед Нагурским задачу выяснить, можно ли использовать аэропланы для ведения поисков в Арктике.

Использование самолетов в полярных условиях, скорее всего, возможно

Дорога за полярный круг

Между тем офицер Нагурский понимал, что проверить свои слова ему предстоит лично, но российской техники для выполнения полетов в Арктике в то время просто не было. Поэтому поручика отправили во Францию, на завод Фармана для покупки биплана Farman MF.11. Самолет с поплавками для взлета с воды и посадки на нее был способен нести груз в 300 килограммов и развивать скорость до 100 километров в час.

Нагурский хотел выписать из Франции и местного механика. Но французские специалисты, узнав о том, что поручик собирается летать в Арктику, ответили отказом. Проведя около 20 испытательных полетов на Farman MF.11, Нагурский увез упакованный в ящики самолет в Россию.

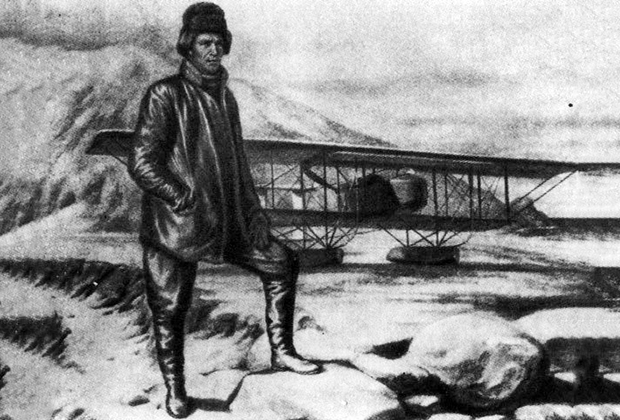

Гидросамолет Яна Нагурского Farman MF.11 в бухте Крестовая губа на Новой Земле

1 августа 1914 года на судне «Эклипс» Нагурский вместе с техникой прибыл в Александровск-на-Мурмане (ныне город Полярный). Там самолет перегрузили на пароход «Печора», а к Яну присоединился авиатехник — матрос из Севастополя Евгений Кузнецов, ранее работавший с аэропланами. Руководил экспедицией капитан 1-го ранга Исхак Ислямов.

16 августа 1914 года пароход «Печора» достиг Крестовой губы, но двигаться дальше из-за льдов он уже не мог. Тогда Нагурский и авиатехник Кузнецов стали собирать Farman MF.11 при почти нулевой температуре воздуха. В этих суровых условиях сборка самолета заняла двое суток.

«Самолет с трудом поднялся надо льдами»

Утром 21 августа 1914 года Нагурский взлетел впервые, сделал несколько кругов и приводнился: полет прошел успешно. Тогда, чтобы не терять времени, он взял на борт запас продовольствия на десять дней, винтовку и лыжи. В 16:30 поручик вместе с авиатехником Кузнецовым вновь поднялся в воздух и отправился на поиски полярных экспедиций.

Из воспоминаний Яна Нагурского:

«Тяжело груженный самолет с трудом поднялся надо льдами, но затем стал быстро набирать высоту; перед нами открывались все более красивые виды. Направо находился остров с грядами островерхих хребтов и спускавшимися по ним ледниками, налево — белый океан, на котором кое-где виднелись темные пятна открытой воды.

Ледяными верхушками сверкали живописные, фантастических форм айсберги. Они были расположены то ровными рядами, то беспорядочно разбросаны; по форме одни напоминали стройные обелиски или призмы, другие — странного вида коряги

Все они искрились, как бы обсыпанные миллионами бриллиантов, в лучах незаходящего солнца. Сознание, что я первый человек, который взлетел на самолете в этом суровом краю вечной зимы, наполняло радостью и беспокойством, мешало сосредоточиться».

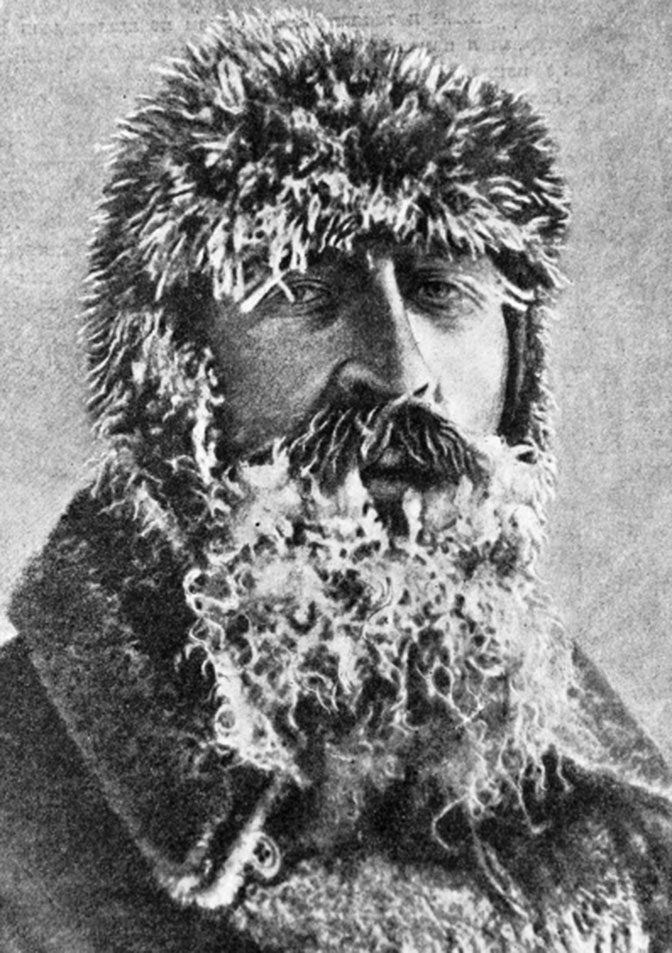

Ян Нагурский у самолета в Арктике

Нагурский и Кузнецов находились в воздухе 4 часа 20 минут: за это время они преодолели расстояние 450 километров. Первый арктический полет в мировой истории завершился успешно.

Мечты о Северном полюсе

Всего за время полярной экспедиции Ян Нагурский совершил пять долгих разведывательных полетов вдоль западного побережья Новой Земли и у Земли Франца-Иосифа. Найти следы исчезнувших полярных экспедиций летчику не удалось.

Но поручик Нагурский выполнил другую, не менее важную задачу: он доказал возможность применения авиации в Арктике. Кроме того, он стал пионером арктической ледовой разведки. В октябре 1914 года Ян Нагурский подготовил доклад об итогах своего участия в экспедиции и дополнил его проектом первого в истории авиаперелета к Северному полюсу.

Ян Нагурский (второй слева) на борту парохода «Печора», возвращающегося в сентябре 1914 года с Новой Земли на материк

Фото: Архив семьи Яна Нагурского

Николай II по достоинству оценил отчет Нагурского и наградил летчика орденом Святой Анны 3-й степени. Вполне вероятно, что поручик совершил бы еще немало подвигов за полярным кругом, но из-за Первой мировой войны развитие арктической авиации было приостановлено.

В итоге план Нагурского об авиаперелете к Северному полюсу в 1937 году воплотил в жизнь герой Советского Союза Валерий Чкалов. Самолет АНТ-25 под его командованием совершил первый беспосадочный полет через Северный полюс из Москвы в американский Ванкувер.

Жизнь в тайнах

После Арктики Ян Нагурский стал командиром авиационного дивизиона Балтийского флота и продолжил эксперименты в небе. Именно он впервые сумел выполнить так называемую петлю Нестерова на гидросамолете.

Дело в том, что в 1917 году в ходе одного из воздушных боев над Балтийским морем самолет Яна Нагурского подбили, но ему вместе с механиком удалось выпрыгнуть из машины в спасательных жилетах. Они провели в воде два часа, после чего им улыбнулась удача в виде подводной лодки, которая доставила обоих в Ригу.

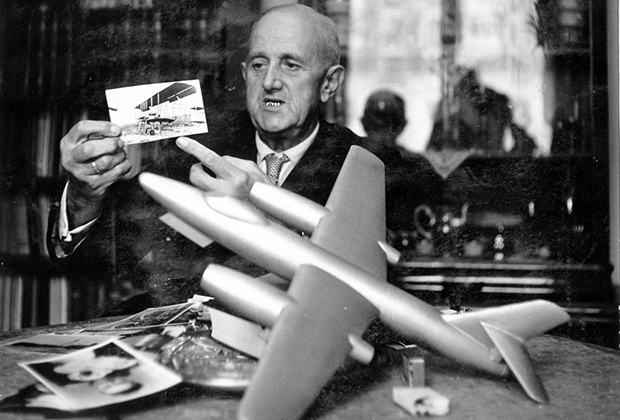

Ян Нагурский с фото Farman MF.11

Фото: Bernard Koszewski / Архив семьи Яна Нагурского

Но случилось так, что про подбитый самолет Нагурского узнали многие, а вот новость о том, что легендарный летчик спасен, осталась незамеченной. Отсюда и пошел слух о его смерти. Впрочем, в том же 1917 году насчет судьбы Нагурского ходили и другие слухи.

Возможно, основанием для таких разговоров стал тот факт, что авиатор несколько месяцев провел в тылу без должности. А в сентябре съезд гидроавиации Балтийского флота по неизвестным причинам потребовал от Нагурского «оставить службу в Морской авиации». Но большевики оценили опыт и знания летчика: в декабре 1917 года он получил работу в испытательном отделе Управления морской авиации.

С небес на землю

На новом месте Нагурский пробыл недолго: в январе 1918 года он оформил двухмесячный отпуск по состоянию здоровья и отправился в Польшу, но обратно уже не вернулся. Много лет спустя Нагурский утверждал, что просто не смог добраться до Петрограда.

Впрочем, по некоторым данным, летчик просто решил для себя, что не будет сотрудничать с большевиками — но не станет и воевать против них.

Вначале он устроился на сахарный завод, а позже работал в Варшаве, где стал сотрудником конструкторских бюро сахарной и нефтяной промышленности. О том, что легендарный летчик жив, в то время знали единицы. Среди них, к примеру, был знаменитый конструктор Игорь Сикорский: он звал Нагурского к себе в США. А американский летчик Ричард Бэрд в 20-е годы лично приезжал к Нагурскому в Польшу, чтобы узнать секреты полетов в Арктике.

Он даже не догадывался, что в 1947 году на архипелаге Земля Франца-Иосифа был открыт ледовый аэродром, названный в его честь. И кто знает, как бы сложилась судьба Нагурского в дальнейшем, если бы он не появился на той самой лекции Чеслава Центкевича.

Спустя год после нее Ян Нагурский посетил Советский Союз, где встретился с ветеранами авиации, а по возвращении в Польшу выпустил две книги воспоминаний. За свои заслуги он получил «Орден Возрождения Польши». Легендарный летчик ушел из жизни в 1976 году.