какой максимальный показатель антител после ковида

Антитела к коронавирусу. Что важно знать.

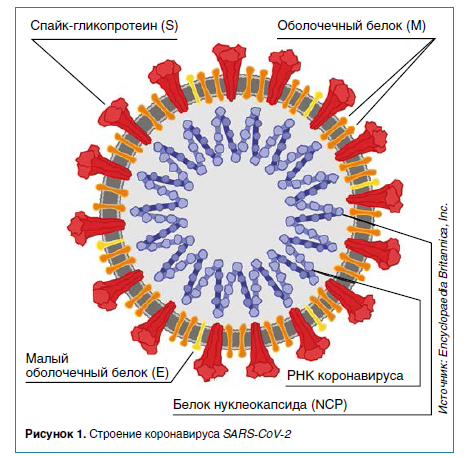

Коронавирусная инфекция изменила жизнь почти всей планеты в целом и каждого из нас в частности. Инфекция часто протекает без симптомов или в лёгкой форме. Как узнать, переболел я или нет (ведь кашлял же зимой)? Являюсь ли безопасным для окружающих? Могу без страха навещать бабушку, маму, друзей? Эти и другие вопросы волнуют многих людей. Прошло достаточно времени чтобы появилась возможность ответить на них. Для оценки возможного иммунитета есть скрининговое исследование на антитела к коронавирусу (IgM и IgG).

Коронавирусная инфекция

Что такое антитела к коронавирусу?

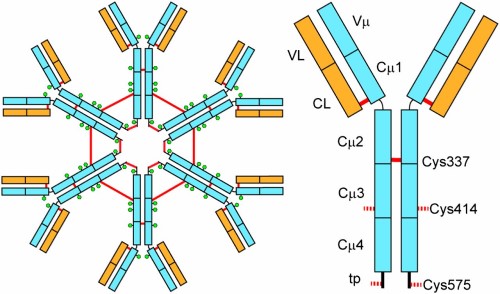

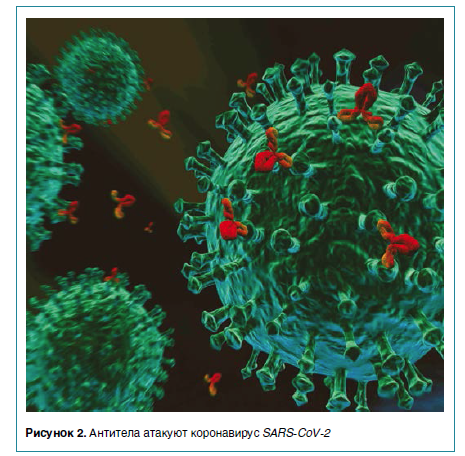

Антитела, или иммуноглобулины – специальные белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента, в том числе CoV-2 в организм человека, даже если не было ярких признаков болезни. Антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции на случай новой встречи с инфекцией.

Как образуются антитела?

На первой неделе заболевания начинают синтезироваться иммуноглобулины М (IgM). Они первыми встречаются с инфекцией, поэтому считаются маркерами острой первичной инфекции. Однако, тест на определение антител класса М может давать неспецифическую реакцию, что в ряде случаев приводит к ложноположительному результату. Поскольку на антитела класса М возложена ответственность первыми начать отражать инфекцию и сделать максимально быстро, то эти белки не очень специфичны и могут не очень точно улавливать вирус. К неспецифической реакции с тест- системой могут привести процессы, связанные с воспалением в организме: острые и хронические воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания, проблемы с щитовидной железой, беременность и так далее. Это называется «ложноположительный» результат.

При стандартном инфекционном заболевании (в том числе и при коронавирусной инфекции) обычно антитела IgM через месяц исчезают, заменяясь на более специфичные антитела IgG. Однако учёные выяснили, что при коронавирусе IgM могут сохраняться длительное время (до 1,5-3 месяцев от появления симптомов, когда уже сам вирус давно не обнаруживается).

Иммуноглобулины А (IgA) также вырабатываются в острый период инфекции. Их основная цель – защитить слизистые оболочки от коронавируса. IgA более избирательны (специфичны), вырабатываются строго на коронавирус. Их уровень снижается после выздоровления, примерно к 1,5- 2 месяцам после инфицирования.

Иммуноглобулины G (IgG) синтезируются последними, через 5-6 недель с момента попадания вируса в организм, и сохраняют информацию о коронавирусе. Обычно IgG являются архивом памяти перенесеных инфекций, в большинстве случаев пожизненно, либо на несколько лет. Механизмы развития иммунной реакции на коронавирус пока изучаются. Неясно, стойкий иммунитет формируется или нет. Это предстоит узнать. Но в любом случае, выявление IgG свидетельствует о факте попадания коронавируса в организм и иммунном ответе организма.

Лаборатория KDL представляет линейку тестов на определение антител к новой коронавирусной инфекции.

Кому они показаны?

Также возможно анонимное выполнение исследование на антитела к коронавирусу с указанием возраста и пола.

Давайте о каждом исследовании по порядку.

Это комплексный тест, скрининговый. Одновременно определяет иммуноглобулины классов М и G, результат по каждому антителу. Выполняется иммунохроматографическим методом (ИХГА). Ответ выдаётся в формате «обнаружено/не обнаружено».

Как понимать результат исследования?

Если Ig M (+) обнаружены, IgG (-)не обнаружены:

Поэтому целесообразно провести исследование мазка из зева методом ПЦР. Если результат ПЦР отрицательный или нет признаков болезни, повторить тест на антитела через 2-3 недели.

Если IgM (+) обнаружены, IgG (+) обнаружены:

Если IgM (-) не обнаружены, IgG (+) обнаружены:

Если IgM (-) не обнаружены, IgG (-) не обнаружены:

Тест выполняется методом ИФА на анализаторе, производитель Евроиммун, Германия. Результат выдается в виде цифрового значения (коэффициент позитивности = КП).

IgA – показатели ранней инфекции, являются более точными в отличие от IgM, поскольку более специфичны.

Как правильно прочитать результат?

Положительный результат – более 1,1. Говорит об обнаружении IgA и может означать:

Пограничный результат – в интервале 0,8 – 1,1. Требует повторного исследования через 2 недели, поскольку может означать:

Отрицательный результат –менее 0,8. Означает отсутствие антител IgA, что возможно, если:

Исследование выполняется на анализаторе методом ИФА, производитель Евроиммун, Германия. Результат в виде цифрового значения (коэффициент позитивности = КП).

Расшифровка результатов:

Положительный результат –более 1,1. IgG выявлены, а это может быть в следующих случаях:

Пограничный результат –в интервале 0,8 – 1,1.

Возможно, IgG ещё немного, что требует повторить исследование через 2 недели и возможно, когда:

Отрицательный результат –менее 0,8.

IgG не обнаружены, что может быть, если:

Выполняется методом ИФА, методика автоматизированная, тест-системы российского производства. Заключение в виде цифры (коэффициент позитивности)

Выявление антител класса IgG говорит о наличии иммунного ответа на встречу с инфекцией в прошлом и является признаком перенесенного заболевания

Нужна ли специальная подготовка для определения антител к коронавирусу?

Подготовка не нужна. Для исследования сдаётся венозная кровь утром натощак или днём в часы работы медицинских офисов через 3 часа после еды. Чистую воду без газа пить можно.

Обращаю Ваше внимание, что все результаты исследований должен интерпретировать врач! Ведь полноценная картина складывается из данных истории болезни, осмотра, лабораторных и инструментальных данных. Будьте здоровы с лабораторией KDL, берегите себя и близких!

Чтобы избежать очередной волны коронавирусной инфекции нужно формирование популяционного иммунитета. Для этого необходима вакцинация не менее 70% населения. Ошибочно думать, что после прививки нельзя заболеть. Эффективность вакцины показывает, какой процент человек перенесет инфекцию в легкой форме или бессимптомно. Чтобы понять сформирована ли защита нужен анализ на антитела на ковид.

Когда надо пройти исследование

Оно необходимо для проверки иммунного ответа, если человек перенес предположительно COVID-19, получил положительный результат ПЦР или прошел вакцинацию.

Что такое иммуноглобулин IGM и IGG

Какие бывают тесты на антитела

В лабораториях Санкт-Петербурга используют несколько вариантов тест-систем. Всего их существует около 150 разновидностей. Они бывают качественные, то есть выявляющие наличие в сыворотке крови антител, и количественные. Они показывают их число на единицу объема биоматериала. Кроме того, системы могут быть ориентированы на разные виды белков:

Существует еще проверка на кавидность, то есть прочность связывания антигенов и антител. Она используется для установления эффективности выработанного иммунитета.

Точность исследования

Чтобы сравнить результаты сделанных в разное время исследований, проверку надо проводить с помощью одного и того же метода. Какие-то исследование ориентируются на показатель 400 единиц, а другие на 2. Поэтому в расшифровке всегда указывают референсные значения.

Обширное исследование качества тест-систем проводилось в Европе, Азии и США. Оно показало, что в существующие виды проверки в первую неделю после болезни обнаруживают антитела у 30% пациентов. На второй недели этот показатель увеличивается до 70%, через 21 до 90%. Ложноположительные результаты были обнаружены всего в двух процентах случаев.

Как интерпретировать результаты

Понять, что означают цифры, указанные в анализе без специалиста достаточно сложно. Тем более, что разные лаборатории используют разные принципы подсчета. В памятке Минздрава указаны следующие референсные значения:

Сколько антител необходимо после вакцинации

Достоверных исследований на эту тему пока не существует. Ни одна из стран не представила обзорные работы с достаточным уровнем доказанности.

Где пройти обследование

Сделать анализ на антитела на ковид возможно в большинстве учреждений Санкт-Петербурга. Чтобы проще было выбрать клинику в шаговой доступности, достаточно воспользоваться нашим порталом. Для этого нужно зайти на сайт, изучить информацию о медицинских центрах города и выбрать любой. После этого надо позвонить операторам службу поддержки по телефону +7(812)385-46-27. Они забронируют талон на исследование, подскажут, что надо взять с собой, предупредят, надо ли готовиться к проверке. Портал создан в интересах пациентов, поэтому помощь в подборе медцентров бесплатная.

Что еще указано на сервисе? Тут можно посмотреть:

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом.

Иммунный ответ на коронавирус SARS-CoV‑2 у больных COVID‑19

Академик Российской академии наук, д.м. н., президент

ФБГУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

В статье представлен анализ результатов исследований иммунного ответа и памяти к SARS-CoV‑2, включая все ветви адаптивного иммунитета, иммуноглобулины, В-клетки памяти, CD8+- и CD4+-T-клетки у больных в динамике в течение 6–8 месяцев после начала заболевания.

Гуморальное звено

Факт первичного иммунного ответа слизистых на COVID‑19 необычен и требует объяснения. Обсуждаются две гипотезы.

Первая: вирусы контаминируют слизистые дыхательных путей и ЖКТ за 7–14 дней до появления системного ответа и клинических проявлений инфекции, поражая клетки микробиоты — используют их для репродукции вируса.

Вторая: кросс-реактивная продукция антител, предпосылкой которой являются Spike-реактивные CD4+-Т-клетки, обнаруженные у большинства пациентов с COVID‑19 и более чем у 34 % неинфицированных людей. Это подтверждает существование общих эпитопов эндемичных коронавирусов, вызывающих банальные ОРВИ и COVID‑19.

Важно, что изотипы иммуноглобулинов (либо IgG, либо IgA) конкурировали за нейтрализующую активность по отношению к SARS-CoV‑2 в зависимости от локализации. Сывороточные антитела IgG сильно коррелировали с величиной IgG-ответа и тяжестью заболевания. У пациентов, например, с IgA-назальным ответом определялась высокая активность нейтрализации вирусов. Инфекция у таких больных протекала бессимптомно.

Это, с одной стороны, предполагает возможность нейтрализации вируса с помощью IgA слизистых без системного ответа, что имеет отношение к исходам заболевания. А с другой стороны, из-за множества корреляций, наблюдаемых между типами антител и их активностью в разных анатомических участках, клиническая интерпретация гуморального ответа существенно затруднена.

Кроме того, эти данные имеют важное значение для нашего понимания защиты вакцинации, индуцирующей системный ответ на вакцинные гены или белки коронавируса по классическому пути и обеспечивающей иммунный ответ слизистых оболочек на 3–6‑й неделе после вакцинации. В идеале вакцина должна не только защитить реципиента от неизбежной болезни, но и предотвратить бессимптомное носительство, что закрыло бы проблему бессимптомных носителей в популяции.

Титры Spike IgА и RBD IgА сохранялись на стабильном уровне на протяжении всего периода наблюдения t1/2— 210 дней, но у отдельных пациентов уровень специфических IgА-антител достоверно снижался через 90 дней.

Нельзя дать однозначный ответ в отношении серонегативных случаев COVID‑19. По-видимому, кроме протективного эффекта иммунитета слизистых, ответ напрямую связан с уровнем вирусной нагрузки SARS-CoV‑2. С одной стороны, высокие вирусные нагрузки связаны с более ранним ответом антител, в то время как у пациентов с низкой вирусной нагрузкой не может быть сероконверсии. С другой стороны, кинетика иммунного ответа может быть показателем скорости элиминации вируса у больного.

Идентификация специфичных В-клеток памяти к Spike, RBD и NCP с использованием флюоресцентно окрашенных зондов на IgD– и (или) CD27+ c последующей дифференцировкой по изотипам поверхностных IgM, IgG или IgA показала следующее. Количество специфических В-клеток увеличивалось в течение 120 дней после начала заболевания с последующим выходом на плато, в то время как Spike-специфические В-клетки памяти у людей, не заболевших COVID‑19, практически не встречались. RBD-специфические В-клетки появлялись на 16‑й день, и их количество увеличивалось в течение последующих 4–5 месяцев. Интересно, что только 10–30 % Spike-специфических В-клеток памяти было специфично для домена RBD через 6 месяцев после выздоровления больных.

NCP-специфичные В-клетки памяти также стабильно увеличивались в те же сроки и определялись спустя 5–6 месяцев после заболевания. Представленность изотипов иммуноглобулинов Spike-специфических В-клеток имела следующую динамику. В ранней фазе (20–60 дней) после заболевания IgM+ и IgG+ на В-клетках были представлены одинаково. В период после 60 дней до 240‑х суток преобладали IgG+ Spike-специфические В-клетки. Частота IgА+ Spike-специфических клеток составляла примерно 5 %, и они равномерно распределялись в течение всего периода наблюдения в 8 месяцев. Корреляция между сывороточным IgA и IgA слизистых оболочек не проводилась.

Сходная картина динамики наблюдалась и в случае IgG+, IgM+ и IgА+ к эпитопам RBD и NCP коронавируса. В то же время долгосрочное присутствие циркулирующих В-клеток памяти, направленных как против основных SARS-CoV‑2‑нейтрализующих таргетов (Spike и RBD), так и против не нейтрализующего таргета (NCP), свидетельствует о клеточной памяти, сохраняющейся после естественного воздействия вируса. Это может быть использовано для планирования ревакцинации. Тот факт, что почти все RBD- специфические IgG+-В-клетки памяти экспрессировали CD27, свидетельствует о долгосрочной иммунной памяти.

Анализ полученных данных говорит о том, что снижение нейтрализующих и других антител к SARS-CoV‑2 после клинического выздоровления вовсе мунитета. Просто с развитием и сохра- нением памяти В-клеток, способных активизироваться при встрече с новыми штаммами коронавируса, уровень антител в сыворотке снижается, в то время как IgА-ответ слизистых сохраняется на постоянном уровне в течении всего периода наблюдения.

Клеточный ответ

Процент больных с обнаруживаемыми циркулирующими CD8+-Т-клетками памяти через месяц после возникновения симптомов составил 70 %. К 6–9 месяцам клетки обнаруживались у 50 % выздоровевших пациентов. Фенотипические маркеры показали, что большинство SARS-CoV‑2‑специфичных CD8+-Т-клеток представлены терминально дифференцированными клетками памяти.

Циркулирующие SARS-CoV‑2‑специфичные CD4+-Т-клетки памяти через месяц после начала заболевания обнаруживались у 93 % пациентов. Через 6–9 месяцев уровень этих клеток был стабильным, а сами они выявлялись у более чем у 90 % пациентов, перенесших COVID‑19. Причем это касалось как Spike-специфичных, так и мембраноспецифичных CD4+-Т-клеток памяти.

Интересно, что при сравнении параметров иммунного ответа у больных с тяжелым и легким течением инфекции гуморальные показатели были более высокими у тяжелых больных, в то время как CD8+-Т-клетки были стабильными, а CD4+ — более низкими в тяжелых случаях заболевания. Объяснений этому феномену нет, важно, что слабый ответ Т-клеток наблюдается в острой фазе заболевания. Кроме того, важна и методология исследования клеточного им-мунитета.

Нарушения клеточного ответа проиллюстрированы дефицитом интерферонов I и II типов у пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми формами COVID‑19 по сравнению с легкими и бессимптомными случаями заболевания. Это может быть связано с подавлением воспаления интерлейкином‑12 (IL‑12) и развитием вторичного дефекта клеточного иммунитета.

Иммунное взаимодействие

Большой интерес представляет изучение взаимодействия гуморального и клеточного ответа на SARS-Cov‑2. В исследованиях RBD-IgG, Spike IgА, RBD-В-клеток памяти, CD8+- и CD4+-Т-клеток в динамике у одних и тех же пациентов установлено, что у большинства из них (64 %) положительные показатели отмечались через 1–2 месяц после начала заболевания. Через 5–8 месяцев число реконвалесцентов, позитивных на пять тестов, снизилось до 43 %. В то же время как минимум три из пяти тестов были положительными спустя 6–9 месяцев. Важно отметить, что IgG на Spike дает на порядок больше положительных ответов, чем на RBD-антиген. Попытки связать гуморально- клеточные взаимодействия не привели к успеху из-за неоднородности участников исследования и методик оценки иммунного ответа.

Неопределенный результат

В метаанализе 22 исследований (4969 пациентов) установлены неблагоприятные признаки тяжелых форм болезни и летальных исходов, такие как лимфопения и нейтрофилез. Поскольку CD4+-Т-клетки необходимы для сбалансированного и эффективного иммунного ответа, неудивительно, что низкий уровень лимфоцитов может отражать гипервоспалительные процессы и способствовать более тяжелому течению заболевания и повышенной смертности.

Нейтрофилы как неотъемлемая часть врожденной защиты контролируют баланс микробиоты и элиминацию продуктов клеточной деструкции за счет производства активных форм кислорода и высвобождения нейтрофильных внеклеточных ловушек в венозном кровотоке. Лимфопения (менее 500 клеток в 1 мкл) указывает на повышение риска тяжелой формы заболевания и смертельных исходов при COVID‑19 в 3 раза. Стойкий нейтрофилез со сдвигом влево свидетельствует об истощении костномозгового резерва, а при сдвиге вправо отражает нарушения выхода клеток в ткани. Этот легко контролируемый анализом крови параметр указывает на более чем семикратное увеличение для пациента риска заболеть тяжело и погибнуть от COVID‑19.

Попытки выявить закономерности иммунного ответа на SARS-CoV‑2 оказались пока безуспешными.

Во-первых, можно сделать вывод, что переболевшие коронавирусной инфекцией сохраняют иммунную память в последующие 6–9 месяцев. Дальнейшие динамические исследования покажут, в какие сроки наступает снижение иммунного ответа, требующее профилактической вакцинации и (или) ревакцинации.

Во-вторых, и это очень интересно, каждый изученный компонент иммунного ответа и иммунной памяти демонстрирует различную кинетику. Это связано с индивидуальным ответом на инфекцию, наличием преморбида и частого превращения моноинфекции в смешанные инфекции SARS-CoV‑2 с активизировавшейся микробиотой больного.

В-третьих, неоднородность ответа может быть центральным признаком, характеризующим иммунную память к SARSCoV‑2. Биологические специфические IgG имеют 21 день периода полураспада, уровень антител с течением времени отражает продукцию короткоживущих, а потом и долгоживущих плазматических клеток. С точки зрения исчезновения возбудителя в течение нескольких дней после появления клиники, процесс наработки антител должен быть снижен к 6 месяцам, но, если SARS-CoV‑2 Spike и RBD IgG сохраняются дольше 8 месяцев, это означает, что вирус персистирует в организме хозяина или его микробиоте. Нельзя исключать и связь с пролонгированным иммунным ответом естественной реиммунизации циркулирующими эпидемическими альфа-коронавирусами, поддерживающими иммунный ответ.

В-четвертых, выявление и анализ SARSCoV‑2‑специфических В-клеток памяти потенциально могут применяться в качестве маркера гуморального ответа при вакцинации. Сейчас исследования поствакцинального иммунного ответа проводятся с использованием иммунофлуоресцентного анализа с оценкой IgM- и IgG-антител в качестве маркеров эффективности вакцины (рис. 3). Методы ИФА-диагностики, к сожалению, не стандартизованы едиными белками S, RBD, NCP, качество которых зависит от очистки антигена. Поскольку количество В-клеток памяти стабильно с течением времени, они могут представлять собой более надежный маркер продолжительности гуморальных иммунных реакций, чем иммуноглобулины сыворотки крови.

Таким образом, из результатов исследований иммунного ответа у больных COVID‑19 невозможно сделать какие-либо выводы о защитном иммунитете при новой коронавирусной инфекции. Ведь изучение антител и клеток памяти при этом заболевании пока еще не завершено. А значит, обсуждаемые механизмы защитного иммунитета против SARS-CoV‑2 у людей окончательно не определены.

Источник: Газета «Педиатрия сегодня» №6, 2021

Чем старше человек, тем больше у него вырабатывается антител IgG после перенесенного COVID-19

Чем старше человек, тем больше у него вырабатывается антител IgG после перенесенного COVID-19

Возраст – наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции.

У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19. В возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител в 2 раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания. К такому выводу пришли специалисты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Лабораторной службы Хеликс в рамках всероссийского исследовательского проекта «ОТКЛИК». Совместный проект посвящен изучению сроков появления специфических антител класса IgG к спайковому (S) белку возбудителя SARS-CoV-2 и изменению их концентрации в различные периоды после перенесенного COVID-19.

Всего в исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 69 лет, перенесших коронавирусную инфекцию с разной степенью тяжести: бессимптомной, легкой и тяжелой. В рамках проекта за период наблюдения с августа 2020 года по май 2021 года проводился анализ изменения уровня антител в течение 180 суток после перенесенной болезни. Исследования антител IgG к SARS-CoV-2 выполнялись Лабораторной службой Хеликс. Отмечено, что у мужчин и женщин со временем по-разному проявляется динамика изменений уровня антител в крови. У мужчин антитела IgG достигают пиковой концентрации на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются на этом уровне до 60-х суток, после чего начинают снижаться. Между тем у женщин концентрация IgG-антител также постепенно нарастает до 60-х суток, но наблюдается и дальнейшее увеличение их уровня вплоть до 180-х суток.

Кроме этого, установлено, что у лиц, перенесших COVID-19 тяжелого течения, вырабатывается более высокое количество антител. Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в этом случае, как правило, выше в 2 раза, чем при легком течении болезни. Это можно объяснить тем, что у людей в возрасте иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста.

Данные, накопленные и изученные в ходе проекта «ОТКЛИК», помогут лучше понять особенности гуморального иммунитета у переболевших COVID-19, определить рекомендации по динамическому наблюдению и лабораторному обследованию пациентов, перенесших заболевание с разной тяжестью течения. Общие итоги проекта будут подведены в конце августа 2021 года.

В рамках проекта «ОТКЛИК» также исследовался спектр и частота встречаемости симптомов COVID-19. По данным, полученным за период наблюдения, наиболее частыми проявлениями болезни были: отсутствие и (или) снижение обоняния (77%), повышение температуры тела (72%), головная боль (67%). Более чем в половине случаев наблюдались боль в мышцах, отсутствие/снижение вкуса, кашель и насморк. Менее чем в 50% случаев отмечались потливость, боль в горле, диарея, одышка, боль в животе, а также рвота. Динамика проявления симптомов по дням свидетельствует о том, что самым ранним проявлением болезни стало повышение температуры, а также у небольшой части лиц рвота. На 2-3 сутки добавляются боль в горле, головная боль, боль в мышцах, потливость, боль в животе, насморк и диарея. На 3-5 сутки появляются кашель, одышка, снижение/отсутствие вкуса и обоняния. На третьи сутки наблюдается максимальное проявление всех симптомов. Начиная с 6-8 суток при легкой и средней тяжести заболевания происходит снижение симптоматики.