какой материк открыли лазарев и беллинсгаузен

Холодный прием: русские моряки первыми увидели Антарктиду

200 лет назад, 28 января 1820 года, русские моряки совершили последнее в истории великое географическое открытие. Им удалось доказать существование загадочного материка в районе Южного полюса. Это был настоящий прорыв, сравнимый со свершениями Колумба, Да Гамы и Магеллана. «Известия» вспоминают о плавании Беллинсгаузена и Лазарева.

Спор об Антарктиде

О такой экспедиции мечтали многие. И многие считали ее авантюрой, погоней за призраками. Знаменитый британский мореплаватель Джеймс Кук в 1770-е приблизился к Антарктиде. Он перешел через 71-й градус южной широты, но, встретив сплошную ледовую преграду, повернул обратно. Кук утверждал, что плавание к южному полюсу невозможно, и отвергал возможность существования материка на высоких широтах. Впрочем, впоследствии он заявлял, что такой материк, возможно, и существует, но достичь его невозможно. На географических картах в районе южного полюса часто изображали контуры таинственного материка. При этом многие ученые в те годы вообще отрицали существование земли на Южном полюсе.

Уильям Ходжес. Моряки наблюдают айсберг во время второго путешествия Джеймса Кука. 9 января 1773 года

Блестящую догадку о существовании южного полярного континента за полвека до путешествия Беллинсгаузена высказал Михаил Ломоносов. В трактате «Мысли о происхождении ледяных гор в северных морях» великий ученый утверждал, что наличие «падунов» (то есть айсбергов) свидетельствует о расположенных поблизости берегах, от которых отрываются эти ледяные глыбы. И раз в южных высоких широтах таких «падунов» встречается гораздо больше, чем в северных, то можно предполагать, что именно там, на крайнем юге, и расположен загадочный материк. А если он существует — его следует открыть!

Бросок на Юг

Идею плавания к южному полюсу отстаивал Иван Крузенштерн — герой первого русского кругосветного путешествия. Участником той экспедиции был и молодой Фаддей Беллинсгаузен. Крузенштерн красноречиво доказывал необходимость «броска на юг»:

«Сия экспедиция, кроме главной ее цели — изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете поверить всё неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оной недостатки, дабы она могла признана быть, так сказать, заключительным путешествием в сем море»

Иван Федорович Крузенштерн

Поддерживал начинание и морской министр Российской империи Иван де Траверсе.

Идея неожиданно заинтересовала самодержца. Вообще-то император Александр I не считался покровителем флота. Решающие сражения наполеоновских войн происходили на суше — и Россия в его годы укрепляла артиллерию, кавалерию и пехоту. Военные эскадры оказались на периферии государственного внимания.

Это время, осененное гением молодого Пушкина, называют Золотым веком русской литературы. Схожий подъем ощущали и путешественники, стремившиеся приблизить к России все континенты. Снаряжались кругосветные экспедиции, путешествия к американским берегам и в Северный Ледовитый океан. Но самые дерзкие мечты путешественников были связаны с поиском неизвестной земли на «крайнем юге». И Александру этот прожект сразу приглянулся. После победы над Бонапартом, после учреждения Священного союза, он задумался и о географических открытиях.

Получив высочайшее одобрение, Крузенштерн незамедлительно приступил к подготовке экспедиции. Он действительно торопился, потому что знал, что через полвека после путешествий Кука Европа снова готовилась к исследованию южнополярных морей — и нужно было спешить, чтобы завоевать приоритет. Крузенштерн писал:

«Славу такового предприятия не должны мы допускать отнять другим у нас, она в продолжение краткого времени достанется непременно в удел англичанам или французам. По сим-то причинам почитаю я сие предприятие одним из важнейших, как когда-либо предначинаемы были»

Более дерзкого замысла история русских морских путешествий не знала. Это была первая крупная корабельная экспедиция, снаряженная за государственный счет и под руководством Морского министерства.

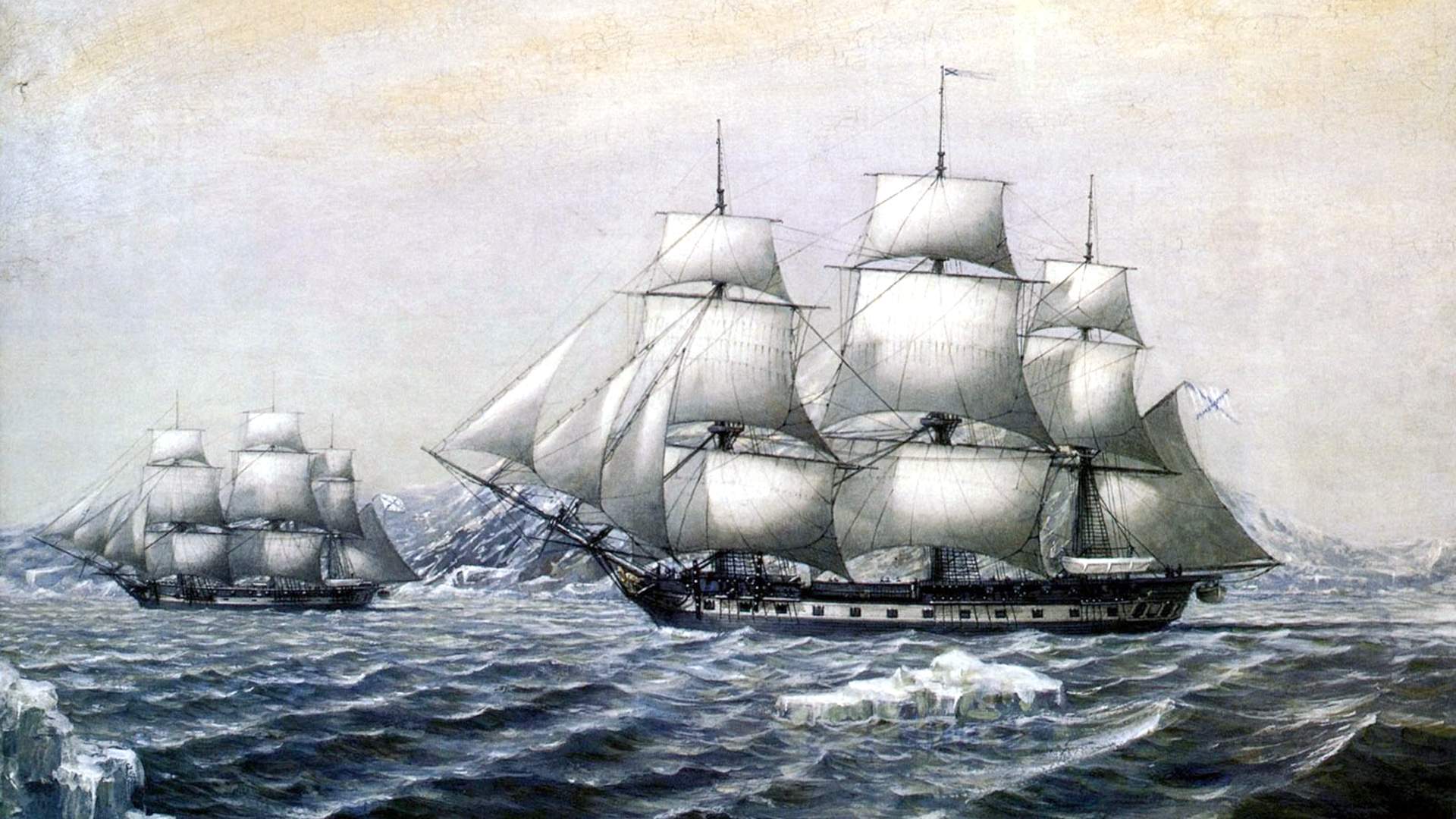

Шлюп «Мирный». Акварель из альбома П. Михайлова

Возглавил экспедицию Беллинсгаузен, вставший на капитанский мостик шлюпа «Восток». Вторым кораблём экспедиции стал «Мирный» — под командованием Михаила Лазарева. Команду набрали из числа добровольцев — или, как говорили в те времена, «охотников». Лазарев писал: «Кук задал нам такую задачу, что мы принуждены были подвергаться величайшим опасностям, чтобы, как говорится, не ударить в грязь лицом». Символично, что одним из первых приказов Беллинсгаузена была отмена телесных наказаний на шлюпе. Отправляясь в столь опасный путь, участники путешествия должны были сплотиться.

Открытие во льдах

В июле 1819 года «Восток» и «Мирный» подняли якоря и вышли из кронштадтской гавани. Мореплавателям предписывалось вести изыскания до самой отдаленной широты, которую можно достигнуть.

Копенгаген, Портсмут, остров Тенерифе. В ноябре они пополняли запасы в Рио-де-Жанейро. В наше время, к 200-летию легендарной экспедиции, в Рио открыли памятник Беллинсгаузену.

И. Айвазовский. Большой рейд в Кронштадте. 1836 год

Лучшими средствами от цинги тогдашние моряки и доктора считали лимоны, горчицу и квашеную капусту. Экспедиция не испытывала недостатка в этих продуктах. Вдоволь было и чаю. Именно тогда этот напиток получил в России широкое распространение.

Они стремились к полярным широтам. 22 декабря моряки впервые увидели огромную льдину, которая кишела пингвинами. 3 января 1820 года экспедиция оказалась поблизости от острова Южный Туле — это был самый близкий к полюсу островок, которого в свое время достигла экспедиция Кука. К середине января 1820 года впервые в истории русского флота шлюпы «Восток» и «Мирный» пересекли Южный полярный круг. На крайнем юге лютый холод не остановил закаленных сынов Севера. У многих моряков имелся опыт службы в суровом климате Балтики и Белого моря.

Генри Чемберлен. Уличные торговцы в Рио. Акварель, около 1819–1820 годы

Наконец, 28 (16) января 1820 года шлюпы достигли 69°25′ южной широты. Этот день и считается точкой отсчёта в истории освоения Антарктиды — безлюдного ледяного материка. До них никто не видел эту картину: белая бесконечность! Беллинсгаузен повел корабли вдоль ледяной громады.

В личном письме Лазарев писал, что в этот день они «встретили матерой лед чрезвычайной высоты» и, пытаясь продвинуться на юг, «всегда встречали льдинный материк, не доходя 70°». Лазарев прекрасно понимал, что перед ним — горы материкового происхождения. Над шлюпами кружили птицы — аборигены Антарктиды.

Они первыми в мире подошли к антарктическим шельфовым ледникам. Обнаруженную землю русские моряки назвали Льдинным материком. Хотя тогда, в январе 1820 года, дотошный Беллинсгаузен ещё сомневался в том, что открыл именно материк.

Вид Сиднея. Акварель из альбома П. Михайлова

На следующий год, после «отдыха» (а точнее — новых исследований) у берегов Австралии, экспедиция снова направилась к южному полюсу. Тогда-то и были сделаны открытия, после которых у Беллинсгаузена и Лазарева исчезли последние сомнения, что они достигли материка!

Открыв первый антарктический остров, не скованный льдами, они дали ему имя императора Петра Великого, основоположника русского флота. А потом, 17 января 1821 года, приметили широкий, основательный берег, который назвали в честь Александра I. У моряков имелись все основания считать, что это и есть загадочный континент.

«Здесь за ледяными полями мелкого льда и островами виден материк льда, коего края отломаны перпендикулярно, и который продолжается по мере нашего зрения, возвышаясь к югу подобно берегу»

Так писал Беллинсгаузен морскому министру.

Гораздо позже, уже в 1940-е годы, выяснилось, что это все-таки остров протяженностью в 378 км, отделенный от материка узким проливом и связанный с ним единым покровом шельфового льда.

Путешествие принесло немало самых разных открытий. Моряки научились получать пресную воду из льдов айсбергов. Еще одной находкой экспедиции стали императорские пингвины — на удивление крупные, с чинной осанкой. Путешественники называли вновь открытые острова своими именами. Так в окрестностях Антарктиды появились острова, поименованные в честь Михаила Анненкова и Ивана Завадовского.

Пингвины. Акварель из альбома П. Михайлова

Участвовал в плавании и талантливый художник — Павел Михайлов. Первым из живописцев он запечатлел Антарктиду. В наше время его рисунки воспринимаются как доказательство приоритета российских исследователей в открытии белого материка.

В обратный путь первопроходцы отправились с чувством исполненного долга. Лишь одно вызывало грусть: им так и не удалось высадиться на «Льдяном материке».

Путешествие продолжалось 751 день. За это время парусники прошли около 100 тыс. км и открыли 29 новых островов. И за всё плавание Беллинсгаузен и Лазарев ни разу не потеряли из виду корабли друг друга. Для того времени это было уникальным достижением. Благодаря высокому уровню организации, без надежды на «русский авось», плавание обошлось без неприятных неожиданностей. Даже печки, водруженные на палубе, исправно несли свою службу и спасали героев от обморожения. Не случайно оба командира позже дослужились до адмиральских регалий. Они умело провели корабли между льдами и в долгой экспедиции избежали болезненных ошибок.

Борьба за умы

Мало совершить открытие — нужно еще, чтобы мир узнал о нем и поверил в него. Моряки, вернувшиеся с полюса, ощущали себя героями. «Каково ныне русачки наши ходят!» — с гордостью поговаривал Лазарев. Но мало кто на Западе был готов рукоплескать русским первооткрывателям ледяного материка.

И всё-таки в научных журналах появлялись публикации, посвященные героической экспедиции. Среди участников путешествия выделялся Иван Михайлович Симонов — будущий ректор Казанского университета. Первый в истории крупный учёный, оказавшийся в южнополярных широтах. В путешествии он вел географические, метеорологические, этнографические, зоологические наблюдения, собирал всевозможные коллекции для музеев, которые служат науке и в наше время. И симоновское «Слово об успехах плавания шлюпов «Восток» и «Мирный» около света и особенно в Южном Ледовитом море в 1819, 1820 и 1821 годах», опубликованное на русском, немецком и французском, стало мировой сенсацией.

Вид ледяных островов 4 марта 1820 года. Акварель из альбома П. Михайлова

В 1824 году и Беллинсагузен закончил работу над трактатом «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света шлюпов «Восток» и «Мирный». После долгих проволочек, в 1831 году, книга, карты для которой подготовил сам путешественник, вышла в свет.

И всё-таки в мире до сих пор подвиг русских мореплавателей если не отрицают, то замалчивают. Редко вспоминают о первой Антарктической экспедиции, еще реже переиздают документы, связанные с открытиями Беллинсгаузена и Лазарева. Русские офицеры хотели прославить места героических побед над Великой армией Наполеона. Но в наше время остров Бородино называется Смит, остров Березина переименован в Гринвич, Лейпциг назван в честь Нельсона. Это печально и несправедливо.

Южное сияние. Акварель из альбома П. Михайлова

К концу XIX века мир основательно забыл об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. За приоритет в открытии Антарктиды боролись американцы и англичане. И даже в нашей стране память о первопроходцах антарктических морей долгое время оставалась уделом узкого круга специалистов по истории флота. Историческая правда восторжествовала только в 1940-е годы. Именно тогда стали появляться научные статьи и доклады, посвященные истории легендарного плавания. Важную роль в восстановлении справедливости сыграл выдающийся советский географ Евгений Шведе.

После Второй мировой войны уже советские исследователи продолжили начатое некогда русскими мореплавателями. И первая отечественная южнополярная станция получила название «Мирный» — в честь легендарного шлюпа. С тех пор наши ученые, полярники, летчики, моряки не покидают Антарктиду. Меняются вахты, экспедиции, но флаг нашей страны неизменно представлен на белом материке.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Заглянуть за горизонт. История открытия Антарктики — в экспонатах выставки Музея героев

В январе 2020 года исполнится 200 лет со дня открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В преддверии круглой даты в Музее героев Советского Союза и России открылась выставка «69°21’28». Истории русской Антарктики», которая прослеживает путь отечественных покорителей самых южных широт планеты с XIX века до наших дней. Истории, которые скрываются за экспонатами выставки, рассказывает заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея-панорамы «Бородинская битва» Артем Савинов.

Совместный материал mos.ru и агентства «Мосгортур».

Опровергнуть мнение Джеймса Кука

Предположения о том, что далеко на юге есть какая-то земля, высказывались еще в Античности. В Средние века очертания фантастической Неведомой Южной земли, или Terra Australis Incognita, начали появляться на картах. Поиски неизвестного континента усилились в эпоху Великих географических открытий. За его берега принимали разные новые земли на юге земного шара — за Австралией даже закрепилась часть старинного названия. Наконец во время своей последней экспедиции в 1770-е годы Джеймс Кук сумел дважды пересечь Южный полярный круг. Материка за ним английский мореплаватель не обнаружил. Терра инкогнита на какое-то время пропала с мореходных карт.

Экспедиция Лазарева и Беллинсгаузена не была спонтанной. С начала XIX века было совершено несколько успешных кругосветных экспедиций: Фаддей Беллинсгаузен, родившийся за год до смерти Кука, был участником первого кругосветного путешествия Ивана Крузенштерна в 1803–1806 годах, Михаил Лазарев в 1813–1815 годах командовал третьим.

В июле 1819 года на поиски Антарктиды из Кронштадта вышли трехмачтовые шлюпы «Восток» и «Мирный». Командующий экспедицией капитан II ранга Беллинсгаузен шел на «Востоке», лейтенант Лазарев был командиром «Мирного».

Поразительный факт: антарктическая экспедиция была, пожалуй, первой в ряду русских кругосветных экспедиций, которая не преследовала ни коммерческих, ни военных задач. Перед ней стояла цель заглянуть за горизонт, обозначенный в предыдущем столетии Джеймсом Куком. Встретившись с тяжелыми льдами, тот заключил, что никакой земли дальше нет, а если и есть, то достигнуть ее современными средствами невозможно. Мнение Кука не оспаривалось, так что внизу на картах стали изображать океан — такой же, как Северный Ледовитый наверху.

Беллинсгаузен и Лазарев сумели опровергнуть утверждение Кука, предприняв поход запредельной сложности. Ходить на паруснике во льдах, не имея механического двигателя, чрезвычайно опасно. Любой маневр на парусах вблизи льдин и айсбергов был почти на грани невозможного.

Предчувствие Ивана Ивановича

Морским министром Российской империи в то время был уроженец Франции Жан-Батист Прево де Сансак, маркиз де Траверсе. Он перебрался в Россию при Екатерине II и сменил имя на Ивана Ивановича. Это был опытный моряк с боевым опытом, участник Войны за независимость в Америке. Его командование в России пришлось на сложный период, но как организатор экспедиции он сыграл важную роль.

Де Траверсе всеми силами выталкивал «Восток» и «Мирный» из Кронштадта именно летом 1819-го, хотя небезосновательно считается, что экспедиция была недостаточно хорошо подготовлена. Возможно, он располагал некими разведывательными данными, а может быть, сработало чутье морского волка — спустя несколько дней после русской экспедиции к берегам Антарктиды подошла британская, еще через некоторое время — американская.

Новый материк был открыт 28 (по старому стилю — 16) января 1820 года. В этот день русские моряки подошли к нему в точке 69 градусов 21 минута южной широты и два градуса 14 минут западной долготы, в районе шельфового ледника, который теперь носит имя Беллинсгаузена. Считается, что, полностью обогнув континент, «Восток» и «Мирный» за время похода приближались к Антарктиде в разных ее частях девять раз.

Какую землю открыли Беллинсгаузен и Лазарев — новый континент или острова, предстояло осознать. Наткнувшись на непроходимые поля льда, они предположили, что это материк. В 1821 году мореплаватели открыли первый остров за полярным кругом — остров Петра I, потом — Берег (Землю) Александра I. Они видели, что это земля, но из-за льда не смогли на нее высадиться.

Беллинсгаузен был очень скромным человеком, он не претендовал на такое великое достижение, как открытие Антарктиды. В России в заслугу экспедиции ставили то, что наши моряки прошли дальше англичан, заслуженно считавшихся морской нацией, и доказали, что там есть земля. И это притом, что тогда русский флот был далеко не в самом блестящем состоянии. Денег не хватало даже на боевую подготовку. Страна была разорена наполеоновскими войнами.

События экспедиции глазами участника

Первая русская антарктическая экспедиция длилась 751 день, из которых 527 «Восток» и «Мирный» провели под парусами, пройдя в общей сложности около 90 тысяч километров. Экспедиция была разбита на два сезона. С окончанием антарктического лета, в марте 1819 года, шлюпы сначала отправились в Австралию для ремонта, затем исследовали близлежащую акваторию Океании. За все время похода русские моряки нанесли на карту 29 неизвестных ранее островов.

Описание путешествия было выпущено в двух томах в 1831 году. Эту замечательную книгу с длинным названием «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах “Востоке” и “Мирном” под начальством капитана Беллинсгаузена командира шлюпа “Восток”. Шлюпом “Мирным” начальствовал лейтенант Лазарев» можно увидеть на выставке. К двухтомнику прилагается альбом с гравюрами художника Павла Михайлова — на страницах альбома мы видим экспедицию его глазами. Он создал множество зарисовок и антарктических пейзажей с айсбергами, и тропиков, и бытовых сцен, и птиц с животными.

Интересны рисунки, сделанные Михайловым в тропической зоне Тихого океана. На них можно увидеть Беллинсгаузена и Лазарева такими, какими они были во время того плавания. Всем знакомы их парадные портреты — изображения уже почтенных адмиралов, а на этих гравюрах они еще 30–40-летние.

Многие записи из вахтенных журналов наносились на карту — вплоть до того, какие были встречены птицы, какого видели зверя, какая была погода. По этим картам можно отследить практически все события похода.

Крайне любопытный документ — список предметов, предназначенных на подарки правителям и народам, которые встретятся по пути. Или, как писали тогда, «в память пребывания нашего в разных местах в случае обращения неизвестных берегов». В перечне — платки, пуговицы, иглы, бусы, перстни, зеркала, калейдоскопы, свечи и даже трофейные каски французских драгун. А для «важнейших персон» на Петербургском монетном дворе отчеканили серебряные и бронзовые медали. На одной стороне надпись «Восток» и «Мирный», на другой — профиль Александра I.

Терра инкогнита, ХХ и ХХI век

Следующая история, связанная с нашими людьми в Антарктиде, случилась через сто с лишним лет. Она началась сразу после Великой Отечественной войны, когда СССР получил по репарациям китобойную флотилию «Слава». И в 1946 году впервые в истории нашего рыболовного флота был начат промышленный китовый промысел в антарктических водах.

На выставке представлена многотиражка флотилии, которая выпускалась прямо в море. Рядом образцы народного творчества китобоев, которые делали их своими руками в долгих походах, — зубы кашалота, на которых изображены пингвины, косатки, киты, китобойные суда.

Варварская по современным меркам добыча китообразных продолжалась около 40 лет, до введения Международного моратория на промышленный китовый промысел. С тех пор его придерживается большинство стран мира. При этом в некоторых, в том числе и в России, разрешена ограниченная, так называемая аборигенная охота на китов в прибрежных водах.

На выставке представлены некоторые навигационные инструменты и приборы с 1950–1980-х годов. Они относятся и к первой Советской Антарктической экспедиции, которую в 1955 году возглавил Герой Советского Союза океанолог и опытный полярный исследователь Михаил Сомов, и к более поздним походам на дизель-электроходах «Обь» и «Лена».

На выставке представлено много фотографий о жизни и деятельности экспедиций в 1950–1970 годах. Мы видим, как их участники строили первые дома, отмечали Новый год, передвигались по континенту на вездеходах и собачьих упряжках. Собаки здесь, как и в Арктике, долгое время помогали людям, но в 1994 году их ввоз в Антарктиду был запрещен, чтобы не наносить ущерб местной фауне.

Завораживает история станции «Восток», которая находится у Южного магнитного полюса. Когда ее открывали в 1957-м, никто не мог предполагать, что там, под четырехкилометровым слоем льда, в результате многолетнего бурения найдут огромное реликтовое озеро с водой, которой миллионы лет. Это одно из самых грандиозных открытий нового, XXI века. Образцы воды из реликтового озера Восток можно увидеть на выставке.

Вот на фото группа полярников, сохранивших «Восток» после жуткой аварии 1982 года, когда из-за пожара вышли из строя все дизель-генераторы станции. При температуре ниже минус 70 они умудрились не только прожить восемь месяцев, но и регулярно передавать метеонаблюдения, пока до них не дошел спасательный транспорт.

Последний раздел посвящен российскому периоду исследований. Здесь можно увидеть рабочий костюм полярника, который предоставила Ольга Стефанова — пятая россиянка, которая зимовала год в Антарктиде, а также картины современного художника Ильи Робе и фотографии, запечатлевшие антарктические пейзажи.

Выставку «69°21’28». Истории русской Антарктики. К 200-летию первой российский экспедиции» в Музее героев Советского Союза и России (улица Большая Черемушкинская, дом 24, корпус 3) можно посетить до 11 марта 2020 года.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)