какой моносахарид входит в состав рнк атф коферментов

§ 8. Строение и функции РНК. АТФ

1. Какие слова пропущены в предложении и заменены буквами (а—г)? В состав молекулы АТФ входит азотистое основание (а), пятиуглеродный моносахарид (б) и (в) остатка (г) кислоты.

а – аденин

б – рибоза

в – три

г – фосфорной

2. Выявите сходство и различия в строении аденилового нуклеотида и молекулы АТФ.

Сходство: в состав молекул обоих веществ входит азотистое основание аденин и пятиуглеродный сахар рибоза.

Различия: в составе аденилового нуклеотида (как и в составе любого другого нуклеотида) есть только один остаток фосфорной кислоты, и отсутствуют макроэргические (высокоэнергетические) связи. Молекула же АТФ содержит три остатка фосфорной кислоты, между которыми имеются две макроэргические связи.

3. Какие связи называются макроэргическими? Что представляет собой процесс гидролиза АТФ? Синтеза АТФ? В чем заключается биологическая роль АТФ?

Макроэргическими (высокоэнергетическими) называются ковалентные связи между остатками фосфорной кислоты, при разрыве которых выделяется большое количество энергии — около 40 кДж/моль (для сравнения: при разрыве обычных ковалентных связей высвобождается примерно 12 кДж/моль).

На первом этапе гидролиза от АТФ отщепляется остаток фосфорной кислоты. При этом выделяется 40 кДж/моль энергии и АТФ превращается в АДФ — аденозиндифосфорную кислоту:

Второй этап гидролитического расщепления наблюдается сравнительно редко. При этом происходит отщепление еще одной фосфатной группы, высвобождение второй «порции» энергии и превращение АДФ в АМФ — аденозинмонофосфорную кислоту:

Наряду с гидролизом АТФ необходим ее непрерывный синтез. Для того чтобы присоединить остаток фосфорной кислоты к АДФ, нужно затратить не менее 40 кДж энергии:

Биологическая роль АТФ в том, что в живых организмах она выполняет функцию аккумулятора и переносчика энергии.

4. Сравните по различным признакам ДНК и РНК. Выявите черты их сходства и различия.

● Это органические вещества, биополимеры, относятся к нуклеиновым кислотам.

● Построены из нуклеотидов, в состав каждого из них входит азотистое основание, пентоза и остаток фосфорной кислоты. Азотистые основания (аденин (А), гуанин (Г) и цитозин (Ц)) входят как в состав нуклеотидов ДНК, так и в состав нуклеотидов РНК.

● Молекулы образованы атомами углерода (С), водорода (Н), кислорода (О), азота (N) и фосфора (Р).

● Содержатся в клетках всех живых организмов.

● Являются носителями генетической (наследственной) информации.

● В состав нуклеотидов ДНК входит остаток пятиуглеродного сахара дезоксирибозы, а в состав нуклеотидов РНК — остаток рибозы.

● Азотистое основание тимин (Т) может входить только в состав нуклеотидов ДНК, а урацил (У) — только в состав нуклеотидов РНК.

● Молекула ДНК двухцепочечная, имеет вид двойной спирали. Молекулы РНК обычно одноцепочечные, могут иметь различную пространственную конфигурацию.

● Полинуклеотидные цепи РНК значительно короче цепей ДНК.

● В клетках эукариот основная часть ДНК содержится в ядре. Молекулы РНК находятся не только в ядре, но и в цитоплазме клеток.

● ДНК обеспечивает хранение наследственной информации и её передачу дочерним клеткам в процессе деления. РНК обеспечивает реализацию наследственной информации, участвуя в процессе биосинтеза белков на рибосомах.

5. Какие виды РНК содержатся в клетке? Сравните их по выполняемым функциям, особенностям строения и процентному содержанию от общего количества РНК в клетке.

В клетке содержатся три вида РНК: рибосомные (рРНК), транспортные (тРНК) и матричные, или информационные (мРНК, иРНК).

Молекулы рРНК выполняют структурную функцию. В комплексе с особыми белками они приобретают определённую пространственную конфигурацию и образуют рибосомы (а точнее, субъединицы рибосом), на которых происходит синтез белков из аминокислот. Рибосомные РНК составляют около 80% всех РНК клетки.

Транспортные РНК осуществляют перенос аминокислот к рибосомам и участвуют в процессе синтеза белка. Молекулы тРНК сравнительно небольшие (в среднем состоят из 80 нуклеотидов), благодаря внутримолекулярным водородным связям они имеют специфическую пространственную структуру, напоминающую лист клевера. Транспортные РНК составляют около 15% всех РНК клетки.

Матричные, или информационные, РНК (мРНК, иРНК) наиболее разнородны по размерам и структуре. Они содержат информацию о структуре определённых белков и служат матрицами в ходе синтеза этих белков на рибосомах. Информационные РНК составляют около 3-5% всех РНК клетки.

6. В одну клетку ввели молекулы АТФ, меченные радиоактивным фосфором 32Р по последнему (третьему) остатку фосфорной кислоты, а в другую — молекулы АТФ, меченные 32Р по первому (ближайшему к рибозе) остатку. Через 5 мин в обеих клетках измерили содержание неорганического фосфат-иона, меченного 32Р. Где оно оказалось выше и почему?

Последний (третий) остаток фосфорной кислоты легко отщепляется в процессе гидролиза АТФ, а первый (ближайший к рибозе) – не отщепляется даже при двухступенчатом гидролизе АТФ до АМФ. Поэтому содержание неорганического фосфат-иона, меченного 32 Р, будет выше в той клетке, в которую ввели АТФ, меченную по последнему (третьему) остатку фосфорной кислоты.

Рибоза

| Рибоза | |

| |

| Общие | |

|---|---|

| Систематическое наименование | (3R,4S,5R)-5-(гидроксиметил)тетрагидрофуран-2,3,4-триол |

| Эмпирическая формула | C5H10O5 |

| Физические свойства | |

| Молярная масса | 150,13 г/моль |

| Плотность | 0.8 г/см³ |

| Термические свойства | |

| Температура плавления | 90 °C |

| Химические свойства | |

| Растворимость в воде | хорошо растворима в воде г/100 мл |

| Классификация | |

| Рег. номер CAS | 50-69-1 |

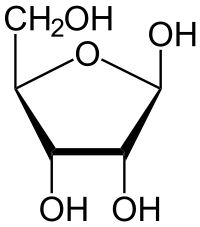

Рибоза — моносахарид из группы пентоз, бесцветные кристаллы, легко растворимые в воде и имеющие сладкий вкус. Эпимер арабинозы Открыта в 1905 году.

Содержание

Химические свойства

Рибоза, как и другие моносахариды, в растворах существует в виде равновесной смеси ациклической и циклической фуранозной форм (аномерные α- и β-рибофуранозы).

Биологическая роль

Рибоза входит в состав рибонуклеиновой кислоты, аденозина, нуклеотидов и других биологических важных веществ.

Рибоза является компонентом РНК и используется при генетической транскрипции. Производная рибозы — дезоксирибоза является компонентом ДНК. Также рибоза является компонентом АТФ и некоторых других веществ, участвующих в метаболизме.

Ссылки

Примечания

|

Углеводы Углеводы | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Общие: | Альдозы · Кетозы · Фуранозы · Пиранозы | ||||||||||||||

| Геометрия | Аномеры · Мутаротация · Проекция Хоуорса | ||||||||||||||

| Моносахариды |

| ||||||||||||||

| Мультисахариды |

| ||||||||||||||

| Производные углеводов |

| ||||||||||||||

Полезное

Смотреть что такое «Рибоза» в других словарях:

РИБОЗА — (C5H10O5), моносахарид из группы пентоз (т.е. содержащий пять атомов в углеродном скелете), входящий в структуру РНК. Это изомер арабинозы. Рибоза, получаемая путем гидролиза РНК, состоит из длинной цепи нуклеотидов, образованных нуклеиновыми… … Научно-технический энциклопедический словарь

РИБОЗА — моносахарид, присутствующий во всех живых клетках в составе РНК. Производное рибозы спирт рибит входит в состав ряда витаминов и коферментов … Большой Энциклопедический словарь

РИБОЗА — моносахарид из группы пен тоз (альдопентоз). В фуранозной форме D P, входит в состав рибонуклеиновых к т. Производное Р. спирт рибит в составе нек рых витаминов и ферментов. D рибозо 5 фосфат промежуточный продукт фотосинтеза и пентозофосфатного… … Биологический энциклопедический словарь

рибоза — сущ., кол во синонимов: 2 • моносахарид (31) • пентоза (6) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

рибоза — Пентоза РНК [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN ribose … Справочник технического переводчика

Рибоза β-D-P — Рибоза, β D P. * рыбоза, β D P. * ribose or β D r. пятиуглеродный сахар (пентоза), характерный для РНК. Р. входит также в состав некоторых коферментов и бактериальных полисахаридов. Формула Р. CHOCHOH CHOH CHOH CH2OH+ … Генетика. Энциклопедический словарь

рибоза — ribose рибоза. Mоносахарид из группы пентоз; Р. в фуранозной (циклической) форме входит в состав РНК, некоторых коферментов и бактериальных полисахаридов. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко… … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

рибоза — моносахарид, присутствующий во всех живых клетках в составе РНК. Производное рибозы спирт рибит входит в состав ряда витаминов и коферментов. * * * РИБОЗА РИБОЗА, моносахарид, присутствующий во всех живых клетках в составе РНК. Производное… … Энциклопедический словарь

РИБОЗА — (ribose) сахар (пентоза) (в нем присутствуют свободные атомы углерода); входит в состав РНК и некоторых коферментов. Кроме того, рибоза участвует в процессах внутриклеточного метаболизма … Толковый словарь по медицине

рибоза — ribozė statusas T sritis chemija apibrėžtis Aldopentozė. formulė C₅H₁₀O₅ santrumpa( os) Rib atitikmenys: angl. ribose rus. рибоза … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Уроки биологии в классах естественно-научного профиля

Расширенное планирование, 10 класс

Урок 19. Химическое строение и биологическая роль АТФ

Оборудование: таблицы по общей биологии, схема строения молекулы АТФ, схема взаимосвязи пластического и энергетического обменов.

I. Проверка знаний

Проведение биологического диктанта «Органические соединения живой материи»

Учитель читает тезисы под номерами, учащиеся записывают в тетрадь номера тех тезисов, которые подходят по содержанию их варианту.

Вариант 1 – белки.

Вариант 2 – углеводы.

Вариант 3 – липиды.

Вариант 4 – нуклеиновые кислоты.

1. В чистом виде состоят только из атомов С, Н, О.

2. Кроме атомов С, Н, О содержат атомы N и обычно S.

3. Кроме атомов С, Н, О содержат атомы N и Р.

4. Обладают относительно небольшой молекулярной массой.

5. Молекулярная масса может быть от тысяч до нескольких десятков и сотен тысяч дальтон.

6. Наиболее крупные органические соединения с молекулярной массой до нескольких десятков и сотен миллионов дальтон.

7. Обладают различными молекулярными массами – от очень небольшой до весьма высокой, в зависимости от того, является ли вещество мономером или полимером.

8. Состоят из моносахаридов.

9. Состоят из аминокислот.

10. Состоят из нуклеотидов.

11. Являются сложными эфирами высших жирных кислот.

12. Основная структурная единица: «азотистое основание–пентоза–остаток фосфорной кислоты».

13. Основная структурная единица: «аминокислот».

14. Основная структурная единица: «моносахарид».

15. Основная структурная единица: «глицерин–жирная кислота».

16. Молекулы полимеров построены из одинаковых мономеров.

17. Молекулы полимеров построены из сходных, но не вполне одинаковых мономеров.

18. Не являются полимерами.

19. Выполняют почти исключительно энергетическую, строительную и запасающую функции, в некоторых случаях – защитную.

20. Помимо энергетической и строительной выполняют каталитическую, сигнальную, транспортную, двигательную и защитную функции;

21. Осуществляют хранение и передачу наследственных свойств клетки и организма.

Вариант 1 – 2; 5; 9; 13; 17; 20.

Вариант 2 – 1; 7; 8; 14; 16; 19.

Вариант 3 – 1; 4; 11; 15; 18; 19.

Вариант 4 – 3; 6; 10; 12; 17; 21.

II. Изучение нового материала

1. Строение аденозинтрифосфорной кислоты

Кроме белков, нуклеиновых кислот, жиров и углеводов в живом веществе синтезируется большое количество других органических соединений. Среди них важнуую роль в биоэнергетике клетки играет аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). АТФ содержится во всех клетках растений и животных. В клетках чаще всего аденозинтрифосфорная кислота присутствует в виде солей, называемых аденозинтрифосфатами. Количество АТФ колеблется и в среднем составляет 0,04% (в клетке в среднем находится около 1 млрд молекул АТФ). Наибольшее количество АТФ содержится в скелетных мышцах (0,2–0,5%).

Молекула АТФ состоит из азотистого основания – аденина, пентозы – рибозы и трех остатков фосфорной кислоты, т.е. АТФ – особый адениловый нуклеотид. В отличие от других нуклеотидов АТФ содержит не один, а три остатка фосфорной кислоты. АТФ относится к макроэргическим веществам – веществам, содержащим в своих связях большое количество энергии.

Пространственная модель (А) и структурная формула (Б) молекулы АТФ

Из состава АТФ под действием ферментов АТФаз отщепляется остаток фосфорной кислоты. АТФ имеет устойчивую тенденцию к отделению своей концевой фосфатной группы:

АТФ 4– + Н2О ––> АДФ 3– + 30,5 кДж + Фн,

т.к. это приводит к исчезновению энергетически невыгодного электростатического отталкивания между соседними отрицательными зарядами. Образовавшийся фосфат стабилизируется за счет образования энергетически выгодных водородных связей с водой. Распределение заряда в системе АДФ + Фн становится более устойчивым, чем в АТФ. В результате этой реакции высвобождается 30,5 кДж (при разрыве обычной ковалентной связи высвобождается 12 кДж).

Для того, чтобы подчеркнуть высокую энергетическую «стоимость» фосфорно-кислородной связи в АТФ, ее принято обозначать знаком

и называть макроэнергетической связью. При отщеплении одной молекулы фосфорной кислоты АТФ переходит в АДФ (аденозиндифосфорная кислота), а если отщепляются две молекулы фосфорной кислоты, то АТФ переходит в АМФ (аденозинмонофосфорная кислота). Отщепление третьего фосфата сопровождается выделением всего 13,8 кДж, так что собственно макроэргических связей в молекуле АТФ только две.

2. Образование АТФ в клетке

Запас АТФ в клетке невелик. Например, в мышце запасов АТФ хватает на 20–30 сокращений. Но ведь мышца способна работать часами и производить тысячи сокращений. Поэтому наряду с распадом АТФ до АДФ в клетке должен непрерывно идти обратный синтез. Существует несколько путей синтеза АТФ в клетках. Познакомимся с ними.

1. Анаэробное фосфорилирование. Фосфорилированием называют процесс синтеза АТФ из АДФ и низкомолекулярного фосфата (Фн). В данном случае речь идет о бескислородных процессах окисления органических веществ (например, гликолиз – процесс бескислородного окисления глюкозы до пировиноградной кислоты). Примерно 40% выделяемой в ходе этих процессов энергии (около 200 кДж/моль глюкозы), расходуется на синтез АТФ, а остальная часть рассеивается в виде тепла:

2. Окислительное фосфорилирование – это процесс синтеза АТФ за счет энергии окисления органических веществ кислородом. Этот процесс был открыт в начале 1930-х гг. XX в. В.А. Энгельгардтом. Кислородные процессы окисления органических веществ протекают в митохондриях. Примерно 55% выделяющейся при этом энергии (около 2600 кДж/моль глюкозы) превращается в энергию химических связей АТФ, а 45% рассеивается в виде тепла.

Окислительное фосфорилирование значительно эффективнее анаэробных синтезов: если в процессе гликолиза при распаде молекулы глюкозы синтезируется всего 2 молекулы АТФ, то в ходе окислительного фосфорилирования образуется 36 молекул АТФ.

3. Фотофосфорилирование – процесс синтеза АТФ за счет энергии солнечного света. Этот путь синтеза АТФ характерен только для клеток, способных к фотосинтезу (зеленые растения, цианобактерии). Энергия квантов солнечного света используется фотосинтетиками в световую фазу фотосинтеза для синтеза АТФ.

3. Биологическое значение АТФ

АТФ находится в центре обменных процессов в клетке, являясь связующим звеном между реакциями биологического синтеза и распада. Роль АТФ в клетке можно сравнить с ролью аккумулятора, так как в ходе гидролиза АТФ выделяется энергия, необходимая для различных процессов жизнедеятельности («разрядка»), а в процессе фосфорилирования («зарядка») АТФ вновь аккумулирует в себе энергию.

Схема гидролиза АТФ

За счет выделяющейся при гидролизе АТФ энергии происходят почти все процессы жизнедеятельности в клетке и организме: передача нервных импульсов, биосинтез веществ, мышечные сокращения, транспорт веществ и др.

III. Закрепление знаний

Решение биологических задач

Задача 1. При быстром беге мы часто дышим, происходит усиленное потоотделение. Объясните эти явления.

Задача 2. Почему на морозе замерзающие люди начинают притопывать и подпрыгивать?

Задача 3. В известном произведении И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» среди многих полезных советов можно найти и такой: «Дышите глубже, вы взволнованы». Попробуйте обосновать этот совет с точки зрения происходящих в организме энергетических процессов.

IV. Домашнее задание

Начать подготовку к зачету и контрольной работе (продиктовать вопросы зачета – см. урок 21).

Урок 20. Обобщение знаний по разделу «Химическая организация жизни»

Оборудование: таблицы по общей биологии.

I. Обобщение знаний раздела

Работа учащихся с вопросами (индивидуально) с последующими проверкой и обсуждением

1. Приведите примеры органических соединений, в состав которых входят углерод, сера, фосфор, азот, железо, марганец.

2. Как по ионному составу можно отличить живую клетку от мертвой?

3. Какие вещества находятся в клетке в нерастворенном виде? В какие органы и ткани они входят?

4. Приведите примеры макроэлементов, входящих в активные центры ферментов.

5. Какие гормоны содержат микроэлементы?

6. Какова роль галогенов в организме человека?

7. Чем белки отличаются от искусственных полимеров?

8. Чем отличаются пептиды от белков?

9. Как называется белок, входящий в состав гемоглобина? Из скольких субъединиц он состоит?

10. Что такое рибонуклеаза? Сколько аминокислот входит в ее состав? Когда она была синтезирована искусственно?

11. Почему скорость химических реакций без ферментов мала?

12. Какие вещества транспортируются белками через клеточную мембрану?

13. Чем отличаются антитела от антигенов? Содержат ли вакцины антитела?

14. На какие вещества распадаются белки в организме? Сколько энергии выделяется при этом? Где и как обезвреживается аммиак?

15. Приведите пример пептидных гормонов: как они участвуют в регуляции клеточного метаболизма?

16. Какова структура сахара, с которым мы пьем чай? Какие еще три синонима этого вещества вы знаете?

17. Почему жир в молоке не собирается на поверхности, а находится в виде суспензии?

18. Какова масса ДНК в ядре соматической и половой клеток?

19. Какое количество АТФ используется человеком в сутки?

20. Из каких белков люди изготавливают одежду?

Первичная структура панкреатической рибонуклеазы (124 аминокислоты)

II. Домашнее задание.

Продолжить подготовку к зачету и контрольной работе по разделу «Химическая организация жизни».

Урок 21. Зачетный урок по разделу «Химическая организация жизни»

I. Проведение устного зачета по вопросам

1. Элементарный состав клетки.

2. Характеристика органогенных элементов.

3. Структура молекулы воды. Водородная связь и ее значение в «химии» жизни.

4. Свойства и биологические функции воды.

5. Гидрофильные и гидрофобные вещества.

6. Катионы и их биологическое значение.

7. Анионы и их биологическое значение.

8. Полимеры. Биологические полимеры. Отличия периодических и непериодических полимеров.

9. Свойства липидов, их биологические функции.

10. Группы углеводов, выделяемые по особенностям строения.

11. Биологические функции углеводов.

12. Элементарный состав белков. Аминокислоты. Образование пептидов.

13. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков.

14. Биологические функция белков.

15. Отличия ферментов от небиологических катализаторов.

16. Строение ферментов. Коферменты.

17. Механизм действия ферментов.

18. Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды и их строение. Образование полинуклеотидов.

19. Правила Э.Чаргаффа. Принцип комплементарности.

20. Образование двухцепочечной молекулы ДНК и ее спирализация.

21. Классы клеточной РНК и их функции.

22. Отличия ДНК и РНК.

23. Репликация ДНК. Транскрипция.

24. Строение и биологическая роль АТФ.

25. Образование АТФ в клетке.

II. Домашнее задание

Продолжить подготовку к контрольной работе по разделу «Химическая организация жизни».

Урок 22. Контрольный урок по разделу «Химическая организация жизни»

I. Проведение письменной контрольной работы

1. Имеются три вида аминокислот – А, В, С. Сколько вариантов полипептидных цепей, состоящих из пяти аминокислот, можно построить. Укажите эти варианты. Будут ли эти полипептиды обладать одинаковыми свойствами? Почему?

2. Все живое в основном состоит из соединений углерода, а аналог углерода – кремний, содержание которого в земной коре в 300 раз больше, чем углерода, встречается лишь в очень немногих организмах. Объясните этот факт с точки зрения строения и свойств атомов этих элементов.

3. В одну клетку ввели молекулы АТФ, меченные радиоактивным 32Р по последнему, третьему остатку фосфорной кислоты, а в другую – молекулы АТФ, меченные 32Р по первому, ближайшему к рибозе остатку. Через 5 минут в обеих клетках померили содержание неорганического фосфат-иона, меченного 32Р. Где оно окажется значительно выше?

4. Исследования показали, что 34% общего числа нуклеотидов данной иРНК приходится на гуанин, 18% – на урацил, 28% – на цитозин и 20% – на аденин. Определите процентный состав азотистых оснований двухцепочечной ДНК, слепком с которой является указанная иРНК.

1. Жиры составляют «первый резерв» в энергетическом обмене и используются, когда исчерпан резерв углеводов. Однако в скелетных мышцах при наличии глюкозы и жирных кислот в большей степени используются последние. Белки же в качестве источника энергии всегда используются лишь в крайнем случае, при голодании организма. Объясните эти факты.

2. Ионы тяжелых металлов (ртути, свинца и др.) и мышьяка легко связываются сульфидными группировками белков. Зная свойства сульфидов этих металлов, объясните, что произойдет с белком при соединении с этими металлами. Почему тяжелые металлы являются ядами для организма?

3. В реакции окисления вещества А в вещество В освобождается 60 кДж энергии. Сколько молекул АТФ может быть максимально синтезировано в этой реакции? Как будет израсходована остальная энергия?

4. Исследования показали, что 27% общего числа нуклеотидов данной иРНК приходится на гуанин, 15% – на урацил, 18% – на цитозин и 40% – на аденин. Определите процентный состав азотистых оснований двухцепочечной ДНК, слепком с которой является указанная иРНК.