какой налог не платили крестьяне

Крестьяне в России

Большое количество людей, составляющих родословную, углубившись в 19 век обнаруживают, что их предки – крестьяне. Некоторые начинающие генеалоги в тайне надеятся найти дворянские корни, чтобы с гордостью демонстрировать свой герб и потешить самолюбие. Учитывая, что крестьянство составляло 80% населения Российской империи, вероятность найти именно крестьянские корни крайне высока.

Кто такие крестьяне

Ассоциация со словом «крестьянин», твердо осевшая в головах еще со школьной скамьи, представляет нам помещика и его угнетенного и бесправного крепостного крестьянина.

В этом утверждении есть только доля правды, ведь категорий крестьян существовало много.

Само слово «крестьянин» переводится с греческого, как человек. Есть версия религиозного происхождения – от «христианин». Есть так же и другие версии появления этого слова «крест» или от древнерусского выражения «высекать огонь»: чтобы расчистить пашни крестьяне уничтожали леса, выжигая их огнем.

Основная деятельность

Крестьяне – жители сельской местности, занимающиеся сельским хозяйством. Помимо земледелия и разведения скота крестьяне занимались растениеводством (например, разводили виноградники или сады) и пчеловодством.

Обязательно владели ремеслом – гончары, столяры, плотники, кузнецы, ткачи, плели из бересты обувь и тару – в каждой деревне были свои ремесленники, удовлетворяющие потребности в тех или иных продуктах.

Это сословие обязано было платить налоги в зависимости от категории, к которой они относились.

Налогообложение

Крестьяне в зависимости от категории платили подушную подать, несли рекрутскую повинность.

Оброк – налоговая повинность, выплачиваемая в виде денег или продуктов зависимыми крестьянами.

Тягло – в 16 – 18 вв. денежные и натуральные повинности (включала в себя различные виды налогов: стрелецкий хлеб, государева подать, оброчные деньги и другое), которые несли крестьяне и посадские люди. (Были и другие податные сословия, уплачивающие налоги в пользу государства).

Основной налог, введенный Петром Первым, назвался подушная подать и заменил термин оброк и тягло. Ее платили не только крестьяне мужского полу, но и другие сословия, перечисленные в его указе. Екатерина Первая закрепила подушный налог за крестьянами и мещанами. Ежегодно размер налога увеличивался.

Категории крестьян и их отличия

В Древней Руси были смерды и холопы. Смерды могли быть лично свободными и зависимыми. Процесс закрепощения крестьян был официально закреплен в 1649 году (Соборное уложение).

В 16 веке и далее в зависимости от подчиненности крестьянина различали государственных и крепостных, которые в свою очередь подразделялись на виды.

Государственные черносошные

Различали тяглых и оброчных государственных крестьян в зависимости от налогообложения, к которому они были отнесены (тягло или оброк). Переселиться такие крестьяне могли по дозволению либо местного мирского начальника (руководитель губернии или уезда), либо церковных служителей (для церковных крестьян). Это была категория лично свободных крестьян, подчинявшихся, т.е. несущих тягло непосредственно в пользу государства и правительства.

К этой же категории крестьян относились и такие сословия, как войсковые обыватели, служилые люди, пашенные солдаты, драгуны, военные поселяне, однодворцы из крестьян. (Читать подробнее об однодворцах)

Выделяли два вида крестьян, принадлежавших непосредственно государю и его семье. Дворцовые крестьяне – люди, проживавшие во дворце. Удельные крестьяне — люди, проживавшие на территориях, являющихся источниками доходов императорской семьи, на та называемых «удельных землях». Они несли повинности, так же как и государственные.

Лашманы. Сословие, появившееся по указу Петра Первого, когда остро встал вопрос о заготовке корабельного леса и последующего строения Российского флота. Для неоплачиваемых лесозаготовок набирали малые народности (татары, чуваши, мордва), причем если они проживали удаленно от леса, то должны были платить налоги (с которых потом набирали работников за плату). Из всех губерний было набрано по 300 человек специалистов (плотников, кузнецов и проч.). Они были зачислены в рекруты, их задачей было заготавливать корабельный лес. Рубили подходящие для строительства кораблей сосны и дубы, сплавляли их по рекам к нужной верфи. В 1750-х годах труд лашманов оплачивался следующим образом: для пеших 5 копеек, для конных 8-10 копеек в сутки. В 1770-х годах оплата выросла вдвое. Ежегодно количество лашманов увеличилось. В итоге к началу 19 века достигло 900 тысяч, что было очень много. Поэтому основную часть людей уволили, вернув в сословие государственных крестьян.

Церковные крестьяне

Церковные крестьяне подразделялись на виды: монастырские природные, архиерейские, экономические. Отличались степенью подчиненностью: монастырю, Архиерейской вотчине, Экономической коллегии (то есть правительству).

После уменьшения и упразднения церковных владений Екатериной Второй в 1764 году церковные крестьяне перешли в разряд экономических, подчиняясь с тех пор только Экономической коллегии.

Лично несвободные

Помещичьи крестьяне — наиболее известная широкому кругу современников категория крестьян. Помещичьи крестьяне были зависимы от помещиков, не имели личной свободы. По решению помещика могли быть проданы или переданы. Подушевой налог ежегодно платили владельцы. Причем за умерших после ревизии крестьян нужно было платить до следующих ревизских сказок. Именно такие «мертвые души» и скупал известные авантюрист Чичиков в произведении Гоголя. (Подробнее о ревизских сказках)

После отмены крепостного права в 1861 году крестьяне получили личную свободу от помещика, но часто не имея земля и средств к существованию были вынуждены продолжать работать на помещичьих землях.

Иногда в литературе встречается словосочетание «вольные хлебопашцы». Этот термин применялся к крепостным крестьянам, которые выкупили у помещика личную свободу, при этом они обязательно должны были владеть землей. Это могли быть как одиночки, так и целые деревни. В 1848 году термин перестал использоваться, а крестьяне перешли в категорию государственных.

Помещичьи крестьяне могли стать временно обязанными. Если они выкупили свою свободу или получили ее после 1861 года, но землю у помещика не выкупили. В этом случае они продолжали отрабатывать оброк за пользование землей помещика.

Такие крестьяне могли стать «безземельными», этот термин использовался в законодательстве Российской империи. Лично свободные крестьяне, никогда прежде не являвшиеся пользователями земли, до утверждения уставной грамоты решившие переселиться, не воспользовавшись своим правовом на земельный надел. В течении полугода они обязаны были приписаться в другое сельское сообщество или город. Им были определены льготы: отсрочка от рекрутства и налоговых платежей.

После отмены крепостного права некоторые крестьяне получили дарственные земельные наделы, в основном на южных и центральных черноземных территориях России. В отношении таких людей употреблялся термин «дарственники». Кстати, именно этот слой крестьян был наиболее активным участником революционных освободительных движений конца 19 – начала 20 века.

«Задушные люди» — крепостные крестьяне, которые были безвозмездно отпущены на волю по завещанию своего помещика. Чаще всего таких освобожденных людей брала под опеку церковь, таким образом, бывший крепостной переходил в разряд церковных крестьян. После указа Екатерины Второй 1764 года эти крестьяне перешли в ведение Экономколегии.

Однодворческие крестьяне

Обособленно стоят крепостные крестьяне, принадлежавшие однодворцам. Учитывая особенности однодворческого сословия, крепостных у них было немного, продавать или обменивать крестьян можно было только другому однодворцу.

Промышленные

Заводские крестьяне — вид крестьянства, которое было распространено на Уральских и других заводах в связи с развитием горной промышленности. В основном, это были помещичьи крестьяне, которых завезли на строящиеся заводы для заселения новых территорий и использовали для обслуживания заводов.

Например, известный заводчик Лугинин выкупил у Строганова и Масалова Саткинский и Златоустовский заводы, слегка переплатив, потому что в комплекте с заводами ему достались так необходимые для функционирования предприятия крестьянские души.

К этой же категории относились, так называемые, «посессионные крестьяне». Они появились после открытия во времена Петра Первого посессионных мануфактур. К таким крестьянам относились казенные мастеровые, бывшие помещичьи крестьяне (купленные специально для обслуживания предприятий, вечноотданные).

Были переселившиеся на предприятия по собственному желанию лично свободные крестьяне (государственные, экономические и другие) в этом случае их называли приписными, т.е. прикрепленными к заводам или мануфактурам.

Большинство крестьян были лично свободными, и лишь третья часть (согласно 10 ревизии) являлась закрепощенной.

Вам могут понравится другие статьи по генеалогии:

Налогообложение крестьян в дореволюционной России Ч3

Особенно плохо пришлось крестьянам в центральных губерниях. Из них 11 % крестьянскаго населения всех разрядов оказались необеспеченными землею, т. е. получили меньше 2 дес. на душу, а 54% обеспечены скудно (получили наделы ниже 4 дес. на душу). Всего лишь 34% крестьян получила достаточные наделы.

Пo отдельным губерниям валовая доходность десятины пашни колеблется от 8 р.8к. до 21 р.88 к., а издержки производства—от 5 р. 3 8 к. до 14 р.6 к. Чистая доходность десятины пашни, в среднем, для 27 губерній выражается всего лишь въ 4 р.13 к., испытывая колебания по отдельным губерниямъ между 7 р. 8 2 к. и 1 р.72 к. и достигая максимума в Спб. губерніи (7 р. 8 2 к.) и в Тамбовской (6 р.93 к.), Курской (6 р. 29 к.) и Орловской (6 р.23 к.). Наименьшая доходность наблюдается в Самарской губ. ( 1 р.94 к.) и Калужской ( 1р.72 к.).

Чистая доходность покосов оказывается больше, чем у пашни, составляя, в среднем, 8 р.64 к. и колеблясь между 2 р. 3 2 к. (Вятская губ.) и 22 р. 4 4 к. (Воронежская). Валовая доходность и чистая доходность остальных угодий весьма незначительна, выражаясь для 27 губ. всего лишь по 54 копейки и 39 коп.

При этом оказывается, что окладные платежи и повинности падают на каждую десятину в среднем в размере 1 р.39 к., составляя 15,4 % валовой и 36,8 % чистой доходности, получаемой с одной десятины надельной земли. По отдельным губерниям платежи составляют от 5,5 до 27,1% валовой и от 11, 0 до 76,0% чистой доходности!

В Суздальском уезде Влад. губ. платежи и повинности равняются чистой доходности, а в 16 уездах платежи и повинности превышают чистую доходность земли. Напр., въ Сапожковскомъ у. Ряз. губ. это превышение оказывается в 292,1% к чистой доходности.

По даннымъ 1900 г. было занято местными и сторонними промыслами в 50 губерніяхъ Евр. Россіи 14,2 миллиона душ, обоего пола т. е., 32 % всего крестьянского населения. Другими словами, при современных размерах крестьянского землевладения около 1/3 крестьянства уже не может питаться от земли. Больше всего рабочих занято промыслами местными (73°/о) и меньшая часть их—отхожими (27°/о). Доходность всех видов промысловых заработков равнялась в начале 1900 г. 1.083.086.00 0 р., в том числе отхожих—202.345.00 0 руб. (18,6%) и местных—880.741.00 0 руб. (81,4%).

Высшая норма крестьянского заработка наблюдается в трех южных районах: Новороссийком, Юго-Восточном и Юго-Западном, затем—в Прибалтийском крае и восточных губерниях. В среднем, приходится в год на 1 душу этого рода заработка—3 р.80 к., на 1 рабочего мужск. пола 16 р. 60 к., на 1 двор—24 р.20 к. Во всех остальных местностях Европ. России размеры крестьянского заработка у помещика ниже.

В среднем для 50 губерний поденная плата работника-мужчины (на своем содержании) оказывается весною всего лишь по 44 к., летом по 60 к.; сроковая летняя—40 р., годовая—61 р.50 к., подесятинная — при уборке хлебов 4 р.97 к., при уборке трав—4 р. 2 0 к. В районах же северо- западном, малороссийском и средне-земледельческом—еще ниже, а именно: сроковая летняя 37 р. 80 к., годовая—56 р.80 к. и 53 р.40 к.

Внимательно прочтите все это и подумайте, почему ваши предки поддержали революцию.

Учитель получал 250 рублей в год.

Врач- 1500 рублей в год.

При этом крестьян ограбили при освобождении от крепостного права: их заставили платить за землю, которую они считали своей. Земля эта была оценена много дороже своей настоящей цены, да еще заставили платить проценты.

Для всех это было оскорбительно, а для кого-то и неподъемно. До окончания платежей крестьяне не могли продать свою землю, а ждать было нужно, пока не заплатят все. Земли они получили мало, а их семьи увеличилось. Земли катастрофически не хватало. Реформа 1906 года запоздала, плюс через 8 лет началась война.

Очевидно, что при таком распределении доходов и такой несправедливости революции была неизбежна, и все, кто тогда жили в России, это понимали.

Структура платежей и податей крестьян в Российской империи

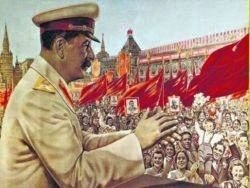

Недавно я рассматривал вопрос «За чей счет была проведена сталинская индустриализация?». Спекуляций на эту тему очень много: главенствующий миф на сегодняшний день, что СССР поднялся исключительно за счет того, что держал колхозников этакими рабами без паспортов, работающих за трудодни-палочки.

То есть картина, если следовать подобным мифам, в итоге выходит фантастическая: деньги выкачивали с крестьян, работали заключенные ГУЛАГа, строили все американцы, а оставшийся народ охранял заключенных и крестьян, чтобы те не разбежались. Просто удивительно, как при такой ситуации мы победили всю Европу в Великой Отечественной войне, стали второй державой мира, полетели в космос и покорили атом. Но йопнутых антисоветчиков такие нестыковки не смущают.

В свете этого интересна податная нагрузка на дореволюционное крестьянство. Ведь, если послушать тех же антисоветчиков, то до революции была не жизнь, а сплошной хруст французской булки. Но тогда становится непонятным, почему при такой жизни народ при Романовых имел самую большую смертность в Европе и одну из самых больших в мире, едва доживая при этом до 30 лет. Йопнутых антисоветчиков такие нестыковки тоже не смущают.

И так смотрим структуру платежей и податей с крестьян в РИ в 1877 г. (млн. руб):

Общая сумма выходит 381 млн. рублей или по 6 рублей 35 копеек с каждой крестьянской души в год.

А вот какова доля податей с крестьян в госбюджете РИ в 70-е в %:

56% или больше половины доходов государство бралось с крестьян. И так продолжалось до революции 1905 года, после которой были отменены выкупные платежи, бравшиеся с 1863 года. Стало чуть полегче, но не сильно, что привело к краху Романовых и революции 1917 года.

Источник.

И для полноты картины структура экспорта РИ и СССР:

И характерная деталь. Во время голода 1911 года экспорт зерновых из РИ составил 50% от всего урожая. Не доедим, но вывезем!

Повинности советских крестьян при Сталине

Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ госпропаганда, являлась сверх-эксплуатация села. По уровню экономического и административного прессинга это были самые тяжелые времена для русских крестьян. Блог Толкователя просуммировал общие повинности советских «аграриев».

Как пишут ученые, созданная коммунистами в 30-х годах прошлого века система сверх-эксплуатации русского крестьянства условно делилась на три части:

Окончательно такая система принудительных отработок исчезла лишь в 1969 году, когда колхозникам была гарантирована зарплата не реже 1 раза в месяц.

Колхозникам за трудодни полагалось, конечно, некоторое вознаграждение, однако его размер обычно был весьма и весьма низким, а часто они вовсе не оплачивались (об этом на примере ряда колхозов в сталинской России блог Толкователя рассказал ранее). К примеру, из оплаты трудодней колхозников, работавших возчиками на лесозаготовках, до 50% забирал себе колхоз. Зимой 1940-1941 годов на лесозаготовках трудилось до 1 миллиона советских крестьян.

В 1932-1933 годах советские колхозники получили «обязательства» по государственным поставкам. Как правило, это был перечень видов сельскохозяйственной продукции, которые производили колхоз и личные подворья крестьян. С 1934 года размер поставок с дворов крестьян-единоличников и колхозников был уравнен, а с 1940 года в стране был введен погектарный принцип исчисления обязательных поставок с колхозов, который затем распространился и на приусадебные участки крестьян.

С началом войны в 1941 году для крестьян была введена дополнительная надбавка к этому налогу в размере 100% от его объема (заменена военным налогом в 1942 году, который составлял от 150 до 600 рублей в год с члена хозяйства). Суть этого налога заключалась в том, что государство устанавливало размер получаемого с подворья объема производства сельскохозяйственной продукции и так называемые расчетные нормы ее доходности. По сути, это был инструмент открытого грабежа крестьян со стороны государства.

Как правило, реальное состояние хозяйства крестьян финансовые органы мало волновало.

Лишь после смерти Сталина размеры сельхозналога были существенно уменьшены, а к 1965 году они в среднем составили лишь около трети от уровня 1951 года.

В области косвенных сборов сталинский СССР был местом, где мало кто из современных неосталинистов захотел бы жить. Так, крестьяне и даже горожане были обязаны платить налог за рыбалку (что сегодня почему-то возмущает патриотическую общественность, когда с подобными предложениями выступает кто-либо из тандема), налог на холостяков и малодетных, налог на собак, налог на транспортные средства (платить надо было даже за велосипеды) и так далее.

В заключение необходимо сказать, что за отказ от выполнения повинностей государству крестьян ожидали как штрафы, так и высылка. Несмотря на декларируемые современными сталинистами и госпатриотами тезисы о якобы бесплатном образовании в СССР, сельские школы (в которых училось абсолютное большинство населения тогдашнего СССР) были обязаны содержать сами колхозники и за свой счет платить довольствие учителям, а также оплачивать учебники и прочие материалы. Это же касалось детских садов (если они вообще были в колхозе), больниц и других учреждений социальной сферы.

Налоги на Руси при Петре I

После посещения западной Европы, Петр твердо решил переделать Россию на западный образец – но не так, как это делают современные российские политики. Когда он пришел к власти, Россия была в периоде упадка. Петр изменил направление развития российской истории, переделав налоговую систему, занявшись стимулированием экономики и децентрализацией государства.

До реформ Петра, многие деревенские дома и наделы пустовали. Сотни людей слонялись без дела, они не работали и не платили налогов. Податями облагалась пахотная земля, как при монголах. У крестьян не было стимулов к тому, чтобы совершенствовать сельхоз инструменты, старые непродуктивные земли покидались.

Существовал налог, взимавшийся с крестьянского дома [с одного «дыма» — прим. переводчика], поэтому крестьянские семьи объединялись и делили общее жилье. Две, три семьи использовали преимущества проживания в одном доме, который облагался одним налогом. Царские сборщики податей отреагировали на это тем, что стали облагать налогом каждую внешнюю дверь, обнаруженную в доме. Крестьяне ответили тем, что заколачивали лишние двери. Все это означало, что семьи крестьян не будут расширяться, строить новые дома, возделывать новые земли. Безделье и безработица доминировали во всем. Налог с сохи и налог с дыма подорвали экономику страны.

Петр изменил налоговую систему, отменив обе эти подати и установив единую подушную подать со всего мужского населения. Свободные крестьяне платили более высокую подушную подать, чем крепостные. Крестьянам было сложно понять, как государство могло облагать налогом душу, поскольку душа – объект нематериальный. Как и все, что связано с налогообложением, понимание от налогоплательщиков не требовалось. Требовалось только то, чтобы они платили. Новый налог не мешал проявлению инициативы. Крестьянин, который работал продуктивно и обзаводился новыми сельхоз инструментами и землями, мог оставить у себя заработанное сверх обязательств перед государством. В этом отношении о Петре говорили как о человеке, в котором был дух Адама Смита.

Но к удивлению Петра, эти новые налоги не принесли большой прибыли. Количество мужчин указанных в переписных грамотах, давало лишь отрывочное представление о количестве мужчин, способных работать. Множество крестьян избегали переписи, подкупая царских чиновников. Петр решил провести новую перепись. Он знал, что в каждом городе и монастыре находятся толпы безработных, не переписанных бродяг. Безделье было образом жизни большой части общества.

Петр приступил к решению проблемы как Диоклетиан. Каждый будет либо работать, либо платить налоги. У безработного было четыре выбора: платить подушную подать, стать крепостным и жить без податей, поступить на государственную службу — военную либо гражданскую, либо стать рабом на галерах. У большей части бродяг был выбор только между галерами и жизнью крепостных. Стать крепостным, очевидно, было лучшим вариантом. С точки зрения правительства крепостные не освобождались от податей – подушную подать каждого из них должен был выплачивать государству его хозяин. Крепостные крестьяне были освобождены от необходимости персональной выплаты налогов, за что расплачивались потерей личной свободы.

Отряды крепостных начали разбухать – землевладельцы были принуждены принимать каждого, кто хотел стать крепостным. Но каждый новый раб, желая того или не желая, приходил к новому господину с грузом податных обязательств, которые теперь должен был оплачивать его хозяин. Поэтому землевладельцы требовали соответствующей власти над своими новыми рабами. Россия стала страной крепостных и их хозяев, каждый из которых сам был государевым холопом. Величайшая автократия современного мира появилась как инструмент, гарантировавший сбор налогов, так же как и в поздней римской империи.

У Петра была армия, курировавшая сбор податей. Три раза в год чиновник, обученный на военный манер, посещал землевладельцев, чтобы провести аудит их дел и сосчитать количество душ в их подчинении. Помещиков, заподозренных в уходе от налогов, колесовали. В древние времена русский сборщик податей отрезал бы такому помещику нос или ухо, но Петр был более изобретателен. Растягивание человека на колесе и переламывание его позвоночника было более современной казнью – ни крови, ни прочего безобразия.

Для управления этим фонтаном налогов, Петр организовал особую емкость под названием Сенат. Сенат состоял из десяти суперчиновников, ответственных за изобретение новых способов увеличения государственного дохода. Военные кампании Петра были весьма дороги. Ему всегда не хватало денег и он постоянно подгонял, угрожал и давил на Сенат, требуя больше и больше денег.

Петр не церемонился с частным капиталом, также как и правители Советского Союза до перестройки. Но отъем частной собственности был не таким же легким, как превращение всех собственников в рабов. Русское золото бежало из страны, находя более привлекательные объекты инвестирования в Амстердаме, Лондоне и Париже. Частный капитал не отягчен любовью к родине – он всегда ищет наиболее безопасные и прибыльные гавани. Петр издал законы, препятствующие бегству частного капитала, подобно современным системам таможенного и валютного контроля, но эффективно контролировать их исполнение невозможно. Изворотливые всегда найдут способ обойти наиболее жесткий закон. С момента, когда Петр ввел жесткую систему таможенного контроля, и до сегодняшнего дня, профессиональные контрабандисты вывозят из России ее золото с минимальными рисками.

Россия была совсем не привлекательна как для внутренних инвесторов, так и для внешних. У Петра не было возможности одалживать денег ни у кого. Он модернизировал Россию благодаря обращению ее в тотальное рабство с помощью налогов. Он не нагрузил государство внешними долгами, поскольку у него не было возможностей получить займ. В то время, как и сейчас, мало кто верил в платежеспособность русских. Лишь незадолго до падения царского режима у многих стран появилась эта вера, и в то время на биржах всего мира стали продаваться облигации царского правительства. Сегодня наследники тех незадачливых инвесторов оклеивают ими стены туалетов. К удивлению многих, в конце восьмидесятых Советское правительство выступило с предложением о выкупе царских обязательств.