какой народ в калмыкии

Калмыки – суровые покорители степей

Калмыки – народ, что представляет современную кочевую культуру. Это весьма неординарный и интересный этнос. Согласитесь, на территории Европы не так легко встретить людей, разговаривающих на монгольском языке, однако калмыки относятся именно к таким племенам.

Хотя калмыцкий народ включает немало субэтносов, он принадлежит к малочисленным народностям. В России представителей этой нации насчитывается чуть более 180 тысяч человек. Своё название калмыки дали Калмыцкой степи куда пришли их предки в XVII веке. Сегодня же эта местность зовётся Калмыкией, оставаясь исторической родиной народа. Как же живут калмыки? И чем интересна их история?

История калмыков

Предки современных калмыков появились на родных степях не слишком давно, однако их история уходит корнями в далёкую древность. Истоки этого народа начинаются в Азии. Калмыцкие племена стали ответвлением древнего кочевого этноса – ойратов.

Объединение самых разных племён, проживавших в Центральной Азии, происходит благодаря Чингисхану. Ойраты были из числа народностей, что оказывали поддержку монголам. Многие представители этих племён участвовали в военных походах на русские земли, Кавказ, Азию.

При правлении монгольского хана у оратов появляются подразделения, в которых обязанности передавались по наследству. Такая военизированная структура даёт начало появлению новых этнических образований, что в дальнейшем превращаются в достаточно крупные племена.

В наше время обязанности предков уже не исполняются субэтносами калмыков. Причина этого кроется в функциях – они представляли военное направление. Например, среди подгрупп народа есть племена торгоутов.

Много веков представители этих общин занимались охраной ханов и знатных монголов. Другая ветвь, дербеты, напротив, активно участвовала в боях, причём представляла собой конное войско.

После распада империи Чингисхана ойраты отказались подчиняться Великому монгольскому кагану. Во-первых, правители были уже не те, что раньше, во-вторых, сам народ начал ощущать собственную силу. Это становится началом самоопределения калмыцкого этноса. Их предки в XVII веке занимают степь, получившие в дальнейшем название Калмыцкой. Сегодня же потомки тех завоевателей продолжают развивать свою культуру и сохранять традиции.

Религиозные перемены

Как и у любого народа, основу культуры и повседневной жизни калмыков составляет религия. Однако и она претерпела значительные изменения с ходом времён. До XVII века калмыки исповедовали шаманизм.

Однако в дальнейшем тибетские миссионеры распространили буддийские верования, что были приняты племенами кочевников. Изначально считалось что буддизм поможет сплотить народы монгольской державы, однако эту функцию он не выполнил. Тем не менее, сегодня буддизм и ламаизм являются распространёнными в Калмыкии религиозными направлениями.

Местонахождение: Третьяковская галерея, Москва

Быт калмыков

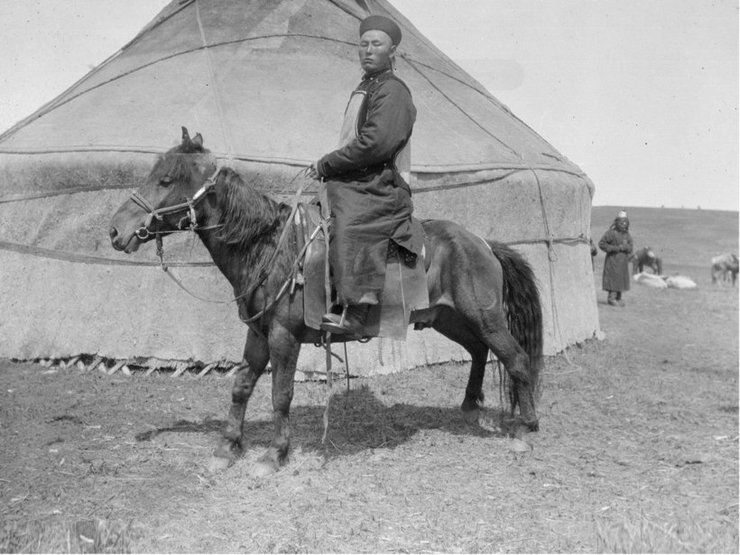

Основным направлением деятельности калмыков было кочевое и полукочевое скотоводство. Племена выживали за счёт разведения овец и коз, которые давали мясо и молоко, а в суровых степных условиях передвигались на лошадях и верблюдах.

Даже в наше время часть калмыков остаётся кочевниками. Такой образ жизни связан также с разведением скота. Людям приходится искать новые пастбища, из-за чего пастухи и общины перемещались вместе со своими стадами.

Если говорить о быте калмыков, то их семейный уклад напоминает славянский (а ведь Русь оказала немалое влияние на культуру этого народ). В старину в племенах существовали большие семьи, а в одном доме могли проживать представители трёх-четырёх поколений.

Главой семейства выступал мужчина. Несмотря на то, что многожёнство не было запрещено среди калмыков, вторую жену брали крайне редко. Обычно причиной тому становилось отсутствие детей или просьба первой супруги привести помощницу.

В сравнении с женщинами других народов, калмычки были достаточно свободными и независимыми. Мужчина должен был уважительно относиться к своей супруге, не допускать ссор. Однако женщине запрещалось прикасаться к оружию, называть мужа по имени или переходить ему дорогу.

Традиционное жилище

Издавна жилищем калмыков считается юрта. Это типичное строение для большинства кочевых племён, причём подобные сооружения можно увидеть и в наше время. Юрта – идеальный вариант жилища для кочевников. Летом в них прохладно, а зимой задерживается тепло.

Основа юрты состояла из жердей, которых требовалось около 60-80 штук. Сверху их связывали верёвкой, что плели из конского волоса. А вот поверх жердей клали войлок, что помогал укрыться от пронизывающих степных ветров. В качестве дверей использовали две деревянные створки, которые прочно крепили к жердям.

В юрте существовало деление на мужскую и женскую сторону, а посредине располагался очаг, который считался священным местом жилища. Спальные места и предметы быта принято располагать по периметру юрты, что освобождает пространство в центре. С переходом к оседлому образу жизни часть калмыков стала строить землянки, а в дальнейшем появились сооружения, возведенные по принципу русской избы.

Калмыки – кочевой народ, что до наших дней сохранил некоторые особенности своей культуры, зародившейся много веков тому назад. Сегодня образ жизни своих предков ведёт лишь часть калмыцкого этноса, поскольку большинство представителей этих племён перешло к оседлости. Однако такие перемены не смогли стереть из памяти народа верования и традиции, полученные от прежних поколений.

Калмыки: религия, традиции, история народа

Традиции и религия калмыков хранят в себе тайны прошлого, как бы сильно не сказались на них веяния нового века. Гордый народ значительно потерял в количестве, но не утратил веру в свои силы и продолжает чтить обычаи предков.

История

Происхождение калмыков связано с историей завоеваний Чингисхана. Его Монгольское царство распространилось на всю Среднюю Азию, а очередные набеги открывали новые пути для поселения. Тогда еще племя под названием ойраты, они населяли Половецкую степь. Позже она получила новое имя в честь народности.

Ойраты служили хану и покорно исполняли свой долг перед войском, отдавая свои жизни в военных походах на Киевскую Русь, Кавказ, Китай, Корею и другие азиатские страны. Именно относительно военного ремесла, которым занималось подразделение, в народе и возникли этногруппы. Все дело в том, что передавались они от отца к сыну:

После революции Калмыкия окончательно стала частью России, лишь в 1929 году под эгидой коммунистов получив право называться автономной областью. Однако влияние идеологии привело к насильственному отказу от религии, а затем и переселению с родной территории во все концы страны. На их место поселили русских, и только в 1953 году они смогли вернуться в родные края. После 1984 начала возвращаться и вера (легальная регистрация храмов). Сначала христианская (православие, пятидесятники, баптисты), затем и буддизм.

Видео расскажет больше о причинах депортации:

Культура и быт народа Калмыкии

Обычаи продиктованы историческими факторами и теми условиями, в которых приходилось пребывать калмыкам от начала существования на теперешней земле. Жители республики соединили в себе несоединимые аспекты:

В повседневной жизни калмык заботился о скоте, тепле жилья и пропитании. Источником питья в степи также были животные — излюбленный напиток кумыс. Готовили на костре, поэтому питались тушеной и жареной говядиной или бараниной.

Ответственность за выбор спутника жизни ложился на родителей, так как они именно они принимали решение без участия «главных героев». Молодой семье необходимо было отдельное жилье, поэтому родственники парня ставили палатку, а девушки — наполняли домашней утварью. Дату помогал назначать астролог, который определял идеальный день.

| Культурным наследием выступает художественная литература, сохранившая описание жизни и быта предков. Прекрасными свидетельствами творчества стали: «Джангар», «Сказание о Гесере», «О подвигах богатыря Санары». |

Вероисповедание

Калмыки не имеют одного преобладающего направления в вероисповедании, так как их история полна кардинальных изменений. Существует три ветви, к которой принадлежат в какой-то мере все представители народа, однако есть и ярые почитатели одной их этих религий:

Изначально в поселениях преобладало почитание сил природы, из чего выходила вера в существование посвященных людей, говорящих с духами и повелевающих им. Шаманы есть здесь и до сих пор, однако в подлинности большинства стоит задуматься — для некоторых это лишь повод заработать на легковерных туристах.

В XVII веке на территорию, где живут калмыки, пришли просветители из Тибета, чтобы принести поселенцам буддизм и ламаизм. На сегодняшний день действительно весомый процент населения продолжает быть верным этой религии, что удивительно для части европейской страны.

Со временем Российская империя стала проявлять больше интереса к этой местности, а следовательно и ее жителям. Монорегилия на большей части территории уже проявила себя, как целительный пластырь на разобщенной земле, поэтому и здесь начали прививать православие.

Уже советская власть окончательно отвергла буддийское духовенство, построила на территории Астраханской губернии возле калмыков христианскую семинарию, и ввела поощрительные санкции для тех из них, кто примет новую веру. К примеру, таким людям было разрешено переехать жить и работать в другие края родины.

Ключевую роль в принятии православия сыграло то, что в духовных училищах преподавали грамоту, готовили к церковной службе и работе просветителем. Личностный рост калмыка стал зависим от вероисповедания, поэтому его стали принимать массово. Однако на деле, как и по всей России, традиции и религия предков не исчезли, а лишь смешались с «новыми правилами».

Обычаи и праздники калмыков

Кочевой народ умел ценить важные для суровой жизни вещи — в степи это прежде всего огонь. Его здесь почитали испокон веков, называя святым. Не принято было плевать в него, переступать, бросать в костер мусор, даже тушить водой. Желательно подождать пока он сам сойдет на нет, в крайнем случае можно было засыпать песком, горсткой земли.

Культ огня сохранился у шаманов — в их традициях животные жертвоприношения во время погребения усопшего, празднования свадьбы, благословения ребенка. К тому же, страсть к нему поэтично описана и воспета во многочисленных произведениях народа, которые дошли к нам сквозь века. Красный цвет присутствует в убранстве архитектурных сооружений и национальной одежде.

Новый год

Праздник Зул (лампада или светильник) за шесть веков был преобразован в Новый год. 22 декабря, когда наступает самый короткий день, в каждом доме, магазине, кафе, в храмах и на улицах зажигаются огни. В древнее время считалось, что чем больше и ярче факелы и костры, тем довольнее будет бог солнца, принявший дар.

Наступление весны

Зима истощала все запасы, убивала скот (до XIX века его выписали круглый год) и вредила болезнями. Завершение этого тяжелого периода отмечали праздником Цаган сар, что в переводе означает «белый месяц». Палатки сворачивали, чтобы переселиться на новый места для выпаса, к тому же у животных ожидался приплод.

Ритуал совершался на рассвете — жители приходили к храму еще ночью и с появлением солнца приступали к молитве. В этот день младшее поколение преподносило угощения старшему.

Главный праздник лета

В июне необходимо было почтить богов земли. Ее плодами питался скот, от которого зависела жизнь калмыков. Чтобы на месте остановки всегда зеленела свежая трава, хозяин стада собирал его в одно место и окроплял молоком или кумысом. Выделенное для этого время довольно необычное — в полнолуние.

Праздник тюльпанов

Его происхождение датируется 90-ми — президент Калмыцкой республики учредил его для того, чтобы познакомить как можно больше людей с цветочными красотами их земли и напомнить ее жителям о ее ценности. Поля традиционных красных тюльпанов выглядят как полотно с тысячами играющих огоньков. Эти виды вдохновили танцевальный ансамбль народного творчества взять имя цветка. Он и многие другие представляют свои работы на обозрение празднующему народу в этот день.

Заключение

Узнать до конца кто такие калмыки, проникнуть в их степную душу, постичь глубину веры и традиции непросто. Малочисленная народность хранит обычаи предков, будучи частью прогрессивного общества.

Народы России: Калмыки

Калмыки

Калмы́ки (калм. хальмг, хальмгуд, монг. халимаг) — монгольский народ ойратской группы. Проживают в Республике Калмыкия — субъекте Российской Федерации. Говорят в основном на русском, и реже на калмыцком языках. Являются потомками ойратских племён, мигрировавших в конце XVI — начале XVII веков из Центральной Азии на Нижнюю Волгу и в Северный Прикаспий.

Численность современных калмыков в России — 183 372 человек (Всероссийская перепись 2010 года)[1]; имеются также небольшие диаспоры за границей. Основная религия среди верующих калмыков — буддизм тибетской школы Гелуг; также встречаются крещёные калмыки, исповедующие православие.

Калмыки относятся к монгольскому этносу ойратской группы. Это автохтонное население Республики Калмыкия. Она входит в состав Российской Федерации. Столица — город Элиста. Калмыки являются представителями современной кочевой культуры.

Численность

Этот народ относится к малочисленным — на территории РФ его количество исчисляется 183 000 человек. В его состав входит множество субэтносов. Наиболее крупные из них:

Где живут

Калмыкия размещает у себя 162 000 людей калмыцкой национальности. Небольшую группу принимает Киргизия — около 4 000 человек. Самые большие диаспоры за границей: 2 000 — США, 1 000 — Франция.

Калмыки общаются на калмыцком и русском языках. Калмыцкий относится к монгольской ветви языков.

Религия

Большинство калмыков исповедует тибетский буддизм. Небольшая часть является православными, есть исламисты и атеисты. Калмыкия — единственный регион в Европе, где присутствует традиционная форма буддизма. Эта религия получила распространение с конца 16 века. До этого времени существовали культы неба (тенгрианство), огня, воды, земли, гор. Практиковались шаманизм и фетишизм, предполагавшие совершение жертвоприношений, поклонение тотемным животным. Среди шаманов встречались и мужчины, и женщины. Некоторые обряды сохранились до сих пор.

Название

Сами себя калмыки называют «хальмгуд». Историки считают, что этимология термина исходит от тюркских, татарских названий племен «калмак», что переводится как «отставший», «отделившийся». Монгольские языки, близкие к калмыцкому, такого слова не имеют. Следовательно, название дали соседние народы. Есть две версии трактования термина. Согласно одной из них, слово «оставшиеся» обозначает людей, вычленившихся из ойратского этноса и оставшихся жить на территории современной Калмыкии. Другая теория религиозного толка. Часть историков считает, что так их стали называть татары после принятия буддизма, то есть как отделившихся от языческих верований. Другие ученые говорят, что калмаки — это оставшиеся в иной вере, не вернувшиеся в ислам (как татары). Русские летописцы упоминают о калмыках с 16 века.

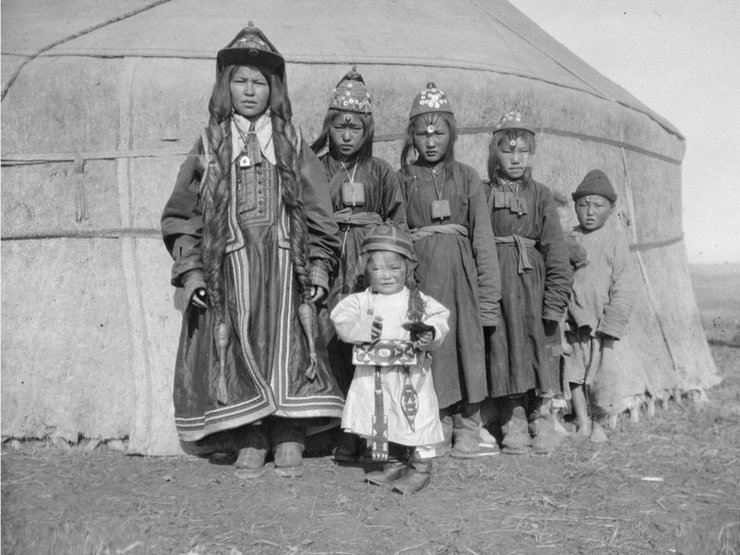

Внешность

Антропологи относят калмыков к монголоидам. Это обладатели типичной азиатской внешности. У них высокий лоб, широкое сплюснутое лицо, разрез глаз узкий. Для калмыков характерен эпикантус — так называемая монгольская складка, прикрывающая внутренний угол глаза. Нос небольшой, сплющенный, небольшие пухлые губы. Волосы прямые, черные, цвет радужки — карий. Встречается небольшой процент людей с относительно светлыми волосами, а также рыжими. Цвет кожи смуглый, темно-коричневый с желтоватым оттенком. Калмыки невысокого роста, коренастые, девушки худощавые. Современная молодежь европеизирована, она предпочитает модную европейскую одежду: джинсы, туфли на каблуках, толстовки. Девушки активно пользуются косметикой, наращивают ресницы. В ходу бижутерия, стилизованная под национальные украшения.

История

Формирование этноса начинается с конца 16 века, когда часть ойратских племен, населявших Джунгарию, отделилась от основной массы и перекочевала на территорию Руси (низовья Волги и Урал). Среди причин переселения называются дефицит пастбищ и междоусобная вражда. По пути ойратские племена воевали с казахами, ногаями, башкирами. Затем они начали контактировать с русскими. Периодически возникали конфликты, однако калмыкам было разрешено торговать на территории Русского царства, их брали на военную службу. Русские нуждались в дополнительных силах, которые помогли бы им противостоять туркам и татарам. Калмыки обладали мощным войском с 70 000 лошадей для конниц. В составе русской армии они участвовали во многих военных операциях.

18 век стал началом насаждения христианства у калмыцких племен. Многие приняли его, но тайно продолжали исповедовать буддизм. Со второй половины 17 века на территории Российской империи образовалось Калмыцкое ханство. Его жители были российскими подданными. Между представителями русской и калмыцкой аристократии образовывались браки, от которых пошли дворянские роды. Калмыцкое ханство закончило существование столетие спустя, когда население массово ушло обратно на земли Джунгарии.

Исход населения связывают с начавшимся голодом из-за холодной зимы и притеснений русских помещиков. Вторая причина — влияние китайских правящих династий. Большая часть калмыков совершила поход, который длился 7 месяцев. Они подвергались нападениям казахских племен, погибали от голода, болезней. Добрались до Маньчжурской территории только 20 000 из 180 000. Оставшиеся на месте калмыки были включены в состав Астраханской губернии. Калмыцкие войска участвовали в войне 1812 года, Бородинской битве, других сражениях.

20 век стал периодом перехода большинства калмыков к оседлому образу жизни. Попытки привести население к грамотности сопровождались переходом к латинскому алфавиту и кириллице. Это затрудняло обучение населения. Впоследствии народу пришлось повсеместно перейти на русский язык. В середине 20 века восстановили Калмыцкий автономный округ, с 1992 года субъект получил статус республики.

Жизнь

Главной отраслью у калмыков было кочевое, полукочевое скотоводство. Издавна племена разводили верблюдов, лошадей, которые были средством передвижения. Ради мяса, молока держали коз, овец, коров. Овцы, козы давали сырье для получения войлока. Кочевой образ жизни объясняется отсутствием постоянных пастбищ, нехваткой воды для питья, низкой плодородностью почвы, непригодной для земледелия. Людям приходилось кочевать с места на место, чтобы обеспечить приемлемые условия жизни.

Передвижение происходило по определенным маршрутам, которые для каждого рода были свои. Длительность стоянки зависела от времени года (например, летняя начиналась в мае и заканчивалась в августе и так далее). Размер кочевки определялся величиной стада. Все члены рода передвигались вместе с ним, отдаляться было строго запрещено. Заготовкой корма на зиму стали заниматься только к 19 веку. До этого времени животные круглый год паслись самостоятельно. Также охотились на степных зверей: лис, волков, диких птиц. Перешедшие на оседлый образ жизни калмыки начали разводить свиней. Выросло значение земледелия. Начали сажать пшеницу, рожь, лен, табак. Люди стали заниматься огородничеством, разведением бахчевых культур. У племен, которые жили возле рек, было развито рыболовство. Торговля ограничивалась продажей скота приезжим купцам. Позднее начали продавать дыни, арбузы. Развивались такие ремесла, как:

Дети беспрекословно подчинялись родителям. Их учили уважению, почитанию родственников. Разговаривать или сидеть в присутствии старших членов семьи можно было только после их разрешения. Сквернословие строго осуждалось, как и развязное поведение. Тем не менее, молодежь пользовалась известной свободой, им не было запрещено высказывать свое мнение. Важные вопросы в семье решались сообща.

Жилище

Традиционным жильем калмыков, как и у большинства кочевых народов, были юрты (кибитки). Они делались переносными или устанавливались на повозку. Зимой в них было тепло, летом — прохладно. Они легко разбирались и собирались. Основание состояло из жердей и деревянных реек. Жердей требовалось достаточно много: 60-140. Вверху их концы туго связывались между собой. Для этого использовалась веревка, сплетенная из хвостов лошадей. Строения были очень прочные, не разрушались от ветра и непогоды. Остов покрывали войлочным материалом. В холодные зимы использовали двойной слой войлока. Двери были деревянные, с двумя створками. Юрта была достаточно просторная, в ней могло жить несколько семей.

В центре размещался очаг, обложенный камнями. Дым выходил наружу через отверстие вверху. По периметру жилища устраивались спальные места из войлока. Вещи складывали в деревянные ящики типа сундуков. На пол также укладывали войлок. Пищу принимали на низких столиках. Юрта делилась на две половины: мужскую и женскую. Место возле очага было священным. После перехода калмыков на оседлый образ жизни первыми жилищами были землянки. Затем начали делать срубные строения по типу русских изб.

Кухня калмыков сформировалась в условиях кочевого образа жизни. Она довольно проста, для нее характерно однообразие. До перехода на оседлость пищу составляли в основном мясо и молоко животных, которых разводили калмыки: коз, овец, коров. Известно, что кочевые народы, в частности и калмыки, могли есть мясо погибшего животного, которое считается падалью. Также они употребляли в пищу полевых мышей. Позднее рацион разнообразился свининой, домашней птицей. С развитием бахчеводства, садоводства на столе появились дыни, арбузы, яблоки, груши. Стали делать варенья, джемы. Основу питания и сейчас составляют молочные продукты, баранина, говядина. Из специй используется лук, чеснок, лавровый лист. Благодаря большому наличию мяса, жирных молокопродуктов, муки, пища питательна и калорийна, хорошо насыщает. Популярные блюда калмыцкой кухни:

На основе молока коз, овец, коров, лошадей готовят множество полезных блюд. Путем сквашивания делают чигян — молочнокислый напиток наподобие кефира. Он считается лечебным, его часто пьют буддийские монахи. Из овечьего творога путем высушивания получают вкусное блюдо шююрюмг. Популярен также кумыс. Перегонкой из молока делают самогон — арак. Калмыцкий чай (джомба) сильно отличается от русского напитка. Он больше напоминает бульон. Состоит из заварки (листового чая), воды, сливок, коровьего масла, соли, корицы. Может добавляться поджаренная мука. Чай хорошо согревает, придает силы.

Одежда

Женщины в быту одевались довольно просто. Их повседневной одеждой была широкая рубаха и шаровары. Также были распространены длинные платья в пол. Они застегивались на металлические пуговицы или подпоясывались ремнем. Нагрудник украшали золотистой или серебристой тесьмой. Поверх платья могли носить халат без рукавов из цветного материала. Подол, низ рукавов расшивали растительными узорами. Расцветки праздничных нарядов были яркими: зелеными, красными, синими с золотистой каймой по краям. Летом головными уборами были суконные или войлочные шапочки. Женщины всегда носили шапки, выходить из дома с непокрытой головой им не разрешалось. Праздничные шапки шили из парчи, бархата, богато отделывали узорами из тесьмы, вышивкой. На ногах носили сафьяновые сапоги. Богатые калмычки дополняли костюм серьгами, браслетами, ожерельями. Украшения делали из драгоценных металлов, хрусталя, яшмы, кораллов.

Традиции

У калмыков довольно много праздников, связанных с их религией — буддизмом. В основном они отмечаются массово, с гуляньями, угощением, соревнованиями. Также есть некоторые праздники, не относящиеся к религиозным верованиям, среди которых: день поэзии, день калмыцкого чая, день степи. Ежегодно проводится фестиваль тюльпанов — красочное мероприятие, призванное обратить внимание людей всего мира на проблемы экологии. Он длится 1-2 недели, каждый раз его устраивают на новом месте — среди полей, где растут тюльпаны. Гостям предлагаются национальные блюда калмыков, можно посмотреть соревнования по борьбе, стрельбе из лука, гонки на верблюдах. Среди множества религиозных калмыцких праздников важное значение имеют такие:

Имена

У калмыков в ходу не только имена, произошедшие от ойратских, но и производные от тибетских, санскритских и русских. Исконные имена часто происходят от названий животных, топонимов, чисел или цвета. Также мальчикам дают имена народных героев. Распространено наречение с упоминанием качеств, черт характера. Иногда дают имена по названию драгоценных камней, небесных светил, планет. Некоторые мужские имена:

Девочек часто называют именами цветов, фруктов, присваивают женственные черты характера. Нередко ребенку дают имя музыкального инструмента. Женские имена:

Для защиты от злых духов давались имена, производные от других языков. Например: Егор — Ягур, Николай — Микула.

Характер

От природы калмыки обладают веселым нравом. Они не унывают даже в тяжелые времена. Это активные, жизнерадостные люди. Возможно, на позитивное отношение к жизни повлияли буддистские учения, которые проповедуют, что в этой жизни все преходящее. Калмыки любят принимать гостей. В доме сажают на лучшее место, готовят угощения. Они всегда открыты для общения, искренни. Представители этого народа никогда не отгораживаются от общества, не замыкаются в себе.

Молодежь хорошо воспитана, с уважением относится к старшим. В делах это практичные, рациональные люди. Можно сказать, что они экстраверты. Калмыки артистичны, любят петь, танцевать. В них есть оригинальность, желание выделиться из общей массы. Среди них много талантливых людей: писателей, певцов, артистов.