какой народ живет на дальнем востоке

Коренное население и список народов Дальнего Востока

По статистическим данным, население Дальнего Востока — народ довольно разнообразный. В то же время это самый малочисленный регион России. Большинство живет в Приморском крае, здесь плотность составляет 12 человек на 1 кв. км. В Магаданской области на такую же территорию приходится 0,3% об общей численности граждан. У каждого из народов свои традиции культура.

Общая информация

В современный Дальневосточный федеральный округ входит Хабаровский, Камчатский, Приморский края. Сюда же относятся Амурская, Сахалинская, Магаданская и Камчатская области. Кроме того, в состав включены республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ. Административный центр ДВО находится в Хабаровске.

Площадь региона — 6169,3 тысячи кв. км. Население — 7,6 млн человек, то есть здесь проживает только 5% от общей численности Российской Федерации.

В демографической ситуации наблюдается негативная динамика — молодежь массово покидает Дальний Восток, желая переехать поближе к столице.

Этнический состав и коренные народы

Национальный состав региона очень разнообразен. Кроме русских, на Дальнем Востоке живут народы:

В XIX веке началось активное освоение региона. Этому процессу способствовала государственная политика Российской империи: переселенцы освобождались от военной службы, выплачивали более низкие налоги, чем жители остальных регионов Российской империи, получали льготы и господдержку.

Несмотря на внушительный список названий и пеструю этнографическую картину, коренные народы не отличаются большой численностью. Поэтому их еще называют малыми этносами. У части из них есть автономные территориальные образования, но большинство их не имеет. Некоторые народы уже исчезли с этнографической карты России либо находятся на грани вымирания.

Многие языки практически забыты, помнят их только старики. Хотя с 90-х гг. в местах компактного проживания коренных народов пытаются преподавать местные языки. Но дефицит учителей, отсутствие родной речи в быту очень усложняет обучение.

Рассматривая, какой народ живет на Дальнем Востоке, выделяют следующие группы:

Внешне коренные жители Дальнего Востока достаточно похожи друг на друга. Их относят к северным представителям монголоидной расы.

Внешние черты

Для местных народов характерны расовые отличия — маленький рост, светлая кожа, прямые черные волосы, узкий разрез глаз, маленький нос, плотное телосложение. Из-за смешанных браков некоторые жители приобрели европейские черты: увеличились глаза, среди потомков появились светлоглазые люди с каштановым или русым цветом волос.

Дети от смешанных браков часто в паспорте демонстрируют свою принадлежность к коренным национальностям — это дает им привилегии при ловле рыбы или охоте на животных.

Культура и быт

В прошлом автохтонные народы Дальнего Востока были поклонниками шаманизма. Но в XVI−XIX веках их обратили в православие. Хотя некоторые люди до сих пор верят в силы природы и проводят шаманские ритуалы.

Как и прошлые времена, селятся представители коренных этносов возле водоемов и рек. Это связано с тем, что доставка самых необходимых товаров осуществляется по воде. Зимой в поселки можно попасть только на вертолёте.

Местные жители занимаются оленеводством, разводят песцов и норок, ловят рыбу — т. е. практикуют традиционные занятия их предков. Многие осваивают современные профессии. Оленеводы и рыбаки часто покидают свои жилища на длительное время, наведываясь к ним лишь изредка.

Для езды по-прежнему иногда использую оленьи и собачьи упряжки (нарты) и лыжи. В тайге и тундре часто можно увидеть охотничьи избушки — место, где можно согреться и переночевать. Покидая охотничий домик, следует оставить в нем чай, спички и дрова для случайного гостя.

Традиционная кухня непривычному к ней человеку может показаться странной. Сырая, только слегка присоленная свежая рыба или мясо, теплая оленья кровь не годятся для изнеженных европейцев или жителей средней полосы России.

Жарить мясо и рыбу у коренных народностей не принято: дичь или вялят, или варят. На топленом тюленьем жире готовят лепешки, жир также пьют с чашки или используют как соус. Популярным напитком является чай с добавлением оленьего молока.

Летом женщины отправляются на поиски дикорастущих ягод и трав — морошки, клюквы, голубики, брусники. Зимой они приправляют ими мясо и готовят различные морсы.

Приход европейского человека ознаменовался настоящей пищевой революцией в рационе местных племен. Сейчас даже консервативные охотники и оленеводы не представляют себя без каши, хлеба, соли и сахара.

Жилище народов севера называется чумом. Это конический шатер, накрытый шкурами оленей, непромокаемой тканью или брезентом. Устанавливать чумы по традиции должны женщины. Посредине чума находится очаг — печка или костер. Традиционный интерьер выполнен из ивовых подстилок, дерева и шкур. У рыбаков могут быть чумы, покрытые кусками вываренной березовой коры.

Оленеводы Таймыра и долганы живут в балках — реечных каркасных домиках, обтянутых шкурами и парусиной. Внутри благодаря узкому пространству с двухъярусными койками по бокам создается впечатление вагонного купе. Такие домики можно перевозить на оленьих упряжках. Кстати, первыми этот вид жилья придумали русские торговцы.

Чукотские и корякские оленеводы обитают в ярангах — разновидностях того же чума, но более вместительных и сложных в устройстве. Внутри яранга разделена пологом: в передней холодной части (у входа) готовят еду, задняя служит для сна и отдыха. Поток воздуха регулируют через кожаный рукав.

Мифология и легенды

Согласно истории, у всех народов Дальнего Востока России существует миф о Вороне, сотворившему мир. Среди южных этносов распространены тотемические и космогонические представления.

Например, народы Приамурья верили, что землю сотворил орел. Многие племена связывали свое происхождение с животными, которые считались покровителями рода. Например, предком орочей и нанайцев был тигр, нивхов — медведь. Все народы одушевляли природу, верили в злых и добрых духов, оборотней. Декоративно-прикладное искусство представлено петроглифами (наскальными рисунками), деревянными и металлическими фигурками, сложными аппликациями из рыбьей кожи, резьбой по дереву и моржовой коже.

Особенное место занимает шаманская музыка на варгане — так называют оригинальный музыкальный инструмент, сделанный из дерева, кости, иногда металла.

Народы Дальнего Востока отличаются своей самобытностью. При этом несмотря на некоторые различия, в их образе жизни и культуре прослеживаются общие тенденции.

Народы Сибири и Дальнего Востока: история заселения и традиции

Российская Федерация — большое многонациональное государство. Этнический состав страны уникален. Здесь проживает более 190 народов, среди которых коренные, малые и автохтонные, отличающиеся культурой, традициями и бытом.

На российских землях живет 65 народностей, численность которых не превышает тысячи человек. Их них 25 занимают территории Сибири и Дальнего Востока.

Географическое положение Сибири

Это большой историко-географический регион, расположенный в Азиатской части света и охватывающий северо-восточные территории материка Евразия.

Ее земли протянулись с запада на восток от Уральского горного массива до тихоокеанских акваторий, охватывая весь Дальний восток, где крайней точкой являются водораздельные хребты побережья. Северные и южные окраины совпадают с государственными границами.

Занимает около 74 % общей площади РФ, что составляет примерно 13,1 млн. км2. Население 36 млн. человек, или 25 % от общероссийского.

Общую площадь региона условно разделяют на две основные части: Западную и Восточную Сибирь, в которых выделяют Южную (горную) область, Северо-восточную и Среднюю.

История заселения

Удивительный таежный мир под названием Сибирь стал частью России в период XVI—XVII веков. Название (по одной из версий) произошло от монгольского «Шибир», что означает «болотистая местность, поросшая лесом». Предполагается, что во времена Чингисхана монгольские народы так называли приграничную часть тайги.

Распространение понятия на большие территории связано с названием столичного города Сибирского ханства, захваченного Русским царством во времена правления Ивана Грозного. Именно тогда началось освоение земель, расположенных восточнее Урала.

История завоевания начинается с отказа зауральских племен платить дань русскому царю. Частые набеги ханской конницы на русские деревни, принадлежавшие семье Строгановых, вынудили их призвать наемников для борьбы с нежелательными гостями. Тогда небольшой казачий отряд во главе с атаманом Алениным Василием Тимофеевичем, вошедшим в историю под именем Ермак, начал свой легендарный поход за хребет.

После этого началось массовое переселение в западно-сибирские земли. Следом за казаками туда потянулись охотничьи отряды, крестьяне, духовники и чиновники. Оказавшись за Уралом, пришедшие становились вольными. Здесь не действовало крепостное право и не было помещичьего землевладения. Единственной платой стал государственный налог. Местные племена облагались меховой данью, которая стала существенным вкладом в государственную казну.

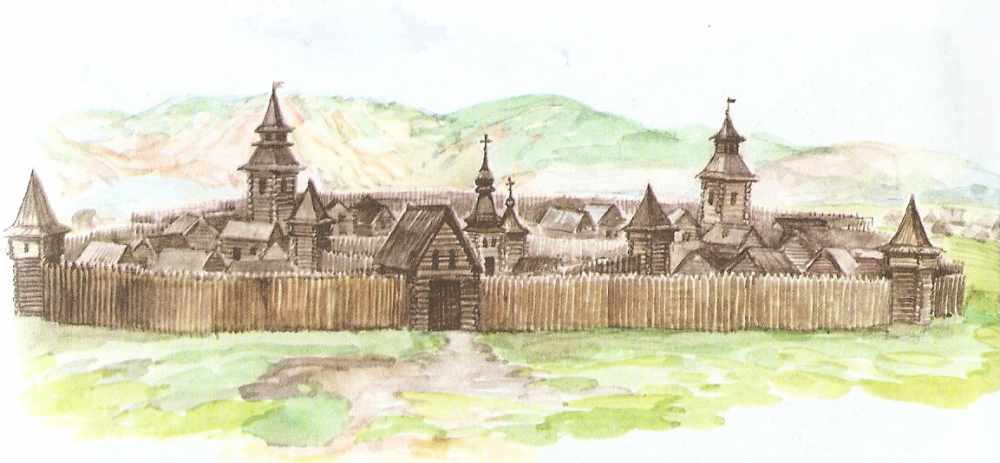

Позднее здесь были построены форпосты, служившие оборонительными укреплениями для дальнейшего покорения края. Вокруг них постепенно выросли города. Так, в 1604 году началось возведение Томска, ставшего крупным культурным и экономическим центром. Вскоре были выстроены Енисейский и Кузнецкий остроги, где расположились администрация и военные гарнизоны, контролировавшие сбор дани.

Самым массовым процесс переселения стал в конце Смутного времени. Тогда была освоена Восточная Сибирь. В начале XVII века осуществилось заселение берегов Иртыша, Оби и прилегающие к Енисею области. Начали возводиться крупные города — Тюмень, Тобольск, Красноярск. К завершению столетия русские достигли побережья Тихого океана.

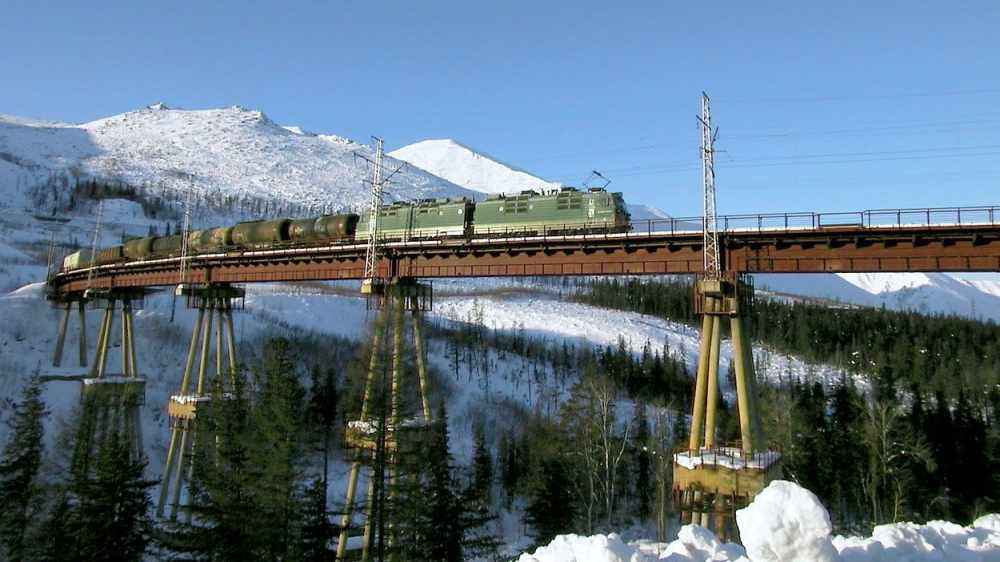

В начале двадцатого века толчком к развитию края стало строительство Транссибирской магистрали. В период Второй Мировой войны сюда эвакуировали многие военно-промышленные предприятия, что привело к резкому росту населения региона. Только в первые годы войны в Сибирь перебралось более 1 млн. человек.

В послевоенное время началось бурное строительство дорог, заводов, электростанций и железнодорожных линий. Так появились современные символы Сибири — БАМ, Братская ГЭС, Новороссийский Академгородок и иные сооружения.

Коренные народы

Современный этнический состав этих земель включает не только русскоязычное население, но и ряд малочисленных народов, проживающих здесь с глубокой древности.

Тюркские

Отличаются культурой, бытом и религиозным укладом. Основная масса современных тюрок являются мусульманами. Но некоторые проповедуют православие, буддизм (тувинцы), существуют бурханисты (алтайская семья), тенгрианцы (хакасы, шорцы, якуты, телеуты).

Этнокультурные традиции тюркских общин складывались поколениями, со времен средневековья, из разных источников. Но постепенно сформировались особенности, присущие только тюркоязычному этносу. Сюда относят форму ведения хозяйства, жилища, национальную одежду, украшения, пищу и даже средства перемещения. Тюрки обладают собственной духовной культурой, искусством, фольклором и письменностью.

Тюркские кочевые племена занимаются оленеводством, охотничьим промыслом и рыболовством. Некоторые, например, Чулымцы — мастера деревообработки, изготавливающие лодки, посуду, лыжи и другие изделия из дерева.

В разных сибирских областях проживает несколько этнических групп, относящихся к тюркоязычным:

Монгольские

В РФ занимают территории Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. Среди них в зависимости от области расселения выделяют 4 основные группы: восточные, западные, северные и южные.

Буряты относятся к самым северным монгольским народам. Как самостоятельный этнос образовались на землях Баргуджин-Токум (территория современной Республики Бурятия).

До момента признания буддизма в качестве одной из официальных религий РФ, буряты были приверженцами шаманизма и шаман занимал главенствующую позицию в общине. Но с конца 19 века начался период бурного расцвета новой веры (буддизма) в Бурятии. Он стал важным фактором развития культуры, формирования национального образа жизни, нравственности и искусства региона.

Самодийские

Народы, объединенные в одну (самодийскую) группу уральской языковой семьи.

В ее состав входят:

Тунгусо-манчжурские

Общая численность — 71 794 человека. Сюда входит несколько народов, населяющих различные территории.

Кроме крупных этносов на этих землях проживают маленькие группы, численностью не более 3000 человек. Это ульчи, удэгейцы, орочи, негидальцы и ороки.

Финно-угорские

К финно-угорской языковой группе относятся ханты, манси, вепсы, саамы.

Чукотско-камчатские

Это большая группа, где наибольшую численность среди других народностей имеют чукчи — коренной народ крайних северо-восточных земель Азии. Самая большая группа проживает на Чукотке, где является основным населением в регионе. Деятельность береговых чукчей — охота на крупное морское животное — тюленя. В летнее время добывают китов и моржей. Дом чукчей называется яранга. Это небольшие многоугольные шатры, закрытые оленьими шкурами.

Кроме них в Чукотско-камчатскую группу входят коряки, ительмены, алюторцы, камчадалы и кереки.

Эскимосо-алеутские

Народы одной языковой семьи: эскимосы и алеуты. Алеуты считаются вымирающим этносом, имеющим в России самую маленькую численность.

Нивхи

Являются автохтонным коренным населением территории Приамурья и о. Сахалин. В хозяйственной деятельности основное место занимает рыбный промысел. Менее развито охотничье дело, собирательство и собаководство. Религия нивхов основывалась на анимизме и промысловом культе. Они верили в духов, обитающих везде — на небе, на земле, в воде, тайге.

Енисейские

В Сибири проживает народность, относящаяся к Енисейской группе, — кеты. В 2002 году их насчитывалось 1494 человека. Расселены по территории нескольких районов Красноярского края.

Русское население

Численность русского населения на землях восточнее Урала быстро увеличивалась в период присоединения Сибири. Причиной стала не только добровольная колонизация, но и принудительное переселение и ссылки. К концу 17 века здесь насчитывалось более 11 тысяч русских крестьянских дворов. К началу 18 века численность русскоязычного населения достигала 180 тысяч. По данным статистики 2002 года, на территории Сибирского Федерального округа проживало 17 530 900 человек русских, что составляло 87,4 % от общего населения региона.

Традиции

На российских землях проживает огромное количество народов. Каждый из них отличается собственной культурой, религией, формой хозяйственной деятельности и обычаями, которые передаются из поколения в поколение и бережно хранятся на протяжении веков.

Каждый малый этнос имеет свой национальный костюм, жилище (дом, чум или иные строения) и уникальные обычаи. Многие из них, особенно приверженцы шаманизма, верили, что всем управляют духи, обитающие повсюду: в воде, земле и небе.

По поверьям северных народов, животные (к примеру, медведь или волк) являлись личными тотемами мужчин и женщин, достигающих зрелости.

В сибирских землях существуют коренной народ с очень низкой численностью и практически исчезнувший, культура которого может навсегда затеряться.

В видео рассказывается о традициях коренных народов Сибири.

Многочисленные и малые народы

За пределами Урала проживает 26,144 млн. человек, или 18,3 % от общероссийского населения, но численность этнических групп крайне неодинакова.

| Название | Общая численность в регионе | Соотношение (в %) |

| Якуты | 478 100 | 1,83 |

| Буряты | 461 389 | 1,76 |

| Тувинцы | 263 934 | 1,01 |

| Хакасы | 72 959 | 0,28 |

| Алтайцы | 70 800 | 0,27 |

| Ненцы | 44 640 | 0,17 |

| Эвенки | 38 396 | 0,15 |

| Ханты | 30 943 | 0,12 |

| Эвены | 21 830 | 0,08 |

| Чукчи | 15 908 | 0,06 |

| Нанайцы | 12 160 | 0,05 |

| Манси | 12 269 | 0,05 |

| Шорцы | 12 888 | 0,05 |

| Коряки | 8 743 | 0,03 |

| Долганы | 7 885 | 0,03 |

| Сибирские татары | 6 779 | 0,03 |

| Нивхи | 5 162 | 0,019 |

| Селькупы | 4 249 | 0,016 |

| Сойоты | 3 579 | 0,086 |

| Ительмены | 3 180 | |

| Ульчи | 2 913 | |

| Телеуты | 2 643 | |

| Эскимосы | 1 738 | |

| Удэгейцы | 1 657 | |

| Кеты | 1 492 | |

| Чуванцы | 1 087 | |

| Чулымцы | 355 | 0,018 |

| Тофалары | 761 | |

| Орочи | 686 | |

| Негидальцы | 567 | |

| Ороки | 346 | |

| Нганасаны | 834 | |

| Энцы | 237 | |

| Тазы | 276 | |

| Алюторцы | 40 | |

| Кереки | 4 | |

| Алеуты | 482 |

Интересные факты

Зауральский регион хранит множество тайн и интересных фактов.

Вот некоторые из них:

Видео

Смотрите увлекательное видео о жизни за Уралом.

Народы Приамурья, Приморья и Сахалина

| Народ | Языковая семья | Численность | Район проживания |

| Нанайцы | Тунгусо-маньчжурская | 12 003 (Россия), 5354 (Китай) | Берега Амура от Хабаровска до Комсомольска, междуречье Сунгари и Уссури |

| Негидальцы | Тунгусо-маньчжурская | 513 | Низовья Амгуни |

| Нивхи | Изолированный | 4652 | Устье Амура, север Сахалина |

| Ороки | Тунгусо-маньчжурская | 295 | Север и центр Сахалина (в основном Поронайский и Ногликский районы) |

| Орочи | Тунгусо-маньчжурская | 596 | Сихотэ-Алинь, живут от нижнего течения Амура до Татарского пролива |

| Тазы | Сино-тибетская | 274 | Приморский край, в основном – Ольгинский район |

| Удэгейцы | Тунгусо-маньчжурская | 1496 | Сихотэ-Алинь, от среднего течения правых притоков Уссури до Японского моря |

| Ульчи | Тунгусо-маньчжурская | 2765 | Ульчский район Хабаровского края |

| Эвенки | Тунгусо-маньчжурская | 39 534 (Китай), 38 396 (Россия), около 1 тыс. (Монголия) | Дисперсное расселение на огромной территории от Енисея до Охотского моря |

| Эвены | Тунгусо-маньчжурская | 21 830 | Якутия (большинство), Магаданская область, Камчатский край, Чукотский АО, север Хабаровского края |

Численность народов дана по материалам всероссийской переписи населения 2010 года. К сожалению, противоречивые данные о численности этих народов можно найти даже внутри одних и тех же посвящённых им статей, так что воспринимать эти цифры как безусловную правду не приходится, но порядок мне кажется более-менее верным.

Можно заметить, что в некоторых не самых пустынных районах меток нет. Иногда это объясняется тем, что коренные народы когда-то были, но исчезли. Дауры и дючеры, жившие по левому берегу Амура на территории современной Амурской области, не выдержали совсем не мирного натиска русских землепроходцев XVII века и ушли за реку, на китайскую территорию. Нивхи и ороки, исторически населявшие север Сахалина, до сих пор там и живут, а вот почти все айны юга Сахалина были вывезены японцами на Хоккайдо. Не осталось айнских поселений и на Курилах. Сейчас в России есть несколько сотен людей, идентифицирующих себя как айны, но никто из них не является носителем языка, а наибольшее количество людей айнского происхождения живёт не на Сахалине, а на Камчатке (притом это потомки не собственно камчатских айнов, которые тоже были, а курильских, бежавших от японцев в конце XIX века).