какой нерв отвечает за дыхание

Блуждающий нерв или «зри в корень»

Блуждающий нерв – работа внутренних органов

Почему медикаментозное лечение внутренних органов нередко является безрезультатным?

Мы часто удивляемся…. Как же так? Я виду здоровый образ жизни, не пью, не курю, не злоупотребляю жирной и жареной пищей, а у меня болит живот. И вот мы идем к врачу с жалобами на боль в эпигастрии, расстройство кишечника, тяжесть в животе…

Очень часто, проблемы с желудочно-кишечным трактом не связаны с самими внутренними органами… а связаны с нарушениями в «центре управления» (нервной системе), а точнее с нарушением коммуникаций между «центром» и «исполнителями» (внутренними органами).

Человеческая нервная система условно делится на центральную нервную систему и вегетативную.

Вегетативная (дословно переводится как растительная) – обеспечивает работу внутренних органов – дыхание, пищеварение, секреторная функция желез, регулирование давления и т.д. благодаря вегетативной системе, мы не думаем, как дышать, или переваривать пищу, это происходит как-то само по себе.

Вегетативная нервная система в свою очередь, тоже делится на симпатическую и парасимпатическую системы. Эти системы противостоят друг – другу.

Симпатическая нервная система отвечает за готовность человека к охоте, атаке или уходу от погони – она стимулирует повышение давления, учащение дыхания и сердечных сокращений, подавляя при этом деятельность желудочно-кишечного тракта.

Парасимпатическая нервная система отвечает за «отдых» человека, активизирует работу желудочно-кишечного тракта и секреторную функцию желез пищеварения, успокаивая дыхание, сердцебиение и понижая давление.

Основным нервом парасимпатической нервной системы является блуждающий нерв.

Это нерв, который выходит из яремного отверстия черепа и спускается по шее в грудную и брюшную полости, отдавая свои веточки внутренним органам. К сожалению, именно этот нерв очень часто ущемляется на разных участках своего пути (на уровне яремного отверстия, апертуры грудной клетки, грудобрюшной диафрагмы).

В результате ущемление блуждающего нерва, симпатическая нервная система начинает доминировать, угнетая деятельность желудочно-кишечного тракта…

Пища плохо переваривается, нарушается перистальтика кишечника, секреция поджелудочной железы и самого желудка…. Общее самочуствие ухудшается, беспокоит тяжесть в области желудка, ощущение переполнения даже при принятии небольшого количества пищи, нередко может сопровождаться разлитой тупой болью в левом пореберье, левом боку, центральной части живота под грудиной.

В таком случае медикаментозное лечение, скорее всего, будет безрезультатным. Необходимо выявить место компрессии нерва и устранить его.

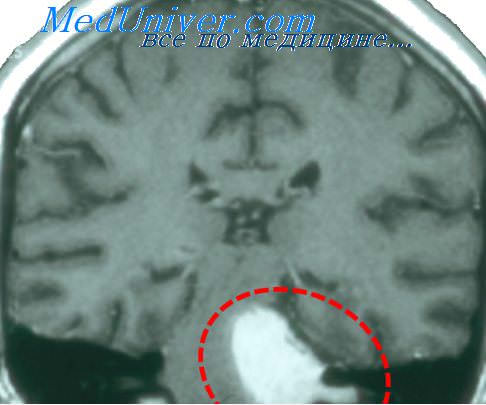

Возможно, Вам нужно пройти обследование (в Киеве), КТ или МРТ.

Какой нерв отвечает за дыхание

Блуждающий нерв выходит из полости черепа через яремное отверстие вместе с языкоглоточным и добавочным нервами, на шее располагается в сосудисто-нервном пучке, где соседствует с внутренней яремной веной, общей и внутренней сонными артериями, нервами каудальной группы. Проникает в грудную полость через верхнее отверстие грудной клетки, где правый блуждающий нерв лежит впереди подключичной артерии, а левый располагается на передней поверхности дуги аорты. Пройдя через заднее средостение, левый и правый блуждающие нервы образуют пищеводное сплетение, из которого формируются передний и задний стволы блуждающего нерва, которые через пищеводное отверстие диафрагмы спускаются в брюшную полость, формируя здесь ряд сплетений.

Дендриты клеток нижнего узла вместе с ветвями языкоглоточного нерва формируют глоточное сплетение (pl. pharyngeus), осуществляющее иннервацию слизистой оболочки глотки. Верхний гортанный нерв (n. laryngeus superior), пройдя позади внутренней сонной артерии, подходит к слизистой оболочке гортани выше голосовой связки, к слизистой надгортанника, частично к корню языка.

Из нижнего чувствительного узла блуждающего нерва осуществляется также иннервация бронхов, околосердечной сумки. В составе блуждающего нерва проходят чувствительные волокна для пищевода, желудочно-кишечного тракта, печени, почек.

Семиотика поражения блуждающего нерва. Синдром Арнольда

Жалобы больного при поражении блуждающего нерва самые разнообразные. Ими могут быть нарушение проглатывания жидкой пищи, попадание ее в нос, утрата звучности голоса и др.

При поражении чувствительных веточек блуждающего нерва имеет место болевой синдром. Описана невралгия верхнего гортанного нерва. В повседневной практике врача она встречается довольно редко. Причиной ее служат воспалительные процессы в гортани, струмэктомия, тонзилэктомия. Невралгия характеризуется болевыми пароксизмами в области гортани. Боли односторонние, часто возникают во время еды или глотания, иррадиируют вдоль нижней челюсти, в ухо. Болевая точка располагается на боковой поверхности шеи, чуть выше щитовидного хряща. Во время приступа боли возникает кашель, общая слабость (Гречко В.Е., 1981). Приступы кашля автор объясняет повышенной чувствительностью слизистой гортани и трахеи. При длительно существующей невралгии верхнего гортанного нерва снижается и исчезает глоточный рефлекс. Пораженная сторона гортани становится неподвижной, может появиться сужение голосовой щели.

Нам пришлось наблюдать невралгию ушной веточки (r. auricularis). Причиной развития заболевания явилось сильное охлаждение, кариозные зубы. Боль носила постоянный характер, локализовалась в верхнебоковых отделах шеи, распространялась в подчелюстную область, в ухо, особенно в область слухового прохода, заушную зону. На фоне постоянных болей возникали приступы труднопереносимых болей с преимущественной локализацией в подчелюстной зоне и в наружном слуховом проходе.

На функциональное единство висцеральных волокон блуждающего, диафрагмального нервов и задних рогов шейных сегментов указывают в своей монографии М.Б. Кроль, Е.А. Федорова, 1966. Боли, как подчеркивают авторы, носят невралгический характер, возникают внезапно, стреляющие, кратковременные, не совпадают с зонами Захарьина-Геда для конкретного органа. В момент пароксизма обнаруживается гиперестезия в месте максимальной боли. Вне приступа нарушений чувствительности не обнаруживается (в зонах Захарьина-Геда расстройства чувствительности носят стойкий характер). Приведенные данные надо иметь в виду всегда, когда мы сталкиваемся с болевым синдромом, который не укладывается в рамки обычных невралгий.

При изолированном поражении блуждающего нерва речь больного приобретает носовой оттенок, на стороне очага мягкое небо свисает, малоподвижно или неподвижно, язычок отклоняется в здоровую сторону. Небный рефлекс отсутствует. Необходимо иметь в виду, что у больных с хроническим или острым тонзиллитом, курильщиков нередко отсутствуют небные рефлексы, язычок может отклоняться. При этом он обычно гиперемирован, припухший (увеличен в размерах).

При выключении функции отдельных веточек блуждающего нерва может развиться паралич гортани. В этом случае голосовая связка на стороне очага занимает срединное положение, не сокращается при фонации и дыхании, голос становится хриплым. При процессах в области шеи может страдать верхний гортанный нерв. При этом кроме анестезии слизистой оболочки гортани нарушается функция m. cricothyreoidei, напрягающей голосовую связку. Голос становится низким, грубым.

Нижний гортанный нерв (возвратный) чаще поражается при опухолях средостения, аневризмах аорты, сонной или подключичной артерий, опухолях шеи. Вследствие паралича мышц гортани (кроме m. cricothyreoidei) у больных развивается афония. При двустороннем параличе возвратных нервов наступает резкое затруднение дыхания из-за смыкания голосовых связок в результате паралича mm. cricoarytaenoidei postici, расширяющих голосовую щель.

Раздражение блуждающего нерва и его ветвей вызывает замедление сердечной деятельности, усиление перистальтики кишечника, сужение бронхов, расширение сосудов. Волокна, замедляющие сердечную деятельность, берут начало от отдельной клеточной группы, расположенной вблизи вентрального соматического ядра блуждающего нерва, затем проходят в общем стволе X пары, заканчиваются в сердечных узлах, откуда берут начало постганглионарные волокна к сердечной мышце.

Где в организме бродит Nervus Vagus

Блуждающий нерв поддерживает сердцебиение и заставляет потеть. Он помогает говорить и вызывает рвоту. Nervus Vagus соединяет мозг со всеми органами, поддерживает сердцебиение и заставляет потеть. Он помогает нам говорить. Это информационная магистраль, Nervus Vagus соединяет мозг со всеми органами.

Всё о блуждающем нерве

На латыни блуждающий нерв — Nervus Vagus. Vagus в переводе с латыни означает «странствие». И этот нерв определенно знает, как «бродить». Он простирается от мозга до самого торса.

Попутно он касается ключевых органов, таких как сердце и желудок. Это дает блуждающему нерву контроль над огромным спектром функций организма.

Блуждающий нерв, также называемый «десятым черепным нервом» — это самый длинный, разветвленный и сложный из всех черепных нервов (а еще, пожалуй, меньше всего изученный).

Большинство черепных нервов — 12 крупных, которые покидают основание мозга, — достигают лишь нескольких областей тела. Они могут контролировать зрение, слух или ощущение одного пальца на щеке. Но блуждающий нерв играет десятки ролей. И большинство из них — это функции, о которых вы никогда не задумывались, от ощущения внутри уха до мышц, которые помогают человеку говорить.

Это самая нижняя часть мозга и располагается чуть выше, где соединяется со спинным мозгом. Это на самом деле два больших нерва — длинные волокна, состоящие из множества более мелких клеток, которые посылают информацию по всему телу. Один на правой стороне продолговатого мозга, другой — на левой. То есть, по сути, блуждающих нерва два.

«Создается впечатление, что каждый год какой-то исследователь находит новый орган или систему тела, с которыми взаимодействует этот нерв«, — пишет Тиффани Филд, доктор медицины и руководитель Института исследования тактильности при Университете школы медицины города Майами.

Также Филд указывает на то, что ответвления блуждающего нерва соединяют его, в том числе, и с лицевыми мышцами, а также с голосовыми связками.

«Нам известно, что у людей, страдающих от депрессии, снижается активность блуждающего нерва, и это связывают со сглаживанием интонаций в речи и менее активной мимикой«, — объясняет она.

Еще одна ветвь блуждающего нерва проникает в пищеварительный тракт, где пониженную активность блуждающего нерва связывают с замедлением подвижности желудочно-кишечного тракта, что мешает правильному пищеварению и вызывает некоторые болезни», — добавляет Филд.

Из продолговатого мозга блуждающий нерв движется вверх, вниз и вокруг тела. Например, он достигает внутренней части уха. Далее нерв помогает контролировать мышцы гортани. Это часть горла, содержащая голосовые связки. От задней части горла до самого конца толстой кишки части нерва мягко обвивают каждый из этих органов. Он также касается мочевого пузыря и сердца.

Роль блуждающего нерва разнообразна

Благодаря такому длинному пути, нерв выполняет большое количество функций в организме, в том числе:

Блуждающий нерв контролирует перистальтику

Далее вниз блуждающий нерв обволакивает пищеварительный тракт, включая:

Он контролирует перистальтику — волнообразное сокращение мышц, которые перемещают пищу через кишечник.

В большинстве случаев было бы легко игнорировать блуждающий нерв. Это большая часть того, что называется парасимпатической нервной системой. Информация от тела может не только изменить то, как мозг контролирует блуждающие нервы, но также может повлиять на сам мозг. Эти обмены информацией включают в себя сигналы из кишечника.

Бактерии в кишечнике могут производить химические сигналы. Они могут воздействовать на блуждающий нерв, передавая сигналы обратно в мозг. Это может быть одним из способов влияния бактерий в кишечнике на настроение. Было показано, что прямое стимулирование блуждающего нерва может быть полезно для лечения некоторых случаев тяжелой депрессии.

Каковы причины проблем с блуждающим нервом?

Нарушение функционирования блуждающего нерва может развиваться при наличии следующих причин и факторов, а это:

Невралгия (воспаление вагуса)

Чтобы определить причины невралгии, надо понимать, какой отдел был поражен и может проявляться следующими признаками:

| Место локализации воспаления | Симптоматика патологии |

| Голова | Внезапное и беспричинное появление сильных головных болей и головокружения |

| Чувство дискомфорта в ушной зоне | |

| Снижение качества слуха | |

| Шея | Расстройство глотательного рефлекса, ощущение застрявшей пищи в горле |

| Нарушение речи, возможна осиплость голоса | |

| Ухудшение процесса дыхания | |

| Грудь | Боли в грудной области и дискомфорт |

| Нарушение ритмичности дыхания и кашлевого рефлекса | |

| Неритмичные сокращения главной сердечной мышцы | |

| Брюшина | Дискомфорт и неприятные ощущения в брюшной области |

| Внезапные рвотные позывы или появление икоты | |

| Отсутствие каловых масс или диарея |

Неврастения (раздражения блуждающего нерва)

Неврастения — это раздражение некоторых клеток вагуса из-за пережима в результате травмы или опухоли любого из его участков

Признаки зажима нервных клеток блуждающего нерва:

В результате снятия напряжения деятельность органов стабилизируется.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Нейрогенные расстройства дыхания: гипервентиляционный синдром

История изучения гипервентиляционного синдрома (ГВС). Первое клиническое описание ГВС принадлежит Да Коста (1842), который обобщил свои наблюдения за солдатами, участвующими в гражданской войне. Он наблюдал нарушения дыхания и связанные

История изучения гипервентиляционного синдрома (ГВС). Первое клиническое описание ГВС принадлежит Да Коста (1842), который обобщил свои наблюдения за солдатами, участвующими в гражданской войне. Он наблюдал нарушения дыхания и связанные с ними различные неприятные ощущения в области сердца, назвав их «солдатское сердце», «раздраженное сердце». Подчеркивалась связь патологических симптомов с физической нагрузкой, отсюда еще один термин — «синдром усилия». В 1918 г. Lewis предложил другое название — «нейроциркуляторная дистония», которым до сих пор широко пользуются терапевты. Были описаны такие проявления ГВС, как парестезии, головокружения, мышечные спазмы; подмечена связь усиления дыхания (гипервентиляции) с мышечно-тоническими и тетаническими нарушениями. Уже в 1930 г. было показано, что боли в области сердца при синдроме Да Коста имеют не только связь с физической нагрузкой, но и гипервентиляцией в результате эмоциональных нарушений. Эти наблюдения нашли свое подтверждение во время Второй мировой войны. Гипервентиляционные проявления были отмечены как у солдат, так и у мирного населения, что свидетельствовало о важном значении психологических факторов в генезе ГВС.

Этиология и патогенез. В 80–90 годы ХХ столетия было показано, что ГВС входит в структуру психовегетативного синдрома [1]. Основным этиологическим фактором являются тревожные, тревожно-депрессивные (реже — истерические) расстройства. Именно психические расстройства дезорганизуют нормальное дыхание и приводят к гипервентиляции. Дыхательная система, с одной стороны, обладает высокой степенью автономности, с другой — высокой степенью обучаемости и тесной связью с эмоциональным состоянием, особенно тревогой. Эти ее особенности и лежат в основе того факта, что ГВС имеет в большинстве случаев психогенное происхождение; крайне редко его вызывают органические неврологические и соматические заболевания — сердечно-сосудистые, легочные и эндокринные.

Важную роль в патогенезе ГВС играют сложные биохимические изменения, особенно в системе кальций-магниевого гомеостаза. Минеральный дисбаланс приводит к дисбалансу системы дыхательных ферментов, способствует развитию гипервентиляции.

Привычка неправильно дышать формируется под влиянием культуральных факторов, прошлого жизненного опыта, а также стрессовых ситуаций, перенесенных пациентом в детстве. Особенность детских психогений у пациентов с ГВС заключается в том, что в них часто фигурирует нарушение дыхательной функции: дети становятся свидетелями драматических проявлений приступов бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Сами пациенты в прошлом нередко имеют повышенную нагрузку на дыхательную систему: занятия бегом, плаванием, игра на духовых инструментах и др. В 1991 г. И. В. Молдовану [1] показал, что при ГВС наблюдается нестабильность дыхания, изменение соотношения между длительностью вдоха и выдоха.

Таким образом, патогенез ГВС представляется многоуровневым и многомерным. Психогенный фактор (чаще всего тревога) дезорганизует нормальное дыхание, в результате чего возникает гипервентиляция. Увеличение легочной, альвеолярной вентиляции ведет к устойчивым биохимическим сдвигам: избыточному выделению углекислого газа (СО2) из организма, развитию гипокапнии со снижением парциального давления СО2 в альвеолярном воздухе и кислорода в артериальной крови, а также респираторному алколозу. Эти сдвиги способствуют формированию патологических симптомов: нарушению сознания, вегетативным, мышечно-тоническим, алгическим, чувствительным и другим нарушениям. В результате происходит усиление психических расстройств, формируется патологический круг.

Клинические проявления ГВС. ГВС может носить пароксизмальный характер (гипервентиляционный криз), но чаще гипервентиляционные расстройства отличаются перманентностью. Для ГВС характерна классическая триада симптомов: дыхательные нарушения, эмоциональные нарушения и мышечно-тонические расстройства (нейрогенная тетания).

Первые представлены следующими типами:

Мышечно-тонические расстройства (нейрогенная тетания) включают:

При первом типе дыхательных расстройств — «пустое дыхание» — основным ощущением является неудовлетворенность вдохом, ощущение нехватки воздуха, что приводит к глубоким вдохам. Больным постоянно недостает воздуха. Они открывают форточки, окна и становятся «воздушными маньяками». Дыхательные расстройства усиливаются в агорафобических ситуациях (метро) или социофобических (экзамен, публичное выступление). Дыхание у таких пациентов частое и/ или глубокое.

При втором типе — нарушении автоматизма дыхания — у больных появляется ощущение остановки дыхания, поэтому они непрерывно следят за актом дыхания и постоянно включаются в его регуляцию.

Третий тип — синдром затрудненного дыхания — отличается от первого варианта тем, что дыхание ощущается пациентами как трудное, совершается с большим напряжением. Они жалуются на «ком» в горле, непрохождение воздуха в легкие, зажатость дыхания. Этот вариант назван «атипичная астма». Объективно отмечаются усиленное дыхание, неправильный ритм. В акте дыхания используются дыхательные мышцы. Вид больного напряженный, беспокойный. Исследование легких патологии не выявляет.

Четвертый тип — гипервентиляционные эквиваленты — характеризуют периодически наблюдаемые вздохи, кашель, зевота, сопение. Указанные проявления являются достаточными для поддержания длительной гипокапнии и алкалоза в крови.

Эмоциональные нарушения при ГВС носят в основном тревожный или фобический характер. Наиболее часто наблюдается генерализованное тревожное расстройство. Оно, как правило, не связано с какой-либо конкретной стрессовой ситуацией — у пациента отмечаются в течение продолжительного времени (более 6 мес) различные как психические (ощущение постоянного внутреннего напряжения, неспособность расслабиться, беспокойство по мелочам), так и соматические проявления. Среди последних дыхательные расстройства (чаще «пустое дыхание» или гипервентиляционные эквиваленты — кашель, зевота) могут составлять ядро клинической картины — наряду, например, с алгическими и сердечно-сосудистыми проявлениями.

Значительной степени дыхательные нарушения достигают во время панической атаки, когда развивается так называемый гипервентиляционный криз. Чаще отмечаются расстройства второго и третьего типа — потеря автоматизма дыхания и затрудненное дыхание. У пациента возникает страх задохнуться и другие характерные для панической атаки симптомы. Для постановки диагноза панической атаки необходимо наблюдать четыре из следующих 13 симптомов: сердцебиение, потливость, озноб, одышка, удушье, боль и дискомфорт в левой половине грудной клетки, тошнота, головокружение, ощущение дереализации, страх сойти с ума, страх смерти, парестезии, волны жара и холода. Эффективным методом купирования гипервентиляционного криза и других симптомов, связанных с нарушением дыхания, является дыхание в бумажный или целлофановый мешок. При этом пациент дышит собственным выдыхаемым воздухом с повышенным содержанием углекислого газа, что приводит к уменьшению дыхательного алкалоза и перечисленных симптомов.

Нередко причиной появления ГВС является агорафобия. Это страх, возникающий в ситуациях, которые пациент расценивает как трудные для оказания ему помощи. Например, подобное состояние может возникнуть в метро, магазине и т. д. Такие пациенты, как правило, не выходят из дома без сопровождения и избегают указанных мест.

Особое место в клинической картине ГВС занимает повышение нервно-мышечной возбудимости, проявляющееся тетанией. К тетаническим симптомам относят:

Эти проявления нередко возникают в картине гипервентиляционного криза. Кроме того, для повышения нервно-мышечной возбудимости характерен симптом Хвостека, положительная манжеточная проба Труссо и ее вариант — проба Труссо-Бансдорфа. Существенное значение в диагностике тетании имеют характерные электромиографические (ЭМГ) признаки скрытой мышечной тетании. Повышение нервно-мышечной возбудимости вызвано наличием у больных с ГВС минерального дисбаланса кальция, магния, хлоридов, калия, обусловленного гипокапническим алкалозом. Отмечается четкая связь между повышением нервно-мышечной возбудимости и гипервентиляцией.

Наряду с классическими проявлениями ГВС, пароксизмальными и перманентными, имеются и другие расстройства, характерные для психовегетативного синдрома в целом:

Итак, для диагностики ГВС необходимо подтверждение следующих критериев:

Лечение ГВС

Лечение ГВС носит комплексный характер и направлено на коррекцию психических нарушений, обучение правильному дыханию, устранение минерального дисбаланса.

Нелекарственные методы

Лекарственные методы

Гипервентиляционный синдром относится к психовегетативным синдромам. Его основным этиологическим фактором являются тревожные, тревожно-депрессивные и фобические нарушения. Приоритет в его лечении имеет психотропная терапия. При терапии тревожных расстройств антидепрессанты превосходят по эффективности анксиолитические средства. Больным с тревожными расстройствами следует назначать антидепрессанты с выраженными седативными или анксиолитическими свойствами (амитриптилин, пароксетин, флувоксамин, миртазапин). Терапевтическая доза амитриптилина составляет 50–75 мг/сут, для уменьшения побочных эффектов: вялости, сонливости, сухости во рту и др. — следует очень медленно повышать дозу. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина имеют лучшую переносимость и менее выраженные нежелательные побочные действия. Терапевтическая доза флувоксамина — 50–100 мг/сут, пароксетина — 20–40 мг/сут. К их наиболее частым нежелательным побочным действиям относится тошнота. Для ее предотвращения или более успешного преодоления также рекомендуется назначать препарат в половинной дозировке в начале терапии и принимать его во время еды. Учитывая снотворное действие флувоксамина, препарат следует назначать в вечернее время; пароксетин имеет менее выраженные гипногенные свойства, поэтому его чаще рекомендуют принимать во время завтрака. Четырехциклический антидепрессант миртазапин обладает выраженным противотревожным и снотворным действием. Его назначают обычно перед сном, начиная с 7,5 или 15 мг, постепенно повышая дозу до 30–60 мг/сут. При назначении сбалансированных антидепрессантов (без выраженного седативного или активирующего действия): циталопрама (20–40 мг/сут), эсциталопрама (10–20 мг/сут), сертралина (50–100 мг/сут) и др., — возможно их сочетание в течение короткого периода 2–4 нед с анксиолитиками. Использование подобного «бензодиазепинового моста» в ряде случаев позволяет ускорить начало действия психотропной терапии (это является важным, если учитывать отсроченное на 2–3 нед действие антидепрессантов) и преодолеть усиление тревожных проявлений, временно возникающее у некоторых пациентов в начале терапии. При наличии у пациента гипервентиляционных кризов во время приступа наряду с дыханием в мешок следует принимать в качестве абортивной терапии анксиолитики: алпразолам, клоназепам, диазепам. Длительность психотропной терапии составляет 3–6 мес, при необходимости до 1 года.

Психотропные препараты наряду с положительным терапевтическим эффектом имеют и ряд отрицательных свойств: нежелательные побочные эффекты, аллергизация, развитие привыкания и зависимости, особенно к бензодиазепинам. В связи с этим целесообразно использование альтернативных средств, в частности средств, корригирующих минеральный дисбаланс, являющийся важнейшим симптомообразующим фактором при гипервентиляционных нарушениях.

В качестве средств, снижающих нервно-мышечную возбудимость, назначают препараты, регулирующие обмен кальция и магния. Наиболее часто применяют эргокальциферол (витамин Д2), Кальций–Д3, а также другие лекарственные средства, содержащие кальций, в течение 1–2 мес.

Общепринятым является воззрение на магний как ион с четкими нейроседативными и нейропротекторными свойствами. Дефицит магния в ряде случаев приводит к повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, снижению внимания, памяти, судорожным приступам, нарушению сознания, сердечного ритма, расстройствам сна, тетании, парестезиям, атаксии. Стрессы — как физические, так и психические — увеличивают потребность магния в организме и служат причиной внутриклеточной магниевой недостаточности. Состояние стресса приводит к истощению запасов внутриклеточного магния и потере его с мочой, так как повышенное количество адреналина и норадреналина способствует выделению его из клеток. Магния сульфат в неврологической практике используется давно как гипотензивное и противосудорожное средство. Имеются исследования об эффективности магния в лечении последствий острого нарушения мозгового кровообращения [2] и черепно-мозговых травм [4], в качестве дополнительного средства при эпилепсии, лечении аутизма у детей [3, 7].

Препарат Магне В6 содержит лактат магния и пиридоксин, который дополнительно потенцирует абсорбцию магния в кишечнике и транспорт его внутрь клеток [6]. Реализация седативного, анальгетического и противосудорожного эффектов магнийсодержащих препаратов основана на свойстве магния тормозить процессы возбуждения в коре головного мозга [5]. Назначение препарата Магне В6 как в виде монотерапии по 2 таблетки 3 раза в сутки, так и в комплексной терапии в сочетании с психотропными средствами и нелекарственными методами лечения приводит к уменьшению клинических проявлений ГВС.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Е. Г. Филатова, доктор медицинских наук, профессор

ММА им. И. М. Сеченова, Москва