какой новый орган появился у плацентарных млекопитающих

Теория Эволюции. Глава 5. Плацента и млекопитающие

Теория Эволюции. Глава 5. Плацента и млекопитающие.

Отдельные виды травоядных динозавров, в пике своего развития, достигали нескольких десятков тонн. И пока динозавры царствуют на поверхности суши, млекопитающие остаются в тени этого вида. В биосфере планеты, биомасса достигла максимальных величин. Но соотношение биомассы к количеству качеств и способностей, остается на низком уровне. Для такой биомассы, которая обитала на поверхности планеты, разумных качеств и способностей должно быть в десятки раз больше. Но до определенной поры, мир гармонии сдерживает старт млекопитающим и плаценте, и наращивает волну хищников-динозавров, которая должна накрыть собой травоядных динозавров, оставив себя без источников пищи, и сойти с эволюционной карты мира, освободив планету для млекопитающих.

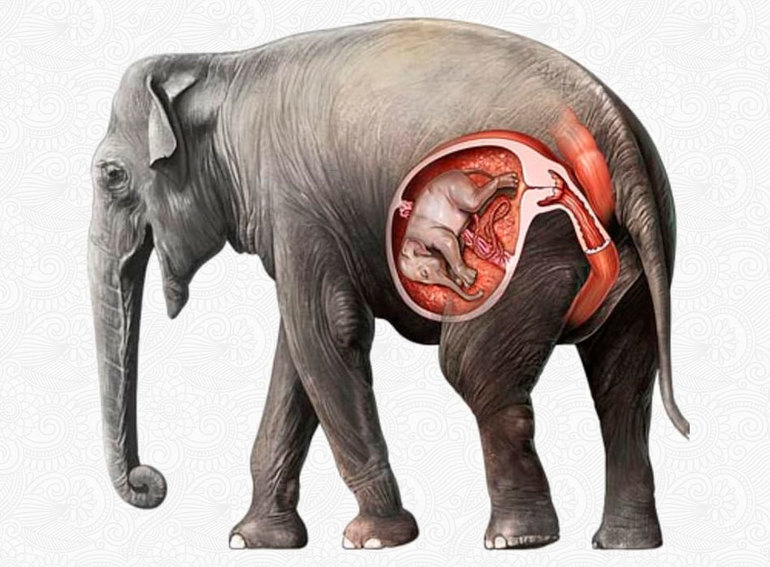

Особенного развития в формирование широкого спектра качеств и способностей достигают млекопитающие. Они обладают органом, который способен во внутриутробном вынашивание плода, передать будущим детенышам качества и способности, которые закреплялись на уровне приобретенных инстинктов и конвертировались в инстинкты врожденные. Кроме этого, плацента очень чутко реагировала на внешние изменения среды обитания и могла создавать побудительные инициативы, которые могли изменять вид не только внутренне, но и внешне, внося коррективы в те или иные формы млекопитающих. Развитие млекопитающих столь интенсивно, что в скором времени они становятся самыми развитыми видами, как среди травоядных, так и среди плотоядных животных.

Плацента и мозг формируют механизм, который в процессе взаимодействия разумных полей видов и форм жизни, наделяет виды широким диапазоном разумных качеств и способностей. Он помогает им выживать и развиваться в условиях богатого изобилия новых видов и форм жизни. В биосфере планеты, количество качеств и способностей в общей биомассе планеты, достигает максимальной величины для выполнения следующей эволюционной задачи.

Наряду с плацентарными млекопитающими, на поверхности планеты сосуществуют и сумчатые млекопитающие. Они рождаются недоразвитыми, а потом развиваются в сумке у матери, где и расположена сама плацента. В этих условиях формирование качеств и способностей у детенышей является более сложным механизмом. И этот механизм не имеет тех преимуществ, которые есть у плацентарных млекопитающих. Плацентарные млекопитающие уже во внутриутробном развитие, формируют те качества и способности, которые передаются детенышам в качестве врожденных инстинктов. В условиях интенсивного взаимодействия видов и форм жизни, этот набор качеств позволяет виду выживать и развиваться дальше. Царствование плацентарных млекопитающих становится подавляющим.

Мало того, взаимодействие таких органов как мозг и плацента, создают множество видов, где наметился процесс к формированию простейших социальных образований, типа стаи, стада, прайда, групп. Они нацелены на приобретение новых качеств и способностей, как внутри вида, так и во взаимодействие с другими видами и формами жизни. Мир входил в новую эволюционную эпоху, которая затрагивала уже не только индивидуальные качества и способности вида, но и давала преимущества тем видам, где социальное характер жизнедеятельности давала колоссальные преимущества видам, которые выживали в границах социальной группы, стаи или стада. И в этом определенную роль так же играет плацента, которая уже во внутриутробном развитие плода формирует те качества и способности, которые передаются детенышам на уровне устойчивых врожденных инстинктов.

Но для чего процессам эволюции давать преимущества социальным видам млекопитающих? Почему социальные инстинкты становятся важным элементом в дальнейших эволюционных преобразованиях видов и форм жизни? Какие качества и способности стали доминировать в эволюции млекопитающих? Вопросов может быть очень много и на все они необходимо дать ответ.

Современное научное мышление способно идентифицировать мозг и плаценту и принять их как данность. Но современное научное мышление не обладает той совокупностью знаний, которая могла бы внятно объяснить последовательность эволюционных преобразований и те цели и задачи, последовательное выполнение которых, вело к формированию человеческого сознания.

На этот вопрос ни наука, ни религия ответить не могут. А между тем, именно социальный характер в эволюционных преобразованиях видов и форм жизни, имеет отношение к началу формирования человеческого сознания. И именно об этом мы поговорим в следующих главах книги Теория Эволюции.

Основные понятия

К плацентарным млекопитающим относятся виды, которые имеют специальный орган — плаценту. Именно через нее в утробе матери сначала яйцеклетка, а затем и формирующийся плод получают все необходимые питательные вещества. Считается, что наличие плаценты — прогрессивная черта различных животных, что позволяет им иметь крайне сложное внутреннее строение с многочисленными органами. При этом на свет появляются уже сформированные детёныши, которые быстро развиваются и растут.

В систематике всех видов млекопитающих принято выделять 2 основных подкласса, к которым относятся первозвери и настоящие звери. Первая категория — яйцекладущие животные, в том числе ехидна и утконос. Учёные отмечают, что это переходный тип от простейших видов к сложным высокоорганизованным млекопитающим. Для настоящих зверей характерно живорождение и внутриутробное развитие. В этой большой группе принято различать низшие и плацентарные виды. К первым относятся сумчатые, у которых беременность проходит крайне быстро, а детеныш рождается недоразвитым.

Основные признаки плацентарных животных:

Именно наличие выраженного переднего мозга и отличает плацентарных животных от других видов. Кора полушарий может состоять из многих слоев клеток с четко выраженными центрами высшей нервной активности. Температура тела у плацентарных видов колеблется от 36,5 до 38 градусов, тогда как у сумчатых этот показатель составляет 34−35 градусов, у первозверей от 25 до 30 градусов тепла. Большинство рожает уже полностью сформированных детенышей, а у отдельных представителей они практически сразу имеют частичную самостоятельность.

Одной из особенностей плацентарных животных является наличие у них широких тазовых отверстий, что позволяет матери вынашивать крупноразмерных детёнышей. Это дает возможность рожать уже полностью сформированных крупных малышей, которые в скором времени становятся на ноги и быстро развиваются, получая вместе с материнским молоком большое количество легкоусваиваемого питательного белка.

Эволюционное развитие

После исчезновения динозавров, которые в конце мелового периода доминировали на планете, для небольших по своему размеру млекопитающих открылись новые экологические ниши и жизненные пространства. В это время уже отделились континенты, поэтому формирование видов происходило в определённой изоляции друг от друга. Известно, что в Австралии и Южной Америке доминировали сумчатые, а на других материках начали широко распространяться различные плацентарные животные.

Считается, что самым древним животным, у которого возникла плацентарность, можно назвать юрамайю, окаменелости которой были найдены в китайской провинции Ляонин в отложениях, относящихся к юрскому периоду. Именно в промежуток от 140 до 170 миллионов лет назад появилось разделение млекопитающих. Многие виды, у которых развитие плода происходило внутри утробы с использованием плаценты, получили возможность быстро размножаться и доминировать на планете.

В течение ближайших 50−70 миллионов лет появились разнообразные виды плацентарных млекопитающих, которые имели общее историческое происхождение и отличались своими отдельными генами. В зависимости от климата такие животные были как небольшими по размеру, так и огромными гигантами, в том числе слонами, гиппопотамами и носорогами с жирафами.

В отдельную группу относят человекоподобных обезьян и Homo Sapiens, которые благодаря развитой мозговой деятельности, не только научились создавать социум, но и мигрировали в другие, подходящие для жизни места.

Классификация животных

На сегодняшний день плацентарные виды являются самой разнообразной и распространённой среди всех млекопитающих. Ученые биологи выделяют 4 основных надотряда, которые отличаются от пресмыкающихся внешностью, особенностями строения и имеющимися генами. Характерной особенностью млекопитающих является живорождение и их особый онтогенез.

К этой группе млекопитающих относятся 18 больших отрядов. Животные характеризуются длительным периодом вынашивания детенышей: у слонов срок беременности может достигать почти 2 лет. Это высокоорганизованные виды, отличающиеся увеличенным размером мозга, к ним также относится человек, способный жить в социуме и имеющий развитое мышление.

Классификация плацентарных животных:

К афротериям относится немногочисленная группа млекопитающих, обитающих в Африке и на Аравийском полуострове. Представителями этого обширного семейства являются даманы, трубкозубы, хоботовые млекопитающие и сирены. Неполнозубые включают 2 отряда и 29 видов, к ним относятся животные, обитающие в Южной, Северной и Центральной Америке.

Бореозутерии — инфракласс млекопитающих, проживающих в тропиках. К ним относятся таксоны и другие небольшие виды. Эта группа была выделена в результате проведённых молекулярных исследований животных, что и позволило определить их уникальность. Также выделяют разнообразных плацентарных грызунов, к которым относятся зайцеобразные, шерстокрылы и ряд других родов.

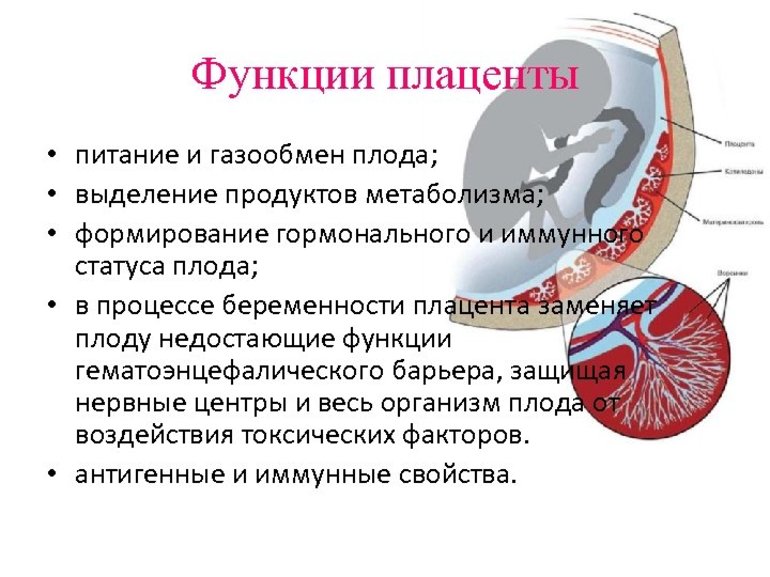

Функции плаценты

Отличительной особенностью таких животных является наличие у них временного органа — плаценты, которая существует лишь в период беременности. Она образуется из специальных клеток детского и материнского организма, являясь переходным участком и мостиком, по которому выполняется внутриутробное питание плода. Само происхождение слова плацента — греческое, что переводится как «лепёшка», объясняя необычный внешний вид этого органа.

Основные функции плаценты:

Сразу после родов плацента вместе с детенышем выходит во внешнюю среду, после чего перегрызается животными или самопроизвольно рвется. Кстати, интересен факт, что многие самки млекопитающих сразу после родов быстро съедают плаценту, так как в ней содержатся разнообразные полезные вещества и микроэлементы, необходимые для быстрого восстановления организма после тяжёлого периода беременности.

Последние исследования позволили установить, что сумчатые животные также имеют зачаточную плаценту, однако она растворяется в первые недели или месяцы беременности в зависимости от конкретного рода. Именно поэтому детёныши у них рождаются недоразвитыми, что существенно усложняет воспроизводство этих видов.

У многих плацентарных животных детеныши могут появляться на свет с различной степенью развитости. Например, зайцы и кролики относятся к одному отряду и рождают как зрячих детёнышей, так и голых и слепых.

Водные виды

К плацентарным животным относятся не только наземные млекопитающие, но и китообразные с ластоногими. Последние включают более 30 видов моржей, котиков и тюленей, которые большую часть своей жизни проводят в воде, выбираясь на сушу и лёд лишь во время линьки и размножения. Ластоногие являются объектами промысла, они дают пушнину, мясо, кожу и жир.

Также к отряду плацентарных относятся китообразные, которые включают более 80 видов. Это крупноразмерные животные, имеющие характерную рыбообразную форму тела. Передние конечности у них в процессе эволюции превратились в ласты, такие животные не имеют ушных раковин и шерстного покрова, но при этом слой подкожного жира может достигать у них 30 сантиметров и более. К этому отряду относятся не только разнообразные киты, но и кашалоты, дельфины и касатки.

Плацентарные

Содержание

Эволюция плацентарных

После исчезновения динозавров в конце мелового периода, маленьким и незначительным до того млекопитающим открылись новые жизненные пространства и экологические ниши. Две из существовавших ветвей млекопитающих — сумчатые в Южной Америке и Австралии и плацентарные на других континентах — сумели особенно широко распространиться и развить большое количество видов.

В 2011 году была описана найденная в отложениях Юрского периода провинции Ляонин (на юго-востоке Китая) юрамайя. Её возраст оценивается

в 160 млн лет. До этого самым древним плацентарным считалась описанная в 2002 году эомайя — её останки оцениваются возрастом 125 млн лет. [1] Открытие юрамайи позволило сузить время периода отделения плацентарных млекопитающих от сумчатых с периода в 142—172 млн лет назад, до промежутка в 160—172 млн лет назад. [2] В 2010 году в Китае были найдены останки черепа небольшого плацентарного млекопитающего Acristatherium yanensis в отложениях возрастом 123 млн лет назад. [3]

Систематика

В настоящее время плацентарные являются самой распространённой и разнообразной когортой среди млекопитающих. Плацентарные делятся на четыре надотряда, определяющихся генетическим родством и общим историческим происхождением.

Роды, не имеющие чёткой классификации:

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Плацентарные» в других словарях:

ПЛАЦЕНТАРНЫЕ — группа живородящих млекопитающих. Зародыши развиваются в матке с образованием плаценты. К плацентарным относятся все млекопитающие (исключая первозверей и сумчатых) … Большой Энциклопедический словарь

ПЛАЦЕНТАРНЫЕ — высшие звери (Eutheria, или Placentalia), инфра класс живородящих млекопитающих. Произошли, по видимому, от потомков пантотериев, обособившись в самостоят, группу в верхнем мелу. Имеется настоящая плацента. Выводковая сумка отсутствует. Детёныши… … Биологический энциклопедический словарь

плацентарные — ых; Зоол. Группа живородящих млекопитающих. * * * плацентарные группа живородящих млекопитающих. Зародыши развиваются в матке с образованием плаценты. К плацентарным относятся все млекопитающие (исключая первозверей и сумчатых). * * *… … Энциклопедический словарь

плацентарные — (син. одноутробные) животные, у которых во время беременности развивается плацента; к П. относятся все млекопитающие, кроме представителей отр. однопроходных (Monotremata) и сумчатых (Marsupialia) … Большой медицинский словарь

Плацентарные — (Eutheria) инфракласс живородящих млекопитающих (См. Млекопитающие), характеризующийся наиболее высокой организацией и эколого морфологическим разнообразием. Характерные особенности: головной мозг имеет сильно развитые большие полушария,… … Большая советская энциклопедия

Плацентарные — мн. Высшая группа млекопитающих, у которых зародыш связан с телом матери плацентой. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

ПЛАЦЕНТАРНЫЕ — группа живородящих млекопитающих. Зародыши развиваются в матке с образованием плаценты. К П. относятся все млекопитающие (исключая первозверей и сумчатых) … Естествознание. Энциклопедический словарь

плацентарные — мн., Р. плацента/рных … Орфографический словарь русского языка

плацентарные — ых; зоол. Группа живородящих млекопитающих … Словарь многих выражений

Древнейшие плацентарные: начало истории успеха

Алексей Лопатин, Александр Аверьянов

«Природа» №4, 2018

Реконструкции внешнего вида прокенналеста Трофимова (слева) и ховурлеста. Рисунок А. А. Атучина по эскизу А. В. Лопатина

Об авторах

Алексей Владимирович Лопатин — академик РАН, доктор биологических наук, директор Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН, профессор кафедры палеонтологии геологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Область научных интересов — морфология, филогения и эволюция позвоночных животных, биостратиграфия, палеобиогеография, палеоэкология, антропогенез.

Александр Олегович Аверьянов — профессор РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией териологии Зоологического института РАН, профессор Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. Научные интересы связаны с морфологией и эволюцией позвоночных животных.

Основные группы плацентарных: а — общий предок Theria (Metatheria + Eutheria), б — общий предок Placentalia, в — стволовые эутерии, г — кроновые плацентарные, д — общая (тотальная) группа Pan-Placentalia, или Eutheria. Серым цветом отмечены вымершие таксоны

Теперь, когда мы договорились о том, кого считать «своими», отметим следующие неожиданные факты. Если вымершие млекопитающие считаются эутериями в систематическом смысле, то это вовсе не означает, что они обязательно имели плаценту. А если метатериями, то не обязательно имели сумку. Первично все млекопитающие были яйцекладущими, как современные утконос и ехидна, и в основании эволюционных ветвей как плацентарных, так и сумчатых тоже находились яйцекладущие звери.

По данным молекулярной биологии предполагается, что дивергенция сумчатых и плацентарных млекопитающих могла произойти 147 млн лет назад [1]. Примерно тем же временем, т.е. раннемеловой эпохой, датируется появление в геологической летописи первых стволовых эутериевых млекопитающих. Тогда сушей безраздельно владели рептилии — многочисленные динозавры и их родственники. Для представителей древних групп млекопитающих (триконодонтов, симметродонтов, мультитуберкулят и др.) оставалась возможность развиваться лишь в мелком размерном классе, что они и делали уже многие миллионы лет. Древние плацентарные довольно быстро заняли важное место в сообществах. Но почему и как это произошло? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно проанализировать некоторые аспекты строения скелета, репродуктивной биологии и образа жизни этих вымерших существ.

Пересчитать все зубы

Прежде всего отметим, что большинство находок мезозойских млекопитающих составляют фрагменты челюстей или даже изолированные зубы. Находки целых черепов и скелетов исключительно редки. Поэтому выводы об образе жизни этих древних форм носят преимущественно гипотетический характер. Удивительным образом способ размножения сумчатых млекопитающих нашел отражение в их зубной системе. Дело в том, что новорожденные детеныши сумчатых проводят один-два месяца в сумке матери, прикрепившись к ее соску. Из-за этого у них нарушается нормальная для стволовых териев смена зубов, в результате чего трансформируется зубная формула: у сумчатых в каждой половине челюсти всего три премоляра (предкоренных зуба) и четыре моляра (коренных), первый из которых, на самом-то деле, — несменяемый предкоренной зуб. Соответственно, если мезозойское млекопитающее обладало такой зубной формулой, его определенно следует относить к сумчатым. Также у древних сумчатых было больше резцов (пять верхних и четыре нижних), чем у ранних плацентарных (обычно четыре верхних и три нижних, хотя есть исключения).

Способ размножения плацентарных млекопитающих никак не отразился на их зубной системе. Они унаследовали от стволовых териев зубную формулу с пятью премолярами (сократившимися до четырех лишь у более поздних форм) и тремя молярами. Это создает определенные трудности при идентификации древнейших стволовых плацентарных.

Яркий пример таких трудностей — история с юрамайей (Juramaia sinensis), чей почти полный скелет был обнаружен в китайской провинции Ляонин в верхнеюрских (оксфордских) отложениях возрастом около 160 млн лет [2]. Это был мелкий зверек с длиной тела 7–10 см (без учета длины хвоста) и массой около 15 г. По характеру локомоции он напоминал современных крыс [3], а судя по строению зубов, питался насекомыми. При первоописании в 2011 г. этот род был отнесен к стволовым плацентарным млекопитающим, что вызвало сенсацию. Действительно, остатки эутериев еще никогда не находили в юрских отложениях.

Однако строение зубов юрамайи соответствует не эутериям, а примитивным стволовым териям — т.е. группе зверей, существовавших до расхождения ветвей сумчатых и плацентарных [4]. Несколько форм млекопитающих из раннего мела Северной Америки, обычно относимых к Eutheria [5, 6], — монтаналестес (Montanalestes keeblerorum), голоклеменсия (Holoclemensia texana) и паппотерий (Pappotherium pattersoni) — также должны рассматриваться среди стволовых териев [4].

Есть еще два кандидата на статус древнейших эутериев. Это дурлстотерий (Durlstotherium newmani) и дурлстодон (Durlstodon ensomi), описанные в 2017 г. из нижнемеловых (берриасских) отложений возрастом около 145 млн лет с побережья залива Дурлстон в Южной Англии [7]. Они плохо охарактеризованы: каждый вид представлен всего одним зубом, причем в обоих случаях это последний верхний моляр, диагностическое значение которого нельзя переоценивать. Однако и они демонстрируют по меньшей мере один очень продвинутый признак, неожиданный для столь древних эутериев, — дополнительные бугорки (конули) между внутренним бугорком (протоконом) и наружными (параконом и метаконом) у них приближены к последним. Этой особенностью оба английских вида напоминают так называемых желестид (Zhelestidae) из верхнего мела Центральной Азии. Безусловно, нужны новые находки дурлстотерия и дурлстодона, чтобы точнее понять их положение на филогенетическом древе Eutheria.

Находки несомненных древних эутериев отстоят от начала мелового периода на 15–35 млн лет. Наиболее полные происходят из китайской провинции Ляонин (там, напомним, была найдена юрамайя). Эомайя (Eomaia scansoria) из барремских отложений (возраст 125,5–130 млн лет) известна по целому скелету с отпечатком контуров тела и шерсти [8]. Судя по строению костей конечностей, эомайя вела древесный образ жизни и умела хорошо прыгать. Длина ее тела была около 10 см, а вес составлял 20–25 г. В отличие от более поздних плацентарных, животное имело по пять верхних резцов в каждой половине челюсти и по четыре нижних. Иногда считается, что строение костей таза эомайи (а именно наличие сумчатых костей) определенно свидетельствует, что эти животные не могли рожать крупных детенышей, а значит, физиологически не были плацентарными. Однако сумчатые кости связаны с кожной мускулатурой и поэтому никак не характеризуют размер детородного канала. Судя по зубной формуле (пять премоляров и три моляра в каждой половине челюсти), эомайя не была сумчатым. Это может означать, что эти млекопитающие либо имели плаценту, либо откладывали яйца, подобно однопроходным.

У плацентарных все три гена вителлогенина (белка-предшественника, служащего для построения желтка в ооците) — это псевдогены, утратившие кодирующую способность; у однопроходных работает один из этих генов. По генетическим оценкам [9], инактивация последнего из трех генов у сумчатых произошла не ранее 70 млн лет назад (т.е. в конце мелового периода), а у плацентарных — более 100 млн лет назад (т.е. в его середине). Такая инактивация должна соответствовать рубежу, когда предки этих групп перестали производить желток и откладывать яйца.

Акристатерий (Acristatherium yanensis) найден в отложениях нижнего апта (122,5–125,5 млн лет назад). Известен всего один череп довольно хорошей сохранности [10]. У акристатерия было по четыре верхних резца в каждой половине челюсти и по три нижних. На нижних коренных зубах акристатерия отмечен маленький дополнительный бугорок, служивший для усиления межзубного сцепления в нижнем зубном ряду. Почему-то этот бугорок исчез у других эутериев, исключая ховурлеста, о котором рассказывается ниже.

В России, в Бурятии, был обнаружен муртойлест (Murtoilestes abramovi), чьи остатки представлены тремя изолированными коренными зубами из пограничных отложений баррема и апта (около 122,5 млн лет назад) [11].

Cасаямамил (Sasayamamylos kawaii) был найден в 2007 г. в Японии, в префектуре Хёго, в серии Сасаяма раннеальбского возраста (около 112 млн лет назад) [12]. Описано несколько довольно полных нижнечелюстных фрагментов, по величине которых реконструируется длина тела в 10–15 см. Передняя часть нижней челюсти сасаямамила необычным образом вздернута вверх, из-за чего резцы поставлены почти вертикально, а клык и вовсе загибается назад. На рентгенографии видно, что задний наклон клыков всех экземпляров существенно усилен из-за фрагментации корневой части, но и его вертикальная постановка (в меньшей степени выраженная также у эомайи) свидетельствует о какой-то особой пищевой специализации — возможно, о питании сравнительно крупными насекомыми, например жуками.

И числом, и умением

Полевой лагерь Совместной Советско-Монгольской палеонтологической экспедиции на р. Аргуин-гол. Промывка костеносной породы из местонахождения Ховур. 1971 г. Фото Е. Л. Дмитриевой

Уникальный источник сведений о раннемеловых млекопитающих представляет собой местонахождение Ховур, расположенное на севере пустыни Гоби в Монголии. Возраст местонахождения определяется в пределах аптского — альбского веков раннего мела (110–120 млн лет назад). Здесь найдены многие сотни ископаемых остатков, принадлежащих представителям нескольких групп млекопитающих, в том числе относящихся к древнейшим стволовым плацентарным. Численно доминируют остатки плацентарных, принадлежащие двум видам рода прокенналестов — маленьким зверькам, питавшимся в основном насекомыми и другими наземными беспозвоночными животными. Прокенналест малый (Prokennalestes minor) не превышал величиной современных землероек среднего размера. Прокенналест Трофимова (Prokennalestes trofimovi) был приблизительно на четверть больше. В коллекциях Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН в Москве и Геологического института Академии наук Монголии в Улан-Баторе хранятся более 500 экземпляров их челюстей и зубов, примерно поровну от каждого вида. Раскопочные работы в урочище Ховур велись Совместной Советско-Монгольской палеонтологической экспедицией в 1969–1971 гг. и возобновились Совместной Российско-Монгольской палеонтологической экспедицией в 2012 г. в новой точке — Зун-Ховур [13].

Детальное исследование всех образцов прокенналестов из Ховура позволило нам получить первые статистически достоверные результаты по изменчивости признаков столь древних млекопитающих на массовом материале (как мы уже отмечали, обычно находки раннемеловых эутериев единичны, если не уникальны) [14]. Также нами описан еще один вид плацентарных, названный ховурлестом (Hovurlestes noyon). Он отличается от прокенналестов более крупными клыками и наличием на коренных зубах маленького бугорка, усиливающего межзубное сцепление [15].

Фрагменты нижних челюстей прокенналеста малого (а) и прокенналеста Трофимова (б). Фото А. О. Аверьянова

На внутренней стороне нижнечелюстных костей прокенналестов (и других раннемеловых эутериев) есть характерный для древних млекопитающих признак — отчетливая меккелева борозда. Это тянущийся вдоль нижнего края кости длинный, узкий и неглубокий желобок, служивший для прикрепления передней части окостенелого меккелева хряща, к заднему концу которого были подвешены слуховые косточки. У взрослых современных млекопитающих слуховые косточки находятся в полости среднего уха и полностью обособлены от нижней челюсти, но в эмбриогенезе рекапитулируется описанное состояние, свойственное прокенналестам и многим другим мезозойским млекопитающим [16]. Резорбция меккелева хряща у современных млекопитающих обеспечивается специальными клетками — хондрокластами. Если по генетическим или фармакологическим причинам хондрокласты утрачиваются, эмбриональный меккелев хрящ сохраняется и окостеневает на взрослой стадии, формируя на нижней челюсти отчетливую борозду [17]. Эволюционный переход к «современному» состоянию косточек среднего уха происходил у плацентарных и сумчатых независимо. Эти преобразования способствовали усилению передаваемого звукового сигнала, увеличивая остроту слуха. Вероятно, они были сопряжены с увеличением и усложнением головного мозга.

Вряд ли факт подавляющего численного превосходства остатков прокенналестов в Ховуре связан с условиями захоронения или особенностями распространения тех или иных групп млекопитающих. По геологическим данным, все эти зверьки вместе с многочисленными ящерицами и мелкими динозаврами жили по берегам озер и проток, существовавших в раннемеловую эпоху на месте нынешней пустыни Гоби, и одновременно гибли во время сезонных наводнений. Тонкие кости их челюстей со слабо закрепленными в альвеолах зубами не вынесли бы переноса водными потоками на большое расстояние. Видимо, массовость остатков прокенналестов действительно отражает их обилие в древнем биоценозе.

Можно предположить, что представители архаичных групп млекопитающих росли несколько медленнее и жили дольше современных зверей такого же размера. Такую «жизненную стратегию» они унаследовали от своих предков — цинодонтов, имевших замедленный по сравнению с современными млекопитающими ювенильный рост и более продолжительный рост у взрослых особей [18]. Анализ возрастной индивидуальной изменчивости у представителей архаичного рода Morganucodon по высоте зубной кости нижней челюсти показал, что переход к свойственной млекопитающим модели произошел уже на эволюционном уровне морганукодонтов в позднетриасовую эпоху, т.е. сразу же при появлении млекопитающих [18]. Однако некоторые ранние млекопитающие сочетали быстрый ювенильный рост и некоторое его замедление у взрослых особей. Например, хищные триконодонты рода гобиконодонов (Gobiconodon), достигавшие размеров енота, продолжали активно расти и во взрослом состоянии. При этом у них несколько раз за жизнь сменялись коренные зубы, обеспечивая возможность нормально питаться, несмотря на снашивание зубных коронок [19].

Фрагмент нижней челюсти ховурлеста. Фото А. О. Аверьянова

Для млекопитающих в целом характерно сочетание быстрого ювенильного роста с детерминированной остановкой роста при достижении взрослого состояния. Еще предки плацентарных, стволовые териевые млекопитающие, приобрели совершенную зубную систему, называемую трибосфенической [20]. При таком строении зубов внутренний бугорок на верхних молярах взаимодействует с углубленным задним выступом на нижних молярах по принципу пестика в ступке, что позволяет эффективно обрабатывать пищу путем ее перетирания и в итоге дает значимые энергетические преимущества. Вероятно, древние плацентарные производили быстро созревавшее потомство, достигавшее взрослой стадии скорее, чем в других группах. Можно предположить, что с этим связана массовость находок плацентарных в таких местонахождениях, как Ховур и Зун-Ховур.

А. В. Лопатин на местонахождении Зун-Ховур, открытом в ходе работ Совместной Российско-Монгольской палеонтологической экспедиции. 2013 г. Фото А. А. Карху

Большинство найденных остатков обоих видов прокенналестов принадлежат взрослым особям, у которых молочные зубы уже сменились на постоянные; при этом средний из пяти премоляров оставался молочным во взрослом состоянии либо выпадал без соответствующей замены [13]. У более поздних эутериев (начиная с сасаямамила) этот зуб вообще исчезает, и в каждой половине челюсти остается только по четыре премоляра. Не исключено, что сокращение числа предкоренных зубов эволюционно связано с ускорением онтогенеза. У современных землероек, живущих всего лишь 1,5 года и становящихся самостоятельными в четырехнедельном возрасте, смены зубов не происходит, так как закладки молочных зубов резорбируются еще на эмбриональной стадии.

Отсутствие остатков молоди прокенналестов в Ховуре может свидетельствовать о низкой ювенильной смертности и указывать на высокий уровень заботы о потомстве, характерный для так называемой K-стратегии размножения, при которой относительно низкая численность приплода компенсируется высоким уровнем его доживания до взрослого состояния. Противоположна ей r-стратегия, суть которой состоит в производстве многочисленного потомства, как правило быстро достигающего самостоятельности и широко расселяющегося, но подверженного высокой смертности в ювенильном возрасте.

Следует также отметить, что с репродуктивно обусловленным усилением метаболизма первично могло быть связано развитие совершенной теплокровности у плацентарных [21].

В итоге можно предположить, что начало эволюционного успеха предковых плацентарных было связано не только с физиологическими преимуществами, обусловленными совершенствованием зубной системы, органов чувств и теплокровности, но и с новой стратегией размножения, включающей относительно длительное эмбриональное созревание, быстрый ювенильный рост, ускоренное взросление и развитую заботу о потомстве.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 16-04-00294).

Литература

1. Bininda-Emonds O. R. P., Cardillo M., Jones K. E. et al. The delayed rise of present-day mammals // Nature. 2007; 446(7219): 507–512.

2. Luo Z.-X., Yuan C.-X., Meng Q.-J., Ji Q. A Jurassic eutherian mammal and divergence of marsupials and placentals // Nature. 2011; 76(7361): 442–445.

3. Bonnan M. F., Shulman J., Varadharajan R. et al. Forelimb kinematics of rats using XROMM, with implications for small eutherians and their fossil relatives // PLoS One. 2016; 11(3): e0149377.

4. Averianov A. O. Taxonomic revision of tribosphenic mammals from the Lower Cretaceous Antlers Formation of Texas and Oklahoma, USA // Proceedings of the Zoological Institute RAS. 2015; 319: 141–181.

5. Davis B. M., Cifelli R. L. Reappraisal of the tribosphenidan mammals from the Trinity Group (Aptian — Albian) of Texas and Oklahoma // Acta Palaeontologica Polonica. 2011; 56(3): 441–462.

6. Cifelli R. L., Davis B. M. Tribosphenic mammals from the Lower Cretaceous Cloverly Formation of Montana and Wyoming // Journal of Vertebrate Paleontology. 2015; 35(3): e920848.

7. Sweetman S. C., Smith G., Martill D. M. Highly derived eutherian mammals from the earliest Cretaceous of southern Britain // Acta Palaeontologica Polonica. 2017; 62(4): 657–665.

8. Ji Q., Luo Z.-X., Yuan C.-X., et al. The earliest known eutherian mammal // Nature. 2002; 416(6883): 816–822.

9. Brawand D., Wahli W., Kaessmann H. Loss of egg yolk genes in mammals and the origin of lactation and placentation // PLoS Biol. 2008; 6(3): e63.

10. Hu Y., Meng J., Li C., Wang Y. New basal eutherian mammal from the Early Cretaceous Jehol biota, Liaoning, China // Proceedings of the Royal Society. Series B. 2010; 277: 229–236.

11. Averianov A. O., Skutschas P. P. A new genus of eutherian mammal from the Early Cretaceous of Transbaikalia, Russia // Acta Palaeontologica Polonica. 2001; 46(3): 431–436.

12. Kusuhashi N., Tsutsumi Y., Saegusa H. et al. A new Early Cretaceous eutherian mammal from the Sasayama Group, Hyogo, Japan // Proceedings of the Royal Society. Series B. 2013; 280(1759): e 20130142.

13. Лопатин А. В. Новые находки раннемеловых млекопитающих в Монголии // Доклады Академии наук. 2013; 449(4): 491–493.

14. Lopatin A. V., Averianov A. O. The stem placental mammal Prokennalestes from the Early Cretaceous of Mongolia // Paleontological Journal. 2017; 51(12): 1293–1374.

15. Лопатин А. В., Аверьянов А. О. Новое стволовое плацентарное млекопитающее из раннего мела Монголии // Доклады Академии наук. 2018; 478(1): 117–120.

16. Лопатин А. В. Происхождение и ранние этапы эволюции млекопитающих: современное состояние проблемы // Эволюционная и функциональная морфология позвоночных. М., 2017: 182–189.

17. Anthwal N., Urban D. J., Luo Z.-X et al. Meckel’s cartilage breakdown offers clues to mammalian middle ear evolution // Nature Ecology & Evolution. 2017; 1(Art. № 0093): 1–6.

18. O’Meara R. N., Asher R. J. The evolution of growth patterns in mammalian versus nonmammalian cynodonts // Paleobiology. 2016; 42(3): 439–464.

19. Lopatin A. V., Averianov A. O. Gobiconodon (Mammalia) from the Early Cretaceous of Mongolia // Journal of Mammalian Evolution. 2015: 22(1): 17–43.

20. Lopatin A. V., Averianov A. O. An aegialodontid upper molar and the evolution of mammal dentition // Science. 2006: 313(5790): 1092.

21. Levesque D. L., Lovegrove B. G. Increased homeothermy during reproduction in a basal placental mammal // Journal of Experimental Biology. 2014; 217: 1535–1542.