какой нрав был у царя петра

Пётр I: Великий государь или похабник и пьяница?

После трудов по изменению России Пётр Великий развлекался, устраивая грандиозные пьянки. На отдых царя, как и на его реформы, подданные взирали с ужасом…

По легенде, князь Владимир, выбирая религию для России, отказался от предложения принять запрещавший алкоголь ислам, мотивируя это словами: «Руси есть веселие пити, не можем без этого быти». И, пожалуй, никто из русских правителей не следовал этому правилу так старательно, как Пётр Первый. То, что русский царь любил выпить чего-нибудь покрепче — никого особо не удивляло. Секрета из этого не делалось. Известны даже письма, которые писал Пётр из Великого Посольства, где говорил, что «иные государственные дела… и за хмельницким исправляю».

Юность Пётр провёл в немецкой слободе, поэтому неудивительно, что молодому царю нравилась жизнь европейцев, обращавших меньше внимания на церковные запреты и вековые церемонии. Большое впечатление на русского монарха произвели карнавалы и гуляния, высмеивавшие католические обряды. Вернувшись из Европы, первым делом Пётр учредил «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор».

Поначалу так шутливо называли встречи ближних царских друзей, которые под руководством монарха напивались до бессознательного состояния. Вскоре во Всешутейшем соборе зародилась собственная иерархия, пародировавшая изначально католическую церковь, а через некоторое время она стала злым шаржем и на православие, и на устройство русского государства. Во главе собора стоял «всешутейший князь-папа и патриарх», который избирался из членов собора пожизненно и с помощью голосования за закрытыми дверями.

В этом явно виднелась пародия на избрание папы римского конклавом. За все годы существования этой насмешки над церковью сам царь ни разу не пытался возглавить свой собор, он был в нём обычным протодиаконом. Верховный шутовской титул носили Матвей Филимонович Нарышкин, Никита Моисеевич Зотов и Пётр Иванович Бутурлин.

» src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/a9f/a9f5b3af30b84c578fc016dbd71dab18.webp» style=»height:925px; width:500px» title=»Знак шута-архиерея «Всепьянейшего собора». (pinterest.com)» />

Знак шута-архиерея «Всепьянейшего собора». Источник: pinterest.com

Новичка в соборе встречали фразой: «Пиешь ли?» — это пародировало традиционный церковный вопрос: «Веруешь ли?» Все члены собора получали новые имена, которые чаще всего были нецензурными. Чем выше было звание, тем более многосоставным и непечатным становилось имя. Как писал историк Василий Ключевский: «Был конклав кардиналов, отъявленных пьяниц, носивших прозвища, которые никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати». Матерщина была едва ли не официальным языком собора. Названия большинства ритуалов представляли собой матерную переделку названий православных обрядов.

Богохульничали петровцы старательно и изобретательно: на митре «князя-папы» был вышит римский бог вина Бахус, ритуалы напоминали православные, но вместо церковных песнопений исполнялись непристойные песни, а на Вербное воскресенье, когда православные готовились к Пасхе, князя-папу усаживали на верблюда и везли по Москве к какому-нибудь кабаку, где закатывали колоссальную попойку. Церемония назначения нового верховного пьяницы включала в себя пронос новоизбранного в огромном ковше по улицам и опускание его голого в огромный сосуд, заполненный пивом и вином. Там он должен был плавать, а приглашённые гости потом выпивали содержимое этого «бассейна».

Другой забавой, описание которой сохранилось в документах, было «освящение жилищ в честь Бахуса». 21 января 1699 года члены собора приехали во дворец Франца Лефорта и окурили все помещения табаком, а князь-папа «крестил» дворец двумя перекрещенными табачными трубками. Остальные члены собора носили по всем комнатам чаши с вином, пивом, водкой и другими алкогольными напитками. Закончилась церемония, как и полагалось, всеобщей огромной попойкой.

Франц Лефорт. М. Ван Мюссер, 1698. Источник: wikipedia.org

Постепенно, состав собора расширялся. Пётр «приглашал» в эту «церковь» многих придворных и просто тех, кто ему по каким-то причинам приглянулся. Отказаться от такого приглашения было абсолютно невозможно. Вскоре в состав собора вошёл и «князь-кесарь» Фёдор Ромодановский. Этот ближайший сподвижник Петра, во время отъездов царя управлявший всей Россией, на соборах играл роль «короля». Жена Ромодановского была «царицей». Вместе со своей сестрой и со своими служанками она участвовала во всех попойках.

Пётр упивался своей властью над высшей знатью, которой, как ему было хорошо известно, не нравились его нововведения. Большинство членов собора были глубоко верующими людьми и присутствовали на этих пьянках не по своей воле. Творившееся богохульство противоречило всему, что они знали и во что верили, ломало всю их систему мироустройства. Однако воспротивиться или даже возразить царю они не смели — несмотря на свои личные качества он был помазанником божьим. Кроме того, все прекрасно знали о печальной судьбе тех, кто осмеливался перечить Петру. Поэтому представители старинных знатнейших родов покорно тащились на эти пьянки, где позволяли безродным собутыльникам царя всячески над собой издеваться.

Ассамблея Петра I. Источник: wikipedia.org

Пётр буквально наслаждался унижением подвластных ему людей. Ему было всё равно, кто перед ним: молодой или старый, женщина или мужчина. Известна история, как во время попойки в Летнем саду, называвшейся на иностранный манер «ассамблеей», Пётр приказал напоить всех присутствующих до полусмерти, не пощадив даже беременную женщину, оказавшуюся среди гостей. Водку выносили в огромных котлах, и правитель лично следил, чтобы никто не ушёл трезвым. Пьяное веселье иногда заканчивалось трагически. Организмы пожилых бояр не выдерживали жуткого количества спиртного.

По словам сподвижника Петра, князя Куракина, царь и его «товарищи» приезжали к кому-нибудь в гости «для пьянства столь великого, что невозможно описать, и многим случалось от того умирать».

Сохранилось описание свадьбы князя-папы Зотова в 1715 году. К семидесяти годам бывший царский воспитатель Зотов допился до умопомрачения. Одним из симптомов этого собутыльники сочли желание князя-папы жениться на молодой вдове Анне Еремеевне Пашковой. Свадьбу патриарха всешутейшего собора отмечали торжественно: новобрачные сидели под балдахином с серебряным Бахусом. Молодые и гости долго танцевали и выпивали, а потом жениха и невесту повели к огромной деревянной пирамиде, стоявшей перед зданием Сената.

В ней находилось ложе, украшенное хмелем и обставленное бочками с вином, водкой и пивом. Там новобрачным, под хохот гостей подали водку из сосудов в форме огромных половых органов, а затем оставили одних. В пирамиде имелись специально сделанные отверстия, чтобы все желающие могли подсматривать. Семейная жизнь старого алкоголика Зотова продолжалась всего два года — в 1717 году он умер. Чтобы его вдова не заскучала, Пётр, не спрашивая её согласия, женил на ней нового князя-папу Петра Бутурлина.

» src=»https://diletant.media/upload/medialibrary/12c/12cca77fd6f66c4f85414a45c1708c9f.webp» style=»height:605px; width:600px» title=»Никита Зотов. (wikipedia.org)» />

Никита Зотов. Источник: wikipedia.org

Царь и члены собора не делали из своих развлечений тайны. Наоборот, многие «ритуалы» Всешутейшего собора сопровождались шествиями сначала по Москве, а потом и по Санкт-Петербургу. Горожане легко узнавали в одеяниях и поведении «соборян» злое издевательство над православной церковью. Активное участие в этом богохульстве царя сильно подрывало его и без того низкий в народе авторитет и служило подтверждением слухов, будто Пётр Алексеевич воплощение Антихриста.

Не все, присутствовавшие на соборах, напивались до полусмерти. Среди пьяных находились и те, кто трезво запоминал и фиксировал всю пьяную болтовню. Польский историк Казимир Валишевский писал, что «Шутовским кардиналам строго запрещалось покидать свои ложа до окончания конклава. Прислужникам, приставленным к каждому из них, поручалось их напаивать, побуждать к самым сумасбродным выходкам, непристойным дурачествам, а также, говорят, развязывать им языки и вызывать на откровенность. Царь присутствовал, прислушиваясь, и делая заметки в записной книжке». Так что поговорку «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» активно использовали и во времена Петра Великого.

Зачем же была создана подобная богохульная пародия на церковь? Об этом спорили ещё современники Петра. Некоторые, вроде Франца Вильбуа, считали, что Пётр хотел с помощью подобных выходок сломать старый строй. Француз ставил эти попойки в один ряд с бритьём бород, приказами одеваться в европейское платье и насильной отправкой дворянских детей за рубеж на учёбу. Вильбуа считал, что всё это разрушало старые традиции.

Историк Игорь Андреев писал, что в первую очередь «дикие оргии Всешутейшего собора нужны были Петру, чтобы преодолеть собственные неуверенность и страх, снять стресс и выплеснуть разрушительную энергию». Споры о том, было ли повальное спаивание ближайшего окружения просто развлечением Петра Великого, в котором он, как и во многих своих делах, абсолютно не знал меры, или же это похабство преследовало ещё какие-то цели, идут до сих пор.

5 особенностей царя Петра Великого, за которые его ненавидели и любили

Эти факты — не цельная история жизни и царствования Петра Первого, а, скорее, сборник описаний черт его характера, особенностей и склонностей. был оригинальным человеком и вызывал порой недоумение и ужас у своих подчинённых, а порой — обожание и восторг.

1. Пётр был жесток

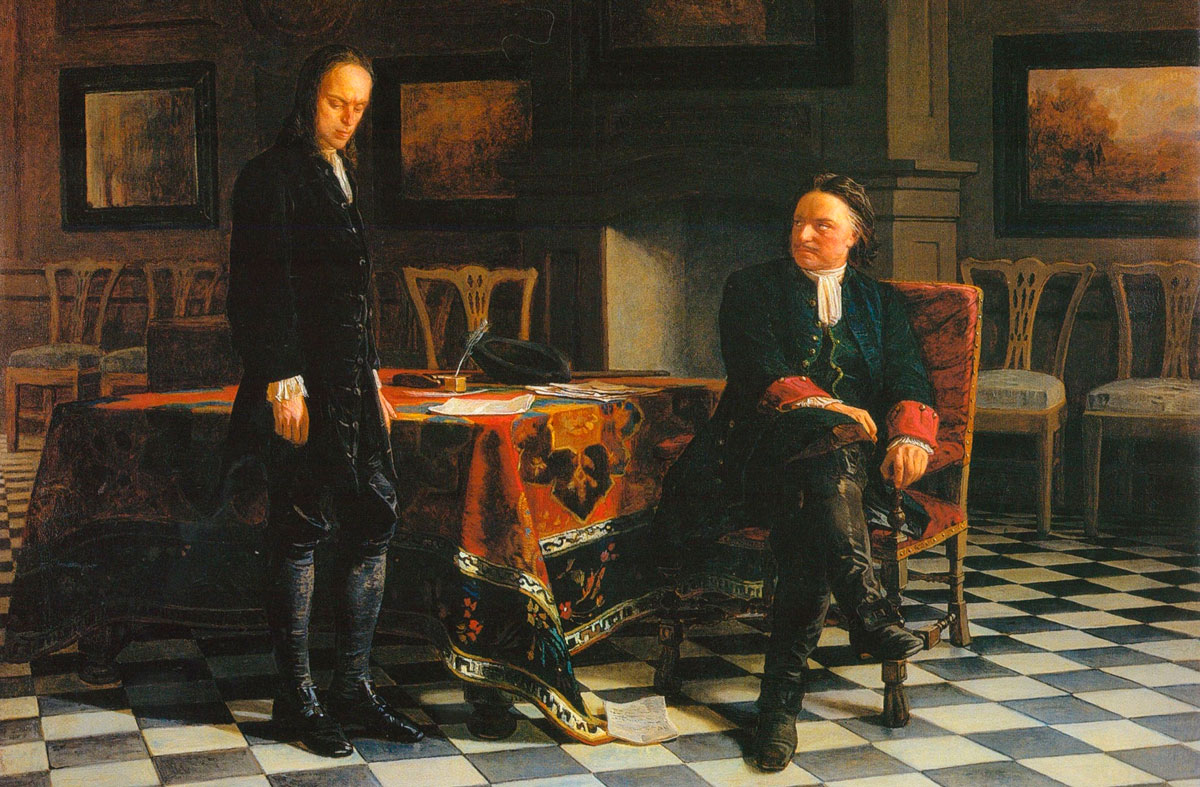

Как вам, возможно, известно, царь Пётр имел натянутые отношения с собственным сыном, которого подозревал в участии в заговоре против себя и в измене государству. В конце концов царевич Алексей был тайно казнён и, хотя у нас нет прямых свидетельств того, что убили царевича по прямому указу отца, Пётр неоднократно грозил смертью сыну, на тот момент находившемуся под следствием и заключённому в Петропавловской крепости. Был ли царевич казнён или просто убит из охранников тюрьмы — в любом случае ясно, что Пётр этой смерти желал.

Также сохранились свидетельства иностранных послов о личном участии царя Петра в пытках и казнях, а также о собственноручно производимом рублении голов неугодных дворян. Ещё известно, что в ночь стрелецкой казни, после того как был подавлен бунт, царь Пётр лично занялся истреблением восставших, в ярости скача на коне по Красной площади и рубя саблей без разбору.

Картина Николая Ге

2. Пётр любил выпить

Сохранившиеся описания петровских пьянок говорят о том, что, если царь и не был алкоголиком в строгом смысле слова, выпить он весьма любил и всех вокруг заставлял пить вместе с ним и очень много. Водка, вино, пиво — всё шло в ход и употреблялось исключительно вёдрами и бочками. Современный человек едва ли способен выпить так много, как было принято на царских пирах. В те времена жутко пьянствовали не только в России, но и по всей Европе: любой королевский двор содержал бездонные винные погреба, а подданные после обильного ужина и возлияний, как правило, изволили лежать вповалку.

Неизвестно, был ли в этом пьянстве политический резон или просто так принято было, но заморским гостям известно было, что «все дела в тех краях вершатся за бутылкой» и что отказать царю Петру в любезности с ним выпить просто невозможно.

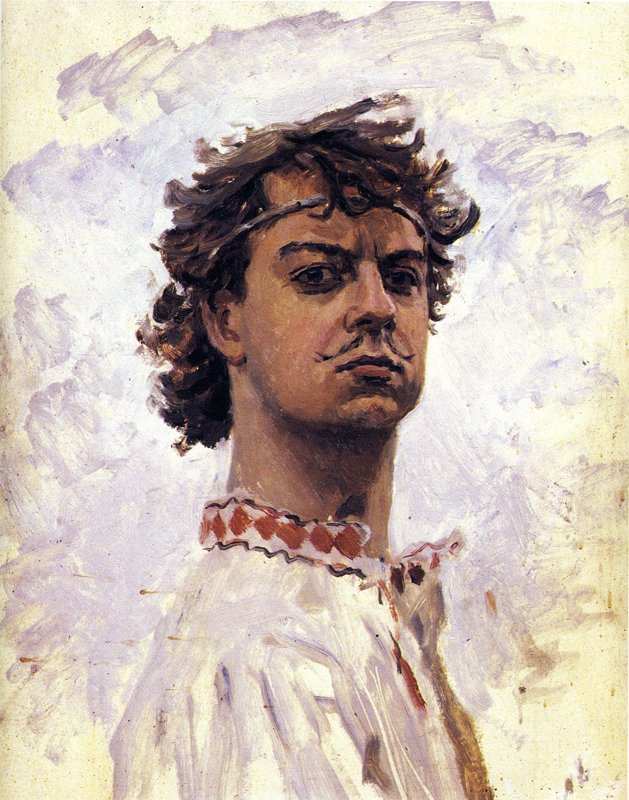

Картина Сергея Кириллова

3. Пётр любил работать руками

Пётр никогда не упускал возможности научиться новому и дотошно входил во все детали дела. А работу на токарном станке вообще почитал любимейшим хобби — впрочем, тогда в Европе это было модно.

Картина Мстислава Валериановича Добужинского

4. Пётр верил в Бога, но недолюбливал церковь и попов

Пётр не только равнодушно и непочтительно относился к религиозным требованиям, нормам, служениям и обрядам, но и высмеивал их: например, организовал «Всепьянейший собор», на котором он и его придворные пародировали попов и предавались грубым и даже стыдным развлечениям. Кроме того, Пётр ненавидел патриарха, причём до такой степени, что вовсе упразднил эту должность, проведя церковную реформу и поставив во главе русской православной церкви не одного человека, а Духовную коллегию, члены которой были обязаны принимать решения сообща.

Впрочем, нет сомнения, что в Бога царь Пётр верил истово и собственную власть считал санкционированной свыше. Царь — наместник Бога на Земле, и его задача — ярым служением Отечеству доказать преданность Отцу небесному. Такая позиция переплетается, в том числе, с пиетизмом — самым «модным» на тот момент ответвлением протестантской религии, широко распространённой в Европе.

Картина Николая Неврева

5. Пётр любил Россию, но недолюбливал Москву

Разумеется, причина строительства и переноса столицы в него, была, в первую очередь, экономическая, но у царя были и личные счёты с бывшей столицей России. Его приход к власти сопровождался заговором и бунтом, организованным его старшей сестрой Софьей Алексеевной, дочерью его отца от первого брака, с целью захвата власти. Будущий царь, которому на тот момент было всего десять лет, испытал страшный ужас в ночь, когда поднялся бунт, и очень боялся за свою жизнь.

Пережив этот страх, Пётр до конца жизни недолюбливал Москву и Красную площадь, которая, помимо прочего, ассоциировалась у него со старым порядком и правлением бояр — всего того, что он ненавидел, и с чем во всё время собственного царствования боролся изо всех сил.

Картина Василия Ивановича Сурикова

Каким был царь Пётр?

Царь, потом император, дальновидный государственный деятель, искусный дипломат, великий реформатор, талантливый полководец и флотоводец, прекрасный организатор…

Человек, который «прорубил окно в Европу», повёл отсталую Россию вперёд по пути прогресса…

— Ближайшие его сотрудники держались мнения, которое впоследствии Михаил Васильевич Ломоносов формулировал словами:

«Он Бог твой, Бог твой был, Россия».

— Народная масса, напротив, готова была согласиться с утверждением раскольников, что Пётр I был антихрист.

Пётр был великан ростом свыше 2-х метров (204 см).

Он на целую голову возвышался в любой толпе, среди которой ему приходилось когда-либо стоять.

Правда, высокий рост лишал его проворства и даже мешал в некоторых делах.

В то же время, при таком большом росте, царь был совсем не богатырского сложения. Носил обувь 38-го размера, а одежду 48-го размера. Руки Петра были также небольшие. И его плечи были узкие для его роста. То же самое, его голова была также мала по сравнению с телом.

Ходил он быстро, стремительно. И делал такие большие шаги, шагал так широко, что спутники еле-еле поспевали за ним бегом.

От природы Пётр был силач.

Постоянное обращение с топором и молотком ещё более развило его мускульную силу и сноровку:

— Он легко скатывал в трубку серебряную тарелку.

— Разгибал руками подкову.

— Мог перерезать ножом кусок сукна на лету или рассечь саблей подброшенную в воздух шёлковую ленту.

— Останавливал в сильный ветер рукою мельничные крылья (чтоб лучше рассмотреть механизм некоторых частей).

— Бывало, во время военных походов, одним мощным усилием вытаскивал Пётр застрявшую пушку на диво солдатам.

— Если он в весёлом настроении похлопывал кого-нибудь по плечу, тот долго потом кряхтел от царской «ласки».

У него было красивое, круглое, несколько смугловатое и мужественное лицо. Большие, круглые тёмные глаза с проницательным взглядом, густые брови. Длинные, вьющиеся чёрные волосы. Небольшие усы, словно наклеенные.

Современники отличают красоту и живость его лица.

Правда, они нарушались периодическими сильными судорожными подёргиваниями. Особенно в моменты волнения или эмоционального напряжения.

Считается, что это было связано с детским потрясением во время стрелецких бунтов – время захвата власти его сестрой Софьей Алексеевной.

Окружающие часто бывали испуганы этими подёргиваниями лица, которые искажали его облик.

• Французский аристократ герцог де Сен-Симон так описывал русского царя во время пребывания того в Париже (в 1717 году):

«Царь Пётр был очень высок ростом, хорошо сложён, довольно худощав, с кругловатым лицом, высоким лбом и красивыми бровями; нос у него довольно короткий и не массивный, чуть расширенный на конце, довольно полные губы, красноватое смуглое лицо, большие, красивые, живые и проницательные чёрные глаза; взгляд величественный и приветливый, когда он следил за собой и сдерживается, но иногда суровый и бешеный; он страдал судорогами, которые случались у него не часто, но так искажали лицо и глаза, что внушали ужас. Продолжались они всего мгновение, взгляд становился блуждающим и страшным. Но тотчас же прекращались…

Вся наружность его выказывала ум, рассудительность и величие и не лишена была прелести.

Монарх сей вызывал восхищение своей исключительной любознательностью. Неизменно интересуясь всем, что было связано с его планами в части правления, коммерции, просвещения, полиции; его любознательность распространялась на всё. Не пренебрегая даже самыми ничтожными подробностями, ежели впоследствии они могли оказаться полезными…»

Пётр имел простой нрав и грубоватые манеры.

• Ганноверская курфюрстина София писала о Петре так:

«Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка; он обладает большой живостью ума, ответы у него быстры и верны. Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нём было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной… Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум».

Пётр обладал выдающимися умственными способностями, железной волей, целеустремленностью, неиссякаемой энергией и большой работоспособностью.

Был мудр.

К примеру, после проигранной военной кампании под Нарвой (1700) не пришёл в отчаяние Пётр, как иные. Не ослабел духом. А повелел оружейные заводы строить, железо добывать да пушки лить.

Понимал: без мощной армии с хорошим вооружением не одолеть врага России…

Был дальновиден, прозорлив, вперёд глядел далеко.

К примеру, приказал Пётр боярских детей послать учиться за границу. Нужны ведь России грамотные, учёные люди. Очень их ещё не хватает в стране. В городах повелел Пётр открывать школы для детей разных сословий.

Заботился о будущем России, о её завтрашнем дне…

Был смел, бесстрашен, отважен.

Он принимал смелые решения.

К примеру, приказал перелить церковные колокола на пушки, раз это было необходимо для победы. Не побоялся, что церковь его проклянет…

Во время Азовских походов, в сражениях и битвах Северной войны вёл себя храбро.

Не замечая свиста пуль и разрывов снарядов, он самолично осматривал шведские укрепления.

В Полтавской битве, к примеру, он лично сражался впереди всех.

Настойчивость в достижении поставленных целей и стремление воздействовать на подданных личным примером – вот черты характера Петра, позволявшие ему добиваться успеха.

Царь Пётр Алексеевич всегда подавал офицерам, солдатам и матросам пример личной храбростью и отвагой.

Так было и на Неве, когда Царь вместе с гренадёрами лез на абордаж со шпагой в руках на шведские корабли, на бьющие в упор картечью залпы шведских пушек и ружей.

Так было и в битве при Лесной, в Полтавской баталии. В этих сражениях под жесточайшим огнём царь Пётр Алексеевич проявил личное мужество и воинскую доблесть.

Царь Пётр Алексеевич подавал личный пример своим подданным не только в воинском служении.

Царь не гнушался, но со старанием выполнял любую работу – будь то плотника, или же кузнеца.

Это был пример для дворян. Если сам царь трудится в поте лица, то это никому не зазорно!

Встретив однажды вернувшихся после учения за границей молодых дворян, Пётр Алексеевич сказал юношам:

«Я Царь ваш, но у меня мозоли на руках. А всё для того, чтобы подать вам пример, и хотя бы под старость сделать из вас достойных помощников и верных слуг Отечества».

Пётр I в течение всей жизни пополнял свои знания и навыки в различных областях, уделяя особое внимание военному и морскому делу.

В 1689-1693 годы под руководством голландского мастера Тиммермана и русского мастера Карцева Пётр I учился строить корабли на Переяславском озере.

В 1697-1698 годах во время первой заграничной поездки:

— Прошёл полный курс артиллерийских наук в Кенигсберге.

— Полгода работал плотником на верфях Амстердама (Голландия), изучая корабельную архитектуру и черчение планов.

— Окончил теоретический курс кораблестроения в Англии.

Едва ли не самой яркой чертой его личности было поразительное трудолюбие, которое проявлялось всюду.

Недаром А. С. Пушкин назвал Петра «вечным тружеником на троне».

Он умел чинить сложные механизмы и шить сапоги, выполнять хирургические операции и лечить зубы.

«Пётр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет. В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец, от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безустанное движение развило в нём подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой. Он вечно и во всём спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте: на продолжительных пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в другую комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его в молодых летах большим охотником до танцев. Он был обычным и весёлым гостем на домашних праздниках вельмож, купцов, мастеров, много и недурно танцевал, хотя не проходил методически курса танцевального искусства, а перенимал его «с одной практики» на вечерах у Лефорта. Если Пётр не спал, не ехал, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому случае. В молодости, когда он ещё многого не знал, осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за инструмент; ему всё хотелось сработать самому. Охота к ремеслу развила в нём быструю сметливость и сноровку: зорко вглядевшись в незнакомую работу, он мигом усвоял её. Ранняя наклонность к ремесленным занятиям, к технической работе обратилась у него в простую привычку, в безотчётный позыв: он хотел узнать и усвоить всякое новое дело, прежде чем успевал сообразить, на что оно ему понадобится. С летами он приобрёл необъятную массу технических познаний. Уже в первую заграничную его поездку немецкие принцессы из разговора с ним вывели заключение, что он в совершенстве знал до 14 ремёсел. Впоследствии он был как дома в любой мастерской, на какой угодно фабрике. По смерти его чуть не везде, где он бывал, рассеяны были вещицы его собственного изделия, шлюпки, стулья, посуда, табакерки и т. п. Дивиться можно, откуда только брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки. Успехи в рукомысле поселили в нём большую уверенность в ловкости своей руки: он считал себя и опытным хирургом и хорошим зубным врачом. Бывало близкие люди, заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при мысле, что царь проведает об их болезни и явится с инструментами, предложит свои услуги. Говорят, после него остался целый мешок с выдёрнутыми им зубами – памятник его зубоврачебной практики. Но выше всего ставил он мастерство корабельное. Никакое государственное дело не могло удержать его, когда представлялся случай поработать топором на верфи. До поздних лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не завернуть часа на два в адмиралтейство. И он достиг большого искусства в этом деле; современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он был не только зорким наблюдателем и опытным руководителем при постройке корабля: но сам мог сработать корабль с основания до всех технических мелочей его отделки. Он гордился своим искусством в этом мастерстве и не жалел ни денег, ни усилий, чтобы распространить и упрочить его в России. Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской воздух нужен был, как вода рыбе. Этому воздуху вместе с постоянной физической деятельностью он сам приписывал целебное действие на своё здоровье, постоянно колеблемое разными излишествами. Отсюда же, вероятно, происходил его несокрушимый, истинно матросский аппетит. Современники говорят, что он мог есть всегда и везде; когда бы ни приехал он в гости, до или после обеда, он сейчас готов был сесть за стол. Вставая рано, часу в пятом, он обедал в 11 – 12 часов и по окончании последнего блюда уходил соснуть. Даже на пиру в гостях он не отказывал себе в этом сне и, освежённый им, возвращался к собутыльникам, снова готовый есть и пить.

Печальные обстоятельства детства и молодости, выбившие Петра из старых, чопорных порядков кремлёвского дворца, пёстрое и невзыскательное общество, которым он потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, заставлявших его поочерёдно браться то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку, при подвижном, непоседном образе жизни сделали его заклятым врагом любого церемониала. Пётр ни в чём не терпел стеснений и формальностей. Этот властительный человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему приходилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный вздор от представлявшегося посланника. Будничную жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видали в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных женой или дочерьми. Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки, выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец решился бы выехать.

Пётр вывел натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нём во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с петербургским; недаром Пётр сравнивал себя с этим королём и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год. Обычная прислуга царя состояла из 10 – 12 молодых дворян, называвшихся денщиками. Пётр не любил ни ливрей. Ни дорогого шитья на платьях…»

Царь был прост в обращении с людьми любого звания.

Запросто садился играть в шахматы с матросами.

С гостями бывал весел, обходителен. Ценил острое слово, шутку.

Ездил в одноколке, санях.

В отличие от наших сегодняшних руководителей, не стремился к богатству, роскоши.

К примеру, возвратившись из заграничного путешествия, он перевёл в разряд государственных почти все пахотные земли, числившиеся за его отцом. И сохранил за собой только скромное наследие Романовых: 800 душ в Новгородской губернии.

К доходам своего имения он прибавлял лишь обычное жалование, соответствовавшее чинам, постепенно им проходимым в армии или на флоте.

Понятное дело, царь не был идеальным. Недостатков тоже хватало…

Откровенный, добрый по натуре, Пётр часто бывал груб.

Следует отметить и его вспыльчивость, самовластие, пристрастие к вину. В юности Пётр предавался безумным пьяным оргиям со своими товарищами.

У Петра I практическая сметливость и сноровка, весёлость, кажущаяся прямота сочеталась со стихийными порывами в выражении, как ласки, так и гнева, а иногда и с необузданной жестокостью.

В гневе он мог ударить и даже избить своих приближённых.

Чего только стоит созданный им Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор.

Собор этот занимался глумлением над всем, что в обществе ценилось и почиталось как исконно-бытовые или морально-религиозные устои.

Это была одна из затей, учреждённых им с целью развлечений, питейных увеселений. Своеобразная шутовская «орденская организация», объединявшая царских единомышленников.

Самой, пожалуй, большой личной неудачей Петра I была его семья.

Пётр I был дважды женат:

— на Евдокии Федоровне Лопухиной и

— на Марте Скавронской, позднее императрица Екатерина I.

Имел от первого брака сына Алексея и от второго – дочерей Анну и Елизавету (кроме них 8 детей Петра I умерли в раннем детстве).

В первый раз Пётр женился в 17 лет по настоянию матери на Евдокии Лопухиной в 1689 году.

Но он прожил с ней едва ли неделю.

Спустя год она родила ему сына Алексея, наследника престола. Воспитывался он при матери в понятиях, чуждых реформаторской деятельности Петра.

Известно, что Петр перенёс свою нелюбовь к Евдокии на её сына царевича Алексея.

Остальные дети Петра и Евдокии умерли вскоре после рождения.

Со времени возвращения из Великого посольства Петр окончательно порвал с нелюбимой первой женой.

В 1698 году Евдокия Лопухина оказалась замешана в стрелецком бунте, целью которого было возведение на царство её сына. И была сослана в монастырь.

Первая жена Петра Великого, Евдокия Лопухина, пережила свою счастливую соперницу и умерла в 1731 году. И даже успела увидеть царствование своего внука Петра Алексеевича.

В 1703 году Пётр I встретил 19-летнюю Катерину, в девичестве Марту Самуиловну Скавронскую (вдову драгуна Иоганна Крузе). Она была захвачена русскими войсками как военная добыча при взятии шведской крепости Мариенбург. Эта обычная европейская девушка-прачка стала по совместительству личной обозной шлюхой Шереметева, затем Меншикова.

Пётр забрал бывшую служанку из прибалтийских крестьян у Александра Меншикова и сделал её своей любовницей.

В 1704 году Катерина родила первенца, названного Петром, в следующем году Павла (вскоре оба умерли).

Ещё до законного замужества за Петром Катерина родила дочерей Анну (1708) и Елизавету (1709).

Елизавета позже стала императрицей (правила в 1741—1761).

Катерина одна могла совладать с царём в его припадках гнева, умела лаской и терпеливым вниманием успокоить приступы судорожной головной боли Петра.

Звук голоса Катерины успокаивал Петра.

Потом она:

«Сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почёсывала. Это производило на него магическое действие, он засыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трёх часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым».

Официальное венчание Петра I с Екатериной Алексеевной состоялось 19 февраля 1712 года, вскоре после возвращения из Прутского похода.

В 1724 году он короновал Екатерину как императрицу и соправительницу. И даже намеревался завещать ей престол.

Несмотря на безмерную любовь к своей супруге, Пётр I не брезговал походами «налево».

Екатерина I тоже позволяла себе интрижки.

После смерти Петра в январе 1725 года Екатерина Алексеевна при поддержке служивой знати и гвардейских полков стала первой правящей российской императрицей Екатериной I.

Но правила недолго и скончалась в 1727 году, освободив престол для царевича Петра Алексеевича.

Приведём лишь некоторые из множества характеристик этого человека, которого невозможно охарактеризовать однозначно.

Говорят, о человеке надо судить по его делам.

Дела Петра огромны…

Но всегда при осознании этого возникает другая проблема:

Послушаем различные мнения о Петре I.

• В письме послу Франции в России король Людовик XIV так отзывался о Петре:

«Этот государь обнаруживает свои стремления заботами о подготовке к военному делу и о дисциплине своих войск, об обучении и просвещении своего народа, о привлечении иностранных офицеров и всякого рода способных людей. Этот образ действий и увеличение могущества, которое является самым большим в Европе, делают его грозным для его соседей и возбуждают очень основательную зависть».

• Мориц Саксонский называл Петра величайшим человеком своего столетия.

• Н. М. Карамзин был согласен с характеристикой Петра как «Великого».

Но сурово критикует его за чрезмерное увлечение иностранным, стремление сделать Россию Нидерландами.

По мнению историка, резкое изменение «старого» быта и национальных традиций, предпринятое императором далеко не всегда оправдано.

В результате русские образованные люди «стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России».

Но «великий муж самыми ошибками доказывает свое величие».

• Шведский писатель и драматург Юхан Август Стриндберг характеризовал его так:

• Историк С. М. Соловьёв давал высокую оценку деятельности Петра, а полярность оценок такой широкой личности, как Пётр, считал неизбежной:

«Различие взглядов происходило от громадности дела, совершённого Петром, продолжительности влияния этого дела. Чем значительнее какое-нибудь явление, тем более разноречивых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нём, чем долее ощущают на себе его влияние».

• С. Ф. Платонов в своей книге «Личность и деятельность» писал следующее:

«Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в одном: его считали силой. Пётр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего времени, вождём всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, бессознательно употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге».

Кроме того, Платонов уделяет много внимания личности Петра, выделяя его положительные качества: энергию, серьёзность, природный ум и дарования, желание во всём разобраться самому.

• Гумилёв Л. Н. относил Петра к пассионариям – людям рождающимся редко и наделённым космической энергией, что позволяет им решительно и властно влиять на развитие народов и целых цивилизаций, определять ход событий.

Все знают великолепный памятник Э. Фальконе 1-му русскому императору «Медный всадник».

Вот этот образ великого преобразователя, попирающего на вздыбленном коне врагов России, по-моему, как нельзя лучше отражает суть его личности…