какой объем двигателя у тепловоза

Самый мощный локомотив в России

Опубликовано 26.07.2019 · Обновлено 05.11.2021

Сейчас мы рассмотрим серьезный вопрос: какой у нас локомотив самый мощный?

Скажу сразу, все современные тепловозы и электровозы обладают большой мощностью, достаточной для вождения тяжеловесных грузовых поездов и пассажирских поездов с большой скоростью, так сказать, «с ветерком». Но есть один тип локомотива, мощнее которого пока ничего не придумано. О нем я расскажу, чуть позже, сохраню интригу.

На Российских железных дорогах сейчас трудится большой спектр локомотивов все они современны и достаточно сильные. Пробежимся слегка по электровозам: ВЛ80С,Т; ВЛ85; 2ЭС4К; 3ЭС5К («Ермак») основные грузовые электровозы переменного тока, мощность в секции у каждого составляет порядка 4500 л.с., а все они многосекционные, вот и умножьте : две секции по 4500 л.с.- уже 9000 л.с., а три секции – вот и 13500 л.с., а если по системе многих единиц (два двухсекционных электровоза управляются с одного пульта) вот уже и 18000 л.с.! Неплохо, правда!

Практически такая-же картина и с электровозами постоянного тока: ВЛ10; ВЛ11; 3ЭС4К; 2ЭС6 («Синара»), мощность их точно такая-же.

Пассажирские электровозы: ЭП1; ЭП1М; ЭП1П отечественные машины переменного тока имеют мощность порядка 4000 л.с., есть у нас еще электровоз двойного питания (работает на переменном и постоянном токе), это ЭП20, мощность его такая-же. Давно, еще со времен Советского союза работают, и очень здорово работают, на наших дорогах знаменитые «Чехи» — пассажирские электровозы переменного и постоянного тока, произведенные в ЧССР. Эти машины составляли и еще составляют, практически весь пассажирский парк электровозов на доброй половине всех железных дорог России! Это электровозы переменного тока: ЧС4Т; ЧС8 и постоянного тока: ЧС2; ЧС3; ЧС2Т; ЧС6; ЧС7 и ЧС200, мощность их одинакова с отечественными электровозами.

В настоящее время Брянским машиностроительным заводом выпускаются тепловозы 2ТЭ25К («Пересвет»), мощностью до 4000 л.с., в секции, а они выпускаются в двухсекционном и трехсекционном исполнении. Вот и представьте себе, уже, наверное, посчитали – 12000 л.с. Очень даже мощно! Пассажирские тепловозы ТЭП60; ТЭП70 и ТЭП70БС (имени Бориса Саламбекова) имеют мощность 4000 л.с., исполняются в односекционном варианте и развивают скорость до 160 км/час, есть чем гордиться!

Ну и наш лидер, творение Людиновского тепловозостроительного завода – газотурбовоз ГТ1, мощностью 11284 л.с. Газотурбовоз – это локомотив, силовая установка которого состоит из газовой турбины с соответствующей передачей, на данном локомотиве, передача – электрическая, переменно-постоянного тока. Это когда турбина вращает генератор переменного тока (он намного легче и проще генератора постоянного тока), затем ток снова трансформируется в постоянный, через выпрямительную установку, и уже на постоянном работают тяговые электродвигатели (они мощнее и система регулирования напряжения на них гораздо проще и дешевле, чем на асинхронных электродвигателях).

Нельзя сказать, что газотурбовоз, машина нового, нет, они строились по всему миру и раньше, в СССР на Коломенском тепловозостроительном заводе было спроектировано и построено несколько типов газотурбовозов, в том числе и для пассажирского движения. Дело в том, что в эксплуатации данный локомотив очень сложен и прожорлив — газовая турбина все-таки! А мощность их сильно не опережала мощность эксплуатируемых тепловозов, поэтому в серию они не пошли, но работы по ним велись и ведутся по сей день, результат налицо – газотурбовоз ГТ1.

» data-medium-file=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2019/07/z5-1-300×200.jpg» data-large-file=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2019/07/z5-1-1024×684.jpg» width=»1024″ height=»684″ gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ data-src=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2019/07/z5-1-1024×684.jpg» alt=»Газотурбовоз ГТ1 | Газотурбовоз ГТ1 | Движение24″class=»wp-image-775″ data-srcset=»https://cdn.dvizhenie24.ru/2019/07/z5-1-300×200.jpg 300w, https://cdn.dvizhenie24.ru/2019/07/z5-1-768×513.jpg 768w, https://cdn.dvizhenie24.ru/2019/07/z5-1.jpg 1024w» data-sizes=»(max-width: 1024px) 100vw, 1024px» /title=»Газотурбовоз ГТ1 | Движение24″ /> Газотурбовоз ГТ1

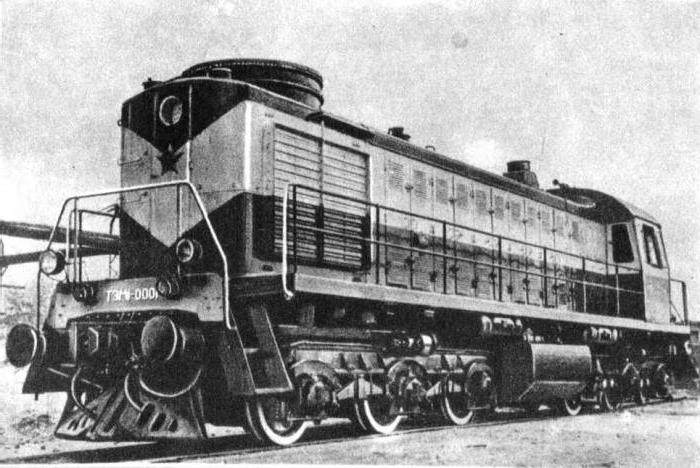

ТЭМ2 характеристики

ТЭМ2 характеристики.

Техническая характеристика тепловозов

Дизель

Вспомогательное оборудование

Водяная система ТЭМ2 состоит из двух контуров:

Основного контура (контура охлаждения дизеля);

В зависимости от номера выпуска тепловоза, может быть установлено 16 (8 справа и 8 слева) или 12(12 слева) водяных секций для охлаждения горячего контура, а с правой стороны 6 масляных секций и 6 пустых секций.

Дополнительного контура (контура охлаждения надувочного воздуха). Дополнительный контур предназначен для охлаждения воздуха, нагнетаемого турбокомпрессором. Вода из 6 секции дополнительного контура засасывается насосом, размещенным в шахте холодильника. После насоса вода проходит через воздухоохладитель и возвращается снова в секции.

Водяной насос горячего контура центробежного типа. Производительность насоса 90 м /ч при напоре 2 кГс/см и 1780 об/мин.

Водяной насос холодного контура центробежного типа Производительность – 20 м3/ч, при 2900 об/мин

Компрессор

Тормозное оборудование

Электрическое оборудование

Тяговый генератор

Двухмашинный агрегат

Возбудитель тягового генератора МВТ-25/9У2 и вспомогательный генератор МВГ-25/11У2 смонтированы в одном разъемном корпусе двухмашинного агрегата. Якоря двухмашинного агрегата приводятся во вращение от вала тягового генератора через клиноременную передачу; при частоте вращения вала тягового генератора 750 об/мин частота вращения вала двухмашинного агрегата 2000 об/мин.

Тяговый электродвигатель

Аккумуляторная батарея

Полезные статьи

Двигатель внутреннего сгорания тепловоза

Принцип функционирования ДВС

Агрегаты, где топливо под воздействием химических реакций перегорает и трансформируется в энергию тепла, а далее обеспечивает механическую рабочую силу, называются тепловыми двигателями. К общему названию «ТД» относятся как паровые машины и турбины, так и двигатели внутреннего сгорания, функционирующие на основе поршней, газотрубные и реактивные двигатели, а так же конструктивно совмещённые между собой разноплановые двигатели (турбопоршневые).

Принцип действия ДВС, а именно превращение энергии из химической в тепловую, позволяет применять данную систему на тепловозе. Весь процесс протекает в цилиндре, одновременно со сгоранием топлива. Для преобразования тепла, воздух, попавший в цилиндр, проходит несколько этапов изменения, поддаётся некоторым воздействиям.

Поступивший поток воздуха, под воздействием поршня нагревается, а как результат и сжимается. В это время, к нему через форсунку поступает некоторое количество топлива, по средствам впрыскивания. Внутренняя воздушная среда может нагреваться до 600-650 о С, что больше значений показателей, провоцирующих процесс воспламенения впрыскнутого жидкого топлива. Именно газы, которым присуще высокое давление и такая же температура, приводят поршень в действие при помощи надавливания. Такие газы образовываются после процесса воспламенения и сгорания топлива.

Обеспечение функционирования поршня — процесс, во время которого отдаётся необходимая часть тепла, а отработанные вещества через выпускной клапан выпускаются в атмосферу. Новая воздушная среда сменяет старый воздух и полностью заполняет систему цилиндра. Весь это процесс продолжатся столько, сколько по времени совершаются работы.

Установленные на тепловозах ДВС работающие на основе поршней, обладают рядом достоинств:

Двигатель внутреннего сгорания, установленный в тепловозе, является механизмом, функционирующий по шатунно-кривошипной системе. Комплектация его, кроме шатуна и кривошипа, состоит из поршня и вала. Такое наполнения позволяет преобразовывать движение поршня во вращательное движение вала.

Параметры и наполнение ДВС может быть самым разнообразным, могут различаться скоростью потреблением и передачей энергии, числом встроенных цилиндров, периодичностью вращения валов и иным. Такое разнообразие позволяет удовлетворить различные потребности пользователей.

По способу зажигания топлива различают двигатели низкого и высокого сжатия. Во-первых, зажигание осуществляется принудительно. Во-вторых, при помощи самовоспламенения, и именно такие устанавливаются на тепловозы, ведь отличаются мощностью и своей экономичностью.

На сегодняшний день в разных отраслях используют двигатели внутреннего сгорания двух- и четырёхтактного типов. Один полный оборот коленчатого вала (2 хода поршня) необходимо для обеспечения рабочего цикла у двухтактных двигателей. Два оборота и 4 хода для четырёхтактных, которые в свою очередь обладают min уровнем тепловой напряжённости и расходом топлива.

Двигателя внутреннего сгорания могут различаться между собой по способу смесеобразования:

Очень важно выбрать правильный тип дизеля, подходящую форму камеры сжатия, учесть иные моменты, точно предназначенные для предстоящего вида работ и модели техники. Качественный ДВС в первую очередь определяется своей надёжностью, экономичностью, долговечностью и технологическим наполнением.

Дизель-генератор 4Д80Д

Разные части различных моделей маневровых тепловозов могут быть модернизированными несколькими способами. Одним из вариантов усовершенствования грузового тепловоза типа М62У может быть осуществление замены «родных» дизелей на новые дизели модели 4Д80Д. Конструкция новых устройств представляет собой совмещение дизеля и генератора. В данном случае установка двигателя адаптируются к схемам М62У быстро и легко. Организация данного процесса не нуждается во внесении корректив в служебные свойства тепловоза.

Масса дизель-генератор составляет 23 тонны, длина 4635 мм, ширина 1615 мм, высота 3100 мм. Мощность в 1350 кВт и среднюю скорость поршня в 6,75м/с обеспечивают 10 цилиндров.

Встроенный в 4Д80Д коленчатый вал функционирует в двух режимах: на полной мощности и на холостом ходу. В зависимости от чего и зависит частота его вращения. В первом случае коленчатый вал осуществляет 750 оборотов в минуту, во втором, 300 об/мин. Отличается данный агрегат и сравнительно высокими показателями, характеризующими степень нагрузки и наддува, рабочим объемом цилиндра, а также полнотой и своевременностью сгорания топлива.

При установке 4Д80Д, расход топлива уменьшится на 15-20% и будет составлять:

В процессе продуктивного функционирования данные дизеля тепловоза способны прослужить 300000 км, после чего будет необходимо проведение переборки, а после 1500000 км в плановом порядке проводится первый капитальный ремонт. Конструкция 4Д80Д продумана до мелочей, позволяет производить удобное ТО и любой вид ремонтных работ.

Дизель-генератор монтируется на раму, а к ротору генератора подключается коленчатый вал, используется при этом эластичная муфта. Конструкция представляет листы, расположенные по бокам (вертикально и поперечно). Укомплектовано устройство газотрубным наддувом и охладителем для надувочного воздуха.

Дизель-генератор 4Д80Б

На маневровых тепловозах ЧМЭ3 изначально были установлены дизели типа К6S310DR, на смену которым, с целью увеличения работоспособности техники, пришли дизель-генераторы в модификации 4Д80Б. Агрегаты разработаны специально для данной модели тепловоза, в связи с чем процесс адаптации схем двигателя к устройству тепловоза не требует внесение корректировок в настройки тепловоза.

Дизели являются идеальными аналогами устройств мирового производства. В первую очередь выделяются своим техническим уровнем, достаточно экологичны и экономичны. Обладают высоким моторесурсом. При необходимости проведения технического обслуживания или ремонта любой сложности проблем возникнуть не должно.

4Д80Б показал себя как высоконадёжное устройство. В процессе функционирования со стандартными нагрузками и даже после капитального ремонта, дизель функционирует идеально. В комплекте имеются все необходимые запчасти, которые необходимы для осуществления монтажа систем дизель – генератора.

Дизель типа 12ЧН26/27 — это двенадцатицилиндровый V-образный агрегат мощностью 993 кВт. Работая на полной мощности коленчатый вал осуществляет 750 оборотов за минуту (300 на холостом ходу), при этом средняя скорость поршня равняется 6,75 м/с. Удельный расход топлива в условиях объекта и ISO — 201 г/кВт.ч., и 190 г/кВт.ч., соответственно.

Масса 4Д80Б составляет 22500 кг, длина 3990 мм, широта 1616 мм, высота 2840 мм. Среднее значение эффективного давления равно 0,921 мПа. Продуктивное и бесперебойное функционирование дизеля обеспечивается на протяжении длительного времени.

Дизель-генератор 1Д80Б-01

Двигателя внутреннего сгорания с генератором также устанавливаются на магистральные тепловозы 2ТЭ10. В данном случае новый дизель-генератор 1Д80Б-01 меняет старую модель дизель-генератора 10Д100М1.

Установка дизеля унифицированного ряда Д-80 (УМР-Д80) предназначена для модернизации тепловоза, благодаря которой мощность техники увеличилась до 2075 кВт. Системы двигателя и тепловоза адаптируются друг с другом без внесения правок в служебные свойства 2ТЭ10.

Данная модель дизель-генератора превосходит по техническим параметрам иные модели данной серии и является превосходным аналогом двигателей зарубежного производства. 1Д80Б-01 обладает рядом преимуществ, к которым можно отнести:

Процесс разработки, доработки конструкции и наполнения двигателя позволили обеспечить его высокую надёжность во время эксплуатации и даже после капитальных ремонтных работ. На расстоянии до 200000 км дизель способен продуктивно проработать до первой переборки. До капитального ремонта устройство будут служить не меньше 1200000 км. Заводом-изготовителем предусмотрены все необходимые для соединения системы дизель-генератора и тепловоза, детали и комплектующие.

Дизель типа 16ЧН26/27 имеет 16 цилиндров, расположенных в V-образной форме. При массе 29000 кг., длине 6951 мм, широте 1930 мм и высоте 2922 мм 1Д80Б-01 расходует топливо в условиях объекта 204 г/кВт.ч. и при ISO 193 г/кВт.ч.

При максимально эффективной работе, включая всю мощность, коленчатый вал вращается с частотой в 850 оборотов в минуту, а без нагрузки 270 об/м. В среднем достигается скорость поршня в размере 9,0 м/с и эффективное давление в размере 1,176 мПа.

Дизель-генератор 1Д80Б

Двигателем внутреннего сгорания в тепловозах 2ТЭ116, функционирующих на магистральных путях, установленный изначально заводом-изготовителем, является дизель-генератор типа 1А-9ДГ. Для модернизации данных тепловозов штатные дизели меняются на новые дизель-генераторы 1Д80Б.

Системы двигатели и системы тепловоза при установке дизеля унифицированного ряда Д-80 (УМР-Д80) не требуют внесения даже малейших изменений в служебные свойства тепловоза, ведь процесс адаптации проходит идеально.

Дизель-генератор 1Д80Б по своим основным параметрам очень схож с 1Д80Б-01, но всё таки имеет некоторые технические отличия, заключающиеся в:

Подсоединение дизель-генератора не составит труда, ведь производитель укомплектовал устройство всеми необходимыми деталями и сборочными единицами.

1Д80Б — двигатель унифицированного мощного ряда, который благодаря своим техническим параметрам является высококачественным аналогом изделия зарубежного производства. Продуманная до деталей конструкция, надёжные и прочные комплектующие позволяют продуктивно использовать данный дизель-генератор в период эксплуатации и даже после КР.

Благодаря экономичности, экологичности, износостойкому мотору и подлежащим ремонту системам дизель-генератор 1Д80Б устойчиво популярен.

Тепловозы маневровые: описание, технические характеристики, серии и виды

Российская железная дорога является самой протяженной в мире. К настоящему времени по ней курсирует более 20 тыс. локомотивов. По своим масштабам парк РЖД уступает лишь американскому (примерно на 3 тыс. единиц).

Определение тепловоза

Все локомотивы, перевозящие грузы и пассажиров по железным дорогам страны, классифицируются на электровозы и тепловозы. Первые используются там, где проложены ЛЭП. Тепловозы применяют в основном для перевозки грузов в отдаленные неэлектрифицированные районы. Тягловые двигатели локомотивов этой группы также работают на электричестве. Однако при этом такие машины являются полностью автономными. Дело в том, что электроэнергия в данном случае передается на двигатели от генератора, установленного на валу дизеля. Тепловозы, в свою очередь, классифицируются на поездные, промышленные и маневровые.

Назначение маневровых машин

Локомотивы этой группы применяются для:

В общей сложности парк РЖД насчитывает порядка 6 тыс. локомотивов этой разновидности. Управляются тепловозы маневровые обычно одним человеком. Однако в скором времени РЖД планирует автоматизировать такие машины. Управление ими будет производиться оператором дистанционно по радиоканалу. Таким образом РЖД хочет решить проблему дефицита кадров.

Общее описание

Упор при конструировании тепловозов этой разновидности делается на маневренность и тягловую силу. Локомотивы этой группы способны передвигаться по линиям с очень крутым изгибом (до 80 гр). Слишком уж большую скорость, в отличие от пассажирских, такие тепловозы развивать не могут. Однако при этом они способны к быстрому разгону и плавному торможению.

Ремонт маневровых тепловозов, а также их обслуживание производятся через специальную дверку, расположенную на капоте. В крыше таких локомотивов имеется люковая дверка, а кабина машиниста оснащается окнами большой площади.

Управляются локомотивы этой группы посредством специального пульта, расположенного в кабине. Для осуществления связи с диспетчерами в тепловозах используется радиостанция. Работают локомотивы этой разновидности на дизельном топливе и, в зависимости от сферы применения, могут иметь разную мощность. Машинист маневрового тепловоза имеет возможность работать в довольно-таки комфортных условиях. В любом случае кабина обогревается.

Серии отечественных локомотивов

Тепловозы маневровые могут иметь разную конструкцию. Определить разновидность можно по обозначению серии. Обычно это ТЭМ. Также в парке РЖД имеются маневровые локомотивы на дизельном топливе ЧМЭ, производимые в Чехословакии. Отдельно выделяют грузовые локомотивы этой группы — ТГМ. Существуют и другие серии маневровых тепловозов. Однако ТЭМ, ЧМЭ и ТГМ составляют основной парк локомотивов этого типа.

Тепловозы серии ТЭМ: технические характеристики

Маневровые локомотивы ТЭМ, в свою очередь, классифицируются на:

Модели этой серии составляют основную часть парка маневровых локомотивов РЖД.

Машины ТЭМ7, 7А и ТЭМ14

Тепловозы маневровые ТЭМ7 и ТЭМ14 выпускаются Людиновским тепловозостроительным заводом. Основной отличительной особенностью их конструкции является восьмиосная экипажная часть. На локомотивах модификаций 7 и 7А устанавливается по одному дизелю. Более современные тепловозы ТЭМ14 оснащаются двумя. Однако мощность у всех этих модификаций одинаковая. Второй дизель на ТЭМ14 устанавливается в основном в целях экономии. Для выполнения некоторых видов маневровых работ вполне достаточно мощности одного дизеля. Второй при этом может быть отключен. Тепловозов ТЭМ14 в парке РЖД пока мало. На 2013 г. маневровыми работами занималось только три единицы такой техники.

Локомотивы ТЭМ2 и ТЭМ18

Тепловозы маневровые ТЭМ2 и ТЭМ18 разных индексов подходят для выполнения практически всех видов маневровых работ. Впервые локомотивы подобной конструкции начали выпускаться еще в 1941 году в Америке. В годы ВОВ их поставляли в Россию. В США такие тепловозы маркировались RSD1, у нас в стране — ДА.

Чешские машины ЧМЭ2 и ЧМЭ3

Модификации серии маневровых тепловозов ТГМ

Тепловозы современных модификаций

Большинство рассмотренных выше моделей маневровых локомотивов было сконструировано еще в середине прошлого века. Принципиально ничего нового, к сожалению, инженерами придумано не было. Однако в разные годы выпускались усовершенствованные модификации маневровых локомотивов, отличающиеся большей производительностью. К таковым можно отнести в том числе и, к примеру, выпущенные в последние годы машины:

Магистральные тепловозы: описание

Локомотивы этой группы могут быть:

При конструировании пассажирских магистральных тепловозов основной акцент делается на скорости, грузовых — на тяговой характеристике. От маневровых такие тепловозы отличаются прежде всего меньшей маневренностью.

Существует множество серий таких тепловозов. Из пассажирских в первую очередь можно выделить ТЭП10, ТЭП60 и ТЭП70. Наиболее востребованными грузовыми магистральными локомотивами являются ТЭЗ, 3ТЭ10М, 2ТЭ116, 2М62, 2ТЭ10Л. Стоящая перед названием серии цифра указывает на количество секций тепловоза. Если ее нет — значит модель состоит из одной секции.

По номеру серии магистральных тепловозов можно определить и то, на каком предприятии она была изготовлено. Так, цифрами от 1 до 49 отмечаются модели Харьковского завода, 50-99 — Коломенского, от 100 — Луганского.

Магистральные и маневровые тепловозы, используемые сегодня РЖД, отличаются неплохой производительностью и надежностью. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что парк РЖД все же требует скорейшей модификации. В особенности это касается устаревшей передачи на постоянном токе.

Тепловоз

Тепловоз — автономный локомотив, первичным двигателем которого является двигатель внутреннего сгорания, обычно дизель.

Дизель тепловоза преобразует энергию жидкого топлива в механическую работу вращения коленчатого вала, от которого вращение через передачу получают движущие колёса.

Дизель плохо приспособлен к переменным режимам работы, которые характерны для наземных транспортных машин. Его мощность прямо пропорциональна частоте вращения коленчатого вала (при неизменной подаче топлива), поэтому более выгодна его работа в постоянном режиме, при максимальной частоте вращения коленчатого вала. Для обеспечения возможности работы дизеля с постоянной частотой вращения вала и передачи от его вала энергии движущим колёсным парам служит специальное промежуточное устройство — тяговая передача тепловоза, которая «приспосабливает» дизель к условиям работы локомотива.

К основным узлам тепловоза относятся также экипажная часть, в которую входят кузов, главная рама с ударно-сцепными устройствами (автосцепка) и тележки с колёсными парами и упругим рессорным подвешиванием. Нормальную работу двигателя, передачи и экипажной части обеспечивает вспомогательное оборудование тепловоза; к оборудованию относятся топливная система дизеля, системы его охлаждения, смазки и подачи воздуха, а также системы охлаждения и вспомогательные устройства передачи, песочная система экипажной части, воздушная (тормозная) система, система пожаротушения и др. (рис. 1).

Содержание

Классификация

Тепловозы могут быть классифицированы по ряду признаков. По роду службы их можно разделить на пассажирские, грузовые, маневровые, промышленного транспорта, универсальные, предназначенные для выполнения различных работ (например, грузопассажирские, маневрово-вывозные).

Назначение тепловоза определяет его технические характеристики, конструктивное исполнение, выбор типа двигателя, передачи, экипажной части. На магистральных железных дорогах эксплуатируются тепловозы с электрической и гидравлической передачами; промышленные тепловозы малой мощности (в основном до 250 кВт) выполняют и с механической передачей.

По устройству ходовых частей различают тепловозы тележечного типа и с жёсткой рамой (бестележечные); в основном выпускаются тепловозы тележечного типа.

Тепловозы делятся также по ширине рельсовой колеи, на которой они эксплуатируются, — нормальной (широкой) колеи 1520 мм на отечественных железных дорогах и 1435 мм в большинстве зарубежных стран; узкой колеи (от 600 до 1000—1100 мм).

Выпускаются тепловозы одно-, двух- и многосекционные. Односекционные поездные тепловозы имеют для управления две кабины машиниста; двухсекционные — по одной кабине на секцию; многосекционные тепловозы в промежуточных секциях кабины ие имеют, так как управляются из кабин головных секций.

Историческая справка

Первые проекты тепловозов появились в России в начале XX века.

В 1905 году инженер Н. Г. Кузнецов и полковник А. И. Одинцов выступили в Русском техническом обществе с докладом о проекте тепловоза с электрической передачей (авторы называли локомотив автономным электровозом с калорическими двигателями). На локомотиве предлагалось установить на раме два двигателя (мощностью по 130 кВт) и соединить их непосредственно с генераторами переменного тока, который передавался бы четырём электродвигателям, помещённым на осях ведущих колёс. Предложенная схема локомотива была прообразом тепловоза с электрической передачей, получившей в последующем наибольшее распространение.

В 1906 профессор В. И. Гриневецкий изобрёл оригинальный 2-тактный нефтяной реверсивный двигатель, который мог работать без промежуточной передачи и предназначался для применения на судах и тепловых локомотивах.

В 1911 году к постройке двигателя приступили на Путиловском заводе в Петербурге, но из-за отсутствия средств и начавшейся Первой мировой войны сборку двигателя не закончили.

В 1916 году на основе сохранившихся материалов испытаний двигателя был создан проект поездного тепловоза, который выполнили Б. М. Ошурков, Е. Н. Тихомиров и А. Н. Шелест под руководством Гриневецкого.

Попытка создания тепловоза была предпринята за границей фирмой «А. Борзиг» совместно с фирмой «Братья Зульцер» (Швейцария), которая построила двигатель под руководством Р. Дизеля. На заводе в городе Винтертур по заказу прусских казённых железных дорог начали строить оригинальный локомотив.

Главный двигатель этого тепловоза мощностью до 880 кВт представлял собой 2-тактный 4-цилиндровый дизель, коленчатый вал которого дышлами был соединён с ведущими колёсами. Тепловоз этой модели в 1914 году совершил несколько опытных поездок, после чего стала ясна его непригодность для железнодорожного транспорта, и он был продан на слом.

В 1912—1913 годах группой инженеров под руководством Гриневецкого был разработан проект тепловоза с газовой передачей (проект Шелеста). Силовая установка локомотива состояла из компрессора, двигателя внутреннего сгорания и расширительной машины (так называемый комбинированный двигатель); КПД тепловоза составлял по расчётам 30—36 % (рис. 2).

На тепловоз были получены патенты (русский патент № 28189 с приоритетом (1913 год) и англ.ийский патент 5381 с приоритетом (1914)год); из-за начавшейся войны проект не был воплощён в жизнь.

На Ташкентской дороге Ю. В. Ломоносов совместно с А. И. Липецем разработали проекты тепловозов непосредственного действия (1908—1910 годы) и с электрической передачей (1913 год).

Идея применения газовой передачи была осуществлена только в 1950-е годы, когда в Швеции построили тепловоз с механическим генератором газа мощностью порядка 950 кВт. Подобный проект тепловоза создан в России в 1916 году на Коломенском заводе Ф. X. Мейнеке.

Российская железнодорожная миссия за границей, учреждённая в июне 1920 году, в которую входили Ломоносов (руководитель), Шелест и Мейнеке, создала в 1921 году два эскизных проекта тепловоза — с электрической передачей и использованием газовой турбины (системы Шелеста).

В январе 1922 года Совет Труда и Обороны принял решение о развитии тепловозостроения, Госплану было поручено разработать условия и порядок передачи проектов тепловозов для детальной заводской проработки и постройки на отечественных и иностранных заводах.

Во исполнение постановления Российская железнодорожная миссия разместила заказы за границей на постройку тепловозов взамен заказа советского правительства на паровозы серии Э. Предполагалось построить три тепловоза: с электрической передачей; с гидравлической передачей, впоследствии заменённой механической; с механическим генератором газа — газовой передачей. Заказ на тепловоз с газовой передачей был сделан английской фирме «Армстронг-Уитуорт»; тепловозы с электрической и механической передачами заказаны в Германии.

С 1921 года в Технологическом институте в Петрограде разрабатывался проект тепловоза с электрической передачей по предложению Я. М. Гаккеля и параллельно с 1922 года в Теплотехническом институте работало Тепловозное бюро государственных объединённых машиностроительных заводов под руководством Л. Н. Щукина.

В строительстве тепловоза приняли участие Балтийский судостроительный завод, «Красный путиловец», «Электрик», «Электросила». Дизель и генератор были взяты с английской подводной лодки, тяговые электродвигатели, тележки, рама проектировались заново.

НКПС присвоил строящимся и проектируемым тепловозам серию Ю и дал обозначения: электрический — Ю э 001 (под руководством Ломоносова), Ю э 002 (под руководством Гаккеля), Ю ш 003 (под руководством Шелеста), Ю к 004 (компрессорный, системы Е. К. Мазинга, разработанный в Тепловозном бюро), Ю м 005 (магнитный) и другие. Не все из этих проектов были реализованы.

Первыми были построены тепловозы с электрической передачей. Тепловоз, заказанный в Германии по проекту, разработанному группой Ломоносова (рис. 3), получил наименование Э эл 2. Приёмку тепловозов, изготовленных в Германии, в России проводила комиссия под председательством М. Е. Правосудовича.

В России был построен тепловоз по проекту Гаккеля (рис. 4), получивший при поступлении на магистральные пути наименование Щ эл 1, так как его мощность 1000 л. с. приблизительно равнялась мощности паровоза серии Щ. На систему управления тепловоза с электрической передачей в 1926 году Гаккелю выдано авторское свидетельство.

В качестве главного дизеля в тепловозе Э эл 2 использован 6-цилиндровый 4-тактный двигатель с подводной лодки мощностью 880 кВт. Двигатель через полужёсткую муфту вращал генератор постоянного тока. Пять тяговых электродвигателей приводили в движение ведущие оси тепловоза через двухстороннюю зубчатую передачу. Полная масса тепловоза 118,3 т, максимальная скорость 50 км/ч, КПД 26 % (при КПД дизеля 33 %). Силовая установка тепловоза Щ эл 1, состоявшая из 4-тактного 10-цилиндрового дизеля мощностью 735 кВт и двух генераторов, размещалась на раме. Напряжение от генераторов подавалось к тяговым двигателям. Полная масса тепловоза 180 т, максимальная скорость 70 км/ч.

Для изучения первых тепловозов и их сравнительной оценки с паровозом в 1925 году на станции Люблино под Москвой организована Опытная тепловозная база. Локомотивы обслуживали грузовые поезда от Москвы до Курска на расстоянии 535 км, где эксплуатировались также паровозы серии Э, что давало возможность сравнивать характеристики локомотивов. Экономически невыгодный тепловоз Щ эл 1 по результатам испытаний был снят с эксплуатации в 1927 году. Этот тепловоз сохранён и установлен в 1974 году на вечную стоянку на станции Ховрино (Москва). Тепловоз Э эл 2 служил в депо Ашхабад до конца 1950-х годов, когда на железные дороги стали поступать новые серийные локомотивы.

В 1927 году на опытную базу прибыли тепловозы Э мх 3 с механической передачей (рис. 5), которые работали на железнодорожной сети до 1941 года. Создание тепловоза Э ш 1 (Ю ш 003) не было завершено в Великобритании из-за разрыва дипломатических отношений. Силовая установка была перевезена в Москву, где при Московском высшем техническом училище (МВТУ) была организована лаборатория, ставшая научным центром по изучению тепловозной тяги.

В 1930 году начала подготовка инженеров-тепловозников в Московском электромеханическом институте инженеров транспорта (МЭМИИТ). В 1933 году в МВТУ создана кафедра «Тепловозостроение». Существенный вклад в развитие теории и практики создания и совершенствования конструкции тепловоза внесли К. А. Шишкин, П. В. Якобсон, А. С. Раевский, Н. А. Добровольский, А. Е. Алексеев, С. С. Терпугов, А. И. Долинжев, В. Б. Медель, Б. С. Поздняков, А. А. Кирнарский, В. А. Малышев и другие.

Первый серийный тепловоз Э эл типа 2—50—1 (рис. 6) выпущен в 1932 году Коломенским паровозостроительным заводом (до 1938 года в эксплуатации находилось около 40 локомотивов). На тепловозе был установлен 6-цилиндровый 4-тактный дизель, который через упругую муфту вращал вал главного генератора. Ходовая часть тепловоза включала две передние оси, объединённые в тележку; пять других осей, приводившихся в движение тяговыми электродвигателями; заднюю поддерживающую ось, оформленную в самостоятельную тележку. Тепловоз имел мощность 840 кВт, полную массу 138 т; максимальная скорость 55 км/ч.

В 1947 году на Харьковском заводе транспортного машиностроения выпущен тепловоз, являвшийся копией американского тепловоза, поступившего в страну в конце Великой Отечественной войны по ленд-лизу. Тепловозу была присвоена серия ТЭ1 (рис. 7). Локомотив имел мощность 735 кВт, в конструкции была применена схема использования газа, разработанная в 1942 году Якобсоном и А. А. Пойда.

Первый газогенераторный тепловоз был испытан в 1950 году.

В начале 1950-х годов производство тепловозов организовано на ряде крупных предприятий машиностроения.

Тепловозы получили широкое распространение на железнодорожной сети США, Канады, стран Западной Европы. Разработка конструкций тепловоза в этих странах ведётся с конца 1920-х — начала 1930-х годов. Первый магистральный тепловоз построен в США в 1925 году. В середине 1940-х годов тепловозная тяга широко введена в США, в 1950-е годы — в Великобритании и Германии.

В первые годы тепловозами заменяли паровозы главным образом на маневровой работе. Позднее появилась тенденция к созданию универсальных мощных тепловозов. В странах Западной Европы тепловозная тяга конкурирует с электрической тягой.

Технико-экономические показатели

Тепловоз как тип локомотива обладает многими достоинствами по сравнению с другими типами локомотивов. Высокий КПД тепловоза (26—30 %) определяется КПД дизеля, который достигает 42 %. Преобразование химической энергии топлива в механическую работу в таком двигателе происходит в ограниченном замкнутом объёме внутри цилиндра (внутреннее сгорание, в отличие от открытого, как в топке паровоза), что и снижает потери, и обеспечивает более высокую эффективность локомотива. К достоинствам тепловоза относятся независимость от наличия воды (как у паровоза) и автономность, в отличие от электровоза, связанного с контактной сетью. Тепловозы могут эксплуатироваться практически в любых климатических условиях, с разнообразным рельефом местности, по всем железнодорожным линиям, как магистральным, так и промышленного транспорта. Эксплуатация тепловозов не требует сооружения дорогостоящих устройств электроснабжения (контактная сеть, тяговые подстанции и т. п.), поэтому строительство железной дороги с тепловозной тягой обходится дешевле, чем электрических дорог. Более выгодно использовать тепловозы и на маневровой и вывозной работе, хотя тепловозы могут совершать пробеги до 1000 км без пополнения запасов воды и топлива по магистральным железным дорогам.

Первой дорогой, на которой на ряде участков, проходящих по пустыне, в 1931 году введена тепловозная тяга (тепловозы серии Э эл ), стала Ашхабадская железная дорога (вошедшая позднее в состав Среднеазиатской железной дороги).

Характеристика тепловозов

Распространение получили тепловозы тележечного типа с электрической передачей.

Тепловоз с электрической передачей и двумя 3-осными тележками работает следующим образом: дизель вращает ротор электрического генератора переменного тока, преобразуемого в постоянный ток в силовой выпрямительной установке. Шесть тяговых электродвигателей через тяговые редукторы приводят во вращение колёсные пары. Реверс тепловоза осуществляется переключением обмоток тягового электродвигателя. Пуск дизеля производится от стартёр-генератора, работающего в этот момент от аккумуляторной батареи. Для торможения служат тормозной компрессор и тяговые электродвигатели, которые могут работать в генераторном режиме, то есть осуществлять электрическое торможение.

Конструкцию тепловоза характеризует ряд факторов: стоимость изготовления, расход топлива, срок службы, производительность. Между стоимостью, мощностью и серийностью изготовления тепловоза существует определённая зависимость: чем мощнее тепловоз, тем он дороже; чем больше экземпляров в серии, тем изготовление становится дешевле.

Наиболее дорогой частью тепловоза является дизель, стоимость которого составляет примерно 30 % стоимости локомотива. Стоимость гидропередачи — около 12 %, а стоимость электропередачи — 20 %. Для уменьшения стоимости дизеля широко применяются так называемые мощностные ряды, в которые входят дизели, имеющие цилиндры одного размера и состоящие из унифицированных агрегатов, узлов и деталей. Например, тепловозные дизели Д49 с цилиндрами диаметром 26 см и ходом поршней 26 см могут составлять ряд с различным, чйслом цилиндров — 8, 12, 16 и 20, обеспечивая соответственно мощность 880, 1650, 2200, 3077 и 4415 кВт.

С увеличением массы состава поезда стоимость перевозки грузов уменьшается, но требуется большая мощность на тягу. Это обстоятельство привело к применению нескольких секций одной серии тепловозов для перевозки составов большей массы. Создание более мощных односекционных тепловозов вместо трёхсекционных меньшей мощности в секции обеспечивает существенную экономию капитальных затрат, стоимости содержания локомотива и расхода топлива.

Для организации пассажирских и грузовых перевозок требуются тепловозы различной мощности и силы тяги (рис. 8). Магистральные тепловозы с силой тяги при продолжительном режиме 2×200 кН имеют недостаточную мощность для реализации оптимальных скоростей движения. Для обеспечения перспективных потребностей в грузовых перевозках необходимы тепловозы мощностью 2940 и 4415 кВт в одной секции. Внедрение таких тепловозов позволит уменьшить эксплуатационные расходы на 10 % и поднять массу грузовых поездов до 6500 т.

Существенным резервом экономии топлива, расходуемого тепловозным парком, является переход с 2-тактных на 4-тактные дизели. Например, дизели 2Д100 и 10Д100 имеют удельный расход топлива 238 и 228 г/(кВт·ч). При замене их 4-тактными двигателями типа Д49 с удельным расходом топлива 208 г/(кВт·ч) достигается экономия топлива соответственно 14 и 10 %. Важным является также малый удельный расход топлива тепловоза дизелем на холостом ходу и на частичных режимах.

Характеристики магистральных тепловозов, выпускаемых отечественной промышленностью, представлены в таблице 1, маневровых и промышленных — в таблице 2. В обозначениях серий тепловозов используются следующие буквы: Т — тепловоз, Э — с электрической передачей, Г — с гидравлической или гидромеханической, П — пассажирский, М — маневровый, У — узкоколейный.

Преимущества тепловозов по сравнению с другими видами локомотивов определяют дальнейшие пути развития н расширения тепловозной тяги, а также совершенствование конструкций. Одной нз главных задач при этом является создание новых систем автоматического. управления, облегчающих труд машиниста. Перспективно внедрение микропроцессорной техники и ЭВМ, которые обеспечивают точное соблюдение времени движения по перегону, оптимальный режим работы силовой установки, благодаря чему возможна экономия топлива. К числу первоочередных задач относятся повышение надёжности, снижение стоимости, а также обеспечение технологичности изготовления и ремонта при техническом обслуживании, от которых зависят повышение моторесурса дизелей и увеличение межремонтных пробегов.

Внедрение полупроводниковых элементов (тиристоров) позволяет создать бесколлекторный асинхронный тяговый электродвигатель, обеспечивающий плавное регулирование скорости. Освоены и эксплуатируются на тепловозах синхронные генераторы переменного тока, создаются тепловозные асинхронные электродвигатели.

Тепловозы, выпускаемые за рубежом, имеют различные технико-экономические показатели и конструктивное исполнение (рис. 9, 10).

С конца 1980-х годов в США и Канаде сохраняется тенденция создания мощных магистральных тепловозов с электрической передачей, предназначенных для работы в диапазоне температур от —40 до 50 °C. Тепловозы серии 69РН фирмы «Дженерал моторс корпорейшен» имеют электрическую передачу переменного тока с трёхфазными асинхронными двигателями, 12-цилиндровые дизели типа 71063 мощностью 2200 кВт; максимальная скорость тепловоза 177 км/ч; сила тяги 276 кН при трогании с места и 220 кН при продолжительном режиме. В силовом оборудовании тепловоза используются тиристоры на напряжение 4500 В при силе тока до 3000 А с управляющим импульсом 1—З А. Тяговую передачу и инвертор для энергоснабжения пассажирских вагонов поставляет немецкая фирма «Сименс» («Siemens»). Тяговый импульсный инвертор с управляемыми тиристорами н фреоновым охлаждением выпускаются в модульном исполнении для питания двух асинхронных тяговых электродвигателей. С помощью инвертора, унифицированного с тяговым генератором и получающего питание от главного генератора, осуществляется электроснабжение пассажирских вагонов на переменном токе напряжением 480 В при частоте 60 Гц, мощностью 800 кВт.

В создаваемых вновь и в переоборудуемых тепловозах используется микропроцессорная техника в системах управления и контроля за работой оборудования. При перестройке тепловоза устаревшие дизели заменяют более совершенными и мощными, например, фирма «Катерпиллер» («Caterpiller») использует двигатели с программным управлением; устанавливают новые главные генераторы фирмы «Като» (Cato), электрический привод всех вспомогательных устройств, лопастной компрессор.

Наиболее распространены на железных дорогах Франции тепловозы фирмы «Альстом» с электрической передачей; мощность дизеля 2650 кВт; максимальная скорость Тепловоза 140 км/ч. На ряде тепловозов этой серии установлены дизели мощностью 3100 кВт, позволившие развивать скорость до 160 км/ч (например, на участке Париж — Нант).

В Великобритании в эксплуатации находятся грузовые тепловозы фирмы «Браш» класса 60 с 8-цилиндровым 4-тактным дизелем мощностью 3100 кВт; максимальная скорость 100 км/ч; сила тяги при трогании с места 410 кН, максимальная — 500 кН. Электрическая передача имеет главный генератор переменного тока, выпрямитель и шесть тяговых двигателей постоянного тока с независимым возбуждением. В системах регулирования дизеля и электрической передачи использован микропроцессор с датчиком скорости радиолокационного типа.

Железные дороги Польши обслуживают тепловозы фирмы «Колмекс» (Colmex), имеющие электрическую передачу. На тепловозах установлен 16-цилиндровый дизель типа 2116, который изготовляется по лицензии фирмы «ФИАТ» (FIAT), имеет мощность 2200 кВт; максимальная скорость тепловоза 140 км/ч; сила тяги 155 кН при продолжительном режиме.

На железных дорогах Чехии и Словакии, ряда других стран Европы, а также на сети отечественных железных дорог эксплуатируются тепловозы завода «ЧКД Локомотивка». На железных дорогах нашей страны эти тепловозы известны как локомотивы серии ЧМЭ, предназначены для маневровой работы. Выпущены тепловозы серии ЧМЭ2 (мощность 550 кВт, ЧМЭ3 (мощность 955 кВт), ЧМЭ5 (мощность 1470 кВт0.

Венгерские тепловозы производства предприятия «Ганц-Маваг» (Gantz-Mavag) эксплуатируются на собственных железных дорогах и экспортируются в ряд стран, в том числе в нашу страну, где известны как тепловозы серии ВМЭ1 (мощность 451 кВт), используются на маневровой работе.

Общей для зарубежных стран в перспективе создания тепловозов является тенденция увеличения частоты вращения дизеля, обеспечения нагрузки на рельс от одной колёсной пары до 300 кН, широкое применение тиристорной и микропроцессорной техники, снижение массы локомотива, выпуск универсальных тепловозов.

Отечественные тепловозы

| Серия | Год постройки первого образца | Осевая характеристика секции | Секционная мощность, кВт | Осевая нагрузка, т | Сила тяги длительного режима, кН | Скорость длительного режима, км/ч | Конструкционная скорость, км/ч | Длина по автосцепкам |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2ТЭ10М | 1981 | 3о-3о | 2206 | 226 | 245 | 24,6 | 100 | 16 969 |

| ТЭ136 | 1984 | 2о+2о-2о+2о | 4412 | 245 | 470,4 | 25,15 | 100 | 24 750 |

| 2ТЭ126 | 1987 | 1+2о+2о-2о+2о+1 | 4412 | 245 | 470,4 | 25,6 | 100 | 24 750 |

| 2ТЭ121 | 1978 | 3о-3о | 2942 | 245 | 294 | 27 | 100 | 21 000 |

| 2ТЭ116 | 1971 | 3о-3о | 2250 | 226 | 255 | 24 | 100 | 18 150 |

| ТЭП70 | 1973 | 3о-3о | 2942 | 220,6 | 167 | 48 | 160 | 21 700 |

| ТЭП75 | 1976 | 3о-3о | 4412 | 225,5 | 176,5 | 70 | 160 | 21 700 |

| М62 | 1965 | 3о-3о | 1471 | 190 | 196 | 20 | 100 | 17 500 |

| ТЭ127 | 1985 | 3о-3о | 1765 | 157 | 176,6 | 25,8 | 120 | 19 000 |

.jpg/400px-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D1%81_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B8%D1%81._1).jpg)

.jpg/400px-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%B8%D1%81._2).jpg)

.jpg/400px-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%AD%D0%AD%D0%9B3_(%D1%80%D0%B8%D1%81._3).jpg)

.jpg/400px-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%A9%D0%AD%D0%9B1_(%D1%80%D0%B8%D1%81._4).jpg)

.jpg/400px-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%AD%D0%9C%D0%A53_(%D1%80%D0%B8%D1%81._5).jpg)

.jpg/400px-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%AD%D0%AD%D0%9B_(%D1%80%D0%B8%D1%81._6).jpg)

.jpg/400px-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%AD1_(%D1%80%D0%B8%D1%81._7).jpg)

.jpg/400px-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B_(%D1%80%D0%B8%D1%81._8).jpg)

.jpg/400px-%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B_(%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB._1).jpg)

.jpg/400px-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC._%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B_(%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB._2).jpg)

.jpg/400px-%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B_(%D1%80%D0%B8%D1%81._9).jpg)

.jpg/400px-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_(%D1%80%D0%B8%D1%81._10).jpg)