какой обхват не измеряется при антропометрии человека

Оценка нутритивного статуса пациента

Для оценки нутритивного статуса пациента в повседневной клинической практике принято использование целого комплекса соматометрических и клинико-лабораторных параметров. Эти параметры условно подразделяются на обязательные (первого уровня) и дополнительные (второго уровня). Обязательные параметры включают в себя данные антропометрических, клинических и лабораторных исследований. Данные параметры могут и должны быть использованы врачом любой специальности для определения текущего нутритивного статуса. Дополнительные параметры необходимы для более детального анализа трофологического состояния пациента и обычно используются специалистами по искусственному питанию. Данные параметры позволяют определить отдельные конституциональные показатели, такие как, например, жировая масса тела, мышечная масса тела и их соотношение.

К антропометрическим (соматометрическим) параметрам, чье измерение формально является обязательным при физикальном обследовании больного, относятся: росто-весовые показатели и их производные (масса тела, рост, идеальная масса тела и величина ее отклонения, индекс массы тела), окружность плеча и толщина кожно-жировой складки.

Идеальная масса тела рассчитывается по следующим формулам:

ИдМТ для мужчин = Рост – 100 – (Рост – 152) х 0, 2.

ИдМТ для женщин = Рост – 100 – (Рост – 152) х 0, 4.

ИдМТ измеряется в килограммах, рост — в сантиметрах.

Отклонение фактической массы тела (ФМТ) от идеальной массы рассчитывают по формуле:

Снижение массы от идеальной (%) = 100 х (1 – ФМТ/ИдМТ).

Кроме того, для определения нормальной массы тела теоретически может быть применён целый ряд индексов: индекс Брока, индекс Брейтмана, индекс Бернгарда, индекс Давенпорта, индекс Одера, индекс Ноордена, индекс Татоня. Однако наиболее часто в клинической практике для ориентировочной оценки нутритивного статуса используется индекс массы тела. Данный показатель был разработан Adolphe Quetelet в 1869 г. и рассчитывается по формуле:

ИМТ = m/h2, где m – вес в кг, h – рост в метрах

В соответствии с рекомендациями ВОЗ показатели Индекса Массы Тела (ИМТ, индекс Кетле) с учетом возраста интерпретируются следующим образом:

2.2.2. Антропометрические измерения

Антропометрические измерения дают возможность определять уровень и особенности физического развития, степень его соответствия полу и возрасту, имеющиеся отклонения, а также уровень улучшения физического развития под воздействием занятий физическими упражнениями и различными видами спорта.

Антропометрические измерения следует проводить периодически в одно и то же время суток, по общепринятой методике, с использованием специальных стандартных проверенных инструментов.

При массовых обследованиях и проведении самоконтроля измеряются длина тела (рост) стоя и сидя, вес, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, сила кисти сильнейшей руки, становая сила.

Рост (длина тела) измеряется ростометром (в домашних условиях сантиметровой линейкой у стены). При измерении роста стоят спиной к вертикальной стойке (стене), касаясь пятками, ягодицами, лопатками и затылком (рис. 2.2.1). Наибольшая длина тела наблюдается утром. Вечером, а также после интенсивных занятий физическими упражнениями рост может уменьшиться на 2 см и более. После упражнений с отягощениями и штангой длина тела может уменьшиться на 3 см и более из-за уплотнения межпозвоночных дисков. Длина тела уменьшается за счет уплотнений межпозвоночных дисков, утомления мышц туловища, от уплощения сводов стопы. Точность измерений составляет 0,5 см.

В

Есть разные способы определения нормального веса. Чтобы узнать каким должен быть нормальный вес человека, нужно из величины роста, выраженного в сантиметрах, вычесть определенное число (формула Брока-Брукша):

от 155 до 165 см вычитается 100;

Рис. 2.2.1. Техника измерения роста стоя и сидя

т 166 до 175 см вычитается 105;

от 176 см и выше вычитается 110.

Увеличение массы на 10 % сверх нормы характеризуется как склонность к ожирению.

Для более точной оценки массы тела применяют весо-ростовой индекс Кетле: вес (г), деленный на рост (см). Средний показатель — 370–400 г на 1 см роста у мужчин, 325–375 — у женщин.

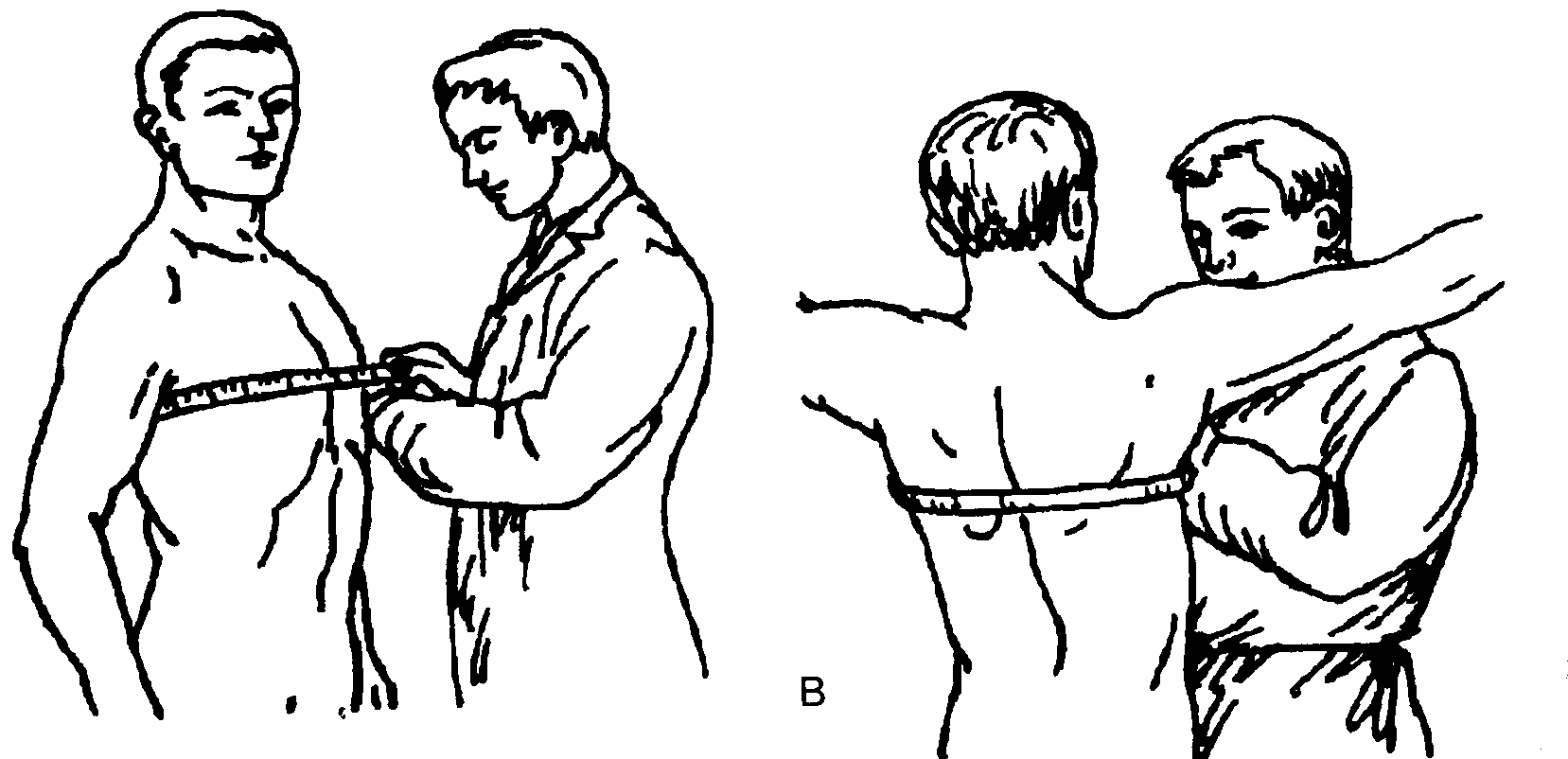

Окружность грудной клетки измеряется в трех фазах: во время обычного спокойного дыхания (пауза), максимального вдоха и максимального выдоха (рис. 2.2.2). Исследуемый разводит руки в стороны. Сантиметровую ленту накладывают так, чтобы сзади она проходила под нижними углами лопаток, спереди у мужчин по нижнему сегменту сосков, а у женщин — над молочной железой, в месте перехода кожи с грудной клетки на железу. После наложения ленты исследуемый опускает руки. При измерении максимального вдоха не следует напрягать мышцы и поднимать плечи, а при максимальном выдохе — сутулиться.

Экскурсия грудной клетки — разница между величинами окружностей при вдохе и выдохе. Она зависит от морфоструктурного развития грудной клетки, ее подвижности, типа дыхания. Средняя величина экскурсии обычно колеблется в пределах 5–7 см.

Рис. 2.2.2. Техника измерения окружности грудной клетки

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) измеряется на водяном или сухом спирометрах (рис. 2.2.3). Рекомендуется выполнить 2–3 попытки. Измерения ЖЕЛ необходимо проводить до приема пищи в одно и то же время суток.

К

Рис. 2.2.3. Внешний вид

ценивая результаты динамометрии, следует учитывать как абсолютную величину силы, так и соотнесенную с весом тела. Относительная величина мышечной силы будет более объективным показателем, потому что рост силы в процессе тренировки в значительной мере связан с увеличением веса тела и мышечной массы.

Поэтому при оценке результатов динамометрии важно учитывать основной показатель силы и соотнесенный с массой тела, т. е. относительную силу (выражается в процентах). При этом показатель силы правой руки умножается на 100 и делится на показатель массы тела. Для нетренированных молодых мужчин этот показатель составляет 60–70 % от веса тела, для женщин — 45–50 %. Например, сила правой руки (кисти) равна 52 кг, вес тела — 76 кг. Для определения относительной величины силы кисти надо 52 умножить на I00 и разделить на 76. Относительная сила кисти в данном случае составляет 68,4 %, т. е. находится в пределах средних величин.

Оценивая мышечную силу при самоконтроле, следует учитывать, что в течение дня показатели силы изменяются. Так, наименьшая величина их бывает утром, наибольшая — к середине дня. К концу дня, в особенности после утомительной тренировки, мышечная сила падает. Поэтому определять силу нужно в одно и то же время, лучше утром перед началом тренировки. Неполное восстановление мышечной силы на другой день после занятия говорит о чрезмерности нагрузки. Снижение ее может наблюдаться также при недомогании, нарушении режима, ухудшении настроения и т. д.

С

Показатель относительной силы определяется, как и при кистевой динамометрии:

х 100 = Относительная сила

Рис. 2.2.4. Становая динамометрия

В среднем он составляет 180–240 %. Величина относительной силы менее 170% считается низкой, 170–200 % — ниже средней, 200–230 % — средней, 230–250 % — выше средней, более 260 % — высокой.

АНТРОПОМЕТРИЯ

Антропометрия (греческий anthröpos человек + metreö измерять; синоним соматометрия) — совокупность методов и приемов измерений морфологических особенностей человеческого тела. Антропометрическое обследование человека подразделяется на собственно антропометрию, изучающую измерительные признаки, и антропоскопию (синоним соматоскопия), связанную с оценкой в баллах степени выраженности описательных признаков — вторичных половых, расовых, конституционально-диагностических и др.

Антропометрия используется в судебной медицине для экспертизы возраста человека, в акушерстве — при определении размеров таза женщин и степени доношенности новорожденных, в педиатрии и гигиене воспитания — при наблюдениях за ростом и развитием детей и подростков. Раздел антропометрии, посвященный измерению костей, получил наименование остеометрии, черепа — краниометрии (см.).

Наиболее раннее применение антропометрия нашла при оценке годности к военной службе. В России измерения тела использовались в этих целях начиная с середины 19 века. Одна из первых инструкций по антропометрии была разработана в 1883 году но инициативе А. П. Богданова. Дальнейшее развитие антропометрии связано с именами Мартина (R. Martin), Грдлички (A. Hrdlifcka) и В. В. Бунака.

Антропометрическая техника

В школьной, профессиональной и военной антропометрии наиболее часто используются следующие антропометрические размеры: длина тела стоя и сидя, ширина плеч, вес тела и окружность грудной клетки. Результаты измерения сопоставляются с нормативами, разработанными для населения данного возраста, пола и этно-территориальной принадлежности. С учетом явления акцелерации (см.) срок годности нормативов не должен превышать 5—10 лет.

Измерение длины тела деревянным ростомером (рис. 2) производится так, чтобы обследуемый касался вертикальной планки прибора пятками, ягодицами и спиной. Голова — в положении глазнично-ушной горизонтали. Волосы на голове раздвинуты, подвижная планка касается кожи в верхушечной точке. При измерении металлическим ростомером Мартина (рис. 3) измеряющий и его помощник, записывающий результаты измерения, должны следить за вертикальным положением инструмента.

Измеряющий становится справа от измеряемого, располагая ростомер в срединной плоскости. Передвижная линейка ростомера должна вначале находиться выше темени, затем она опускается до соприкосновения с теменем. Длина тела, измеренная деревянным ростомером, в среднем на 2 см больше. Длина тела сидя измеряется также ростомером (рис. 4). Последний снабжен для этой цели откидным сиденьем на высоте 40 см от пола. Обследуемый садится на сиденье ростомера так, чтобы ягодицы и межлопаточный промежуток касались вертикальной стойки. Ноги сдвинуты и согнуты в коленях, голова — в положении глазнично-ушной горизонтали.

Некоторые авторы определение продольных размеров тела рекомендуют производить в положении лежа. Это предпочтительнее у детей до 1,5 лет и больных, то есть при затруднениях или невозможности длительного сохранения измеряемым вертикального положения. Положение лежа единственно доступное при измерениях на трупах. Для измерений при горизонтальном положении тела предложен горизонтальный станковый антропометр (рис. 5). Результаты измерений длины тела при вертикальном и горизонтальном его положениях неодинаковы. Длина тела подростков в положении лежа больше, чем в положении стоя, в среднем на 1 см.

Ширина плеч измеряется большим толстотным циркулем как расстояние между акромиальными точками. В акушерской практике при постановке женщин на учет по беременности и поступлении их на роды в медицинское учреждение подлежат обязательному измерению наружные размеры таза (см. Акушерское исследование). Рентгенографическое исследование делает возможным определение внутренних размеров таза.

Обхватные размеры тела определяют полотняной (реже металлической) лентой с сантиметровыми делениями. Полотняные ленты при длительных измерениях растягиваются и подлежат замене новыми. Для измерения окружности грудной клетки лента накладывается сзади под нижними углами лопаток, спереди у мужчин — по нижней полуокружности соска, у женщин — по хрящам IV пары ребер над грудными железами. Измерения производят при максимальном вдохе, выдохе и в паузе. Вычитая из первого размера второй, получают экскурсию грудной клетки.

В педиатрической практике нередко измеряется окружность головы. Лента накладывается по наибольшему периметру последней. При измерении новорожденных наряду с окружностью головы и груди определяется окружность живота.

Обхватные размеры конечностей характеризуют развитие мышечной системы (обхват плеча на уровне наибольшего вздутия двуглавой мышцы при сокращении и расслаблении последней) или подкожное жироотложение (обхват бедра в верхней трети).

Показатель, суммирующий развитие скелета и мягких тканей тела,— вес тела (см.). Последний определяется при взвешивании на весах рычажной системы (медицинских). В экспедиционных условиях могут быть использованы весы напольного типа (ВН-130), хотя точность измерения при этом снижается.

Измерения угловых размеров тела производятся гониометром, одна из наиболее совершенных конструкций которого предложена В. А. Гамбурцевым (см. Гониометрия).

Применение скользящего циркуля при измерении подкожножировых складок затрудняется произвольностью давления его ножек (ошибка в определении толщины складки на 1 мм влечет за собой ошибку в 1 —2 кг от общего количества жира в теле, рассчитанного по измерениям складок в нескольких местах).

Общее содержание жира может быть определено по удельному весу (плотности) тела, то есть отношению веса тела к его объему. Определение последнего производится при сравнении веса человека в воздухе и в погруженном в воду состоянии или прямой регистрацией объема тела в специально приспособленном баке с водой — волюминометре (Г. К. Ступин). Существуют также методы измерения объема тела путем гелиевого разведения или замещения воздуха. Первый основан на введении определенного количества гелия в замкнутом пространстве (содержащем человека) и изменении концентрации газа в результате жизнедеятельности человека. Оценка объема тела вторым способом производится путем снижения барометрического давления в экспериментальной камере. Точность обоих методов высока: коэффициенты корреляции значений, рассчитанных для объема тела тем и другим методами, достигают 0,99 [Хикс (V. M. Hix) и сотрудниками, 1964].

Наряду с эмпирическими методами существуют и теоретические способы оценки удельного веса тела (d) по данным жирового (D), мышечного (M) и костного (О) компонентов тела: d= 1,0755 — 0,00191×D + 0,00055×M — 0,00189×О (П. Н. Башкиров, 1962).

Однако чаще проводится обратная операция: значения удельного веса тела кладутся в основу определения жирового компонента и «обезжиренной (тощей) массы» тела. В медицинской практике фракционирование веса тела полезно при наблюдениях над людьми в состоянии ожирения или истощения.

Важным для медицины понятием служит «нормальный», или «оптимальный», вес тела, наиболее благоприятствующий жизнедеятельности и сохранению здоровья организма. Способы определения нормального веса тела различны: начиная от широко распространенного, но лишенного научного обоснования индекса Брока (вес в кг = длине тела в см — 100) и кончая расчетами веса тела по формулам, напр. [Кренье (Е. Crenier), 1966] :

вес тела мужчины = 0,84561×Χ1 + 0,46943×Х2 + 1,14403×Χ3 + 0,39348×Х4 — 109,49746;

вес тела женщины= 0,94513×Χ1 + 0,29643×Х2 + 2,51735×Х3 + 0,4029×Х4 — 80,823553,

где Х1 — периметр «тощей массы» бедра, Х2 — длина тела, Х3 — периметр «тощей массы» плеча, Х4 — плечевой диаметр (все в см).

В медицинской практике определение нормального веса тела производят по номограммам, разработанным для отдельных возрастно-половых групп, с учетом длины тела и окружности грудной клетки. При этом для взрослых может быть применен принцип «омоложения» веса тела, предложенный Д. А. Ждановым и заключающийся в использовании номограмм, разработанных для людей более молодого возраста.

Площадь поверхности тела определяется эмпирически или теоретически по данным антропометрии. В первом случае применяется стереофотограммометрическая техника и составляются контурные карты поверхности тела, используемые при расчетах (применение ЭВМ может упростить последние и повысить их точность). При ином способе оценки на поверхность тела наносится пленка из синтетического материала. С этой целью Фейри и Кауэн (R. Ν. Fairey, R. J. Cowan, 1967) рекомендуют силастик 383. Оба рассмотренных выше метода могут быть применены только в лабораторных исследованиях. При обследовании населения в экспедиционных условиях площадь поверхности тела определяется по формулам, начало к-рым было положено Дюбуа (E. F. Du Bois):

Расчеты упрощаются применением номограмм (рис. 7), где исходными данными площади поверхности служат длина и вес тела [Бенерджи и Сен, 1957; Сендрой и Коллисон (J. Sendroy, H. Collison), 1960; Л. К. Щекочихина, 1964].

Большие возможности для антропометрии открывает применение фотографического метода, в первую очередь стереофотограммометрии, что позволяет проводить измерения некоторых размеров тела непосредственно на фотографиях.

Антропоскопическая техника

Признаки описательного характера обычно оценивают баллами, схематически характеризующими степень выраженности признака. Это относится к состоянию вторичных половых признаков, особенностям осанки, форме груди и живота, форме ног, развитию мышечной и жировой ткани, старческим и патологическим изменениям организма и др. Существует тенденция максимального использования измерительной техники там, где прежде преобладал описательный подход. Так, для измерения объема грудной железы был применен маммометр-колокол из мягкой синтетической пленки, соединенной с устройствами: выкачивающим воздух и измерительным. При откачивании воздуха пленка плотно облегает железу, а измерительное устройство фиксирует объем последней. Полученные в результате антропометрического и антропоскопического исследования данные подвергаются обработке методами вариационной статистики (см.).

Значение антропометрии далеко выходит за рамки, очерченные гигиенистами, педиатрами и акушерами. Клиническая антропометрия включает не только умение произвести измерения тела, но и искусство осмыслить их результаты с позиций клинической медицины. При этом данные антропометрии становятся необходимыми врачу при постановке диагноза, выборе метода лечения и повседневном контроле за состоянием больного.

Антропометрия как метод судебно-медицинской экспертизы

Антропометрия как метод судебно-медицинской экспертизы применяется при освидетельствовании живых лиц, исследовании трупов и соответствующих вещественных доказательств. Антропометрия используется при необходимости (по измерительным и описательным показателям, в совокупности с данными других методов) установления судебно-медицинским экспертом физического развития субъекта: роста, возраста, пола, состояния половой зрелости, расовой принадлежности, а также при освидетельствовании детей, подростков, юношей, девушек, лиц призывного и пенсионного возраста, что чаще всего проводится в связи с утратой личных документов, вступлением в брак, квалификацией ответственности несовершеннолетних правонарушителей (ст. 10 УК РСФСР, 392 УПК РСФСР) и идентификацией личности.

Применение результатов антропологического обследования, в сочетании с данными других экспертных исследований, при вскрытиях трупов плодов и новорожденных младенцев служит основанием для решения вопросов о зрелости, доношенности или недоношенности плода.

Действующими «Правилами судебно-медицинского исследования трупов» предусмотрена обязательность измерения роста (длины трупа), а при вскрытиях трупов неизвестных лиц, кроме того, измерения продольного диаметра головы, наибольшего поперечного ее диаметра, наибольших окружностей головы, шеи, груди, живота и длины ступней (см. Вскрытие, судебно-медицинское).

Особое значение приобретает метод антропометрии при экспертизе частей расчлененных трупов, скелетов, отдельных костей и их фрагментов. При экспертизе этих вещественных доказательств посредством измерительных и описательных приемов устанавливаются общие признаки, характеризующие половую и возрастную принадлежность, рост человека, к скелету которого относились объекты исследования и т. д.; кроме того, обращается внимание на наличие врожденных аномалий, патологических изменений, следов перенесенных травм и т. д. Все это в совокупности служит материалами для идентификации личности. В решении вопроса идентификации личности, если на экспертизу представлен череп с сохранившимся лицевым скелетом, существенное значение может иметь сопоставление анатомических показателей методом фотосовмещения (см. Идентификация личности).

Библиография: Брейтман М. Я. Таблицы для клинической антропометрии, Л., 1926; Бунак В. В. Антропометрия, М., 1941; Гримм Г. Основы конституциональной биологии и антропометрии, пер. с нем., М., 1967, библиогр.; Чтецов В. П. Вариации подкожного жира, Вопр. ант-ропол., № 30, с. 38, 1968, библиогр.; Щекочихинa Л. К. Материалы к изучению площадей поверхностей отдельных частей тела человека, там же, № 18, с. 80, 1964, библиогр.; Booth R. A. D., Goddard В. А. а. Psiton A. Measurement of fat thickness in man, Brit. J. Nutr., v. 20, p. 719, 1966; Fairey R. N. a. Cowan R. J. Anew method for measuring skin surface areas, Canad. J. Surg., v. 10, p. 371, 1967, bibliogr.; Hix V. M., Pearson A. M. a. Reineke E. P. Specific gravity of human subjects by air displacement and helium dilution, J. appl. Physiol., v. 19, p. 955, 1964; Pierson W. R. The estimation of body surface area by mono-photogrammetry, Amer. J. phys. Anthropol., v. 20, p. 399, 1962, bibliogr.

Антропометрия как метод судебно-медицинской экспертизы — Кушаков Т. К. Судебно-медицинское пособие по определению возраста в предпубертатном и пубертатном периодах жизни человека (13—20 лет), Ташкент, 1971; Неклюдов Ю. А. О возможности определения половой принадлежности концевых фаланг кисти, Суд.-мед. экспертиза, № 3, с. 30, 1967; Пашкова В. И. Очерки судебно-медицинской остеологии, М., 1963; Силин Г. Н. и др. Применение комплексного антропометрического и рентгенологического исследований при определении возраста в судебно-медицинской практике, Сб. науч. работ врачей Кабардино-Балкарии, в. 2, с. 293, Нальчик, 1968, библиогр.; Fazekas I. G. u. Kösa F. Bestimmung der Körperlänge und des Lebensalters menschlicher Fetten auf Grund der ersten Hand- und ersten Fusswurzelknoc-henmasse, sowie der Grösse des Atlas und des Epistropheus-Wirbelbogens, Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med., Bd 61, S. 29, 1967, Bibliogr.; Krogman W. M. The human skeleton in forensic medicine, Springfield, 1962.

Б. А. Никитюк; В. И. Пашкова (суд.).

Какой обхват не измеряется при антропометрии человека

1.1 жЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ

рТЙ ЧЪЗМСДЕ ОБ ФПЗП ЙМЙ ЙОПЗП ЮЕМПЧЕЛБ, НЩ ЪБДБЕН УЕВЕ ЧПРТПУ: «рПЮЕНХ МАДЙ ПФМЙЮБАФУС ДТХЗ ПФ ДТХЗБ? у ЮЕН ЬФП УЧСЪБОП?» й ДЕМП ОЕ ФПМШЛП Ч ФПН, ЮФП НЩ ТБЪОЩЕ РП ИБТБЛФЕТХ, РП ЧПУРТЙСФЙА НЙТБ, ОП ЙОФЕТЕУОП Й ФП, РПЮЕНХ НЩ ФБЛ ПФМЙЮБЕНУС ДТХЗ ПФ ДТХЗБ ЧОЕЫОЕ.

жЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ ПТЗБОЙЪНБ РПДЮЙОСЕФУС ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙН ЪБЛПОБН Й ПФТБЦБЕФ ПВЭЙЕ ЪБЛПОПНЕТОПУФЙ ТПУФБ Й ТБЪЧЙФЙС. рПДЮЙОССУШ ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙН ЪБЛПОПНЕТОПУФСН, ЖЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ ЪБЧЙУЙФ ПФ ВПМШЫПЗП ЛПМЙЮЕУФЧБ ЖБЛФПТПЧ Й ПФТБЦБЕФ ОЕ ФПМШЛП ОБУМЕДУФЧЕООХА РТЕДТБУРПМПЦЕООПУФШ, ОП Й ЧМЙСОЙЕ ОБ ПТЗБОЙЪН ЧУЕИ УТЕДПЧЩИ ЖБЛФПТПЧ.

жЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ ПУФБЕФУС ПДОЙН ЙЪ ЧБЦОЕКЫЙИ РПЛБЪБФЕМЕК ЪДПТПЧШС Й ЧПЪТБУФОЩИ ОПТН УПЧЕТЫЕОУФЧПЧБОЙС, РПЬФПНХ РТБЛФЙЮЕУЛПЕ ХНЕОЙЕ РТБЧЙМШОП ПГЕОЙФШ ЕЗП, ВХДЕФ УРПУПВУФЧПЧБФШ ЧПУРЙФБОЙА ЪДПТП-ЧПЗП РПЛПМЕОЙС.

пУПВЕООПУФЙ ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС РТПЗТБННЙТХАФУС ОБ ЗЕОЕФЙЮЕУЛПН ХТПЧОЕ, РПЬФПНХ ДЕФЙ РПИПЦЙ ОБ ТПДЙФЕМЕК. оБУМЕДУФЧЕООБС РТПЗТБННБ РЕТЕДБЕФУС ЙЪ РПЛПМЕОЙС Ч РПЛПМЕОЙЕ, Й Х ПДОЙИ МАДЕК ОЕ ЙЪНЕОСЕФУС, Б Х ДТХЗЙИ УПЧЕТЫЕОУФЧХЕФУС. оЕПВИПДЙНП РПНОЙФШ, ЮФП ОБ ЖЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ ПЛБЪЩЧБАФ ЧМЙСОЙЕ НОПЦЕУФЧП ЧОЕЫОЙИ Й ЧОХФТЕООЙИ ЖБЛФПТПЧ, ЬФП НБФЕТЙБМШОП-ВЩФПЧЩЕ ХУМПЧЙС, ОБГЙПОБМШОЩЕ Й ТЕЗЙПОБМШОЩЕ ПУПВЕООПУФЙ ХЛМБДБ Й УФЙМС ЦЙЪОЙ, ЬЛПМПЗЙЮЕУЛБС ПВУФБОПЧЛБ, УПУФПСОЙЕ РЙФБОЙС, ОБМЙЮЙЕ ЙМЙ ПФУХФУФЧЙЕ ВПМЕЪОЕК.

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС ЧП НОПЗЙИ УФТБОБИ НЙТБ ЫЙТПЛП ЧЧПДЙФУС ЛХМШФ ЪДПТПЧШС. пО ЧУСЮЕУЛЙ НПТБМШОП Й НБФЕТЙБМШОП РППЭТСЕФУС ЗПУХДБТУФЧЕООЩНЙ УФТХЛФХТБНЙ, ПФЧЕФУФЧЕООЩНЙ ЪБ УПИТБОЕОЙЕ Й ЧПУУФБОПЧМЕОЙЕ ЪДПТПЧШС, Б ЬФП Ч УЧПА ПЮЕТЕДШ УРПУПВУФЧХЕФ ЖПТНЙТПЧБОЙА РПФТЕВОПУФЙ Ч ЪДПТПЧПН ФЕМЕ. дБООБС ЙДЕС ОЕ ОПЧБ, ЕЭЕ Ч ДТЕЧОЕН НЙТЕ ЙНЕМ НЕУФП ЛХМШФ ЪДПТПЧПЗП ФЕМБ. рТЙНЕТПН ФПНХ УМХЦЙФ дТЕЧОСС зТЕГЙС Й ЕЕ ИХДПЦЕУФЧЕООПЕ ОБУМЕДЙЕ, ЛПФПТПЕ ДПЫМП ДП ОБЫЙИ ДОЕК.

рПЪОБЛПНЙЧЫЙУШ У ОЙЦЕЙЪМПЦЕООЩН НБФЕТЙБМПН НПЦОП ВХДЕФ УХДЙФШ П УППФЧЕФУФЧЙЙ ЙУУМЕДХЕНЩИ РБТБНЕФТПЧ ЧПЪТБУФОЩН Й ТЕЗЙПОБМШОЩН ОПТНБФЙЧБН, ЗБТНПОЙЮОПУФЙ ТБЪЧЙФЙС, ПГЕОЙФШ ЧЛМБД ОБУМЕДУФЧЕООПУФЙ Ч ПУПВЕООПУФЙ ФЕМПУМПЦЕОЙС.

жБЛФПТЩ, ЧМЙСАЭЙЕ ОБ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙЕ РПЛБЪБФЕМЙ

оЕРТЕТЩЧОП РТПФЕЛБАЭЙЕ РТПГЕУУЩ ПВНЕОБ ЧЕЭЕУФЧ Й ЬОЕТЗЙЙ Ч ПТЗБОЙЪНЕ ЮЕМПЧЕЛБ, ПРТЕДЕМСАФ ПУПВЕООПУФЙ ЕЗП ТБЪЧЙФЙС. фЕНРЩ ЙЪНЕОЕОЙК НБУУЩ, ТПУФБ, ПЛТХЦОПУФЕК ФЕМБ Ч ТБЪМЙЮОЩЕ РЕТЙПДЩ ЦЙЪОЙ ОЕ ПДЙОБЛПЧЩ. пВ ЬФПН НПЦЕФ УХДЙФШ ЛБЦДЩК ЙЪ чБУ, ЕУМЙ ЧУРПНОЙФ УЧПЕ ТБЪЧЙФЙЕ Ч ДПЫЛПМШОПН Й ЫЛПМШОПН ЧПЪТБУФЕ. пФМЙЮЙФЕМШОЩЕ ПУПВЕООПУФЙ ЙНЕАФУС Х АОПЫЕК Й ДЕЧХЫЕЛ, МАДЕК Ч ЪТЕМПН ЧПЪТБУФЕ Й РПЦЙМПН.

тПУФ, НБУУБ, РПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ Ч ХЧЕМЙЮЕОЙЙ ТБЪМЙЮОЩИ ЮБУФЕК ФЕМБ, ЕЗП РТПРПТГЙЙ ЪБРТПЗТБННЙТПЧБОЩ ОБУМЕДУФЧЕООЩНЙ НЕИБОЙЪНБНЙ Й РТЙ ПРФЙНБМШОЩИ ХУМПЧЙСИ ЦЙЪОЕДЕСФЕМШОПУФЙ ЙДХФ Ч ПРТЕДЕМЕООПК РПУМЕДПЧБФЕМШОПУФЙ. пДОБЛП, ОЕЛПФПТЩЕ ЖБЛФПТЩ НПЗХФ ОЕ ФПМШЛП ОБТХЫЙФШ РПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБЪЧЙФЙС, ОП Й ЧЩЪЧБФШ ОЕПВТБФЙНЩЕ ЙЪНЕОЕОЙС.л ОЙН ПФОПУСФ:

| чОЕЫОЙЕ | чОХФТЕООЙЕ |

| ОЕВМБЗПРТЙСФОПЕ ЧОХФТЙХФТПВОПЕ ТБЪЧЙФЙЕ; УПГЙБМШОЩЕ ХУМПЧЙС; ОЕТБГЙПОБМШОПЕ РЙФБОЙЕ; НБМПРПДЧЙЦОЩК ПВТБЪ ЦЙЪОЙ; ЧТЕДОЩЕ РТЙЧЩЮЛЙ; ТЕЦЙН ФТХДБ Й ПФДЩИБ; ЬЛПМПЗЙЮЕУЙК ЖБЛФПТ; | ОБУМЕДУФЧЕООПУФШ; ОБМЙЮЙЕ ЪБВПМЕЧБОЙК; |

пУОПЧЩ УПЧТЕНЕООЩИ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙИ (antropos-ЮЕМПЧЕЛ, metria-ЙЪНЕТЕОЙЕ) НЕФПДПЧ ЙУУМЕДПЧБОЙС ЪБМПЦЕОЩ Ч РТПЫМПН ЧЕЛЕ, ЛПЗДБ ВЩМЙ ;ЙУБОЩ ЪБЛПОПНЕТОПУФЙ ЙЪНЕОЮЙЧПУФЙ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙИ РПЛБЪБФЕМЕК.

йУУМЕДХС БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙЕ РПЛБЪБФЕМЙ (ТПУФ ЙМЙ ДМЙОХ ФЕМБ, ЧЕУ ЙМЙ НБУУХ ФЕМБ, ПЛТХЦОПУФЙ ТБЪМЙЮОЩИ ЮБУФЕК ФЕМБ), НПЦОП ОБЗМСДОП Й РТПУФП ПГЕОЙФШ ЖЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ.

пВЭЕЕ РТЕДУФБЧМЕОЙЕ П ЖЙЪЙЮЕУЛПН ТБЪЧЙФЙЙ РПМХЮБАФ РТЙ РТПЧЕДЕОЙЙ ФТЕИ ПУОПЧОЩИ ЙЪНЕТЕОЙК:

— ПРТЕДЕМСС ДМЙОХ ФЕМБ;

— НБУУХ ФЕМБ;

— ПВИЧБФ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ.

хУМПЧЙС РТПЧЕДЕОЙС БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙИ ЙУУМЕДПЧБОЙК

бОФТПРПНЕФТЙА РТПЧПДСФ У РПНПЭША ФЭБФЕМШОП РТПЧЕТЕООЩИ Й ПФТЕЗХМЙТПЧБООЩИ ЙЪНЕТЙФЕМШОЩИ РТЙВПТПЧ: ЧЕУПЧ, ТПУФПНЕТБ, УБОФЙНЕФТПЧПК МЕОФЩ, ДЙОБНПНЕФТБ Й Ф.Д. чУЕ ЙЪНЕТЕОЙС ЦЕМБФЕМШОП РТПЙЪЧПДЙФШ Ч РЕТЧПК РПМПЧЙОЕ ДОС, ОБФПЭБЛ, МЙВП ЮЕТЕЪ 2-3 ЮБУБ РПУМЕ БДЩ, ПВУМЕДХЕНЩК ДПМЦЕО ВЩФШ ПДЕФ Ч МЕЗЛХА ФТЙЛПФБЦОХА ПДЕЦДХ. еУМЙ ЦЕ ЙЪНЕТЕОЙС РТПЧПДСФУС ЧП ЧФПТПК РПМПЧЙОЕ, ЦЕМБФЕМШОП ЪБОСФШ ЗПТЙЪПОФБМШОПЕ РПМПЦЕОЙЕ ОБ 10-15 НЙОХФ.

чЩСЧМЕООЩЕ ПФЛМПОЕОЙС НПЗХФ СЧМСФШУС ЖБЛФПТБНЙ ТЙУЛБ ЙМЙ РТЙЪОБЛБНЙ ОЕЛПФПТЩИ ЪБВПМЕЧБОЙК. рПЬФПНХ ХНЕОЙЕ РТБЧЙМШОП ПГЕОЙФШ РПМХЮЕООЩЕ ТЕЪХМШФБФЩ ЙЪНЕТЕОЙК, НПЦЕФ УРПУПВУФЧПЧБФШ ЧПУРЙФБОЙА ХУФБОПЧЛЙ ОБ ЪДПТПЧЩК ПВТБЪ ЦЙЪОЙ.

оЙЦЕ РТЕДУФБЧМЕОЩ НЕФПДЙЛЙ ЙЪНЕТЕОЙС ОБЙВПМЕЕ ЮБУФП ЙУУМЕДХЕНЩИ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙИ ЧЕМЙЮЙО.

нЕФПДЩ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙИ ЙЪНЕТЕОЙК

йЪНЕТЕОЙЕ ТПУФБ (ДМЙОЩ ФЕМБ)

йЪНЕТЕОЙС РТПЧПДСФ РТЙ РПНПЭЙ ФЭБФЕМШОП РТПЧЕТЕООЩИ ЙЪНЕТЙФЕМШОЩИ РТЙВПТПЧ: ЧЕУПЧ, ТПУФПНЕТБ, УБОФЙНЕФТПЧПК МЕОФЩ, ДЙОБНПНЕФТБ (ЛЙУФЕЧПЗП Й УФБОПЧПЗП).

чУЕ ЙЪНЕТЕОЙС ЦЕМБФЕМШОП РТПЧПДЙФШ Ч РЕТЧХА РПМПЧЙОХ ДОС, ОБФП-ЭБЛ Й РПУМЕ ЖЙЪЙПМПЗЙЮЕУЛЙИ ПФРТБЧМЕОЙК. йЪНЕТСЕНЩК ДПМЦЕО ВЩФШ ПДЕФ МЙЫШ Ч МЕЗЛХА ФТЙЛПФБЦОХА ПДЕЦДХ.

пЮЕОШ ЧБЦОП РТПЧПДЙФШ ЙЪНЕТЕОЙЕ ТПУФБ Ч РЕТЧХА РПМПЧЙОХ ДОС, ФБЛ ЛБЛ Л ЧЕЮЕТХ ТПУФ ЮЕМПЧЕЛБ УФБОПЧЙФУС НЕОШЫЕ ОБ 1-2 УН. рТЙЮЙОПК ЬФПНХ СЧМСЕФУС ЕУФЕУФЧЕООБС ХУФБМПУФШ Ч ФЕЮЕОЙЕ ДОС, УОЙЦЕОЙЕ НЩЫЕЮОПЗП ФПОХУБ, ХРМПЭЕОЙЕ НЕЦРПЪЧПОПЮОЩИ ИТСЭЕЧЩИ ДЙУЛПЧ Й УЧПДБ УФПРЩ Ч ТЕЪХМШФБФЕ РТСНПИПЦДЕОЙС. тПУФ НПЦЕФ ЪОБЮЙФЕМШОП ЧБТШЙТПЧБФШУС Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ОБУМЕДУФЧЕООПУФЙ, ЧОХФТЙХФТПВОПЗП ТБЪЧЙФЙС Й ПФ ОБМЙЮЙС ЪБВПМЕЧБОЙК.

оБ ТПУФ ПЛБЪЩЧБАФ ЧМЙСОЙЕ ЗЕОЕФЙЮЕУЛЙЕ ЖБЛФПТЩ, РПМПЧЩЕ ТБЪМЙЮЙС, ЧПЪТБУФ, УПУФПСОЙЕ ЪДПТПЧШС Й Ф.Д. дМЙОБ ФЕМБ НПЦЕФ УППФЧЕФУФЧПЧБФШ ЧПЪТБУФХ, ОП НПЦЕФ Й ЪОБЮЙФЕМШОП ПФМЙЮБФШУС ПФ ЧПЪТБУФОПК ОПТНЩ, РТЙ ЬФПН НБМЩК ТПУФ ОБЪЩЧБАФ ОБОЙЪНПН, Б ЧЩУПЛЙК ЗЙЗБОФЙЪНПН. у ЧПЪТБУФОЩНЙ ОПТНБФЙЧБНЙ ТПУФБ НПЦОП ПЪОБЛПНЙФШУС Ч ФБВМЙГБИ РТЙЧЕДЕООЩНЙ ОЙЦЕ.

тБУРТЕДЕМЕОЙЕ ДМЙОЩ ФЕМБ (УН) РП ЧПЪТБУФХ (АОПЫЙ).

| чПЪТБУФ | хТПЧЕОШ ТБЪЧЙФЙС | ||||||

| оЙЪЛЙК | оЙЦЕ УТЕДОЕЗП | уТЕДОЙК | чЩЫЕ УТЕДОЕЗП | чЩУПЛЙК | |||

| рТПГЕОФЩ (гЕОФЙМЙ) | |||||||

| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |

| 16 МЕФ 17 МЕФ | 154,0 159,3 | 158,0 163,0 | 162,2 168,1 | 169,8 174,7 | 177,4 181,2 | 182,0 185,1 | 185,0 187,9 |

тБУРТЕДЕМЕОЙЕ ДМЙОЩ ФЕМБ (УН) РП ЧПЪТБУФХ (ДЕЧХЫЛЙ).

| чПЪТБУФ | хТПЧЕОШ ТБЪЧЙФЙС | ||||||

| оЙЪЛЙК | оЙЦЕ УТЕДОЕЗП | уТЕДОЙК | чЩЫЕ УТЕДОЕЗП | чЩУПЛЙК | |||

| рТПГЕОФЩ (гЕОФЙМЙ) | |||||||

| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |

| 16 МЕФ 17 МЕФ | 151,7 154,2 | 155,0 157,3 | 158,3 161,2 | 163,7 165,6 | 169,0 170,0 | 172,0 173,1 | 174,1 175,5 |

йЪНЕТЕОЙЕ НБУУЩ ФЕМБ (ЧЕУБ)

у ЧПЪТБУФОЩНЙ ОПТНБФЙЧБНЙ ЧЕУБ НПЦОП ПЪОБЛПНЙФШУС Ч ФБВМЙГБИ, РТЙЧЕДЕООЩНЙ ОЙЦЕ.

тБУРТЕДЕМЕОЙЕ НБУУЩ ФЕМБ (ЛЗ) РП ЧПЪТБУФХ (АОПЫЙ).

| чПЪТБУФ | хТПЧЕОШ ТБЪЧЙФЙС | ||||||

| оЙЪЛЙК | оЙЦЕ УТЕДОЕЗП | уТЕДОЙК | чЩЫЕ УТЕДОЕЗП | чЩУПЛЙК | |||

| рТПГЕОФЩ (гЕОФЙМЙ) | |||||||

| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |

| 16 МЕФ 17 МЕФ | 41,2 46,4 | 45,4 50,5 | 51,8 56,8 | 58,8 63,7 | 65,9 70.6 | 73,0 78,0 | 82,5 86.2 |

тБУРТЕДЕМЕОЙЕ НБУУЩ ФЕМБ (ЛЗ) РП ЧПЪТБУФХ (ДЕЧХЫЛЙ).

| чПЪТБУФ | хТПЧЕОШ ТБЪЧЙФЙС | ||||||

| оЙЪЛЙК | оЙЦЕ УТЕДОЕЗП | уТЕДОЙК | чЩЫЕ УТЕДОЕЗП | чЩУПЛЙК | |||

| рТПГЕОФЩ (гЕОФЙМЙ) | |||||||

| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |

| 16 МЕФ 17 МЕФ | 42,4 45,2 | 46,8 48,4 | 51,0 52,4 | 56,0 57,2 | 61,0 62,0 | 66,2 68,0 | 76,1 79,0 |

йЪНЕТЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЗПМПЧЩ

йЪНЕТЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЗПМПЧЩ РТПЙЪЧПДСФ ЮЕТЕЪ ОБЙВПМЕЕ ЧЩУФХРБАЭЙЕ ФПЮЛЙ ЪБФЩМПЮОПЗП ВХЗТБ Й ОБДВТПЧОЩЕ ДХЗЙ. уППФЧЕФУФЧХАЭЙЕ ЧПЪТБУФХ ТБЪНЕТЩ ЗПМПЧЩ НПЦОП ОБКФЙ Ч ФБВМЙГБИ.

тБУРТЕДЕМЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЗПМПЧЩ (УН) РП ЧПЪТБУФХ (АОПЫЙ).

| чПЪТБУФ | хТПЧЕОШ ТБЪЧЙФЙС | ||||||

| оЙЪЛЙК | оЙЦЕ УТЕДОЕЗП | уТЕДОЙК | чЩЫЕ УТЕДОЕЗП | чЩУПЛЙК | |||

| рТПГЕОФЩ (гЕОФЙМЙ) | |||||||

| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |

| 16 МЕФ 17 МЕФ | 52,4 52,5 | 53,4 53,5 | 54,4 54,6 | 56,2 56,3 | 57,9 58,0 | 59,0 59,1 | 60,1 60,2 |

тБУРТЕДЕМЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЗПМПЧЩ (УН) РП ЧПЪТБУФХ (ДЕЧХЫЛЙ).

| чПЪТБУФ | хТПЧЕОШ ТБЪЧЙФЙС | ||||||

| оЙЪЛЙК | оЙЦЕ УТЕДОЕЗП | уТЕДОЙК | чЩЫЕ УТЕДОЕЗП | чЩУПЛЙК | |||

| рТПГЕОФЩ (гЕОФЙМЙ) | |||||||

| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |

| 16 МЕФ 17 МЕФ | 50,9 51,0 | 51,7 51,8 | 52,3 52,4 | 53,8 53,9 | 55,3 55,4 | 56,0 56,1 | 56,9 57,0 |

йЪНЕТЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ

йЪНЕТЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ РТПЧПДСФ УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН: Ч РПМПЦЕОЙЙ УФПС, ТХЛЙ ПРХЭЕОЩ, РТЙ НБЛУЙНБМШОПН ЧДПИЕ, РПМОПН ЧЩДПИЕ Й УРПЛПКОПН ДЩИБОЙЙ. уБОФЙНЕФТПЧХА МЕОФХ ОБЛМБДЩЧБАФ ЗПТЙЪПОФБМШОП, УЪБДЙ РПД ХЗМБНЙ МПРБФПЛ, УРЕТЕДЙ РП ПЛПМПУПУЛПЧЩН ЛТХЦЛБН, Б Х ДЕЧХЫЕЛ РПД НПМПЮОЩНЙ ЦЕМЕЪБНЙ.

чПЪТБУФОЩЕ ОПТНБФЙЧЩ ПЛТХЦОПУФЙ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ ХЛБЪБОЩ Ч ФБВМЙГБИ.

тБУРТЕДЕМЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ (УН) РП ЧПЪТБУФХ (АОПЫЙ).

| чПЪТБУФ | хТПЧЕОШ ТБЪЧЙФЙС | ||||||

| оЙЪЛЙК | оЙЦЕ УТЕДОЕЗП | уТЕДОЙК | чЩЫЕ УТЕДОЕЗП | чЩУПЛЙК | |||

| рТПГЕОФЩ (гЕОФЙМЙ) | |||||||

| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |

| 16 МЕФ 17 МЕФ | 73,3 77,0 | 76,1 80,1 | 80,0 82,9 | 84,9 87,6 | 89,9 92,2 | 93,6 95,5 | 97,0 98,4 |

тБУРТЕДЕМЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ (УН) РП ЧПЪТБУФХ (ДЕЧХЫЛЙ).

| чПЪТБУФ | хТПЧЕОШ ТБЪЧЙФЙС | ||||||

| оЙЪЛЙК | оЙЦЕ УТЕДОЕЗП | уТЕДОЙК | чЩЫЕ УТЕДОЕЗП | чЩУПЛЙК | |||

| рТПГЕОФЩ (гЕОФЙМЙ) | |||||||

| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |

| 16 МЕФ 17 МЕФ | 73,0 75,4 | 75,9 78,0 | 78,8 80,7 | 83,0 84,7 | 87,1 88,0 | 90,6 91,1 | 93,9 94,6 |

тБЪОЙГБ ЧЕМЙЮЙЙ ПЛТХЦОПУФЕК ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ ОБ ЧЩУПФЕ ЧДПИБ Й ЧЩДПИБ ПФТБЦБЕФ РПДЧЙЦОПУФШ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ, ЛПФПТХА РТБЧЙМШОЕЕ ОБЪЩЧБФШ ЬЛУЛХТУЙЕК ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ ЧП ЧТЕНС ДЩИБОЙС. жПТНХМБ ТБУЮЕФБ ЬФПЗП РПЛБЪБФЕМС РТЙЧЕДЕОБ ОЙЦЕ.

| ьЛУЛХТУЙС ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ | = | пЛТХЦОПУФШ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ ОБ ЧДПИЕ | — | пЛТХЦОПУФШ ЗТХДОПК ЛМЕФЛЙ ОБ ЧЩДПИЕ |

йЪНЕТЕОЙЕ ПЛТХЦОПУФЙ ЪБРСУФШС

рТЕДУФБЧМЕОЙЕ П УЙМПЧЩИ ЧПЪНПЦОПУФСИ ЙУРЩФХЕНПЗП НПЦОП РПМХЮЙФШ У РПНПЭША ДЙОБНПНЕФТЙЙ. йУРПМШЪХЕФУС ДМС ЬФПЗП РТЙВПТ ДЙОБНПНЕФТ, ЙЪНЕТСАЭЙК УЙМХ УЦБФЙС НЩЫГ ТХЛЙ.

йУРЩФХЕНЩК НБЛУЙНБМШОП УЦЙНБЕФ ДЙОБНПНЕФТ РТБЧПК, ЪБФЕН МЕЧПК ТХЛПК. тХЛБ ДПМЦОБ ВЩФШ ЧЩФСОХФБ Ч УФПТПОХ, Й РПДОСФБ ДП ХТПЧОС РМЕЮ. йЪНЕТЕОЙЕ РТПЧПДСФ 2-3 ТБЪБ Й ЪБРЙУЩЧБАФ ОБЙВПМШЫХА ГЙЖТХ. фПЮОПУФШ ЙЪНЕТЕОЙС +\- 2 ЛЙМПЗТБННБ. уП УТЕДОЙНЙ ЧПЪТБУФОЩНЙ ЧЕМЙЮЙОБНЙ УЙМПЧЩИ ЧПЪНПЦОПУФЕК АОПЫЕК Й ДЕЧХЫЕЛ НПЦОП РПЪОБЛПНЙФШУС Ч ФБВМЙГЕ.

уТЕДОЙЕ ЧПЪТБУФОЩЕ ОПТНБФЙЧЩ ДЙОБНПНЕФТЙЙ (ЛЗ).

| чПЪТБУФ (ЗПДЩ) | аОПЫЙ | дЕЧХЫЛЙ |

| 15 16 17 | 35,34+/-0,69 41,09+/-0,71 44,00+/-0,71 | 22,93+/-0,38 24,24+/-0,41 26,24+/-0,33 |

рПУМЕ РТПЧЕДЕОЙС ДЙОБНПНЕФТЙЙ ТБУУЮЙФЩЧБАФ УЙМПЧПК ЙОДЕЛУ РП ЖПТНХМЕ:

уЙМПЧПК ЙОДЕЛУ = нЩЫЕЮОБС УЙМБ ЧЕДХЭЕК ЛЙУФЙ (ЛЗ) / чЕУ ФЕМБ (ЛЗ)

пГЕОЛБ УФБОПЧПК УЙМЩ (ЛЗ).

| пГЕОЛБ УФБОПЧПК УЙМЩ | цЕОЭЙОЩ | нХЦЮЙОЩ |

| оЙЪЛБС | нЕОЕЕ 90 | нЕОЕЕ 130 |

| оЙЦЕ УТЕДОЕК | 90-119 | 130-159 |

| уТЕДОСС | 120-149 | 160-189 |

| чЩЫЕ УТЕДОЕК | 150-180 | 190-220 |

| чЩУПЛБС | вПМЕЕ 180 | вПМЕЕ 220 |

нЕФПДЩ ПГЕОЛЙ ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС

пГЕОЛБ ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС Ч МАВПН ЧПЪТБУФЕ РТПЙЪЧПДЙФУС РХФЕН УТБЧОЕОЙС БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙИ ДБООЩИ УП УТЕДОЙНЙ ТЕЗЙПОБМШОЩНЙ ЧЕМЙЮЙОБНЙ ДМС УППФЧЕФУФЧХАЭЕЗП ЧПЪТБУФБ Й РПМБ.

гЕОФЙМШОЩК НЕФПД

мХЮЫЙК УРПУПВ ПГЕОЛЙ ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС У РПНПЭША ГЕОФЙМШОЩИ ФБВМЙГ, ПО РТПУФ Ч ТБВПФЕ, ФБЛ ЛБЛ ЙУЛМАЮБАФУС ТБУЮЕФЩ. гЕОФЙМШОЩЕ ФБВМЙГЩ ЫЙТПЛП РТЙНЕОСЕФУС ЪБ ТХВЕЦПН У ЛПОГБ 70-И ЗПДПЧ XX ЧЕЛБ. чЩЫЕ ВЩМЙ РТЙЧЕДЕОЩ ФБВМЙГЩ ДМС ФБЛЙИ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙИ РПЛБЪБФЕМЕК ЛБЛ ТПУФ, ЧЕУ, ПЛТХЦОПУФЙ ЗПМПЧЩ, ЗТХДЙ.

гЕОФЙМШОЩЕ ФБВМЙГЩ РПЪЧПМСАФ УТБЧОЙФШ ЙОДЙЧЙДХБМШОЩЕ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙЕ ЧЕМЙЮЙОЩ УП УФБОДБТФОЩНЙ ФБВМЙЮОЩНЙ, РПМХЮБЕНЩНЙ РТЙ НБУУПЧЩИ ПВУМЕДПЧБОЙСИ. уПУФБЧМСАФ ЬФЙ ФБВМЙГЩ УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН: БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙЕ ДБООЩЕ 100 ЮЕМПЧЕЛ (100%) ПДОПЗП ЧПЪТБУФБ ЧЩУФТБЙЧБАФ Ч РПТСДЛЕ ЧПЪТБУФБОЙС. ъБФЕН РПЛБЪБФЕМЙ 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 ПВУМЕДХЕНЩИ ЧОПУСФ Ч ФБВМЙГЩ, Ч ЛПФПТЩИ УПИТБОСАФ ЧЩЫЕХЛБЪБООХА ОХНЕТБГЙА (ЙМЙ РТПГЕОФ, ЙМЙ РЕТГЕОФЙМШ, ЙМЙ РТПУФП ГЕОФЙМШ).

пРТЕДЕМЕОЙЕ ЗБТНПОЙЮОПУФЙ ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС

жЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ УЮЙФБЕФУС ЗБТНПОЙЮОЩН, ЕУМЙ ЧУЕ ЙУУМЕДХЕНЩЕ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙЕ РПЛБЪБФЕМЙ УППФЧЕФУФЧХАФ ПДОПНХ Л ФПНХ ЦЕ ГЕОФЙМШОПН ТСДХ, МЙВП ДПРХУЛБЕФУС ПФЛМПОЕОЙЕ ЙИ НЕЦДХ УПВПК Ч РТЕДЕМБИ УПУЕДОЕЗП ГЕОФЙМС. вПМШЫБС ТБЪОЙГБ УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П ОЕЗБТНПОЙЮОПН ТБЪЧЙФЙЙ.

рТЙНЕТ: АОПЫБ 17 МЕФ ЙНЕЕФ ТПУФ 181,2 УН, ЧЕУ 70,6 ЛЗ, ПЛТХЦОПУФШ ЗТХДЙ 92,2 УН, ПЛТХЦОПУФШ ЗПМПЧЩ 58 УН. чУЕ «БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙЕ РБТБНЕФТЩ ОБИПДСФУС Ч ГЕОФЙМШОЩИ ФБВМЙГБИ Ч РТЕДЕМБИ 75 ГЕОФЙМС, ЮФП УППФЧЕФУФЧХЕФ УТЕДОЕНХ ЗБТНПОЙЮОПНХ ХТПЧОА ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС.

йМЙ ДТХЗПК РТЙНЕТ: АОПЫБ 17 МЕФ ЙНЕЕФ ТПУФ 187,9 УН (97 ГЕОФЙМШ), НБУУХ 46,4 ЛЗ (3 ГЕОФЙМШ), ПЛТХЦОПУФШ ЗПМПЧЩ 58 УН (75 ГЕОФЙМШ), ПЛТХЦОПУФШ ЗТХДЙ 80,1 УН (10 ГЕОФЙМШ). йЪ РПУМЕДОЕЗП РТЙНЕТБ ЧЙДОП, ЮФП ТПУФ НПМПДПЗП ЮЕМПЧЕЛБ ЧЩУПЛЙК, НБУУБ ОЙЪЛБС, ПЛТХЦОПУФШ ЗПМПЧЩ УППФЧЕФУФЧХЕФ УТЕДОЕНХ ЧПЪТБУФОПНХ ХТПЧОА ТБЪЧЙФЙС, Б ПЛТХЦОПУФШ ЗТХДЙ ОЙЦЕ УТЕДОЕЗП. жЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ ОЕЗБТНПОЙЮОПЕ.

зБТНПОЙЮОПУФШ ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС НПЦОП ПГЕОЙФШ, ЙУРПМШЪХС ДЧХИНЕТОЩК ЛЧБДТБФ ЗБТНПОЙЮОПУФЙ Ч ЛПФПТПН ЙНЕАФУС ЫЛБМЩ ДМЙОЩ Й НБУУЩ ФЕМБ, ОЕПВИПДЙНП МЙЫШ ОБКФЙ НЕУФП РТЕУЕЮЕОЙС ГЕОФЙМШОЩИ ТСДПЧ НБУУЩ Й ДМЙОЩ ФЕМБ.

пВМБДБФЕМА МАВПЗП ЧБТЙБОФБ ЧОЕ ГЕОФТБМШОПЗП ЛЧБДТБФБ ЗБТНПОЙЮОПУФЙ, ОБДМЕЦЙФ ПВУМЕДПЧБФШУС Х ЧТБЮБ У ГЕМША ЧЩСУОЕОЙС РТЙЮЙОЩ ЬФПЗП СЧМЕОЙС.

лЧБДТБФ ЗБТНПОЙЮОПУФЙ (чУРПНПЗБФЕМШОБС ФБВМЙГБ ДМС ПГЕОЛЙ ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС).

|   | рТПГЕОФОЩЕ (гЕОФЙМШОЩЕ) ТСДЩ | |||||||

| 3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% | ||

| нБУУБ ФЕМБ РП ЧПЪТБУФХ | 97% |   |   |   |   |   | зБТНПОЙЮОПЕ ТБЪЧЙФЙЕ ПРЕТЕЦБАЭЕЕ ЧПЪТБУФ | |

| 90% |   |   |   |   |   | |||

| 75% |   |   | зБТНПОЙЮОПЕ ТБЪЧЙФЙЕ УППФЧЕФУФЧХАЭЕЕ ЧПЪТБУФХ |   |   | |||

| 50% |   |   |   |   | ||||

| 25% |   |   |   |   | ||||

| 10% | зБТНПОЙЮОПЕ ТБЪЧЙФЙЕ ОЙЦЕ ЧПЪТБУФОЩИ ОПТН |   |   |   |   |   | ||

| 3% |   |   |   |   |   | |||

| дМЙОБ ФЕМБ РП ЧПЪТБУФХ | ||||||||

нЕФПД рПМС вТПЛБ

лТПНЕ ГЕОФЙМШОПЗП УРПУПВБ ПГЕОЛЙ ЖЙЪЙЮЕУЛПЗП ТБЪЧЙФЙС, ТБЪТБВПФБООПЗП МЙЫШ ДМС ДЕФЕК Й НПМПДЕЦЙ ДП 17 МЕФ, УХЭЕУФЧХАФ Й ДТХЗЙЕ. уБНЩН РТЙВМЙЪЙФЕМШОЩН Й УФБТЩН СЧМСЕФУС ТБУЮЕФ ЙДЕБМШОПЗП ЧЕУБ РП ЖПТНХМЕ, РТЕДМПЦЕООПК 100 МЕФ ОБЪБД ЖТБОГХЪУЛЙН БОФТПРПМПЗПН рПМЕН вТПЛПН:

ьФХ ЖПТНХМБ Ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС РТЕПВТБЪПЧБОБ УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН:

жПТНХМБ вТПЛБ ОЕ ХЮЙФЩЧБЕФ ФПЗП, ЮФП Х ЦЕОЭЙО ЪОБЮЙФЕМШОП ВПМШЫЙК УМПК РПДЛПЦОПЗП ЦЙТБ, ЮЕН Х НХЦЮЙО; ЮФП ЧПЪТБУФ ЮЕМПЧЕЛБ ЧОПУЙФ УЧПЙ ЛПТТЕЛФЙЧЩ Ч ТБУЮЕФЩ Й Ф.Д.

рП НОЕОЙА НОПЗЙИ ДЙЕФПМПЗПЧ, ТБУЮЕФЩ ЧЕУБ РП ЖПТНХМЕ вТПЛБ НПЗХФ РТЙЧЕУФЙ Л ФПНХ, ЮФП ОЕЛПФПТЩЕ МАДЙ ЧЩУПЛПЗП ТПУФБ ВХДХФ УЮЙФБФШ УЧПК ЧЕУ ОПТНБМШОЩН, ИПФС ОБ УБНПН ДЕМЕ ПОЙ УФТБДБАФ ЙЪВЩФПЮОЩН, Й ОБПВПТПФ, ОЕЛПФПТЩЕ ОЙЪЛПТПУМЩЕ, ЮЕК ЧЕУ Ч ОПТНЕ, УЮЙФБФШ ЕЗП ЙЪВЩФПЮОЩН.

йОДЕЛУ лЕФМЕ

вПМЕЕ БВУФТБЛФОЩН, ОП ФЕН ОЕ НЕОЕЕ ОБДЕЦОЩН РПЛБЪБФЕМЕН ЗБТНПОЙЮОПУФЙ ТБЪЧЙФЙС, ЙУРПМШЪХЕНЩН ЧП НОПЗЙИ УФТБОБИ НЙТБ РТЙ ЧЛМАЮЕОЙЙ ДПЗПЧПТБ УФТБИПЧБОЙС, СЧМСЕФУС ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩК (ЙОДЕЛУ НБУУЩ), ЙМЙ ЙОДЕЛУ лЕФМЕ. ч ТБУЮЕФ ЕЗП ЧЧПДСФУС ЧУЕ ФЕ ЦЕ ЧЕМЙЮЙОЩ Й ЖПТНХМБ ЧЩЗМСДЙФ УМЕДХАЭЙН ПВТБЪПН:

| йОДЕЛУ лЕФМЕ | = | чЕУ (ЛЗ) |

| тПУФ 2 (Н) |

чЕУ ФЕМБ Й ФЙР ФЕМПУМПЦЕОЙС

оЕУПНОЕООП, ЮФП НЕЦДХ ЧЕУПН ФЕМБ Й ФЙРПН ФЕМПУМПЦЕОЙС ЙНЕЕФУС УЧСЪШ, РТЙ ЬФПН ПДОБ Й ФБ ЦЕ ЧЕМЙЮЙОБ НБУУЩ ФЕМБ Х ИТХРЛПЗП Й РМПФОПЗП ЮЕМПЧЕЛБ, РТЙ ПДЙОБЛПЧПН ТПУФЕ, ИБТБЛФЕТЙЪХЕФ ЙИ ЖЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБЪЧЙФЙЕ РП ТБЪОПНХ. йДЕБМШОЩК ЧЕУ ЧЪТПУМПЗП ЮЕМПЧЕЛБ Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ФЙРБ ФЕМПУМПЦЕОЙС НПЦОП ХЪОБФШ ЙЪ ФБВМЙГ Й ОПНПЗТБНН, РТЕДМБЗБЕНЩИ Ч ДЙДБЛФЙЮЕУЛПН НБФЕТЙБМЕ ОБ РТБЛФЙЮЕУЛПН ЪБОСФЙЙ. чПУРПМШЪПЧБЧЫЙУШ ЛПФПТЩНЙ, ПГЕОЙЧБАФ РТПГЕОФ ПФЛМПОЕОЙС ЧЕУБ ФЕМБ ПФ ЙДЕБМШОПК ЧЕМЙЮЙОЩ. ьФП ДЕМБАФ ОЙЦЕ РТЕДУФБЧМЕООЩН УРПУПВПН ТБУЮЕФБ ПФЛМПОЕОЙК ПФ ЙДЕБМШОПЗП ЧЕУБ.

пФЛМПОЕОЙЕ ПФ НБУУЩ ФЕМБ

чПУРПМШЪПЧБЧЫЙУШ, ПДОЙН ЙЪ РТЕДМПЦЕООЩИ УРПУПВПЧ (ГЕОФЙМШОЩН, НЕФПДПН рПМС вТПЛБ, ОПНПЗТБННБНЙ) ХЪОБАФ, ЛБЛЙН ДПМЦЕО ВЩФШ ЙДЕБМШОЩК ЧЕУ ФЕМБ Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ЧПЪТБУФБ, РПМБ, ТПУФБ, ЙМЙ ДТХЗЙИ БОФТПРПНЕФТЙЮЕУЛЙИ РПЛБЪБФЕМЕК. оП ОЕ ЧУЕЗДБ ТЕБМШОЩК ЧЕУ УППФЧЕФУФЧХЕФ ЙДЕБМШОПНХ. дМС ФПЗП, ЮФПВЩ ЧЩСУОЙФШ ЙНЕЕФУС МЙ ОЕДПУФБФПЛ ЙМЙ ЙЪВЩФПЛ ЧЕУБ ФЕМБ ДПУФБФПЮОП РТПЧЕУФЙ УМЕДХАЭЙК ТБУЮЕФ РП ЖПТНХМЕ:

еУМЙ РПМХЮЕООПЕ ЮЙУМП РПМПЦЙФЕМШОПЕ, ФП ЬФП ХЛБЪЩЧБЕФ ОБ ДЕЖЙГЙФ НБУУЩ ФЕМБ. б ЕУМЙ РТЙ ЧЩЮЙУМЕОЙЙ РПМХЮБЕФУС ПФТЙГБФЕМШОЩК ТЕЪХМШФБФ, ФП ЬФП ЗПЧПТЙФ ПВ ЙЪВЩФПЮОПК НБУУЕ ФЕМБ.