какой образ создал гоголь в повести шинель

Образ шинели в повести «Шинель» (Н.В. Гоголь)

Повесть «Шинель» известного русского писателя Н.В. Гоголя была написана в 1842 году и занимает достойное место в цикле петербургских повестей. Уже само название произведения подчеркивает важность шинели, говорит о том, что это не просто предмет гардероба, вещь, она играет свою значимую, важную роль в повести. Это своеобразный символ, который олицетворяет собой связующее звено между главным героем, Акакием Акакиевичем Башмачкиным, и окружающим его обществом. Шинель становится мерой личности «маленького человека», его лицом.

Главный герой произведения – скромный чиновник, служащий в одном из департаментов Петербурга. Его должность состояла в переписывании бумаг. К делу Акакий Акакиевич относился с большой ответственностью и любовью. Вся его жизнь, казалось, заключалась в этом переписывании, во время работы Башмачкин не замечал никого и ничего вокруг себя. Он был человеком небогатым, получал всего лишь четыреста рублей в год жалованья. Этих денег ему еле хватало на самые скромные расходы, и уже нисколько не оставалось на более серьезные покупки, поэтому Акакий Акакиевич вынужден был ходить на службу в старой шинели, которая до такой степени обветшала, что уже не спасала своего хозяина от вечной петербургской сырости и лютого холода. Сукно истерлось так, что было больше похоже на серпянку, поэтому немилосердно сквозило, а подкладка совсем расползлась. Привести шинель в порядок и проходить в ней еще один сезон не представлялось возможным. Весь внешний вид героя выдавал в нем человека бедного, невысокого положения в обществе, поэтому чуть ли не каждый считал своим долгом унижать и обижать его. Акакия Акакиевича не приветствовали на проходной, когда он приходил утром на службу, будто он был вовсе не человек, а муха. Молодые сотрудники смеялись над ним, острили, придумывали и рассказывали о нем разные истории, смеялись над его квартирной хозяйкой, сыпали на голову Башмачкину мелкие бумажки и называли их снегом, из окон домов, около которых он проходил на службу, выливали ему на голову помои. Акакий Акакиевич был робким, скромным и молчаливым человеком. Он не умел отвечать грубостью на грубость. В нем не видели человека, личность.

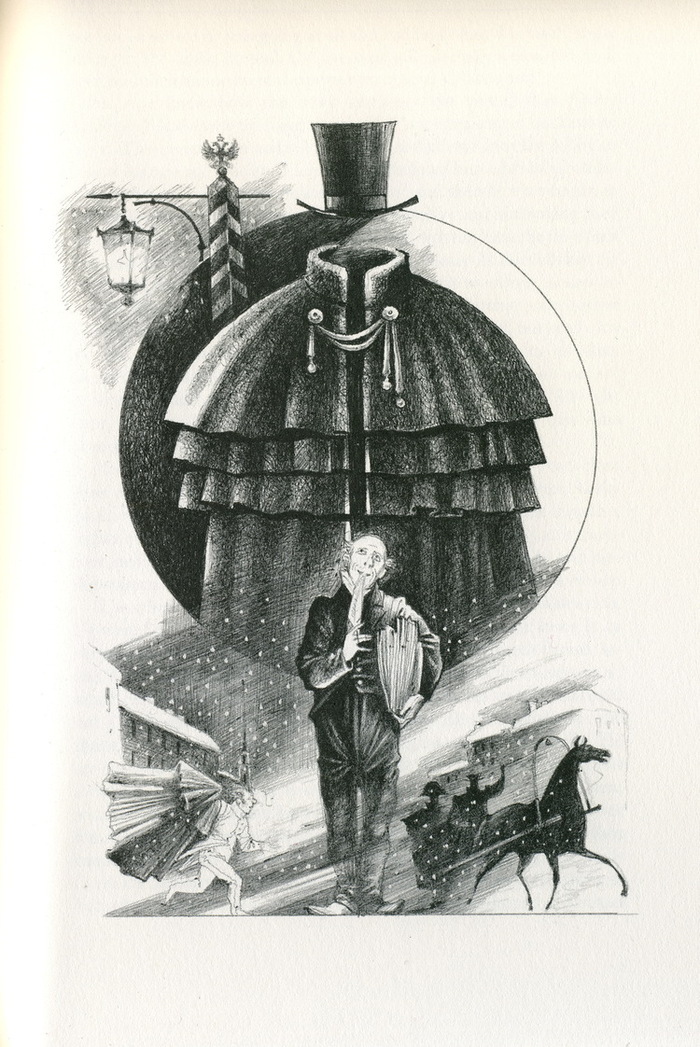

Отношение к Акакию Акакиевичу изменилось после того, как скромный титулярный советник приобрел новую шинель. Ради нее герою пришлось отказаться от многого: по вечерам он перестал пить чай и жечь свечи, везде ходил на цыпочках, стараясь спасти подметки своих сапог, чтобы они раньше времени не истерлись. Он реже отдавал белье в стирку, а приходя со службы, снимал с себя вещи и ходил весь вечер в одном демикотоновом старом халате, чтобы белье не занашивалось. Постепенно он привык голодать по вечерам и обходиться самым малым. Мечта о новой шинели сделала существование Акакия Акакиевича полнее, будто рядом с ним появилась верная подруга, жена. Герой стал живее, увереннее, его характер – тверже, казалось, из его образа навсегда стерлись нерешительность и сомнение.

По мнению Башмачкина, новая шинель была шикарна: из добротного сукна, с коленкоровой подкладкой и воротником из самой лучшей кошки, которая нашлась только в лавке. День, когда Акакий Акакиевич надел новую шинель, стал для него торжественным, праздничным днем. Герой и не заметил, как добрался до департамента, потому что было в обновке тепло и хорошо. Всю дорогу он улыбался своим мыслям. Шинель словно подарила герою уважение общества, всеобщее признание. Наконец-то Акакия Акакиевича заметили, его приветствовали, поздравляли с обновкой, пожимали ему руку, шутили с ним, приглашали в гости, чем очень сильно засмущали чиновника. У него впервые за все время службы появилось чувство единения с коллективом. В бездушном столичном обществе людей судили по одежке. Внешний вид человека выражал не его внутренний мир с духовными и нравственными ценностями, а богатство, что было важнее для любого члена общества при знакомстве с человеком. Новая, добротная шинель – это своеобразный пропуск в другое общество, показатель социального равенства.

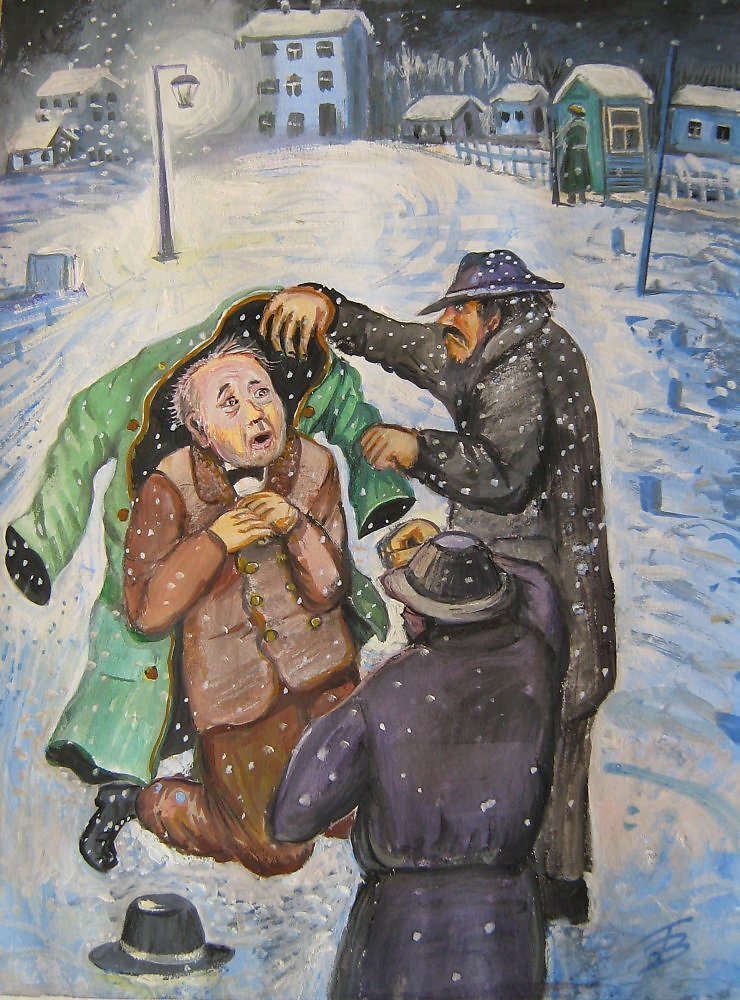

Акакий Акакиевич после службы увидел красоту Петербурга, а дома позволил себе даже поваляться на кровати. Герой осмелился выйти из квартиры вечером, чего не делал уже в течение многих лет. После вечеринки, устроенной одним из сотрудников департамента, шинель Башмачкина украли. Для героя это стало настоящей трагедией, будто в этой вещи заключалась вся его жизнь, словно Акакий Акакиевич потерял свое лицо. Оставшись без шинели, он не смог жить дальше, поэтому вскоре умер, но после смерти то и дело появлялся на площади и срывал с прохожих их шинели.

История Акакия Акакиевича Башмачкина, рассказанная Н.В. Гоголем в повести «Шинель», подтверждает, что шинель – это один из главных героев произведения, рассказавших о своем хозяине и о том обществе, в котором его владелец живет, больше, чем даже сам автор. Шинель играет важную роль в жизни любого представителя петербургского общества, так как во многих случаях именно по ней судят о человеке, который ее носит.

Н. В. Гоголь «Шинель»: анализ повести

Может ли одно небольшое произведение совершить революцию в литературе? Да, русская литература знает такой прецедент. Это повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Произведение было весьма популярно у современников, вызывало немало споров, а гоголевское направление развивалось у русских писателей вплоть до середины 20 века.

История создания

Книга входит в цикл произведений, написанных в 1830-1840-е гг. и объединённых общим названием – «Петербургские повести». История «Шинели» Гоголя восходит к анекдоту о бедном чиновнике, испытывавшем большую страсть к охоте. Несмотря на маленькое жалование, ярый фанат поставил себе цель: во что бы то ни стало купить лепажевское ружьё, одно из лучших в то время. Чиновник во всём себе отказывал, чтобы скопить денег, и вот, наконец, он купил заветный трофей и отправился на Финский залив пострелять птиц.

Охотник отплыл в лодке, собрался прицелиться — а ружья не обнаружил. Вероятно, оно выпало из лодки, но как – остаётся загадкой. Сам герой истории признавался, что был некоем забытьи, когда предвкушал заветную добычу. Вернувшись домой, он слёг в горячке. К счастью, всё закончилось хорошо. Заболевшего чиновника спасли его коллеги, купив ему новое такое же ружьё. Эта история вдохновила автора на создание повести «Шинель».

Жанр и направление

Н.В. Гоголь является одним из самых ярких представителей критического реализма в русской литературе. Своей прозой писатель задаёт особое направление, саркастически названное критиком Ф. Булгариным «Натуральная школа». Для этого литературного вектора характерно обращение к острым социальным темам, касающимся бедности, морали, классовых взаимоотношений. Здесь же активно разрабатывается образ «маленького человека», ставший традиционным для писателей 19 века.

Более узкое направление, характерное для «Петербургских повестей» — фантастический реализм. Такой приём позволяет автору наиболее эффектно и оригинально воздействовать на читателя. Он выражается в смешении выдумки и действительности: реальное в повести «Шинель» — это социальная проблематика царской России (бедность, преступность, неравенство), а фантастическое – призрак Акакия Акакиевича, который грабит прохожих. Обращались к мистическому началу Достоевский, Булгаков и многие другие последователи этого направления.

Жанр повести позволяет Гоголю лаконично, но достаточно ярко осветить несколько сюжетных линий, обозначить множество актуальных социальных тем и даже включать мотив сверхъестественного в своё произведение.

Композиция

Композиция «Шинели» линейна, можно обозначить вступление и эпилог.

Начинается повесть своеобразным писательским рассуждением о городе, которое является неотъемлемой частью всех «Петербургских повестей». Затем следует биография главного героя, что свойственно для авторов «натуральной школы». Считалось, что эти данные помогают лучше раскрыть образ и объяснить мотивировку тех или иных поступков.

Экспозиция – описание обстановки и положения героя.

Завязка происходит в тот момент, когда Акакий Акакиевич решает обзавестись новой шинелью, это намерение продолжает двигать сюжет до кульминационного момента – счастливого обретения.

Вторая часть посвящена поиску шинели и разоблачению высших чиновников.

Эпилог, где появляется приведение, закольцовывает эту часть: сначала воры идут за Башмачкиным, потом полицейский идет за привидением. А может быть, за вором?

О чем?

Один бедный чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин, ввиду сильных морозов, наконец, отваживается приобрести себе новую шинель. Герой отказывает себе во всём, экономит на еде, старается аккуратнее ходить по мостовой, чтобы лишний раз не менять подмётки. К нужному сроку ему удаётся накопить требуемую сумму, вскоре желанная шинель готова.

Но радость обладания длится не долго: в тот же вечер, когда Башмачкин возвращался домой после праздничного ужина, грабители отняли у бедного чиновника предмет его счастья. Герой пытается бороться за свою шинель, он проходит несколько инстанций: от частного до значительного лица, но никому и дела нет до его потери, никто не собирается искать разбойников. После визита к генералу, оказавшемуся грубым и высокомерным человеком, Акакий Акакиевич слег с горячкой и в скором времени умер.

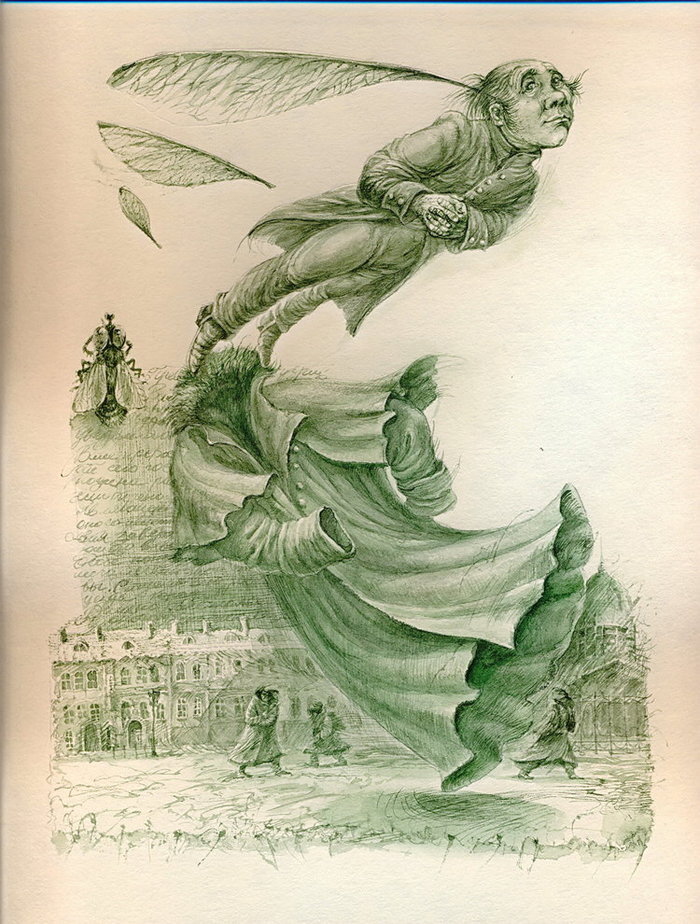

Но история «принимает фантастическое окончание». По Петербургу блуждает дух Акакия Акакиевича, который желает отомстить своим обидчикам, а, главным образом, он ищет значительное лицо. В один из вечеров призрак ловит зазнавшегося генерала и отнимает у него шинель, на чем и успокаивается.

Главные герои и их характеристика

Главный герой повести – Акакий Акакиевич Башмачкин. Уже с момента рождения было ясно, что его ждет нелёгкая, несчастливая жизнь. Это предрекла и повитуха, и сам малыш при появлении на свет «заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник». Это так называемый «маленький человек», но его характер противоречив и проходит определённые этапы развития.

Образ шинели работает на раскрытие потенциальных возможностей этого, на первый взгляд, скромного персонажа. Дорогая сердцу обновка делает героя одержимым, словно идол она управляет им. Маленький чиновник проявляет такую настойчивость и активность, какую никогда не выказывал при жизни, а после смерти – и вовсе решается на месть и держит в страхе Петербург.

Роль шинели в повести Гоголя трудно переоценить. Её образ развивается параллельно с главным героем: дырявая шинель – скромный человек, новая – инициативный и счастливый Башмачкин, генеральская – всемогущий дух, нагоняющий ужас.

Образ Петербурга в повести представлен совершенно по-иному. Это не пышная столица с нарядными экипажами и цветущими парадными, а жестокий город, с его лютой зимой, не полезным для здоровья климатом, грязными лестницами и темными переулками.

Жизнь маленького человека – главная тема повести «Шинель», поэтому она представлена достаточно ярко. Башмачкин не обладает твердым характером или же особыми талантами, чиновники более высокого ранга позволяют себе манипулировать им, игнорировать его или же распекать. А бедный герой хочет лишь вернуть себе то, что принадлежит ему по праву, но значительным лицам и большому миру не до проблем маленького человека.

Противопоставление реального и фантастического позволяет показать многогранность образа Башмачкина. В суровой действительности он никогда не достучится до эгоистичных и жестоких сердец власть имущих, но став могучим духом, он может хотя бы отомстить за свою обиду.

Сквозная тема повести – безнравственность. Людей ценят не за их умение, а за их чин, значительное лицо – отнюдь не примерный семьянин, он холоден к своим детям и ищет развлечений на стороне. Он позволяет себе быть высокомерным самодуром, заставляя пресмыкаться тех, кто ниже рангом.

Сатирический характер повести и абсурдность ситуаций позволяют Гоголю наиболее выразительно указать на социальные пороки. Например, никто не собирается искать пропавшую шинель, но существует указ поймать приведение. Так автор обличает бездеятельность полиции Петербурга.

Проблематика

Проблематика повести «Шинель» весьма широка. Здесь Гоголь поднимает вопросы, касающиеся, как общества, так и внутреннего мира человека.

Главная проблема повести – гуманизм, а точнее – его отсутствие. Все герои повести малодушны и эгоистичны, они не способны к сопереживанию. Даже Акакий Акакиевич не имеет никакой духовной цели в жизни, не стремится читать или же интересоваться искусством. Им движет лишь материальная составляющая бытия. Башмачкин не осознаёт себя жертвой в христианском понимании. Он вполне приспособился к своему жалкому существованию, персонаж не знает прощения и способен лишь на месть. Герой даже не может обрести покой после смерти, пока не исполнит свой низкий замысел.

Равнодушие. Сослуживцы равнодушны к горю Башмачкина, а значительное лицо пытается всеми известными ему способами заглушить в себе всякие проявления человечности.

Проблема бедности затрагивается Гоголем. Человек, примерно и усердно исполняющий свои обязанности, не имеет возможности обновлять свой гардероб по мере необходимости, в то время как безалаберные льстецы и щеголи успешно продвигаются по службе, роскошно обедают и устраивают вечера.

Проблема социального неравенства освещается в повести. Генерал относится к титулярному советнику как к блохе, которую он может раздавить. Башмачкин перед ним робеет, теряет дар речи, а значительное лицо, не желая терять свой облик в глазах сослуживцев, всячески унижает бедного просителя. Таким образом, он показывает свою мощь и превосходство.

В чем смысл повести?

Идея «Шинели» Гоголя – указать на острые социальные проблемы, актуальные в Императорской России. При помощи фантастического компонента автор показывает безвыходность ситуации: маленький человек слаб перед сильными мира сего, они никогда не откликнутся на его просьбу, да ещё и выгонят взашей из своего кабинета. Гоголь, конечно, не одобряет месть, но в повести «Шинель» — это единственный способ достучаться до каменных сердец высокопоставленных чиновников. Им кажется, что выше них только дух, а согласятся прислушаться они только к тем, кто их превосходит. Став привидением, Башмачкин занимает как раз эту необходимую позицию, так ему удаётся влиять на зазнавшихся самодуров. В этом заключается основная мысль произведения.

Смысл «Шинели» Гоголя в поиске справедливости, но ситуация кажется безвыходной, ведь правосудие возможно лишь при обращении к сверхъестественному.

Чему учит?

«Шинель» Гоголя написана почти два столетия назад, но остаётся актуальной и по сей день. Автор заставляет задуматься не только о социальном неравенстве, проблеме бедности, но и о собственных душевных качествах. Повесть «Шинель» учит сопереживанию, писатель призывает не отворачиваться от человека, который находится в тяжелом положении и просит помощи.

Для достижения своих авторских целей Гоголь изменяет финал исходного анекдота, ставшего основой для произведения. Если в той истории сослуживцы собрали сумму, достаточную для покупки нового ружья, то коллеги Башмачкина практически ничем не помогли попавшему в беду товарищу. Сам же он погиб, борясь за свои права.

Критика

В русской литературе повесть «Шинель» сыграла огромную роль: благодаря этому произведению возникло целое течение — «натуральная школа». Это произведение стало символом нового искусства, а подтверждением тому был журнал «Физиология Петербурга», где многие молодые писатели выступили со своими вариантами образа бедного чиновника.

Критики признавали за Гоголем мастерство, а «Шинель» считали достойным произведением, но полемика в основном велась вокруг гоголевского направления, открытого именно этой повестью. Например, В.Г. Белинский называл книгу «одним из глубочайших созданий Гоголя», но «натуральную школу» считал направлением бесперспективным, а К. Аксаков отказывал Достоевскому (который тоже начинал с «натуральной школы»), автору «Бедных людей», в звании художника.

Не только русские критики осознавали роль «Шинели» в литературе. Французскому рецензенту Э. Вогюэ принадлежит известное высказывание «Все мы вышли из гоголевской шинели». В 1885 году он написал статью о Достоевском, где говорил об истоках творчества писателя.

Позднее Чернышевский обвинял Гоголя в излишней сентиментальности, нарочитой жалостливости к Башмачкину. Аполлон Григорьев в своей критике противопоставлял истинному искусству гоголевский метод сатирического изображения действительности.

Не только на современников писателя повесть произвела большое впечатление. В. Набоков в статье «Апофеоз личины» анализирует творческий метод Гоголя, его особенности, достоинства и недостатки. Набоков считает, что «Шинель» создана для «читателя с творческим воображением», а для максимально полного понимания произведения необходимо знакомиться с ним на языке оригинала, ведь творчество Гоголя – «это феномен языка, а не идей».

Какой образ Гоголь создал в повести «Шинель»

Главным героем повести Н. В. Гоголя «Шинель» является Акакий Акакиевич Башмачкин. Писатель создаёт образ «вечного титулярного советника» с желтоватым морщинистым лицом, проживающим в Петербурге. На издёвки коллег Акакий Акакиевич никак не реагирует и ни разу не ошибается в письме, только если его не толкают намеренно. Но даже тогда он жалобно спрашивает, зачем его обижают. Титулярного советника не преследует удача — каждый раз, проходя мимо окон, он попадает под выбрасывающуюся дрянь.

Весь мир героя сосредоточен в работе, он не видит ничего, кроме написанных ровным почерком строк, поэтому он рассеян и не всегда замечает, что находится не на работе, а на улице. Акакий Акакиевич не развлекается, не ходит на вечера — полное удовлетворение он получает только от переписывания бумаг. Шинель героя приходит в негодность, и мысль о том, что нужно будет покупать новую, совершенно уничтожает его. Когда Акакий Акакиевич смиряется с этим, его целью становится покупка шинели, и ради этой цели он голодает. Меняется и характер Акакия Акакиевича: он становится живее, его сердце, прежде спокойное, теперь бьётся сильнее.

День, когда герой получает шинель, становится самым торжественным в его жизни, шинель хвалят коллеги, чем доводят Акакия Акакиевича до смущения. Однако счастье героя длится не долго: шинель с него снимают грабители; и теперь проявляется вся решительность Башмачкина. Ради своей шинели он обращается в полицию и даже идет к «значительному лицу», но все это не приносит результат. По натуре своей герой испытывает сильный страх перед вышестоящими людьми, поэтому после «распеканья» заболевает и в итоге умирает.

Акакий Акакиевич — обычный «маленький человек», чье существование не вносит вклад в историю и отсутствие которого никак не влияет на окружающую жизнь. Его жизнь по сути бессмысленна, ведь он никому не нужен, а его личность не интересна даже естество наблюдателю, не пропускающему ни одной букашки. Автор называет Акакия Акакиевича «существом», хотя и сочувствует его судьбе.

Образ шинели в повести Гоголя Шинель

Акакий Акакиевич Башмачкин, мелкий чиновник – главный герой повести Н.В.Гоголя «Шинель». Его жизнь протекает тускло и незаметно. Он словно и не живет вовсе, а, как лошадь с шорами на глазах, двигается в заданном направлении. Даже, скорее не в каком-то определенном направлении, а по кругу. Дом – работа – дом.

Ничего примечательного в его жизни не происходит. Но, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Беда случилась с маленьким человеком: прохудилась шинель. А разве можно зимой в России в худой шинели? Так и простудится и заболеть недолго. Казалось бы – экая мелочь? Купи себе новую или закажи у портного. Только не тут то было. Для мелкого чиновника это целая трагедия. Ведь стоит шинель, даже самая простенькая 150 рублей, ну, в лучшем случае – 80, при годовом заработке Башмачкина в 400 рублей.

Что делать? И тут открывается у Акакия Акакиевича «второе дыхание». Он выстраивает в голове целый бизнес-план по экономии средств на осуществление своей мечты. Он экономит на свечах, отказывается от ужина, старается ходить более легкой походкой, чтобы подметки на сапогах не изнашивались слишком быстро, даже белье в прачечную стал отдавать реже. Но, несмотря на все эти лишения, Башмачкин счастлив. Ведь где-то там, за горизонтом, минуя все эти тяготы и лишения, светлым ореолом мерцает для него образ новой шинели. Она стала для него смыслом существования, ведь порой ожидание счастья, усилия, предпринимаемые к его осуществлению, так же приятны, как и сам момент его достижения.

Эта шинель дает Башмачникову тягу к жизни, желание преодолеть трудности. В героет просыпаются эмоции и чувства, словно Акакий Акакиевич начинает медленно оживать.

И вот он наступил, момент истины. Необходимые средства собраны, прекрасная шинель с кошкой на воротнике вместо куницы сшита. «Маленький» человек счастлив так, словно наступил день его бракосочетания с давно любимой и страстно обожаемой женщиной. Ведь счастье – это понятие относительное, и у каждого оно свое. Коллеги саркастически подсмеивались над Акакием, увидев его в новой шинели. Они не понимали, что им, имеющим много больше в этой жизни, может быть никогда не почувствовать такого всепоглощающего счастья, которое чувствовал Башмачкин, облачившись в свою, с такими муками и лишениями выстраданную, шинель.

Но, к сожалению, счастье бедного чиновника не длилось долго. Ночью следующего же дня он был ограблен, ибо, видимо, не имеет права маленький человек быть счастливым, во всяком случае – долго. Это был не просто грабеж, это было убийство. У Акакия Акакиевича украли не шинель – жизнь, вернее то, чем эта жизнь была наполнена, ее смысл.

Вынужденный теперь носить старую худую шинель, Башмачкин простудился и вскоре умер. Только умер он не от простуды. Жизнь покинула маленькое тщедушное тело Акакия в тот момент, когда с его плеч грабителями была снята шинель, его «подруга», его «любимая женщина», которую он так долго добивался, его «всё»!

И после смерти душа чиновника не смогла успокоиться, он стал призраком, снимающим по ночам шинели с горожан, в поисках той одной, единственной, которую у него отняли.

Шинель в повести – это символ счастья, с таким трудом выстраданного и так скоро потерянного.

Анализ повести «Шинель» (Н. Гоголь)

Автор: Guru · 18.10.2017

Может ли одно небольшое произведение совершить революцию в литературе? Да, русская литература знает такой прецедент. Это повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Произведение было весьма популярно у современников, вызывало немало споров, а гоголевское направление развивалось у русских писателей вплоть до середины 20 века. Что собой представляет эта великая книга? Об этом в нашей статье.

История создания

Книга входит в цикл произведений, написанных в 1830-1840-е гг. и объединённых общим названием – «Петербургские повести». История «Шинели» Гоголя восходит к анекдоту о бедном чиновнике, испытывавшем большую страсть к охоте. Несмотря на маленькое жалование, ярый фанат поставил себе цель: во что бы то ни стало купить лепажевское ружьё, одно из лучших в то время. Чиновник во всём себе отказывал, чтобы скопить денег, и вот, наконец, он купил заветный трофей и отправился на Финский залив пострелять птиц.

Охотник отплыл в лодке, собрался прицелиться — а ружья не обнаружил. Вероятно, оно выпало из лодки, но как – остаётся загадкой. Сам герой истории признавался, что был некоем забытьи, когда предвкушал заветную добычу. Вернувшись домой, он слёг в горячке. К счастью, всё закончилось хорошо. Заболевшего чиновника спасли его коллеги, купив ему новое такое же ружьё. Эта история вдохновила автора на создание повести «Шинель».

Жанр и направление

Н.В. Гоголь является одним из самых ярких представителей критического реализма в русской литературе. Своей прозой писатель задаёт особое направление, саркастически названное критиком Ф. Булгариным «Натуральная школа». Для этого литературного вектора характерно обращение к острым социальным темам, касающимся бедности, морали, классовых взаимоотношений. Здесь же активно разрабатывается образ «маленького человека», ставший традиционным для писателей 19 века.

Более узкое направление, характерное для «Петербургских повестей» — фантастический реализм. Такой приём позволяет автору наиболее эффектно и оригинально воздействовать на читателя. Он выражается в смешении выдумки и действительности: реальное в повести «Шинель» — это социальная проблематика царской России (бедность, преступность, неравенство), а фантастическое – призрак Акакия Акакиевича, который грабит прохожих. Обращались к мистическому началу Достоевский, Булгаков и многие другие последователи этого направления.

Жанр повести позволяет Гоголю лаконично, но достаточно ярко осветить несколько сюжетных линий, обозначить множество актуальных социальных тем и даже включать мотив сверхъестественного в своё произведение.

Композиция

Композиция «Шинели» линейна, можно обозначить вступление и эпилог.

О чем?

Один бедный чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин, ввиду сильных морозов, наконец, отваживается приобрести себе новую шинель. Герой отказывает себе во всём, экономит на еде, старается аккуратнее ходить по мостовой, чтобы лишний раз не менять подмётки. К нужному сроку ему удаётся накопить требуемую сумму, вскоре желанная шинель готова.

Но радость обладания длится не долго: в тот же вечер, когда Башмачкин возвращался домой после праздничного ужина, грабители отняли у бедного чиновника предмет его счастья. Герой пытается бороться за свою шинель, он проходит несколько инстанций: от частного до значительного лица, но никому и дела нет до его потери, никто не собирается искать разбойников. После визита к генералу, оказавшемуся грубым и высокомерным человеком, Акакий Акакиевич слег с горячкой и в скором времени умер.

Но история «принимает фантастическое окончание». По Петербургу блуждает дух Акакия Акакиевича, который желает отомстить своим обидчикам, а, главным образом, он ищет значительное лицо. В один из вечеров призрак ловит зазнавшегося генерала и отнимает у него шинель, на чем и успокаивается.

Главные герои и их характеристика

Проблематика

Проблематика повести «Шинель» весьма широка. Здесь Гоголь поднимает вопросы, касающиеся, как общества, так и внутреннего мира человека.

В чем смысл повести?

Идея «Шинели» Гоголя – указать на острые социальные проблемы, актуальные в Императорской России. При помощи фантастического компонента автор показывает безвыходность ситуации: маленький человек слаб перед сильными мира сего, они никогда не откликнутся на его просьбу, да ещё и выгонят взашей из своего кабинета. Гоголь, конечно, не одобряет месть, но в повести «Шинель» — это единственный способ достучаться до каменных сердец высокопоставленных чиновников. Им кажется, что выше них только дух, а согласятся прислушаться они только к тем, кто их превосходит. Став привидением, Башмачкин занимает как раз эту необходимую позицию, так ему удаётся влиять на зазнавшихся самодуров. В этом заключается основная мысль произведения.

Смысл «Шинели» Гоголя в поиске справедливости, но ситуация кажется безвыходной, ведь правосудие возможно лишь при обращении к сверхъестественному.

Чему учит?

«Шинель» Гоголя написана почти два столетия назад, но остаётся актуальной и по сей день. Автор заставляет задуматься не только о социальном неравенстве, проблеме бедности, но и о собственных душевных качествах. Повесть «Шинель» учит сопереживанию, писатель призывает не отворачиваться от человека, который находится в тяжелом положении и просит помощи.

Для достижения своих авторских целей Гоголь изменяет финал исходного анекдота, ставшего основой для произведения. Если в той истории сослуживцы собрали сумму, достаточную для покупки нового ружья, то коллеги Башмачкина практически ничем не помогли попавшему в беду товарищу. Сам же он погиб, борясь за свои права.

Критика

В русской литературе повесть «Шинель» сыграла огромную роль: благодаря этому произведению возникло целое течение — «натуральная школа». Это произведение стало символом нового искусства, а подтверждением тому был журнал «Физиология Петербурга», где многие молодые писатели выступили со своими вариантами образа бедного чиновника.

Критики признавали за Гоголем мастерство, а «Шинель» считали достойным произведением, но полемика в основном велась вокруг гоголевского направления, открытого именно этой повестью. Например, В.Г. Белинский называл книгу «одним из глубочайших созданий Гоголя», но «натуральную школу» считал направлением бесперспективным, а К. Аксаков отказывал Достоевскому (который тоже начинал с «натуральной школы»), автору «Бедных людей», в звании художника.

Не только русские критики осознавали роль «Шинели» в литературе. Французскому рецензенту Э. Вогюэ принадлежит известное высказывание «Все мы вышли из гоголевской шинели». В 1885 году он написал статью о Достоевском, где говорил об истоках творчества писателя.

Позднее Чернышевский обвинял Гоголя в излишней сентиментальности, нарочитой жалостливости к Башмачкину. Аполлон Григорьев в своей критике противопоставлял истинному искусству гоголевский метод сатирического изображения действительности.

Не только на современников писателя повесть произвела большое впечатление. В. Набоков в статье «Апофеоз личины» анализирует творческий метод Гоголя, его особенности, достоинства и недостатки. Набоков считает, что «Шинель» создана для «читателя с творческим воображением», а для максимально полного понимания произведения необходимо знакомиться с ним на языке оригинала, ведь творчество Гоголя – «это феномен языка, а не идей».