какой овощ был выращен в космосе первым

Садовое товарищество: какие культуры выращивают космонавты и кто это все потом ест

Почему выращивать растения в космосе так тяжело?

Сегодня существуют оранжереи, которые снабжают рацион космонавтов приятной добавкой – свежей зеленью. Но выращивать в космосе овощи и фрукты «на каждый день» пока не представляется возможным. Однако удачные попытки озеленить МКС и другие орбитальные станции все же были.

Казалось бы, привести грунт на космическую станцию, организовать автоматический полив и подачу удобрения не составит труда. На самом деле, нюансов в космическом садоводстве много. Во-первых, космонавтам не позволят взять с собой грунт: он достаточно тяжелый и занимает много места на борту. Во-вторых, доказано, что растения в космосе испытывают стресс от быстрой смены обстановки. На культурах сказывается и микрогравитация – слабая гравитация, из-за которой растения значительно теряют во вкусе и становятся менее полезными. В-третьих, мешает радиация. Она способна нарушить порядок роста овощей и фруктов и даже повредить ДНК. И наконец, теплообмен – вентиляция на закрытых станциях не из лучших, отчего рост культур замедляется.

А что если использовать почву других планет или небесных тел? На данный момент оптимальные условия, позволяющие заняться сельским хозяйством, есть на Марсе и Луне. Правда, как бы мы не пытались колонизировать Красную планету, человеку она поддастся не скоро. Почва Марса состоит из мелкой пыли и песка. Кроме того, в ней содержатся токсичные вещества – перхлораты, способные погубить любое растение. Даже если транспортировать на Марс земную почву, растение вряд ли сможет прижиться в таких условиях. Что касается Луны, то спутник нашей планеты отличается сильнейшими перепадами температур (круче, чем на Марсе!) – от минус 173 до плюс 127 градусов. Неизвестно, какие культуры смогут выдержать такие «американские горки».

От деликатеса до привычного рациона

Первым продуктом, выращенным в космосе, стал обычный зеленый лук. Эксперимент проводился в 1978 году на космической станции «Салют-4». Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков посадили семена в специальной установке «Оазис», снабженной телеметрической и кинорегистрирующей системами. Разработка была далеко не идеальна, но со своей задачей справилась. Лук созрел и пустил стрелки. Некоторые из них пришлось срезать, чтобы избежать загнивания. Тогда космонавтам впервые за долго время посчастливилось отведать свежей зелени. Только вот разрешения на дегустацию им никто не давал.

Растение арабидопсис, больше известное как резуховидка Таля, было выбрано для эксперимента в 1982 году. Тогда на станции «Салют-7» этому крохотному сорнячку удалось прожить полный цикл в микрооранжерее: прорасти, зацвести и дать семена. После чего растением заинтересовались молекулярные биологи и ботаники всего мира. Арабидопсис оказался неприхотливым и короткоживущим растением (его жизненный срок около месяца), а значит, вид можно использовать для дальнейших космических исследований.

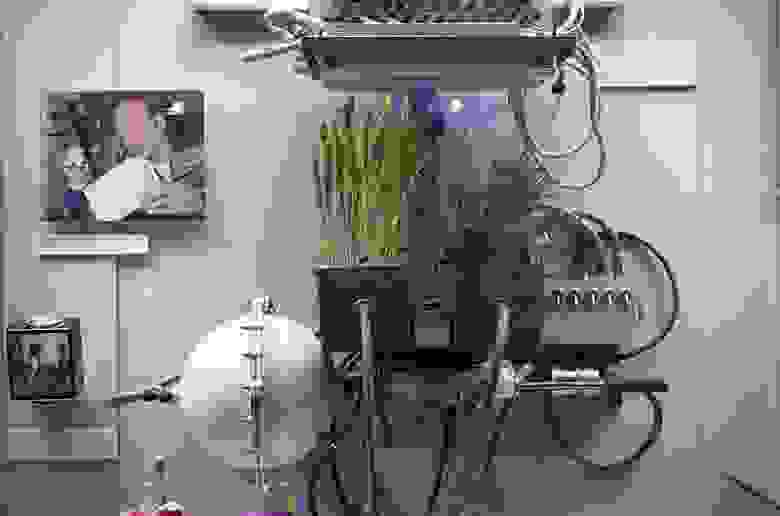

В 2000 году на станции «Мир» установили первую в мире автоматическую оранжерею «Свет». С этим новейшим на тот момент изобретением космонавтам удалось провести шесть экспериментов – в условиях полного отсутствия гравитации вырастить несколько видов салата, а также редис и пшеницу. Но уже спустя пару лет российский сегмент МКС смог похвастаться новой, компактной высокотехнологичной открытой оранжереей «Лада», разработанной специалистами NASA и Института медико-биологических проблем РАН. Так, вплоть до 2011 года на МКС тестировались технологии культивирования целого огорода: японской капусты мизуна, карликовых помидоров, гороха, сои и даже картофеля. Оказалось, что, горох, например, может спокойно размножаться в космосе без каких-либо генетических деформаций.

На сегодняшний день все лавры достаются модулю Veggie. Что не удивительно, ведь это не просто система для выращивания, а целая космическая лаборатория. Корпус сильфона регулирует давление внутри контейнера, разноцветные светодиоды устанавливают благоприятное освещение, а специальные подушечки с глиной внутри, прикрепленные к каждому растению, регулируют полив и подкормку. Кстати, помимо пригодных для пищи растений, благодаря Veggie на борту МКС зацвели и декоративные цветы — циннии. Счастливым событием поделился в Twitter командир МКС-46 Скотт Келли.

На смену Veggie готовят его преемника – установку Advanced Plant Habitat. Тестирование оранжереи с использованием все той же резуховидки Таля и карликовой пшеницы успешно завершилось еще три года назад. Ученые возлагают на APH большие надежды: устройство, в отличие от своего предшественника, более автоматизировано и оснащено множеством (около 200) умных датчиков, которые могут измерять температуру чуть ли не каждого листа. И это лишь одна из возможных функций космической теплицы.

Сельское хозяйство в космосе

Как на семена влияет микрогравитация? Какие овощи будут безвредны, если их вырастить в богатой тяжёлыми металлами почве Марса? Как обустроить плантацию на борту космического корабля? Учёные и космонавты уже более пятидесяти лет ищут ответы на эти вопросы.

На иллюстрации — российский космонавт Максим Сураев обнимает растения в установке «Лада» на борту Международной космической станции, 2014 год.

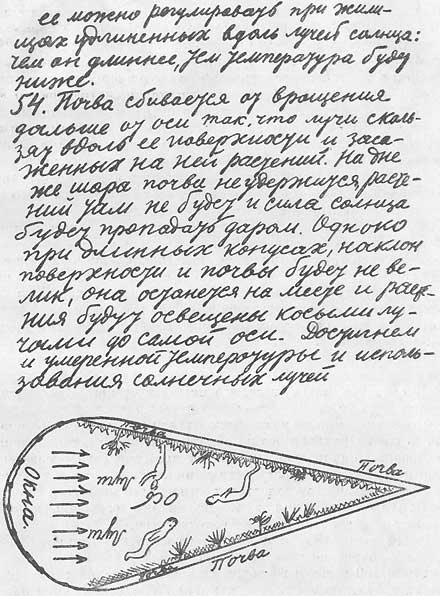

Константин Циолковский в «Целях звездоплавания» писал: «Вообразим себе длинную коническую поверхность или воронку, основание или широкое отверстие которой прикрыто прозрачной шаровой поверхностью. Она прямо обращена к Солнцу, а воронка вращается вокруг своей длинной оси (высоты). На непрозрачных внутренних стенках конуса — слой влажной почвы с насаженными в ней растениями». Так он предлагал искусственно создавать гравитацию для растений. Растения должны быть подобраны плодовитые, мелкие, без толстых стволов и не работающих на солнце частей. Так колонизаторов можно частично обеспечить биологически активными веществами и микроэлементами и регенерировать кислород и воду.

В 1962 году главный конструктор ОКБ-1 Сергей Королёв ставил задачу: «Надо бы начать разработку «Оранжереи (ОР) по Циолковскому», с наращиваемыми постепенно звеньями или блоками, и надо начинать работать над «космическими урожаями».

Рукопись К.Э. Циолковского «Альбом космических путешествий», 1933 год. Источник

СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли 4 октября 1957 года, спустя двадцать два года после смерти Циолковского. Уже в ноябре того же года в космос отправили дворняжку Лайку, первую из собак, которые должны были открыть путь в космос людям. Лайка погибла от перегрева всего за пять часов, хотя полёт рассчитали на неделю — на это время хватило бы кислорода и еды.

Полёт Белки и Стрелки в августе 1960 года был более успешен и для собак, и для сопровождающих их животных — сорока мышей и двух крыс. Вместе с этим «Ноевым ковчегом» советские учёные отправили в космос семена кукурузы, пшеницы, гороха и лука. На Землю вся команда спустилась в контейнере, разработанном для будущих полётов человека. Но этого было мало — заниматься сельским хозяйством в космосе должен был начать человек.

Собака Лайка, первая собака на орбите Земли

В книге «Космос — землянам» лётчик-космонавт, член экспедиции «Союз-3» Георгий Береговой писал о том, что человеку свойственно ощущать причастность к земной природе, где бы он ни был: «Но когда оказываешься за пределами родной планеты, это воспринимается особенно остро. Обратите внимание, с каким волнением и теплотой рассказывают космонавты о том, как выглядит Земля с высоты орбиты. Ну а если вместе с ними путешествует в безжизненной пустоте космоса кусочек живого мира, то забота о «земляках» становится прямо-таки нежной. Даже когда эти «земляки» — зеленые стебли обыкновенного гороха. Именно его, кстати, выращивали на «Салюте-4» А. Губарев и Г. Гречко, а затем вновь посадили участники следующей экспедиций — П. Климук и В. Севастьянов».

На орбитальной станции «Салют-4», запущенной в 1974 году, была установка «Оазис» для культивирования растений в невесомости. Георгий Гречко писал в книге «Космонавт №34», что работа с системой была одним из самых интересных экспериментов в его полёте. Установка была гидропоническая, земли не было, горошины должны были прорастать в пропитанной марле. Вскоре после начала работы с «Оазисом» космонавт заметил, что в одну кювету вода не поступает, а в другую поступает слишком обильно, заставляя горошины подгнивать. Из установки срывались огромные капли воды, за которыми Гречко гонялся по станции с салфетками. Он отрезал шланг и стал поливать горошины вручную, пока несколько часов возился с аппаратом.

Космонавт признаётся, что из-за ненависти к биологии в школе чуть не загубил эксперимент. Он посчитал, что ростки путаются в ткани, растут неправильно, и освободил их от марли, но это не помогало. Оказалось, что он перепутал корешки со стеблями.

Эксперимент завершился успешно. Впервые в космосе растения прошли цикл от семени до взрослого стебля гороха. Но из 36 зерен взошли и выросли только три.

«Оазис-1» в Мемориальном музее космонавтики. Источник

Учёные предположили, что проблема возникла из-за генетически заложенной ориентации — проросток должен тянуться к свету, а корень — в противоположную сторону. Они усовершенствовали «Оазис», и следующая экспедиция взяла на орбиту новые семена.

Лук вырос. Виталий Севастьянов сообщил на Землю, что стрелки достигли десяти-пятнадцати сантиметров. «Какие стрелки, какого лука? Понимаем, это шутка, мы же вам давали горох, а не луковицы», — говорили с Земли. Бортинженер ответил, что из дома космонавты прихватили две луковицы, чтобы посадить их сверх плана, и успокоил учёных — горошины почти все взошли.

Но растения отказывались цвести. На этой стадии они погибали. Такая же судьба ждала тюльпаны, которые в установке «Лютик» на Северном полюсе распустились, а в космосе — нет.

Зато лук можно было есть, что успешно делали в 1978 году космонавты В. Коваленок и А. Иванченков: «Вот хорошо поработали. Может быть, теперь нам в награду и луковицу разрешат съесть».

Техника — молодёжи, 1983-04, страница 6. Горох в установке «Оазис»

Космонавты В. Рюмин и Л. Попов в апреле 1980 года получили установку «Малахит» с цветущими орхидеями. Орхидеи крепятся в коре деревьев и в дуплах, и учёные посчитали, что они могут быть менее подвержены геотропизму — способности органов растений располагаться и расти в определённом направлении относительно центра земного шара. Цветки через несколько дней опали, но при этом у орхидей образовались новые листья и воздушные корни. Ещё чуть позже советско-вьетнамский экипаж из В. Горбатко и Фам Туай привёзли с собой подрощенный арабидопсис.

Растения не хотели цвести. Семена всходили, но, например, орхидея не зацвела в космосе. Учёным нужно было помочь растениям справиться с невесомостью. Это делали в том числе с помощью электростимуляции корневой зоны: учёные считали, что электромагнитное поле Земли может влиять на рост. Ещё один способ предполагал описанный Циолковским план по созданию искусственной гравитации — растения выращивались в центрифуге. Центрифуга помогла — ростки ориентировались вдоль вектора центробежной силы. Наконец космонавты добились своего. В «Светоблоке» зацвёл Арабидопсис.

Слева на изображении ниже — оранжерея «Фитон» на борту «Салют-7». Впервые в этой орбитальной оранжерее Резуховидка Таля (Арабидопсис) прошла полный цикл развития и дала семена. Посредине — «Светоблок», в которой на борту «Салют-6» Арабидопсис впервые зацвёл. Справа — бортовая оранжерея «Оазис-1А» на станции «Салют-7»: она была оснащена системой дозированного полуавтоматического полива, аэрации и электростимулирования корней и могла перемещать вегетационные сосуды с растениями относительно источника света.

«Фитон», «Светоблок» и «Оазис-1А»

Установка «Трапеция» для исследования роста и развития растений. Источник

Наборы с семенами

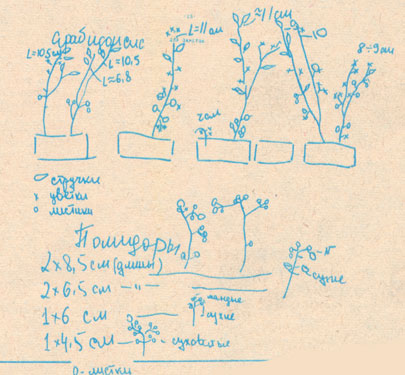

Бортовой журнал станции «Салют-7», зарисовки Светланы Савицкой

На станции «Мир» была установлена первая в мире автоматическая оранжерея «Свет». Российские космонавты в 1990-2000-х годах провели в этой оранжерее шесть экспериментов. Они растили салаты, редис и пшеницу. В 1996-1997 годах Институт медико-биологических проблем РАН планировал вырастить семена растений, полученные в космосе — то есть поработать с двумя поколениями растений. Для эксперимента выбрали гибрид дикой капусты высотой около двадцати сантиметров. У растения был один минус — космонавтам нужно было заниматься опылением.

Результат был интересный — семена второго поколения в космосе получили, и они даже взошли. Но растения выросли до шести сантиметров вместо двадцати пяти. Маргарита Левинских, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, рассказывает, что ювелирную работу по опылению растений выполнял американский астронавт Майкл Фоссум.

Видео Роскосмоса о выращивании растений в космосе. На 4:38 — растения на станции «Мир»

В апреле 2014 года грузовой корабль Dragon SpaceX доставил на Международную космическую станцию установку для выращивания зелени Veggie, а в марте астронавты начали тестировать орбитальную плантацию. Установка контролирует свет и поступление питательных веществ. В августе 2015 в меню астронавтов включили свежую зелень, выращенную в условиях микрогравитации.

Выращенный на Международной космической станции салат

Так плантация на космической станции может выглядеть в будущем

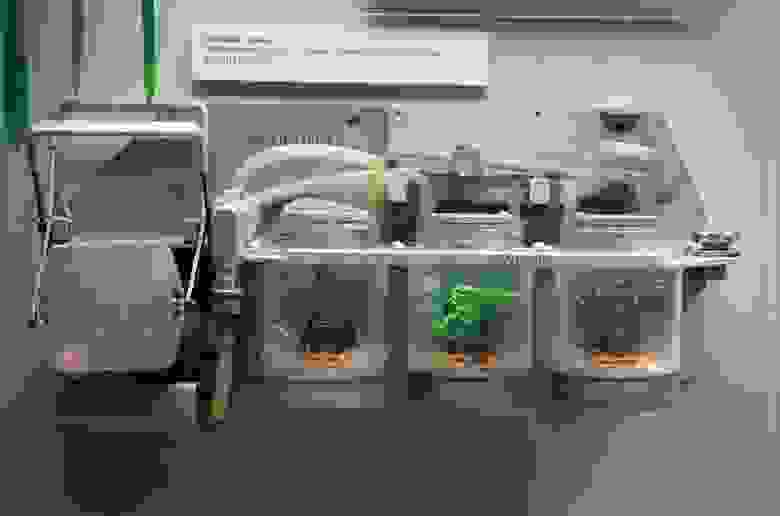

В российском сегменте Международной космической станции действует оранжерея «Лада» для эксперимента «Растения-2». В конце 2016 или начале 2017 года на борту появится версия «Лада-2». Над этими проектами работает Институт медико-биологических проблем РАН.

Спаржа, выросшая на метеоритном грунте

В случае с Марсом, где много песка и пыли, измельчение породы не понадобится. Но возникнет другая проблема — состав почвы. В грунте Марса есть тяжёлые металлы, повышенное количество которых в растениях опасно для человека. Учёные из Голландии имитировали марсианскую почву и с 2013 года вырастили на ней десять урожаев нескольких видов растений.

В результате эксперимента учёные выяснили, что содержание тяжёлых металлов в выращенных на имитированном марсианском грунте горохе, редисе, ржи и помидорах не опасно для человека. Картофель и другие культуры учёные продолжают исследовать.

Исследователь Вагер Вамелинк инспектирует растения, выращиваемые на имитированной марсианской почве. Фото: Joep Frissel/AFP/Getty Images

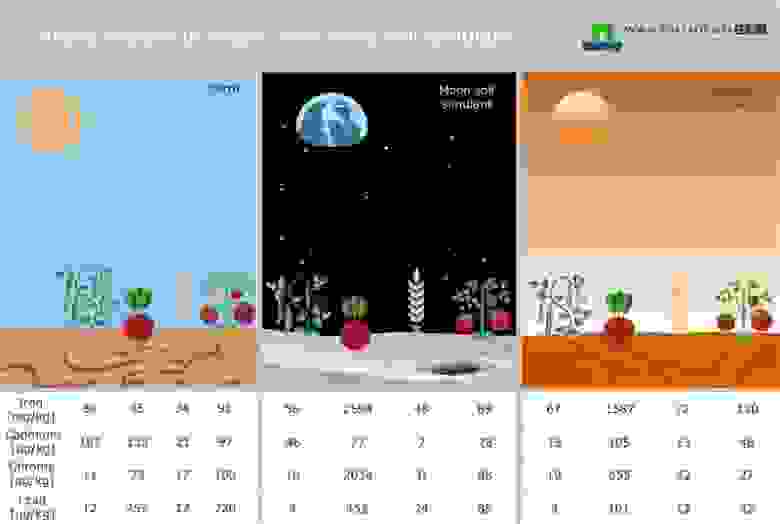

Содержание металлов в урожае, собранном на Земле и на симуляциях почвы Луны и Марса

Одной из важных задач является создание замкнутого цикла жизнеобеспечения. Растения получают углекислый газ и отходы жизнедеятельности экипажа, взамен отдают кислород и производят еду. Учёные проверяли возможность использования в пищу одноклеточной водоросли хлореллы, содержащей 45% белка и по 20% жиров и углеводов. Но эта в теории питательная еда не усваивается человеком из-за плотной клеточной стенки. Существуют способы решения данной проблемы. Можно расщеплять клеточные стенки технологическими методами, используя термообработку, мелки помол или другие способы. Можно брать с собой разработанные специально для хлореллы ферменты, которые космонавты будут принимать с едой. Учёные могут и вывести ГМО-хлореллу, стенку которой человеческие ферменты смогут расщепить. Хлореллой для питания в космосе сейчас не занимаются, но используют в замкнутых экосистемах для производства кислорода.

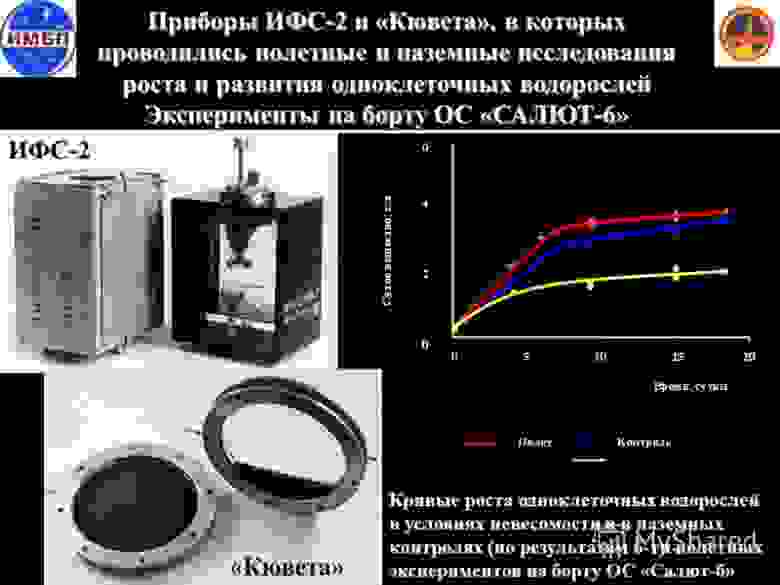

Эксперимент с хлореллой проводили на борту орбитальной станции «Салют-6». В 1970-е годы ещё считали, что пребывание в микрогравитации не оказывает отрицательного влияния на человеческий организм — слишком было мало информации. Изучить влияние на живые организмы пытались и с помощью хлореллы, жизненный цикл которой длится всего четыре часа. Её удобно было сравнивать с хлореллой, выращенной на Земле.

Источник

Прибор ИФС-2 предназначался для выращивания грибов, культур тканей и микроорганизмов, водных животных. Источник

Ещё один эксперимент на «борту» «Марс-500» — GreenHouse. В видео ниже член экспедиции Алексей Ситнев рассказывает об эксперименте и показывает оранжерею с различными растениями.

У человека будет много шансов умереть на Марсе. Он рискует разбиться при посадке, замёрзнуть на поверхности или же просто не долететь. И, конечно, умереть от голода. Растениеводство необходимо для образования колонии, и учёные и космонавты работают в этом направлении, показывая удачные примеры выращивания некоторых видов не только в условиях микрогравитации, но и в имитированном грунте Марса и Луны. У космических колонистов определенно будет возможность повторить успех Марка Уотни.

Почему именно картофель стал первым овощем, выращенным в космосе

Полет на Марс представляет обширное поле для фантазий и догадок, но в одном можно быть уверенным: на столе космонавтов, которые отправятся в трехлетнее путешествие на Красную планету, непременно будет картофель. Причем свежий: они, конечно, не повезут с собой мешки с картошкой, а будут собирать урожай в полете. В 1995 году именно картофель стал первым овощем, выращенным в космосе,— это произошло на борту шаттла «Колумбия».

СЕРГЕЙ МАНУКОВ

Наравне с железом

В списке самых распространенных съедобных сельскохозяйственных культур картофель занимает почетное четвертое место после риса, пшеницы и кукурузы. Сегодня в 120–130 странах по всему миру выращиваются сотни сортов картофеля.

Каждый день более миллиарда человек съедают как минимум одну картофелину. Кто-то подсчитал, что если четырехполосное шоссе покрыть годовым урожаем картошки, то оно опояшет земной шар по экватору шесть раз.

На первом месте по производству картофеля Китай, куда паслен клубненосный попал в конце правления династии Мин, в первой половине XVII века. На КНР приходится до четверти всего мирового картофеля (в 2016 году почти 100 млн тонн). Для сравнения: в России в прошлом году вырастили около 30 млн тонн этой культуры.

В Америке картофель — второй после молока продукт питания (не случайно «Картофельная голова» стала в 1952 году первой детской игрушкой, которую рекламировали на американском телевидении).

Тысячам американских детей был знаком мистер «Картофельная голова» — из пластмассы и с дополнительными аксессуарами

Фото: Picture Post / Hulton Archive / Getty Images

Картошку любят и уважают во всем мире. ООН объявляла 2008 год Международным годом картофеля. Целью акции была пропаганда его как продукта питания, которым можно накормить десятки миллионов голодающих в Африке и Азии.

Главные преимущества картофеля перед пшеницей и другими зерновыми, бывшими в XVI–XIX веках главными сельхозкультурами в Европе,— неприхотливость и простота выращивания. Картофель легче хранить, он быстрее и лучше утоляет голод. В любом виде картошка дешевле пшеничного или ржаного хлеба.

Конечно, так было не всегда. В самом конце XIX века, например, во время золотой лихорадки на Клондайке картофель ценился в самом буквальном смысле слова на вес золота: содержащийся в клубнях витамин С помогает бороться с цингой.

Свою лепту в дело популяризации этой сельскохозяйственной культуры внесли ученые, обнаружившие в картошке богатый набор витаминов и питательных веществ. В 100 г картофеля содержится 78,6 г воды, 16,3 г углеводов, 1,4 г пищевых волокон, 2 г белков, 0,4 г жиров. В нем много витаминов (помимо C это E, K, B6), минералов и металлов (магний, фосфор, калий и др.).

Одна запеченная картофелина содержит 21% рекомендуемой дневной дозы витамина B6, 40% витамина С, 20% калия и 12% клетчатки.

Энергетическая ценность картофелины средних размеров составляет около 110 калорий. Для сравнения: в чашке риса — 225 калорий, в тарелке макарон — 115.

Для того чтобы доказать, что в картофеле есть почти все питательные вещества, необходимые человеку, исполнительный директор Картофельной комиссии штата Вашингтон Крис Войт осенью 2010 года 60 дней питался исключительно картофелем. Он съедал по 20 картофелин в день и утверждал, что прекрасно себя чувствовал. Ученые подтвердили, что человек может без вреда для здоровья какое-то время жить на одном картофеле и молоке (молоко необходимо, потому что в картошке мало витаминов A и D).

«Человеку стало служить железо,— писал он в «Происхождении семьи, частной собственности и государства»,— последний и важнейший из всех видов сырья, игравших революционную роль в истории, последний — вплоть до появления картофеля».

Долгий путь в Европу

Археологи утверждают, что картофель начали возделывать 8 тыс. лет назад в южноамериканских Андах, на территории современного Перу. Далекие предки сегодняшних фермеров выращивали до 400 сортов этого клубненосного растения.

Первые огороды с картошкой обнаружены на территории нынешнего Перу

Фото: Bettmann / Getty Images

О значимости картофеля для инков говорит наличие у них «картофельной» богини. Она была дочерью богини земли Пачамамы, а звали ее Аксомама.

Конечно, в первую очередь картошку южноамериканцы ели, но были у нее и другие функции. Например, за единицу времени инки принимали отрезок примерно с час — столько варились клубни.

Широкое применение находил картофель и в медицине: его прикладывали к сломанным костям, чтобы они быстрее срастались; он помогал при ревматизме и улучшал пищеварение. Тонкими ломтиками картофеля и картофельным соком успешно лечили солнечные ожоги и обморожения. Считалось, что клубень картофеля может успокоить разболевшийся зуб. Запеченными картофелинами, приложенными к горлу, лечили ангину.

В Европу картофель привезли в середине XVI века испанские конкистадоры. Первым это сделал, видимо, Гонсало Хименес де Кесада, завоевавший для испанской короны Колумбию; или Педро Сьеса де Леон, который был не только солдатом, но также исследователем и священником. Из его фундаментального труда «Хроника Перу» европейцы и узнали о картофеле.

Первой европейской страной, где начали есть картошку, понятное дело, стала Испания. В Мадриде быстро обратили внимание на потенциал картофеля для нужд армии. Испания в XVI веке была самым сильным государством Старого Света и имела обширные владения. Картофель как нельзя лучше годился для снабжения армии в походах. К тому же он, как уже упоминалось, помогал в борьбе с цингой.

Первыми в Европе картошку распробовали испанцы

Фото: Alamy / DIOMEDIA

Первым местом за границами Центральной и Южной Америки, где возделывался картофель, стали в 1567 году Канарские острова, а первым местом, где он был употреблен в пищу гражданским населением,— одна из больниц Севильи в 1573 году.

Конечно, картофель распространялся по Европе не только испанскими солдатами, воевавшими и в Италии, и в Голландии, и в Германии, и в других странах. Король Филипп II, получивший картофель из Перу, отправил несколько клубней в подарок папе Григорию XIII. Понтифик переправил их в Голландию заболевшему нунцию. От папского посла картофель попал к самому известному ботанику XVI века Карлу Клузиусу, который рассадил его в нескольких городах. Правда, он выращивал его как… цветок.

Великий картофельный голод

К 1640 году о картошке знали почти везде в Европе, но, кроме Испании и Ирландии, ее использовали на корм скоту. В Ирландию картофель привез в 1589 году мореплаватель, солдат и государственный деятель сэр Уолтер Рэли. Он засадил этой культурой поля площадью 40 тыс. акров недалеко от Корка, на юго-западе острова.

Ирландия быстро стала самой «картофелизированной» страной Европы. К началу 40-х годов XIX века картофель занимал на острове, по разным данным, от трети до половины пахотных земель. Исключительно картошкой питалась почти половина ирландцев.

В Ирландии картошка стала главным продуктом

Фото: Mary Evans / DIOMEDIA

Ела, конечно, картошку и вторая половина островитян, но в ее рационе были и другие продукты.

Такая зависимость от картофеля сыграла с ирландцами злую шутку. В 1845 году из Северной Америки на Изумрудный остров случайно, конечно, завезли очень вредный гриб, название которого «фитофтора» не случайно переводится с латыни как «уничтожающий растение». Фитофтора принесла в Ирландию и на континент фитофтороз, заболевание растений, поражающее клубни и листья. Судьба явно не благоволила Ирландии. В том же году там выдалось на редкость холодное и влажное лето. Такая погода идеально подходит для размножения гриба. Результатом стали страшные неурожаи картофеля в 1845–1849 годах и лютый голод, повернувший демографическую историю острова вспять. Население Ирландии, составлявшее в 1844 году 8,4 млн человек, к 1851-му сократилось до 6,6 млн. В начале ХХ века ирландцев было вдвое меньше, чем полувеком ранее: как минимум миллион умер от голода и болезней, еще миллион уехал в поисках лучшей жизни. Большая часть осела в США, Канаде, Великобритании и Австралии.

Любовь ирландцев к картошке стала причиной массового голода, когда весь урожай погиб

Фото: Granger / DIOMEDIA

Конечно, фитофтороз свирепствовал не только в Ирландии. Неурожай картофеля был почти во всех европейских странах, но ущерб ввиду гораздо меньшей зависимости оказался значительно слабее, чем в Ирландии.

Несмотря на Великий голод, ирландцы сохранили любовь к картофелю. Достаточно сказать, что средний ирландец сейчас съедает 90 кг картофеля в год, а британец — 55,6 кг. Россияне в «картофельном» рейтинге значительно выше со своими 112 кг на душу населения, хотя и не на первом месте.

Картофельный король

Еще одной «картофельной» страной в Европе в XVIII веке была Пруссия. Причем «земляные яблоки», как называли картофель вплоть до XIX столетия, пропагандировал прусский король Фридрих II. Прозвище Великий он, конечно, получил не за пропаганду картошки, а за другие заслуги. Продвижение же картофеля, выразившееся, например, в Картофельном указе (1756 год), обязывавшем крестьян выращивать его под страхом больших штрафов и других наказаний, принесло ему прозвище «Картофельный король».

Картофельный король — Фридрих II

Фото: INTERFOTO / Alamy / DIOMEDIA

Несмотря на наказания, прусские крестьяне не торопились включать картошку в свой рацион. В лучшем случае они скармливали ее свиньям, а в худшем просто сжигали или уничтожали другими способами. Дело доходило до того, что картофельные поля приходилось охранять солдатам.

И все же Фридриху удалось побороть суеверия подданных. Однажды он вышел на балкон дворца в Бреслау (Вроцлав) и на глазах у изумленных горожан начал есть… картошку. Упрямые пруссаки задумались: может, картофель не так уж страшен, если его ест сам король? Отношение к картофелю окончательно изменила Семилетняя война. Именно картошка спасла Пруссию от голода, уготованного ей блокадой Австрии и России.

Кстати, картофель спасал Пруссию от голодной смерти не раз. В этом году исполняется 140 лет войне за баварское наследство. Второе, менее распространенное, по крайней мере среди историков, название этого вооруженного конфликта между Пруссией и Австрией — Картофельная война. Военные действия начались в июле 1778 года. Велись они вяло и продлились меньше года. Стороны не столько воевали друг с другом, сколько пытались помешать снабжению противника продовольствием, чтобы вынудить к сдаче. В результате обе армии были вынуждены питаться картофелем и сливами.

Картофельные бунты

В Россию картофель попал в конце XVII века. Петр I, отправившийся в Европу с Великим посольством, прислал в Москву из Голландии мешок диковинных клубней.

Судьба картофеля в России в целом похожа на то, что происходило с ним и в других европейских странах: сначала его считали ядовитым, но со временем он покорил россиян и стал одним из главных продуктов питания жителей Российской империи.

Конечно, не обошлось и без национального колорита. Особое место в истории картофеля в России занимают бунты, которые так и назывались — картофельные.

Русские крестьяне бунтовали против посадок картофеля

Уже через три года после восшествия на престол Екатерины II, в 1765 году, вышел указ о «разведении земляных яблоков». Любопытно, что в народе его продолжали называть «яблоком» — только не «земляным», а «чертовым» — даже в XIX веке. Губернаторы были обязаны ежегодно присылать в Санкт-Петербург отчеты о «картофелизации» вверенных им губерний.

Нежелание крестьян выращивать картофель пытались побороть, как водится, карательными мерами.

Естественно, карательные меры, введенные по инициативе министра государственных имуществ графа Киселева, который приказал отводить крестьянские земли под посадку картофеля, не могли не вызвать ответной реакции. По всей империи в 1830–1840-е годы прокатилась серия волнений, в которых участвовало до полумиллиона человек, не желавших выращивать картофель. Для подавления бунтов вызывали войска. Участников волнений судили, сажали в острог и пороли шпицрутенами (нередко забивали до смерти).

Но, несмотря ни на что, картофель победил и в России. Уже к концу XIX века под него было занято свыше 1,5 млн га, а в начале прошлого века он настолько прочно вошел в рацион россиян, что по праву считался «вторым хлебом».

Человек, досыта накормивший французов

Антуан-Огюстен Пармантье — ученый, политик, агроном и человек, научивший Францию есть картошку

Фото: Photononstop / DIOMEDIA, Photononstop / HervÚ Gyssels / DIOMEDIA

В подавляющем большинстве случаев у людей, побывавших в плену, сохранились не самые лучшие воспоминания об этом периоде их жизни. Французский фармацевт и химик Антуан-Огюстен Пармантье в этом смысле относится к меньшинству. Трехлетнее пребывание в плену в корне изменило всю его дальнейшую жизнь.

Антуан-Огюстен Пармантье родился 12 августа 1737 года на севере Франции, в городке Мондидье. Отец умер очень рано, мальчика воспитывала мать. В 13 лет он начал обучаться азам фармацевтики у городского аптекаря. В 18 Антуан-Огюстен отправился в Париж и устроился работать в аптеку родственника.

Юноша обладал отменной памятью и умом, все схватывал на лету. Через два года он решил стать армейским фармацевтом и записался в армию. Пармантье служил под началом известного аптекаря и химика Пьера Байена, с которым быстро подружился. Военная карьера Антуана-Огюстена была стремительной: в 24 года он уже занимал пост заместителя главного фармацевта армии. Несмотря на молодой возраст, Антуан-Огюстен Пармантье завоевал уважение и у солдат, и у коллег.

В то время в Европе бушевала Семилетняя война. Пармантье попал в плен к пруссакам, где и пробыл до окончания войны. Больше всего трехлетний плен запомнился ему питанием. Конечно, его кормили не изысканными кушаньями — пришлось есть почти одну картошку. За эти три года он съел картофеля больше, чем за два предыдущих десятка лет. В этом нет ничего удивительного, потому что до плена Антуан-Огюстен вообще не ел картошку по одной простой причине.

Просидев три года исключительно на картошке, Пармантье пришел к выводу, что страхи французов в отношении этой культуры сильно преувеличены. О том, что картофель безвреден, он мог судить по собственному опыту. Мало того, Антуан-Огюстен, который был не только неплохим фармацевтом, но и химиком, не сомневался, что опальное растение обладает высокими питательными свойствами.

Конечно, было бы большим преувеличением говорить, что Пармантье испытывал к пруссакам глубокую благодарность. Несмотря на знакомство с картофелем, в корне изменившим всю его жизнь, он питал к немцам не самые теплые чувства и через много лет после войны отказался от предложения стать главным фармацевтом при дворе в Берлине.

XVIII век считается веком просвещения, веком расцвета наук и великих ученых. Пшеница, главный ингредиент основного продукта французского рациона — хлеба, была очень капризным растением. К тому же на вторую половину XVIII — начало XIX века пришлась третья фаза малого ледникового периода, сопровождавшаяся резким похолоданием. Это привело к частым неурожаям главных сельскохозяйственных культур, включая пшеницу, и многочисленным жертвам среди бедняков, умиравших от голода. Все это происходило на глазах Антуана-Огюстена Пармантье. Домой из плена он вернулся, горя желанием заменить пшеницу на столе французов картофелем, который считался грязным растением, потому что съедобная его часть, клубни, растет в земле, и использовался как корм для скота, в первую очередь свиней.

В Париже Антуан-Огюстен Пармантье продолжил занятия химией, физикой и ботаникой. Он много работал и неплохо зарабатывал, но тратил все деньги на книги.

Осенью 1766 года Пармантье стал главным фармацевтом Дома инвалидов. Все шесть лет на этом посту он экспериментировал с растениями в маленьком саду, пытаясь повысить их питательную ценность.

В годы работы в Доме инвалидов Антуан-Огюстен опрометчиво испортил отношения с церковью. Он хотел разбить большой огород для опытов с картофелем на земле, которая, как выяснилось, принадлежала монахиням. Недовольные посягательством на свою собственность монахини начали писать доносы на дерзкого аптекаря, который в конце концов потерял свое место.

Все мысли Антуана-Огюстена Пармантье по-прежнему занимал картофель, которым он хотел заменить пшеницу. Антуан-Огюстен собирался даже хлеб печь из картофельной муки и разработал технологию изготовления такого хлеба.

В числе прочего Пармантье прославился своей научной и просветительской деятельностью. В 1780 году он, к примеру, настоял на открытии Академии… пекарей, в которой сам и преподавал. «Если существуют школы для подготовки людей, которые будут кормить лошадей,— писал он в одном из своих трактатов,— то почему не должно быть школы для пекарей, которым доверено здоровье народа?»

Антуан-Огюстен написал много книг, брошюр и научных статей. В 1772 году его трактат «Исследование питательных овощей, которые в трудные времена могут заменить обычную пищу», посвященный в основном картофелю, победил в конкурсе Академии наук Безансона. Через год вышла еще одна книга, в которой Пармантье сравнивал картофель, пшеницу и рис по питательным качествам. В этом неофициальном состязании картофель, естественно, занял первое место.

Книги не проложили картофелю дорогу к столу французов, но они принесли автору известность, а также место королевского цензора (проверяющего). В его обязанности входило ездить по королевству и устранять причины недорода пшеницы. Во время одной из таких инспекционных поездок он даже помог землякам в Мондидье, жаловавшимся на гниение пшеницы: Пармантье нашел и устранил причину болезни.

Любовь на всю жизнь

При помощи исследований и экспериментов Антуану-Огюстену Пармантье постепенно удалось убедить коллег-ученых в безвредности картофеля и даже доказать его практическую пользу. В 1772 году с картошки был официально снят запрет, однако и это не смогло побороть недоверие простых французов, во второй половине XVIII века погрязших в предрассудках и суевериях.

В этот ответственный момент в истории картофеля очень кстати пришелся неожиданно обнаружившийся у Пармантье талант, как бы мы сейчас сказали, продюсера. Не сумев проложить дорогу своему любимому растению «честным» путем, он решил пойти на маленькую хитрость.

Чтобы привлечь внимание высшего света к картошке, модник Пармантье украшал себя букетиками цветов картофеля

Фото: Mary Evans / DIOMEDIA

Антуан-Огюстен начал с покорения дворян. Он прекрасно понимал, что проще всего это сделать с помощью королевской семьи, с которой был знаком по роду службы. Ему удалось убедить Людовика XVI и его супругу Марию-Антуанетту в пользе картофеля. Больше всего на короля подействовала, конечно, практическая сторона дела: ему очень понравилась идея заменить картофелем пшеницу и избавить королевство от голода и восстаний.

Королева тоже поддержала популяризатора. По одной версии, она прикрепила букетик цветов картофеля к шляпке, а по другой — вставила в волосы. Королевская чета также устроила несколько ужинов, на которых подавались блюда из картофеля.

Хорошие отношения с Людовиком XVI едва не вышли Пармантье боком. После революции у него экспроприировали все имущество. Правда, опала оказалась недолгой — новая власть не меньше старой хотела накормить французов. Революционерам тоже были ни к чему волнения и бунты.

Антуан-Огюстен устраивал тематические ужины, гремевшие на весь Париж. Все два десятка блюд, подававшихся к столу, включая напитки, были приготовлены из картофеля. Славе картофельных ужинов у Пармантье способствовали и знаменитости, посещавшие его дом. Достаточно назвать имена Бенджамина Франклина, Томаса Джефферсона и знаменитого французского естествоиспытателя, основоположника современной химии Антуана Лавуазье. Считается, что именно Джефферсон, в знаменитой библиотеке которого в Монтичелло на видном месте стоял «картофельный» трактат Пармантье, познакомил американцев с картофелем фри во время своего пребывания в Белом доме (1801–1809 годы).

Благодаря Людовику и Марии-Антуанетте, а также находчивости Антуана-Огюстена Пармантье картофель покорил французское дворянство. Надеясь при помощи картошки избавить королевство от голода, король выделил Пармантье в 1787 году большое поле площадью 54 арпана (18,3 га) в местечке Саблон, в западном пригороде столицы. Антуан-Огюстен засадил его картофелем и распустил по окрестным деревням слухи, что на поле посеяно очень ценное растение. Он приказал охранявшим поле солдатам пускать зевак, но, чтобы все было естественно, брать за это деньги. Кроме того, охранники должны были не замечать кражи клубней и уходить с наступлением сумерек, оставляя поле без охраны. Тот факт, что поле охраняют военные, добавлял достоверности слухам о высокой ценности картофеля.

Естественно, горожане и крестьяне из соседних деревень приходили на поле и днем, и особенно по ночам. Они выкапывали картофель, ели его и на собственном опыте убеждались в безвредности и высоких вкусовых качествах.

Начав путь на королевском столе, во Франции картошка быстро стала едой бедняков

Фото: De Agostini Picture Library / DIOMEDIA

Между первым «массовым» успехом картофеля во Франции и окончательным завоеванием королевства — вернее, тогда уже Республики — прошло десять лет: в 1785 году, когда случился очередной неурожай, картофель помог спастись от голодной смерти десяткам тысяч французов на севере страны. В 1795-м он спас от голода тысячи парижан. Картошку выращивали на улицах и площадях столицы и даже в садах Тюильри во время осады первой Парижской коммуны.

Еще одной очень важной вехой в истории этой культуры во Франции стал, по мнению историков, 1794 год, когда мадам Мериго опубликовала первый кулинарный справочник, в котором содержались рецепты блюд из картофеля. Картошку начали называть едой революционеров.

Конечно, Антуан-Огюстен Пармантье занимался не только картофелем. Он был Ученым с большой буквы, значимость которого выражалась в практической пользе его исследований и открытий. К примеру, в 1790 году его совместное с Николасом Дейё исследование химического состава молока получило награду Королевского медицинского общества.

В результате континентальной блокады во Франции практически исчез сахар. В 1808–1813 годах Пармантье, до этого разработавший способ получения сахара из свеклы, придумал, как получать сахар и из винограда.

Он много изучал хлебопечение и разработал новую технологию помола муки, позволившую повысить эффективность процесса на 16%. И все же его любимым продуктом оставался картофель.

С едой как в годы Республики, так и при Наполеоне, который, кстати, хорошо знал нашего героя, было не лучше, чем при короле. Антуан-Огюстен Пармантье лихорадочно искал новые источники питательных веществ и разрабатывал технологии сохранения продуктов. Трудно найти сферу, связанную с едой, которой бы не занимался человек, «раскрутивший» картофель.

При этом Антуан-Огюстен не забывал и о своей основной профессии. Он занимал немало самых высоких постов в фармацевтике Франции — как в гражданской, так и в военной сфере. Пармантье входил в десятки комиссий и комитетов, занимавшихся лекарствами и здравоохранением нации. Достаточно сказать, что он почти два десятилетия — с 1796 года и до смерти в 1813 году — работал генеральным инспектором здравоохранения Франции.

Особое место в жизни Антуана-Огюстена Пармантье занимают исследования в области вакцинации. Первый эксперимент по вакцинации от оспы он, кстати, провел дома. Антуан-Огюстен вложил много сил в разработку вакцины для бедняков. Благодаря его настойчивости центры по прививкам были открыты во всех департаментах Франции.

За свою долгую научную карьеру Пармантье получил 48 дипломов и наград академий и институтов. Он был почетным членом академий Александрии, Берна, Брюсселя, Флоренции, Женевы, Лозанны, Мадрида, Милана, Неаполя, Турина и Вены. Антуан-Огюстен написал 165 книг и работ по агрономии, а также тысячи научных статей. В его послужном списке есть и «бестселлеры». Самый известный, пожалуй, справочник по фармацевтике, который переиздавался не менее десятка раз, в том числе и за границей.

Известность и слава не мешали Пармантье оставаться скромным человеком. Наполеон постановил выделить десять орденов Почетного легиона фармацевтам. Все были немало удивлены, когда выяснилось, что в списке награжденных нет фамилии Пармантье. Недоумение рассеялось, когда выяснилось, что этот список составлял он сам. Естественно, позднее «оплошность» была исправлена и Антуан-Огюстен тоже стал рыцарем этой самой почетной во Франции награды.

За трудами Антуан-Огюстен Пармантье забывал о личной жизни. Он не был женат, у него не было детей. Пармантье скончался 13 декабря 1813 году на 77-м году жизни от легочной чахотки (туберкулеза).

Во время одной из аудиенций Людовик XVI сказал: «Франция не забудет, что вы нашли еду для бедных». И Франция действительно не забыла. На площадях Мондидье и Нёйи в честь «крестного отца картофеля» были воздвигнуты бронзовые статуи, его именем названы улицы в 10-м и 11-м округах Парижа и станция на третьей линии столичного метро, стены которой украшены «картофельной» мозаикой, а также больницы, школы, библиотеки и многое другое. В том числе, естественно, и многочисленные блюда, в основе которых лежит его любимый картофель.