какой зил называли захаром

«Захар Иванович» и другие прозвища, которые давали советские шофёры грузовикам ЗИЛ

Трудно найти человека, у которого бы в детстве не было прозвища. Кому-то везло — «псевдоним» выходил безобидным, кто-то же страдал за рыжие волосы, очки или не совсем атлетическое телосложение.

Интересно, что привычка называть знакомые многим вещи необычными именами, касается не только людей, но и автомобилей. В России трудно найти модель, которой бы отечественные автолюбители не придумали название. Причём это веяние не ново, ведь ещё в 1933 году вышел автомобиль, получивший необычное «имя», да ещё и не одно.

Грузовики «ЗИЛ»: прозвища, которые им давали советские автолюбители

Одна из самых ранних и узнаваемых моделей — «ЗИС-5». Грузовичок выпускался с 1933 по 1958 год. В этот период завод, на котором он собирался, носил гордое имя Сталина.

Однако смекалистые водители разглядели в двух первых буквах не название — «Завод Имени», а вполне себе имя и отчество. Так, «ЗИС-5», вошёл в историю, как «Захар Иванович». Кстати, впоследствии прозвище перекочевало к преемнику «зилка» — «ЗИЛ-157», который появился на свет в 1958 году. Благодаря необычной форме кабины получил прозвище не только «Захар Иванович», но и «Колун». Однако это не все «имена», которые получило авто. Самыми интересными «псевдонимами» стали:

Однако одно из самых необычных — Трумэн. Многие слышали о таком прозвище, но не все знают, как связан отечественный грузовик и американский президент.

Всё дело в «Студебеккере» — трёхосном автомобиле концерна Studebaker Corporation, который выпускался во времена Второй мировой войны. Он стал самым массовым грузовиком, который американское правительство поставляло в СССР по ленд-лизу.

«157-й» внешне очень походил на «Студебеккер», а поскольку в те времена главой США был Гарри Трумэн, его фамилия «приклеилась» к отечественному грузовику.

С 1975 по 1999 завод выпускал ещё одну популярную модель — «ЗИЛ-133». В очертаниях кабины этого грузовичка отечественные водители-фантазёры разглядели морду одного из самых грозных пресмыкающихся. Потому «133-й» запомнился многим как «Крокодил».

Завод «ЗИЛ» занимался выпуском не только проходимых грузовиков, но и автобусов. Один из них засветился в культовом «Место встречи изменить нельзя». Несмотря на то что в сериале он носил гордое имя «Фердинанд», обыватели автобус окрестили «Шараповка».

Не обошёл стороной народный креатив и автомобили, предназначенные для высшего руководства. Их граждане Советского Союза (острые на язык) окрестили «Членовозы». Прозвище настолько пришлось по душе широким массам, что прочно закрепилось в народе. Неудивительно, что и сегодня так называют модели, владельцы которых перемещаются с личным шофёром.

«Эх, Захар Иванович»: какие прозвища советские шоферы придумывали для грузовиков ЗИЛ

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Если Соединённые Штаты Америки в XX веке можно смело считать великой автомобильной державой, то вот Советский Союз был великой державой грузовиков. Стремительно растущая в 1930-е годы экономика требовала огромного количества новых грузовиков. Никакой экспорт не был способен удовлетворить запросы страны в данной области, а потому СССР обязан был начать выпуск своих собственных машин.

Абсолютным рекордсменом по числу собранных прозвищ стал, конечно же, легендарный ЗиЛ-157. Из-за характерной формы капота машину прозвали «Клоном». Однако, данное название прижилось не шибко. На Дальнем Востоке 157-ой получил прозвище «ступа» за схожесть формы кузова с одноименным инструментом. Кроме того, грузовик прозвали «Самоваром», «Бабаем» и «Мурмоном».

А вот модели 164 и 166 из-за характерной формы кузова получили уже совсем другое название. В народе, помимо общепринятого «Захара» и «Зилка», эти машины звали «Крокодилами». Уж больно у них был вытянут нос. Кроме того, грузовики армии и народного хозяйства чаще всего выкрашивали в зеленый цвет, что наводило на определенные аналогии.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Период 50-60-х годов считается переходным временем от первых послевоенных армейских грузовиков ЗИС-151 к машинам второго поколения, разработанным собственными силами, но по-прежнему сохранявшими проамериканскую наследственность в общей конструкции и внешности. Здесь речь пойдет о более совершенном армейском грузовике ЗИЛ-157 Завода имени Лихачева и его многочисленных версиях, о которых мало кто знал.

Полноприводный 2,5-тонный трёхосник ЗИЛ-157 с народными прозвищами «Захар Захарыч», «Крокодил» и «Колун» создавался как несущественно модернизированная версия предшественника, в которой удалось воплотить наиболее прогрессивные решения, не нашедшие поддержки военного заказчика в середине 40-х. Прежде всего, это были все односкатные колёса с одинаковой колеёй, а также система регулирования внутреннего давления воздуха в шинах, заимствованная у амфибии ЗИС-485.

На испытаниях армейский грузовик ЗИЛ-157КД с одноосным технологическим прицепом. 1977 год

Серийное производство автомобиля ЗИЛ-157 началось в сентябре 1958-го, и вскоре он выиграл главный приз на Всемирной выставке в Брюсселе, где его представили как грузовик для сельского хозяйства. Со временем он превратился в высшее достижение отечественной автомобильной индустрии, долгожителя советского автостроения, выпускавшегося в трёх поколениях, и в основное транспортное средство Советской армии и многих зарубежных стран.

Три поколения ЗИЛ-157

В первое поколение 1958-1961 годов была заложена практически неизменная концепция и параметры всего семейства ЗИЛ-157 с мотором увеличенной до 104 сил мощностью, трёхместной цельнометаллической кабиной с откидными лобовыми стёклами, прежней бортовой платформой и новыми облицовками капота и радиатора. Наличие лебёдки в маркировке не упоминалось.

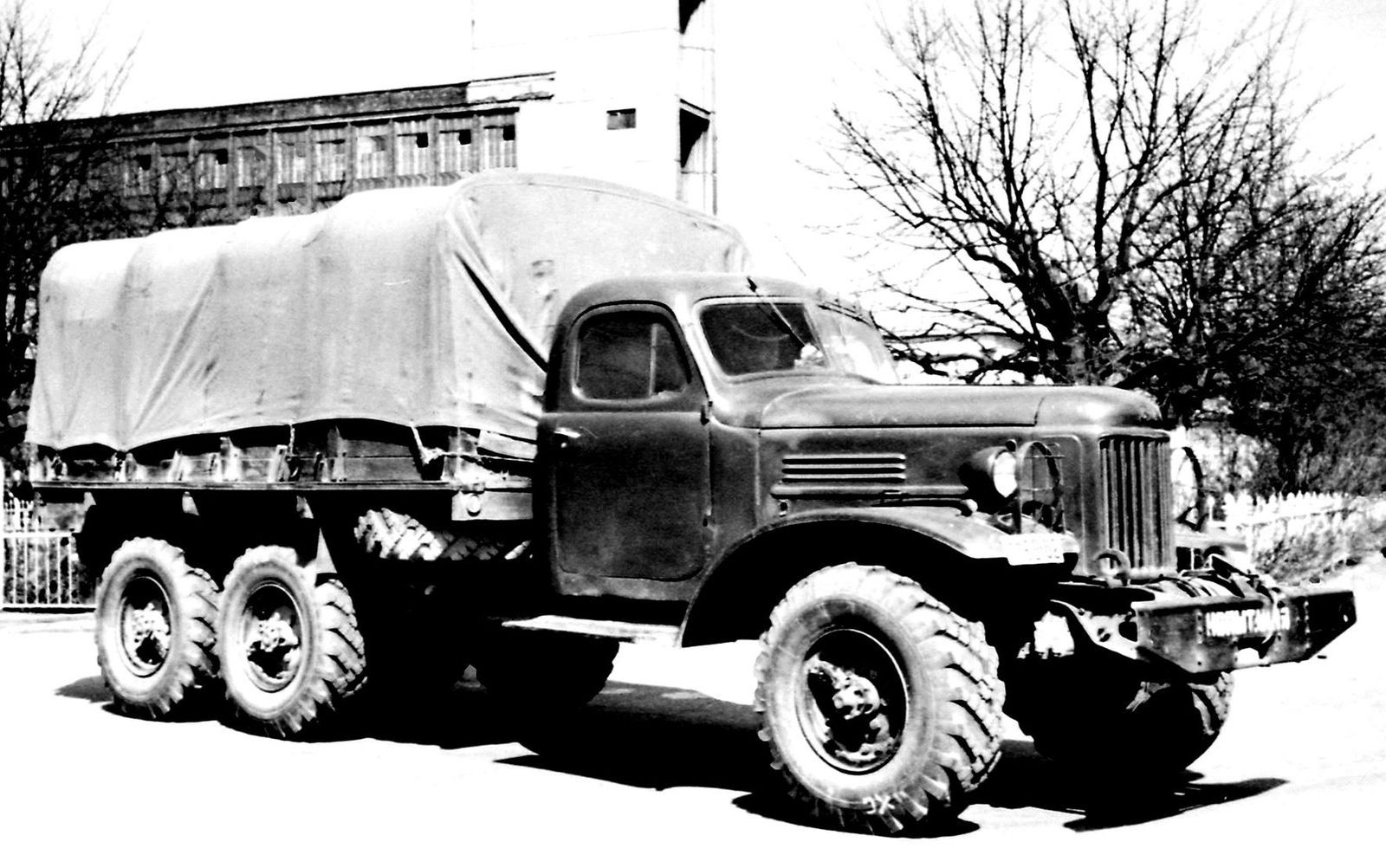

Военный грузовик ЗИЛ-157 первого поколения с тентом и лебёдкой. 1958 год

На машинах второго поколения ЗИЛ-157К (1961-1978 гг.) применялись агрегаты грузовиков ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, которые собирали на соседних конвейерах. На них устанавливали новое однодисковое сцепление, синхронизированную коробку передач и упрощённую систему регулирования давления в шинах.

Автомобиль ЗИЛ-157К второго поколения с передними гидроамортизаторами. 1961 год

Выпуск трёхтонных машин третьего поколения ЗИЛ-157КД (1977-1992 гг.) был развернут на Уральском автомоторном заводе (УАМЗ). Его продукция отличалась установкой 110-сильного двигателя, усиленной ходовой части, новых световых приборов и кузова от ЗИЛ-131.

ЗИЛ-157КД третьего поколения из коллекции завода ЗИЛ (фото автора, 2011 год)

Эти автомобили приобрели обширный шлейф мелкосерийных вариантов, среди которых были односкатные седельные тягачи, шасси для монтажа различных кузовов и надстроек с коробками отбора мощности для их привода, а также экспортные версии для эксплуатации в странах с иными климатическими условиями.

Базовые версии грузовиков с экранированным электрооборудованием трёх поколений носили индексы ЗИЛ-157ЕГ, 157КГ и 157КДГ соответственно.

Экспортный грузовик ЗИЛ-157КЭ с 4,5-тонной лебёдкой в вооруженных силах Финляндии

Военное оснащение на шасси ЗИЛ-157

ЗИЛ-157КД с поперечными скамьями в кузове для личного состава на параде в Москве 9 мая 1985 года

Грузовик ЗИЛ-157К с военнослужащими Советской армии у памятника советскому танку в Праге. 1968 год

От ЗИС-151 новые автомобили унаследовали много прежних профессий, а также впервые получили до 100 вариантов специальных надстроек, включая первые советские средства для транспортировки, заряжания и обеспечения боеспособности баллистических ракет. Об известных «Катюшах» на ЗИЛах мы уже рассказывали.

Типовые кузова-фургоны

В конце 50-х советская военная промышленность освоила серийный выпуск целой гаммы обитаемых кузовов-фургонов разных конструкций, составивших унифицированный типовой ряд. На грузовиках ЗИЛ-157 сначала устанавливали деревометаллические кузова КУНГ-1М, которые впоследствии заменили на облегченные бескаркасные конструкции К-66 и каркасно-металлические КМ-66, созданные для монтажа на автомобили ГАЗ-66. Для особых целей служили раздвижные фургоны К-44 и штабные К-35 автобусного типа.

Серийный кузов-фургон КУНГ-1М на шасси ЗИЛ-157. 1961 год (архив 21 НИИЦ)

Бескаркасный кузов КМ-66У1Д с панелями из армированного пенопласта. 1964 год (архив 21 НИИЦ)

ЗИЛ-157К с раздвижными стенками кузова К-44 для размещения штабных пунктов и столовых. 1964 год (архив 21 НИИЦ)

Радиотехнические средства связи и управления

Многочисленные виды войсковых радиостанций, радиолокационных пунктов, штабных средств управления, радиопеленгаторов и даже систем тропосферной (космической) связи размещались в фургонах КУНГ или К-66, которые базировались на шасси ЗИЛ-157 второго и третьего поколений с экранированным электрооборудованием.

Радиостанция Р-140 «Полоса» в кузове К-66У1Д на шасси ЗИЛ-157КЕГ в венгерской армии

Станция П-15М «Тропа» в кузове КУНГ-1М. 1959 год

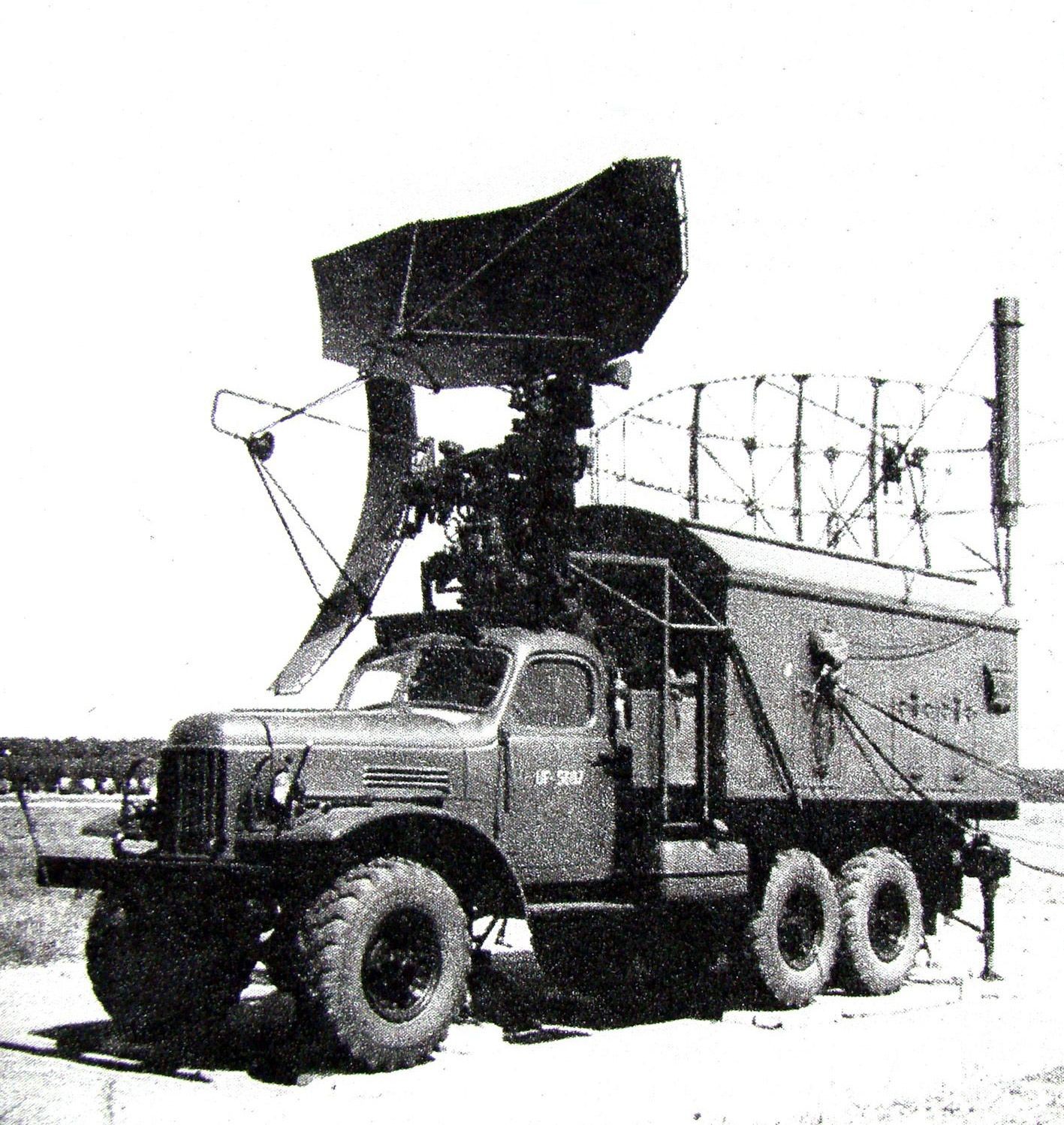

Аэродромная радиолокационная станция РСП-7

Средства технического обслуживания и ремонта автотехники

Узкая специализация авторемонтных средств для проведения технического обслуживания и ремонта различных видов военной техники в полевых условиях привели к созданию в 50-е годы двух основных комплексов подвижных авторемонтных мастерских (ПАРМ) и войсковых автомобильных ремонтно-эксплуатационных мастерских (ВАРЭМ), в которых использовались шасси ЗИЛ-157 с кузовами СН, КУНГ-1М и КМ-66 с ремонтным оборудованием.

Авторемонтная мастерская ВАРЭМ-3Д в кузове СН с надколёсными нишами

Полевая мастерская МТО-60 для технического обслуживания автотехники и вооружения в финской армии

Автомобили топливной службы

Войсковые автомобили этой категории на шасси ЗИЛ-157/157К являлись развитием машин на базе ЗИС-151. На новой механизированной автоцистерне АЦМ-4-157 появился собственный насос, позволивший ей выполнять функции топливозаправщиков. В комплектацию машины АТЗ-3-157 входила удлиненная на 200 литров цистерна, позволившая одновременно обслуживать четырёх потребителей, но конструкция нового водомаслозаправщика ВМЗ-157 практически не изменилась.

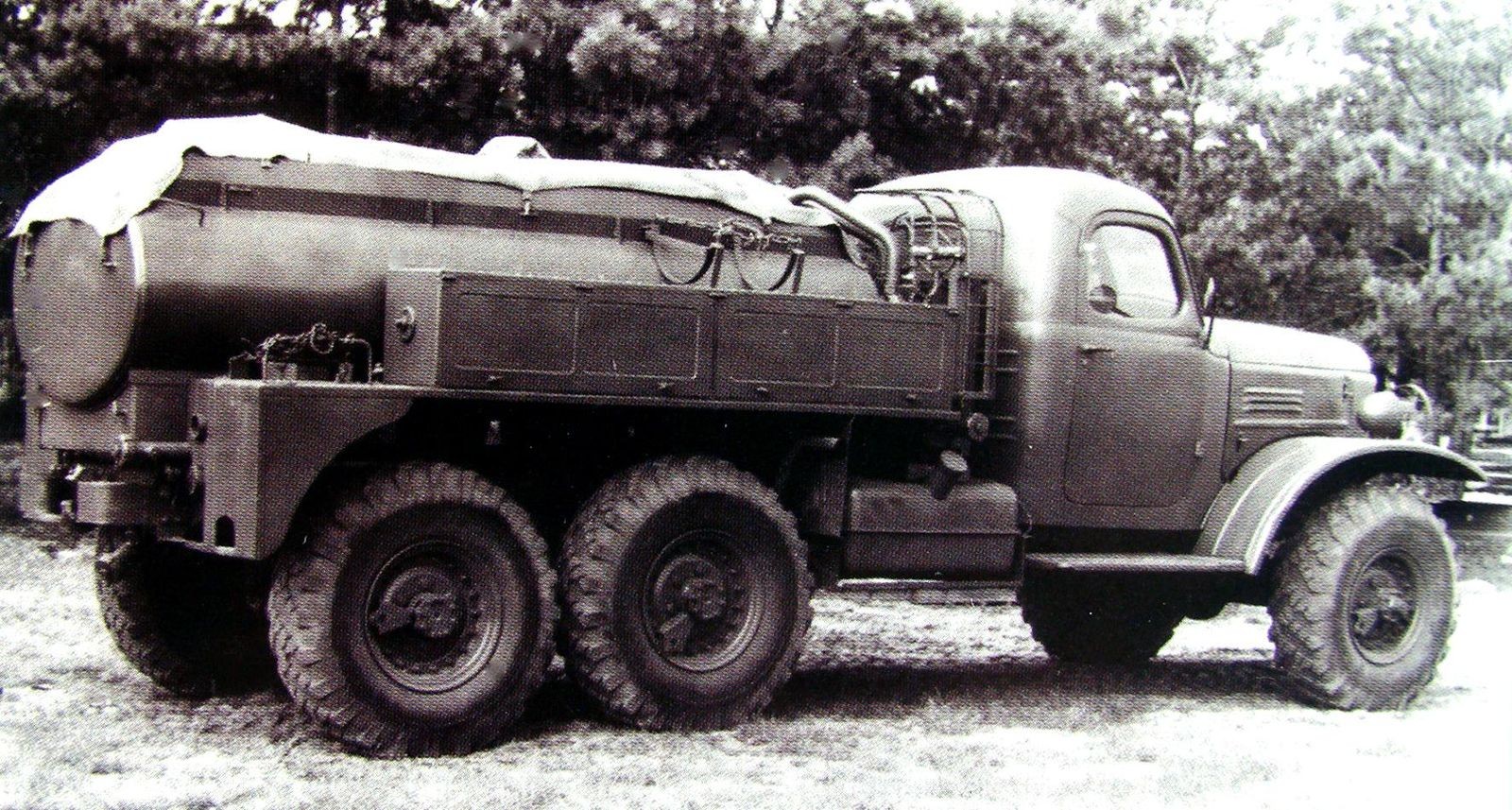

Модернизированная заправочная автоцистерна АЦМ-4-157. 1958 год

Топливозаправщик АТЗ-3-157 с цистерной на 3 500 литров горючего. 1959 год

Средства обеспечения ракетных комплексов

С началом выпуска экранированных грузовиков ЗИЛ-157КГ и 157КДЕ на них начали устанавливать многие виды средств обеспечения подвижных ракетных комплексов и наземной предстартовой подготовки баллистического вооружения малой и средней дальности. Ввиду особой секретности тогда о них никто ничего не знал, а фотографии тех лет не сохранились.

К ним относились заправщики ракетных систем окислителем и компрессорные станции для заправки сжатым воздухом или кислородом, специальные кузова КУНГ для сборки ракетных боеголовок, автомобили-хранилища с глухими кузовами и контейнерами для перевозки боевых частей ракет, машины предстартовой подготовки для проверки кабельного оснащения, перевозки запасных частей, принадлежностей и т. д.

Заправщик окислителем 8Г17М1 на автомобиле ЗИЛ-157ЕГ в польской армии. 1962 год

Мобильная компрессорная станция УКС-400В на шасси ЗИЛ-157КДЕ. 1986 год

Машина 2У657 с закамуфлированным фургоном КУНГ-1М, в котором собирали ракетные боеголовки. 1959 год

Машины войск химической защиты

С появлением автомобиля ЗИЛ-157 завод «Пожтехника» выпускал наиболее распространенную машину 8Т311 для обмыва и нейтрализации спецжидкостями ракетных систем, различной техники, вооружения и ближайшей местности. На смену авторазливочной станции АРС-12Д пришла доработанная модель АРС-12У. В химвойсках служили также дегазационная станция АДМ-48Д и дегазационно-воздушный комплекс АГВ-3М.

Модернизированная авторазливочная станция АРС-12У на шасси ЗИЛ-157 в армии ГДР. 1958 год

Инженерная автотехника

В 1958-м комплект колейных механизированных мостов КММ перекочевал с ЗИСа-151А на шасси ЗИЛ-157 с лебёдкой, а затем – на ЗИЛ-157К. При помощи перегрузочных устройств семиметровый мостовой блок каждого из пяти автомобилей опрокидывался назад и укладывался на нужном участке местности, перекрывая неширокие рвы и канавы.

Базовая машина механизированного колейного моста КММ на шасси ЗИЛ-157. 1959 год

Доработанный ЗИЛ-157К парка ТПП в экспозиции Музея артиллерии и инженерных войск (фото автора)

Такая же ситуация повторилась и с тяжелым понтонным парком ТПП, переехавшим на новый ЗИЛ с платформами для перевозки и сбрасывания понтонов на воду. Новинкой оказалась полковая передвижная мачтовая буровая установка ПБУ-50 с глубиной бурения до 50 метров.

Средний понтон парка ТПП с комплектом деревянного настила в Музее артиллерии в Санкт-Петербурге (фото автора)

Передвижная мачтовая буровая установка ПБУ-50 на шасси ЗИЛ-157К (фото К. Дунаева)

Мобильные средства транспортировки и заряжания ракет

Дальнейшее развитие в 50-60-е годы принципиально новых подвижных зенитных, тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов привело к появлению принципиально новых автомобильных перегрузочных и транспортно-заряжающих машин (ТЗМ).

В 1961-м была принята на вооружение ТЗМ ПР-14А на одиночном шасси автомобиля ЗИЛ-157, входившая в состав зенитного комплекса С-125 «Нева» с двумя твердотопливными ракетами массой около одной тонны каждая.

Транспортно-заряжающая машина ПР-14А с ракетами комплекса «Нева», напоминавшая обычную «Катюшу». 1962 год

Между тем, большие габариты и повышенная масса крупных ракет, а также требования по их безопасности в пути и поддержанию постоянной боеготовности привели к превалирующему применению для этих целей автопоездов с седельными тягачами ЗИЛ-157В/КВ и специальными одноосными полуприцепами для транспортировки одной ракеты.

Впервые опытные автомобили ЗИЛ-157В заменили прежние тягачи ЗИС-151 в 1957 году и работали в составе ТЗМ ПР-11А комплекса С-75 «Двина». Впоследствии их выпускали в нескольких исполнениях для разных версий ракетного вооружения. С 1958-го модернизированная установка ПР-11АМ, доставлявшая зенитные ракеты комплекса СА-75М «Двина», первой стала поступать в вооруженные силы социалистических стран. В дальнейшем эта система пережила ещё несколько вариантов, пока её не заменили тягачи ЗИЛ-131В.

Машины ПР-11АМ с ракетами комплекса СА-75М «Двина» и тягачами ЗИЛ-157КВ. 1967 год

В 1965 году на вооружение полков противоракетной обороны Москвы поступила модернизированная полуприцепная транспортно-установочная машина ПР-3М3 для доставки и монтажа на стационарные стартовые позиции новых зенитных ракет комплекса С-25М «Беркут». Масса заправленной ракеты составляла 3,5 тонны, граница зоны поражения – 45 километров.

Установочная машина ПР-3М3 с 12-метровой ракетой комплекса противоракетной обороны С-25М «Беркут»

К прочим войсковым автопоездам 60-х с тягачами ЗИЛ-157КВ относились полуприцепные транспортные машины или грунтовые тележки с автомобильными узлами, служившие для доставки вооружения колёсных и гусеничных оперативно-тактических комплексов с осколочно-фугасными или ядерными боевыми частями. Их длина чуть превышала 15 метров, максимально допустимая скорость – 40 км/ч.

Транспортная машина 2У663У с теплозащитным чехлом для доставки ядерных ракет комплекса «Луна». 1964 год

Грунтовая тележка 2Т3М для транспортировки тактических ракет с системой обогрева головных частей. 1965 год

На заглавной фотографии – армейский грузовик ЗИЛ-157КД Уральского автомоторного завода в экспозиции Музея военной автомобильной техники в Рязани.

Первый в роду «Захаров»

ПЕРВЫЙ В РОДУ «ЗАХАРОВ»

Поколению 30-х годов прошлого века хорошо известен грузовой автомобиль, прозванный в народе Захаром. Почему «Захар»? Почему именно этот автомобиль? И вообще, какой именно «этот».

Некоторые знатоки советских грузовых авто уверенно называют «Захаром» автомобиль ЗИЛ-157 гражданской версии, другие, не допуская противоречий, – ЗИС-5. Затем в «несомненном» списке появляются ЗИЛ-151, ЗИЛ-150. При этом каждый приводит довольно убедительные аргументы своей правоты. Возникает вопрос: как такое могло случиться, что имя одно, а моделей – множество. Мы решили обратиться к производителю всех этих автомобилей, на завод ЗИЛ – уж они-то знают! Там нам подтвердили, что «Захаром» называли именно ЗИС-5. Но неужели остальные наши собеседники ошибались? «Копнув» еще, мы выяснили, что в то время, когда ЗИС-5 выпускали на Урале, это прозвище дали ему местные остряки. Более поздние автомобили, упомянутые выше, действительно называли «Захарами», но неоспорим факт того, что именно ЗИС-5 первым был удостоен этого человеческого имени. Таким образом, получается, что правы все, и у каждого был свой «Захар», однако ЗИС-5 по праву является основателем этого рода.

К 1933 г., когда появилась первая партия из десяти грузовиков ЗИС-5, в СССР грузовые автомобили производили на Московском им. Сталина (ЗИС), Ярославском и Горьковском автозаводах. Пионером советского грузового автомобилестроения был национализированный в 1918 г. завод Автомобильного московского общества (АМО). Ярославский автозавод выпустил свою первую модель в 1924 г., а Горьковский – в 1932 г. В 1925-1928 гг. в Ярославле выпускали грузовик такой же грузоподъемности, как и у ЗИС-5 (3 т), – Я-3, унаследовавший двигатель и некоторые узлы от американского грузовика White. Однако машина была технически устаревшей даже для своего времени, поэтому ее выпустили небольшой партией в 160 шт. В течение года (с 1928 по 1929-й гг.) также небольшой партией (137 шт.) был выпущен Я-4 с двигателем Mercedes-Benz и грузоподъемностью 4 т. Страна, развивающая индустрию, наращивавшая экономический и военный потенциал, остро нуждалась в грузовиках подобной тоннажности. На заводе АМО, в 1933 г. переименованном в ЗИС, началось производство ЗИС-5, прозванного в народе «Захаром», или «трехтонкой». За год до этого (в 1932 г.) Горьковский автозавод запустил в производство ГАЗ-АА («полуторку») грузоподъемностью 1,5 т. Именно ГАЗ-АА и ЗИС-5 в течение многих десятилетий будут самыми массовыми гражданскими и военными грузовиками СССР.

Предшественниками ЗИС-5 были две модели московского автозавода – АМО-2 и АМО-3. Конструкция АМО-2 имела прогрессивные для своего времени новшества: гидравлический привод тормозов, диафрагменный бензонасос, батарейную систему зажигания и даже специальный компрессор для подкачки колес, приводимый в действие от двигателя. Прототипом для АМО-2 послужил американский грузовик Autocar-SA. АМО-3 фактически был модификацией АМО-2 с незначительной модернизацией.

Внешне ЗИС-5 был очень похож на АМО-2 и 3, однако конструкция автомобиля подверглась серьезным изменениям. Увеличенные (по сравнению с американским прототипом) диаметры цилиндров позволили повысить мощность двигателя с 60 до 73 л.с., были серьезно доработаны коробка передач, карбюратор, радиатор, карданный вал, конструкция рамы и мостов. Гидравлический привод тормозов заменили механическим. Общие принципы модернизации можно выразить несколькими словами: упрощение конструкции, ремонтопригодность, мощность, простота производства.

Шестицилиндровый нижнеклапанный двигатель ЗИС-5 доказал свою эффективность и надежность – его производили более 30 лет. Своей максимальной мощности он достигал при 2300 об/мин, а максимального крутящего момента – при 1200 об/мин. Низкооборотистый двигатель объемом 5555 см 3 позволял грузовику двигаться на очень низкой скорости – 4-5 км/ч, что имело определенную практическую ценность. Удачное распределение массы автомобиля, хороший подбор передаточных чисел шестеренок коробки передач в сочетании с тяговитым низкооборотистым двигателем – эти факторы обеспечивали на удивление неплохую проходимость заднеприводного грузовика. Силовой агрегат ЗИС-5 был крайне неприхотлив к качеству топлива, он мог работать на бензине с октановым числом ниже 60, расходуя 30-33 л на 100 км. В годы войны при дефиците не только высокооктанового топлива, но и топлива вообще, в баки ЗИС-5 заливали даже светильный керосин, и ничего – ездил.

Интересной особенностью отличалась рама грузовика, которая не была полностью жесткой. Под воздействием продольных сил скручивания рама «играла», то есть частично гасила колебания дорожной поверхности. При этом полуэллиптические рессоры оставались достаточно жесткими, чтобы выдерживать массу перевозимого груза. ЗИС-5 мог не только перевозить 3 т груза, но и буксировать при этом прицеп массой 3,5 т.

Наряду с выпуском базовой модели ЗИС-5 началось производство его модификаций с удлиненной базой. Так, на шасси ЗИС-11 выпускались пожарные машины, ЗИС-12 использовался в качестве платформы для прожекторов, зенитных установок, звукоулавливающих устройств, ЗИС-13, оснащенный газогенератором, работал на древесных чурках, ЗИС-14 с усиленной рамой, рессорами и никелированными облицовками радиаторов и бамперами шли на экспорт. Вообще, ЗИС-5 и его модификации (в том числе автобус ЗИС-8) были первыми отечественными экспортными автомобилями. Они поставлялись в десять стран Европы и Азии.

Всего же на базе ЗИС-5 производилось 19 модификаций, в том числе автобусы ЗИС-8, ЗИС-16, санитарные ЗИС-16С и ЗИС-44, первый советский седельный тягач ЗИС-10, самосвал ЗИС-19, полугусеничные ЗИС-22 и 42, газогенераторные (топливо – древесные чурки) ЗИС-13, 21, 41, газобаллонный ЗИС-30,полноприводный ЗИС-32. На базе ЗИС-5 был сконструирован и произведен в единственном экземпляре электромобиль ЛЭТ (1935 г.).

В октябре 1941 г. в связи с приближением к Москве немцев и непрекращающимися налетами авиации началась эвакуация ЗИСа. Цеха завода попали в разные города. Управление всех подразделений завода осуществлялось из Челябинска. Туда же был эвакуирован кузнечно-прессовой цех, в Ульяновск – цех по производству шасси. В Миассе начали собирать двигатели и коробки скоростей, в Шадринске делали радиаторы. Весной 1942 г. на заводе в Ульяновске начался выпуск упрощенной военной версии ЗИС-5 – ЗИС-5В. Летом того же года возобновилось производство и на московском заводе. С июля 1944 г. ЗИС-5В собирали и в Миассе.

Во время Великой Отечественной войны широко использовался и трехосный вариант ЗИС-5, получивший маркировку ЗИС-6. Его выпуск был начат еще до войны – в 1934 г. На нем был установлен тот же двигатель, что и на ЗИС-5. В связи с большей грузоподъемностью (4 т) рама была усилена, изменениям подверглись коробка передач и трансмиссия. ЗИС-6 оснащался увеличенным радиатором и топливными баками большего объема. Тормоза с тем же механическим приводом были дополнены вакуумным усилителем. Этот грузовик использовался не только в варианте с бортовой платформой, но и как шасси для реактивных установок «Катюша», артиллерийский тягач, пожарная машина, заправщик, автокран, передвижная мастерская или электростанция, шасси для автобусов. На его основе был сконструирован бронеавтомобиль БА-11.

Ближе к концу войны ЗИС-5 снова стали выпускать в довоенной комплектации. После войны в конструкцию внесли некоторые изменения. Механический привод тормозов заменили гидравлическим, мощность двигателя увеличили до 85 л.с., установили центробежно-вакуумный регулятор опережения зажигания.

В 1948 г. двигатель (мощность 90 л.с.), предназначенный для новой, еще разрабатывающейся модели ЗИС-150, был испытан на шасси ЗИС-5. Небольшая партия этих грузовиков получила маркировку ЗИС-50. Машины обладали хорошей проходимостью и неплохой скоростной динамикой.

Несмотря на то, что на дорогах страны уже появлялись более современные грузовики – ЗИС-150, ГАЗ-51, МАЗы и КрАЗы – выпуск старичка ЗИС-5 продолжался до 1963 г. «Захарка» был надежным товарищем и другом в самые тяжелые для страны времена. И он не подвел.

Благодаря отдельным энтузиастам и реставрационно-техническим клубам автомобили тех времен (в том числе и «трехтонки») можно увидеть и по сей день. Они участвуют в военных парадах, автомобильно-технических праздниках и съемках художественных фильмов.

Президент харьковского технического клуба «Самоходъ» Александр Павлович Осетров рассказал журналу о двух восстановленных силами клуба грузовиках ЗИС-5.

А.П.: Нам сообщили, что в одном из хозяйств Харьковской области, возле забора, на приколе, уже лет пятнадцать стоит Урал ЗИС-5. Мы захотели его приобрести. Хозяин грузовика – Николай Васильевич Майборода – на этой машине и воевал, и работал после войны. Грузовик был выпущен на Урале в 1943 г. Николай Васильевич сел на него в 1945 г., после войны работал в АТП, возил уголь. Время брало свое, состарились оба. Николай Васильевич вышел на пенсию, а грузовик хотели списать. Пенсионеру удалось уговорить начальство продать ему ЗИС. Автомобиль передали с документами, и ветеран еще долго на нем ездил. Потом, когда у Николая Васильевича уже не было сил заниматься ремонтом, он поставил машину на прикол. Хулиганы и охотники за металлом украли с машины очень много мелких деталей. Кузов и кабина сгнили.

Этот автомобиль мы восстанавливали с 2001 по 2003 гг. силами четырех техстанций. Пришлось делать почти все, от начала до конца, целой была только рама, ее в нескольких местах чуть-чуть подварили. Были восстановлены двигатель, коробка, ходовая. Новые поставили только современный генератор и резину. Кроме того, в машине сохранены родные колесные диски и приборы. Потом мы отдали этот Урал ЗИС-5 на 110-й ремзавод Министерства обороны, где ему восстановили кузов.

Также мы реставрировали ЗИС-5 1936 г., который долгое время эксплуатировали в харьковской автошколе ДОСААФ как учебную машину для курсантов. После того, как зимой кто-то забыл слить воду из системы охлаждения, треснул блок цилиндров. Двигатель на замену тогда найти не смогли, и грузовик поставили на постамент на аэродроме, который находится при въезде в Харьков. Перед одним из юбилеев ДОСААФ машину решили восстановить, и в 2003 г. ее «возвратили к жизни» на том же 110-м ремзаводе. Там автомобилю поставили другой двигатель, заменили много деталей в заднем мосту. На этом предприятии еще в 1943 г., после освобождения Харькова, ремонтировали технику, доставленную с полей сражений. Благодаря тому, что восстановление автомобиля производилось на заводе, где были специалисты, средства и необходимое оборудование, работы завершились быстро – за 4-5 месяцев.

R&E: Какие возникают ощущения, когда садишься за руль этих машин?

А.П.: Сразу обращает на себя внимание звук работы низкооборотистого двигателя – слышно как работают поршни. Ветераны рассказывали, что машина очень легко заводилась кривым стартером, как говорится, с пол-оборота, в любое время года. Зимой достаточно было залить горячую воду в двигатель – и машина заводилась. Коробка передач работает с двойным выжимом и перегазовкой (на старых машинах отсутствовали синхронизаторы в коробке передач, поэтому переключаться приходилось по-особенному: при переходе на высшие передачи – два раза выжимать сцепление, второй раз – в нейтральном положении рычага переключения передач; при переходе на низшие – добавлять в том же положении рычага «перегазовку» – короткое нажатие на педаль газа). Кроме того, у ЗИС-5 имеется особый открывающийся ветровичок на лобовом стекле – сейчас такого нет ни на одной машине. Еще один любопытный момент: на приборной доске нет датчика топлива. Сбоку от горловины бензобака имеется щуп с насечками, с помощью которого и можно определить количество бензина в баке. По рассказам ветеранов, благодаря удачному высокому расположению трамблера, машина очень хорошо проходила через глубокие лужи и броды. Вода даже могла заливаться внутрь кабины, а машина все равно шла.

Рассказывали еще, что заливали в двигатель и бензин с керосином, и один керосин.

R&E: А сейчас какой бензин заливаете в эти грузовики?

А.П.: Заправляемся 76-м. Стараемся находить его на заправках. Высокооктановый заливать нельзя, потому что сгорят поршни. Заправщики, когда узнают для какой цели покупается такой бензин, часто доливают еще и сверх оплаченного.

R&E: Как вы подбираете расходные и запчасти, например, тормозные колодки?

А.П.: Мы берем аналоги, подходящие для ЗИС-5. Колодки ставим КАМАЗовские. Другие расходные материалы подбираем экспериментальным путем.

R&E: Как часто выезжают отреставрированные ЗИСы?

А.П.: Примерно 8-10 раз в год. Мы ездим на такие праздники, как Парад на День Победы, День освобождения Харькова, 23 февраля, День автомобилиста, День музеев, и другие мероприятия, посвященные автотехнике. Приглашают нас и на исторические реконструкции боевых действий.

R&E: Много ли подобных восстановленных машин в Украине?

А.П.: Думаю, около десяти экземпляров.

R&E: Реставрируют ли их в других странах?

А.П.: Их много восстановили в России. Урал ЗИС-5 вместе с «полуторкой» представлены в экспозициях американских музеев. При этом на информационных табличках указано, что это копии американского «Аутокара».

У нас, к сожалению, большого музея такой техники нет. Если бы были площади, на которых можно ее размещать, мы восстановили бы еще штуки четыре ЗИСа. С этой проблемой сталкиваются многие клубы – отреставрированную технику попросту негде хранить.

R&E: Существуют ли проблемы с регистрацией подобных машин?

А.П.: Конечно. Большинство таких машин не имеют документов и номеров. Например, во время войны номера на автомобили вообще не устанавливали – не было смысла, ведь срок жизни фронтовых машин был небольшим. Современное законодательство не позволяет регистрировать такие авто. Ассоциация историко-технических обществ Украины неоднократно поднимала этот вопрос перед правительством, но результат пока нулевой. Кроме того, за старые машины с большими объемами двигателей приходится платить большой транспортный сбор. Если таких авто несколько, сумма получается очень значительной. В связи с этим обычным людям – не коллекционерам, и которым такая машина досталась, например, по наследству, проще сдать ее на металлолом, чем платить такие деньги. При продаже переоформить такой автомобиль также очень проблематично и дорого. Иногда возникает мысль, а стоит ли? Зачастую в таких случаях на покрытие финансовых затрат сбрасываемся всем клубом.

R&E: И напоследок, планирует ли клуб «Самоход» еще восстанавливать «трехтонки»?

А.П.: Сейчас мы восстанавливаем третий ЗИС-5. Поскольку два отреставрированных бортовых грузовика у нас уже имеются, на шасси третьего планируем сделать автобус, подобный «Фердинаду» из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», или пожарную автомашину ПМЗ-6.