какой знаковой системе обучали обезьян в первых успешных языковых проектах

Трибьют Канзи, обезьяньему патриарху, который всех озадачил

28 октября 2020 года исполнилось 40 лет Канзи. Это самый известный представитель бонобо — карликовых шимпанзе, дикие популяции которых обитают в Экваториальной Африке на территории Демократической Республики Конго. Канзи известен как первый представитель своего вида (и человекообразных обезьян в принципе), самостоятельно освоивший языковое общение.

Канзи можно назвать «раскрученной» персоной в области антропологии. В частности, о нем рассказано в книге Светланы Бурлак «Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы», а еще в 1996 году вышла отдельная книга, посвященная этому примату. Канзи упоминается в книге Александра Маркова «Обезьяны, кости, гены», книге Франса де Вааля «Истоки морали», которая в оригинале называется «The Bonobo and The Atheist», а также в журнале «Троицкий вариант». Общее впечатление о Канзи можно составить по этой публикации с сайта «Антропогенез», а в особенности по книге З.А. Зориной и А.А. Смирновой «О чем рассказали говорящие обезьяны».

История изучения

Интерес к бонобо в XXI веке в принципе достаточно высок, так как считается, что они наиболее близки к нашему общему предку (от которого произошли люди, шимпанзе и бонобо). Тем не менее, в работах Вааля и других исследованиях основное внимание уделяется поведенческим и, в частности, сексуальным привычкам бонобо. Языковые и когнитивные способности Канзи, а также его ближайших кровных родичей, освещены значительно более скупо – что отчасти объяснимо, так как Канзи — лабораторная обезьяна, и ему, возможно, просто повезло родиться в нужном месте в нужное время. Поэтому в данной публикации я хочу рассказать именно о выдающихся языковых способностях Канзи, а также о том, насколько могут считаться настоящей речью его коммуникативные навыки.

Попытки научить обезьяну человеческой речи известны как минимум с начала XX века. В 1913 году Надежда Николаевна Ладыгина-Котс приобрела маленького шимпанзе Иони, который прожил у нее полтора года, а затем умер от инфекции. Гораздо более интересны биографии гориллы Коко (1971-2018) и шимпанзе Уошо (1965-2007), а также шимпанзе по имени Ним и прозвищу Чимпски (1973-2000) Коротко охарактеризуем языковое развитие каждого из этих приматов — в том числе, чтобы показать, в чем их сходство с Канзи и отличие Канзи от них.

Уошо, Коко, Ним

Уошо воспитывалась в человеческой семье у психологов Аллена и Беатрис Гарднеров, которые успешно научили ее американскому жестовому языку для глухонемых (амслену). Такой подход был избран с целью исправить недостатки более раннего опыта, проведенного примерно 10 годами ранее – когда психологи Кит и Кэтрин Хейс пытались обучить человеческому языку шимпанзе Вики. Вики смогла освоить всего четыре слова, но это, вероятно, связано с отличиями в устройстве гена FOXP2, который отвечает у человека за речевую деятельность, а у шимпанзе – нет. Кроме того, обезьяны с трудом осваивают контроль над дыханием, необходимый для связной речи, и не могут сравниться с человеком по подвижности губ. По оценке Гарднеров, Уошо самостоятельно овладела более чем 200 лексемами, причем, умела изобретать составные жесты самостоятельно придумывая названия для ранее незнакомых предметов. Опыт Гарднеров подвергся критике, которую психолог Герберт Террейс выразил как «Смысл увиденного понят человеком, а он приписывает эту способность обезьяне». Опыт, поставленный Гарднерами с Уошо, Террейс попытался повторить с шимпанзе по кличке Ним Чимпски – что прозрачно намекает на персону знаменитого лингвиста Ноама Хомского. Ноам Хомский (род. 1928) полагает, что сугубо человеческая языковая способность заключается в освоении грамматики, а не только отдельных слов и простейших синтаксических конструкций. Ним не освоил синтаксических конструкций, хотя и выучил около 125 жестов. Вполне вероятно, что все дело в неверной постановке эксперимента — Ним был лабораторным животным, тогда как Уошо с раннего детства воспитывалась в человеческой семье.

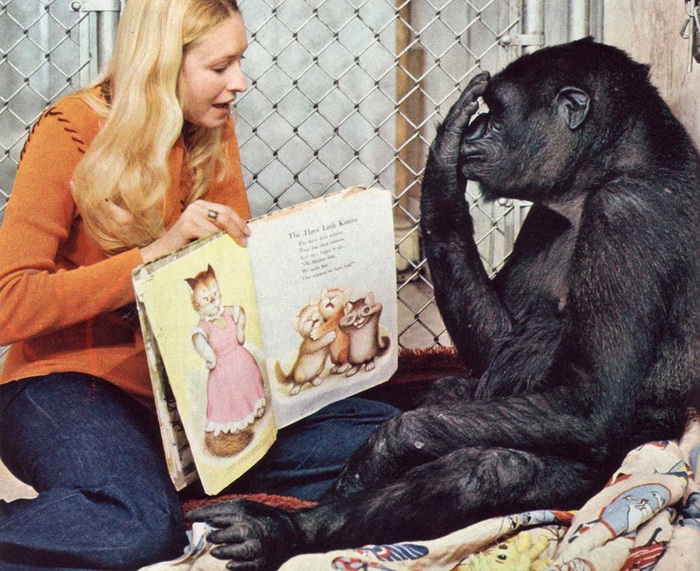

Значительно больших успехов в освоении человеческого жестового языка добилась горилла Коко. Она выучила около 1000 жестов, умела шутить, ругаться, выражать скорбь, легко изобретала новые понятия. Также она помогла освоить около 600 жестов самцу Майклу, вместе с которым жила с 1979 года. Здесь также отметим, что Коко целенаправленно обучали амслену с возраста около 1 года.

Феномен Канзи

Феномен Канзи заключался в том, что он по малолетству просто сопровождал Матату на занятия йеркишем. И, тогда как Матата испытывала огромные сложности с изучением этого языка, Канзи превосходно освоил его, просто находясь рядом, играя и дурачась. Известно более 13 000 предложений, которые он самостоятельно составил из лексиграмм.

В статье «The emergence of knapping and vocal expression, embedded in a Pan/Homo culture», подготовленной в 2004 году в университете штата Джорджия, затрагивается не менее важный аспект развития Канзи, нежели его речевая деятельность – а именно, фактическая неспособность Канзи и его сестры Панбаниши к изготовлению каменных орудий. Мы подробнее рассмотрим этот феномен ниже, но пока остановимся на приведенном в этой статье списке факторов, подчеркивающих уникальность развития Канзи и Панбаниши:

Процесс воспитания и культурной адаптации этих бонобо весьма отличается от аналогичных языковых проектов по следующим причинам:

(a) При работе не использовалось системы ассоциативного обучения и/или вознаграждения.

(b) Детенышей не отлучали от (приемной) матери.

(c) Детеныши воспитывались одновременно в человеческой культуре и сообществе бонобо.

(d) Не предпринимались попытки обучать звуковой коммуникации ни Канзи, ни Панбанишу, но они сами пробовали общаться как фонетически, так и лексически.

Кроме того, уже в одной из первых статей о Канзи, вышедшей в 1999 году, указано, что он обладает «рудиментарными синтаксическими навыками». Предполагается, что Канзи можно сравнить с ребенком, страдающим специфическим расстройством речи (SLI), и педагогическая работа с Канзи напоминает работу с такими детьми.

Наиболее важный аспект, касающийся воспитания Канзи – как раз в том, что его никто специально не «натаскивал на язык». Напротив, Канзи воспитывался в человеческом обществе, где пользовался именно таким повышенным вниманием, которое получает ребенок с задержкой в развитии, если эту задержку удастся диагностировать достаточно рано. Именно поэтому Канзи удалось развить лингвистические и когнитивные навыки, значительно превосходящие самые смелые ожидания о подобных способностях приматов.

Итак, для демонстрации вполне человеческой языковой способности Канзи важно продемонстрировать, что он понимает и использует не только синтаксис, но и грамматику. Приведем два примера (рассказывает Сью Рамбо, преподавательница Канзи):

В другом случае Канзи продемонстрировал способность к осознанному выбору из множества вариантов на основании сообщенной ему информации:

В ответ на просьбу «Принеси помидор, который лежит в микроволновке» Канзи должен был проигнорировать несколько помидоров, в том числе, лежащий прямо перед ним, и сходить к микроволновке. Открыв микроволновку, он должен был проигнорировать другие предметы, лежащие в ней, и вернуться с одним лишь помидором. Если бы он понимал только отдельные слова, «помидор» и «микроволновка», то сходил бы к микроволновке, вернулся и передал экспериментатору тот помидор, который лежал ближе всего. Однако, поскольку Канзи понимает рекурсивную семантику, заключенную в обороте «который в микроволновке», он осознал, что экспериментатор говорит не о любом из помидоров, лежащих в комнатке, а о конкретном, находящемся именно там, где указано. Особенно важно, что, при отсутствии такой конкретики в синтаксической структуре, например, «Сходи к микроволновке и принеси помидор», Канзи замечал такую разницу и возвращался с любым помидором, а не именно с тем, что лежал в микроволновке.

Таким образом, человеческая языковая способность во многом заключается в умении усвоить грамматику родного языка. Ребенок, развивающийся в человеческом обществе (не являющийся «маугли») легко осваивает один или несколько языков, на которых с ним говорят до трехлетнего возраста, и особенно в трехлетнем возрасте. При этом он отнюдь не получает такого систематического обучения, как при осваивании иностранного языка, усваивает язык спонтанно, методом проб и ошибок. Именно это произошло с Канзи и его сестрами. Согласно выводам, сделанным в статье «Kanzi, evolution and language» (Канзи, эволюция и язык), языковой способностью мог обладать последний общий предок человека, шимпанзе и бонобо, но лишь у человека эта способность оказалась важной с эволюционной точки зрения.

Здесь важно упомянуть, что Канзи общался высказываниями и предложениями не только с людьми, но и со своими сестрами, в особенности с Панбанишей. Примеры таких эпизодов, в которых фигурировали как вокализации, издаваемые самими бонобо, так и обращение к клавиатуре с лексиграммами:

Панбаниша – Канзи: Панбанише показали мешочек арахиса и попросили передать Канзи, что она видела. Она издала очень тихий звук. Канзи немедленно ей ответил и набрал на клавиатуре лексиграмму «арахис».

Язык или просто коммуникация?

Все вышеизложенное позволяет сформулировать принципиальный вопрос о том, что же демонстрируют все подобные опыты: настоящий язык или только коммуникацию? Исследования с участием Канзи вызвали резкую критику в научном сообществе, в частности, со стороны Стивена Пинкера, автора книг «Язык как инстинкт» и «Чистый Лист». Он сказал, что Канзи своими навыками «напоминает ему медведей из московского цирка, которых научили кататься на одноколесном велосипеде». По мнению Пинкера, Канзи изучил элементы человеческой коммуникации, освоив клавиатуру с лексиграммами, но языковой эту способность назвать нельзя. Пинкер в частности, указывает, что «Чтобы насчитать сотни слов обезьяньего словаря, исследователи также «переводили» указующее движение шимпанзе как жест «ты», объятия как знак «обнимать»; подбирание чего-либо с пола, щекотание и поцелуи как знаки «подбирать», щекотать и «целоваться». Зачастую одно и то же движение шимпанзе истолковывали как разные «слова», в зависимости от того, каким, по мнению наблюдателей, могло быть соответствующее слово в данном контексте. В том эксперименте, где шимпанзе общались с компьютером, клавиша, которую шимпанзе должен был нажать, чтобы включить компьютер, была переведена как слово «пожалуйста».

В диссертации, защищенной в университете штата Айова, однако, указано, что способности взрослого Канзи никак нельзя свести к дрессировке. Отмечается, что бонобо как вид в целом склонны к активной коммуникации в группе, поэтому Канзи мог изучать и систему лексиграмм, и английский язык как «второй» и «третий» иностранный. Учитывая вышеупомянутое замечание о том, что Канзи занимался изучением лексиграмм с самого юного возраста, а также рос одновременно в человеческом социуме и социуме бонобо, его развитие скорее можно сравнить с развитием ребенка-билингва. При этом Канзи употребляет несколько сотен слов, а понимает до трех тысяч, сочетая использование лексиграмм и английского жестового языка. Он достиг таких успехов в изучении языка во многом потому, что это занятие было ему интересно, и напоминало скорее игру, чем учебу. Также лингвистические занятия Канзи не имели практического значения в качестве средства для выживания.

В данном контексте интересно отметить, что Канзи не заинтересовался изготовлением орудий труда. Но он заинтересовался разведением огня и поджариванием пищи – Сью Рамбо рассказывает, что Канзи увидел процесс разжигания огня по телевизору и попросил, чтобы его этому научили. Недаром так известна фотография, на которой Канзи шурует палочкой в костре:

Не менее интересно посмотреть небольшое видео, демонстрирующее, что Канзи умеет обращаться с зажигалкой и подкидывать в костер дровишки:

Другая знаковая фотография демонстрирует, с каким удовольствием Канзи выдувает мыльные пузыри:

При всей кажущейся невинности и несерьезности эта игра доказывает, что Канзи, в противовес общепринятому мнению, умеет контролировать напор выдуваемого воздуха – что является одним из важнейших условий для членораздельного голосового общения.

Вернемся, однако, к вопросу изготовления орудий труда. Известно, что обычные шимпанзе достигают в этом такого мастерства, что выдвигается предположение, будто каменный век у них длится уже не менее 4000 лет. Подробнее об изготовлении каменных и деревянных орудий шимпанзе и другими обезьянами рассказано здесь. Речь идет и о каменных отщепах, и о «наковальнях» для раскалывания орехов, и о приспособлениях для сбора меда, и о полноценных копьях. Александр Марков рассказывает о том, что шимпанзе просто не хватает оперативной памяти для изготовления сложных орудий труда, и даже раскалывание орехов дается им достаточно сложно. В другой статье при этом отмечается, что бонобо, живущие в Конго, значительно уступают шимпанзе в изготовлении орудий труда, хотя, колоть орехи камнями умеют.

Канзи также не сумел сам научиться изготовлению орудий труда. Почти цитата из книги Александра Маркова «Обезьяны, кости, гены»:

«Он научился раскалывать камни, бросая один на другой сверху. При этом действительно получаются обломки с острыми краями, которыми можно пользоваться как орудиями. Но технология, применявшаяся «человеком умелым» — держать в одной руке «ядрище», в другой «молот» и откалывать отщепы точными ударами, — по-видимому, оказалась для Канзи слишком сложной. Он пытался так работать, подражая экспериментаторам, но удары получались слишком слабыми».

Заключение

Итак, можно сделать вывод, что исключительные лингвистические успехи Канзи ближе к настоящему языку, чем к животной коммуникации. Вполне вероятно, что в дикой природе такой высокоинтеллектуальный самец просто не нашел бы применения языковой способности и обошелся коммуникацией, присущей представителям своего вида. Также, как указано в этом материале с сайта «Этология», феномен говорящих обезьян может означать, что коммуникативная функция ошибочно считается важнейшей и основополагающей функцией языка. Возможно, язык появился у наших предков как средство для описания окружающего мира и его систематизации во все более абстрактных категориях. Развитая коммуникация при этом уже могла присутствовать в сообществах таких приматов.

Языковое общение упирается в объем оперативной памяти, о котором уже упоминалось выше, и из-за недостаточности которого многие шимпанзе затрудняются колоть орехи. Канзи же остается печальным располневшим альфа-самцом небольшой лабораторной стаи бонобо и только добавляет неопределенности к вопросу о том, какой же фактор – трудовой или языковой – сделал из обезьяны человека.

Планета (говорящих) обезьян: Как люди учили приматов говорить, и что из этого вышло

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Пока опыт за опытом, в ходе которого обезьяны должны были учиться произносить слова, проваливались, всё выглядело ожидаемо. Осмысленная речь — признак разума, а человеку было бы немного неуютно обнаружить, что превосходство его как исключительно разумного вида сомнительно.

Но, осмысляя один из провальных экспериментов, с обучением шимпанзе Вики, исследователи вдруг поняли, что сконцентрировались на её способности к устной речи и совсем не обращали внимания на то, что она отлично выражала свои чувства и желания жестами, а порой и картинками. Вики любила кататься на автомобиле и приносила вырванные из журналов изображения машин, когда хотела попросить её покатать. Голосовой аппарат шимпанзе мало подходил для речи, но ведь человек тоже не всегда разговаривает голосом. Веками люди использовали жестовый язык, как вспомогательный (например, индейцы Северной Америки) или как основной (люди с немотой).

Если голосовой аппарат обезьяны не приспособлен к устной речи, оставалось выяснить, хватит ли мощностей её мозга на жестовую и письменную речь и насколько эта речь будет «человеческой», с пониманием структуры предложения, иносказаний, времён.

Обезьяны, которые смогли говорить руками

Первой обезьяной, выучившей жестовый язык, была шимпанзе по имени Уошо. При обучении она как наблюдала за людьми, говорящими на жестовую языке, так и получала объяснения, как показать то или иное слово. Усвоив около триста пятидесяти знаков, Уошо непринуждённо общалась на все интересующие её темы. В основном, конечно, это были еда и игры.

Очень скоро выяснилось, что Уошо способна к иносказаниям. Не зная точного слова для какого-то предмета или животного, она описывала его, соединяя два других слова — такие составные слова есть во многих человеческих языках, включая русский (например, «летучая мышь»). Так, не зная жеста для утки, Уошо назвала её водяной птицей. Узнав, что некий жест обозначает открытие двери, она тем же жестом просила об открытии бутылки или коробки. Наконец, она сама догадалась ругаться словом «грязный».

Кроме того, Уошо явно хорошо понимала английский на слух. Однажды она удивила учёных, увидев летящий самолёт и попросив покатать её на нём. Поскольку ей никогда не рассказывали о самолётах на занятиях, понять, что это не птица, Уошо могла, только прислушиваясь к разговорам окружающих.

Оказались способны к жестовому языку и другие человекообразные обезьяны. Первопроходцами для своих видов стали орангутан Чатек, бонобо Канзи, горилла Коко. Языковой запас и речевое развитие у них были разные. Лидировал крошка-бонобо с маленькой по сравнению с остальными обезьянами головой. «Проще» всех оказался Чатек, он вообще не любил и не особенно понимал разговоров на абстрактные темы.

Если сначала обезьян учили напрямую, то позже стали изощряться. Например, называли предметы вслух на английском, и через некоторое время учили жесту, привязывая его к слову на английском, а не к предмету. Выяснилось, что так тоже работает.

Обезьяны, которые научились читать и писать

Чтобы понять, действительно ли обезьяны говорят или их наставники просто толкуют, подобно пифиям, их беспорядочно используемые знаки, учёные решились проверить способность обезьян читать и писать — если не буквами, то хотя бы специальными абстрактными символами. Общение при помощи наборов символов было нестественным, неудобным, непохожим на то, с чем обезьяна могла бы столкнуться в природе. Для него надо было или выложить карточки в ряд, или нажимать на кнопки с символами. Но с этим справились и подопытная шимпанзе Сара, и молодые бонобо Кандзи с Панбанишей.

Более того, выяснилось, что читать-писать бонобо могут выучиться так же просто, походя, как человеческие дети. Символам пытались научить мать Кандзи и Панбаниши. Кандзи в то время просто вертелся рядом и в какой-то момент стал выполнять задания, видя, что мать с ними не справляется.

Обезьяны, которые учили сами

Говорить, выполняя задания людей, которые за это вкусно кормят, совсем не то же самое, что поддерживать языковую среду и культуру самостоятельно. Интересно ли «говорящим» обезьянам общаться друг с другом и способны ли они передавать свой навык дальше?

К горилле Коко подселили по очереди двух самцов. Первым был Майкл (он же Михаэль). Мать Майкла вместе с другими родственниками убили на его глазах на мясо. Детёныша спасли и привезли в Австрию, где стали обучать жестовому языку. Процесс пошёл хорошо, и люди решили, что они с Коко были бы отличной парой. Увы, при всей нежной привязанности Коко и Майкл не только не зачали детей, но даже не пытались это сделать. Вероятно, они даже не знали, как. Зато с удовольствием общались друг с другом.

Второй самец был неговорящим, и Коко играла с ним так, как играла бы с животным вроде собаки или кошки. Кстати, котят она обожала.

Когда Уошо оказалась среди неговорящих шимпанзе, она во время течки подзывала самца жестовой фразой «подойди обнять!». Вскоре самец тоже использовал эту фразу. Когда Уошо ещё жила отдельно и ей дали на воспитание детёныша, она немедленно стала учить его фразе «иди сюда!», осознанно и очень упорно (это поймёт любая мать). Потом она учила его самого жестовым словам, показывая их и складывая правильно его пальцы. Закончился эксперимент с Уошо тем, что сейчас в Америке существует целая ферма говорящих шимпанзе.

Орангутан Чатек за попытку побега, да ещё с заложницей-студенткой, был сослан в зоопарк. Одиннадцать лет он сидел в небольшой клетке, пока его не перевели в лучшие условия. От скуки он пытался научить жестовому языку охранника, чтобы было с кем пообщаться.

Человек научил обезьяну говорить?

Почему кошку можно научить понимать много слов, копировать человеческие интонации, даже издавать отдельные осознанные сигналы, но не строить предложения и не обсуждать чувства? Что в мозгу человекоподобное обезьяны есть такого, что можно переключить на распознавание речи?

Современные методики позволили выяснить, что у шимпанзе за речь отвечает та же часть мозга, что и за распознавание мимики. А с бонобо и орангутанами всё оказалось ещё интереснее. Наблюдения помогли установить, что они и до человека пользовались жестовыми языками, правда, гораздо проще по структуре и лексике. Например, словарь орангутанов насчитывает только шестьдесят жестов-слов.

Получается, человек думает о себе слишком много, считая, что только он способен придумать речь, понимать течение времени (всё шимпанзе отлично отличали прошлое и будущее), пользоваться иносказаниями…

Но то, что рядом с нами живут похожие на нас разумные существа, ещё не значит, что Землю может ждать участь планеты обезьян. Людей гораздо больше, чем всех шимпанзе в мире, даже вместе с бонобо, гориллами и орангутанами. Развиваются обезьяны не дальше уровня человеческого ребёнка-дошкольника. Ну и, наконец, мы просто в разы лучше вооружены.

Текст: Лилит Мазикина.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

«Грязный Джек, дай пить!»: как ученые научили обезьян говорить и что это значит для науки

Теории и практики

Практически все используемые человеком знаковые системы так или иначе восходят к языку и представляют собой его производные. Исследования психологов показывают, что язык — не только важнейший инструмент человеческого интеллекта, но и обязательное условие его формирования. В издательстве Corpus выходит книга Бориса Жукова «Введение в поведение», посвященный многолетним попыткам человека понять других живых существ. В рамках спецпроекта с премией «Просветитель» T&P публикуют главу «Когда горилла заговорила» о том, как обезьяны овладевают языком с активным словарным запасом в 600 слов.

Дети, родившиеся с нормально сформированным мозгом, но не овладевшие языком («маугли» или больные тяжелыми формами детского аутизма), обречены на глубокую умственную отсталость. Как возник этот удивительный феномен — неизвестно, но если предполагать, что он сформировался естественным путем, то есть в ходе эволюции, то, может быть, самые близкие к человеку виды способны хотя бы до степени овладеть им? Руководствуясь этой простой мыслью, ученые еще в 1920-е годы попытались обучить человекообразных обезьян речи — как с помощью обычных методов дрессировки, так и путем воспитания в человеческой семье (как, в частности, Надежда Ладыгина-Котс). Результаты этих многочисленных, продолжавшихся десятилетиями проектов были двусмысленными: обезьяны прекрасно понимали то, что говорили их воспитатели, но их собственная речь даже в самых успешных проектах не шла дальше считанных слов.

Как-то в начале 1960-х американские зоопсихологи Аллен и Беатрис Гарднеры смотрели научный фильм об одной из так и не заговоривших обезьян — шимпанзе Вики, воспитанной психологами Китом и Кэтрин Хейс. Вики выучила всего четыре слова и произносила их всякий раз с немалым трудом. Но Гарднеры заметили, что каждая такая попытка сопровождалась выразительными движениями рук обезьяны, позволявшими понять ее, даже если фильм шел без звука. И у них возникла мысль: а что, если попытаться научить шимпанзе такому человеческому языку, который не требует непосильной для них координации движений губ и языка, — жестовому языку глухонемых? Аллен предлагал провести этот эксперимент в строго контролируемых условиях лаборатории, но Беатрис настояла на том, чтобы «объект» жил и рос в окружении людей, а обучение языку было такой же органичной частью повседневной жизни, как в обычных человеческих семьях.

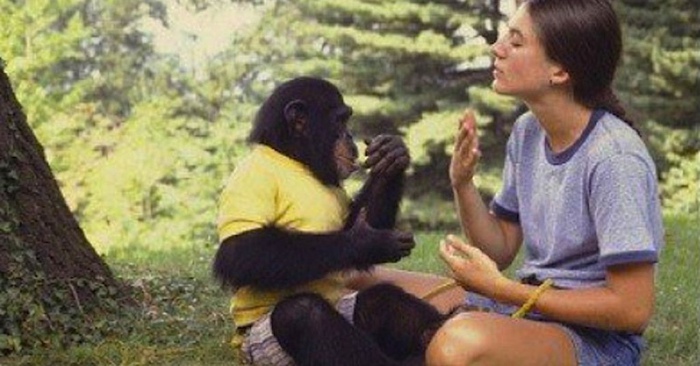

Беатрис Гарднер и Уошо

В 1966 году Гарднеры и их сотрудник Роджер Футс начали работать с Уошо — годовалой самкой шимпанзе, обучая ее языку, известному как ASL (American Sign Language), или амслен. К концу третьего года обучения Уошо могла изобразить 85 слов и охотно ими пользовалась. (Позднее активный словарный запас Уошо продолжал расширяться и в итоге превышал 200 слов.) Это не удивило ее воспитателей: начиная эксперимент, они ожидали, что шимпанзе выучит много знаков амслена, будет их вполне правильно применять и, может быть, даже строить из них простые фразы, но вот вопросы, отрицание или разница между фразами, отличающимися порядком слов, окажутся для нее непреодолимым барьером. Однако юная шимпанзе перемахнула этот барьер, даже не заметив, что тут была какая-то трудность. Мало того: при встрече с новыми предметами Уошо сама начала давать им двусловные имена, построенные так, как это часто делается в английском языке и еще чаще — в языках типа пиджин-инглиша. Холодильник она назвала «холод-ящик», лебедя на пруду — «вода-птица», арбуз — «пить-конфета», редиску — «еда-ай-больно». А будучи запертой в клетку и чрезвычайно этим недовольной, просигналила служителю: «Грязный Джек, дай пить!» До этого случая ее собеседники использовали слово «грязный» только в буквальном значении, но обезьяна уловила, что это слово всегда употребляется с неодобрением, — и тут же превратила его в ругательство.

Общение с «говорящими» обезьянами показывает, что они вполне способны думать о том, чего в данный момент нет

Разумеется, новые возможности использовал не только Террейс и вообще не только скептики. Почти одновременно с Гарднерами другой исследователь, Дэвид Премак, начал работу с шимпанзе Сарой. Он предложил ей разработанный им самим язык условных символов — абстрактных фигур, каждая из которых обозначала какой-то предмет, действие и т.д. (При этом фигуры не имели ни малейшего внешнего сходства с тем, что они обозначали.) Сара могла «высказываться», извлекая нужные знаки из набора и вешая их на магнитную доску. По сравнению с проектом Гарднеров проект Премака имел как преимущества, так и недостатки. В его рамках невозможно было выяснить, способны ли обезьяны сами придумать не только названия-комбинации из уже известных им знаков, но и новые знаки (амслен дает им такую возможность, и Уошо воспользовалась ею по крайней мере дважды в жизни, придумав жесты для понятий «прятки» и «нагрудник»). Кроме того, на жестовом языке можно поговорить где угодно, а на языках, подобных созданному Премаком, — только там, где есть специальная установка и набор символов. Зато работа Премака «с порога» отметала одно серьезное возражение. Дело в том, что шимпанзе выполняют жесты (как и вообще все, что они делают) довольно небрежно по человеческим меркам, и скептики утверждали, что Уошо складывает пальцы «как попало», а человек видит в этом тот жест, которого он ждет. Язык Премака исключал такую интерпретацию: отвечая экспериментатору, Сара могла выставить только тот или иной стандартный знак, а не «невнятный» или «промежуточный». То, как она это делала, не оставляло сомнений: она пользуется условными символами вполне осмысленно.

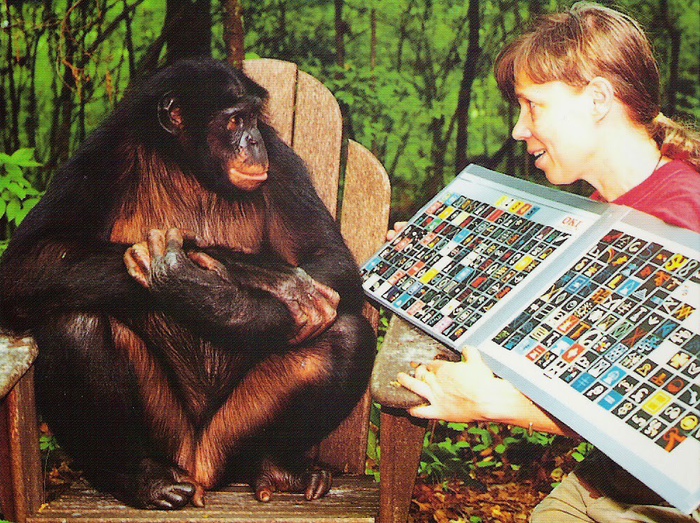

Подход Премака был развит и усовершенствован в 1980-е годы сотрудниками Йерксовского национального приматологического центра. Разработанный ими условный язык-посредник йеркиш включал многие сотни хорошо различимых абстрактных значков — уже не вырезанных из пластика, а нанесенных на клавиши специально сконструированной огромной клавиатуры и проецируемых на большой экран. Еще одно отличие работ в Йерксовском центре состояло в том, что здесь группы обезьян жили собственным автономным сообществом, а люди лишь время от времени приводили их в лабораторию для общения и работы.

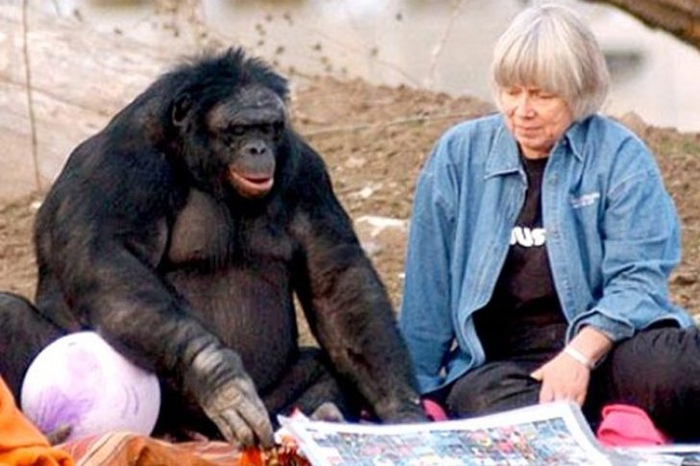

Звездой Йерксовского центра стал молодой бонобо Канзи. Он выучил йеркиш, можно сказать, нечаянно: знакам учили его приемную мать Матату (у шимпанзе и бонобо приемные дети — обычное дело), а Канзи вертелся рядом — кувыркался, лез обниматься, уплетал какие-то лакомства и вообще развлекался, как мог. Убрать его из лаборатории было нельзя — разлученная с сыном Матата закатила бы истерику, и дальнейшая работа стала бы невозможной. Исследователи старались не обращать внимания на юного сорванца, пока он в момент не начал вполне осмысленно отвечать на вопросы вместо матери. После этого ученые начали работать с ним уже целенаправленно — и были вознаграждены: Канзи оказался едва ли не самым способным из всех обезьян, которых учили языкам-посредникам, его активный словарный запас составляет около 600 слов (считая только регулярно используемые), а пассивный измеряется тысячами. Матата же, кстати, так толком и не освоила язык, и позднее Канзи, а затем его сводная сестра — родная дочь Мататы Панбаниша — служили матери переводчиками.

Горилла Коко заявила своей воспитательнице Фрэнсин Паттерсон, что она, Коко, хорошая птичка и умеет летать

Впервые за всю свою историю люди смогли в полном смысле слова поговорить с существами других биологических видов. Даже если оставить в стороне философское значение этого достижения и ограничиться чисто научной его стороной, то антропоидные языковые проекты наконец-то позволили нам заглянуть непосредственно в психику животных — пусть и очень немногих. У исследователей поведения наконец-то появилась возможность обойти проблему «молчания второго субъекта», узнать то, что невозможно узнать никакими наблюдениями и экспериментами. Да, обезьяньи высказывания просты — обычно в них от двух до пяти слов, — а словарный запас небогат. Самые продвинутые активно используют 400–500 слов, хотя понимают гораздо больше (впрочем, в всего около 600 самостоятельных, несоставных слов — и это полноценный человеческий язык, на котором выходят газеты и вещают радиостанции). Да, девять десятых этих высказываний представляют собой просьбы или требования: «дай», «открой», «пойдем» и т. д., — а более содержательное попадается в них редко, как золотые крупинки в речном песке. И все же «говорящие» обезьяны оказались способны использовать слова в расширительном и переносном значении, ругаться, шутить, фантазировать, спорить, учить друг друга обретенному языку и говорить друг с другом на нем. Вот лишь несколько примеров.

Канзи. © National Geographic/Vince Musi

Канзи больно ущипнул собачонку, ожидавшую ласки (бонобо и шимпанзе вообще не любят собак). «Плохо!» — упрекают его воспитатели. «Нет, хорошо!» — насупившись, набирает на пульте Канзи. Уошо, обидевшаяся за на Роджера Футса, сигналит ему: «Роджер, поди сюда!» Футс, не думая худого, подходит, и Уошо от души отвешивает ему пинка. Другой воспитаннице Футса, шимпанзе Люси, нравилось, чтобы он ее щекотал, и она нередко просила его: «Роджер щекотать Люси!» Однажды он ответил ей: «Люси щекотать Роджер!» «Роджер щекотать Люси?» — переспросила удивленная обезьяна и, получив в ответ «Нет, Люси щекотать Роджер!», принялась его щекотать.

Тот же Футс ухитрился обучить шимпанзе Элли амслену, поясняя значение того или иного жеста не показом означаемого им предмета, а произнесением соответствующего слова (как уже говорилось, обезьяны хорошо понимают человеческую речь, хотя и не могут ее воспроизвести). Видя или прося ложку, Элли делал знак, которому его учили, произнося spoon, но не показывая никакой ложки. Горилла Коко заявляет своей воспитательнице Фрэнсин Паттерсон, что она, Коко, хорошая птичка и умеет летать. А когда Фрэнсин предложила ей показать, как она летает, Коко ответила: «Птичка понарошку, дурачусь!» — и радостно рассмеялась. В другой раз Коко, большая любительница животных, грустно сказала об умершем котенке, что «он ушел туда, откуда не возвращаются».

По сути дела, это снова возвращает нас к проблеме естественного: как соотносятся все эти впечатляющие достижения обезьян в языковых проектах, с их естественными интеллектуальными и коммуникативными процессами? В данном случае, однако, этот вопрос стоит особенно остро благодаря одному чрезвычайно интересному аспекту. Как известно, у человека способность говорить и понимать язык жестко (пожалуй, более жестко, чем какая-либо другая психическая функция) привязана к строго определенным участкам мозга. Причем правильно созреть, «сложиться» эти структуры могут только в том случае, если в период их созревания ребенок слышит (или ощущает каким-либо иным образом) человеческую речь. Если же он лет до шести не встретился ни с одним человеческим языком, он уже никогда не научится говорить — что и доказывают трагические истории реальных «маугли». Успешное освоение обезьянами языков-посредников позволяет предположить, что в их мозгу есть эти (или аналогичные) структуры и что они достаточно развиты. Чем же они были заняты с незапамятных времен и до 1966 года, когда Аллен и Беатрис Гарднеры начали работать с юной Уошо? Что стимулирует их до такой степени, что позднее они позволяют обезьянам овладеть языком-посредником?