при каком генсеке полетел гагарин

Рассекречены архивные документы первого полёта Юрия Гагарина в космос: Что скрывали власти долгие годы

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Идеальный полёт?

Все советские средства массовой информации в один голос твердили как мантру, что всё прошло «идеально». Одновитковой полёт Юрия Гагарина проходил строго по плану и завершился ровно через 108 минут после старта, чётко в том месте где и должен был. При этом, однако, никто не удосужился объяснить, почему после приземления «Восток» встречала не поисковая команда, а местные жители и военнослужащие ближайшей части.

Все документы, касавшиеся полёта были строго засекречены. Поднимать все эти архивы начали только после 1991 года. Целых двадцать лет исследователи разбирали документы и лишь недавно начали выходить подробные сборники, где были точно описаны все правдивые подробности этого события. Согласно фактам, первый космический полёт не просто не прошёл «идеально». Он вполне мог закончиться ужасной катастрофой и даже гибелью пилота.

Не очень удачный проект

На сегодняшний день уже известно, что до того, как стартовал корабль с Юрием Гагариным на борту, в космос запускали семь аналогичных кораблей. Самый первый беспилотный корабль–спутник в СССР запустили в мае 1960 года. Всего четыре дня спустя, после команды на торможение и спуск, в системе ориентации произошёл сбой. Спутник наоборот разогнался и стал подниматься всё выше и выше. Потом был запуск космического корабля с подопытными собаками на борту: Лисичкой и Чайкой. К сожалению ракета взорвалась почти сразу после запуска.

19 августа был запущен второй корабль с Белкой и Стрелкой. Этот полёт уже привлёк всеобщее внимание. Через день космический аппарат приземлился в расчётном районе, с животными было всё в порядке. Потом был отправлен в космос третий корабль с собаками Пчёлкой и Мушкой. Пробыв один день на орбите, при возвращении на Землю корабль сильно отклонился от предписанной траектории. В результате система аварийного подрыва объекта уничтожила его. Эта информация достоянием общественности не стала. Произошедшее тщательно скрывали. В декабре того же года был запущен ещё один аппарат с собаками Альфа и Жемчужная. При возращении по неизвестным причинам отказала третья ступень ракеты, сработала система аварийного спасения. Корабль совершил аварийную посадку недалеко от посёлка Тура в районе реки Нижняя Тунгуска. Аппарат был найден, собаки тоже. Всё аккуратно собрали и вывезли. Этот запуск нельзя было назвать успешным и сведения о нём тоже скрыли.

Иными словами, на начало 1961 года из пяти космических полётов только один завершился безаварийно. Это была недопустимая результативность. Проект нужно было полностью пересматривать и менять. Только вот времени на это не было. США со дня на день должны были реализовать свой проект полёта первого человека в космос. Советский Союз не мог этого допустить. Было принято решение продолжить испытания.

В начале марта состоялся запуск точной копии корабля «Восток». Только на борту был не живой астронавт, а манекен. Вместе с Иваном Ивановичем (как его в шутку назвали) поместили собаку Чернушку. На этот раз всё прошло без эксцессов. Корабль совершил полёт и приземлился, только не там, где было запланировано. В конце марта был запущен ещё один корабль-спутник. На его борту была собака по кличке Звёздочка. Всё прошло прекрасно, только приземление опять произошло не там, где было рассчитано. Учёные не смогли установить точную причину, по которой корабли перелетают своё расстояние. Подобный недостаток был признан незначительной погрешностью. Главное, что космонавт уцелеет. Главный конструктор ракетно–космической техники Сергей Павлович Королёв пошёл на этот риск и дал приказ готовить запуск корабля с живым пилотом на борту.

«Поехали!»

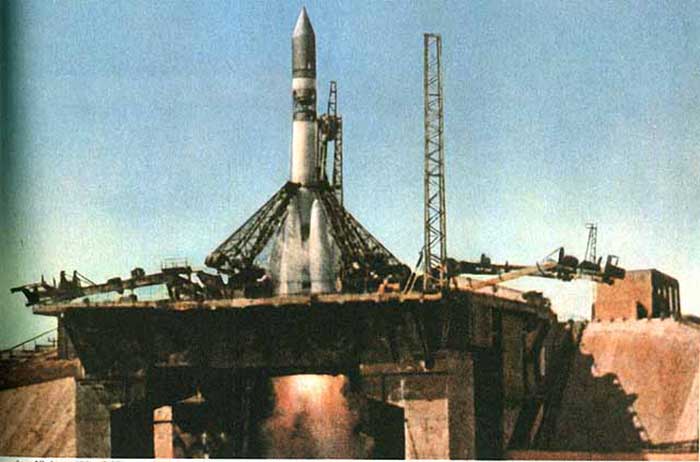

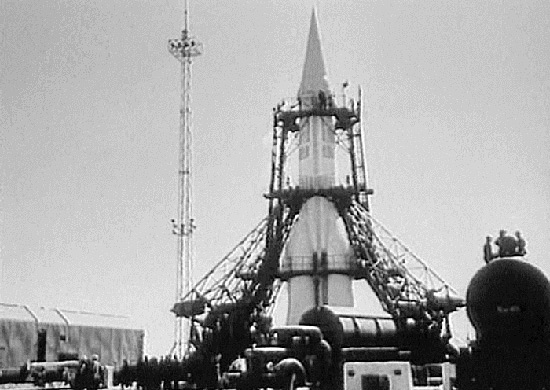

Старт пилотируемого космического корабля «Восток» состоялся 12 апреля 1961 года, в 9:07 по московскому времени. Он взлетел с полигона Тюра–Там, который позднее переименуют в космодром Байконур. Во время взлёта Гагарин произнёс своё историческое: «Поехали!». Королёв вдогонку прокричал: «Мы все желаем вам доброго полёта!»

В девять утра корабль с первым в мире живым космонавтом на борту, вышел на орбиту. Перигей был 181 километр, а апогей превысил расчётные цифры на целых 92 километра! Причиной этого стал серьёзный сбой в системе радиоуправления. На полсекунды позже планируемого произошло разделение третьей ступени. Аппарат набрал уже большую, чем нужно, скорость. Это было очень опасно. Ведь планируемая высота выбиралась из расчёта, что если вдруг двигательная установка внезапно откажет, корабль затормозит естественным путём и сойдёт с орбиты самостоятельно. Занять это должно было около пяти—семи суток. Под этот срок были рассчитаны все возможные запасы систем жизнеобеспечения. Сход с реальной орбиты означал увеличение этого срока более чем в три раза. К этому времени пилот гарантированно был бы мёртв.

В ходе полёта космонавт старался всё время поддерживать связь с Землёй. Сигнал не всегда был устойчивым и Юрий Алексеевич не мог быть полностью уверен, что его слышат. Вскоре космический корабль «Восток» прошёл область над Гавайскими островами, пересёк Тихий океан, обогнул с юга мыс Горн и приблизился к Африке. Гагарин попробовал «космическую» еду, запив её консервированной водой. Позднее космонавт расскажет, что всё было просто отлично.

Пилот наблюдал Землю, окружающие звёзды, бескрайнее космическое пространство. Он постоянно записывал показания всех приборов. Гагарин надиктовывал их на бортовой магнитофон и дублировал в бортовом журнале. Были и мелкие неприятности. В состоянии невесомости от Гагарина «сбежал» карандаш. Стало нечем делать записи. В магнитофоне закончилась плёнка. Космонавт вручную перемотал её на середину. Гагарин продолжил делать записи, но часть ценной информации о полёте из-за этого была утрачена навсегда.

После отделения корабля от носителя, сразу произошло включение программно–временного устройства. Потом это устройство запустило систему ориентации. Система направила корабль в необходимом направлении. Затем включился тормозной двигатель. По расчётам он должен был отработать ровно 41 секунду. Но в клапане оказался небольшой брак и двигатель отключился раньше положенного. Это привело к тому, что магистрали наддува остались открытыми. В них под огромным давлением стал поступать азот. В результате корабль закрутило со скоростью 30 оборотов в секунду. В докладе пилот писал об этом так: «Получился какой-то кордебалет: голова–ноги, голова–ноги. Всё это на огромных скоростях. Вокруг всё кружилось. Передо мной мелькали то Африка, то небо, то горизонт. Я только и мог, что закрывать глаза от Солнца. Свои ноги я поставил прямо на иллюминатор. Шторки не закрывал. Мне самому было безумно интересно, что происходит. Я ждал пока настанет момент разделения, а он всё не наступал. »

Аварийное приземление

В результате совокупности всех мелких технических неполадок и несоответствий, сложилась совершенно уникальная ситуация. Пилот не имел никакой возможности оценить степень опасности развивающихся событий. Надо отдать должное Юрию Алексеевичу — он не запаниковал. Гагарин делал всё возможное, чтобы полёт проходил по плану. Космонавт засёк время по часам и продолжил контролировать происходящее. Когда наконец отсеки корабля всё же разделились, аппарат находился это над Средиземным морем. Высота была не более 120 километров.

Космический корабль продолжил движение, его вращение стало постепенно замедляться. Перегрузки всё нарастали. Кабина ракеты озарилась ярко–багровым светом. Лётчик услышал странное потрескивание, но откуда оно исходило так и не понял. Гагарин решил, что этот звук является эффектом от теплового расширения оболочки корабля. Юрий Алексеевич почуял запах чего-то горелого. В глазах у него потемнело от значительных перегрузок. Всё это продлилось какие-то секунды, но космонавт уже успел попрощаться с жизнью. Потом внезапно всё прекратилось. Гагарину стало легче.

Вход корабля в плотные слои атмосферы был зарегистрирован в Симферополе местным измерительным пунктом. Некоторое время спустя, на скорости чуть более 200 метров в секунду, на семикилометровой высоте, система открыла крышку люка и произошло катапультирование пилота. Сработал основной парашют, Гагарин вылетел из кресла. Вместе с этим отделился аварийный запас в контейнере. По непонятным причинам он не повис на фале, а сорвался. Таким образом, лётчик был лишён всех необходимых медикаментов, продуктовых запасов, рации и пеленгатора. Когда Юрий Алексеевич находился на высоте три километра над Землёй, раскрылся запасной парашют. Управлять ими двумя Гагарин не мог, поэтому летел спиной вперёд. Только когда он оказался на высоте тридцать метров, его развернуло лицом. Так он смог хорошо приземлится и не травмироваться.

В общем посадка лётчика вполне может считаться удачной. Это произошло недалеко от деревни Смеловка Энгельсского района Саратовской области, прямо на свежевспаханное поле колхоза «Ленинский путь». Если сверить по документам длительность полёта, то получится сто шесть минут, а не сто восемь, как уверяли всех почти пятьдесят лет.

Запланированное место приземления было согласно расчётам чуть севернее села Акатная Маза Хвалынского района Саратовской области. Прогнозы предвещали перелёт, но корабль, наоборот, не долетел до места почти две сотни километров. Лётчика не ждали здесь. Космонавт самолично погасил купола парашютов, смог освободиться от всех привязей и пешком отправился на поиски людей.

Для науки этот полёт был и остаётся бесценным

Как показали засекреченные ранее документы, корабль «Восток» с технической точки зрения был весьма далёк от совершенства. Успех космического полёта был волей случая. Страшно даже подумать о том, как могло обернуться дело для Юрия Алексеевича. Не лучшая участь ожидала и учёных, которые занимались этим космическим полётом. Это было целиком и полностью политическое решение. Нельзя было позволить Соединённым Штатам стать первыми. Любой ценой. Статус передового космического государства был на кону. Никакой риск не был чрезмерным. Цена ошибки могла оказаться непомерной. Работу всех инженеров, ракетчиков–испытателей и конструкторов можно без излишнего пафоса назвать подвигом.

Для научного мира запуск человека на орбиту стал той самой отправной точкой, которая стала началом новой эры для человечества. Это помогло разрешить все споры, которые велись учёными на протяжении целых десятилетий. Ведь до полёта человека в космос никто ничего толком не знал об условиях вне Земли. Конечно, наука знала, что межпланетное пространство — это пустота. Но вот к примеру, считалось, что комет и метеороидов гораздо больше. Именно эти небесные тела считали основным препятствием для космических путешествий. Не были учёные осведомлены и о влиянии перегрузок, а также радиационной опасности. Сегодня это является самой главной проблемой.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Миссия номер один: как СССР сумел вырваться вперед в космической гонке

12 апреля 1961 года случилось событие, определившее по большому счету весь ХХ век: Юрий Гагарин, первым среди землян, сумел преодолеть оковы тяготения и облететь вокруг планеты. Но до сих пор вызывает удивление, как в разоренном войной СССР сумели накопить научный и промышленный потенциал для такого прорыва. О том, без чего был бы невозможен полет Гагарина, вспоминали «Известия».

С чего всё начиналось?

22 июля 1951-го в космос слетали честные дворняги Дезик и Цыган — и стали первыми млекопитающими, вернувшимися обратно живыми. Геофизическая ракета В-1В с ними на борту поднялась на высоту 101 км, преодолев линию Кармана, условную границу, отделяющую атмосферу Земли от просторов космоса. А потом контейнер с первыми космическими псами приземлился в нескольких километрах от стартовой площадки, в Капустином Яре. Они вернулись живыми и даже радостно лаяли! Правда, Цыган слегка порезался во время приземления. Королев обнимал и целовал их.

Не стоит скрывать очевидного: так же как и американцам, нашим конструкторам помогла немецкая трофейная «Фау-2». Ее модификацией была первая советская баллистическая ракета Р-1. А затем в КБ Сергея Королева создали Р-1В, ракету исследовательскую, предназначенную в том числе для запуска живых организмов. Она была оснащена парашютной системой спасения полезного груза. Двигатель РД-100 был создан в ОКБ Валентина Глушко.

Отбор среди собак шел основательный. Вес: 6–7 кг, рост: не выше 35 см, возраст: от 2 до 6 лет, без болезней и физических отклонений. Дезик и Цыган тренировались на центрифуге и в барокамере, как настоящие космонавты-люди. Дезик через неделю после полета погиб при очередном опыте, а Цыган благополучно прожил еще 10 лет.

Об этом эксперименте не сообщали газеты, всё происходило под плотной пеленой секретности. Широкая публика узнала о подвиге дворняг лишь в 1991 году. Покорение космоса считалось делом военным, стратегически важным, напрямую связанным с обороной страны.

«Семерка»

А потом появилась ракета, которая перевернула отношение ученых к исследованию космоса. Это была Р-7 — легендарная «семерка», самая надежная ракета в истории космонавтики, снабженная двигателями конструкции Валентина Глушко РД-107 и РД-108. Именно эта техника и открыла космическую эру.

Р-7 проектировалась для военных целей и стала первой успешной межконтинентальной баллистической ракетой. Впервые наша армия получила средство доставки ядерного боеприпаса в любую точку мира. Как удалось Королеву и Глушко убедить военное и политическое руководство на одной из ракет заменить боеголовку на искусственный спутник — великая тайна. Но они получили ракету-носитель для космического аппарата. А после триумфа первого спутника в 1957 году государство больше не жалело средств на космос.

Громкие победы следовали одна за другой — Лайка, оставшаяся на орбите, Белка и Стрелка, благополучно вернувшиеся на Землю. Но большинство ученых мира были уверены, что первого полета человека в космос нам придется ждать еще десятилетия.

После космических собак настало время Ивана Ивановича. Так называли манекен, который посылали в испытательные полеты. С помощью магнитофона и приемника отлаживали систему космической связи — и радиолюбители на Земле улавливали разговоры с неким Иваном Ивановичем. Может быть, отсюда пошла легенда, что в СССР до Гагарина было несколько неудачных управляемых полетов, в которых космонавты погибли? А официальная пропаганда, мол, об этих трагедиях умалчивала.

Приводят и такое доказательство: в Харькове похоронен человек по фамилии Бондаренко, который якобы летал до Гагарина. Действительно, был такой летчик в первой группе космонавтов — Валентин Бондаренко. Но он погиб во время тренировки, потому что в сурдокамеру с атмосферой, насыщенной кислородом, взял с собой электрическую плитку, зная, что две недели придется питаться холодной пищей. Там он брал у себя анализ крови, обмотал палец, а потом уронил эту тряпочку на плитку. Начался пожар, и Бондаренко сильно обгорел. Так что в космос, к сожалению, он не летал. Погиб на земле 23 марта 1961 года.

Почему Гагарин?

Стать космическими первопроходцами мечтали многие. И, быть может, больше всех — сам главный конструктор Сергей Королев. Но ни он, ни Валентин Глушко уже не могли взяться за эту миссию — просто по возрасту.

Когда-то мечтал о «межпланетном рейсе» неукротимый Валерий Чкалов, погибший при испытании нового истребителя в декабре 1938 года. Был у него такой принцип: «Если быть — то быть первым». И он знал о мечтаниях Константина Циолковского. Неудивительно, что такой летчик надеялся, что ему удастся стать первым космическим путешественником. Хотя тогда, в предвоенные годы, всё это казалось научной фантастикой.

Рассчитывал на первый космический полет и великий — без преувеличений — летчик-испытатель Сергей Николаевич Анохин. На нем живого места не было, а он хотел первым вывести на орбиту космический аппарат. И Королев обещал ему космический полет — правда, не первый. В итоге Анохин стал заниматься летной подготовкой будущих «штатских» космонавтов — инженеров, врачей.

Дважды Герой Советского Союза, летчик-ас Иван Кожедуб

В начале 1960-х всерьез собирался записаться в отряд космонавтов и легендарный Иван Кожедуб. Лучший ас-истребитель антигитлеровской коалиции, трижды Герой Советского Союза, живой символ победы в Великой Отечественной войне. В то время ему было немного за сорок. Зная о перегрузках при подготовке к космическому полету, он даже бросил курить, хотя «смолил» с юности и даже на знаменитых фотографиях военного времени изображен с папиросой в зубах.

Генерал авиации Николай Каманин, курировавший космическое направление от Министерства обороны, одобрил стремление Кожедуба. Он считал, что в космос должны летать не только «мальчишки». Но главком маршал Константин Вершинин только замахал руками: мы не можем рисковать жизнью величайшего аса Великой Отечественной войны!

В итоге и Королев, и Глушко сделали ставку на совсем молодых летчиков, которым легче было выдержать непредсказуемые перегрузки первых космических полетов. Американцы пошли по другой системе — запускали в космос достаточно опытных пилотов. До сих пор самым молодым человеком, побывавшим на орбите, остается космонавт номер два Герман Титов (ему было неполных 26).

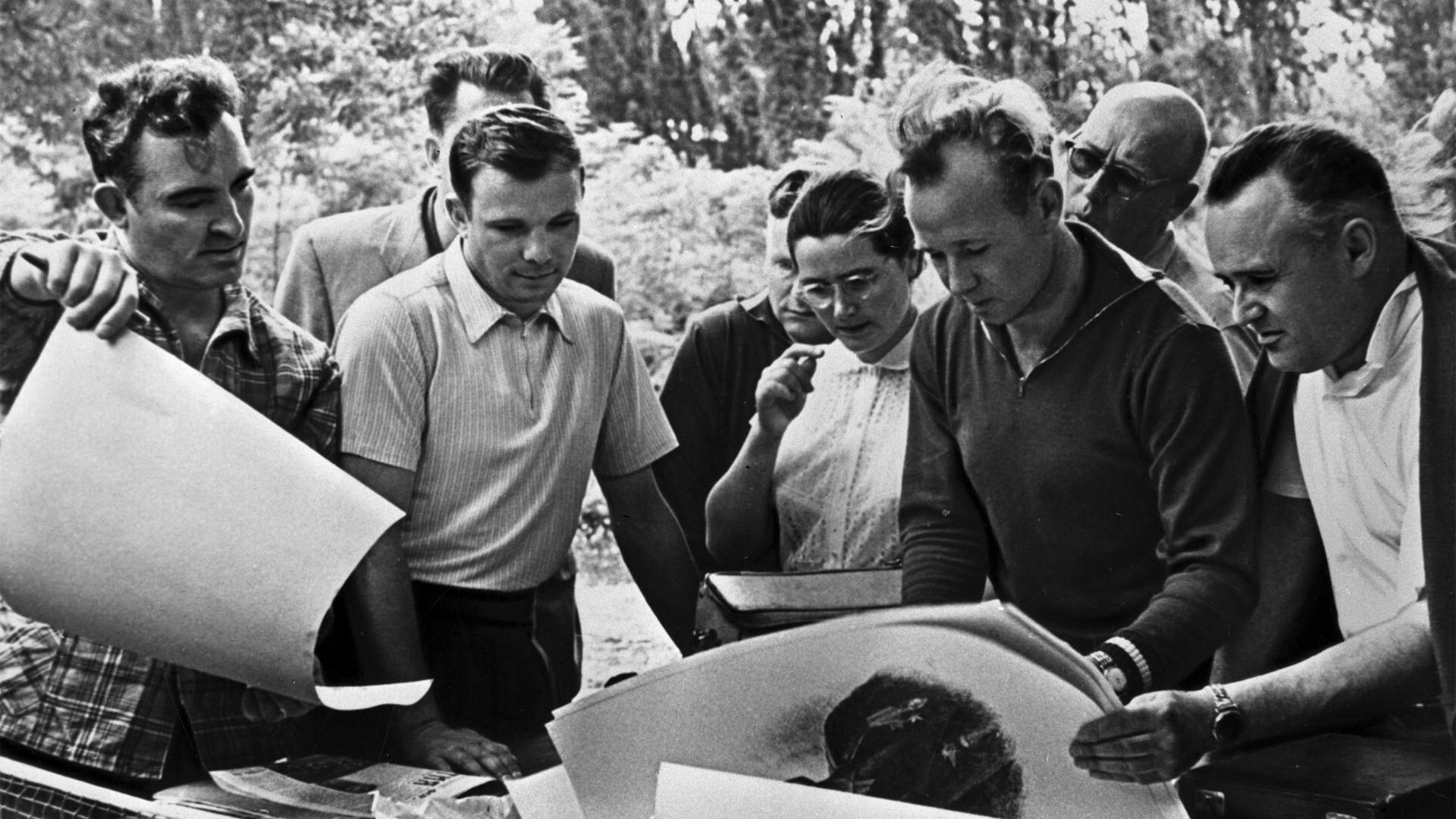

Летчики Герман Титов (в центре слева) и Юрий Гагарин (в центре второй слева) среди членов группы подготовки космонавтов знакомятся с космической техникой

Хрущев вызвал академика Валентина Глушко. Оставалось три кандидатуры — Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов.

Глава государства изложил проблему примерно так: вот три прекрасных парня, три хорошо подготовленных летчика. Но у одного фамилия некрасивая — Нелюбов. Второй уж слишком интеллигентен — Пушкина с Лермонтовым едва ли не полностью наизусть знает. А третий — был на оккупированной территории. И это, по тогдашним меркам, было серьезным «пятном на мундире».

Первый секретарь ЦК КПСС ждал экспертной оценки Глушко.

Валентин Петрович ответил, как всегда, аргументированно:

— Если для дела — то лучше остановить выбор на Титове. А если иметь в виду политическую составляющую — на Гагарине. Посмотрите на его улыбку. Одна его улыбка сделает больше, чем все наши дипломаты, вместе взятые.

— Но как быть с пребыванием на оккупированной территории?

— А как быть с тем, что он — совсем еще мальчишка — впился в горло немцу, который обидел его сестру? — И он рассказал еще несколько эпизодов героического поведения мальчишки в селе Клушине под гитлеровцами.

Хрущеву оставалось только согласиться.

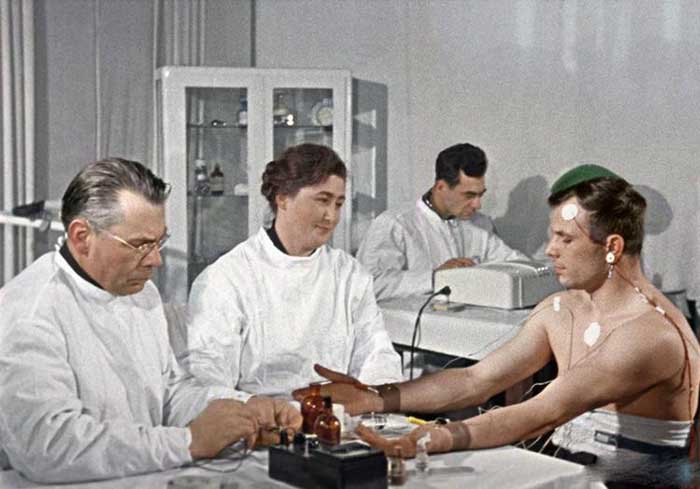

Готовили первых космонавтов жестко — с запасом прочности. В первую очередь это испытания вестибулярного аппарата на грани человеческих возможностей. И после каждого теста будущих космонавтов ждали медицинские обследования. Для полета был нужен почти идеальный организм. В зимнем летном обмундировании требовалось как минимум 75 минут просидеть в термокамере при температуре плюс 90 градусов.

Георгий Гречко, космонавт и ученый, участвовавший в подготовке первых космических запусков, вспоминал: «Если за это время температура тела не повысилась на два градуса, то заставляют сидеть еще. Врачам важно было узнать, как твое тело сопротивляется нагреву — на случай, если в полете откажет система терморегулирования и температура значительно повысится».

Гагарин в критические мгновения 108-минутного полета едва не лишился сознания. В глазах потемнело, расплывались цифры на приборной доске. Но он выдержал непредсказуемые и сложнейшие испытания спуска, который оказался наиболее проблемным этапом полета.

Дата старта

Шла острая конкуренция с американцами. Все понимали: приоритет упускать нельзя. Можно было запустить первого советского космонавта и раньше, но, как назло, началась череда неудач. Один корабль исчез в космосе, другой потерпел аварию во время спуска. Приближался апрель. Многие считали, что стоит еще разок подстраховаться, запустить Ивана Ивановича, испытать корабль. Но наши главные конструкторы уже приняли твердое решение, в котором доля риска сочеталась с пониманием продуманной программы.

Почему исторический полет состоялся именно 12 апреля? Первый спутник, ставший точкой отсчета космической эры, запустили 4 октября 1957 года, незадолго до 40-летия Октябрьской революции. Это имело значение. А чем была знаменательна апрельская дата 1961 года?

Всё было готово к 10 апреля. Обсуждались два варианта — 10 или 12 апреля. Многие склонялись к 10-му — спешили, наверное.

Решать предстояло Королеву и Глушко. Глушко предложил:

— Конечно, 10 апреля. Ведь это день рождения твоей дочери.

— Но 12 апреля родилась твоя любимая женщина — Лидия Дмитриевна. Если полет состоится 12-го — это будет подарок сразу двоим. А заранее дарить подарки не принято.

Так решилась судьба будущего Дня космонавтики.

Так она и полетит

До 12 апреля 1961 года ни в русском языке, ни в каком-либо другом не существовало такого понятия, для нас вполне привычного, — «космический корабль».

Когда запускали собак — рассказывали, что в космос запущен новый аппарат или искусственный спутник Земли с животным на борту. Но все понимали, что конструкции, в которой первому космонавту предстояло облететь вокруг Земли, надо дать новое имя. Сначала хотели назвать просто — «космический или орбитальный аппарат» с пилотом на борту. Но потом — как принято считать, с подачи Королева — родился термин, который вошел во все языки мира: космический корабль!

В этом термине ощущалась вера в будущее космонавтики, в то, что очень скоро исследователи космоса будут «бороздить» галактики на просторных и красивых кораблях. А первую модель назвали «Восток». Название оказалось счастливым.

Юрий Гагарин после приземления, 12 апреля 1961 года

К старту Гагарин и Титов ехали в одном автобусе. Но, когда Гагарина снимали для кинохроники, если в кадр попадал и Титов, то специальный офицер вставал и перекрывал Титова, чтобы дублера не было видно. Его час не пришел. Гагарин так говорил о дублере: «Он лучше, поэтому его сохранили для более трудного и долгого полета».

Первые полеты были испытательными. Исследователи только присматривались к космосу, пытались понять роль человека в его освоении. И на удивление быстро перешли к серьезным научным экспериментам. Ведь освоение космоса — это не политическая игра, оно необходимо для расширения наших знаний о вселенной, о себе самих.

В последнее время космические полеты — даже самые результативные — увы, редко оказываются в центре общественного внимания. Чтобы вернулись времена первооткрывателей, наверное, необходимо такое громкое достижение, как экспедиция на Марс. Но мы по-прежнему называем космический транспорт кораблями. И дело, начавшееся 12 апреля 1961 года, продолжается.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»