при каком царе жилось лучше всего

При каких русских правителях в России жилось лучше всего

Понятие «богатство» не имеет одного измерения. Государство может прирасти территориями, но достатка у её населения не прибавится. Даже может, напротив, расточиться в войнах. И, наоборот, спокойные периоды и разумно проведённые реформы способствуют гражданскому благополучию и преуспеянию.

Территориальные приращения

Если считать увеличение пространств России одним из показателей её обогащения, то здесь следующие правители выделяются больше всех.

Прежде всего, нужно назвать великого князя Ивана III Великого (1462-1505), собственно, и создавшего государство Российское. В его правление оно увеличилось по площади в шесть-семь раз, включив огромные северные земли Великого Новгорода. Да и материальные ресурсы Московского государства при нём возросли едва ли не вдвое, так как в том же Новгороде жило больше народу, чем в Москве, и, благодаря торговле с Западом, намного больше оседало богатств.

При его внуке, царе Иване IV Грозном (1533-1584) Россия увеличилась по территории где-то на треть, а по населению – так и вдвое, включив всё Поволжье, Предуралье и часть Западной Сибири. Михаил I Романов (1613-1645) совершил присоединение Сибири к России вплоть до берегов Тихого океана. По территориальным масштабам это было рекордное в истории России приобретение.

Его сын Алексей Михайлович (1645-1676) включил в состав Российского государства богатые земли Левобережной Украины. На западном направлении его превзошла Екатерина II (1762-1796), присоединившая к России Белоруссию, почти всю Украину, завершившая присоединение Прибалтики. Кроме того, при ней было положено начало Русской Америке.

В XIX веке самая значительная экспансия России произошла при Александре II (1855-1881). Хотя этот царь и продал Аляску, но эта вынужденная уступка была компенсирована завоеванием всей Средней Азии и присоединением к России Приамурья и дальневосточного Приморья. Хозяйственная ценность этих территорий стояла несравненно выше Аляски.

Рост народного благосостояния

Далеко не всегда внешний рост Российского государства совпадал с его успешным внутренним развитием. Немногим государям удавалось совместить эти два момента. Среди них, опять же, на первое место можно поставить Ивана Великого. Хотя у нас нет экономической статистики для столь удалённого периода, великолепное каменное зодчество Московского Кремля, создание большого войска, пушечное и монетное дело, летописание и прочие успехи культуры говорят о том, что государство могло сосредоточить в своих руках большие средства. В то же время, за исключением отдельных мест (вроде Новгорода), нет явных данных об упадке хозяйства.

Иван Грозный, Алексей Михайлович, Пётр Великий, императрицы XVIII века сильно истощили казну. Есть много данных об упадке благосостояния в эти периоды. Многочисленные войны, непродуманные преобразования, фаворитизм и коррупция подрывали экономику страны.

Напротив, относительно благоприятными были недолгие спокойные периоды без больших войн и потрясений в самом конце XVI века, при царе Фёдоре Ивановиче и его фаворите Борисе Годунове (когда же Годунов сам стал царём, относительное процветание, напротив, закончилось), и в самом конце XVII века, перед началом петровских реформ.

Вообще, по-видимому, лучше всего способствуют развитию России те правители, которые не вмешиваются радикально в её жизнь и предоставляют делам идти своих чередом. Это правило подтверждается и царствованием Александра II. Хотя его реформы, названные «Великими», и были необходимыми, но в его время они ещё не успели дать экономического эффекта. Благосостояние страны в целом даже снизилось. Новые колонии в Средней Азии и на Дальнем Востоке приносили России больше убытков, чем прибыли.

Последние императоры

Не подлежит сомнению рост благосостояния всех слоёв российского общества, притом весьма бурный, в царствование двух последних императоров – Александра III (1881-1894) и Николая II (1894-1917).

Основой экономического развития России при Александре III стала проводившаяся им политика протекционизма, направленная на поощрение отечественной промышленности. По темпам роста промышленного производства Россия выходит на первое место в мире. Государственные железные дороги (по строительству которых Россия также становится мировым лидером), благодаря деятельности министра путей сообщений, позднее – министра финансов, Сергея Витте, начинают приносить прибыль. В 1890-е гг. промышленное производство растёт на 7,6% в год.

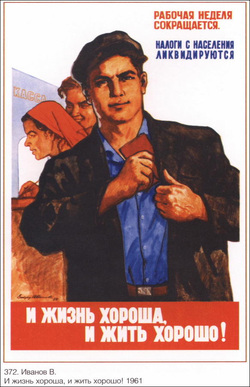

Важным моментом начала царствования Николая II стало проведение антиинфляционной финансовой реформы. Государственный бюджет достигает устойчивого профицита. Государственный доход увеличивается с 1,8 млрд. до 3,4 млрд. рублей в год с 1900 по 1913 год. Валовый национальный продукт в 1895-1916 гг. вырос с 1,5 млрд. до 6,5 млрд. рублей. Годовой промышленный рост в 1906-1913 гг. составляет 6%, но всё равно остаётся самым высоким в мире. Размер налогов, падавших в среднем на одного жителя, был в 4,7 раза ниже, чем в Великобритании. Ещё Александр III отменил архаичную подушную подать, а при Николае II Россия вплотную подошла к введению подоходного налога, но не успела это осуществить из-за революции. О росте благосостояния населения наглядно свидетельствует увеличение в 1894-1908 гг. в 3,7 раза количества вкладчиков государственных сберегательных касс и общей суммы вкладов.

По сравнению с западными странами Россия была ещё отсталой страной по уровню жизни. Среднедушевой доход был в 2,7 раза ниже, чем в Германии, в 4,5 раза ниже, чем в Англии, в 6,5 раза ниже, чем в США. Поэтому, например, налоговое бремя, бывшее в России, как указывалось, ниже, чем в Англии, ощущалось населением обеих стран одинаково. Также примерно одинаково падали на население России и европейский стран платежи по внешнему государственному долгу, который в России сильно вырос за годы царствования Николая II. В год Россия платила по долгам до 19% бюджета, что было как у Англии и меньше, чем у Франции, но на экономике страны сказывалось сильнее. Тем не менее, налицо было значительное покрытие экономического отставания России от развитых стран.

Любой экономический рост имеет свои издержки. Социологи давно указывают, что в такие периоды растёт, по сравнению с периодами застоя и регресса, число недовольных, так как доходы и уровень жизни у большинства растут медленнее, чем у некоторых.

Когда в России жилось хорошо?

Сколько в разное время зарабатывали люди труда и что они могли себе позволить. Исторический обзор «URA.Ru»

Как жила семья рабочего в дореволюционной России? Что мог позволить себе пролетарий в эпоху индустриализации? Сколько получали при Хрущеве и Брежневе и правда ли, что временами быть рабочим было выгоднее, чем инженером? «URA.Ru» с помощью доктора исторических наук, профессора УрФУ Людмилы Мазур проанализировало несколько исторических периодов, чтобы попытаться ответить на вопрос: когда в нашей стране жилось лучше всего?

Россия до 1917 года

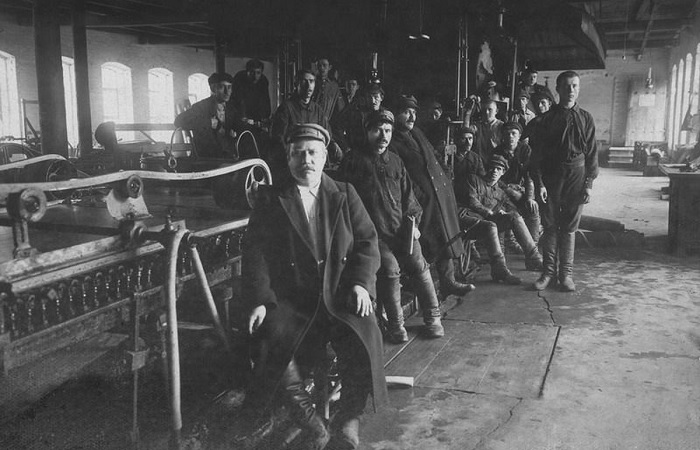

1913 год принято считать золотым временем Российской империи. Страна была мировым лидером по темпам промышленного роста и по общему объему сельскохозяйственной продукции. Бурно развивалась сеть железных дорог. Российский рынок притягивал богатых иностранных инвесторов. Все это, однако, ничего не говорит о жизни простого жителя страны.

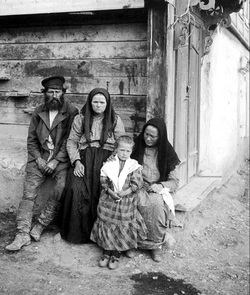

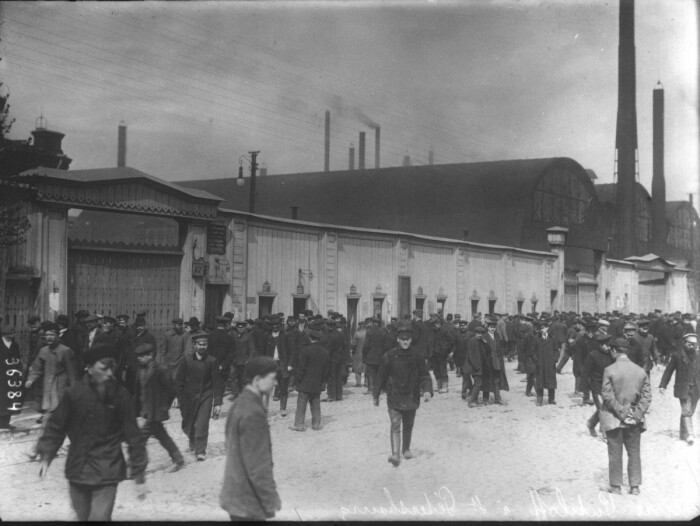

Типичный рабочий в начале 20-го века трудился по 9,5 — 11 часов каждый день. Выходной день был всего один — воскресенье. Праздно провести его, лежа на диване, не получалось. Во-первых, позволить себе нормальную мебель могли лишь весьма обеспеченные люди. Во-вторых, воскресный день было принято проводить в церкви. Свободное время уходило на мелкий ремонт по дому. При этом, как правило, рабочий один содержал семью. Жена занималась хозяйством.

Доходы простых людей можно отследить по конторским книгам начала прошлого века. За свои труды неквалифицированный рабочий в среднем получал 20 рублей в месяц. В приблизительном перерасчете на современную валюту — чуть больше 20 тысяч рублей. Согласно «Довоенным бюджетам русских рабочих» В. Овсянникова, от 40 до 60% зарплаты уходило на продукты питания. Еда была очень дорогой. Мясо считалось роскошью (около 40 коп. за кг.) Курица стоила от 70 до 80 копеек — больше 1000 рублей на наши деньги. Дорогим был чай — 2-3 рубля за килограмм. О шоколадках детям приходилось только мечтать. Зато водка была вполне доступна: «красноголовка» (красная крышка), звавшаяся в народе «казёнка» стоила в начале XX века 40 копеек, «белоголовка», двойной очистки, продавалась за 60 копеек.

Еще примерно 20% своей зарплаты рабочий отдавал за съем жилья. Все пытались сэкономить на одежде. Хороший костюм стоил 8 — 10 рублей — до половины месячного дохода. Основная обувь городского рабочего, сапоги, стоила 5 рублей, зато их носили долго — несколько лет. Многие вещи перешивали для повторной носки, а какие-то предметы гардероба, например, полушубки, носили всю жизнь.

Зато перед рабочим человеком не стояло проблемы, где провести отпуск: такого понятия просто не существовало.

Кроме выходных, рабочие отдыхали в праздничные дни. Общее количество выходных и праздников для рабочих составляло 69 дней в году (сейчас 117). В праздничный день люди могли сходить на ярмарку, посетить кино, цирк или театр. Билет на галерку стоил 30 — 60 копеек («чистая публика» платила за зрелище, начиная с 3 рублей)

Невысокими были расходы на медицину и образование. Начальное (земские, церковно-приходские или заводские школы) в начале века было уже бесплатным, а в гимназии и университеты шли единицы. Больных бесплатно принимали в муниципальных больницах. Также на многих предприятиях служили фельдшера, которые при случае занимались лечением рабочих и членов их семей.

Советский Союз в 30-е годы

После нескольких лет беспрерывных войн и революций уровень жизни резко упал. К дореволюционным показателям качества жизни удалось вернуться только к началу 30-х годов.

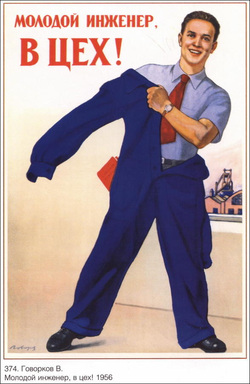

Накануне Великой Отечественной войны рабочие на правах класса-гегемона имели весьма неплохой доход. Согласно «Истории России» А. Данилова в среднем «человек труда» получал 150-200 рублей. Передовики производства могли зарабатывать до 400 рублей. Для сравнения: младший командир Красной Армии получал до 600 рублей.

Востребованные инженеры зарабатывали до 1500 рублей. Доход партийных и советских чиновников начинался с 400 рублей, а учителя и служащие жили на сотню рублей.

Что могли себе позволить рабочие на эти 150-200 рублей? Как и при царе, большая часть зарплаты уходила на еду, но питание стало лучше. Мясо перестало быть предметом роскоши. С. Ольденбург в своей работе «Экономическое положение и общественные классы Советской России» указывает, что утка стоила 3-4 рубля за штуку, гусь — 10 рублей. Килограмм яблок стоил 60 копеек. За мешок сахара просили до 6 рублей.

Существенно улучшилась ситуация с отдыхом. Достижением Советской власти стало введение 8-часового рабочего с обеденным перерывом. Кроме того, у городских жителей появился двухнедельный отпуск (колхозники были его лишены). Передовики и стахановцы могли провести отпуск в домах отдыха и на курортах. Эти учреждения находились в ведении профсоюзов, которые компенсировали значительную часть стоимости путевки. Правда, попасть в санаторий удавалось не всем. Путевок было мало, давали их в основном ударникам труда. Для простого рабочего это была редкая удача, оставлявшая впечатление на всю жизнь.

В качестве досуга граждане предпочитали посиделки в пивных, походы в театры и в кино. Цены на билеты в кинотеатр были довольно низкими — в пределах одного рубля. В праздничные дни люди участвовал в различных демонстрациях и шествиях. В выходные — прогулки в парках культуры и отдыха.

Люди стали лучше одеваться. Увеличился ассортимент товаров. Вещи было принято не покупать, а заказывать у портных. При всем при этом на выходной костюм или пальто копили долго и носили иногда до старости.

Кроме того, была создана достаточно эффективная система бесплатного здравоохранения. Все расходы на уход за больным брало на себя государство. Человек мог рассчитывать на оперативную консультацию у любого врача.

Серьезной проблемой был жилищный вопрос. Большинство рабочих в городах десятилетиями жили в коммунальных квартирах или бараках. При этом стоило такое жилье сравнительно недорого — примерно десятую часть семейного бюджета.

Многие историки называют этот период золотым веком. Доходы населения выросли, окончательно сформировалась система соцобеспечения.

Человек знал, что не останется без государственной медицины, а его дети могут рассчитывать на бесплатное образование, начиная с детского сада и заканчивая университетом.

Средняя семья могла позволить провести отпуск на море, купить ковер, хрусталь, недорогую бытовую технику. При этом при средней зарплате 150-180 рублей цветной телевизор стоил около 700 рублей. По карману был гардероб из добротных, хоть и не очень модных и красивых вещей. Правда, выбор был невелик. Нередко случалось, когда несколько девочек могли встретиться на улице в одинаковых платьях. Если в семье работало несколько человек, то можно было задуматься о покупке автомобиля (машина «Жигули» стоила около 6 тыс. руб.; «Волга» — 9 тыс. 200 рублей). При этом очередь за «Жигулями» на предприятиях растягивалась на несколько лет, а «Волга» полагалась только «ответственным» работникам и в свободной продаже отсутствовала.

Доход рабочего был выше среднего — до 300 руб. в месяц, на тяжелых производствах (шахтеры) — до 600 рублей (уровень первого секретаря обкома партии). При этом рядовой инженер, учитель или врач получали только 150-180 рублей.

Сравнивать это время с современностью не совсем корректно. Слишком разные социально-экономические условия. В наше время товары стали куда разнообразнее, но на жилье, медицину и образование приходится тратить существенно больше.

Если брать рабочих, то в отличие от советских времен появились проблемы с трудоустройством. А средняя по региону оплата труда составляет порядка 30 тыс. рублей, сумма, примерно сопоставимая с прежними временами.

Много это или мало и когда рабочему жилось лучше — пусть каждый для себя решает сам.

Как жилось среднему классу в царской России: Сколько получали, на что тратили, как питались простой люд и чиновники

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Кого можно было назвать простым россиянином и правомерен ли термин «жизнь при царе»

В 19 – начале 20 века в России основной массой населения были сельские жители, то есть крестьяне. Что касается их потребительской корзины, то в ней были продукты и одежда, которые люди изготавливали сами. До рынка крестьянам не было особого дела. Иное дело — потребительская корзина городских чиновников, заводских рабочих, военных.

Сколько стоило жилье, как фабриканты помогали своим работникам, а также про налоги и цены на продукты

На жилье люди тратила немало денег. Эпоха массового недорогого жилья еще не наступила, а имеющееся имело высокую стоимость. Фабриканты в крупных городах нашли выход: с 1885 года на возведение и обустройство жилья для своих рабочих они стали выделять немалые средства. Таким образом, жилье подешевело, а потребительская корзина улучшилась. Например, по статистике 1908–1913 гг., рабочие таких городов как Санкт-Петербург, Баку, Киев и Богородск тратили на жилье не слишком огромные суммы, максимум — 20 процентов месячной зарплаты.

При этом налоги в царской России были небольшими: для горожан до 1914 года они составляли всего 3 рубля ежемесячно. А продукты не требовали больших затрат. Овощи, хлеб и молоко в больших городах отличались дешевизной.

Зарплата рабочих зависела от квалификации. Например, чернорабочий Петроградского Обуховского завода в начале 1917 года получал 160 рублей, а более квалифицированные рабочие могли похвастаться ежемесячным заработком до 400 рублей. Можно сравнить по годам. В 1885 году затраты мужчины на еду составляли до 45 процентов заработка, а в 1914 году — всего 25 процентов. Увеличились траты на предметы одежды и обуви, обустройство жилья, книги, журналы и газеты, на посещение театров, образование детей, общественный транспорт.

Что чиновники ели, и чего не могли себе позволить рабочие и военные

Как жили чиновники? В музее быта Углича хранится книга расходов 1903 года, которую вел один чиновник. Его зарплата была 45 рублей ежемесячно. Квартира обходилась в 5 рублей 50 копеек. Траты на продукты были такими: хлеб за 2 копейки, горшок с молоком — 6 копеек, мешок картошки — 35 копеек, большое ведро капусты — 25 копеек, около килограмма колбасы — 30 копеек. Что касается алкоголя, то бутылка водки продавалась за 38 копеек.

Можно сравнить с тратами городского рабочего. Его ежемесячная зарплата (среднее значение по стране) варьировала от 8 до 50 рублей. После революции 1905 года машинисты и электрики получали до 100 рублей, а у ткачей и красильщиков зарплата была примерно 28 рублей.

Мастеровые высшего разряда имели доход примерно 63 рубля, это было больше, чем у кузнецов, токарей и слесарей. Рабочие стал покупать больше деликатесных продуктов. Если говорить о людях умственного труда, то можно привести простой пример: учитель гимназии, например, получал больше, чем высококвалифицированный рабочий.

Военные тоже жили по-разному, все зависело от чина. Ежегодное жалованье генерала составляло примерно 8000 рублей. У полковника — около 2800, у поручика — 1110, а у прапорщика — порядка 800 рублей. Но офицерам приходилось покупать себе недешевую форму за свой счет.

Потребительские корзины до и после Первой мировой

Первая мировая война не оказала особого влияния на потребительскую корзину. Продуктов было достаточно, по талонам продавали только сахар. Но надо отметить, что при этом цены на продовольствие поползли вверх и за 3 года увеличились в четыре раза. Однако и зарплаты подросли. Для примера: в 1914 году ежемесячная зарплата рабочего Петербургского Путиловского завода составляла 50 рублей, а в начале 1917 года на Петербургском Обуховском заводе рабочий получал уже около трехсот рублей, при этом его месячный бюджет с учетом семьи в три человека составлял 169 рублей. Из него 29 рублей тратилось на жилье, 100 рублей — на питание, 40 рублей на обувь и одежду.

Выводы: если говорить о дореволюционной потребительской корзине рабочих, стоит помнить об некоторых особенностях. Минимальные налоги, недорогие продукты сельского хозяйства, и одновременно прямая зависимость затрат от уровня квалификации оказывали большое влияние на потребительскую корзину. Однако после 1907 года качество этой корзины стало быстро расти вследствие повышения зарплат (кстати, этот рост существенно опережал стремительную инфляцию), появления более дешевого жилья. Рабочие стали больше тратить на развлечение и организацию интересного досуга.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как жилось в царской России

У меня есть статья, где я попытался ответить известному режиссеру Станиславу Говорухину, создателю таких фильмов, как «Десять негритят» и «Место встречи изменить нельзя, который в своем фильме «Россия, которую мы потеряли», восхищается жизнью в царской России и хулит все советское. http://proza.ru/2019/04/28/358

Я не буду повторяться, все, что хотел сказать по этому фильму и утверждениям режиссера, кстати, сына кузнеца, ставшего известным деятелем искусства и политическим деятелем, можно прочитать. Но вот хочу буквально капельку добавить к ранее написанному. Речь пойдет о развитии образования в царской России и оказании медицинской помощи.

Получившие образование в СССР граждане со школы знали, что большинство населения царской России было безграмотным, а пришедшие к власти после Великой Октябрьской социалистической революции большевики разработали и провели программу всеобщего образования.

Однако после «перестройки» и победы «демократии» об этом перестали говорить и начали рассказывать детям о «кровавых красных комиссарах», и «России, которую мы потеряли». Среди этих рассказов есть и миф о высоком уровне образования в дореволюционной России.

Как обстояло дело с образованием в царской России на самом деле.

В целом нужно отметить, что в царской России последовательно повышали уровень образования населения. Империи нужны были офицеры, инженеры, архитекторы, учёные, врачи и квалифицированные рабочие. Высшее образование в Российской империи при царе Николае II, вообще, было лучшим в Европе (по числу студентов и качеству). Однако тут стоит отметить, что высшее образование получали в основном представители высших социальных слоев – дети дворян, военных, чиновников, буржуазии, интеллигенции. То есть те, кто получил начальное и среднее образование и мог продолжить обучение.

Быстро рос бюджет Министерства народного просвещения. Кроме того, школы финансировали военные, Синод, земства и города. Успехи в образовании были очевидны: начальных школ в 1896 году было 78 тыс., а в 1914 году уже свыше 119 тыс.; число гимназий (средних учебных заведений) в 1892 году было 239, а в 1914 году – 2300; количество учащихся в 1896 году было 3,8 млн., в 1914 году – 9,7 млн.; количество учителей в 1896 году было 114 тыс., в 1914 году – 280 тыс.; число студентов в 1890 г. – 12,5 тысяч, в 1914 году – 127 тыс.

По данным первой полной переписи населения России 1897 года, в стране было выявлено 22,7 % грамотных (вместе с Финляндией). К 1914 году около трети населения было в той или иной степени грамотно. Но это в среднем. Грамотных было больше в русской Польше, Финляндии, европейской части России, в городах. В Туркестане и на Кавказе неграмотных могло быть до 90 %, низкий уровень был в сельской местности. Также грамотным мог оказаться человек, который мог написать свою фамилию. Низкий уровень образования был у женщин. Значительная часть детей вообще нигде не училась.

Таким образом, образование в царской России развивалось, а в годы правления Николая II весьма быстрыми темпами. Это было связано с необходимостью модернизации страны, общими мировыми тенденциями. Существовали объективные трудности: огромная территория, большое население (тогда мы уступали только Китаю и Индии), слаборазвитые национальные окраины, где ещё недавно существовало рабовладение, господствовали родоплеменные традиции и т.д. Миф о «безнадёжно отсталой», «тёмной» Российской империи и «тюрьме народов» создан врагами России, западниками, среди которых были и революционеры-интернационалисты.

Миф о грамотной царской России

Очевидно, если бы не мировая война, революция и Гражданская война, то уровень образования населения Российской империи также значительно вырос. Однако новые монархисты и сторонники «России, которую мы потеряли», идут дальше и утверждают, что Россия была грамотной уже до 1917 года.

К примеру, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) во время лекции «Февральская революция: что это было?» от 3 сентября 2017 года в Екатеринбурге сообщил:

«В 1920 году новоявленное Министерство просвещения, которое тогда называлось Наркомпрос, решило изучить, какова же грамотность в Совдепии – новой тогда Советской России. И была проведена перепись грамотного населения в этой самой отсталой, безграмотной, темной России. 1920 год – это третий год Гражданской войны. Понимаем, что большинство школ не работает, разруха, платить учителям – всегда огромные проблемы и прочее. Так вот, выяснилось, что подростки с 12 до 16 лет на 86 % грамотны».

Соответственно, делается вывод: эти дети получили образование ещё в царской России.

Что реально показывает перепись 1920 года?

В предварительных результатах переписи вообще не было возрастного разделения. В ней приводится состояние образования: число образовательных учреждений, учащихся (5,9 млн). Также общее число граждан РСФСР и Украины (без областей, где продолжается Гражданская война), оно составляло 131,5 млн человек. В более поздних документах Центрального статистического управления 1922–1923 годов указана грамотность населения по итогам переписи 1920 года – более 37 %. Есть разбивка по возрасту, но не отмеченные епископом Тихоном от 12 до 16 лет, а от 8 до 15 лет. 49 % грамотных детей в возрасте 8–15 лет. При этом стоит помнить, что при переписи 1920 года критерии оценки грамотности были максимально расширены – грамотными считали тех, кто умел читать по слогам и написать свою фамилию на родном или русском языке.

Сколько было детей в то время?

Средние величины современного периода – более трети от населения. Тогда рождаемость была значительно выше, население было намного «моложе». В более точной переписи СССР 1926 года, в которой есть возрастные группы, из 147 млн человек до 19 лет – 71,3 млн. В переписи представлены возрастные группы от 10 до 14 и от 15 до 19 лет. То есть рассчитать, сколько было детей в возрасте 12–16 лет, невозможно. Суммируя две группы, получаем 33,9 млн человек, из которых грамотными были 20,3 млн. Это две трети, и это более широкая возрастная категория, а не 86 %. Причём это данные 1926 года, а не 1920 года.

Таким образом, большевикам досталось тяжёлое наследство. Им пришлось не только создавать сначала всеобщее 4-летнее образование (затем 7 и 10-летнее), но и проводить ликбез среди взрослых и форсированными темпами. Так, через ликбез прошло около 40 млн неграмотных, и к началу 40-х годов грамотность среди населения в возрасте до 50 лет составила свыше 90 %. Проблема неграмотности в стране была практически решена. Большевики смогли сделать то, что не сделали до них цари: совершили качественный скачок, не только догнали, но и обогнали все передовые страны Запада. Русская школа стала лучшей в мире, отсюда все последующие успехи СССР в науке, технике, космосе, атоме, военном деле и т.д. При этом стоит помнить, что лучшие традиции русской классической (дореволюционной) школы были в полной мере унаследованы и советской школой.

Россия, которую мы потеряли

Зачем же создали и поддерживают миф о высоком уровне образования в Российской империи?

Вплоть до 80 % образованных. Дело в том, что уже три десятка лет в РФ формируют кастово-сословное общество. Где есть успешные и богатые, для которых Россия – страна возможностей, и все остальные – нищие, бедные и неудачники, якобы не желающие развиваться и заниматься бизнесом. Каста «новых дворян», которых полностью удовлетворяет такое положение дел, когда 90 % всех богатств страны принадлежат 2–3 % населения. Именно для этой касты и формируют миф о «России, которую мы потеряли». Мол, всё было прекрасно, красиво, чинно и благородно. Но пришли «кровавые большевики» и разрушили этот рай.

Факты о том, что Романовы сами привели Россию к катастрофе 1917 года, предпочитают не озвучивать. Как и то, что Февральская революция и разрушение царской России – дело рук не красных комиссаров и красногвардейцев, а тогдашней российской элиты, включая представителей дома Романовых, аристократии, генералитета, высшей бюрократии, Думы, ведущих политических партий. Умалчивают и про тот факт, что большевики спасли историческую Россию от полной гибели и захвата её земель другими державами. Что большевики воссоздали российскую государственность (в виде советской) и это был этап качественного исторического восхождения России, а не тупиковый путь развития.

Поэтому все «реформаторы» с 90-х годов и по настоящее время так последовательно разрушали-оптимизировали советско-русскую школу.

Ведь на наших глазах происходит постепенное возвращение в прошлое. Низам будет достаточно уметь пользоваться цифровыми приспособлениями (быть цифровыми идиотами), а классическое и качественное образование останется лишь для «элиты».

Вот как жилось среднему человеку в царской России? Это вопрос не праздный, сегодня стали ходить дикие сказки на тему не то, чтобы французской булки, но близко к этому. Мол, привольно разлеглась Русь царская, всем там было сытно, но почему-то злобные большевики всё разрушили.

А теперь — пусть не абсолютно охватывающая, но важная информация по реальной жизни. Константин Седых, писатель очень известный в СССР, написал роман-эпопею — «Даурия». И писал он, не фантазируя, а просто красочно рассказал о своей жизни, о семьях его окружавших. Я специально бывал на форуме забайкальских казаков (точнее, их семей), и там люди реально восстановили пофамильно, с кого списаны персонажи «Даурии», все семьи узнали, почти всех героев на всём протяжении романа. В итоге Седых даже в романе создал почти этнографическое полотно. Но он его приукрасил… Например, описав семью Улыбиных, он, для удобства романа, снизил число людей, проживавших в одном доме — мать, отец, двое детей и дед, да плюс старший сын угнан на каторгу.

Зато есть биография самого Седых. И она впечатляет простым и точным описанием реальной жизни русских людей. Что важно понимать — Седых родился в зажиточной казачьей семье, большая часть из 100 000 000 русских крестьян так не жили, а жили намного беднее.

Поначалу была проблема, Седых не успел написать свою биографию, но люди-то его знали и восстановили, что только возможно, из своей памяти. Семья Седых жила в Поперечном Зерентуе, 30 км от Маньчжурской границы. В те времена, когда был ещё царский период, в посёлке стояло 154 двора — жила 1000 человек. В посёлке было училище и церковь, по тем временам отличный задел. Россия в те времена была реально родовой силой — в этом посёлке было 47 дворов с фамилией Лопатины, 17 — с фамилией Седых, по 10 дворов Доровских, Коноплёвых, Пестовых, Каргиных. То бишь большая часть рождённых в селении в нём же и продолжала жить, не разъезжались. Это ясно говорит о почти сохранённой родовой структуре у русских, равно как сегодня иногда сохранена она на Кавказе, со всеми плюсами и минусами такой жизни.

Самая зажиточная фамилия — это как раз Седых. Непосредственно в семье Константина Седых было 25 человек. Дед, у деда два младших брата, у каждого из братьев были сыновья, дочери, невестки и внучата. А теперь реальный уровень бытия царской России в ЗАЖИТОЧНОЙ семье казаков — все 25 человек жили в 3-х комнатном доме. Пометка — это именно одна из самых богатых семей в поселении.

Как спали? Отдельная история, эдакий фильм ужасов для современных русских.

Цитата: «В горнице сдвигались в стороны столы и стулья. С семейной кровати на подметенный пол расстилали громадные войлочные потники, бросали в изголовья подушки в цветастых ситцевых наволочках, сверху покрывали пестрыми лоскутными одеялами. И девять взрослых девок укладывались на эту постель, как снопы на току.

Весело мне было, трехлетнему баловнику, каждый вечер перекатываться от тетки к тетке и слушать их девичьи секреты. В коридоре таким же порядком укладывались холостые мужчины, которых было четверо. А в большой кухне спали три пары женатых членов семьи. Дед Григорий, как старший, спал с бабушкой Милодорой на широкой крашеной кровати в горнице, за голубым ситцевым пологом. Дед Варлам с бабушкой Устиньей занимали кровать в коридоре, а дед Андрей, к тому времени уже овдовевший, обычно располагался на голбце. ».

Седых подмечает, что рос болезненным и выжил чудом. Врачей в поселении не было от слова совсем. Отлежался, и то хорошо. Повезло. Другим, понятное дело, не всегда везло, и детская смертность в поселениях по всей России при царе зашкаливала. Константина не лечили толком, один раз он настолько ослаб, что его родители решили — помер, стали кадить на него ладаном. Но потом поняли, что ребёнок живой. Вот и вся суть. Врачей нет, люди тёмные, даже зажиточные. Не могли, не знали, как надо проверить дыхание, как и чем лечить воспаление лёгких.

Мать была неграмотной, но зато много песен знала. Ещё подробности — одежду почти не покупали, а только ткань и обувь. Из ткани уже шили одежду для всех, всё делали женщины. В целом жизнь среди коней и крестьянского быта был «весёлой». Один раз Константин пас быков и на них напали волки. Отбиться удалось самим животным, они быстро встали в круг и ощетинились рогами, а мальчонка оказался как раз в центре, снова повезло.

Эти подробности подтверждаются теми, кто был тех же лет с Константином Седых. Россия до СССР была не некой процветающей землёй, а бедной, глубоко неразвитой территорией. Общая грамотность населения была близка к нулевой. То, что в казачьем, зажиточном, по тем временам поселении была школа — это, конечно, хорошо. Но если взять статистические данные, то общая картина по Дальнему Востоку и Сибири выглядит почти тьмой.

Сборник статистических сведений… (1884-90 г.) СПб.: Изд.центр. стат. комит..

Здесь будут везде проценты неграмотных людей в тех или иных областях. То бишь, даже в областях-лидерах неграмотной была колоссальная часть населения. Это, так сказать, самая «умная» часть страны.

Акмолинская, Московская, Санкт-Петербургская, Дагестанская, Ярославская, Курляндская (Прибалтика), где количество грамотных людей составляла составляло от 45 до 40%.

Далее процент неграмотных только нарастает. По временам царской России — это средние области. В привычной всем около-Московской Тульской области неграмотны было 67%… Да, в городе Тула грамотность наверняка не огорчала, возможно и до 80% доходила, как-никак оружейный край. Но в самой области тьма.

Количество неграмотных составляло от 63 до 74% в следующих областях:

Вологодская, Кубанская, Олонецкая, Якутская, Архангельская, Калужская, Тульская, Новгородская, Рязанская, Терская, Владимирская, Тверская, Костромская, Семипалатинская.

Далее оставшиеся области царской России. В нынешней сверх-развитой по Российским меркам Казани (там есть огромный набор высших учебных заведений) неграмотность заваливала за 86 %. А сегодня в центре Казани красуются вузы, школы и гимназии. Хотя они могли бы красоваться и тогда. Никто не мешал.

Во всех остальных территориях царской России неграмотность составляла от 82 до 93%

Особенно мне, как дальневосточнику, «весело» осознавать, что в те годы неграмотными там были 84 % людей. Натурально, только один из десятка умел читать.

Зажиточный край казаков — область Войска Донского и неграмотность 80%. Точно такая же у Забайкальского края, как раз там, где родился и вырос Константин Седых. Ну, это ещё ничего, читать там умели двое из десяти.

Для сравнения — грамотность в других странах. Царская Россия была просто аутсайдером.

Грамотность мужчин/женщин в возрасте старше 9020 лет в 1889 и 1913 годах

По итогу жизнь при царе была тем ещё квестом. В почти полностью неграмотных регионах (коих большинство) выживали десятки миллионов крестьян и ремесленников. Без врачей, без вузов и школ, без централизованной системы медицинской помощи. Самые зажиточные получали школу, но часто не получали врача, а тот, что был, вечно был занят и, конечно, за большие деньги. Тотальная неграмотность женщин, ужасающая смертность детей от рождений и до 10-ти лет.

Отсюда и моё крайне скептическое отношение к тому, что «при царе батюшке жили хорошо». Нет, не хорошо. Я не требую для начала двадцатого века телефонов в каждом доме. Но вот массовое образование и доступность медицины были нормой для любой развитой страны начала ХХ века. И царская Россия — ну, никак под эти показатели не влезает.