при какой интенсивности звука в норме достигается 50 разборчивости речи

При какой интенсивности звука в норме достигается 50 разборчивости речи

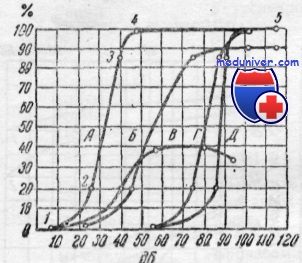

Наглядные для сравнения кривые приводит Б. В. Богданов. Как видно из схемы, при хроническом среднем отите и отосклерозе кривая разборчивости, с повышением громкости речи идет почти параллельно нормальной кривой, только пороги выше на столько же децибелов, насколько понижен слух (на 55 дб). Следовательно, при усилении речи на 55 дб достигается 100% разборчивость. При неврите разборчивость не превышает 40% при 80 дб, а при дальнейшем усилении звуков речи она даже падает.

Для составления таких кривых нужно определить 3—4 уровня интенсивности звука, т. е. три порога. Это требует много времени. Поэтому в практике часто ограничиваются определением порога разборчивости — 50% слов. При нормальном слухе такая разборчивость появляется при интенсивности звуков речи 32 дб. Если у больного она, например, появилась при 80 дб, то считается, что потеря слуха равна 48 дб.

Это обозначают двойной заштрихованной линией на аудиограмме в соответствующей горизонтальной графе ниже нулевой линии, таким же образом, как и понижение восприятия тонов, т. е. по сравнению с нормой. В зависимости от того, исследовался ли слух всеми фоне мами речи либо только высоко- или низкочастотными, линия проводится почти во всем диапазоне частот или в области высоких или низких звуков (Г. И. Гринберг и Р. А. Засосов).

Следует, однако, указать, что одного порога разборчивости недостаточно для определения функций органа слуха. Принципиально более важным является определение резерва разборчивости, т. е. максимальной разборчивости, которой можно достигнуть при увеличении интенсивности звуков речи. В этом отношении при одинаковой степени тугоухости возможны такие варианты.

В одном случае можно при небольшом повышении громкости достигнуть почти 100% разборчивости, в другом — этого нельзя добиться ни при каком усилении речи и, наконец, в третьем случае для 100% разборчивости речи необходимо резко повысить громкость. Эти различия зависят от порога дискомфорта, ощущений неприятного давления или боли в ухе, который неодинаков при различных заболеваниях уха. При одних он ниже, при других — выше, при третьих он не меняется. Для иллюстрации разберем двух больных: одного, страдающего кохлеарным невритом, и другого — хроническим гнойным средним отитом.

При одинаковой степени понижения слуха (например, на 30 дб) у первого больного порог дискомфорта (при наличии феномена рекрутирования) остается для С1024 на уровне 130 дб и, следовательно, резерв повышения интенсивности уменьшается (130—30 дб). У другого порог дискомфорта повышается на 30 дб и поэтому резерв усиления остается, как в норме (160— 30 дб).

Слуховую функцию характеризует, таким образом, не только порог разборчивости, но и максимальная разборчивость, которую можно получить при повышении интенсивности речи. Особенно большое значение этот резерв имеет для дифференциальной диагностики и для определения не-корригируемой потери различения речи. Последняя измеряется разностью между нормальной, 100% разборчивостью и максимально достигаемой у данного больного. Эта разница при некоторых формах кохлеарного неврита бывает большой (160%).

Измерение разборчивости речи: субъективные методы

В чем дело?

Мы разговариваем по телефону, мы слушаем выступления и речи в концертных залах. Некоторые из нас пытаются подслушать чужой разговор, иные – сделать прослушку невозможной. Однако для всех наведенных выше случаев бывали такие ситуации, когда посторонний шум настолько мешал услышать нужное, что слова становились попросту неразборчивыми. Чтобы таких проблем не возникало, перед эксплуатацией трактов проводится акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации.

Разумеется, охватить все и сразу мы не в силах, потому для начала рассмотрим отличия объективных методов от субъективных, а также поподробнее остановимся на последних.

Чистый субъективизм

В оценке разборчивости речи чистым субъективным методом участвует пара диктор-аудитор. Их работу удобно рассматривать на примере тестирования радиостанции по рекомендациям МККР (Международного Консультативного Комитета по Радиосвязи): на передающей стороне радиоканала диктор читает текст, в то время как аудитор на принимающей стороне выставляет оценку тракта по пятибалльной (или какой-либо другой) шкале. Тяжело не заметить очевидный большой недостаток такого подхода, а именно неизбежное влияние на результат особенностей речи и слуха тестирующих людей.

Решение этой проблемы такое же очевидное, как и сама проблема.

Объективизированность

Наиболее распространенным объективизированным методом является метод артикуляции. Он заключается в том, что перед началом измерений в испытуемом канале создаются нормальные акустические условия (уровни шумов). Участвуют несколько аудиторов, а диктор вместо обычного текста читает специально составленные таблицы слогов (артикуляционные таблицы). Аудиторы записывают услышанное и по окончанию сеанса передачи сверяют свои таблицы с дикторскими. Отношение правильно услышанных слогов к их общему числу и есть оценка разборчивости речи, которая выражается в процентах либо в долях единицы.

Отметим, что при большем числе продиктованных и соответственно принятых слогов влияние различных факторов усредняется. Влияние факторов еще более усредняется, если в испытаниях принимают участие различные группы дикторов и аудиторов. В этом и заключается объективизированность артикуляционного метода. Однако не только в этом. Получить объективные результаты помогает начитка именно звукосочетаний, не имеющих смысловой нагрузки, так как при приеме слов или фраз можно додумать и восстановить искаженный трактом элемент.

Объективизированность. Часть 2

Рассмотрим еще один объективизированный субъективный метод – тональный, согласно которому диктор заменяется генератором чистых тонов. Этот искусственный голос на деле – обычный громкоговоритель без диффузора, который генерирует сигналы таким образом, чтобы уровень звуковых давлений, создаваемый на различных частотах, соответствовал бы кривой спектра формант. Аудиторы никуда не деваются. Теперь их задача – это просто определить, слышен ли сигнал на данной частоте или нет.

| Частоты, на которых проводятся измерения | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 250 | 500 | 650 | 800 | 990 | 1125 | 1300 | 1500 | 1700 | 1875 |

| 2050 | 2225 | 2425 | 2725 | 3100 | 3500 | 3850 | 4550 | 6150 | 8600 |

Уровень ощущения формант измеряется путем плавного ввода затухания до исчезновения слышимости звука, затем затухание следует убавлять до момента появления звука. Два значения затухания усредняются – это и есть результат измерения.

Формантная разборчивость речи определяется по таблице:

| дБ | % | дБ | % | дБ | % | дБ | % | дБ | % | дБ | % |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 0.04 | 10 | 0.65 | 19 | 1.92 | 28 | 3.22 | 37 | 4.28 | 46 | 4.75 |

| 2 | 0.09 | 11 | 0.76 | 20 | 2.07 | 29 | 3.37 | 38 | 4.37 | 47 | 4.78 |

| 3 | 0.14 | 12 | 0.89 | 21 | 2.2 | 30 | 3.51 | 39 | 4.46 | 48 | 4.8 |

| 4 | 0.19 | 13 | 1.03 | 22 | 2.36 | 31 | 3.64 | 40 | 4.52 | 49 | 4.82 |

| 5 | 0.24 | 14 | 1.18 | 23 | 2.5 | 32 | 3.75 | 41 | 4.57 | 50 | 4.85 |

| 6 | 0.3 | 15 | 1.32 | 24 | 2.65 | 33 | 3.87 | 42 | 4.62 | 51 | 4.88 |

| 7 | 0.37 | 16 | 1.47 | 25 | 2.79 | 34 | 3.97 | 43 | 4.66 | 52 | 4.95 |

| 8 | 0.46 | 17 | 1.62 | 26 | 2.93 | 35 | 4.08 | 44 | 4.69 | ||

| 9 | 0.55 | 18 | 1.77 | 27 | 3.08 | 36 | 4.18 | 45 | 4.72 | ||

| дБ — уровень ощущения тона; % — формантная разборчивость речи | |||||||||||

Общая формантная разборчивость определяется как сумма составляющих:

А как же…

… отличия объективных методов от субъективных? Думаю, вы уже догадались, что все дело в человеческом факторе, а точнее в его отсутствии, так как для измерений используют искусственный голос, рот и ухо.

Рассмотрим простейший объективный метод.

Прежде всего, на приемном конце испытуемого тракта создается уровень шума, соответствующий условиям работы. Далее измеряется уровень шума на выходе искусственного уха в критической полосе частот слуха, при этом средняя частота этой полосы равна частоте измерительного тона. Этот уровень шума обязательно нужно зафиксировать, он нам еще понадобится. После этого вместо шума на вход тракта подают тональный сигнал. Уровень интенсивности звука на микрофоне берется таким, чтобы при условном нуле на регулировщике затухания распределение звуковых давлений соответствовало кривой спектра формант. Далее с помощью регулирования затухания добиваются, чтобы уровень тонального сигнала на выходе тракта стал равен зафиксированному нами ранее уровню шума. Показания регулятора затухания – результат измерения.

Чтобы определить формантную и слоговую разборчивости, пользуются теми же способами, что и в тональном методе.

При какой интенсивности звука в норме достигается 50 разборчивости речи

“Spectrally deprived speech signal in modeling of auditory perception of CI-patients”

Спектрально депривированный речевой сигнал в моделировании слухового восприятия имплантированных пациентов

Методика

В работе С.М. Петрова [1] было показано, что максимальная разборчивость речи, представленной 5 полосами шириной по 50 Гц, распределенных в диапазоне частот 250-6250 Гц, составила 90%, т.е. спектральная избыточность у такого речевого сигнала отсутствует. Исходя из этого результата, в данном исследовании мы также использовали 5 полос шириной по 50 Гц.

В работе были использованы 4 частотных диапазона : 350-6500, 250-6500, 250-8500 и 70-8500 Гц. В программе настройки кохлеарных имплантов «Maestro» мы устанавливали эти частотные диапазоны и отмечали значения центральных частот первого и двенадцатого каналов (табл. 1). Эти значения в нашем исследовании были приняты за центральные частоты первой и пятой полос. Далее по формуле W. Hartmann [2] были рассчитаны значения трех частот так, чтобы координаты пиков колебаний базилярной мембраны, соответствующие этим частотам, и координаты центральных частот первого и двенадцатого каналов импланта располагались на равном расстоянии друг от друга на базилярной мембране.

Табл.1. Значения центральных частот пяти полос, равноудаленных по расстоянию на базилярной мембране при четырех частотных диапазонах

Вокруг этих частот были использованы полосы шириной по 50 Гц, вырезанные из речевого сигнала.

В результате обработки по программе гребенчатой фильтрации «LOR» [3], мы получили речевой сигнал, представленный пятью равноудаленными по расстоянию на базилярной мембране спектральными полосами шириной по 50 Гц в четырех диапазонах частот.

В качестве иллюстрации результата гребенчатой фильтрации речевой таблицы на следующем рисунке представлен пример спектрограммы речевых сигналов, использованных в настоящей работе.

Рис.1. Спектрограмма речевого сигнала

В табл.3 представлены результаты измерения разборчивости слов у девяти испытуемых в диапазоне частот 250-6500 Гц.

Таблица 3

Испытуемые 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разборчивость слов 56 60 63 73 73 76 82 86 92

Таблица 3. Разборчивость спектрально депривированных слов у девяти испытуемых в диапазоне частот 250-6500 Гц.

Выводы

1. Максимальная разборчивость спектрально депривированных слов, измеренная на модели импланта, обнаружена в диапазоне частот от 250 до 6500 Гц.

2. Частотный диапазон австрийского кохлеарного импланта от 70 до 8500 Гц не обеспечивает максимальной разборчивости речи у пациентов после операции кохлеарной имплантации.

Список литературы

1. Рetrov S. M. Use of comb-filtered speech to demonstrate to parents how children adapt to hearing with an implant //Cochlear Implants International.- 2008.-Vol.9, N 1.- P. 27-33.

2. Hartmann W. Pitch, periodicity and auditory organization // Journal of Acoustical Society of America.- 1996.- Vol.100, N6.- P. 3491-3502.

3. Петров С.М. Способ переработки речевого сигнала // 1999.- Патент РФ №2121242.

При какой интенсивности звука в норме достигается 50 разборчивости речи

При проведении оценки порогов распознавания речи (speech recognition threshold, SRT) пациента просят повторить слова, которые произносятся с одинаковым ударением на оба слога. За порог распознавания речи принимается минимальная интенсивность звука, на которой пациент может правильно повторить произнесенное слово в 50% случаев. Для согласования результатов SRT со значением РТА используется разница в децибелах между двумя этими значениями.

Если аудиограмма имеет плоский вид на речевых частотах (например, разница не более чем 5 дБ между двумя соседними октавами на частотах 500-2000 гЦ), сравнение проводится между SRT и трехчастотной РТА. Соответственно, при наличии нисходящей или восходящей кривой на аудиограмме, где разница порогов между соседними октавами составляет более 5 дБ, сравниваются SRT и РТА на двух наилучших порогах воздушной проводимости на частотах 500, 1000, 2000 гЦ. Если разница между результатами двух методов исследования составляет лишь несколько дБ, значит, пороги воздушной проводимости были оценены правильно.

Если после исключения всех технических факторов результаты SRT оказываются значительно лучше, чем РТА (>12 дБ), можно предположить наличие функционального (неорганического) расстройства слуха. Когда результаты SRT оказываются значительно хуже, чем РТА (> 12 дБ), вероятно, речь идет о нарушении речевого развития.

Надпороговая речевая аудиометрия (тест на разборчивость речи) проводится для того, чтобы определить, насколько хорошо испытуемый может воспринимать человеческую речь, громкость которой превышает значения SRT. Исследуются оба уха, звук подается через наушники. Чаще всего при надпороговой речевой аудиометрии пациенту для повторения представляют односложные слова, но иногда это могут быть и отдельные слоги, и целые предложения. Чаще всего результат исследования представляют как процент от общего числа слов, которые пациент смог правильно повторить (уровень громкости обычно на 25-40 дБ выше SRT).

Если у пациента со снижением слуха сохраняется высокий уровень распознавания речи, скорее всего, ношение слухового аппарата будет эффективным. Обычно при подборе слухового аппарата пациента просят повторять слова, которые доносятся не из наушников, а из внешнего динамика. Это позволяет оценить эффективность работы слухового аппарата в шумной обстановке.

Путем применения методов статистического анализа, для каждого распознавания слов были вычислены 95% доверительные интервалы. Они могут использоваться для сравнения результатов от разных ушей (при условии, что используется записанный звук, а пороги восприятия на оба уха находятся примерно на одном уровне). Если значение выходит за пределы установленного доверительного интервала, значит, распознавание речи одним ухом статистически хуже, чем вторым. Подобный результат может быть признаком ретрокохлеарной патологии. Тем не менее, клиническая значимость такого результата все еще сомнительна, т.к. при вести булярных шванномах наблюдается асимметричное снижение слуха.

95% доверительные интервалы могут быть полезными для сравнения более ранних исследований с последним (в том случае, если пороги восприятия при тональной аудиометрии остались на прежнем уровне).

95% доверительные интервалы оказываются более узкими для результатов, которые находятся на концах спектра (т.е. около 0% или 100%), а также для более длинных списков слов. Соответственно, при среднем% распознавания и при коротких списках доверительные интервалы будут шире. 95% доверительные интервалы достаточно широко используются в сурдологии. Например, они могут использоваться для того, чтобы определить, сопровождается ли использование слухового аппарата (или определенных электроакустических параметров аппарата) статистически значимым улучшением распознавания речи или значительным повышением эффективности коммуникации.

Заподозрить центральное нарушение восприятия звуков нужно в том случае, если у пациента имеется нормальная чувствительность органа слуха, но при этом имеются другие нарушения восприятия звуковой информации: сложности с пониманием речи в шумной обстановке; отвлекаемость, сложности с концентрацией при восприятии речи; трудности с запоминанием звуковой информации; проблемы с различением звуков.

Для диагностики подобных расстройств было разработано целое множество различных тестов (фильтрованная речь, речь на фоне шума, быстрая речь и т.п.).

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

АУДИОМЕТРИЯ

Аудиометрия (латинский audire слышать + греческий metreo измерять; синоним акуметрия) — измерение остроты слуха, то есть чувствительности слухового органа к звукам разной высоты. Так как чувствительность органа слуха определяется порогом восприятия звука, аудиометрия заключается главным образом в измерении порогов слышимости звуков разной высоты (частоты), то есть в определении наименьшей силы звука, при которой он становится слышимым.

Применяются три основных метода аудиометрии: исследование слуха речью; камертонами; аудиометром.

Со времени введения в практику аудиометров термин «аудиометрия» некоторые авторы стали применять преимущественно для обозначения исследования слуха именно этими приборами, термином же «акуметрия» пользуются для обозначения любого метода исследования слуха.

Наиболее простой и доступный метод — исследование слуха речью. Его достоинством является возможность провести исследование без специальных приборов и оборудования; кроме того, этот метод соответствует основной роли слуховой функции у человека — служить средством речевого общения.

При исследовании слуха речью применяется шепотная и громкая речь. Для придания шепотной речи более или менее постоянной интенсивности рекомендуют произносить слова, пользуясь резервным воздухом, остающимся в легких после спокойного выдоха. При полной тишине шепотная речь слышна на расстоянии 20—25 м, а некоторые слова— и на значительно большем расстоянии. В обычных условиях исследования, то есть в обстановке лишь относительной тишины, слух считается нормальным при восприятии шепотной речи на расстоянии 6—7 м.

В. И. Воячек рекомендовал для исследования слуха шепотной речью две группы слов: первая группа имеет низкую частотную характеристику и слышна при нормальном слухе в среднем на расстоянии 5 м, вторая — высокую частотную характеристику и слышна в среднем на расстоянии 20 м. К первой группе относятся слова, в состав которых входят гласные у, о, согласные — м, и, р, в, напр, ворон, двор, номер, Муром и т. п.; во вторую группу входят слова, включающие гласные а, и, э, согласные — шипящие и свистящие звуки: часы, щи, чашка, заяц, чижик, шерсть и т. п.

При отсутствии или резком понижении восприятия шепотной речи переходят к исследованию слуха громкой речью. Вначале применяют речь средней, или так называемой разговорной, громкости, которая слышна на расстоянии примерно в 10 раз большем, чем шепотная. В тех случаях, когда и речь разговорной громкости различается плохо или совсем не различается, применяют речь усиленной громкости.

При всей своей практической значимости исследование слуха речью не может быть принято как единственный метод определения слуховой чувствительности, так как этот метод все-таки не вполне точен по дозировке силы и высоты звука и не вполне объективен по оценке результатов.

Более точным является исследование слуха камертонами; они издают чистые тоны, причем высота тона (частота колебаний) для каждого камертона постоянна. Обычно применяют камертоны, настроенные на тон С (до) в разных октавах — С, с, с1, с2, с3, с4, с5, издающие тоны частотой колебаний соответственно 64, 128, 256, 512,1024,2048 и 4096 гц. В практике часто ограничиваются определением порога восприятия низкого (с — 128 гц) и высокого (с4 — 2048 гц) камертонов. Для более полного исследования, включающего определение нижней и верхней границ слухового объема, а также наличия островков и пробелов в области слухового восприятия, служит набор камертонов Бецольда — Эдельманна. Этот набор дает возможность получить тоны начиная с 16 гц. Благодаря прикрепленным к браншам камертонов передвижным грузам можно получить большое количество промежуточных тонов. Набор Бецольда —Эдельманна, кроме камертонов. включает свисток Гальтона и монохорд (натянутую на металлическую рамку струну с изменяющейся длиной звучащей части). Свисток Гальтона применяется для определения верхней границы слуха. Сконструирован английским ученым Гальтоном (F. Galton, 1822—1911). Прибор состоит из двух полых цилиндров (наружный подвижный цилиндр насажен на внутренний неподвижный) и резинового баллончика, соединенных с помощью стальной скобы. Поворачивая наружный цилиндр, можно изменять длину свистка. Нажимом резинового баллончика выдувают воздух, который, проходя в свисток, вызывает звук.

Высота звука регулируется длиной свистка. Для извлечения тона определенной высоты длина свистка устанавливается в соответствии со специальной таблицей. С помощью этих приборов можно получать самые высокие тоны — от 4000 до 20 000 гц. При исследовании объема слухового восприятия определяют наличие или отсутствие восприятия данного, тона хотя бы при максимальной силе звучания камертона. Исследование камертонами остроты слуха основано на том, что каждый камертон, будучи приведен в состояние колебания, звучит в течение определенного времени, причем сила звучания уменьшается соответственно уменьшению амплитуды колебаний камертона.

Камертонами можно исследовать остроту слуха (пороги восприятия) как по воздушной, так и по костной (тканевой) звукопроводимости. Для исследования воздушной звукопроводимости бранши звучащего камертона подносят к наружному слуховому проходу исследуемого уха и определяют промежуток времени от начала звучания до момента исчезновения слышимости звука. Костную (тканевую) звукопроводимость исследуют, прижимая ножку звучащего камертона к сосцевидному отростку или к темени. Для исследования костной звукопроводимости применяют обычно только низкие камертоны (с128 или с256), так как колебания браншей высокого камертона передаются через воздух значительно лучше, чем колебания его ножки через ткани черепа, и поэтому тканевое проведение звука маскируется в этих случаях воздушным. Сравнивая длительность восприятия звучания камертона исследуемым ухом с продолжительностью звучания этого камертона для нормально слышащего уха, определяют остроту слуха к данному звуку. Целесообразно определять это соотношение не в абсолютных цифрах (секундах), а в процентах, принимая длительность восприятия звучания камертона здоровым ухом за 100%.

С помощью камертонов можно определить не только степень, но и характер нарушения слуха. С этой целью применяют ряд специальных тестов (см. Бинга проба, Вебера опыт, Желле опыт, Люшера проба, Ринне опыт, Федеричи опыт, Швабаха опыт).

Исследование порогов слуховой чувствительности к звукам разной частоты (тональная пороговая аудиометрия) в настоящее время производится с помощью аудиометра. Применение аудиометра имеет ряд преимуществ перед другими методами исследования слуха. К числу их относятся: 1) большая точность результатов исследования; 2) возможность исследовать костную звукопроводимость для высоких тонов, что исключено при исследовании слуха камертонами; 3) оценка результатов исследования в общепринятых и легко сравнимых единицах интенсивности звука — децибелах; 4) более широкий динамический диапазон (до 100— 110 дб), что дает возможность определять пороги восприятия при очень резком нарушении слуха; 5) возможность сохранения постоянного уровня интенсивности звука, что способствует большей точности и надежности результатов исследования.

В настоящее время выпущено много типов и моделей аудиометров. Для исследования слуховой чувствительности при воздушном и костном звукопроведении применяются два разных телефона, которые соответственно называются «воздушный» и «костный». Интенсивность звуков может изменяться от самой незначительной, лежащей ниже порога слухового восприятия, до 100— 110 дб (для звуков частотой 1000— 3000 гц). Высота издаваемых аудиометром тонов также может охватывать большой диапазон — от 50 до 12 000—15 000 гц.

Большинство аудиометров издают звуки с ограниченным количеством частот, отличающихся на одну октаву: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 гц. В некоторых аудиометрах имеются и промежуточные частоты-3000 и 6000 гц.

Проведение тональной пороговой аудиометрии сравнительно несложно. При исследовании воздушной проводимости «воздушный» телефон, помещенный в специальный амбушюр (резиновый футляр), прижимают с помощью пружинного оголовья к ушной раковине, а при исследовании костного звукопроведения «костный» телефон также с помощью оголовья прижимают к сосцевидному отростку. Установив определенную частоту посредством специальной ручки или планки и изменяя интенсивность звука перемещением ручки или планки аттенюатора (регулятора интенсивности), определяют минимальную силу, при к-рой звук данной частоты становится едва слышимым. Шкала аттенюатора отградуирована в децибелах по отношению к нормальному слуху; следовательно, определив пороговую интенсивность по этой шкале, тем самым определяют у обследуемого потерю слуха в децибелах для звука данной частоты.

Если слух на оба уха не одинаков и разница между порогами воздушного звукопроведения превышает 40—50 дб, то при исследовании хуже слышащего уха во избежание переслушивания лучше слышащее ухо заглушают с помощью имеющегося в аудиометре источника маскирующего шума.

О наличии слышимости обследуемый сигнализирует с помощью специальной кнопки, при нажатии которой зажигается сигнальная лампочка на панели аудиометра. Обследуемого усаживают таким образом, чтобы он не видел панели аудиометра и не мог следить за перемещением регуляторов частоты и интенсивности.

Достоверность и точность результатов аудиометрии во многом зависят от условий, в которых она проводится. Большое значение, в частности, имеет изоляция от внешнего шума и от воздействия других отвлекающих факторов. Для исключения или хотя бы значительного снижения влияния этих помех аудиометрию следует проводить в звукозаглушенной камере или в специально оборудованном кабинете, защищенном от шума и сотрясений, а также свободном от лишних отвлекающих предметов и людей.

Результаты исследования слуховых порогов при воздушном и костном звукопроведении заносят на специальный аудиометрический бланк (рис. 1), на котором по горизонтали отложены звуковые частоты, а по вертикали — потери слуха в децибелах. Показания аудиометра наносят в виде точек отдельно для каждого уха. Кривые, соединяющие эти точки, называются аудиограммой. Сравнивая положение этих кривых с линией, нанесенной на бланке аудиограммы, соответствующей нормальному слуху, можно получить наглядное представление о состоянии слуховой чувствительности к звукам разной частоты, результаты исследования обоих ушей обычно заносят на один бланк. Для различения аудиограмм каждого уха используют разные условные знаки; общепринято обозначение правого уха точками, левого — крестиками. Кривые воздушного звукопроведения изображают сплошной линией, кривые костного проведения — пунктиром.

Аудиограмма не только дает представление о степени нарушения слуховой функции, но и позволяет судить до известной степени о локализации поражения. На рис. 2 представлена аудиограмма, типичная для нарушения звукопроводящей части слухового органа, о чем свидетельствуют сравнительно небольшая степень потери слуха, восходящий тип кривой воздушного звукопроведения и нормальная костная проводимость.

На рис. 3 изображена аудиограмма, характерная для поражения звуковоспринимающего аппарата: резкая степень нарушения слуха, нисходящая аудиометрическая кривая, значительное понижение костной проводимости, «обрыв» аудиометрической кривой, то есть отсутствие восприятия высоких тонов.

Находит применение аудиометрия в расширенном диапазоне частот — до 20 000 гц при воздушном звукопроведении и до 200 000 гц при костном проведении. Для аудиометрии в расширенном диапазоне частот применяются специальные генераторы и звукоизлучатели.

При речевой аудиометрии определяются пороги различения речи. Вместо генератора звуковых частот применяют магнитофон, на ленте которого записан речевой материал в виде специально подобранных слов. Этот материал подается от магнитофона в приставку, позволяющую изменять интенсивность речи и измерять ее в децибелах, а затем передается через телефонные наушники обследуемому.

При полном клиническом обследовании определяют пять порогов восприятия речи.

I. Порог первоначальной слышимости, который характеризуется появлением едва слышимого неопределенного звука. У нормально слышащих он появляется при интенсивности 5—10 дб.

II. Порог 20% разборчивости речи, когда обследуемый правильно определяет два из десяти предъявляемых ему слов. В норме этот порог расположен на уровне 25—30 дб.

III. Порог 50% разборчивости, то есть интенсивность, при которой обследуемый различает половину предъявляемых слов. При нормальном слухе этот порог находится на уровне 30—35 дб.

IV. Порог 80% разборчивости. Он расположен в норме на уровне 35— 40 дб.

V. Порог 100% разборчивости речи. Этот порог при нормальном слухе находится на уровне 45—50 дб.

В большинстве случаев ограничиваются определением I, III и IV порогов, то есть порога начальной слышимости (а не разборчивости) речи, порога различения 50% слов и порога 80% разборчивости. В практике для определения состояния речевого слуха иногда определяют лишь один порог — 50% разборчивости.

На речевой аудиограмме по горизонтали обозначены уровни интенсивности в децибелах, а по вертикали — проценты разборчивости речи.

На рис. 4 приведены типичные речевые аудиограммы при нормальном слухе, а также при нарушениях звукопроведения и звуковосприятия. При поражении звукопроводящего аппарата кривая разборчивости идет почти параллельно нормальной кривой, причем пороги разборчивости превышают нормальные пороги обычно не более чем на 40—50 дб. При поражении звуковоспринимающего аппарата кривая разборчивости не параллельна нормальной, то есть увеличение разборчивости речи при нарастании ее интенсивности происходит в таких случаях неравномерно. Характерной особенностью речевой аудиограммы при поражении звуковоспринимающего аппарата является то, что 100% разборчивости не достигается даже при максимальном усилении. В ряде случаев (как это видно на рис. 4) при достижении определенного уровня разборчивости (обычно не более 60—70%) дальнейшее нарастание интенсивности ведет к спаду аудиометрической кривой, то есть к ухудшению разборчивости речи.

Для более полной характеристики функции слухового анализатора применяют ряд специальных приемов аудиометрии.

С помощью аудиометра могут быть проведены опыты Вебера, Бинга, Желле и др. При этом вместо камертонов используют «костный» телефон. Для определения подвижности цепи слуховых косточек может быть использован акустический зонд, состоящий из вибратора и специальных наконечников, которые дают возможность исследовать пороги костного звукопроведения не только с сосцевидного отростка, но и непосредственно с цепи слуховых косточек.

В целях дифференциальной диагностики и определения уровня поражения органа слуха в клинической практике, кроме пороговой тональной аудиометрии, применяют также методы надпороговой аудиометрии (надпороговые аудиометрические тесты). К числу таких методов относятся: исследование феномена рекрутмента, или ускоренного нарастания громкости, шумовая аудиометрия, исследование слуховой адаптации.

Феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ) исследуется в двух модификациях.

1. Метод баланса, или выравнивания громкости, применяется в тех случаях, когда у обследуемого при тональной аудиометрии определяется разная степень нарушения слуха на правое и левое ухо. ФУНГ считается отрицательным, когда при одинаковой надбавке к пороговой интенсивности звуковых сигналов, подаваемых в оба уха, больной сообщает, что громкость звуков, воспринимаемых правым и левым ухом, одинакова. При положительном ФУНГ для достижения ощущения одинаковой громкости надбавка интенсивности над порогом здорового или лучше слышащего уха должна быть большей, чем надбавка над порогом больного или хуже слышащего уха. Положительный ФУНГ наблюдается при поражениях рецепторного аппарата внутреннего уха, отрицательный — при нарушениях звукопроведения.

2. Метод определения дифференциального порога силы звука может быть использован и при одинаковом слухе на оба уха, так как при этом методе звуковой сигнал подается на одно ухо. Сущность метода заключается в определении минимальной надбавки интенсивности звука, которая дает ощущение увеличения громкости.

Величина дифференциального порога силы звука (ДПС) зависит от характера нарушения слуха. При нарушении звукопроведения величина ДПС обычно такая же, как и в норме, то есть равна 1,0—2,0 дб; при нарушении звуковосприятия ДПС меньше 1,0 дб.

Шумовая аудиометрия заключается в определении слуховых порогов для звуков разной частоты в условиях воздействия дозированного маскирующего шума, в состав которого входит широкая полоса частот (так называемого белого шума).

Эта методика дает возможность не только дифференцировать нарушения звукопроведения и звуковосприятия, но и определить локализацию поражения в стволе слухового нерва и в спиральном нервном узле.

Исследование слуховой адаптации (см. Адаптация слуховая) заключается в определении степени понижения слуховой чувствительности при воздействии звукового раздражения. Основными показателями являются: 1) величина повышения слухового порога (понижения чувствительности) в децибелах; 2) скорость восстановления чувствительности (время обратной адаптации) в секундах. Для поражения звукопроводящего аппарата характерны незначительное повышение порогов и быстрое восстановление чувствительности; при нарушениях звуковосприятия отмечается значительно более выраженное повышение слуховых порогов, а время обратной адаптации резко увеличивается.

Все методы аппаратурной аудиометрии, как и другие методы исследования слуха, основанные на показаниях обследуемого, несвободны от некоторых неточностей, связанных с субъективностью этих показаний. В связи с этим в некоторых случаях приходится прибегать к методам так называемой объективной, или рефлекторной, аудиометрии. Безусловнорефлекторные реакции, к числу которых относятся мигательный, зрачковый, кожно-гальванический и другие рефлексы, а также изменения электрической активности мозга в ответ на звуковое раздражение, не вошли в широкую практику по ряду причин: 1) они не обладают постоянством, и отсутствие их не может служить доказательством отсутствия слуха; 2) эти реакции, относящиеся к числу ориентировочных, при повторных воздействиях звукового раздражителя быстро угасают; 3) они возникают обычно лишь при большой интенсивности звукового раздражителя и поэтому не могут быть использованы для определения порогов слуховой чувствительности.

Значительно большую роль играет условнорефлекторная аудиометрия. Практическое применение находят кожно-гальваническая и мигательная условные реакции. При кожно-гальванической методике используют оборонительную реакцию на раздражение электрическим током, проявляющуюся в изменении электрических потенциалов кожи; путем повторного сочетания звукового сигнала с электрическим раздражением удается выработать условную реакцию в виде изменения кожных потенциалов при одном лишь звуковом раздражении. При мигательной методике в качестве безусловного раздражителя применяется струя воздуха, направленная в глаз и вызывающая оборонительную реакцию в виде смыкания век; сочетая вдувание воздуха с действием звукового сигнала, можно получить условную оборонительную реакцию (мигание) на одно звуковое раздражение.

Условнорефлекторная аудиометрия дает возможность не только объективно доказать наличие реакции на звук, но и определить количественную сторону этой реакции, то есть измерить пороги слуховой чувствительности к тем или иным звукам.

Аудиометрия у детей

Применение тональной и речевой аудиометрии у маленьких детей, особенно у детей с нарушениями слуха и речи, сопряжено с большими трудностями, так как такие дети не всегда понимают речевую инструкцию, в к-рой разъясняется предъявляемая им задача и способы реагирования на звуковые сигналы; кроме того, у них обычно отсутствует навык прислушивания к звукам малой интенсивности. Ребенок в таких случаях реагирует на звук не при минимальной (пороговой) его силе, а при некотором, иногда значительном, превышении пороговой интенсивности, и, следовательно, определяемое при этом нарушение слуха представляется более тяжелым, чем есть в действительности. В связи с этим при исследовании слуха у детей применяют методы объективной аудиометрии. Кроме кожно-гальванической и мигательной методик, в практике исследования слуха у детей нашла применение двигательная методика с ориентировочным подкреплением, являющаяся разновидностью так называемой игровой аудиометрии. При этой методике звуковой раздражитель (тон аудиометра) сочетают с показом при помощи фильмоскопа занимательных картинок, придавая, таким образом, звуковому раздражителю сигнальное значение; после упрочения двигательной реакции (нажатия кнопки аудиометра) на заведомо слышимый сигнал интенсивность звука постепенно снижается, причем каждый раз реакция ребенка на звук подкрепляется показом картинки; таким путем удается определить пороги слуха для звуков разной частоты с большой степенью точности.

Другой модификацией игровой аудиометрии является методика, при которой условная двигательная реакция на тональные и речевые сигналы подкрепляется различными электроигрушками. Предварительно определяют ориентировочно наиболее воспринимаемую частоту с помощью звучащих игрушек, звуки которых замерены по высоте и интенсивности. Это облегчает проведение последующей аудиометрии.

Для исследования речевого слуха у детей можно использовать методику игровой речевой аудиометрии. Она заключается в том, что ребенок, услышав предъявляемое ему через наушник речевого аудиометра слово, должен нажать кнопку под картинкой, соответствующей этому слову; правильный ответ подкрепляется светом сигнальной лампочки.

Аудиометр — электроакустический измерительный аппарат, предназначенный для исследования слухового анализатора человека. Исследование осуществляется путем подачи дозированного по частоте и интенсивности звукового раздражения на телефон костной или воздушной проводимости. Современный аудиометр может выдавать чистый тон, белый шум или речь.

Необходимость в количественной оценке состояния слухового анализатора человека в норме и при патологии заставила еще во второй половине 19 века создать такие аппараты, как акуметр, отометр, отоаудион, электрический измеритель слуха. Успехи в области электроники позволили к началу 20-х годов нынешнего столетия создать ламповый аудиометр — прототип современных аудиометров.

После создания тонального аудиометра в него был введен генератор белого шума, позволивший определять порог слуха с помощью чистого тона при наличии помех. В аудиометр была включена приставка для исследования слухового анализатора человека с помощью речи.

Измерение аудиограммы автоматизировалось, появились полуавтоматические и автоматические [Бекеши (G. Bekesy)] аудиометры.

По назначению аудиометры можно разделить на исследовательские, предназначенные для проведения научно-исследовательских работ, клинические — для клинических обследований, поликлинические — для поликлинических обследований, специальные, обладающие ограниченными возможностями и предназначенные для массовых обследований населения (на производстве и др.), детские — для обследования детей.

Аппарат снабжен устройством, позволяющим врачу вести переговоры с пациентом.

Детский аудиометр, предназначенный для определения порогов слышимости при воздушной и костной проводимости у детей (3—7 лет), основанный на применении двигательной условнорефлекторной методики, содержит, кроме собственно аудиометра, диаскоп, на экране которого проецируется изображение кадров диафильма. У ребенка вырабатывается условный рефлекс: услышав звук, он нажимает на кнопку и на экране диаскопа появляется картинка.

Кроме совершенствования аудиометров, основанных на субъективной реакции пациента на подачу звукового раздражения, ведутся работы по разработке методик и аппаратуры, позволяющих объективно судить о пороге слышимости пациента.

Библиография: Быстшановска Т. Клиническая аудиология, пер. с польск., Варшава, 1965; Велицкий А. П. Методы исследования слуховой функции, М., 1972, библиогр.; Вульштейн X. Слухоулучшающие операции, пер. с нем., с. 50, М., 1972; Ермолаев В. Г. и Левин A. Л. Практическая аудиология, Л., 1969, библиогр.; Косачева А. П. Исследование слуха у детей 2—5 лет при помощи игровой аудиометрии, Вестн. оторинолар., № 5, с. 33, 1968, библиогр.; Нейман Л. В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи, с. 36, М., 1970; Ошерович А. М. Методика игровой речевой аудиометрии и результаты исследования слуха у нормально слышащих детей дошкольного возраста, Вестн. оторинолар., №1, с. 19, 1965, библиогр.; Сагалович Б. М. и Симбирцева О. И. Аудиометрия в расширенном диапазоне частот, там же, № 5, с. 25, 1971; Ундриц В. Ф., Темкин Я. С. и Нейман Л. В. Руководство по клинической аудиологии, с. 68, М., 1962, библиогр.; Харшак Б.М. Объем аудиометрического обследования и форма его анализа, Журн. ушн., нос. и горл. бол., № 5, с. 21, 1969, библиогр.; Bystrzаnowska Т. i Wojnarowska-Kulesza W. Atlas audiologiczny, Warszawa, 1967; LangenbeckB. Lehrbuch der praktischen Audiometrie, Stuttgart, 1963; PortmannM.a. Portmann C. Clinical audiometry, Springfield, 1961; Schubert R. Sprachhörprüfmethoden, Stuttgart, 1958.

Л. В. Нейман; Л. A. Водолазский (техн.).