при какой относительной влажности проводятся испытания пожарных извещателей ответ

ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)

4.3 Общие требования к методам испытаний

4.3.1 Общие положения

4.3.1.1 Извещатели пожарные в процессе постановки на производство, изготовления и эксплуатации должны подвергаться видам испытаний, определяемых требованиями национальных стандартов к электротехнической продукции.

К обязательным относятся следующие виды испытаний:

4.3.1.2. Объем и методы приемосдаточных испытаний, а также объем, методы и периодичность периодических испытаний определяются предприятием-изготовителем. Методы испытаний должны соответствовать настоящему национальному стандарту, а также иным действующим национальным стандартам.

4.3.1.3 Типовые испытания проводят при введений изменений в электрическую принципиальную схему или конструкцию извещателя, а также при смене поставщиков компонентов для производства извещателей. Объем и методы типовых испытаний определяются предприятием-изготовителем с учетом возможных изменений характеристик извещателя.

4.3.2 Методы испытаний

4.3.2.1. Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна превышать 5%, если иные требования не установлены в конкретном пункте методов испытаний.

4.3.2.2 Если извещатель пожарный предназначен для работы с ППКП, то его соединение с прибором приемно-контрольным или прибором, его заменяющим, должно быть произведено в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

4.3.2.3 Испытания проводят в нормальных климатических условиях:

— температура от 15 °С до 35 °С;

— относительная влажность от 45% до 75%;

— атмосферное давление от 86 до 106 кПа.

4.3.2.4. Если при проведении испытаний требуется, чтобы извещатели пожарные находились в рабочем состоянии, то они должны быть включены. Значения параметров питания, подаваемого на извещатели пожарные, должны выбираться из диапазона, указанного предприятием-изготовителем, выбранное значение не меняют в течение всего времени испытаний, если иные требования не приведены в конкретном пункте методов.

4.3.2.5 Извещатели пожарные, подвергаемые испытаниям, должны быть установлены в нормальном рабочем положении, указанном в документации предприятия-изготовителя. Если в документации указано несколько способов установки, то необходимо выбрать наиболее неблагоприятный для данного испытания.

4.3.2.6 Испытательное оборудование и средства измерения, применяемые при испытаниях извещателей пожарных, должны быть поверены и аттестованы в установленном порядке.

4.3.2.7 Методики испытания извещателей пожарных на соответствие требованиям назначения, требованиям по устойчивости к воздействию повышенной температуры, а также критерии оценки при испытаниях на воздействие климатических и механических факторов изложены в соответствующих разделах данного национального стандарта, в которых определены требования и методы испытаний извещателей пожарных тепловых, дымовых и извещателей пламени пожарных.

Нормы пожарной безопасности НПБ 85-2000 «Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (утв. приказом ГУГПС МВД России от 5 апреля 2001 г. N 22) (документ отменен)

Нормы пожарной безопасности НПБ 85-2000

«Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»

(утв. приказом ГУГПС МВД России от 5 апреля 2001 г. N 22)

Heat detectors. Specifications of fire safety. Test methods

Дата введения 1 июня 2001 г.

1. Область применения

1.2. Настоящие нормы используются на стадиях разработки, изготовления и испытания извещателей в целях подтверждения соответствия установленным требованиям при сертификации в Системе сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности.

1.3. Требования настоящих норм не распространяются на извещатели, предназначенные для объектов специального назначения.

2. Термины и определения

В настоящих нормах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3. Классификация и условное обозначение

3.1. По характеру реакции на повышение температуры извещатели подразделяют на:

3.2. Максимальные, максимально-дифференциальные извещатели и извещатели с дифференциальной характеристикой в зависимости от температуры и времени срабатывания подразделяют на десять классов: А1, А2, A3, В, С, D, Е, F, G, Н.

3.3. Дифференциальным извещателям присваивают класс R1.

3.4. Извещателям с дифференциальной характеристикой, удовлетворяющим требованиям п. 4.1.6 настоящих норм, дополнительно присваивают индекс R.

4. Технические требования пожарной безопасности

4.1. Требования назначения

4.1.1. Извещатели должны соответствовать требованиям настоящих норм и технической документации (ТД) на извещатели конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

4.1.2. Температура срабатывания максимальных, максимально-дифференциальных извещателей и извещателей с дифференциальной характеристикой должна быть указана в ТД на извещатели конкретного типа и находиться в пределах, определяемых их классом, в соответствии с таблицей 1.

Примечание. Извещатели с температурой срабатывания выше 160°С относят к классу Н. Допуск на температуру срабатывания не должен превышать 10%.

Температура среды, °С

Температура срабатывания, °С

Указывается в ТД на извещатели конкретных типов

4.1.3. Время срабатывания максимальных извещателей при повышении температуры от условно нормальной должно находиться в пределах, определяемых классом извещателей, в соответствии с таблицей 2.

Скорость повышения температуры, °С/мин

Время срабатывания, с

Максимальные извещатели класса А1

Максимальные извещатели классов А2, A3, В, С, D, E, F, G, Н

4.1.4. Время срабатывания извещателей с дифференциальной характеристикой при повышении температуры от условно нормальной должно находиться в пределах, определяемых классом извещателей, в соответствии с таблицей 3.

Скорость повышения температуры, °С/мин

Время срабатывания, с

Извещатели с дифференциальной характеристикой класса А1

Извещатели с дифференциальной характеристикой классов А2, A3, В, С, D, E, F, G, Н

4.1.5. Время срабатывания дифференциальных и максимально-дифференциальных извещателей класса R1 при повышении температуры от 25°С должно находиться в пределах, указанных в таблице 4.

Скорость повышения температуры, °С/мин

Время срабатывания, с

4.1.6. Извещатели с дифференциальной характеристикой класса R должны соответствовать требованиям п. 4.1.4 настоящих норм и обеспечивать время срабатывания, приведенное в таблице 5, при повышении температуры окружающей среды от начальной температуры, указанной в таблице 6.

Скорость повышения температуры, °С/мин

Время срабатывания, с

Извещатели с дифференциальной характеристикой класса А1R

Извещатели с дифференциальной характеристикой классов A1R, A2R, A3R, BR, CR, DR, ER, FR, GR, HR

Указывается в ТД на извещатели конкретных типов

4.1.8. Извещатели должны быть восстанавливаемыми изделиями и обеспечивать возможность проверки на каждом образце всех нормируемых технических характеристик при сертификационных, периодических, приемосдаточных, других видах испытаний и входном контроле, а также работоспособности извещателей в процессе эксплуатации.

4.1.9. Электрические характеристики извещателей (напряжения и токи дежурного режима и режима тревожного извещения) указывают в ТД на извещатели конкретных типов. Эти характеристики должны соответствовать электрическим характеристикам шлейфа пожарной сигнализации (ШПС) пожарного приемно-контрольного прибора (ППКП), с которым предполагается использовать извещатели.

4.1.11. Значение электрического сопротивления изоляции должно соответствовать ГОСТ 12997 и быть указано в ТД на извещатели конкретных типов.

4.1.12. Значение электрической прочности изоляции должно соответствовать ГОСТ 12997 и быть установлено в ТД на извещатели конкретных типов.

4.1.13. Извещатели должны быть рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу.

4.1.14. В ТД на извещатели конкретных типов может быть указан их класс в соответствии с ГОСТ Р 50898.

4.2. Требования надежности должны соответствовать НПБ 76-98.

4.3. Требования электромагнитной совместимости

4.3.1. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию наносекундных электрических импульсов. Степень жесткости воздействия (не ниже 2-й по НПБ 57-97) должна быть указана в ТД на извещатели конкретных типов.

4.3.2. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию электростатических разрядов. Степень жесткости воздействия (не ниже 2-й по НПБ 57-97) должна быть указана в ТД на извещатели конкретных типов.

4.3.3. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию электромагнитного поля. Степень жесткости воздействия (не ниже 2-й по НПБ 57-97) должна быть указана в ТД на извещатели конкретных типов.

4.3.4. Значения напряженности поля радиопомех, создаваемых извещателями при эксплуатации, не должны превышать значений, указанных в НПБ 57-97.

4.4. Требования стойкости к внешним воздействиям

4.4.1. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию повышенной температуры окружающей среды, равной максимальной нормальной температуре для каждого класса.

4.4.2. Извещатели должны быть прочны к воздействию повышенной температуры окружающей среды, указанной в ТД на извещатели конкретных типов, в соответствии с ГОСТ 28200, но не ниже максимальной температуры срабатывания для каждого класса извещателей.

4.4.3. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию пониженной температуры окружающей среды, установленной в ТД на извещатели конкретных типов, в соответствии с ГОСТ 28199, но не выше минус 10°С.

4.4.4. Извещатели должны быть прочны к воздействию пониженной температуры окружающей среды, установленной в ТД на извещатели конкретных типов, но не выше минус 30°С.

4.4.5. Извещатели должны быть устойчивы к циклическому воздействию повышенной относительной влажности воздуха.

4.4.6. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре 40°С.

4.4.7. Извещатели должны быть прочны к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре 40°С.

4.4.8. Извещатели, предназначенные для установки в помещениях с агрессивной средой, должны быть прочны к ее воздействию.

4.4.9. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации с ускорением 4,905 м/с2 (0,5 х g) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц.

4.4.10. Извещатели должны быть прочны к воздействию синусоидальной вибрации с ускорением 9,81 м/с2 (1 х g) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц.

4.4.11. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию прямого механического удара с энергией 1,9 Дж.

4.4.12. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию одиночных ударных импульсов полусинусоидальной формы. Длительность импульса и пиковое ускорение должны соответствовать ГОСТ 12997 и быть установлены в ТД на извещатели конкретных типов.

4.5. Требования к конструкции

4.5.2. Конструкция извещателя должна обеспечивать расположение термочувствительного элемента на расстоянии не менее 15 мм от поверхности, на которой монтируют извещатель.

4.5.3. Степень защиты извещателей, обеспечиваемая оболочкой, определяется по ГОСТ 14254.

4.6. Требования к маркировке

4.6.2. На корпусе извещателя должен быть указан его класс.

5. Методы испытаний

5.1. Общие положения

5.1.1. Извещатели подвергают следующим видам испытаний:

5.1.2. Объем и последовательность сертификационных испытаний должны соответствовать данным таблицы 7. Для проведения испытаний методом случайной выборки отбирают шесть извещателей.

Пункты настоящих норм

Номер образца извещателя

Время срабатывания при различных положениях извещателя относительно направления воздушного потока

Время срабатывания при различных скоростях повышения температуры

Время срабатывания перед испытаниями на внешние воздействия

Изменение напряжения питания. Устойчивость

Сухое тепло. Устойчивость

Синусоидальная вибрация. Устойчивость

Влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость

Электрическая прочность изоляции

Электрическое сопротивление изоляции

5.1.3. Объем приемо-сдаточных испытаний устанавливают в ТД на извещатели конкретных типов.

5.1.4. Объем периодических испытаний и число испытываемых извещателей устанавливают в ТД на извещатели конкретных типов.

5.1.5. Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна превышать 5%, если иные требования не установлены в методах испытаний. Погрешность измерения температуры не должна превышать +-3°С.

5.1.6. Соединение извещателя с ППКП или прибором, его заменяющим, должно быть произведено в соответствии с инструкцией изготовителя.

5.1.7. Испытания проводят в нормальных условиях при температуре от 15 до 35°С, относительной влажности от 45 до 75% и атмосферном давлении от 86 до 106 кПа.

5.1.8. Испытания на соответствие требованиям назначения проводят в тепловой камере, описание которой представлено в приложении (рекомендуемом).

5.1.9. Скорость воздушного потока в процессе проведения испытания 0,8 м/с.

5.2. Порядок проведения испытаний

5.2.1. Определение времени срабатывания извещателя при различных его положениях относительно направления воздушного потока (п. 4.1.7)

Испытание проводят в тепловой камере при восьми различных положениях извещателя относительно воздушного потока, отличающихся друг от друга поворотом извещателя вокруг вертикальной оси на угол 45°.

Извещатель устанавливают в тепловую камеру и выдерживают при условно нормальной температуре, указанной в таблице 1 для данного класса извещателей, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин. Затем в камере создают скорость повышения температуры воздушного потока 10°С/мин и одновременно включают секундомер. В момент срабатывания извещателя фиксируют время по секундомеру.

Отмечают положения, соответствующие максимальному и минимальному значению времени срабатывания извещателя.

5.2.2. Определение температуры срабатывания извещателя (п. 4.1.2)

Извещатели поочередно устанавливают в тепловую камеру и выдерживают при условно нормальной температуре, указанной в таблице 1 для данного класса извещателей, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин.

Температуру в тепловой камере повышают от условно нормальной до максимальной нормальной температуры, указанной в таблице 1 для данного класса извещателя, со скоростью 1°С/мин. Дальнейшее повышение температуры продолжают при скорости ее нарастания 0,2°С/мин. Фиксируют температуру срабатывания каждого извещателя.

Извещатели считают выдержавшими испытание, если зарегистрированные значения температуры срабатывания находятся в пределах между минимальным и максимальным значениями этой температуры, указанными в таблице 1 для данного класса извещателя.

Время срабатывания извещателей определяют при скоростях повышения температуры в соответствии с таблицами 2-5 для данного класса извещателей.

5.2.5. Изменение напряжения питания. Устойчивость (п. 4.1.10)

Время срабатывания извещателя при изменении напряжения питания определяют по методике, изложенной в п. 5.2.4 настоящих норм, при минимальном и максимальном значениях напряжения питания, установленных в ТД на извещатели конкретных типов.

Примечание. При отсутствии в ТД на извещатели данных о минимальном и максимальном напряжении питания испытания проводят при напряжении питания в соответствии с п. 4.1.10 настоящих норм.

5.2.6. Сухое тепло. Устойчивость (п. 4.4.1)

Извещатель устанавливают в тепловой камере в положении относительно воздушного потока, соответствующем максимальному времени срабатывания извещателя. В процессе испытания извещатель должен быть включен.

Извещатель выдерживают при условно нормальной температуре, соответствующей классу извещателя, в течение времени, необходимого для стабилизации его температуры, но не менее 5 мин. Затем температуру в камере повышают до максимальной нормальной со скоростью 1°С/мин. При максимальной нормальной температуре извещатель выдерживают в течение двух часов. При этом извещатель не должен выдавать сигнал «Неисправность» или «Пожар». Дальнейшее повышение температуры продолжают при скорости 20°С/мин, одновременно включают секундомер. В момент срабатывания извещателя фиксируют время по секундомеру.

Извещатель считают выдержавшим испытание, если время его срабатывания находится в диапазоне между минимальным и максимальным значениями этого времени для данного класса извещателя, указанными в таблице 8.

Пожарные извещатели: огневые испытания или «дымовой канал»

РЕАЛЬНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕШАТЕЛЕЙ

В проект новой редакции ГОСТ Р 53325 в программу сертификационных испытаний внесены огневые испытания. Что это принесет нового в пожарную безопасность и надо ли усложнять жизнь производителям пожарных извещателей?

Предназначенные для обнаружения возгораний дымо-I вые пожарные извещатели должны иметь какой-то показатель, который бы указывал на их возможность обнаружения опасных факторов пожара. На сегодняшний день это порог срабатывания в установке «Дымовой канал» и его стабильность при различных внешних воздействиях.

Как и раньше в НПБ 65-97, так и в существующей редакции ГОСТ Р 533252009 в разделе общих технических требований четко указано, что чувствительность извещателей пожарных дымовых оптико-электронных точечных (ИП) должна находиться в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м. Это же как ни странно осталось и в проекте новой редакции данного стандарта. Является ли этот показатель необходимым и достаточным и нужны ли еще какие-то дополнительные испытания?

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕШАТЕЛЕЙ

Еще начиная с НПБ 65-97, а потом уже и в ГОСТ Р 53325 предусмотрено, чтобы в технической документации на ИП производителем была указана его чувствительность, которая и должна проверяться в рамках сертификационных испытаний.

Кто-то из производителей устанавливает ее на уровне 0,06-0,08 дБ/м, кто-то на 0,12, а кто-то и вообще на уровне 0,35, но до потребителя эти значения не доводились, не доводятся и сейчас, протоколы сертификационных испытаний с полученными значениями чувствительности также недоступны.

В итоге сложилась ситуация, что никаких реальных показателей чувствительности ИП мы не имеем. Значит, они вроде как все практически одинаковы. Нет ни лидеров, ни отстающих, они все в полном объеме соответствуют предъявляемым к ним требованиям. А так ли это, у меня лично это вызывает большое сомнение, и дальше это я попробую обосновать.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИП В «ДЫМОВОМ КАНАЛЕ»

В чем заключается порядок измерения чувствительности в установке «Дымовой канал»?

Эта установка представляет собой замкнутый туннель общей длиной порядка 6 метров и с общим рабочим объемом всего порядка 0,6 м кубометров, это чуть больше камеры холодильника. И вот этот объем воздуха гоняется со скоростью 0,2 м/с (это считается усредненной скоростью естественной конвекции дыма) по замкнутому кругу. Постепенно в этот объем с небольшой скоростью подмешивают или дым от тлеющего фитиля, или похожий на дым аэрозоль. Как только извещатель сработает, фиксируется значение оптической плотности среды. Вот это значение сегодня и называется чувствительностью. Процесс считается корректным, когда оптическая плотность, равная 0,2 дБ/м (напомню, что это соответствует увеличению оптической плотности среды на 4,7% на расстоянии 1 м), будет достигнута за промежуток времени от 2-х до 13 минут (что как раз соответствует нормируемой скорости нарастания оптической плотности для этого теста как у нас, так и за рубежом от 0,015 до 0,1 дБ/м в минуту). И если из-вещатель действительно сработал за это время, то его чувствительность соответствует предъявляемым требованиям.

Но это был тлеющий хлопковый шнур, а какова их чувствительность к более светлым дымам тлеющей древесины или более темным дымам при горении всякой там синтетики, а размеры этих частичек дыма отличаются между собой более, чем в пять раз и ведут они себя по-разному. Так ведь никто этого и не знает, даже производители. Что еще лишний раз подтверждает невозможность сравнения ИП между собой по каким-либо предусмотренным сегодня параметрам.

В итоге такие извещатели наводнили наш отечественный рынок, и это не без учета низких требований нормативных документов к продукции пожарно-тех-нического назначения и участия экспертов сертификационных лабораторий.

ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Если строго подойти к формулировкам, то как в действующей нормативной базе, так и в проекте новой редакции

ГОСТ Р 53325 в программе испытаний непосредственная оценка параметра чувствительности ИП не предусмотрена. Вместо нее вообще предусмотрен параметр «стабильность», который характеризует разброс значений чувствительности между образцами и не более того. И вот под видом измерения стабильности и оценивается собственно заявленная производителем чувствительность ИП в требуемом диапазоне.

Что это нам дает? Нас же интересует, чтобы эти извещатели вовремя обнаружили пожар, но вот об этом в действующих нормах ничего нет.

А вот с предельной максимальной чувствительностью дело обстоит несколько по-другому, кстати, она с возможностью своевременного обнаружения пожара тоже никак не связана. Погрешность измерения устройства, предназначенного для определения удельной оптической плотности продуктов горения (аэрозоля), не должна превышать 0,02 дБ/м (в Европе это 0,02 дБ/м + 5 % от измеренной концентрации), и, как следствие, измеряемая величина не должна превышать удвоенного значения погрешности. Вот тут как раз и находится значение максимальной чувствительности образцов, представляемых на испытания, которая, как теперь становится понятным, к обнаружению пожара не имеет никакого отношения, это просто ограничения средств измерения.

Как ни странно, но в европейских нормах EN54 часть 7 значение максимальной чувствительности аналогично нашему, но нормируется оно не в общих требованиях к извещателям, а в порядке проведения тестов в виде фразы: «пороговое значение срабатывания ИП не должно быть меньше 0,05 дБ/м». Просто и понятно.

Отсюда становится видно, что в установке «Дымовой канал» измеряют чувствительность пожарных извещателей только для оценки стабильности параметров, повторяемости и их устойчивости к внешним воздействиям и не больше. Ну тогда эту величину и не надо так строго нормировать, тем более есть реальная возможность воспользоваться зарубежным опытом.

А пока при существующих подходах пожарный извещатель как был много лет, так и остается черным ящиком с белым корпусом, с неизвестными содержимым и характеристиками. И эксперты всех испытательных лабораторий в курсе такой ситуации и даже не всегда с лучшими помыслами ею пользуются.

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Перейдем теперь к огневым испытаниям в виде тестовых пожаров.

Для этого зайдем в комнату с размерами 10х7х4 м. Как и в древние времена посередь пещеры размещен очаг, без него, вы же понимаете, никак нельзя. Над ним под потолком на удалении 3-х метров от спроецированного на потолок центра очага по окружности висят пожарные извещатели.

Кладем в очаг друг на друга три листа пенополиуретана (в обиходе его еще называют поролоном), каждый размерами 50х50 см и толщиной 2 см и поджигаем с одного угла. Измеренная оптическая плотность среды в непосредственной близости от извещателей должна достигнуть 1,73 дБ/м за промежуток времени от 140 до 180 секунд. За этот же промежуток времени все 4 представленных образца должны сработать. Вот это действительно скорость проведения испытаний. А какова при этом скорость изменения оптической плотности среды, да еще при таких объемах помещения, это вам не в холодильнике дым часами гонять. Данное испытание называется тестовым пожаром ТП-4.

А теперь поставим в наш очаг стальной поддон глубиной 5 см и размерами 33 на 33 см (площадь 0,1 м2) и нальем туда 650 граммов легко воспламеняющейся жидкости типа Н-гептан (в Европе наливают смесь этанола с толуолом, но разница невелика). Предельное значение оптической плотности, равное 1,24 дБ/м в зоне измерения, должно быть достигнуто за промежуток времени от 120 до 240 секунд. За этот же промежуток времени и никак не позже те же 4 представленных образца должны сработать. Данное испытание называется ТП-5. Представляете себе, насколько это красочное действие, ведь испытания проходят при выключенном освещении. А главное, как эксперт может повлиять на сам процесс этих испытаний. Изменение оптической плотности и концентрации продуктов горения, а также время срабатывания ИП регистрируются на компьютере, а над огнем помахать фанеркой никому на ум не придет, тем более в само помещение для огневых испытаний во время проведения теста вряд ли кто полезет, находиться там просто опасно для жизни. Сработали извещатели, значит, сработали, в противном случае их можно забирать и спокойно идти домой.

Если при испытаниях в «Дымовом канале» главным условием успеха была высокая чувствительность тракта обработки сигнала, поступающего из оптической системы ИП, то при тестовых пожарах к этому добавляется показатель аэродинамического сопротивления при проникновении продуктов горения в саму оптическую систему. Вот здесь и лежит принципиальная разница оценки параметров.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПО>КАРНЫХ ИЗВЕШАТЕЛЕЙ К ТЕСТОВЫМ ПОЖАРАМ

Необходимо отметить, что на то они и огневые испытания, чтобы оценить об-наружительную способность извещате-лей для различных видов горючих материалов.

Уже первые результаты огневых испытаний в нашей стране показали, что взаимосвязь между результатами измерения чувствительности пожарных из-вещателей в установке «Дымовой канал» и тестовыми пожарами носит неоднозначный характер. Одни извещатели с чувствительностью в «Дымовом канале» порядка 0,12-0,15 дБ/м при огневых испытаниях показали крайне неудовлетворительные результаты, а другие, наоборот, отличные.

Из зарубежного опыта проведения испытаний известно, что извещатели, имеющие в «Дымовом канале» чувствительность хуже 0,15 дБ/м при скорости потока, равном 0,2 м/с (а никак не при 1,0 м/с), и при скорости роста удельной оптической плотности около 0,1 дБ/м (а не при минимально допустимой 0,015 дБ/м) в минуту, тестовые пожары ТП4 и ТП5 просто не пройдут, не говоря о ТП2. При серийном производстве ИП рекомендуется иметь среднюю чувствительность, равную 0,08 ± 0,02 дБ/м, при которой только из-за разброса параметров оптоэлектронных приборов не будут превышаться допустимые отклонения.

Это еще лишний раз подтверждает никчемность как основного показателя качества ИП такого параметра, как чувствительность в «Дымовом канале».

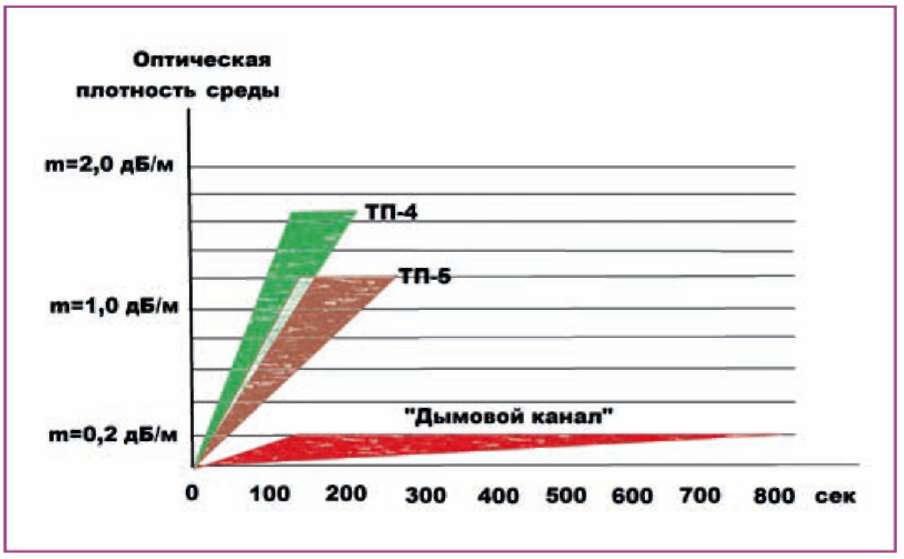

Вот здесь надо прерваться в описании самих тестовых пожаров и вернуться к уже рассмотренным ТП-4 и ТП-5. Попробую это продемонстрировать на графике изменения оптической плотности в «Дымовом канале» при указанных тестовых пожарах (рис. 1).

Рис. 1. Изменение оптической плотности среды в «Дымовом канале» при ТП-4 и ТП-5

Из графиков, представленных на рисунке 1, видно, насколько разнятся скорости нарастания оптической плотности среды при ТП-4 и ТП-5 по сравнению с установкой «Дымовой канал».

Так ведь что интересно. Достаточно большая часть наших отечественных точечных дымовых пожарных извещателей более или менее проходит эти два вида тестовых пожара. Секрет здесь заключается в том, что этим двум тестовым пожарам соответствует высокая интенсивность тепловыделения и, благодаря этому, формируется сильный восходящий поток. Из-за этого продукты горения легко поднимаются к потолку помещения и быстро достигают испытываемых образцов. За счет большого температурного градиента и высокой скорости воздушного потока продукты горения легко проникают в оптические системы ИП, которые в свою очередь с достаточно высокой вероятностью регистрируют их появление. Исключение составляют ИП, в которых с целью уменьшения потребляемого тока период проведения сеансов измерений уж больно сильно увеличен и в отдельных случаях может достигать 30 секунд, и такая схема естественно не успевает принять вовремя решение.

Теперь можно двигаться дальше в рассмотрении самих тестовых пожаров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Первым тестовым пожаром, показывающим имеющиеся отличия в возможности обнаружения пожара у разных типов пожарных извещателей, является как ни странно ТП-3.

Берется порядка 80-90 хлопковых шнурков длиной около 80 см. Развешиваются они над нашим любимым очагом посередь пещеры на кольцо с диаметром 10 см, поджигаются, и происходит их тление с выделением светлого дыма, как и в «Дымовом канале». Требуемая скорость изменения плотности оптической среды данного тестового пожара достигается как выбором удельной массы этих фитилей, так и их количеством.

Интенсивность тепловыделения у этого тестового пожара намного ниже, чем у предыдущих ТП-4 и ТП-5, и, как следствие, восходящий поток уже не такой сильный. На первом этапе дым начинает смещаться по горизонтали то в одну сторону, то в другую, и очень долго не хочет подойти вплотную к испытываемым образцам, размещенным под потолком.

Уже при данном тестовом пожаре наблюдается разница по времени срабатывания между различными типами извеща-телей. Вроде бы скорость изменения оптической плотности намного ниже, чем в двух предыдущих тестовых пожарах, и всего в десять раз превосходит скорость нарастания в «Дымовом канале». Все дело в отсутствии четкого восходящего потока и малых скоростях воздушного потока в месте расположения тестируемых извещателей. Вот здесь в полной мере проявляется влияние обтекаемой формы корпуса извещателей и высокого аэродинамического сопротивления, да и времени на выявление продуктов горения в оптической системе с момента их захода в нее получается не так много. Здесь так же, как и в предыдущих тестовых пожарах оператор или эксперт не «подкрутит» скорость воздушного потока, как это делается при испытаниях в «Дымовом канале».

При многократном повторении данного тестового пожара с заведомо проверенными извещателями и прошедшими эти испытания в зарубежных лабораториях было установлено, что с вероятностью более 50% у них имеется трехкратный запас по времени на обнаружение. Так что и середнячки его могут пройти. Извещатели, не прошедшие данный тест, дальше в принципе можно вообще и не проверять, т.к. успехов им уж точно не видать.

Но самым показательным тестовым пожаром является ТП-2. Именно при прохождении данного тестового пожара проявляются в полном объеме аэродинамические характеристики испытываемых образцов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧИВШИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Чем же сложен тестовый пожар ТП-2? Для начала рассмотрим условия, при которых проводятся тестовые пожары:

— температура в помещении для тестовых пожаров должна находиться в пределах 18-28° С (по EN54 она должна находиться в пределах 23±5° С, вот что значит практический опыт);

— атмосферное давление в пределах 98104 кПа (735-780 мм рт.ст.);

Для дыма тлеющей древесины ТП-2 с такой низкой интенсивностью и настолько слабым восходящим потоком далеко не все равно, какова влажность и атмосферное давление в помещении. Повышенная влажность делает дым более тяжелым и холодным, и, чтобы его поднять к потолку, нужен целый десяток грузчиков. Наличие сквозняков от вентиляционных отверстий просто недопустимо, дым так и ищет малейшие лазейки на улицу. Особенно распространение дыма от тлеющей древесины зависит от равномерности температуры в помещении, и, если температура стен между собой разнится всего на несколько градусов, развитие процесса пойдет по самому негативному сценарию. На возможность дыму оторваться от пола и подняться к потолку очень влияет разница между температурой воздуха внизу у пола и наверху, под потолком. Теплый воздух, скопившийся под потолком, значительно замедляет процесс конвекции в силу низкой теплоемкости дыма тлеющей древесины. В частности, в испытательной лаборатории такого известного производителя, как Bosch, в помещении для огневых испытаний по всем углам размещены датчики для контроля температуры, по сигналам от которых происходит выравнивание температуры в помещении с помощью целой специальной системы, представляющей массу труб как для подогрева, так и для охлаждения отдельных участков стен.

Аналогичная проблема возникает при попытке дыма зайти в оптическую систему изве-щателя. И вот тут аэродинамические параметры извещателя становятся наиглавнейшими, и их низкие значения тут никак не могут быть компенсированы путем принудительного увеличения скорости потока, да и кто там будет принудительно дым гонять.

Здесь еще надо учесть разницу между «Дымовым каналом», который имеет ограниченное сечение, и воздушный поток даже на малых скоростях можно сказать «загоняется» в извещатель, в месте установки которого уменьшается поперечное сечение туннеля, и помещением для тестовых пожаров высотой 4 м, в котором этот эффект полностью отсутствует.

Чтобы закрыть вопрос о разнице между испытаниями в «Дымовом канале» и тестовыми пожарами целесообразно их все отобразить на одном графике (рис. 2).

Конструктивный параметр ИП

Взаимосвязь с другими конструктивными параметрами ИП

Чувствительность ИП в установке «Дымовой канал»

Определяется путем медленного последовательного повышения концентрации продуктов горения до момента срабатывания ИП. Зависит от:

— чувствительности тракта обработки сигнала, поступающего от фотоприемника;

Чувствительность тракта обработки сигнала от фотоприемника

Чрезмерная чувствительность тракта обработки ведет к снижению защищенности к внешним электромагнитным помехам, а также к пониженной защищенности от собственных шумов оптической системы. И то, и другое повышает вероятность ложных срабатываний.

Напрямую связана с током потребления ИП, а как следствие с повышенным энергопотреблением всей установки пожарной сигнализации и допустимым количеством ИП в ШС. Чрезмерное увеличение ведет к повышению уровня шумов оптической системы, а после полутора-двух лет эксплуатации в таком режиме за счет снижения яркости светоизлучателя реальная чувствительность ИП падает до нуля.

Аэродинамическое сопротивление ИП

— обтекаемость корпуса ИП,

— аэродинамическое сопротивление оптической системы,

— аэродинамическое сопротивление защиты от мелких насекомых,

— аэродинамическое сопротивление защиты от фоновой освещенности.

Обтекаемость корпуса ИП

Должна обеспечивать максимальное проникновение продуктов горения сквозь отверстия в корпусе ИП внутрь оптической системы. Хорошая обтекаемость позволяет воздушному потоку просто обходить извещатель, не заходя в него.

Аэродинамическое сопротивление оптической системы

Большое аэродинамическое сопротивление оптической системы значительно замедляет ее заполнение продуктами горения, что ведет к большой инерционности срабатывания или к необходимости регистрации пожара при минимальном количестве продуктов сгорания, а это высокая вероятность ложных срабатываний.

Защищенность от мелких насекомых

Наличие статически заряженных сеток и решеток, а также небольшие размеры отверстий в них повышают аэродинамическое сопротивление всего ИП, что приводит к снижению чувствительности. Увеличение же размеров отверстий более 1 мм приводит к значительному снижению защищенности от мелких насекомых.

Защищенность от фоновой освещенности

Повышенная защищенность с использованием всякого рода шторок и перегородок увеличивает аэродинамическое сопротивление ИП, что приводит к снижению чувствительности. Пониженная защищенность увеличивает вероятность ложных срабатываний от источников света.

Чувствительность ИП к тестовым пожарам

Определяется путем повышения концентрации продуктов горения и оптической плотности среды до момента срабатывания ИП. Скорость изменения концентрации зависит от вида горючего материала. Зависит от чувствительности ИП, измеренной в «Дымовом канале», от аэродинамического сопротивления ИП, от длительности сеансов измерения, периода между ними (у пороговых извещателей это от 5 с до 30 с и более) и количества этих сеансов для принятия решения. Испытания осуществляются путем проведения тестовых пожаров ТП2-ТП5.

Из представленного графика видно, что даже вялотекущие тестовые пожары ТП-2 и ТП-3 имеют куда большую скорость нарастания оптической плотности среды, чем в установке «Дымовой канал». Сами же тестовые пожары намного ближе к реальной ситуации на объектах во время пожара, чем испытания в «Дымовом канале». А различные дымы тестовых очагов ТП-2, ТП-3, ТП-4 и ТП-5 гарантируют эффективное обнаружение широкого спектра загораний различных материалов. Отсюда и вытекает вся важность проведения огневых испытаний при оценке параметров пожарных извещателей.

ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ

Взаимосвязь этих двух параметров тестовых пожаров обычно очень многих сбивает с толку. В двух словах это надо пояснить. Для тестовых пожаров ТП-2 и ТП-3 испытания заканчиваются по достижении плотности оптической среды, равной 2,0 дБ/м, а вот для тестовых пожаров ТП-4 и ТП-5 с темными дымами испытания заканчиваются по достижении концентрации продуктов горения Y = 6, измеренной с помощью ионизационной контрольной камеры, которая так же, как и измеритель оптической плотности располагается в непосредственной близости от извещателей.

Помимо вышеперечисленных тестовых пожаров в новой редакции ГОСТ Р 53325 предусмотрено еще 8 других тестовых пожаров: для тепловых извещателей (ТП-б) и для аспирационных извещателей трех классов чувствительности (А, B и C).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕШАТЕЛЕЙ ПО ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ТЕСТОВЫМ ПОЖАРАМ

В новой редакции ГОСТ Р 53325 помимо того, что тестовые пожары становятся обязательными при проведении сертификационных испытаний, есть еще одно очень интересное новшество. Оно не предусмотрено в зарубежных стандартах.

Речь идет о классификации пожарных извещателей по их чувствительности к тестовым пожарам, присутствующая еще в ГОСТ Р 50898-98 «Извещатели пожарные. Огневые испытания».

Для каждого класса установлены следующие предельные значения контролируемых параметров:

— класс I (DТ1 = 15 °С, m1 = 0,5 дБ/м, Y1 = 1,5);

— класс II (DТ2 = 30 °С, m2 = 1,0 дБ/м, Y2 = 3,0);

— класс III (DТ3 = 60 °С, m3 = 2,0 дБ/м, Y3 = 6,0).

Это позволит сравнить между собой различные типы пожарных извещателей по каждому тестовому пожару отдельно. Вполне возможно, что такая классификация наконец-таки даст возможность как заказчикам, так и проектно-монтажным организациям осуществлять осознанный выбор для последующего использования извещателей не столько по ценовым параметрам, сколько по их обнаружительной способности. И есть надежда, что большая часть споров о качестве тех или иных извещателей в обозримом будущем сможет быть подтверждена конкретными данными. Некоторые специалисты, правда, сомневаются в эффективности и точности методики такой классификации, но время покажет.

Данную классификацию можно еще дополнить данными, приведенными в п.4.2.1.3 проекта новой редакции ГОСТ Р 53325: «Электрические характеристики ИП в дежурном и тревожном режиме (напряжения, токи, эквивалентные сопротивления, наличие стабилизации напряжения или тока и минимально допустимое напряжение питания в режиме выдачи тревожного извещения), а также время восстановления дежурного режима после снятия напряжения питания, должны быть установлены в технической документации (ТД) на ИП конкретных типов и должны соответствовать электрическим характеристикам шлейфа пожарной сигнализации ППКП, с которым предполагается использовать данные ИП».

К этому еще неплохо бы добавить такую очень важную величину, как степень электромагнитной совместимости, характеризующую защищенность от внешних электромагнитных помех, а вот с ее определением у нас так же плохо, как и сейчас с определением чувствительности. Требования наших норм по этой величине как минимум на порядок ниже зарубежных, а тут еще и сами измерения могут быть не всегда объективными.

И тогда, соединив все это, вместо какого-то черного ящика в виде пожарного извещателя с белым корпусом мы сможем получить абсолютно понятный элемент системы пожарной сигнализации с конкретными характеристиками.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОЧЕЧНЫХ ДЫМОВЫХ ПОЖАРНЫ1Х ИЗВЕШАТЕЛЕЙ

Несмотря на внешнюю простоту точечного дымового оптико-электронного дымового пожарного извещателя, это исключительно сложное изделие. Здесь речь не идет о схемотехнических решениях электрической схемы, хотя это тема достойна отдельного разговора.

В этом типе ИП как нигде проявляются взаимоисключающие конструктивные параметры, влияющие на возможность обнаружения опасных факторов пожара (таблица 1).

Из приведенной таблицы становится очевидным, что ни один конструктивный параметр ИП не может быть не увязан с другими, несмотря на их взаимоисключающие свойства.

И здесь хотелось бы еще раз отметить, что из всех перечисленных в таблице конструктивных параметров на сегодняшний день подвержена проверке лишь одна треть, да и то в отрыве от возможности обнаружения пожара. Это, в частности, касается чувствительности ИП в установке «Дымовой канал» и защищенности от фоновой освещенности. А как же быть с остальными составляющими?

Для разработки таких извещателей требуется глубокое знание теории оптики, аэродинамики и технологии процессов. И без хорошей научно-исследовательской, в том числе экспериментальной базы, тут никак не обойтись, а этого нашим производителям ой как не хватает.

Венцом всей этой работы и является удачное прохождение ИП огневых испытаний, результаты которых и подтверждают правильный выбор соотношения между собой всех составляющих ИП.

Когда на одной из наших выставок пару лет назад ведущему зарубежному специалисту предоставили возможность разобрать один из наших дымовых извещателей, он сказал, что это может быть все, что угодно, но только не пожарный извещатель. Это видно невооруженным глазом и без всяких испытаний. Рано или поздно большинство из нас это тоже поймет.

ВЫВОДЫ

Разобравшись с разницей в методике и результатах, полученных при проведении испытаний в установке «Дымовой канал» и при тестовых пожарах, я считаю, что уже можно сделать первый вывод о том, что извещатели, не прошедшие тестовых пожаров, не могут в принципе называться таковыми. Задача пожарного извещателя не просто когда-то что-то обнаружить, а сделать это своевременно за гарантированный промежуток времени, а это в наших нормах до настоящего времени заменено на оценку стабильности отдельных параметров в рамках серийного производства и устойчивости извещателей к различным внешним воздействиям.

Все, о чем здесь было написано про тестовые пожары, будет являться лишь причиной тех событий, в которых нам в скором времени предстоит быть участниками. Однозначно, что введение огневых испытаний в программу сертификационных испытаний не приведет к одномоментным результатам.

Но рано или поздно мы все получим реальные характеристики извещателей по их возможности действительно раннего обнаружения пожаров, сможем их сравнивать между собой и не только по ценовым параметрам. Естественно, одновременно с этим будет постепенно меняться у конечных заказчиков отношение к пожарной сигнализации, ведь мы наконец-таки начнем использовать работоспособные пожарные извеща-тели, а не их сертифицированные муляжи.

Здесь необходимо учесть, что периодичность прохождения этих сертификационных испытаний составляет, как правило, 5 лет. Но первые ласточки появятся буквально уже в первый год после введения новых норм. Даже несмотря на большие затраты, необходимые для проведения огневых испытаний, добросовестные производители скорее всего в ближайшее время подадут заявки на досрочное их прохождение в надежде доказать потребителям высокое качество своей продукции и раньше других занять соответствующие ниши на рынке. И наоборот, производители некачественной продукции будут до последнего момента оттягивать эти испытания в надежде успеть еще что-нибудь продать. Все это будет очень наглядно видно.

Многим нашим отечественным производителям потребуется провести очень серьезные работы по доведению своей продукции до вводимых новой редакцией ГОСТ Р 53325 требований. Это не в последнюю очередь скажется на ценах, которые если и не будут приближаться вплотную к мировым, то подрастут уж точно. Более того, некоторой части производителей вообще придется уйти с рынка пожарных извещателей ввиду полного отсутствия у них какой-либо научно-исследовательской базы.

Таким образом, мы в ближайшие несколько лет будем свидетелями серьезных изменений на рынке пожарных извещателей. Не скрою, что многие специалисты давно мечтали именно об этом.

Источник: «Алгоритм Безопасности» № 1, 2012 год.