при какой температуре не образуется вос внутри закрытого аппарата с гж при наполнении

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах Докладчик: преподаватель кафедры пожарной профилактики Ивановского института ГПС МЧС России Михалин В.Н.

Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска

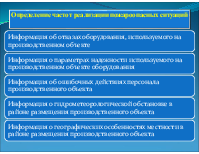

Анализ пожарной опасности производственного объекта

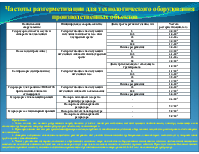

1. Определение пожарной опасности использующихся в технологическом процессе веществ и материалов

По справочным данным федерального банка данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов или экспериментально в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044 на метрологически аттестованном оборудовании.

2. Изучение технологического процесса с целью определения оборудования, участков или мест, где сосредоточены горючие материалы или возможно образование пыле- и парогазовоздушных горючих смесей

3. Определение возможности образования горючей среды внутри помещений, аппаратов и трубопроводов

Для бензинов Тнпрп = – 37 ˚С…– 38 ˚С, Твпрп = – 10 ˚С…+ 5 ˚С.

Температура жидкости принимается равной температуре наружного воздуха, Тж = 10 ˚С (летнее время) … – 44 ˚С (зимнее время)

В резервуарах с бензином ВОС существует в течение всего периода эксплуатации (в зимнее и в летнее время), так как Тнпрп = (– 35 оС…– 38 оС)–10 оС

Горючая среда (смесь)

Горючая среда (смесь) – это:

1) среда (смесь), способная воспламеняться при воздействии источника зажигания (Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2) среда (смесь), способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания (ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования).

Для горения необходимы горючее вещество, кислород (или иной окислитель) и источник воспламенения.

Чтобы возникло горение, горючее вещество должно быть нагрето до определенной температуры источником воспламенения (пламенем, искрой, накаленным телом) или тепловым проявлением какого-либо другого вида энергии: химической (экзотермическая реакция), механической (удар, сжатие, трение) и т.д. Выделившиеся при нагревании горючего вещества пары и газы смешиваются с воздухом и окисляются, образуя горючую среду. По мере накопления тепла в результате окисления газов и паров скорость химической реакции увеличивается, вследствие чего происходит самовоспламенение горючей смеси и появляется пламя.

С появлением пламени наступает горение, которое при благоприятных условиях продолжается до полного сгорания вещества. В установившемся процессе горения постоянным источником воспламенения является зона горения, т.е. область, где протекает химическая реакция, выделяется тепло и излучается свет.

Для возникновения и протекания горения горючее вещество и кислород должны находиться в определенном количественном соотношении. Содержание кислорода в воздухе для большинства горючих веществ должно быть не менее 14-18 %.

Образование горючей среды

Твердыми веществами органического происхождения

Горючая среда образуется в тех случаях, когда в технологическом процессе обращаются (обрабатываются, применяются или хранятся) твердые горючие вещества: древесина, уголь, волокнистые материалы. Как правило, они не изолируются от окружающего воздуха, могут гореть непосредственно на открытых площадках, в помещениях, аппаратах, коммуникациях.

Горючая среда (горение древесины)

Пылями

Горючие пыли образуются при обращении в технологическом процессе измельченных твердых веществ и материалов (при механической обработке – дроблении, шлифовании, сверлении и т.п.; транспортировке – в системах пневмотранспорта, при пересыпании продукции с одного транспортера на другой; а также в сепараторах, классификаторах, на участках загрузки и выгрузки измельченных веществ). Пыль может находиться во взвешенном состоянии в воздухе (аэровзвесь), а также осаждаться на конструкции и оборудование (аэрогель).

Взрывоопасная среда (ВОС) внутри и снаружи технологического оборудования с пылями образуется при условии:

Горючими газами

При нормальной работе аппаратов с газами в них, как правило, не образуется взрывоопасной среды, ввиду отсутствия окислителя (рабочая концентрация составляет 100% об.). Иногда технологией предусматривается подача внутрь аппарата смеси рабочего газа с воздухом или кислородом. В таком случае взрывоопасная среда образуется при условии:

Парами ЛВЖ и ГЖ

В производственных условиях подвергаются обработке и широко применяются легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ). Горючая среда в аппаратах с жидкостями может образовываться: при нормальном режиме работы; при особых режимах работы (пуск и остановка технологических аппаратов) и при аварийном режиме (нарушении технологии производства, разрушении аппаратов и коммуникаций).

Внутри технологического оборудования

В производственных условиях аппараты с жидкостями обычно не заполняются полностью и, следовательно, над зеркалом жидкости имеется определенный свободный объем, который постепенно насыщается ее парами. При таких условиях количество паров в свободном объеме может быть достаточным для образования в смеси с воздухом или другим окислителем горючей среды. При допущении, что при неподвижном уровне ЛВЖ и ГЖ в аппаратах концентрация их паров близка к концентрации насыщенного пара, возможность образования взрывоопасной среды определяется путем проверки двух условий:

Если хотя бы одно из данных условий не выполняется, то ВОС в аппарате не образуется.

Температурные пределы воспламенения для жидкостей определяются по справочной литературе, экспериментально или расчетным путем. Рабочая температура жидкости определяется по технологическому регламенту или непосредственно по показаниям приборов контроля технологического процесса.

Необходимо помнить, что условие возможности образования взрывоопасной среды (3) справедливо в двух случаях:

При опорожнении аппаратов с дыхательными устройствами происходит насыщение паров жидкости окислителем за счет притока воздуха через дыхательную арматуру, их концентрация снижается и у богатых смесей (ТР > ТВПВ) может попасть в область воспламенения. В таком случае оценку возможности образования ВОС проводить по условию (3) нельзя и ее осуществляют по соотношению:

Концентрационные пределы воспламенения для жидкостей определяются по справочной литературе, экспериментально или расчетным путем. Рабочая концентрация паров жидкости в аппарате на данный момент времени определяется экспериментально или расчетом.

При выходе веществ наружу из аппаратов

В производственном помещении или у наружных установок горючая среда может образовываться только при выходе горючих веществ из аппаратов наружу. Это может случиться даже при нормальной работе технологического оборудования, в том случае, если применяются аппараты с открытой поверхностью испарения, дыхательными устройствами, периодически открываемыми для загрузки и выгрузки продукции и т.п.

Наиболее опасными в пожарном отношении аппаратами являются аппараты с открытой поверхностью. Над зеркалом испарения в этих аппаратах может образоваться ВОС при выполнении условия:

В случаях, когда по условиям технологического процесса требуется изменение уровня жидкости применяют аппараты с дыхательными устройствами. Они представляют собой закрытые емкости (резервуары, мерники, дозаторы и т.п.), сообщающиеся с атмосферой при помощи дыхательных устройств.

Выход паров горючих жидкостей из этих аппаратов происходит при больших и малых дыханиях.

Под большим дыханием понимается вытеснение паров наружу или подсос воздуха внутрь аппарата при изменении в нем уровня жидкости (операции заполнения и опорожнения), под малым – вытеснение паров наружу или подсос воздуха внутрь аппарата при изменении температуры в его газовом пространстве (уровень остается неизменным).

Образование ВОС около дыхательного устройства при вытеснении паров наружу возможно при условии:

Аппараты, работающие под избыточным давлением, также могут быть источником выделения горючих газов и паров, т.к. даже при их исправном состоянии возможны незначительные утечки горючих веществ через различные разъемные соединения, уплотнения валов, плунжеров и т.п. Такие утечки могут происходить непрерывно, но, как правило, не создают реальной пожарной опасности, т.к. локально рассредоточены по поверхности аппаратов и коммуникаций и рассеиваются в воздухе рабочей среды под воздействием воздухообмена.

В период пуска и остановки технологических аппаратов

Остановка технологического оборудования на производстве осуществляется периодически и связана с необходимостью проведения различных регламентных работ: профилактических осмотров, чисток, ремонтов и т.п.

Причинами образования горючей среды при остановке аппаратов являются:

Образование ВОС возможно при пуске аппаратов, когда в объем, заполненный воздухом, поступает горючее вещество и концентрация в аппарате увеличивается от 0 до СР:

При нарушении режима работы и повреждении технологических аппаратов

Наибольшую пожарную опасность для производства представляют нарушения режима работы технологического оборудования и связанные с ними повреждения и аварии, при которых вследствие выхода значительного количества горючих газов за короткий промежуток времени может образовываться горючая концентрация не только внутри аппаратов, но и снаружи.

Повреждения технологического оборудования возможны в результате различных воздействий, а именно:

Способы исключения условий образования горючей среды

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:

Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов, определенных в ст. 11 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Источники: Справочник инженера пожарной охраны. Под общей редакцией Самойлова Д.Б. –М.: 2010; Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

Причины образования горючей среды в технологических процессах и способы исключения условий ее образования

Очевидно, что рассмотреть все 100 % указанных событий в большом количестве промышленных предприятий, на которых могут храниться и перерабатываться разнообразные по химическим и пожароопасным свойствам жидкие, газообразные или твердые вещества, в рамках одной статьи невозможно. Тем не менее, постараемся выделить основные из них.

Технологические процессы с участием твердых веществ

Технологические процессы с наличием и образованием пыли

В технологических процессах тонко измельченные твердые горючие вещества могут являться конечным продуктом (пищевая мука, пылевидное топливо, сахарная пудра) или отходами, а также сопутствующими продуктами производства (хлопковая, табачная или древесная пыль).

Горючие пыли в этих случаях могут образовываться при механической обработке — перемалывании, дроблении, шлифовании, сверлении или при транспортировке в системах пневмотранспорта, при пересыпании и перемещении продукции на различных стадиях технологического процесса, а также в сепараторах, классификаторах, на участках загрузки и выгрузки измельченных веществ.

При данных обстоятельствах пыль может находиться в воздухе во взвешенном состоянии в виде аэровзвеси или может осаждаться на конструкциях и оборудовании в виде аэрогеля.

Опасность таких технологических процессов заключается в том, что аэровзвеси способны взрываться, а аэрогели (ссылка на термин) — самовозгораться.

(ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011) уже в масштабах производственного помещения. Мощности последнего взрыва, как правило, бывает достаточно для полного или частичного разрушения производственного здания.

Горючая среда в технологических процессах с указанными жидкостями может образовываться и при нормальных режимах работы, и при пуске или остановке технологического оборудования, и при аварийных режимах.

Оборудование и аппараты с жидкостями, как правило, не заполняются полностью, и над зеркалом жидкости имеется определенный свободный объем, который постепенно насыщается ее парами. При таких условиях количество паров в свободном объеме может быть достаточным для образования в смеси с воздухом или другим окислителем горючей среды.

В ряде технологических процессов горючая среда может образовываться при выходе ЛВЖ или ГЖ из оборудования наружу. Например, это может происходить при нормальном режиме работы технологического оборудования, когда применяются аппараты с открытой поверхностью испарения или с дыхательными устройствами, периодически открываемыми для загрузки и выгрузки веществ.

Оборудование, работающее под избыточным давлением, также может быть источником выделения горючих паров, поскольку даже при его исправном состоянии возможны незначительные утечки горючей среды через различные разъемные соединения, уплотнения валов, подшипников и т. п.

На производствах нередко происходят периодические остановки технологического оборудования, связанные с необходимостью проведения различных регламентных работ: профилактические осмотры, планово-предупредительные ремонты, очитки и т. п.

Причинами образования горючей среды при указанных остановках могут быть:

изменения температурного режима

приток наружного воздуха через дыхательную арматуру при сливе жидкости или через открытые люки при разгерметизации аппаратов с не полностью удаленными из них горючими жидкостями;

негерметичное отключение аппаратов от трубопроводов с горючими веществами.

Нередко на производствах происходят нарушения режима работы технологического оборудования и связанные с ним повреждения и аварии, при которых вследствие выхода значительного количества горючих газов за короткий промежуток времени может образовываться горючая концентрация не только внутри, но и снаружи аппаратов.

Повреждения технологического оборудования возможны в результате различных воздействий, которые условно делят на три группы:

повреждения, возникающие в результате механических воздействий на материал аппаратов и трубопроводов (образование повышенного или пониженного давления, воздействие динамических нагрузок);

повреждения, возникающие в результате температурных воздействий на материал аппаратов и трубопроводов (температурные напряжения);

повреждения, возникающие в результате химического износа материала (химическая или электрохимическая коррозия).

Каким же образом возможно исключить образование горючей среды при проведении различных технологических процессов? В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

применение негорючих веществ и материалов

ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов

использование наиболее безопасных

изоляция горючей среды от источников зажигания

поддержание безопасной концентрации в среде окислителя

понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;

поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;

применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;

удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.

Таким образом, мы рассмотрели основные причины возникновения горючей среды, а также определили способы, которые обеспечивают исключение условий ее образования при проведении различных технологических процессов.

ГОРЮЧАЯ СРЕДА

Понятие «Горючая среда» является классификационной характеристикой способности технологической среды к горению, к которым относятся сырьевые вещества и материалы, полупродукты и продукты, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе).

Технологические среды могут представлять собой [2] :

— индивидуальные химические вещества в чистом виде и в виде технологического продукта, отвечающего требованиям соответствующих стандартов или технических условий (ТУ);

— природные и искусственные материалы, отвечающие требованиям соответствующих стандартов или ТУ;

— технологические полупродукты и продукты производства, которые выделяются в виде самостоятельных фракций и накапливаются в количествах, создающих пожарную опасность. Требования пожарной безопасности ( см. НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ) к технологическим средам устанавливаются в виде показателей их пожарной опасности [2] .

Чтобы возникло горение, горючее вещество должно быть нагрето до определенной температуры источником зажигания (пламенем, искрой, накаленным телом) или тепловым проявлением какого-либо другого вида энергии: химической (экзотермическая реакция), механической (удар, сжатие, трение) и т.д. Выделившиеся при нагревании горючего вещества пары и газы смешиваются с воздухом и окисляются, образуя горючую среду.

По мере накопления тепла в результате окисления газов и паров скорость химической реакции увеличивается, вследствие чего происходит самовоспламенение горючей смеси и появляется пламя. С появлением пламени наступает горение, которое при благоприятных условиях продолжается до полного сгорания вещества.

Горючие пыли образуются при обращении в технологическом процессе измельченных твердых веществ и материалов (при механической обработке — дроблении, шлифовании, сверлении и т.п.; транспортировке — в системах пневмотранспорта, при пересыпании продукции с одного транспортера на другой; а также в сепараторах, классификаторах, на участках загрузки и выгрузки измельченных веществ). Пыль может находиться во взвешенном состоянии в воздухе (аэровзвесь), а также осаждаться на конструкции и оборудование (аэрогель). Опасность таких производств состоит в том, что аэровзвеси способны к взрывному горению, а аэрогели — к самовозгоранию.

Взрывоопасная среда внутри и снаружи технологического оборудования с пылями образуется при условии: Ср ≥ СНПВ (1), где:

Ср – рабочая концентрация пыли (с учетом взвешенной и осевшей) в аппарате или помещении;

При нормальной работе аппаратов с газами в них, как правило, не образуется взрывоопасной среды, ввиду отсутствия окислителя (рабочая концентрация составляет 100% об.). Иногда технологией предусматривается подача внутрь аппарата смеси рабочего газа с воздухом или кислородом. В таком случае взрывоопасная среда образуется при условии: СНПВ ≤ Ср ≤ СВПВ (2), где:

Ср — рабочая концентрация горючего газа в аппарате;

В производственных условиях подвергаются обработке и широко применяются легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ). Горючая среда в аппаратах с жидкостями может образовываться: при нормальном режиме работы; при особых режимах работы (пуск и остановка технологических аппаратов) и при аварийном режиме (нарушении технологии производства, разрушении аппаратов и коммуникаций);

5. Внутри технологического оборудования

В производственных условиях аппараты с жидкостями обычно не заполняются полностью и, следовательно, над зеркалом жидкости имеется определенный свободный объем, который постепенно насыщается ее парами. При таких условиях количество паров в свободном объеме может быть достаточным для образования в смеси с воздухом или другим окислителем горючей среды.

При допущении, что при неподвижном уровне ЛВЖ и ГЖ в аппаратах концентрация их паров близка к концентрации насыщенного пара, возможность образования взрывоопасной среды определяется путем проверки двух условий:

наличия над зеркалом жидкости паровоздушного пространства.

выполнения зависимости: ТНПВ ≤ Тр ≤ ТВПВ (3), где:

Тр – рабочая температура жидкости;

Если хотя бы одно из данных условий не выполняется, то взрывоопасная среда в аппарате не образуется. Температурные пределы воспламенения для жидкостей определяются по справочной литературе, экспериментально или расчетным путем. Рабочая температура жидкости определяется по технологическому регламенту или непосредственно по показаниям приборов контроля технологического процесса. Необходимо помнить, что условие возможности образования взрывоопасной среды (3) справедливо в двух случаях:

при неизменном уровне жидкости в аппарате, когда образовалась насыщенная концентрация ее паров;

при наполнении аппаратов с дыхательными устройствами, т.к. подъем уровня жидкости никоим образом не изменит концентрацию ее паров, а лишь их объем над зеркалом жидкости.

При опорожнении аппаратов с дыхательными устройствами происходит насыщение паров жидкости окислителем за счет притока воздуха через дыхательную арматуру, их концентрация снижается и у богатых смесей (Тр > ТВПВ) может попасть в область воспламенения. В таком случае оценку возможности образования взрывоопасной среды проводить по условию (3) нельзя и ее осуществляют по соотношению: СНПВ ≤ Ср ≤ СВПВ (4), где:

Ср — рабочая концентрация паров жидкости в аппарате;

Концентрационные пределы воспламенения для жидкостей определяются по справочной литературе, экспериментально или расчетным путем.

Рабочая концентрация паров жидкости в аппарате на данный момент времени определяется экспериментально или расчетом;

6. При выходе веществ наружу из аппаратов

В производственном помещении или у наружных установок горючая среда может образовываться только при выходе горючих веществ из аппаратов наружу. Это может случиться даже при нормальной работе технологического оборудования, в том случае, если применяются аппараты с открытой поверхностью испарения, дыхательными устройствами, периодически открываемыми для загрузки и выгрузки продукции и т.п.

Наиболее опасными в пожарном отношении аппаратами являются аппараты с открытой поверхностью. Над зеркалом испарения в этих аппаратах может образоваться взрывоопасная среда при выполнении условия: Тр ≥ ТВСП (5), где:

Тр — рабочая температура горючей жидкости;

В случаях, когда по условиям технологического процесса требуется изменение уровня жидкости, применяют аппараты с дыхательными устройствами. Они представляют собой закрытые емкости (резервуары, мерники, дозаторы и т.п.), сообщающиеся с атмосферой при помощи дыхательных устройств.

Выход паров горючих жидкостей из этих аппаратов происходит при больших и малых дыханиях. Под большим дыханием понимается вытеснение паров наружу или подсос воздуха внутрь аппарата при изменении в нем уровня жидкости (операции заполнения и опорожнения), под малым — вытеснение паров наружу или подсос воздуха внутрь аппарата при изменении температуры в его газовом пространстве (уровень остается неизменным).

Образование взрывоопасной среды около дыхательного устройства при вытеснении паров наружу возможно при условии: Тр ≥ ТНПВ (6), где:

Тр — рабочая температура горючей жидкости;

ТНПВ — нижнему температурному пределу воспламенения жидкости.

Аппараты, работающие под избыточным давлением, также могут быть источником выделения горючих газов и паров, т.к. даже при их исправном состоянии возможны незначительные утечки горючих веществ через различные разъемные соединения, уплотнения валов, плунжеров и т.п. Такие утечки могут происходить непрерывно, но, как правило, не создают реальной пожарной опасности, т.к. локально рассредоточены по поверхности аппаратов и коммуникаций и рассеиваются в воздухе рабочей среды под воздействием воздухообмена;

7. В период пуска и остановки технологических аппаратов

Остановка технологического оборудования на производстве осуществляется периодически и связана с необходимостью проведения различных регламентных работ: профилактических осмотров, чисток, ремонтов и т.п.

Причинами образования горючей среды при остановке аппаратов являются [3] :

снижение температурного режима, если в них при нормальной работе имелась горючая жидкость с рабочей температурой не ниже ТВПВ (при этом температура, снижаясь, войдет в область воспламенения) — условие (3);

приток наружного воздуха через дыхательную арматуру при сливе жидкости или через открытые люки при разгерметизации аппаратов с не полностью удаленными из них горючими жидкостями и обеднение горючей смеси — условие (4);

негерметичное отключение аппаратов от трубопроводов с горючими веществами.

Образование взрывоопасной среды возможно при пуске аппаратов, когда в объем, заполненный воздухом, поступает горючее вещество и концентрация в аппарате увеличивается от 0 до Ср: Ср ≥ СНПВ (7), где:

Ср — рабочая концентрация паров жидкости в аппарате;

8. При нарушении режима работы и повреждении технологических аппаратов [5]

Наибольшую пожарную опасность для производства представляют нарушения режима работы технологического оборудования и связанные с ними повреждения и аварии, при которых вследствие выхода значительного количества горючих газов за короткий промежуток времени может образовываться горючая концентрация не только внутри аппаратов, но и снаружи.

Повреждения технологического оборудования возможны в результате различных воздействий, а именно:

механических (образование повышенного или пониженного давления, воздействия динамических нагрузок, эрозионный износ);

температурных (температурные напряжения, изменения физических свойств металлов);

химических (химическая или электрохимическая коррозия).

Способы исключения условий образования горючей среды [1]

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:

ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;

использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);

поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;

понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;

поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;

применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания [1]

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:

применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания;

применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества;

устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;