при какой температуре работают пчелы

Honeyfine

Разделы

Использование медосбора. Опыление растений пчелами

Оптимальная температура для лета пчел по сбору корма от 17 до 32 С. У пчел летней генерации летная активность при 32°С в 2 раза выше, чем при температуре наружного воздуха в 21 С. Зимние пчелы проявляют летную активность при более низких температурах по сравнению с летними пчелами. Повышенная активность лета пчел при 35°С и выше обусловлена уже необходимостью срочной доставки воды в улей.

Оптимальная влажность воздуха для лета пчел при температуре 20-25°С от 20 до 60%.

На интенсивность летной деятельности оказывает влияние и скорость ветра. При скорости ветра выше 24 км/ч лет пчел прекращается.

Длительность и дальность полета пчел также зависят от множества факторов.

По данным Эккерта (1955), больше всего пчел семьи летает для сбора корма на расстояние 0,75 км от пасеки на юго-запад, запад и северо-запад. Отдельные пчелы были обнаружены и на расстоянии 3,4-4,2 км от пасеки.

По данным того же автора, в бесплодной пустыне пчела может лететь к кормушке с сиропом за 14 км. Фришу (1955) удалось приучить пчел летать за кормом на расстояние до 6 км. Максимальное расстояние, которое преодолевается пчелами в природе, известное в отечественной литературе, 13 600 м (Залесский, 1957).

Н. Е. Гари (1981) привел данные о том, что средний возраст пчел, собирающих нектар и пыльцу, на всех расстояниях от источника медосбора был равен 23,8 дня, а среднее расстояние, которое пчелы пролетали за кормом, составило 279,6 м. Возраст пчел не оказал влияния на дальность полета.

Длительность полета пчел по сбору корма колеблется от 15 до 103 мин. В зависимости от уровня медосбора и расстояния от источника до улья продолжительность полета составляет 10—60 мин при сборе нектара и 6—30 мин при сборе пыльцы.

Пчела-сборщица находится в поле в среднем 1 ч 2 мин, а в улье около 15 мин. В среднем за день пчела делает 8—10 вылетов, принося каждый раз по 30—40 мг нектара или 10—15 мг пыльцы.

Из сильной семьи, насчитывающей 60—70 тыс. пчел, в период обильного главного медосбора с липы ежедневно может вылетать на сбор нектара до 45 тыс. пчел. Совершая 10 вылетов за день, они могут собрать 13—15 кг нектара.

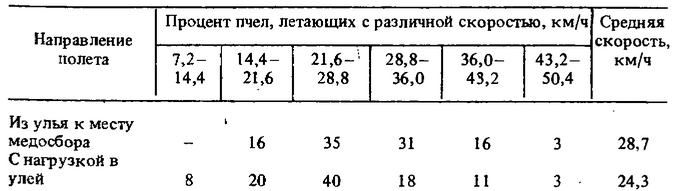

Скорость полета пчел зависит от их качества, загруженности нектаром и пыльцой, рельефа местности, высоты полета, метеорологических факторов (табл. 13).

13. Скорость полета пчел в 100 м от пасеки (по И. А. Левченко, 1962)

При полетах тратится много энергии, которая восполняется обычно углеводистыми кормами, в частности, глюкозой, содержащейся в гемолимфе пчелы (2,6%).

При полете пчелы потребляется в 1 ч 10 мг глюкозы (12—13 мг меда), т. е. расходуется 2400 калорий на 1 г мускулатуры. Полет в пределах 0,750 км оказывается наиболее экономичным. При падении уровня глюкозы в гемолимфе ниже 1 % пчела не может лететь (Н. А. Да-де, 1962).

Расход корма на летную деятельность средней по силе пчелиной семьи в течение сезона составляет 28—30 кг, а на жизнь и работу пчел внутри улья — 48—52 кг за год.

Количество нектара, приносимого пчелой за один полет, зависит от наполненности медового зобика. На наполненность медового зобика влияют возраст и качество пчел, температура внешней среды, концентрация сахара в нектаре, его количество и другие факторы.

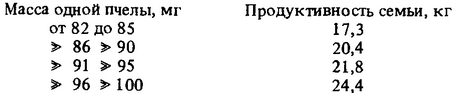

Между массой пчел разных семей, нагрузкой медового зобика и продуктивностью установлена теснейшая взаимосвязь:

Как видно, сбор меда семьями пчел возрастает по мере увеличения общей массы летных пчел, характеризующей степень развитости их мышц, крыльев и других органов.

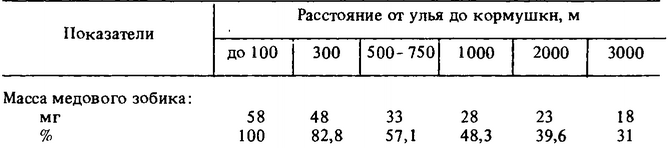

Количество нектара, которое пчела может принести в улей за один полет, зависит и от удаленности источника нектара от улья (табл. 14).

14. Нагрузка медового зобика пчел в зависимости от расстояния до источника корма

Смотрите также

Погодные условия при работе с открытым ульем

Погодные условия при работе с открытым ульем

Главные требования к погодным условиям при работе с открытым ульем таковы:

– безветренная, солнечная погода,

– температура в тени не ниже 15 градусов тепла.

Если пчеловоду приходится работать при температуре значительно ниже указанной, то при осмотре улья те рамки, которые он не держит в руках, нужно накрывать запасным холстиком, чтобы предотвратить переохлаждение, а когда нет медосбора – не допустить залета пчел-воровок.

В средней полосе России пчеловоды не избалованы жарой, но подчас им приходится работать с ульем при температуре всего 9–10 °С тепла. Иногда нужно и в холодное время открыть улей, чтобы произвести осмотр гнезда сразу же после весеннего облета, очистить дно от подмора и зимнего мусора, проверить наличие корма и матки. В крайних случаях, на короткое время осенью, специалистами допускается возможность открытия улья и при температуре 4–5 °С. Во всех случаях необходимо неосматриваемые рамки прикрывать запасным холстиком. Хотя такого экстрима лучше избегать. Начинающий пчеловод должен запомнить пару прописных истин. Во-первых, работу в гнезде пчел нельзя прерывать до ее полного завершения и, во-вторых, всякий осмотр пчелиной семьи производится только при необходимости.

Нельзя осматривать улей в дождливую погоду.

После каждого осмотра семьи пчелы прекращают работу на 2–4 часа, и если это происходит во время медосбора, лишаются какого-то количества меда. Они вынуждены тратить время и силы на исправление повреждений, нанесенных неловкими движениями пчеловода, но даже при аккуратной работе самое незначительное вмешательство в жизнь пчел всегда наносит им вред.

Разные породы пчел неодинаково располагают мед, пергу и расплод, поэтому при осмотре нельзя перемещать гнездовые соты, чтобы не создавать лишнюю работу пчелам на восстановление прежнего порядка.

От первого весеннего облета до последнего осеннего во всех нормальных пчелиных семьях имеется расплод. B гнездах, в тех местах, где находится расплод, пчелы поддерживают высокую температуру, 34–35 °C. B северо-западной части России температура окружающего воздуха, даже в наиболее теплое время лета – в июне и июле – ниже внутриульевой. Раскрывая улей и вынимая рамки, пчеловод охлаждает расплодную часть гнезда. После осмотра, когда пчеловод закроет охлажденное гнездо, пчелы вынуждены поднимать в нем температуру до нормы за счет собственного тепла.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Какие правила техники безопасности надо соблюдать при работе с ядохимикатами

Какие правила техники безопасности надо соблюдать при работе с ядохимикатами Совет № 166 Большинство ядохимикатов в той или иной степени ядовиты для людей и животных. Чтобы не было несчастных случаев, прежде чем применять химические средства защиты растений, садоводы

Меры предосторожности при работе с пестицидами

Меры предосторожности при работе с пестицидами Во время работы с пестицидами нельзя есть, пить, курить. Работать следует в специальном халате, а еще лучше – в комбинезоне, в резиновых перчатках и очках, пользоваться респираторами или марлевой повязкой. Нельзя

Меры предосторожности при работе с химическими средствами

Меры предосторожности при работе с химическими средствами Для обработки растений используют только те препараты, которые допущены к продаже населению. Соблюдение условий хранения предотвращает возможность отравления. Исключено хранение химических средств с пищевыми

Охрана труда при работе с минеральными удобрениями

Охрана труда при работе с минеральными удобрениями К работе с удобрениями допускаются лица не моложе 18 лет. Все работники перед началом трудового процесса должны пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности. При работе с удобрениями все должны надеть

Климатические условия

Климатические условия Вишня – достаточно морозостойкая культура, хорошо переносящая засуху и требующая редких поливов. Однако зимой и весной почки и другие части некоторых сортов растения могут подмерзать, чаще всего это случается во время оттепелей, которые

Климатические условия

Климатические условия Слива – наиболее теплолюбивая из плодовых культур. Она плохо переносит морозы, поэтому зимой ее нужно защищать от холода. Активный рост сливы начинается при температуре воздуха 6—8 °С, цветение наступает раньше развертывания листьев, в зависимости

Климатические условия

Климатические условия Земляника – культура скороплодная, требовательная к поливам, однако переувлажнение почвы недопустимо. Во время активного роста полив рекомендуется осуществлять 1 раз в 7—10 дней, в период плодоношения – 1 раз в 5—7 дней. Рис. 25. Земляника: 1 –

Ошибки при работе с плоскорезом

Ошибки при работе с плоскорезом Среди моих знакомых, соседей есть и те, кто пользуется плоскорезом Фокина. Большинство довольны. Но бывает, что слышу и негативные отзывы: «Бесполезная трата денег», «Без лопаты все равно не обойтись, ни дерн, ни глину плоскорез не рыхлит»,

Влияние погоды на медосбор

Влияние погодных условий на выделение нектара

Одни и те же медоносные растения при различных условиях погоды (температура и влажность воздуха, сила ветра и т. п.), а также в зависимости от состава и влажности почвы выделяют большее или меньшее количество нектара. При неблагоприятных условиях растения не выделяют нектара совсем.

Температура воздуха. Как правило, для нормального выделения цветками нектара необходимо достаточное количество тепла. Однако различные растения начинают его выделять при разной температуре. Например, в цветках липы нектар появляется только при 7 °С тепла в тени, в цветках вишни — при 8 °С, черемухи — при 10 °С. Большинство же растений начинает выделять нектар при более высокой температуре. Однако повышение температуры благоприятно влияет на его выделение только до известного предела. При чрезмерно высокой температуре нектар быстро высыхает, а выделение его замедляется.

Наилучшая температура воздуха для обильного выделения нектара для большинства растений колеблется в пределах от 16 до 25 °С. С дальнейшим повышением температуры многие растения снижают нектаропродуктивность и при 38 °С совершенно прекращают.

В жаркую погоду цветы лучше выделяют нектар только при достаточной влажности воздуха, когда, с одной стороны, исключается возможность высыхания нектара, а с другой — создаются более благоприятные условия для его выделения.

Влажность воздуха. Воздух, каким бы сухим ни казался, всегда содержит влагу. В дождливую погоду воздух бывает насыщен влагой на 100%; в засушливое время относительная влажность воздуха падает до 50% и ниже.

При высокой влажности воздуха испарение воды из листьев прекращается и ее больше скапливается в клетках растения, в том числе и в клетках нектарников. Так как количество сахара в клетках при этом остается неизменным, а количество воды, проходящей через нектарники, увеличивается, то содержание сахара в нектаре при влажной погоде понижается. Например, при нормальной влажности воздуха один цветок огурца содержит 2,6 мг нектара, а при насыщении воздуха влагой количество его увеличивается до 4,2 мг. Между тем содержание сахара в нектаре остается почти неизменным — 1,6-1,7 мг. Следовательно, сахаристость нектара огурца понижается во влажную погоду с 65 до 38%.

Растения лучше выделяют нектар, когда относительная влажность воздуха колеблется в пределах от 60 до 80%.

Однако есть растения, которые обильно выделяют нектар только при влажности воздуха выше 80%. К таким растениям относятся гречиха и липа.Последняя хорошо выделяет нектар при относительной влажности воздуха до 96%. Гречиха лучше посещается пчелами в теплую и влажную погоду (даже когда моросит дождь) или утром по росе, до пригрева солнцем. Другие растения, такие, как луговой василек, фацелия, кипрей, донник, почти не боятся засушливой погоды и выделяют нектар при сравнительно небольшой влажности воздуха.

Дожди и засуха. Умеренные дожди, чередующиеся с ясной и теплой погодой, благоприятно влияют на выделение нектара. Растения особенно хорошо выделяют нектар, если накануне прошел дождь, а на следующий день установилась влажная и теплая погода, а также в те дни, когда после утреннего дождя наступает теплая солнечная погода.

Обильные и частые дожди, особенно затяжные, сопровождающиеся пасмурной погодой, наоборот, способствуют буйному росту побегов и листьев и замедляют развитие цветков и их нектарников, а следовательно, ведут к слабому выделению нектара. У ряда растений с открытыми цветками (гречиха, липа, малина, кипрей) нектар просто вымывается дождем.

Засуха тоже отражается на медосборе неблагоприятно. В засушливую погоду растения вообще плохо выделяют нектар, а ранее выделенный, высыхая, густеет и делается мало доступным или совсем недоступным для пчел.

Ветер. Всякий ветер, даже умеренный и теплый, неблагоприятно влияет на выделение нектара. При сильном же ветре нектарники сжимаются и снижают выделение нектара. Особенно губительны для медосбора сухие, горячие ветры, совершенно парализующие работу нектарников. Из культурных растений наиболее чувствительна к суховеям гречиха.

Время дня. Одни растения выделяют больше нектара утром и к вечеру, другие, наоборот, в наиболее теплые часы дня. Клевер, например, в ясную погоду больше выделяет нектара утром, в полуденный зной меньше; во второй половине дня выделение нектара снова повышается и к вечеру снижается опять. Фацелия в ясную погоду по утрам и в полдень почти совсем не выделяет нектара, а днем обильно нектароносит.

При перемене погоды, когда изменяются условия для выделения нектара, обильное выделение его происходит в разные часы дня. Та же гречиха в ясную погоду больше выделяет нектара утром и к вечеру, а в пасмурную погоду, наоборот, в полдень и днем. Белая горчица в ясную погоду больше нектароносит днем и к вечеру. В пасмурную погоду горчица вообще повышает выделение нектара, дает хороший взяток в дневные часы и меньше выделяет нектара к вечеру.

Солнечное освещение. Солнечный свет вообще способствует образованию сахара в растениях и обильному выделению нектара.

При затенении цветков липы последние выделяют примерно в 2,5 раза меньше нектара по сравнению с хорошо освещенными цветками. Красныйклевер вечером, как только солнце скроется за лесом, сразу же сильно понижает выделение нектара. Правда, известны и такие растения (например, гречиха, горчица), главным образом с открытыми нектарниками, которые при непрерывном освещении солнечными лучами (в течение всего дня) понижают выделение нектара.

Во всяком случае установлено, что солнечный свет повышает выделение нектара. Примером могут служить травянистые и кустарниковые растения; они лучше медоносят, когда растут на лесосеках и гарях, и хуже, когда затенены древостоем.

Общие условия погоды. На медосбор влияет совокупность всех метеорологических условий, т. е. состояние погоды, сложившейся в том или ином пчеловодном сезоне. Наиболее благоприятно для медосбора безветренное, теплое и умеренно влажное лето, когда солнечные дни сменяются непродолжительными дождями, выпадающими в ночное время или рано утром.

Почва. Одно и то же медоносное растение при всех равных прочих условиях, но растущее на разных почвах, выделяет неодинаковое количество нектара. Липа, например, обильнее выделяет нектар на суглинистой почве, гречиха — на песчаной, фацелия — на глинистой. Донник и белый клевер любят почвы, богатые известью, а черника хорошо нектароносит только на кислых почвах.

Внесение фосфорнокислых и калийных удобрений под гречиху и красный клевер на дерново-подзолистой почве увеличивает выделение нектара цветками клевера в 2 раза, а гречихи — в 2,5 раза.

Внесение в почву в виде удобрения препаратов бора повышает содержание сахара в цветках красного клевера. Так, при внесении бора на участке с красным клевером сахаристость нектара повысилась на 62% и было отмечено более обильное выделение нектара.

Выделение нектара цветками горчицы, фацелии и донника резко увеличивается при внесении минеральных удобрений.

На нектаропродуктивность культурных растений влияет также качество обработки почвы и способы посева. Растения, высеянные широкорядным способом по глубоко вспаханной и хорошо разделанной почве, обычно лучше выделяют нектар. Например, при широкорядном посеве красный клевер повышает выделение нектара вдвое, а гречиха на 46% больше, чем при разбросном посеве.

Пчеловодство выходного дня

Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией!

Пчёлы и температура

Стратегию поведения, когда температура тела поддерживается на постоянном уровне, если для этого есть возможность, но может снижаться при неблагоприятных условиях, называют гетеротермией.

Пчёлы являются гетеротермными животными, однако с явно выраженной тенденцией к состоянию теплокровных, которая особенно проявляется, когда они образуют скопления. В периоды активности пчёлы становятся, в сущности, теплокровными, но когда неактивны, их температура уравновешивается с температурой среды, и они превращаются в пойкилотермных – холоднокровных.

Температуру тела отдельных пчёл изучал проф. И.Стрельников. По его данным пчёлы обладают таким постоянством теплокровности, которого нет у впадающих в спячку млекопитающих, и по тепловому режиму приближаются к некоторым группам мышевидных грызунов и низшим – однопроходным и сумчатым – млекопитающим. Колебания температуры тела у них происходят только в неблагоприятных условиях. Если же условия достаточно благоприятны, организм высших перепончатокрылых и мышевидных грызунов регулирует температуру своего тела и поддерживает её примерно на одинаковом уровне, в среднем 36-38 0 С. И чем лучше условия существования у животных этих групп, тем меньше колебания температуры их тел. Именно при этой температуре, которую они поддерживают в условиях достаточного питания, умеренной внешней температуры и влажности, в результате благоприятного баланса теплопродукции и теплоотдачи, у пчёл наилучшим образом происходят все основные жизненные отправления.

Средняя температура тела пчелы во время полёта 36,38 0 С и может превышать температуру окружающей среды в среднем на 16 0 С. Пчёлы с температурой тела 15 0 С прекращают лёт, при 14 0 С начинают коченеть, при 13 0 С перестают двигаться, а при дальнейшем её понижении до 8-9 0 С коченеют. В улье при наличии расплода они поддерживаю температуру на уровне 34-35 0 С, причём температура их тел равняется в среднем 36-38 0 С.

Животных, выдерживающих холод, называют толерантными – терпимыми к холоду, но пределы температурной толерантности не являются строго фиксированными и зависят, прежде всего, от тех температурных условий, в которых находилось животное ранее. Насекомые, подвергнутые воздействию умеренного холода, в последующем проявляют повышенную устойчивость к замерзанию и у них наблюдается большее переохлаждение. Причём время приспособления к новой температуре зависит от конкретного значения этой и предшествующей температуры, что, вероятно, связано с различиями в скоростях протекания ферментативных реакций. Нередко также пределы устойчивости неодинаковы зимой и летом, что объясняют различной длиной фотопериода: длинный световой день увеличивает устойчивость к теплу, а короткий день зимой – к холоду.

У пчёл влияние на толерантность к холоду тех или иных факторов, похоже, не изучалось и, вероятно, неодинаковыми условиями опытов объясняются расхождения у разных авторов значения температур, при которых наступает то или иное физиологическое состояние. Например, согласно одним исследованиям, холодовое оцепенение у пчёл наступает при 6-8 0 С, а другие говорят о начале такого состояния при 13-14 0 С. Однако при этом обычно не указываются (или отмечаются лишь частично) ни ранее существовавшие температурные условия, ни длительность опыта (т.е. время перехода от высокой температуры к низкой.), ни значение первоначальной – высокой – температуры, а также проводились ли исследования в лабораторных условиях или непосредственно в улье, зимой или летом. Хотя известно, что, если животное содержалось при высокой температуре (Тв), то и оцепенение наступит при более высокой температуре, чем, если бы оно содержалось при температуре более низкой, чем Tв.

По данным Н.Калабухова в условиях пребывания пчёл в состоянии оцепенения при 6-8 0 С средняя продолжительность их жизни (для отдельных пчёл) не превышает 4,4 дня, а максимальная – 5-9 дней. В то же время пчёлы, сидящие группами, повышают, насколько это для них возможно, температуру, в результате быстрее расходуют запас глюкозы и погибают раньше, чем пчёлы, размещённые поодиночке.

Эти данные ясно показывают, что пчёлы стараются избежать холодового оцепенения, и, значит, оно для них противоестественно. Напротив, они используют все доступные им способы (вырабатывают тепло и скучиваются), чтобы приблизиться к гомойотерному состоянию.

Термонейтральная зона.

Совокупность всех химических реакций в живой клетке объединяют понятием метаболизм – обмен веществ. При этом под интенсивностью его понимают метаболизм в единицу времени, а под удельной интенсивностью его – интенсивность метаболизма, пересчитанную на единицу массы тела.

Интенсивность метаболизма у животного поддерживается благодаря постоянству расходования топлива и кислорода, причём её стационарный характер обеспечивается соответствием между скоростями этих процессов. Поэтому широко применяемый способ определения интенсивности аэробного метаболизма основан на измерении количества кислорода, используемого при окислении.

Измерение интенсивности дыхания при полном мышечном покое даёт представление об основном газообмене, т.е. о том минимальном количестве кислорода, которое необходимо организму для поддержания его жизнедеятельности. Основной обмен определяется при предельном торможении всех функций организма, т.е. в состоянии физиологического покоя.

Эндотермные животные (в том числе, и некоторые виды насекомых) в определённых границах оптимальных температур поддерживают газообмен на постоянном уровне, компенсируя его изменения при повышении температуры регуляторными механизмами дыхания. Например, у муравьёв потребление кислорода постоянно и не зависит от температуры в интервале 20-30 0 С. Этот интервал носит название термонейтральной зоны, а её нижняя граница – нижней критической температуры Тн. Ниже Тн интенсивность метаболизма, а, следовательно, и потребление пищи возрастает линейно со снижением температуры, а выше, в пределах термонейтральной зоны, остаются постоянными. Это обусловлено тем, что интенсивность метаболизма не может быть меньше, чем имеющая место в состоянии покоя.

При температурах, превышающих температуру термонейтральной зоны, интенсивность метаболизма тоже увеличивается, пока не приблизится к летальной границе существования данного вида. Термонейтральная зона таким образом – это зона физиологического оптимума – уровня силы, когда достигается наилучшее соответствие между всеми звеньями обмена, следствием чего является уменьшение энергетических затрат.

Таранов изучал расходование корма группами пчёл весом 50 г и 500 г. По его данным, кривые расходования корма этими группами пчёл в зависимости от температуры имеют подковообразный характер, что свидетельствует о возрастании обмена веществ у пчёл как при относительно низких, так и при относительно высоких температурах. Наименьшее количество корма пчёлы обеих групп израсходовали при наружной температуре 24-25 0 С, а незначительное повышение этого количества приведённые кривые показывают в интервале 20-30 0 С. Их заметный перегиб наблюдается в точках с температурой 18 и 32 0 С, при более низких и более высоких температурах расход корма возрастает почти линейно с изменением температуры. Разница между этими кривыми лишь в том, что большее количество пчёл быстрее и более интенсивно реагирует на изменения крайних температур, и вследствие этого характеризующая их подковообразная кривая имеет более крутой наклон ветвей.

Вывод: термонейтральная зона у пчёл (зона оптимальных температур), как и у муравьёв, лежит в интервале внешних температур 20-30 0 С. Температуры 18 и 32 0 С, при которых наблюдается достаточно резкий перегиб подковообразных кривых, поэтому можно рассматривать как нижнюю и верхнюю границы субоптимальных температур.

Температурные условия зимовки.

При подготовке к зиме у пчёл происходи частичная дегидратация организма. При этом установлено, что у пчёл, выращенных осенью в условиях слабой семьи, содержится больше воды, чем у пчёл сильных семей, и они менее устойчивы к неблагоприятным факторам зимовки. И чем больше воды содержится в телах рабочих пчёл, тем хуже зимуют семьи.

У диапазирующих насекомых, которые зимуют при минусовых температурах, дегидратация организма сопровождается иным распределением воды и другой её фиксацией в клетках и тканях. Это ведёт к увеличению доли связанной воды, которая способствует достижению её переохлаждения, препятствующего промерзанию тканей. Кроме того, при уменьшении содержания воды в клетках и тканях увеличивается вязкость протоплазмы, что приводит к уменьшению температурного коэффициента биохимических реакций и, соответственно, к замедлению обмена веществ.

Поскольку пчёлы зимуют при плюсовых температурах, дегидратация организма выполняет у них только вторую функцию, а именно обуславливает замедление обмена веществ. Непосредственным следствием этого является смещение термонейтральной зоны в сторону более низких температур. По некоторым данным можно думать, что нижняя её граница у пчёл смещается к 16-18 0 С, а верхняя – к 25 0 С.

Действительно, в первой половине зимовки температуру в центре клуба, где находится матка, пчёлы поддерживают на уровне 20-25 0 С, а на поверхности клуба на уровне 15-18 0 С, не допуская её понижения ниже 13 0 С (крыловые, или грудные, мышцы пчёл, с помощью которых они вырабатывают тепло, перестают действовать при температуре 11 0 С и при более низкой температуре пчёлы уже не могут себя согреть). Поэтому температуру 13-14 0 С в клубе можно рассматривать как нижнюю границу субоптимальных температур, за которой начинается постепенное окоченение от холода.

Но в благоприятных условиях, вследствие вынужденно большой теплоотдачи, пчёлы увеличивают выработку тепла и повышают градиент температуры в клубе. В этом случае температура в центре клуба может достигать 30 0 С и более, а на поверхности клуба опускаться даже до 6 0 С. Повышение температуры обусловлено тем, что требуется производить много тепла, а её понижение на поверхности клуба тем, что при этом уменьшается разница температур между поверхностью и окружающим её воздухом, и в результате уменьшается теплоотдача.

Поскольку при температуре ниже 7 0 С пчёлы почти утрачивают способность к движению, температуру в 6 0 С можно считать минимальной, при которой ещё возможна их жизнь (при условии, что они получают корм от пчёл, находящихся ближе к центру клуба). Поэтому семья и не допускает снижения температуры ниже этого значения, вырабатывая такое количество тепла, которое необходимо для её поддержания.

Во второй половине зимы в связи с увеличением длины фотопериода, как показали непосредственные определения, содержание воды в теле рабочих пчёл постепенно повышается, а это значит, что пчёлы постепенно возвращают термонейтральную зону к её исходному положению. В результате повышается температура клуба, и пчёлы становятся всё более активными. Предварительное восстановление водного баланса до характерного для активного состояния установлено вообще у диапазирующих насекомых при их возвращении к нормальной жизнедеятельности, и пчёлы здесь не исключение, хотя их зимнее состояние в благоприятных условиях является лишь весьма ослабленной диапаузой – олигопаузой.

Восстановление водного баланса может происходить за счёт метаболической воды, количество которой увеличивается при удлинении фотопериода и связанным с ним возможном повышении наружной температуры, за счёт её адсорбции из окружающего воздуха через дыхательные поверхности или же при питье. Преждевременно спровоцировать это восстановление может избыточная влажность в гнезде, обусловленная плохими условиями содержания, когда пчёлы вынуждены потреблять излишне много корма для поддержания нужной температуры в клубе, и зимними оттепелями, когда в улей поступает тёплый влажный воздух. Но в любом случае восстановление водного баланса у пчёл повышает температуру в гнезде в результате большего потребления корма, и когда она достигает 32-34 0 С, матка начинает откладывать яйца.

Организация зимовки.

Об организации зимовки пчёл в пчеловодной литературе написано предостаточно. Здесь и наращивание осенних пчёл, и распределение кормовых запасов, и характер вентиляции ульев, и т.д. и т.п., но, вероятно, первый вопрос, на который надлежало бы ответить, – а как пчёлы сами собираются переживать неблагоприятный период, в каких условиях? Достаточно вразумительный ответ на такой вопрос даёт их предзимняя подготовка.

Пчёлы стремятся увеличить время выносливости, для чего уменьшают интенсивность метаболизма покоя, смещая термонейтральную зону в сторону более низких температур. Кроме того, они накапливают в своём организме гликоген и другие вещества, которые могут быть использованы как источник энергии при недостатке кислорода. И, наконец, заделывают прополисом все щели в гнезде, чтобы воспрепятствовать удалению тёплого воздуха.

Пчёлы по возможности избегают гипобиоза и в первую половину зимовки им нужна температура 18-25 0 С. Если в гнезде такая температура не достижима, они собираются в клуб, где могут её поддерживать. Зимовка при таких температурах значительно уменьшает зимний отход пчёл, так как в этом случае все пчёлы семьи характеризуются одним и тем же (или близким) временем выносливости, и к весне оказываются физиологически равно молодыми, в полной мере способными выращивать расплод.

Правда, среди пчеловодов широко распространено мнение, что при повышенной температуре пчёлы активизируются и начинают потреблять больше корма. Однако температура не является единственным фактором их активизации и, возможно, большее значение имеет длина фотопериода. Кроме того, Губин и Смарагдова пришли к выводу в результате своих исследований, что “для пчёл, вынужденных находиться по тем или иным причинам в бездеятельном состоянии, существует какой-то оптимальный состав воздуха, отличающийся от нормального атмосферного повышенной концентрацией углекислого газа и пониженной кислорода”. По их мнению, в активно-возбуждённое состояние пчёл приводит именно воздух, близкий по составу к нормальному атмосферному. Хотя, конечно, при неблагоприятных условиях содержания активизацию могут вызвать и другие характеризующие эти условия параметры (большая влажность, шум и т.д.).

Поэтому можно сделать простой вывод, что пчёлам для благополучной зимовки нужны хорошее утепление гнезда, его слабая вентиляция и отсутствие какого-либо беспокойства, вынуждающего к активности. Эти условия лучше всего могут быть реализованы в узковысоком улье с большим подрамочным пространством, сплошной высокой рамкой и одним, расположенным ниже рамок, летком. Гнездо пчёл должно быть неприкосновенным, и тогда всё остальное пчёлы сделают сами.

Конечно, здесь многое зависит и от того, какие семьи идут в зиму. Но этот вопрос о зимовке ставит уже в зависимость от общего вопроса о содержании пчёл.

Физиологическое время.

У гомойотермных животных темп жизни определяется их размерами. Мышь, например, живёт значительно более стремительно, чем слон, и всё у неё происходит быстрее: она быстрее дышит, сердце у неё бьётся чаще, и точно так же с более высокими скоростями протекают все другие физиологические процессы. Поэтому мелкие животные и не живут очень долго, а наиболее важным показателем того, как быстро течёт время для данного животного, является интенсивность его метаболизма и, следовательно, потребность в пище.

Но дотошные биологи подсчитали, что если измерять время по частоте ударов сердца, то оказывается, что и мышь, и слон проживают, примерно, одинаковую по протяжённости физиологическую жизнь. Просто длительность единицы времени у них получается различной.

Тем не менее, все животные живут в физическом, а не физиологическом мире, и потому не могут избежать влияния физического времени, хотя для разных по величине животных оно имеет и разное значение. А это определяет и их разное отношение и к суточным циклам, и к смене времён года. Для его характеристики физиологи используют такое понятие, как “время выносливости”, которое выражают как частное от деления доступной для использования энергии (доступная энергия заключается в поглощённой пище и в энергетических резервах организма – накопленных питательных веществ) на скорость её использования. Время выносливости увеличивается при увеличении размеров животного и для мелких животных очень ограничено.

Однако у пойкило – и гетеротермных животных интенсивность метаболизма, а, следовательно, и физиологическое время непостоянны и значительно варьируют в зависимости от различных внешних факторов, тем более что холоднокровные животные не обладают способностью поддерживать устойчивый метаболизм покоя. Когда у таких животных интенсивность метаболизма высока, время для них течёт быстро, если же уровень метаболизма низок, время тянется медленно.

Пчёлы, будучи гетеротермными (хотя и с тенденцией к гомойотермности) также не отличаются постоянством физиологического времени. Средняя продолжительность их жизни зависит от внешней температуры, влажности, характера деятельности и пр., т.е. от самых разных факторов. Тем не менее, если летом пчёлы живут не более 1,5 месяцев, то те из них, что вывелись в августе и сентябре, переживают целую зиму. Считают, основываясь на опытных данных А.Маурицио, что эти различия в продолжительности жизни пчёл обусловлены физиологическими изменениями в их организме.

Весной и летом первые несколько дней взрослой жизни пчела обычно ест много пыльцы, что стимулирует у неё развитие кормовых желез и способствует некоторому отложению белков в жировом теле. Но когда пчела начинает кормить личинок, это быстро приводит к расходованию всех её запасов, кормовые железы перестают функционировать, и пчела вскоре становится добытчицей.

Осенью молодые пчёлы также потребляют пищу, но в это время уже мало расплода, нуждающегося в кормлении. Поэтому жировое тело у пчёл уменьшается медленно и столь же медленно усыхают кормовые железы. А в результате пчёлы и оказываются в состоянии прожить целую зиму.

Но физиологическое состояние “зимних” пчёл может возникать и летом при значительном уменьшении числа личинок, выращиваемых семьёй. Это может быть вызвано действиями пчеловода, ограничившего матку в яйцекладке при хорошем медосборе, малым запасом корма в улье и плохими погодными условиями, что опять же снижает яйцекладку и, наконец, гибелью матки. В таких случаях кормовые железы и жировое тело пчёл остаются развитыми в течение продолжительного времени, т.е. пчёлы становятся “зимними”. При потери матки их отличие от настоящих “зимних” заключается только в развитии яичников, что приводит к появлению пчёл-трутовок.

Однако продолжительность жизни пчёл определяется не только потреблением пыльцы и воспитанием расплода. Накопление питательных веществ в их жировом теле, конечно, способствует увеличению времени выносливости, но гораздо большее значение имеет скорость использования энергии.

Весной и летом пчёлы вообще находятся в деятельном состоянии: наращивают силу семьи, строят соты, летают за кормом, выпаривают воду из нектара и пр. В результате они характеризуются высокой интенсивностью метаболизма, и физиологическое время для них течёт быстро. В то же время зимой они ничего не строят, не выкармливают расплод, безвылазно сидят в улье и только поддерживают в клубе необходимую температуру. А при подготовке к зиме для понижения уровня метаболизма ещё и смещают термонейтральную зону в область более низких температур. Поэтому физиологическое время у них замедленно, и они оказываются в состоянии прожить до весны.

Отсюда вытекает и практический вывод: чем меньше усилий будут затрачивать пчёлы на поддержание в гнезде необходимой температуры, тем больше у них будет время выносливости и тем благополучнее они выйдут из зимовки. И значит, задача пчеловода – помочь пчёлам в поддержании необходимой температуры в гнезде.

Ю.Уткин, г. Петрозаводск.

Почти все пчёлы, облетавшиеся в августе и в начале сентября, переживают температуры зимы, а многие из них доживают почти до мая.

По результатам исследований до лета не доживают:

– 60,8% пчёл, вылетевших до 26 июля;

– 17,5% пчёл, вылетевших между 27 июля и 26 августа;

– 11,6% пчёл, вылетевших между 27 августа и 7 сентября;

– 30,0% пчёл, вылетевших с 8 сентября до 13 октября.