при какой температуре тела разрушается белок

При какой температуре тела разрушается белок

Денатурацию пищевого белка мы видим во время готовки яичницы или жарки мяса. И это не уменьшает их пищевую ценность, а наоборот позволяет легче и эффективнее усваиваться. На примере яиц, если мы не будем их варить или жарить, а съедим сырыми, то они подвергнутся тому же самому разрушению молекулярных связей уже в нашем желудке за счет пищеварительных ферментов.

А вот с витаминами и минералами все немного сложнее, так как они при температурном воздействии легко разрушаются.

Но протеин мы пьем не ради витаминов, а ради содержащихся в нем аминокислот, с которыми ничего плохого не происходит и качество их усвоения и ценность не теряется.

Идея, что с протеином что-то может быть не так под влиянием температуры, возникла в попытке сделать с помощью протеина и кипятка протеиновый чай. Получалось что-то невнятное.

Происходило это из-за того, что сывороточный белок (самый популярный вид исходного сырья для высокобелковых смесей) под влиянием температуры сворачивается. Этот процесс называется коагуляцией.

Воздействие высокой температуры приводит к образованию нерастворимого коллоидного фосфата кальция, который выпадает в осадок. И получается пенка на молоке вместо протеинового чая.

Но вся эта технология прекрасно используется в сыроварении и нисколько не мешает нам наслаждаться этим вкусным продуктом. Поэтому протеиновый горячий чай пить можно, но не нужно.

А выпекать блины и кексы с протеином нужно!

Белки и их правильная тепловая обработка: смотрим с точки зрения диетологии

Как приготовить продукты питания, чтобы организм получил достаточное количество самого необходимого для него вещества

Белки являются основной составной частью всех тканей организма и каждой его клетки. Белки пищи расходуются, прежде всего, на восстановление износившихся белковых частиц в организме и на рост новых клеток. Их невозможно заменить даже потребляемыми в значительном количестве углеводами и жирами, в то время как последние могут в значительной своей части заменяться друг другом или белком.

О цепочках аминокислот начистоту

Белки представляют собой сложные химические вещества, которые при пищеварении в кишечнике распадаются на более простые составные части — аминокислоты, всасывающиеся в кровь. Полноценными являются белки, содержащие все аминокислоты, из которых строятся белки тела человека и которые не образуются в человеческом организме. Обычно считают, что таковыми являются только белки животного происхождения. Тем не менее, советским ученым удалось доказать, что, например, белки картофеля и капусты также содержат все необходимые для организма аминокислоты. Признано, что в пищевом рационе не менее одной трети белка должно быть животного происхождения, при этом большое значение имеет разнообразие продуктов, сочетание которых обеспечивает организм всеми необходимыми аминокислотами. Так, например, сочетание гречневой каши с молоком создает наиболее благоприятный для организма аминокислотный состав; то же дает сочетание капусты, хлеба и яйца (знаменитые «бабушкины» пирожки с капустой и яйцом).

Помощь при болезнях

Здоровый взрослый человек в обычных условиях не накапливает в своем организме белка, а расходует весь белок пищевого рациона. Однако в период активного роста у подростков, при беременности, после тяжелых заболеваний, приводящих к истощению, при заживлении ран после операций организм задерживает часть белка, поступающего с пищей, используя его для нового построения тканей. В лечебном питании белок широко применяется при различных заболеваниях: так, при болезнях печени используется свойство творожного белка уменьшать вредное накопление жира в печени. Белки мяса способствуют укреплению сердечной мышцы.

Белок имеет большое значение в лечебном питании при туберкулезе, малокровии, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, протекающей при явлениях истощения и витаминной недостаточности. Животный белок назначается при лечении тучности, так как он усиливает окислительные процессы в организме и тем самым способствует использованию организмом собственного жира.

Нет такого заболевания, при котором белки исключались бы полностью из пищевого рациона. При некоторых болезнях (воспаление почек и др.) применение белков резко ограничивается, но только на короткий срок. У здорового человека норма белка в пищевом рационе зависит от возраста и профессии, а у больного — от характера заболевания и состояния организма.

В детском питании норма белка колеблется от 2—2,5 до 4 г на 1 кг веса ребенка (в раннем возрасте дают наибольшее количество белка на 1 кг веса). Норма белка для взрослого не меньше 1 г на 1 кг веса; при средней физической нагрузке норма повышается до 1,5—1,8 г на 1 кг веса, т. е. до 100—110 г на день, а при тяжелом труде, требующей большого расхода сил, — до 2—2,5 г, т. е. до 140 г на день. В санаториях и домах отдыха средней нормой белка в суточном рационе считается 120— 125 г, высшей — 140—150 г. Нецелесообразно включать в рацион больше 150 г белка на длительный срок, так как это вредно отражается на нервной системе, печени, почках и на обмене веществ.

Готовим правильно!

Большое воздействие на количество и качество белков в пищевых продуктах оказывает кулинарная обработка. Для иллюстрации значения правильной кулинарной обработки для вкусовых и питательных качеств блюд приведем некоторые данные по обработке мяса.

При замораживании мяса соки выходят в межклеточные пространства; однако мышечные волокна мяса способны вновь впитать в себя эти соки, если процесс оттаивания производится постепенно. Быстрое оттаивание мяса снижает питательную ценность продукта и вкусовые свойства готовых блюд: мясо становится жестким, волокнистым и невкусным. Особенно негативно влияет оттаивание мороженого мяса в воде: потери белка становятся в 10 раз больше, чем при оттаивании мяса на воздухе, к тому же увеличиваются потери в полуфабрикатах, приготовляемых из мяса, размороженного в воде.

Потери сока, а вместе с ним и белка, достигают 10%, если мороженое мясо разрезают на небольшие куски. Таким образом, медленным оттаиванием мороженого мяса на воздухе при невысокой температуре можно в значительной мере сократить потери белка и сохранить вкусовые свойства пищи. Питательная ценность мяса снижается, а вкус блюд ухудшается, если мясо пропустить через мясорубку с тупыми ножами, так как при этом мясо не режется, а мнется и теряет сок.

Процесс перехода нерастворимых веществ в глютин начинается при температуре продукта в 70°; он быстро происходит в нежных сортах мяса (вырезка, спинная часть), в мясе молодых животных, птиц. Значительно медленнее этот процесс происходит в более грубых сортах мяса (грудинка, шея и др.) и в мясе старых животных. Жарение, т. е. тепловая обработка при температуре около 130° без воды, грубых сортов мяса приводит к тому, что коллаген высыхает, прежде чем он переходит в глютин, и поэтому усвояемость белков мяса снижается. Такие сорта мяса необходимо тушить или варить. Переход коллагена в глютин совершается более интенсивно при кислой реакции, поэтому грубые сорта мяса и особенно мясо диких животных предварительно маринуют). Не растворимые в воде вещества рыбы быстро переходят в «клей», поэтому сроки тепловой обработки рыбы по сравнению с мясом должны быть значительно сокращены.

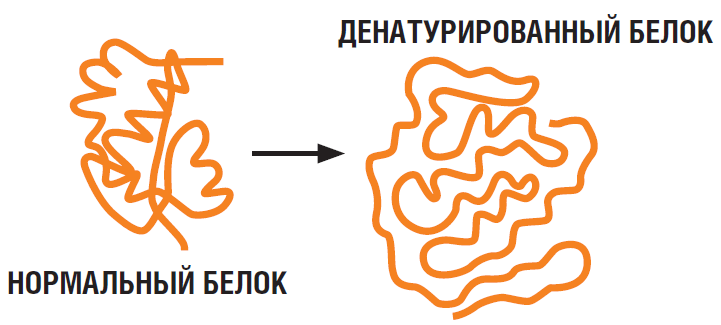

При тепловой обработке белки мяса, рыбы, яиц денатурируются (свертываются и становятся нерастворимыми в воде), и усвояемость их повышается. Значительно возрастает также усвояемость растительных белков при тепловой обработке, так, например, белки бобовых усваиваются в 2 раза больше (от 30 до 60%). Однако излишняя тепловая обработка или неправильный температурный режим приводит к вторичной денатурации белков, и в связи с этим их усвояемость снижается.

При жарении мяса и рыбы образуются ароматические вещества, которые повышают вкусовые свойства продукта и их усвоение. Однако если температура продукта при жарении значительно превышает 130°, то в корочке образуются химические соединения, имеющие «пригорелый» запах и вкус. Длительность жарения, температурный режим, размер обжариваемых кусков влияют на качество белков, их усвояемость и продолжительность пребывания пищи в желудке.

Варка мяса и рыбы в воде сопровождается переходом в отвар экстрактивных азотистых (белковых) веществ, которые при одних заболеваниях исключаются из пищевого рациона, а при других используются для возбуждения аппетита и усиления образования пищеварительных соков.

Варка на пару приводит к меньшему «выщелачиванию», нежели варка в воде; при тушении выщелачивание ниже, чем при варке (влияет количество жидкости); варка при температуре 85-90° после закипания воды уменьшает потерю мясом сока по сравнению с варкой при слабом кипении; варка при длительном, сильном кипении приводит ко вторичной денатурации белков (влияние температурного режима).

Таким образом, строгое соблюдение технологического режима приготовления пищи является важнейшим моментом, определяющим количество и качество белков в пищевых продуктах и в связи с этим вкусовые качества пищи и ее питательную ценность.

Почему тепло убивает клетки?

Если температура поднимется выше определенного порога, клетка коллапсирует и умрет. Одно из самых простых объяснений этого недостатка теплостойкости состоит в том, что белки, необходимые для жизни, — те, которые извлекают энергию из пищи или солнечного света, борются с вторженцами, уничтожают отходы и так далее — чаще всего имеют невероятно точную форму. Они начинаются с длинных цепочек, затем сворачиваются в спирали и другие конфигурации, продиктованные последовательностью их компонентов. Эти формы играют важную роль в том, что они делают. Но когда все начинает нагреваться, связи, поддерживающие структуры белков, разрушаются: сперва самые слабые, а затем, когда температура поднимается, и сильные. Очевидно, разрушение белковой структуры должно быть смертельным, но до недавних пор точные подробности того, как или почему это убивает перегретые клетки, были неизвестны.

Все любят, когда тепло, но не клетки организма

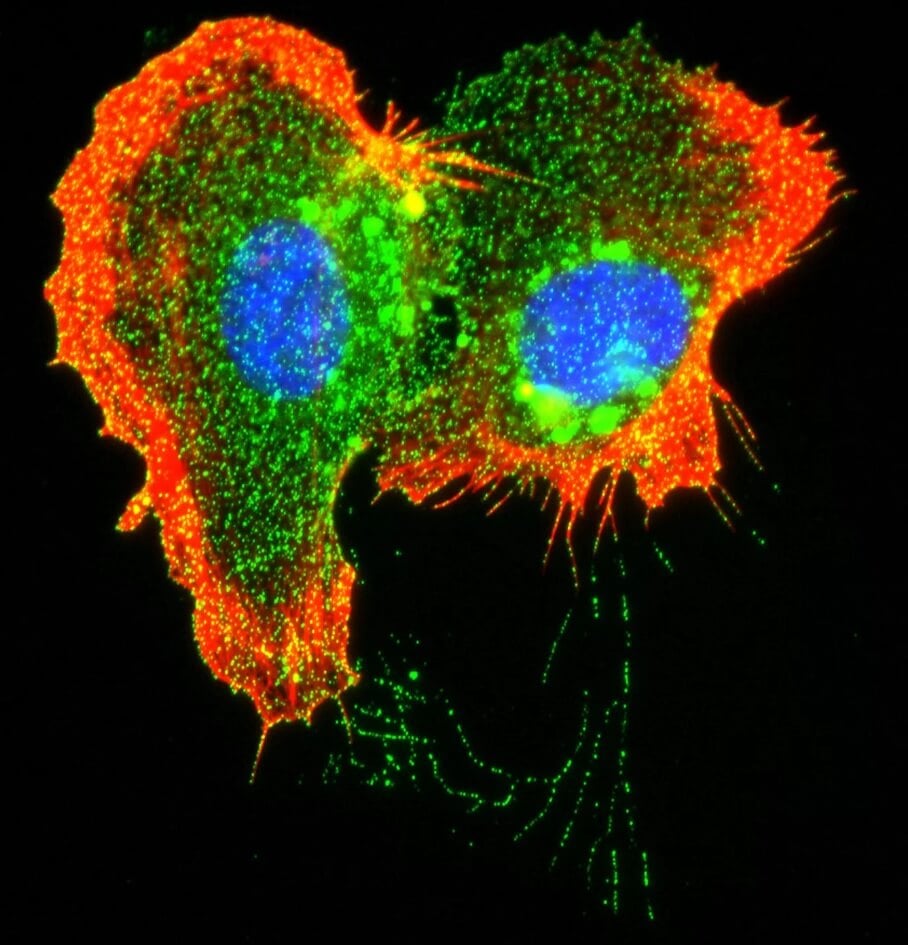

И вот биофизики из Политехнического университета в Цюрихе, Швейцария, изучили поведение каждого белка в клетках четырех разных организмов по мере увеличения тепла. Это исследование и его богатый данными фон, недавно опубликованные в Science, показали, что при температуре смерти клетки — будь то клетка человека или клетка кишечной палочки — распадаются только несколько важнейших белков. Более того, изобилие белка в клетке, по-видимому, показывает интригующую связь со стабильностью белка. Эти исследования предлагают взглянуть на основные правила, которые определяют порядок и беспорядок белков — правила, которые, по мнению исследователей, будут иметь последствия, выходящие далеко за рамки простой смерти клеток.

Почему сворачивается белок при нагреве

Паола Пикотти, биофизик, руководивший исследованием, объяснил, что эти эксперименты вышли из старого, тернистого вопроса: почему некоторые клетки выживают при высоких температурах, а другие умирают. Бактерия Thermus thermophilus счастливо живет в горячих источниках и даже бытовых водонагревателях, в то время как E. coli распадается уже при 40 градусах Цельсия. Есть сильные свидетельства в пользу того, что важны именно различия в стабильности белков каждого организма. Но изучать поведение белка, когда он еще находится в живой клетке, — это идеальный способ понять его, и это очень непросто. Выделение белка в пробирке дает лишь частичные ответы, потому что внутри организма белки соединяются вместе, изменяя химию друг друга или удерживая друг друга в нужной форме. Чтобы понять, что распадается и почему, нужно изучать белки, пока они влияют друг на друга.

Что происходит с белком при нагреве

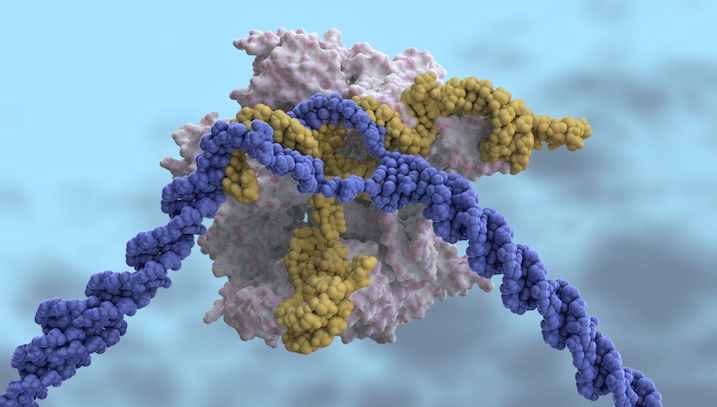

Чтобы решить эту проблему, команда ученых разработала томительный автоматизированный рабочий процесс, в котором они разделяют открытые клетки и нагревают их содержимое поэтапно, выпуская разрезающие белки ферменты в смеси поэтапно. Эти ферменты особенно хороши при нарезке развернутых белков, поэтому исследователи смогли определить, при какой температуре отказывал каждый фрагмент белков. Таким образом, они изображают неразвернутую, или денатурирующую, кривую для каждого из тысяч изучаемых ими белков, показывая, как эти дуги переходят из интактных структур при комфортных температурах в состояние распада с повышением температуры. Чтобы увидеть, как эти кривые различаются у видов, ученые выбрали четыре вида — людей, E. coli, T. thermophilus и дрожжи.

«Это прекрасное исследование», говорит Аллан Драммонд, биолог Чикагского университета, отмечая масштаб и деликатность процесса.

Влияние тепла на клетки

Одно из самых очевидных наблюдений заключалось в том, что у каждого вида белки не разворачивались массово при повышении температуры. Вместо этого первыми коллапсировали белки очень небольшого подмножества, говорит Пикотти, и это были важнейшие белки. Чаще всего эти белки были тесно связаны, то есть влияли на множество процессов в клетке. «Без них клетка не может функционировать, — говорит Пикотти. — Когда они уходят, разрушиться может целая сеть». И, очевидно, жизнь клетки.

Этот парадокс — что некоторые из самых важных белков оказываются самыми деликатными — может отражать, как эволюция сформировала их для их работы. Если у белка много ролей, он может получить выгоду из нестабильности, оказавшись подвижным к фолдингу и анфолдингу, то есть к свертыванию и развертыванию, потому что это позволит ему принимать много разных форм в зависимости от цели. Многие из важных белков обладают повышенной гибкостью, что делает их более нестабильными, но при этом гибкими и способными связываться с самыми разными целевыми молекулами в клетке, объясняет Пикотти. Примерно так они способны выполнять свои функции — это своего рода компромисс.

При ближайшем рассмотрении E. coli, данные которой были самыми чистыми, ученые также обнаружили взаимосвязь между изобилием белка — того, сколько копий его плавает вокруг клетки — и его стабильностью. Чем больше копий делает клетка, тем больше тепла требуется, чтобы разбить белок. Стоит также отметить, что изобилие не всегда коррелирует с жизненной важностью: некоторые редкие белки тоже важны. Эта связь между изобилием и устойчивостью была представлена Драммондом на уровне идеи еще десять лет назад, когда он поставил под сомнение тенденцию клеточной машины делать случайные ошибки. Ошибка обычно дестабилизирует белок. Если этот белок распространен и производится сотнями или тысячами в клетке ежедневно, тогда неправильно развернутые копии в больших количествах могли бы стать фатальными для клетки. Организму было бы кстати создавать версии обычных белков с дополнительной стабильностью, и данные команды Пикотти это отражают.

Так выглядит белок под микроскопом

Чтобы исследовать, какие качества обеспечивают белок тепловой устойчивостью, ученые сравнили данные с E. coli и T. thermophilus. Белки E. coli начинают распадаться при 40 градусах Цельсия и по большей части распадаются к 70 градусам. Но при этой температуре белкам T. termophilus только-только становится неуютно: некоторые из них сохраняют свою форму до 90 градусов Цельсия. Ученые обнаружили, что белки T. termophilus, как правило, короткие, а некоторые виды форм и компонентов появляются чаще в самых стабильных белках.

Белок, устойчивый к теплу

Эти результаты могут помочь исследователям разработать белки с устойчивостью, тщательно настроенной на их потребности. Во многих промышленных процессах, которые включают бактерии, повышение температуры увеличивает урожай — но до тех пор, пока бактерии не умирают от тепла. Было бы интересно узнать, можем ли мы стабилизировать бактерии, создав несколько белков, которые будут более устойчивы к повышению температуры, говорит Пикотти.

Помимо всех этих наблюдений, обилие информации о том, как разворачивается каждый белок, приводит биологов в восторг. Стабильность белка является прямым показателем того, насколько вероятно он образует белковые агрегаты: скопления развернутых белков, которые липнут друг к другу. Агрегаты, зачастую являющиеся кошмаром для клетки, могут вмешиваться в важные задачи. Например, их связывают с некоторыми серьезными неврологическими состояниями, такими как болезнь Альцгеймера, когда бляшки денатурированных белков начиняют мозг.

Вот что происходит с белком при нагреве

Но это не означает, что агрегация происходит только у людей, страдающих от этой болезни. Напротив, ученые понимают, что это может происходить постоянно, без очевидных источников стресса, и что здоровая клетка может с этим справиться.

«Я думаю, это все чаще признается распространенным явлением», говорит Мишель Вендрусколо, биохимик из Университета Кембриджа. «Большинство белков на самом деле накапливаются в клеточной среде. Пиккоти получила важную информацию о промежутке времени, в котором определенный белок пребывает в неразвернутом состоянии. Этот промежуток определяет степень, с которой он накапливается».

Некоторые белки почти никогда не разворачиваются и не накапливаются, другие делают это при определенных условиях, третьи делают это постоянно. Подробная информация в новой работе облегчает изучение различий в том, почему они вообще существуют и что означают. Некоторые кривые денатурирования даже демонстрируют паттерны, которые говорят о том, что белки накапливаются после развертывания.

Агрегаты белка

Хотя многие ученые заинтересованы в агрегатах из-за ущерба, который они вызывают, другие думают об этом явлении иначе. Драммонд говорит, что стало очевидно, что некоторые агрегаты являются не просто мешками с мусором, плавающим по клетке; скорее, они содержат активные белки, которые продолжают делать свое дело.

Представьте, что вы видите издалека дым, поднимающийся от здания. Все вокруг него — это формы, которые вы принимаете за тела, вытащенные из обломков. Но если приблизиться, можно обнаружить, что это живые люди, которые вырвались из горящего здания и ждут скорую помощь. Примерно такое происходит при изучении агрегатов, говорит Драммонд: ученые обнаруживают, что вместо того, чтобы быть жертвами, белки в агрегатах тоже иногда могут быть выжившими. Это мощная тенденция биологии в настоящее время.

В целом эта работа предполагает, что белки являются любопытно динамичными структурами. Сначала они похожи на жесткие машины, работающие над определенными фиксированными задачами, для которых им нужна одна конкретная форма. Но на самом деле белки могут принимать разные формы в ходе своей нормальной работы. В случае необходимости их формы могут меняться так радикально, что будет казаться, будто они умирают, хотя в действительности они укрепляются. На молекулярном уровне жизнь может быть постоянным распадом и обновлением.

При какой температуре тела разрушается белок

Ботулизм – острое токсико-инфекционное заболевание, связанное

с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин Clostridium botulinum и самих возбудителей, характеризующееся развитием парезов и параличей мускулатуры.

Возбудитель заболевания – представляет собой подвижную спорообразующую палочку. Вегетативная форма возбудителя является строгим анаэробом. В природе сохраняется в виде устойчивых ко внешним воздействиям спор.

Оптимальный рост клостридий и токсинообразование происходят при 35 о С. Вегетативные формы микроба гибнут при температуре 80 о С в течение 30 мин., при кипячении – через 5 мин., споры выдерживают кипячение более 30 мин., полностью гибнут только при высоких температурах. Токсин разрушается при 20-минутном кипячении. Ботулинические токсины выдерживают высокие концентрации (до 18%) поваренной соли, не разрушаются в продуктах со специями. Присутствие ботулотоксина в пищевых продуктах не меняет их органолептических свойств. Он является одним из самых сильных биологических ядов.

Заражение человека происходит при попадании токсина с пищей в желудочно-кишечный тракт.

Резервуарами и источниками инфекции являются почва, организм диких животных, водоплавающих птиц, рыб и человека. Больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Основной причиной заболевания является употребление в пищу продуктов домашнего консервирования, преимущественно овощей и грибов, обсемененных клостридиями и содержащими их токсин, а также колбасы, ветчины, копченая и соленая рыба. Практически все пищевые продукты, загрязненные почвой или содержимым кишечника животных, птиц и рыб, могут содержать споры возбудителей ботулизма. Однако, заболевание может возникнуть только при употреблении тех из них, которые хранились при анаэробных условиях (консервы, приготовленные в домашних условиях).

Ботулизм встречается в виде спорадических и групповых заболеваний. Часто имеет место семейный характер в результате заражения через продукты домашнего приготовления. Для него характерна строго выраженная сезонность. В России чаще регистрируются заболевания, связанные с употреблением грибов домашнего приготовления, копченой или вяленой рыбы, в европейских странах – мясных и колбасных изделий, в США – бобовых консервов. Естественная восприимчивость к ботулизму высокая.

При первых признаках заболевания ботулизмом необходимо вызвать «скорую помощь» или срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение! Госпитализация больных необходима. Больных направляют в инфекционный стационар или в любое другое лечебное учреждение, где имеется аппаратура для искусственной вентиляции легких.

Насколько фатальны для легких последствия коронавируса и есть ли шанс их восстановить: отвечает профессор-пульмонолог

А также у кого повышенный риск развития фиброза, пояснил один из ведущих экспертов по COVID-19, доктор медицинских наук Кирилл Зыков.

ЧТО ЗНАЧАТ ДИАГНОЗЫ «ПНЕВМОСКЛЕРОЗ» И «ПНЕВМОФИБРОЗ»

При этом нужно помнить, что возможности наших легких очень значительны. И если после перенесенного заболевания, в том числе COVID-19, есть какой-то локальный пневмосклероз, относительно небольшие изменения, это не влияет на функциональные возможности легких. То есть человек попросту не почувствует каких-то неприятных последствий.

— Можно ли назвать процент или примерный масштаб повреждения легких, при которых такие последствия уже будут ощутимы?

— В ситуации с COVID-19 обнаружилась поразительная особенность: клиническое состояние, ощущения самого пациента могут не совпадать со степенью повреждения легких на КТ (компьютерной томографии) и по лабораторным данным. Этот одна из загадок новой инфекции. Порой возникает ощущение, что эти параметры живут своей жизнью, независимо друг от друга. Иногда мы видим, что у пациента на КТ поврежден достаточно большой объем легких, а человек уверяет, что чувствует себя нормально. И есть обратная ситуация, когда у больного выраженная одышка, высокая температура, а изменения на КТ довольно незначительны. Эту тайну коронавируса еще предстоит раскрыть.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ФИБРОЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

— От врачей сейчас часто можно услышать: о коронавирусной инфекции мы пока знаем мало, и непонятно, что дальше будет с легкими у переболевших.

— На самом деле сейчас мы можем ориентироваться на опыт предыдущих вспышек коронавирусов — SARS, или атипичной пневмонии, в 2002 — 2003 гг. и MERS, или Ближневосточного респираторного синдрома, в 2012 — 2013 гг. Срок наблюдения за пациентами, перенесшими эти виды коронавирусной инфекции, уже достаточно большой. В то время как срок нашего знакомства с COVID-19 всего около полугода.

Поэтому мы можем экстраполировать, то есть переносить данные предыдущих наблюдений на нынешнюю ситуацию. Если говорить об оценках последствий и конкретных цифрах, то большую роль играет тяжесть состояния, в котором госпитализировались пациенты. От этого зачастую зависят и шансы выжить, и частота и масштаб фиброзных изменений в легких. По разным данным, у пациентов с SARS такие изменения в легких встречались в 10 — 20% случаев (как раз в зависимости от тяжести состояния).

— И как долго сохранялись фиброзные изменения в легких?

— Есть наблюдения, что у части пациентов неблагоприятные изменения сохранялись через 9 месяцев после выписки из госпиталя. При этом выраженность фиброза зависела от длительности заболевания и его лечения. Чем дольше течение болезни, тем выше вероятность того, что у человека будут фиброзные изменения.

В ТЕМУ

У кого чаще развивается фиброз легких:

— Люди старшего возраста (65+)

— Люди с генетической предрасположенностью к развитию фиброза (если этим страдали родители или один из них, бабушки, дедушки)

— Пациенты с системными воспалительными заболеваниями соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия, болезнь Шегрена и другие)

Чем больше уровень повреждений на КТ, тем выше вероятность того, что разовьются фиброзные изменения. Для тех, кто интересуется, упрощенно можно представить себе это процесс так: при «Ковиде» повреждается альвеолярный эпителий (оболочка альвеол, пузырьков в легких), резко возрастает воспалительный ответ. Как защитная реакция организма, в том числе, активируются клетки-фибробласты, формируется коллаген, и это является основной фиброза в дальнейшем

РЕШАЮЩИЙ СРОК — ПЕРВЫЙ ГОД

— После года подвижек в положительную сторону уже не было.

— Но ведь считается, что фиброз необратим? Переродившуюся ткань как легких, так и любого другого органа, в клинической практике еще вроде бы не научились превращать снова в полноценно работающие клетки?

-Так что на практике переболевшим остается ждать в течение года, чтобы понять масштаб «настоящего» фиброза и надеяться, что часть изменений пройдет, так?

— Главное, в течение этого года не усугубить ситуацию, не ухудшить состояние легких, а также принимать меры для восстановления и реабилитации.