при какой температуре закипает нефть

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Содержание

Атмосферная перегонка

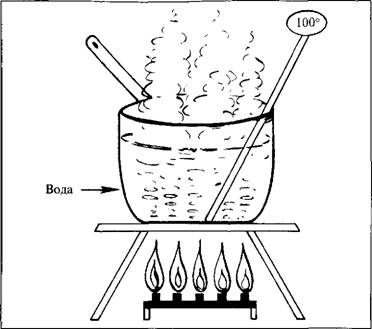

Для сравнения рассмотрим воду. Нагреем сосуд с водой до 100°С (212°F) и сохраним подогрев. Что произойдет? Вода начнет кипеть и постепенно испаряться, и, в конце концов, если продолжать нагревание, она вся выкипит.

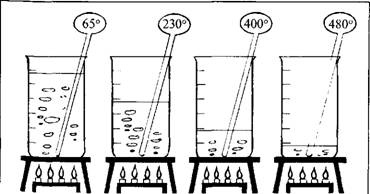

Углеводороды же входящие в состав нефти имеют разную температуру кипения. Заполним сосуд сырой нефтью средней плотности. Затем поднесем к нему горелку и начнем нагревать нефть. Когда температура достигнет 65°С (150°F), сырая нефть закипит. Теперь мы продолжим нагревание, так чтобы температура оставалась на этом уровне. Через некоторое время мы заметим, что нефть перестала кипеть.

Следующий шаг состоит в том, чтобы прибавить пламя горелки и нагреть нашу нефть приблизительно до 230°С (450°F). Она снова начнет кипеть, а через некоторое время опять перестанет.

Такие шаги можно повторять снова и снова, и все меньше нефти будет оставаться в сосуде. Возможно, Вы уже поняли, что происходит. На первой стадии испарились соединения с температурами кипения ниже 65°С (150°F); те, что кипят в интервале от 65 до 230°С (450°F), испарились на второй стадии, и так далее. 1)

Таким образом мы получили так называемую кривую разгонки нефти. Это график, на одной оси которого откладывается температура, а на другой — общий объемный процент выкипевшей нефти. Каждый вид сырой нефти характеризуется своей собственной уникальной кривой разгонки, которая помогает определить, какие химические соединения содержит данная нефть. Как правило, чем больше атомов углерода в соединении, тем выше его температура кипения.

| Соединение | Брутто-формула | Температура кипения, °С |

|---|---|---|

| Пропан | C3H8 | -42,0 |

| Бутан | C4H10 | -0,5 |

| Декан | C10H22 | 174,0 |

Фракция (или погон) объединяет все соединения, которые кипят между какими-либо двумя температурами, а эти температуры называют границами кипения фракции или пределами выкипания.

Обычно сырая нефть содержит следующие фракции:

| Температуры кипения | Фракции |

|---|---|

| Менее 32°С (90°F) | углеводородные газы (бутан и более легкие газы) |

| 32-105°С (90-220°F) | бензин |

| 105-160°С (220-315°F) | нафта (тяжелый бензин, бензино-лигроиновая фракция, лигроин) |

| 160-230°С (315-450°F) | керосин |

| 230-430°С (450-800°F) | газойль |

| Выше 430°С (800°F) | остаток (мазут) |

Важно отметить, что различные нефти сильно различаются по составу. В легких нефтях обычно больше бензина, нафты и керосина, а в тяжелых — газойля и мазута. Возможно, Вы уже пришли к выводу, что вес и температура кипения соединения взаимосвязаны. Это и в самом деле так. В целом, чем тяжелей соединение, тем выше его температура кипения. И наоборот, чем выше границы кипения фракции, тем тяжелее фракция.

Говоря о перегонке нефти, Уильям Д. Леффлер в своей книге «Переработка нефти» приводит простую аналогию с самогонным аппаратом, который представляет собой простой перегонный куб, чтобы отделить светлый продукт от негодного остатка.

После ферментации кислого сусла, то есть когда прошла медленная биохимическая реакция с образованием спирта, смесь нагревают до начала кипения спирта. Светлый продукт испаряется. В виде пара он оказывается легче жидкости. Поэтому он перемещается вверх, отделяется от жидкости и попадает в холодильник, где охлаждается и снова превращается в жидкость (конденсируется). То, что остаётся в кубе, выбрасывают, а то, что ушло вверх, разливают в бутылки. Описанный процесс является простой перегонкой. 2)

Простейший процесс перегонки, происходящий на НПЗ, можно описать следующим образом.

Отверстия в тарелках снабжены барботажными 5) колпачками. Они нужны для того, чтобы пары, поднимающиеся через тарелки, барботировали через слой жидкости толщиной около 10 см, находящийся на тарелке. Это пробулькивание газа через слой жидкости и составляет суть ректификации: горячие пары при температуре не ниже 400 °С проходят через жидкость. При этом тепло передается от паров к жидкости, а пузырьки пара несколько охлаждаются и часть УВ из них переходит в жидкое состояние. По мере переноса тепла от паров к жидкости, температура паров снижается. Так как температура жидкости ниже, некоторые соединения в парах конденсируются (сжижаются). После того как пары прошли через слой жидкости и потеряли часть более тяжёлых УВ, они поднимаются к следующей тарелке, где повторяется тот же процесс.

Тем временем количество жидкости на каждой тарелке растёт за счёт УВ, конденсирующихся из паров. Поэтому для поддержания необходимого уровня жидкости на тарелке ее снабжают переливной перегородкой, образующей сливной стакан, позволяющий избытку жидкости перетекать вниз на следующую тарелку. На различных уровнях колонны имеются боковые отводы для отбора фракций – более лёгкие продукты отбираются в верхней части колонны, а тяжёлая жидкость выходит внизу.

В действительности, некоторые молекулы несколько раз путешествуют туда и обратно – в виде пара поднимаются на несколько тарелок вверх, затем конденсируются и стекают уже как жидкость на несколько тарелок вниз через сливные стаканы. Именно эта промывка пара жидкостью за счёт противотока и обеспечивает чёткое разделение фракций. За один проход это было бы невозможно.

Орошение и повторное испарение – дополнительные операции, происходящие вне ректификационной колонны для более успешного проведения процесса перегонки. Чтобы тяжёлые продукты случайно не попали в верхнюю часть колонны вместе с лёгкими фракциями, пары периодически направляют в холодильник. Вещества, которые конденсируются в холодильнике, снова поступают на одну из расположенных выше тарелок в виде жидкости – это орошение ректификационной колонны (см. рисунок ниже). Возвращенную в жидком состоянии часть верхнего продукта, которая стекает на нижележащие тарелки, также называют флегмой. 6)

И наоборот, некоторое количество лёгких УВ может быть увлечено током жидкости в нижнюю часть колонны вместе с тяжёлыми продуктами. Чтобы избежать этого, жидкость, выходящую через боковой отвод, снова пропускают через нагреватель. В результате остатки лёгких УВ отделяются и повторно поступают в ректификационную колонну в виде пара – это повторное испарение. Преимущество такой схемы – небольшая часть общего потока сырой нефти должна повторно перерабатываться для дополнительного возвращения продукта и не нужно снова нагревать всю нефть (экономия энергии и денег).

Орошение и повторное испарение также используются и в средней части колонны. Повторно испаренная фракция, которая поступает в колонну, вносит туда дополнительное тепло, что помогает лёгким молекулам отправиться в верхнюю часть колонны. Точно так же орошение предоставляет тяжёлым молекулам, которые случайно оказались выше, чем им положено, последний шанс сконденсироваться в жидкость. 7)

В результате атмосферной перегонки происходит отвод следующих фракций.

| Фракции с самыми низкими температурами кипения (топливный газ и лёгкая нафта), удаляются из верхней части колонны по верхней трубе как пары. Нафта или бензин прямого погона берутся из верхней секции колонны как верхний поток. Фракции с промежуточным диапазоном кипения, включая газойль, тяжелую нафту и дистилляты, удаляются из средней секции колонны как боковые потоки. Некоторые из этих жидких фракций отпариваются от их более лёгких фракций, которые возвращаются в колонну в качестве движущихся сверху вниз потоков орошения. Более тяжёлые фракции с более высокими температурами кипения (мазут, отстой, верхняя нефть), которые конденсируются или остаются на дне колонны, используются для мазута, производства асфальта или исходного сырья для крекинга, или направляются к нагревателю и в колонну вакуумной перегонки для дальнейшего фракционирования. 8) |

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРОЙ НЕФТИ

Позволь им описать неописуемое.

Дж Г. Байрон «Паломничество Чайлд-Гарольда»

Что такое сырая нефть? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего сказать, чем она не является. Нефть — не индивидуальное химическое соединение, а смесь соединений. Наиболее интересное свойство, характеризующее поведение нефти, проявляется при нагревании. Если нагреть нефть до температуры кипения и выдерживать ее в этом состоянии, она полностью не испарится.

Для сравнения рассмотрим воду. Нагреем сосуд с водой до 100°С (212°F) и сохраним подогрев. Что произойдет? Вода начнет кипеть и постепенно испаряться, и в конце концов, если продолжать нагревание — она вся выкипит.

Если бы в сосуде с водой был термометр, Вы бы обнаружили, что перед испарением последней порции воды температура все еще остается на уровне Так

Получилось, потому что химическое соединение Н2О кипит именно при этой температуре. При атмосферном давлении температура кипения воды — 100°С, не больше и

Вернемся к нефти. В отличие от воды, это не одно химическое соединение, а смесь нескольких тысяч разных Соединений. Некоторые из них очень простые, например, (метан); а некоторые — сложные, как, например, 8sH6o. Формулы СН4 и С85Н60 — это шифры (брутто-

Рис. 2.1. Температура кипения воды 100°С (212°F)

Формулы) определенных химических соединений, понятные для химика. Более подробно мы обсудим этот вопрос позднее (чтобы не увязнуть раньше времени). Большинство веществ, входящих в состав нефти, — это определенные комбинации атомов углерода и водорода, которые называются углеводородами. Важно, что каждое из этих соединений характеризуется своей собственной температурой кипения, и в этом заключается самое полезное и наиболее широко используемое в нефтеперерабатывающей промышленности физическое свойство нефти.

Чтобы все стало понятно, возьмем тот же сосуд и заполним его сырой нефтью средней плотности. Затем

поднесем к нему горелку и начнем нагревать нефть. Когда температура достигнет 65°С (150°F), сырая нефть закипит. Теперь мы продолжим нагревание, так чтобы температура оставалась на этом уровне. Через некоторое время мы заметим, что нефть перестала кипеть.

Следующий шаг состоит в том, чтобы прибавить пламя горелки и нагреть нашу нефть приблизительно до 230°С (450°F). Она снова начнет кипеть, а через некоторое время опять перестанет.

Такие шаги можно повторять снова и снова, и все меньше нефти будет оставаться в сосуде. Возможно, Вы уже поняли, что происходит. На первой стадии испарились соединения с температурами кипения ниже (150°F); те, что кипят в интервале от 65 до 230°С (450°F), испарились на второй стадии, и так далее.

Сырая нефть кипит при

65°С и 230°С и 400°С и 480°С

(150°F). (450° F). (750°F). (900°F)..

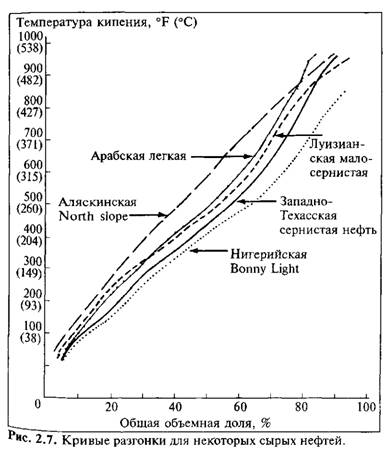

Таким образом мы получили так называемую кривую разгонки нефти. Это график, на одной оси которого откладывается температура, а на другой — общий объемный процент выкипевшей нефти. Каждый вид сырой нефти характеризуется своей собственной уникальной кри-

20 30 60 80 100 Общая объемная доля, %

Рис. 2.3. Кривая разгонки сырой нефти

Вой разгонки, которая помогает определить, какие химические соединения содержит данная нефть. Как правило, чем больше атомов углерода в соединении, тем выше его температура кипения, как показывает следующий пример:

* lbs/gal = фунт/галлон (0,1198 г/см3)

Для дальнейшего обсуждения характеристик сырой нефти будет полезно собрать определенные соединения в группы, называемые фракциями. Фракция (или погон) объединяет все соединения, которые кипят между какими-либо двумя температурами, а эти температуры называют границами кипения фракции или пределами выкипания.

Обычно сырая нефть содержит следующие фракции

(бутан и более легкие газы)

Нафта (тяжелый бензин, бензино-

Лигроиновая фракция, лигроин)

В других главах много внимания будет уделено характеристикам отдельных фракций, но кое-что понятно уже из названий.

Важно отметить, что различные нефти сильно различаются по составу. В легких нефтях обычно больше бензина, нафты и керосина, а в тяжелых — газойля и мазута. Возможно, Вы уже пришли к выводу, что вес и температура кипения соединения взаимосвязаны. Это и в самом деле так. В целом, чем тяжелей соединение, тем выше его температура кипения. И наоборот, чем выше границы кипения фракции, тем тяжелее фракция.

Чтобы собрать воедино все сказанное выше по поводу кривых разгонки, будет полезно проделать некоторые арифметические действия. Возьмем кривые для двух сырых Нефтей, показанные на рисунке 2.5, и определим на основании стадий разгонки, в какой из этих нефтей выше содержание керосиновой фракции (больший керосиновый погон). Керосин кипит в интервале 160—230°С (315—450°F).

Используя рисунок 2.5, проделаем следующие операции:

Для более тяжелой нефти начнем от точки 160°С (315°F) на оси ординат и будем двигаться вправо до пересечения с кривой разгонки. Точку пересечения обозначим точка А. Точка А соответствует 26% на оси абсцисс.

Теперь начнем от 230°С (450°F) и будем двигаться вправо до пересечения с той же самой кривой, получив таким образом точку В. Она отвечает 42% на оси абсцисс.

Общая объемная доля, %

Рис. 2.5. Керосиновая фракция в двух типах сырой нефти.

Температура кипения, °F (°С) 1000 (538)

А теперь те же самые операции проделаем для легкой нефти и найдем 66,5 — 48,5 = 18%.

Значит, легкая нефть содержит больше керосина, чем тяжелая.

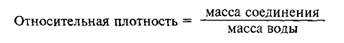

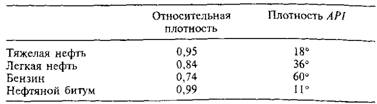

Плотность характеризует массу соединения. Химики Постоянно используют величину, называемую относи

тельной плотностью, которая является отношением масс неизвестного вещества и хорошо известного, например воды.

Относительная плотность вещества — это масса некоторого объема этого вещества, деленная на массу того же объема воды.

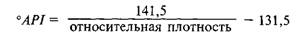

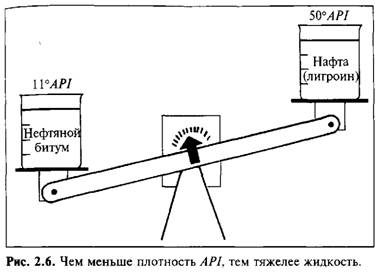

Похоже, химический подход показался технологам слишком примитивным. Действительно, в нефтеперерабатывающей промышленности наиболее широко используется такая хитрая величина, как API (плотность, выраженная в единицах Американского института нефти). По какой-то давно забытой причине, плотность API, которая измеряется в градусах, находят по следующей формуле:

Если эти формулы повертеть так и сяк, то обнаружатся некоторые факты и зависимости, на которые можно мысленно опереться, обдумывая введенные понятия.

Для воды относительная плотность равна 1, a API = 10°.

Чем больше величина плотности в «API, тем легче соединение.

Для относительной плотности все наоборот.

Ниже приведены примеры типичных величин плотности:

Теперь уместно обсудить еще один параметр, по которому могут различаться сырые нефти, а именно содержание серы. Природа наделила сырую нефть таким неудобным свойством, как переменное количество серы в зависимости от типа нефти. Еще более усложняет ситуацию то обстоятельство, что сера содержится не в виде элементной серы, а в виде соединений. Это означает, что °на химически связана с молекулой какого-нибудь углеводорода, так что соединения такого типа не так легко отделить от соединений, состоящих только из углерода и водорода.

Их называют в США, а в Европе и России нефти делятся

Амалосернистые, сернистые и высокосернистые.

Чем Вы могли бы подумать. Давным-давно, когда добыча нефти в Пенсильвании только начиналась, нефть использовалась в качестве лампового масла для освещения помещений вместо китового жира. Если керосиновая фракция содержала слишком много серы, то ее сгорание сопровождалось отвратительным запахом. На нефтяных месторождениях Пенсильвании керосин пробовали на вкус, чтобы узнать, пригоден ли он для отправки на рынки Нью-Йорка и Филадельфии. Если керосин оказывался сладким, его признавали годным, а если кислым — то считался негодным.

По принятой в настоящее время классификации «сладкие» (малосернистые) нефти содержат не более 0,5 мас.% серы, а кислые (сернистые) — не менее 2,5 мас.%. Нефти с промежуточным содержанием серы иногда называют «среднесладкими» или «среднекислыми», но граница между этими категориями четко не обозначена. Что для одного сладко, для другого может быть кисло — а на вкус нефть больше не пробуют.

Измерение объема сырой нефти

Разработка нефтяных месторождений в Пенсильвании положила начало еще одной договоренности. На первых порах нефть доставляли на рынок в вагонах или на железнодорожных платформах в 50-галлонных винных бочках (1 галлон США равен 3,785 л). Чтобы учесть потери во время транспортировки, в пункте назначения оплачивалось только 42 галлона. Оплата и теперь производится из того же расчета. Производители вскоре догадались столько нефти и отправлять.

Вес (водоизмещение). В результате, в США коммерческие операции с нефтью производятся в баррелях (1 нефтяной баррель равен 159 л), а в Европе чаще в тоннах.

Резюме: На рисунке 2.7 показаны кривые разгонки для пяти различных сырых нефтей, три из которых добываются в США, а две — в других странах. Некоторые из них содержат больше легких фракций, а другие — больше тяжелых. Цены на эти нефти также различны, поэтому их переработка не одинаково выгодна, особенно если учитывать необходимое для этого оборудование.

1. (а) Начертите кривые разгонки для следующих сырых нефтей.