при пулевом ранении мягких тканей голени необходима какая повязка тест

Лечение пациентов с огнестрельными ранами в стационарных условиях

Общая информация

Краткое описание

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

22.02.2018 № 19.1

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Лечение пациентов с огнестрельными ранами в стационарных условиях»

1. Настоящий Клинический протокол устанавливает общие требования к оказанию специализированной медицинской помощи пациентам с огнестрельными ранами в стационарных условиях.

2. Требования настоящего Клинического протокола являются обязательными для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. Огнестрельные раны классифицируются согласно Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (далее – МКБ-10), как:

S21 Открытая рана грудной клетки;

S31 Открытая рана живота, нижней части спины и таза;

S41 Открытая рана плечевого пояса и плеча;

S51 Открытая рана предплечья;

S61 Открытая рана запястья и кисти;

S71 Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра;

S81 Открытая рана голени;

S91 Открытая рана области голеностопного сустава и стопы;

T01 Открытые раны, захватывающие несколько областей тела;

T01.0 Открытые раны головы и шеи;

T01.1 Открытые раны грудной клетки, живота, нижней части спины и таза;

T01.2 Открытые раны нескольких областей верхней(их) конечности;

T01.3 Открытые раны нескольких областей нижней(их) конечности;

T01.6 Открытые раны нескольких областей верхней(их) и нижней конечностей;

T01.8 Другие сочетания открытых ран, захватывающих несколько областей тела.

5. Огнестрельные ранящие снаряды обладают значительной кинетической энергией, что приводит к выраженным повреждениям тканей, не только по ходу движения ранящего снаряда, но и в стороне от него, за счет энергии бокового удара. Раневой канал огнестрельной раны часто имеет сложный, нелинейный ход, что обусловлено изменением траектории движения огнестрельного ранящего снаряда в тканях (первичные девиации) и сократимостью, посттравматическим отеком тканей, формированием в них гематом после прохождения огнестрельного ранящего снаряда (вторичные девиации).

6. Морфологически в раневом канале огнестрельной раны выделяют 3 зоны, размеры которых определяются баллистическими свойствами огнестрельного ранящего снаряда и структурой повреждаемых тканей:

зона раневого дефекта – образуется в результате прямого действия ранящего снаряда, заполнена инородными телами, раневым детритом, сгустками крови, которые подлежат удалению. Эта зона является ориентиром при определении направления выполнения хирургической обработки;

зона первичного некроза – находится кнаружи от зоны раневого дефекта и возникает в результате действия всех факторов образования огнестрельной раны. Ткани этой зоны полностью утратили жизнеспособность и должны быть полностью иссечены и удалены во время хирургической обработки;

зона вторичного некроза – формируется в результате действия энергии бокового удара огнестрельного ранящего снаряда. Жизнеспособность тканей этой зоны снижена, в ближайшие часы и дни после ранения высока вероятность образования новых очагов некроза.

Лечение

7. Основные задачи лечения огнестрельных ран: максимально возможное удаление некротизированных тканей; создание благоприятных условий для сохранения жизнеспособности тканей в зоне вторичного некроза.

8. Классификация огнестрельного ранения.

8.1. По виду ранящего снаряда выделяют:

пулевые;

осколочные;

дробовые.

8.2. По характеру раневого канала выделяют:

слепое ранение (есть только входное отверстие);

сквозное ранение (есть входное и выходное отверстие);

касательное ранение (раневой канал раскрыт на всем протяжении).

8.3. По отношению к полостям:

проникающие;

непроникающие;

8.4. По количеству и локализации повреждений:

изолированные – одно повреждение тканей, сегментов опорно-двигательной системы либо внутренних органов в пределах одной анатомической области;

множественные – несколько повреждений (одним или несколькими ранящими снарядами) в пределах одной анатомической области;

сочетанные – несколько повреждений (одним или несколькими ранящими снарядами) в нескольких анатомической областях (голова, шея, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности).

9. Клинический диагноз у пациентов с огнестрельными ранениями отражает этиологию ранения, вид ранящего снаряда, характер раневого канала, его отношение к полостям, количество и локализацию повреждений. Примеры клинических диагнозов:

огнестрельное дробовое сквозное ранение нижней трети левого бедра. Огнестрельный оскольчатый внутрисуставной перелом нижней трети бедренной кости. Инородные тела (картечь, пыжи) нижней трети левого бедра;

огнестрельное дробовое слепое проникающее диаметральное ранение височной области справа. Ушиб-размозжение обеих лобных и височных долей, острая пластинчатая субдуральная гематома правой гемисферы головного мозга. Гемотампонада желудочков. Огнестрельный дырчатый перелом височной кости справа. Инородные тела (дробь) головного мозга и мягких тканей головы;

сочетанное огнестрельное пулевое сквозное ранение груди, конечности. Огнестрельное пулевое сквозное непроникающее ранение грудной клетки. Огнестрельный оскольчатый перелом III ребра слева. Ушиб левого легкого. Малый гемоторакс. Огнестрельное пулевое сквозное ранение левой стопы. Огнестрельный многооскольчатый перелом IV плюсневой кости левой стопы.

10. Полную ревизию огнестрельного раневого канала выполняют в условиях операционной. Для адекватной ревизии огнестрельной раны не рекомендуется выполнение хирургической обработки под местной инфильтрационной анестезией. У детей первичную (вторичную) хирургическую обработку огнестрельной раны выполняют только под общей анестезией.

11. Основным способом лечения огнестрельных ран является выполнение хирургической обработки.

11.1. Показания к выполнению первичной хирургической обработки: наличие у пациента огнестрельной раны с выраженными зонами первичного и вторичного некроза, которые не могут самостоятельно освободиться от некротизированных тканей, при отсутствии признаков раневой инфекции.

11.2. При огнестрельных ранах, которые не имеют зоны вторичного некроза, а зона первичного некроза незначительна, первичную хирургическую обработку не выполняют:

множественные мелкие поверхностные слепые осколочные раны мягких тканей;

сквозные пулевые и осколочные раны с точечными (до 1 см диаметром) входным и выходным отверстиями без кровотечения и напряженных гематом;

слепые осколочные раны мягких тканей спины, ягодичной области без признаков кровотечения;

поверхностные касательные раны.

В перечисленных случаях выполняют туалет огнестрельной раны (обработка кожи вокруг раны и промывание раны раствором антисептических средств, дренирование раневого канала полихлорвиниловой трубкой или резиновым выпускником, асептическая повязка).

11.3. При наличии признаков раневой инфекции пациенту выполняют вторичную хирургическую обработку.

12. При поступлении значительного количества пациентов с огнестрельными ранениями в случаях, не требующих проведения экстренных хирургических вмешательств, начало выполнения хирургической обработки может быть отсрочено до 12 часов. При этом накладывают асептическую повязку, назначают антибактериальные лекарственные средства широкого спектра действия.

13. Первичная хирургическая обработка включает следующие этапы:

13.1. Рассечение раны. Производят скальпелем через входное (выходное) отверстие раневого канала в виде линейного разреза с учетом топографо-анатомических принципов (проекции прохождения сосудов и нервов, кожных линий области тела, влияния образующихся в последующем кожных рубцов на функциональную подвижность суставов). Длина разреза должна быть достаточной для последующей работы на поврежденных тканях и полноценной ревизии всего раневого канала. Послойно рассекают кожу, подкожную клетчатку и фасцию. Рассечение фасции является необходимым условием адекватной оценки жизнеспособности мышц и, при необходимости, декомпрессии фасциальных футляров. Мышцы рассекают по ходу волокон с учетом направления раневого канала. Особое внимание уделяют ревизии сосудисто-нервных пучков, находящихся рядом с раневым каналом, для своевременного выявления их контузионного повреждения энергией бокового удара огнестрельного ранящего снаряда.

13.2. Удаление инородных тел из зоны раневого дефекта раневого канала.

13.3. иссечение нежизнеспособных тканей (зоны первичного некроза и сформировавшихся участков вторичного некроза). Иссечение тканей выполняют послойно.

13.3.1. Кожу иссекают скальпелем экономно (1–2 мм) или не иссекается вовсе, удаляют только явно некротизированные участки. Запрещается избыточное (более 2 мм) иссечение жизнеспособной кожи вокруг входного (выходного) отверстия раневого канала, что в последующем затруднит закрытие раневых поверхностей.

13.3.2. Подкожную клетчатку иссекают ножницами широко до отчетливых признаков жизнеспособности. Для предупреждения развития раневой инфекции в подкожной клетчатке удаляют не только некротизированные участки, но и участки, имбибированные кровью, раневым экссудатом, гноем.

13.3.3. Фасциальные футляры поврежденного сегмента необходимо широко рассечь, в том числе и через дополнительные разрезы. Участки фасции, утратившие связь с подлежащими тканями, иссекают.

13.3.4. В мышцах ножницами удаляют участки с явными признаками нежизнеспособности (бурый цвет, дряблая консистенция, отсутствие сократимости в ответ на раздражение пинцетом или ножницами, отсутствие кровоточивости при удалении поверхностных слоев). Участки мышц с преобладанием жизнеспособных тканей и мелкими кровоизлияниями, очагами сомнительной жизнеспособности не удаляют (зона вторичного некроза). В последующем при проведении повторной хирургической обработки выполняют повторную оценку жизнеспособности этих участков мышц с решением вопроса об их иссечении.

13.3.5. Костную ткань максимально сохраняют, удаляют только мелкие, свободно лежащие костные осколки.

13.4. Хирургическое вмешательство на поврежденных органах и тканях. Объем этого этапа первичной хирургической обработки и выбор привлекаемых врачей-специалистов зависят от вида и локализации выявленных повреждений.

13.5. Дренирование раны осуществляют путем установки дренажей в образовавшуюся после хирургической обработки раневую полость и выведения их через контрапертуры в наиболее низко расположенных по отношению к поврежденной области местах. При сложном раневом канале каждый его карман дренируется отдельно. Методом выбора для неушитых ран является выполнение пассивного дренирования через дренажную трубку диаметром не менее 10 мм.

13.6. Закрытие раны. Первичный шов после хирургической обработки раны не накладывают. Это обусловлено наличием зоны вторичного некроза в раневом канале огнестрельной раны и необходимостью создания условий для отторжения вновь возникших очагов некроза, которые могут формироваться в течение 2–3 суток после ранения.

13.6.1. На поверхностные раны областей, имеющих хорошее кровоснабжение и низкий риск развития раневой инфекции (лицо, волосистая часть головы, мошонка, половой член) допускается наложение первичных швов.

13.6.2. На операционные раны, расположенные вне раневого канала и образовавшиеся в результате дополнительных доступов, допускается наложение первичных швов.

13.6.3. Для закрытия жизнеспособными тканями полостей (плевральная, брюшная, суставная) необходимо наложение первичных швов. Кожу и подкожную клетчатку при этом не ушивают.

13.6.4. Для закрытия жизнеспособными тканями магистральных сосудов и нервов, костей, сухожилий необходимо наложение первичных швов. Кожу и подкожную клетчатку по возможности при этом не ушивают.

14. При мелкоосколочных и дробовых ранениях с повреждением магистральных сосудов выполняют только рассечение раны; при ранениях с обширным повреждением мягких тканей выполняют только иссечение; при ранениях с длинным раневым каналом сложной конфигурации обязательно наложение контрапертурных отверстий.

15. При обширном разрушении мягких тканей, повреждении магистральных сосудов и нервов, переломах костей, повреждениях суставов выполняют иммобилизацию конечности, в том числе с применением аппаратов внешней фиксации.

16. После выполнения хирургической обработки пациенту назначают одну из приведенных схем эмпирической антибактериальной терапии (в скобках указан режим дозирования для пациентов младше 12 лет): цефалоспорины III–IV поколения: цефотаксим – 1,0 г 3 р/сутки в/м, в/в (50–100 мг/кг/сутки в 3–4 введения); цефтриаксон – 1,0 г 2 р/сутки в/м, в/в (20–75 мг/кг/сутки в 1–2 введения); цефепим – 1,0 г 2 р/сутки в/м, в/в (50 мг/кг/сутки в 2–3 введения) в сочетании с метронидазолом – 0,5 г 2 р/сутки в/в (7,5 мг/кг/сутки в 3 введения) или комбинированные защищенные пенициллины: амоксициллин/клавуланат – 1,0 г 2 р/сутки в/в (20–40 мг/кг/сутки в 3 введения) в комбинации с метронидазолом – 0,5 г 2 р/сутки в/в (7,5 мг/кг/сутки в 3 введения), или фторхинолоны: ципрофлоксацин – 0,5 г 2 р/сутки в/в; левофлоксацин – 0,5 г 1 р/сутки в/в в комбинации с метронидазолом – 0,5 г 2 р/сутки в/в (7,5 мг/кг/сутки в 3 введения), или карбапенемы: имипенем – 0,5 г 3 р/сутки в/в (15–25 мг/кг/сутки в 4 введения); меропенем – 0,5 г 3 р/сутки в/в (10–20 мг/кг/сутки в 3 введения); эртапенем – 1,0 г 1 р/сутки в/м, в/в (15 мг/кг/сутки в 2 введения, но не больше 1,0 г/с). Дозировка и кратность введения лекарственных средств, противопоказания к их использованию определяются инструкцией по медицинскому применению.

Назначают инфузионную (при наличии медицинских показаний – трансфузионную) терапию, назначают лекарственные средства, улучшающие микроциркуляцию.

17. В дальнейшем для оценки состояния раневого процесса и жизнеспособности тканей с интервалом 24–72 часа производят повторную первичную хирургическую обработку или повторную вторичную хирургическую обработку.

18. На 5–7 сутки после выполнения первичной хирургической обработки при отсутствии инфекционных осложнений, применяют первично-отсроченный шов для обеспечения заживления раны первичным натяжением.

19. При нагноении и заживлении огнестрельной раны вторичным натяжением, после купирования инфекционного процесса и очищения раны, при адекватном сопоставлении краев раны без натяжения накладывают вторичный ранний или вторичный поздний шов.

20. При невозможности сопоставления краев ран без натяжения производят постепенное сближение краев раны путем дерматотензии или выполняют кожную пластику.

21. Вторичная хирургическая обработка проводится в такой же последовательности и с теми же этапами, что и первичная хирургическая обработка. Объем отдельных этапов операции определяется видом раневой инфекции (абсцесс, флегмона, гнойный затек) и их локализацией. Лечение назначают в соответствии с общими принципами лечения пациентов с гнойно-некротическими ранами в зависимости от фазы раневого процесса.

Первая помощь при огнестрельном ранении

Для оказания первой помощи необходимо:

Верно оценить характер и серьезность ранения.

Зная характер ранения, совершить правильные действия по оказанию первой помощи.

Пуля, проникая в тело, наносит последнему повреждения. Эти повреждения имеют определенные отличия от других повреждений тела, которые стоит учитывать при оказании первой помощи.

Во-первых, раны обычно глубокие, а ранящий предмет часто остается внутри тела.

Во-вторых, рана часто загрязнена фрагментами тканей, снаряда и осколками костей.

Эти особенности огнестрельного ранения стоит учитывать при оказании рострадавшему первой помощи.

Тяжесть ранения оценивать следует по:

месту и виду входного отверстия, поведению пострадавшего и другим признакам.

Для этого НЕОБХОДИМО знать азы анатомии, а именно:

расположение крупных сосудов,

строение скелета и черепа,

расположение внутренних органов.

На картинках видно, что внутрение органы расположены в полостях (грудная и брюшная). Органы грудной полости защищены каркасом ребер. Поэтому, ранения грудной клетки часто осложняюся переломами ребер. К органам грудной клетки относят сердце и легкие. К органам брюшной полости относят печень, почки, желудок, кишечник. Питание органов кровью осуществляется крупными артериями. Поэтому ранения внутрених органов почти всегда сопровождаются обильной потерей крови и геммогагическим шоком. Крупные артерии также ведут к голове, ногам и рукам. Проекция артерий идущих к конечностям — по внутреней стороне бедра и плеча. Сонные артерии идущие к голове разветвляются на большое колличество более мелких сосудов, поэтому ранения лица часто сопровождаются большой потерей крови. Кровоточащие раны лица зажимаются стерильным тампоном. Раны черепной коробки просто накрываются стерильными салфетками.

В результате обильной кровопотери развивается гемморагический шок.

Боль может быть настолько сильной, что вызвать болевой шок.

Коротко о противошоковых мероприятиях при кровопотере:

Незамедлительная остановка кровотечения.

Придание пострадавшему такого положения тела, при котором конечности будут несколько приподняты.

Немедленное восполнение недостатка крови кровезамещающими растворами.

Противошоковые средства, обезболивающие.

Вызов скорой помощи.

Второе, чем следует заняться — возможные переломы костей. При переломах конечность надо обездвижить. Лучше не пытаться двигать конечность вообще, т. к. сломаные кости имеют острые края, которые могут повредить сосуды, связки и мышцы. Рану следует накрыть стерильным бинтом. Возможна самостоятельная транспортировка пострадавшего.

При ранениях позвоночника

может наблюдаться кратковременнаяпотеря сознания. Пострадавшего иммобилизуют (укладывают). При кровотечении накладывают повяку. При ранениях головы и позвоночника, доврачебная помощь ограничивается иммобилизацией пострадавшего и остановкой возможного кровотечения. В случае остановки дыхания и сердца производится непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Самостоятельная ранспортровка — не рекомендуется.

Ранения в грудь и живот

Все органы расположенные в человеческом теле разделены на три отдела: плевральную полость, брюшную полость и органы малого таза. Органы расположенные в плевральной полости отделены от органов расположенных в брюшной полости диафрагмой, а органы брюшной полости отделены от органов малого таза брюшиной. При ранении внутренних органов, кровь не всегда изливается наружу, а скапливается в этих полостях. Поэтому не всегда легко судить о том задеты ли крупные артерии и вены при таких ранениях. Остановка кровотечения затруднительна.

Ранения органов плевральной полости могут осложняться внутренними кровотечениями, пневмотораксом, гемотораксом или пневмогемотораксом.

пневмото’ракс — попадание воздуха через раневое отверстие в плевральную полость. Случается при ножевых и огнестрельных ранениях грудной клетки, а также при открытых переломах ребер. Объем грудной клетки ограничен. Когда туда попадает воздух, он мешает дыханию и работе сердца т. к. занимает объем используемый этими оргпнами.

гемоторакс — попадание крови в плевральную полость. Случается при ножевых и огнестрельных ранениях грудной клетки, а также при открытых переломах ребер. Объем грудной клетки ограничен. Когда туда попадает кровь, она мешает дыханию и работе сердца т. к. занимает объем используемый этими оргпнами.

пневмогемоторакс — попадание и крови и воздуха в плевральную полость.

Для предотвращения попадания воздуха в плевральную полость необходимо наложить на рану воздухонепроницаемую повязку — марлевую салфетку обмазаную борной мазью или вазелином, кусок полиэтилена, на крайний случай — плотно зажать рану ладонью. Пострадавшего усаживают в полусидячее положение. Остановка кровотечения затруднена. Транспортировка — щадящая.

перикард — полость, в которой располагается сердце. При ранениях сердца в эту полость может попадать кровь и сдавливать сердце, мешая его нормальной работе

Ранения органов брюшной полости

При ранениях органов брюшной полости острадавшего усаживаю в полусидячее положение. Предупреждение раневой инфекции. При сильной кровопотери — противошоковая терапия.

Предупреждение раневой инфекции

Продезинфицировать края раны

Наложить стерильную салфетку

Ранения органов малого таза

Ранения органов малого таза могут осложняться переломами костей таза, разрывами артерий и вен, повреждением нервов. Неотложная помощь при ранениях в область таза — противошоковые мероприятия и предупреждение раневой инфекции. При ранениях в ягодичную область может наблюдаться обильное кровотечение, которое останавливается тугой тампонадой входного отверстия пули. При переломах тазовых костей и тазобедренного сустава пострадавшего иммобилизуют. Щадящая транспортировка. Самостоятельная транспортировка нежелательна.

При оказании первой помощи всегда необходим перевязочный материал. Когда его нет под рукой, приходиться использовать носовой платок, части одежды; но если Вы нашли место для хранения пистолета, то, может быть и стерильный пакет уместится в кармане. В машине обязательна аптечка. Дома желательно иметь аптечку не хуже, чем автомобильную. Самая необходимая вещь при кровопотере — кровезамещающие растворы, продаются в аптеках без рецепта вместе с аппаратом внутривенной инъекции.

Не забывайте, что определенную консультацию можно получить по телефону во время вызова скорой помощи. Лучше, если к моменту вызова скорой помощи Вами будет правильно определено ранение и состояние пострадавшего. Помните, что не редки случаи, когда пострадавшего не удавалось спасти из-за того, что на основании сообщения вызвавших скорую, оператор направлял к месту происшествия врача другого профиля.

В некоторых случаях, самостоятельная доставка пострадавшего в больницу предпочтительнее (быстрее). Городские больницы дежурят по очереди. Адрес дежурной больницы можно узнать по телефону скорой помощи. Диспетчер может предупредить приемный покой больницы, куда Вы намереваетесь доставить раненого, о характере ранения с тем, чтобы медперсонал подготовился к приему пострадавшего.

Аптечка (карманная) рекомендованная РСА:

Жгут (все, что можно использовать, как жгут)

Спиртовые салфетки (для протирания рук и дезинфекции ран)

Ампула нашатырного спирта

Такая аптечка помещается даже в нагрудный карман. Храните аптечку в пластиковом пакете, который может пригодиться для накладывания герметичной повязки при ранениях грудной клетки.

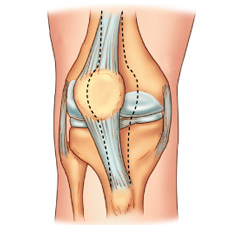

Оказание первой помощи при травме коленного сустава и голени

Голень

Голень – находится между коленным и голеностопным сочленениями. Сформирована большой берцовой костью снаружи и малой берцовой костью изнутри. Вокруг этих костей располагается мышечная ткань, отвечающая за подвижность стопы. Коленный сустав соединяет большую берцовую кость сверху и бедренную снизу, а спереди защищается надколенником. Внутри сустава головки костей от трения защищают мениски – хрящевые прослойки.

Повреждения нижних конечностей встречаются часто – это ушибы и разрывы мышечных тканей, переломы и трещины. Причина тому – падения, удары, вывихи или неудачные движения. У пожилых людей к травме приводит плохое кровообращение, неподвижность суставов и недостаток минеральных веществ в питании. В качестве первой помощи нужно оставить в покое поврежденную ногу, приложить холод к месту травмы и приподнять конечность.

Если травма обширная, то необходима так называемая иммобилизация – придание неподвижности поврежденной ноге в течении 2 – 3 недель в зависимости от самочувствия. После периода покоя назначают реабилитационные мероприятия – лечебную физкультуру и массаж.

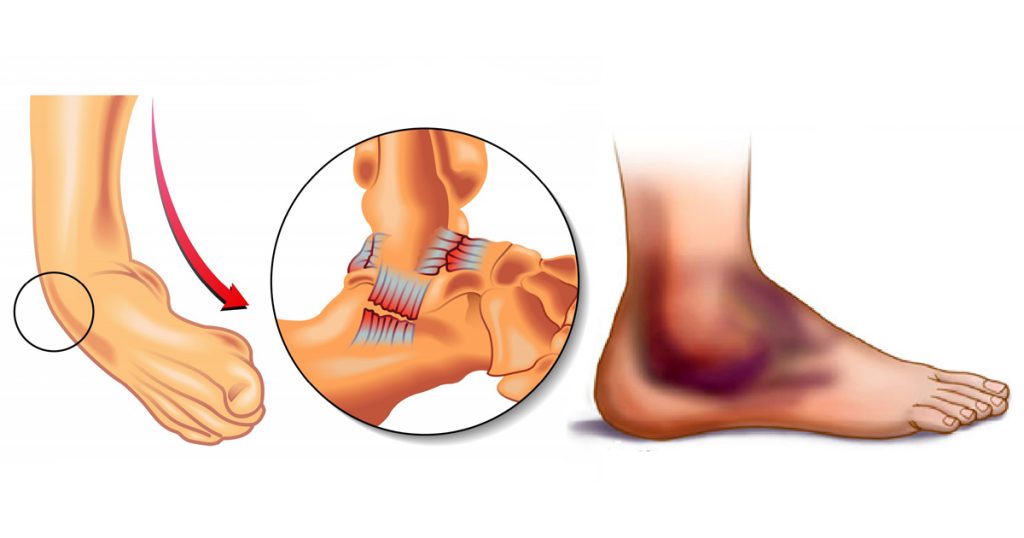

Травмы ахиллова сухожилия.

Ахиллово сухожилие располагается в нижней части голени с задней стороны. При травмах этой части голени характерным признаком будет хрустящий звук. Получившееся повреждение такого рода не дает возможность поднять пятку и подняться на носок, нижняя часть ноги в течение часа отекает. Холодным компрессом можно снять боль и замедлить появление отека. Необходимо вытянуть носок стопы, немного согнуть ногу в колене и закрепить конечность в этом положении, чтобы оба сустава были неподвижны. К голени и внешней части стопы хорошо прибинтовать твердую планку, к примеру, школьную линейку или часть тонкой дощечки. Наступать на поврежденную ногу категорически не рекомендуется, а при получении разрыва следует больного отвезти в больницу.

1. Очистить кожные покровы вокруг от загрязнений, при возможности продезинфицировать.

2. Остановить кровотечение самодельным жгутом или давящей повязкой.

3. Приложить чистую марлю или кусок ткани, которые есть под рукой.

Доставить человека в лечебное учреждение необходимо быстро, чтобы в больнице сняли жгут, который перекрывает доступ кровотоку.

Фиксирующие шины на поврежденную голень

Голень наиболее часто травмируется. Закрытый перелом происходит без повреждения кожных покровов, мы видим ненормальное смещение поврежденной части ноги. При переломе пострадавший ощущает сильную боль, на месте травмы быстро появляется отек. Чтобы не сдвинуть кости еще больше, опираться на конечность категорически нельзя, даже если травмированный может это сделать. При закрытых повреждениях костей возникают внутренние кровотечения, которые могут привести к отмиранию нервов, поэтому пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в медучреждение для проведения хирургической операции.

Перелом голени требует немедленной иммобилизации поврежденного органа. Удобнее сделать шину Крамера из подручных материалов, которую моделируют в соответствии с формой ноги, помещая внутрь сложенную в несколько слоев ткань для амортизации движения. Шину необходимо накладывать по всей задней поверхности ноги, начиная от подъягодичной складки, заканчивая пяткой, затем загнуть и обеспечить неподвижность всей стопы. Для более прочной фиксации желательно использовать дополнительные боковые шины из фанеры по обеим сторонам травмированной ноги. Их необходимо аккуратно прибинтовать к конечности.

Разумеется, под рукой не всегда есть необходимые приспособления, поэтому можно импровизировать. Если есть возможность найти легко сгибаемый пластиковый материал, его накладывают по бокам ноги, охватывая пятку и наложив на стопу подходящую по размеру дощечку. Прибинтовывать такую импровизированную шину следует от колена до пальцев ноги.

Зонт, трость, лыжная палка, ветки – все это может послужить импровизированными шинами в сложной ситуации, когда под рукой ничего больше не оказалось. Самое важное – обездвижить и зафиксировать голеностопное сочленение и стопу.

Если же вы не смогли найти вообще ничего, что послужило бы шиной, то в крайнем случае можно зафиксировать сломанную ногу, плотно прибинтовав ее к здоровой с помощью любой ткани – полотенца, платка, части одежды.

Если случился открытый перелом с повреждением кожных покровов и кровотечением, то сначала необходимо остановить кровь, прижав пальцем артерию выше места перелома. Затем нужно наложить кровоостанавливающий жгут и обязательно записать время, когда он был наложен. Разломы костей, которые видны из раны, руками трогать нельзя, чтобы не занести инфекцию. Следует аккуратно наложить стерильную ткань поверх раневой поверхности и ехать в травматологический пункт.

Спиральный восходящий метод укладки повязки выполняется просто – это несколько круговых обертываний бинта на лодыжке, затем поднимаются вверх, перекрывая каждым последующим ходом бинта лежащий под ним примерно на две трети. Для моделирования формы ноги необходимо делать перегибы по передней её части. Под коленом повязку нужно закрепить несколькими круговыми оборотами. Другой вариант перевязки – косыночная. Ее делают с помощью платка, который укладывают длинной стороной ниже места повреждения, а треугольной – выше.

Если есть специальный медицинский бинт с резиновыми волокнами, его также можно использовать в приподнятом состоянии ноги, чтобы не спровоцировать застой лимфы, двигаясь снизу вверх, так как можно повредить лимфатические сосуды. Важно при этом следить, чтобы не образовывались складки, а бинт не был натянут чересчур сильно.

Возможные травмы колена

Нагрузки на связываемый аппарат в колене у спортсменов очень серьезные, поэтому при их превышении получаются травмы. При этом наблюдается смещение, и форма сустава изменяется из-за отека. Это значит, что травма сопровождается повреждением сосудов и истечением крови в близлежащую область. Травма вызывает боль при попытке согнуть или разогнуть ногу в колене. Разрывы внутри одновременно повреждают сосуды и крови вытекает быстрее. Припухлость появляется быстро. При обычных ушибах сустав отекает постепенно.

Травмы колена, которые произошли дома, на спортивной площадке, нуждаются в наложении круглой повязки из ваты и марли вокруг надколенника – его фиксируют в неподвижном состоянии. Затем следует приложить холод. Давать нагрузку на ногу категорически запрещено, нужно сразу обратиться в лечебное учреждение и провести детальную диагностику.

Неестественное положение конечности при падении, нагрузках может вызвать полный разрыв связок, их трещины или растяжение. Появляется резкая боль, голень отклоняется в сторону, можно наблюдать подкожное кровоизлияние. Отек сустава из-за разрыва сосудов появляется в течение часа.

Первое, что необходимо сделать при разрыве связок или боли в месте их расположения, это не пытаться двигать поврежденным местом, по возможности приложить лед.

У людей, подвергающих себя физическим нагрузкам, иногда случается разрыв мениска – хрящевой ткани, расположенной внутри колена. При этом часть его может оказаться в полости сустава и будет мешать двигать коленом. Устранить последствия такого ущемления самостоятельно невозможно и не рекомендуется. Сустав фиксируют неподвижно и везут человека в больницу.

Смещение надколенника можно устранить своими силами, после этого обязательно нужно наложить закрепляющую повязку и сделать рентген в больнице. Хирург при необходимости удалит скопившуюся в мышцах кровь и наложит гипс. Если пренебречь этими мерами, то из-за слабости и плохого заживления связок может в дальнейшем происходить вывих надколенника.

Вывих голени – одна из самых тяжелых и болезненных травм, после которой потребуется хирургическое вмешательство под общим наркозом. Большая берцовая кость смещается назад или вперед, вызывает сдавливания или разрыв сосудов и нервов, что может привести к болевому шоку. Нарушение кровоснабжения опасно тем, что ткани не получают кислорода и начинается некроз. Отек, изменение формы сустава – типичные признаки такого повреждения. Движение сустава становится невозможным из-за нарушения положения костей относительно друг друга. Вправление требует общего обезболивания и манипуляций в стерильных условиях. Если необходима длительная поездка в больницу, а налицо признаки разрыва сосудов, то можно слегка потянуть поврежденную ногу за стопу, чтобы попытаться переместить голень ближе к естественному положению костей, но делать это надо крайне осторожно, так как процедура крайне болезненная – человек с низким болевым порогом может потерять сознание или получить болевой шок. Перевозка травмированного возможна только при условии обездвиживания медицинской или самодельной шиной.

Внутрисуставной перелом характеризуется сильной болью, изменением формы и отеком сустава, внутренним кровоизлиянием. Отечность распространяется на голень. Эта травма крайне тяжелая, так как требует наложения гипса по боковой поверхности ребер до самого низа конечности, а также по внутренней стороне бедра до стопы. После этого человек находится в лежачем положении до снятия гипса.

При прямом статическом давлении на коленную чашечку, падении с высокой точки, при толчке сзади может возникнуть трещина или перелом надколенника. Его сопровождают отек из-за разрыва сосудов и боль. В разломе между частями кости можно увидеть вмятину. Необходимо взять пострадавшего под руки и помочь дойти до ближайшего медпункта, где ему наложат шину. После этого травмированный может наступать на ногу и следующий шаг – обращение к хирургу-травматологу.

При открытых изначально накладывают чистую повязку, стараясь не менять положения ноги, чтобы не сдвинуть кости еще больше. Укладывают человека на носилки и отвозят в больницу в машине скорой помощи. При попадании в рану посторонних предметов, извлекать их самостоятельно категорически нельзя. Необходимо осторожно прикрыть рану повязкой, стараясь не затронуть инородный предмет.

Какие виды повязок применяются при травмах коленей

Для фиксации всех суставов одной конечности используется двусторонняя шина. Накладывают ее похожим образом, как при повреждениях бедренных костей: планка располагается от подложки до самой стопы, а также с внутренней стороны ноги – до пятки. Концы шины для безопасности конечности выступают за пятку. Необходимо обездвижить стопу, изготовив подошву из прочного материала и прибинтовав ее к стопе. При наложении шины помогает веревка. Также вытягивать конечность можно с ее помощью: один конец протягивают между подошвой и планкой шины, закрепленной к стопе. После этого к конечности прикладывают дополнительное фиксирующее приспособление и все вместе крепят к телу.

Не всегда на месте травмы можно найти медицинскую шину. В этом случае используют подручные средства или фиксируют больную ногу, прибинтовывая ее к здоровой. Главная цель при оказании первой помощи – обездвижить все суставы, чтобы не усугублять степень травмы.

При мелких ранениях кожи используют обычное бинтование или закрывают царапины пластырем, но если разрывы кожи большие, то придется бинтовать поверхность елочкой. Колено закрепляется в полусогнутом положении и обматывается сверху и снизу витками бинта.

Если накладывают повязку на ровную конечность, пригодится восьмиобразная бинтование: ногу ниже и выше наколенника фиксируют, не затрагивая чашечки. Можно использовать и косыночную повязку: угловую часть ткани располагают выше колена и плотно обматывают ногу, после чего верхний угол опускается.

К сожалению, травмы нижних конечностей чреваты опасными последствиями. Среди них нарушения двигательных функций, неподвижность ноги, остеомиелит. Чтобы исключить риск осложнений и отдаленных негативных последствий, пострадавшего необходимо доставить в больницу после оказания первой помощи.