при реализации какого модуля может быть предусмотрено использование воспитательных возможностей

Как разработать модули рабочей программы воспитания

Нечаев Михаил Петрович

С 1 сентября текущего года в российских школах внедрена примерная программа воспитания. На ее основе общеобразовательные организации должны разработать рабочую программу. В помощь школьной администрации доктор педагогических наук, профессор кафедры методики воспитания и дополнительного образования Академии социального управления Михаил Нечаев подготовил детальное описание пошагового алгоритма действий.

В описании даны ответы на вопросы: как организовать работу над программой? Кто должен этим заниматься? С чего начать? Как работать над отдельными разделами и модулями? Как разработать наиболее сложный модуль «Школьный урок»? Говоря о работе с модулями, эксперт рассказал об особой технологии. Часть материала М. Нечаева, где представлена эта технология, мы предлагаем вашему вниманию.

Михаил Нечаев. Фото из личного архива

Примерная программа воспитания разработана ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».

В примерной программе воспитания есть инвариантные, вариативные и вносимые школой модули. Существует три способа работать с модулями программы.

Первый способ: «У нас почти так же».

Берем примерную программу и немного редактируем с учетом специфики своей школы.

Второй способ: «А мы хотели бы так».

Заимствуем понравившиеся идеи из примерной программы, вносим их в модуль и пытаемся их реализовать

Третий способ: «У нас вообще по-другому».

Добавляем новые модули, которых не увидели в примерной программе.

Как разработать конкретный модуль программы?

Предлагаю следующий алгоритм.

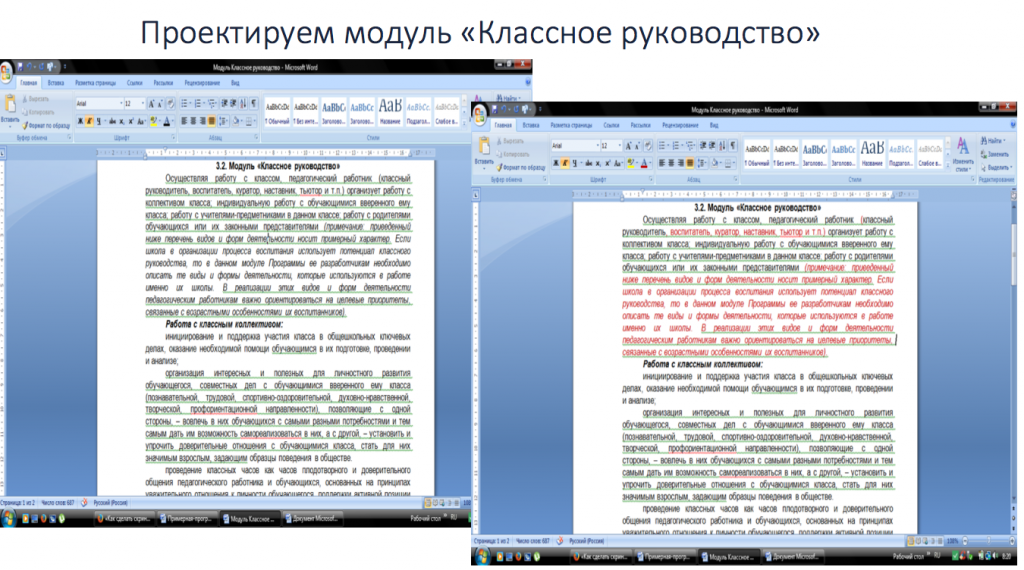

Первый шаг. Скачиваем с сайта соответствующий модуль, скажем, «Классное руководство» из примерной программы. Называем его: «Классное руководство. Черновик».

Второй шаг. Читаем, рефлексируем, соотносим с собой. Отбрасываем то, что нам не подходит. Решаем, что добавить.

Третий шаг. Насыщаем модуль содержанием, взятым из работы нашей школы, по четырем направлениям:

Работа с классным коллективом;

Индивидуальная работа с детьми;

Работа с учителями-предметниками;

Работа с родителями и законными представителями.

Важно! Каждый модуль программы должен занимать не более полутора-двух страниц. Не включайте в него общие рассуждения. Не надо перечислять функциональные обязанности классного руководителя. Для этого есть другие документы. Программа воспитания — это форсайт, бросок в будущее.

Четвертый шаг. Выделяем в тексте модуля красным цветом то, что не имеет к нам отношения. Например, в примерной программе перечислены: «…куратор, тьютор, наставник, классный руководитель». Если у нас есть только классный руководитель, отмечаем красным цветом лишние слова. Пока их не удаляем.

Фото из архива доцента кафедры методики воспитания и дополнительного образования Академии социального управления Светланы Усовой

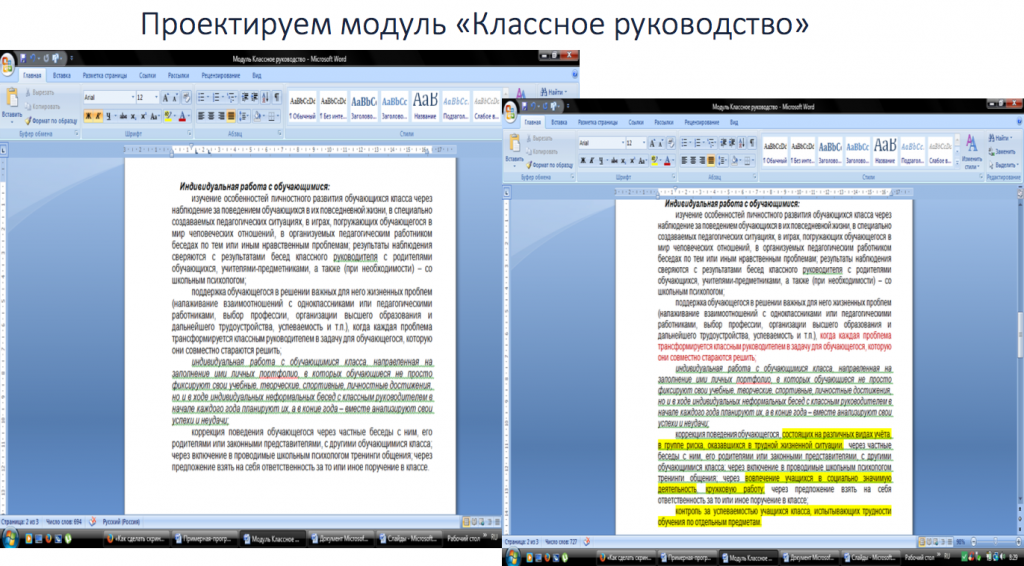

Пятый шаг. Начинаем вписывать в текст программы то, что характерно именно для нашей школы. Выделяем вставки желтым цветом. Отражаем в тексте себя самих, добавляем свою специфику. Например, в программе указано: «проведение классных часов». Если у нас это направление хорошо разработано, классные часы проводятся по разным направлениям — профессиональные, тематические и т.п., добавляем эту информацию и выделяем дополнение желтым цветом.

Фото из архива доцента кафедры методики воспитания и дополнительного образования Академии социального управления Светланы Усовой

Шестой шаг. Сохраняем черновик и на его основе делаем чистовой вариант. В чистовике удаляем те слова, которые выделены красным (это то, чего нет в нашей школе), оставляем то, что выделено желтым (то, что у нас есть). Проверяющие не смогут придраться, что мы сделали кальку с примерной программы. Достаточно будет открыть файл «черновик» и показать им то, что мы добавили.

P. S. Алгоритм с описанием всех этапов создания рабочей программы и рекомендации для разработчиков читайте в статье Михаила Нечаева «Как разработать рабочую программу воспитания на основе примерной?», в которой были использованы материалы разработчиков примерной программы воспитания — сотрудников ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». Более подробно ознакомиться с методическими материалами по реализации и разработке программы в образовательных организациях можно на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».

Модульный принцип педагогического процесса в ДОУ

Ганюкова Валентина Михайловна

Модульный принцип педагогического процесса в ДОУ

Методические рекомендации «Модульный принцип педагогического процесса в ДОУ«

старший воспитатель Ганюкова В. М.

В условиях модернизации необходимы преобразования системы дошкольного образования. Целевые установки побуждают педагогов к определению противоречий и решению проблем, полету новых идей, исследованиям и экспериментированию, и как следствие, накоплению нововведений и продвижению инноваций. Педагоги нашего ДОУ находятся в постоянном поиске технологий позволяющих реализовать главный принцип дошкольной педагогики – обучение в процессе игры. А это возможно реализовать через идеи педагогики сотрудничества, раскрепощения детей. Результатом стало использование технологии проектирования и модульного принципа организации педагогического процесса в ДОУ. Данные технологии дают возможность реализовать современные требования к организации работы в ДОУ, опираясь на фундаментальные положения детской психологии и дошкольной педагогики. Педагогическое проектирование и модульный принцип образовательного процесса как деятельность, успешно осваивается нашими педагогами. Опыт проектирования находит отражение в проектировании образовательного процесса по разделам «экология». Малыми творческими группами разработаны проекты, которые успешно используются в образовательном процессе.Это такие проекты как: «Солнечная система», «Растения луга», «Зимующие птицы», «Обитатели уголка природы», «Планета Земля».Опыт проектирования как управленческой функцией нашего ДОУ нашел отражение в проекте сотрудничества с семьёй, в проекте «Здоровый ребенок – здоровое общество» (создание здоровьесберегающей среды на улице, проект по благоустройству территории ДОУ. Модульный принцип планирования образовательного процесса так же нашел отражение в работе педагогов. В результате комплекса методических мероприятий по изучению данной технологии были разработаны методические рекомендации «Модульный принцип педагогического процесса в ДОУ». Результатом стала разработка модулей «Хлеб – всему голова», «Как мы выращивали лук», «Вода – это жизнь», «Неболейка» и др.

Содержание «Модульный принцип педагогического процесса в ДОУ». Результатом стала разработка модулей «Хлеб – всему голова», «Как мы выращивали лук», «Вода – это жизнь», «Неболейка» и др.

Модульный принцип

Рекомендации по составлению модулей занятий

Педагогические условия работы на модульной основе

Дошкольное воспитание – сензитивный период в развитии ребенка. Задача детского сада заключается в том, чтобы обогатить речь ребенка и представления об окружающем мире, научить видеть в нем закономерности, зависимости, взаимовлияния, научить свободно и грамотно строить свои высказывания, подкреплять их доводами и фактами из различных областей знаний, доступных воспитаннику, пробудить познавательные интересы. Дошкольное воспитание многими психологами характеризуется как несущий в себе большие нереализованные возможности в познании окружающего мира. Раскрыть их помогает учебная деятельность. На занятиях можно успешно развивать самостоятельность, творчество, умственные способности, учебные интересы, что содействует процессу активного овладения знаниями, мобилизирует нравственно – волевые усилия в достижении учебно – познавательных целей, формируются навыки самооценки.

Ведущим видом деятельности в дошкольном воспитание является игра. Но к большому сомнению все больше времени стало уделяться обучению, так как по мнению родителей, результатом деятельности ДОУ становится готовность ребенка к обучению к школе.

Обучении и игра постепенно стали различаться, а это не соответствует возрастным особенностям дошкольников. Поэтому постоянно идут поиски путей объединения всех видов деятельности в единый педагогический процесс, так как это один из путей оптимизации соотношения двигательной и интеллектуальной деятельности дошкольников. Одновременно повысился интерес к идеям педагогики сотрудничества.

Повсеместно появилась такая форма работы, как комплексное занятие. Однако оно не стало ведущей формой организации педагогического процесса в детском саду, поскольку зачастую объединение нескольких видов деятельности на одном занятии осуществлялось механически, без внутреннего логического обоснования.

В 1973 году директор НИИ дошкольного образования академик Н. Н. Поддьяков высказал идею модульного принципа организации педагогического процесса. При таком подходе структурной единицей педагогического процесса становится модуль занятий.

«Модуль» — отделяемая, относительно самостоятельная часть какой – нибудь системы, организации.

«Модуль занятий» — группа занятий по разным видам деятельности объединенных логической нитью (единым содержанием, сюжетом).Рекомендации по составлению модулей занятий

Работа по составлению модуля начинается с выбора тематики и общей направленности, т. е. того центрального звена, вокруг которого будут выстраиваться все знания.

Затем решается вопрос о сюжете модуле. Ведь он служит объединяющим стержнем для всех занятий. Это может быть долгосрочная игра, переписка со сказочным персонажем, поиски клада, расколдовывание какого-то существа, работа кукольного ателье, подготовка к спектаклю и др. Большой притягательной силой обладают для детей живые объекты, поэтому они тоже могут служить в качестве основы, связующей все занятия между собой. Интересным поводом для организации модуля являются праздники,в том числе групповые: чаепитие, конкурс, выставка, КВН и др. Не меньшие возможности предоставляют и различные виды труда, исследовательская работа и другие интересные для ребят формы деятельности.

Сюжет позволяет сделать цель обучения понятной для детей – они знают, для чего проводится каждое занятие, где и как будут использованы результаты их работы. Это облегчает формирование целеполагания, деятельность детей приобретает целесообразность.

Наметив и разработав сюжет, необходимо особое внимание уделить «завязке» модуля. Она позволяет связать процесс обучения с реальной жизнью детей, той ситуацией, которая складывается в группе. Благодаря этому у детей создается впечатление, что их деятельность является не занятием, а игрой или любимым делом. Удачно выбранная завязка придает модулю целостность, а деятельности детей – необходимую целесообразность. Первое занятие, на котором реализуется завязка, является вводным.

Разрабатывая содержание модуля, необходимо стремиться, чтобы каждое занятие несло определенную функциональную нагрузку, существовала логическая связь между занятиями, одни и те же формы работы не повторялись, а были разнообразными, одно и то же дело не выполнялось разными методами. Например, в модуле «Весна нам поручила вырастить редис» для общения с Весной первый раз выбирается рисование, второй – гербаризация растений, третий – письмо, четвертый – посылка выращенного редиса. В модуле «Как Кеша стал лягушонком» при изучении размножения лягушек педагогипредлагали последовательно решать одну и ту же задачу разными методами: вначале нарисовать стадии развития амфибий, затем слепить их, потом сделать аппликацию. Технически это возможно, но такая избыточность утяжелит модуль, сделает его более длинным, затормозит динамику процесса познания и, в конечном итоге, надоест детям. Поэтому лучше избрать какой – то один метод.

Последнее занятие модуля становится заключительным и должно быть наиболее интересным. На нем подводят итоги проделанной работы, и организуют не в форме опроса, а в виде праздника, игры, конкурса, чаепития, бала – того дела, ради которого задумывался сюжет модуля и на котором все полученные детьми знания реализуются в неформальной обстановке.

Если модуль сконструирован удачно, дети охотно работают вместе с педагогом и даже не замечают, что занимаются разными видами деятельности. Тут реализуются все принципы педагогики содружества, осуществляется раскрепощение детей, в их жизнь вносится положительная эмоциональная окраска. Фактически, модуль в какой-то мере является спектаклем, в котором дети являются не зрителями, а участниками. Это – долгосрочная игра. Подавляющее большинство занятий становятся комплексными, интегрированными.

Полноценный модуль разработать непросто. Все его части должны быть скомпонованы на строго логической основе. Он призван передать детям определенную сумму знаний, но в то же время должен быть эмоционально насыщен и ориентирован не на подготовку к жизни, а на сегодняшнюю реальную жизнь маленького человека.

Педагогические условия работы на модульной основе

Готовые модули отличаются большой лабильностьюПедагогические условия работы на модульной основе

Готовые модули отличаются большой лабильностью. Работая с ними, педагог имеет возможность обозревать всю конструкцию в целом – от начала до конца, поэтому легко ориентируется в ней. Он сам решает, выполнить ли модуль целиком или от чего-то отказаться, провести все занятия компактно или растянуть на продолжительное время, использовать рекомендованное оборудование или заменить его другим. Таким образом, каждый воспитатель легко адаптирует готовые модули к наличным условиям своей группы.

Продолжительность модуля, количество включенных в него занятий, интервал между ними формальной регламентации не подлежат. Эти параметры определяются логикой построения педагогического процесса в данной группе, спецификой изучаемых понятий и замыслом педагога, возникающими жизненными ситуациями, не имеющими отношения к модулю.

Внедрение модульного принципа не означает отказа от программы, по которой работает конкретный детский сад. Напротив, роль основополагающего документа еще более возрастает. Каждый педагог

обязан выполнить стандарт, предусмотренный программой, с той разницей, что работа на модульной основе позволяет делать его не в виде «прямого обучения», а легко, интересно, в виде игры.

Занятия, включенные в модуль, вписываются в сетку часов по каждому виду деятельности, поэтому они являются составной частью педагогического процесса и не увеличивают общую нагрузку детей. Исключение составляют короткие беседы, которые проводятся в свободное время.

Новый подход к планированию работы облегчает учет индивидуальных особенностей детей, позволяет развивать у них разнообразные способности и задатки. Это достигается за счет создания специализированных модулей, направленных на развитие тех или иных способностей – изобразительных, филологических, музыкальных, математических, трудовых, спортивных. В отличие от специализированных модули общего профиля не имеют определенной направленности. Все виды деятельности представлены в них примерно одинаково, ни один не занимает доминирующего положения.

В детских садах общеразвивающего вида соотношение модулей разной направленности примерно одинаково. В специализированных дошкольных учреждениях увеличивается удельный вес модулей, развивающих соответствующие способности. Однако и здесь общий уровень их сложности не должен превышать познавательные возможности детей.

При работе на модульной основе возрастает роль игры. Для талантливого ребенка игра имеет не меньшее, а может быть, большее значение, чем для «среднего», так как создает большой простор для фантазии и творчества.

Часто возникает вопрос: сколько модулей можно вести одновременно? Лучше один, реже – два, в исключительных случаях – три, если они не перекликаются по тематике и не нарушают ритма работы группы. Попытка организовать всю работу на основе модулей нерациональна. Это приведет к сокращению свободной и трудовой деятельности детей, к выпаданию многих форм работы, которые являются нужными и важными.

Обучение детей на модульной основе имеет ряд преимуществ перед традиционной системой.Перечислим их:

Модульный принцип позволяет строить педагогический процесс на основе интеграции всех видов деятельности.

Педагогический процесс становится более экономичным, позволяет за небольшой отрезок времени решать несколько дидактических целей и задач.

Наличие сюжета способствует реализации принципа обучения в игре: играя дети не замечают, что обучаются.

Тот же фактор придает деятельности детей определенную значимость, поскольку знания становятся необходимыми в реальной жизни. Дети четко видят конечную цель обучения, и это облегчает формирование у них целеполагания.

Понимание значимости своей работы и удовлетворение от качества ее конечного результата создает у детей положительный эмоциональный настрой и желание выполнить действия лучшим способом.

Обучение на модульной основе способствует формированию оптимальных взаимоотношений детей между собой и с педагогом. Это облегчает переход от учебно – дисциплинарной к личностно – ориентированной модели обучения.

Отсутствие психологического давления на ребенка, его положительные эмоции, повышение эффективности образовательного процесса способствуют сохранению здоровья детей и создают основу для реализации любых здоровьесберегающих технологий.

Использование модульного принципа создает условия для реализации фасилитационного и холистического подходов к организации педагогического процесса. Фасилитация (от англ. Facilitate – создавать благоприятные условия) подразумевает создание условий, наиболее благоприятных для совместного с детьми достижения образовательных целей. Термин «холистический» (от англ. Whole – цельный) означает подход к обучению, опирающийся на единую, целостную работу обоих полушарий головного мозга. Такой подход широко используется в гуманистических моделях обучения, основанных на понимании уникальности и своеобразия каждой личности в качестве главной ценности.

Основной акцент смещается с сообщения знаний в готовом виде на стимуляцию собственной познавательной активности.

Помощь детям в личностном развитии основывается на теории мотивации американского психолога А. Маслоу, согласно которой каждой личности присуще стремление к саморазвитию и самореализации при удовлетворении разнообразных потребностей, выстроенных в определенной иерархической последовательности (физиологические, безопасности, потребности в любви и признании, в привязанностях, причастности к группе, интеллектуальные, творческие и эстетические).

Модульный принцип организации педагогического процесса позволяет реализовать пожелания многих специалистов об особенностях педагогической работы с детьми первых семи лет жизни.

Внедрение модульного принципа в практику работы ДОУ – дело не одного года. Модули могут стать структурной единицей целостного педагогического процесса только в том случае, если будет разработано их большое количество с разными дидактическими и воспитательными целями и задачами. Тогда у педагогов появится возможность конструировать педагогический процесс на основе оптимальной комбинации модулей разной направленности.

Самостоятельная речевая деятельность Самостоятельная речевая деятельность. В содержание работы по развитию художественно – речевой деятельности дошкольников входят ознакомление.

Методические рекомендации к проведению интегрированных занятий Методические рекомендации к проведению интегрированных занятий. Пояснительная записка. В настоящее время интегрированные занятия в дошкольных.

Методические рекомендации на тему «О структуре музыкальности» Музыкальность – это чисто человеческое свойство, сложившееся в процессе общественной практики. Человек постепенно привыкал различать в звуках.

Методические рекомендации педагогам. Самообразование Большую трудность для воспитателя представляет составление плана работы по самообразованию. Предлагаю Вашему вниманию один из вариантов.

Методические рекомендации по организации мини-музея в ДОУ «Методические рекомендации по организации мини- музея в ДОУ» Мини- музей – это выставка предметов. Выставки по определению Даля «это собрание.

Методические рекомендации по организации зимней прогулки ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА. Двигательная активность – это естественная потребность в движении. Ее удовлетворение является важнейшим условием всестороннего.

Методические рекомендации по составлению годового плана МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОГО ПЛАНА Годовой план является обязательным нормативным документом ДОУ наравне с Основной.

Методические рекомендации по построению недельного проекта Методические рекомендации построения недельного проекта в старшем дошкольном возрасте на примере исследовательского проекта: «Что значит.

Методические рекомендации по проведению мастер-класса в ДОУ Автор: Васина Т. А. – заведующий ГБДОУ д/с № 100 Методические рекомендации по проведению мастер-класса В данных рекомендациях мы предлагаем.

Технология урока

Вы здесь

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Рубрика:

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Москва, 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ.

Назначение примерной программы воспитания (далее – программа воспитания) – помочь образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – школы) создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Примерная программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.

В центре примерной программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.

Примерная программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.

На основе примерной программы воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей программы воспитания. Он позволяет каждой образовательной организации, взяв за основу содержание основных ее разделов, корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, которую школа будет осуществлять в сфере воспитания.

Рабочие программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя четыре основных раздела:

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть размещена информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.

Раздел «Цель и задачи воспитания»

Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для образовательных организаций, реализующих только образовательные программы начального общего образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, вправе включать в нее те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика воспитания в школах России многообразна, и примерная программа не может охватить все это многообразие, допускается, что каждая школа по заданному в примерной программе образцу может добавлять в свою рабочую программу собственные модули. Тот или иной дополнительный модуль включается в программу при следующих условиях: новый модуль отражает реальную деятельность обучающихся и педагогических работников, эта деятельность является значимой для обучающихся и педагогических работников, эта деятельность не может быть описана ни в одном из модулей, предлагаемых примерной программой.

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования.

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по себе программа не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Примечание: поскольку общие сведения о школе уже указаны в основной образовательной программе, в данном разделе нет необходимости их повторять. Предложенное ниже описание является примерным, образовательная организация вправе уточнять и корректировать его, исходя из своих особенностей, связанных

с расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом обучающихся, а также важными для нее принципами и традициями воспитания.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие :

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимыхзнаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,

в открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся.

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихсяво взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания.

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в ней обучающихся):

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа организует процесс воспитания через общешкольные ключевые дела, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо кратко описать те дела, которые используются в работе именно этой школы. В каждом из них педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников).

Вне образовательной организации:

На уровне образовательной организации:

На уровне классов:

На уровне обучающихся:

3.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал классного руководства, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы.

В реализации этих видов и форм деятельности педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников).

Работа с классным коллективом:

Индивидуальная работа с обучающимися:

Работа с учителями-предметниками в классе:

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов (примечание: приведенный ниже перечень видов деятельности носит примерный характер. Если школа использует в воспитании потенциал курсов внеурочной деятельности, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо оставить только те виды деятельности, которые организуются в данной образовательной организации, а также перечислить реализуемые в их рамках конкретные курсы внеурочной деятельности).

Познавательная деятельность.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество.

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться

к разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная деятельность.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Трудовая деятельность.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

Игровая деятельность.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде

3.4. Модуль «Школьный урок»

3.5. Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал детского самоуправления, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные

с возрастными особенностями их воспитанников).

На уровне школы:

На уровне классов:

На индивидуальном уровне:

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа

в организации процесса воспитания использует потенциал детских общественных объединений, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые реализуются этими объединениями):

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал экскурсий, походов и экспедиций, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников):

3.8. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал профориентационной работы, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников):

3.9. Модуль «Школьные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. Если школа в организации процесса воспитания использует потенциал школьных медиа, то в данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы. При этом в их реализации педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников):

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как (примечание: приведенный ниже перечень форм работы со средой носит примерный характер. Еслив организации процесса воспитания используется потенциал предметно-эстетической среды, то в данном модуле Программы необходимо описать формы работы, которые используются в данной школе):

3.11. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности (примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их школы):

На групповом уровне:

На индивидуальном уровне:

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие (примечание: предложенные ниже направления являются примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом обучающихся, а также важными для нее принципами и традициями воспитания).

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей

или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания):

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;

качеством существующего в школе ученического самоуправления;

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;

качеством профориентационной работы школы;

качеством работы школьных медиа;

качеством организации предметно-эстетической среды школы;

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.