придаточное насколько какое вопрос

Типы придаточных предложений

В сложноподчиненном предложении выделяют главную часть и придаточную часть (или придаточные части). Придаточная часть зависит от главной.

Придаточные изъяснительные

Придаточные изъяснительные предложения служат для пояснения слова из главной части и отвечают на падежные вопросы ( кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком? о чем? ).

Тип придаточного предложения следует определять по тому, на какой вопрос оно отвечает, а не по союзу или союзному слову, которым оно присоединено.

Изъяснительные предложения выполняют ту же роль, что и дополнения (то есть все придаточное предложение — это, по сути, одно большое дополнение).

Придаточные определительные

Определительное придаточное предложение определяет какое-то существительное или местоимение из главной части и отвечает на вопросы « какой? », « который? ».

Придаточные определительные выполняют ту же роль, что определения.

Придаточные обстоятельственные

Придаточные обстоятельственные выполняют ту же роль, что и обстоятельства, и отвечают на те же вопросы. Они делятся на несколько видов.

Придаточные присоединительные

Определите вид придаточного в этом сложноподчиненном предложении.

Минут через пять вы сидите в гостиной, на большом, мягком, горячем диване, и слышите, как ахает уж вся Московская улица.

(А.П. Чехов. «Приданое»)

Определите вид придаточного в этом сложноподчиненном предложении.

Определите вид придаточного в этом сложноподчиненном предложении.

Основные типы придаточных предложений

Выделяются (по аналогии с второстепенными членами предложения: определениями, дополнениями и обстоятельствами) три основные типа придаточных: определительные, изъяснительные и обстоятельственные; последние в свою очередь делятся на несколько видов.

Придаточное предложение может относиться к определённому слову в главном (присловные придаточные) или ко всему главному (неприсловные придаточные).

Для определения типа придаточного предложения необходимо учитывать три взаимосвязанных признака: 1) вопрос, который можно задать от главного предложения к придаточному; 2) присловный или неприсловный характер придаточного предложения; 3) средство связи придаточного с главным.

Придаточные определительные

Союзные слова в сложноподчинённых предложениях с придаточными определительными можно разделить на основные (который, какой, чей) и неосновные (что, где, куда, откуда, когда). Неосновные всегда могут быть заменены основным союзным словом который, и возможность такой замены является ярким признаком определительных придаточных.

В главном предложении часто бывают указательные слова (указательные местоимения и наречия) тот, такой, например:

Местоименно-определительные придаточные

По значению к придаточным определительным близки местоименно-определителъные придаточные. Они отличаются от собственно определительных придаточных тем, что относятся не к существительному в главном предложении, а к местоимению (тот, каждый, весь и др.), употреблённому в значении существительного, например:

В отличие от собственно определительных придаточных, которые всегда стоят после того существительного, к которому они относятся, местоименно-определительные придаточные могут стоять и перед определяемым словом, например:

Придаточные изъяснительные

Придаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы и относятся к члену главного предложения, который нуждается в смысловом распространении (дополнении, изъяснении). Этот член предложения выражен словом, имеющим значение речи, мысли, чувства или восприятия. Чаще всего это глаголы (сказать, спросить, ответить и др.; думать, знать, вспомнить и др.; бояться, обрадоваться, гордиться и др.; увидеть, услышать, почувствовать и др.), но могут быть и другие части речи: прилагательные (рад, доволен), наречия (известно, жаль, нужно, ясно), существительные (известие, сообщение, слух, мысль, заявление, чувство, ощущение и др.)

Придаточные изъяснительные прикрепляются к поясняемому слову тремя способами: 1) с помощью союзов что, как, будто, чтобы, когда и др.; 2) с помощью любых союзных слов; 3) с помощью союза-частицы ли.

Разграничение придаточных определительных и придаточных изъяснительных

Определённые трудности вызывает разграничение придаточных определительных и придаточных изъяснительных, которые относятся к существительному. Следует помнить, что придаточные определительные зависят от существительного как части речи (для них не важно значение определяемого существительного), отвечают на вопрос какой?, указывают на признак того предмета, который назван определяемым существительным, и присоединяются к главному только союзными словами. Придаточные же изъяснительные зависят от существительного не как части речи, а как от слова с определённым значением (речи, мысли, чувства, восприятия), кроме вопроса какой? (а его всегда можно задать от существительного к любому зависящему от него слову или предложению) к ним можно задать и падежный вопрос, они раскрывают (изъясняют) содержание речи, мысли, чувства, восприятия и присоединяются к главному союзами и союзными словами. (Придаточное, присоединяемое к главному союзами и союзом-частицей ли, может быть только изъяснительным: Мысль, что он не прав, мучила его; Мысль о том, прав ли он, мучила его).

Сложнее разграничить придаточные определительные и придаточные изъяснительные, зависящие от существительных в тех случаях, когда изъяснительные придаточные присоединяются к главному при помощи союзных слов (особенно союзного слова что). Ср.: 1) Вопрос, что (который) ему задали, показался ему странным. Мысль, что (которая) пришла ему в голову утром, не давала ему покоя целый день. Известие, что (которое) я получил вчера, очень меня расстроило. 2) Вопрос, что ему теперь делать, мучил его. Мысль о том, что он натворил, не давала ему покоя. Известие о том, что произошло у нас в классе, изумило всю школу.

Обстоятельственные придаточные

Большинство обстоятельственных придаточных предложений имеют те же значения, что и обстоятельства в простом предложении, а следовательно, отвечают на те же вопросы и соответственно делятся на те же виды.

Придаточные образа действия и степени

Придаточные образа действия и степени характеризуют способ совершения действия или степень проявления качественного признака и отвечают на вопросы как? каким образом? в какой степени? насколько? Они зависят от слова, которое выполняет в главном предложении функцию обстоятельства образа действия или степени. К главному предложению эти придаточные присоединяются двумя способами: 1) с помощью союзных слов как, сколько, насколько; 2) с помощью союзов что, чтобы, словно, точно, будто, как будто.

[ук.сл. так + нареч.], (что) (значение степени осложнено значением следствия, которое вносится в значение придаточного союзом что).

Придаточные места

Придаточные места указывают на место или направление действия и отвечают на вопросы где? куда? откуда? Они зависят от всего главного предложения или от обстоятельства места в нём, выраженного наречием (там, туда, оттуда, нигде, везде, всюду и др.), и присоединяются к главному предложению с помощью союзных слов где, куда, откуда. Например:

Придаточные места следует отличать от других типов придаточных, которые тоже могут присоединяться к главному предложению с помощью союзных слов где, куда, откуда.

Придаточные времени

Придаточные времени указывают на время совершения действия или проявления признака, о которых говорится в главном предложении. Они отвечают на вопросы когда? как долго? с каких пор? до каких пор?, зависят от всего главного предложения и присоединяются нему временными союзами когда, пока, как только, едва, прежде чем, в то время как, до тех пор пока, с тех пор как, как вдруг и др. Например:

В главном предложении могут быть указательные слова тогда, до тех пор, после того и др., а также второй компонент союза (то). Если в главном предложении есть указательное слово тогда, то когда в придаточном является союзным словом. Например:

Придаточные времени необходимо отличать от других видов придаточных, присоединяемых союзным словом когда. Например:

Придаточные условия

Придаточные цели

Придаточные предложения цели указывают на цель того, о чём говорится в главном предложении. Они относятся ко всему главному предложению, отвечают на вопросы зачем? с какой целью? для чего? и присоединяются к главному с помощью союзов чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы, дабы (устар.) и др. Например:

Придаточные цели нужно отличать от других видов придаточных с союзом чтобы. Например:

Придаточные причины

Придаточные предложения причины раскрывают (обозначают) причину того, о чём говорится в главном предложении. Они отвечают на вопросы почему? по какой причине? отчего?, относятся ко всему главному предложению и присоединяются к нему с помощью союзов потому что, оттого что, так как, ибо, из-за того что, затем что, вследствие того что, благодаря тому что и др. Например:

Составные союзы, последней частью которых является что, могут расчленяться: в придаточном остаётся простой союз что, а остальные слова входят в главное предложение, выполняя в нём функцию указательного слова и являясь членом предложения. Например:

Придаточные уступительные

Придаточные сравнительные

1) (Как летом роем мошкара летит на пламя), [слетались хлопья со двора к оконной раме] (К. Пастернак] (как), [‘].

Сравнительные придаточные могут быть неполными: в них опускается сказуемое, если оно совпадает со сказуемым главного предложения. Например:

Неполные сравнительные придаточные не следует путать со сравнительными оборотами, в которых не может быть сказуемого.

Придаточные следствия

Придаточные следствия указывают на следствие, вывод, которые вытекают из содержания главного предложения.

Придаточные следствия относятся ко всему главному предложению, всегда стоят после него и присоединяются к нему союзом так что.

Придаточные присоединительные

Придаточные присоединительные содержат добавочные сведения, замечания к тому, о чём сообщается в главном предложении. Присоединительные придаточные относятся ко всему главному предложению, всегда стоят после него и прикрепляются к нему союзными словами что, чем, о чём, отчего, зачем, почему и др.

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным

Схема разбора сложноподчинённого предложения с одним придаточным

1.Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2.Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

3.Определить главное и придаточное предложения, найти их границы.

Составить схему предложения: задать (если возможно) вопрос от главного к придаточному, указать в главном слово, от которого зависит придаточное (если оно присловное), охарактеризовать средство связи (союз или союзное слово), определить тип придаточного (определительное, изъяснительное и т. д.).

Образец разбора сложноподчинённого предложения с одним придаточным

1) [Во время сильной бури вывернуло с корнем высокую стару сосну], (отчего и образовалась эта яма) (А. Чехов).

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложноподчинённое с придаточным присоединительным. Придаточное относится ко всему главному и присоединяется к нему союзным словом отчего.

2) (Чтоб быть современнику ясным), [весь настежь распахнут поэт] (А. Ахматова). (чтоб), [ ].

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложноподчинённое с придаточным цели. Придаточное отвечает на вопрос с какой целью?, зависит от всего главного предложения и присоединяется к нему союзом чтоб.

3) [Я люблю всё], (чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет) (И.Анненский). [мест.], (чему).

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложноподчинённое с придаточным местоименно-определительным. Придаточное отвечает на вопрос какое?, зависит от местоимения всё в главном, присоединяется союзным словом чему, которое является косвенным дополнением.

Придаточные предложения меры и степени. Примеры

Придаточное предложение меры и степени — это зависимая часть сложноподчинённого предложения, которая обозначает степень проявления признака, действия, признака действия, о которых идет речь в главной части, и отвечает на вопросы в какой степени? насколько? до какой степени?

Узнаем, что такое придаточное предложение меры и степени, если выясним его значение, средства связи с главной частью и приведем примеры.

Придаточное меры и степени в сложноподчинённом предложении

Придаточное меры и степени — один из видов обстоятельственных зависимых частей в сложноподчинённом предложении, которая обозначает интенсивность проявления действия, признака или признака действия.

Это предложение поясняет в главной части сочетание, состоящее из глагола, имени существительного, прилагательного, причастия либо наречия и указательных слов:

Он до того удивил меня своим вопросом (до какой степени?), что в первую минуту я не нашёл нужных слов для ответа.

На яблоне спеет столько краснощёких яблок (сколько?), сколько не было ни разу.

Ночью ливень был такой сильный (в какой степени?), что утром кругом стояли огромные лужи.

Это случилось так внезапно (насколько?), что мы просто растерялись.

Указательные соотносительные слова выполняют роль второстепенного члена предложения обстоятельства или определения (такой).

Придаточное предложение меры и степени присоединяется к главной части посредством союзных слов «как», «сколько», «насколько» и с помощью подчинительных союзов:

Если придаточное предложение присоединяется союзным словом, то оно может находиться как в начале, так и в середине или в конце главной части. Подчинительные союзы присоединяют придаточную часть после главной, то есть в середине или в конце её.

Видеоурок

Примеры

Вчера в лесу мы собрали столько опят, сколько ни разу нам не попадалось раньше.

Настолько изменилась здесь жизнь, будто целый век прошёл.

Лес чернеет так далеко, что едва виден отсюда.

В деревне летом настолько вольно дышится, что не хочется возвращаться в город.

У него такой неразборчивый почерк, что я не могу ничего прочесть.

Едешь до того медленно, будто совсем не опаздываешь.

На её лице было столько стыда, что я деликатно отвёл глаза.

Маша настолько рассердилась, что тут же прекратила разговор и положила телефонную трубку.

Все до того увлечены его рассказом, что не заметили, как быстро прошло время.

Ночь стояла настолько тёмная, что ни зги не видно на расстоянии протянутой руки.

Николай до того уверен в своей правоте, что его не переубедить.

Сложноподчиненное предложение (СПП)

Что такое сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение (СПП) — это вид сложного предложения, в составе которого одно простое предложение по смыслу и интонации подчинено другому.

Зависимое предложение в этом случае называют придаточным, независимое — главным.

Пример сложноподчиненного предложения:

Придаточное предложение в СПП может занимать разные положения: в середине главного, перед или после него.

Когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное на первом месте.

Озеро остались позади, когда грузовик свернул к деревне. — Придаточное после главного.

Сейчас, когда грузовик свернул к деревне, озеро осталось позади. — Придаточное разрывает главное предложение.

Как связаны части сложноподчиненных предложений

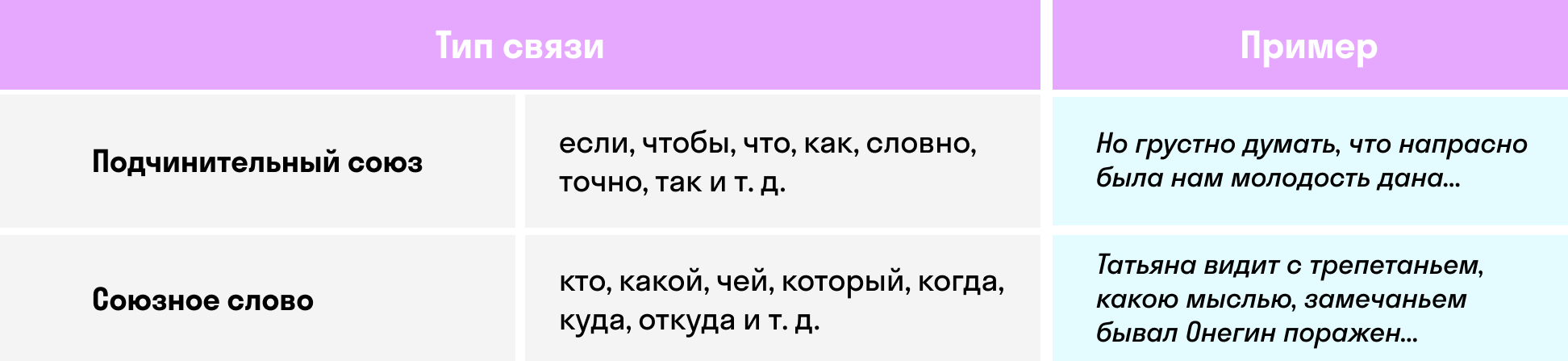

В сложноподчиненном предложении главная и придаточные части связаны между собой подчинительными союзами или союзными словами.

Значения сложноподчиненных предложений

В русском языке есть две группы придаточных предложений — именные и обстоятельственные. Они отличаются друг от друга по смыслу и характеру подчинительной связи с главным предложением. Рассмотрим каждую группу сложноподчиненных предложений на примерах.

Именные придаточные предложения

Эти предложения играют роль дополнений и определений по своему значению и связи с главным предложением. Их принято разделять на две подгруппы: определительные и изъяснительные.

Определительные придаточные предложения описывают существительное или местоимение в главном предложении. К ним можно задать вопрос «какой?»:

Хорош тот человек (какой?), который трудится над собой, а не других оценивает.

К главному предложению определительное придаточное присоединяется союзами и союзными словами который, какой, чей, кто, куда, будто и т. д.

Изъяснительные придаточные предложения поясняют глаголы и другие слова, которые означают речь, мысли и чувства. К таким придаточным можно задать вопросы косвенных падежей:

Отец завещал (что?), чтобы мы не забывали родину.

С главным предложением изъяснительное придаточное соединено подчинительной связью — союзами и союзными словами что, как, чтобы, где, откуда, зачем и т. д.

Обстоятельственные придаточные предложения

Эти предложения по подчинительной связи с главным и значению выполняют роль обстоятельств. Подгрупп придаточных здесь больше, чем в именных:

Виды придаточных предложений

Придаточное предложение — это синтаксически и по смыслу зависимая часть сложноподчиненного предложения, которая присоединяется к главной части с помощью союзов или союзных слов.

Что такое придаточное предложение?

В сложноподчиненном предложении два простых предложения являются неравноправными по отношению друг к другу. Одно простое предложение выступает как главное, а второе зависит от него. Зависимое предложение подчинено главному по смыслу и синтаксически. Подчинительная связь между ними выражается с помощью союзов или союзных слов и интонации.

Пышно расцвела сирень, аромат которой кружит голову.

К главному предложению (пышно расцвела сирень) присоединяется с помощью союзного слова «которой» зависимая часть, поясняющая слово «сирень» в главной части:

сирень (какая?) аромат которой кружит голову.

Придаточное предложение углубляет, расширяет или уточняет содержание главной части.

В зависимости от значения и того, что поясняется в главной части, различают виды придаточных предложений:

Рассмотрим подробнее виды придаточных предложений в СПП. Выясним их значение, на какие вопросы отвечают придаточные части, какие союзы и союзные слова характерны для них.

Определительное придаточное предложение

Придаточное определительное предложение всегда относится к имени существительному (любому слову в его роли) в главной части и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? чей?

По синтаксической функции оно соотносится со второстепенным членом предложения определением. Поясняемое существительное может быть как главным членом предложения, так и второстепенным.

Придаточные определительные предложения присоединяются с помощью только союзных слов:

В главной части при определяемом существительном может быть местоимение с выделительным значением «тот», «такой», «этот», служащее указательным словом.

Наступил такой жаркий день, когда хочется без конца купаться в прохладной речке.

Особенностью этого типа придаточных предложений является то, что они никогда не стоят впереди главной части, а находятся после неё или в середине.

Изъяснительное придаточное предложение

Придаточное изъяснительное предложение относится в главной части к словам, которые нуждаются в дополнительном разъяснении. Без такого распространения главная часть окажется неполноценной, непонятной по содержанию.

В эту минуту Ольга поняла, что ей следует поторопиться.

Придаточное изъяснительное предложение в главной части присоединяется, как правило, к сказуемому, которое выражено словами разных частей речи:

Эта придаточная часть отвечает на вопросы косвенных падежей, что соотносит её со второстепенным членом предложения дополнением. К главному предложению зависимая часть прикрепляется с помощью подчинительных союзов (что, ли, чтобы, будто, словно) и союзных слов (кто, что, где, когда, как, сколько, куда, зачем, почему).

Настя уверена (в чём?), что ничто не помешает нам встретиться вечером.

Я рад (чему?), как удачно всё сложилось.

Удивительно (что?), насколько прозрачна вода в этой речной заводи.

Придаточные обстоятельственные предложения по их значению и синтаксической функции можно сопоставить со второстепенными членами предложения обстоятельствами. Они имеют такую же классификацию по значению и отвечают на те же вопросы.

Виды обстоятельственных предложений

Придаточное предложение времени

Придаточное предложение времени указывает на время совершения действия в главном предложении и отвечает на вопросы когда? с каких пор? как долго? до каких пор?

Этот вид обстоятельственного придаточного предложения передает различные временны́е отношения между действиями, о которых идет речь: одновременность или их последовательность.

В придаточном предложении времени используются подчинительные союзы когда, едва, пока, как только, в то время как, перед тем как, прежде чем, меж тем как, лишь только, только что.

Придаточная часть может находиться в любом месте сложного предложения.

Как только Наташа проснулась, она с улыбкой встретила новый день.

Днем, когда все разошлись по своим делам, в доме стоит тишина.

Мы посидим на берегу вечером, когда наиболее красив закат.

В главном предложении может использоваться указательное слово «тогда».

Вечером я вернусь тогда, когда закончу намеченную работу.

Придаточное предложение места

Придаточное предложение места указывает на пространство или место, где совершается действие, о котором идет речь в главной части сложноподчиненного предложения. Это зависимое предложение в главной части поясняет слово с обстоятельственным значением:

От такого слова к придаточному предложению места поставим вопросы где? куда? откуда? Зависимое предложение прикрепляется к главному с помощью союзных слов «где», «куда», «откуда».

От дома мы пошли налево, куда свернула тропинка, заросшая травой.

Пчёлы летят туда, где цветет душистая липа.

Придаточное предложение образа действия

Придаточное предложение образа действия обозначает, каким способом совершается действие в главной части. Оно поясняет глагол с указательным словом «так» и отвечает на вопросы как? каким образом?

Это обстоятельственное зависимое предложение присоединяется к главной части подчинительными союзами «как», «что», «чтобы», «будто», «точно», «словно».

Она так побледнела, будто чего-то очень испугалась.

Ведите себя у нас в гостях так, словно вы находитесь у себя дома.

Придаточное предложение меры и степени

Придаточное предложение меры и степени указывает на степень проявления качества, признака действия, о которых говорится в главной части, и отвечает на вопросы в какой мере? в какой степени?

Оно располагается всегда после главного предложения и присоединяется к нему союзными словами «как», «сколько», «насколько» и подчинительными союзами «что», «будто», «как будто», «словно», «точно». В главной части придаточное предложение меры и степени поясняет сказуемое или обстоятельство, которые часто употребляются с указательными словами «такой», «столько», «до такой степени», «настолько», «до того».

Его глаза настолько гневно полыхнули, что девочка испугалась.

Деревня отсюда до того далеко, будто находится на краю света.

Дети до такой степени увлечены сказкой, что не слышат зова матери.

Придаточное предложение цели

Этот вид придаточного предложения выражает цель или назначение того, о чем ведется речь в главной части. Придаточное предложение цели отвечает на вопросы с какой целью? зачем? для чего?

К главному предложению оно присоединяется с помощью подчинительных союзов «чтобы», «дабы», «для того чтобы», «с тем чтобы», а также частицами-союзами «лишь бы», «только бы».

Надя приехала в этот город, чтобы поступить в колледж искусств.

Придаточное предложение цели может находиться в любом месте: перед главной частью, в середине и в конце.

С тем чтобы узнать правильный адрес однокурсника, я обратился в справочное бюро.

Агроном предложил внести удобрения, для того чтобы получить высокий урожай зерновых, не менее двух раз за сезон.

За столом Зина не принимала участия в разговоре, лишь бы скрыть свою тревогу.

Придаточное предложение причины

Придаточное предложение причины содержит указание на причину или обоснование того, о чём сообщается в главной части. К этому зависимому предложению задаются вопросы почему? отчего? по какой причине? из-за чего?

Андрей пропустил тренировку, (почему?) потому что накануне простудился.

Придаточные предложения причины присоединяются к главной части подчинительными союзами «потому что», «так как», «поскольку», «оттого что», «в связи с тем что», «из-за того что» и пр.

Оттого что дорога обледенела, автобус пришел с опозданием.

Алексей не придет на встречу, так как уехал в командировку.

Придаточное предложение условия

Придаточное предложение условия выражает условие того, о чём ведётся речь в главной части. Эта зависимая часть отвечает на вопрос при каком условии?

Придаточное предложение условия прикрепляется к главной части посредством союзов «если», «если…то», «ежели», «раз», «когда» (в значении «если»), «как» и пр. Оно может находиться на любом месте по отношению к главному предложению.

Когда пойдешь гулять в парк, позови меня с собой.

Мы встретимся завтра, раз ты сегодня занят.

Если начнутся дожди, то туристы перенесут палатки от реки ближе к лесу.

Придаточное предложение уступки

Придаточное предложение уступки содержит условие, вопреки которому совершается действие в главной части. К этой зависимой части сложноподчиненного предложения поставим вопросы вопреки чему? несмотря на что?

Девочка была обижена, хотя всячески старалась это скрыть.

Придаточные предложения уступки присоединяются к главной части с помощью подчинительных союзов «хотя» (хоть), «пускай», «пусть», «несмотря на то что», «невзирая на то что» и союзных слов в сочетании с частицей «ни»: «кто ни», «что ни», «сколько ни», «куда ни», «где ни» и пр.

Пускай льёт дождь, возьму зонт и пойду в парк гулять с собакой.

Сколько ни сетуй на ненастье, все равно скоро выглянет солнце и высохнут лужи.

Как ни крути, а придется сдержать свое слово.

Придаточное предложение следствия

Придаточное предложение следствия указывает на результат, итог, вывод, вытекающий из содержания главной части, и отвечает на вопросы что из этого следует? что явилось следствием?

К главной части предложение следствия присоединяется посредством подчинительных союзов «так что», «в силу чего», «вследствие чего».

Обратим внимание, что зависимая часть всегда занимает постпозицию по отношению к главному предложению.

Подул сильный ветер, вследствие чего на дороге стоит пыль столбом.

К ночи ударил сильный мороз, так что затопим печь.

Если указательное наречие «так» находится в главной части и усиливает значение глагола, то союз «что» присоединяет придаточное предложение образа действия.

На неё он взглянул так, что девушка смутилась.

Придаточное предложение сравнения

Придаточное предложение сравнения поясняет главную часть путём сравнения предметов или явлений, в чём-то сходных между собой, на основе ассоциативных связей между ними. Зависимая часть присоединяется к главной подчинительными союзами «как», «словно», «точно», «будто», как будто», «подобно тому как», «как если б».

На их фоне она выглядела в своем простеньком ситцевом платьице, как серый воробышек среди пёстрых птиц с ярким оперением.

Прибрежные ивы склоняют свои ветви над рекой, точно девушки моют свои косы.

Характерной особенностью придаточного сравнительного предложения является его неполнота. В нем чаще всего опущено сказуемое, которое подразумевается из содержания главного предложения. Отметим, что в неполном предложении сравнения имеется дополнение или обстоятельство, которое принадлежит к группе сказуемого.

Сказуемое можно восстановить по смыслу.

По реке стремительно неслись белые льдины, как корабли плывут в бушующем море.

Отличаем придаточное предложение сравнения от сравнительного оборота, в котором нет грамматической основы.

Луч солнца, как золотая нить, сияет на стекле.

Придаточное присоединительное предложение

Придаточное присоединительное предложение содержит дополнительные сведения по поводу сообщенного в главной части. Это может быть пояснение, оценка, вывод или добавочные замечания. Главная часть является законченной по смыслу. В ней нет никаких указаний на то, что предложение продолжается. К придаточной присоединительной части можно задать вопросы что можно ещё сказать? каков вывод из сказанного?

Бобры строят свои хатки в несколько этажей под водой, о чем многие даже не догадываются.

Пошел мелкий нудный дождь, почему пришлось вернуться в дом.

Придаточная присоединительная часть прикрепляется к главной посредством союзных слов «что», «где», «куда», «откуда», «зачем», «как», «почему». Эти средства связи можно заменить на слова «и это».

Многие любят гулять у моря, что (и это) очень полезно для здоровья.