пробка какая ткань у растений

Пробка (биология)

Пробка выполняет следующие функции:

См. также

Примечания

Литература

Полезное

Смотреть что такое «Пробка (биология)» в других словарях:

ПРОБКА — феллема (phellema), наружная часть вторичной покровной ткани растения перидермы. Развивается из клеток феллогена (пробкового камбия) при их делении в тангентальном направлении (параллельно поверхности осевого органа). У древесных растений на… … Биологический энциклопедический словарь

Клетка (биология) — Клетка элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию,… … Википедия

Подотряд Жалящие перепончатокрылые (Aculeata) — К жалящим перепончатокрылым относятся наиболее высокоорганизованные представители отряда. У них встречаются удивительнейшие строительные инстинкты, поразительные примеры заботы о потомстве и сложные формы общественной жизни. К этому… … Биологическая энциклопедия

Подотряд Разноядные жуки (Polyphaga) — Этот подотряд гораздо обширнее первого. Как это отражено в названии подотряда, пищевые связи его представителей могут быть самыми разнообразными. Он включает основную массу жесткокрылых и делится на большое число семейств.… … Биологическая энциклопедия

Клетка — У этого термина существуют и другие значения, см. Клетка (значения). Клетки крови человека (РЭМ) … Википедия

ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ — ткани растений, расположенные на границе с внеш. средой. Состоят из плотно сомкнутых клеток. Первичная покровная ткань (эпидерма, или эпидермис) развивается на листьях и молодых стеблях. Толстые наруж. стенки её клеток покрыты кутикулой,… … Биологический энциклопедический словарь

СТЕБЕЛЬ — (caulis), осевая часть побега растений, состоящая из узлов и междоузлий. Растёт в длину за счёт верхушечной (в конусе нарастания) и вставочных, или интеркалярных, меристем. Несёт на себе листья, почки и органы спороношения, у покрытосеменных… … Биологический энциклопедический словарь

Эмансипация (альбом) — У этого термина существуют и другие значения, см. Эмансипация (значения). Эмансипация … Википедия

Семейство Чешуйчатниковые или Двулегочниковые (Lepidosirenidae) — Чешуйчатниковые характеризуются удлиненным угреобразным телом, которое вплоть до брюшных плавников округло в поперечном сечении. Они имеют парное легкое; мелкая циклоидная чешуя, покрывающая их тело и отчасти голову, глубоко спрятана под … Биологическая энциклопедия

Растения — Многоо … Википедия

ЕГЭ biologia’s Blog

Пробка и корка у растений

Пробка и корка у растений

Cегодня мы продолжаем,прерванный на время, разговор о покровных тканях.

ПРОБКА — это вторичная покровная ткань,Она начинает созревать в конце вегатационного периода и приводит к тому, что цвет годичных погеов меняется с зеленого на бурый.

возникает из клеток пробкового камбия Феллогена. У древесных растений пробка образуется на многолетних побегах,

корнях и почечных чешуях, иногда также на клубнях и плодах.

у травянистых двудольных обычно покрывает корни и гипокотиль;

среди однодольных встречается у некоторых пальм (кокосовая), драцен, столетников;

филлоген может образовываться также при повреждениях,следовательно здесь образуется в дальнейшем и пробка.

Клетки пробки мёртвые, вследствие отложения в их стенках субберина, этот процесс называется опробковением.

Оболочки становятся непроницаемыми для жидкостей и газов, что и приводит к гибели протопласта.

Полости заполненяются воздухом и смолистыми веществами благодаря чему ткань преобретает способность защищать растение от излишнего испарения,

колебаний температуры, проникновения микроорганизмов, поедания животными.

Наиболее мощная, ежегодно нарастающая пробка пробкового дуба может достигать в толщину 12 см.,

применяется в основном для герметичной укупорки бутылок с марочным вином, соком, минеральной водой, а также для изготовления линолеума, изоляционных плит, прокладок, поплавков, спасательных кругов и т.п.

Корка

Корка — это мертвая ткань, представляет собой слои поверхностных тканей ствола и ветвей, различной формы и толщины,

отделенные от остальной массы, вследствие образования между ними и последней так называемой перидермы — особой ткани, возникающей из пробкового камбия (феллогена).

она начинает образовываться примерно на третьем году жизни растений (бывает и позже).

Дело в том, что в результате деятельности камбия, стебель постоянно увеличивается в толщину,

а нерастяжимая продка некоторое время выдерживает напряжение, но наступает момент когдаона не выдерживает и лопается.

В глубине коры, под трещиной закладывается филлоген, это приводит к образованию новой пробки,

как только она созревает, все вышележащие ткани тоже гибнут так как отделенны ею от внутренних тканей и отрезанны от притока питательных веществ слои.

Таким образом корка представляет собой блок спресованных, сухих тканей, которые затем сбрасываются растением.

Не все растения образуют корку, В некоторых, сравнительно редких случаях, раз сформировавшийся феллоген остается на долгое время функционировать:

Перидерма – защитная ткань

Перидерма – покровная ткань растений, играет очень важную роль в их жизни. Именно она защищает деревья от воздействия окружающей среды. Что представляет собой перидерма? Как формируется? Как выполняет свои защитные функции? Чем отличается перидерма разных пород?

Покровные слой

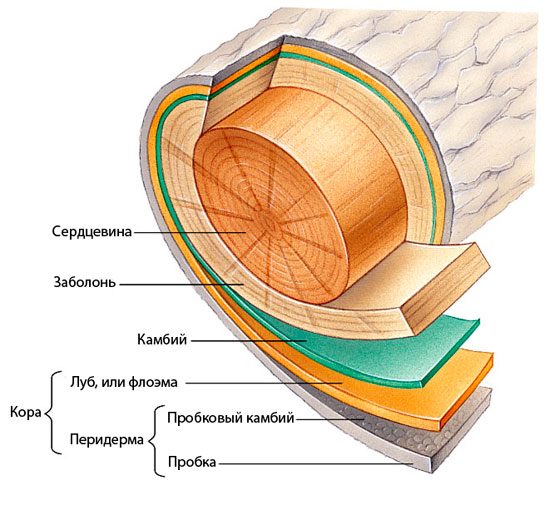

Термином «перидерма» (от греч. peri – «возле», «около» и derma – «кожа») обозначают сложный, многослойный комплекс вторичных покровных тканей – феллогена, феллодермы и пробки (или феллемы, от греч. phellos – «пробка»). Наличие перидермального покровного слоя характерно для голосеменных и двудольных покрытосеменных растений.

Перидерма формируется на ветвях, стволах и зимующих побегах деревьев различных видов, на стеблях, корнях, корнеплодах, клубнях, корневищах, на поверхности кроющих чешуй у зимующих почек, также она покрывает листовые рубцы на месте опавших листьев.

Феллоген и феллодерма

Образование перидермы происходит за счет феллогена (пробкового камбия). Феллоген надземных органов – побегов, стволов, ветвей – закладывается чаще всего в эпидерме, субэпидермальных слоях, реже – в первичной коре и лубе. Он располагается параллельно к внешней поверхности растительных органов и представляет собой слой образовательной ткани (меристемы, от греч. meristos – «делимый»), состоящей из небольших коротких прямоугольных (на поперечном срезе) клеток с относительно тонкими оболочками.

Поперечный разрез ствола

В результате клеточного деления с внутренней стороны феллогена образуются паренхимные, часто содержащие хлоропласты клетки феллодермы. Ее можно увидеть как зеленый слой при обдирании ветвей, например, у бузины или бука. Клетки феллодермы живые, в них часто откладываются различные запасные вещества, в частности крахмал.

Пробка

От наружной поверхности феллоген отделяет пробковую ткань – феллему. По мере формирования феллемы ранее образовавшиеся клетки оттесняются к периферии и дифференцируются – на их поверхности откладывается суберин, воск, утолщается целлюлозная оболочка, отмирают протопласты; клеточные полости могут заполняться воздухом, дубильными или смолистыми веществами. К примеру, клетки пробки березы заполнены бетулином – белым порошкообразным веществом, в клетках пробки дуба могут содержаться друзы кристаллов щавелевокислого кальция.

Образующаяся пробка может состоять всего из нескольких клеточных слоев (кожура корнеплодов, береста молодых берез), а может достигать нескольких сантиметров. Самые известные примеры – пробковый дуб, бархат амурский, пробковый слой у которого часто превышает 5 см.

Чечевички

Тотальное опробковение клеток феллемы, а также отсутствие межклетников препятствует газообмену. Для предотвращения «удушья» внутренних тканей внешний пробковый слой местами прерывается чечевичками. На месте формирования чечевички (чаще всего под бывшими устьицами) слой феллогена в виде вогнутой линзы откладывает рыхло соединенные округлые паренхимные слабоопробковевшие клетки, между которыми могут диффундировать пары воды, кислород, углекислый газ. В совокупности клетки чечевичек образуют мучнистую массу, частично покрытую воском и благодаря этому несмачиваемую.

Внешне чечевички похожи на мелкие бугорки над поверхностью перидермы. Они бывают хорошо заметны, например, на поверхности стволов и многолетних ветвей березы в виде черных горизонтальных черточек, у осины и тополя чечевички имеют ромбические очертания.

Возрастные изменения

Первые слои перидермы, которые возникают во внешней наружной части первичной коры, называют поверхностной перидермой. У ряда видов древесных растений она остается основной покровной тканью долгие годы, растягиваясь пропорционально утолщению ствола. Тонкие наружные слои пробковой ткани при этом постоянно отшелушиваются и заменяются новыми за счет сохраняющего активность феллогена. Так, например, формируются гладкие стволы у бука, граба, осины, лещины, молодых деревьев рябины и черемухи. Подобные деревья иногда называют перидермальными.

У большинства видов древесных по мере роста происходит постоянное образование дополнительных слоев перидермы в более глубоких живых зонах первичной коры. Феллоген такой внутренней перидермы отмирает достаточно быстро, вместе с ним отмирают ограниченные слоями перидермальной пробки участки первичной коры и луба. На поверхности стволов возникает комплекс чередующихся омертвевших тканей, наружные слои которого растрескиваются при утолщении ствола под напором постоянно разрастающихся внутренних тканей, что в конечном итоге приводит к формированию корки (или ритидома), толщина которой может достигать нескольких сантиметров.

Подобные возрастные изменения однотипны, но не одинаковы. К примеру, если слои внутренних перидерм располагаются параллельно внешней поверхности, образуя замкнутые цилиндры (у молодых стволов можжевельника, кипариса), – возникает кольцевая (кольчатая) корка. При продольном растрескивании кольцевая корка может переходить в полосчатую (жимолость, виноград). Ее опадение сопровождается разрывами на длинные лентовидные куски, которые впоследствии сбрасываются.

Часто на поперечном срезе перидермальные слои образуют рисунок в виде коротких дуг, «опирающихся» друг на друга. В этом случае корка отслаивается в виде пластинок или чешуек, это – чешуйчатая корка (характерна для сосен, явора, платанов).

Под защитой

Перидерма функционирует как покровная ткань. Благодаря плотному смыканию клеток пробки и присутствию в их оболочках суберинового слоя (практически непроницаемого для воды) перидермальные слои предохраняют внутренние ткани растений от излишней потери влаги за счет испарения. Пробка достаточно трудно воспламеняется и почти не горит, что немаловажно для древесных при возникновении низовых лесных пожаров.

Срез ствола молодой яблони:

1- перидерма, 2 – колленхима, 3 – паренхима (остатки первичной коры), 4 – участки лубяных волокон, 5 – вторичная флоэма, 6 – камбий, 7 – вторичная ксилема второго года жизни, 8 – вторичная ксилема первого года жизни, 9 – первичная ксилема, 10 – сердцевина.

Высокое содержание воздуха и различных пигментов в клетках пробковых слоев способствуют защите растительных органов от воздействия прямого солнечного света и перепадов температур (при перегреве или длительных морозах).

На одревесневших стволах и ветвях в естественных условиях (например, в результате соударений в ветреную погоду) нередко образуются травмированные участки. Раны медленно заполняются раневым каллюсом (от лат. callus – «наплыв»), на поверхности которого постепенно формируется защитный слой перидермы, которую также называют раневой.

Содержащиеся в пробке дубильные вещества служат дополнительной защитой от проникновения патогенов и вредителей – болезнетворных микроорганизмов, грибов, насекомых (например, тли). Кроме того, пробка непитательна и неудобоварима для травоядных.

Рекомендуем прочитать:

Строение дерева. От клеток до корней

В этой статьей мы решили напомнить, что из себя представляет дерево, и рассказать о каждой из его частей: клетках и тканях, древесине и коре, ветвях и ветках, листьях и корнях.

Покровные ткани – пробка и корка: происхождение, функции и строение.

Покровные ткани располагаются на поверхности органов растений на границе с внешней средой. Они состоят из плотно сомкнутых клеток и защищают внутренние части растения от неблагоприятных внешних воздействий, излишнего испарения и иссушения, резкой перемены температуры, проникновения микроорганизмов, служат для газообмена и транспирации. В соответствии с происхождением из различных меристем выделяют первичные и вторичные покровные ткани.

К вторичным покровным тканям относятся: 1) перидерма и 2) корка, или ритидом.

Перидерма – сложная многослойная покровная ткань, которая приходит на смену первичным покровным тканям – ризодерме и эпидерме. Перидерма покрывает корни вторичного строения и стебли многолетних побегов. Она может возникнуть и в результате залечивания поврежденных тканей раневой меристемой.

Перидерма состоит из трех комплексов клеток, различных по строению и функциям. Это:

1) феллема, или пробка, выполняющая главные защитные функции;

2) феллоген, или пробковый камбий, за счет работы которого образуется перидерма в целом;

3) феллодерма, или пробковая паренхима, выполняющая функцию питания феллогена.

Феллема (пробка) состоит из нескольких слоев таблитчатых клеток, расположенных плотно, без межклетников. Вторичные клеточные стенки состоят из чередующихся слоев суберина и воска, что делает их непроницаемыми для воды и газов. Клетки пробки мертвые, они не имеют протопласта и заполнены воздухом. В полости клеток могут также откладываться вещества, повышающие защитные свойства пробки.

Феллоген (пробковый камбий) – вторичная латеральная меристема. Это один слой меристематических клеток, откладывающих клетки пробки наружу и клетки феллодермы внутрь органа. Феллодерма (пробковая паренхима) относится к основным тканям и состоит из живых паренхимных клеток. Однако часто феллоген работает односторонне, откладывая только пробку, а феллодерма остается однослойной.

Главная функция пробки – защита от потери влаги. Кроме того, пробка предохраняет растение от проникновения болезнетворных организмов, а также дает механическую защиту стволам и ветвям деревьев, а феллоген залечивает нанесенные повреждения, образуя новые слои пробки. Поскольку клетки пробки заполнены воздухом, пробковый футляр обладает малой теплопроводностью и хорошо предохраняет от резких колебаний температуры.

Газообмен и транспирация в органах, покрытых перидермой, происходят через чечевички. В местах чечевичек пробковые слои разорваны и чередуются с паренхимными клетками, рыхло соединенными между собой. По межклетникам этой выполняющей ткани циркулируют газы. Феллоген подстилает выполняющую ткань и, по мере ее отмирания, дополняет новыми слоями.

На молодых побегах чечевички выглядят как небольшие бугорки. По мере утолщения ветвей их форма меняется.

У большинства древесных растений на смену гладкой перидерме приходит трещиноватая корка (ритидом. У некоторых деревьев (осина, бук, платан, эвкалипт) корка вообще не образуется.

Корка возникает в результате многократного заложения новых прослоек перидермы во все более глубоких слоях коры. Живые клетки, заключенные между этими прослойками, погибают. Таким образом, корка состоит из чередующихся слоев пробки и прочих отмерших тканей коры.

Мертвые ткани корки не могут растягиваться, следуя за утолщением ствола, поэтому на стволе появляются трещины, не доходящие, однако, до глубинных живых тканей. Граница между перидермой и коркой внешне заметна по появлению этих трещин. Толстая корка надежно предохраняет стволы деревьев от механических повреждений, лесных пожаров, резкой смены температур.

Внутреннее строение стебля: первичное и вторичное анатомическое строение, передвижение минеральных веществ по стеблю

Особенности внутреннего строения стебля

Все стебли древесных растений, произрастающие в умеренных широтах, характеризуются определенным строением. Так из чего же состоит стебель? Стебель состоит из:

Остановимся на строении стебля подробнее и рассмотрим элементы стебля: кору, древесину и сердцевину.

Древесина

Почти весь объем древесины представляет собой отмершие клетки. В основном — сосуды и трахеи, выполняющие проводящую функцию, а также склеренхимные клетки (то есть механические).

Древесина (ксилема) является основной частью стебля. Она включает сосуды (трахеи), трахеиды, древесные волокна (механическая ткань). Одно кольцо древесины образуется в течение года. Годичные кольца древесины служат для определения возраста растения.

Но в случае с тропическими растениями, сделать это довольно сложно: тропические растения растут постоянно на протяжении года, поэтому их кольца почти незаметны.

Годичные кольца хорошо видны весной, с пробуждением растения, и осенью, когда растение засыпает на зиму. Весенняя древесина включает тонкостенные клетки, а осенняя — толстостенные. Это говорит о том, что переход от весны к осени постепенный, а от осени к весне — внезапный.

Древесина также состоит из паренхимных клеток, которые в основном концентрируются в центральной части и образуют сердцевину.

Сердцевина — центральная часть стебля.

Внешний слой сердцевины включает живые паренхимные клетки и служит местом откладывания питательных веществ, а центральный слой — из больших и часто отмерших клеток.

Клетки сердцевины характеризуются наличием между ними межклеточного пространства. Также стоит отметить сердцевидный луч.

Сердцевидный луч — это ряд паренхимных клеток, которые берут начало в сердцевине и двигаются к первичной коре: они направлены радиально через древесину и луб. Луч выполняет важные функции: запасающую и проводящую.

Различают первичную и вторичную кору, так как у коры есть два отдела: луб и пробка.

Первичная кора — это участок стебля, состоящий из двух слоев: колленхимы или механической ткани, которая находится под перидермой, и паренхимы первичной коры, выполняющей запасающую функцию.

Первичная кора с типом ткани покрывным выполняет свою функцию недолго — сразу же за ней образуется вторичная покровная ткань — перидерма. Она включает 3 слоя клеток:

Пробка находится снаружи и возникает в результате многоразового заложения слоев перидермы. Таким образом она выполняет защитную функцию. На поверхности пробки можно обнаружить трещины. Их появление — результат утолщения стебля: пробковые клетки мертвые и не могут растягиваться.

Вторичная кора — это луб или флоэма. Луб включает в себя ситоподобные элементы, паренхимные клетки и лубовые волокна. Он прилегает к камбию.

Лубовые волокна — механическая ткань, поэтому они выполняют опорную функцию. Они образуют слой, получивший название твердый луб. Другие элементы луба образуют мягкий луб.

Появление клеток луба — результат деления и дифференциации камбия.

Камбий

Какую роль играет камбий? Камбий представляет собой образовательную ткань. Снаружи вторичную кору образуют клетки луба, а внутри — клетки древесины.

Стебель растет в толщину за счет деления клеток камбия. Зимой клетки камбия не делятся — их деление возобновляется весной.

Проводящие элементы древесины (ксилемы) обеспечивают перемещение воды и растворенных в ней веществ от корней до листьев.

Проводящие элементы луба (флоэмы) перемещают продукты ассимиляции от листков до корней.

Распределение флоэмы и ксилемы при образовании проводящих пучков осуществляется в определенном порядке и с учетом расположения других структур стебля. Ксилема входит в состав древесины и располагается в середине от камбия. Флоэма — составляющая луба: она располагается снаружи от камбия.

Мы рассмотрели внутреннее строение стеблей.

Первичное и вторичное анатомическое строение стебля

Анатомия стебля

Первичное строение стебля характеризуется наличием центрального цилиндра и первичной корки, между которыми граница определяется довольно условно.

Первичная кора состоит из следующих тканей:

Участки паренхимы разделяют проводящие пучки, которые собраны из первичных проводящих тканей. Расположение первичной флоэмы — периферия пучка. Первичная ксилема направлена к середине стебля. Расположение сердцевины — центральная часть.

Возникновение первичного камбия происходит вначале в первичных пучках. Поэтому между прослойками пучкового камбия появляются перемычки межпучкового камбия. Проводящие пучки легко различимы, так как пучковый камбий закладывает проводящие элементы, а межпучковый — паренхиму.

Строение стеблей древесных растений отдельных видов отличаются не пучковым типом вторичного утолщения.

Проводящие пучки сближаются и образуют 3 концентрических слоя:

Центральная часть — это сердцевина, которую составляют живые тонкостенные паренхимные клетки. Функция таких клеток заключается в накапливании питательных веществ.

Древесина занимает около 90% объема ствола и располагается снаружи от сердцевины.

Отдельно нужно отметить механические древесные волокна, обеспечивающие стволу прочность.

Древесина также включает паренхимные клетки (они образуют сердцевинные лучи) и клетки вертикальной паренхимы. Камбий находится между корой и древесиной и состоит из образовательной ткани. Последняя, в свою очередь, образует ксилему и флоэму.

Снаружи от камбия — вторичная кора или луб: ее образует камбий.

В луб входят ситовидные трубки, лубяные волокна и лубяная паренхима. Луб также может выполнять функцию накапливания питательных веществ. Около луба располагается запасающая паренхима, а за ней — перидерма или вторичная покровная ткань. Слой перидермы, который выполняет функцию защиты — это пробка. Пробка трансформируется в корку (третичную покровную ткань) спустя несколько лет.

Как минеральные вещества передвигаются по стеблю

Корни всасывают воду и минеральные соли из почвы, и они перемещаются по стеблю к листьям, цветам и плодам. Такое движение называют восходящим током. Оно осуществляется по древесине с помощью основных проводящих сосудов. Эти сосуды — мертвые пустые трубки, которые образуются из живых паренхимных клеток. Восходящий ток может осуществляться трахеидами: мертвыми клетками, которые связаны друг с другом при помощи окаймленных пор.

Образование органических веществ происходит в листьях. Затем они доставляются во всех органы растения, в том числе корень и стебель.

Нисходящий ток — это обратная транспортировка. В ней принимают участи луб (по нему перемещаются) и ситовидные трубки (с их помощью). Ситовидные трубки — это живые клетки, которые связаны между собой ситечками: тонкими перегородками с отверстиями. Эти трубки находятся в продольных и поперечных стенках. При помощи сердцевидных лучей питательные вещества у древесных растений перемещаются в горизонтальной плоскости.

Как органические вещества откладываются в стеблях

Внутреннее строение стебля создано для откладывания питательных веществ. Органические вещества внутри клеток или в оболочках клеток накапливаются в специальных запасающих тканях. Эти ткани образуются из паренхимных клеток. Среди таких органических веществ — крахмал, аминокислоты, инсулин, сахара, масла, белки.

Органические вещества откладываются в стебле в разных местах: в паренхимных клетках первичной коры, в живых клетках сердцевины, в сердцевидных лучах.

Запасающие ткани играют важную роль в питании растения органическими веществами. Запас органических веществ растениями — это еще и продукт питания для животных и человека. Питательные вещества растений используются людьми в качестве сырья.