профессор какого университета был менделеев

Биография Дмитрия Менделеева

В 1855 году с золотой медалью окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Петербурге. В 1856 году защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию, а с 1857 года в качестве доцента читал там же курс органической химии.

В январе 1859 года Менделеев был отправлен в двухгодичную командировку в Гейдельберг (Германия), где, устроив небольшую лабораторию, произвел свои исследования над капиллярностью жидкостей. В это время им были написаны работы «О расширении жидкостей» и «О температуре абсолютного кипения».

В 1861 году Менделеев вернулся в Петербург, где возобновил чтение лекций по органической химии, в 1861 году опубликовал учебник «Органическая химия», удостоенный Петербургской Академией наук Демидовской премии.

В 1864-1866 годах — профессор Петербургского технологического института.

В 1865 году Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой» и тогда же был утвержден профессором Петербургского университета.

Приступив к работе над учебником «Основы химии», ученый совершил одно из величайших открытий в истории химии — вывел периодический закон химических элементов. Первый вариант периодической таблицы элементов был опубликован в 1869 году под названием «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Окончательная формулировка закона была дана ученым в июле 1871 года. В классическом труде «Основы химии», выдержавшем при жизни ученого восемь изданий на русском языке и несколько изданий на иностранных языках, Менделеев впервые изложил неорганическую химию на основе периодического закона.

В 1871-1875 годах Менделеев занимался исследованием упругости и расширения газов и опубликовал свое сочинение «Об упругости газов».

В 1876 году он был избран членом-корреспондентом Петербургской АН. В 1880 году виднейшие русские ученые выдвинули Менделеева в члены Петербургской АН, но его кандидатура была отвергнута, что вызвало резкий протест общественности в России и за рубежом.

В конце 1870-х — первой половине 1880-х годов Менделеев занимался исследованием растворов, их результаты сведены в обширном сочинении «Исследования растворов по удельному весу» (1887).

Менделеев уделял много внимания нефтяной промышленности. В 1876 году по поручению правительства он предпринял путешествие в Америку для ознакомления с постановкой там нефтяного дела, также неоднократно посещал с той же целью кавказские месторождения. В 1888 году он изучал экономическое состояние Донецкого каменноугольного района. Результаты этих работ были изложены им в ряде статей и отдельных монографий.

В 1876-1880 годах Менделеев провел исследования в области метеорологии и воздухоплавания. Им был создан чувствительный дифференциальный барометр. В августе 1887 года без пилота совершил полет на воздушном шаре для наблюдения солнечного затмения и изучения высоких слоев атмосферы.

В 1890 году Менделеев покинул Петербургский университет вследствие конфликта с министром народного просвещения Иваном Деляновым, отказавшимся во время студенческих волнений принять переданную Менделеевым петицию студентов.

В 1890-1895 годах он состоял консультантом Научно-технической лаборатории Морского министерства. В 1890 году изобрел новый вид бездымного пороха («пироколлодий») и в 1892 году организовал его производство.

В 1892 году Дмитрий Менделеев был назначен ученым хранителем Депо образцовых гирь и весов, в 1883 году преобразованного по его инициативе в Главную палату мер и весов. Ее управляющим (директором) он и оставался до конца жизни.

Дмитрий Менделеев умер 2 февраля (20 января по старому стилю) 1907 года в Петербурге от воспаления легких. Похоронен на Волковом кладбище.

Научная деятельность Менделеева чрезвычайно обширна и многогранна. Среди его печатных трудов (более 500) — фундаментальные работы по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, по вопросам экономики, народного просвещения и многим др.

Дмитрий Менделеев был инициатором создания Русского химического общества (1868) и Русского физического общества (1872).

Являлся почетным доктором многих университетов. Почти все крупные учреждения — академии, университеты, научные общества — как в России, так и за рубежом, избрали Менделеева своим почетным членом. Ученый был удостоен многих наград, среди которых Ордена Святого Владимира I и II степеней, Орден Святого Александра Невского, Орден Белого орла, Ордена Святой Анны I и II степеней, Орден Святого Станислава I степени, Орден Почетного легиона (Франция).

В честь ученого были названы химический элемент № 101 менделевий, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, действующий вулкан на о. Кунашир (Курильские острова), кратер на Луне, минерал менделеевит. В 1964 году имя Менделеева занесено на Доску почета науки Бриджпортского университета (США) в числе имен величайших ученых мира.

В крупнейших научных и культурных центрах России не реже одного раза в 4-5 лет проводятся Менделеевские съезды по химии.

Дмитрий Менделеев был женат дважды. В 1862 году он сочетался браком с Феозвой Никитичной Лещевой, в этом браке родились три ребенка: дочери Мария и Ольга и сын Володя. В конце 1870-х годов Дмитрий Менделеев женился на Анне Ивановне Поповой, у них родилось четверо детей: Любовь, Иван и близнецы Мария и Василий. Менделеев был тестем русского поэта Александра Блока, женатого на его дочери Любови.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Менделеев: биография, личная жизнь, открытия ученого

Дмитрий Иванович Менделеев: YouTube/ Топ 10 Фактов

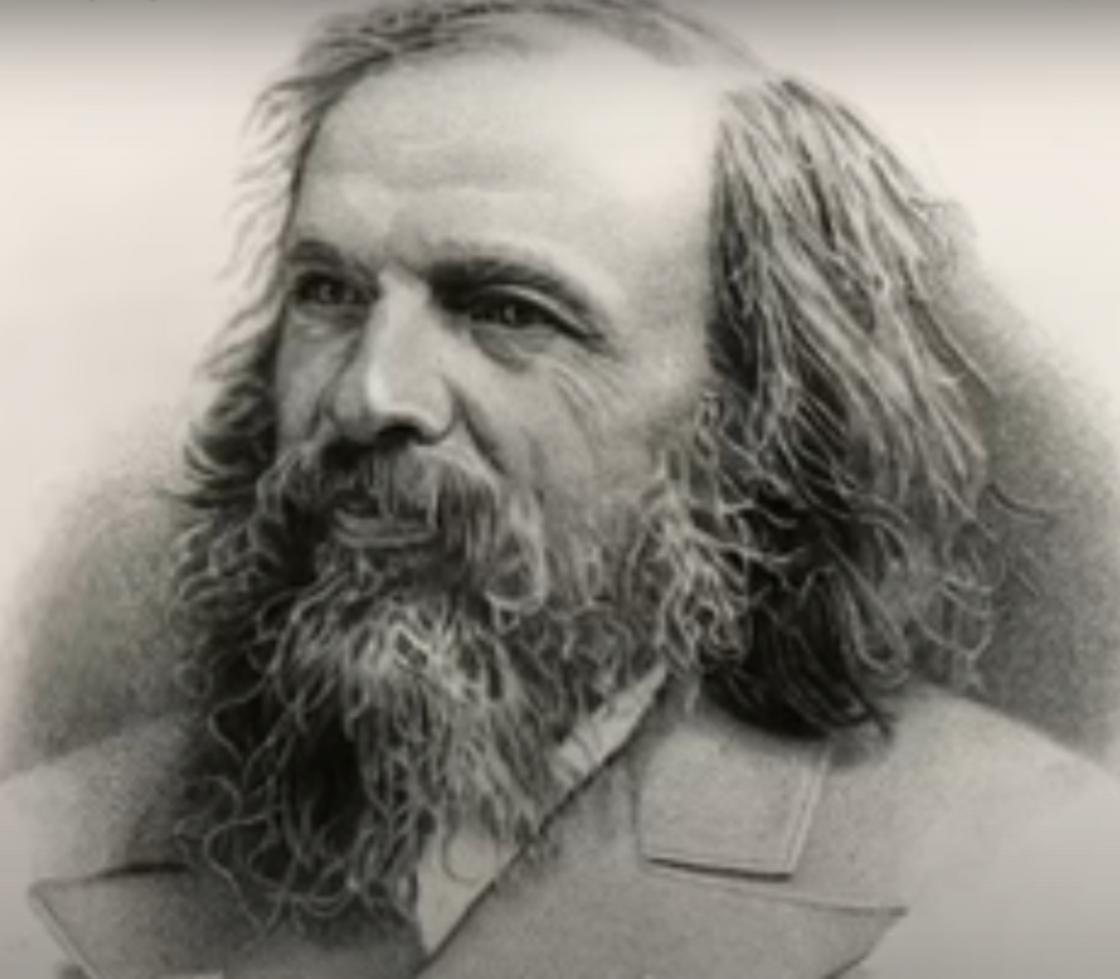

Дмитрий Иванович Менделеев — востребованный своим временем гений, один из тех ученых, чьи научные интересы не ограничивались узкой специализацией и которых называли энциклопедистами. Сейчас любой старшеклассник знает, кто такой Менделеев, потому что в каждом кабинете химии висит периодическая система элементов и портрет Менделеева — ее автора. Но не только химией занимался Менделеев. Биография ученого впечатляет перечислением сфер его интересов.

Биография Менделеева: детство, образование

Дмитрий — 17-й ребенок в семье Менделеевых. Отец — Иван Павлович — руководил гимназией в Тобольске. Мать — Мария Дмитриевна — посвятила себя дому и детям. Дата рождения Менделеева — 27 января 1834 года. В тот же год отец потерял зрение, вскоре ушел в отставку.

В 10 лет Дмитрий потерял отца, все заботы о семье легли на материнские плечи. Она стала управлять стекольной фабрикой брата, который жил в Москве. Фабрика едва давала средства для пропитания.

Менделеев в детстве не очень преуспевал в учебе, в гимназии его интересовали только математика и физика. Но мать видела особую одаренность младшего сына, поэтому после гимназии нацелила его на получение высшего образования. Средства для этого она нашла, ликвидировав предприятие. Через несколько недель после зачисления сына в вуз она умерла.

В 21 год молодой человек оканчивает с особым отличием (золотой медалью) Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге, недолго преподает в учебных заведениях Симферополя и Одессы. За это время написал диссертацию, получил степень магистра и уже в 23 года стал приват-доцентом столичного университета.

Дмитрий Менделеев: деятельность, чем известен

В зрелые годы Менделеев Дмитрий Иванович обозначил свои главные направления в служении России:

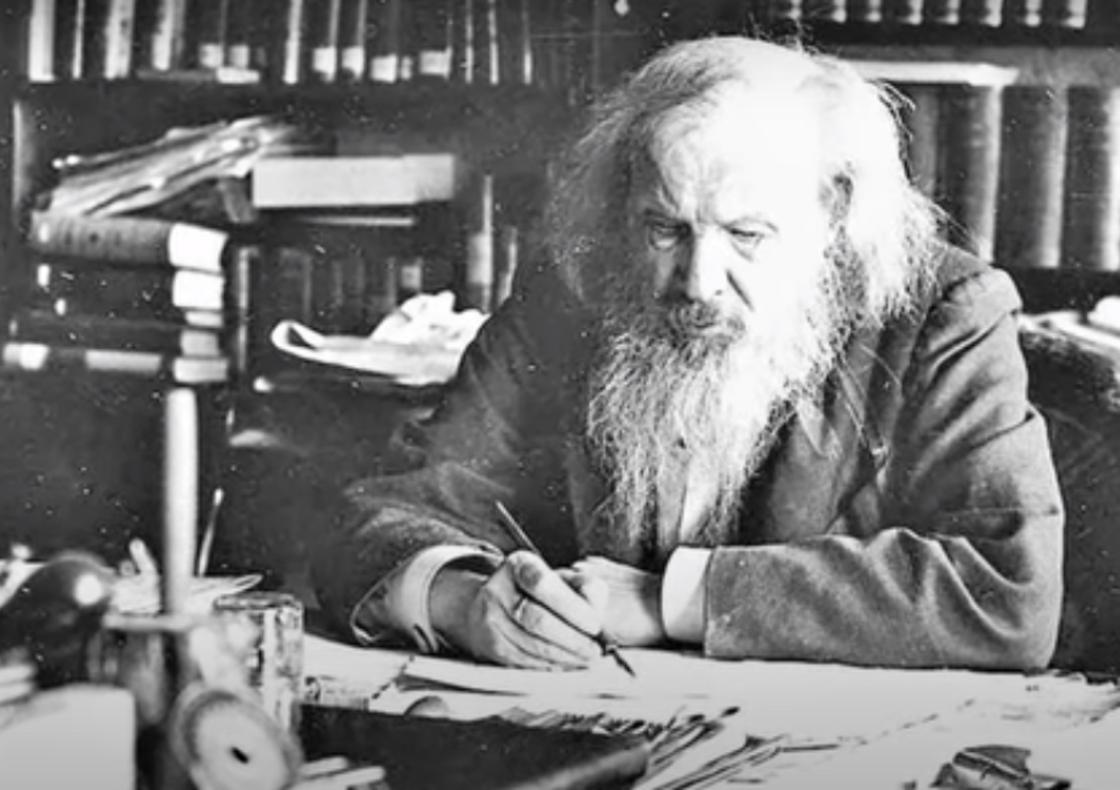

Менделеев в рабочем кабинете: YouTube / IFO

Жизнь и деятельность Менделеева показала, что во всех сферах он преуспел:

Научные достижения Менделеева

Через несколько лет преподавательской работы в столице молодой ученый отправился в двухгодичную научную командировку в Германию. Он выбрал Гейдельбергский университет — учреждение наиболее соответствовало его научным изысканиям. Главный интерес Менделеева — физическая химия, а точнее — изучение взаимодействия молекул. В этой работе он достиг таких результатов:

После возвращения в Россию молодой ученый в 1865 году защитил докторскую диссертацию, которая стала основой его учения о растворах. Вскоре был назначен экстраординарным профессором Санкт-Петербургского университета, а позже — руководителем кафедры общей химии (на этом посту оставался более 20 лет).

Еще раньше, в 1861–1862 гг., написал учебник «Органическая химия», который оценили как вклад в науку, а автора наградили полной Демидовской премией.

Профессор Менделеев столкнулся с тем, что у студентов не было единого учебного пособия, и взялся написать его. В процессе работы над учебником «Основы химии» Менделеев раздумывает о природе химических элементов, ищет принципы их систематизации. Это приводит ученого к самому известному его открытию — табличной систематизации всех химических элементов по единому принципу.

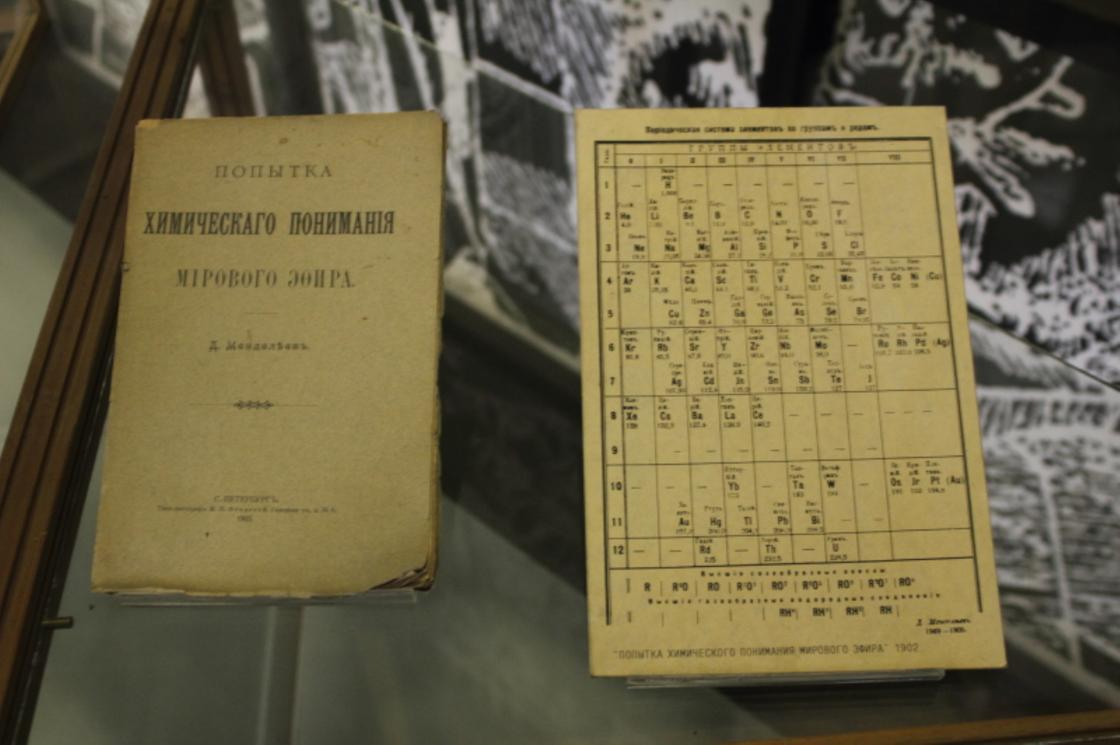

Первый вариант таблицы Менделеева: Wikimedia

Первый вариант системы автор завершил 1 марта 1869 года. День стал знаменательным в науке — это дата открытия одного из фундаментальных законов мироздания.

Позже ученый сформулировал закон, который лег в основу этого открытия: о зависимости свойств веществ от их атомного веса. В последующие годы Менделеев совершенствовал открытую им систему.

Как ученый-химик, Менделеев работал над изучением силикатов, инертных газов, растворов химических элементов. В 1890 году профессор Менделеев выступил против ограничения автономии университетов, поддержал петицию студентов. Возник конфликт с министром просвещения, ученый ушел из университета.

Практический вклад ученого в развитие страны

Менделеев считал, что профессор, только читающий свой курс, — скорее вреден. Он должен сам работать и в науке, и в сфере применения ее достижений. Поэтому его научная деятельность всегда сопровождалась практическими делами:

Менделеев интересовался воздухоплаванием (создал аэростат), арктическим мореплаванием (сконструировал ледокол), метрологией (возглавил Главную палату мер и весов) и многим другим. Его собрание сочинений состоит из 25 томов, каждый из них посвящен отдельной теме.

Дмитрий Иванович Менделеев: YouTube / IFO

Дмитрий Менделеев: факты, личная жизнь, последние годы

Менделеев в молодости был помолвлен, но капризная красавица накануне свадьбы отказалась выходить замуж. Юноша тяжело пережил расставание.

В годы пребывания в Германии у него был роман с театральной актрисой Агнессой Вайтман, которая родила внебрачного ребенка. Дочь отец поддерживал материально до самого ее замужества.

В брак Менделеев вступал дважды:

Биография выдающегося ученого обрастала мифами. Чем еще, кроме науки, прославился Менделеев? Интересные факты дополнят официальную биографию:

В последние годы жизни ученый инициировал создание университета в Сибири, Киевского политехнического института, основал Русское общество химиков, которое сейчас носит его имя. Прожил 72 года Менделеев, годы жизни его — 1834–1907.

В память о великом ученом с 1907 года проводились Менделеевские съезды, с 1941-го — ежегодные Менделеевские чтения. Его имя носит город в Татарстане, поселки, улицы, ледники и астероид, новый химический элемент. ООН в честь 150-летия главного открытия Менделеева провозгласила 2019-й Международным годом Периодической таблицы химических элементов.

Уникальная подборка новостей от нашего шеф-редактора

Профессор какого университета был менделеев

Главный педагогический институт (Санкт-Петербург)

Дмитрий Иванович Менделеев (27 января (8 февраля) 1834, Тобольск – 20 января (2 февраля) 1907, Санкт-Петербург), химик, открывший периодический закон химических элементов, ученый, педагог, общественный деятель. Профессор Петербургского технологического института, затем – Петербургского университета. В 1876 г. избран член-корреспондентом Петербургской АН, 19 января 1904 г. избран Почетным членом Томского университета.

Содержание

Семья

Отец Д.И. Менделеева, Иван Павлович (1783–1847), из семьи священника с. Тихомандрицы Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, после окончания Санкт-Петербургского главного педагогического института работал учителем словесности в Тобольской гимназии. Через несколько лет был переведен директором Тамбовской гимназии, затем Саратовской. В конце 20-х гг. вернулся с семьей Тобольск, где стал директором местной гимназии. Вскоре после рождения Д.И. Менделеева, семнадцатого ребенка в семье, стал слепнуть и вышел в отставку. Мать, Мария Дмитриевна (1793–1850), из старинного русского рода фабрикантов Корнильевых, обосновавшихся в Тобольске (дед Д.И. Менделеева по линии матери открыл в этом городе первую типографию, издавал первую в Сибири газету «Иртыш»), отличалась даровитостью и тягой к знаниям. Чтобы содержать семью, она несколько лет управляла стеклянным заводом в с. Аремзянке под Тобольском, переданным ей братом Василием.

Первым браком был женат на Феозве Никитичне (дев. Лещева, 1828–1905). Их дети: Мария (умерла на первом году жизни, 1863); Владимир (1865–1898); Ольга (в замужестве Трирогова, 1868–1950). Вторым браком был женат на Анне Ивановне (дев. Попова, 1860–1942). Их дети: Любовь (в замужестве Блок, 1882–1939); Иван (1883–1936); Василий (1886–1922); Мария (в замужестве Менделеева–Кузьмина, 1886–1952), была видным отечественным кинологом и экспертом, принимала активное участие в послереволюционном восстановлении кровного собаководства.

Еще один член большой семьи Меделеевых – профессор Томского университета медик Алексей Александрович Кулябко, женатый на сестре Дмитрия Ивановича, прославился в медицинских кругах тем, что впервые открыл возможность «запустить» сердце после его остановки. В 1902 г. ему впервые удалось оживить человеческое сердце.

Студенческие годы

В 1849 г. Мария Дмитриевна Менделеева вместе с дочерью Елизаветой и сыном Дмитрием, окончившим Тобольскую гимназию, поехала в Москву, где Д.И. Менделеев намеревался поступить в Московский университет. Однако в приеме ему было отказано, так как Д.И. Менделеев окончил гимназию, не относящуюся к Московскому учебному округу. В 1850 г. Д.И. Менделеев был принят казенным стипендиатом на естественное отделение Петербургского главного педагогического института, где его учителями были академики и профессора Петербургского университета Э.Х. Ленц (физика), А.А. Воскресенский (химия), Н.В. Остроградский (математика), М.С. Куторга (минералогия), Ф.Ф. Брандт (зоология). По окончании института с золотой медалью (1855) был определен старшим учителем естественных наук сначала в Симферополь, затем в Ришельевский лицей в Одессе.

Работа в Санкт-Петербургском университете и преподавательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность

После возвращения в Петербург (1856) Д.И. Менделеев защитил диссертацию «Удельные объемы» на степень магистра химии. В 1857 г. после представления особой диссертации «Pro venia legendi» получил звание приват-доцента Петербургского университета, где читал курс органической химии. Давал уроки П.П. Демидову (сыну жертвователя на сибирский университет П.Г. Демидова), сотрудничал в «Журнале Министерства народного просвещения». В январе 1859 г. Д.И. Менделеев был отправлен в двухгодичную научную командировку за границу. В Гейдельберге, где в то время работали Р. Бунзен, Г. Кирхгоф и Копп, вел исследования по капиллярности, намереваясь найти в ней ключ к решению многих физико-химических задач, и расширении жидкостей. К этому периоду относится одно из важных открытий Д.И. Менделеева – определение «температуры абсолютного кипения жидкостей», известной ныне под названием критической температуры.

В 1860 г. вместе с шестью другими русскими химиками участвовал в работе Международного химического конгресса в Карлсруэ, на котором итальянский химик С. Канниццаро выступил со своей интерпретацией атомно-молекулярной теории Авогадро. Это выступление и дискуссия по поводу разграничения понятий атомов, молекул и эквивалентов послужили важной предпосылкой к открытию им периодического закона. По возвращении в Петербург (1861) Д.И. Менделеев возобновил чтение лекций в университете и опубликовал первый отечественный учебник «Органическая химия», удостоенный Демидовской премии (1000 руб.). С 1864 г. – штатный доцент университета и одновременно профессор Петербургского технологического института.

1 февраля 1865 г. в совете Санкт-Петербургского университета защитил диссертацию «О соединении спирта с водой» на степень доктора химии, в которой изложил гидратную теорию растворов.

Д.И. Менделеев автор более 350 работ по химии, химической технологии, физике, метрологии, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, образованию и т. п. В 1868-1871 гг. опубликовал свой классический труд «Основы химии» (при жизни Менделеева выдержал 8 изданий), не имевший равного в мировой химической литературе. В предисловии ко второму выпуску первой части Менделеев поместил таблицу с символами 63 известных в то время элементов, расположенными в несколько столбцов, под названием «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». В марте 1869 г. на заседании РХО Н.А. Меншуткин от имени Д.И. Менделеева изложил его периодическую систему элементов.

В последующие 2 года Менделеев устранил многочисленные несообразности, возникшие при уточнении положения некоторых элементов в периодической системе, опубликовав в 1871 г. статьи «Естественная система элементов и применение ее к указанию свойств некоторых элементов» (на русском языке) и «Периодическая законность химических элементов» (на немецком языке в «Анналах» Либиха). В первой статье Менделеев сделал смелое предположение о существовании ранее неизвестных элементов – аналогов алюминия («экаалюминий» – галлий, открыт в 1875), бора («экабор» – скандий, открыт в 1879), силиция («экасилиций» – открыт в 1886). Периодический закон М. получил всеобщее признание как один из основных законов химии.

В 1872 г. Д.И. Менделеев занялся изучением упругости газов, предложив (1874) обобщенное уравнение состояния идеального газа (уравнение Клайперона-Менделеева). В монографии «Исследование водных растворов по удельному весу» (1887), предвосхитил теории гидратации (и вообще сольватации) ионов, Его представления о химическом взаимодействии между компонентами растворов имели большое значение для разработки современного учения о растворах. Был сторонником и проводником неразрывной связи научных исследований с потребностями экономического развития страны.

В 1880–1885 гг. занимался проблемами переработки нефти и предложил принцип ее дробной перегонки. В 1888 г. им была высказана идея подземной газификации углей. В 1891–1892 гг. Д.И. Менделеев после зарубежной командировки во Францию разработал технологию изготовления нового типа бездымного пороха «пироколлодий». Принимал деятельное участие в работах, связанных с Всероссийской выставкой (1896), с Чикагской (1893) и Парижской (1900) всемирными выставками. В 1899 г. Менделеев был командирован на уральские заводы. Результатом поездки явилась монография о состоянии уральской промышленности (1900).

При деятельном участии Д.И. Менделеева (1890) был разработан проект нового таможенного тарифа, а в 1891 г. публикуется книга «Толковый тариф», содержащая не только комментарий к этому проекту, но и глубоко продуманный обзор отечественной промышленности с указанием на ее нужды и будущие перспективы. На посту хранителя главной палаты мер и весов Менделеев много сделал для развития метрического дела в России. Создал точную теорию весов, разработал наилучшие конструкции коромысла и арретира, предложил точнейшие приемы взвешивания, считал необходимым переход России к метрической системе мер.

С 1891 г. Д.И. Менделеев принимал активное участие в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза – Ефрона, в качестве редактора химико-технического и фабрично-заводского отдела и автора многих статей. В 1900–1902 гг. редактировал «Библиотеку промышленности» (изд. Брокгауза – Ефрона), где ему принадлежит выпуск «Учение о промышленности». С 1904 г. стали выходить «Заветные мысли» Д.И. Менделеева, в которых он подвел итоги пережитого и передуманного по различным вопросам, касающимся экономической, государственной и общественной жизни России, одновременно это и его завещание потомству. По своему содержанию к «Заветным мыслям» примыкает и его сочинение «К познанию России», содержащее анализ данных Всероссийской переписи 1897 г. (выдержало при жизни автора 4 издания, начиная с 1905). Живо интересовался вопросами народного образования, особенно высшего, он неоднократно возвращается к этой теме в своих писаниях. Но не только организация школы интересовала Менделеева: он живо реагировал на те общественные настроения и течения, которые могли отразиться на духе и направлении школы. Убежденный враг мистики, он не мог не отозваться на увлечение спиритизмом, охватившее часть русского общества в 70-х годах прошлого века. Критике так называемых «медиумических явлений» он посвящает особое сочинение, вышедшее в 1876 г., излагая в нем результаты работ специальной, по его же инициативе организованной комиссии. Член-корреспондент Петербургской АН (1876). Был избран членом более 90 академий наук, научных обществ, университетов разных стран. Являлся одним и основателей РХО (1868) и неоднократно избирался его президентом (1883–1884, 1891, 1892, 1894).

Д.И. Менделеев и В.М. Флоринский

Д.И. Менделеев и В.М. Флоринский почти в одно время учились в Петербурге: Д.И. Менделеев в 1850–1855 гг. на естественном отделении Петербургского главного педагогического института, а В.М. Флоринский с 1853 по 1858 гг. в Медико-хирургической академии (МХА). Познакомились и подружились они, судя по автобиографическим заметкам Д.И. Менделеева, еще в 1860-х гг. Д.И. Менделеев называет В.М. Флоринского и А.П. Бородина среди тех своих друзей, которые советовали ему заняться написанием учебников по химии.

Недостаток русских руководств по аналитической химии заставил меня заняться переводом. Сам составил только плотности паров и газов. Писать заставляли и многие друзья, например Флоринский, Бородин. Писавши, изучил многое, например – Мо, W, Ti. LJr, редкие металлы. Начал писать в 1868 г. Вышло всего 4 выпуска, и когда (1871) выходил последний – первого уже не было. Так как издавал сам, то получились и средства, а потом эта книга дала мне главный побочный доход – новыми изданиями. Эти заявления считаю и поныне твердыми основаниями всего учения о периодичности элементов. Это определило мое положение в науке окончательно.

Участие в открытии Томского университета

Д.И. Менделеев входил в состав Комиссии при Департаменте народного просвещения, созданной для обсуждения проекта по устройству зданий будущего Сибирского университета, заседавшей в Санкт-Петербурге 19, 22, 25 и 30 января 1878 г. Им совместно с профессором В.М. Флоринским была намечена структура помещений главного университетского корпуса. Д.И. Менделееву принадлежало распределение помещений для кафедр химии, физики, ботаники, минералогии, геологии и зоологии. Химические лаборатории, музеи и кабинеты физико-математического факультета предполагалось разместить на первом этаже, а медицинские кафедры физиологии, общей патологии, фармакологии и гигиены – на втором этаже. Была определена кубатура помещений для каждой кафедры и намечен порядок расположения лабораторий, музеев и кабинетов применительно к аудиториям. На больших листах были начерчены примерные планы внутреннего расположения зданий, которые затем были переданы архитектору А.К. Бруни для составления окончательного проекта и сметы по правилам строительного искусства. За участие в работе комиссии Д.И. Менделеев был удостоен благодарности министра народного просвещения графа Д.А. Толстого.

Вот текст этого благодарственного письма, которое министр направил на имя ученого 11 февраля 1878 г.:

Милостивый государь Дмитрий Иванович. В виду длительного участия, которое Ваше Превосходительство изволили принимать в делах Комиссии для обсуждения проекта по устройству зданий будущего Сибирского университета, протоколы которой представлены ныне мне председателем оной, считаю для себя приятным долгом выразить Вам, Милостивый государь, искреннюю мою признательность за труды Ваши по означенному делу. Примите уверения в совершенном моем почтении и преданности.

В.М. Флоринский, ординарный профессор Императорского Казанского университета (1878–1898), член Строительного комитета по возведению зданий Сибирского университета в г. Томске от Министерства народного просвещения писал в своих мемуарах:

Состав главного университетского корпуса был намечен мною вместе с Д.И. Менделеевым. Последнему принадлежало распределение помещений для кафедры химии и физики, ботаники, минералогии, геологии и зоологии. Химические лаборатории и кабинеты физико-математического факультета предполагалось разместить на первом этаже главного университетского корпуса, а медицинские кафедры физиологии, общей патологии, фармакологии и гигиены – на втором этаже. В центре зданий, по ту и другую сторону парадного подъезда, по переднему фасаду помещались – в первом этаже библиотека, на втором этаже церковь, актовый зал, зал факультетских заседаний в особой профессорской комнате и музей изящных искусств с археологией. Комнаты для правления и инспекции отводились на первом этаже флигелей, где в остальных этажах проектировались квартиры для служащих в университете.

19 января 1904 г. совет Томского университета по предложению профессора Ф.К. Крюгера единогласно постановил избрать Д.И. Менделеева, уроженца Сибири, «ввиду научных его заслуг, известных в настоящее время всему образованному миру» почетным членом Императорского Томского университета, «первого в Сибири рассадника науки и просвещения» (утвержден МНП 27 февраля 1904).

На состоявшемся в первую годовщину смерти великого ученого заседании Общества естествоиспытателей и врачей при Императорском Томском университете 2 февраля 1908 г. председательствовавший профессор А.А. Кулябко, в частности, сказал: «Память Дмитрия Ивановича Менделеева дорога каждому русскому сердцу, но для нас, для Томского университета, она вдвойне, втройне дорога. Менделеев дорог нам, как наш земляк, – уроженец Сибири, как один из немногих почетных членов нашего Университета; он дорог нам как человек, всегда с живым интересом относившийся к судьбам своей далекой родины и своим высоким нравственным авторитетом много способствовавший возникновению в Сибири центра высшего просвещения». На заседании от 15 февраля того же года был поднят вопрос об учреждении в Томском университете стипендии Д.И. Менделеева и избрана комиссия в составе профессоров А.А. Кулябко, В.М. Мыша, В.В. Сапожникова, П.П. Орлова, Ф.Я. Капустина (племянник Менделеева) и Г.Н. Потанина. Однако, насколько известно из протоколов общества, это дело тогда не было доведено тогда до конца.

Увлечения и хобби

В молодости Менделеев был страстным театралом, позднее пристрастился к живописи и дружил с Куинджи, Репиным, Ярошенко и другими. Коллекции Д.И. Менделеева были известны в любительских кругах.

Увековечение памяти

Американские ученые (Г. Сиборг и др.) в 1955 г. синтезировали элемент 101 и дали ему название «менделеевий», кратер на Луне, минерал менделеевит и т.п. В 1962 г. АН СССР (ныне РАН) учредила премию и Золотую медаль им. Д.И. Менделеева за лучшие работы по химии и химической технологии. В 1964 г. имя Менделеева было занесено на доску почета Бриджпортского университета в США наряду с именами Эвклида, Архимеда, Коперника, Галилея, Ньютона, Лавуазье. Не один раз изображался лучшими художниками и скульпторами (И.Я. Гинцбург).

5 сентября 2018 г. в Университетской роще ТГУ состоялось торжественное открытие памятника В.М. Флоринскому и Д.И. Менделееву (скульптор Антон Гнедых).