процесс объединения разных видов искусства с целью создания единого образа какого либо явления

Процесс объединения разных видов искусства с целью создания единого образа какого либо явления

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Попробуйте УМНЫЙ ПОИСК по курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Предко Ирина Сергеевна

Онлайн-репетиторы

Цена занятия единая и не зависит от их количества в пакете

Кроссворд на тему: Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

ВопросыПо горизонталиПо вертикали

1 Познавательный процесс, развивающийся у дошкольников в процессе вовлечения их в активные формы изобразительной деятельности

1 Познавательный процесс, связанный с перцептивными действиями по Венгеру Л.А.

6 Процесс объединения разных видов искусства с целью создания единого цельного образа какого-либо явления.

2 Фактор, стимулирующий познавательную активность детей в художественном освоении мира.

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО

01. Перцептивные действия формируются в обучении, и их развитие проходит ряд этапов. На первом этапе процесс их формирования начинается с:

Выберите один ответ:

a. практических, материальных действий (Верно)

b. сенсорных процессов

c. двигательных реакций

d. пассивных процессов

02. Верно ли утверждение? По Л.А. Венгеру, основу способностей, связанных с восприятием, составляют перцептивные действия

Выберите один ответ:

03. Восприятие становится эстетическим только тогда, когда:

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Воспитание искусством в ДОУ

Валентина

Воспитание искусством в ДОУ

«Воспитание искусством в дошкольном учреждении»

Воспитатель: Крылова Ирина Ивановна

Не секрет, что искусство как специфическая форма познания действительности вызывает сильный эмоциональный отклик. Происходит это благодаря ярким средствам выразительности, используемым мастерами. Произведения искусства неизменно вызывают у человека радость от их восприятия, стремление любоваться ими, внимательно вслушиваться (музыка, поэзия, вглядываться (изобразительное искусство, живопись, графика, скульптура, архитектура).

Но человек может остаться равнодушным к искусству, если с детства его не приучали к прекрасному. К.Маркс писал: «Если вы хотите наслаждаться искусством, то вы должны быть художественно образованным человеком».

Искусство оказывает огромное влияние на формирование личности ребёнка на всех этапах его развития, позволяет шире и глубже познавать окружающую жизнь, разнообразие её проявлений, увидеть её красоту и неприглядные стороны. По отношению к воспринимающему и познающему искусство ребёнку оно выполняет разнообразные функции: воспитательную и образовательную, приобщает к социальным явлениям, доставляет наслаждение, радость, формирует чувство прекрасного.

Из этого следует, что искусство, как классическое, так и народное, должно входить в жизнь детей с раннего возраста.

В дошкольном учреждении произведения искусства могут использоваться в трёх направлениях.

Искусство, в том числе народное, включается в повседневную жизнь детей как неотъемлемая часть эстетической среды. Так, на занятиях и вне их может звучать музыка, а произведения изобразительного искусства используются в оформлении дошкольного учреждения.

Искусство (изобразительное, музыкальное, литература и др.) составляет содержание образования. Детей знакомят с искусством разных видов, событиями, явлениями, объектами, раскрываемыми художниками, музыкантами, писателями и поэтами, выразительными средствами.

Искусство используется в разных видах художественной деятельности, служит развитию детского художественного творчества. Образы искусства являются эталонами прекрасного.

Таким образом, искусство, оказывая сильное воздействие на ребёнка, позволяет развивать психические процессы, необходимые для успешного освоения разнообразных видов деятельности. Особое значение в связи с этим имеет интегрирование искусства в разнообразных видах художественной деятельности детей дошкольного возраста.

Механизмом интеграции является именно образ, созданный средствами разных видов искусстваи создаваемый детьми в разных видах художественной деятельности:

Интеграция художественного содержания как путь формирования творческих способностей позволяет предоставить детям возможность ярче проявлять себя в том или ином виде художественно-творческой деятельности. Совершенствование художественно-творческих способностей в одном направлении поможет более успешному развитию способностей и в другом, что определяется общностью психических процессов, на которых базируется любая другая художественная деятельность.

Исходя из выработанного положения о том, что наиболее полно гуманизация педагогического процесса может быть обеспечена путём широкого включения в жизнь детей художественно-творческой деятельности, углубления и расширения их эстетического воспитания вообще необходимо поставить в центр педагогического процесса в ДОУ эстетическое воспитание и развитие художественных способностей и одарённости у детей.

Освоение произведений искусства;

Собственное участие в том или ином виде художественной деятельности;

Создание «своих» произведений искусства;

Сохранение художественных ценностей;

Распространение художественных знаний.

Разработка проблемы влияния комплекса искусств на процесс развития личности ребёнка требует определения понятий, связанных с использованием произведений различных видов искусствав педагогическом процессе:

Взаимодействие искусств;

По мнению Б. И. Ивасива, в педагогическом процессе реализуются внешние (тематические) и внутренние (генетические, морфологические и функциональные) типы комплексного взаимодействия искусств.

Введение в теорию и практику эстетического воспитания и художественного образования понятия ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВ вызвано потребностью обозначить концептуально новый подход к решению проблемы развития ребёнка средствами комплекса искусств: соединение искусств в одной образной системе с целью формирования универсальных способностей и интегративных качеств личности.

Выделяются следующие формы организации образовательного процесса на основе интеграции искусства:

Эти формы используются как структура интегрированных занятий, развлечений, свободной творческой деятельности детей. В зависимости от поставленных целей педагог может использовать ту или иную форму.

Штанько И. В. Воспитание искусством в детском саду. М., 2007

Экологическое воспитание в ДОУ «Экологическое воспитание в ДОУ» Что означает слово «экология» и откуда оно происходит? «Экология» (от греческого oikos – дом, жилище, родина.

Экологическое воспитание в ДОУ Тема: «О создании экологического пространства в ДОУ для ознакомления детей с природой». Дошкольное детство является важным периодом в формировании.

Межнациональное воспитание в ДОУ Как известно, Россия – многонациональная страна. С каждым годом в дошкольных учреждениях появляется все больше и больше детей разных национальностей.

Поликультурное воспитание в ДОУ Применение современных технологий в реализации поликультурного воспитания дошкольников Поликультурное воспитание – это воспитание ребенка.

Семинар-практикум для педагогов ДОУ на тему: «Физическое воспитание в ДОУ» Цель: • Уточнить знания педагогов по разделу формирование ЗОЖ у детей дошкольного возраста. • Активизировать мыслительную деятельность.

Социально-половое воспитание в ДОУ Тотальные проблемы, происходящие в современном обществе, охватывают все области его жизни. На сегодняшний день развитие общественной жизни.

Экологическое воспитание детей в ДОУ Экологическое воспитание детей в ДОУ Возмищева Татьяна Сергеевна Воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ «Детский сад.

помогите доклад по искусству как происходит современный процесс размежевания и сближения искусств доклад

Процессы интеграции в искусстве между различными его видами строятся в основном на основе двух вариантов контакта:

• влияние одного вида на другой, результатом которого являются качественные и количественные изменения каждого участвующего во взаимодействии элемента;

• объединение видов искусства, в результате которого образуется новый вид искусства, несущий в себе как некоторые черты образующих его видов, а так и новые черты, отсутствующие в первоначальных видах.

Процессы взаимодействия (сближения и установления контактов) являются следствием обнаружения и проявления сходности, похожести и общности. Взаимодействие происходит, как правило, тогда, когда присутствует и четко прослеживается взаимный интерес одного к другому. Художник-автор прибегает к возможностям взаимодействия тогда, когда имеющиеся средства выразительности не вполне удовлетворяют его и привлечение возможностей другого искусства решает эту проблему.

I Процесс тяготения к разложению сложных систем на простейшие элементы связан с природными процессами тяготения всего сущего к состоянию покоя и равновесия и называется энтропией.

интеграционных процессов в художественной деятельности

В области художественной деятельности процессы интеграции можно рассматривать в следующих областях:

• интеграция техник, средств выразительности, стилей, жанров в пределах одного вида искусства;

• синтез различных видов искусства (цветомузыка, эстрада, бардовская песня, цирк, кино, видеоклип и т. д.);

• интеграция искусства с другими культурными явлениями (фирурное катание, синхронное плавание, лыжные фигурные танцы, брейк-данс, арттерапия и т. д.).

В основе применения синтеза различных видов искусств лежит факт того, что любое произведение искусства есть система особого рода раздражителей, сознательно и подсознательно организованных с таким расчетом, чтобы вызвать эстетическую реакцию. Воздействуя на органы чувств людей комплексом красок, звуков, словесных интонаций, искусство вызывает многообразие ощущений, которые анализируются, сравниваются, сопоставляются с уже имеющимися представлениями и понятиями. При одновременном воздействии нескольких раздражителей образуется временная связь между самими анализаторами, возникает ассоциация ощущений.

Ассоциация ощущений — последовательно усложняющийся ряд условных рефлексов, благодаря которым устанавливается связь человека с миром, отражение в мозгу действительности в ее многообразии и полноте.

Процесс объединения разных видов искусства с целью создания единого образа какого либо явления

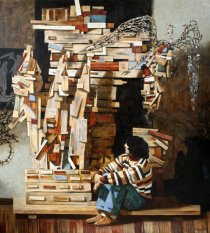

Моргунов М.В.

«Скульптор. Портрет Шорова О.Н.»

190х170 см. Х.М. 2009

Шоров О.Н.

Формирование теории синтеза и пути ее развития

В статье рассматривается проблема синтеза искусств. Уделяется внимание истории возникновения этого понятия. Дается систематизация типов синтезирования искусств.

Ключевые слова: искусство, синтез, морфология. Shorov O. N.

Formation of the theory of synthesis and way of its development

In article the problem of synthesis of arts is considered. The attention of history of occurrence of this concept is paid. Ordering of types of synthesising of arts is given.

Keywords: art, synthesis, morphology.

Шоров Олег Надирович

Аспирант кафедры гуманитарных и философских наук Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина РАХ.

199034. Санкт-Петербург, Университетская наб., 17.

Shorov Oleg Nadirovich

The post-graduate student of chair of humanitarian and philosophical sciences of the St.-Petersburg state academic institute of painting, sculpture and architecture of a name of I.E.Repina РАХ.

199034. St.-Petersburg, University emb., 17.

Ph.: +7 (812) 323 37 64

История культуры выделяет две основные взаимодействующие тенденции развития искусства каждой эпохи – это тенденция синтеза, взаимообогащения разных видов художественной практики и тенденция самоопределения размежевания.

Синтезу искусств еще в эпоху Возрождения начали придавать огромное значение, хотя и еще не существовало такого термина. Однако уже в это время сформировалось представление о значении объединения искусств для совершенствования мира. Эти идеи были непосредственно связаны с реальным опытом монументального искусства, игравшего в жизни итальянского общества той эпохи важнейшую роль.

Теоретически проблема синтеза искусств начинает осмысляться как аз в тот момент, когда тенденция синтеза, не будучи способной противостоять размежеванию отдельных видов и станковизации искусств, теряет практическое значение. Время это приходится на первую половину XIX века, и разработка проблемы начинается на немецкой почве в эстетике романтизма, хотя осмысление еще не выливается в самостоятельную теорию синтеза искусств. Именно у иенских романтиков синтез впервые осмысляется как неотъемлемый признак органической «согласованной» культуры. Феномен синтеза впаивается в их утопическое учение о «всекультуре», в которой сталкиваются и взаимодействуют такие различные явления, как наука и искусство, искусство и философия, язык и морфология, фольклор и естествознание и многое другое. И понятие синтеза выступает здесь, как решающий методологический принцип. «Для романтиков синтез, как принцип всеобщего взаимодействия и взаиморастворения, является универсальной формой связи и объединения, как в природе, так и в культуре»[6; C.8].

При таком понимании синтеза объединяющиеся искусства не просто взаимообогащаются, но и изменяются, взаиморастворяются, появляется идея некоего «промежуточного искусства». Безусловно, эстетика романтизма противопоставляла учение о целостном искусстве теории эпохи классицизма, осмысленно Лессингом, с ее дифференциальным, морфологическим подходом к видам искусства. Отталкиваясь от универсализма Канта, Гете и в особенности Шиллера, ставивших вопросы формирования целостного сознания и целостного человека, иенские романтики возлагали на искусство миссию выхода из кризиса общества. Искусство в своей «изначальной целостности», соединяющей противоположности, являющей высший синтез всех элементов и методов, рассматриваются как модель искомой универсальной «идеологической культуры». Искусство становится универсальным средством самоопределения человека в мире. Преодоление антагонизма субъективного и объективного.

Вагнер развертывал в своих сочинениях социально-утопическую картину взаимодействия искусства, общества и революции. Вагнеровское понимание синтеза искусств с его революционно-гуманистическим пафосом сделали человека центром и целью творчества. Первым опытом практической реализации «искусства будущего» стала музыкальная драма «Золото Рейна», открывшая цикл «Кольцо Нибелунга». Считая, что греческая трагедия выросла из мифа, Вагнер поставил проблему синтеза искусств в прямую связь с изначально мифологической природой искусства. Именно миф становится основой возрождения синтеза искусств в его музыкальной драме, начиная с 1850-х. Постановки музыкальных драм Вагнера мыслились как массовые действа, воссоединяющие исторические эпохи и людей.

При этом мировоззренческой общностью стиля модерн, его идеологией становится символизм. Модерн выступил как стилевая реализация «Gesamtkunstwerk». Модерн был во многом результатом сознательного культивирования идеи синтеза искусств, одной из центральных в художественном самосознании XIX века. Художники и мыслители разрабатывали синтетичность художественной формы, совмещающей в одном искусстве возможности многих видов.

Мифологизм модерна качественно отличен от органического мифологизма синкретических культур. Он не осознается как универсальное познающее начало, оставаясь в большей степени литературно-реминисцентным. Вместе с романтиками и символистами мастера модерна открывают мир эпоса, фольклора, средневековья и Востока, стремясь к таинственному и первозданному. Литературность модерна плотно смыкается с натурфилософским культом природа, приобретающим в «мифологии» стиля гипертрофированные формы. Понятие «Gesamtkunstwerk»» в модерне освобождается от социальных мотивов и сводится к сугубо эстетической проблематике.

Однако развитие техники и технологий на рубеже XIX-XX веков заставляет обратиться к проблемам связи искусства с промышленностью. Вера в способность искусства преобразовывать среду, влиять на людей, лежавшая в основе учения о синтезе искусств подталкивает художников и теоретиков направить процесс нового формообразования, начавшийся в модерне, в русло промышленности, найти новый синтез искусства и техники. В качестве важнейших трудов, в которых рассматривается проблема нового синтеза, можно назвать работы П. Беренса, художников объединения «Веркбунд» и Дармштадской колонии. Вместе с этим начинается размежевание понятий синтеза и стиля.

Важный вклад в осмысление проблемы синтеза искусств внесли русские художники и мыслители, которые находились под влиянием идей Вагнера. Развиваемая Блоком и Белым символистская «панмузыкальная» эстетика осмысляла все искусства, как различные проявления единого символического языка. Идущее от романтиков стремление определить все виды искусства через музыку стимулирует интерес к проблемам комплексного чувствования, основанного на зрительно-слуховых соответствиях, – к явлению синестезии. Практически эти устремления вылились в творчестве композитора Чюрлениса и Скрябина. Идею «хорового» или «соборного» действа, как следствие переработки мифотворческих позиций Вагнера и Шеллинга и славянофильского понятия «соборности», развивал В. И. Иванов. Он видит возможности творчества, вторгающегося в жизнь и преображающего ее, в создании нового «культурного синтеза». В связи с этим огромное значение занимает в его эстетике театр, который мыслится им как мистериальное действие, где героя заменяет «соборная толпа».

Именно в такой постановке проблемы синтеза были заложены предпосылки для небывалого всплеска театрального искусства, которое оказало, в свою очередь, огромное влияние на архитектуру и на жизнетворческое понимание ею своих специальных задач. Эта устремленность проявилась практически и в конструктивизме и у представителей новой архитектуры на Западе, однако определенной законченности достигли у В. Гропиуса и Ле Корбюзье, чьи концепции перекликаются с романтическо-вагнеровско-моррисовской концепцией синтеза. Реорганизация мыслится не только в сфере предметно-пространственной среды, но и в социальных условиях жизни на основе тотального синтеза. «Совершенная архитектура должна быть воплощением самой жизни, что подразумевает проникновенное знание биологических, социальных, технических и художественных проблем»[3; C.79]. Вера в то, что «архитектура – это продуманная организация жизненных процессов»[2; C.101], являющаяся важнейшим фактором социальной жизни, прообразом и моделью социального синтеза, определила господствующее значение понятия «синтез» на всех уровнях эстетики и практики.

В качестве еще одного важного аспекта можно указать то, что архитекторами была предпринята попытка социально-эстетического перевода техники индустрии в монументально-промышленный синтез, который послужил бы основой для преобразования. Характерно также то, что функциональная архитектура мыслит себя как синтез, ее форма – интегральная форма, синтез художественного и промышленного начал, находящий выражение лишь при условии «правдивости» формы по отношению к материалу и методу его обработки. Понятие «правдивости» исключает какой бы то ни было синтез с изобразительными искусствами. Принципы сосуществования с другими искусствами мыслятся скорее через противостояние и обособленность. Здесь проявилось одно из фундаментальных противоречий архитектуры, присвоившей себе значение универсального моделирующего начала жизнестроительства, и исключающего в силу этого самое понятия синтеза искусств, неотделимого от развития мировой архитектуры.

Для того чтобы определить возможные точки рассмотрения проблемы синтеза, необходимо обратиться к морфологии искусства, т. е. определить границы и одновременно взаимосвязи различных видов искусств между собой.

Одну из наиболее проработанных теорий представляет исследование Кагана, предлагающего рассматривать все виды искусств в онтологическо-семиотической системе координат. Исходя из онтологического принципа, основанного на различении форм материального бытия, искусства можно условно разделить на: временные, пространственные и пространственно-временные. Семиотический параметр подталкивает к разграничению на изобразительные и неизобразительные.

Помимо этого, автор выделяет области чисто архитектонического, чисто музыкального и чисто хореографического творчества, указывая на их приближенность к «чистой» эстетической ценности художественного мира. И, напротив, говорит о том, что по мере нарастания изобразительности, повествовательности, прозаичности усиливается связь искусства с жизненной реальностью, усиливается вторжение внеэстетической информации, «…в результате искусство, не лишаясь своей эстетической ценности, во все большей степени приобретает и ценности этическую, политическую, религиозную, документально-хроникальную и т. д.»[4; C.315]. Таким образом, синтетические формы должны мыслиться, как срединный вариант между ними. Однако большинство исследователей сходятся в том, что именно синтез искусств, по сравнению с иными способами творческой деятельности сосредотачивается на том, чтобы реализовать как раз некую над-идею, во имя которой синтез и осуществляется.

В рамках художественно-исторического процесса Каганом также предлагается классификация интегрирующих сил. Он выделяет их в связи с распадом синкретизма искусства древности, после обретения ими определенной самостоятельности. Он производит деление на три способа сочетания искусств: конгломеративное, ансамблевое и органическое.

В первом случае, речь идет о механическом объединении произведений разных искусств на определенном отрезке времени и пространства таким образом, что компоненты оказываются связанными чисто внешне, полностью сохраняя свою художественную самостоятельность. Эстетическая необходимость этого объединения проистекает, чаще всего, из утилитарных факторов либо из стремления оказать на человека максимально насыщенное и разнообразное воздействие в условиях отделения людей от практической жизни.

Во втором случае компоненты обладают относительной самостоятельностью, требуют соотнесения с другими и с целым, поскольку только при этом условии раскрывается полнота эстетического замысла. Имеет место более высокий тип отношения между искусством и публикой. Синтез строится на психологической драматургии. И эстетическое восприятие зависит не от суммы впечатлений от отдельных частей, но от логики из взаимосвязи.

При третьем способе художественной интеграции скрещение видов искусств рождает качественно новую, целостную и своеобразную, художественную структуру. Он обретает важное морфологическое значение, т. к. на этом пути складываются новые виды и разновидности искусства.

С распадом синкретизма древнего творчества наступила и потеря разносторонности и полноты художественного отражения жизни, поскольку соединение разных способов художественного освоения мира позволяло моделировать разные аспекты связи субъекта и объекта, создавать многомерные образы.

Однако способности тех или иных искусств к «гибридизации» ограничены и неодинаковы на разных участках художественной культуры. Так, например, пространственные и временные структуры способны к слиянию лишь при условии безусловного подчинения первых вторым. Вместе с тем технические изобретения способствуют созданию новых способов соединения, примером здесь в первую очередь являются кинематограф и телевидение. Реализация всех указанных возможностей приводит к появлению различных бинарных синтетических структур – словесно-музыкальной, музыкально-хореографической, словесно-актерской, актерско-хореографической, и многочисленных структур – драматического, оперного, хореографического театров.

Итак, сама группа пространственно-временных искусств осмысляется исследователем как синтетическая, способная существовать только при условии участия в ней человека или замещающего его животного ли куклы, а также с помощью особых технических средств.

Однако представленная система описывает скорее условия объединения, но не дифференцирует и не характеризует механизмы рождения синтетического произведения, а значит его средств и областей применения. Более того, как утверждает В. П. Толстой, синтезом искусств не может быть назван обычный симбиоз художественных организмов, наподобие того, что Каган называет конгломератным принципом, он должен обозначать их более слитное соединение. Нельзя не согласиться, что «органический» метод может быть проиллюстрирован пространственно-временными искусствами, образовавшими новую самостоятельную группу, но как рассматривать синтез внутри группы только временных или только пространственных искусства остается неясным.

Более отчетливую теорию предлагает И. А. Азизян, отмечая наличие двух принципиально различных понятий «синтез». Существует собственно синтез и интеграция искусств. Интеграцию искусств можно сравнить с органическим методом Кагана, при ней искусства теряют свою специфику и возникает новый вид искусства. При синтезе же искусства своей специфики не теряют. Таким образом, необходимо решить проблему поисков своеобразных «мостов», таких понятий, которые бы не зависели от специфики вида искусства. Одним из них являются формальные художественные категории, т. е. понятие «стиля» как более общей целостности.

Отношения между стилем и синтезом можно рассматривать с двух сторон: синтез является реализацией единства стиля, т. е. стиль порождает синтез, но и синтез может порождать стиль, привести его к сложению. Однако устремленность творцов ХХ века на принципиальное новаторство и в то же время с тягой к синтетичности заставляет искать альтернативные категории. В качестве таковой может быть названа мода, которая базируется на массовой культуре и в рамках которой происходит более интенсивная смена стилей. Это связано с тем, что начиная с модерна «большое искусство» начинает функционировать в массовой культуре, что связано с идеями жизнестроительства, которое нес в себе стиль модерн, и на основе которого рождалась сама теория синтеза искусств. В связи с этим единооформленность, необходимая для сочетания искусств получает возможность обрести себя в стилизациях.

Другим механизмом объединения, альтернативным стилю, является соединение искусств через единое пространство. Речь идет не о простом сосуществовании произведений различных видов искусства в одном пространстве, но о трансформации внутри синтетического произведения пространства реального в пространство художественное. Художественное пространство задает особый тип его переживания и пребывания в нем, т. е. тип времени. В этом случае произведениям, участвующим в синтезе не обязательно соединяться в единое сложносоставное целое или переплавляться в единство формального типа. Каждая составляющая синтетического произведения сохраняет здесь и свою формальную и семантическую самостоятельность, а сложное целое формируется на основе полифонического художественного образа в композиционном взаимодействии.

Однако и пространство и композиция могут оказаться категориями недостаточными для удержания целостного синтетического произведения, особенно, при условии разрушенных, с точки зрения стиля, формальных связей, что подталкивает обратиться к семантике, к образу произведения. Специфическое свойство синтетического произведения состоит в том, что трансформированные «пространство-время» не являются условностью, но возвращают в реальность. Специфическая цель синтеза – реализовать определенную картину мира как реальность, входящую в пространство человека. В результате этого, синтез обретает мифологические черты, означая уже, по сути, не соединение нескольких видов искусств, но синтезирование внутри одной картины мира структуры мироздания.

Отсюда вытекает еще один критерий – критерий среды. Комплексное формирование среды осуществляет органический сплав средств выразительности различных искусств, позволяя им пребывать в достаточной свободе друг от друга. При осмыслении среды как произведения искусства получается, что произведением искусства становится и сама жизнь, поскольку «среда» включает в себя обживание и переживание материального наполнения пространства.

Соответственно центральным вопросом становится вопрос о семантике среды. Сам критерий выделения различных сред зачастую лежит в области семантики, соответственно в качестве одной из главных составляющих в ней является «память места», образ места, а значит, речь идет о синтетическом образе культурного континуума. Такая постановка вопроса выявляет проблему взаимодействия искусств не столько с точки зрения исторических процессов, сколько с позиции, воздействующей на сознание, и актуальной реальности как таковой. В семантическом синтезе рассматривавшиеся выше пространство и время являются темами, которые формируют синтетический образ.

Рассмотренные проблемы требуют дальнейшего осмысления для построения теории синтеза искусств. Но уже выделяют семь основных типов синтеза.

Первый – уже описывавшийся синкретизм древнего искусства, характеризующийся как нерасчлененное, органического единство разных искусств, еще не отпочковавшийся от единого первородного исторического ствола культуры, которая включала в каждый свой феномен не только зачатки различных видов художественной деятельности, но и зачатки научного, философского, религиозного и морального сознания.

Вторая форма синтеза искусств – соподчинение, при котором один вид искусства доминирует над сосуществующим с ним другим видом. Такие взаимоотношения стали складываться еще в древней архитектуре, вступавшей во взаимодействие с монументальной скульптурой, живописью и мозаикой. В этом синтезе архитектура доминирует.

В средние века в мистериях возник, а в ХХ века и повторился тип коллажного склеивания.

Пятая, развивавшаяся сравнительно поздно с XVIII века, характеризуется тем, что одно искусство становится основой другого, впрямую не участвуя в художественном результате основными элементами. Таково, например, взаимоотношение литературы и хореографии в балете.

При шестом типе синтеза – концентрации – одно искусство вбирает в себя другие, оставаясь самим собой и сохраняя свою художественную природу. Этот тип синтеза присущ такому синтетически богатому виду искусства, как театр, который вступает в художественное взаимодействие с музыкой, литературой, живописью, архитектурой, хореографией, а позже и с фотографией, кино и т. д. При этом сохраняется собственная неповторимая специфика театра.

И седьмой тип синтеза искусств – ретрансляционное сопряжение, при котором один вид искусства становится средством передачи другого. Это особенно характерно для телевидения, а также для кино и художественной фотографии, которые с большей или меньшей полнотой и эффективностью транслируют художественные результаты театра, эстрады, балета и других видов искусства.

В современности при интенсивном развитии технологии вполне возможны и иные синтезы. Главное, чтобы они являлись искусством.