процессор amd с графическим ядром какой лучше

ТОП—7. Лучшие процессоры со встроенной графикой. Октябрь 2021. Рейтинг!

Приветствую! В эпоху тотального дефицита полупроводников стоимость видеокарт и не думает снижаться. Предложение явно не успевает за спросом. Масла в огонь подливают майнеры и спекулянты, скупающие графические процессоры за считанные секунды после их появления у ритейлеров, используя ботов. Какое решение можно найти в этой неприятной ситуации? В сегодняшнем обзоре я предлагаю рассмотреть самые интересные процессоры с интегрированной графикой. Технологии не стоят на месте, «встройка» уже может показывать довольно неплохие результаты в играх. Мною были отобраны несколько моделей с разным уровнем производительности. Если считаете, что какого-то процессора не хватает в данном ТОПе, то обязательно отпишитесь в комментариях со своими вариантами.

AMD Athlon 3000G

Первым в сегодняшнем списке будет AMD Athlon 3000G — самый бюджетный процессор из ТОПа. 2 ядра и 4 потока звучат не очень убедительно. Безусловно, в приложениях, заточенных под многопоточность, будут очевидные проблемы с производительностью. Но в качестве выбора для нетребовательных игр и ПО Athlon 3000GE станет неплохим решением.

Базовая частота — 3500 МГц, чтобы выжать около 4200, придётся установить водяное охлаждение или дорогую башню. Сомневаюсь, что кто-то станет так заморачиваться на бюджетной сборке. С боксовым кулером проц способен вытянуть частоту в районе 4000 МГц. По факту, разница разгонного камня с его стоковым состоянием будет невелика. Куда интереснее выглядят манипуляции с графическим ядром.

В Athlon 3000GE установлена интегрированная видеокарта Vega 3 с частотой ГП 1100 МГц. Без оверклокинга эта карточка справляется с GTA V, Dota 2, CS: GO, Crysis 2 и многими другими проектами, вышедшими до 2013 года. FPS в HD разрешении на низких настройках будет стабильно выше 50. Если разогнать графическое ядро до 1350 МГц, то прирост фреймрейта составит около 20%. Надо отметить, что для максимального раскрытия потенциала Vega 3, как впрочем и для любой встроенной видеокарты, требуется оперативная память, которая будет работать в двухканальном режиме. Минимально необходимый объем на сегодня — 16 гигабайт в виде двух планок по 8 гигов. Что касается охлаждения, то процессор считается крайне энергоэффективным. В нагрузке без разгона температура не превышает 70 градусов, а TDP — 80 Вт.

Athlon 3000GE будет идеальным выбором для стареньких онлайн-игр и сюжетных проектов вплоть до начала 2010-х годов. Что интересно, вышедшая в 2015 году, популярная в настоящее время игрушка — Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege — также вполне играбельна на этом процессоре. Да и в целом, можно подобрать несколько относительно новых тайтлов, которые не слишком требовательны к железу, и попробовать их пройти на низких настройках. В любом случае, за такую стоимость лучшего варианта не найти.

Intel Core i5-10400

Intel, в отличие от AMD, гораздо меньше внимания уделяет развитию своих интегрированных видеокарт. Более менее сносная графика устанавливается на 11-м поколении процессоров. Если искать что-то подешевле, то остается выбор между Pentium серии G55 и выше, а также 9 и 10-м поколением. Эти модели комплектовались средненьким ГП — UHD 630. 610-ую модель я даже не рассматривал ввиду её неактуальности. В итоге в ТОП попадает Intel Core i5-10400. Не самый бюджетный выбор, но у этого процессора неплохой потенциал на будущий апгрейд. Здесь и современный сокет LGA1200, и неплохие показатели производительности. А упомянутые Пентиумы я просто-напросто не нашёл в продаже. Они бы как раз составили неплохую конкуренцию ранее рассмотренному Атлону.

UHD 630 уступает Vega 3 в производительности порядка 7-10%. Этот графический процессор всё так же способен тянуть популярные онлайн-проекты вроде Dota 2 или CS: GO на средних или низких настройках с FPS около 60. Разгон — это не про 10400. Множитель заблокирован, а брать материнку с Z-чипсетом будет не совсем целесообразно. Да и прирост производительности будет незначительным.

Данный процессор лучше всего подойдет для временной сборки, пока нет возможности приобрести дискретную карточку. На будущее к нему в пару отлично подойдет любая модель, вплоть до RTX 3060.

AMD Ryzen 5 2400G

Пора переходить к более интересным экземплярам. Одним из таких является Ryzen 5 2400G от AMD. Это один из лучших вариантов на рынке по соотношению цены и качества. 4-ядерный камень комплектуется графическим процессором Vega 11 с частотой 1250 МГц. Данная интегрированная карточка на сегодня едва ли не самая производительная из всех и уступает лишь своему собрату — обновлённой Vega 8 на 7-нанометровом техпроцессе.

Сам 2400G — довольно сбалансированный проц. Потенциал для разгона не самый высокий, частота в турбо составляет 3.99 ГГц. А вот с графикой все гораздо интереснее. Частоту интегрированной видеокарты можно разогнать до 1500 МГц. Но даже в стоке Vega 11 справляется с львиной долей современных игрушек. Конечно же, в Cyberpunk 2077 или RDR2 на такой карточке не поиграешь без разгона, но тот же The Witcher 3: Wild Hunt, Dying Light или Rise of the Tomb Raider на низких пресетах проходятся на частоте от 30 до 40 кадров в секунду. С онлайн-проектами и вовсе проблем практически не возникает. Можно поиграть с друзьями и в PUBG, и даже в Battlefield 1.

AMD Ryzen 5 3400G

Ryzen 5 3400G — наследник 2400G и во многом они схожи по характеристикам. Стоимость новой модели примерно на 35-40% выше, есть ли смысл переплачивать? Для ответа на этот вопрос необходимо разобрать характеристики и выяснить прирост производительности.

3400G построен на новом, 12-нанометровом техпроцессе и архитектуре Zen+. Максимальная тактовая частота выросла до 4200 МГц, а частота графического ядра — до 1400 МГц. На бумаге изменений не так много. В играх прирост получается порядка 15-20%. Такая разница может быть не сильно заметной, когда речь идёт о фреймрейте более сотни. Но когда ФПС вырастает с 25 до 30, а просадки снижаются, то уровень играбельности становится гораздо выше. Для примера возьму игру Metro Exodus. 2400G при FullHD разрешении и низких настройках выдавал средний фреймрейт в 24 FPS, а 3400G — 35. В каких-то игрушках разница будет меньше, в каких-то — больше. Но в целом, прирост есть и он ощущается в особо требовательных проектах. Вот только стоит ли этот показатель той разницы в цене? Это уже другой вопрос. На мой взгляд, идеальным вариантом будет поймать 3400G на распродаже по скидке в районе 15-20%.

Баловство с оверклокингом частоты графического ядра, процессора и оперативной памяти способно вытворять чудеса. Vega 11 на 1700 МГц в паре с ОЗУ, работающей в двухканальном режиме на частоте 3533 в разгоне и с процессором в турбо-режиме способна справиться даже с Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Valhalla и Watch Dogs: Legion. ФПС будет в районе 32-35 кадров. RDR2 с таким разгоном идет примерно на 28-29 кадрах. Вот только для таких параметров придётся позаботиться о хорошем охлаждении.

AMD Ryzen 3 4300GE

Переходим к более свежим моделям. 4-ядерный Ryzen 3 4300 GE построен на 7-нанометровом техпроцессе, а его тепловыделение составляет всего 35 Вт. Частота в разгоне — 4000 МГц. Встроенная видеокарта Vega 6 работает на частоте 1700 МГц. Обновленная архитектура и техпроцесс здорово подняли разгонный потенциал графического процессора.

Частоту Vega 6 можно поднять до 2350 МГц, что уравнивает её мощность с разогнанной Vega 11. Очередной раз напомню, что максимальная производительность крайне сильно зависит от ОЗУ и режима работы памяти. Две планки по 8 гигов с разогнанными частотами до 4333 МГц дают отличный прирост в играх. Всё тот же Cyberpunk 2077 или Call of Duty Warzone будут более чем играбельны для не слишком требовательных геймеров.

4300 GE — довольно холодный процессор, но для разгона всё-таки рекомендуется устанавливать башенный кулер или СВО по своему желанию.

Intel Core i5-11600K

UHD 750 — самая свежая графика от Intel, которая появилась в 11-м поколении процессоров. Фанаты «синих» не простят меня, если я не включу в ТОП хотя бы один камень из этой линейки. Что ж, рассмотрим Core i5-11600K — крайне мощный проц, который прекрасно подойдет для будущего апдейта сборки.

На борту данной модели имеется 6 ядер и 12 потоков. Индекс «К» намекает на отличный разгонный потенциал. В турбобусте процессор способен работать на частоте 4900 МГц. Производительность вычислительной части не вызывает вопросов. А что до графической составляющей? К сожалению, UHD 750 не способен бороться даже с не самыми новыми решениями от AMD. Да, это лучший вариант среди процессоров Intel, но производительности все равно не достаточно, чтобы насладиться максимальным пулом современных игр.

Частоту графического процессора можно разогнать до 1750 МГц. Это даст прибавку в районе 10% и слегка улучшит ситуацию с геймингом. Разгон самого проца и ОЗУ также может принести небольшой прирост. Качественная башня или СВО в таком случае — маст-хэв. TDP процессора — 95 Вт, а боксовый кулер крайне плохо справляется с охлаждением даже при стоковых параметрах.

В целом, встроенной видеокарты хватает для большинства онлайн-игр, в том числе Fortnite, Valorant или Rainbow Six: Siege. ЦП на актуальном сокете и с хорошим запасом производительности дает неплохой задел на будущее. Остается лишь ждать, когда дискретные карточки станут более доступными.

AMD Ryzen 7 PRO 4750G

Напоследок я оставил самый мощный и дорогостоящий в сегодняшней подборке процессор — AMD Ryzen 7 PRO 4750G. Это 8-ядерный камень на 7-нанометровом техпроцессе с архитектурой Zen2, работающий на базовой частоте 3.6 ГГЦ с динамическим разгоном до 4.4 ГГц. Оверклокинг с помощью изменения множителя недоступен. Частота увеличивается в зависимости от нагрузки. Показатели можно зафиксировать через BIOS.

Самое интересное — обновленный графический процессор Vega 8. Тактовая частота выросла до 2100 МГц с возможностью автобуста до 2300 МГц. С разгоном показатель увеличивается ещё на 10%. Это примерно в 1.5 раза выше, чем у Vega 11. Как итог, Vega 8 на сегодня является самой продвинутой интегрированной карточкой. Её лавры в скором будущем, вероятнее всего, отберет новая версия Vega 11, которую должен постигнуть аналогичный апдейт с переходом на новую архитектуру и техпроцесс.

Что касается гейминга, то с разогнанным железом можно запустить буквально любую игру. ААА-проекты, вроде RDR2 или Cyberpunk 2077, будут работать с околоконсольным фреймрейтом на низких настройках. Без оверклокинга производительность упадет на 10-15%. Это всё ещё будет приемлемым показателем для большинства существующих игр, но для новинок скорее всего придётся прикупить дискретную карточку.

Подводя итог скажу, что интегрированная графика за последние годы сделала большой шаг вперед. Пока ещё она не способна полностью заменить дискретные видеокарты, но её производительности уже хватает для множества задач, в том числе игровых. В подборку не попали свежие процессоры Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G, так как графическое ядро у них никак не изменилось в сравнении с предыдущим поколением, да и найти в продаже обе модели крайне проблематично.

Тестирование процессоров с интегрированной графикой (APU) AMD Ryzen 3 Pro 4350G, Ryzen 5 Pro 4650G и Ryzen 7 Pro 4750G в сравнении с аналогами без GPU и процессорами Intel

Оглавление

Ушедший год был достаточно богат на процессорные новинки. В том числе — и крупные: мы увидели и новую платформу от Intel, и новую микроархитектуру AMD. Именно так разнонаправлено: AMD сохраняет приверженность все той же AM4, радикально улучшив ее за три года, но с сохранением частичной совместимости между решениями разного времени, а у Intel в ассортименте появилась уже третья платформа для 14-нанометровых Core, качественно не меняющихся уже пять лет. Впрочем, на практике более важна не «технологичность», а что из нее получается в плане потребительских характеристик — а они улучшились, так что LGA1200 выглядит получше, чем «вторая версия» LGA1151 во всяком случае. Что же касается AMD Zen3, то тут выпуск новых процессоров сопровождался некоторым увеличением официальных цен, причем реальные пока еще куда выше и их — так что устройства получились очень удачными, но купить их на деле не просто (да и вообще — дороговато). Но эти проблемы со временем будут решены, так что готовиться к обновлению прилавков можно и загодя.

На этом фоне все как-то забыли о том, что в прошедшем году список новинок AMD ограничивался и не только «чистыми» процессорами — APU (т. е. решения со встроенной графикой) тоже обновились, получив уже до восьми ядер микроархитектуры Zen2. Учитывая, что ранее доступны были модели только с четырьмя ядрами, да и еще и оригинальный Zen либо Zen+, в первой половине года многие их очень ждали. По мере приближения момента анонса и «просачивания» в массы технических характеристик энтузиазм у некоторых начал иссякать. А окончательно его «добило» решение компании не выпускать новинки в розничный сегмент — официально они отгружаются исключительно крупным производителям компьютеров. На деле именно им и наиболее интересны — на данный момент 2/3 настольных компьютеров дискретными видеокартами не снабжаются, но по большей части таковые как раз готовыми и покупаются. Естественно, за счет массовости это направление интересно AMD — но для его освоения как раз с крупными сборщиками и нужно работать. Розница — немного другое. Да и продажи Ryzen 3000 в розничном сегменте последний год били все рекорды, так что тут и улучшать было особо нечего. В отличие от.

В общем, ситуация объяснимая — но все равно неудобная. Интересно же знать — как новые устройства работают. Но. не брать же для этого на тестирование целый компьютер. Точнее, три компьютера как минимум — ведь появились новые Ryzen 3, Ryzen 5 и Ryzen 7. К счастью, вышли в свет и их аналоги Pro-сегмента, которые купить не то, чтоб очень просто, но можно. Чем отличаются? Заблокированным множителем — что исследованию производительности в штатном режиме не мешает. И не в первый раз уже отсутствием возможности настройки теплопакета: если «гражданские» модели позволяют гибко менять его в диапазоне 45—65 Вт, то у Pro-модификаций есть два жестко заданных варианта — 35 и 65 Вт (именно поэтому их получилось шесть, а не три). Вот это уже хуже, хотя и не принципиально — «базовый» режим обычных 4х00G и Pro 4x50G хотя бы одинаковый. Поэтому тройку последних мы попросту купили в магазине. А сейчас познакомимся с ней более подробно.

Участники тестирования

| AMD Ryzen 3 Pro 4350G | AMD Ryzen 5 Pro 4650G | AMD Ryzen 7 Pro 4750G | |

|---|---|---|---|

| Название ядра | Renoir | Renoir | Renoir |

| Технология производства | 7 нм | 7 нм | 7 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,8/4,0 | 3,7/4,2 | 3,6/4,4 |

| Количество ядер/потоков | 4/8 | 6/12 | 8/16 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 128/128 | 192/192 | 256/256 |

| Кэш L2, КБ | 4×512 | 6×512 | 8×512 |

| Кэш L3, МиБ | 4 | 8 | 8 |

| Оперативная память | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 |

| TDP, Вт | 65 | 65 | 65 |

| Интегрированный GPU | Radeon | Radeon | Radeon |

По техническим характеристикам видно — почему некоторые перестали ждать эти модели еще до их фактического выхода в свет. С первыми-то строчками все хорошо — типичные Zen2. Причем на монолитных кристаллах, т. е. в отличие от чиплетной композиции здесь контроллер памяти интегрированный, что положительно сказывается на ее задержках. А вот кэш-памяти и линий PCIe тут существенно не доложили. Особенно первого — если большинство процессоров на базе Zen2 и Zen3 имеет от 4 МБ L3 на ядро (в популярных Ryzen 5 3600/3600X/5600X даже больше пяти), то тут и 2 МБ нет. Точнее, у Ryzen 3 и Ryzen 7 вообще 1 МБ на ядро ровно. В «старых» APU было аналогично — но и процессоры того времени ограничивались меньшим количеством L3. Также от предшественников был, по сути, унаследован контроллер PCIe — по-прежнему лишь PCIe 3.0, а не 4.0 — который AMD выбрала в качестве одного из ключевых преимуществ своей платформы. Новые APU «продвигать» куда сложнее.

Кстати, и с точки зрения IGP — компания теперь называет его просто Radeon, а не Radeon Vega и стыдливо убрала количество исполнительных блоков в глубины документации. Почему? А все просто — Vega 8 старых настольных Ryzen 3 это 8 блоков по 64 графических процессора в каждом, т. е. всего 512, а в Ryzen 5 была Vega 11 — значит 11 блоков или 704 ГП. Что с новыми моделями? 6, 7 или 8 аналогичных в первом приближении блоков, т. е. GPU новых Ryzen 7 лишь равен GPU старых Ryzen 3. На самом деле, не все так страшно. Есть нюансы, которые мы рассмотрим подробно, когда будем знакомиться с графической производительностью. Сегодняшнее же тестирование будет проводиться с дискретной видеокартой — чтобы поставить всех испытуемых в равные условия и оценить в них процессорную производительность.

| AMD Ryzen 3 3100 | AMD Ryzen 5 3600 | AMD Ryzen 7 3700X | |

|---|---|---|---|

| Название ядра | Matisse | Matisse | Matisse |

| Технология производства | 7/12 нм | 7/12 нм | 7/12 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,6/3,9 | 3,6/4,2 | 3,6/4,4 |

| Количество ядер/потоков | 4/8 | 6/12 | 8/16 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 128/128 | 192/192 | 256/256 |

| Кэш L2, КБ | 4×512 | 6×512 | 8×512 |

| Кэш L3, МиБ | 16 | 32 | 32 |

| Оперативная память | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 |

| TDP, Вт | 65 | 65 | 65 |

| Интегрированный GPU | нет | нет | нет |

Которую в первую очередь нужно сравнить с чистыми процессорами на Zen2. Набор такой — исходя из номеров моделей и TDP в 65 Вт. За одним исключением — мы взяли Ryzen 3 3100, а не 3300Х, поскольку во втором те же 16 МБ L3 относятся к одному CCX, благо и ядра «из него же». 4350G же больше похож на 3100, только еще и количественно «обижен», так что сравнивать его с 3300Х — совсем жестоко.

| AMD Ryzen 5 3400G | AMD Ryzen 5 2600 | AMD Ryzen 7 2700 | |

|---|---|---|---|

| Название ядра | Picasso | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge |

| Технология производства | 12 нм | 12 нм | 12 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,7/4,2 | 3,4/3,9 | 3,2/4,1 |

| Количество ядер/потоков | 4/8 | 6/12 | 8/16 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 256/128 | 384/192 | 512/256 |

| Кэш L2, КБ | 4×512 | 6×512 | 8×512 |

| Кэш L3, МиБ | 4 | 16 | 16 |

| Оперативная память | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-2933 |

| TDP, Вт | 65 | 65 | 65 |

| Интегрированный GPU | Radeon RX Vega 11 | нет | нет |

И с предшественниками сравнить новые модели нужно, но прямое сопоставление возможно лишь между старыми Ryzen 5 и новыми Ryzen 3 — других пересечений в линейках APU нет. Поэтому интереса ради мы их «добавим» при помощи Ryzen 5 2600 и Ryzen 7 2700. До сих пор популярные модели — благодаря относительно невысоким ценам. Только вот выход APU линейки 4000 позволяет сэкономить немного другим способом — на видеокарте. И, когда такое возможно, сравнение «лоб в лоб / ядро к ядру» небесполезно.

| Intel Core i7-7700K | Intel Core i5-10600K | Intel Core i7-10700K | |

|---|---|---|---|

| Название ядра | Kaby Lake | Comet Lake | Comet Lake |

| Технология производства | 14 нм | 14 нм | 14 нм |

| Частота ядра, ГГц | 4,2/4,5 | 4,1/4,8 | 3,8/5,1 |

| Количество ядер/потоков | 4/8 | 6/12 | 8/16 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 128/128 | 192/192 | 256/256 |

| Кэш L2, КБ | 4×256 | 6×256 | 8×256 |

| Кэш L3, МиБ | 8 | 12 | 16 |

| Оперативная память | 2×DDR4-2400 | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-2933 |

| TDP, Вт | 91 | 125 | 125 |

| Интегрированный GPU | HD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 |

Сравнивать с процессорами Intel — сложно. Они тоже (за исключением F-модификаций) позволяют обходиться и без дискретной видеокарты, да и GPU не меняется уже давно — так что отлично совместим с огромным количеством ПО. Даже лучше, чем многие дискретные карты, «прикручивать» которые к неигрушкам иногда приходится при помощи большого бубна, молотка, зубила и какой-то матери. Однако с точки зрения функциональных возможностей (даже не касаясь тех же игрушек) пожилой возраст играет с (U)HD Graphics дурную шутку: ни встроенной поддержки HDMI 2.0a, ни кодирования-декодирования распоследних стандартов — ничего. В новых «встройках» AMD это есть, а у Intel — нет. Поэтому в таких условиях сравнивать напрямую — сложно. С дискреткой — тоже не совсем просто. Да еще и Core i3 новые мы пока так и не протестировали. В итоге волевым решением вместо них был взят Core i7-7700K, к которому добавлены лучшие современные Core i5-10600K и Core i7-10700K. Не потому, что мы считаем эти модели прямыми конкурентами — а просто потому, что какой-то ориентир нужен. Вот и возьмем такой, какой у нас уже в запасе есть — поскольку давно протестировали.

Прочее окружение традиционно: видеокарта AMD Radeon Vega 56, SATA SSD и 16 ГБ памяти DDR4. Тактовая частота памяти максимальная по спецификации процессоров. Технологии Intel Multi-Core Enhance и AMD Precision Boost Overdrive отключены — для второй это свойственно по умолчанию, а вот первую многие платы норовят втихую включить. Вот они уже наряду с частотой памяти на производительность влияют, а их использование требования к плате и чипсету делают более конкретными, но в штатном режиме никаких проблем нет. Да и само по себе включение МСЕ, но без разгона увеличивает производительность Core i9-10900K лишь на 3% при росте энергопотребления на 5% — в чем мы уже убеждались. Поэтому практического смысла, на наш взгляд подобные технологии все равно не имеют. Другое дело — ручной разгон, но тут уж все индивидуально. И зависит как от техники, так и от личного везения.

Методика тестирования

Методика тестирования подробно описана в отдельной статье, а результаты всех тестов доступны в отдельной таблице в формате Microsoft Excel. Непосредственно в статьях же мы используем обработанные результаты: нормированные относительно референсной системы (Intel Core i5-9600K с 16 ГБ памяти, видеокартой AMD Radeon Vega 56 и SATA SSD — в сегодняшней статье таковая принимает и непосредственное участие) и сгруппированные по сферам применения компьютера. Соответственно, на всех диаграммах, относящихся к приложениям, безразмерные баллы — так что больше всегда лучше. А игровые тесты с этого года мы окончательно переводим в опциональный статус (причины чего разобраны подробно в описании тестовой методики), так что по ним будут только специализированные материалы. В основной линейке — только пара «процессорозависимых» игр в невысоком разрешении и среднем качестве — синтетично, конечно, но приближенные к реальности условия для тестирования процессоров не годятся, поскольку в таковых от них ничего не зависит.

iXBT Application Benchmark 2020

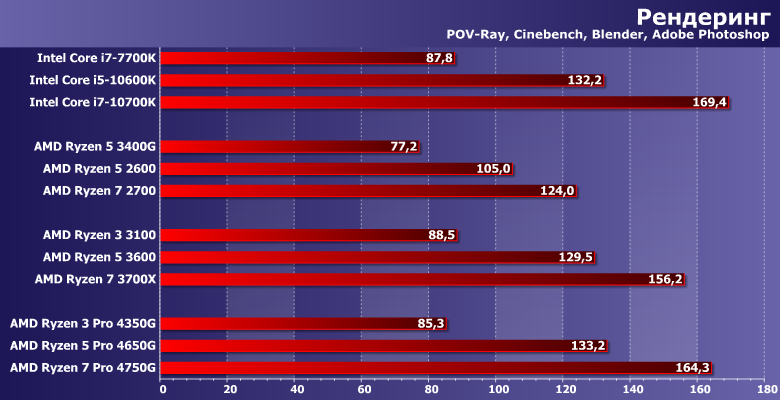

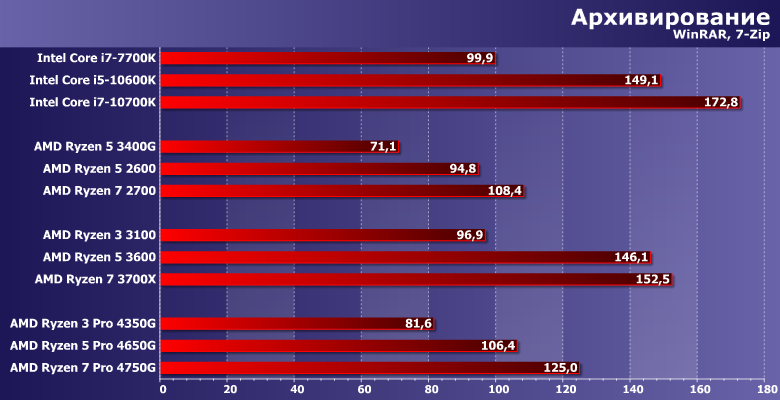

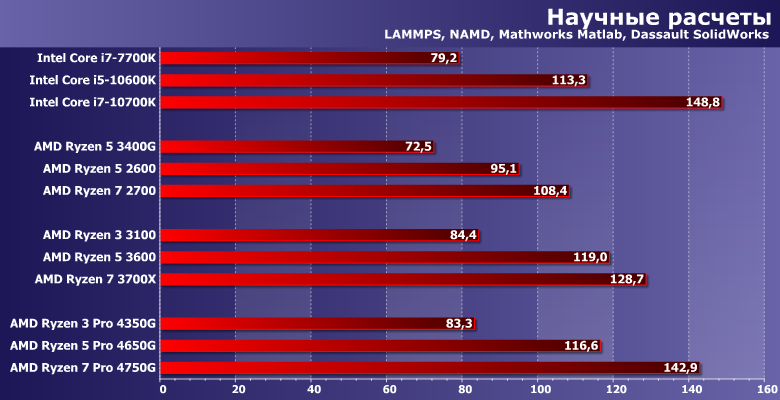

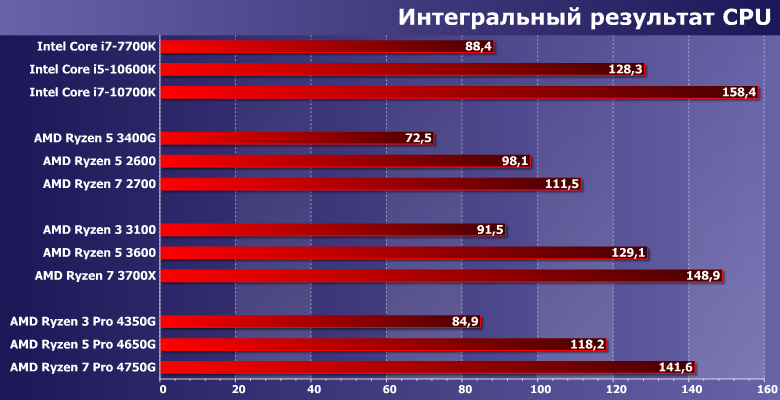

Главное здесь и далее — новые APU существенно быстрее старых процессоров и APU на базе Zen/Zen+, поскольку преимущество микроархитектуры Zen2 очевидно изначально. Кроме того, ранее APU «кончались» на четырех двухпоточных ядрах — с которых сейчас только начинаются. А вот ближайшим родственникам на базе той же микроархитектуры эти приборы проигрывают — в первую очередь сказывается низкая «кэшевооруженность». Во всяком случае, особенно заметно это проявляется в младшей модели: все-таки всего 4 МБ L3, да еще и разделенного по двум ССХ — это плохо. Конкурировать с предшественниками не слишком мешает — там была та же емкость, пусть и одним куском, но очень уж велики изменения внутри ядер. Но даже «копеечный» Ryzen 3 3100 уже побыстрее — поскольку не 2×2, а 2×8. Остальные от своих собратьев отстают слабее. Но отстают. Поэтому, возможно, компания и не старается к ним слишком привлекать внимание. Понятно, что с практической точки зрения в ряде случаев 4000-я линейка все равно радикально лучше 3000-й: поскольку затычка для PCIe им не требуется, так что можно с легкостью сделать очень компактную систему. Либо просто недорогую — например, 4650G стоит немного дешевле 3600, а ведь к последнему все равно придется добавить еще хотя бы GeForce GT1030 или Radeon RX 550, которые стоят как треть такого процессора (старые видеокарты дешевле — но сравнивать с ними интегрированные GPU новой серии некорректно и по неигровым возможностям). Все так. Но давать лишний повод для претензий со стороны всяких энтузазистов — да ну его.

С технической точки зрения лучше бы, конечно, было «не рубить» кэш младшей модели — как видим, в некоторых задачах 8 МБ не менее достаточно, чем 32 МБ, так что монолитный дизайн и прочие особенности Ryzen 5 и Ryzen 7 4000-й линейки вообще могут вывести вперед. Но на деле AMD тут деваться некуда было — брак по кэшу как-то необходимо утилизировать. Так что хорошо, что пострадал только Ryzen 3. Тем более, что, как мы видели выше, иногда 8 МБ все равно слишком мало для хотя бы паритета, так что радикально положение дел наличие такого объема бы не спасло.

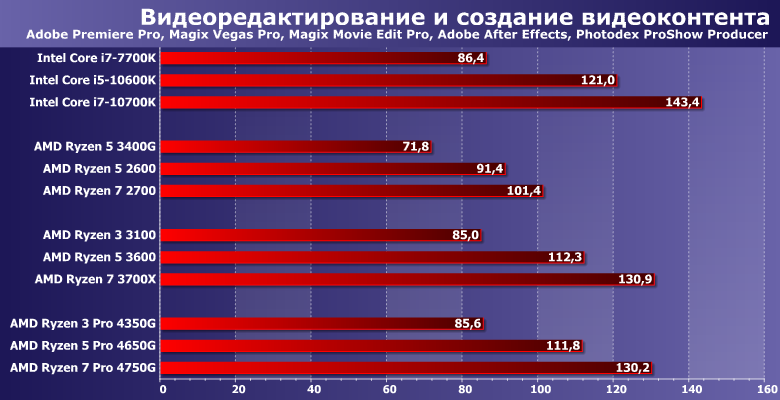

А иногда разница в емкости кэшей и вовсе не мешает. И не помогает, конечно — но примерное равенство в каждой паре есть. Радикальное преимущество перед старыми решениями — тоже есть. Некоторое отставание от процессоров Intel в первом приближении — тоже есть, но это общий архитектурный (и оптимизационный) момент.

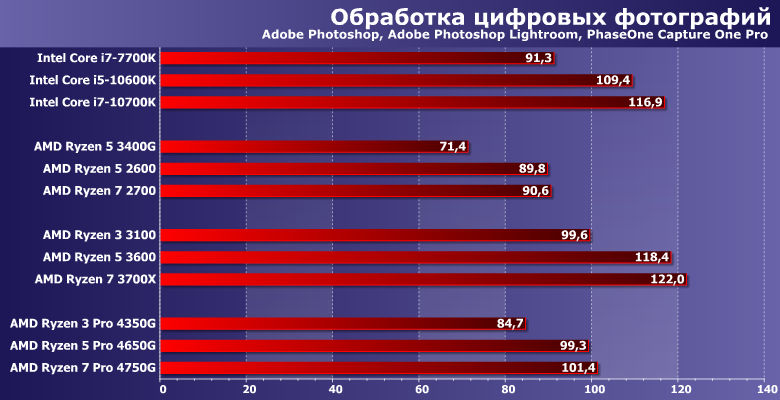

Увы, но очень уж «кэшелюбивая» группа, что давно было понятно. Поэтому тут новые APU проигрывают процессорам той же архитектуры 15%-20% и становятся помедленнее решений Intel (формально — поскольку на практике все равно нужно будет учитывать цены). С другой стороны, старые APU и процессоры компании они не менее радикально обгоняют. Да и вообще уровень производительности, скажем так, хороший — поскольку «по ощущениям» с этими приложениями давно уже нормально справляются даже Athlon и Pentium, дальнейшее увеличение производительности начинает иметь исключительно философское значение.

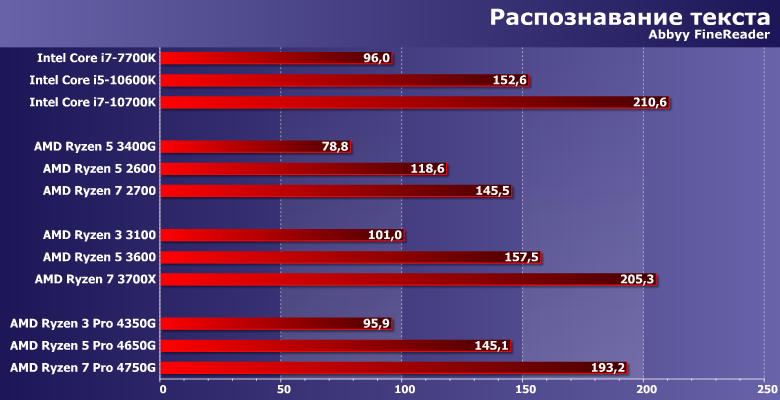

К сожалению, и за FineReader «любовь» к большой емкости кэш-памяти была замечена давно — так что и тут хотя бы паритета с чистыми процессорами нет. Вот у «старых» APU Ryzen 3/5 со своими аналогами она была — только про этот уровень можно теперь и не вспоминать. Тем более, что и «аналоги» тогда встречались лишь в бюджетном сегменте. А Ryzen 7 4700G/4750G могут практически на равных конкурировать уже и с современными Ryzen 7, и с Core i7. Последнее — наиболее важно: ранее компактную, но мощную систему без дискретной видеокарты собирать можно было только на процессорах Intel, а теперь и этот бастион пал. Причем учитывая разные функциональные возможности встроенных GPU — на данный момент не только догнали, но и обогнали. Выход в свет настольников Rocket Lake с новым графическим ядром может сделать сравнение менее однозначным — однако они ожидаются ближе к весне, а APU серии 4000 доступны (пусть и ограничено) с прошедшего лета.

Тотальный погром в этих приложениях был предсказуем заранее. Но, кстати, отметим, что между Ryzen 5 и Ryzen 7 линеек 2000 и 4000 разница есть — а вот в семействе 3000 ее можно считать практически отсутствующей. Как раз плата за внешний контроллер памяти, которую приходится компенсировать «сверхбольшими» L3, так что скорость начинает больше зависеть от их емкости, чем от процессорных ядер. Монолитным моделям «компенсировать» ничего не нужно — но они, все-таки, проигрывают. 2000 — из-за качественных отличий, 4000 — по вине количественных.

4750G явно проще укладываться в ограниченный теплопакет — так что 3700Х он даже обогнал (хотя и тот все равно потребляет на практике далеко не 65 Вт, а ближе к 100 — практически как и старший брат 3800Х). Остальные два испытуемых от своих «чистых» аналогов просто почти не отстали. Старые Ryzen убедительно обогнали, на фоне Core выглядят хорошо. В общем, идеальный случай. Будь всегда так — так можно было бы задуматься об «упразднении» Ryzen 5 без графики, например, а Ryzen 3 на новой микроархитектуре и вовсе не выпускать (может быть, потому компания с ними так долго и тянула). Но так — далеко не всегда.

В среднем же новые APU немного медленнее своих ближайших родственников «без графики». Да еще и в технологическом плане формально отстают — никакого, панимаешь, PCIe 4.0 нет. Поэтому «продвигать» их на розничный рынок достаточно сложно, равно как и позиционировать в качестве универсальных решений. Со «старыми» APU это получалось — в итоге чего ОЕМ-моделями стали как раз четырехъядерные Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X. А тут обратная ситуация — пришлось даже специальные Ryzen 3 выпустить. И это хорошо — поскольку для сборки бюджетной системы с дискретной видеокартой они подходят лучше. В большинстве же компьютеров, как уже было сказано в начале, никакой графики, кроме интегрированной, нет. Но достигается это в основном как раз за счет продаж готовых компьютеров (благо этот сегмент еще и в разы превосходит по размерам розничную торговлю комплектующими, т. е. и «самосбор», и компьютеры от небольших фирмочек). Но там-то новые решения доступны, так что все в порядке.

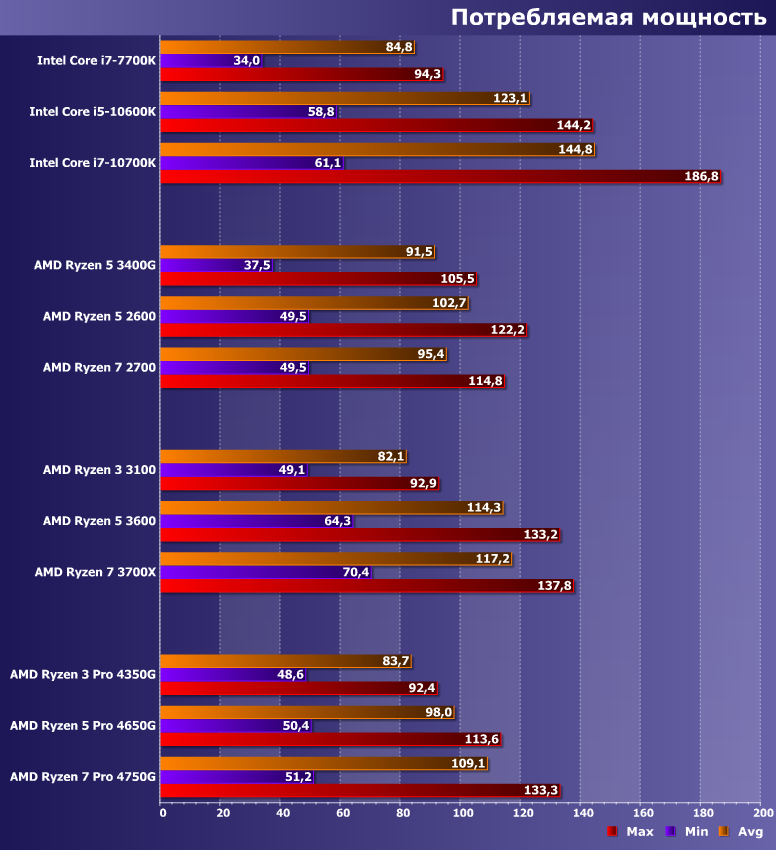

Энергопотребление и энергоэффективность

Сравнение со старыми моделями может быть не совсем корректным, поскольку тестировали мы их на «более экономичной» плате, однако важно не оно, а практически полное совпадение с процессорами той же архитектуры («интервальное», конечно — конкретные модели могут вести себя немного по-разному, что хорошо видно на примере Ryzen 5). В одинаковых условиях. Ну и существенно меньшее энергопотребление, чем у современных процессоров Intel для LGA1200 — тоже. И то, и другое легко объяснимо тем, что на данный момент AMD использует более совершенный техпроцесс, нежели Intel, причем одинаковый и в 3000-й, и в 4000-й линейках.

Но «сделать» на одной и той же технологической базе можно и низкопотребляющий процессор, и высокопроизводительный. С практической же точки зрения важен баланс этих характеристик. Который на данный момент у Ryzen складывается куда как лучше. С прошлого года — на что полноценного ответа от Intel в настольном сегменте мы дождемся не слишком-то скоро. Со всеми вытекающими.

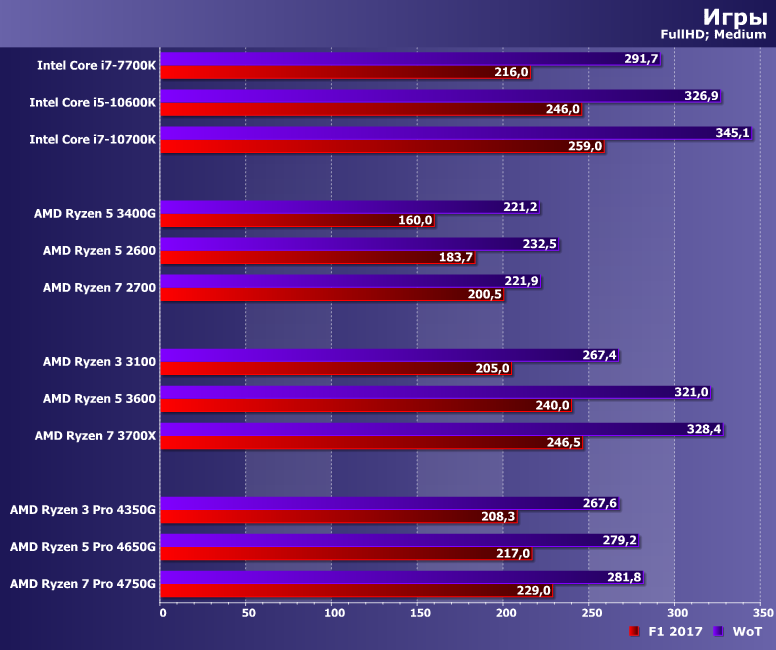

Как уже было сказано в описании методики, сохранять «классический подход» к тестированию игровой производительности не имеет смысла — поскольку видеокарты давно уже определяют не только ее, но и существенным образом влияют на стоимость системы, «танцевать» нужно исключительно от них. И от самих игр — тоже: в современных условиях фиксация игрового набора на длительное время не имеет смысла, поскольку с очередным обновлением может измениться буквально все. Но краткую проверку в (пусть и) относительно синтетичных условиях мы проводить будем — воспользовавшись парой игр в «процессорозависимом» режиме.

Чего и следовало ожидать — производительность радикально выше, чем у старых процессоров AMD, но и заметно ниже, чем у ближайших родственников. У Ryzen 3 разве что паритет — но просто потому, что и 3100 сам-то заметно медленнее, чем, к примеру, 3300Х той же линейки. Так что те, кто надеялся на увеличение скорости благодаря монолитному дизайну, сильно обломались — уменьшение емкости L3 оказалось решающим фактором. С другой стороны, для игрового компьютера и без того немного странно покупать процессор с интегрированной графикой — все равно дискретная нужна. Так что ничего такого уж страшного, как нам кажется. А если купить APU ради экономии на первое время, а потом уже добавлять дискретку — так тоже вряд ли топовую (иначе бы и на первой стадии вопрос экономии не возник), а такую, в которую «все и упрется». Просто и пиарить тут тоже нечего было.

Итого

По результатам готова конспирологическая версия, почему AMD не пускает новые APU в розницу: они оказались хорошими, но чуть хуже, чем нужно. А Ryzen 3 на базе чиплетов сначала делать не хотели, потом пришлось — потому они так поздно и появились. Но есть и другая версия — производственная. Монолитные восьмиядерные кристаллы по нормам 7 нм стоят достаточно дорого и имеются у компании в ограниченном количестве. Вот их и используют там, где без них вообще обойтись невозможно — в ноутбуках и готовых компактных системах. А розничные покупатели могут обойтись.

В целом же, что так, что этак — результат одинаковый. Процессоры интересны, но купить их сложнее, чем хотелось бы. С другой стороны, «интересны» они в конкретных случаях — когда дискретную видеокарту приобретать желания нет совсем. Для розницы это не такая уж частая ситуация, так что и попадающих в нее Ryzen Pro этого семейства для решения проблемы достаточно. Если же дискретная видеокарта все равно будет, то лучше обратить свое внимание на что-то другое. Просто потому, что цены во всех парах APU / CPU сопоставимые — но никакого преимущества у APU в них нет. Разве что если использовать «интеграшку» как временное решение, но. Если ее приобретение точно запланировано — лучше пойти другим путем, нежели временная экономия и постоянные ограничения. Вот если есть уверенность, что можно и обойтись в принципе — это, как раз, идеальная ситуация. Для которой у AMD некоторое время решений почти не было — все-таки старые Ryzen 3 и Ryzen 5 неплохо смотрелись в 2018 году, но это было давно. Да и тогда уровень производительности получался серьезно ограниченным: как уже не раз было отмечено, Zen/Zen+ позволяли делать ядра уровня Haswell, но не Skylake, да и взять числом в этом сегменте тоже не получалось. Количество выбирающих их только ради более мощной графики тоже было ограниченным — эту проблему можно более эффективно решить при помощи младшей дискретки. В новых моделях процессорная производительность существенно повысилась — это хороший средний и даже высокий уровень (в пределах массового сегмента, разумеется — Core i9 или, тем более, Ryzen 9 априори другой класс). Функциональность GPU — не уменьшилась сравнительно со старыми моделями и по-прежнему на голову выше того, что может предложить Intel. Что же касается производительности видеоядра — с ней мы познакомимся подробно чуть позднее.