проводниковый отдел слуховой сенсорной системы представлен какой парой нервов

Слуховая система

Слуховая система состоит из двух отделов – периферического и центрального.

В периферический отдел входят наружное, среднее и внутреннее ухо (улитка) и слуховой нерв. Функциями периферического отдела являются:

Центральный отдел включает подкорковые и корковые слуховые центры. Функциями слуховых центров мозга являются обработка, анализ, запоминание, хранение и интерпретация звуковой и речевой информации.

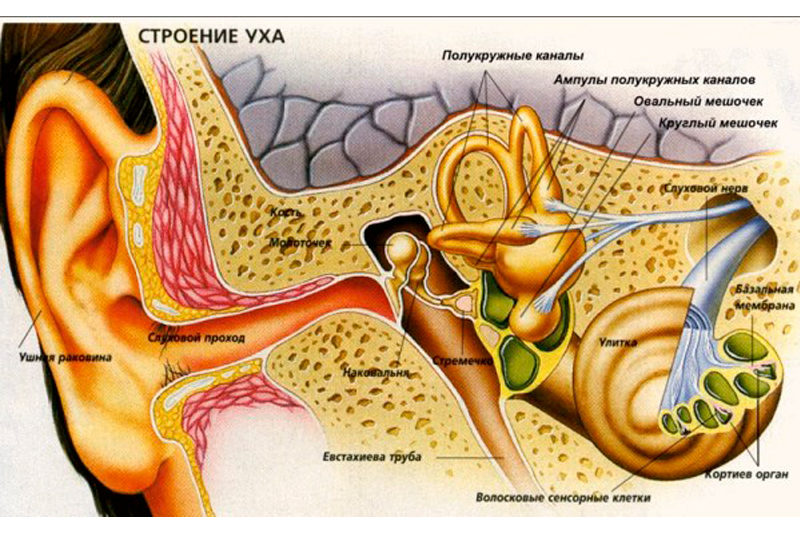

Ухо состоит из 3 частей: наружного, среднего и внутреннего уха. Почти все части наружного уха можно увидеть: это ушная раковина, наружный слуховой проход и барабанная перепонка, которая отделяет наружное ухо от среднего. За барабанной перепонкой находится среднее ухо – это небольшая полость (барабанная полость), в которой располагается 3 маленькие косточки (молоточек, наковальня, стремечко), соединенные последовательно друг с другом. Первая из этих косточек (молоточек) прикреплена к барабанной перепонке, последняя (стремечко) прикреплена к тонкой перепонке овального окна, которая отделяет среднее ухо от внутреннего уха. Система среднего уха включает также слуховую (евстахиеву) трубу, которая соединяет барабанную полость с носоглоткой, выравнивая давление в полости.

Внутреннее ухо – самая маленькая и важная часть уха. Внутреннее ухо (лабиринт) – система каналов и полостей, располагающихся в височной кости черепа. Состоит их преддверия, 3 полукружных каналов (орган равновесия) и улитки (орган слуха). Орган слуха называется улиткой, потому что напоминает по форме раковину виноградной улитки. Именно в улитку во время операции кохлеарной имплантации вводится цепочка активных электродов КИ, которые стимулируют волокна слухового нерва.

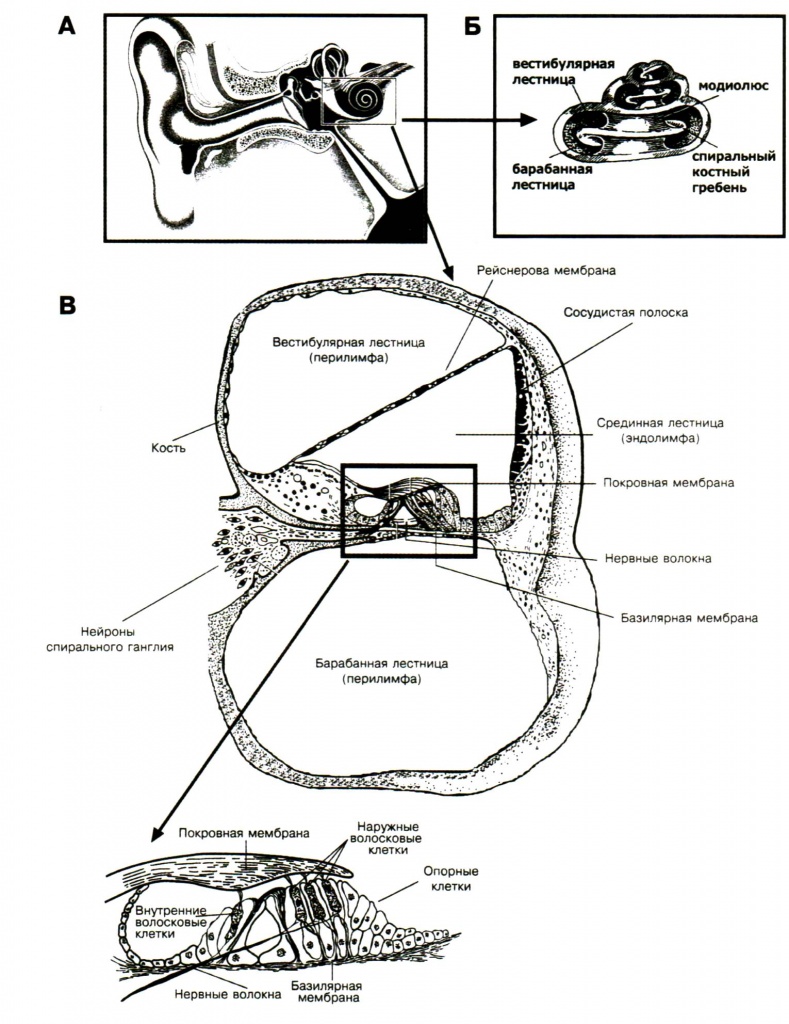

В вестибулярной лестнице от костной пластинки отходит эластичная перепонка – мембрана Рейснера, которая с базилярной мембранной образует третью лестницу – срединную, или улитковую, лестницу. В улитковой лестнице но базилярной мембране располагается орган слуха – кортиев орган со слуховыми рецепторами (наружные и внутренние волосковые клетки). Волоски волосковых клеток погружены в расположенную над ними покровную мембрану. К внутренним волосковым клеткам подходит большая часть дендритов кохлеарного ганглия, которые являются началом афферентного/восходящего слухового пути, предающего информацию в слуховые центры мозга. Наружные волосковые клетки имеют больше синаптических контактов с эффективными/нисходящими путями слуховой системы, обеспечивающими обратную связь ее высших отделов с нижележащими. Наружные волосковые клетки участвуют в тонкой селективной настройке базилярной мембраны улитки.

Волосковые клетки располагаются на базилярной мембране в определенном порядке – в начальной части улитки располагаются клетки, отвечающие на высокочастотные звуки, в верхней (апикальной) части улитки расположены клетки, отвечающие на звуки низких частот. Такое упорядоченное расположение элементов слуховой системы называется тонотопической организацией. Она характерна для всех уровней – слухового органа, подкорковых слуховых центров, слуховой коры. Это важное свойство слуховой сиситемы, которое является одним из принципов кодирования звуковой информации – «принцип места», т.е. звук определенной частоты передается и стимулирует совершенно определенные зоны слуховых путей и центров.

Физиология слуховой сенсорной системы

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Физиология слуховой сенсорной системы

Отделы слуховой сенсорной системы и ее роль в познании окружающего мира.

Механизм восприятия звука.

Основные показатели слуховой сенсорной системы, ее возрастные особенности.

Значение слуховой сенсорной системы для спортивной деятельности.

Физиология слуховой сенсорной системы

Слуховая сенсорная система (слуховой анализатор) — второй по значению дистантный анализатор человека. Слух играет важнейшую роль именно у человека в связи с возникновением членораздельной речи. Акустические (звуковые) сигналы представляют собой колебания воздуха с разной частотой и силой. Они возбуждают слуховые рецепторы, находящиеся в улитке внутреннего уха. Рецепторы активируют первые слуховые нейроны, после чего сенсорная информация передается в слуховую область коры большого мозга (височный отдел) через ряд последовательных структур.

Слуховая сенсорная система служит для восприятия и анализа звуковых колебаний внешней среды. Она приобретает у человека особо важное значение в связи с развитием речевого общения между людьми. Деятельность слуховой сенсорной системы имеет также значение для оценки временных интервалов — темпа и ритма движений.

Отделы слуховой сенсорной системы и ее роль в познании окружающего мира

Слуховая сенсорная система состоит из следующих разделов:

периферический отдел, который представляет собой сложный специализированный орган, состоящий из наружного, среднего и внутреннего уха;

проводниковый отдел — первый нейрон проводникового отдела, находящийся в спиральном узле улитки, получает возбуждение от рецепторов внутреннего уха, отсюда информация поступает по его волокнам, т. е. по слуховому нерву (входящему в 8 пар черепно-мозговых нервов) ко второму нейрону в продолговатом мозге и после перекреста часть волокон идет к третьему нейрону в заднем двухолмии среднего мозга, а часть к ядрам промежуточного мозга — внутреннему коленчатому телу;

Схема слуховых проводящих путей и центров:

1 — улитка; 2 — слуховые ядра в продолговатом мозгу; 3,4,5 – подкорковые слуховые центры; 6 — проводящие пути в головном мозгу; 7 — кора височной доли головного мозга

3) корковый отдел — представлен четвертым нейроном, который находится в первичном (проекционном) слуховом поле в височной области коры больших полушарий и обеспечивает возникновение ощущения, а более сложная обработка звуковой информации происходит в расположенном рядом вторичном слуховом поле, отвечающем за формирование восприятия и опознание информации. Полученные сведения поступают в третичное поле нижнетеменной зоны, где интегрируются с другими формами информации.

Механизм восприятия звука

Ухо п редставляет собой сложный специализированный орган, состоящий из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего уха.

Наружное ухо является звукоулавливающим аппаратом. Звуковые колебания улавливаются ушными раковинами и передаются по наружному слуховому проходу к барабанной перепонке, которая отделяет наружное ухо от среднего. Улавливание звука и весь процесс слушания двумя ушами, так называемый биниуральный слух, имеют значение для определения направления звука. Звуковые колебания, идущие сбоку, доходят до ближайшего уха на несколько десятичных долей секунды (0,0006 с) раньше, чем до другого. Этой предельно малой разницы во времени прихода звука к обоим ушам достаточно, чтобы определить его направление.

Среднее ухо представляет собой воздушную полость, которая через евстахиеву трубу соединяется с полостью носоглотки. Колебания от барабанной перепонки через среднее ухо передают 3 слуховые косточки, соединенные друг с другом, — молоточек, наковальня и стремечко, а последнее через перепонку овального окна передает эти колебания жидкости, находящейся во внутреннем ухе — перилимфе. Благодаря слуховым косточкам амплитуда колебаний уменьшается, а сила их увеличивается, что позволяет приводить в движение столб жидкости во внутреннем ухе. В среднем ухе имеется особый механизм адаптации к изменениям интенсивности звука. При сильных звуках специальные мышцы увеличивают натяжение барабанной перепонки и уменьшают подвижность стремечка. Тем самым снижается амплитуда колебаний, и внутреннее ухо предохраняется от повреждений.

Внутреннее ухо с расположенной в нем улиткой находится в пирамидке височной кости. Улитка у человека образует 2,5 спиральных витка. Улитковый канал разделен двумя перегородками (основной мембраной и вестибулярной мембраной) на 3 узких хода: верхний (вестибулярная лестница), средний (перепончатый канал) и нижний (барабанная лестница). На вершине улитки имеется отверстие, соединяющее верхний и нижний каналы в единый, идущий от овального окна к вершине улитки и далее к круглому окну. Полость их заполнена жидкостью — перилимфой, а полость среднего перепончатого канала заполнена жидкостью иного состава — эндолимфой. В среднем канале расположен звуковоспринимающий аппарат — кортиев орган, в котором находятся рецепторы звуковых колебаний — волосковые клетки.

Механизм восприятия звука. Физиологический механизм восприятия звука основан на двух процессах, происходящих в улитке: 1) разделение звуков различной частоты по месту их наибольшего воздействия на основную мембрану улитки и 2) преобразование рецепторными клетками механических колебаний в нервное возбуждение. Звуковые колебания, поступающие во внутреннее ухо через овальное окно, передаются перилимфе, а колебания этой жидкости приводят к смещениям основной мембраны. От высоты звука зависит высота столба колеблющейся жидкости и, соответственно, место наибольшего смещения основной мембраны. Таким образом, при различных по высоте звуках возбуждаются разные волосковые клетки и разные нервные волокна. Увеличение силы звука приводит к увеличению числа возбужденных волосковых клеток и нервных волокон, что позволяет различать интенсивность звуковых колебаний.

Преобразование колебаний в процесс возбуждения осуществляется специальными рецепторами — волосковыми клетками. Волоски этих клеток погружены в покровную мембрану. Механические колебания при действии звука приводят к смещению покровной мембраны относительно рецепторных клеток и изгибанию волосков. В рецепторных клетках механическое смещение волосков вызывает процесс возбуждений.

Проводимость звука. Различают воздушную и костную проводимость. В обычных условиях у человека преобладает воздушная проводимость: звуковые волны улавливаются наружным ухом, и воздушные колебания передаются через наружный слуховой проход в среднее и внутреннее ухо. В случае костной проводимости звуковые колебания передаются через кости черепа непосредственно улитке. Этот механизм передачи звуковых колебаний имеет значение при погружениях человека под воду.

Человек обычно воспринимает звуки с частотой от 15 до 20 000 Гц (в диапазоне 10-11 октав). У детей верхний предел достигает 22 000 Гц, с возрастом он понижается. Наиболее высокая чувствительность обнаружена в области частот от 1000 до 3000 Гц. Эта область соответствует наиболее часто встречающимся частотам человеческой речи и музыки.

Основные показатели слуховой сенсорной системы,

ее возрастные особенности

Слуховая сенсорная система начинает функционировать уже с момента рождения, но окончательное структурно-функциональное созревание ее, как и зрительной системы, происходит к 12 — 13 годам.

У новорожденных при действии достаточно громких звуков наблюдаются безусловные реакции, которые проявляются во вздрагивании, закрывании глаз, изменении частоты пульса и дыхания, задержке сосательных движений (если во время кормления ребенка грудью включить громкую музыку, у хорошо слышащего малыша изменяется ритм сосания). Они осуществляются в основном ядрами нижних бугров четверохолмия (подкорковые отделы головного мозга), поскольку не закончено функциональное созревание слуховых центров в коре головного мозга.

Наружное ухо. Наружный слуховой проход у детей раннего возраста короче и уже, чем у взрослых, имеет щелевидную форму, образован только хрящевой тканью. По мере роста ребенка просвет приобретает овальную форму, окостенение его происходит к 12 — 13 годам. Барабанная перепонка у новорожденных толще, чем у взрослых, расположена почти горизонтально (у взрослых она образует с горизонтальной плоскостью угол 45 — 55 °, у детей первых месяцев жизни — 10 — 20°). С возрастом ее размеры увеличиваются незначительно, а положение приближается к положению взрослых к 12 — 13 годам.

Слуховая труба у новорожденных и детей первых месяцев жизни короче и шире, чем у взрослых, расположена почти горизонтально, поэтому инфекция из верхних дыхательных путей при их воспалении быстрее проникает в среднее ухо, вызывая воспаление слизистой оболочки трубы и барабанной полости. Слуховая труба более интенсивно растет на втором году жизни, постепенно суживается ее просвет.

Слуховые косточки имеют размеры, близкие к размерам взрослого человека.

В конце 1-го, начале 2-го второго месяца жизни у ребенка вырабатываются условные рефлексы на звуковые раздражители. Многократное подкрепление какого-либо звукового сигнала (колокольчика, погремушки) кормлением вызывает сосательные движения в ответ на этот раздражитель.

В 2 — 3 месяца ребенок начинает дифференцировать разнородные звуки. Он реагирует на звук движением глаз, поворотом головы в сторону источника звука (если этих реакций не наблюдается, необходимо срочно обратиться к специалисту).

В 3 — 4 месяца ребенок дифференцирует однородные звуки, отличающиеся высотой тона. Дети этого возраста прислушиваются к звукам родного и чужого голоса (аукают, радуются), ищут источник звука глазами при перемещении его в разные стороны.

К концу 1-го года ребенок различает элементы речи, интонации голоса

В течение 2-го и 3-го годов жизни в связи с формированием речи происходит дальнейшее развитие слуховой функции, заканчивается формирование речевого слуха, т. е ребенок на слух различает звуковой состав речи. Восприятие звуков речи тесно связано с развитием произносительной стороны речи.

Слуховая чувствительность у детей к высокочастотным звукам выше, чем у взрослых, они воспринимают звуки с частотой до 32000 Гц.

Максимальная слуховая чувствительность отмечается в возрасте 15 — 20 лет, затем она постепенно снижается. После 30 лет хуже воспринимаются высокие звуки, с возрастом это выражено в большей степени (до 40 лет наибольшая чувствительность отмечается в области звуков с частотой 3000 Гц, в возрасте от 40 до 60 лет — 2000 Гц, после 60 лет — 1000 Гц). Кроме того, у пожилых людей нарушается восприятие прерывистой речи или речи, перекрываемой помехами. Чтобы разобрать такую речь в возрасте 25 — 30 лет сила звука должна быть равна 40 — 45 дБ, а в 60 — 70 лет ее нужно увеличить до 65 дБ. Мужчины теряют слух раньше, чем женщины.

Значение слуховой сенсорной системы

для спортивной деятельности

Слуховая сенсорная система имеет особое значение для усвоения музыкального ритма и темпа, в оценке временных интервалов. Выполнение движений под музыку позволяет усовершенствовать чувство ритма на основе взаимодействия проприоцептивных и слуховых сигналов, быстрее формировать и доводить до автоматизма двигательные навыки, повышает эмоциональность и зрелищность движений. Анализ отдельных характеристик движений (темпа, продолжительности отдельных фаз) принадлежит слуховой сенсорной системе. Оценка деятельности отдельных фаз движений базируется на разнице микро интервалов времени между звуковыми сигналами, которые поступают от рецепторов слуховой сенсорной системы.

Функция слуховой сенсорной системы дает возможность для оценки продолжительности и частоты отдельных движений. Эта информация важна в коллективных видах спорта, в которых успех зависит от согласованных одновременных действий.

Проводниковый и центральный отделы слуховой системы

Проводниковый отдел. Пути проведения нервных импульсов от рецепторов к слуховой коре достаточно сложны, включают от 3 до 6 нейронов и не менее трех полных или частичных перекрестов волокон (рис. 7.30, 7.31).

Первый, чувствительный, нейрон проводникового отдела системы слуха является биполярной клеткой, расположенной в спиральном ганглии улитки. Его дендрит синаптически связан с волосковыми рецепторными клетками кортисвого органа (рис. 7.31). Всего в спиральном ганглии содержится около 30 тыс. биполярных чувствительных нейронов.

Каждая из внутренних волосковых клеток связана в среднем с 10 ден- дритами чувствительных нейронов спирального ганглия. К наружным волосковым клеткам подходят и синаптически заканчиваются окончания небольшого количества тонких афферентных волокон чувствительных нейронов и аксоны эфферентных нейронов комплекса ядер верхней оливы. Эфферентная иннервация внутренних волосковых клеток беднее, чем наружных, и осуществляется, как правило, путем формирования аксоден- дритных синапсов с афферентными нервными волокнами, контактирующими с этими клетками. Слуховая кора и слуховые подкорковые центры изменяют чувствительность слуховых клеток, оказывая преимущественно тормозное действие.

Тело второго нейрона расположено в ипсилатеральных кохлеарных <улитковых) ядрах продолговатого мозга и моста. В пределах кохлеарных ядер существует упорядоченная тоно- тоническая организация: нейроны с низкими, средними и высокими характеристическими частотами располагаются в правильной последовательности в соответствии с проекцией слуховых волокон, формируя частотные шкалы, которые многократно повторяются. Полагают, что в каждом пуле таких нейронов происходит обработка информации о различных параметрах действующего звука в интервале определенной частотной шкалы. Нейроны этих ядер участвуют в реализации защитных акустических рефлексов.

Рис. 7.30. Проводящие пути слуховой системы (F.H. Netter, 2002)

Рис. 7.31. Иннервация кортиева органа (E.R. Kandel, 2000). Пояснения

Аксоны вторых нейронов после частичного перекреста достигают нейронов комплекса ядер верхней оливы продолговатого мозга (третий нейрон). Правые и левые верхнеоливар- ные ядра имеют между собой и прямые связи. Особенностью ядер верхней оливы является то, что на их нейронах впервые происходит конвергенция афферентной информации, поступающей от обоих ушей, что определяет их важную роль в механизмах локализации источника звука.

От нейронов ядер оливы также берет начало эфферентный перекрещенный и неперекрещенный оливокохлеарный пучок, регулирующий (как правило, снижающий) чувствительность рецепторных клеток улитки и возбудимость волокон слухового нерва. Благодаря нисходящим тормозным влияниям человек, прислушиваясь, способен выделять из полифонии оркестра звучание лишь одного инструмента.

Четвертый нейрон располагается в нижних холмиках четверохолмия. Хотя основная часть информации приходит в нижний холмик с контралатеральной стороны, все слуховые ядра нижележащих отделов посылают свою информацию в оба нижних холмика.

Нижние холмики четверохолмия по принципу обратной связи получают также афферентную информацию от медиальных коленчатых тел и первичной слуховой коры. Они также имеют двусторонние связи друг с другом, с нижележащими слуховыми ядрами и с мозжечком, выступая в качестве ядер, переключающих слуховую информацию между корой головного мозга и мозжечком и локализующих источник звука в пространстве.

В нижних холмиках продолжается анализ все более сложных характеристик звука, располагаются центры ориентировочных рефлекторных двигательных реакций, реализующихся в виде поворота головы и глаз в сторону источника неожиданного звука.

Пятый нейрон локализуется в медиальных коленчатых телах метаталамуса, являющихся основной слуховой областью таламуса. В них продолжается спектральный анализ звуков, происходит распознавание сложных звуковых характеристик (паттернов). Медиальные коленчатые тела играют роль в формировании слуховой памяти, локализации звуков в пространстве, сопоставлении звуковой информации с иными сенсорными модальностями. Вместе с нейронами нижних холмиков среднего мозга они формируют нейронную сеть, выполняющую функцию первичного центра слуха.

В общем виде структура проводникового отдела слуховой сенсорной системы может быть представлена следующим образом:

Корковый отдел. Шестой нейрон слуховой системы находится в первичной слуховой коре, которая расположена в средней трети верхней височной извилины (поля 41—42 по Брод- ману, рис. 7.32).

Первичная слуховая кора, как и нижележащие слуховые ядра и центры, организована тонотопически. Нейроны, воспринимающие информацию о звуках низкой частоты,

В первичной слуховой коре формируется ощущение звуков, анализируются такие их отдельные качества, как длительность, интервалы между ними, последовательность и ритм звучания. Вокруг первичной слуховой коры в верхней и средней трети височной извилины располагается вторичная слуховая кора (поле 22). В ней анализируются характеристики высоты, тембра, громкости, принадлежности звука, осуществляется бинауральный слух, формируется трехмерная карта окружающего звукового пространства.

Значительную часть ассоциативной слуховой коры занимает сенсорный центр речи Вернике, локализующийся вблизи угловой извилины. Центр Вернике получает сигналы по афферентным входам от первичной слуховой коры, зрительной, соматосенсорной, вкусовой, ассоциативной теменно-затылочной коры. Эфферентные сигналы его нейронов направляются по волокнам дугообразного пучка к нейронам нижней части лобной извилины в моторный центр речи Брока (поля 44^5).

Проводниковый отдел слуховой сенсорной системы представлен какой парой нервов

Функция слуховой системы состоит в формировании слуховых ощущений человека в ответ на действие звуковых волн, представляющих собой распространяющиеся колебания молекул воздуха (упругой среды). Периферическая часть слуховой системы включает наружное, среднее и внутреннее ухо, в котором расположены слуховые рецепторы. Ее центральную часть образуют проводящие пути, переключательные ядра и слуховая кора, расположенная в обоих полушариях в глубине латеральной борозды, отделяющей височную долю от лобной и передних отделов теменной доли (поля 41 и 42).

Психофизические характеристики звуковых сигналов

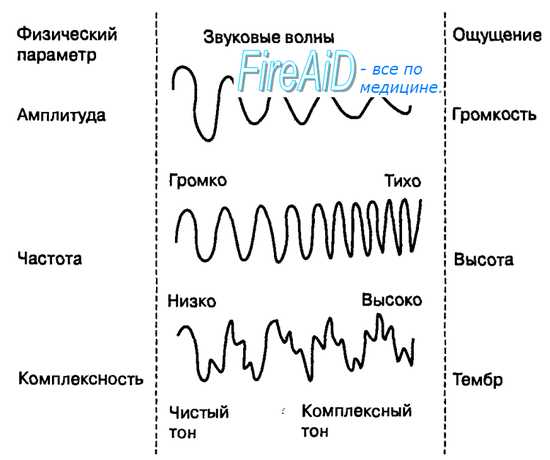

Звуковые волны представляют собой передаваемые от источника звука механические смещения молекул воздуха (или иной упругой среды). Скорость распространения звуковых волн в воздухе около 343 м/с при 20 «С (в воде и металлах она значительно выше). Правильно чередующиеся участки сжатия и разрежения молекул упругой среды можно представить в виде синусоид, которые различаются частотой и амплитудой. При суперпозиции звуковых волн с различными частотами и амплитудами они наслаиваются друг на друга, образуя комплексные волны.

Физическим понятиям амплитуды, частоты и комплексности соответствуют ощущения громкости, высоты и тембра звука (рис. 17.12). Звук, образованный синусоидальными колебаниями только одной частоты, вызывает ощущение определенной его высоты и определяется как тон. Комплексные тоны состоят из основного тона (самая низкая частота колебаний) и определяющих тембр обертонов, или гармоник, представляющих более высокие частоты, кратные основной. В повседневной жизни тоны всегда бывают комплексными, т. е. составленными из нескольких синусоид. Индивидуальное сочетание комплексных волн определяет характерный тембр человеческого голоса или музыкального инструмента. Слуховая система человека способна различать высоту звука лишь у периодических звуковых сигналов, тогда как звуковые раздражители, состоящие из беспорядочного сочетания частотных и амплитудных компонентов, воспринимаются как шум.

Что такое орган слуха?

Что такое орган слуха (слуховой анализатор)

Орган слуха, называемый также слуховой анализатор – один из самых сложных органов чувств. Его устройству, работе, нарушениям слуха и их компенсации посвящены тысячи научных исследований, статей и книг. Мы обсудим только некоторые аспекты, необходимые для понимания того, как человек слышит, нарушений слуха, диагностики слуха и слухопротезирования.

СОДЕРЖАНИЕ

Периферический отдел органа слуха (ухо)

Периферический отдел слухового анализатора (ухо) преобразует звуковые колебания в нервное возбуждение. Ухо под разделяют на наружное, среднее и внутреннее, что показано на упрощенной схеме уха.

Наружное ухо

Еще одна важная функция наружного слухового прохода – защитная. Имея длину у взрослого человека примерно 2,5 сантиметра и диаметр примерно 0,3-1,0 сантиметр, он предохраняет от повреждений барабанную перепонку и поддерживает постоянную температуру и влажность около нее. Наружный слуховой проход подразделяется на хрящевой (наружный) отдел и костный (внутренний) отделы. Железы в коже хрящевого отдела наружного слухового прохода выделяют серу, также выполняющую защитную функцию. У большинства людей сера самопроизвольно удаляется из наружного слухового прохода. У некоторых людей в связи с повышенной секрецией серных желез, либо в силу анатомических особенностей наружного слухового прохода сера накапливается, образуя серную пробку, которая может полностью перекрыть наружный слуховой проход и предотвратить прохождение звука. В этом случае серную пробку удаляет врач-отоларинголог или врач-сурдолог. Кожа костного отдела очень тонка и чувствительна к повреждениям. Поэтому, и чтобы не повредить барабанную перепонку, самостоятельно удалять серную пробку и другие попавшие туда предметы (инородные тела, например, насекомые), ни в коем случае нельзя. Как нельзя и закапывать, закладывать в наружный слуховой проход ничего, кроме лекарств, назначенных врачом.

При слухопротезировании стандартными заушными и индивидуальными раковинными СА ушная раковина удерживает СА. При отсутствии ушной раковины их применение становится невозможным. Возможными остаются только канальные и глубококанальные СА, а также СА с костным телефоном. При отсутствии наружного слухового прохода (атрезии) становится невозможным применение СА с воздушным телефоном.

Среднее ухо

Важной особенностью среднего уха является то, что барабанная полость соединена с носоглоткой посредством анатомического канала – слуховой (Евстахиевой) трубой. Слуховая труба выполняет очень важную функции – вентиляционную (пропускает газы окружающего воздуха и выпускает газы из барабанной полости) и барометрическую (выравнивает давление воздуха в полости среднего уха с окружающим воздухом). Если ее функция нарушена, то поскольку ткани среднего уха усваивают кислород из воздуха барабанной полости, то давление в среднем ухе понижается. Это вызывает ощущение заложенности уха, снижение слуха, боль, тубоотит. Выявить такое состояние помогают тесты акустической импедансометрии – тимпанометрия и исследование функции слуховой трубы.

В среднем ухе есть еще две маленькие, но очень важные мышцы – мышца, натягивающая барабанную перепонку, и мышца стремени. Они выполняют защитную функцию – защищают внутреннее ухо от чрезмерно громких звуков. При сильном резком звуке они сокращаются и ослабляют прохождение колебаний через цепь слуховых косточек. Это ослабление сопряжено с изменением акустической проводимости среднего уха, или наоборот, увеличения его акустического сопротивления – так называемого акустического импеданса. А поскольку сокращение мышц среднего уха вызывается ответом нервных структур ствола головного мозга и непосредственно управляется лицевым нервом, то оно может свидетельствовать об их функции. Сокращение этих мышц при действии звука получило название акустический рефлекс внутриушных мышц. А вид обследования, при котором регистрируют АР, получило название акустическая рефлексометрия. Вместе тимпанометрия и акустическая рефлексометрия называются акустическая импедансометрия, или упрощенно «импедансометрия».

В целом, среднее ухо выполняет уникальную работу – оно согласует очень низкое акустическое сопротивление окружающего нас воздуха, в котором распространяется звук, и очень высокое акустическое сопротивление жидкости, которой заполнено внутреннее ухо. Кроме того, среднее ухо усиливает звуковые колебания примерно в 1000 раз (около 60 дБ). Вот почему заболевания среднего уха, такие как средний отит, приводят к снижению слуха. Среднее ухо только проводит звуковые колебания к внутреннему уху. Поэтому его вместе с наружным ухом часто называют звукопроводящим аппаратом уха. Заболевания среднего уха вызывают нарушения такого звукопроведения или нарушение звукопроводящего аппарата. От английского слова conduction (проведение) его называют кондуктивным нарушением или кондуктивной потерей слуха.